14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Alexander

- Kategorie: Krimi

- Serie: Hoke Moseley

- Sprache: Deutsch

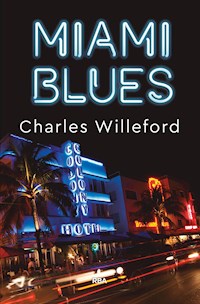

Frederick J. Frenger jun., gerade aus dem Knast entlassen, fliegt in Miami ein. Dort befördert er einen Hare Krishna ins Jenseits und lernt dessen Schwester Susan kennen, mit der er eine platonische Ehe der besonderen Art führt. Hoke Moseley vom Miami Police Department ist diese Beziehung und vor allem Freddy selbst nicht ganz geheuer. Es kommt zu einem Showdown zwischen dem unbekümmerten Psychopathen und dem hartnäckigen Cop. 'Miami Blues' ist der erste Band einer in Miami angesiedelten vierteiligen Serie mit Detective Sergeant Hoke Moseley, einem Cop 'mit schlecht sitzendem Gebiß, billigen Freizeitanzügen, abgenudelter Kreditkarte und allzu freidenkerischen Auffassungen seines Berufs'. Der Roman wurde1990 mit Alec Baldwin verfilmt. Neuauflage des ersten der vier legendären Hoke-Moseley-Romane - 'Miami Blues', 'Neue Hoffnung für die Toten', 'Seitenhieb', 'Wie wir heute sterben' -, die halbjährlich im Alexander Verlag erscheinen werden. 'Ich bin nicht Neo-Noir. Ich fühle mich näher bei der modernen Kriminalliteratur, noch näher bei Charles Willeford.' Quentin Tarantino

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 343

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Charles Willeford

MIAMI BLUES

Der erste Hoke-Moseley-Fall

Deutsch von Rainer Schmidt

Mit einem Gespräch mit Charles Willeford von John Keasler und

einem E-Mail-Wechsel zwischen Jon A. Jackson und Jochen Stremmel

Erweiterte und durchgesehene Neuausgabe 2015

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Miami Blues.

© 1984 by Charles Willeford

© für den E-Mail-Wechsel by Jon A. Jackson

© für diese Ausgabe by Alexander Verlag Berlin 2002

Alexander Wewerka, Postfach 19 18 24, 14008 Berlin

info@alexander-verlag.com

www.alexander-verlag.com

Alle Rechte vorbehalten.

Bearbeitung der Übersetzung: Jochen Stremmel

Satz/Layout/Umschlaggestaltung: Antje Wewerka

ISBN 978-3-89581-360-3 (eBook)

Charles Willeford, geboren 1919 in Arkansas, mit acht Jahren Waise und mit vierzehn Eisenbahntramp, war Berufssoldat und später Boxer, Radiosprecher, Maler und Englischlehrer. Als Journalist und Literaturkritiker schrieb er für den Miami Herald, als Autor veröffentlichte er zahlreiche Bücher. Er starb 1988 in Miami. Miami Blues (1984) ist der erste Band einer in Miami angesiedelten vierteiligen Serie mit Detective Sergeant Hoke Moseley.

In diesem Buch, einer lakonischen Zustandsbeschreibung Amerikas, reist der Berufsverbrecher Frederick J. Frenger jun. von San Quentin nach Miami. Dort tötet er einen Hare Krishna und lernt dessen Schwester Susan kennen, mit der er eine platonische Ehe der besonderen Art führen will. Hoke Moseley vom Miami Police Department ist diese Beziehung und vor allem Freddy selbst nicht ganz geheuer. Es kommt zu einem Showdown zwischen dem unbekümmerten Psychopathen und dem hartnäckigen Cop.

»Niemand schreibt einen besseren Kriminalroman als Charles Willeford.« Elmore Leonard

Für Betsy

INHALT

Das erste umgekehrte Interview der Welt mit einem Romanautor

Haiku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Anstelle eines Nachworts

Krimis im Alexander Verlag Berlin

Das erste umgekehrte Interview der Welt mit einem Romanautor

Von John Keasler (1984)

Charles Willeford, der berühmte Romanautor, Pädagoge, Crapspieler, ehemalige Kavallerist, Kunstsammler, völlig unzuverlässige Pokerspieler, Umweltingenieur und Salonlöwe aus Miami, hat noch einen weiteren Roman veröffentlicht. Sein Titel lautet Miami Blues. Es ist ein spannender Kriminalroman mit einigen zusätzlichen Dimensionen, der jetzt in Buchhandlungen zu finden ist, ziemlich oft an markanten Stellen im Schaufenster, wo Charles Exemplare hinlegt, wenn niemand hinsieht.

Mir gefiel das Buch so sehr, daß ich Willeford um ein Interview bat, der Tatsache zum Trotz, daß ich ihn im tiefsten Innern hasse, weil er dauernd Romane veröffentlicht, während ich sie nur vor mir herschiebe.

»Soll ich nicht einfach schnell ein paar Antworten hinschreiben«, sagte Charles, »und du kannst dann die Fragen ergänzen? Wir sind beide schon seit langem in diesem verlogenen Geschäft, und auf diese Weise könnten wir, wie du sehen kannst, etwas Zeit zum Pokern herausschinden.«

Hier ist also das erste umgekehrte Interview der Welt mit einem Romanautor.

Charles Willeford: Der Mann und die Legende

Antwort: Gib nie Interviews. Falls du es tust und anschließend liest, was der Interviewer abgetippt hat, liest es sich wie Geschwafel oder klingt wie ein einseitiges Telefongespräch.

Frage: Wer ist am Geben?

A: Port-au-Prince auf Haiti ist der beste Ort zum Schreiben. Nach dem Frühstück hängst du am Swimmingpool mit Frauen rum, die aus Boston oder Toronto kommen, um braun zu werden. Nach dem Mittagessen machst du ein Schläfchen. Am Nachmittag spielst du Scrabble.

Nach dem Abendessen gehst du ins Casino. Haiti hat auch eine Menge Feiertage, die wir nicht haben, was bedeutet, daß du an den Tagen nicht arbeiten mußt, normalerweise weil im Jahr 1818 irgendeine Schlacht gegen die Franzosen geschlagen worden ist. Im Lauf der Monate, die ich auf Haiti gearbeitet habe, mußte ich nur sechs Seiten schreiben.

F: Hast du schon mal eine Schreibblockade bekommen, Charley? Ich bekomme dauernd Schreibblockaden. Ich hatte mal achtzehn Jahre lang eine Schreibblockade.

A: Ein Schriftsteller muß harte Selbstdisziplin lernen. Das geht so: Schriftsteller nehmen normalerweise nach dem Abendessen mehrere Drinks zu sich. Das bedeutet, daß man bald aufs Klo gehen muß. Bevor man aber aufs Klo geht, erzieht man sich dazu, eine Seite zu schreiben. Wenn man das tut, hat man am Ende des Jahres einen Roman von 365 Seiten über einen Mann (oder eine Frau), der (oder die) häufig aufs Klo muß.

F: Es sieht oft so aus, Mr. Willeford, und ich finde andere Rezensenten, die mit mir einer Meinung zu sein scheinen, daß es den jüngeren Schriftstellern heutzutage, während sie vielleicht in technischer Hinsicht versierter sind als mit Sicherheit ein Dreiser oder sogar ein Dos Passos, an Themen mangelt – womit ich Tiefe meine, Verständnis, das Festhalten an der Entschlossenheit, menschliche Gefühle und Reaktionen zu beleuchten –, was sie dann durch eine vielleicht zu lockere Gewandtheit wettzumachen versuchen. Mein Gott, du Pirat, willst du sagen, du hast auf einen geplatzten Flush erhöht?

A: Benutze niemals ein Tonbandgerät.

F: Hä?

A: Ein Schriftsteller braucht einen bequemen Stuhl. Wenn du anfängst zu schreiben, wirst du allerdings feststellen, daß du keinen bequemen Stuhl finden kannst. Deswegen haben die besten Schriftsteller – Ernest Hemingway, Erica Jong und Thomas Wolfe – alle im Stehen geschrieben.

F: Mir ist aufgefallen, daß immer mehr Leute Schnell-Lese-Kurse belegen. Veranlaßt Sie das auf irgendeiner Ebene dazu, daß Sie sich bemühen, schneller zu schreiben? Ich glaube, mich schon. Im letzten Monat bin ich zweimal mit einer Kolumne vor dem Abgabetermin fertig geworden. Könnten Sie dazu noch Stellung nehmen?

A: Ein Schriftsteller sollte heiraten. So kannst du deine Frau, wenn du nett zu ihr bist, manchmal dazu bringen, etwas für dich zu schreiben. Das funktioniert wegen einer Sache, die Soziologen »Akkulturation« nennen, nicht bei Schriftstellerinnen.

F: Verwende das Wort »Akkulturation« in einem Satz.

A: Falls du nachts eine gute Idee hast, steh nicht auf und schreib sie auf. Wenn du das tust und es dann am nächsten Morgen liest, wird es wie etwas aussehen, das du mitten in der Nacht aufgeschrieben hast.

F: Hattest du keine Angst, daß Leute den Titel deines neuen Buchs – Miami Blues – mit »Hill Street Blues« durcheinanderbringen und es nur am Donnerstagabend um 22 Uhr zu kaufen versuchen?

A: Schreiben Sie nie Kapitel Eins, Seite eins auf die erste Seite Ihres Manuskripts. Falls Sie das tun, werden Sie es unerträglich finden, wieviel Sie noch schreiben müssen, bevor Sie mit dem Buch fertig sind, und wahrscheinlich wieder mit dem Trinken anfangen.

F: Mr. Willeford, Sie haben inzwischen eine Reihe von Romanen geschrieben und zweifellos viel davon aufgeschnappt, was ich sozusagen als »Insider-Tricks« bezeichnen möchte. Sagen Sie mal, haben Sie irgendwelche Ratschläge für junge Schriftsteller? Nein, Moment … zum Teufel mit den jungen Schriftstellern. Haben Sie irgendwelche Ratschläge für alte Schriftsteller?

A: Sprechen Sie niemals mit John Keasler. Falls Sie es tun, wird er bloß versuchen, es zu einer Kolumne auszuschlachten.

F: Moment mal. Hat irgend jemand abgehoben?

*

An dieser Stelle möchte ich gern den Dank der gesamten Kulturgemeinschaft dafür zum Ausdruck bringen, daß Charles Willeford sich trotz seines vollen Programms die Zeit genommen hat, uns seine aufschlußreichen und eindringlichen Gedanken zur Kunst des Romanautors mitzuteilen, denn wo wären wir alle, wenn es keine Kreativität gäbe?

Erschienen in The Miami News, 19. April 1984, unter dem Titel The World’s First Upside-Down Interview with a Novelist. Deutsch von Jochen Stremmel.

John Keasler (1921–1995) war ein amerikanischer Autor und Journalist.

Haiku

Morning sun stripes cell.

Five fingers feel my hard heart.

It hurts, hurts, like hell.

– F. J. Frenger jun.

1

Frederick J. Frenger jun., ein unbekümmerter Psychopath aus Kalifornien, bat die Stewardeß in der ersten Klasse um ein weiteres Glas Champagner und Schreibzeug. Sie holte eine gekühlte halbe Flasche, entkorkte sie und stellte sie vor ihn hin; einige Augenblicke später kam sie noch einmal zurück und brachte ihm ein paar Blätter Pan-Am-Briefpapier und einen weißen Kugelschreiber. Während der folgenden Stunde nippte Freddy an seinem Champagner und übte die Unterschriften von Claude L. Bytell, Ramon Mendez und Herman T. Gotlieb.

Die Unterschriften auf seiner Sammlung von Kreditkarten, Führerscheinen und anderen Ausweispapieren waren schwierig nachzuahmen, aber als die Stunde und der Champagner zu Ende waren und es Zeit für den Lunch wurde – Martini, kleines Steak, in der Schale gebackene Kartoffel, Salat, Schokoladenkuchen und zwei Glas Rotwein –, beschloß Freddy, daß er nah genug an den Originalen war, um damit durchzukommen.

Die beste Methode, eine Unterschrift zu fälschen, das wußte er, bestand darin, sie umzudrehen und abzumalen, statt zu versuchen, die Handschrift zu imitieren. Diese Methode war narrensicher, wenn man Zeit hatte, ungestört war und ein Dokument oder einen Scheck fälschen wollte. Aber er wußte auch, wenn er gestohlene Kreditkarten benutzte, kam es darauf an, daß er die Kreditbelege beiläufig abzeichnete, vor den Augen von Verkäufern und Geschäftsführern, die auf Unregelmäßigkeiten achteten.

Aber nah genug war meistens gut genug für Freddy. Er war kein sorgfältiger Mensch, und eine volle Stunde war für ihn eine lange Zeit, wenn er sie auf eine einzige Tätigkeit verwenden sollte, ohne daß seine Gedanken sich immer wieder mit anderen Dingen beschäftigten. Als er den Inhalt der drei Brieftaschen musterte, fragte er sich, was ihre Besitzer wohl für Menschen sein mochten. Eine war aus Aalhaut, die zweite aus imitiertem Straußenleder, und die dritte war eine gewöhnliche Mappe aus Rindsleder, vollgestopft mit Farbfotos von sehr gewöhnlichen Kindern. Warum würde ein Mann wohl Fotos von häßlichen Kindern in seiner Brieftasche mit sich herumschleppen wollen? Und wie kam einer auf die Idee, imitiertes Straußenleder zu kaufen, wenn echtes nur zwei- oder dreihundert Dollar mehr kostete? Aalhaut – das war zu verstehen: Es war weich und strapazierfähig, und je länger man sie in der Gesäßtasche trug, desto weicher wurde sie. Er entschied sich dafür, die Brieftasche aus Aalhaut zu behalten. Er zwängte sämtliche Kreditkarten und Ausweise sowie die Fotos von den häßlichen Kindern hinein und stopfte dann die beiden leeren Brieftaschen hinter die Flugillustrierte in das Netz an der Sitzlehne vor ihm.

Behaglich satt und von Martini und Wein ein wenig benommen, streckte Freddy sich in dem breiten Liegesitz aus und umschlang das winzige Flugzeugkissen mit beiden Armen. Er schlief fest, bis die Stewardeß ihn behutsam weckte und ihn bat, sich für die Landung auf dem Miami International Airport anzuschnallen.

Freddy hatte kein Gepäck; er schlenderte durch den riesigen Flughafen und lauschte auf die Durchsagen, die aus zahlreichen Lautsprechern dröhnten, erst auf Spanisch und dann, halb so lang, auf Englisch. Er konnte es kaum erwarten, sich ein Taxi zu nehmen und ein Hotel zu suchen, aber er wollte auch irgendwo ein paar schicke Gepäckstücke auftreiben. Ein Kofferset wäre besser als ein einzelner Koffer, aber mit einer Reisetasche von Vuitton würde er sich auch zufriedengeben, falls er eine fände. Er blieb einen Augenblick stehen, um sich eine Winston anzuzünden und eine lange Schlange amerikanischer Touristen und kleinwüchsiger Indios zu mustern, die unterwegs nach Yucatán waren. Die Urlauber hielten sich dicht bei ihrem Gepäck, und die Indios schoben große Pappkartons vor sich her, die mit grauem Isolierband zusammengehalten wurden. Da war für ihn nichts dabei.

Ein Hare Krishna, schlecht getarnt in Jeans, Sporthemd und einer blaßblauen Sportjacke, eine schlechtsitzende braune Perücke auf dem Kopf, trat an Freddy heran und steckte eine rot-weiß gestreifte Zuckerstange an Freddys graues Wildledersakko. Als die Stecknadel sich in das Revers der Zweihundertsiebenundachtzig-Dollar-Jacke bohrte, mit der das Konto eines gewissen Claude L. Bytell einen Tag zuvor bei Macy’s in San Francisco belastet worden war, wurde Freddy von einem jähen Wutanfall gepackt. Natürlich konnte er die Nadel wieder herausziehen, aber er wußte, daß der winzige Einstich wegen der Gedankenlosigkeit dieses Arschlochs für alle Zeiten dasein würde.

»Ich möchte dein Freund sein«, sagte der Hare Krishna, »und –«

Freddy packte den Mittelfinger des Hare Krishna und bog ihn scharf nach hinten. Der Krishna schrie auf. Freddy verstärkte den Druck, riß den Finger zurück und brach ihn. Der Krishna kreischte gurgelnd und schrill und ging in die Knie. Freddy ließ den schlaff baumelnden Finger los, und als der Krishna sich schreiend vornüberkrümmte, rutschte ihm die Perücke herunter und entblößte seinen kahlrasierten Schädel.

Zwei offenbar miteinander verwandte Männer, die das Zusammentreffen beobachtet hatten, lachten und applaudierten. Als eine Frau mittleren Alters in einem kolumbianischen Poncho hörte, wie einer der Touristen »Hare Krishna« sagte, zog sie einen Krishna-Knackfrosch aus der Handtasche und begann mit dem blechernen Krachmacher vor dem schmerzverzerrten Gesicht des Krishna herumzuknattern. Der Partner des Verletzten, ähnlich gekleidet, aber mit einer schwarzen Perücke auf dem Kopf, kam vom AeroMexico-Schalter herüber, wo er die Schlange der Wartenden bearbeitet hatte, und beschimpfte die Frau mit dem Knackfrosch. Der ältere der beiden lachenden Männer trat hinter ihn, riß ihm die Perücke vom Kopf und warf sie über die Köpfe der zusammenströmenden Menge.

Freddy, der sich rasch vom Schauplatz verdrückt hatte, schlüpfte in die Herrentoilette neben der Bar in Halle D und zog die Anstecknadel mit der Zuckerstange aus seinem Revers. In einem Spiegel untersuchte er das Einstichloch und strich es glatt. Ein Fremder würde es niemals bemerken, entschied er, aber der Makel war da, auch wenn es weniger schlimm war, als er gedacht hatte. Freddy schob die Zuckerstange in die Jackentasche, pinkelte rasch, wusch sich die Hände und ging hinaus.

Eine junge Frau schlief tief und fest auf einer Reihe Flughafenstühle aus Hartplastik. Ein zweijähriger Junge saß ruhig neben ihr und hielt einen Stoffpanda im Arm. Das großäugige, leicht sabbernde Kind hatte die Füße auf einen Reisekoffer gestellt, auf dessen hellblauem Material sich das Cardin-Logo endlos wiederholte. Freddy blieb vor dem Jungen stehen, wickelte die Zuckerstange aus und bot sie dem Kind lächelnd an. Der Junge lächelte zurück, nahm die Stange schüchtern entgegen und steckte sich ein Ende in den Mund. Er fing an zu lutschen, Freddy nahm den Koffer und schlenderte davon. Er fuhr mit dem Aufzug nach unten ins Freie und winkte sich ein Taxi heran. Der kubanische Fahrer, der nur wenig Englisch sprach, lächelte und nickte, als Freddy einfach sagte: »Hotel. Miami.«

Mit der rechten Hand zündete der Fahrer sich eine Zigarette an und lenkte mit der linken in den starken Verkehr hinaus, wobei er nur knapp eine alte Dame mit ihrer Enkelin verfehlte. Dabei schnitt er einen Toyota, dessen Fahrer den Motor abwürgte, und nahm Kurs auf den Dolphin Expressway. Auf dieser Route brachte er Freddy binnen zweiundzwanzig Minuten in die City von Miami, wo er vor dem International Hotel anhielt. Das Taxameter zeigte acht Dollar und siebenunddreißig Cent. Freddy gab dem Mann einen Zehner, reichte dem Türsteher seinen Koffer und trug sich an der Rezeption unter dem Namen Herman T. Gotlieb, San José, Kalifornien, ein. Er benutzte Gotliebs Kreditkarte, um sich eine Hundertfünfunddreißig-Dollar-Suite zu mieten, unterschrieb den Kreditbeleg im voraus und folgte dem fetten Latino-Pagen zum Aufzug. Kurz bevor der Aufzug im sechsten Stock ankam, machte der Page den Mund auf.

»Wenn Sie irgend etwas haben wollen, Mr. Gotlieb, lassen Sie es mich bitte wissen.«

»Im Augenblick fällt mir nichts ein.«

»Was ich damit meine, ist …« Der Mann räusperte sich.

»Ich verstehe, was Sie sagen wollen, aber ich will jetzt kein Mädchen.«

Das Schlafzimmer war klein, aber das Wohnzimmer war angenehm ausgestattet: eine bequeme Couch mit blau-weißen Streifen und ein dazu passender Sessel, ein Tisch mit einer Glasplatte und eine kleine Bar mit zwei Hockern. Der Kühlschrank dahinter enthielt Wodka, Gin, Scotch und Bourbon, mehrere Reihen von Limonaden- und Sodafläschchen und eine kleine Flasche Champagner. An der Tür klebte eine Preisliste. Freddy warf einen Blick darauf und fand, daß die Preise pro Drink unverschämt waren. Er gab dem Pagen zwei Dollar.

»Danke, Sir. Und wenn Sie irgend etwas brauchen, rufen Sie beim Pagendienst an und fragen Sie nach Pablo.«

»Pablo. Gut. Wo ist der Strand, Pablo? Kann sein, daß ich nachher schwimmen gehen möchte.«

»Der Strand? Wir sind hier an der Biscayne Bay, Sir, nicht am Meer. Das Meer ist drüben in Miami Beach. Aber wir haben einen schönen Pool auf dem Dach und eine Sauna. Und wenn Sie eine Massage wollen –«

»Nein, das ist schon okay so. Ich dachte nur, Miami liegt am Meer.«

»Nein, Sir. Das ist Miami Beach. Das sind zwei verschiedene Städte, Sir; sie sind durch Straßendämme miteinander verbunden. Da drüben würde es Ihnen sowieso nicht gefallen, Sir – nichts als Verbrechen am Beach.«

»In Miami nicht?«

»Hier nicht – jedenfalls nicht in der Brickell Avenue. Das hier ist der fetteste Teil von Fat City.«

»Ich habe unten neben der Lobby ein paar Läden gesehen. Kann ich da eine Badehose kaufen?«

»Ich besorge Ihnen eine, Sir. Welche Größe?«

»Schon gut. Ich will nachher sowieso ein bißchen einkaufen.«

Der Page ging, und Freddy zog die Vorhänge auf. Er sah das turmhohe AmeriFirst-Gebäude, einen Teil der Bucht, die Brücke über den Miami River und die Wolkenkratzer an der Flagler Street. Die Straße, in der er sich befand, die Brickell Avenue, war von verspiegelten, blinkenden Gebäuden gesäumt. Die Klimaanlage summte leise.

Er hatte mindestens eine Woche Zeit, bis man die Nummern der Kreditkarten zurückverfolgt haben würde, aber er hatte nicht vor, länger als einen Tag im International Hotel zu bleiben. Von jetzt an würde er ein bißchen mehr auf Nummer Sicher gehen – es sei denn natürlich, daß er etwas haben wollte. Wenn er etwas sofort haben wollte, war das eine völlig andere Sache. Aber diesmal wollte er sich ein wenig amüsieren, bevor sie ihn schnappten, und das eine oder andere von dem tun, was er sich während der drei Jahre in San Quentin immer gewünscht hatte.

Bis jetzt gefiel ihm der saubere weiße Anblick von Miami, aber er war doch erstaunt, daß die Stadt nicht am Meer lag.

2

Im VIP-Raum – der Golden Lounge, wie man ihn manchmal nach den goldenen Plastikkarten nannte, die die drei Airlines, die ihn betrieben, an ihre Erste-Klasse-Passagiere ausgaben – herrschte ein ungewöhnliches Gedränge. Der Tote, der auf dem blauen Teppichboden lag, war nicht der einzige, der sich hier aufhielt, ohne im Besitz einer Gold Card zu sein.

Sergeant Hoke Moseley vom Morddezernat des Miami Police Department füllte sich einen Styroporbecher mit seinem dritten Gratiskaffee, nahm von den Doughnuts auf dem durchsichtigen Plastiktablett einen mit Zuckerguß und legte ihn wieder zurück; dann rührte er Süßstoff und N-Rich Coffee Creamer in seinen Kaffee. Sergeant Bill Henderson, Hokes stämmiger Partner, saß auf einer königsblauen Couch und las John Keaslers Humorspalte in der Miami News. Zwei Sicherheitsangestellte des Flughafens, Männer mittleren Alters in stahlblauen Sportjacken, standen neben der Tür und sahen aus, als seien sie bereit, Befehle von jedem entgegenzunehmen.

Ein schwarzer PR-Beauftragter des Flughafens in einem braunseidenen Hundert-Dollar-Sporthemd und gelbleinener Golfhose machte sich mit einem goldenen Kugelschreiber Notizen in ein ledergebundenes Notizbuch. Dann steckte er das Notizbuch in seine Gesäßtasche und durchquerte den mit blauem Teppichboden ausgelegten Raum, um mit den beiden Männern zu reden, die, wie sie sagten, aus Waycross, Georgia, kamen – John und Irwin Peeples. Die beiden starrten ihm finster entgegen.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!