9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Mütter-Trilogie

- Sprache: Deutsch

Die guten Momente festhalten. Und niemals aufgeben!

Düsseldorf 1924. Die junge Schneiderin Minna stammt aus einfachen Verhältnissen und kommt mit großen Hoffnungen in die mondäne Stadt. Sie will glücklich werden, sich aus der Armut befreien und eine Familie gründen. Als sie sich in den wohlhabenden Fred verliebt, scheinen sich alle Wünsche zu erfüllen. Doch ihr starker Wille und ihr Erfolg als Schneiderin stellen die Ehe immer wieder auf die Probe. In der Zeit, in der sie lebt, gibt es kein Verständnis für eine Frau, die eigene Entscheidungen trifft. Schon bald muss Minna zwischen den Konventionen und ihren Wünschen wählen, und ihre Träume scheinen in weite Ferne zu rücken. Doch Minna kämpft gegen alle Widerstände um ihr Glück.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 630

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Das Buch

Düsseldorf 1924. Die junge Schneiderin Minna stammt aus einfachen Verhältnissen und kommt mit großen Hoffnungen in die mondäne Stadt. Sie will glücklich werden und sich aus der Armut befreien. Als sie sich in den wohlhabenden Fred verliebt, scheinen sich alle ihre Wünsche zu erfüllen. Doch ihr starker Wille und ihr Erfolg als Schneiderin stellen die Ehe immer wieder auf die Probe. Denn die Zeit, in der sie lebt, hat kein Verständnis für eine Frau, die ihre eigenen Entscheidungen trifft. Als ein herber Schlag die beiden trifft, muss Minna zwischen den Konventionen und ihren Wünschen wählen.

Die Autorin

Felicitas Fuchs ist das Pseudonym der Erfolgsautorin Carla Berling, die sich mit Krimis, Komödien und temperamentvollen Lesungen ein großes Publikum erobert hat. Schon bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete, war sie als Reporterin und Pressefotografin immer sehr nah an den Menschen und ihrer Geschichte. Nun begibt sie sich auf die Spuren ihrer eigenen Familie.

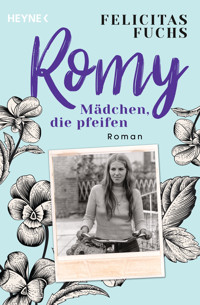

FELICITAS FUCHS

Minna

Kopf hoch, Schultern zurück

Roman

BAND 1

Wilhelm Heyne VerlagMünchen

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Originalausgabe 06/2022

Copyright © 2022 by Felicitas Fuchs

Copyright © 2022 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Steffi Korda, Büro für Kinder- und Erwachsenenliteratur, Hamburg

Covergestaltung: © zero-media.net unter Verwendung von © Getty Images und © FinePic®

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN: 978-3-641-28690-3V004

www.heyne.de

PROLOG

Minna

Mai 1978

Sie musste es ihr sagen. Heute. Es blieb nicht mehr viel Zeit, das spürte sie nicht nur, das wusste sie. In diesem Zustand machte einem keiner mehr Hoffnung, und es machte einem keiner mehr was vor.

Wer sollte die Wahrheit aufdecken, die schwere Aufgabe übernehmen, es ihr zu erklären? Wer, wenn nicht sie?

Sie dachte an den Tag, als sie zu viert in der Mansarde gesessen, geraucht, getrunken und geredet, verhandelt und gestritten hatten, bevor sie endlich die Lösung gefunden hatten. Eine Lösung, die doch allen gerecht wurde, finanziell, emotional, beruflich.

War das nach knapp achtzehn Jahren eigentlich verjährt? Wohl kaum. Es war ja kein harmloses Delikt gewesen, sondern ein furchtbarer Betrug. Sie selbst würde dafür nicht mehr ins Gefängnis gehen, sie würde bald ganz woanders sein. Aber was war mit den anderen? Durfte sie die ausliefern? Wenn sie jetzt auspackte und das Mädchen alles erfahren würde, könnte es doch nicht stillhalten! Niemand kann so etwas zur Kenntnis nehmen und ohne Konsequenzen weiterleben. Ausgeschlossen. Alles würde enttarnt werden; jede Lüge, die etliche nach sich gezogen hatte, käme nach und nach heraus.

Diese Wahrheit würde alles verändern, dem Mädchen – na gut, sie war siebzehn und fast eine junge Frau – den Boden unter den Füßen wegreißen und sie bis ins Mark erschüttern.

So wie ihr eigener Tod, der unmittelbar bevorstand.

Minna war bereit. Sie hatte alles gelebt. Ihre Kraft war zu Ende, ihr Mut erloschen, ihre Lebensfreude verbraucht.

»Bis deine Stunde kommt, kann dir nichts schaden, wenn deine Stunde kommt, kann dich nichts retten.«

Wer hatte das gesagt? Fred? Fritz? Hermann? Karl? Mutti? Fannie? Hannchen? Es fiel ihr nicht ein.

Es war gut und richtig, wenn die Alten vor den Jungen gingen. Die Kleine würde es aushalten müssen. Und dann würde sie sich auf die Suche machen und alle zur Rechenschaft ziehen. Alle, die damals beteiligt gewesen waren. Alle, die ihr das angetan hatten. Damals sollte sie geschützt werden, aber durch das Schweigen hatte man sie verwundbar gemacht. Sie würde nicht ruhen, bis sie alle Details erfahren hatte, und, verdammt, das war ihr gutes Recht.

Minna würde sie in diesem Chaos nicht mehr auffangen können, dieses Mal nicht. Sie würde sich quasi durch Abwesenheit vor der Aufgabe drücken, die Wunden zu heilen, die sie zuvor mit der Wahrheit schlagen würde. Würde sich feige den Folgen entziehen, wenn sie heute beichtete und morgen oder übermorgen starb. Was, wenn sie weiter schwieg, wie sie siebzehn Jahre lang geschwiegen hatte? Wenn sie das Geheimnis mit ins Grab nahm? Sie krallte die Finger in die Bettdecke. Es war die letzte Entscheidung, die sie treffen musste. Schweigen oder beichten?

Der Verrat war groß. Außerdem gab es Urkunden, die eines Tages alles ans Licht bringen würden.

Was würde diese Wahrheit anrichten, wenn noch mehr Zeit verging?

Sie musste es tun. Sie durfte nicht länger schweigen.

Müde war sie, so müde. Ihr Kopf fiel zur Seite.

1

Minna

März 1924

Minna brauchte eine Menge Selbstbeherrschung, um nicht wie ein übermütiges Mädchen zu hüpfen.

Brust raus, Schultern zurück, Bauch einziehen, den Blick geradeaus.

Schreiten. Gehen wie eine Dame. Die Mahnung der Mutter im Ohr: »Füße auf zwölf Uhr, nicht wie eine Ente watscheln, kleine Schritte. Haltung, Minna. Und keine ungestümen Blicke!«

Aber das Lächeln und die Blicke kamen von selbst. Es ging ihr gut. Und hier war einfach alles schön: Die Auslagen der Geschäfte, in denen endlich wieder Waren lagen, die blanken Fenster in den Fassaden der hohen Häuser, die Laternen entlang der belebten Straßen. Die Menschen, denen die Hoffnung an den Gesichtern abzulesen war. Düsseldorf. Es war wirklich wahr geworden: Nun lebte sie hier, in der Großstadt, in der Oststraße, mittendrin.

In diesem März 1924 war Minna Wolf neunzehn Jahre alt. Sie hatte das Kaiserreich erlebt, den Großen Krieg, die Nachkriegszeit, die Inflation und die Währungsreform. Aber jetzt ging es bergauf! Jetzt würde das Leben endlich leichter und schöner werden. Die Zukunft lag vor ihr und einer ganzen Generation, die alles besser machen konnte.

Der Krieg hatte Entsetzliches angerichtet, auch in Minnas Leben. Ihr Vater war gefallen, im Sommer 1918, während sie zur Kinderlandverschickung in Pommern gewesen war. Nichts war danach mehr, wie es vorher gewesen war. Die Mutter stand mit vier minderjährigen Kindern allein da. Hunger, Armut, Tristesse und Hoffnungslosigkeit hatten fortan das Leben bestimmt. Zwei Jahre später hatte Mutter den Hubert geheiratet. Wie froh war sie gewesen, dass sie noch einen Mann bekommen hatte. Aber das Glück hatte nicht lange gehalten, sie hatten dafür bezahlt, alle.

Gut, dass er weg war. Hoffentlich würde er nie mehr zurückkommen.

Minna blieb vor einem Hutgeschäft stehen und bestaunte die Auswahl. Vor dem Schaufenster eines Zigarrenladens nebenan unterhielten sich drei Männer. Gesprächsfetzen drangen zu ihr herüber.

»Haben Sie gehört, zwei Zeitungen waren verboten, den Direktor Vogt von der Firma Bagel haben sie zu dreißig Tagen Gefängnis und 200.000 Mark verurteilt, weil er Druckaufträge für die Besatzung abgelehnt hat! Wohin soll das führen?«

»Ja, die Willkür wird Tag für Tag schlimmer. Ich las von dem Polizeibeamten, den sie zu einer Woche Gefängnis verurteilt haben, weil er einen französischen Offizier nicht gegrüßt hat. Und ein Eisenbahnsekretär bekam sogar sechs Monate Gefängnis, weil er Flugblätter verteilte …«

Minna ging weiter. Sie hatte keinen Sinn für Politik, die Überschriften auf den Titelseiten der Zeitungen überflog sie nur, und wenn ihre Brüder diskutierten, hörte sie meistens nicht hin. »Was in der Welt passiert, ist zu viel für mein Oberstübchen. Ich lebe hier und heute in meiner Welt, die muss ich gestalten, darin muss ich mich zurechtfinden, sonst nirgends!«, hatte sie erst neulich zu Karl gesagt.

Kopfschüttelnd hatte er geantwortet: »Jeder ist Teil der Gemeinschaft und kann sie durch sein Verhalten und seine Taten beeinflussen.«

»Aber es gibt doch nicht eine, sondern viele Gemeinschaften! Familie, Kollegen, Freunde … Wen willst du durch welche Taten beeinflussen?«

»Manchmal stellst du dich dümmer, als du bist.«

»Ach Karl, das ist Unsinn. Ich bin ein normales Mädchen, ich mag Kleider und Hüte, Bücher und Musik, fröhliche Feste und nette Leute. Ich kann zuschneiden, nähen und sogar kochen, wenn es Lebensmittel gibt. Ich kann singen, Walzer tanzen und Witze erzählen.« Sie hatte ihren Bruder herausfordernd angeschaut. »Was kann eine Gemeinschaft mit mir anfangen?«

Karl hatte geschmunzelt. »Wenn wir mehr Frohnaturen von deiner Sorte hätten …«

Minna hatte keine Geduld für ein weiteres Gespräch gehabt. Sie konnte Karl oft nicht folgen, aber vielleicht hatte er recht, und sie wollte es gar nicht. Nun war er weg, wohnte viele Kilometer entfernt und wurde hoffentlich glücklich. Vielleicht fand er bald eine Frau. Er war jetzt einundzwanzig, volljährig, hatte Arbeit. Und er war ja fesch, groß, mit breiten Schultern und treuen blauen Augen. Aber Karl war auch oft schwermütig, so tiefsinnig. Ob das mit seiner Krankheit zusammenhing?

Minna hingegen wollte unbeschwert sein, alles vergessen, was sie in den dunklen Jahren zum Weinen gebracht hatte. Sie wollte keine Angst mehr haben, keinen Hunger, nicht mehr frieren. Sie wollte leben!

Schön will ich es haben, schön!, dachte sie. Und hier und heute in Düsseldorf standen die Zeichen auf Hoffnung. Gleich würde sie Anni wiedersehen. Das zählte, hier und jetzt.

Minna schritt von einem Schaufenster zum anderen, blieb immer wieder stehen, lächelte ihrem Spiegelbild zu. Sie war ziemlich groß für ein Mädchen, schlank, modisch gekleidet, trug zum taillierten Wollmantel den passenden Muff und einen kecken blauen Hut. Ihre grauen Augen glänzten, die geschwungenen Brauen waren schmal gezupft, die Lippen dezent geschminkt. Sie musste nachher nur daran denken, die Farbe vom Mund zu putzen, bevor sie nach Hause ging. Mutti mochte es nicht, wenn sie sich schminkte.

Minna suchte nach den Hausnummern. Da vorn musste es sein! Vor dem Geschäft blieb sie stehen.

Brinkmanns Schuhwarenhaus

Elegante und robuste Schuhwaren und Schuhreparaturen

Werkstatt um die Ecke

Ein Glöckchen über der Tür klingelte, als Minna eintrat.

»Einen Moment Geduld bitte, ich bin gleich für Sie da!«, rief eine Männerstimme.

»Danke, ich warte«, gab sie zurück.

Sie sah sich um. Die Wände waren bis obenhin mit Regalen bedeckt, in denen ein Schuhkarton auf den anderen gestapelt war. Eine hohe Leiter war an einer umlaufenden Stange eingehakt und konnte hin und her geschoben werden. Um eine Säule in der Mitte des Raumes waren Sitzbänke gebaut, vor denen kniehohe, schräg aufgestellte Spiegel den Blick auf Fuß und Schuh ermöglichten. Es roch nach Leder, Schuhcreme und Bohnerwachs, mit dem der Fußboden offenbar gepflegt wurde. Das war also Annis Arbeitsplatz.

Minna hörte Stimmen. Neugierig trat sie ein paar Schritte bis zum Tresen vor, um zu verstehen, was hinter dem Samtvorhang geredet wurde.

Als plötzlich die Türglocke klingelte, erschrak sie und fuhr herum.

Ein Herr trat ein, lüftete seinen Hut, nickte zum Gruß.

Die Stimme hinter dem Vorhang wurde lauter. »Fräulein Anni! Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, dass Sie vernünftige Wäsche zu tragen haben! Sie wissen genau, dass die meisten unserer Kunden männlich sind, und es ist wichtig, dass sie einen entsprechenden Anblick haben, wenn Sie auf der Leiter stehen!«

Eine Frau sagte leise: »Ja.«

»Wie bitte?«

»Jawohl, Herr Brinkmann.«

Minna schnappte nach Luft. Sie wagte es nicht, sich umzudrehen. Wie peinlich, wenn der Kunde an der Tür dasselbe hörte wie sie!

Die Männerstimme sagte: »Für heute ist es genug. Kommen sie da runter, gehen Sie nach Hause und denken Sie darüber nach, wie man sich in einem Geschäft zu benehmen hat.«

Das war ohne Zweifel Anni, die da abgekanzelt wurde. Hatte Minna richtig gehört? Es ging um ihre Unterwäsche? Minna schaute an den Regalen hinauf und bemerkte, dass offenbar alle Kartons mit Herrenschuhen oben standen und nur mit der Leiter erreicht werden konnten.

Als der Vorhang zur Seite geschoben wurde, ein schmächtiger Mann herauskam, an seinem Jackett zupfte und ein beflissenes Lächeln aufsetzte, stand Minna mit empörtem Blick vor ihm.

Der Mann legte den Kopf schief, schaute Minna an, dann den Herrn hinter ihr. Er faltete die Hände vor dem Bauch. »Gnädiges Fräulein, Herr Molitor, guten Abend, die Herrschaften wollen bitte vielmals entschuldigen, dass sie warten mussten, das Personal …«, er warf einen übertriebenen Blick zum Himmel, bevor er sein Verkäuferlächeln wieder anknipste. »Wen darf ich zuerst bedienen, die Dame oder den Herrn?«

Minna schluckte und bemühte sich um Höflichkeit, aber ihre Augen funkelten vor Wut.

»Ich möchte Fräulein Anni abholen. Wir sind verabredet.«

»Soso, verabredet.« Brinkmanns Mundwinkel sackten herab, eine Augenbraue schnellte hoch. Er eilte zur Tür, öffnete sie weit und wies mit ausladender Handbewegung nach draußen. »In diesem Fall warten Sie am Hintereingang neben der Werkstatt.«

Wütend stapfte Minna an ihm vorbei. So ein arroganter Pimpf! So ein Lustmolch, so ein Widerling! Wie beschämend, wie peinlich, wie bodenlos unanständig … Sie steckte die Hände in ihren Muff und ballte sie darin zu Fäusten.

Wenige Minuten später trat Anni auf die Straße, erkannte ihre Freundin und stürmte auf sie zu. Sie fielen sich in die Arme – meine Güte, sie hatten sich seit dem letzten Sommer nicht gesehen.

Anni schob Minna ein Stück von sich weg. »Seit wann sind die Zöpfe ab?« Mit spitzen Fingern zupfte sie an der dunklen Locke, die unter Minnas Hütchen hervorlugte, und fasste sich dann an ihren eigenen hellblonden Zopf, den sie im Nacken zu einer Schnecke gedreht hatte. »Vati würde mir nie erlauben, einen Bubikopf zu tragen. Er sagt, eine deutsche Frau hat langes Haar.«

Minna gefiel Annis Haar, es passte wunderbar zu ihren blauen Augen und den Sommersprossen auf der Nase.

Anni sah prüfend an Minna herab. »Und einen schicken Mantel hast du an, wie eine richtige Großstädterin siehst du aus. Die Eltern freuen sich auf dich, es gibt Graupensuppe.« Sie hakte sich bei Minna unter und plapperte weiter. »Heute werden die Eltern dich ausfragen, Mutti ist ganz wild auf Neuigkeiten aus der alten Heimat. Aber der Sonntag gehört uns beiden, ja? Machen wir uns schick und gehen am Rhein spazieren und dann in ein Café? Ach, Minnchen, ist es nicht wunderbar, dass es wieder Kaffee und Kuchen gibt und dass wir dafür keine Milliarden mehr mitschleppen müssen? Weißt du noch, letztes Jahr? Ein Brot für eine Billion Mark … das Geld wog mehr als das Brot. Wie gut, dass es vorbei ist. Du musst mir alles erzählen, ab wann du in die Nähstube gehst, wie ihr in der Oststraße wohnt, was deine Brüder machen, wie es Adele geht und …«

Minna fiel ihr ins Wort. »Anni, halt mal kurz die Luft an. Ich bin gerade wütend. Eben war ich nämlich im Schuhladen und wollte nach dir fragen. Ich habe zufällig mit angehört, was hinter dem Vorhang geredet wurde. Dieser hässliche kleine Mann schreibt dir tatsächlich vor, wie deine Unterwäsche auszusehen hat, damit die Kunden unter der Leiter einen hübschen Anblick haben?«

Anni wurde rot und senkte den Kopf. »Was soll ich machen. Vorgesetzte sind so, man kann sie sich ja nicht aussuchen. Ich brauche die Anstellung. Vater kann mit einem Arm nicht mehr als Dachdecker arbeiten, und Mutti und ich müssen Geld verdienen …«

»Aber das geht zu weit, das darfst du dir nicht gefallen lassen. Du bist eine Schuhverkäuferin und keine … kein … Animiermädchen! Soll ich hineingehen und ihm die Meinung sagen?«

»Um Gottes willen! Dann bin ich die Stellung los. Die Frauen stehen Schlange, um so einen Posten zu bekommen. Wenn die Tür hinter mir zugeht, steht die nächste Frau bereit und reißt sie auf.«

Minna blieb stehen, duckte sich ein wenig, klemmte den Muff unter den Arm, legte die Fingerspitzen aneinander und den Kopf schief. »Fräulein Anni«, näselte sie mit Blick zum Himmel, »bedenken Sie, dass ich in meinem edlen Geschäft viel mehr Männerschuhe verkaufen kann, wenn Sie unseren Herren Ihren allerwertesten Popo zeigen! Bei entsprechendem Verkauf werden Sie befördert, dann dürfen Sie Ihren Schlüpfer sogar ausziehen, damit wir noch mehr verkaufen …«

Anni bog sich vor Lachen und übernahm Minnas Tonfall: »Und wie machen wir es mit den Damenschuhen?«

»Mein liebes Fräulein Anni, das ist leicht, die werde ich höchstselbst bedienen müssen und dabei den weiblichen Herrschaften meinen faltigen Hintern zeigen, jawohl! Und wenn sie drei Paar Schuhe kaufen, zeige ich ihnen sogar meinen …«

»Minnchen, hör sofort damit auf!«, kreischte Anni.

In diesem Moment ging ein Herr an ihnen vorbei und zog den Hut: »Noch einen schönen Abend, die Damen!«

Die Mädchen fuhren zusammen und versuchten, sich das Kichern zu verkneifen. Anni grüßte kopfnickend zurück.

»Wer war das?«

»Ein Kunde aus dem Schuhgeschäft.«

Minna rief: »Oh, ist er auch eins von diesen Ferkeln, das in den Laden kommt, um deinen Schlüpfer zu sehen, wenn du auf der Leiter stehst und für ihn den richtigen Schuhkarton heraussuchst?«

Erschrocken griff Anni nach Minnas Arm. »Pst! Sei ruhig, bitte!«

Der Mann war nun ein paar Meter entfernt, aber er schien jedes Wort gehört zu haben. Als er sich umdrehte und die Frauen anlachte, erkannte Minna den Kunden, der vorhin mit ihr im Schuhladen gewartet und hinter ihr gestanden hatte. Na und? Sie warf den Kopf in den Nacken und setzte eine arrogante Miene auf.

Anni schloss die Haustür auf. In einer dunklen Diele führte eine ausgetretene Holztreppe hinauf. »Halt dich fest, die Stufen sind blank!«

Im dritten Stock zeigte Anni auf einen Schlüssel, der an einem Nagel neben einer Holztür hing. »Wenn du verschwinden musst, hier kannst du!«

»Ich rieche es.«

Anni entschuldigte sich: »Leider hat das Kabäuschen kein Fenster, der Gestank zieht immer unter der Tür her ins Treppenhaus …«

»Wie viele Parteien gehen hier drauf?«

»Mit uns fünf Familien.«

»Da wohnen wir direkt im Luxus, bei uns sind es nur drei Parteien! Weißt du was, Anni, eines Tages werden wir beide verheiratet sein und eine Wohnung und ein Klosett für uns ganz allein haben. Nicht auf halber Treppe, sondern in der Wohnung, in einem richtigen Badezimmer und mit einer Badewanne. Dann stänkert uns keiner mehr vor der Nase herum!«

»Schön wär’s!« Anni beugte sich vor: »Gefällt dir denn schon einer?«

»Nein, aber ich halte die Augen offen. Darauf kannst du dich verlassen.«

Anni schloss eine Tür auf, hinter der eine weitere Stiege nach oben führte. »Wir haben es hell und warm«, erklärte sie, »zwei Kammern und eine Küche. Nach den letzten Jahren sind wir dankbar und glücklich, dass es uns jetzt so gut geht.«

Warme Luft und der Geruch nach Suppe schlug ihnen entgegen, als sie den Raum betraten. Am Tisch saß ein Mann, den Minna fast nicht erkannt hätte. Annis Vater war mager und eingefallen, die Augen blickten müde, sein graues Haar war ungekämmt und da, wo sein rechter Arm gewesen war, hing ein leerer Ärmel, dessen Saum in der Tasche der Strickjacke steckte.

»Guck da nicht hin«, würde ihre Mutter jetzt sagen.

Wie gab man einem Mann die Hand, der da gar keine Hand hatte? Verlegen deutete Minna einen Knicks an. »Guten Abend, Herr Lenz, ich soll Grüße von meiner Mutter ausrichten.«

Seine Antwort waren ein heiserer Ton und ein Nicken.

Frau Lenz stand am Kohlenofen und rührte in einem Emailletopf. Sie legte den Holzlöffel auf einen Teller, wischte sich die Hände an der Schürze ab, kam auf Minna zu und umarmte sie. »Lass dich ansehen, Kind, eine richtige junge Dame bist du geworden! Und so schick!« Anerkennend befühlte sie Minnas Mantel. »Selber genäht?«

»Ja, das war mal der gute Wintermantel vom Hubert … Mutter meint, Hubert kommt nicht zurück. Nach drei Jahren … Der Mantel ist vom Stoff her noch prima, keine Motten, warmes Futter. Deutsche Wertarbeit, hat Mutter gesagt. Ich habe ihn gekürzt und enger gemacht und aus den Stoffresten Taschen und Riegel genäht.«

Frau Lenz nickte. »Du hast dir den richtigen Beruf ausgesucht.«

Sie aßen dünne Graupensuppe ohne Fleisch, aber mit Kartoffeln, Karotten und Sellerie. Sogar Petersilie schwamm darin. Dazu gab es für jeden eine halbe Scheibe Brot und ein Glas Wasser. Herr Lenz aß mit der linken Hand, sie zitterte, die Hälfte der Suppe landete wieder im Teller.

Was Annis Vater im Krieg geschehen war, wusste Minna nicht, darüber sprach man nicht. Eines Tages war er wieder da gewesen. Wie ein Landstreicher hatte er ausgesehen, die eigene Frau hatte ihn nicht sofort erkannt. Dann war die Familie von Hilden nach Düsseldorf gezogen, Annis Mutter arbeitete in der Keramikfabrik und Anni beim schrecklichen Brinkmann.

Minna sah sich um. Der Kohleherd, auf dem neben der Suppe ein Kessel mit Wasser stand, heizte die Küche. Es gab ein hölzernes Küchenbuffet, ein schmales Regal, in dem Töpfe und eine Pfanne gestapelt waren, einen Tisch, vier verschiedene Stühle. In der Ecke ein Spülstein mit fließendem Wasser, an dem man sich auch wusch. Minna bemerkte den halb blinden Spiegel, das Schälchen mit dem Stück Kernseife, die fadenscheinigen Handtücher, den zerschlissenen Vorhang an einer Art Gardinenstange, den man zuziehen konnte.

Als sie aufgegessen hatten, räumte Anni die Teller zusammen und trug sie zum Spülstein.

Frau Lenz sagte: »Nun erzähl mal, Minna, wie geht es der Familie? Anni sagt, ihr habt ein Zimmer in der Oststraße?«

»Ja, bei der Witwe Planken in Nummer 111. Meine Brüder haben zuerst da gewohnt. Aber Hermann hat Mariechen geheiratet, die beiden wohnen bei ihren Eltern, und Karl ist nach Minden gezogen.«

»Nach Minden?«

»Ja, da haben unsere Eltern früher gelebt, meine Brüder und ich sind dort geboren. Aber ich kann mich an nichts erinnern, ich war ja erst ein Jahr alt, als wir weggezogen sind.«

»Und was will der Karl dort?«

Minna zuckte mit den Schultern. »Er ist volljährig und hat sich entschieden. In Düsseldorf ist zu viel Trubel für seinen Zustand, sagt er. Ein Großonkel wohnt in Minden, er hat ihm eine Stelle als Maschinenputzer besorgt.«

Zum ersten Mal sprach Herr Lenz; seine Stimme war heiser, Minna konnte ihn kaum verstehen. »Kann der Junge mit seiner Krankheit arbeiten?«

»Die Anfälle sind gottlob nur selten, außerdem spürt Karl vorher, wenn es losgeht und weiß, was dann zu tun ist. «

Herr Lenz wischte mit der Hand auf dem blanken Tisch hin und her. »Der hätte ihn totgeschlagen … wie einen Hund … hätt er ihn totgeschlagen … mit der Kohlenschüppe …«

Frau Lenz griff die Hand ihres Mannes. »Nicht daran denken, Vatti, du warst rechtzeitig da, hast das Schlimmste verhindert, und jetzt reden wir wieder von was anderem, ja?«

Minna dachte sofort an den schrecklichen Abend, an dem ihr Stiefvater im Hof während eines Streits auf Karl losgegangen und ihm mit der Kohlenschaufel auf den Kopf geschlagen hatte. Wenn Herr Lenz nicht dazwischengegangen wäre, wer weiß, ob Karl noch leben würde. Nun hatte der arme Kerl epileptische Anfälle, ausgelöst durch den Schlag. Wenn Karl spürte, dass es losging, schob er ein Stück Holz zwischen seine Zähne und legte sich auf den Boden, damit er sich während eines Krampfanfalls nicht verletzte und sich nicht die Zunge abbiss.

Hubert war verschwunden, verschollen, war eines Tages nicht nach Hause gekommen. Seither fehlte jede Spur von ihm, und es herrschte endlich Ruhe. Hoffentlich war er tot und kam nie mehr zurück.

Frau Lenz sagte: »Und Hermann? Ich hab gehört, dass er nicht mehr bei der Polizei ist?«

Minna erzählte, dass ihr ältester Bruder den Dienst als Polizeibetriebsassistent quittiert hatte und jetzt in einer Photographischen Anstalt arbeitete. »Er will eines Tages ein eigenes Geschäft haben!« Dann berichtete sie von ihrer Schwester Adele: »Addi geht in Stellung!« Sie würde demnächst konfirmiert werden, dann war auch die Schule zu Ende, und sie würde in einer Familie als Dienstmädchen arbeiten.

»Und die Mutter?«, fragte Frau Lenz.

»Sie hat eine Stelle … im Hotel … also im Hotel Monopol, nur ein paar Schritte von der Wohnung entfernt.«

Frau Lenz zog die Brauen hoch. »Ida? Im Luxushotel? Was tut sie da?«

»Sie ist Wärterin … Sie arbeitet in der Toilettenanlage im Souterrain«, murmelte Minna verlegen.

Frau Lenz schaute sie ernst an. »Eins darfst du nie tun, Minna. Du darfst dich niemals für deine Mutter schämen! Es ist ehrenwert, dass sie sich nicht zu schade ist, als Klofrau zu arbeiten, um die Familie durchzubringen. Ehrenwert, jawohl!«

»Ich trage auch meinen Teil bei, allein könnte Mutter das Geld für Kost und Logis nicht aufbringen.«

»Lass es, Kind, das Hochnäsige passt nicht zu dir.«

Minna machte unter dem Tisch eine Faust, sonst hätte sie wahrscheinlich den Kopf in den Nacken geworfen und »Pah!« gerufen.

2

Adele

Ende April 1924

Viertel vor fünf. Adele fuhr zusammen, als das Rasseln des Weckers sie aus dem Tiefschlaf riss. War sie nicht erst vor wenigen Minuten todmüde ins Bett gefallen? Die Nacht konnte unmöglich schon vorbei sein!

Durch das schmutzige Dachfenster sah sie ein Stück dunklen Himmel. Es würde noch über eine Stunde dauern, bis die Sonne aufging.

Sie setzte sich auf, vorsichtig, um sich nicht den Kopf zu stoßen. Gleich am ersten Morgen hier im Haus hatte sie beim Aufwachen nicht daran gedacht, wo sie war, und sich eine schmerzhafte Beule zugezogen, als sie mit der Stirn gegen den Dachsparren gestoßen war, unter dem ihr Bett stand.

Adele blieb einen Moment auf der Bettkante sitzen. Sie würde immer, immer müde sein, so viel stand fest. Selbst heute, am Sonntag, musste sie so früh aufstehen. Aber heute Mittag würde Minna sie abholen und sie würden gemeinsam zu Mutti spazieren.

Heute hatte sie Ausgang; von vierzehn bis achtzehn Uhr durfte sie das Haus am Drakeplatz verlassen. »Das ist sehr großzügig von uns und durchaus nicht üblich, vergessen Sie das nicht! Andere Hausmädchen haben nur zwei Stunden frei und das auch nur an jedem zweiten Sonntag«, hatte Frau Schewe gesagt.

Sie hatte gelogen. Adele wusste es von Wanda, einem Hausmädchen aus der Luegallee. Die beiden waren am Barbarossaplatz in der Hirsch-Drogerie ins Gespräch gekommen und trafen sich fast täglich bei ihren Besorgungen. In Wandas Haushalt hatten die beiden Hausmädchen einen Nachmittag in der Woche frei, jeden zweiten Sonntagnachmittag, und alle drei Monate hatten sie sogar einen ganzen Tag bis zum Abend Ausgang.

Adele schleppte sich zur Waschschüssel, goss Wasser aus dem Krug hinein und wusch sich. Sie griff nach dem Handtuch. Immerhin stand in ihrem Vertrag, dass sie Anspruch auf ein eigenes hatte. Ein eigenes Handtuch und eine Schlafstelle für sich allein. Das war ihr am schwersten gefallen, allein zu schlafen. Bis zuletzt hatte sie sich das Bett mit ihrer Schwester geteilt, und selbst in den langen Monaten während der Kinderlandverschickung in Nürnberg hatte sie mit einem anderen Mädchen in einem Bett geschlafen. Hier in der Mädchenkammer war sie ganz allein und lauschte jede Nacht vor dem Einschlafen in die Dunkelheit, aber kein Schnaufen, Seufzen oder Schnarchen war zu hören. Nur das Knacken in den Balken und ab zu das Trippeln der Mäuse.

Adele trocknete sich ab und rubbelte ihr Gesicht mit dem harten Handtuch so lange, bis ihre Haut warm wurde.

Hier oben unter dem Dach gab es kein fließendes Wasser, obwohl der Haushalt insgesamt recht modern war. Sogar ein Gasherd stand in der Küche, und das Haus hatte ein luxuriöses Badezimmer mit einer gusseisernen Badewanne, einem Waschbecken und einem riesigen Badeofen. Die Dienstboten teilten sich das Klosett im Souterrain.

Für den Fall, dass Adele nachts rausmusste, stand ein Nachttopf unter ihrem Bett, den sie aber bisher nur ein einziges Mal benutzt hatte. Als sie ihn am nächsten Morgen vor dem Dienst hinuntergetragen hatte, um ihn zu entleeren, war ihr Herr Schewe unverhofft begegnet. Genau in dem Moment, als sie sich an den Schlafräumen der Herrschaften im Obergeschoss vorbeigeschlichen und ihr das Knarren der Treppenstufen entsetzlich laut vorgekommen war, hatte er plötzlich die Tür geöffnet und sie so erschreckt, dass der Deckel heruntergerutscht war, und Adele etwas vom Inhalt des Nachttopfes verschüttet hatte. So eine Peinlichkeit! Adele errötete jedes Mal, wenn sie daran zurückdachte.

Herr Schewe hatte nur gebrummt: »Ach, du bist das bloß…« und die Türe wieder hinter sich zugemacht.

Seither verkniff sie sich nachts jedes Bedürfnis.

Sie zog ihre Vormittagstracht an. Das rosa-weiß gestreifte Waschkleid mit den kurzen Ärmeln war noch viel zu kalt, daher schlüpfte sie in die dicke Wolljacke, die Mutti ihr zu Weihnachten gestrickt hatte. Adele steckte ihre langen dunklen Zöpfe mit Haarnadeln ordentlich auf dem Kopf zusammen und band sich die Schürze um.

Außer an ihrem freien Nachmittag musste sie sich nach dem Mittagessen umziehen, dann bestand Frau Schewe auf das schwarze Kleid mit der weißen Schürze.

Jeden Tag dasselbe: Aufstehen in aller Frühe, die Öfen anheizen, in der Küche helfen, Mahlzeiten servieren, Einkäufe erledigen, Botengänge machen, putzen. Wenn Gäste im Haus waren, wurde auch am Abend gearbeitet.

Es gab eine Hausordnung mit achtundzwanzig Punkten und einen Arbeitsplan, den Frau Schewe ihr am ersten Tag vorgelesen und ausgehändigt hatte. Er schrieb ihr vor, was sie täglich während des vierzehnstündigen Arbeitstages zu tun hatte. Adele hatte ihn bis zum übernächsten Tag auswendig lernen müssen. Und dann hatte sie einen weiteren Plan für besondere Arbeiten an den Wochentagen bekommen.

»Wenn du immer deine Arbeit tust, wie sie verlangt wird, und dabei still und unsichtbar bist, wirst du es dort gut haben und keinen Ärger bekommen«, hatte Mutti ihr vor Antritt der Stellung versichert.

In Gedanken sagte Adele die besonderen Pflichten auf. Montag: alle vierzehn Tage Fenster putzen, alle vier Wochen Silber putzen und alle sechs Wochen die gründliche Reinigung der Mädchenkammer. Dienstag: Reinigung aller Lampen des Haushaltes. Mittwoch: vierzehntägig Teppiche aufnehmen, alle vier Wochen klopfen. Donnerstag: Polstermöbel im Salon bürsten, vierwöchentlich klopfen. Freitag: alles Blanke in der Küche putzen. Küche und Speisekammer scheuern. Sonnabend: Schlafzimmerteppiche bürsten, Betten wöchentlich klopfen, alle drei Wochen frisch beziehen.

Außer ihr beschäftigte Familie Schewe die Köchin Frau Berns, eine Näherin, die alle vierzehn Tage ins Haus kam und die Flickarbeiten durchführte, und alle zwei Wochen kamen die Waschfrauen. Und dann war da noch der alte Herr Findeisen, der Gärtner, Chauffeur und eine Art Hausdiener in einer Person war. Der hatte ihr neulich erzählt, dass es hier früher, als die Söhne noch lebten, sogar drei Hausmädchen gegeben hatte. Beide Söhne waren als sehr junge Männer im Großen Krieg gefallen. Nun reichte ein Allein-Mädchen, das in dem Haushalt eben alles machen musste.

Adele sah auf die Uhr. Eine Minute vor fünf.

Sie seufzte, bevor sie die Schürze glattstrich, den Sitz der Schleife im Rücken noch einmal prüfte und die Tür ihrer Dachkammer öffnete.

Drei Wochen war sie jetzt hier. Endlose Tage, denen viele endlose Tage folgen würden.

»Wenn du in Stellung bist, lernst du fürs ganze Leben«, hatte Mutti am Sonntag gesagt. »Pass immer auf, was die Hausfrau und die anderen Hausangestellten dich lehren. Eine gute Ausbildung ist wichtig, Addi! Dir wird vieles leicht von der Hand gehen, wenn du einen eigenen Haushalt hast.«

Einen eigenen Haushalt? Adele glaubte nicht daran, dass sie je einen Mann, Kinder und einen Haushalt haben würde. Sie war vierzehn Jahre alt, im August wurde sie fünfzehn, und sie hatte nur sonntags ein paar Stunden frei. Wo sollte sie einen Ehemann kennenlernen? Ihre Schwester Minna war schon neunzehn und hatte auch keinen Mann, nicht mal einen Verlobten.

Minna hatte es gut. Sie hatte einen richtigen Beruf und so viel freie Zeit, dass sie sich jedes Wochenende mit ihrer Freundin treffen konnte. Auch Anni hatte es als Schuhverkäuferin deutlich besser getroffen als sie.

Leise ging Adele die Treppen hinunter bis in die Küche. In fünf Jahren würde sie so alt sein wie Minna jetzt. Fünf Jahre waren eine unerträgliche Ewigkeit. Würde sie dann noch hier sein? Oder in einer anderen Familie den Dreck wegputzen und in der Küche helfen? Schreckliche Aussichten. Vielleicht konnte sie später eine Ausbildung zur Kindergärtnerin machen. Adele liebte Kinder. Jetzt war sie noch zu jung dafür, aber in zwei Jahren könnte sie es vielleicht versuchen.

Wanda aus der Luegallee war sechzehn und seit zwei Jahren bei ihrer Herrschaft. Dort war die Dienstherrin ein »strenges Biest«. »Ich möchte am liebsten weglaufen, aber das geht natürlich nicht«, hatte Wanda ihr gestanden. »Dann holen sie einen mit der Polizei zurück. Wenn ich kündigen würde, vier Monate Frist hätte ich! Ach, Adele, weißt du, wie sie einen behandeln, wenn man gekündigt hat? Noch schlechter als sie es jetzt schon tun, das kannst du mir glauben. Und dann drohen sie dir mit einem schlechten Zeugnis, und damit findest du nie wieder eine Stellung. Aber andersrum, wenn sie unsereins loswerden wollen, dann können sie einen sofort hinauswerfen. Nein, ich muss entweder für mehr Rechte kämpfen oder durchhalten, bis ich verheiratet bin!«, hatte Wanda gesagt.

Und was dann, hatte Adele gedacht. Wenn sie einen Mann finden würde, würde er sie wirklich heiraten? Mit diesem furchtbaren Geheimnis, das sie mit sich herumschleppte? Wohl kaum. Wenn das ans Tageslicht kam, würde sie sowieso für immer ein Fräulein bleiben. Und wenn sich hier im Hause bewahrheitete, was sich in Kleinigkeiten bereits abzeichnete, würde auch später keine Kinderlandverschickung gegen die Folgen helfen.

Um zwei Uhr nachmittags verließ Adele das Haus durch den Hintereingang. Genau wie Minna war sie auf die Minute pünktlich.

»Addi!« Minna schloss ihre Schwester in die Arme.

Sofort stiegen Adele die Tränen hoch.

Ihre Schwester ließ sie los und betrachtete sie durchdringend. Den grauen Augen entging nichts. »Sag mal, du hast wieder ganz dunkle Ringe unter den Augen und bist regelrecht mager! Geben sie dir nicht genug zu essen? Wenn du noch ein bisschen wachsen willst, musst du alles essen, was du kriegen kannst!«

Adele versuchte zu lächeln. »Die Köchin ist eine liebe Frau, sie achtet auf mich und füllt mir oft mehr auf den Teller, als ich schaffen kann.«

Kopfschüttelnd betrachtete Minna sie von Kopf bis Fuß. »Dein Kleid ist abgetragen, Adele. Du musst auf dich achten, so läuft man nicht herum. Was sollen denn die Leute denken?«

»Von zehn Mark Lohn im Monat kann ich mir nichts leisten«, widersprach Adele leise.

»Dann werde ich dir ein neues Kleid nähen. So dünn wie du bist, werden wir dafür nicht viel Stoff brauchen.«

Über den scherzhaften Ton konnte Adele nicht lachen.

Minna fasste unter ihr Kinn und hob ihr Gesicht an. Adeles Lippen zitterten, und nun konnte sie es nicht länger vermeiden: Die Tränen liefen ihr über die Wangen.

Minna wischte sie liebevoll mit den Fingerspitzen ab. Dann kramte sie in ihrer Tasche und reichte Adele ein Taschentuch. Sie wies mit dem Kopf auf das Haus. »Addi, was hast du denn? Behandeln sie dich nicht gut?«

»Doch. Es ist nur … ich vermisse dich und Mutti so!«

»Na, das können wir ja lösen. Lass uns gehen, Mutti wartet schon, und Frau Planken hat einen furztrockenen Kuchen gebacken.«

Über das Wort musste Adele lachen. Die Schwestern fassten sich an den Händen und machten sich auf den Weg. Alle Männer, die ihnen entgegenkamen, musterten Minna anerkennend. Adele hingegen senkte sofort den Blick, wenn einer auch sie anschaute.

»Warum guckst du nur immer so schüchtern?«, fragte Minna.

»Tu ich doch nicht!«

»Ach, Addi, du bist bildhübsch mit deinen Kulleraugen und den langen Wimpern. Kein Wunder, dass die Männer sich nach dir umdrehen. Wart’s ab, wenn du ein bisschen älter bist, wirst du dich vor Verehrern kaum retten können. Sag mal, wie sind sie denn so, deine Herrschaften? Ist es nicht schön, in so einem herrlichen Haus zu arbeiten und zu wohnen?«

»Ich schlafe in einer winzigen, eiskalten Mädchenkammer unter dem Dach, wenn du das mit wohnen meinst.«

Minna verdrehte die Augen. »Gut, die meiste Zeit bist du aber in schönen Zimmern.« Ihre Schwester ließ einfach keine negativen Gedanken zu.

Wie gewünscht beschrieb Adele ihr das große Haus, schilderte jeden der vielen Räume, besonders das Badezimmer interessierte Minna.

»Ein Klosett nur für zwei Personen, wie komfortabel!«, rief sie.

»Die wären froh, wenn sie mehr Personen wären. Ihre beiden Söhne sind im Krieg gefallen.«

»Oh.« Minna ging nicht weiter darauf ein und lenkte sofort ab. »Und wie ist das Essen?«

»Morgens und abends gibt es Brot, mittags Kartoffeln und Gemüse, manchmal auch Hering oder Suppe. Sonntags essen sie Fleisch oder Huhn und zum Nachtisch eingekochtes Obst.«

»Ich stelle mir oft vor, auch ein schönes Haus zu haben und eine Köchin und ein so adrettes Dienstmädchen, wie du es bist, das meinem Gatten und mir das Essen serviert. Auf schönen Tellern und mit silbernem Besteck und feiner Tischwäsche. Ach, Addi, du bist ein Glückspilz!«

»Möchtest du mit mir tauschen?«

»Nein, das nicht. Ich gehe gern in die Nähstube. Außerdem: Wenn ich nicht nähen würde, hätte ich keine schönen Kleider!«, lachte Minna und strich mit den Händen über ihren Rock.

Inzwischen hatten sie für einen Groschen ihre Passierscheine gelöst und die Mitte der Oberkasseler Brücke erreicht. Sie blieben am Geländer stehen, um den Schiffen und Booten auf dem Rhein zuzuschauen.

»Ich liebe Düsseldorf!«, rief Minna, hob beide Arme und winkte den Passagieren auf dem Ausflugsschiff zu, das auf die Brücke zufuhr. Die Leute winkten fröhlich zurück. Rasch liefen Minna und Adele weiter, um nicht in den stinkenden schwarzen Rauch eingehüllt zu werden, der aus dem Schornstein des Dampfers quoll.

Adele antwortete nicht. Aber als ihre Schwester den Arm um ihre Schultern legte, schmiegte Adele sich an sie. Minna überragte sie um mehr als einen Kopf. Während sie mit den grauen, mandelförmigen Augen und den dunklen Haaren wie ein modernes Schneewittchen aussah, empfand Adele sich als zu dünn, zu klein und völlig unscheinbar. Aber sie wollte ja auch gar nicht gesehen werden. Sie fröstelte, als sie daran dachte, was geschehen war, nachdem jemand zu ihr gesagt hatte, sie sähe aus wie eine unschuldige Madonna. Seitdem bemühte sie sich, unsichtbar zu sein.

Als sie die Wohnungstür öffneten, schlug ihnen der Duft von Bohnenkaffee und Zigarettenrauch entgegen. Aus der Küche hörten sie Lachen und eine Männerstimme. Adele stutzte, dann erkannte sie, wer da sprach, und lächelte. »Ist Hermann da? Du hast mir nicht gesagt, dass er auch kommt.«

Minna knuffte sie in die Seite. »Ist die Überraschung gelungen? Nun geh schon rein.«

Adele standen schon wieder die Tränen in den Augen, meine Güte, war sie heute nah am Wasser gebaut! Da hatte sie mal ein paar freie Stunden, traf endlich ihre Familie, und nun war ihr immer zum Heulen.

Ihren Bruder Hermann hatte sie seit Wochen nicht gesehen. Er hatte viel zu tun, arbeitete in einer Photographieranstalt und war frisch verheiratet. Mariechen, seine Frau, saß auch da und plauderte mit Tante Johanne. Stühle wurden gerückt, damit Minna und Adele sich setzen konnten.

Der vernarbte Holztisch war Treffpunkt der Bewohner der Oststraße 111. Hier wurde gemeinsam gegessen, man saß bei einer Tasse dünnem Muckefuck zusammen, zuweilen ergatterte jemand ein Päckchen Bohnenkaffee und teilte es mit den anderen. Und manchmal gab es auch einen Gin oder ein Gläschen Bärenfang. Unter dem Fenster hatte Idas Nähmaschine ihren Platz, daran saß Minna abends und nähte ihre Kleider nach selbst gezeichneten Schnittmustern, wenn sie irgendwo Stoff bekommen hatte. Sie besserte die Wäsche aus, kürzte oder änderte Kleider und Mäntel. Hier hatte Adele sich an jedem einzelnen Tag wohlgefühlt. Sie mochte Tante Johanne, liebte die große Wohnung in dieser quirligen Gegend, und sie hatte sich nachts mit Mutti und Minna im selben Zimmer sicher und geborgen gefühlt. Im Haus am Drakeplatz war alles zu groß, zu kalt und zu unpersönlich, und in der kalten Mädchenkammer war es finster und unheimlich.

Adele sah von einem zum anderen. Plötzlich hatte sie das Gefühl, als habe ihr jemand ein viel zu eng geschnürtes Korsett gelockert und als könne sie seit Wochen endlich einmal frei atmen.

Sie erschrak, als sie ihren Namen hörte.

»Addi, warum bist du denn wieder so ernst? Freust du dich gar nicht, dass wir hier sind?«, fragte Hermann.

Adele hatte schon früh gelernt, sich nicht anmerken zu lassen, was in ihr vorging. Und doch hatte ihr Bruder sie gerade ertappt. Also drückte sie schnell ihren Rücken durch und setzte ein Lächeln auf. Noch hatte sie ein paar Stunden Zeit mit ihrer Familie – und die würde sie so gut es ging genießen.

3

Minna

Mai 1924

Natürlich stand Minna wie verabredet um Punkt drei an der Pegeluhr, konnte Anni aber im Gewusel der Spaziergänger nirgends entdecken. Sie lehnte sich an die Mauer und beobachtete das bunte Treiben auf der Promenade. Wie sie diesen Trubel liebte! Sie beobachtete Frauen und Männer im Sonntagsstaat, akkurat gekämmte Kinder an den Händen der Dienstmädchen, verliebt schäkernde Paare, die Arm in Arm bummelten und niemanden sonst wahrzunehmen schienen, die beiden alten Damen mit den hellen Hüten, die ihre Gesichter der warmen Maisonne entgegenhielten. Minna schloss einen Moment die Augen und ließ die Geräuschkulisse auf sich wirken. Das schrille Gebimmel der Straßenbahn, um die allzu sorglosen Fußgänger zu warnen, hupende Automobile, das Klappern der Hufe und die rumpelnden Räder der Pferdekutschen, dazu Lachen, Stimmen, Rufen.

Nie wieder will ich auf dem Land wohnen, dachte Minna, da ist es leer und still, hier hingegen lebt alles.

Sie hatte sich so schnell in Düsseldorf eingewöhnt, als sei sie schon immer hier gewesen. Die Arbeit in der Nähstube ging ihr flott von der Hand, die Kolleginnen waren nett und fröhlich, sie war sogar schon mit einigen ausgegangen. Neulich hatte Minna mit ihnen zum ersten Mal das neue Brauhaus Schumacher in der Oststraße besucht und ein Glas köstliches Altbier getrunken.

»Minnchen, huhu!«

Minna öffnete die Augen wieder. Anni winkte von der anderen Straßenseite herüber. Schon von Weitem erkannte Minna, dass ihre Freundin die neuen Salamanderschuhe trug, von denen sie neulich geschwärmt hatte. Zwölf Rentenmark hatten sie gekostet, ein Vermögen, aber Anni bekam sie beim schrecklichen Brinkmann ein bisschen billiger.

Anni lief los, wich einem Fuhrwerk und einer schnatternden Kinderschar aus und blieb atemlos vor ihrer Freundin stehen.

»Schau nicht so streng. Ich weiß, wie sehr du Unpünktlichkeit hasst, aber ich bin deinetwegen zu spät.«

»Meinetwegen?«

»Ja, ich hatte etwas liegen lassen, das ich dir geben sollte.« Anni machte ein geheimnisvolles Gesicht und hakte sich bei Minna unter. Lange konnte sie ihre Neuigkeit allerdings nicht für sich behalten. »Du ahnst nicht, wer gestern vor dem Geschäft auf mich gewartet hat!«

»Stimmt, das ahne ich nicht. Aber du sagst es mir jetzt.«

»Der Herr Molitor!«, rief Anni.

»Tatsächlich. Wer ist das? Muss ich ihn kennen?«

»Aber Minna, er war doch im Geschäft, als du mich abholen wolltest. Weißt du das denn nicht mehr, an dem Abend, als du das Gespräch mit Brinkmann belauscht hast!«

»Ich habe nicht gelauscht, ich habe zufällig mit angehört, welche Unverschämtheiten er sich erlaubt hat.«

Anni war stehen geblieben, nahm ein Kuvert aus ihrer Handtasche und reichte es Minna.

»Für mich?«

»Steht drauf: Fräulein Wolf.«

»Von wem?«

»Na, vom Herrn Molitor.«

»Woher weiß er meinen Namen?«

»Weil er mich gefragt hat.«

»Und dann hat er ihn draufgeschrieben?«

»Minnchen, ja! Er stand gestern vor dem Geschäft und fragte, ob er mir eine Nachricht für meine bezaubernde Freundin mitgeben dürfe, hast du gehört? Bezaubernd … und dann habe ich gesagt: Meinen Sie Fräulein Wolf? Und er zückte einen Stift und schrieb deinen Namen auf den Umschlag.« Anni kicherte. »Dafür habe ich ihm den Rücken hingehalten!«

»Er hat mitten auf dem Trottoir auf deinem Rücken geschrieben? Meine Güte, was mögen die Leute gedacht haben, als sie euch so sahen?«

Neugierig riss Minna den Umschlag auf und zog ein Kärtchen heraus. In gestochen scharfer Handschrift stand da:

Bitte gehen Sie mit mir recht bald ohne Leiter spazieren.

Minna lachte so laut, dass ein Passant erschrak und sie erstaunt ansah.

»Was ist so lustig?«

»Er bezieht sich auf das belauschte Gespräch mit der Leiter …«

Sie beachtete Annis verständnisloses Gesicht nicht und las laut weiter: Am Sonntag, den elften Mai, um drei Uhr nachmittags warte ich am Jan-Wellem-Denkmal am Marktplatz auf Sie. Ihr Fred Molitor. Lächelnd drehte sie die Karte um. Die Rückseite war leer.

Anni kicherte und klatschte in die Hände. »Du hast einen Verehrer, Minnchen! Und so einen schicken!«

»Findest du?« Minna zog ein Gesicht, aber man sah ihr an, dass sie sich über die Nachricht freute.

»Das weiß ich sogar genau. Herr Molitor trägt teure Schuhe. Er besitzt mehr Paare als du und ich zusammen. Nicht alle sind aus unserem Geschäft, er hat auch handgemachte, die er in unserer Schuhmacherei ausbessern lässt. In jedem Fall ist er aus gutem Hause, seine Familie hat Besitz in Oberkassel, aber Herr Molitor wohnt nicht dort, er hat nämlich eine eigene Wohnung. Willst du die Adresse wissen?«

»Du weißt, wo er wohnt? Anni!«

»Der Schusterjunge hat ihm seine aufgearbeiteten Abendschuhe geliefert, zum Rheinort! Das ist ganz in der Nähe, wollen wir hingehen und schauen, welches Haus …«

Minna unterbrach sie. »Das kommt überhaupt nicht infrage! Stell dir vor, wir begegnen ihm dort zufällig, was soll er denn von uns denken? Dass ich nichts Besseres zu tun habe, als ihm nachzuspionieren? Nein, Anni, wir beide spazieren wie verabredet durch die Altstadt und schauen uns die Sonntagskleider der Düsseldorferinnen an. Ich habe nämlich von unserer Zimmerwirtin einen Kattun-Vorhang geschenkt bekommen. Er hing früher im Treppenhaus am Fenster, sie hat ihn ausgetauscht und braucht ihn nicht mehr. Daraus werde ich mir ein Sommerkleid nähen und brauche die richtige Idee für den Schnitt. Herr Molitor hat Zeit bis nächste Woche. Schließlich habe ich ja nicht darauf gewartet, von ihm zum Spaziergang eingeladen zu werden.«

Anni klimperte mit ihren blonden Wimpern. »Aber fesch ist er schon, oder?«

»Keine Ahnung«, grinste Minna und versuchte vergeblich, sich an das Gesicht des Mannes zu erinnern, dem sie irgendwie aufgefallen sein musste.

Arm in Arm flanierten sie eine Weile die Rheinpromenade entlang, bogen in die Benrather Straße ein und gingen Richtung Königsallee. Als sie die Prachtstraße erreicht hatten, sagte Anni: »Und ici, Allée Royale.«

»Ich mag die Franzosensprache. Und die Kleider der Französinnen mag ich auch«, sagte Minna.

»Ich auch. Reini hat mir erzählt, dass wir schon viele Wörter von ihnen übernommen haben.« Anni zeigte auf den Bürgersteig. »Trottoir zum Beispiel, oder Portemonnaie und Fisimatenten!«

»Fisimatenten? Das ist doch nicht französisch!«

»Jetzt nicht mehr, aber früher, so hat Reini es mir erklärt, wenn französische Soldaten Mädchen einladen wollten, haben sie zu ihnen gesagt: Visitez ma tente! Das heißt genau übersetzt: Besuchen Sie mein Zelt. Aber die Rheinländerinnen haben das nicht verstanden und Wisitematente gesagt, und nun haben wir die Fisimatenten.«

Minna lachte. »Das muss ich mir merken. Und wer bitte schön ist Reini?«

»Reinhold Ehrenfeld, der Geselle in der Schuhmacherwerkstatt.«

»Du redest oft mit ihm, oder?«

Anni lieferte einen derart gekonnten Augenaufschlag, dass Minna sich ihren Teil denken konnte.

4

Ida

Mai 1924

Sie hoben die Gläser.

»Ida!«

»Johanne!«

»Auf die Zukunft!«

Ida trank den Schnaps mit einem großen Schluck. Sie musste sich zusammenreißen, um nicht zu husten, so scharf brannte der Alkohol in ihrer Kehle. Keuchend fragte sie: »Was ist das?«

Johanne schien daran gewöhnt zu sein – sie verzog keine Miene. »Bärenfang, nach einem ostpreußischen Familienrezept selbst gemacht. Möchtest du noch einen?«

Ida hob abwehrend beide Hände. »Um Himmels willen, nein.«

Die Frauen hatten sich angefreundet, nachdem sie bemerkt hatten, dass sie nicht nur im selben Jahr, sondern auch im selben Monat geboren waren. Ida Paulsen war am 23. Januar einundfünfzig geworden, Johanne Planken vier Tage später.

Kennengelernt hatten sie sich aber, als Idas Söhne Karl und Hermann hier gewohnt hatten. Schon damals hatten die beiden Witwen sich gut verstanden. Als die »Jungs« ausziehen wollten und Ida zur selben Zeit mit den beiden Mädchen nach Düsseldorf kommen musste, war es Johannes Vorschlag gewesen, das Zimmer zu übernehmen.

Natürlich war es für drei Personen zuerst viel zu eng gewesen, aber seitdem Adele in Stellung war, reichte es für Ida und Minna.

Sie hatten es gut in der zweiten Etage der Oststraße 111: Die Wohnung mit vier Zimmern und der großen Küche war zwar ein bisschen abgewohnt, aber großzügig. In den beiden Alkovenzimmern nach vorn raus residierte Johanne, das Zimmer gegenüber war an das alte Fräulein Bentlage vermietet, und das vierte an Ida und ihre Tochter. Ihr Fenster ging in den engen Innenhof, dadurch war das Zimmer recht dunkel, aber es hatte einen Ofen, Platz für ein Bett, das Minna und Adele sich zuerst geteilt hatten, eine Chaiselongue, auf der Ida schlief, einen Schrank, zwei Stühle, einen Tisch und einen Blumenhocker. Und es gab ein Waschbecken mit fließend kaltem Wasser. Der Abort befand sich im Treppenhaus neben der Korridortür. Weil Ida Paulsen und Johanne Planken sich mit dem Kochen, Reinemachen und der Wäsche abwechselten, blieb die Summe für Kost und Logis erschwinglich.

»Ich bin keine Halsabschneiderin, ich möchte anständige Leute im Haus haben, die gern bei mir wohnen und nicht nach einem Monat wieder ausziehen. Wir müssen zusammenhalten, das Leben ist doch wechselhaft genug. Die letzten Jahre haben es immer wieder bewiesen.«

Einmal hatte Ida zu ihr gesagt: »Dein Mann hat dir keine Kinder, aber ein Haus mit vier Wohnungen hinterlassen. Bei mir ist es fast andersrum: Mein Hermann hinterließ mir vier Kinder, aber leider keine einzige Wohnung.«

Als Johanne gefragt hatte, warum Ida einen anderen Nachnamen trug als ihre Kinder, hatte sie zum ersten Mal wieder von Hubert gesprochen. Aber sie hatte nur gesagt, dass sie ihn kennengelernt hatte, als er aus der Gefangenschaft zurückgekommen war, dass er Witwer gewesen war und dass sie sich eben zusammengetan hatten. »Er brauchte eine Frau und ich einen Mann«, hatte sie so dahingesagt, aber dann war die ganze schlimme Vergangenheit wieder hochgekommen.

Ida hatte an den Tag gedacht, an dem Hubert nach Hilden zurückgekehrt war. Mit Blasmusik und Bürgermeister hatte man ihn empfangen, den letzten Kriegsgefangenen der Stadt. Seine Frau und seine Tochter waren während des Krieges an der Schwindsucht gestorben, Hubert kam in ein leeres Haus an der Fabrystraße zurück.

Bald wohnten Ida und ihre Kinder bei ihm. Wenn sie gewusst hätte, was der Krieg aus diesem Mann gemacht hatte, den sie früher als freundlichen Handwerker gekannt hatte, hätte sie ihn nie, niemals geheiratet. Aber sie hatte Angst gehabt, im Alter allein und unversorgt dazustehen. Sie hatte gewusst, dass Hermann und Karl bald eigene Haushalte gründen würden, auch Minna würde heiraten, und um Adele musste sie sich nur noch so lange kümmern, bis sie mit der Schule fertig war und auch arbeiten konnte.

Wie bitterlich hatte Ida diese Ehe bereut.

Aber nun war Hubert weg, und der Herrgott und Ida wussten, dass er niemals wiederkommen würde.

Sie saßen in Johannes gemütlicher Küche, das Fenster war geöffnet, die Geräusche der Stadt wehten herein. Die mächtige Kastanie davor stand in voller Blüte, und in stillen Momenten, wenn keine Straßenbahn, kein Automobil und keine Kutsche fuhr, konnte man nicht nur das Zwitschern der Vögel, sondern auch das Summen der Insekten hören.

»Ida? Noch so einen klitzekleinen Bärenfang?«

Johannes Stimme riss sie aus ihren Erinnerungen.

In diesem Moment klappte die Korridortür, Absätze klackerten auf dem Parkett im Flur, dann hörten sie jemanden pfeifen. Die Küchentür wurde geöffnet, und Minna stürmte herein.

Sie gab Ida einen Kuss auf die runzlige Wange. »Guten Abend, Mutti, wie war dein Tag im Hotel?«

Statt einer Antwort schimpfte Ida: »Minna! Mädchen, die pfeifen, und Hühnern, die kräh’n, soll man beizeiten die Hälse umdrehen! Das ist unfein. Ich möchte nicht, dass du dich benimmst wie ein Gassenmädchen. Und jetzt geh dir die Hände waschen, und dann atmest du zehn Mal tief ein, bevor du wieder reinkommst, damit du nicht mehr so aufgekratzt bist.«

Es entging ihr nicht, dass Minna die Augen verdrehte, als sie die Tür hinter sich in Schloss fallen ließ.

Johanne stand auf, ging zum Brotkasten, nahm den Brotlaib heraus, schnitt eine Scheibe ab, bestrich sie dünn mit Schmalz und legte sie auf einen geblümten Teller, den sie an Minnas Platz stellte. »Hast du ihre roten Wangen und die blanken Augen gesehen?«, fragte sie. »Ich wette, sie hat einen Verehrer!«

Ida seufzte. Ihre Große war neunzehn. Natürlich würde es bald so weit sein, dass sie sich verliebte. Hoffentlich würde Minna dasselbe Glück haben wie sie und Hermann.

Wehmütig dachte Ida an den Vater ihrer Kinder. Er hatte Karl und Minna seine mandelförmigen grauen Augen und sein Lächeln vererbt, während Hermann junior und Adele eher nach Ida kamen. Die beiden hatten die blauen Kulleraugen und die dunklen Schatten darunter mitbekommen, die sie immer ein wenig müde aussehen ließen.

Zwanzig Jahre hatte Ida mit Hermann seit der Hochzeit 1898 verbracht – harte, aber schöne Jahre. Niemals würde sie sein Lachen vergessen, seinen Optimismus und seine ansteckende Fröhlichkeit. Maurerpolier war er gewesen, hatte auf großen Baustellen gearbeitet. Sie waren mit drei Kindern und ihrer ganzen Habe von Minden aus weitergezogen: Remscheid, Lennep, da wurde Adele geboren und sie waren zu fünft, danach ging es weiter nach Ohligs, Haan und Hilden. Dort waren sie geblieben, hatten gemeinsam mit den kinderlosen Besitzern in einem Häuschen im Spörkelbruch gewohnt, Hühner gehabt und Karnickel und einen Obstgarten. Als der Krieg kam, war Adele grade fünf gewesen, Minna zehn, Karl und Hermann waren zwölf und fünfzehn. Ida hatte es geschafft, die Kinder in einer friedlichen Blase aufwachsen zu lassen, das Böse und die Angst von ihnen fernzuhalten. Auch, nachdem Hermann eingezogen wurde. 1918 war er im Lazarett gestorben, wenige Wochen vor Kriegsende.

Die Tür ging auf, und Minna stürmte wieder herein.

»Aus dir wird nie eine Dame!«, schimpfte Ida. »Wie willst du einen Mann finden, wenn du dich wie ein wildes Pferd benimmst und nicht wie eine wohlerzogene junge Dame?«

Minna biss ungerührt in ihr Schmalzbrot und kaute genüsslich. Dann sagte sie: »Mutti, ich weiß: Sitz gerade. Steh gerade, geh gerade. Brust raus, Bauch rein. Nicht über den großen Zeh laufen. Iss anständig. Halt den Mund zur rechten Zeit. Rede mit leiser Stimme. Wasch dir die Hände. Iss deinen Teller leer.«

Ida drohte ihr mit dem Zeigefinger. »Fräulein! Nicht in dem Ton!«

»Stimmt«, sagte Minna lachend, »das hatte ich vergessen.«

Johanne mischte sich ein. »Ist ja nur zu deinem Besten, Kind. Du willst einen anständigen Mann finden, dann musst du dich auch benehmen können!«

Ida richtete sich auf, als Minna spitzbübisch grinste und sagte: »Vielleicht hab ich ja schon einen, wer weiß?«

»Sag bloß!«, entfuhr es Johanne, die vor lauter Neugier die Augen weit aufgerissen hatte. Sie bot den beiden noch einen Bärenfang an, als sie ablehnten, schenkte sie sich selbst großzügig ein und trank ihn mit einem Schluck aus.

Freimütig erzählte Minna von Fred Molitor, seinem Brief mit der Bitte um ein Rendezvous und von Annis Informationen über seine Herkunft.

»Weißt du, was er beruflich macht?«, fragte Ida.

»Anni sagt, er sei Kaufmann, aber womit er handelt, wusste sie nicht.«

»Und wie alt ist er?«

»Mutti, das weiß ich nicht, ich erinnere mich nicht mal an sein Gesicht. Im Schuhgeschäft stand er die ganze Zeit hinter mir, und als er später an uns vorbeiging, habe ich ihn nur von hinten gesehen.«

Johanne äußerte sich besorgt: »Kindchen, du musst aber auf dich aufpassen. Gegen einen Sonntagsspaziergang in der Altstadt ist nichts einzuwenden, aber sobald der Mann dunkle Ecken ansteuert, musst du dich auf dem Absatz umdrehen und weglaufen! Männer wollen immer nur das eine, und wenn sie es bekommen haben, dann bist du …«

»Johanne!«, zischte Ida.

Johanne räusperte sich. »Ich wollte doch nur sagen, dass sie aufpassen soll, dass er sie nicht ins Unglück stürzt!«

Nachdenklich schaute Ida ihre Tochter an. Ob Minna wusste, was genau dieser Satz bedeutete? Sie hatten natürlich nie darüber geredet.

Minna pellte jetzt ein hartgekochtes Ei, schnitt es in der Mitte durch, steckte eine ganze Hälfte in den Mund und kaute mit vollen Backen.

Johanne musterte sie missbilligend. »Ich sehe schon, wenn dein Verehrer wirklich ein feiner Herr ist, müssen wir noch daran arbeiten, dass du dich wie eine Dame benehmen kannst.«

Als Ida sich später auf der Chaiselongue ausgestreckt hatte und von Minna drüben im Bett nur der dunkle Haarschopf unter der Decke hervorlugte, sagte sie leise in die Dunkelheit: »Hör mal, Kind, bevor du dich mit einem Mann einlässt, möchte ich dir einen Rat mit auf den Weg geben.«

»Hm?«, klang es verschlafen herüber.

»Minna, es ist wichtig, hörst du zu?«

»Was denn, Mutti?«

»Wenn dir ein Mann begegnet, der braune Augen hat und kleiner ist als du, dann nimm deine Beine in die Hand und lauf weg, so schnell du kannst!«

»Aber warum denn?«

»Weil ein kleiner Mann gerne groß sein will. Denk an Napoleon. Das ist nicht gut für eine Frau, wenn sie größer ist als der Mann. Und braune Augen sind immer gefährlich.«

Bevor sie einschlief, dachte Ida an ihren großen, grauäugigen Hermann mit dem prächtigen Kaiser-Wilhelm-Schnurrbart, dessen Enden immer so lustig zitterten, wenn er gelacht hatte.

Dann dachte sie an Hubert, der den Kopf zurücklegen musste, um ihr in die Augen zu sehen, wenn er vor ihr stand und zum Schlag ausholte. Sie dachte an seine braunen Augen, die ohne jedes Gefühl gewesen waren.

5

Fred

2. Maiwoche 1924

Fred Molitor prüfte den Sitz seiner Sockenhalter, zupfte einen Flusen von seiner Schulter und strich sich über das dichte Haar, bevor er den Hut aufsetzte. Er ging nah an den Spiegel heran, zog die Oberlippe hoch und prüfte, ob er nichts zwischen den Zähnen hatte, dann leckte er an seinem Mittelfinger, fuhr damit über die dichten Brauen seiner dunklen Augen, rückte den Knoten seines Schlipses zurecht, stellte sich auf die Zehenspitzen, warf einen letzten Blick in den Spiegel und war zufrieden.

Ob sie kommen würde?

Das dunkelhaarige Mädchen, dem er Anfang März in Brinkmanns Schuhladen begegnet war, ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Fred musste lachen, als er an ihre entrüsteten Worte dachte, von denen er jedes einzelne verstanden hatte.

Dunkle Haare, auffallend helle Augen, schmale rote Lippen. Groß und schlank war sie, also genau sein Typ. Mit dem schüchternen, drallen Fräulein Anni hätte er nichts anfangen können, nein, Fred Molitor liebte Frauen, die den Mund aufmachten und eine eigene Meinung hatten.

Er wollte kein graues Mäuschen an seiner Seite haben, er wünschte sich eine Frau auf Augenhöhe. Sein Freund Wilhelm hatte ihn neulich ausgelacht. »Du willst alles, mein Lieber: Eine elegante Dame zum Repräsentieren, eine Schönheit zum Angeben, eine Freundin zum Pferdestehlen und eine Hure im Bett, stimmt’s?«

Fred schmunzelte, als er an den Satz dachte. Konnte sein, dass Wilhelm recht hatte. In jedem Fall wollte er keine arrangierte Ehe mit einer Frau, die er nicht liebte oder gar begehrte, und die damit Besuche in gewissen Etablissements nötig machten.

Immer wieder hatte Fred in den vergangenen Wochen Brinkmanns Schuhgeschäft aufgesucht, in der Hoffnung, ihr dort zufällig zu begegnen.

Einmal hatte er sie und Fräulein Anni in einem Café an der Königsallee sitzen sehen, aber weil er keinen freien Platz entdeckt hatte und die beiden ihn sowieso nicht bemerkt hatten, war er weitergeschlendert.

Letzten Samstag hatte er dann Fräulein Anni auf der Straße abgepasst, er hatte sie nicht im Geschäft nach ihrer Freundin fragen wollen. Und er hatte den fertig geschriebenen Brief mit einer Einladung gleich dabeigehabt.

Fräulein Wolf hieß sie also.

Fred Molitor stand um sieben Minuten vor drei unter dem Reiterstandbild am Marktplatz. Um Punkt drei Uhr sah er sie. Sie trug ein buntes Kleid mit Blumenmuster und weißem Kragen, einen weißen Hut mit blauem Band und Schuhe mit halbhohen Absätzen. Über ihrem linken angewinkelten Arm hing die passende Handtasche, sie trug links einen hellen Handschuh und hielt den rechten Handschuh in der linken Hand.

Donnerwetter.

Sie blieb wenige Meter vor ihm stehen, in selbstbewusster Haltung sah sie sich suchend um, ihre Blicke begegneten sich, sein Herz begann heftig zu klopfen. Er tippte an seine Hutkrempe und lächelte sie an.

Und sie schaute weg. Rasch begriff Fred: Sie hatte ihn nicht erkannt.

Fräulein Wolf drehte sich nun langsam um sich selbst, erhobenen Hauptes ließ sie den Blick suchend über den belebten Platz schweifen, sah hinauf zur Rathausuhr, es war zwei Minuten nach drei. Sie hob die Augenbrauen und wandte sich zum Gehen.

Mit wenigen Schritten war er bei ihr. »Fräulein Wolf«, sagte er, zog den Hut mit der linken und reichte ihr die rechte Hand. »Ich bin Fred Molitor. Danke, dass Sie meiner ungewöhnlichen Einladung gefolgt sind.«

Er wusste, dass sein Lächeln filmreif war.

Sie nahm seine Hand, ihre Augen waren schmal und grau. Solche Augen hatte er noch nie gesehen. »Angenehm, Mia Wolf. Na, da bin ich aber froh, dass Sie ohne Leiter unterwegs sind!«

Fred lachte. Das fing ja gut an.

»Mia. Ein schöner Name, modern und elegant. Er passt zu Ihnen.«

Sie stimmte in sein Lachen ein, dabei wurden ihre Augen noch schmaler. »Deswegen habe ich ihn mir ausgesucht. Eigentlich heiße ich nämlich Minna, aber wer will schon wie ein Polizeifahrzeug heißen.«

Was für eine Frau. Sie war nicht nur auf besondere Art ausgesprochen hübsch, sondern auch schlagfertig und humorvoll. Er reichte ihr seinen Arm, in den sie sich tatsächlich einhakte. Schüchtern war sie also auch nicht.

»Wissen Sie, woher der Ausdruck der Grünen Minna kommt?«

»Nein.«

Sie schlenderten langsam durch die Altstadt, während er erklärte: »Nun, vor vielen Jahren führte man in Berlin Gefangenentransportwagen ein, die von Pferden gezogen wurden. Ihre Farbe war grün. Wer in so einem Wagen verhört wurde, den haben sie nicht gerade zimperlich behandelt, die Polizei hatte ziemlich rabiate Methoden. Die Gefangenen wurden, wie man so schön sagt, zur Minna gemacht, indem man sie beschimpfte wie ein Dienstmädchen!«

»Sehen Sie, ein Grund mehr, mich Mia zu nennen: Ich bin nämlich kein Dienstmädchen, sondern Näherin.«

Fred schmunzelte. Auch ihr Selbstbewusstsein gefiel ihm. Eine Näherin war natürlich keine Frau, die seine Eltern mit offenen Armen aufnehmen würden, im Gegenteil.