9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

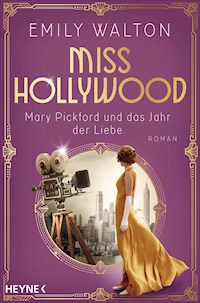

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die berühmteste Stummfilmschauspielerin Hollywoods - und die schönste Liebesgeschichte aller Zeiten

1916: Es ist die Geburtsstunde Hollywoods, die große Ära des Stummfilms und ihr Star heißt Mary Pickford. Seit ihrer Kindheit steht Mary im Scheinwerferlicht. Neben Charlie Chaplin ist sie das bekannteste Gesicht Amerikas. Alle lieben ihre goldenen Locken. Als sie den gefeierten Schauspieler Douglas Fairbanks kennenlernt, ist es der Beginn einer leidenschaftlichen Liebe. Aber von dieser Liebe darf niemand etwas erfahren. Zwischen dem Glamour New Yorks und den Verheißungen Hollywoods beginnt Mary Pickfords sagenhafter Aufstieg von der umjubelten Schauspielikone zur ersten Filmproduzentin. Doch die vielleicht bewegendste Geschichte schreibt ihr Leben selbst.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 604

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Zum Buch

Von Hollywood bis New York City sprechen alle nur über eine Frau: Mary Pickford. Der Glanz der Golden Twenties schimmert erst am Horizont, während Mary bereits im grellen Scheinwerferlicht der Filmsets und im Blitzlicht der Kameras steht. Als die erfolgreichste Stummfilmschauspielerin aller Zeiten prangt sie täglich auf den Covern der Klatschblätter, Männer stehen Schlange, um sie zu heiraten, Frauen möchten so sein wie sie, Charlie Chaplin ist ihr größter Konkurrent. Doch niemand weiß, dass sich hinter der Fassade des »Goldlöckchens«, wie Mary von der Nation genannt wird, nicht nur eine starke, sondern auch eine sehr einsame Frau verbirgt, die einen Mann liebt, den sie nicht haben darf. Und sie selbst ahnt nicht, dass sie kurz davor ist, Heldin der romantischsten Liebesgeschichte Hollywoods zu werden …

Zur Autorin

Emily Walton, geboren 1984 in Oxford, England. Sie hat in Wien Journalismus und Germanistik studiert und arbeitet als freie Journalistin und Autorin. 2016 erschien ihr Debüt, die Romanbiografie »Der Sommer, in dem F. Scott Fitzgerald beinahe einen Kellner zersägte«. Sie wurde mit diversen Stipendien und Preisen ausgezeichnet. Besonders haben es ihr die Geschichten beeindruckender Frauen wie Mary Pickford angetan, die zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind. Mit ihren Büchern will Emily Walton sie wieder lebendig machen. Sie lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Wien.

EMILY WALTON

MISS HOLLYWOOD

Mary Pickford und das Jahr der Liebe

Roman

WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Trotz intensiver Recherche konnte der Verlag nicht alle Rechtegeber ermitteln. Bitte wenden Sie sich gegebenenfalls an den Wilhelm Heyne Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.

Originalausgabe 06/2021

Copyright © 2021 by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Katja Bendels

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design,

unter Verwendung von

Trevillion/ ILINA SIMEONOVA und Shutterstock (Maxx-Studio, Everett Historical, lumyai l sweet)

ISBN: 978-3-641-24953-3V001www.heyne.de

Für Oscar

Mary Pickford used to eat rosesThought that they’d make her beautiful and they did,One supposes.

Katie Melua, »Mary Pickford«

Mary Pickford bemühte sich zu lächeln, als sie ihr Appartementgebäude an der Upper West Side erreichte. Ihre Wangen schmerzten von den vielen Grimassen vor der Kamera, ihre Augen brannten vom langen Drehtag, und die Füße hatten Schwielen. Doch der Portier Timothy, ein junger Ire mit rötlichem Haar und schmaler Nase, hatte es nicht verdient, dass sie unhöflich und wortlos an ihm vorbeihuschte. Noch war sie nicht allein in ihren vier Wänden. Also grüßte sie freundlich, während Timothy hastig die schwere Glasschwingtür öffnete, deren Messinggriffe er ausschließlich mit weißen Handschuhen berührte und zudem regelmäßig mit einem Tuch polierte. Jeden Tag die gleichen Bewegungen, wieder und wieder. Dieser junge Mann würde sich mit seiner Gewissenhaftigkeit und Ausdauer gut am Set machen, dachte Mary, während sie ihm dankend zunickte und die freundlich beleuchtete Eingangshalle durchschritt. Ihre Pfennigabsätze lärmten auf dem hellen Marmorboden. Klack, klack, klack, wie eine tickende Uhr, die ihr versprach, dass sie bald das Ziel, die Abgeschiedenheit ihrer Wohnung, erreicht haben würde.

Sie liebte ihr Acht-Zimmer-Appartement an der Ecke West 91st Street, am oberen Ende des Broadways und nur ein paar Blocks vom Central Park entfernt. Die Gegend war angenehm, weniger prätentiös als die Upper East Side, weniger grell und laut als das Theaterviertel weiter unten am Broadway, weniger gefährlich als Downtown. In den frühen Abendstunden herrschte hier nicht mehr viel Verkehr: Ein paar einsame schwarze Automobile mit knatternden Speichen, die Kutschen mit müden Pferden auszuweichen versuchten. Marys Chauffeur hätte sie in ihrer Limousine vom Set binnen Minuten nach Hause bringen können. Sie aber hatte den Fußweg vorgezogen – durch die Seitenstraßen und dann durch den Park. Dabei hatte sie ihren Hut ins Gesicht und den Schal bis zu den Lippen hochgezogen, damit man sie nicht erkannte.

Der holzverkleidete Aufzug mit seinen Messingtableaus und bunten Glasfenstern lag in einem Käfig aus geschwungenen Eisenstreben, die sich ratternd hinter Mary schlossen. Der Page wählte ihr Stockwerk – das oberste. Wie jeden Tag war sie dankbar für sein schlichtes Nicken, begleitet von einem unaufdringlichem »Miss Pickford«. Obwohl sie eine verheiratete Frau war, nannte alle Welt sie bei ihrem Künstlernamen. Der zurückhaltende Liftjunge war eine Wohltat nach den aufgeregt kichernden Mädchen, die täglich vor dem Famous Players Studio in der 26th Street auf sie warteten, mit Fotografien und Stiften wedelten und versuchten, Mary am Rücken und an den Armen zu berühren. So sehr sie diesen jungen Frauen für ihre Bewunderung und Begeisterung dankbar war, so froh war sie auch, dass es derzeit in Mode war, das Haar hochzustecken. Denn ihre vielen Verehrerinnen würden ihr sonst all ihre begehrten Locken, die sie im Film immer wallend und offen trug, in Büscheln ausreißen. Ein einziges Mal, vor ein paar Monaten, als der Dreh erst kurz vor Mitternacht geendet hatte, hatte Mary mit offenen Haaren das Studio verlassen. Sie war abgelenkt gewesen von einem Zeitungsjungen, der frierend um ein paar Nickel gebettelt hatte, als sie plötzlich ein Ziehen am Hinterkopf spürte und das Gleiten einer Schere hörte. Als sie sich umdrehte, sah sie nur noch den Rocksaum einer jungen Frau, die eilig davonlief.

Mary setzte sich auf die mit grünem Samt überzogene Bank unter dem Liftspiegel und ließ ihre Knöchel kreisen. Der Dezember war ungewöhnlich warm, und ihre Füße schwitzten in den Kalbslederschnürstiefeletten.

Mama hatte ihr gemeinsames Zuhause – Appartement 8A mit dem goldenen Löwenkopf als Türklopfer – eingerichtet, als sie vor zwei Jahren endlich gewagt hatten, Geld in eine Immobilie zu investieren. Die schweren Vorhänge, die funkelnden Lüster und die breiten Lehnsessel, in denen man geradezu versank, gaben Mary jedes Mal wieder das Gefühl, in einem französischen Adelssitz zu sein. Auf einem kleinen goldbeschlagenen Tischchen in ihrem Salon standen Gin, Eiswürfel und Zitronenscheiben bereit, sowie ein Glas frisch gepressten Orangensafts, das sie gegen die Müdigkeit leerte. Mama war nicht zu hören. Mary vermutete, dass sie mit ihrem Henry-James-Roman in der Hand auf der Chaiselongue in ihrem Schlafzimmer eingeschlafen war. Sonst wäre sie längst erschienen, um sie nach den Fortschritten beim Dreh auszufragen, wie sie es jeden Tag tat. Charlotte Pickford nahm ihre Rolle als Managerin ihrer Tochter sehr ernst.

Die Kollegen vom Set waren noch in eine Bar am Broadway gegangen, Mary selbst aber hatte es nach einem fast zwölfstündigen Drehtag vorgezogen, sich aus dem engen Damenrock zu befreien, ihre dunkelblonden Locken auszukämmen und den hartnäckigen Kohlestift abzuschminken, mit dem die Visagistin täglich ihre Augen umrahmte, und sich dann für die harte Arbeit mit Stille zu belohnen. Sie mochte ihre Mitstreiter vom Set, doch für Ausgelassenheit und Tratsch fühlte sie sich nach der Arbeit schlichtweg zu müde. Zudem wurde sie das Gefühl nie los, dass sie ihre spärliche, kostbare Freizeit verschwendete, wenn sie sich in irgendwelchen Bars tummelte, um dort dem Geschnatter über Affären und Geldsorgen anderer Leute zu lauschen, statt die Zeit zu nutzen und die Szenen für den nächsten Tag noch einmal vor dem Spiegel zu üben.

Von der Marmorplatte ihres dreiflügeligen Schminktischchens aus starrte Owen sie aus einem silbernen Bilderrahmen heraus mit diesen finsteren Augen an, die Mary einst ihre Vernunft hatten über Bord werfen lassen. Seine geraden Zähne leuchteten förmlich aus dem Foto heraus, und die Schultern steckten stramm in einem Hemd, das wirkte, als sei es auf den Millimeter genau maßgeschneidert worden. All diese Eigenschaften hatten Mary verzaubert. Damals. Heute, sieben Jahre später, war sie froh, dass Owen auf der anderen Seite des Kontinents weilte, in Kalifornien, um eine Nebenrolle in einem Film zu spielen.

»Margaret? Könntest du kurz kommen, bitte?«, rief Mary durch die offene Tür in den Flur.

Ein zierliches, blasses Mädchen mit aschblondem Dutt trippelte herbei und richtete sich hastig die weiße Schütze, die in der Eile verrutscht war.

Mary wünschte sich, das Mädchen würde weniger Ehrfurcht zeigen. Es hatte lange gedauert, bis sie sich überhaupt daran gewöhnt hatte, Personal zu haben. Natürlich wusste sie, dass man von einer Frau mit ihrer gesellschaftlichen Stellung geradezu erwartete, dass sie sich die Hausarbeit abnehmen ließ. Und Mary war in der Tat darauf angewiesen, verbrachte sie doch so viele Stunden am Filmset. Und dennoch wäre sie für ein lockereres Verhältnis zu ihrer Angestellten dankbar. Die Rolle der Grand Dame, die der unterwürfigen Bediensteten Befehle gab, löste in ihr immer wieder Unbehagen aus. Hin und wieder erledigte sie manche Handgriffe selbst, einfach nur, um der beklemmenden Situation auszuweichen.

»Sie haben gerufen, Miss Pickford?«, sagte das Mädchen.

»Mary, Liebes! Du kannst mich ruhig Mary nennen, Margaret.«

Das Mädchen kaute verlegen auf ihren Lippen und presste dann ein schüchternes »Mary, Sie haben gerufen?« hervor. Mary lächelte ihr ermutigend zu.

»Danke, dass du dich heute um den Schminktisch gekümmert hast. Du hast ja sogar die Lippenstiftflecken entfernt!« Sie strich über die Tischplatte und klopfte dann kurz darauf. Das Mädchen war so engagiert. Es verdiente Lob.

»Ich tu’ mein Bestes, Miss … Mary.«

»Das sehe ich.«

Einen Augenblick lang überlegte Mary, ob sie ihre Angestellte tatsächlich zurechtweisen sollte. War es wirklich so wichtig? Aber sie ärgerte sich täglich über den immer gleichen Fehler. Sie musste die Wahrheit sagen. Schließlich war Ehrlichkeit eine Tugend, die sie besonders schätzte.

»Margaret, eine Bitte habe ich allerdings. Du weißt, ich habe dich gebeten, die Dinge immer dorthin zurückzustellen, wo ich sie platziert hatte.«

»Es tut mir schrecklich leid, Miss Pickford, ich …« Margaret beugte sich sofort über das Tischchen und begann hastig, Flakons und Quasten zurechtzurücken.

»Schon gut, Margaret, schon gut! Bitte merke dir einfach: Schminksachen kommen links hin und das Notizbüchlein in die Mitte. Ach, und dieses Bild hier bitte immer hinten rechts hinstellen.«

Sie versuchte, den letzten Satz beiläufig klingen zu lassen.

»Ich dachte bloß, da es das Bild Ihres Ehemanns ist, sollte es gut sichtbar sein.« Margaret kicherte unsicher. »Wenn ich einen so gut aussehenden Mann hätte, ich würde ihn mir über das Bett hängen.«

»Eines Tages wirst du sehen, Margaret, dass du eine solche Platzwahl sehr schnell bereuen würdest.«

Mary seufzte leise, bevor sie ein Fläschchen Franzbranntwein öffnete, um damit ihre Füße zu massieren. Sie blickte auf die Uhr. Es war kurz vor Ladenschluss. »So, und nun Margaret, sei ein Engel und lauf bitte noch zum Delikatessenladen an der Ecke. Ich habe schrecklichen Heißhunger auf diese eingelegten Zwiebelchen.«

Wieder allein, überlegte sie kurz, Owens Bild in die schmale Schublade unter dem Spiegel zu legen, schob es dann aber doch nur in die hintere Ecke ihres Schminktisches. Schließlich war das Bild eine Erinnerung daran, dass sie die Hoffnung noch nicht aufgegeben hatte. Ihre Hoffnung darauf, dass Owen vielleicht verändert sein würde, wenn er in ein paar Wochen aus Hollywood zurückkehrte. Ausgeglichener. Gemäßigter. Nüchterner. Zudem war das Foto auch eine Mahnung an ihre katholische Erziehung – und daran, dass ein Eheversprechen für die Ewigkeit galt.

Hastig bürstete sie mit genau vierzig Strichen ihr Haar und band es sich zu einem losen Dutt am Oberkopf zusammen, wobei sich ein, zwei widerspenstige Kringel lösten. Heute hatte sie keine Geduld für ihre Frisur. Ein hartnäckiger Kopfschmerz zog sich vom Nacken über das Kiefergelenk hinauf bis zu ihren Schläfen. Sie brauchte vor dem Abendessen dringend eine Ruhepause.

Mary holte sich den Gin von dem Tischchen im Salon und platzierte ihn auf einen Elfenbeinuntersetzer auf dem Nachtkästchen neben ihrem Buch, einer Kopie von H. G. Wells’ neustem Werk. Als sie den gold-beige-farbenen Überwurf – den sie abscheulich fand, aber ihrer Mutter nicht hatte ausreden können – zurückzog, segelte ein Zettel lautlos zu Boden. Mary ließ ihn liegen. Margaret hatte die Angewohnheit, sämtliche Nachrichten und Rechnungen von der Reinigung für sie zu sammeln. Völlig überflüssig, wie Mary befand. Sie bemerkte ohnehin, wenn ihre Kleidungsstücke wieder an der Stange in ihrem Ankleideraum hingen. Ihre Garderobe war trotz ihres Aufstiegs zu »America’s Sweetheart«, der beliebtesten Schauspielerin des Landes, überschaubar geblieben. Jahrelang, ihre gesamte Kindheit hindurch, war sie mit nur zwei Kleidern, einem Freizeit- und einem Sonntagskleid, ausgekommen. Sie hätte nicht im Leben zu träumen gewagt, dass sie eines Tages die bestverdienende Frau Amerikas sein würde. Noch heute wachte sie manches Mal schlaftrunken auf und konnte es selbst nicht glauben, dass sie hier, bedeckt mit teuerster Seide, in diesem bequemen, riesigen Bett lag, konnte es nicht glauben, dass dieses weitläufige Appartement, gefüllt mit wunderschönen Möbeln und Gemälden, ihr Eigentum war. Natürlich wusste sie, dass sie sich dieses Leben mit verdammt harter Arbeit erkämpft hatte, dennoch kam es ihr gelegentlich vor wie ein Märchen, dass sie in ihrem zarten Alter von vierundzwanzig Jahren bereits zehntausend Dollar pro Woche verdiente. Manchmal schämte sie sich dafür, in diesem Pomp zu leben, während sich ein paar Blöcke weiter große Familien in kleinste Wohnungen drängten, Kinder in geflickten, verwaschenen Klamotten spielten und sich über einen gedämpften Maiskolben mit Salz freuten. Sie hatte sich geschworen, niemals die schwierigen Jahre ihrer eigenen Kindheit zu vergessen, in der sie vom Zusammenhalt ihrer kleinen Familie und der Großzügigkeit ihrer Freunde und Nachbarn gelebt hatte. Nie wollte sie abgehoben und blasiert werden, sich nie von der Realität entfernen. Und dennoch musste sie zugeben, dass sie sich manchmal dabei ertappte, wie sie sich an ihr neues Leben gewöhnte und es nicht mehr missen wollte, ja manches Mal sogar Angst davor hatte, es zu verlieren.

Blickte Mary aber in ihren Kleiderschrank, hatte sie stets ein Gefühl von Kontrolle, Maß und Sicherheit: ein paar Abendkleider aus Seide, Taft und Tüll, Baumwoll- und Georgettekleidchen für die wärmeren Tage und ein halbes Dutzend zweiteilige Kostüme aus Woll-Popeline in gedeckten Farben – für die kühleren Tage sowie für die Gespräche mit den Studio-Bossen, die Frauen ohnehin nicht sonderlich ernst nahmen, vor allem dann nicht, wenn sie in Pastellfarben und Blümchen daherkamen. Ja, diese zwei Dutzend Kostüme würde sie sich auch in dem Fall, dass das Publikum sie eines Tages nicht mehr haben wollte, noch leisten können.

Sie legte sich auf das Bett und schob die Kissen zur Seite. Flach konnte sie ihren Nacken am besten entspannen. Mit geschlossenen Augen ließ sie den Tag am Set noch einmal Revue passieren. Sie hatten eine wichtige Szene – einen Streit am Küchentisch – abgedreht. Mary war zufrieden mit ihrer Leistung; es waren ihr sogar echte Tränen gekommen. Aber warum hatte Nathaniel Sack, der Nebendarsteller, an dem sie schon beim Casting gezweifelt hatte, unbedingt vor laufender Kamera niesen müssen? Und dann war eine junge Komparsin auch noch über einen Eimer gestolpert! Mary erinnerte sich noch gut an ihre eigenen ersten Drehtage und wie unsicher sie damals gewesen war. Sie hatte Mitleid mit dem armen Mädchen empfunden, doch gleichzeitig war sie verärgert gewesen, denn damit war die gesamte Aufnahme zerstört. Ein wahres Ärgernis, denn jeder am Set wusste, dass gerade die ersten Aufnahmen die besten und authentischsten waren.

Aber Mary vermutete, dass Adolph Zukor, ihr Boss und Gründer der Famous Players Film Company, dennoch zufrieden sein würde. Er stellte keine allzu hohen Ansprüche an ihre schauspielerischen Leistungen. Ihm ging es lediglich darum, dass so viele Filme wie möglich mit ihr in der Hauptrolle abgedreht wurden, damit das Publikum »Little Mary« weiterhin vergötterte. Aber Mary hatte andere Erwartungen: Sie konnte und wollte nicht mit einer Darbietung zufrieden sein, die nicht perfekt war.

Ihr Blick fiel auf den Zettel, der am Boden lag, und diesmal blieb er daran hängen. Die krakelige Mischung aus Schreibschrift und Blockbuchstaben entsprach nicht den üblichen Benachrichtigungen der Reinigung. Sie stand auf, nahm den Zettel hoch und faltete ihn vollständig auseinander, um in den Buchstaben, deren Abstände mal zu eng, mal zu weit waren, sodass es auch ein Kind geschrieben haben könnte, Douglas Fairbanks’ Handschrift zu erkennen.

Liebe Mary,

danke für deine so aufrichtige Anteilnahme. Ich würde mich freuen, dich zu treffen. Noch heute? 20 Uhr im Central Park? Telefoniere nach mir.

Dein Freund und Kollege, Douglas.

Er wusste, dass sie drinnen auf ihn warteten. Sie saßen in den tiefen Fauteuils, kritzelten in ihre Notizbücher, blätterten in den Zeitungen und rauchten Zigarette um Zigarette – taten kurzum so, als wären sie einfach Gäste des Algonquin Hotels, oder Durstige, die auf einen Tumbler Whiskey vorbeigekommen waren.

Er wusste, dass sie aufspringen würden, sobald der Portier ihm die schwere Eingangstür aufhielt und er sich seinen Weg zum Aufzug bahnte. Am Morgen noch hatte er sie vertrösten können, mit Ausreden, dass man ihn am Set erwarte und er wichtige Sitzungen habe, mit Gesprächspartnern, die man nicht warten lassen könne. Nun aber neigte sich der Tag dem Ende zu. Die Journalisten warteten hungrig auf eine Story.

Er könnte versuchen, sich durch den Barbiersalon im Untergeschoss – vorbei an den Reihen von Männern im Rasierkittel – zu schleichen. Aber die Treppen von dort würden ihn nur wieder in die Lobby des Hotels führen. Oder er könnte es wagen, vom Speisesaal aus in Richtung Aufzug zu schleichen, aber auch hier würden sie ihn binnen kürzester Zeit hinter den Blumenarrangements und japanischen Vasen erspähen. Die Feuertreppe war eine weitere Option. Doch selbst wenn er drei Stufen auf einmal nahm, würden die Wachsamsten unter ihnen ihn entdecken, bevor er seine Suite im zwölften Stock erreicht hätte.

Was nützte es, mit dem Hoteldirektor befreundet zu sein, wenn man in dieser Situation auf sich allein gestellt war? Frank Case saß vermutlich in diesem Moment über die Gästebuchungen gebeugt in seinem Büro – und das lag auf der anderen Seite der Lobby. Auf der anderen Seite der Journalisten.

Douglas betrat den beigefarbenen Teppich, der unter dem markisenähnlichen Vordach ausgerollt war, und nickte dem Portier zu. Er bemühte sich, ruhig zu atmen und unauffällig auszusehen, ganz entgegen seiner Gewohnheit, in Gegenwart von Journalisten breit zu grinsen und einen lustigen Kommentar über das Wetter oder das Schuhwerk seiner Begleitung zu machen.

Dann bahnte er sich seinen Weg vorbei an Tischchen mit klauenförmigen Goldfüßen und Palmenwedeln in hüfthohen Vasen, während die Journalisten ihn mit ihren Fragen belagerten: Wie geht es Ihnen, Mr. Fairbanks? Wie sehr trifft Sie der plötzliche Verlust Ihrer Mutter? Stimmt es, dass Sie beim Begräbnis keine Träne vergossen haben? Hatten Sie ein schwieriges Verhältnis zu ihr? Wie haben Sie es übers Herz gebracht, noch am Tag der Beisetzung auszugehen? Ausgerechnet in eine Komödie am Broadway! Denken Sie, das wäre im Sinne Ihrer Mutter gewesen?

Douglas hörte diese Fragen nicht zum ersten Mal. Irgendwelche entfernten Bekannte riefen im Stundentakt an und horchten seine Frau Beth aus; Kollegen tuschelten unten in der Hotelbar. Ja, er stellte sich selbst täglich diese Fragen – und fand keine Antworten.

Warum fühlte er sich dieser Tage geradezu versteinert?

Vielleicht waren es die Schuldgefühle. In den vergangenen neun Jahren, seit seiner Heirat mit Beth, hatte er sich zunehmend von seiner Mutter entfremdet. Am Anfang hatte er sich noch bemüht, beiden Frauen einen Platz in seinem Leben zu geben und ihre gegenseitige Eifersucht auszubremsen. Er hatte sie gemeinsam ins Theater ausgeführt, Wochenendtrips unternommen und beiden Telegramme geschickt, wenn er auf Reisen war. Es hatte nicht funktioniert. Also hatte er sich innerlich für die Zukunft, für Beth, entschieden. Nur um dann zu merken, dass er ohne die Vergangenheit nicht leben konnte. Im letzten Jahr hatte er sich seiner Mutter wieder zugewandt, hatte sie besucht und sogar versucht – wenn auch etwas halbherzig –, sie zu einem Umzug nach Los Angeles zu überreden. Hätte er sich ein wenig mehr angestrengt, wäre er vielleicht in ihren letzten Minuten bei ihr, bei seiner »Tutu«, gewesen, hätte ihre Hand halten und Danke sagen können. Danke, dass sie ihn aus ihren vier Söhnen zum Liebling auserkoren hatte. Danke, dass sie ihn als Teenager zu jeder Amateuraufführung in ihrer Heimatstadt Denver begleitet hatte. Danke, dass sie ihren Schmuck verkauft hatte, um ihm den Umzug nach New York, in die Theatermetropole, zu ermöglichen.

Stattdessen hatte ihn die Nachricht vom Tod seiner Mutter auf halber Strecke zwischen Hollywood und New York erreicht. Er hatte sich nicht mehr von ihr verabschieden können. Zwei Tage und zwei Nächte lang hatte er sich im Salon seines Erste-Klasse-Waggons eingesperrt. Ohne Tränen.

»Abend, Sam. Bitte retten Sie mich vor dieser Meute«, sagte er zu dem Liftjungen und steckte ihm ein paar Münzen zu, während der Aufzug mit ruckelnden Bewegungen nach oben fuhr.

Auf dem Gang vor seiner Suite flackerte eine Glühbirne. Es dauerte eine Weile, bis er den Schlüssel ins Schloss stecken konnte. Im Salon saß Beth am Mahagonisekretär neben dem lang gezogenen Kastenfenster, das hinaus auf den neuen Times Tower blickte, und erledigte Korrespondenzen.

»Bin gleich bei dir, Dougie«, sagt sie, ohne aufzublicken. Douglas konnte sich nicht erinnern, wann er zuletzt einen Begrüßungskuss bekommen hatte. Und er hasste es, wenn sie ihn Dougie nannte. Aus dem Nebenzimmer vernahm er ein leises »Brumm, brumm«. Sein Sohn, Douglas junior, spielte wohl mit der Eisenbahn, aber im Moment hatte er keine Geduld für ihn. Er musste sich zuerst einen Eistee aus der Zimmerbar holen, das Hemd wechseln und ein paar Hanteln heben, bevor er den Siebenjährigen begrüßen konnte.

Eine halbe Stunde später fuhr sein Sohn ihm mit einer Holzeisenbahn das Hosenbein hinauf, während Beth ihm ein paar Schecks zur Unterschrift auf das Beistelltischchen legte: für eine Wohltätigkeitsveranstaltung im Waldorf-Astoria, für einen maßgeschneiderten Dreiteiler eines europäischen Herrenausstatters, für ein Diamantencollier, das Beth sich selbst gekauft hatte.

»Und die Zeitungen?«, fragte er seine Frau, während er mit seiner Füllfeder signierte. Sie hatten es sich in den neun Jahren ihrer Ehe zur Routine gemacht, zuerst das Geschäftliche zu erledigen. Mittlerweile jedoch war nur noch wenig anderes geblieben. »Etwas dabei?«

Sie reichte ihm ein Bündel Zeitungsausschnitte, die sie mit einer goldenen Krawattenklammer zusammengeheftet hatte.

»Diese Kritik hier hat mir besonders gefallen«, sagte sie und hielt eine Illustrierte hoch. »Hör dir das an: ›Douglas Fairbanks, ein ausgezeichneter Schauspieler des Broadway-Theaters, jetzt zum Film versetzt, ist geradezu eine Wohltat für das Auge.‹«

»Wer sagt das?«

»Die Motion Picture News. Und der Reporter der Moving Picture World ist ebenfalls angetan. Er sagt, du bist ›wie eine Sonne, die am frühen Morgen alle Sterne zum Verblassen bringt‹.«

Er riss ihr den Artikel aus den Händen und zerknüllte ihn.

»Zu dumm nur, dass ich mir von den Worten dieser Honigschmierer allein nichts kaufen kann, was?«

Er hatte den Wechsel vom Broadway zum Film vor anderthalb Jahren freiwillig vorgenommen. Ein mutiger Schritt, den viele seiner Freunde nicht nachvollziehen konnten. Die meisten Darsteller gingen zum Film, weil sie keine Rollen auf der Bühne bekamen oder schnelles Geld brauchten. Er aber glaubte schlichtweg an das neue, spannende Medium, über das sich so viele den Mund zerrissen.

Die Aitken-Brüder von der Produktionsfirma Triangle hatten ihm die Entscheidung erleichtert und einen anständigen Deal angeboten: Mit seinen derzeit 3250 Dollar, die pro Woche auf dem Konto eingingen, konnte seine Familie ein überaus privilegiertes Leben führen. Douglas konnte seiner Frau und seinem Sohn ein prächtiges Dach über dem Kopf bieten. Die vergangenen Monate über hatte er einen geräumigen Bungalow in Hollywood gemietet, und nun nannten sie diese äußerst bequeme Suite direkt im Stadtzentrum New Yorks ihr Zuhause. Er war nicht einmal auf den Spezialpreis seines Freundes Frank Case angewiesen.

Das alles war weit mehr, als sein Schwiegervater seiner Tochter bieten konnte. Zur Hochzeit hatte er ihnen unter knallenden Champagnerkorken eine Wohnung geschenkt – nur um alles wieder rückgängig zu machen, als seine Baumwollaktien dramatisch an Wert verloren.

Douglas wusste, dass er keinen Grund hatte, sich zu beklagen. Andere Leute wie Lehrer, Verkäufer oder Büroangestellte verdienten ein Viertel seines Wochenlohns im ganzen Jahr. Aber er war gerade dabei, sich in die alleroberste Liga zu spielen – das hatten inzwischen sogar die kritischsten Journalisten erkannt. Nach nur achtzehn Monaten beim Film war er fast genauso beliebt wie sein guter Freund Charlie Chaplin. Und der verdiente 10.000 Dollar pro Woche und dazu noch einen stattlichen Bonus von 150.000 Dollar. Ganz zu schweigen von der beliebtesten und reichsten Frau der Branche, seiner Freundin Mary Pickford.

Als Douglas Mary Pickford vor einem Jahr zum ersten Mal begegnet war, hatte er sie nur von der Stirn bis zur Nasenspitze gesehen, denn sie hatte durch die Heckscheibe ihrer schwarzen Limousine geblickt, die am Rande einer Schotterstraße nahe Tarrytown, einem abgelegenen Ort am Hudson River gestanden hatte. Die Landschaft dort wirkte, als hätte man ihr einen Spiegel vorgehalten: Auf der einen Seite Felder, die sich in graugrünen Herbstschattierungen erstreckten, eingegrenzt von hohen Zypressen mit licht gewordenem Blätterkleid, deren Wipfel sanft im Wind wehten. Dahinter fiel das Land ab, eine Andeutung auf einen Fluss, der sich durch die Landschaft schlängelte, in der Ferne Wälder, so weit das Auge reichte. Linker Hand bot sich ein geradezu identisches Bild, nur dass hier mehr Kühe grasten. Wahrlich verwirrend für Ortsunkundige.

Douglas und Beth kannten den Weg zum Anwesen der Broadway-Schauspielerin Elsie Janis gut. Es war die perfekte Strecke, um den neuen gelben, französischen Sportflitzer auszufahren. Plötzlich stand ein Mann mit ausgestreckten Armen mitten auf der Straße. Er sah aus wie eine seltsame Mischung aus Vogelscheuche und Verkehrslotse.

Ein Verwirrter? Ein Lebensmüder?

Douglas stieg in die Eisen. Ohne die Fahrertür zu öffnen, sprang er aus seinem Leon Bollée.

»Alles in Ordnung?«, fragte er und schob die Fahrerbrille über seine Lederkappe. Der gut aussehende, hochgewachsene und etwas schmierig wirkende Kerl kam ihm bekannt vor.

»Sie sind doch Douglas Fairbanks! Der Douglas Fairbanks! Mitten in dieser Einöde? Ich glaub, mich trifft der Schlag«, sagte der Mann mit erkennbar irischem Akzent.

»Na, ich hoffe nicht. Ich bin Schauspieler und kein Mediziner«, sagte Douglas.

»Owen Moore mein Name«, stammelte der Ire aufgeregt. »Hab bei Ihnen am Triangel Set drüben in Hollywood schon die eine oder andere Zigarette geschnorrt.«

»Owen Moore, klar! Tut mir leid, dass ich dich nicht erkannt habe, Sportsfreund.«

Douglas zog ein silbernes Zigarettenetui aus seiner Brusttasche und bot dem Mann eine Chesterfield an, um davon abzulenken, dass er nichts mit dem Namen anfangen konnte.

»Auch unterwegs zum Philipsburg Manor?«, fragte er, um die peinliche Stille zu überbrücken.

»Jap«, antwortete Owen Moore und setzte mit stolz geschwellter Brust nach: »Alles, was Rang und Namen hat, ist heute auf dem Weg zu Elsie Janis’ Fête!«

»Und der Wagen?«, fragte Douglas und wies mit dem Kinn auf die schwarze Lincoln Limousine, die am Straßenrand stand. »Ist er liegen geblieben?«

»Nein, nein, schnurrt wie ein Kätzchen.« Owen schlug auf die Karosserie, offenbar ein wenig zu fest, denn er schüttelte sein Handgelenk vor Schmerz. »Wir machen bloß eine kleine Pause, um die Landschaft zu genießen«, erklärte er.

»Und dein Herumwedeln vorhin?«, fragte Douglas.

»Streckübungen. Gerade jemand wie Douglas Fairbanks muss doch wissen, wie wichtig es ist, dass die Muskeln geschmeidig bleiben.« Owen zuckte lässig mit den Schultern. Es wollte ihm aber nicht gelingen, seine Verlegenheit zu verbergen. Bestimmt wusste der Kerl nicht, in welche Richtung er weiterfahren sollte, dachte Douglas.

»Nun gut, man sieht sich im Manor House! Einfach geradeaus, dann links, und am Weidegitter noch einmal links«, sagte er, um Owen Moore eine unangenehme Situation zu ersparen.

Erst als er den Zigarettenstummel mit der Schuhspitze in den Kies mahlte und sich verabschiedete, erblickte er die großen Frauenaugen hinter dem Rückfenster des schwarzen Wagens. Er nickte und hob die Hand. Seine Finger waren trotz der Lederhandschuhe eisig. Er wollte weiter, schließlich hatte er Beth schon ziemlich lange im offenen Wagen sitzen gelassen. Sie fröstelte schon, selbst unter ihrem Leopardenfell, das Douglas extra für diesen Ausflug beim neuen Kaufhaus John Wanamaker am Broadway erstanden hatte. Also wünschte er Owen Moore und seiner Begleitung eine gute Fahrt, sprang wieder über die Tür ins Auto und brauste davon.

Die Party war bereits in vollem Gange, als Douglas und Beth in Philipsburg Manor ankamen. Im Foyer sammelte sich ein Grüppchen rund um eine Frau mittleren Alters, die mit so viel Schmuck behangen war, dass man sie als Weihnachtsbaum hätte aufstellen können. Mrs. Beerbower, Elsies Mutter, hatte immer schon einen Hang zur Extravaganz gehabt, dachte Douglas, als er sie sah.

»1750 ließen die Philips das Manor House bauen«, erläuterte Mrs. Beerbower ihren Zuhörern gerade. »Sie hatten genug Geld, schließlich waren sie eine wohlhabende Kaufmannsfamilie.« Sie zeigte auf ein Familienporträt und ging dann die Marmortreppe hinauf zur Galerie, die von weiteren Kunstwerken geschmückt war.

Während Beth sogleich in der Menge verschwand, bestellte sich Douglas beim champagnertragenden Kellner ein Glas Wasser und begab sich in den Salon. Es wimmelte vor Menschen in funkelnden Kleidern und teuren Anzügen. Douglas selbst umgab sich lieber mit hemdsärmeligen Typen, doch durch seine Beziehung zu Beth und ihr unermüdliches Engagement in gesellschaftlichen Kreisen hatte er mittlerweile gelernt, sich auch auf Veranstaltungen dieser Art zurechtzufinden. Ja, er hatte sogar gelernt, diese Partys für sich zu nutzen. »Wer beliebt sein will, muss sich mit anderen beliebten Personen umgeben!«, hatte ihm einst ein Mentor von ihm erklärt. Also bewältigte Douglas Situationen wie diese wie einen schwierigen Stunt im Film: Tief ein- und ausatmen, aufrichten, Muskeln anspannen und hinein ins Getümmel.

Und nicht vergessen zu lächeln!

Der weitläufige Saal, geziert mit Kristalllüstern und Deckenstuck, bildete für einen solchen Abend die perfekte Bühne. Und Douglas’ Erzählungen über Harvard und Europa waren ein guter Stoff, um Realität und Fiktion verschwimmen zu lassen. Niemand musste wissen, dass er bloß als Gasthörer an der renommierten Universität in Massachusetts gewesen war, und das auch nur knappe vier Monate lang, sodass sein Name nicht einmal in den Jahrbüchern auftauchte. Und ebenso wenig mussten die Leute wissen, dass er von Europa nur London wirklich gut kannte und den alten Kontinent nicht als lonesome cowboy bereist hatte, sondern zusammen mit seiner Mutter und seiner Tante, was eine äußerst langweilige Erfahrung gewesen war.

»Europa. Tragisch, was dort gerade passiert«, versuchte er, sich am Gespräch einer ernst blickenden Runde zu beteiligen. Man nickte und führte die aktuelle Diskussion über den Konflikt auf der anderen Seite des Atlantiks fort. Es war nicht gerade das Gesprächsthema, das Douglas zusagte. Er sah sich als Abenteurer, Lebemann, Athlet, Cowboy und Hundenarr. Der Politik – und vor allem der internationalen – konnte er nur wenig abgewinnen. So schlimm die Situation in Europa auch war, so sehr langweilte er sich doch in dieser ernsten Herrenrunde, die kein anderes Thema zu kennen schien.

Douglas nickte den Herren zu und ging, an seinem Wasserglas nippend, weiter. Manch einer würde sich auf einer solchen Veranstaltung mit Alkohol in Partylaune versetzen, er aber hatte bereits vor Jahren einen Pakt mit sich selbst geschlossen: Kein Tropfen Alkohol durfte durch seinen Körper fließen. Diese Entscheidung hatte er mit zwölf Jahren getroffen, kurz nachdem sein Vater die Familie verlassen hatte. Der hatte ihn eines Tages nach der Schule abgepasst, in eine Bar mitgenommen und mit Bourbon abgefüllt, um ihn auf seine Seite zu ziehen. Am nächsten Morgen hatte Douglas sich entsetzlich gefühlt. Nicht nur sein Kater, sondern auch die Schuldgefühle seiner Mutter gegenüber waren so groß gewesen, dass er gleich mit ihr zur Women’s Christian Temperance Union gegangen war, um dort ein Abstinenzgelöbnis zu unterzeichnen. Eine Unterschrift, die fürs Leben sein sollte.

Douglas brauchte keinen Alkohol. Er brauchte andere Stimuli: Bewegung. Übermut. Waghalsigkeit. Und so schlug er einen Spaziergang in der Abenddämmerung vor. Gastgeberin Elsie machte daraus eine Bärensuche – im Wald war angeblich ein Braunbär gesichtet worden –, weil es aufregender klang und ihrer Party Qualität verleihen würde. Doch die Begeisterung ob einer gefährlichen Bestie in den Wäldern hielt sich in Grenzen.

Zunächst versammelte sich nur ein Trio im Hof vor dem Herrenhaus: Elsie, die sich für das Unterfangen in ein Outfit aus wadenlangem Faltenrock, hochgeschlossener Bluse und Wollpullunder geworfen hatte, Douglas und Owen. Letzterer hielt einen Flachmann in der Hand, aus dem er immer wieder einen Schluck nahm. Er erklärte den anderen beiden nuschelnd, dass seine Frau noch zu ihnen stoßen würde. Elsie nützte die Wartezeit, um ihren Spazierstock zu polieren, während Douglas auf einen moosbedeckten Mühlenstein vor dem Haus sprang. Er ließ den Blick über den frisch angelegten englischen Garten und die dahinter liegenden neuen Tennisplätze schweifen und versuchte, auf dem rutschigen Grün auf einem Bein zu stehen. Das lenkte ihn ein wenig von seiner Nervosität ab. Mary Pickford würde sich gleich zu ihnen gesellen. Mary Pickford! Star der Nation. Die beste – und schönste – Filmschauspielerin, die er je gesehen hatte.

Hätte er schon am Nachmittag, auf dem Hinweg nach Philipsburg Manor gewusst, dass Moore mit Mary Pickford verheiratet war – er wäre niemals so hastig davongefahren, sondern sofort in die Limousine geklettert, um sich vorzustellen. Das hatte er auf der Party zwar nachgeholt, aber Miss Pickford hatte sich reserviert gezeigt und war gleich in die Bibliothek des Hauses verschwunden.

Seine eigene Ehefrau hatte Douglas nicht mehr gesehen, seit er ihre Mäntel an der Garderobe abgegeben hatte. Es lief meistens so auf Partys: Beth schüttelte Hände, tanzte mit Gouverneuren und Bürgermeistern und knüpfte Kontakte, während er sich davonstahl, auf der Suche nach Abenteuern. Er kletterte lieber auf Dächer herum oder sprang nackt in eiskalte Brunnen. Am Ende des Abends fanden sie aber immer wieder zusammen, und sie massierte ihm mütterlich den verstauchten Knöchel, nachdem sie die aufgebrachten Gastgeber besänftigt hatte.

Heute war eine Ausnahme: Beth gesellte sich zu den Wanderern, gefolgt von Mary Pickford.

»Das ewige Kind«, hörte er seine Frau entschuldigend sagen, als er seine Hände wie Hörner an den Kopf legte und auf den zweiten Mühlenstein sprang. »Ich bin Beth Fairbanks, Ehefrau und Aufpasserin dieses kleinen Jungen da oben. Freut mich.«

»Mary Pickford. Auch in Jungenbegleitung.« Mary deutete zu ihrem Mann, der offenbar gerade einen Partytrick übte – das Whiskyglas zwischen den Zähnen zu halten und zu leeren.

Douglas betrachtete die beiden mufftragenden Frauen. Sie erinnerten ihn an zwei Gouvernanten am Rande eines Spielplatzes. Beth war einen guten Kopf größer als Miss Pickford, apfelbäckig und samthäutig, mit einem breitkrempigen Hut und einer Perlenkette, die ihr Gesicht rahmten. Sie war noch immer die wunderschöne Frau, die er vor Jahren kennengelernt hatte, dachte er. Die Dame, die ihn mit ihren Manieren, ihren Reise- und Privatschulerfahrungen in eine Welt gelockt hatte, die ihm bislang fremd gewesen war. Manchmal dachte er, dass Beth aussah, als sei sie gerade einem Gemälde im Metropolitan Museum entsprungen. Sie passte in eine hübsche Umgebung wie diese – allerdings nur bei Sonnenschein, nicht in diesem Novemberwetter.

Mary Pickford konnte er sich in Matsch und Schlamm besser vorstellen. Er hatte ihre Filme gesehen. Alle. Manche sogar mehrmals, um zu studieren, wie sie Gefühle inszenierte – wie sie aus Angst auf ihre Lippen biss, oder vor Freude in Pfützen sprang. Er kannte Mary als Landstreicherin in Lumpen, als wildes, verwahrlostes Mädchen im Wald und als armes, vernachlässigtes Waisenmädchen.

Aber so wie diese junge Frau heute in Pelzcape, Seidenbluse und Stöckelstiefeln vor ihm stand, hatte sie wenig mit dem furchtlosen Mädchen von der Leinwand gemeinsam.

»Hmpf«, stöhnte er. »Ihr Frauen seid für unsere Wanderung ja in etwa so brauchbar wie eine Pfeife ohne Tabak.«

»Mr. Fairbanks! Unterschätzen Sie uns nicht, bloß weil wir keine Hosen tragen. Zwei Stoffbeine allein machen noch keinen Abenteurer«, sagte Mary und richtete sich auf, so hoch, wie sie es mit ihren etwa eins fünfzig konnte.

»Mit einem flachen Paar Budapester kommt man aber mit Sicherheit weiter als mit Ihren Puppenschuhen«, sagte Douglas. »Wir werden ja sehen, wer weint, wenn er im Schlamm stecken bleibt.«

»Douglas! Wie kannst du nur so unhöflich zu einer Dame wie Miss Pickford sein!«, rief Beth erzürnt.

»Schon in Ordnung, Mrs. Fairbanks«, sagte Mary Pickford. »Ich arbeite seit zehn Jahren in der Schauspielbranche. Ich kenne diese Sorte Mann.« Sie winkte gelangweilt ab. »Und zu Ihnen, Mr. Fairbanks: Sie werden überrascht sein, zu welch athletischen Leistungen diese zarten Fesseln imstande sind.«

Sie strich ihre weißen Seidenstrümpfe entlang und zog dabei den Rocksaum etwas nach oben, was Owen eifersüchtig aufblicken ließ.

»Na dann los, meine Lieben, auf zur Bärensuche!«, kommandierte Elsie.

Die kleine Gruppe setzte sich in Bewegung, über Gartenmauern – Elsie und Douglas bestanden darauf –, durch Laubberge, vertrocknete Brombeersträucher und anderes Gestrüpp. Owen schwitzte und fluchte; Beth versuchte, in Schlangenlinien den Kuhfladen auszuweichen, während sich Mary ganz offensichtlich bemühte so zu tun, als mache ihr der Dreck nichts aus und als bewege sie sich ganz natürlich.

Plötzlich ließ ein dumpfes Geräusch die Gruppe abrupt anhalten. Owen Moore lag bäuchlings auf dem Boden.

»Verfluchte Wurzel«, stöhnte er.

Während Mary und Beth erfolglos versuchten, Owens weißen Mantel zu retten, klopfte Douglas ihm kumpelhaft auf die Schulter.

»Ich werde mich für dich bei diesem Mistkerl rächen«, erklärte er und begann mit dem Baumstamm zu rangeln, aber nicht einmal Elsie nahm wirklich Notiz von ihm.

Als die ersten Regentropfen vom Himmel fielen, beschlossen Beth und Owen zurückzukehren. Owen wollte an die Bar, um sich zu trösten, und Beth zurück zu Menschen, die lieber über polierte Marmorböden glitten, anstatt im Schlamm zu waten.

»Und ihr beide?«, fragte Douglas und sah von Elsie zu Mary Pickford. »Sind eure hübschen kleinen Zehen schon abgefroren?« Seine Stichelei hatte Erfolg. Umzukehren kam für die beiden Damen gar nicht in Frage. Also zogen die drei weiter und führten dabei die Gespräche, die man eben führt, wenn zwei Personen nur aufeinandertreffen, weil sie mit der dritten Person befreundet sind.

»Woher kennen Sie Elsie?«

»Werden Sie ihr nächstes Stück am Broadway besuchen?«

»Woran arbeiten Sie denn gerade?«

Dabei wollte Douglas zu gern wissen, was Mary Pickford von seinem ersten Film hielt, der seit wenigen Tagen im Kino war. Ob sie ihn schon gesehen hatte? The Lamb lief in allen großen Häusern am Broadway – im Knickerbocker, im Rialto und im Strand. Douglas konnte es manchmal selbst kaum fassen. Ihre Meinung wäre ihm wichtig, viel wichtiger als das Lob der aufgeblasenen Kritiker, deren Urteil nicht selten von ihrer Tagesverfassung abhing. Ein paar lobende Worte von Miss Pickford würden die Unsicherheit, die er in seinem neuen Metier empfand – aber niemals zugeben würde –, sicherlich mildern. Aber er konnte nicht fragen. Es würde verzweifelt wirken, und das wollte er auf keinen Fall.

Während sie weitergingen, wanderte Douglas’ Blick unweigerlich zu ihren schlanken Fesseln in den weißen Strümpfen. Ihr Körper wog sich hin und her, und er konnte nicht anders, als an die perfekt geformten Hüften unter ihrem Cape zu denken.

Ein tosender Bach zwang sie schließlich stehen zu bleiben. Das bräunliche Wasser schwappte aus dem Bachbett, und die Planke, die bislang als Brücke gedient hatte, war vom Wasser weggetragen worden und ragte nun aus der Mitte des Stroms hervor. Hier war endlich Douglas’ Chance, seine Männlich- und Furchtlosigkeit zu beweisen. Bevor die Frauen noch überlegen konnten, wie sie Halt finden würden, war er schon auf der anderen Seite des Ufers.

Elsie tänzelte mit großen Schritten von Stein zu Stein. Mary allerdings klammerte sich hilfesuchend an einen kleinen Baum, weniger aus Angst, wie er vermutete, als vielmehr aus Sorge um ihr Schuhwerk. Die Kitzlederstiefel waren inzwischen dunkelbraun.

»Brauchen Sie Hilfe, Miss Pickford?« Bis er den Satz ausgesprochen hatte, stand Douglas schon wadentief im Wasser, streckte die Arme aus und hob sie hoch. Eine der berühmtesten Frauen des Landes über einen Bach zu tragen war schließlich eine perfekte Gelegenheit, um eine ritterliche Figur zu machen.

»Mr. Fairbanks, genug der Heldentaten!«, kreischte Mary und zappelte in seinen Armen. »Die jungen Mädchen vom Set können Sie vielleicht damit beeindrucken. Aber ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn sie mich den Rest des Weges mit meinen eigenen zwei Füßen bestreiten ließen.«

Sie strampelte so heftig, dass er Mühe hatte, sie festzuhalten, doch er ließ sich nicht anmerken, dass er einen Augenblick lang befürchtete, sie könnten beide im Wasser landen.

Douglas dachte oft an diesen grauen Novembersonntag 1915 zurück, an dem sie als Mr. Fairbanks und Miss Pickford zu ihrem Spaziergang aufgebrochen waren und als Douglas und Mary wiederkehrten. Zwei Kollegen, die dabei waren, eine Freundschaft zu knüpfen. Während Elsie sich nach ihrer Rückkehr wieder ihren Gästen widmete, unterhielten Douglas und Mary sich über das Schauspielhandwerk und Kameraeinstellungen – Gespräche, die sie auch nach der Party in Philipsburg Manor fortführten. Bei jedem seiner Aufenthalte in New York suchte Douglas Mary auf: Er lud sie zum Tee und ins Theater ein, und sogar zu dem einen oder anderen Spaziergang, der allerdings nie wieder mit so falschem Schuhwerk angetreten wurde. Nur einmal, bei einem sommerlichen Bootsausflug mit Beth und Elsie nahe New Rochelle, als erst der Picknickkorb über Bord ging und dann gleich das ganze Boot kenterte, ging es fast so abenteuerlich zu wie bei ihrer ersten Begegnung.

Douglas wusste, dass er in Mary eine Gleichgesinnte gefunden hatte. Eine Frau mit Ambitionen, Arbeitseifer, Biss und Stolz. Eine Frau, die über Abenteuerlust und Humor verfügte, zwei Eigenschaften, die bloß hatten wachgekitzelt werden müssen. Zudem schätzte er es, dass sie eine selten enge Beziehung zu ihrer Mutter pflegte. Keine andere Frau konnte ihn in seiner Trauer so gut verstehen wie sie. Er musste sie treffen – wollte mit ihr ein paar Runden durch den Central Park drehen und versuchen, seinem Schmerz eine Stimme zu geben.

Douglas zog sich in sein Schlafgemach zurück. In seinem Nachttischchen bewahrte er ein paar Blätter Papier mit seinem persönlichen, goldenen Briefkopf auf, für die wenigen Briefe, die seine Frau nicht schreiben konnte.

»Liebe Mary, danke für deine so aufrichtige Anteilnahme …«, begann er.

Mary liebte das Autofahren. Wenig stimmte sie glücklicher, als mit der flachen Fußsohle das Gaspedal durchzudrücken und mit ihren weichen Raulederhandschuhen das Lenkrad zu umklammern. Sie konnte sich kein schöneres Auto vorstellen als ihre Tilly, ihren Dodge Touring. Jedes Mal, wenn sie über die glänzende Karosserie strich, erinnerte sie sich daran, wie sie an einem Regentag mit ihrer Cousine, die aus Toronto zu Besuch gekommen war, an der Fifth Avenue gestanden hatte und von einem vorbeirauschenden Cadillac nass gespritzt worden war. »Eines Tages«, hatte sie zu ihrer Verwandten gesagt, »eines Tages werde auch ich mir den Traum eines Automobils erfüllen können.«

Inzwischen, acht Jahre später, besaß Mary zwei Fahrzeuge: eine Lincoln Limousine, die von ihrem Chauffeur gelenkt wurde, und Tilly, die sie für ihre Spazierfahrten nutzte. Wie sehr das Autofahren sie entspannte! Das Schalten von einem Gang in den nächsten empfand sie als mühelos, obwohl viele um sie herum der Meinung waren, dass das Bewegen eines Schaltknüppels eine zu anstrengende Tätigkeit für zierliche Frauenhände sei. An den Sonntagen, ihren einzigen freien Tagen in der Woche, zog es sie stets hinaus aus der Stadt – die Küste hinauf nach New Haven oder rüber nach Long Island. Mal eine Spazierfahrt im Nieselregen, mal ein in Orange getauchtes Gleiten in den Sonnenuntergang. Jedes Mal eine Genugtuung.

Für kurze Strecken im Stadtverkehr zog sie gewöhnlich ihren Chauffeur vor. Heute Abend aber saß sie unentschlossen vor der Silberglocke, die direkt unten bei ihrem Fahrer klingeln würde. Sie wollte Douglas im Privaten sehen, ohne einen Dritten im Auto, der zwar versuchte, nicht in den Rückspiegel zu blicken, sich aber nicht unsichtbar machen konnte. Zugleich aber wollte sie auch nicht selbst am Steuer sitzen, damit sie nicht auf entgegenkommende Kutschen und vorüberhuschende Eichhörnchen achten musste, sondern sich einzig ihrem bekümmerten Freund widmen konnte.

Nach kurzem Zögern klingelte sie.

Zwei Monate – ein Herbstende und einen Winteranfang – hatte sie ihren Freund nicht mehr gesehen. Die Vertrautheit aber war sofort zurück, als Douglas am Columbus Circus, dem südlichen Eingang des Central Park, schwungvoll die Wagentür öffnete und in die Lincoln Limousine stieg, bevor der Chauffeur überhaupt hinter dem Lenkrad hervorklettern und seine Aufgabe erledigen konnte.

Sie hatte ihn vermisst. Seine Stimme, die eine Spur zu hoch war für seine muskulöse Erscheinung. Die Geheimratsecken, die jedes Mal ein wenig größer zu werden schienen. Die fast schwarzen Augen. Es waren diese Augen, die ihr im vergangenen Jahr so oft das Gefühl gegeben hatten, dass sie alles erreichen konnte. Viel mehr, als sie sich selbst zutraute.

»Wenn du vor der Kamera stehst, Mary, wirkt es weniger gekünstelt als bei allen anderen Schauspielern. Du drückst die Emotionen aus, wie man sie wirklich empfindet«, hatte Douglas bei einem ihrer ersten Treffen gesagt. Und Mary hatte seine Worte im Laufe des vergangenen Jahres nicht vergessen. Ebenso wenig wie dieses Gefühl, durch und durch von einem Menschen verstanden zu werden. Zu lange war es her, dass ihr jemand gesagt hatte, dass sie ihre Arbeit gut machte. Die Journalisten versteiften sich auf ihr Aussehen, und wenn sie über den Inhalt ihrer Filme berichteten, dann höchstens über eine besonders amüsante oder herzzerreißende Szene. Unsere süße kleine Mary. Dass sie versuchte, auf der Bühne eine gewisse Natürlichkeit zu transportieren und eine neue Art des Schauspielens probierte – darauf achtete kaum jemand. Sie wollte sich nicht theatralisch an die Brust greifen, wenn sie ergriffen war; wollte nicht mit dem Fuß aufstampfen, wenn sie wütend war; wollte nicht den Zeigefinger an die Schläfen legen, wenn sie nachdachte. Echte Menschen liebten, dachten und ärgerten sich schließlich auch anders.

Selbst Adolph »Papa« Zukor waren diese Bemühungen egal. Ihr Chef hatte zwar mit Leidenschaft und Knochenarbeit ein Filmunternehmen aufgebaut, aber er war Geschäftsmann und kein Künstler – ein zielstrebiger, ehrgeiziger Immigrant aus Österreich-Ungarn, der sich in Amerika ein goldenes Leben aufzubauen versuchte. Er war hauptsächlich daran interessiert, dass die M-A-R-Y-Leuchtbuchstaben auf den Theatermarkisen möglichst hell strahlten und sich die Karten am Box Office schnell verkauften.

Mama allerdings kannte Marys Ansprüche an die Kunst. Sie lobte ihre Arbeit, aber auf Lob folgten immer Kritik und Forderungen. Charlotte Pickford gab ihrer Tochter nie das Gefühl, mit ihr zufrieden zu sein – als hätte sie stets eine bessere Version von ihr vor Augen, die es zu verwirklichen galt.

Und auf Owen brauchte Mary schon gar nicht zu zählen. Mehr als einmal hatte er durchklingen lassen, dass er der Meinung war, ihre Filme seien nur deshalb ein Erfolg, weil das Publikum auf dunkelblonde Löckchen stand. Manchmal glaubte sie selbst, dass er recht hatte, und das machte sie einsam und unsicher. Was nützten ihr Talent und Bemühungen, wenn sie letzten Endes auf die Gunst des Publikums angewiesen war? Konnten die Zuschauer ihre inneren Werte sehen? Wussten sie, welche Ansprüche Mary an sich selbst und an die Kunst des Films stellte? Erkannte überhaupt jemand ihr wahres Wesen? Und was, wenn die Kinobesucher sich eines Tages in ein neues Mädchen auf der Leinwand verliebten? Konnte ihre Beliebtheit überhaupt von Dauer sein?

Bei all diesen Zweifeln waren Douglas’ Worte, sein Verständnis und seine Ernsthaftigkeit, mit der er über Marys Arbeit sprach, Balsam für ihre Ohren und ihre Seele und vertrieben die Einsamkeit für eine Weile.

Im Halbdunkel des Automobils erkannte sie, wie braungebrannt Douglas von der kalifornischen Wintersonne war. Seine kleine Narbe auf der Stirn stach hell hervor – ein Relikt seiner frühen Kindertage. Er hatte ihr erzählt, welche Bedeutung die Narbe für ihn hatte. Sie stellte einen Wendepunkt in seinem Leben dar: Ein bislang freudloses, stilles Kind fällt vom Scheunendach. Plötzlich im Mittelpunkt aller, steht es mit einem schallenden Lachen auf und klopft sich den Schmutz von der Hose. Der Sturz war Douglas’ erste Begegnung mit dem Rampenlicht.

Die Narbe hob sich leicht, als Douglas sie anlächelte. Doch sein Lächeln schien verändert. Es war nicht der warme, lebensbejahende Gesichtszug, der sie immer wieder in seinen Bann zog. Douglas’ Lächeln war so einzigartig, dass sie ihm vor einigen Monaten sogar eine ihrer »Daily Talks«-Kolumnen gewidmet hatte. Wie sehr dieses Lächeln motivieren konnte! Wie sehr es die Laune besserte! Kein Wunder, dass die Leute seine Filme liebten.

Heute jedoch wirkte sein Lächeln gequält.

Mary sprach ihm ihr Beileid aus, vermied es aber, ihn zu fragen, ob sie etwas für ihn tun könne. Sie selbst hatte ihren Vater im Alter von fünf Jahren verloren, und auch wenn sie sich kaum noch an seinen Tod erinnerte, hatte sie noch heute den durchdringenden Schrei in den Ohren, den Mama von sich gegeben hatte, als sie die Nachricht gehört hatte. Danach waren Nachbarn, Bekannte und Verwandte gekommen, alle mit derselben Frage: Können wir etwas tun? Sie brachten Essen, Kleidung, sogar ein wenig Geld. Aber niemand konnte wirklich etwas tun, denn niemand konnte ihren Vater zurückbringen.

Das Gespräch blieb zunächst oberflächlich. Wie lief die Arbeit? Wie war die Zugfahrt von Hollywood nach New York? Und wie ging es Beth und dem Jungen?

Dann schwiegen sie.

Das Automobil rumpelte die baumgesäumte Mall entlang. Ein letzter Schneematsch glitzerte im Licht der flackernden Parklaternen. Einsam breitete der Wasserengel des Bethesda-Brunnen seine Flügel aus. Ein paar Meter weiter erkannte Mary die dunklen Fenster des Boathouse. Penibel geordnet lagen die Ruderboote am Ufer.

Irgendwann begann Douglas zu sprechen und riss Mary damit aus ihren Gedanken. »Tutu, also meine Mutter, hatte ein erfülltes Leben. Natürlich gab es schwere Verluste. Aber sie war doch immer wieder sehr glücklich, glaube ich«, sagte er in die Dunkelheit. Er blickte starr nach vorne, geradezu so, als versuche er sich selbst diese Tatsache zu bestätigen. »Weißt du, sie war noch sehr jung und bildhübsch, als sie sich in einen der wohlhabendsten Plantagenbesitzer von New Orleans verliebte, in den guten, alten Mr. Fairbanks.«

Mary kannte die Lebensgeschichte seiner Mutter, jedenfalls in groben Zügen, aber sie spürte, dass es Douglas ein Bedürfnis war, ihr von Ella zu erzählen.

»Er war ihre große Liebe. Stell dir vor, er hat sie eines Morgens auf dem Markt an einem Blumenstand gesehen und gewusst, dass er diese Frau heiraten wollte. Über Wochen hat er sie mit Rosen und Pralinen umworben. Jeden Tag hat der Postbote einzelne Röschen mit kleinen Liebesbekundungen von John in den Postkasten gesteckt. Die meisten davon hat sie aufgehoben.«

»Ich glaube, sie hat mir einmal eines dieser Briefchen gezeigt«, erinnerte sich Mary. »Wie romantisch! Sie muss sich wie eine Prinzessin gefühlt haben.«

»Ja, er hat sie auf Händen getragen, jeden einzelnen Tag, den sie zusammen hatten.«

»Sie hat ihn ihr Leben lang vermisst, nicht wahr?«, fragte Mary.

Douglas nickte.

»Tuberkulose, diese bestialische Krankheit. Ich habe mich oft gefragt, warum ausgerechnet er so früh sterben musste. Und wie ihr Leben sonst verlaufen wäre.« Douglas seufzte tief.

»Es muss furchtbar für sie gewesen sein …«, sagte Mary und zögerte. Sie wünschte, sie könnte Douglas mehr Trost spenden, konnte aber nicht die richtigen Worte finden. »… den Mann, den man liebt, nach nur wenigen Jahren wieder zu verlieren.«

»Tutu hat es nie ganz verkraftet. Aber wenigstens hatte sie noch John, meinen ältesten Bruder. Ohne ihn hätte sie sich bestimmt einfach ihrer Trauer hingegeben. Er war damals noch keine fünf Jahre alt, aber er hat ihr viel Kraft gegeben. Und die hat sie auch dringend gebraucht. Schließlich hatte sie die Liebe ihres Lebens verloren, und dann saß sie plötzlich alleine da mit einem kleinen Kind und einem Berg Schulden.«

»Warum hat sie damals eigentlich nicht die Plantagen geerbt?«, fragte Mary vorsichtig.

Douglas schüttelte den Kopf, und Mary sah, wie sich Falten auf seine Stirn legten. »John Fairbanks’ Geschäftspartner hat ihn damals über den Tisch gezogen. Er hat ihn zwielichtige Verträge unterschreiben lassen, die ihn um seine Ansprüche gebracht haben. Und am Ende stand John Fairbanks mit leeren Händen da. Dieser Gauner hat es nämlich auch noch geschafft, das Haus von Ella und John zu verpfänden.«

Einen kurzen Augenblick lang musste Mary an ihre eigenen Verträge und das viele Kleingedruckte denken. Man musste stets auf der Hut sein, mahnte sie sich, verdrängte den Gedanken jedoch sofort wieder. Es ging hier nicht um sie, auch nicht um Geschäftliches. Es ging ausschließlich um ihren Freund, der Hilfe brauchte.

»Und dann hat Ella deinen Vater kennengelernt, oder?«, ermutigte sie Douglas weiterzusprechen. Ella Fairbanks hatte ihr ganz am Anfang ihres Kennenlernens von ihren Ehemännern erzählt, aber es war zu lange her, als dass sie sich an alles erinnern konnte – zumal sie das eine oder andere Glas Sherry dabei getrunken hatten.

»Nein. Dazwischen gab es noch diesen Mr. Wilcox. Er war richtiggehend in sie verschossen und hat ihr geholfen, die Schulden abzutragen. Ich glaube, er meinte es anfangs tatsächlich gut mit ihr. Aber er hatte ein massives Alkoholproblem. Sie hat ihn gerade noch rechtzeitig verlassen, bevor er sie grün und blau prügeln konnte. Den Sohn aus dieser Ehe, unseren Halbbruder Norris, hat sie damals von Verwandten adoptieren lassen. Es wurde ihr einfach alles zu viel.«

»Die Ärmste! Ein Leben in ständiger Angst und Sorge muss furchtbar sein. Und dann auch noch der Druck, ein Kind zurückzulassen, um sich selbst zu schützen!« Mary erschauderte. Sie spürte einen durchdringenden Stich in der Magengegend. Mehr als einmal hatte sie vor Owen Angst gehabt, wenn er zu viel getrunken hatte. »Ich bewundere deine Mutter, wie stark sie war. Nicht jede Frau hätte den Mut, aus einer solchen Beziehung auszubrechen«, sagte sie nach kurzem Schweigen und hoffte, damit die richtigen Worte gefunden zu haben. Aber halfen Douglas ihre Worte überhaupt? Oder machten sie den Schmerz nur noch schlimmer, wenn sie Ella derart lobte? Kurz überlegte sie, ihm die Schulter zu streicheln, doch sie hatte Angst, eine Grenze zu überschreiten.

»Und dann kam mein Vater. Oder eher: mein Erzeuger, Mr. Ulman«, fuhr Douglas fort. »Dieser Kerl hat es nicht verdient, Vater genannt zu werden. Er hat ihr das Blaue vom Himmel runter gelogen«, zischte er. Sein Atem war weiß in der Abendkälte.

»Er hat sie nicht geliebt?«

»Auf seine Art und Weise wahrscheinlich schon. Am Anfang zumindest. Sonst hätte er nicht seine erste Frau verlassen, um meine Mutter zu heiraten und mit ihr eine Familie zu gründen. Nur leider hat er Tutu nicht gesagt, dass er nicht einmal geschieden war. Hätte sie das gewusst, hätte sie ihm nie ihr Ja-Wort gegeben.«

»Deswegen wollte er mit ihr nach Colorado?«

»Ich denke schon. In Denver kannte ihn schließlich niemand, und so konnte auch niemand wissen, dass er in New York noch eine andere Familie hatte.«

Douglas schwieg einen Moment.

»Dort wurden dann mein Bruder und ich geboren, innerhalb von nur vierzehn Monaten.«

Mary nickte lächelnd. Sie kannte die Bilder der zwei pausbäckigen Buben in weißen Hemden und Bundfaltenhosen. Die beiden sahen fast aus wie Zwillinge. Robert, der Ältere, und Douglas, der Jüngste der insgesamt vier Jungs.

»Nur leider hatte er kein Interesse daran, Vater zu sein«, fuhr Douglas fort. »Sobald es ihm zu anstrengend wurde, hat er einfach seine Sachen gepackt und ist verschwunden.«

»Wie alt warst du damals?«, fragte Mary.

»Fünf. Ein Alter, in dem man solche Dinge sehr wohl wahrnimmt und sich auch daran erinnert.«

Und wie man sich an dieses Alter erinnern konnte, dachte Mary. Sie spürte einen Stich in der Brust, als sie an den Todestag ihres Vaters dachte, kurz nach ihrem fünften Geburtstag.

»Das tut mir leid, Douglas.«

»Lange her«, sagte er und tupfte sich kurz die Stirn ab. »Ich bin froh, dass Tutu unsere Namen geändert hat. Heute trage ich wenigstens den Nachnamen ihrer großen Liebe. Und nicht den eines Betrügers.«

»Ach, Douglas!« Sie wollte ihn zu gerne in den Arm nehmen und an sich drücken, aber er hatte sich vornübergekauert, als suchte er in seinem eigenen Körper Schutz. »Vielleicht kannst du dich damit trösten, dass deine Mutter wenigstens für kurze Zeit echte Liebe erfahren hat«, flüsterte sie.

Er nickte, und Mary bemerkte, dass er zu ihr herübersah. Einen Augenblick lang hob er seine Hand, als wollte er zu ihr hinüberlangen, ließ sie dann aber fallen und sprach wieder zu seinen Knien. »Danach hat sie sich dann ganz uns, ihren Kindern, gewidmet.«

»Deshalb eure enge Beziehung?«

Er nickte.

»Sie hat alles für uns getan, hat uns zum Ministrieren und auf die Militärschule geschickt. Sie wollte, dass aus uns gute Männer mit seriösen Berufen wurden. Doch ich bin ausgebrochen und beim Theater gelandet.«

»Sie war so ungemein stolz auf dich. Du hast sie sehr glücklich gemacht, das hat sie immer wieder gesagt.« Mary dachte an die vielen gerahmten Bilder von Douglas, die in Ellas Appartement gehangen hatten.

»Weißt du, sie wollte anfangs partout nicht, dass ich auf die Bühne gehe. Sie dachte, es sei morallos und frivol«, fuhr Douglas fort. »Aber dann hat Pfarrer O’Ryan sie doch überzeugt.«

»Ein Pfarrer?«

»Ja. Pfarrer O’Ryan war so etwas wie mein erster Mentor.« Douglas’ Stimme klang jetzt ein wenig unbeschwerter, und Mary glaubte, im Halbdunkel des Wagens ein Schmunzeln auf seinem Gesicht zu sehen. »Er wusste genau, wie man fürsorgliche Mütter umstimmen konnte.«

»Erzähl!«

»Er hat meiner Mutter einen Besuch abgestattet und versucht, sie davon zu überzeugen, dass die Missionsarbeit in Afrika das Beste für mich sei.«

Mary runzelte die Stirn.

»Die Missionsarbeit?«

Douglas nickte lächelnd. »Und dabei hat er nicht an Details gespart. Er hat ihr all die Gefahren geschildert, von Gefangenschaft gesprochen, Folter und so weiter.«

»Und Ella war so besorgt um dich, dass sie dich sofort zum Theater gehen ließ?«

»Genau! Ich höre noch ihre zitternde Stimme in meinen Ohren. ›Das Bühnendasein, das wäre doch noch einmal eine Überlegung wert, findest du nicht, Douglas?‹«

Bei diesem letzten Satz mussten sie beide lachen. Ella Fairbanks war wirklich eine besondere Frau gewesen. Mary erinnerte sich noch genau an ihre erste Begegnung. Sie hatte Douglas damals erst wenige Wochen gekannt, als er eine Einladung zum Tee bei seiner Mutter ausgesprochen hatte. Zu diesem Anlass hatte er ein Büfett vom stadtbekannten Catering-Service Sherry’s bestellt. Wohin man im Appartement auch blickte, überall hatten Silbertabletts gestanden, auf denen sich Häppchen türmten: gefüllte Eier, Truthahnsandwiches, Vol-au-vents mit Hirschragout und Erdbeertörtchen. Es war genug für eine kleine Hochzeitsgesellschaft.

Erst sehr viel später hatte Douglas ihr gestanden, dass ihr Besuch bei seiner Mutter eine Art Versöhnungsgeschenk gewesen war: Mary war die erklärte Lieblingsschauspielerin von Ella Fairbanks, und Douglas hatte gehofft, auf diese Weise ein wenig wiedergutmachen zu können, dass er Beth über Jahre hinweg über seine Mutter gestellt hatte. Danach hatte Mary bei ihren Besuchen jedes Mal eine gewisse Verlegenheit empfunden. Doch das Unbehagen war bald wieder gewichen. Mrs. Fairbanks Senior war eine herzliche Frau – es war eindeutig, von wem Douglas sein Charisma hatte. Und so hatte Mary bei ihren zahlreichen weiteren Besuchen über Stunden hinweg mit Ella Sammelalben bestaunt, in denen die Mutter jeden Schnipsel über ihren Sohn eingeklebt hatte, und manches Mal waren ganze Nachmittage mit Bridge-Partien verstrichen, bei denen Mary und Douglas beide schummelten, damit Ella Fairbanks gewinnen konnte. Mary spürte einen schmerzhaften Stich in der Brust, als sie an diese liebgewonnene Bekanntschaft dachte – und daran, dass sie Ella Fairbanks nie wieder in ihrem Appartement besuchen würde.

Sie unterdrückte die Tränen. Stille senkte sich über das Innere der Limousine, während draußen die Räder auf dem Schotter knirschten. Splitt prallte an den Speichen ab. Mary bohrte ihre Fingernägel in die Handinnenflächen, um nicht zu weinen. Sie musste sich zusammenreißen. Sie musste ihrem Freund eine starke Schulter sein. Es war nicht zu übersehen, dass auch er mit den Tränen kämpfte. Er presste die Lippen aufeinander, um das Zittern seines Kinns zu unterdrücken, und sein Gesicht glich einer Fassade, die Stück für Stück zusammenfiel. Douglas krümmte sich, und seine Schultern bebten, als ihm ein unterdrückter Schluchzer entfuhr. Mary fühlte sich hilflos, dabei zuzusehen, wie ihr Freund von seiner Trauer überwältigt wurde. Sie zog ihren Lederhandschuh aus und legte, ohne lange zu überlegen, sanft ihre Hand auf seinen Rücken. Wieder und wieder strich sie über seinen Wollmantel und machte rhythmische Sch-Laute. Die halfen auch ihr, sich ein wenig zu beruhigen.

Eine Weile saßen sie so, bis Douglas wieder gleichmäßig und tief atmete. »Sie hat es gewusst«, sagte er schließlich und richtete sich auf. Sein Blick war starr geradeaus gerichtet. Die sonst streng nach hinten gekämmten Haare hingen ihm in die Stirn. »Sie hat mir gesagt, ich solle meinen Gefühlen folgen.«

»Was hat sie gewusst, Douglas?«, fragte Mary sanft.

Douglas knetete seine Hände. Dann hörten seine Finger auf, sich zu bewegen, und er wandte sich zu ihr. Obwohl es fast dunkel war, entging es Mary nicht, dass er ihr tief in die Augen blickte. Er streckte seinen Arm aus und strich ihr eine Locke hinter das Ohr.

»Tutu wusste, was ich für dich empfinde, Mary«, flüsterte er.

Einen Augenblick lang glaubte sie, dass er ihre Freundschaft ansprach. In den letzten Monaten hatten sie ein ganz besonderes, enges Verhältnis zueinander entwickelt. Selten hatte Mary mit einem Menschen so gelacht, selten waren ihr die Gespräche so leichtgefallen.

Da legte Douglas seine Hand an ihren Nacken und zog sie vorsichtig zu sich.

»Ich kann nicht aufhören, an dich zu denken«, murmelte er und vergrub seinen Kopf in ihrer Halsbeuge. Sie spürte, wie seine Lippen ihre Haut berührten. Für den Bruchteil einer Sekunde wollte sie zurückweichen. Ihr Kopf befahl es, aber ihr Herz wollte das Gegenteil. Sie hatte den Gedanken zwar stets verdrängt, aber sie hatte sich im vergangenen Jahr mehr als einmal vorgestellt, wie es sein könnte, Douglas zu küssen.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: