Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

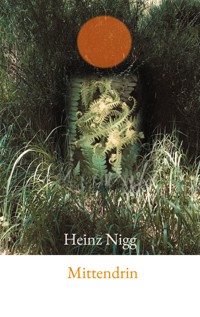

Tauchen Sie ein in das Tagebuch des Ethnologen Heinz Nigg und begleiten Sie ihn auf seiner Reise durch die Zeit nach der Pandemie. In "Mittendrin" ermutigt Nigg seine Leser*innen, ihre Umgebung aus neuen Blickwinkeln zu betrachten. Seine Worte sind eine inspirierende Aufforderung, eigene Überzeugungen zu hinterfragen und aktiv an einer positiven Zukunft mitzuwirken. Heinz Nigg ist ein Experte auf dem Gebiet der visuellen Anthropologie und der Oral History. Weitere Informationen zum Autor finden Sie auf seiner Wikipedia-Seite.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 133

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem Tagebuch nehme ich Sie mit auf eine Reise durch meine Erlebnisse und Beobachtungen nach der Pandemie. Ich erzähle von Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen, die mein Interesse geweckt haben, und von inspirierenden Menschen aus meinem Umfeld, deren Ideen, Arbeiten, Projekte und andere Aktivitäten ich sehr schätze. Während der Pandemie fühlte ich mich oft von meinen Kontakten abgeschnitten. Jetzt bin ich froh, wieder am sozialen Leben teilnehmen zu können!

Die Reaktionen meines Freundes- und Bekanntenkreises auf meine Tagebuchnotizen, die ich in meinem Newsletter und auf Facebook veröffentliche, sind unterschiedlich.

Einige zeigen Anerkennung und Interesse, während andere sich fragen, warum sie sich für die privaten Ereignisse im Leben eines Ethnologen und Kulturschaffenden interessieren sollten – vor allem in einer Zeit, in der wir ohnehin von Nachrichten überflutet werden.

Die Frage, ob meine alltäglichen Beobachtungen einen tieferen Sinn haben, bleibt offen. Ich sehe meine Arbeit als eine Art ethnografische Selbsterkundung. Das Schreiben von persönlichen Geschichten, Tagebucheinträgen und Reflexionen hilft mir, mich selbst und die Kultur der Szenen und Communities, denen ich angehöre, besser zu verstehen.

Ich drücke meine Welt aus, hinterfrage sie. Manche Tage sind angefüllt mit interessanten Begegnungen und besonderen Situationen, andere vergehen träge. Die Vielzahl der aktuellen Krisen lähmt und belastet mich. Bob Dylan drückt diese Stimmung in seinem Song ‚Things have changed’ treffend aus: Unsere Welt ist von Widersprüchen durchzogen und auf den Kopf gestellt. Politische Spannungen im Westen, Kriege, soziale Ungerechtigkeit, Umweltprobleme und wirtschaftliche Unsicherheit sind nur einige der Spannungsfelder, mit denen wir als Medienkonsument*innen täglich konfrontiert werden.

Trotz dieser Herausforderungen spüre ich manchmal Hoffnung, wenn ich in anregende Gespräche verwickelt bin oder die Natur erkunde: Ein besseres und glücklicheres Leben sollte für alle Menschen auf unserem Planeten möglich sein!

Mein Tagebuch ‚Mittendrin’ ist die Fortsetzung eines früheren Werkes, das ich 1996 geschrieben habe. Ein Jahr später brachte ich es mit der Lucky Artist Company als Lesung mit Bild und Ton unter dem Titel ‚Day by Day’ im Theater an der Winkelwiese in Zürich auf die Bühne. Ich wünsche mir, dass ‚Mittendrin’ auch als multimediale Inszenierung ein Publikum findet. Die vorliegenden Aufzeichnungen und Beobachtungen eines Ethnologen würden dadurch erst richtig lebendig und greifbar!

Mit besten Grüßen

Heinz Nigg

Inhaltsverzeichnis

März 22

April 22

Mai 22

Juni 22

Juli 22

August 2022

September 22

Oktober 22

November 22

Januar 23

Februar 23

März 23

April 23

Mai 2023

Juni 23

Epilog

März 22

Der Preisträger

Ueli Mäder wird in Stuttgart mit dem Erich-Fromm-Preis ausgezeichnet. Er erhält den Preis für sein gesellschaftspolitisches Engagement. Ich kenne ihn aus meiner Arbeit. In meinem Sammelband über die Achtundsechziger gibt es ein Porträt von ihm.

Aus seiner Dankesrede sind mir folgende Punkte besonders in Erinnerung geblieben: Wir sind zufällig auf dieser Welt und können ohne andere nicht überleben. Um die sozialen Realitäten dieser Welt zu verstehen, müssen wir lernend unterwegs sein. Dabei sind wir auch auf die Kritik anderer angewiesen. Zum Thema Reichtum und Wohlstand meinte Ueli Mäder lakonisch: Reichtum konzentriert sich, kann aber auch schnell wieder verschwinden. Und er wies darauf hin, dass Menschen, die viel leisten, oft leer ausgehen.

Ich möchte Ueli Mäder ein paar Worte aus Simone de Beauvoirs Buch ‚In den besten Jahren’ widmen: „Niemand sein – sich unbemerkt durch die Welt schlängeln – in sich und aus sich herausgehen – ohne Parolen leben – mit viel Muße, auch Einsamkeit, um für alles wach zu bleiben – für die kleinsten Nuancen des Himmels und des eigenen Herzens.“

Diese Worte der Schriftstellerin zeigen, wie wichtig es ist, sich selbst treu zu bleiben und sich frei zu entfalten, ohne sich von den Erwartungen anderer beeinflussen zu lassen. „Niemand sein“ bedeutet, sich von gesellschaftlichen Rollen und Normen zu lösen und sich authentisch auszudrücken. Es erfordert Mut, sich „unbemerkt durch die Welt zu schlängeln“ und mit offenen Augen die Schönheiten und Feinheiten des Lebens zu entdecken, ohne sich vom täglichen Medienkonsum vereinnahmen zu lassen. Es bedeutet, eigene Überzeugungen zu entwickeln und zu vertreten.

Simone de Beauvoir weist auch auf die Bedeutung der Muße hin. Es ist wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, um zu entspannen, nachzudenken und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Gleichzeitig betont sie, dass Einsamkeit ein wichtiger Teil der Selbstfindung ist. Durch Momente der Stille und Einsamkeit finden wir zu unseren innersten Gedanken und Gefühlen und vertiefen so unsere Verbindung zur Welt.

Urlaub am Meer

Die Pandemie klingt ab. Die Zahl der Infektionen und Erkrankungen geht zurück. Die Kriegsstimmung in Europa ist bedrückend und belastend. Ich fahre für ein paar Tage ans Meer bei Marseille.

Im Zug von Zürich nach Basel spreche ich mit einem Finanzspezialisten. Er berät Unternehmen, die neben ihrem Kerngeschäft in andere Firmen investieren. Sie kaufen Wertpapiere und Immobilien und sichern die Risiken zusammen mit Experten ab. Einer dieser Experten ist mein Sitznachbar. Eigentlich müsste ich ihn sofort einstellen, um mich gegen die Risiken des Lebens abzusichern!

Beim Umsteigen in Mulhouse helfe ich einer Frau, ihren Koffer zu tragen. Die Weiterfahrt verzögert sich. Im kahlen Bistro des schäbigen Bahnhofsgebäudes trinken wir einen Kaffee und kommen ins Gespräch. Ihre Tochter und ihr Schwiegersohn arbeiten in der Gastronomie. Letzterer hat gerade seinen Job als Koch verloren. Die Frau macht sich Sorgen. Wird ihr Schwiegersohn bald wieder Arbeit finden? Und dann sind da noch die Flüchtlinge aus der Ukraine, die auch Arbeit suchen. Ich hoffe, dass sich die Gewerkschaften dafür einsetzen, dass die Arbeitssuchenden nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Auf der Weiterfahrt nach Süden erfahre ich, dass der Mann der Frau früher als Chauffeur bei der Basler Kehrichtabfuhr gearbeitet hat. Er wurde krank und musste die Stelle wechseln. Zum Glück beschäftigt ihn sein Arbeitgeber nun als Straßenkehrer zum gleichen Lohn. Jetzt ist er mit Wagen, Besen und Schaufel unterwegs und sammelt mit einem Greifer den Abfall ein. Er ist teilbehindert, hört schlecht und hat Schwindelanfälle. Er ist oft unzufrieden und aggressiv. Jetzt macht seine Frau ein paar Tage Urlaub bei einer Bekannten in Lyon. Ein Tapetenwechsel. Sie braucht Ruhe und Abstand von ihrem Mann. In Lyon helfe ich ihr aus dem TGV. Wir wünschen uns alles Gute.

Ankunft am Bahnhof Saint-Charles in Marseille: Ich steige um nach Cassis. An der Bahnsteigkontrolle steht ein Beamter mit einem bissigen Hund. Der Nahverkehrszug ist blitzsauber. Nur wenige Fahrgäste sind an diesem Nachmittag unterwegs. Zwei Jugendliche schleichen an der Fahrkartenkontrolle vorbei und setzen sich zu uns in den Zug. Der Beamte entdeckt die beiden und sie müssen aussteigen. Als er ihnen den Rücken zuwendet, steigen sie hinten wieder ein. Der Beamte bemerkt das und ruft Verstärkung. Die Jugendlichen werden vom Bahnsteig vertrieben. Schmollend trollen sie sich davon und machen die Fuck-you-Geste.

Ankunft in Cassis: Ich betrete die schöne, geräumige Ferienwohnung, die ich über Airbnb gebucht habe. Alles ist blitzblank. Nur das Internet funktioniert nicht. Der Mann der Gastgeberin, der für die Technik zuständig ist, kommt erst spät am Abend nach Hause. Ich habe keine Lust zu warten und ziehe in ein Hotel. Ich schlendere durch die Altstadt. Im Hafen liegen schmucke Segelboote. In den Bistros und Restaurants ist viel los. Der Ort gefällt mir nicht. Am nächsten Tag fahre ich wieder nach Hause. Wieder am Bahnhof Saint-Charles in Marseille. Ich habe Zeit für einen kleinen Stadtbummel. In Frankreich sind Wahlen. Gestern habe ich im Schweizer Radio einen Bericht über die Stimmung in Südfrankreich gehört. Die jungen Leute fühlen sich demoralisiert und enttäuscht von der politischen Elite, die den Kontakt zur Basis verloren hat.

Abreise nach Zürich: Mir gegenüber sitzt eine junge Frau mit einer kleinen Tochter und einem kleinen Sohn. Ich bin überrascht, wie gelassen die Mutter mit ihren Kindern umgeht. Sie kümmert sich liebevoll um das Baby und auch der Junge bekommt Aufmerksamkeit. Sie sprechen Deutsch. Wir kommen ins Gespräch. Sie sind aus Berlin und machen hier Urlaub, ihr Mann sitzt weiter hinten im Zug. Marseille gefällt ihnen gut. Sie haben eine Airbnb-Wohnung gegenüber der Oper. Jetzt fahren sie nach Aix-en-Provence, um sich auch das anzuschauen. Eine unternehmungslustige Familie.

Es ist schön, wieder zu Hause zu sein.

Fotorätsel

Eine Retrospektive von Ruedi Bechtler im Kunsthaus Lengnau – ein reichhaltiges Sehvergnügen. Zuerst nehme ich an einer literarischen Führung mit einer Vorleserin teil. Anschließend Apéro und Mittagessen im Freundeskreis von Ruedi. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und habe seine Entwicklung als Künstler mitverfolgt. Ich besitze ein schönes großes Bild mit zwei Fotografien: oben das Innere einer mächtigen Kirche und unten ein zusammengeklapptes Velo am Straßenrand. Das Bild hat einen faszinierenden Reiz des Außergewöhnlichen. Im Katalog zur Ausstellung findet sich ein Text über Bechtlers Spiel mit Doppelfotografien: Sie werden auf den Kopf gestellt, gedreht und erzeugen optische Täuschungen. Dabei spielt vor allem der Flip-Flop-Effekt eine zentrale Rolle, bei dem eine dreidimensionale Wahrnehmung in den entgegengesetzten Raum kippt oder ein auf dem Kopf stehendes Bild als richtig wahrgenommen wird. Als Betrachter werde ich herausgefordert, neue Perspektiven einzunehmen. Ich habe von Ruedi viel über Konzeptfotografie gelernt und liebe das Spiel mit den Doppelbildern in meinen eigenen Arbeiten.

Auf dem Rückweg mache ich Halt am Bahnhof Aarburg, wo mein Freund Peter wohnt. Wir sitzen auf der Bahnhofstreppe in der Sonne und trinken Kaffee.

Im Zug nach Zürich sitzt ein junger Mann neben mir und schaut auf sein Smartphone. Wir kommen ins Gespräch:

Ich schaue Serien.

Ich interessiere mich für Situationskomik.

Lesen Sie Zeitung?

Seit drei Jahren nicht mehr, seit ich Kinder habe.

Und Fernsehen?

Ich nicht, aber meine Frau. Kinder und Arbeit füllen mein Leben aus.

Und der Krieg?

Ich lasse mich nicht erschrecken. Ich glaube nicht an eine Weltkatastrophe.

April 22

Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg

Mit meiner Familie und Verwandten feierte ich den 96. Geburtstag meiner Mutter. Sie lebt in ihrer eigenen Wohnung, kauft ein, kocht und kümmert sich um den Haushalt. Vor ihrem Wohnzimmer liegt ein kleiner Garten, den sie liebevoll pflegt. Im Alter von 85 Jahren hat sie ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben, in der sie auch von der Angst vor dem Krieg erzählt und wie die elfköpfige Bauernfamilie aus Maienfeld, nahe der Grenze zu Österreich, ihre Flucht plante.

Nach dem Geburtstagsessen las ich den Gästen einige Passagen vor:

Angst: „Mein Vater musste einrücken. Das war schrecklich für mich. Ich hatte Angst, ihn zu verlieren und allein zu Hause zu sein. Die Straßenlampen wurden ausgeschaltet. Nur der Mond, wenn er da war, leuchtete uns den Heimweg. Es war eine schwere Zeit für meine Mutter, besonders mit den noch sehr kleinen Kindern. Wie hat sie das nur geschafft? Meine beiden Brüder Christian und Albin arbeiteten wie Erwachsene. Mein Vater war oben auf dem Berg Guscha an der Grenze. Wenn er an einer bestimmten Stelle war, konnte er genau sehen, wo wir arbeiteten, aber er konnte uns nicht helfen. “

Moorsoldaten: „Lange Zeit wussten wir nicht, was in Deutschland vor sich ging. Eines Tages brachte mein Vater das Buch ‚Die Moorsoldaten’ mit nach Hause. Es handelte von den Schrecken in einem deutschen Konzentrationslager. Er wollte nicht, dass ich es lese, aber ich habe es trotzdem gelesen und war entsetzt, dass so etwas passieren konnte. Wir sprachen darüber. Mein Vater sagte, das Buch müsse sofort aus dem Haus, wenn es ernst werden sollte. Die Schweiz hatte gerade General Guisan gewählt und alles wurde militärisch organisiert, die Grenze wurde besetzt. Wie verrückt wurden Festungen gebaut. Die Gegend um Maienfeld wurde komplett eingemauert, weil es ein mögliches Einfallstor gewesen wäre.“

Abschied: „Hitler plante, Frankreich zu erreichen und die Maginot-Linie durch die Schweiz zu umgehen. Wir waren in höchster Alarmbereitschaft. Um fünf Uhr morgens läuteten die Kirchenglocken Sturm. Alle Männer mussten sofort zur Grenze. Mein Vater machte sich bereit. Ich sah zum ersten Mal, wie sich meine Eltern zum Abschied küssten. Wir waren auf alles gefasst. Hier in Maienfeld, so nahe an der Grenze, wäre das Chaos ausgebrochen.“

Evakuierungspläne: „Das war der erste große Schrecken. Jetzt trauten wir dem Herrn Hitler und seinen Kumpanen überhaupt nicht mehr. Im nächsten Ernstfall sollte ganz Maienfeld evakuiert werden. Meine Familie sollte auf den Heinzenberg im Domleschg flüchten. Wir hatten die Adresse und wussten, bei wem wir Unterschlupf finden konnten. Für jedes Kind hatten wir einen kleinen Rucksack mit Geschirr und Besteck gepackt. Thomas, unser Jüngster, hatte seinen Teddy dabei. Jeder hatte seine Aufgabe. Meine beiden Brüder Christian und Albin sollten unser Pferd im nahen Sargans abgeben. Das Vieh musste ins Oberland getrieben werden. Ich wäre mit meinen älteren Geschwistern und meine Mutter mit den Kleinen auf der Landstraße Richtung Landquart gegangen. Wie sich später herausstellte, wäre das genau das Falsche gewesen. Meine Nana auf dem Bücheli, ihrem Haus, sagte: ‚Ich bleibe hier.’ Das kann doch nicht wahr sein! Soll ich ohne meine geliebte Nana auf die Flucht gehen?“

Tag der Entscheidung: „Dann kam der berüchtigte 8. Mai 1940. Unser Briefträger ging schon Tage vorher im Dorf herum und verkündete, wer schon in die Sicherheit der Bündner Berge gezogen war. Es waren alles ‚bessere’ Frauen mit ihren Familien. Wir bereiteten alles vor, holten die alten Truhen hervor und verstauten unsere Kostbarkeiten darin. Aber wohin mit den Truhen? Wir stellten sie in eine Ecke des Zimmers und deckten sie zu. Mama schickte unserem Vater ein Päckchen mit einem Paar Schuhe. Ich weiß noch, wie Mama seinen Ehering an die Schnürsenkel band. Sie wusste nicht, ob sie ihren Mann je wiedersehen würde. Ich musste noch in die Stadt und sah, wie meine Klassenkameradin Fida ihren Leiterwagen am Brunnen putzte. Ich fragte sie, warum. Sie antwortete, dass sie am nächsten Tag mit einem sauberen Wagen die Landstraße hinauf nach Landquart fahren würde.“

Die Rolle der Schweiz: „Ich schlief bei Mama im Bett meines Vaters, damit wir nachts sofort aufstehen konnten, wenn die Sirene ertönte. Die Kleinen wecken, anziehen und los. Als ich an einem schönen Frühlingstag aufwachte, schauten Mama und ich uns ungläubig an: Wir sind noch hier! Was war passiert? Dank Verhandlungen und Zugeständnissen an den Feind wurde die Schweiz in dieser Nacht nicht überfallen. Der Gotthard war ein starkes Bollwerk. Die Deutschen wären nicht durchgekommen. Nicht auszudenken, was im Mittelland passiert wäre. Die Nazis hielten die Schweiz für wertvoll: Hier konnten sie ihre Beute verstecken, hier wurden Vermögen deponiert, hier wurde das Gold aus dem Zahngold der Nazi-Opfer eingeschmolzen. In der Schweiz wurde Munition hergestellt und in den Norden exportiert. Da fällt mir ein Zitat von Bismarck ein: ‚Wenn wir die Schweiz nicht hätten, müssten wir eine erfinden.’ Es wurde auch gemunkelt, dass im unteren Rheintal Menschen in Güterzügen transportiert wurden, ob es sich um Truppen oder Gefangene handelte, blieb ein Geheimnis.“

Heute verfolgt meine Mutter die Nachrichten in der Tageszeitung, im Radio und im Fernsehen. Sie nimmt den Krieg in der Ukraine wahr und ist sich auch der Bedrohung für ganz Europa bewusst. Sie ist eine mutige Frau. Sie hat die Einsamkeit während der Pandemie gut überstanden. Ich besuche sie einmal in der Woche, kümmere mich um ihre Finanzen und zusammen mit meinen Geschwistern sorgen wir dafür, dass die alte Dame trotz ihres nachlassenden Gedächtnisses sicher durch den Alltag kommt. Wir machen immer noch Ausflüge mit dem Zug in die Bündner Herrschaft. Neulich hat sie ihr jüngster Bruder mit seiner Frau zum Mittagessen nach Landquart eingeladen. Unterwegs im Zug merke ich, wie langsam meine Mutter geworden ist. Das Gehen fällt ihr schwer. Ich frage: „Hast du Schmerzen?“ Sie antwortet: „Nein, ich bin nur müde in den Beinen.“ Wir genießen den Blick auf den wunderschönen Walensee. Als wir uns Maienfeld nähern, kommt meine Mutter ins Schwärmen: „Wie schön liegt mein Maienfeld dort – sanft am Hang und mit steil aufragenden Bergen!“

Selbsttherapie

Ich schaue mir gerade auf ARTE die französische Dramaserie ‚In Therapie’ an, die den Wochenablauf in der Praxis eines Psychoanalytikers zeigt. Verschiedene Klienten kommen zu ihm, darunter eine Anwältin, ein Junge mit seinen Eltern, eine Architekturstudentin und ein Unternehmer. Immer wieder kreisen ihre Fragen um dieselben Themen: Wer bin ich? Was will ich? Was fehlt mir im Umgang mit meinen Lieben und in der Partnerschaft? Diese Fragen beschäftigen