4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

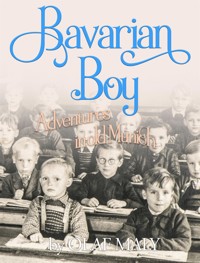

Der Krieg ist endlich vorbei, das Leben kann wieder losgehen. Vier Freunde erkunden Mittersendling, einen alten Stadtteil von München. Sie besetzen leere Villen und suchen dort nach verlorenen Schätzen. Sie schaffen es, ohne zu bezahlen, ins Freibad zu kommen, und schleichen sich heimlich ins Kino. Tagsüber spielen sie Fußball und träumen von großen Karrieren. Obwohl sie nichts mit Mädchen am Hut haben, wollen sie dennoch ausprobieren, wie das so ist mit dem ersten Kuss. Angeblich schmeckt er wie spanischer Wein, wie der Franz aus verlässlicher Quelle weiß.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Mittersendling

Geschichten aus München

Ich möchte mich an dieser Stelle bei zwei Personen bedanken, ohne deren Hilfe dieses Buch nicht zustande gekommen wäre. Da wäre allererst meine langjährige Partnerin Marita Stepe, die es stets auf sich nimmt, die erste Fassung meiner Bücher zu lesen, und mit konstruktiver Kritik auf die Handlung Einfluss nimmt. Und dann noch bei meiner Lektorin Alice Scharrer, die mit Engelsgeduld meine Fehler ausmerzt. Beide sind langjährige Mitstreiter im ständigen Bestreben immer besser zu werden, neue Höhen zu erschließen. Auch dafür sei ihnen gedankt.BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenUnsere Siedlung

Es war wieder einmal Sommer. Einer der Sommer, die gerade klanglos vom Frühling her auf diesen übergegangen waren. Die Blätter an den Bäumen, die eben noch so zart grünten, nahmen eine dunklere Farbe an, ohne dass man es so richtig wahrnahm. Die bunten Blüten fielen ab und streuten sich wie ein Teppich auf alles, was unter ihnen lag. Man musste Abschied nehmen von den kühlen Abenden, an denen man das Fenster auflassen konnte, und die Tage akzeptieren, an denen es auf einmal so heiß war, dass man sich den Winter herbei sehnte. Nun ja, nicht unbedingt den Winter, aber wenigstens einen kühlen Wind von Norden. In diesem Jahr gab es kein Tief, keine Kälteeinbrüche mal so zwischendurch. Es gab keine Gabi aus der Biskaya, der man für eine Erfrischung danken konnte. Höchstens eine Gabi, die einem eine frische Maß mit kühlem Bier auf den Tisch stellte, in dem die Perlen so langsam und bedächtig aufstiegen wie die warme Luft in den blauen bayerischen Himmel.

Alle schwitzten erbärmlich und hofften auf Besserung. Ein deutliches Zeichen der unerträglichen Wärme war, wenn es hitzefrei gab. Dann wurden die Schulen und öffentlichen Einrichtungen geschlossen und man empfahl, viel zu trinken und sich so wenig wie möglich zu bewegen. Wer die Temperatur dafür festlegte, war jedem ein Rätsel. Es musste jedoch, konnte man annehmen, die bayerische Staatsregierung gewesen sein, die in ihrer unerschöpflichen Weisheit ihre tägliche Routine in diesem Fall auf die leidenden Mitbürger übertragen wollte – eben das zu tun, was sie selbst immer taten: viel trinken und sich möglichst nicht bewegen.

„Bub, mach des Fenster zu, weil da immer die blöden Viecher reinkommen!“, rief meine Mutter, die noch auf der Couch gesessen war und eine meiner Hosen in ihren Händen hatte, die wieder einmal eingerissen war.

„Wenn’st net besser aufpasst, kann ich die bald net mehr flicken. Und kaufen können wir auch keine in nächster Zeit. Der Onkel Karl hat versprochen, dass er dir was schickt, aber des wird dauern. Weißt eh, wie er immer alles verspricht und dann wart ma ewig.“

Ich saß auf dem Boden und hatte meiner Mutter geduldig zugehört. Onkel Karl lebte in Nürnberg und war der einzige Bruder meiner Mutter. Das heißt, eigentlich nicht ein richtiger Bruder, nur so ein halber, wie sie immer sagte.

„Weißt, Bub, wenn man denselben Vater hat und nicht dieselbe Mutter, dann is des ein halber Bruder. Und wir ham dieselbe Mutter, aber nicht denselben Vater.“

Meiner Mutter war es nicht ganz recht, dass ich danach gefragt hatte, aber eigentlich war mir das auch egal mit dem Onkel Karl. Ob halber oder ganzer Onkel, Hauptsache Onkel! Er war der einzige männliche Verwandte, den wir hatten, also mussten wir uns damit zufrieden geben, dass er eben nur ein halber Onkel war. Einmal hatte ich ihn darauf angesprochen und ihm versichert, dass es mir eigentlich total wurscht sei, das mit dem halben Onkel, so lange ich überhaupt einen hätte. Er meinte dann, weil da keine anderen Neffen oder Nichten wären, er sich auch nicht teilen müsse, er also ganz mir gehören würde. Und das wär schon gut. Also wär er eigentlich schon ein ganzer Onkel.

Dann gab es noch die Tante Rosi, die ganze Schwester meiner Mutter, die noch auf dem Hof wohnte, von dem meine Mutter stammte. Der Nachteil an Tanten war, dass sie einen immer abküssen mussten und auch fortwährend sagten, was für ein lieber Bub man sei. Man wollte geachtet oder gefürchtet sein, aber doch kein lieber Bub sein! Außerdem zog sie oft ein Taschentuch aus ihrer Schürze, spukte kräftig hinein und versuchte, mir das Gesicht damit zu säubern. All das machte mein Halbonkel eben nicht. Und deswegen mochte ich ihn.

„Ich weiß eh, wie der Onkel immer redt, Mutter. Am Weihnachten, da hat er mir versprochen, dass er mir an neuen Ball schenkt, aber nix war’s!“

„Aber er hat dir doch an Ball g’schenkt. Was red’st denn?“

„Die Gummikugel, des war doch kein Ball nicht, da ham mich doch alle ausg’lacht, wie ich da am Platz ankommen bin. Grad lustig ham’s des g’funden, mit so einer Kugel zum spielen. Bunt war der, dass man hat alle Farben sehn können, die’s gibt auf derer Welt. Des is doch was für die Mädel, aber doch nix für einen zukünftigen Sechzger.“

„Sechzger?“

„Ja, weißt des eh, der Schorsch und der Franz und ich, wir wollen amal zu de Sechzger. Nur der Toni, der Depp, der will unbedingt zu dene Bayern. Erst, hamma uns denkt, fangen wir beim FC Wacker an und dann, wenn die uns entdecken, dann geht’s rüber nach Giesing. Musst mich halt dann immer dahin fahr’n, wenn ich noch net alt genug bin für an Führerschein.“

Die Sechzger sind der TSV 1860 München, ein Fußballverein in Giesing mit langer Tradition. Es gab dann noch den FC Bayern München, aber den mochten wir nicht. Da kamen viele auch gar nicht aus München, das war bei der Vereinsgründung schon so. Und das waren eh nur die Protzigen, die dort hingingen. Von denen hatten wir nichts gehalten. Außer eben der Toni, der Vierte in unserer Gruppe. Sein Vater hatte ihn einmal zu einem Spiel mitgenommen und seitdem war er nicht mehr umzustimmen.

Meine Mutter lachte herzlich, blickte von ihrer Arbeit auf und sah mich an. Dass sie kaum Worte herausbringen konnte, so lachte sie.

„Bub, jetz spinnst ja total. Ich werd dich nirgendswo hinfahr’n, des brauch ich auch nicht. Aber in dem Alter, da kannst scho noch deine Träum ham.“

„Wirst des sehn, Mama. Dann wirst nimmer lachen, wenn’st mich im Stadium siehst und all die Leut schreien, weil ich wieder a Tor g’schossen hab.“

„Aha, und ich hab denkt, du stehst im Tor und musst des verhindern, ich mein, dass jemand ein Tor schießt. Ich versteh ja nix vom Fußball, aber war des net so, dass der Torwart keine Tore schießt, sondern die halten muss?“

„Mama, des war gestern!“

Das Unverständnis meiner Mutter in Sachen Fußball war legendär. In meiner gesamten Kindheit hatte sie wirklich nichts Entscheidendes dazu gelernt. Nur, muss man sagen, hatte sie leider recht mit den Sechzgern und meiner Karriere. Als ich beim FC Wacker anfing, der elf Mannschaften in meiner Altersklasse hatten, standen die Zeichen schon von Anfang an nicht sehr gut. Man musste sich nach oben spielen, von elf nach eins. Und nur diejenigen, die in der ersten Mannschaft spielten, hatten eine kleine Chance weiterzukommen. Ich schaffte es bis zur achten. Meine Mutter musste mich also nirgendwo hinfahren und mein Traum von einer bedeutenden Fußballkarriere wurde nie Wirklichkeit. Was ich natürlich damals noch nicht wusste. Woher allerdings sie das zu dem Zeitpunkt schon ahnte, ist auch eines der Geheimnisse, die Mütter mit sich herumtragen und die sie nie preisgeben.

„Der Schorsch hat g’meint, weil ich so viele Bälle hab durchlassen gestern, dass ich besser im Sturm aufg’hoben bin. Weil ich doch jetzt auch weiß, wie des mit dem Torwarten so is, weißt. Dann hat er g’meint, wenn man des weiß, was der Torwart so im Tor macht, dann weiß man auch, wie man den austrickst. Ich mein, der des Tor schießen will. Verstehst, Mama? Dann hat er g’meint, ich wär der zweite Uwe Seeler. Mindestens. Da is der sich ganz sicher, hat er g’meint.“

Sie hatte sich wieder meiner Hose gewidmet, die eben deswegen, weil ich das letzte Mal Torwart sein musste, einer Reparatur bedurfte. Sie bewegte den Kopf hin und her, als wollte sie sagen, dass sie das nicht ganz glauben könne, aber wenn ich das sagen würde, sollte es schon stimmen.

„Sechzger. Mei Bub, dann müss ma mit dem Onkel reden, dass er dir a paar Fußballschuh besorgt. Ohne die kannst ja nirgends net mitspielen.“

Es sollte noch lange dauern, bis ich wirklich welche in den Händen hielt.

Die Schule war seit zwei Tagen vorbei, also stand uns wieder ein Sommer bevor, der nichts von einem abverlangte, als eben genossen zu werden: Ausschlafen, raus auf den Fußballplatz, ein bisschen in der Gegend rumstreunen und versuchen, die Nachbarviertel zu besuchen (oder wie die von dort es nannten: zu verpesten). Warum sie das so nannten, war uns schleierhaft. Für uns war es immer der größte Spaß in den Ferien. Wir selber waren in Mittersendling. Dann gab es noch ein Obersendling und ein Untersendling. Die jeweiligen Unter- und Oberviertel dachten, sie seien die Besseren, und wir, die in der Mitte, seien die Schlimmsten. Proletarier nannten die uns, weil wir in den Mietshäusern wohnten. Hinter der großen Mauer. Neben dem Kohlenhof. Obwohl es auch in den anderen Vierteln Mietshäuser gab, schienen wir eine besondere Klasse zu sein. Sie hielten sich eben für die Besseren.

In den anderen Sendlings gab es auch mehr andere Häuser, nicht nur Mietskasernen. Solche, in denen man als Familie alleine lebt, die nur einen Eingang haben und keine Nachbarn, die manchmal so laut sind, dass man nicht schlafen kann. Die Wände waren bei uns dünn wie Papier. Man hörte alles, was man hören wollte und was nicht.

Was es bedeutete, ein Proletarier zu sein, wussten wir am Anfang nicht. Bis wir einmal unsere Lehrerin, die Frau Zwirbel, gefragt haben, was das denn heißen würde.

„Proletarier, meine lieben Kinder“ – sie sagte immer meine lieben Kinder, auch wenn wir nicht ihre Kinder waren – „sind Menschen, die der Arbeiterklasse angehören. Es gibt Leute, die arbeiten, und jene, die im Büro sitzen.“

„Und nicht arbeiten“, ergänzte der Kerber Franz, mein bester Freund, der immer neben mir in der Schulbank gesessen ist, und lachte dabei. „So wie sie, Frau Zwirbel“, worauf nun auch der Rest der Klasse lachen musste.

„Nein, Franz, ich mein, die arbeiten auch, aber halt mit dem Kopf und nicht mit die Händ. Und die, die mit die Händ arbeiten, die sind die Proletarier.“

„Und des is was Schlechts?“, fragte der Friedel Schorsch, der das Ganze eigentlich aufgebracht hatte. Sein Vater war einer, der immer in einem Anzug herumgelaufen ist, also sicher nicht mit den Händen gearbeitet hat. Irgendwas mit Versicherungen, hat der Schorsch erzählt, könnte aber auch Geheimdienst gewesen sein, wie er gemeint hat. Oder Kriminalpolizei. Weil der Vater nie über seine Arbeit geredet hat. Geheimdienst war das Interessanteste, also haben wir ihn dort untergebracht. Und, hat der Schorsch gemeint, das wir Proletarier sind, würde ja dann auf ihn nicht zutreffen.

„Nein, des is nix Schlimm’s. Nur denken halt viele, dass des besser is, wenn ma im Büro sitzt. Nur, ich denk, dass des total wurscht is. Und jetz holen wir die Rechenhefte raus, weil heut gibt’s eine Probe.“

Das war immer so! Kaum, dass man sich irgendwie nett unterhalten hatte, musste die Frau Zwirbel wieder einen Test machen und uns den Tag versauen. Ich glaube, das war ihr Zeichen für uns, dass die Diskussion beendet war, und ein Hinweis darauf, wer das Sagen hatte (und sie vielleicht auch nicht mehr weiter wusste).

Wir zogen also manchmal so gemütlich durch die Straßen und versuchten, jemanden zu finden, der uns den Tag verschönern sollte. Meistens waren das Kinder in teuren Hosen und Hemden, die auf noch teureren Fahrrädern durch die Gegend fuhren. Wenn sie uns sahen, stiegen sie in die Pedale und waren weg. Wir waren nicht unbedingt beliebt und manchmal ließ man uns das auch handgreiflich wissen. Wenn wir in der Minderheit waren, kam es nur darauf an, möglichst schnell zu sein. Im Großen und Ganzen jedoch glich sich das über die Tage und Wochen immer irgendwie aus.

Viele der kleinen Häuser in unserer Gegend standen leer, hatten keine Türen und Fenster mehr. Vielleicht hatten sich andere dort etwas geholt, was ihnen fehlte. In den Häusern, die bewohnt waren, sah man nämlich Fensterrahmen und Türen, die farblich und stilmäßig nicht ganz zusammenpassten. Stand ein Haus leer, gingen wir hinein und fühlten uns wie Millionäre in unserem eigenen Palast. Wenn es einen Sessel oder eine Couch gab, die noch dort standen, setzten wir uns darauf und dachten, wir seien jetzt dort zu Hause. Dann taten wir so, als würden wir die Bedienung rufen, uns etwas Kaltes zu trinken zu bringen. Nur kam niemand. Aber das war auch nicht so wichtig. Wir waren einfach davon begeistert, wie manche Leute wohnten. Wir genossen das Gefühl, dass es auch bei uns so sein könnte, und hingen unseren Träumen nach.

Hier und dort gab es auch einen kleinen Teich hinter dem Haus, der meistens zugewachsen und verwildert war. Dann suchten wir nach irgendetwas Wertvollem, ohne jemals Erfolg zu haben. Wir dachten dabei an vergrabene Schätze, die noch gehoben werden müssten. Oder es gab ein Schwimmbecken, das mit Schutt, Blättern und Müll zugeschüttet war.

„A eigens Schwimmbecken, des wär was“, meinte der Franz. „Dann könnt ma den ganzen Tag da rumschwimmen und bräuchten nicht ins Einsiedel.“

So machten wir unsere Runde und gingen auf Entdeckungsreise, bis uns jemand wieder aus der Gegend verjagte.

Es gab auch einen Buchladen in der Straße hinter der Mauer. Keiner meiner Freunde interessierte sich so recht für Bücher, außer mir. Sie waren meine Flucht in eine Welt, die ich nicht kannte, die aber, dachte ich mir, vielleicht besser ist als die, in der ich lebte. Alles war besser dort: Eine Welt, in der jeder genug Geld hatte, sich zu kaufen, was er brauchte. In der es immer etwas zu essen gab, jeden Tag. In der man nicht fror und in der es keine Läuse gab, die einem die Haut vom Kopf fraßen. So dachte ich mir das. Weil das auch so immer in diesen Büchern stand.

Es roch so wunderbar und fremdartig in diesem Laden. Ich wusste damals nicht, was es war, was mich jedes Mal tief durchatmen ließ, nur um diesen Geruch ganz in mich hineinzusaugen, damit ich ihn mit nach Hause nehmen konnte. Heute weiß ich es: Es waren das Papier, die Druckerschwärze und der Leim. Der seltsame, unverwechselbare Geruch der Bücher. Wenn man die Tür öffnete und die Sonne schien, sah man den feinen Staub aufwirbeln, der aus den Büchern kommt, wenn man sie aufschlägt. Dann hatte ich immer Angst, dass auch die Gedanken mit diesem Staub ins Nichts verfliegen könnten. Die vielen Gedanken, die in diesem Buch standen und die noch gelesen werden mussten.

Vom ersten Tag an faszinierte es mich, dass man mit einfachen Wörtern so viel erzählen kann. So viele Geschichten, dass ein ganzes Leben nicht reicht, auch nur die Oberfläche anzukratzen.

Wenn man in den Laden hinein ging, stand rechts die Theke, an der man bezahlen musste, was man mit nach Hause nahm. Es war eigentlich nur ein kleiner Tisch, der ein bisschen höher war, als normale Tische es sind. Links stand ein breites, weißes Regal, mit all den wunderbaren Erzählungen aus der großen weiten Welt, die ich nicht kannte. Diese fremde Welt, die so weit weg war wie die zahllosen Sterne am Himmel. Und bunt war sie, diese Welt, die dort stand. Alle Farben, die man sich denken konnte, standen in diesem Regal. Geradeaus, genau gegenüber der Tür, war eine dunkle, blaue Couch, auf der man sitzen und lesen konnte. Davor befand sich ein kleines Regal, in dem die Zeitungen des Tages und Illustrierte auslagen.

Frau Bleicher, die Besitzerin des Ladens, war eine schlanke, große und elegante Frau. Man hatte das Gefühl, sie hätte alle Bücher schon gelesen, die dort standen. Und noch viele mehr. Man sah es ihr irgendwie an.

Sie hatte graue Haare, die sie mit einem Knoten am Hinterkopf mit einer schwarzen Samtschleife zusammen gebunden hatte. Immer hatte sie ein graues Kleid, das ihr bis zu den Füßen ging, und eine hellblaue Strickjacke an. Nur wenn es heiß war, sah man sie ohne Jacke. Sie saß meistens hinter der Theke und las in irgendeinem Buch oder Heft, das dort offen ausgebreitet lag. Wenn jemand eintrat, sah sie nur kurz über den Rand ihrer Brille kurz, ohne richtig Notiz zu nehmen. Sie kannte ihre Kundschaft. So wie sie mich kannte. Ich war allerdings kein Kunde. Ich war ein dummer Junge, der nichts wollte als lesen. Und doch begrüßte sie mich immer persönlich.

„So, Hansi, bist amal wieder da. Ich hab a neues Buch für dich. Kannst dich da hinsetzen und schon amal anfangen zum lesen. Wart, ich hol nur des Buch. Is grad gestern reinkommen. A G’schicht von einem Schiff, des in einem Sturm auf ein Riff aufläuft und wo die ganzen Seeleut fast alle ertrinken, bis auf a paar, die von so Einheimische g’rettet werden. Aber den Rest, den musst selber lesen, weil sonst is ja die ganze Spannung weg. Nur gut ausgehen tut des net!“

Dabei kam sie aus ihrer Ecke, ging ans Regal, nahm ein Buch heraus und gab es mir. Danach setzte sie sich wieder auf ihren Stuhl und überließ mich meiner selbst und der Stille, die wie ein feines Tuch über der Couch und mir ausgebreitet war. Es war fast so, als wäre ich gar nicht anwesend. Nicht für mich selbst und auch nicht für alle anderen, die in den Laden kamen.

Sie wusste, dass ich mir kein Buch kaufen konnte. Man konnte es mir ansehen, mit meiner alten Lederhose und dem viel zu großen Hemd, dass ich aus der Siedlung hinter der Mauer kam. Aber sie wusste auch, dass ich lesen wollte. Beim ersten Mal stand ich nur vor dem Schaufenster und sah mit großen Augen, was es dort gab. Es muss lange gewesen sein, da sie auf einmal herauskam, mich an der Hand nahm, mich zur Couch führte und sagte:

„Setz dich Bub, ich geb dir was zum Lesen, wenn’st willst. Aber bevor wir des machen, musst mir sagen, wie du heißt.“

„Hansi. Hansi Heinsberger“, meinte ich schüchtern. „Und lesen würd ich schon gern was. Des Buch mit dem Indianer drauf. Des im Fenster. Aber Geld hab ich keins nicht und mei Mutter …“

„Siehst Hansi, des hab ich mir denkt, dass du des haben willst“, unterbrach sie mich. „Und dass du des nicht bezahlen kannst. Aber des macht nix.“

Damit holte sie das Buch aus dem Regal, ich schlug es auf und hörte nicht auf zu lesen, bis sie mir sagte, dass sie den Laden jetzt leider schließen müsse. „Der letzte Mohikaner“ war der Titel. Das war mein erstes Buch und etwas, das ich nie vergessen werde.

„Kannst es morgen dann weiterlesen, wenn’st willst. Kannst kommen, wenn’st magst.“

In der anderen Richtung, wenn man aus der Siedlung ging, am Stein- und Kohlenhof vorbei, war nur eine leere Straße, von der man all den Schutt geräumt hatte. Es war eine große Wunde, die sich durch das Stadtbild zog und die man noch nicht wieder verbunden hatte. Es gab nichts, nur eine weite Leere, die noch lange so bleiben sollte. Warum das so war, wusste keiner so recht, aber jeder sagte uns, dass wir besser die andere Richtung nehmen sollten.

Wir hielten uns also rechts, dort wo Menschen waren und es etwas zu erleben gab. Auch wenn es nicht die große weite Welt war, die uns erwartete, so war es doch unsere Welt. Und die Welt, in der wir wirklich leben wollten, gab es nur in unserem Kopf, in unseren Träumen, in den Büchern und Geschichten.

Der verlorene Fußball

In unserer Siedlung gab es, wie schon gesagt, eine Mauer. Sie verlief um die ganze Siedlung herum und war zwar nicht hoch, aber eben doch eine Mauer. Sie trennte uns von der Nachbarschaft der kleinen Häuser. Für uns, die wir noch jung und kurz waren, war sie hoch. Zu hoch. Man konnte nicht einmal drüber sehen, wenn man sich auf die Zehenspitzen stellte. Der Kerber Franz, mein bester Freund, war mindestens einen Kopf größer als ich und schaffte es auch nicht. Er war schon so groß, weil er in der Schule eine Ehrenrunde drehen musste, er also eigentlich schon in der nächsten Klasse hätte sein sollen, eine höher als ich. Wenn man ihn darauf ansprach, meinte er, dass ihm die Lehrerin, die Frau Zwirbel, viel besser gefallen hätte, als der Lehrer Zwick, den er nicht hat ausstehen können. Also ist er noch einmal in dieselbe Klasse gegangen in der Hoffnung, dass der Herr Zwick danach nicht mehr da wäre, wenn er dann doch irgendwann versetzt werden musste.

„Ich hoff, der geht in Pension, bis ich in die nächste Klass komm, sonst sieht’s schlecht aus, Hansi. Viel mehr als ein- oder zweimal kann ich net noch amal zur Frau Zwirbel.“

Deswegen war er also einen Kopf größer. Und deswegen stellt er sich hin, mit dem Rücken zur weiß verputzten Mauer, griff mit den Fingern seiner Hände ineinander und bildet so eine Trittfläche, auf die ich steigen konnte, um einen Blick über die Mauer werfen zu können. Er hielt seine Hände sehr tief, ich stieg hinein und er zog mich nach oben.

„Mei bist du a Brocken“, sagte er, als er sich anstrengte, aufrecht zum Stehen zu kommen. „Hilf halt a bisserl! Lang doch amal an die Mauer und zieh dich hoch, du Depp!“

Ich tat, was ich konnte, wenn auch ohne großen Erfolg.

„Was is’n da, Hansi?“, fragte er, als ich mich endlich an den Ziegeln festklammerte, die auf dem oberen Ende der Mauer angebracht waren.

„Nix B’sonders, Franz, nur a paar Häuser. Und an Garten ham die um ihre Hütten. Sehen tut ma nix.“

„Des weiß ich auch, dass da Häuser stehn, du Simpel! Ich mein den Ball, kannst den sehn? Des kann net sein, dass du nix siehst. Tu net so, als wenn da nix wär.“

„Wenn’st es net glaubst, dann schau doch selber!“

„Depp, wie soll ich denn des machen? Siehst wenigstens den Ball?“

Ich schaute angestrengt nach allen Richtungen und versuchte, den Ball zu orten, den der Friedel Georg (auch Schorsch genannt) gerade über die Mauer geschossen hatte. Eigentlich sollte er abgeben und ich, der ich das Tor bewachte, dann halten. Aber wie immer, wenn wir da auf dem Rasen zwischen den Häusern Fußball spielten, wollte er das anders machen. Ich war in perfekter Position zwischen den Pfosten, gerade vor dem Verteidiger, dem Kranzbergler Anton, der den Ball nie und nimmer erwischt hätte. Aber nein, der Schorsch musste uns unbedingt beweisen, dass er auch schießen kann, wenn wir ihm des auch schon hundertmal gesagt haben, dass er eine träge Flasch’n ist, die nicht einmal ein Scheunentor aus zwei Metern Entfernung treffen würde.

„Ich mach des schon!“, rief er und schoss – wie zu erwarten – zu hoch und über die verdammte Mauer. Damit war unser Ball weg. Der einzige Lederball, den wir hatten, war weg. Wir hatten noch einen Gummiball, aber der zählte nicht. Der war nur Notersatz, sozusagen.

„Und jetz, du Depp?! Was mach ma jetz?“, schrie ihn der Kerber Franz an, lief hinter ihm her und wollte ihm einen Tritt geben, der allerdings voll ins Leere ging, da der Schorsch unter solchen Umständen immer sehr schnell sein konnte. Der Franz überschlug sich durch die Wucht des Tritts ins Leere, was die anderen dann besonders amüsierte, dem Franz aber ganz und gar nicht gefiel.

„Des wirst noch büßen, du Dorfdepp, du depperter!“, rief er dem Schorsch nach, der immer noch so schnell lief, wie er konnte.

Also, hatten wir uns nach ein paar Minuten des Beratschlagens gedacht, dann schau’n wir doch einmal, was mit dem Ball ist. Und so kam es, dass ich auf den Händen vom Kerber Franz stand und in den Nachbarsgarten blickte.

„Ich hab ihn! Der is da ganz am Haus und in die Blumen. Die werd’n sich freu’n, wenn’s des sehn, den Verhau. Die Blumen kannst vergessen. Die kannst net amal mehr in a Vasen stelln.“

In diesem Moment kam der Sohn aus dem Haus, der Steiger Wilhelm, der mit uns in die Schule ging. Wir kannten ihn. Und er kannte uns. Aber wir mochten uns nicht. Er hielt uns für Unterschicht, Asoziale und so, da er in einem Haus wohnte und wir in einer Sozialwohnung; hinter der Mauer eben. Er war einer derjenigen, die uns Proletarier nannten. Außerdem trug er immer eine Fliege und ein kariertes Hemd. Im Winter sogar eine Jacke und einen Mantel, was wir nicht hatten. Und er besaß einige Hosen aus Stoff – nicht wie wir aus grobem, rauem Leder, das uns immer die Haut an den Beinen aufrieb. Und Schuhe trug er, jeden Tag Schuhe aus Leder. Unsere Schuhe durften wir nur am Sonntag anziehen und die haben so gedrückt, dass man sie sowieso gleich wieder auszog. Was wir hatten, waren Sandalen, die wir beim Fußballspielen als Torpfosten verwendeten, weil man mit Sicherheit damit rechnen konnte, dass sich die Sohle ablöst, wenn man damit den Ball tritt. Und das war nicht gut, da man dann wieder zum Schuster musste und den ganzen Tag zu hören bekam, was das wieder gekostet hatte.

Wenn man sich also in der Schule traf – der Wilhelm ging in eine Klasse über uns – riefen wir ihm nach, dass er doch mal abheben sollte mit seinem Propeller.

„Mach doch amal an Hubschrauber, Willi!“, hieß es dann und die halbe Schule lachte. Er machte sich nichts daraus, drehte nur an seiner Fliege und sah uns verächtlich an.

„Der Willi is jetz im Garten“, flüsterte ich zum Kerber Franz, der langsam etwas röter im Gesicht zu werden schien.

„Dann sag dem Schnösel, der soll den Ball rüber werfen. Und zwar schnell. Lang kann ich des nimmer aushalten da mit dir.“

„Willi“, rief ich ihm zu, „schieß doch amal den Ball da rüber, der da in die Blumen liegt!“

Der Wilhelm sah mich an, dann drehte er sich um, um den Ball zu suchen, blickte wieder in meine Richtung, grinste unverschämt und entgegnete: „Flieg doch einfach her und hol ihn dir, du Prolet!“

Ich wusste nicht, was ein Prolet war, und der Willi wahrscheinlich auch nicht, aber es konnte nichts Gutes sein, das war klar. Auch der Franz wusste es nicht, war aber meiner Meinung, dass das nichts Gutes bedeuten konnte. Weil der Willi es sicher nicht gut mit uns meinte. Ich fragte den Franz, was wir denn jetzt machen sollten.

„Sag ihm“, kam es mittlerweile mühevoll aus seiner Kehle, „dass ich ihm persönlich eine auf sein freches Maul hau, wenn er nicht augenblicklich den Ball rüber schießt! Morgen in der Schul könnt er was erleben, der Sauhund. Des würd er sein Leben lang nicht vergessen, was er da abbekommen würd. Seine Mutter wird ihn nicht mehr erkennen, wenn er heim kommt. Ich hätt schon lang auf einen Grund g’wartet, ihm des endlich amal zu zeigen, wer hier in der Gegend des Sagen hat.“

Ich übermittelte die Nachricht an den Willi, der nur da stand und mich dumm ansah, immerzu dieses Grinsen auf den Lippen. Ich ging sicher, zu betonen, dass der Franz ihn in die Zange nehmen würde und nicht ich. Ich hielt das für wichtig, da ich nicht wollte, dass er meinte, ich würde ihm etwas zeigen.

„Den Ball, den könnt’s euch abholen, ihr Proleten. Ich schieß euch nix rüber.“

Schon wieder versah er uns mit diesem Wort, von dem keiner wusste, was es zu bedeuten hatte. Aber wenn er es zweimal gebrauchte, dann musste es wirklich sehr schlimm sein. Halbaffe, Idiot, Saubär und all diese (und noch ganz andere) Ausdrücke, die man sich gegenseitig an den Kopf warf, die kannten wir, das war nicht so schlimm. Wir nannten uns das sogar gegenseitig, aber „Prolet“ hatten wir noch nicht gehört.

„Also, der heißt uns immer Proleten. Ich glaub, des hat was mit dene Proletarier zum tun. Mit dene, die arbeiten und nicht ihr Zeit im Büro versaun.“

„Des is mir wurscht, was der uns nennt, der kriegt morgen eine aufs Maul, dass er weiß, wie die Proleten zuhaun“, meinte der Franz.

Derweil ging der Willi zum Blumenbeet, nahm den Ball heraus und ging Richtung Haus. Auf der Terrasse blieb er noch einmal stehen, drehte sich um und meinte:

„Sag dem Franz, dass ich mich auf morgen freu, weil ich den Gerber Sigi dabei haben werd. Und dann soll er kommen, dein Franz. Dann wird man ja sehn, wer die blauen Augen hat!“

Dann lachte er und verschwand mit dem Ball im Haus. Die Terrassentür fiel ins Schloss.

Der Gerber Sigi war so etwas wie der Rächer der Gerechten, oder auch ein Schläger, den man sich sozusagen mieten konnte, wenn man selbst nicht in der Lage war, sein Problem zu lösen. Es kostete dann immer etwas, zum Beispiel eine Schachtel Zigaretten, die er besonders gerne nahm, obwohl er erst so um die zwölf war, aber immer noch in der vierten Klasse stecken geblieben war. Es gab das Gerücht, dass er im nächsten Jahr in die Baumschule, wie wir das nannten, aufsteigen würde.

„Der hat g’sagt, dass er den Gerber Sigi …“

„Hab ich g’hört, du Depp. Und jetz geh runter. Mir tun meine Händ scho weh.“

Damit löste er seine Finger, ging zur Seite und ich hing mit meinen an den Ziegeln und versuchte verzweifelt, nicht herunterzufallen.

„Ja spinnst jetz, du Depp!“, rief ich in meiner Verzweiflung, noch immer mit meinen langsam blau werdenden Fingern an den Ziegeln geklammert.