9,99 €

Mehr erfahren.

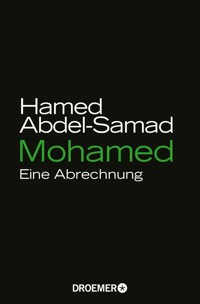

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Islamistischer Fundamentalismus und Intoleranz sind eine Folge der Überhöhung des Korans und des Menschen Mohamed. Erst wenn Muslime es wagen, Mohameds Unantastbarkeit in Frage zu stellen und ihn Mensch werden zu lassen, beginnt eine Reform des Denkens – erst wenn sie Mohamed als den schwierigen, widersprüchlichen, wohl auch kranken Menschen sehen, der er war. Abdel-Samad seziert mit dem Besteck des Psychologen die Weltreligion Islam: eine Familie mit übergroßer Vaterfigur.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 287

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Hamed Abdel-Samad

Mohamed

Eine Abrechnung

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Hamed Abdel-Samad wendet sich Mohamed zu. Nicht einem »Propheten«, einem Menschen, der Gott nahestand und dessen Wort verkündet haben soll. Abdel-Samad trägt zusammen, was man über den historischen Mohamed weiß. Er beschreibt einen wenig einnehmenden Menschen, frauenfeindlich, machtbewusst, in hohem Maße gewaltbereit. Und er macht klar, auf welche realen Positionen in Mohameds Leben und Lehre sich gewalttätige Islamisten bis heute beziehen.

Inhaltsübersicht

Widmung

Einführung

Kapitel 1

Die Umayyaden erfinden Mohamed neu

Hat Mohamed je existiert?

Kapitel 2

War Mohamed ein uneheliches Kind?

Ismael: Der Gründungsmythos des Islam

Kapitel 3

Das alte Projekt der arabischen Einigung

Flucht in den Krieg: Mohamed und die 40000 Räuber

Al-Saa’alik

Die Eroberung Mekkas: Ein Kreis schließt sich

Sind der Islam und die Mafia miteinander vergleichbar?

Entstehungsgeschichte

Strukturen

Freund und Feind, öffentlich und privat

Raubüberfälle und Schutzgelderpressung

Unbedingter Gehorsam

Bestrafung von Abtrünnigen und Kritikern

Kapitel 4

Āmina: Die abwesende Mutter

Khadidscha: Die Ersatzmutter

Zainab bint Mohamed: Die Frau, die den Propheten besiegte

Aischa: Das Kind, das Mohamed nie hatte sein können

Safiyya: Die kriegsgefangene Jüdin

Zeinab bint Dschahsch: Von der Schwiegertochter zur Ehefrau des Propheten

Prophetendämmerung: Mohameds Eifersucht

Mohamed: Der ungerechte Richter

Sex, Ehe und die Stellung der Frau: Was hat Mohamed wirklich verändert?

Die reguläre Ehe

Ehe mit einer Kriegsgefangenen/Sklavin

Polygamie

Die Genussehe

Die Tauschehe

Die Leihvater-Ehe

Prostitution

Die Gewalt beginnt mit dem Wort

Kapitel 5

Das Rätsel der Offenbarung

Mögliche Quellen des Koran

Die satanischen Verse

Der Koran nach dem Tod Khadidschas

Der Koran in Medina

Kapitel 6

Kapitel 7

Hypergraphie

Narzissmus und Größenwahn

Zwangsstörung

Paranoia

Kritikunfähigkeit

Kapitel 8

Wichtige Daten, die der [...]

Bibliographie

Danksagung

Gewidmet

Stéphane Charbonnier, Jean Cabut, Georges Wolinski, Bernard Verlhac, Philippe Honoré, Mustapha Ourrad, Elsa Cayat, Bernard Maris, Michel Renaud, Frédéric Boisseau, Franck Brinsolaro, Ahmed Merabet

Einführung

Die Radikalisierung eines Visionärs

Viele Muslime sind noch heute Gefangene der mysteriösen Figur Mohamed, die im 7. Jahrhundert gelebt hat. Aber auch der historische Mohamed ist ein Gefangener – der übertriebenen Verehrung und des Anspruchs der Muslime an seine Unantastbarkeit. Die Omnipräsenz des Propheten in Bildung und Politik, die Überbetonung der religiösen Komponente in vielen islamischen Gesellschaften verhindert die Entstehung alternativer Identitätsquellen. Alles geht auf ihn zurück, er schwebt über allem und bestimmt den Alltag von muslimischen Bürgern, Politikern und Theologen. Gleichzeitig verhindert die emotionale Bindung der Muslime an Mohamed und die unreflektierte Überhöhung des Propheten in allen Belangen eine historisch-kritische Auseinandersetzung mit dem Begründer des Islam.

Als ich noch ein strenggläubiger Muslim war, dachte ich, ich wüsste alles über Mohamed, nur weil ich seine Biographie, den Koran und seine zahlreichen Hadithe – seine außerkoranischen Aussagen – gelesen hatte. Als Forscher allerdings musste ich eine kritische Distanz zum Islam, zum Koran und zu Mohamed selbst gewinnen. Je mehr ich mich mit ihm und der Entstehungsgeschichte seiner Biographie und seiner Texte beschäftigte, umso mehr kam ich mir vor, als hielte ich einen Satz Tarot-Karten in der Hand. Manche dieser Karten gaben Trost und Hoffnung, andere waren furchterregend. Hier der ethisch-humanistisch argumentierende Prediger aus Mekka, dort der intolerante Kriegsfürst in Medina. Hier der Mensch, der für Mitgefühl und Vergebung plädiert, dort der Massenmörder und psychisch kranke Tyrann. Das Tückische daran ist, dass jede Karte subjektiv gedeutet werden kann. Je nachdem, wer sie in der Hand hält. Mohamed als historische Person, seine Taten und Worte sind eine Projektionsfläche, die nach Belieben gefüllt werden kann. Jeder kann daraus machen, was er will, um darin eine Bestätigung und Legitimation dessen zu finden, wonach er trachtet und wer er ist.

Viele friedliche Muslime berufen sich auf Mohamed und sehen in ihm nur den gerechten, weisen und barmherzigen Propheten, der sogar in seiner Härte gerecht und barmherzig war. Sie orientieren sich an Episoden aus dem Leben Mohameds und an Koranpassagen aus der mekkanischen Phase, die das friedliche Zusammenleben mit Andersgläubigen betonen. Auch radikale Kräfte und Terroristen berufen sich auf Mohamed – sie zitieren spätere Passagen des Koran, die die Ungläubigen verteufeln und den Krieg verherrlichen. Sie sehen in Mohamed einen kompromisslosen Kämpfer für die Sache Gottes, der mit aller Brutalität gegen Ungläubige vorgegangen war. Islamkritikern wiederum fällt es schwer, die weise und barmherzige Seite von Mohamed zu erkennen und seine Verdienste um die Einheit Arabiens und das Ende des Polytheismus in der Region.

Es kommt also ganz darauf an, wonach man sucht, wenn man in Mohameds Biographie und im Koran oder den Hadithen stöbert. Um im Bild zu bleiben: Man kann die Karte des gütigen Mohamed ziehen und ausspielen, aber auch die des Monsters.

Eine so ambivalente Persönlichkeit, wie es Mohamed offenbar nun einmal war, kann man schlecht mit Kategorien wie gut und böse, schwarz oder weiß erfassen. Das liegt auch daran, dass wir keine eindeutigen historischen Belege haben für das, was er tatsächlich getan oder gesagt hat. Dokumente, auf die wir uns stützen können, entstanden teils erst lange nach seinem Tod. Hinzu kommt, dass man einen Menschen, der im 7. Jahrhundert gelebt und gewirkt hat, nur schlecht mit dem Wissen und den Maßstäben des 21. Jahrhunderts beurteilen kann. Wäre er eine historische Figur wie viele andere, würde man sein Tun anhand eben dieser historischen Zusammenhänge bemessen. Doch Mohamed ist nicht im 7. Jahrhundert geblieben, er hat die Zeiten überdauert und wird von vielen Muslimen als ein moralisches, religiöses und selbst politisches Vorbild für unsere Zeit gesehen. Die Maßstäbe, die er gesetzt hat, haben bis heute Einfluss auf die politische Situation in mehreren islamischen Staaten und auf deren Gesetzgebung. Sie bestimmen bis heute die Beziehung zwischen muslimischen Männern und Frauen und zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen. Selbst in westlichen Gesellschaften lebende Muslime hat der Prophet fest im Griff.

Zwar sind viele Erzählungen in den unterschiedlichen Mohamed-Biographien nur Legenden, die möglicherweise zu politischen oder theologischen Zwecken erfunden wurden, aber sie gelten für viele Anhänger Mohameds heute als Fakt und beeinflussen ihr Welt- und Gesellschaftsbild. Nicht alles ist Fiktion, andere Episoden aus dem Leben des Propheten halte ich definitiv für authentisch. Diese bilden den historischen Kern des Islam. Anhand dieser Erzählungen werde ich im Folgenden versuchen, ein Psychogramm Mohameds zu erstellen. Berichte über seine Abstammung, seine Kindheit, seine Kriege und seine vielen Ehen werden dabei eine entscheidende Rolle spielen. Auch die Aussagen über und das Verhältnis zu den Juden und Christen seiner Zeit liefern uns interessante Einblicke in seine Gedankenwelt.

Dieses Buch ist keine neue Biographie Mohameds, sondern meine ganz persönliche Annäherung an das Leben des Propheten. Im Gegensatz zu den meisten Biographen Mohameds werde ich versuchen, den Propheten nicht aus der Perspektive der offiziellen muslimischen Erzählungen zu analysieren, sondern einen Gegenpol dazu einzunehmen. Nicht umsonst trägt dieses Buch den Untertitel »Eine Abrechnung«. Dieser Abrechnung werden nicht nur heutige Maßstäbe zugrunde liegen – ich habe ja bereits darauf hingewiesen, dass dies zu kurz greifen würde –, sondern auch die moralischen und gesellschaftlichen Kriterien seiner Zeit. Denn auch aus Sicht seiner Zeitgenossen hat Mohamed viel Verwerfliches getan. Darüber hinaus werde ich versuchen, die politischen und psychischen Motive hinter Mohameds Handeln zu verstehen und in einem weiteren Schritt die Konsequenzen dieses Handelns für die Muslime heute zu erklären.

Mohamed war ein Waisenkind, das nicht bei seiner Familie, sondern bei fremden Beduinen aufwuchs. Als er nach Mekka zurückkam, hütete er wie ein Sklave Schafe für seinen Stamm, bei dem er offenbar wenig angesehen war. Ihm fehlten nicht nur die Liebe und Fürsorge der Eltern, sondern auch Vorbilder und Leitfiguren, die ihm Orientierung für sein Handeln hätten geben können. Die Rolle des Einzelkämpfers und Eremiten wurde ihm in gewisser Weise bereits in die Wiege gelegt. Später heiratete er eine reiche Witwe und wurde in ihrem Unternehmen ein erfolgreicher Karawanenführer. Als Händler lernte er die Rolle des Vermittlers kennen. Vor seiner »Sendung« war er also gut situiert und glücklich verheiratet. Im Alter von vierzig Jahren geriet er plötzlich in eine Sinnkrise. Er zog sich immer mehr zurück, wanderte allein in der Wüste umher, meditierte in einer Höhle, hatte Visionen und behauptete, Steine würden zu ihm sprechen. Er litt unter Angstzuständen und trug sich mit Suizidgedanken.

Die Gründe für diese abrupte Wandlung liegen im Dunkeln. Dieses Buch versucht, die möglichen psychischen und persönlichen Gründe hinter diesem Wendepunkt im Leben des Propheten zu rekonstruieren. Er selbst behauptete, seit jener Vision in der Höhle in regelmäßigen Abständen göttliche Botschaften zu empfangen. Mohamed scheint wirklich an eine Offenbarung geglaubt zu haben, die ihm vom Himmel gesandt wurde. Anders sind seine Leidenschaft und Beharrlichkeit, mit denen er diese himmlischen Botschaften verbreitete, kaum zu erklären. Das Phänomen der Offenbarung, das Erleben von Visionen spielt in vielen Religionen eine Rolle. Man kann daran glauben, rational begreifen lässt sich das nicht. Es sei denn, man vermutet Wahnvorstellungen dahinter, geschuldet einer Krankheit. Im entsprechenden Kapitel werden Experten zu Wort kommen, die sich mit solchen Phänomenen auskennen.

Zunächst waren diese Offenbarungen apolitisch, vom Geist des Friedens und der Toleranz geprägt. In den späteren Botschaften ist eine klare Radikalisierung festzustellen. Wie kam es dazu? Und was hat es mit der Entstehung des Koran auf sich? Einige Forscher gehen davon aus, dass Mohamed den Koran aus einem alten christlichen Text übernommen hat. Doch der Koran ist sprachlich und thematisch zu vielfältig und vielschichtig, um nur eine einzige Quelle zu haben. Auch lassen sich die Suren unterschiedlichen Lebensphasen des Propheten zuordnen. Denn ein zweiter Wendepunkt im Leben Mohameds war seine Auswanderung von Mekka nach Medina. Hier wurde nicht nur der erste muslimische Staat gegründet, hier kam auch der gewalttätige Mohamed zum Vorschein, der für seine politischen Ziele über Leichen ging. Nicht nur der Inhalt, auch die Sprache des Koran verändert sich in Medina deutlich; sie ist nicht mehr poetisch und meditativ wie in Mekka, sondern trocken und belehrend. Ein Kapitel dieses Buches wird sich dem Koran als Mohameds »psychischer Biographie« widmen. Als Spiegel seiner Ängste, Wünsche, Erfolge und Enttäuschungen.

Die ambivalente Persönlichkeit Mohameds und sein Dilemma kann man aber nicht nachvollziehen, ohne seine Beziehung zu Frauen zu verstehen. Anders als man annehmen könnte, ging Mohamed mit Frauen nicht wie ein Tyrann um, sondern eher wie ein verstörtes Kind, das unter Verlustängsten leidet und das Fehlen des sogenannten Urvertrauens durch die frühe Trennung von der Mutter zu kompensieren sucht. In einem eigenen Kapitel werde ich mich nicht allen, aber doch den wichtigsten Frauen im Leben des Propheten widmen: seiner Mutter Āmina, seiner ersten Frau Khadidscha, einer seiner Töchter, die an seine Botschaft nicht glaubte, und einigen anderen seiner vielen Ehefrauen und Sklavinnen. Mohameds Umgang mit Frauen und seine Aussagen über sie spielen bis heute eine entscheidende Rolle für die Situation der Frauen in vielen islamischen Staaten. Die Verschleierung, die Mehrehe, die Unterdrückung und der Mangel an Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau sind zum Teil Mohameds Ängsten in Bezug auf Frauen geschuldet. Gleichwohl hat Mohamed sich durchaus positiv über Frauen geäußert, manche Muslime gehen sogar so weit zu sagen, er erst habe die Frauen befreit und ihnen nie da gewesene Rechte zugestanden.

Mohamed war süchtig nach Macht und Anerkennung. Diese suchte er nicht nur bei Frauen, sondern auch im Krieg. Allein in den letzten acht Jahren seines Lebens führte er über achtzig Kriege. Je mächtiger er wurde, desto getriebener war er von seiner Macht. Je mehr Feinde er ausschaltete, desto paranoider wurde er. Seine Anhänger in Medina kontrollierte der Prophet auf Schritt und Tritt. Er veränderte die gewohnten Alltagsstrukturen, griff in jedes Detail ein, versuchte alles zu beherrschen und zu regeln, selbst ihren Schlafrhythmus. Fünfmal am Tag versammelte er seine Anhänger zum Beten, um sich ihrer Treue zu versichern. Man könnte sogar sagen, er ließ sie antreten wie zu einer Militärparade. Er warnte sie vor dem Teufel, vor den Qualen der Hölle und entwarf Endzeitszenarien. Sünder wurden ausgepeitscht, Lästerer und Apostaten getötet. Was eine Sünde war, bestimmte er.

Die letzten Suren des Koran legten mit ihrer Kriegsverherrlichung und Verdammung der Ungläubigen die Saat der Intoleranz, die bis heute fatale Auswirkungen hat. Da der Koran als das ewige Wort Gottes gilt, das für alle Zeiten Gültigkeit hat, sehen vor allem Islamisten diese Kriegspassagen als Legitimation für ihren weltweiten Dschihad. Der Unterschied zwischen Mohamed in Mekka und Mohamed in Medina ähnelt dem zwischen dem jungen marxistischen Theoretiker Lenin und dem sowjetischen Staatsoberhaupt Lenin. Nach der Machtergreifung gerieten vormals hochgehaltene Prinzipien immer mehr in den Hintergrund, die Logik der Macht und die Angst vor dem Verrat bestimmten fast alles. Kriege verlangten nach neuen Kriegen, der Teufelskreis aus Terror, Unterdrückung und Gewalt war nicht mehr zu stoppen. Bei Mohamed war es eine Allianz mit seinen früheren Feinden des Stammes der Quraisch aus Mekka, die diesen nächsten Wendepunkt in seinem Leben einläutete und den Auftakt für eine beispiellose Eroberungswelle bildete, die die Welt bis heute prägt. Erst im Schatten des Schwertes erlebte Mohamed den Durchbruch und erfuhr die Anerkennung, die er immer gesucht hatte. Doch die gesamte islamische Geschichte wurde zur Geisel dieses Erfolges.

Hatte er am Anfang noch postuliert, »legitime« Kriege seien nur solche, die der Verteidigung dienten, wurden Expansionsfeldzüge später zur Haupteinnahmequelle für Mohamed und seine Gemeinde, die immer größer und anspruchsvoller wurde. Mohamed versprach seinen Kämpfern nicht nur das ewige Paradies im Jenseits, sondern bereits im Diesseits satte Gewinne und schöne Frauen als Sklavinnen. Das war die Geburtsstunde der »islamischen Ökonomie«. Kriegsbeute, Sklavenhandel und die Einführung einer Kopfsteuer für Ungläubige blieben noch Jahrhunderte nach Mohameds Tod die Haupteinnahmequellen der islamischen Herrscher. Ob Umayyaden, Abbasiden, Fatimiden, Mameluken oder Osmanen – alle muslimischen Eroberer beriefen sich auf Mohamed. Und heute rechtfertigt die Terrorbande des Islamischen Staates (IS) ihre Feldzüge und ihre Vernichtungsphantasien mit dem Werdegang des Propheten, der Kriegsgefangene enthaupten ließ und Ungläubige aus ihren Wohnstätten vertrieb.

Auch im Gewand des Kriegsfürsten blieb Mohamed in gewisser Weise Kind. Er war ein empfindsamer, gekränkter Außenseiter, ein permanent Enttäuschter von der Welt. Wenn ihn die Welt nicht wollte, musste er sich neue Welten schaffen. Ob als Schafhirte, Händler, Prediger oder Feldherr, Mohamed war ständig auf der Suche nach einer neuen Zuflucht. Mal hieß diese Zuflucht Khadidscha, mal waren es die Buchstaben des Koran, mal die gläubigen Männer, mal die liebenden Frauen. Und am Ende war das Schlachtfeld seine endgültige Heimat. Wenn sich die Welt nicht mit dem Wort überzeugen ließ, dann eben mit dem Schwert.

Mohamed starb vor 1400 Jahren, doch endgültig begraben wurde er nie. Er hinterließ Buchstaben, die mächtiger sind als jedes Schwert – das größte Regelwerk der Geschichte für Muslime, das bis heute jede Angelegenheit ihres Alltags bestimmt. Seine ethischen und sozialen Ansätze aus Mekka inspirieren Millionen und spenden ihnen Trost und Heil. Aber auch seine unversöhnliche Haltung und seine Kriege aus medinischer Zeit sind Vorbild für viele. Im übertragenen Sinn hat er Züge seiner Persönlichkeit, die man durchaus krankhaft nennen könnte, an viele Muslime weitergegeben: Allmachtsphantasien und Größenwahn, Paranoia und Verfolgungswahn, Kritikunfähigkeit und Zwangsstörungen.

Die beste Würdigung, die Mohamed heute erhalten kann, ist es, ihn als den Menschen zu beleuchten, der er war. Und ihn mit seinem Wirken in jener Zeit zu belassen, ihn sozusagen zu begraben, in die er gehört. Das Beste, was Muslimen heute passieren könnte, ist es, die Allmacht Mohameds zu überwinden. Wer sich dagegen wehrt, spielt Islamisten und Terroristen, die im Namen Mohameds töten und zerstören, gewollt oder ungewollt in die Hände.

Kapitel 1

Mohameds Wiedergeburt

Um die Motive hinter dem Niederschreiben der Mohamed-Biographie zu verstehen, sollte man die Geschichte vom Ende her aufrollen. Der überraschende Tod des Propheten wirft zahlreiche Fragen auf, die von vielen muslimischen Theologen lieber umgangen werden. Und über die Art seines Ablebens allein gibt es schon unterschiedliche Versionen, die den jeweiligen Machtanspruch von Sunniten und Schiiten untermauern sollen.

In der anerkannten Hadith-Sammlung von al-Bukhari ist zu lesen, dass Mohamed mit hohem Fieber im Bett lag und behauptete, eine Jüdin habe ihm vergiftetes Lammfleisch serviert. Mohameds Frau Aischa berichtet: »Allahs Prophet sagte mir an seinem Sterbebett: ›Aischa, seit ich das vergiftete Fleisch konsumiert habe, hatte ich Schmerzen. Nun ist es Zeit, dass meine Schlagader wegen dieses Gifts durchbrochen wird.‹«1

Einen solchen Anschlag hat es vermutlich gegeben – allerdings bereits vier Jahre vor Mohameds Tod. Zum Zeitpunkt seiner Erkrankung lebten längst keine Juden mehr in Medina. Mohamed hatte dafür gesorgt, dass alle Juden in der Stadt und der näheren Umgebung entweder getötet oder von der arabischen Halbinsel vertrieben worden waren. Halluzinierte der Prophet? Oder war ein neuerliches Attentat auf ihn verübt worden? Sein enger Gefährte Ibn Mas’ūd war jedenfalls überzeugt, dass Mohamed ermordet wurde.2

Aber wer hätte Mohameds Mörder gewesen sein können? Und wer hätte von seinem Tod profitiert?

Kurz vor seiner mysteriösen Erkrankung hatte Mohamed Pläne geschmiedet, seine Armee zum zweiten Mal Richtung Byzanz zu senden. Zur Überraschung seiner engsten Vertrauten hatte er den erst 18-jährigen Osama Ibn Zaid zum Armeeführer ernannt. Mohameds Freund und Schwiegervater Omar war strikt gegen diese Ernennung gewesen; er sah sie als Beleidigung für all jene Kämpfer an, die Mohamed in den letzten Jahren zu großen Siegen verholfen hatten. Der neue Armeeführer galt als enger Vertrauter von Mohameds Cousin Ali, der wiederum als Anwärter auf die Nachfolge des Propheten galt. Mohamed war bereits über sechzig, führte mehrere Kriege gleichzeitig, dennoch hatte er noch keinen Nachfolger ernannt, der die Muslime nach seinem Tod führen sollte. Doch Mohameds Schwiegerväter und Weggefährten Abū Bakr und Omar sahen sich als die geigneten Kandidaten, die die Geschicke der Muslime nach dem Ableben Mohameds lenken sollten. Sie befürchteten, dass der Prophet den jungen Osama für diesen Posten ausgesucht haben könnte, um die Muslime auf die Ernennung seines jungen Cousins Ali als seinen Nachfolger vorzubereiten.

Als der Prophet plötzlich erkrankte, unter hohem Fieber und starken Kopfschmerzen litt, waren seine Gefährten um ihn versammelt. Niemand wusste, was mit ihm los war. Nach einer Weile fragte er nach Feder und Papier und sagte: »Ich will euch ein Dokument schreiben, damit ihr nach mir jegliche Verwirrung vermeidet.« Omar wurde unruhig und lehnte Mohameds Bitte ab: »Der Prophet ist viel zu krank, und wir haben bereits den Koran.« Es kam zum Streit im Hause des Propheten. Mohameds Onkel al-Abbas nannte es eine »Katastrophe«, dass Omar den Propheten daran hindern wollte, sein Testament zu schreiben. Verärgert schmiss Mohamed alle aus seinem Zimmer.3

Schiitische Gelehrte glauben, das Motiv hinter Omars Verhalten zu kennen: Der Prophet habe seinen Cousin Ali zu seinem Nachfolger ernennen wollen, was Mohameds Schwiegerväter Omar und Abū Bakr um jeden Preis verhindern wollten. Einige Schiiten gehen sogar noch einen Schritt weiter und behaupten, der Prophet sei von Abū Bakr und Omar vergiftet worden, damit sie die Macht unter sich aufteilen konnten. Sofern sie diesen Plan tatsächlich gehabt haben sollten – er ist aufgegangen: Abū Bakr setzte sich als erster Kalif nach Mohamed durch. Und nach ihm kam Omar an die Macht.

Mohamed hatte weder den Koran noch seine außerkoranischen Aussagen (Hadithe) in einem Buch gesammelt. Er sah sich nicht nur als den letzten Propheten, sondern ging offensichtlich davon aus, dass seine Sendung den Weltuntergang einleiten würde. »Er sagte einst: Meine Sendung und das Jüngste Gericht sind wie diese. Er streckte dabei seine Mittel- und Zeigefinger parallel zusammen.«4 Vermutlich ist dies auch der Grund, warum er keinen Nachfolger ernannt hatte, der nach ihm die junge Gemeinde führen sollte. Zwar hatte Mohamed 6236 Verse des Koran und mehrere tausend unverschriftlichte Hadithe hinterlassen, aber die wichtigste Frage hatte er nicht beantwortet. Nämlich, nach welchen Kriterien ein künftiger Herrscher gewählt oder ernannt werden sollte. Ein Konflikt war damit vorprogrammiert.

Schon an jenem 8. Juni 632, dem Tag, an dem Mohamed laut muslimischen Historiographen überraschend starb, entbrannte ein Machtkampf zwischen verschiedenen muslimischen Fraktionen, die letztendlich zu einem Schisma führte. Jede Fraktion beanspruchte für sich nicht nur das Recht auf die Führung der Muslime, sondern auch die Deutungshoheit über Mohameds Vermächtnis. Dieser Streit um die Nachfolge war der Ausgangspunkt für die spätere Spaltung der Muslime in Sunniten und Schiiten. Die Minderheit der Schiiten beharrt bis heute darauf, dass der Herrscher in direkter Linie aus dem Hause des Propheten stammen muss. Die Sunniten dagegen erkennen drei Methoden für dessen Ernennung an: die Wahl durch Konsens der Gläubigen, die Übernahme der Macht durch Krieg oder die Erbfolgeregelung innerhalb einer Dynastie.

Im Machtvakuum nach dem Tod Mohameds rangen drei Gruppen um die Vorherrschaft: Angehörige von Mohameds Clan der Hashimiten, die in seinem Cousin Ali den legitimen Nachfolger sahen. Die Stämme von Medina, die Mohamed nach seinem Weggang aus Mekka beherbergt und die ihm zur Gründung seines Staates verholfen hatten, sahen sich ebenfalls berechtigt, Mohamed zu beerben. Außerdem strebte eine Koalition um Abū Bakr und Omar – beide frühe Gefährten und Schwiegerväter Mohameds –, unterstützt von einigen Stämmen aus Mekka, nach der Macht. Noch bevor Mohameds Leiche begraben wurde, traf sich ebendiese Koalition mit den Stämmen von Medina. Nur Mohameds Cousin Ali blieb dem Treffen fern. Omar drängte die Stämme, Abū Bakrs Herrschaft zu akzeptieren. Doch die sperrten sich, erst nach einem heftigen Streit lenkte die Medina-Koalition ein. Damit war die erste wichtige Hürde genommen. Aber um Abū Bakr als rechtmäßigen Kalifen vereidigen zu können, mussten auch Ali und seine Anhänger ihn anerkennen. Bei dem schiitischen Geschichtsschreiber al-Yaa’qūbi heißt es, man habe ihn dazu gezwungen: Omar sei zum Haus von Ali gegangen und habe dessen Frau Fatima (eine Tochter Mohameds) gedroht, das Haus in Brand zu setzen, wenn sie und ihr Mann die Herrschaft Abū Bakrs ablehnten. Es soll zudem zu einem Schwertduell zwischen Ali und Omar gekommen sein. Der Kampf sei zu Ende gewesen, als Alis Schwert zerbrach und Omar den Sieg für sich – und damit für den neuen Kalifen – reklamierte.5 Alis Anhänger fühlen sich bis heute um das Erbe des Propheten betrogen. Während die Sunniten Abū Bakr und Omar als rechtgeleitete Kalifen verehren, sehen die Schiiten nur Ali als den einzigen rechtmäßigen Nachfolger Mohameds.

Der Prophet wurde erst drei Tage nach seinem Tod begraben – obwohl dies nach islamischer, aber auch nach altarabischer Tradition noch am Sterbetag erfolgen muss, nicht zuletzt wegen der klimatischen Bedingungen. Der Streit um die Nachfolge war jedoch offenbar so aufgeheizt, dass dies nicht möglich war. Einige seiner Anhänger hatten Mohamed gar nicht begraben wollen, weil sie dachten, er würde wie Jesus nach drei Tagen auferstehen und gen Himmel fahren.

Als sich die Nachricht vom Tod Mohameds in Arabien verbreitet hatte, versammelten sich zahlreiche Stammesführer vor dem Haus des Propheten. Sie wollten nicht glauben, dass dieser tot war. Abū Bakr sprach zu ihnen und beging einen fatalen Fehler. Er sagte: »Wer von euch Mohamed verehrt hat, Mohamed ist nun tot. Wer Allah verehrt, Allah stirbt nie.«6 Für gewaltsam unterjochte Stämme, die den Islam nur aus Verehrung für Mohamed oder aus Angst vor ihm angenommen hatten, muss das wie ein Befreiungsschlag gewesen sein. In der Folgezeit fielen viele vom Islam ab, andere blieben ihrem Glauben treu, verweigerten Abū Bakr jedoch die Zahlung der Steuern, die sie Mohamed noch entrichtet hatten. Abū Bakr musste gegen die Abtrünnigen und Steuer-Verweigerer vorgehen und brauchte dafür ein klares Mandat. Im Koran selbst fand er allerdings keine dezidierten Aussagen, wie mit diesen Abweichlern zu verfahren war. Er selbst hatte keine Legitimation, neue Gesetze, die unter Umständen über Leben und Tod entschieden, einzuführen. Ich gehe davon aus, dass dies die Geburtsstunde der Hadithe war, Mohameds außerkoranischer Aussagen. Sie regeln in sehr viel stärkerem Maße Fragen des islamischen Rechts als der Koran. Viele Hadithe aus Abū Bakrs Herrschaftszeit stammen von Aischa, Abū Bakrs Tochter und Mohameds Witwe. Sie steuerte über 2200 Hadithe über ihren Alltag mit Mohamed und über sein Leben bei. Viele Regeln der Scharia sind auf ihre Erzählungen zurückzuführen. Seine anderen Ehefrauen haben entweder gar keine Hadithe über Mohamed überliefert oder nur ganz wenige. Seine Frau Zeinab etwa erzählte elf Hadithe, Safiyya nur neun.

Darüber hinaus gab es zwei weitere Hauptquellen des Hadiths in Abū Bakrs Zeit. Abū Huraira war eine von ihnen: ein Bettler aus der Fremde, der erst sehr spät Muslim geworden war und nur eine kurze Zeit mit Mohamed in Medina verbracht hatte. Dennoch konnte er über 5300 Hadithe über ihn schildern. Einer jener Hadithe gab Abū Bakr die dringend benötigte Legitimation für seinen Umgang mit Abtrünnigen und Zahlungsunwilligen. Abū Huraira behauptete, er habe den Prophet sagen hören: »Mir wurde befohlen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohamed der Gesandte Gottes ist, dass sie das Gebet verrichten und die Steuer entrichten. Wenn sie dies nun tun, haben sie ihr Blut und ihren Besitz vor mir geschützt.«7

Eine Aussage, die auch Omars Sohn Abdullah bestätigte. Er überlieferte 2630 Hadithe über den Propheten. Merkwürdig ist, dass so wichtige Äußerungen, in denen es um Leben und Tod geht, nicht im Koran stehen und nur von zwei Männern »gehört« worden waren. Abū Huraira genoss kaum Ansehen unter den Muslimen in Medina. Omar ernannte ihn im Jahr 641 zwar zum Statthalter von Bahrain, berief ihn jedoch wenig später zurück nach Medina und beschlagnahmte seinen Besitz; er habe sich angeblich mit Steuergeldern aus der Gemeinde bereichert. Da Abū Huraira die Maßnahme für rechtswidrig hielt, weigerte er sich, das Geld herauszugeben. Omar soll ihn daraufhin so lange beschimpft und ausgepeitscht haben, bis er das Geld im Schatzhaus einzahlte.8 Omar verbot Abū Huraira sogar, Hadithe über den Propheten zu erzählen, sonst würde er ihn »ins Land der Affen«, nach Afrika, verbannen.9 Ungeachtet dessen blieben die Überlieferungen von Abū Huraira neben Aischas Hadithen die Hauptquelle der außerkoranischen Erzählungen über Mohamed – bis heute.

Abū Bakr, der erste Nachfolger des Propheten, verbrachte seine zweijährige Herrschaftszeit mit dem Krieg gegen die Apostaten. Nach ihm regierte Omar zehn Jahre. Der Kalif mit dem Beinamen »der Scharfsinnige« kann als eigentlicher Begründer des islamischen Weltreichs gesehen werden. Er führte Eroberungskriege in Palästina, Syrien, dem Irak und Ägypten, richtete Militärbasen ein und konnte dank seiner Autorität die Clans zusammenhalten. Im Jahr 644 wurde er von einem persischen Rebellen in Medina ermordet. Das gleiche Schicksal ereilte im Jahr 656 seinen Nachfolger ’Uthmān. Der Schwiegersohn Mohameds galt als sehr fromm, politisch aber als wenig weitsichtig und zu schwach, um zu führen. Als er, bereits achtzigjährig, der Aufforderung zum Rücktritt nicht nachkam, wurde er vom wütenden Pöbel auf seinem Sitz in Medina gelyncht; das Volk warf ihm Günstlings- und Vetternwirtschaft sowie Korruption vor. Als größtes Verdienst des Kalifen ’Uthmān gilt es, dass er – laut islamischen Quellen – die Sammlung der Koransuren zum Abschluss gebracht und dem Koran somit seine heutige Form gegeben hat. Von seinen ersten Koranschriften ist allerdings keine erhalten geblieben. Alle Manuskripte, die uns heute zur Verfügung stehen, stammen aus späteren Zeiten.

Nach ’Uthmān kam endlich Mohameds Cousin Ali an die Macht. Durch seine Heirat mit Fatima, der Tochter des Propheten, war er auch dessen Schwiegersohn. Er war einer der Ersten, die der Lehre Mohameds gefolgt waren. Den Schiiten gilt er als »erster Muslim« nach Mohameds Frau Khadidscha. Seine Anhänger bezeichneten sich als »Schi’at Ali«, wovon sich die Bezeichnung »Schiiten« ableitet. Für sie ist er der erste der »Vier Rechtgeleiteten Kalifen«, den sie als legitimen Nachfolger des Propheten anerkennen.

Ali wurde 656 zum Kalifen gewählt, doch seine Herrschaft stand unter keinem guten Stern. Aischa und ihre Anhänger sowie die Familie ’Uthmāns verweigerten ihm die Gefolgschaft. Sie warfen ihm vor, den Mörder ’Uthmāns nicht verfolgt zu haben. Aischa mobilisierte sogar eine große Armee gegen ihn, die sie selbst führte. Ein Präzedenzfall in der islamischen Geschichte. Denn dies war ein Verstoß gegen eine Regel des Koran, nach der es den Frauen Mohameds verboten ist, ihre Häuser zu verlassen. Da auch andere Clans die Anerkennung des neuen Herrschers verweigerten, kam es zu einem langen Bürgerkrieg zwischen den unterschiedlichen muslimischen Gruppen, der mehrere zehntausend Menschen das Leben kostete. Der Statthalter von Syrien, ein Vetter des ermordeten ’Uthmān, ließ sogar einen Gegenkalifen aufstellen. Ali wurde im Januar 661 in Kufa auf dem Weg zur Moschee von einem Rebellen erstochen.

In dieser turbulenten Zeit entstanden mehrere zehntausend Hadithe, die Mohamed zugeschrieben werden. Viele von ihnen gelten zwar als authentisch, andere aber waren dezidiert politisch motiviert. Jede der in diesen Bürgerkrieg verstrickten Gruppen berief sich auf tatsächliche oder erfundene Aussagen Mohameds, mancher Hadith-Sammler hatte somit die Funktion eines Propagandaministers der jeweiligen Fraktion. Diese Hadithe werden später die Basis für die erste Biographie Mohameds bilden.

Die Umayyaden erfinden Mohamed neu

Nach der Herrschaft der ersten vier Kalifen Abū Bakr, Omar, ’Uthmān und Ali riss der mächtige Clan der Umayyaden aus Mekka die Macht an sich und änderte das Herrschaftssystem. Während ihrer Regentschaft von 661 bis 750 wurde das Kalifat innerhalb der Familie vererbt. Die Umayyaden, die später als neue Hauptstadt ihres Reiches Damaskus wählten, stellen damit die erste Dynastie in der islamischen Geschichte.

Die Umayyaden waren schon vor der Zeit des Propheten einer der einflussreichsten Clans in Mekka und hatten zunehmend auch Einfluss auf die Politik genommen. Sie standen im Dauerkonflikt mit den Hashimiten, die schrittweise die Macht in der Stadt abgeben mussten. Die Umayyaden pflegten beste Handelsbeziehungen zu Syrien und waren vom Byzantinischen Reich fasziniert. Die meisten ihrer Anführer standen Mohamed skeptisch bis feindselig gegenüber, als dieser zu Beginn des 7. Jahrhunderts seine Lehren zu verkünden begann. Das damalige Oberhaupt der Umayyaden, Abū Sufyan, konvertierte erst nach der Einnahme Mekkas durch Mohameds Truppen zum Islam. Eine Entscheidung in letzter Minute, die seinem Stamm am Ende zum Vorteil gereichte. Die Umayyaden beteiligten sich an Mohameds letzten Eroberungskriegen und stärkten somit nicht nur dessen Machtposition, sondern vor allem ihre eigene.

Unmittelbar nach seinem Tod hatten sie allerdings keine Chance gehabt, den Propheten zu beerben, denn ihnen fehlte die religiöse Legitimation, die Abū Bakr und Omar hatten, die sehr früh an Mohameds Botschaft geglaubt und mit ihm die ersten Schlachten geschlagen hatten. Auch nach ihrem Machtantritt sahen sich die Herrscher der Umayyaden weniger als Verkünder des Islam, sondern eher als arabische Könige, die imperialistische Ziele verfolgten. Während ihrer Dynastie konnten sie die Grenzen des Reiches bis zur Iberischen Halbinsel und bis zum Indus verschieben. Die arabischen Eroberungen, die als barbarische Raubzüge begonnen hatten, wurden durch die Umayyaden ein wenig »zivilisiert« und in eine Art Kulturprojekt eingebettet. Sie übernahmen die Militärstrukturen und die der staatlichen Administration von Byzanz. Die ersten Umayyaden-Kalifen behielten nicht nur die byzantinischen Münzen mit den christlichen Symbolen darauf bei, sondern ließen sich auf neuen Münzen auch mit christlichen Symbolen abbilden. Dies sollte sich ändern, als es in Mekka zu einer großen Revolte gegen die Umayyaden kam. Ein gewisser Abd Allah Ibn az-Zubair, ebenfalls ein Neffe Aischas und Enkel des ersten Kalifen Abū Bakr, erhob sich 683 zum Gegenkalifen und führte die erste islamische Münze ein – mit dem Namen des Propheten darauf.10 Der fünfte Umayyaden-Kalif Abd al-Malik Ibn Marawān (*646, †705 in Damaskus) konnte die Revolte allerdings blutig niederschlagen. Die Stadt Mekka samt Kaaba wurde vollständig zerstört. Abd Allah Ibn az-Zubair wurde bei einem späteren Angriff der Truppen von Abd al-Malik besiegt und in Mekka öffentlich gekreuzigt.

Abd al-Malik Ibn Marawān prägte das Bild des Islam, das wir heute kennen. Nach der Revolte von Mekka erkannte er die Wichtigkeit der Wiederbelebung des Mohamed-Kults, baute den Felsendom in Jerusalem als Gegenpol zur Kaaba von Mekka und schrieb den Namen Mohamed darauf. Darüber hinaus führte er die erste arabische Goldmünze ein, auf die er den Namen Mohameds hatte eingravieren lassen. Er ließ auf den Felsendom einen Vers aus dem Koran schreiben, der den Beginn einer neuen Zeit einleitet: »Die Religion bei Allah heißt Islam.« Dies sind die ersten historischen Belege sowohl für den Namen Mohamed als auch für das Wort »Islam«. Sechzig Jahre nach seinem Tod wird Mohamed zum ersten Mal schriftlich erwähnt. Ein Rätsel, das die Historiker bis heute nicht lösen konnten.

Unter Kalif Abd al-Malik Ibn Marawān bekamen die Erzählungen über Mohamed einen neuen Stellenwert. In der Umayyaden-Zeit wurden viele neue Gebiete erobert, parallel dazu wurden die ersten Teile einer vorläufigen Biographie Mohameds verfasst. Alles begann mit Berichten über die Kriege des Propheten, die ein Neffe von Mohameds Frau Aischa unter dem Titel maghazi niederschrieb. Die Berichte über den Kampfgeist des Propheten und seiner Soldaten dienten in der Zeit der islamischen Eroberung als Propagandamittel.

Abd al-Malik, der mit mehreren Revolten im Irak und Mekka zu kämpfen hatte, suchte nach immer neuen Legitimationen. In seiner Zeit tauchten viele Hadithe auf, die eine Rebellion gegen den Herrscher untersagten, auch wenn dieser ungerecht und unmoralisch ist. Andere Hadithe lobten sogar offen die Umayyaden und ihre Unterstützung des Propheten. Mit dem Bau des Felsendoms wollte Abd al-Malik Jerusalem zu einer Pilgerstätte wie Mekka machen und sich eine größere religiöse Legitimation verschaffen.

Mitte des 8. Jahrhunderts brach in den eroberten persischen Gebieten eine erneute Revolte der Perser gegen die Herrschaft der Umayyaden aus. Als Träger einer ehemaligen Hochkultur waren die Perser gekränkt, von den Umayyaden als Bürger zweiter Klasse behandelt zu werden. Auch Schiiten des Iraks schlossen sich der Revolte gegen die sunnitischen Umayyaden an. Unterstützt wurde die Revolte sogar durch die Familie der Abbasiden, die zwar sunnitisch war, jedoch die Umayyaden stürzen wollte. Nach erbitterten Kämpfen und mehreren Massakern gelang es den Abbasiden, die Dynastie der Umayyaden zum Sturz zu bringen und die Hauptstadt des neuen Kalifats nach Bagdad zu verlagern. Doch die Perser und die Schiiten des Iraks wurden für ihren Einsatz nicht belohnt. Wie die Umayyaden herrschten auch die Abbasiden alleine und regierten mit eiserner Hand. Um Rebellionen künftig vorzubeugen, brauchten die neuen Machthaber eine stärkere religiöse Legitimation als die Umayyaden. Also behaupteten die Abbasiden, sie stammten direkt von al-Abbas, dem Onkel des Propheten, ab.

Seitens der neuen politischen Elite in Bagdad war eine Biographie des Propheten deswegen nicht nur gewollt, sie wurde sogar gefördert. Eine umfassende Biographie des Propheten sollte die Rolle von al-Abbas und seinem Clan der Hashimiten als Unterstützer Mohameds betonen und somit den Abbasiden eine religiöse Legitimation für ihr neugegründetes Kalifat geben. Kalif al-Mansūr persönlich beauftragte einen Hadith-Gelehrten namens Ibn Ishāq (* um 704 in Medina, † um 768 in Bagdad) mit dem Projekt. Al-Mansūr war der zweite Kalif der Abbasiden, Gründer der Stadt Bagdad und regierte von 754 bis 775.

Ibn Ishāq war ein muslimischer Geschichtsschreiber, der sich im Jahr 737 nach Alexandria begab, um sich dem Studium des Hadith zu widmen. Das Buch, das er über das Leben Mohameds verfasste, gilt als Grundlage für alle späteren Biographien des Propheten. Entstanden ist es rund 130 Jahre nach dessen Tod. Alle Zeitgenossen, die Mohamed persönlich gekannt oder erlebt hatten, waren zu diesem Zeitpunkt längst verstorben – genau wie deren unmittelbare Nachkommen, die sich an mündlich überlieferte Geschichten hätten erinnern können.

Doch nicht nur die politische Elite, sondern auch die wachsende Glaubensgemeinschaft der Muslime hatte das Bedürfnis, nicht nur einzelne Anekdoten, sondern