11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Wer die Freiheit in Frage stellt, greift unser ganzes Leben an Die offenen Gesellschaften des Westens sind bedroht durch autoritäre, äußere Gegner, aber auch durch rechte, linke und religiöse Fundamentalisten im Inneren. Jahrzehntelang hat man radikale Minderheiten unterschätzt, durch Migration ins Land gelassen, teilweise mit einem Multikulti-Mäntelchen kaschiert. Aber eine wachsende Zahl Radikaler toleriert nicht, was das freie und demokratische Deutschland im Innersten ausmacht: Meinungsfreiheit und Gleichheit aller. Identitäre von rechts und von links vergiften das öffentliche Klima, Antisemiten und Staatsfeinde haben die Masken abgeworfen. Hamed Abdel-Samad hat als junger Mann in Ägypten und durch die Morddrohungen in Deutschland erfahren, was auf dem Spiel steht. Er richtet mit diesem Buch eine Warnung an uns alle: Kämpft für die Freiheit, denn "Freiheit ist kein Happy End, sondern ein ständiges Bemühen, umsichtig, verantwortungsbewusst, wachsam und bereit für Veränderungen zu sein. Sie ist unsere Art, dem Leben dafür zu danken, dass wir leben dürfen!" - Freiheitsfeinde von rechts und von links haben jahrelang Zulauf erhalten. Jetzt muss sich die Mitte politisieren - Falsche Toleranz können wir uns nicht mehr leisten - »Hamed Abdel-Samad ist ein seltener Glücksfall für unser Land. Ein nachdenklicher, unbestechlicher, kritischer, debattenfreudiger Deutscher, der gerade wegen seiner ägyptischen Wurzeln, wegen eines Blicks, der von außen und von innen auf uns schauen kann, die Verhältnisse hierzulande nüchtern benennen kann.« Pascal Fischer, ›SWR 2‹

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 364

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über das Buch

»Die Zeiten sind vorbei, da uns die Freiheit geschenkt wurde. Jetzt müssen wir für sie kämpfen, arbeiten, bezahlen.«

Die offenen Gesellschaften des Westens sind bedroht durch autoritäre, äußere Gegner, aber auch durch rechte, linke und religiöse Fundamentalisten im Inneren. Jahrzehntelang hat man radikale Minderheiten unterschätzt, durch Migration ins Land gelassen, teilweise mit einem Multikulti-Mäntelchen kaschiert. Aber eine wachsende Zahl Radikaler toleriert nicht, was das freie und demokratische Deutschland im Innersten ausmacht: Meinungsfreiheit und Gleichheit aller. Identitäre von rechts und von links vergiften das öffentliche Klima, Antisemiten und Staatsfeinde haben die Masken abgeworfen. Hamed Abdel-Samad hat als junger Mann in Ägypten und durch die Morddrohungen in Deutschland erfahren, was auf dem Spiel steht. Er richtet mit diesem Buch eine Warnung an uns alle: Kämpft für die Freiheit.

»Freiheit ist kein Happy End, sondern ein ständiges Bemühen, umsichtig, verantwortungsbewusst, wachsam und bereit für Veränderungen zu sein. Sie ist unsere Art, dem Leben dafür zu danken, dass wir leben dürfen!«

Hamed Abdel-Samad

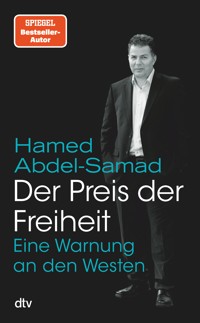

Der Preis der Freiheit

Eine Warnung an den Westen

Inhaltsverzeichnis

Zitat

Statt einer Einführung: Gefangen in der Freiheit

Kapitel 1 Gefangen in der Schimpansenkolonie: Gott, die Sippe und die Haare meiner Mutter

Kapitel 2 Gefangen in der Schuld: Gott liebt die Sünder mehr als die Tugendhaften

Kapitel 3 Gefangen im Patriarchat: Warum sich die Unterdrückung von Frauen durch die gesamte Geschichte zieht

Kapitel 4 Gefangen in der Schale der Gotteskrieger: Freiheit im Namen Allahs

Kapitel 5 Gefangen in der Psychiatrie und im buddhistischen Tempel: Von der inneren zur äußeren Flucht

Kapitel 6 Gefangen im Erlösungswahn: Europa zwischen Adams Sünde und Prometheus’ Feuer

Kapitel 7 Gefangen im vorauseilenden Gehorsam: Salman Rushdie und die müde Freiheit

Kapitel 8 Gefangen in der Toleranzfalle: Der Multikulturalismus als Herrschaftsinstrument der neuen Linken

Kapitel 9 Gefangen in revolutionären Ideen: Wie konkurrierende Befreiungsideologien den Westen lähmen

Kapitel 10 Gefangen in alten Wunden: Wie Traumata das Weltgeschehen bestimmen

Kapitel 11 Gefangen in der Identität: Die freiwillige Unterwerfung von Minderheiten

Kapitel 12 Gefangen im narzisstischen Moralismus: Was Jugendliche, Journalisten und Aktivisten verbindet

Kapitel 13 Gefangen in der Irrationalität: Auf dem Weg zu einer statischen Gesellschaft

Kapitel 14 Der Aufstand der (Un)anständigen: Kommt jetzt die Revolution?

Kapitel 15 Lobpreis der Freiheit

Kapitel 16 Wehrt euch!

Nachwort

Dank

Literatur

»Die Unfreiheit hassen wir nun. Wann fangen wir an, die Freiheit zu lieben?«

Nikolaus Cybinski

Statt einer Einführung: Gefangen in der Freiheit

Es gibt in meinem Leben keinen normalen Tag. Seit zehn Jahren keinen normalen Tag, obwohl an jedem einzelnen alles nach Plan läuft. Nach einem strengen Plan. Ich weiß heute, was ich an jedem Tag der nächsten vier Wochen machen werde, von morgens bis abends. Und das weiß auch das Landeskriminalamt Berlin. Denn für Spontaneität ist in meinem Leben kein Platz mehr. Ich muss den Beamten, die mich rund um die Uhr bewachen, alle meine Unternehmungen Wochen im Voraus mitteilen, denn jeder Schritt, den ich vor die Wohnung setze, muss abgesprochen und vorbereitet sein. Selbst wenn ich nur Brot kaufen oder zum Friseur gehen will, fährt ein Aufklärungsteam aus LKA-Beamten vor mir dorthin.

Alles begann im Juni 2013 in Kairo, als ich dort einen Vortrag über den islamischen Faschismus hielt. Damals wurde das Land von der Muslimbruderschaft regiert, und Kritik am Islamismus wurde als Kritik an der herrschenden Elite verstanden. Die säkularen Kräfte in Ägypten versuchten, sich gegen die Alleinherrschaft der Islamisten zu wehren und luden mich zu diesem Vortrag ein. Ich sprach dort, als wäre ich noch in Deutschland, kritisierte die Muslimbrüder als eine faschistoide Bewegung, die Ideologie, Struktur und Ziele mit dem Faschismus teile. Wenig später verhängten drei prominente Islamisten im ägyptischen Fernsehen eine Todesfatwa gegen mich, weil ich angeblich den Propheten beleidigt hätte. Dabei hatte ich nur Taten und Aussagen des Propheten zitiert, die in den authentischen islamischen Quellen niedergeschrieben sind und die bis heute einen starken Einfluss auf die Islamisten haben. Kurz darauf überschlugen sich die Ereignisse: Islamisten veröffentlichten meine Kairoer Adresse in den sozialen Medien und schrieben »Wanted Dead!«. Der damalige deutsche Botschafter in Ägypten rief mich an und forderte mich auf, mein Geburtsland sofort zu verlassen, da mein Leben in Gefahr sei. Als ich auf Umwegen in Berlin ankam, wartete ein Personenschutzteam des LKA auf mich. Seitdem stehe ich unter permanentem Polizeischutz. Ich fahre nur noch in gepanzerten Fahrzeugen und vermeide jeden Kontakt zu Menschen, mit denen ich nicht eng befreundet bin.

Als ich 2015 mein Buch »Mohamed. Eine Abrechnung« veröffentlichte, wurde meine Sicherheitsstufe erhöht. Denn diesmal kam die Gefahr aus Deutschland selbst. Deutsche Islamisten, die in Syrien gegen das Regime von Baschar al-Assad kämpften, schickten an Islamisten in Deutschland einen Mordauftrag gegen mich. »Tötet Abdel-Samad, weil er den Propheten beleidigt hat«, lautete die Botschaft. Zum Glück gelang es den deutschen Sicherheitsbehörden, die Nachricht abzufangen, und sie entschieden, dass ich ab sofort die höchste Sicherheitsstufe habe. Das bedeutet Überwachung rund um die Uhr und ständige Begleitung durch bewaffnete Polizisten, auch im Flugzeug.

Ich war auf dem Weg zum Flughafen, um mein Buch auf der Frankfurter Buchmesse vorzustellen. Es sollte der bisherige Höhepunkt meiner Karriere als Autor werden. Das Buch war gerade auf Platz 1 der »Spiegel«-Bestsellerliste gelandet, und mein Verlag wollte das mit mir auf der Messe feiern. Doch all das geriet in den Hintergrund, als mir der Kommandoführer meines Personenschutzteams am Flughafen eine kugelsichere Weste überreichte. »Die sollten Sie immer tragen, wenn Sie in der Öffentlichkeit auftreten!« Die Weste war extrem schwer, ich konnte kaum darin atmen. Vielleicht war es aber auch die neue Dimension der Angst, die mir die Luft nahm und mich bedrückte. Der Kommandoführer fragte mich, ob ich meine Reise absagen wolle. »Sie müssen wissen, dass die Gefahr diesmal sehr real ist«, sagte er. Ich musste mich schnell entscheiden, denn das Flugzeug stand kurz vor dem Start.

Jetzt befand ich mich inmitten des Freiheitsdilemmas: Ich musste eine Entscheidung treffen und die Konsequenzen tragen. Zwanzig Jahre zuvor war ich nach Deutschland gekommen, um in Freiheit zu leben, um zu sagen und zu schreiben, was ich in Ägypten nicht einmal zu denken wagte. Europa erschien mir als eine Oase der Rationalität und der Meinungsfreiheit. Religionskritik war für mich Teil der Aufklärung und neben der Religionsfreiheit die Voraussetzung für das Zusammenleben von Säkularen und Religiösen. Hier konnte ich auch sehr kontroverse Bücher veröffentlichen, die bis dahin in den Medien diskutiert wurden. Die einen mochten meine Analysen, die anderen hielten sie für unbegründete Panikmache. Das hat mich nie gestört, denn kontroverse Texte polarisieren und irritieren die Leser. Ich habe meine Aufgabe als Autor nie darin gesehen, die Menschen zu beruhigen, sondern sie herauszufordern, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Aber jetzt muss ich einen Preis für meine Meinungsfreiheit bezahlen, indem ich auf meine Bewegungsfreiheit verzichte oder in den Untergrund gehe und für immer schweige. Niemand konnte mir die Last dieser Entscheidung abnehmen. Ich musste dieses Paradox der Freiheit ertragen oder es auflösen.

Ich atmete tief durch und betrachtete jede Option, die sich mir bot, als wäre sie ein Freund oder ein Feind, dem ich in die Augen sehen müsste. Es gab nur drei Möglichkeiten. Entweder die Reise antreten und riskieren, nie wieder nach Hause zu kommen, oder die Reise absagen und eine Weile untertauchen, bis sich die Lage beruhigt hatte und die Geheimdienste mehr über das Netzwerk wussten, das mich töten wollte. Oder ich könnte mich öffentlich für meine Kritik am Islam entschuldigen und von nun an keine Bücher mehr über Religion veröffentlichen.

Tatsächlich begann ich in meinem Kopf einen Text zu schreiben, in dem ich mich bei den Muslimen für meine Bücher entschuldigte und versprach, mich nie wieder über den Islam zu äußern. Es war die Stimme meines Vaters, die in mir sprach. Mein Vater, der fromme Imam, der meine Thesen über den Islam für Gotteslästerung hielt. Die Stimme, vor der ich in eine andere Welt geflohen bin, die mich aber nie wirklich verlassen hat. Die Stimme meiner frühen Kindheit, die mir immer wieder sagte, dass ich schuldig sei und eine harte Strafe verdiene. Mein Vater war nur zwei Wochen vor der Buchmesse gestorben, aber die Angst vor ihm und vor allem, wofür er stand, war in meinem Unbewussten lebendiger denn je. Denn diese Angst aus meiner Kindheit war das Fundament meiner Psyche. Die Angst und die Flucht vor dieser Angst waren wesentliche Teile meiner Identität. Das autoritäre System, in dem ich aufwuchs, pflanzte in mir die Erzählung ein, dass ich es nie schaffen würde, außerhalb dieses Systems zu bestehen. Es hat mir immer eingeflüstert, dass ich mich für jeden Schritt, den ich ohne die Führung dieses Systems lebe, entschuldigen muss.

Ich war erschrocken über mich selbst und strich diese Möglichkeit sofort aus meinen Überlegungen. Die Stimme der Vernunft flüsterte mir zu: Eine Entschuldigung wäre ein Verrat an allem, was du bist, und eine Belohnung der Terroristen, die jeden zum Schweigen bringen wollen, sofern er ihrem starren Weltbild widerspricht. Selbst wenn ich mich wirklich entschuldigt hätte, wären die Todesurteile nicht zurückgenommen worden, denn nach islamischer Theologie kann die Reue von jemandem, der Gott beleidigt hat, akzeptiert werden, aber jemand, der den Propheten beleidigt hat, muss getötet werden, selbst wenn er seine Aussage zurücknimmt. Das hat der Al-Azhar-Professor, der die Todesfatwa gegen mich ausgesprochen hat, im ägyptischen Fernsehen unmissverständlich klargemacht.

Aus heutiger Sicht wäre die zweite Option die klügere gewesen. Ich hätte die Reise absagen und abwarten sollen, wie sich die Situation entwickelt. Aber ich habe mich entschieden, wohl auch aus Eitelkeit, mein Kreuz oder besser gesagt meine kugelsichere Weste zu tragen und nach Frankfurt zu fliegen. Ich wusste damals nicht, dass die große Bedrohung nicht nur meine existenzielle Angst, sondern auch meine Selbstüberschätzung förderte. Ich wollte das Ganze als Mut interpretieren. Eigentlich war ich voller Unsicherheit und Frustration, aber eine innere Stimme sagte mir, ich sei extrem wichtig, deshalb trachte man mir nach dem Leben. Aber diese Eitelkeit hatte wohl auch eine Schutzfunktion. Sie sollte meine Angst in Adrenalin umwandeln und mein Selbstbild gegen meine Dämonen stärken. Sie sollte mich zum Helden und nicht zum Opfer machen. Sie sollte mir helfen, dem Ungeheuer in die Augen zu sehen: der Angst, die mich seit Jahren umgibt und die nun ihren Höhepunkt erreicht hat. Ich wollte auch diese Grenze überschreiten.

Ich betrat die Buchmesse und bemerkte, dass die schwer bewaffneten Leibwächter besonders angespannt waren. Ich stellte fest, dass nicht nur mein Personenschutzteam, sondern auch die Bundespolizei, die Frankfurter Polizei und der Staatsschutz anwesend waren. Pistolen, Langwaffen und kugelsichere Schilde waren im Einsatz. Ich schwitzte heftig unter der Schutzweste und hatte das Gefühl, mich verstecken zu müssen. Niemand durfte meine Angst riechen, denn als Kind hatte ich gelernt, dass dann Straßenhunde noch aggressiver werden. Ich trat ans Rednerpult und sprach ruhig und besonnen wie immer, aber innerlich weinte ich, weil ich es als Angriff auf meine Würde als Autor empfand, dass ich Angst hatte und während meines Vortrags eine kugelsichere Weste tragen musste. Ich hielt es für eine Travestie der offenen Gesellschaft und eine Niederlage der westlichen Kultur, dass ein Intellektueller mitten in Europa im 21. Jahrhundert um sein Leben fürchten muss, wenn er eine Rede hält. Die Angst wechselte an diesem Tag ständig in mir und nahm verschiedene Formen an: Mal war ich wütend auf die Politiker, die auf meine früheren Warnungen vor Islamisten in Deutschland nicht gehört hatten, mal auf junge deutsche Muslime, die in Freiheit geboren und hier zur Schule gegangen sind und dennoch glauben, im Kielwasser terroristischer Bewegungen Befreiung und Lebenssinn finden zu können. Nach und nach verwandelte sich die Wut in Trauer und Verzweiflung.

Nach mehreren Interviews und Gesprächen, in denen ich Selbstbewusstsein vortäuschte, kehrte ich erschöpft ins Hotel zurück, um mich für die abendliche Feier frisch zu machen. Als ich mein Zimmer betrat, hatte ich einen Kloß im Hals und das Bedürfnis zu weinen und zu fluchen. Meine Eitelkeit wich und überließ mich meiner Angst und Verzweiflung. Aber ich wusste, wenn ich mich von meinen Gefühlen überwältigen ließ, würde ich zusammenbrechen.

Ich duschte, setzte die Maske des tapferen Autors wieder auf und ging zur Party. Die Verlagsleiterin war stolz auf die Platzierung des Buches auf der »Spiegel«-Liste. Eine Champagnerflasche nach der anderen wurde geöffnet. Einige Schriftstellerkollegen und Journalisten gratulierten mir herzlich, andere schauten mich neidisch oder misstrauisch an. Einer fragte: »Und wer bezahlt diesen Spaß hier?« Er meinte nicht das rauschende Fest, sondern die Kosten für die vielen Sicherheitsleute, die mich begleiteten. Ich versuchte, die Fassung zu wahren. Ich durfte zu diesem Zeitpunkt nichts über meine Bedrohungssituation sagen. Ich lächelte ihn an und sagte: »Wenn Sie über eine Brücke fahren, fragen Sie dann immer, wer sie bezahlt hat? Wahrscheinlich nicht. Denn man geht davon aus, dass die Brücke wichtig ist, um von A nach B zu kommen. Auch die Meinungsfreiheit ist ein wichtiger Teil der Infrastruktur einer Demokratie, eine Brücke, die dafür sorgt, dass wir den Weg zueinander finden. Wir alle zahlen dafür, der Staat, Sie und ich, denn Meinungsfreiheit ist sehr wertvoll, und das ist gut so.« Ich sagte das und ging, um mir weitere Kommentare dieses Herrn zu ersparen, der sehr arrogant wirkte und keine Ahnung hatte, was los war.

In den letzten zehn Jahren sind mir immer wieder solche Menschen begegnet, die mir nicht einmal Personenschutz gegönnt haben. »Ist das wirklich nötig?«, fragen die einen. »Sind Sie wirklich so gefährdet, dass Sie so viele Bewacher brauchen?«, fragen andere. »Sie müssen sich wichtig fühlen, wenn Sie so viele Bodyguards haben wie die Kanzlerin«, sagte einer. Selbst bei der Islamkonferenz in Berlin fragte mich eine Muslima, die vom Staat mit Fördergeldern und Integrationspreisen überhäuft wird: »Was machen Sie hier für eine Show mit den Bodyguards?« Als Steuerzahlerin wollte sie wissen, ob diese Schutzmaßnahmen für mich nicht übertrieben seien. Sie packte mich am Arm und fragte, ob meine Polizisten sie jetzt angreifen würden. Der Journalist Ulrich Kienzle warf mir in einer Talkshow vor, ich sei selbst schuld an den Morddrohungen, weil ich die Fundamentalisten mit meinen islamkritischen Thesen provoziert hätte.

Diese und andere Reaktionen auf meine Situation haben mir gezeigt, dass wir in Deutschland Probleme haben, die gravierender sind als Islamismus und Terrorismus. Vier dieser Probleme sind: vorauseilende Angst, Stammesdenken, mangelnde Empathie und Verachtung für die Freiheit des Andersdenkenden. Jeder verwendet den Begriff »Freiheit« gerne als exklusives Recht für sich selbst. Jeder kämpft für die Freiheit oder die Privilegien seiner Gruppe, nicht für die Freiheit aller und nicht für das Gemeinwohl. Hinter der Verachtung der Freiheit der anderen verbirgt sich der autoritäre Charakter, den Adorno beschrieben hat. Ob rechts, links oder in der Mitte der Gesellschaft, immer wieder bin ich Menschen begegnet, die sich danach sehnen, in einem autoritäreren System zu leben, das bestimmt, was der Einzelne tun und sagen darf.

Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es 70 Jahre nach dem Ende des »Dritten Reiches« und 26 Jahre nach dem Fall der Mauer in Deutschland so viel Lust auf Unterwerfung geben würde. Ich hätte nie gedacht, dass man einem mit dem Tode bedrohten Schriftsteller mit so viel Häme, Schadenfreude und einem solchen Mangel an Empathie begegnen kann. Ich habe immer verstanden, warum Muslime meine Thesen nicht mögen, weil das, was ich schreibe, das infrage stellt, was sie für absolut wahr halten. Aber ich habe nie verstanden, warum manche Journalisten und Intellektuelle mich fast hassen. Vielleicht, weil ich ausspreche, was sie sich nicht zu sagen trauen. Vielleicht, weil ich sie an ihre Angst erinnere, die sie als Toleranz tarnen. Vielleicht, weil ich mich weigere, vor dem Altar der linksliberalen, progressiven Orthodoxie niederzuknien, und meinen muslimischen Hintergrund nicht dazu benutze, einen Opferstatus zu beanspruchen. Vielleicht, weil ich ihnen zeige, dass sie Schafe sind, die sich der herrschenden Ideologie des Multikulturalismus unterwerfen und alles, was sie sagen und schreiben, durch den Filter dieser Ideologie laufen lassen. Vielleicht provoziert sie die Tatsache, dass ich mich nicht darum kümmere, was meine Kollegen aus dem Kulturbereich über mich denken, während sie damit beschäftigt sind, ihr eigenes Image in ihrem eigenen Milieu zu pflegen. Vielleicht steckt manchmal auch nur ein latenter Rassismus dahinter, weil einige von ihnen denken müssen: Wer ist dieser Ägypter, der uns über Meinungsfreiheit und Aufklärung belehren will?

Diese Leute feiern in Artikeln und Gesprächen den Multikulturalismus, aber für mich, einen deutsch-ägyptischen Schriftsteller, der in Ägypten, Deutschland und Japan gelebt hat, fünf Sprachen spricht und dessen Bücher in 15 Sprachen übersetzt wurden, war kein Platz auf der Multikultiparty. Denn ihre Vielfalt ist eine Vielfalt der Ethnien und Religionen, nicht der Meinungen und politischen Ansichten. Ein multikultureller Mensch gilt nur dann als multikulturell, wenn er seine Herkunft verherrlicht, seine Community verteidigt und sich ständig als Opfer des weißen Mannes darstellt. Mit Multikulturalismus meine ich nicht das Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen Kulturen – das ist eine wertvolle Errungenschaft der modernen, offenen Gesellschaft. Das ist Multikulturalität, nicht Multikulturalismus. Während Multikulturalität farbenblind ist und Menschen nicht nach ihrer Herkunft unterscheidet, betont Multikulturalismus Hautfarbe, Ethnie und Religion und erhebt sie zu politischen Kategorien, die den Umgang mit Menschen bestimmen. Dieser Multikulturalismus ist nichts anderes als ein Machtinstrument der neuen Linken zur Durchsetzung ihrer Agenda und zur Ausgrenzung ihrer politischen Gegner. Er nutzt weder den Migranten noch den Opfern von Rassismus. Freiheit ist weder Motivation noch Ziel dieses Multikulturalismus. Es geht lediglich darum, die Kontrolle und Deutungshoheit über den gesellschaftlichen Diskurs zu gewinnen und abweichende Haltungen und Meinungen zum Thema Migration als Rechtspopulismus zu denunzieren.

Kaum einer der Multikultiapostel weiß, wie es sich anfühlt, seit zehn Jahren unter Polizeischutz zu leben, welche Belastungen und Entbehrungen das mit sich bringt. Niemand weiß, was es bedeutet, so viele Freunde und Familienmitglieder zu verlieren, weil sie anderer Meinung sind als man selbst. Niemand weiß, wie es sich anfühlt, wenn die Ehe unter dem Druck der Angst zerbricht und man in zehn Jahren ein Dutzend Mal den Wohnort wechselt, weil man ihn nicht mehr geheim halten kann. Keiner von ihnen musste wie ich auf Theater- und Kinobesuche verzichten, um sich und seiner Frau »unnötigen« Stress zu ersparen. Kaum jemand weiß, wie oft ich bei Lesungen oder auf offener Straße trotz Polizeischutz angegriffen, beschimpft oder bespuckt wurde. Niemand muss jedes Mal mit dem Gedanken ans Rednerpult treten, es könnte das letzte Mal sein. Aber viele maßen sich an, über meine Schutzmaßnahmen zu urteilen, ohne sich die Mühe zu machen, beim Innenministerium nachzufragen, das diese Schutzmaßnahmen beschlossen hat, ohne dass ich je darum gebeten hätte. Aber ich bin dankbar für den Schutz, den ich in diesem Land, meinem Heimatland, genieße.

Wenige Tage nach der Buchmesse erhielt ich eine Vorladung der Berliner Staatsanwaltschaft. Gegen mich wurde Anklage wegen Volksverhetzung erhoben. Meine Thesen über Mohamed würden Hass gegen Muslime schüren, hieß es. Ich fand es merkwürdig, dass sich ein Autor im Jahr 2015 mitten in Europa vor der Staatsanwaltschaft für die Thesen seines Buches rechtfertigen muss. Das habe ich am Ende auch nicht getan. Ich habe nur mein Buch zur Verteidigung vorgelegt und gesagt, dass alles, was ich darin über Mohamed geschrieben habe, auf anerkannten Texten des Islam basiere, die in jeder Moschee zu finden seien. Ich fragte den Staatsanwalt, ob ich eine Vorladung bekommen hätte, wenn mein Buch »Jesus. Eine Abrechnung« heißen würde. Meine Frage war rhetorisch und ich erwartete keine Antwort.

Das Verfahren wurde eingestellt, aber Ruhe konnte ich offenbar nicht haben. In derselben Woche wollte mir ein Kölner Hotel den Aufenthalt verweigern und meine Veranstaltung dort absagen, weil ich »die Sicherheit der anderen Gäste gefährde«. Erst als ich dem Geschäftsführer mit rechtlichen Konsequenzen und einer großen Schadensersatzklage drohte, lenkte er ein und die Sicherheit der anderen Gäste war ihm plötzlich egal. In derselben Woche wurde ich in München vor einer Lesung von einer Gruppe linker Antifaschisten mit brennenden Kerzen angegriffen. Ein junger deutscher Aktivist beschimpfte mich als »Faschist« und versuchte, mir mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, wurde aber von meinen Bodyguards und der bayerischen Polizei gestoppt. Dieser junge Mann hatte wohl keines meiner Bücher gelesen, maßte sich aber an, über mich zu urteilen.

Er glaubte, die Freiheit zu verteidigen, indem er einen Autor daran hinderte, einen Vortrag zu halten. Das ist ein Phänomen, das ich zunehmend bei jungen Menschen im Westen beobachte: Viele wissen wenig, urteilen aber sehr schnell und sind nicht bereit, sich auf eine kontroverse Diskussion einzulassen. Sie moralisieren lieber und versuchen, ihre Gegner nicht mit Argumenten, sondern mit Maulkörben zum Schweigen zu bringen. Viele von ihnen kommen vielleicht mit ihrem eigenen Leben nicht zurecht, wollen aber die Welt retten. Ihre Unsicherheit, ihr heiliger Zorn und ihre Diskursunfähigkeit sind Vorboten des Totalitarismus. Ihr Mangel an Wissen ist der Ausdruck von Faulheit und Arroganz, denn ich erwarte, dass sie meine Schriften zur Kenntnis nehmen, bevor sie mich verdammen.

Im September 2015 wurde ich in die Talksendung »Hart, aber fair« eingeladen, um über mein neues Buch zu sprechen. Die Flüchtlingskrise war auf ihrem Höhepunkt und Hunderttausende Migranten aus Syrien, Afghanistan und Nordafrika drängten nach Deutschland. Ich habe in der Sendung gesagt, dass ich das Recht auf Asyl nicht infrage stelle, aber dass das Land sich fragen müsse, ob die Gesellschaft auf so viele neue Zuwanderer vorbereitet ist. Ich habe gewarnt, dass das Land auf Phänomene wie Terrorismus, Kriminalität und massenhafte sexuelle Belästigung, die mit Massenmigration einhergehen werden, nicht vorbereitet sei, übrigens drei Monate vor den Ereignissen der Silvesternacht in Köln. Nur wenn man dafür Konzepte hätte, könnte man so viele Menschen ins Land lassen, merkte ich in der Sendung an. Dafür wurde ich im Internet als Rassist beschimpft. So verlor ich in diesem Monat meinen Vater, ohne ein letztes Gespräch mit ihm geführt zu haben, verlor meine Bewegungsfreiheit und wurde als »Faschist«, »Volksverhetzer« und »Rassist« beschimpft. Ich spielte mit dem Gedanken, Deutschland für immer zu verlassen, wollte aber keine Entscheidung aus Wut und Enttäuschung treffen.

Die einen nennen mich mutig, die anderen provokativ. Für die einen bin ich ein Aufklärer, für die anderen ein Aufwiegler. Für die Islamisten bin ich ein Feind des Islam, der getötet werden muss; für Teile der deutschen Linken ein Islamhasser, der die multikulturelle Utopie stört; für die Rechten ein Kronzeuge gegen Muslime; für das Berliner Landeskriminalamt bin ich 708, eine Nummer, die meine Identität verschleiern soll, wenn die Beamten über Funk mit mir sprechen. Für die Hotels, in denen ich übernachte, bin ich mal Mark Vedal, mal Raul Lopez, zwei von vielen Pseudonymen, die verhindern sollen, dass man erfährt, dass ich in diesem oder jenem Hotel übernachte. Aber ich kämpfe jeden Tag gegen die Fragmentierung, gegen Fremdzuschreibung, auch meine Eitelkeit und meine Angst kämpfen jeden Tag in mir. Mal gewinnt die eine, mal die andere Seite die Oberhand, und ich versuche, mein Gleichgewicht nicht zu verlieren. Gegen falschen Beifall kämpfe ich mit der gleichen Vehemenz wie gegen Beschimpfungen und Anfeindungen. Denn ich bin nicht das, was andere von mir denken oder erwarten.

Ich bin viel mehr als ein Schriftsteller, der seit Jahren unter Polizeischutz lebt. Freiheit bedeutet für mich nicht nur die Abwesenheit von Zwängen oder das Recht auf Selbstverwirklichung, sondern auch, mich gegen jede Vereinnahmung, Überhöhung oder Herabsetzung zu wehren und auch unter großem Druck meine Authentizität zu bewahren. Freiheit bedeutet, jeden Schritt in meinem Leben bewusst zu tun und nicht nur als Reaktion auf die Handlungen, Meinungen oder Erwartungen anderer. Freiheit bedeutet nicht nur, meine Angst zu überwinden, sondern auch meine Eitelkeit, meine Konditionierung und meine Vorurteile.

Anfang 2023 erschien mein Buch »Islam. Eine kritische Geschichte« und ich sollte es im Pfefferberg Theater in Berlin vor großem Publikum vorstellen. Die erste Hälfte des Tages verlief ganz normal. Ich ging mit meiner Frau einkaufen, wir waren frisch verheiratet. Meine Ex-Frau hat den Stress und die Angst nicht ausgehalten, die mit der Fatwa gegen mich einhergingen.Islamisten fanden ihre Identität heraus und belästigten sie über Facebook, woraufhin sie alle ihre Social-Media-Konten löschte und nach Japan flog. Sie wollte ein Kind, aber ich hielt es für unverantwortlich, unter diesen Umständen eines in die Welt zu setzen. Schließlich entschieden wir uns für die Scheidung. Nach einer langen Fernbeziehung kommt meine neue Frau nun aus dem Ausland zu mir und erfährt zum ersten Mal, wie mein Leben unter Polizeischutz aussieht. Ich habe ihr davon erzählt, aber es live zu erleben, ist etwas anderes. Aber vorher mussten wir noch einkaufen gehen.

Wie immer sollte der Laden weit weg von dem Viertel sein, in dem ich wohne, damit niemand meinen Einkaufsort mit meinem Wohnort in Verbindung bringen kann. Aber eigentlich wohne ich nirgendwo. Ich ziehe regelmäßig um und lebe seit zehn Jahren wie ein Nomade. Ich lebe zwischen Kartons, die unausgepackt in meiner Wohnung stehen. Ich habe kein Stammrestaurant, keine Lieblingsbäckerei, keine Freunde, die ich jedes Wochenende treffe. Und selbst wenn ich spazieren gehe, begleiten mich immer sechs Beamte des Landeskriminalamtes Berlin. Sie sind auch heute bei mir.

Ich betrete ein türkisches Lebensmittelgeschäft. Zu riskant, sagt meine Frau, denn da kaufen bestimmt auch Islamisten ein und die würden ausflippen, wenn sie mich sehen. Sie weiß, dass ich oft von jungen Muslimen auf der Straße erkannt und verbal oder körperlich angegriffen werde. In Berlin darf ich nicht einmal bestimmte Viertel besuchen. Vor einer Woche wollte ich mit meiner Frau in ein libanesisches Restaurant gehen, aber das Aufklärungsteam, das das Restaurant vor meiner Ankunft inspiziert hatte, stellte fest, dass sich dort bewaffnete Mitglieder eines kriminellen arabischen Clans aufhielten. Mein Team riet mir, nicht in das Restaurant zu gehen, da es sonst zu einer Auseinandersetzung kommen könnte, ich hatte auch oft die arabischen Clans und den Umgang des Staates mit ihnen kritisiert. So musste die Polizei den Kriminellen ausweichen und nicht umgekehrt.

Das ist die Welt, in der ich lebe. Das ist das Europa des Jahres 2023, in dem Islamisten und Kriminelle ungestört einkaufen oder essen gehen und ihre Hassreden im Freien halten, während ein Autor sich verstecken muss und mehrere schwer bewaffnete Leibwächter braucht, um Gemüse und Brot zu kaufen. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich nicht überall hingehen kann, dass die Beamten immer da sind, aber ich weigere mich, das als Normalzustand zu akzeptieren. In Deutschland läuft etwas schief, und das schon seit Jahren, nicht nur im Umgang mit Islamisten, sondern auch im Umgang mit Freiheit und Streitkultur. Unsere Demokratie wird immer weicher und verliert langsam ihre Zähne. In einer Zeit, in der der Westen von allen Seiten angegriffen wird, lässt er es zu, dass er auch im Inneren infrage gestellt und unterwandert wird. Alles im Namen von Vielfalt und Toleranz.

Ein junger Mann erkennt mich im Supermarkt und zeigt seinem Freund, dass ich es bin. Wenn Blicke töten könnten, wäre ich längst tot. Aber die beiden Jungs haben wahrscheinlich noch nie ein Buch von mir gelesen. Vermutlich haben sie ein Bild von mir in einem islamistischen Forum im Internet gesehen, wo ich als Kafir bezeichnet werde, als ein Ungläubiger, der den Islam beleidigt; die Islamisten nennen mich in diesen Foren Abdel-Schaitan, was auf Arabisch Teufelsdiener bedeutet. Die sozialen Netzwerke, eigentlich eine späte Frucht des Fortschritts und der Freiheit, wimmeln nun von solchen Plattformen, die bei jungen Muslimen sehr beliebt sind und in denen gegen mich und andere Islamkritiker oder Kritiker des türkischen Präsidenten Erdoğan gehetzt wird. Das ist ein Paradox der Freiheit, denn solche Foren fallen unter die Meinungsfreiheit.

Sowohl im Kulturbetrieb als auch in der Politik hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass nur eine Minderheit Ziel von Hetze sein kann, nicht aber die Quelle des Hasses selbst. Dabei gelten längst nicht für alle die gleichen Kriterien. Man ist kein Hassprediger, nur weil man Hasstiraden gegen andere verbreitet, sondern man muss erst einmal schauen, wer man ist und an wen sich die Hasstiraden richten. Wenn du einer religiösen, ethnischen oder sexuellen Minderheit angehörst, dann bist du schutzbedürftig und darfst andere beschimpfen und beleidigen, die du für privilegiert oder kulturell unsensibel hältst. Wenn du aber die AfD wählst, den Islam kritisierst oder einfach nur weiß bist, dann bist du ein legitimes Ziel für Verunglimpfung, Verachtung und Hetze. Selbst körperliche Angriffe auf dich werden verschwiegen, relativiert oder gerechtfertigt, denn deine Angreifer müssen ja Gründe gehabt haben. Auch das haben wir der Multikultidoktrin und der linken Identitätspolitik zu verdanken.

Die LKA-Beamten, die mich in den Laden begleitet haben, haben längst bemerkt, dass die beiden jungen Männer mich beobachten und über mich sprechen. Drei Beamte bilden einen Schutzwall um mich, die anderen drei stehen am Anfang der Gänge, die zu mir führen. Meine Frau zittert und hält meine Hand, ich beruhige sie mit den Worten: »Keine Sorge, es wird nichts passieren.« Und es ist nichts passiert. Das Prinzip des Polizeischutzes hat wieder einmal funktioniert: Die Beamten sind ständig bei mir, nicht nur, um Angriffe auf mich abzuwehren, sondern auch, um potenzielle Angreifer abzuschrecken, damit sie es gar nicht erst versuchen. Meist hat das auch funktioniert. Nur ein paar Mal haben übereifrige, unvorsichtige junge Muslime versucht, mich körperlich anzugreifen, und wurden sofort von der Polizei gestoppt. Oft begnügen sie sich damit, mich zu beschimpfen oder anzuspucken. Ich schüttle dann nur den Kopf oder lächle sarkastisch. »Wenigstens lebe ich noch«, tröste ich mich nach jedem Angriff. Aber oft überwiegt der Geschmack von Verzweiflung und Bitterkeit. Oft hatte ich keine Antwort auf die Angst in den Augen meiner Frau, bevor ich zu einer Lesung ging.

Und heute ist so ein Tag. Am Abend findet die Premiere meines neuen Buches statt, und meine Frau hat beschlossen, dabei zu sein. Die Tatsache, dass die Polizei in großer Zahl anwesend ist und die Taschen der Zuschauer gründlich durchsucht werden, beruhigt sie nicht im Geringsten. Sie will nicht auf dem ihr zugewiesenen Platz in der ersten Reihe sitzen, sondern setzt sich in die hinteren Reihen. Sie möchte das ganze Publikum im Blick haben.

Aus meiner Sicht verläuft der Abend relativ reibungslos, aber mir fällt auf, dass die Polizeibeamten am Rande des Saales energischer hin und her laufen und oft über Funk kommunizieren. Erst gegen Ende der Veranstaltung wird mir klar, warum. Ein junger bärtiger Mann steht auf, zeigt, dass er eine Frage stellen möchte, und greift nach dem Saalmikrofon. Er stellt keine Frage, sondern zählt in perfektem Deutsch eine Reihe von Vorwürfen gegen mich auf. Ich hätte seinen Propheten beleidigt, seine Religion mit Faschismus gleichgesetzt und gefordert, der Westen solle die Muslime vernichten. Bevor ich ihn fragen kann, wo ich so etwas gesagt hätte, nennt er mich »krank« und »Kafir« und sagt, ich wolle das Licht Allahs auslöschen. Die Stimmen im Publikum werden lauter und fordern den Mann auf, die Beleidigungen zu lassen und seine Frage zu stellen. Ich bitte die Zuhörer, den Mann ausreden zu lassen, denn auch wenn seine Rede die Grenzen der Meinungsfreiheit überschreitet, möchte ich nicht in seine Freiheit des hässlichen Wortes eingreifen. Mit einem Mal stehen über 20 andere junge Muslime auf, applaudieren dem jungen Mann und rufen religiöse Parolen und weitere Schmähungen. Bevor ich auf diese absurden Anschuldigungen reagiere, suche ich meine Frau im Publikum und finde sie in einer Reihe direkt vor den islamistischen Störern. Ich mache mir Sorgen um sie.

Der junge Mann und seine Begleiter warten nicht einmal meine Antwort ab, sondern verlassen demonstrativ den Raum. An einer Diskussion sind sie überhaupt nicht interessiert. Sie sind eigens aus Hamburg angereist, wollten mich beleidigen und ein Video davon ins Internet stellen, um sich als Helden des Islam zu feiern. Sie gehören zu Hizb ut-Tahrir, einer islamistischen Gruppe, die in Deutschland zwar verboten ist, aber ungestört arbeitet, missioniert und die Terrororganisation Hamas unterstützt. Wie gefährlich diese Gruppe ist, erfährt die deutsche Gesellschaft erst Monate später, als sie während des Gazakrieges Tausende Demonstranten in Hamburg und Essen mobilisiert, islamistische Parolen skandiert und die Errichtung eines Kalifats fordert.

Erst dann werden sich deutsche Politiker über das Ausmaß des Islamismus und Antisemitismus in Deutschland wundern, obwohl ich seit Jahren davor warne, dass genau dies im Schatten der multikulturellen Utopie wächst und gedeiht. Ironischerweise wird der Multikulturalismus oft mit der deutschen Schuld an den Juden gerechtfertigt, während die hier lebenden Juden kaum von der neuen Ideologie profitieren. Ganz im Gegenteil. Viel mehr profitieren ihre Angreifer. Heute verstecken Juden auf deutschen Straßen ihre Kippa und ihren Davidstern, jüdische Kinder haben Angst, zur Schule zu gehen, weil sie dort oft von muslimischen Kindern angegriffen oder beschimpft werden. Erst während des Gazakrieges wurden meine Analysen, für die ich jahrelang als islamophob und rassistisch gebrandmarkt wurde, wieder aufgegriffen. Leider viel zu spät!

Mir war das alles egal. Ich wollte die Veranstaltung so schnell wie möglich beenden und mit meiner Frau nach Hause fahren, denn wie ich sie kenne, war sie mit den Nerven am Ende. Wir saßen im Polizeiauto und ich versuchte, sie zu beruhigen, aber sie fragte mich: »Was wäre, wenn einer von ihnen eine Waffe dabei gehabt hätte? Die Polizei durchsucht nur Rucksäcke und Handtaschen, nicht aber Hosen- und Jackentaschen.« Sie brach in Tränen aus und fragte mich, ob es sich lohne, mein Leben für die Meinungsfreiheit zu opfern. Salman Rushdie verlor einige Monaten davor ein Auge, als ihn ein Muslim in New York mit einem Messer angriff, andere verloren im Laufe der Jahre ihr Leben, weil sie den Islam kritisierten. »Was, wenn dir das Gleiche passiert?«, fragte sie. Ich hatte keine Antwort auf diese Frage und konnte nichts sagen und nichts tun, außer sie zu umarmen.

Als wir nach Hause kamen, schlief meine Frau bald ein, nachdem ich sie beruhigt hatte, aber ich lag noch lange wach. Ich dachte an die jungen Männer, die mich heute beschimpft hatten. Sie erinnerten mich an den jungen Antifaschisten, der mir vor Jahren ins Gesicht schlagen wollte. Auch sie glauben, im Namen der Freiheit gehandelt zu haben. Auch sie urteilten über mich, ohne mein Buch gelesen zu haben, schrien mich an, wollten aber nicht mit mir diskutieren. Es scheint eine Epidemie zu sein, die sich vor allem unter den jungen Leuten ausgebreitet hat. Sie sind unsicher, treten aber selbstbewusst auf und versuchen, ihre Gegner zum Schweigen zu bringen. Sie leben in Freiheit, unterwerfen sich aber freiwillig einem Ideal oder einer Gruppe, weil sie diese Unterwerfung als Zugehörigkeit zu einer Elite empfinden.

Auch ich war vor dreißig Jahren Mitglied der Muslimbruderschaft in Ägypten, weil ich glaubte, dass diese islamistische Gruppe für Freiheit und Gerechtigkeit am Nil kämpfte. Auch ich konnte damals nicht akzeptieren, dass jemand den Islam oder den Propheten kritisiert, und war bereit, mein Leben für meine Religion zu opfern. Dann wurde ich desillusioniert und verließ die Bruderschaft, auch im Namen der Freiheit, weil ich erkannte, dass sie mich als Individuum nicht ernst nahm und blinden Gehorsam von mir erwartete. Ich verließ Ägypten und kam nach Deutschland, um meine wahre Meinung über Religion und Politik sagen zu können, und nun muss ich meine Bewegungsfreiheit gegen meine Meinungsfreiheit eintauschen.

Als ich nach Deutschland kam, hoffte ich, die starren Denkstrukturen und Zwänge hinter mir gelassen zu haben, die meine Freiheit in Ägypten eingeschränkt hatten. Ich dachte, Europa hätte nach Religions- und Weltkriegen, nach der Aufklärung und nach dem Ende des kommunistischen Imperiums eine Form des Zusammenlebens gefunden, frei von Konformismus, Einschüchterung und Gruppenzwang. Doch ich bin in ein Europa eingewandert, in dem unfreie Denk- und Verhaltensmuster nicht nur vorhanden sind, sondern auch Politik, Medien, Aktivismus und gesellschaftliche Debatten prägen. Religiöse Kategorien wie »absolute Wahrheiten«, »Gut und Böse«, »Schuld und Sühne«, »Erbsünde und Erlösung«, »Gebote und Verbote« spielen im politischen Geschehen und im medialen Diskurs eine wesentliche Rolle. Tribalismus, Personenkult und totalitäre Tendenzen gibt es auf allen Seiten des politischen Spektrums, vor allem bei jungen Menschen. Ich erlebe das Wiederaufleben der gleichen Zwänge, die ich in meiner alten Heimat hinter mir gelassen habe, wenn auch unter anderen Bezeichnungen, die moderner oder progressiver klingen.

Der Freiheitsgedanke ist für viele nicht mehr erfüllend, weil diese Freiheit keine Konturen mehr hat und nicht mehr sinnstiftend wirkt. Deshalb erleben alte Ideologien eine Renaissance und polarisieren die Gesellschaft. Dem Westen fehlt ein starkes Gegennarrativ zum Rechts- und Linkspopulismus und zum islamischen Fundamentalismus. Autoritäres Denken und totalitäre Tendenzen kehren unter dem Deckmantel von Progressivität, Multikulturalität und Identitätswahrung nach Europa zurück. Frustration und Wut wachsen in allen Lagern, die Toleranz gegenüber unliebsamen Meinungen nimmt ab. In den Medien und im politischen Diskurs werden aus falsch verstandener Toleranz die wirklichen Probleme verschwiegen, die wir in diesem Land haben. Nur wenn etwas Schlimmes passiert, wie ein Terroranschlag oder die Silvesterkrawalle, wird eine Zeit lang in den Medien darüber diskutiert, dann werden die Ereignisse schnell wieder relativiert, weil diejenigen, die an den Schaltstellen in Medien und Politik sitzen, kein Interesse an einer tiefgreifenden Debatte haben.

Die fehlende Debatte verhärtet die Fronten und fördert die Entstehung von Feindbildern. Die Rechten haben das Feindbild »Asylbewerber« geschaffen, die Linken das Feindbild »AfD«. Wir erleben einen Zickenkrieg, der die Gesellschaft zersetzt und den Hass in neue Dimensionen treibt. Die Verengung des Diskurskorridors zeigt eine Schwäche unserer politischen Kultur und eine Erosion der Demokratie. Identitäre von rechts und links vergiften das öffentliche Klima, Antisemiten und Staatsfeinde haben ihre Masken fallen lassen. Nicht Freiheit, sondern Ideologie, grassierende Angst und zunehmende Gereiztheit bestimmen das Denken und Handeln der Menschen und der Politik.

Diese jungen Männer, die mich beleidigt haben, sind zwar in Freiheit geboren, aber sie nehmen sich von der Freiheit nur das, was ihnen passt, und lehnen jene Aspekte der Freiheit ab, die ihren Dogmen widersprechen. Sie genießen die Früchte der Demokratie, aber sie verachten die Grundprinzipien dieser Demokratie zutiefst. Sie reduzieren Freiheit auf Glaubensfreiheit und entwickeln damit eine Anspruchsmentalität, die man nicht nur bei Islamisten findet. Viele in diesem Land glauben, ein Recht darauf zu haben, keine kritischen Meinungen über ihre eigene Lebensauffassung, politische Einstellung, ethnische Gruppe oder religiöse Überzeugung zu hören. Selbst an den Universitäten betrachten viele Studenten die Hörsäle nicht mehr als Orte der Kontroverse und des freien Diskurses, sondern als Schutzräume für ihre Gefühle und Empfindlichkeiten. Sie wollen nicht mit Positionen belästigt werden, die ihren Überzeugungen nicht entsprechen, und sie wollen kritische Bücher zu diesen Themen aus den Bibliotheken entfernen. Später werden diese Studenten Lehrer, Journalisten und Politiker sein, die die Debatten und die Zukunft des Landes bestimmen. Keine guten Aussichten.

Ich dachte an die seltsame Dialektik der Freiheit im Westen. Nach dem Scheitern der Utopien von Faschismus und Kommunismus, die im Namen von Befreiung und Gerechtigkeit entstanden waren und die Gesellschaften in Geiselhaft genommen hatten, erfand der Westen eine neue Utopie namens Multikulturalismus. Im Namen von Vielfalt und Toleranz entstand ein neues Dogma, das Kritik an Minderheiten verbietet und Andersartigkeit in jeder Hinsicht als Bereicherung feiert. Neue Taburäume wurden errichtet, die nicht betreten werden dürfen. Alles im Namen von Freiheit, Partizipation und Toleranz. Für mich war das nichts anderes als die Flucht von einer Form der Bevormundung in eine andere. Ob im Faschismus, im Kommunismus oder unter der Flagge des Multikulturalismus, immer waren es einige wenige Eingeweihte, die den Diskurs führten und bestimmten, wer gut und wer böse ist, was gesagt und was nicht gesagt werden darf.

Der Faschismus entstand im Namen der Befreiung der eigenen Rasse, der Kommunismus im Namen der Befreiung der Arbeiterklasse. Und der Multikulturalismus kämpft für die scheinbare Befreiung ethnischer Minderheiten, denn sind die denn in Deutschland unfrei? Keine dieser Ideologien kämpfte für die Freiheit aller in der Gesellschaft. Es ging immer nur um die eigene Gruppe. Auch der Multikulturalismus fördert nicht die Emanzipation des Individuums von den Zwängen seiner ethnischen oder religiösen Gemeinschaft, denn er sieht sowohl das unterdrückte Individuum als auch die unterdrückende religiöse oder ethnische Gruppe als Opfer des weißen Mannes. Und so ist der Multikulturalismus auch zu einem Machtinstrument der neuen Linken geworden. Er befähigt die Minderheiten nicht, sondern zementiert ihren Opferstatus und löst damit Verteilungskämpfe zwischen allen Opfergruppen in der Gesellschaft aus. Diese Kämpfe fördern eher den Totalitarismus als die Freiheit.

Multikulturalismus ist zur neuen Leitideologie der Gegenwart geworden. In dieser Ideologie soll die Begegnung mit anderen Kulturen möglichst ohne Konflikte verlaufen, aber in der Realität ist die Begegnung mit dem anderen nie konfliktfrei, deshalb müssen die Konflikte sowohl medial als auch politisch geleugnet oder relativiert werden. Aus Angst vor der Intoleranz der Rechten wird die Utopie der Toleranz verabsolutiert und in ihr Gegenteil verkehrt. Aus Angst vor den eigenen Feinden der Freiheit toleriert man die Feinde der Freiheit aus anderen Kulturkreisen, was wiederum die Feinde der Freiheit in den eigenen Reihen stärkt und sie als die wahren Verteidiger der Freiheit erscheinen lässt. Diese Pervertierung der Idee der Freiheit entsteht, wenn Ehrlichkeit und Reflexionsbereitschaft fehlen.

Der Sinn der Freiheit geht verloren, wenn wir immer neue goldene Kälber schaffen, sie verabsolutieren und das Ganze am Ende mit einem humanistischen oder aufklärerischen Anstrich versehen. Es ist zwar zu beobachten, dass sich immer mehr Menschen politisieren und ihre Unzufriedenheit öffentlich artikulieren, aber die meisten Protestbewegungen, die im Namen der Freiheit lautstark auf die Straße gehen, haben keinen wirklich emanzipatorischen Kern. Sie demonstrieren nicht für die gemeinsame Freiheit, sondern gegen die Konkurrenz, die sie als Bedrohung empfinden. Das gilt für die Rechte wie für die Linke. Das gilt für die Demonstrationen von PEGIDA ebenso wie für Teile der von den Regierungsparteien organisierten Proteste gegen die AfD, die selbst die »rechten« Anhänger der CDU/CSU ausschließen. Das gilt für die letzte Generation ebenso wie für viele Demonstrationen gegen den Gazakrieg. Vielmehr basieren diese Proteste auf diffusen Ängsten, vagen Wut- und Rachegefühlen, die sich an einem konstruierten Feindbild entladen. Eine Revolution bahnt sich an, aber sie hat keine Konzepte, keinen Wertekanon und keine klaren Ziele. Es sind Aufstände, die weder aus der Not heraus noch im Namen der Freiheit stattfinden, sondern nur Begleiterscheinungen eines Wohlstands sind, der sein Glücksversprechen nicht mehr einlösen kann. Das kann gefährlich werden für den Westen, der im Moment mit vielen äußeren und inneren Herausforderungen zu kämpfen hat. Es vergeudet viele Energien und Ressourcen, die wir dringend für die Lösung der vielen Probleme brauchen, mit denen wir konfrontiert sind.

Ich denke an die iranischen Frauen, die mutig auf die Straße gehen, ihr Kopftuch ablegen und unter Einsatz ihres Lebens gegen das Mullah-Regime protestieren, und ich denke an die jungen Frauen aus Deutschland und Österreich, die freiwillig Europa verlassen haben, um sich dem IS in Syrien anzuschließen. Beide handelten im Namen der Freiheit und der Freiwilligkeit. Ich denke an meine Mutter und was ihr widerfahren ist. Ich denke an meine lange Reise auf der Suche nach Freiheit in einem ägyptischen Dorf, dann als Student in Kairo, dann von Kairo nach Deutschland, dann nach Japan und zurück. Immer war ich auf der Flucht vor einem äußeren oder inneren Zwang. Und immer führte die Flucht zur nächsten Flucht.

Wie oft handeln wir im Namen der Freiheit und sind doch nur Getriebene? Wie oft verwechseln wir reflexartige Reaktionen mit freiem Willen? Wie oft treffen wir eine Entscheidung oder vertreten eine Meinung und lassen uns dabei von unserer Erziehung, unseren Traumata, unseren ethnischen, politischen oder sozialen Vorurteilen beeinflussen? Für mich bedeutet Freiheit deshalb nicht nur, so zu sein, wie ich sein will, oder zu sagen, was ich sagen will, sondern zuerst mich selbst zu kennen und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was ich wirklich will und wer mich auf meinem Weg zur Freiheit zu vereinnahmen oder zu manipulieren versucht.

Wir sind ständig von Feinden der Freiheit umgeben, und viele von ihnen sind in Wirklichkeit unsere besten Freunde. Die eigene politische, ethnische, ideologische oder religiöse Sippe, die von uns Loyalität und Konformität verlangt, versperrt uns den individuellen Weg zur Freiheit. Wir integrieren uns in eine Gruppe nicht aus Liebe, sondern aus Angst vor Vereinzelung, Ausgrenzung oder Diffamierung. Religion, die uns Mythen als absolute Wahrheiten verkauft und blinden Gehorsam verlangt, ist ein Hindernis für Selbsterkenntnis und damit für Freiheit. Wir verteidigen unsere Religion, nicht weil uns die Gedanken dieser Religion sinnvoll erscheinen, sondern weil wir diese Gedanken mit der Muttermilch aufgesogen haben und sie als Grundlage unserer Existenz betrachten.

Alles, was uns Angst macht und ein schlechtes Gewissen bereitet, führt zu Unsicherheit und Unfreiheit. Jede exklusive Identität, die nicht offen ist für Veränderungen und für die Integration anderer, macht uns nicht nur unfreier, sondern auch dümmer. Jede Heilsideologie raubt uns die Chance, uns selbst zu erkennen und unsere eigenen Potenziale zu entfalten, egal ob diese Heilsideologie Islamismus, Evangelikalismus, Nationalismus, Zionismus, Neoliberalismus oder Multikulturalismus heißt.