Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

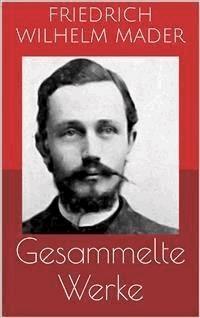

Ernst Friedrich Wilhelm Mader (* 1. September 1866 in Nizza; † 30. März 1945 in Bönnigheim) war ein deutscher evangelischer Pfarrer und Schriftsteller von Zukunfts- und Abenteuerromanen, Theaterstücken, Märchen, Gedichten und Liedern. Er wird der "schwäbische Karl May" genannt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 440

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Vorwort zur ersten Auflage.

Vorwort zur zweiten Auflage.

Personenverzeichnis.

1. Den See entlang.

2. Verstärkung.

3. Der Steppenbrand.

4. Hungersnot.

5. Kaschwalla, der Pechvogel.

6. Die Zauberin von Ruanda.

7. Im Lande der Riesen.

8. In der Hauptstadt des Sultans.

9. Der verlorene Burentreck.

10. Die Zwerge des Kiwusees.

11. Abenteuer im Vulkangebiet.

12. Der Kiwusee.

13. Die Inseln des Kiwusees.

14. Die Büffeljagd.

15. Herzog Ernsts Karfunkel.

16. Der weiße König.

17. Die Rätsel der Nilquellen.

18. Gespenstische Sagen.

19. Am Tanganjika.

20. Die geraubten Kanus.

21. Unglück über Unglück.

22. Auf sinkenden Booten.

23. Ein verzweifelter Kampf.

24. In der Gefangenschaft.

25. Die Mission von Uguha.

26. Niggers Heldentat.

27. Der Kampf mit dem Gorilla.

28. Ein unerklärlicher Entschluß.

29. Das erste Zebra.

30. Die Häuptlingswahl.

31. Eine Elefantenjagd.

32. Dem Hungertode verfallen.

33. Im Urwald verirrt.

34. Wunderbare Rettung.

35. Das Elfenbeindorf.

36. Ein Fraß den Geiern!

37. Eine Spuckgeschichte.

38. Der wiedergefundene Bruder.

39. Der Tropenkoller.

40. Das rasende Nashorn.

41. Das Geheimnis der Mondberge.

42. Im Tale des Verderbens.

43. Die Wunder der Nilquellen.

44. Mietje.

45. Befreit.

Nachweise.

Impressum

Vorwort zur ersten Auflage.

Diese Erzählung, die eine Fortsetzung von »Im Lande der Zwerge« bildet, und ihrerseits durch die dritte Erzählung »Ophir« fortgesetzt und abgeschlossen wird, erschien als kurze Skizze im »Neuen Universum«, dem bekannten Jahrbuch der Union Deutsche Verlagsgesellschaft, im Jahre 1906. Als ich beim Amerikanistenkongreß in Stuttgart 1904 die Freude hatte, Professor Hans Meyer kennen zu lernen, befragte ich ihn um seine Ansicht betreffs meiner Überzeugung, daß der Tanganjika früher oder vielleicht noch gegenwärtig durch den Kiwusee mit dem Albert-Edward-Njansa zusammenhänge, und die alten Nilquellen, entsprechend den mittelalterlichen und noch älteren Karten, im Lokingagebirge zu suchen seien. Hans Meyer wandte dagegen ein, es sei eine hohe Wasserscheide zwischen dem Kiwusee und dem Albert-Edward entdeckt worden. Dagegen bemerkte ich, daß diese Wasserscheide, nämlich die Virunga-Vulkan-Kette, die damals noch »Mfumbiro« geheißen wurde, nichts beweise, da ja auch zwischen dem Albert-Edward und dem Albert-See eine sehr hohe Wasserscheide, der Runsoro, sich erhebe, unbeschadet der Verbindung dieser beiden Seen durch den Semliki.

So viel haben nun die neuesten Forschungen Herzog Adolf Friedrichs von Mecklenburg bewiesen, daß eine Verbindung zwischen Kiwu und Albert-Edward vielleicht noch in geschichtlichen Zeiten bestand, also immerhin die Möglichkeit vorhanden ist, daß die alten Nilquellen südlich vom Tanganjika zu suchen sind. Jedenfalls ist das letzte Wort in dieser Frage noch nicht gesprochen und die Wunder der alten Nilquellen können noch entdeckt werden.

Inzwischen hoffe ich, daß diese Erzählung, die sich mit dem großen Rätsel beschäftigt, die Leser fesseln, anregen und ihnen Gewinn bringen möge.

Eschelbach in Württemberg, August 1911. Fr. Wilh. Mader.

Vorwort zur zweiten Auflage.

Seit Erscheinen der ersten Auflage ist die Verbindung zwischen Kiwu und Tanganjika durch den Russissi tatsächlich nachgewiesen. Allerdings ist der Seespiegel des Kiwu wesentlich höher als der des Tanganjika, so daß der Russissi vom Kiwu zum Tanganjika fließt, statt umgekehrt. Immerhin bleibt die Möglichkeit, daß eine starke Senkung im mittelafrikanischen Graben in geschichtlicher Zeit das Verhältnis umkehrte.

Stuttgart 1920. Fr. Wilh. Mader.

Personenverzeichnis.

Professor Dr. Heinrich Schulze (Bwana Bawessa, Abu Arba, Bwana Maua).

Dr. med. Otto Leusohn (Bwana Fimbo).

Helene Leusohn, seine Schwester.

Piet Rijn, ein Bure.

Klaas und

Danie, seine älteren Söhne.

Hendrik Rijn, sein jüngster Sohn (Bwana Angadir, Bwana Mdogo).

Sannah Rijn, Hendriks Schwester.

Lord Charles Flitmore (Bwana Kelele, Bwana Mkubua).

John Rieger (Johann), sein Diener (Bwana Lolo).

Amina, Helenes Dienerin.

Hassan bin Mohamed, ein Somali, Aminas Bruder.

Hamissi, Suahelikoch.

Tipekitanga, Zwergprinzessin.

Abu Ibrahim, arabischer Karawanenführer.

Achmed, ein Araber, Hauptmann der Askaris.

Kaschwalla, ein Suaheli (Abu Merissa, Baba Pombe).

Sangula, sein Weib.

Uledi, sein Sohn, der kleine Ziegenhirte.

Der starke Juku, ein Suaheli, Träger und Askari.

Parker, ein Sulu.

Die Sultanin Niawingi (Kiakutuma), Zauberin von Ruanda.

Bussissi, ein Mruanda.

Nanturu, ein Mruanda.

Msinga, Sultan von Ruanda (»Mami«).

Klaas Rijn, ein Bure.

Sarah, seine Frau.

Lukas Pretorius, ein Bure.

Wilhelmintje, seine Frau.

Sebulose, Batwazwerghäuptling.

Tamate, Dorfhäuptling von Kwidschwi.

Ali, ein Somali, Askari.

Antari, Häuptling der Watongwe.

Schekka, sein Sohn.

Mohamed Heri, ein arabischer Sklavenjäger.

Werdella, ein Negerhäuptling.

Tschitambo, ein Negerfürst.

Baruti, Jukus Bruder.

Mietje Rijn.

Nigger, Johns Dachshund. – Mietje, ein junger Elefant. – Negerhäuptlinge, Neger, Wanjaruanda, Batwazwerge, Warundi, ein Führer, arabische Sklavenjäger, Askaris, Träger und ihre Weiber und Kinder.

1. Den See entlang.

Die Regenzeit war zu Ende, als eines Morgens eine stattliche Karawane am Nordwestende des Albert-Edward-Sees den Semliki auf einer Pfahlbrücke überschritt.

Sie bestand aus dreißig schwarzen Trägern, Eingeborenen aus der Gegend, jeder mit seiner Traglast auf dem Kopfe, einem Suaheli, namens Hamissi, der als Koch diente, und aus zwölf Askaris oder Soldaten, die von einem Somali, namens Hassan, befehligt wurden.

Die weißen Männer des Unternehmens waren: Professor Heinrich Schulze, Otto Leusohn, Doktor der Medizin, Lord Charles Flitmore und dessen Diener Johann Rieger, sowie Hendrik Rijn, ein junger Bure.

Endlich befanden sich bei der Gesellschaft noch vier weibliche Wesen: Sannah Rijn, Hendriks Schwester, Helene Leusohn, die Schwester des Doktors, Helenes schwarze Dienerin Amina, die Schwester des Somali Hassan bin Mohamed, der die Askaris befehligte, und eine niedliche kleine Zwergin, Tipekitanga, die Wambuttiprinzessin.

Außerdem begleitete noch ein hochgewachsener Graubart, der Bure Piet Rijn, Hendriks und Sannahs Vater, mit seinen stattlichen Söhnen Danie und Klaas die Abziehenden bis zur Grenze seines Besitztums, das sich zu beiden Seiten des Semliki ausdehnte.

Als diese Grenze auf dem linken Ufer des überschrittenen Flusses erreicht war, nahmen der Bure und seine Söhne Abschied von Hendrik und Sannah sowie den übrigen Weißen, wünschten ihnen Glück und den göttlichen Schutz zur Reise und sprachen die Hoffnung auf ein gesundes und frohes Wiedersehen aus.

Noch einmal blickten die Scheidenden zurück nach dem Runsoro und den Wäldern und Pflanzungen zu seinen Füßen, nach der Salzstadt Katwe und dem kleinen Posten Kasindi in der Steppe am Nordstrand; dann wandte sich der lange Zug nach Süden, dem Ufer des Albert-Edward-Sees zu.

Schulze und Leusohn saßen auf stattlichen Reitstieren. Diese langhörnigen Rinder, wenn sie einmal eingeritten sind, zeigen sich als die vorzüglichsten Reittiere Afrikas. Sie sind lenksam und ausdauernd und überwinden auch schwierige Hindernisse, wie Sümpfe und Flüsse, mit Leichtigkeit.

Helene und Sannah besaßen Reitesel, die sich auch stets als bequeme und widerstandsfähige Beförderungsmittel im schwarzen Erdteil bewiesen haben.

Sannah freilich bestieg ihr Tier nur selten, wenn sie einmal recht ermüdet war; für gewöhnlich überließ sie ihren Esel der Zwergprinzessin, der, infolge ihrer außerordentlichen Kleinheit, das Mitkommen oft schwer wurde, so tapfer und ausdauernd sie auch marschierte.

Der Lord und der junge Bure gingen zu Fuß, letzterer aus Gewohnheit von Kind auf, ersterer aus Grundsatz; denn er sagte, er habe in Afrika alle Beförderungsmittel ausprobiert und keines so vorteilhaft gefunden wie die eigenen Beine.

»Ich bin auf Pferden, Eseln und Stieren geritten,« erklärte er, »und ich muß sagen, besonders die letzteren haben sich stets gut bewährt. Ich habe mich auch im Tragstuhl und in der Hängematte von schwarzen Trägern tragen lassen, gleich einem faulen Pflanzer, und es ist dies eine sehr bequeme Beförderungsart, so sanft geschaukelt und ohne Anstrengung das Land zu durchreisen mit seinen oft so schwierigen Wegen.

»Andrerseits muß ich bekennen, so angenehm das körperliche Gefühl dabei gewesen, das moralische war weit minder angenehm; ich habe mich stets geschämt, den Negern meine Last aufzubürden und selber keine Strapazen auf mich zu nehmen.

»Was mich aber in letzter Linie dazu bestimmte, auf alle Bequemlichkeiten zu verzichten und grundsätzlich nur noch zu Fuß zu gehen, ist ein Doppeltes: erstens ist man auf diese Weise allein imstande, an der eigenen körperlichen Ermüdung zu bemessen, wieviel man den Negern zumuten darf, namentlich den Lastträgern; man fordert dann nicht so leicht übermäßige Leistungen von ihnen, mit denen man sie überanstrengt. Sodann aber habe ich erprobt, daß die körperliche Bewegung das beste Schutzmittel gegen Fieber und Erkrankung in den Tropen ist. Nie habe ich mich hier so wohl gefühlt, als wenn ich zu Fuß wanderte; auch die Hitze empfindet man dabei weit nicht so lästig, wie ja überhaupt der Untätige stets mehr unter der Sonnenglut zu leiden hat, als wer sich Bewegung verschafft, vorausgesetzt, daß sie in angemessenen Grenzen verbleibt.«

Die Richtigkeit dieser Bemerkungen des edlen Lords bestätigte sich auch den berittenen Weißen, und in der Folge zogen Schulze, sowie Leusohn und seine Schwester es ebenfalls vor, ihre Tiere meist ledig laufen zu lassen oder einem maroden Schwarzen abzutreten. Manchmal freilich waren sie auch recht froh, nach längerer Anstrengung oder bei besonders schwierigen Wegverhältnissen reiten zu können.

Ganz wundervoll marschierte es sich in den frischen, klaren ersten Morgenstunden der afrikanischen Trockenzeit. Wie leicht hoben sich die Füße, wie wonnig schweifte das Auge in die leuchtenden Fernen, wie herrlich atmete man in der von Mimosenblüten und andern duftigen Pflanzen gewürzten Luft!

»Nirgends habe ich genußreichere Stunden verlebt,« nahm Flitmore wieder das Wort, »als bei einer solchen Morgenwanderung in der afrikanischen Steppe; das Herz will zum Himmel fliegen, man hat so recht das Gefühl, die ganze Welt stehe einem offen, und man wünscht, es möchte nur so weitergehen bis ans Ende der Erde.«

»Nicht übel, teurer Lord,« gab Schulze zurück, »aber andrerseits habe ich nirgends qualvollere Stunden durchlitten als in der Mittagsglut dieser Steppen. Man hat das Gefühl, als sei die Welt zugeschlossen, das Herz möchte in den Boden versinken und man wünscht, es möchte keinen Schritt mehr so weiter gehen.«

Der Lord lachte: »Auch nicht unrichtig, kein Genuß ohne Leiden und alles hat seine Kehrseite. Übrigens, wer keinen besonderen Grund zur Eile hat, mag morgens und abends wandern und mittags rasten, dann geht es prächtig.«

»Ja, so wollen wir's auch halten,« schlug Leusohn vor und traf damit die Meinung der Andern.

Übrigens, so sehr sich Lord Flitmore für die Morgenwanderung begeisterte, die Steppe, die zur Zeit durchwandert wurde, war nichts weniger als reizvoll, vielmehr erschreckend öde. Hie und da eine Euphorbiengruppe und einige kümmerliche Sorghumpflanzen, die auf eine zerstörte Ansiedlung hinwiesen, vereinzelte Hütten mit Feldern, auf denen etwas Eleusine, Sorghum und Bohnen gebaut wurden. – Das war alles!

Von Kassodscho aus sah man noch einmal die silberne Wasserfläche des Issango, dann ging es über Geröll und durch dichten Akazienbusch nach Kassavo. Von dort durch eine Ebene mit einzelnen Laubbäumen und Borassuspalmen; durch Felder von Canna indica, durch hohes Schilfgras und verwüstete Bananenhaine erreichte man am zweiten Abend nach dem Abmarsch den Seestrand, wo es über feinen Kies und durch verlassene Bananenpflanzungen bis Kirima weiterging.

Hier wurde gelagert in der Nähe eines prächtigen Wasserfalles, der von den hohen Bergen herabstürzte.

Es war eine romantische, an norwegische Landschaften erinnernde Gegend. Bei der klaren Luft sahen unsere Freunde gegenüber ihrem hochgelegenen Lager am andern Seeufer im Osten den hohen Bergrand von Nkole, zur Linken im Norden die Schneegipfel des riesigen Runsoro und zur Rechten im Süden in weiter Ferne die Vulkankegel der Virunga-Bergkette, der sie zustrebten.

Am nächsten Tage wanderte man an den steilen Ufern hin, Paviane tummelten sich oben auf den Klippen und schauten neugierig herab; Kormorane, Schlangenhalsvögel, Möwen, Reiher und andere Wasservögel belebten die Luft, den See und das Ufer, schön bewaldete Schluchten öffneten sich zur Rechten und schäumende Wasserfälle rauschten aus gewaltiger Höhe herab.

Beschwerlich, besonders für die Träger und die Reittiere, war das Überschreiten eines mit riesigen Schieferblöcken übersäten Trümmerfeldes.

So ging es über Kischakka nach Kikere.

Der Weg führte an manchen Stellen durch das Wasser, obgleich er leicht hätte höher angelegt werden können.

»Es ist sonderbar,« meinte Helene, »daß die Leute ihre Wege durch den See führen, statt auf dem trockenen Ufer. Was soll das für einen Zweck haben?«

»Allerdings,« sagte Schulze, »das hat keinen Sinn. Zweifellos ist der Spiegel des Sees gestiegen und hat die ursprünglich am Ufer angelegten Pfade stellenweise überschwemmt.«

Die Berge fielen nun steil in den See ab und ließen einen oft nur wenige Meter breiten, mit Geröll bedeckten Strandstreifen frei. An manchen Stellen galt es, mit Gebüsch dichtbewachsene Klippen mühsam zu überklettern.

Bei Vallia zeigten sich die Eingeborenen des Wakondjo-Stammes äußerst freundlich, und es konnten Vorräte an Bananen, Mais und Bohnen erhandelt werden.

»Wissen Sie auch, warum die Stämme hier so friedfertig sind?« fragte Flitmore.

»Na!« sagte Schulze. »Das wird in ihrer Naturanlage liegen.«

»Haben Sie nicht beobachtet, wie viel die Leute Hanf rauchen?« erwiderte der Lord.

»Leidenschaftliche Raucher sind alle Neger,« versicherte Hendrik.

»Ja, aber das hier verbreitete Hanfrauchen hat seine besondere Wirkung,« beharrte Flitmore.

»Jedenfalls eine zerrüttende Wirkung, wie das Opium,« meinte Leusohn, »es betäubt stark, wie ich schon oft beobachtet habe.«

»Schadet nichts,« widersprach der Engländer. »Die gesundheitsschädlichen Folgen sind nicht so schlimm, wie man behauptet. Dafür zähmt der Hanf die Wilden und stimmt sie viel milder. So waren zum Beispiel die Baschilange die wildesten, kampfeslustigsten Neger. Heute sind sie ein friedfertiges Volk. Warum? Sie haben sich dem Hanfrauchen ergeben. Was halten Sie vom Rauchen überhaupt?« fügte er bei, dicke Dampfwolken seiner Pfeife entlockend.

»Da wir alle rauchen,« lachte Doktor Leusohn, »dürfen wir diese üble Angewohnheit nicht zu schlecht machen.«

»Ich meinesteils,« warf Schulze ein, »möchte gerade hierzuland das Rauchen nicht entbehren; es tröstet mich bei so manchen Entbehrungen andrer Genüsse oder Bedürfnisse und hilft meiner Stimmung auf.«

»Solange ich Tabak habe, werde ich nie verzweifeln,« erklärte der Lord. »Ich werde zwar auch ohne Tabak nicht verzweifeln, aber was Sie von der Stimmung sagen, ist richtig: selbst der schärfste Negertabak beruhigt und verklärt die Stimmung gleich Palmwein, das Rauchen regt die Gedanken an, und zwar die besten Gedanken, sowohl die mildesten wie die geistreichsten.

»Ich kenne Edison; je mehr er denkt, desto mehr raucht er, oft zwanzig Zigarren im Tag, und zwar starke. Das verträgt nicht Jeder und vor Nachahmung ist zu warnen. Er aber hat noch nie einen Nachteil für seine Gesundheit davon verspürt. Sein Großvater war ein ebenso starker Raucher und kaute noch dazu Tabak; er wurde hundertdreißig Jahre alt.«

»Bravo! Möchten wir ebenfalls so lange rauchen,« rief Schulze. »Ich kenne auch so einen Raucher in Südamerika, der über dreihundert Jahre alt ist.«

»Oho! Professor!« rief Leusohn ungläubig.

»Natürlich, das glaubt mir niemand,« sagte Schulze. »Ich hätte es auch nicht geglaubt, aber der alte Herr hat mir sein Alter bewiesen.«

»Ich halte nichts für unmöglich,« hub Flitmore wieder an, »und ich glaube Ihnen, Professor. Hüten Sie sich vor der Zweifelsucht, Herr Doktor, sie ist die Mutter der Blamage. Vielleicht zeige ich Ihnen selber noch Dinge, die Sie für unmöglich halten.«

»Das haben Sie freilich schon getan, Lord,« entgegnete Leusohn. »Wenn ich nur an Ihre Geisterstimme im Lande der Zwerge denke! Da fällt mir übrigens eine köstliche Geschichte ein, da wir doch vom Rauchen reden.

»Als junger Student besuchte ich meinen dreiundsiebzigjährigen Großonkel, der den ganzen Tag rauchte. Qualmend hielt er mir einen Vortrag über die Verderblichkeit dieses Lasters und warnte mich, nur nie das Rauchen anzufangen.

»Als ich endlich zu Wort kam, sagte ich: ›da kommst du schon zu spät, Großonkel, ich habe es mir bereits angewöhnt‹.

»Alsbald fuhr er mich an: ›warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Da hätte ich dir schon längst eine Zigarre angeboten!‹ – Und unverzüglich holte er dies nach.

»Inzwischen kam die Großtante herein und begann nun auch, als sie mich rauchen sah, über das Gesundheitsschädliche dieser Gewohnheit sich zu verbreiten.

»›Aber sieh doch nur den Großonkel an,‹ gab ich ihr zurück, ›dem fehlt nie etwas, er bringt den ganzen Tag die Pfeife nicht aus dem Munde und ist schon dreiundsiebzig Jahre alt.‹

»›Schweig du nur,‹ erwiderte die hartnäckige alte Dame. ›Wenn der nicht geraucht hätte, er wäre jetzt mindestens schon achtzig.‹«

Herzlich lachten alle über die unüberlegte Bemerkung der seligen Großtante.

»Da fällt mir auch ein,« begann nun Schulze, »was mir ein alter Gardehusar erzählte, der als Ordonnanz des Generalobersten von Pape den siebziger Krieg mitmachte.

»General von Pape, erzählte er, war ein leidenschaftlicher Raucher, und nur selten ließ er seine Zigarre ausgehen. Einmal, während der Schlacht, kommt ein Hauptmann von den Gardejägern auf seinem Fuchse angesprengt und will ihm eine Meldung machen, vergißt aber im Eifer, seinen Zigarrenstummel aus dem Munde zu nehmen, kann auch, vom tollen Jagen außer Luft und Atem, kein Wort hervorbringen. In aller Seelenruhe sagt General von Pape zu dem Hauptmann: ›Na was haben Sie denn?‹ Und indem er dem verblüfft dreinschauenden Jägeroffizier seine brennende Zigarre entgegenhält, fährt er fort: ›Hier, brennen Sie sich mal erst Ihre Zigarre an und dann erzählen Sie –.‹ Dies geschah im fürchterlichsten Feuer! Es war uns nicht gerade lächerlich zu Mut, dennoch aber mußten wir lachen, selbst der Jägeroffizier! – Vor St. Privat fiel des Generals Schimmel; er selbst kam unter das Pferd zu liegen, das heftig um sich schlug. Nachdem wir ihn aus seiner unangenehmen Lage befreit hatten, suchte er nach etwas eifrig auf der Erde; wir suchen alle pflichtschuldigst mit. Was hebt er auf? Seine halbe Zigarre. Mit den Worten: ›Sie brennt ja noch‹ raucht er ruhig weiter.«

Flitmores Diener, Johann Rieger, hatte, wie gewöhnlich, stillschweigend den Gesprächen zugehört. Nun gestattete er sich in seiner gewählten Sprechweise die bescheidene Frage: »Darf ich, weil es sozusagen etwas ganz Ähnliches ist, ein eigenhändiges Erlebnis erzählen?«

»Gewiß, mein Lieber, trage nur zu unserer Unterhaltung bei,« lud ihn der Professor ein.

»Also, weil ich nämlich herrschaftlicher Kutscher im Hohenlohischen war, so fuhren einmal mein gnädiger Herr und ich den Berg hinunter mit zwei jungen feurigen Rappen, wo noch nicht gut eingefahren waren und deshalb durchgingen, denn der junge Herr hatte mir die Zügel entnommen, indem daß er selber gern kutschierte.

»Das raste den Berg hinunter, daß uns Hören und Sehen verging und ich dachte nur, da bin ich begierig, wo wir landen werden.

»Das war aber plötzlich der Fall, weil der Wagen an einen Kilometerstein prallte, infolgedessen ich in das weiche Gras flog, mein junger Herr aber auf einen Steinhaufen, anstatt umgekehrt, wie sich's gehört hätte.

»Ich spürte bald, daß ich ganz heil war und aufstehen konnte, und eilte zu meinem Herrn, ganz beschämt, daß ich so weich gefallen war, statt auf den Steinhaufen, wo er lag. Er hatte den Arm verstaucht und das Bein zerquetscht und blutete an der Stirn und an der Wange.

»Doch das merkte er sozusagen erst viel später, machte ihm auch nicht viel aus; denn als ich ihn fragte, wie es stehe mit ihm, so zog er an seiner Zigarre und sagte: Gottlob! sie brennt noch! Weil nämlich ein Sturm ging und er sie nicht gut wieder hätte anstecken können.«

»Bravo!« rief Leusohn. »Das sind die echten Raucher! Die kommen viel leichter durchs Leben als die Verächter des edlen Krautes. Aber nun ist es Zeit, sich zur Ruhe zu begeben, daß wir morgen beizeiten fortkommen.«

Am folgenden Morgen erwartete die Reisenden eine peinliche Überraschung. Zwanzig Träger waren entwichen und nur diejenigen, die bei einem früheren Unternehmen gegen die Zwerge dabei gewesen waren und dort unbedingtes Vertrauen zu den Weißen gewonnen hatten, zehn an der Zahl, waren mit den Askaris zurückgeblieben.

Ihre Lasten hatten die Flüchtlinge allerdings zurückgelassen und überraschenderweise nur mäßig bestohlen. Wahrscheinlich mochten sie auf dem beschwerlichen Rückweg über die Felsen des Seeufers kein Gepäck mitschleppen.

Nun war guter Rat teuer.

Dreißig Ballen waren so wie so schon ungenügend gewesen für eine Reise, wie die geplante, und nötigten zur äußersten Sparsamkeit.

Überdies war nun noch Lord Flitmore mit seinem Diener bei der Karawane, der bis auf weniges Gepäck seine sämtlichen Ballen im Lande der Zwerge verloren hatte.

»Was fangen wir nun an?« fragte Schulze. »Den Askaris können wir nichts aufladen, das leiden sie nicht; denn dazu sind sie nicht angeworben. Ließen sie sich aber auch durch Gründe zum Trägerdienst überreden, so könnten wir nur zwanzig Lasten befördern, was doch nicht genügt.«

»Die Askaris müssen freibleiben schon aus Sicherheitsgründen,« erklärte Leusohn. »Aber wir können es machen wie andre vor uns: zehn Lasten nehmen wir mit. Bei den übrigen lassen wir ein paar Askaris als Wächter. Vom nächsten Lagerplatz aus senden wir die Träger zurück, zehn weitere Lasten zu holen, und dann müssen sie nochmals umkehren, den Rest nachzubringen.«

Flitmore schüttelte den Kopf. »Das ist ein verzweifelter Plan; bedenken Sie, daß die Träger jedesmal wieder einer Rast bedürfen. Durch das zweimalige Rückkehren verfünffacht sich die Strecke und mit den Ruhepausen wird noch mehr Zeit gebraucht. Wir würden eine volle Woche brauchen, um den Weg zurückzulegen, den wir sonst in einem Tage machen. Wir brauchen also etwa siebenmal mehr Lebensmittel, und auf der ganzen Strecke, die wir durchziehen wollen, würde der dadurch verursachte Mehraufwand den Wert der Lasten bedeutend übersteigen. Es bleibt uns nichts übrig, als sie zurückzulassen.«

»Dagegen läßt sich freilich nichts einwenden,« sagte der Professor sehr niedergeschlagen. »Aber damit ist auch unsere Weiterreise unmöglich gemacht, es bleibt uns nichts übrig als die Rückkehr nach Oranjehof.«

»Beruhigen Sie sich,« erklärte der Lord. »Nach Vitschumbi haben wir nicht mehr weit und dort, das verspreche ich Ihnen, hat unsere Notlage ein Ende.«

Obgleich der Engländer sich zu keinen weiteren Erklärungen herbeiließ, wurde doch im Vertrauen auf seine Verheißung die Zurücklassung der Lasten beschlossen, für die es an Trägern fehlte.

»Also vergraben wir die Ballen,« riet Leusohn.

Dagegen erhob jedoch Hendrik Einspruch, indem er zunächst fragte: »Gedenken Sie wieder hier vorbeizukommen, um die Lasten abzuholen?«

»Das nicht,« erwiderte der Doktor.

»Also für wen wollen wir die Lasten vergraben? Für die Eingeborenen, die sie sicher finden würden? Sehen Sie, wenn die Eingeborenen merken, daß Europäer aus Mangel an Trägern ihre Ware zurücklassen, dann werden sie alles daran setzen, die Träger der Karawanen durch Überredung oder Gewalt zum Auskneifen zu bringen, um sich dann ohne weiteres die Schätze aneignen zu können, die da liegen bleiben.

»Aus dem gleichen Grunde werden aber schon ohne fremde Überredung die schlauen Träger nach dem Platz zurückkehren, wo die Lasten vergraben wurden, um sich mit den zurückgelassenen Ballen auf Nimmerwiedersehen aus dem Staube zu machen. Man ermuntert sie dadurch geradezu zur Fahnenflucht und zum Diebstahl.«

»Der junge Herr hat recht,« gab Flitmore zu. »Wir würden dadurch die Auflösung unsrer eigenen Karawane verschulden und überdies ein Raubsystem großziehen, das allen späteren Reisenden Schaden brächte.«

»Aber was dann?« fragte Schulze kleinlaut, da er keinen Ausweg aus dieser Sackgasse sah.

»Wir müssen die Ballen vernichten!« entschied Hendrik.

So schwer dieser Entschluß alle ankam, so sahen sie doch ein, daß die bittre Notwendigkeit ihn gebot.

So wurden denn zwanzig Traglasten vernichtet, die Zeuge und alles Brennbare verbrannt, das Übrige in den See versenkt.

2. Verstärkung.

Weiter ging's nun durch eine mit hohen Bäumen bestandene Gegend, wo viele Graupapageien sich fanden; dann wieder am Seestrand hin durch Bananenpflanzungen und Gras über Karumbe nach Rumande; endlich durch Bananenhaine über den Fluß Taleha, der in der herrschenden Trockenzeit durchwatet werden konnte, bis Iwemerre, wo das Ufer verlassen wurde, um die Landzunge abzuschneiden, die hier in den See vorspringt; von da aus wurde die Anhöhe von Katarenge überschritten, auf welcher man das Südufer des Sees übersehen konnte. Dann folgte ein Papyrussumpf und das Dorf Kiruve, das von Wakondjo vom Stamme der Walenge bewohnt wird.

Große Bananenwälder tauchten nun auf, meist Musa Sapientium mit schwarz-violetten Stämmen, aber auch Musa Paradisiaca mit hellbräunlichem Stamm und auffallend großen Früchten.

Nachdem der sechs Meter breite Bach Ruende durchquert war, zeigte sich links eine von zahlreichen Fischerbooten belebte Bucht.

Bald darauf war der Magingirifluß zu durchwaten, dem eine große Grasebene folgte, durch die man zum Dorfe Muhagura gelangte.

Nun ging's durch eine Ebene am Südende des Albert-Edward-Sees, die aus einer schwärzlichen Ablagerung bestand voller Schalen von Wasserschnecken und Süßwassermollusken.

»Merken Sie sich diese Beobachtung,« sagte Flitmore zu Schulze und Leusohn. »Wir haben hier den Beweis, daß der Wasserstand des Muta-Nsige in früheren Zeiten ein viel höherer war und daß der See sich weithin nach Süden erstreckte; wir wandeln auf früherem Seegrund. So hat man überall die Bemerkung gemacht, daß alle innerafrikanischen Seen, wenn sie auch zeitweilig steigen, doch dauernd zurückgegangen sind.«

»Hier ist das allerdings eine augenfällige Tatsache,« bestätigte der Professor.

Man übersah von diesem Punkt aus den ganzen See, dem die Wanyoro verschiedene Namen gaben: Nyansa, Mwuta-Nsige, Lweru oder Dweru, während ihn die Wakondjo einfach Ngesi, das heißt »See« nannten.

Im Norden leuchtete das Schneehaupt des Runsoro herüber, hier »Ru-Ndjurru,« das heißt »Besitzer des Regens«, genannt.

Im Süden ragten sechs Bergkegel der Virunga-Vulkankette auf, die trotz ihrer Entfernung eine gewaltige Größe zeigten.

Unsere Freunde wandten sich nun nach Osten, dem großen Dorfe Vitschumbi zu, dessen Hütten am Seestrand zum Teil im Wasser standen, ein neues Anzeichen dafür, daß der in früheren Zeiten so viel tiefer gesunkene Seespiegel sich gegenwärtig in raschem Steigen befand.

Vitschumbi betreibt einen lebhaften Salzhandel und ist zu beiden Seiten eines etwa fünfhundert Meter breiten Seearmes gelegen. Es hat etwa zweitausend Einwohner von dunkler, schokoladebrauner Farbe, die verschiedenen Stämmen angehören. Sie treiben keinerlei Ackerbau und nur ein wenig Ziegenzucht, sie leben vom Fischfang und vom Salzhandel. Das Salz holen sie mit ihrer großen Flotte von Booten aus Katwe am Kiosee, indem sie das Westufer entlang bis zum Nordende des Albert-Edward-Sees fahren.

Vitschumbi liegt in der flachen, baumlosen Grasebene, durch die der Rutschurru, von Süden kommend, dem See zufließt.

Nachdem unsre Freunde nun seit mehreren Tagen keinen eigentlichen Rasttag mehr gehalten hatten, wurde beschlossen, den folgenden Tag hier auszuruhen, wie Flitmore vorschlug.

Alle waren begierig darauf, wie der Lord sein Versprechen halten werde, ihnen hier aus der Not zu helfen; denn mit den geringen Mitteln, die noch vorhanden waren, und den wenigen Trägern war an einen Weitermarsch nicht zu denken.

Der Abend näherte sich bereits, als man Vitschumbi erreichte; darum wurde das Lager angesichts des stattlichen Ortes aufgeschlagen, ohne daß man ihn für heute betrat.

Überraschend war hier der ungeheure Reichtum an Vögeln, die das Wasser und die Lüfte belebten oder am Strand im Röhricht sich tummelten. Reiher und Silberreiher, Pelikane und Marabus, wilde Enten und Wildgänse stapften oder schwammen umher und unbeschreiblich war das Gewimmel der Sumpf- und Wasserhühner, die leichtfüßig von Blatt zu Blatt hüpften oder aus den dünnen Gräsern des Wassers dahineilten. Weiße und graue Möwen flogen in Scharen durch die Luft und hoch oben kreisten die Adler, namentlich See- und Fischadler. Auch Falken, Raben, Krähen und Schwalben ließen sich blicken.

Am sumpfigen Gestade konnte man Schnepfen und Schildkröten sehen; kurz, es mangelte nicht an Geflügel und Leckerbissen zum Abendimbiß. Doch das war unsern Freunden nicht die Hauptsache: das schöne Bild, das die bunten und lebhaften Geschöpfe boten, gewährte ihnen einen edleren Genuß.

Als Schulze abends noch einen Gang durchs Lager machte, sah er Flitmore mit seinem Diener John vor seinem Zelte sitzen und ein Kapitel aus der englischen Bibel lesen. Hierauf sprach der Lord noch ein kurzes Gebet und Rieger sagte das englische Vaterunser und den Segen her.

»Sie haben wohl eine Andacht gehalten?« fragte der Professor, der andächtig stehen geblieben war.

»Das tun wir beide jeden Abend,« erwiderte Flitmore. »Ich halte es für besonders notwendig, in den heidnischen Wildnissen sein Christentum nicht zu vergessen.«

»Da haben Sie recht,« meinte Schulze beschämt. »Aber dürften wir Andern nicht an diesen Andachten teilnehmen?«

»Selbstverständlich!« sagte der Engländer. »Wer dazu Lust hat, ist willkommen.«

Seither versammelten sich stets alle Weißen um Lord Flitmore, wenn er seine täglichen Abendandachten hielt. Auch Sonntags, wo für gewöhnlich geruht wurde, wenn keine Notlage einen Marsch gebot, leitete der Engländer die Gottesdienste, wobei gemeinsame Choräle in deutscher Sprache gesungen wurden. Hassan, Hamissi, Amina und Tipekitanga waren dabei immer zugegen, meist aber versammelten sich auch die übrigen Schwarzen zur Feier und der Lord, manchmal auch Hendrik, hielten ihnen dann eine kurze Ansprache auf Kisuaheli, in der sie diesen Heiden und Mohammedanern das Evangelium nahe brachten.

Am nächsten Morgen in aller Frühe, als das ganze Lager noch im Schlafe lag, weckte Lord Flitmore seinen Diener und sandte ihn mit einem Auftrag nach dem entferntesten östlichen Teil von Vitschumbi.

Allmählich erwachte das Lager, die Schwarzen regten sich zuerst.

Auf einmal wurde es überall laut, eine große Unruhe machte sich bemerkbar.

»Jambo! Jambo!« hörte man's rufen.

Schulze und Leusohn kleideten sich hastig an.

Was hatten diese Rufe zu bedeuten? Schlimmes keinenfalls, denn »Jambo« heißt »Willkommen!«

Aber wer mochte da nahen und einen solchen Willkommgruß entbieten? Es konnte nicht anders sein, als daß es Küstenleute waren. Sollte eine europäische Reisegesellschaft hier angelangt, in diese entfernten Gebiete vorgedrungen sein?

Ein Ereignis war offenbar eingetroffen, aber welches? Nie hatten Schulze und Leusohn eine ähnliche Neugier empfunden und sich rascher in die Kleider geworfen, um sie zu befriedigen.

»Jambo, Jambo!« scholl es aus dem Lager zurück, wie es von außen herein tönte.

Eben traten die beiden Neugierigen aus dem Zelt, als Hamissi ihnen hüpfend und lachend entgegensprang.

»O, Bwana Dakta, o, Bwana Bawessa!« rief er aus. »Kaschwalla gekommen sein, alter Freund von Hamissi.«

»Wie kommt er her?« fragte der Professor. »Und wegen diesem Kaschwalla herrscht eine solche Aufregung? Wer ist denn überhaupt dieser Kaschwalla?«

»O, Bwana Bawessa nicht kennen Kaschwalla? Alle Leute in Sansibar, alle Suaheli, alle Kinder kennen Kaschwalla. Nie gehört haben von Kaschwalla, Bwana? Kaschwalla, das dicke Nilpferd, das dickste Neger von Afrika!« und er lachte, daß sein ganzer Leib wackelte.

»Aber nun sage doch, was ficht diesen Kaschwalla an, hierher zu kommen? Es müssen doch mehr Leute gekommen sein, den Rufen nach, die wir hörten.«

»O, tausend Träger und fünfhundert Askaris gekommen sein, alle zu uns.«

Schulze wußte, wie die Neger übertreiben, nicht aus Lügenhaftigkeit, sondern aus naiver Überschätzung alles überraschend Kommenden. Aber, daß eine große Karawane angekommen war, konnte nicht mehr zweifelhaft sein. Er schob daher den Suaheli beiseite, der den Eingang des Zeltes versperrte, und schritt zwischen den Zelten Hendriks, Flitmores und der Mädchen hindurch vor das Lager hinaus; Leusohn ging ihm zur Seite.

Hier bot sich ihnen ein überraschender Anblick. Ungefähr hundert Träger mit ebensoviel Lasten, die sie abgelegt und aufgestapelt hatten, schwärmten umher und etwa dreißig Askaris.

Hendrik, Helene und Sannah standen bereits da und staunten auch über den unerwarteten Anblick.

In diesem Augenblick trat Lord Flitmore vor, gefolgt von zwei Arabern im weißen Burnus.

»Ich gestatte mir, meine Herren,« sagte der Engländer, »Ihnen hier Abu Ibrahim vorzustellen, den Leiter der Karawane und Achmed, den Aufseher über die Askaris, einen tüchtigen Soldaten, den ich Ihnen besonders empfehle.«

Die Weißen verbeugten sich, ohne daß ihnen die Sache irgendwie klarer wurde. Wer war dieser Abu Ibrahim? Was wollte er hier? Wie kam Flitmore zu seiner Bekanntschaft?

Sie konnten sich nichts Anderes denken, als daß dieser Ibrahim eine Karawane ins Innere führte, um sich Elfenbein zu beschaffen, vielleicht auch Sklaven; – denn einen andern Anlaß kannten die Araber doch nicht, um Zentralafrika aufzusuchen.

Aber was wollte der Mensch denn bei ihnen?

Abu Ibrahim jedoch, ein Greis mit langwallendem Bart, verbeugte sich würdig vor Schulze und redete ihn folgendermaßen an: »Abu Arba, Herr der großen Expedition, ich übergebe dir hiemit die Karawane. Sie ist vollzählig bis auf einen Askari, der unterwegs gefallen ist, ein Opfer seines Muts im Kampf mit den Wilden, und bis auf zwei Träger, die davonliefen. Es sind noch dreiundneunzig Träger und neunundzwanzig Askaris, außer Achmed, ihrem Obersten. Die Löhne bezahlte ich bis hierher aus nach meiner Anweisung, von jetzt ab mußt du die Leute ausbezahlen. Die Hälfte meines Guthabens einschließlich der ausgelegten Löhnungen wurde mir im voraus bezahlt, die andere Hälfte erhielt ich soeben. Ich habe meine Pflicht erfüllt und werde wieder umkehren. Hast du noch Befehle für mich?«

Der Professor war wie aus den Wolken gefallen!

»Das ist ein Mißverständnis,« sagte er verwirrt: »Ich bin nicht der Abu Arba, den du meinst.«

Flitmore lächelte, der Araber aber sprach ruhig: »Verzeihe, daß ich deinen Namen, den dir die Europäer geben, nicht recht auszusprechen vermag: ›Kulz‹ ist schwer für unsre Zunge. Ich nannte dich Abu Arba, weil du vier Augen hast, zwei natürliche und zwei, die du darüber aufsetzt und wieder abnehmen kannst.«

Nun wußte Schulze wohl, daß die Araber die Europäer nach irgendwelchen auffälligen Kennzeichen zu nennen pflegen. Auch verstand er genügend Arabisch, um zu wissen, »Abu Arba« heißt soviel wie »Vater der vier«, nämlich »der vier Augen«. Wurde ihm nun klar, daß Ibrahim mit seinem »Abu Arba« ihn meinte, so blieb ihm doch alles übrige ein Rätsel.

Lord Flitmore ließ ihn jedoch nicht länger im unklaren.

»Ich bin es,« begann er, »der Abu Ismael an Sie gewiesen hat als den Herrn des Unternehmens. Ich versprach Ihnen ja, Ihnen in Vitschumbi aus aller Not zu helfen.

»Ich hatte nämlich die Absicht, meine Träger und Askaris vom Kongo wieder heimzusenden, wenn ich bis hierher gekommen wäre und von hier ab Leute von der Ostküste zu nehmen, nach der ich nach Vollendung meiner Forschungsreise mich wenden wollte. Ich sah voraus, daß mich Leute vom Westen nicht so lange begleiten würden und nicht zur Ostküste mitgehen möchten.

»Aus diesem Grunde fuhr ich zunächst nach Sansibar und beauftragte den mir von früher als durchaus zuverlässig bekannten Ibrahim, eine wohlausgerüstete Karawane hierher zu bringen. Als Zeitpunkt seiner Ankunft hatte ich die letztvergangene Woche bestimmt; einen Monat sollte er hier auf mich warten. Nun ließen mich ja meine Kongoleute weit früher im Stich; die Suaheliträger, die wir jetzt haben, sind wohl zuverlässiger, besonders da Ibrahim seine Leute kennt und die besten auswählte. Die Askaris sind sämtlich Somalis. Der Geldpunkt ist bereits erledigt.«

»Ich wünsche Ihnen Glück, Lord,« sagte Schulze: »Sie haben sehr weise gehandelt und sind nun schön heraus. Aber warum machten Sie sich den Scherz, Abu Ibrahim irre zu führen und mich als den Herrn dieser Karawane zu bezeichnen?«

»Verzeihen Sie, das ist kein Scherz. Sie waren bisher Haupt der Expedition, Sie bleiben es selbstverständlich auch ferner, und es wird mich freuen, als Mitglied derselben unter Ihrer Oberleitung zu stehen. Ich stelle Ihnen hiemit diese ganze Karawane zur Verfügung.«

»Aber davon kann keine Rede sein, Lord,« widersprach Schulze. »Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns den Anschluß an Ihre Karawane gestatten, aber selbstverständlich sind Sie, der Sie die Leute angeworben und die Lasten bezahlt haben, der Leiter des Ganzen.«

»Nein, Professor!« erklärte Flitmore bestimmt: »Sie wissen, wie es mir gegangen ist. Ich tauge nicht dazu, eine solche Bande zu leiten. Es ist mir viel wohler, wenn ich mich um niemand zu kümmern und für niemand zu sorgen habe, als für mich und meinen Diener Johann. Ich habe das Vertrauen zu Ihnen, daß Sie mir die Last abnehmen, die mir unbequem ist.«

»Wenn Sie so reden,« beschloß der Professor, »dann kann ich freilich nichts tun, als mit Dank annehmen. Möchte meine Leitung, die ich jedoch nur als stellvertretend betrachte und bereit bin, Ihnen jederzeit wieder abzutreten, so bald Sie es wünschen, zu Ihrer Zufriedenheit und zum Heil des Unternehmens gedeihen!«

Nun lernten die Weißen auch den berühmten Kaschwalla kennen, den die Araber wegen seiner Gewandtheit im Biervertilgen »Abu Merissa« getauft hatten, was die Suaheli in »Baba Pombe« übersetzten; beide Ausdrücke bedeuten »Vater des Biers«.

Dieser afrikanische Falstaff war allerdings nicht mehr zu vergessen, wenn man ihn einmal gesehen hatte. Sein Leib glich einem gefüllten Bierschlauch, der beständig wackelte und schwabbelte. Der fette Kopf schien unmittelbar darauf gesetzt, ohne Hals. Es war ein Wunder, wie die kurzen, allerdings auch umfangreichen Beine diese Tonne zu tragen vermochten.

Kaschwalla war die Gutmütigkeit selbst und ertrug die Spöttereien, mit denen er von allen Seiten geneckt zu werden pflegte, mit dem sich stets gleichbleibenden heiteren Grinsen, das seinem unförmlichen Gesicht etwas Gewinnendes verlieh.

Auch an Feigheit und Großsprecherei war er ganz Falstaff. Allein, wenn er eine gewisse Menge getrunken hatte, erfüllte ihn plötzlich ein Löwenmut und er vermochte es, durch zündende Reden alle andern zu kühnen Taten mit fortzureißen, so daß er sich hernach nicht genug über sich selbst wundern konnte.

Dazu war er durchaus ehrlich, – eine seltene und unschätzbare Tugend für einen Neger, – und besaß einen solchen Witz und Humor, daß ihm der Spott der andern wohl gleichgültig sein durfte; denn zuletzt hatte er immer die Lacher auf seiner Seite.

Unter den Trägern fiel besonders einer auf, abgesehen natürlich von Kaschwalla, der den Askari spielte und keine Lasten trug; dieser eine war ein untersetzter junger Neger von gewaltiger Körperkraft, Juku genannt.

Er hatte ein pockennarbiges Gesicht, mit kühn und unternehmungslustig blitzenden Augen. Er war denn auch voll Mut und Ausdauer, und nichts war ihm zu viel. Wenn es darauf ankam, trug er zwei Lasten auf dem Kopf und eine dritte auf dem Rücken. Man nannte ihn allgemein »den starken Juku«. Er hatte unsre Freunde schon auf dem Marsch zu den Zwergen begleitet.

Ferner zeichnete sich ein Träger durch seinen besonders schönen und hohen Wuchs aus; dies war ein Sulu, der sich den englischen Namen »Parker« beigelegt hatte. Er besaß alle guten Eigenschaften der Sulus: große Körperstärke und Gewandtheit, unbedingte Zuverlässigkeit, einen Löwenmut und doch einen kindlich harmlosen Charakter voll gewinnender Liebenswürdigkeit. Schulze gesellte ihn wegen seiner Tüchtigkeit den Askaris zu, während der starke Juku je nach Bedarf als Träger oder Askari diente.

Wer zum erstenmal nach Afrika kommt, meint wohl, alle Neger sähen einander gleich; bald aber lernt er die verschiedenen Gesichtszüge unterscheiden, die nicht weniger, sondern eher mehr ausgeprägt sind, als bei den Europäern, und er erkennt aus Hundert den Einzelnen auf den ersten Blick.

Unter den Trägern befand sich auch einer, den man den »Strohwitwer« hieß. Er hatte sich erst unterwegs der Karawane angeschlossen, indem er seiner gewalttätigen Gattin entlaufen war. Er war überglücklich, sie los zu sein, und versicherte, er werde niemals durchbrennen und wenn alle andern davonliefen, denn er fürchte nichts so sehr wie die Heimkehr zu seinem verehrten Weibe.

Die meisten Träger hatten ihre Frauen und Kinder mitgenommen, auch hatten sich ihnen unterwegs noch zahlreiche Frauen und Mädchen angeschlossen, wie es meist der Fall ist. Man nahm diese Mitläufer gerne mit, denn sie waren von großem Nutzen: nicht nur liefen sie ohne zu murren schwerer bepackt als die meisten Träger, sondern sie waren es auch, die im Lager unermüdlich Mehl stampften und so für die Ernährung der Leute wesentliche Dienste leisteten.

Die einzelnen Lasten hatten ziemlich genau das Gewicht von dreißig Kilo. Mehr darf man den Trägern nur ausnahmsweise zumuten. Die Weiber aber trugen noch allerlei Lebensmittel und Kochgeschirr und oft noch ein Kind auf dem Rücken. Die größeren Kinder liefen tapfer mit; nur ausnahmsweise trug der Vater ein ermüdetes Kind die letzte Strecke des Marsches.

In Vitschumbi bekamen unsre Freunde einige Wakondjoweiber zu Gesicht, die merkwürdige, kunstvolle Tätowierungen hauptsächlich auf dem Rücken aufwiesen.

»Wissen Sie, wie diese Ziernarben zustande kommen, Fräulein Helene?« fragte Schulze die Schwester des Doktors.

»Nein!« erwiderte diese: »Gewöhnliches Brennen oder Ätzen kann es nicht sein, da die Narben förmliche Wülste bilden bis zu zwei Zentimeter Höhe.«

»Das gewünschte Muster,« erklärte der Professor, »wird mit einem Messer in die Haut geritzt, dann wird Schmutz und Ruß nebst allerlei Pflanzensäften in die Wunden gerieben, so daß eine künstliche Entzündung entsteht und die Einkerbungen zu fabelhafter Dicke anschwellen. Großartig, was?«

»Nein! Ich danke!« rief Helene entsetzt: »Die armen Frauen und Mädchen müssen ja fabelhafte Schmerzen ausstehen bei diesem grausamen Verfahren!«

»Wollen sie nicht anders!« meinte Schulze: »Ja, die liebe Eitelkeit! Wenn es gilt, sich schön zu machen, erduldet die Negerin ebensogern die abscheulichsten Qualen, wie die Europäerin, die sich schnürt oder allerlei Verschönerungsoperationen über sich ergehen läßt.«

3. Der Steppenbrand.

Am frühen Morgen erfolgte der Aufbruch.

Helene stand mit Sannah am Ufer des Sees, um zum letztenmal die liebliche Landschaft mit ihren entzückenden Farben zu bewundern.

Im Südwesten erblickte man Katana und noch weiter südlich das schwimmende Dorf Katanda, das ganz einzigartig ist in seiner Bauart. Seine leichten, aus Schilfrohr geflochtenen Hütten ruhen nämlich auf Flößen, so daß das ganze Dorf in seiner Rohrbucht schwimmt, ein sicheres Mittel, den drohenden Überschwemmungen zu entgehen.

Nun aber war alles zum Abmarsch bereit und die Mädchen mußten sich losreißen und der Karawane anschließen, die zunächst den Rutschurrufluß durchschritt, der bei sechzig Meter Breite nur einen Meter tief war. Der Rutschurru kann als der Oberlauf des Semliki gelten, wird daher auch »Semliki« genannt. Man könnte ihn ebensogut »Nil« heißen, da er ja nichts andres ist als ein Quellfluß des Nils.

Von da ab ging es südwärts den Mfumbirobergen oder besser »Birungavulkanen« zu, die unsichtbar waren, weil sie sich, wie der Runsoro, in eine Nebelkappe zu hüllen pflegen.

Die Ivinsa- oder Rutschurruebene, durch die es ging, zeigte immer den schwarzen Schlammboden, der mit Seemuscheln und Schalen durchsetzt war. In der öden Steppe tummelten sich ganze Antilopenherden. Mehrere Wälder von Euphorbien oder Wolfsmilchbäumen unterbrachen die trostlose Einförmigkeit der Landschaft.

Diese Euphorbien waren hochstämmig, mit kleinen Kronen dicker, fleischiger, dreiflügeliger Äste.

Die Träger sprudelten über von Humor. Unter sich gaben sie auch ihren weißen Herren, wie es unter den Negern üblich ist, Spitznamen, nach irgend einer hervorstechenden Eigenschaft, die ihnen zunächst auffiel.

Da Achmed, der Befehlshaber der Askaris von Schulze nur als von »Abu Arba«, dem Vater der vier Augen sprach, wie er es von Ibrahim gehört hatte, so griffen auch die Schwarzen diesen Namen auf; daneben nannten sie ihn noch wie früher »Bwana Bawessa«, das heißt »Herr Professor«.

Lord Flitmore hieß bei ihnen, wegen seiner unerschütterlichen Ruhe »Bwana Kelele«, das bedeutet »Herr Ruhe«, zuweilen auch »Bwana Mkubua«, »der große Herr«, womit mehr seine Macht als seine Körpergröße gemeint war.

Leusohn hießen sie wegen seiner Schlankheit »Bwana Fimbo« oder »Herr Stange«, während sie ihn persönlich stets mit »Bwana Dakta«, Herr Doktor, anredeten.

Hendrik war wegen seiner scharfen Augen »Bwana Angadir« oder »Herr Geier« getauft worden; daneben hieß er auch der »kleine«, das heißt der »junge« Herr, nämlich: Bwana Mdogo. Alle Weißen mit einander wurden Bwana Wasuri, »Gute Herren«, genannt.

Am Abend, als den Trägern der erste Wochenlohn im voraus ausbezahlt wurde, gab es einen kleinen Streit. Sie verlangten nämlich sämtlich, nur in weißen Zeugen ausgelohnt zu werden, bunte wollten sie gar nicht annehmen.

Da aber der Vorrat an weißen Zeugen nicht so bemessen war, daß diese Forderung auf die Dauer erfüllt werden konnte, mußte ihnen dies verweigert werden. Schließlich gingen sie darauf ein, daß ihnen die Hälfte in weißem, die Hälfte in buntem Stoff gewährt wurde.

Die nächsten Tage ging es durch grasreiche und belebtere Steppen mit zahlreichen Büffeln, Antilopen und Giraffen. Letztere wurden jedoch nur aus weiter Ferne gesichtet.

In der braungrauen Strauchsteppe fanden sich zuweilen Löwenspuren. Nur alle paar hundert Schritte zeigte sich zwischen dem Gras eine Mimose oder ein kleiner Akazienwald, hie und da auch ein Palmenhain.

Manchmal ragte einer der unförmlichen Baobabs oder Affenbrotbäume empor, gleich einer schattenlosen Ruine. Die glatte, graublaue Rinde ihrer gewaltigen Stämme leuchtete in der Sonnenglut in blaßrötlichen Farben und brachte somit immerhin einen belebenden Ton in das eintönige Grau der Steppe.

Bei Maji ja Moto war die Ebene zwischen die Randberge des mittelafrikanischen Grabens eingeengt, die sich namentlich im Westen als gewaltige Mauer erhoben.

Maji ja Moto bedeutet »heißes Wasser«. In der Tat entsprudelten den Felsen heiße Quellen, deren Wasser bis zu sechsundneunzig Zentigrad, also nahezu den Siedepunkt erreichten.

Spuren von Zebras, Nashörnern und Elefanten waren hier zahlreich zu sehen.

Überhaupt wimmelte die ganze Rutschurruebene von Wild: Wasserböcke, Moorantilopen, Riedböcke, Leierantilopen, ganze Rudel von Büffeln, auch die häßlichen Gestalten der Warzenschweine konnten häufig beobachtet werden. Letztere sind für die Löwen ein besonders beliebter Leckerbissen, daher auch der König der Steppe diese Gegenden unsicher machte.

Aus diesem Grunde wurde das Lager stets mit einem drei Meter hohen Dornverhau umgeben. Aber die Löwen scheuten selbst einen Sprung über diesen Wall nicht; denn eines Nachts setzte einer dieser Räuber über den Verhau und packte einen Wächter. Nur das Geschrei, das dieser alsbald erhob und das sich durch das ganze aufgeschreckte Lager fortpflanzte, bewog das Tier, sein Opfer loszulassen und wieder zurückzuflüchten über die hohe Schutzwehr.

Der Rutschurru war hier bedeutend tiefer als an seiner Mündung.

Als die Karawane am Ufer entlang marschierte, streckte ein junges Nilpferd den Kopf aus dem Schilf heraus. Die Neger hielten es für einen Säugling und gedachten, es zu fangen: zwanzig Mann sprangen sofort ins Wasser.

Als nun das Tier plötzlich wieder auftauchte, zeigte es sich dreimal so groß, als sie vermutet hatten, es war schon halbwüchsig.

Da schien es den Schwarzen doch nicht ratsam mit ihm anzubändeln und sie stürzten schreiend ans Ufer; nur der starke Juku ging mutig voran und packte das Tier am Hinterbein. Dieses gute Beispiel ermunterte einige andere, vor allem den Sulu Parker, daß sie dem Kameraden beisprangen.

Nun gab es eine große Balgerei im Wasser, bei der das Nilpferd sich als das stärkere erwies und die Leute gegen den offenen Fluß hinzog.

Lord Flitmore machte dem Kampf ein Ende, indem er dem jungen Dickhäuter eine Kugel durch den Kopf jagte.

Hierauf wurde die Beute triumphierend ans Land geschleppt. Da zeigte sich, daß das Nilpferd am ganzen Leibe Kerben trug, die von den Hauzähnen eines andern Flußpferdes herrührten.

»Nein, welch barbarischen Vater hat das Junge gehabt!« rief der Somali Hassan. »Wie grausam hat er sein Kind mißhandelt!«

»Das hat gewiß seine Mutter getan!« behauptete der Araber Achmed.

Die Araber streiten gerne über die nichtigsten Dinge; sie können die halbe Nacht weiterdisputieren und fangen am andern Morgen wieder von vorne an. Einige der Somalis und Suahelis hatten im Umgang mit den Arabern diese Streitlust und Rechthaberei angenommen; es bildeten sich zwei Parteien, die mit aller Leidenschaft und mit wichtigstem Ernst teils Achmeds, teils Hassan bin Mohameds Meinung vertraten.

Der Streit begann hitzig zu werden, als Lord Flitmore zwischen die Erregten trat.

Da kamen beide Parteien vernünftigerweise überein, dem weisen Msungu, das heißt »Weißen«, den Fall vorzulegen und sich seinem unparteiischen Schiedsspruch zu unterwerfen.

»Was meinst du, Scheich,« fragte Achmed: »Ist das junge Nilpferd von seinem Vater gebissen worden, wie Hassan behauptet, oder von seiner Mutter, wie ich ganz bestimmt vermute?«

»Von seinem Onkel!« entschied der Lord ernst und ruhig.

»Wa Illahi sahe!« rief Achmed: »Bei Allah, das ist wahr!«

Auch alle andern nahmen den salomonischen Schiedsspruch mit jubelndem Beifall auf: beide Parteien waren zufrieden, hatten doch wenigstens die Gegner nicht recht bekommen. Einträchtig machten sie sich an die Zerlegung und Zubereitung des Streitobjekts.

An einem glutheißen Nachmittage, als die Karawane durch hohes, dürres Gras schritt, das von einigen Akazienbüschen durchsetzt war, rief plötzlich Hassan aus: »Bwana Bawessa! Feuer! Die Steppe brennt!«

»Es ist dies ein häufiges Ereignis in der afrikanischen Steppe,« sagte Schulze mit Seelenruhe zu Leusohn. »Jetzt in der Trockenzeit gerät das Gras leicht in Brand; das kann von selber geschehen, vielfach aber wird auch die Steppe durch Menschen in Flammen gesetzt, sei es durch Unvorsichtigkeit, sei es mit Absicht, um den frischen Graswuchs zu beschleunigen. Die Brände sind meist harmlos; das Gras flammt nicht so lichterloh wie in den Prärien Amerikas und das Feuer schreitet gewöhnlich langsam fort.«

»Doch kann es wohl auch lebensgefährlich werden?« fragte Leusohn.

»Das auch,« bestätigte Schulze. »Schweinfurth hat Hab und Gut, vor allem kostbare Sammlungen und Notizen durch einen solchen Brand verloren, und er ist nicht der Einzige, den ein derartiges Unglück betroffen hat; Junker ging es nicht viel besser.«

»Natürlich, Sammlungen und Notizen, das ist Ihnen wieder wichtiger als das Leben. Aber sagen Sie, Professor, – mir scheint, das Feuer verbreitet sich schnell, – droht uns nicht selber Lebensgefahr?«

»Gewiß!« rief Hendrik, der herbeieilend die letzten Worte vernommen hatte: »Eile tut not: wenn die Flammen uns im hohen Grase erreichen, sind wir sämtlich verloren!«

Das hatten auch die Schwarzen erkannt. Wildes Geschrei und große Unruhe in ihren Reihen tat es kund.

»Eile? Ja, wohin denn? Wo finden wir Rettung?« fragte Schulze, der, als er das Dringende der Gefahr erkannte, seine Ruhe plötzlich verlor, mehr für die andern zitternd als für sich selbst.

»Sehen Sie dorthin!« sagte Hendrik: »Dort schlängelt sich ein grünes Band durch die Ebene, das ist das sichere Anzeichen eines größeren Wasserlaufs: dort allein winkt uns Rettung!«

Millionen geflügelter Insekten flogen, gleich einer schwarzen Wolke den Himmel verdunkelnd, vor den verheerenden Flammen her und Scharen von Vögeln stießen aus der Luft herab, um sich ihre Beute aus den dichten Massen flüchtender Käfer und Heuschrecken zu holen.

Helene und Sannah saßen auf ihren Eseln; letztere hatte Tipekitanga vor sich auf das Tier genommen, während Amina leichtfüßig nebenhersprang. Das schwarze Mädchen mußte aber ihre Muskelkraft aufs höchste anspannen; denn die Esel, die sowohl die drohende Gefahr, wie auch die Nähe des rettenden Wassers gewittert hatten, stürmten im Galopp voran, und Amina ergriff, um mitzukommen, schließlich den Schwanz von Helenes Esel und wurde beinahe geschleift.

Auch die Reitstiere, die Schulze und Leusohn wieder bestiegen hatten, zeigten die größte Eile und die Reiter mußten sie mit höchster Anstrengung zügeln, da sie den Schluß des Zuges bilden wollten, namentlich um darauf zu achten, daß die schwarzen Träger ihre Lasten nicht abwarfen, um rascher das rettende Flußbett zu erreichen. Die Askaris zeigten bei dieser Gelegenheit ihren Mut und ihre Treue. Sie dachten nicht an wilde Flucht, sondern hielten sich neben den rennenden Suahelis und bedrohten jeden, der Miene machte, seinen Ballen abzuwerfen.

Zuletzt hinter allen keuchte der dicke Kaschwalla. »O, Feuer,« jammerte er. »Soll ich allein von dir gebraten werden? Mama, Mama! Ich komme nicht nach! Die andern tragen eine Last auf dem Kopf und ich muß drei Lasten mit mir schleppen im Bauch. O, Mutter! Ich spüre die Hitze des Feuers: hilft keiner dem armen verlorenen Kaschwalla?«

Leusohn erbarmte sich des Verzweifelnden, dessen Bauch im Laufe hin und her schwankte, und der im Schweiß zu zerfließen schien. Wahrhaftig, er mußte zusammenbrechen! Und wie schade wäre es gewesen um den lustigen Kaschwalla!

So sprang der Doktor von seinem Stier, und mit Hendriks und Schulzes Hilfe gelang es ihm, den Koloß auf den Rücken des Tieres zu heben.

Kaum hatten sie dem Schwarzen die Zügel gegeben, so raste der Reitstier weiter; doch nicht lange: sein Reiter erdrückte ihn fast und ermattet mußte er seine Eile mäßigen, so daß Hendrik und Leusohn ihn wieder einholten.

Schon wehten die Funken auf sie hernieder und ein Gluthauch drohte ihnen die Kleider und Haare zu versengen, da erreichten sie im letzten Augenblick den grünen Hain und mit ein paar Sätzen stürzten sie in den Fluß, in dem sich schon die ganze Karawane mit sämtlichem Gepäck umherwälzte.

Auch hier herein wehte der Wind die glühende Luft, und Funken und brennende Grasteile regneten hernieder. Alle tauchten daher häufig unter, um durch die Nässe geschützt zu sein. Auch Helene und Sannah, mit denen die Esel als erste in das Wasser gesetzt hatten, trotz des unvernünftigen Widerstrebens der Damen, konnten nun nicht anders, als mit den andern zu tauchen; naß waren sie ja doch schon.

Aber wo blieb der arme Kaschwalla? Mühsam zwängte sich der Stier mit seinem dicken Reiter durch den Busch. Baba Pombe hielt sich krampfhaft an den Hörnern fest, sonst wäre er heruntergestreift worden.

Jetzt erreichte der Stier das Ufer und kollerte zusammenbrechend hinab.

Aber o weh! Gerade an dieser Stelle hatte ein Erdrutsch stattgefunden, und unter Wasser befand sich der scharfdornigste aller Akazienbüsche.

Da wälzten sich Tier und Reiter in den Stacheln. Ersterem gelang es, sich herauszuarbeiten, aber Kaschwallas Fettmasse lag hilflos von den gräßlichen Zweigen umklammert. Er erinnerte an die Heiligen, die sich in Dornen zu wälzen pflegten, nur daß er es höchst unfreiwillig tat.

»Mama, Mama!« rief er jammernd, denn die Schwarzen pflegen im Erstaunen oder Erschrecken ihre Mutter anzurufen: »Das Wasser ist schlimmer als das Feuer, es ist voller Splitter und Pfeilspitzen; die Hälfte von mir wird darin hängen bleiben, dann bin ich nur ein armseliges Restchen von Kaschwalla und wenn ich Pombe trinke, fließt es zu hundert Löchern wieder heraus.«

Die Neger lachten trotz des ausgestandenen Schreckens aus vollem Halse bei dem Gejammer des hilflos sich wälzenden menschlichen Nilpferds und machten ihre schlechten Witze dazu.

»Nehmt euch in acht, ein Flußpferd ist im Wasser! Hört ihr, wie es grunzt? Es wälzt sich vor Vergnügen. Kommt ihm nur ja nicht zu nahe.«

»O, ihr blöden Augen,« rief Kaschwalla. »Ihr seht ein Nilpferd und seid selber Rhinozerosse. Ihr meint, mich zu ärgern, wenn ihr mich Nilpferd heißt. O, wäre ich doch eins, mit seiner dicken Haut wollte ich euch auslachen. Aber meine Haut ist zart wie die Blätter der Banane.«

Die Weißen, die sich auch des Lachens nicht erwehren konnten bei dem tragikomischen Schauspiel, dachten doch daran, wie sie den guten Kaschwalla aus seiner höllischen Lage befreien könnten.

Sannah machte, wie schon öfters, den besten Vorschlag, um diesen gar nicht so einfachen Zweck zu erreichen.

Auf ihren Rat wurden zwei junge Bäume umgehauen und quer über den Fluß gelegt, so daß Kaschwalla sich mit jeder Hand an einem derselben festhalten konnte. Dann mußten einige Neger an beiden Ufern die Enden der Baumstämme emporheben. Das war keine Kleinigkeit; aber mit vereinten Kräften gelang es, Kaschwalla der dornigen Umarmung zu entreißen.

Besonders der starke Juku und der Sulu Parker taten ihr Bestes. Und so gelangte Baba Pombe zwar stark zerstochen und zerkratzt, aber doch noch ziemlich vollständig ans Ufer, wo er sich die abgebrochenen Dornen aus dem Fleische ziehen konnte.

Das Lager wurde am Rande des Wäldchens aufgeschlagen, wo das rasch verwehte Feuer die grünen Bäume nicht hatte ergreifen können.

Der Boden der nun ganz kahlen und grauen Steppe glostets und glimmte noch und der Wind wehte die Funken auf, bis auch die letzten erloschen waren.

Noch stiegen vereinzelte Rauchwolken empor und ihre Schatten schienen da und dort einen See in die Steppe hineinzuzaubern. Dann wieder wirbelte der Wind die Asche auf, die in dunkeln Tromben, gleich wandelnden Riesensäulen, daherwehte.

Die Träger suchten draußen nach eßbaren Wurzeln, die schon angeröstet in der Erde steckten.

Alle Insekten und Vögel, die sich hatten retten können, schienen im schmalen Waldbande am Flußufer Zuflucht gesucht zu haben: da wimmelte es am Boden von Ameisen, Käfern, Wanzen und Tausendfüßlern.

Schmetterlinge in allen Farben flatterten umher, und Graupapageien belebten die Bäume. Auch zahlreiche Perlhühner fanden sich vor, von denen Leusohn und Hendrik einige erlegten zu den beliebten, vorzüglichen Braten für das Nachtmahl.

Die Nacht brach herein, am Himmel glänzte herrlich das Dreieck des Zodiakallichtes; die Neger wateten mit lodernden Rohrbündeln im Fluß, um Fische aufzuspüren, die sie mit ihren Lanzen aufspießten.

Ein eigentümliches und stimmungsvolles Bild boten diese flackernden Brände, die sich im dunkeln Gewässer spiegelten.

Um die Lagerfeuer schwirrten Nachtvögel und Insekten. Flitmore hielt noch die regelmäßige Abendandacht; dann wurde es stille und selbst die Schwarzen störten ausnahmsweise die Nachtruhe nicht mehr: der Schlaf war heute allen willkommen.

4. Hungersnot.

Auch auf der Südseite des Flusses hatte der Steppenbrand gewütet und so weit das Auge sah, dehnte sich hier eine ausgebrannte Wüste.

Schulze wäre gerne geradenwegs auf die Virungavulkankette zumarschiert; aber da sich auch mit dem Fernrohr nichts als eine öde Steppe sehen ließ, die sich unabsehbar nach Süden erstreckte, sagte er sich, daß er das Leben so vieler Menschen, die seiner Fürsorge anvertraut waren, nicht mutwillig aufs Spiel setzen dürfe und wandte sich nach Osten, wo eine gebirgige und bewaldete Gegend auf fruchtbares Land hinwies.

Lord Flitmore jedoch erklärte, ihm liege viel daran, festzustellen, ob der Albert-Edward-See mit dem Kiwu-See durch den Rutschurru in Verbindung stehe. Er bat sich daher zehn Träger aus, um westlich das Ufer des Flusses zu gewinnen.

»Verhungern werden wir nicht,« erklärte er, »da weiß ich mir zu helfen.«

Es wurde ausgemacht, daß die Karawane am Fuße der Virungavulkane mit Flitmore wieder zusammentreffen solle; denn Schulze beabsichtigte, auf günstigerem Wege dorthin zu gelangen und für den Notfall sich zuvor in fruchtbareren Gegenden reichlich mit Lebensmitteln zu versorgen.

So trennte man sich: Flitmore zog mit Johann, zehn Trägern und vier Askaris nach Westen, der Professor mit dem großen Heere südostwärts.

Aber das östliche Gebirgsland war noch weit entfernt; den ganzen Tag marschierte man durch die ausgebrannte Prärie; hie und da kam man durch einen Wald von Raphiapalmen, die ihre vom Feuer versengten Blätter traurig über die angekohlten Stämme herabhängen ließen.

Lebhaft bereute nun Schulze, daß er nicht in der Nähe des in der Frühe durchquerten Flusses geblieben war, wo sie wenigstens Wasser, Fische und Perlhühner in Hülle und Fülle gehabt hätten.

Zwei Tage mußte von Konserven gelebt werden; aber merkwürdigerweise enthielten Flitmores Lasten deren nur wenige, und bei der großen Zahl der Leute stellte sich am dritten Tage Hungersnot ein.

Gegen Abend zeigte sich ein Termitenhügel.

»Ein einziger nützt uns nicht viel,« sagte Leusohn bedauernd. »Wenn sie zahlreicher wären, könnten wir alle unsern Hunger an Termiten stillen.«

»Puh!« rief Helene. »Du würdest wirklich weiße Ameisen verzehren, Otto? Das ist nicht dein Ernst!«

»Liebe Schwester, wenn man Hunger hat, gewöhnt man sich an alles. Übrigens müssen sie gar nicht übel schmecken; die Neger sind Feinschmecker, und Termiten gelten ihnen als Leckerbissen. Es ist immer gut, sich an die einheimischen Speisen zu gewöhnen und alle Vorurteile abzulegen; dadurch kann man in der Not so weit kommen, mit gutem Appetit da zuzugreifen, wo man sich früher mit Abscheu abgewendet hätte.«

»Und um Vorurteile handelt es sich bei derartigem, um nichts als um Vorurteile,« bemerkte Schulze. »Wo würde ein Neger Schnepfendreck essen, der bei uns als vorzügliche Speise gilt? Dem Chinesen ekelt es vor Schweinefleisch, wogegen ihm nichts höher steht als Rattenbraten.«

»Rattenbraten? Pfui! schweigen Sie, da wird einem ja übel, wenn man nur daran denkt,« sagte Helene und schüttelte sich.

»Ich meinesteils,« nahm Leusohn wieder das Wort, »will von nun an alle Negergerichte kosten, so sehr mich manche davon abstoßen. Ich will mich auch ohne Not an eine Kost gewöhnen, die mir im Falle der Not willkommen sein kann.«

»Geh weg!« erwiderte Helene, die sich mit solchen Gedanken nicht vertraut machen konnte. »Da müßtest du auch noch getrocknete Raupen, Käferlarven und fette Maden verzehren, Heuschrecken und Skorpione und wer weiß was alles.«

»O!« mischte sich Sannah in das appetitliche Gespräch. »Termiten habe ich auch schon versucht, als Brei und gedörrt, ebenso Heuschrecken; ich kann dich versichern, das sind ganz schmackhafte