Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- E-Book-Herausgeber: Books on DemandHörbuch-Herausgeber: Speech Studio Schweiz

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

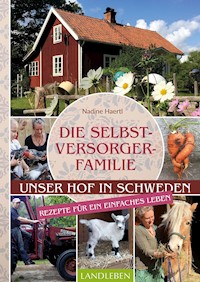

Warum alles zurücklassen, was man sich aufgebaut hat? Warum aufbrechen in ein fremdes Land, wenn man doch eigentlich alles hat, wovon man immer träumte? In ihrem Erfahrungsbericht nimmt Nadine Haertl den Leser mit auf die abenteuerlichste Reise ihres Lebens: Wie die Familie fast ihr gesamtes Hab und Gut, ihre Tiere und ihren Hof verkauft, ihre Heimat verlässt und mit dem Wohnwagen durch Deutschland bis nach Italien reist. Wie die Vier anschließend vorübergehend in ihr Ferienhaus ohne Strom und fließend Wasser im Wald von Småland ziehen und bald darauf einen Hof in ihrer neuen Wahlheimat Schweden finden, wo sie sich endlich wieder der Selbstversorgung widmen können. Mal emotional, mal spannend, mal humorvoll, dabei aber immer ehrlich, zeigt die Autorin schonungslos Höhenflüge und Tiefpunkte ihrer Auswanderung nach Schweden. Wird die Familie am Ende finden, wonach sie gesucht hat? Nächster Halt: Schweden ist eine Liebeserklärung an das einfache Leben. Es beschreibt den Prozess des Loslassens, das Überbordwerfen von unnötigem Ballast, die Magie von Aufbruch und Neuanfang. Dieser Erfahrungsbericht macht Mut, neue Wege zu gehen, Zweifel hinter sich zu lassen und dem Ruf seiner Träume zu folgen. Dabei geht es vielleicht gar nicht darum, irgendwann anzukommen, sondern nur darum, erst einmal loszugehen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 323

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Julian, Noah und Mia:

Mit Euch ist kein Weg zu lang, kein Ziel zu weit…

Mehr über die Autorin erfahren Sie hier:

www.dieselbstversorgerfamilie.com

Alle Informationen in diesem Buch, die über die bloße Handlung und die Gedanken der Autorin hinausgehen, sind selbst recherchiert. Dennoch ist es nicht auszuschließen, dass sich der ein oder andere Fehler eingeschlichen hat. Die Autorin und alle Mitwirkenden übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung für Nachteile oder Schäden, die dem geschätzten Leser dadurch wiederfahren könnten. Darüber hinaus können die Informationen von Kommune zu Kommune abweichen bzw. einer Veränderung unterliegen. Einige Personennamen wurden geändert.

Inhalt

Teil 1 – Ja, ich glaub‘ an Bullerbü

oder 5x Schweden und zurück

Teil 2 – Wer loslässt, hat die Hände frei

oder Zwischen den Welten

Teil 3 – Aufbruch nach (N)Irgendwo

oder Wallfahrt im Wohnwagen

Teil 4 – Das Leben im Wald

oder Schmetterlinge sind frei

Teil 5 – Blankan – Das Haus am Fluss

oder Angekommen?

Teil 1: Ja, ich glaub' an Bullerbü

oder 5x Schweden und zurück

„Every new beginning comes from some other beginning's end“ (Seneca, römischer Philosoph)

1

Eigentlich wollte ich gar nicht auswandern. Julian hatte schon vor Jahren von Schweden gesprochen. Er wollte schon damals in die Natur, weg aus Deutschland. Ich nicht. Ich war ein mehr oder weniger glückliches Nordlicht und relativ zufrieden mit unserem Leben in unserer Wahlheimat Nordfriesland. Wir hatten einen kleinen Hof in Bordelum gekauft, wovon ich schon als Kind geträumt hatte, damit meine Pferde hinterm Haus stehen konnten. Ich mochte Norddeutschland – die Weite, die Horizonte, die Nähe zum Meer. Mir fehlte nichts. Zugegeben: Die Bundesstraße, die nicht allzu weit an unserem Haus vorbeiführte, trübte meine Zufriedenheit regelmäßig, vor allem LKWs und Motorräder zerrissen die selten aufkommende Ruhe immer häufiger. Aber ich arrangierte mich damit. Zu sehr freute ich mich darüber, meinen Traum, den ich schon seit frühester Kindheit gehegt hatte, hier ausleben zu können: Pferde, Hühner, Hunde. Fast täglich ritt ich in die nahe gelegene Wald- und Heidelandschaft. Dort war es still und idyllisch. Alles war gut.

Meine Gefühle änderten sich allerdings relativ schnell, als unser Sohn Noah zur Welt kam. Plötzlich war die Straße eine Bedrohung. Ich stellte mir vor, wie ich einen zwei Meter hohen Zaun um das gesamte, ein Hektar große Grundstück würde ziehen müssen, um meinen quicklebendigen und abenteuerlustigen Sprössling davon abzuhalten, die Welt jenseits unseres Gartens zu erkunden. Zudem wurde die Straße immer lauter. Wenn ich mit Noah in der Sandkiste saß und Burgen baute, konnte ich oft kaum verstehen, was er mir zu erzählen versuchte. Und das lag nicht ausschließlich am mangelnden Wortschatz meines Kleinkindes. Wir erhöhten unseren bereits aufgeschütteten Lärmschutzwall, pflanzten noch mehr Bäume Richtung Straße an und versuchten uns einzureden, dass es gar nicht so schlimm sei. Da wir aber nun einmal Draußen-Menschen sind und Ruhe lieben, wurde diese Situation immer belastender, wir konnten dem steigenden Lärmpegel nicht ausweichen – und ihn auch nicht weiter verleugnen. Über die Jahre wurde der Verkehr immer stärker und die Unfälle, die sich teilweise beinahe unmittelbar vor unserer Auffahrt ereigneten, mehrten sich. Wir waren hin- und hergerissen und spielten alle Möglichkeiten durch. Als dann unsere Tochter Mia geboren wurde, beschlossen wir endgültig, dass wir mit unseren Kindern unmöglich länger hier leben konnten.

Damals sprach Julian das erste Mal von Schweden. Er war nie dort gewesen. Ich auch nicht. Trotzdem hatten wir beide ein Bild von diesem Land vor unserem geistigen Auge. Dieses wurde höchstwahrscheinlich geprägt von Filmen wie Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberga und natürlich Bullerbü, die wir seit unserer Kindheit unzählige Male gesehen hatten, und die wir auch jetzt mit Noah zusammen gerne anschauten. Dort schien die Welt in Ordnung zu sein. Julian sprach von unberührter Natur, von Seen, Elchen und unfassbar günstigen Grundstücks- und Immobilienpreisen. Ich lächelte, wenn er mir davon erzählte. Das klang gut. Traumhaft sogar. Aber, um ehrlich zu sein, zog ich keinen einzigen Augenblick auch nur in Erwägung, Deutschland jemals zu verlassen. In meiner Schulzeit hatte ich von Amerika geträumt, meinem Geburtsland, von Abenteuern in der Ferne. Aber das war 12 Jahre her. Ich war eine Andere geworden: Sesshaft nennt man es wohl. Ich wollte nicht einmal mehr irgendwohin in den Urlaub fahren. Ich wollte bei meinen Tieren bleiben, in meinem Garten arbeiten, kurz: Zuhause sein. Das reichte mir. Der Gedanke, überhaupt umzuziehen, aus dem Haus, das wir zehn Jahre lang liebevoll renoviert hatten, wo wir geheiratet hatten, wo unsere Kinder geboren worden waren, allein das trieb mir den Schweiß auf die Stirn und die Tränen in die Augen. Loslassen war nicht mein Ding. Aber irgendwie schien es keine andere Lösung zu geben, denn das Leben an der Hauptstraße war keine Option mehr.

So machten wir uns auf Häusersuche, genauer gesagt: Resthofsuche, denn wenn wir schon umzögen, könnten wir uns ja auch gleich etwas vergrößern – größeres Haus, wegen der Kinder, größerer Stall, weil wir inzwischen ja nicht nur Pferde und Hühner hatten, sondern auch Ziegen, Galloway-Rinder und Schweine, und natürlich mehr Land, denn inzwischen waren wir ja auch auf dem Weg zur Selbstversorgung, also brauchten wir mehr Gras für Heu und mehr Platz für einen größeren Gemüsegarten, um noch mehr biologisches Gemüse selber anbauen zu können. Es dauerte Wochen und Monate, in denen wir durch ganz Norddeutschland kurvten, um uns diverse Gehöfte und Resthöfe anzusehen. Einige davon waren mehr Rest als Hof, aber unser Budget war natürlich begrenzt, und außerdem wollten wir auch gerne wieder etwas Altes zum Renovieren. Wir wollten dieses Mal ökologisch sanieren, mit Lehmputz und allem Drum und Dran, denn wir waren ja inzwischen Eltern und an einem Punkt im Leben, an dem man sich nicht mehr für unsterblich hält. Darum machten wir uns immer mehr Gedanken über gesunde Ernährung, gesundes Wohnen, Nachhaltigkeit. Es war eine spannende Zeit, aber es wurde immer zermürbender, jedes Wochenende mit zwei kleinen Kindern auf Immobilientour zu gehen, jedes Mal erfüllt von Vorfreude und Hoffnung, dieses Mal unser neues Heim zu finden. Und jedes Mal wurden unsere Hoffnungen zerstreut – keine Alleinlage, obwohl es im Anzeigentext stand, die naturnahe Lage entpuppte sich als Abbild von unserem Hof: mit einer Hauptstraße, Bahnverbindung oder ähnlichem in nächster Nähe. Zu teuer, zu groß, zu klein, zu baufällig, zu weit von der nächsten Stadt, zu dicht am nächsten Nachbarn. Natürlich hatten wir hohe Ansprüche, die mit relativ wenig Geld erfüllt werden mussten, unsere Liste mit Kriterien war lang, denn immerhin wollten wir ja nicht noch einmal umziehen müssen, darum sollte es dieses Mal das endgültig Richtige sein. Ohne Kompromisse.

Es war kurz nach Noahs viertem Geburtstag. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben und mich beinahe wieder mit der Bundesstraße angefreundet. Ohnehin schwankte ich immer wieder hin und her und hatte eigentlich täglich den Gedanken, doch einfach hier zu bleiben, denn so schlimm war es ja vielleicht doch alles nicht. Im Grunde hatten wir es ja gut, wir klagten auf hohem Niveau. Jedenfalls stürmte Julian, der immer deutlich früher aufsteht als ich, eines Morgens ins Schlafzimmer und rüttelte mich buchstäblich wach. „Aufstehen, Schatz! Ich habe unser Haus gefunden! Wir müssen es sofort angucken, es ist erst seit gestern Abend inseriert!“ Völlig verschlafen, war ich trotzdem sofort hellwach, was bei mir als klassischem Morgenmuffel nicht oft vorkommt. Wie oft hatte Julian schon perfekte Immobilien im Internet gefunden, die aber bei Anruf beim Makler doch schon verkauft waren. Wir frühstückten also hastig, brachten Noah in den Kindergarten und sausten los. Der angestrebte Resthof war nur wenige Kilometer von unserem Haus entfernt, quasi im Nachbarort. Es war Februar, und es hatte in der Nacht gefroren. Die Sonne schien durch den diesigen Morgen, alles glitzerte. Als wir in die Zielstraße in Högel einbogen, war uns fast schon klar, dass wir hier richtig waren: Es war eher ein asphaltierter Feldweg als eine richtige Straße, und man sah nur ein Paar Autospuren auf der frostigen Fahrbahn. Kein Verkehr hieß das. Ruhe! Und dann, nach etwa 1,5 Kilometern, tauchte der Hof vor uns auf. Ein langgezogenes rotes Backsteingebäude, Stall direkt am Wohnhaus. Obenherum mit grünem Blech verkleidet, eigentlich ein typischer Hof für diese Gegend. Keine Schönheit, aber genau das, was wir wollten. Totale Alleinlage, der nächste Nachbar ungefähr 300 Meter entfernt, inmitten von Wiesen und Feldern, ein kleines Wäldchen nach hinten hinaus. Schon beim Aussteigen aus dem Auto klopfte mein Herz und ich hüpfte auf der Stelle vor Aufregung. Das war es! Ohne es von innen gesehen zu haben, konnte ich mir plötzlich sofort vorstellen, hierher zu ziehen. Alles schien perfekt.

Nachdem wir einige Male um das unbewohnte Haus herumgestromert waren, beschlossen wir, einfach mal bei den Nachbarn zu klingeln und nachzufragen, wer der Verkäufer sei, damit wir eventuell den Makler umgehen könnten. Gesagt, getan, klingelten wir an der weißen Haustür vom Nachbarhaus, und als sich die Tür öffnete, platzte es aus mir heraus: „Hallo, wir sind die neuen Nachbarn!“ Das ältere Ehepaar, das vor uns stand, war erstaunt, aber sofort erfreut. Nachdem ich richtiggestellt hatte, dass wir noch nicht ganz die neuen Nachbarn waren, sondern erstmal Kontakt zum Verkäufer aufnehmen wollten, ging alles ganz schnell: Ein Anruf bei einem anderen Nachbarn und bei der Verkäuferin, und wenige Minuten später stand unser neuer Nachbar Hans vor uns. Er hatte einen Schlüssel zum Hof und zeigte uns alles. Wir waren begeistert. Kurz darauf kam auch schon die Verkäuferin dazu, und noch an diesem Vormittag besiegelten wir per Handschlag den Kauf.

Dann überschlugen sich die Ereignisse: Wir machten Fotos und inserierten unser Haus in Bordelum mit einem liebevoll verfassten Text dazu, sortierten aus und packten Kisten, machten Besichtigungstermine mit Kaufinteressenten und waren voller Vorfreude. Was uns allerdings fast die Nerven kostete und sicherlich einige graue Haare bescherte, waren die Verhandlungen mit den Banken, als wir recht schnell Käufer für unser Haus gefunden hatten. Immerhin mussten wir zeitgleich ein Haus verkaufen, um das andere zu kaufen. Jeder, dem wir davon erzählten, schlug entsetzt die Hände über dem Kopf zusammen: „Das macht man so nicht. Das klappt so nicht. Dann habt ihr plötzlich zwei Häuser - oder keines! Ihr treibt euch selber in den Ruin! Das habe ich noch nie gehört, dass jemand so etwas gemacht hat...“ So und ähnlich klangen die sicher gut gemeinten, aber nicht sonderlich erbaulichen Meinungen von Freunden, Bekannten und Familie. Aber das konnte uns nicht abhalten. Wir waren, wie schon so oft, vollkommen beratungsresistent und hatten unser Ziel klar vor Augen. Natürlich wurde es nicht leicht, eine Bank zu finden, die dieses Abenteuer mit uns wagte, immerhin war Julian obendrein selbständig. Aber fast zehn Wochen voller aufreibender Verhandlungen, unzähliger Emails, Kopien, Telefonate, privater Gespräche mit verschiedenen Banken und vielen Litern Baldriantee später, war alles in trockenen Tüchern. Unsere Finanzierung stand, die der Käufer für unser Haus ebenfalls. Wir würden das Unmögliche tatsächlich schaffen!

2

Das einzige, was mich zu diesem Zeitpunkt mit Schweden verband, war die Tatsache, dass ich ab und zu gerne mal bei IKEA einkaufte und das Ektorp-Sofa favorisierte. Eine größere Nähe entstand weder räumlich noch emotional. Viel zu viel waren wir mit dem Umzug beschäftigt, mit dem Hier und Jetzt, mit Kindern, Tieren und Selbstversorgerplänen. Ich kann nicht für Julian sprechen, aber ich dachte weiterhin nicht an Schweden. Ich freute mich auf mein neues Leben in Högel. Diese Freude wurde stark gedämpft, als ich ein paar Tage vor dem eigentlichen Umzug meine über alles geliebte Haflingerstute Mimmie einschläfern lassen musste, da sie schwer krank war. Glücklicherweise steckten wir derartig tief in Renovierungsarbeiten und Umzugskartons, dass mir für den Moment nicht allzu viel Zeit zum Trauern blieb. Während ich in Bordelum Koffer und Kisten packte, entkernte Julian mit Hilfe von zwei Freunden und meinem Bruder den Resthof in Högel. Wir hatten fünf Wochen Zeit, bis wir vom alten ins neue Heim ziehen wollten und mussten, weil dann die Übergabe an unsere Käufer verabredet war. Diese hatten zu jenem Zeitpunkt ihre Mietwohnung gekündigt. Es galt also ein strenger Zeitplan, welcher beinhaltete, im neuen Haus unter anderem Wände, Böden, Decken sowie Wasser- und Stromleitungen zu entfernen und zu erneuern. Die Wände bekamen ein neues Kleid aus Lehmputz, die Decken und Böden wurden mit Holz verkleidet. Wir kratzten hunderte von Quadratmetern von übereinandergeschichteten Tapeten von den Wänden, verlegten Rohre und Leitungen für Wasser, Strom und Wandheizungen. Zwischendurch baute ich im Stall Boxen für die Ziegen und rammte hunderte von Zaunpfählen in die Erde, damit die Ziegen und Galloways ebenfalls umziehen konnten. Wenn ich an diese Zeit denke, frage ich mich, wie wir das überhaupt alles geschafft haben, denn zu dieser Zeit war Mia ein gutes halbes Jahr alt, ich stillte sie noch und trug sie den gesamten Tag in einem Tragetuch auf dem Rücken herum. Abends war ich sicherlich einige Zentimeter kleiner, denn dieses kleine Mädchen wuchs schneller, als es ihr Bruder in ihrem Alter getan hatte. So erledigte ich alle anfallenden Arbeiten mit einem zehn Kilogramm schweren Säugling auf dem Rücken. Aber irgendwie schaffte ich es.

Ende Mai war der eigentliche Tag des Umzuges gekommen. Mia war im Stillstreik und unausstehlich, aber zum Glück war meine Mutter gekommen, um die Kinder zu beschäftigen. So konnten Julian und ich zusammen mit Freunden die letzten Möbel ins neue Haus bringen. Die erste Zeit im neuen Heim lebten wir recht spartanisch, wir schliefen auf unserer alten Matratze auf dem Boden, zusammen mit den Kindern. Die meisten Möbel standen auseinandergebaut im Stall, denn die frischen Lehmputzwände waren noch klitschnass. Außerdem war es recht kühl im Haus, denn noch hatten wir es nicht geschafft, den wasserführenden Kaminofen einzubauen, geschweige denn anzuschließen. Somit hatten wir gar keine Heizung, die die Wände hätte trocknen können. Wir stellten Heizstrahler auf und hofften auf gutes Wetter, immerhin stand der Sommer vor der Tür. Als Norddeutsche hätten wir es allerdings besser wissen müssen, denn der Sommer wurde klassisch norddeutsch: kühl und nass. Somit verbrachten wir einige Wochen mit dunkelbraunen, feucht-nassen Lehmputzwänden, die in diesem Zustand auch noch nicht gestrichen werden konnten. Wir lebten also auf einer Dauerbaustelle und nur mit dem Nötigsten aus diversen Kisten. Aber das dämpfte unseren Enthusiasmus kaum. Wir waren ohnehin die meiste Zeit draußen mit den Tieren beschäftigt. Oder im Garten. Mit der Anlage des neuen Gemüsegartens hatten wir bereits beginnen dürfen, bevor wir überhaupt die Schlüssel bekommen hatten. Dort pflanzten wir nun zeitgerecht Spargel und setzten Erdbeerpflanzen, säten Salate, Möhren, Erbsen, Bohnen, Kürbisse und vieles mehr. Die Ziegen bekamen zum ersten Mal Nachwuchs, und ich konnte das erste Mal melken. Was für ein Glücksgefühl das war, neben eigenen Eiern, Gemüse und selbstgebackenem Brot nun auch eigene Milchprodukte zu genießen. Als ich dann noch mein neues Pferd und ein Shetlandpony für Noah gefunden hatte, war alles perfekt. Mit der Zeit baute sich Julian eine Selbständigkeit als Garten- und Landschaftsgärtner inklusive Altbausanierung auf, wir – und auch die Kinder - schlossen viele Freundschaften und Bekanntschaften im Dorf und lebten uns gut ein. Langsam wurde auch das Haus unter unseren Händen mehr und mehr zu einem Schmuckstück. Wir fühlten uns angenommen und Zuhause. Hier wollte ich für immer bleiben, und ich hatte auch keine Zweifel, dass dies so sein würde.

Ich kann nicht genau sagen, wie und wann es genau passierte, aber mit der Zeit kamen wieder Zweifel in uns auf. Das anfängliche Glück bekam nach und nach Risse. Vielleicht begann es mit dem großen Herbststurm „Christian”, der Ende Oktober im zweiten Jahr große Teile des Waldes hinwegraffte, von dem wir in unserer Umgebung ohnehin nicht allzu viel gehabt hatten. Zurück blieb eine öde Steppe, die teilweise an eine Mondlandschaft erinnerte und uns als Waldfreunde mehr und mehr deprimierte. Vielleicht war es auch die Tatsache, dass einer der Bauern im Dorf ein konventioneller Agrarwirt mit Schwerpunkt Milchviehhaltung war und ungeheure Mengen Gülle, Kunstdünger und Pestizide um uns herum ausbrachte. Der Hauptgrund für aufkeimende ungute Gefühle aber war die Tatsache, dass, seit wir nach Högel gezogen waren, plötzlich überall und immer mehr Windräder aufgebaut wurden. Wir sind bestimmt keine Querulanten und schon gar keine Gegner von alternativen Energien, die nach einem Haar in der Suppe suchen, bis sie eines gefunden haben, aber wir waren unter großem Aufwand hierher mitten in die Einöde gezogen, um unsere Ruhe zu haben. Dass die Trecker zum Teil tage- und nächtelang an unserem Grundstück vorbeidonnerten, war die eine Sache. Damit allein hätten wir uns wohl abfinden können. Dass aber plötzlich die Weite und der Horizont verbaut wurden durch hunderte von Windrädern, das nahm uns zunehmend die Freude an unserer Umgebung. Dazu kam, dass nun nachts der Himmel blinkte wie die Skyline von New York, und bei West- und Südwestwind bekamen wir mit jedem neuen Windrad mehr Infraschall ab. Wir sind wirklich nicht gegen Windkraft im Allgemeinen, aber das, was um uns herum passierte, war reiner Windwahn, an dem sich einige wenige bereicherten, während andere - wie wir - die Rechnung bezahlten. Wir fühlten uns umzingelt, geradezu bedroht. Und irgendwie streiften mit der Zeit Julians Gedanken wieder häufiger nach Schweden. Dieses Mal war ich offener für seine Ideen, aber ich konnte mir noch immer überhaupt nicht vorstellen, nach Schweden zu ziehen. Immerhin wollte ich doch für immer hierbleiben. Und immerhin konnten wir die Sprache nicht. Und immerhin waren wir ja auch überhaupt noch nie dort gewesen. Und wie sollten wir auch? Wir hatten inzwischen die Pferde, Hund, Katze, eine Herde Ziegen, Schweine, Hühner und Enten - wie sollten wir da mal eben einen Urlaub machen? Und wer sollte die Ziegen melken? Wer sollte die Pflanzen im Gewächshaus gießen und das Unkraut im großen Gemüsebeet in Schach halten? Nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal erschreckend deutlich, merkte ich, dass die Unabhängigkeit, die uns die zunehmende Selbstversorgung einerseits bescherte, auch eine Schattenseite hatte, die es uns nahezu unmöglich machte, auch nur einen Tag, geschweige denn eine Woche, wegzufahren. Doch im Grunde störte es mich nicht, durch unsere Unabhängigkeit abhängig zu sein und nicht weg zu können. Das war es mir wert. Und eigentlich war ich ganz froh, hatte ich doch auf diese Weise genügend Gründe, eben nicht nach Schweden zu fahren. Ich hatte keine Zweifel daran, dass es dort wunderschön war. Wahrscheinlich ahnte ich bereits, dass Schweden mich, einmal dort gewesen, nie wieder loslassen würde. Dem Risiko galt es auszuweichen.

So vergingen noch fast zwei Jahre, bis wir doch das erste Mal nach Schweden fuhren. In dieser Zeit wurden noch mehr Windräder gebaut, immer dichter kamen sie uns. Bei bestimmten Windrichtungen konnten wir nachts oft kaum noch ruhig schlafen, so sehr war die Luft von dem ständigen Brummen erfüllt. Unsere Ohren dröhnten regelmäßig, wir hatten Kopfschmerzen und waren zunehmend gestresst. Die ursprüngliche und so stark ersehnte Ruhe war uns genommen worden. Darüber hinaus führten die sinkenden Milchpreise dazu, dass einer der benachbarten Landwirte seine Flächen noch intensiver bewirtschaftete. Wir machten ihm daraus keinen Vorwurf, er handelte nur nach seinem besten Wissen und Gewissen. Auch er wollte nur überleben. Trotzdem mussten wir uns – wieder einmal - eingestehen, dass wir offenbar noch sensibler waren, als uns eigentlich selber bewusst gewesen war. Das hier hatten wir weder gewollt noch gekauft. Alles hatte sich geändert. Wir sahen ein, dass wir wohl doch in völliger Natur leben müssten, um unseren Seelenfrieden zu finden und endlich zur Ruhe zu kommen. Ein weiteres Indiz hierfür war die Tatsache, dass es mir gesundheitlich immer schlechter ging. Wahrscheinlich stressten mich all die Dinge, die um uns herum passierten, so sehr, dass sich mein Körper ein Ventil suchte. Den letzten Ausschlag, Schweden doch wenigstens einmal anzusehen, gab die Tatsache, dass nun mindestens ein Windrad in unmittelbarer Nähe unseres Hofes gebaut werden sollte. Diese Tatsache traf uns, aber vor allem mich, wie ein Schlag in den Magen. Wir fühlten uns bedroht und enteignet, hatten wir doch diesen Hof damals seiner idyllischen Lage wegen gekauft. Die Illusion von Ruhe und einer gewissen Einsamkeit in der Natur löste sich mehr und mehr auf. Ich war am Boden zerstört. Und ich wollte einfach nur noch weg.

3

Also fuhren wir in den Sommerferien Anfang August nach Schweden. Und das war tatsächlich auch unser allererster gemeinsamer Urlaub seit 16 Jahren! Es brauchte selbstverständlich einiges an Organisation und Timing, aber wir schafften es erstaunlicherweise, alles so hinzudrehen, dass wir uns zumindest vier Tage lang verdrücken konnten. Unsere lieben Nachbarn waren gerne bereit, sich um unsere Tiere und das Gewächshaus zu kümmern. Sie waren schon lange der Meinung, wir müssten doch mal in den Urlaub fahren. Schon mehrfach hatten sie uns angeboten, derweil bei uns einzuhüten. Da ich die eine Ziege gerade abgemolken hatte und die andere noch zwei Lämmer führte, mussten wir nicht einmal eine Melkvertretung finden (was bei Ziegen ohnehin schier unmöglich schien). Und so ergriffen wir die Gelegenheit also am Schopfe. Ich war einigermaßen aufgeregt. Gar nicht mal, weil ich endlich Schweden sehen sollte, sondern vielmehr, weil ich mich fragte, ob Zuhause in der Zeit alles gut gehen würde. Wie immer hatte ich Probleme mit dem Loslassen.

Während der Autofahrt gen Norden grübelte ich immer wieder hin und her, ob ich denn Zuhause wohl auch alles gut genug für die Urlaubsvertretung vorbereitet hatte. An der Öresund-Brücke überkamen mich leichte Kopf- und Halsschmerzen - wie passend - aber dennoch auch ein gewisses leichtes Kitzeln in der Magengegend, das eine heranwachsende Urlaubsstimmung ankündigte. Aus den Augen aus dem Sinn – langsam konnte ich nach vorne sehen und mich auf unsere freien Tage zu viert freuen. Nicht einmal das nach einigen Stunden Autofahrt überfällige Gequengel der Kinder und meine scheinbar aufkeimende Erkältung konnten mir die Laune verderben.

Als wir schließlich schwedisches Festland erreichten und durch Schonen fuhren, hatte ich nur noch Augen für die Landschaft um uns herum. Zwar fand ich auf den ersten Kilometern die Ähnlichkeit zu unserer Heimat recht augenscheinlich – sogar einige Windräder sahen wir, aber je länger wir Richtung Osten fuhren, desto mehr wandelte sich die Umgebung: Tiefgrüne Wälder tauchten auf, niedliche rot-weiße Holzhäuser, endlos lange Natursteinwälle und Elchzäune, all das faszinierte mich zunehmend. Natürlich hatten wir uns vor Reiseantritt einige Höfe aus dem Internet gesucht, die wir rein Interesse halber ansehen wollten. Der erste lag bereits auf dem Weg zu unserer Unterkunft. Unser Navi führte uns von einer der erstaunlich wenig befahrenen Hauptstraßen in eine Seitenstraße, die nicht viel mehr als ein staubiger Sandweg war, den wir mit nur etwa 30 Stundenkilometern entlangfuhren. Zwar hätten wir sicherlich schneller fahren können, aber wir genossen es einfach, all die Bilder, die vor uns auftauchten, langsam an uns vorüberziehen und in unseren Verstand sickern zu lassen. Was ich nun sah, raubte mir buchstäblich den Atem. Der helle sandige Kiesweg schlängelte sind hügelig durch kleine Wälder, durch winzige Wohnsiedlungen mit malerischen Häuschen, vorbei an tiefgrünen Wiesen, die sicherlich noch nie einen Güllewagen gesehen hatten. Links und rechts grasten friedlich Pferde und Ponys, die scheinbar noch niemals Kontakt mit einer Mücke oder Pferdebremse gehabt hatten, und hier und da plätscherte plötzlich ein kleiner Bach fröhlich unter einer hübschen Brücke entlang. Ich konnte gar nicht glauben, dass es das hier tatsächlich gab. Es kam mir vor, als befände ich mich plötzlich in einem der Bücher oder Filme meiner Kindheit, als führe ich durch die Landschaft Astrid Lindgrens - nur noch schöner, noch klarer, noch farbenfroher. Es war eine Landschaft, die ich mir in meinen Träumen nicht schöner hätte ausmalen können. Wir fuhren durch Bullerbü! Ich bekam vor lauter Schönheit einen Kloß im Hals. Und wie es meiner Natur nun einmal entspricht, liefen mir auf einmal unaufhaltsam die Tränen die Wangen hinunter vor lauter Überwältigung. Ich kurbelte mein Autofenster hinunter. Die warme Luft die mir entgegenkam, war derartig mild und würzig, dass ich sie am liebsten in Flaschen gefüllt hätte. Ich sog all die fremden und irgendwie doch bekannten Düfte ganz tief ein, als würde ich zum ersten Mal überhaupt richtig atmen. Und trotzdem konnte ich immer noch nicht begreifen, dass ich nicht träumte. Das hier war echt, kein Film, kein Traum, keine Einbildung meiner blühenden Fantasie. Eine Welt, wie ich sie mir immer erträumt hatte, existierte hier direkt vor meinen Augen. Am strahlend blauen Himmel zog ein Seeadler seine Kreise und verkündete mit seinem Ruf grenzenlose Freiheit. Es mag kitschig klingen, aber es war wie eine Offenbarung. Warum sollte man in Deutschland zwischen Gift und Gülle unter hunderten von lärmenden Windrädern wohnen, wenn es so etwas wie dies hier wirklich gab? Es war um mich geschehen. Von einer Sekunde auf die andere schien ich ein anderer Mensch. Alle Zweifel über die fremde Sprache oder das Zurücklassen unseres Zuhauses waren auf einen Schlag vergessen. Ich war mir ganz sicher: Schweden würde mich nie wieder loslassen! Julian, der ebenfalls die ganze Zeit staunend die Landschaft in sich aufsaugte, sah mich von der Seite an. Unsere Blicke trafen sich, und ich wusste, dass er wusste, was ich fühlte. Halb gerührt, halb triumphierend tätschelte er mein Bein und sagte: „Siehst du, ich hab‘ dir doch gesagt, dass Schweden toll ist!” Und sogar die Kinder unterbrachen kurzfristig ihre Streitereien und schauten beinahe andächtig aus den Autofenstern.

Schon der erste Hof, den wir uns ansahen, war einfach wundervoll. Etwas verfallen und verwildert zwar, aber in wunderschöner, dünenartiger Landschaft und in Alleinlage mit etwa drei Hektar Land an einem Wald stand dieses Gehöft in der Nähe von Hässleholm. Das dunkelrote Haupthaus aus Holz leuchtete warm und einladend in der Nachmittagssonne und strahlte trotz oder gerade wegen des leicht maroden Zustandes absolute Behaglichkeit aus. Das Wohnhaus wurde auf beiden Seiten von je einem Nebengebäude flankiert, die ebenfalls aus rotem Holz bestanden. Wir waren begeistert und begannen sofort Pläne zu schmieden, was wir hier alles machen könnten. Leider hatten wir keinen Termin mit dem zuständigen Makler bekommen, so dass wir nur von außen gucken konnten. Aber im Grunde reichte uns das. Ohne es auszusprechen, wussten wir, dass wir den Hof, wenn möglich, kaufen wollten. Dass die Verkäufer es sich kurz darauf noch einmal anders überlegten und den Hof doch selber behalten wollten, konnten wir da noch nicht ahnen. Rückblickend ging es bei diesem Besuch auch nur darum, unsere – vor allem meine – Vorstellungskraft anzukurbeln, dass es noch etwas anderes, etwas viel Besseres gab, als unseren Hof in Högel. Mit klopfenden Herzen und glühenden Wangen fuhren wir weiter zu unserer Unterkunft, einem kleinen Häuschen direkt am See Longasjönas.

Nachdem wir an der Rezeption eingecheckt hatten, bezogen wir unser Quartier, dass nicht viel größer und luxuriöser war, als ein Campingwagen: vier einfache Betten, eine schlichte Essecke mit schwedischer Küchenbank und eine winzige Küchennische. Das WC, das nicht größer als ein Plumpsklo war, war nur von außen über eine extra Tür zu erreichen, eine Dusche gab es nur im öffentlichen Duschgebäude des anliegenden Campingplatzes. Trotz, oder gerade wegen der absoluten Einfachheit, fühlten wir uns sofort wohl. Wir luden unsere Hündin Luzie und unser Gepäck aus und bezogen die Betten. Anschließend zog es uns direkt an den See, der nur wenige Meter unterhalb unserer Hütte lag. Ich schnappte mir Luzie, die nach der langen Autofahrt ebenso dringend Bewegung brauchte wie wir alle, während Julian mit den Kindern zur Rezeption ging, um ein Ruderboot zu chartern. Ich lief mit Luzie direkt an der Wasserkante entlang. Überall lagen riesige Steine und Felsen am Ufer, die, von der Sonne aufgewärmt, zum Hinsetzen einluden. Aber gesessen hatte ich genug. Etwa zehn Stunden hatte die Autofahrt gedauert, unterbrochen zwar von kurzen Pausen, aber anstrengend genug. Meine Füße kribbelten vor Freude, und ich wollte mich bewegen. Die laue Abendluft roch nach Heide und Sommer, so intensiv und berauschend, wie ich es noch nie erlebt hatte. Ohnehin schien mich hier alles viel tiefer zu berühren, als ich es bisher kannte. Vielleicht zum ersten Mal erreichte mich das, was ich sah, direkt in meiner Seele. Es war, als wäre ein Teil von mir schon immer hier gewesen, und hätte nur auf die Ankunft meines Körpers gewartet. All die Jahre lang. Es war, als wäre ich angekommen. Wieder musste ich schlucken und bekam feuchte Augen. Ein Zustand, der die nächsten Tage anhielt.

Nachdem der Hund bewegt und das Boot gechartert war, fuhren wir zu viert auf den See hinaus, um zu angeln. Immerhin hatten wir noch kein Abendbrot gegessen, ein frischer Fisch würde also gut passen, dachten wir. Die Fische sahen das ganz offensichtlich völlig anders, denn heute fingen wir keinen einzigen. Aber die Stimmung auf dem abendlichen See war trotzdem unvergesslich. Die Natur um uns herum schien die Arme um uns zu legen und uns willkommen zu heißen.

In der ersten Nacht schlief ich schlecht. Oft wachte ich auf, weil draußen jemand vorbeiging oder weil Luzie ihre feuchte Nase in mein Gesicht steckte. Einmal fiel Mia aus ihrem Bett. Außerdem hatte ich noch immer Kopfschmerzen, und die Halsschmerzen wurden sogar noch schlimmer. Um 6 Uhr morgens war die Nacht sowieso vorbei, weil die Frühaufsteher Julian und Noah erwachten und ans Ausschlafen nicht länger zu denken war. Obwohl ich normalerweise keinen Kaffee mehr trank, gönnte ich mir einen Becher voll im Bett, sprang trotz anhaltendem Grippegefühl in meine Laufklamotten, schnappte mir meine Kopfhörer und machte mich auf zu einer Runde um den See. Natürlich wurde es keine komplette Runde, denn schließlich ist der Longasjönas riesig, aber es war eine traumhafte Strecke, immer direkt entlang am Wasser, rechts der See, links ein Ferienhäuschen neben dem anderen. Um diese Uhrzeit war kaum jemand außer mir schon unterwegs, und so konnte ich die aufgehende Sonne über dem Wasser ganz für mich allein genießen. Es war, als wäre dieser Moment nur für mich gemacht, die Musik in meinen Ohren und das Glitzern auf dem Wasser beflügelten meine Füße und Beine, und es war noch nie so schön, zu laufen, völlig eins mit mir selber und der Natur. Ein Magic Moment! Zuhause bestand meine Laufrunde eigentlich nur aus Betonstraße, entlang an Maisfeldern und dem vom Sturm zerstörten Waldstück. Aber daran dachte ich jetzt natürlich nicht. Ich war hier. Ich war jetzt. Ich war glücklich. Glücklich wie selten zuvor, vollkommen zufrieden, frei und geerdet. Ganz neue Gefühle kamen in mir auf, von denen ich bisher nur eine vage Vorstellung gehabt hatte. Ganz neue Wege taten sich in und vor mir auf.

Nach dem Laufen schlüpfte ich in meinen Badeanzug und ging zum See hinunter, um mich abzukühlen. Wie gesagt, eine eigene Dusche hatte unsere Hütte nicht, und nach der öffentlichen Dusche hatte ich nach diesem gefühlsechten Lauf wahrhaftig kein Verlangen. Also blieb nur der See, der um diese Uhrzeit noch recht erfrischend war. Obwohl ich normalerweise eine waschechte Frostbeule bin, überwand ich meine Gänsehaut, ging zügig ein paar Meter ins Wasser und tauchte komplett unter. Normalerweise brauche ich gefühlte Ewigkeiten, um mich Stück für Stück in ein kaltes Gewässer vorzuarbeiten. Aber hier war nicht normalerweise, hier war alles anders. Hier war ich anders.

Beim Frühstück hatten wir einen tollen Blick auf den See, und anschließend wollten wir unser Angelglück auf einem anderen See in der Nähe erneut herausfordern. Wir wanderten also, mit unserer Angelausrüstung bewaffnet, durch den Wald. Überall fiel das Sonnenlicht durch die Blätter und zauberte ein magisches Licht auf den Waldboden. Den See fanden wir schnell, aber es dauerte eine Weile, bis wir auch den Bootssteg gefunden hatten. Wir paddelten ein wenig hin und her, verweilten hier und dort ein Weilchen, warfen immer wieder die Angeln neu aus und genossen die absolute Stille - abgesehen von unseren Kindern, die es natürlich auch in der vollkommensten schwedischen Natur schafften, sich über belanglose Kleinigkeiten zu streiten, und gerade Mia schien mit ihren fünf Jahren einfach nicht begreifen zu wollen, dass es einer gewissen Ruhe bedurfte, um einen Fisch zu fangen. Trotzdem ist dieser Vormittag in meiner Erinnerung still, friedlich und ruhig, weil der See und der Wald herum, so viel Ruhe und Tiefgang ausstrahlten, dass mich alles andere kaum beeindrucken konnte. Einen Fisch fingen wir allerdings wieder nicht.

Nachmittags besuchten wir ein Naturreservat mit anliegender „Naturskolan“, einer Schule mitten im Wald, in der die Kinder offensichtlich überwiegend draußen unterrichtet wurden, solange es das Wetter zuließ, mit angrenzendem Gemüsegarten, Hühnern, Ziegen und Kühen. Das Naturschutzgebiet war einmalig schön. Das Wetter war herrlich mild, ganz anders als in Deutschland bei unserer Abreise, wo es sich wieder einmal typisch norddeutsch präsentiert hatte: kühl, windig und regnerisch. Hier aber schien die Sonne von einem ungetrübt blauen Himmel und kaum ein Lüftchen regte sich. Wir wanderten umher, staunten über Unmengen wilder Blaubeeren, naschten von üppig behangenen Brombeersträuchern, und die Kinder kletterten begeistert und unermüdlich auf wohl beinahe jeden der unzähligen riesigen Felsbrocken. Viel zu schnell verging die Zeit, aber wir hatten noch eine längere Rückfahrt zur Unterkunft vor uns und wollten auch noch einige Dinge einkaufen. Im schwedischen Supermarkt staunten wir über das große Sortiment an Bio-Lebensmitteln auf der einen Seite und noch mehr über die Riesenauswahl an Süßigkeiten und Naschwerk auf der anderen Seite. Eine ganze Wand voll Zuckerzeugs in Schubladen lockte Jung und Alt. Die schrillen Farben von Süßigkeiten und Gebäck erinnerten sehr an amerikanische Gaumenfreuden. Zum Glück waren die Kinder so mit anderen Dingen beschäftigt, dass sie dieses wahre Schlaraffenland gar nicht richtig wahrnahmen. Vielleicht interessierte es sie aber auch gar nicht so sehr, da sie ja Zuhause auch recht wenig naschten. Sie bekamen jeder eine Banane und waren für den Augenblick zufrieden. Während Julian und Noah abends noch einmal auf unseren See hinausfuhren, um erneut ihr Glück beim Angeln zu versuchen, gingen Mia und ich mit Luzie, die brav und artig unsere Hütte bewacht hatte, im angrenzenden abendlichen Wald spazieren.

Genauso war es am nächsten Tag: Die Männer verdrückten sich direkt nach dem Frühstück mit ihren Angeln. Sie wollten mit dem Auto ein wenig herumfahren, um vielleicht eine Angelstelle zu finden, die möglicherweise doch noch den einen oder anderen Fisch bereithielt. Nachdem ich das Geschirr abgespült hatte, machten auch Mia und ich uns wieder mit Luzie auf den Weg. Wir stromerten relativ planlos einige Wege entlang und erfreuten uns an der Schönheit des Waldes. Dieses Mal schaffte Mia es sogar, relativ leise zu sein, weil ich ihr in Aussicht gestellt hatte, wir könnten vielleicht einen Elch oder ein Wildschwein sehen, wenn wir nur leise genug wären. Also pirschten wir so leise, wie eine Mutter mit ihrer fünfjährigen Tochter und einem hyperaktiven Berner Sennenhund eben pirschen können, durch das tiefgrüne Unterholz eines dicht bewachsenen schmalen Weges. Ich war wieder einmal erstaunt über mich selbst, denn eigentlich bin ich in solchen Situationen eher ein bisschen ängstlich und würde normalerweise nicht alleine mit einem kleinen Kind in einem fremden Wald herumlaufen, ohne genau zu wissen, wohin der Weg überhaupt führt - mit der Option vielleicht tatsächlich einem grimmigen Elch oder einem wildgewordenen Wildschwein zu begegnen - oder uns zumindest gehörig zu verlaufen. Normalerweise wäre wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Aber wieder war es anders als sonst: Völlig angstfrei und in der Geborgenheit der Wildnis, folgte ich einfach meinen Sinnen und meiner Laune, bis plötzlich durch das Laub vor uns Wasser blitzte. Mitten aus dem Wald heraus erwuchs auf einmal ein See. Dieser begleitete uns ein ganzes Stück unseres Weges, und wir wurden nicht müde, immer weiterzugehen. Sogar Mia, die normalerweise nach spätestens hundert Metern die Lust am Wandern verliert, hatte offensichtlich ihren Spaß. Hinter jeder Kurve des kleinen Pfades schien ein neues Geheimnis zu liegen, ein neues wundersames Bild, das es zu entdecken und in uns aufzusaugen galt. Hinter der nächsten Kurve, an einer kleinen Böschung im schüchternen Sonnenlicht, das durch das hellgrüne Laub der Bäume fiel, entdeckten wir einen riesigen Steinpilz, den wir natürlich unbedingt mitnehmen mussten, um ihn später Julian und Noah zu zeigen. Mia trug ihn stolz vor sich her und freute sich über diese unverhoffte Beute. Noch immer verspürten wir keinerlei Impuls, umzudrehen. Wir folgten einer inneren Stimme, die uns vorantrieb.

Dann lichtete sich der Wald, und vor uns erhoben sich die silbrigen Mauern einer alten Ruine vor dem indigoblauen Himmel. Riesige übereinander getürmte Natursteinquader erinnerten spontan an eine alte Burg. Ein wilder Bach rauschte laut und eindringlich daran vorbei, und die Sonne schien auf diese Lichtung und tauchte alles in ein überirdisches, grelles Licht, als sei dies alles inszeniert. Vollkommen unwirklich war die Situation, hatte ich hier nun wirklich nicht mit den Überresten einer alten Wassermühle gerechnet. Wieder einmal völlig überwältigt von dem Anblick und eigentlich sprachlos vor Staunen, wollte ich gerade Mia rufen, die mit dem Steinpilz noch ein Stück hinter mir im Wald zurückgeblieben war, um ihr die Entdeckung zu zeigen. Doch in diesem Moment hörte ich Stimmen und sah auf der anderen Seite zwei Personen, die angelten. Als wäre dieser Moment nicht schon unwirklich und zauberhaft genug, wurde mir klar, dass es Julian und Noah waren, die dort mit der Fliegenrute in dem munter plätschernden, im Sonnenschein funkelnden Bachlauf angelten. Ich war völlig verdattert. Wie konnte es möglich sein, dass wir vier uns hier, mitten im Nirgendwo, an diesem magischen Ort einfach so treffen konnten, obwohl wir doch völlig planlos und willkürlich in vollkommen unterschiedliche Richtungen gestartet waren. Es schien mir, als habe das Schicksal uns hier zusammengeführt, um uns ein Zeichen zu geben, ein Zeichen, dass hier alles stimmte, dass jeder unserer Schritte einen tieferen Sinn hatte und dass unsere Zusammengehörigkeit nochmals bestätigte. Diesen Moment im diffusen Sonnenlicht unter der Ruine an diesem wilden, wunderschönen Bachlauf, diesen Augenblick, der aussah wie einem impressionistischen Gemälde entsprungen, werde ich niemals vergessen. Für mich fühlte es sich an wie ein Wunder!

Abends grillten wir die gefangenen Fische am Lagerfeuer und saßen noch lange vor der Hütte am See. Es war wunderschön. Umso schlimmer war der nächste Tag, an dem wir schon wieder abreisen mussten. Nachdem ich noch einmal am See entlanggelaufen war, durch den Wald, durch den ich mit Mia und Luzie gepirscht war und vorbei an „unserer” Ruine, sprang ich zur Abkühlung ein letztes Mal ins Wasser. Dann fuhren wir ab. Ich glaube, ich habe die gesamte Rückfahrt nach Deutschland geweint. Dieses Mal aber nicht aus Rührung oder Faszination, sondern weil es mir fast das Herz zerriss und die Kehle zuschnürte, dieses Land wieder zu verlassen. Ich freute mich nicht mal richtig auf zu Hause. Kaum waren wir wieder in Nordfriesland, war nichts mehr von dem Zauber der vergangenen Tage, nichts mehr von unberührter Natur und Schönheit übriggeblieben. Hunderte von Windrädern verdunkelten den Himmel und drehten unaufhörlich in den Abend. Wir fuhren definitiv in die falsche Richtung!