0,00 €

Mehr erfahren.

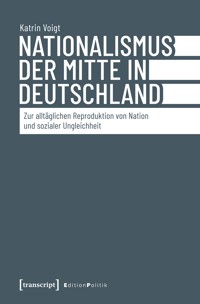

- Herausgeber: transcript Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Edition Politik

- Sprache: Deutsch

Was ist der Nationalismus der Mitte? Katrin Voigt gibt auf Basis von Interviews einen Überblick über das Phänomen in Deutschland. Dabei arbeitet sie einerseits Grenzziehungen zum gewaltvollen rechten Nationalismus heraus, zeigt aber auch auf, welche Vorstellungen von nationaler Überlegenheit und welche Formen der Marginalisierung und Ausgrenzung anhand von Ethnizität und ›race‹ innerhalb des Nationalismus der Mitte existieren. Dabei zeigt sich, dass Nationalismus nicht ausschließlich als intendierte Praktik aufgefasst werden darf, sondern strukturell in nationalstaatlich verfassten Gesellschaften angelegt ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 636

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Die freie Verfügbarkeit der E-Book-Ausgabe dieser Publikation wurde ermöglicht durch Pollux – Informationsdienst Politikwissenschaft

und die Open Library Community Politik 2024 – einem Netzwerk wissenschaftlicher Bibliotheken zur Förderung von Open Access in den Sozial- und Geisteswissenschaften:

Vollsponsoren: Technische Universität Braunschweig | Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg | Eberhard-Karls Universität Tübingen | Freie Universität Berlin – Universitätsbibliothek | Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek | TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek | Humboldt-Universität zu Berlin | Justus-Liebig-Universität Gießen | Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt | Ludwig-Maximilians-Universität München | Max Planck Digital Library (MPDL) | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Ruhr-Universität Bochum | Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky, Hamburg | SLUB Dresden | Staatsbibliothek zu Berlin | Bibliothek der Technischen Universität Chemnitz | Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt | Universitätsbibliothek „Georgius Agricola“ der TU Bergakademie Freiberg | Universitätsbibliothek Kiel (CAU) | Universitätsbibliothek Leipzig | Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf | Universitäts- und Landesbibliothek Münster | Universitäts- und Stadtbibliothek Köln | Universitätsbibliothek Bielefeld | Universitätsbibliothek Erfurt | Universitätsbibliothek der FernUniversität in Hagen | Universitätsbibliothek Kaiserslautern-Landau | Universitätsbibliothek Kassel | Universitätsbibliothek Osnabrück | Universität Potsdam | Universitätsbibliothek St. Gallen | Universitätsbibliothek Vechta | Zentralbibliothek ZürichSponsoring Light: Bundesministerium der Verteidigung | Bibliothek der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden | Bibliothek der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | Bibliothek der Westsächsischen Hochschule Zwickau | Bibliothek der Hochschule Zittau/Görlitz, Hochschulbibliothek | Hochschulbibliothek der Hochschule Mittweida | Institut für Auslandsbeziehungen (IfA) | Landesbibliothek Oldenburg | Österreichische ParlamentsbibliothekMikrosponsoring: Bibliothek der Berufsakademie Sachsen | Bibliothek der Evangelische Hochschule Dresden | Bibliothek der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig | Bibliothek der Hochschule für Bildende Künste Dresden | Bibliothek der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ Dresden | Bibliothek der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig | Bibliothek der Palucca-Hochschule für Tanz Dresden | Leibniz-Institut für Europäische Geschichte | Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) – Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit

Katrin Voigt

Nationalismus der Mitte in Deutschland

Zur alltäglichen Reproduktion von Nation und sozialer Ungleichheit

Zugl.: Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Dissertation, 2024, u.d.T.: Nationalismus der Mitte in Deutschland – Eine Analyse von Praktiken der alltäglichen (Re-)Produktion von Nation und sozialer Ungleichheit.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.dnb.de/ abrufbar.

Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 Lizenz (BY-ND). Diese Lizenz erlaubt unter Voraussetzung der Namensnennung des Urhebers die Vervielfältigung und Verbreitung des Materials in jedem Format oder Medium für beliebige Zwecke, auch kommerziell, gestattet aber keine Bearbeitung. (Lizenztext: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de)

Um Genehmigungen für Adaptionen, Übersetzungen oder Derivate einzuholen, wenden Sie sich bitte an [email protected]

Die Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz gelten nur für Originalmaterial. Die Wiederverwendung von Material aus anderen Quellen (gekennzeichnet mit Quellenangabe) wie z.B. Schaubilder, Abbildungen, Fotos und Textauszüge erfordert ggf. weitere Nutzungsgenehmigungen durch den jeweiligen Rechteinhaber.

2024 © Katrin Voigt

transcript Verlag | Hermannstraße 26 | D-33602 Bielefeld | [email protected]

Umschlagkonzept: Maria Arndt

Druck: Elanders Waiblingen GmbH, Waiblingen

Print-ISBN: 978-3-8376-7611-2

PDF-ISBN: 978-3-8394-7611-6

ePUB-ISBN: 978-3-7328-7611-2

Buchreihen-ISSN: 2702-9050

Buchreihen-eISSN: 2702-9069

Inhalt

Danksagung

1.EinleitungZur Bedeutung von Nation, Nationalität und Nationalismus in Deutschland

2.ForschungsstandNation, Nationalismus und die Mitte

2.1Grundannahme: Nation und nationale Identität als soziale Konstruktionen

2.2Ankertheorien der kognitiven Wende: imagined communities und banal nationalism

2.3Spannungsfelder der Nations- und Nationalismusforschung

2.3.1Everyday Nationhood und die Differenzierung zwischen Eliten und gewöhnlichen Leuten

2.3.2Nation als heterogene Kategorie: Die Notwendigkeit einer Perspektive sozialer Ungleichheit

2.3.3Der Begriff der Mitte in der Forschung zu Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Deutschland

2.3.4Von der Peripherie ins Zentrum: Erarbeitung eines strukturellen Nationalismus-Begriffs

2.3.5Aufbrechen der kognitivistischen Perspektive: Affekt und Emotion in der Nationsforschung

3.ForschungsperspektiveRepräsentation, Affekt und soziale Ungleichheit

3.1Repräsentation durch Sprache

3.2Affektive Praktiken

3.3Soziale Ungleichheit und symbolische Grenzziehung

4.Forschungsdesign

4.1Studiendesign

4.1.1Methoden der Erhebung

4.1.2Beschreibung des Diskurskontextes

4.1.3Beschreibung des Samples

4.2Methodologie und Methoden der Auswertung

4.2.1Ursprung und Weiterentwicklung der Grounded Theory Methodologie

4.2.2Methodologische Grundsätze der konstruktivistischen Grounded Theory

4.2.3Methoden der konstruktivistischen Grounded Theory

4.2.4Falldarstellungen als Erweiterung der kategorienzentrierten Auswertung

5.Facetten eines Nationalismus der Mitte in Deutschland IFallbeispiele

5.1Fallbeispiel Jonas: Die Inszenierung der Mitte durch emotionale Mäßigung, Rationalität und Reflexion

5.2Fallbeispiel Birgit: Ästhetik als Modus der Grenzziehung zu einem Nationalismus von rechts

5.3Fallbeispiel Pedro: Die Formation von Zentrum und Peripherie entlang von race und Ethnizität

5.4Fallbeispiel Lena: Stabile nationale Zugehörigkeit trotz asynchroner Praxis oder das Privileg, nicht von der Nation berührt zu werden

5.5Schlussfolgerungen

6.Facetten eines Nationalismus der Mitte in Deutschland IIHorizontale Auswertung

6.1Das Narrativ der deutschen Wertegemeinschaft

6.1.1Identifikation und Abgrenzung als Prozesse der Formation des Narrativs

6.1.2Das Verhältnis zu dem Konzept der Leitkultur und dem Narrativ der Volksgemeinschaft

6.1.3Schlussfolgerungen

6.2Affektive Praktiken im Nationalismus der Mitte in Deutschland

6.2.1Stolz und die Idealisierung von Deutschland als Wertegemeinschaft

6.2.2Scham und die Abgrenzung von deutscher NS-Geschichte und rechtem Nationalismus

6.2.3Schlussfolgerungen

6.3Zentrum-Peripherie-Konstruktionen

6.3.1Die Mitte als Gegenbild zum rechten Rand

6.3.2Stabile und fragile nationale Zugehörigkeit entlang der Differenzlinien Ethnizität und race

6.3.3Schlussfolgerungen

7.Fazit

7.1Ziel, Fragestellung und Vorgehen der Arbeit

7.2Zentrale Ergebnisse

7.3Rückbezug auf den Forschungsstand und Ausblick

7.4Gesellschaftliche Relevanz der Erkenntnisse

Literaturverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Danksagung

Diese Arbeit konnte in der vorliegenden Form nur durch die Unterstützung zahlreicher Personen realisiert werden, denen mein besonderer Dank gilt. Bedanken möchte ich mich zunächst bei den Interviewpartner*innen für Ihre Offenheit und Bereitschaft, an der Studie teilzunehmen sowie bei sämtlichen Mitgliedern der Forschungsgruppe, die an der Erhebung und an Auswertungstreffen beteiligt waren. Mein Dank gilt vor allem auch meinen drei Promotionsbetreuern: Boike Rehbein, Deine Fähigkeit, wissenschaftliche Neugierde zu wecken und Gesellschaftskritik in die Universität hinein und über ihre Grenzen hinaus zu tragen, war eine große Inspiration für mich. Dein plötzlicher Tod hat eine Leerstelle hinterlassen. Ich bin Dir, Daniel Bultmann, zutiefst dankbar, dass Du in dieser schweren Zeit die Betreuung meiner Promotion übernommen hast. Dir, Thomas Kühn, danke ich für die Betreuung von der ersten Idee bis zur Abgabe, Dein produktives Feedback sowie den Zugang zu der Interviewstudie. Bedanken möchte ich mich zudem bei meinen Kolleg*innen, die mich auf dem Promotionsweg begleitet, unterstützt und immer wieder zur Reflexion angeregt haben: Patrick Ehnis, Aisha Ahmad, Sebastian Bobeth, Amira Barrech und Niclas O’Donnokoé, vielen Dank für den wertvollen Austausch und die Motivation. Dir, Ute Schlobinski-Voigt, danke ich für Dein kritisches Lektorat und motivierendes Feedback. Meiner Familie und meinen Freund*innen möchte ich für die soziale Unterstützung danken. Ohne Euch hätte ich meine Dissertation weder beginnen noch beenden können. Mein Dank gilt zudem Paul Mauch, der in sämtlichen Phasen der Arbeit beständig an meiner Seite und mir eine emotionale Stütze war.

1. EinleitungZur Bedeutung von Nation, Nationalität und Nationalismus in Deutschland

»Nachdem es den großen europäischen Revolutionen des 17. und 18. Jahrhunderts nicht gelungen war, die ›Freiheit von‹ in eine ›Freiheit zu‹ umzuwandeln, wurden der Nationalismus und die Verehrung des Staates zu den Symptomen einer Regression auf die inzestuöse Fixierung. Erst wenn es dem Menschen gelingt, seine Vernunft und seine Liebe weiter zu entwickeln, als es bisher gelungen ist, erst wenn er eine Welt aufbauen kann, die sich auf menschliche Solidarität und Gerechtigkeit gründet, erst wenn er sich im Erlebnis einer universalen Menschenliebe verwurzelt fühlt, wird er zu einer neuen Form menschlicher Verwurzelung hingefunden haben, wird er seine Welt in eine wahrhaft menschliche Heimat verwandelt haben«.

(Fromm 1999, S. 46)

Am 2. April 2023 wurde in der zweieinhalb tausend Einwohner umfassenden schwäbischen Gemeinde Ostelsheim ein parteiunabhängiger, privat der Partei die Grünen angehöriger Kandidat zum neuen Bürgermeister gewählt. Es mag zunächst verwundern, dass es dieses Ereignis nicht nur in die überregionalen Nachrichten in Deutschland, sondern auch in die internationale Presse schaffte. »Syrischer Flüchtling wird Dorf-Bürgermeister« (Stüber 2023) titelte etwa die Bild-Zeitung, »Geflüchtet und nun Bürgermeister: Herkunft ›darf keine Rolle spielen‹« (Houben 2023) das ZDF und »Syrian refugee elected mayor of German town, years after fleeing war« (Schmidt 2023) das CNN. Bereits aus dieser kleinen Auswahl an Schlagzeilen wird ersichtlich, dass sich der Nachrichtenwert des Ereignisses aus der Biographie des neugewählten Bürgermeisters von Ostelsheim, Ryyan Alshebl, zu ergeben scheint, der 2015 aus Syrien nach Deutschland geflohen war. Warum die Berichterstattung über die Ostelsheimer Bürgermeister*innenwahl als Einstieg in die nun folgende Arbeit gewählt wurde, dürfte erst im weiteren Verlauf der Arbeit wirklich ersichtlich werden. Einige Lesende mögen das Ereignis und die Berichterstattung darüber zunächst vielleicht als ein Beispiel für die Verwirklichung der 1955 von Erich Fromm formulierten und eingangs zitierten Utopie der Verwandlung der »Welt in eine wahrhaft menschliche Heimat«, gegründet »auf menschliche Solidarität und Gerechtigkeit« (Fromm 1999, S. 46), als eine Überwindung von Nationalismus verstehen. Der Psychoanalytiker, Soziologe und Humanist Erich Fromm war in seiner Gesellschaftsanalyse und -kritik maßgeblich geprägt von den Erfahrungen aus dem Ersten und Zweitem Weltkrieg sowie der Schoa in Deutschland. Welche Aktualität hat also nun seine Gesellschaftsdiagnose, fast 80 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus in Deutschland? Lässt sich die Wahl einer vor dem Krieg in Syrien geflüchteten Person zum Bürgermeister einer schwäbischen Landgemeinde als Zeichen dafür verstehen, dass der Nationalismus in Deutschland an Bedeutung verloren hat?

Die vorliegende Arbeit verfolgt eine andere Lesart. Sie versteht die Berichterstattung über die Ostelsheimer Bürgermeister*innenwahl nicht als Indiz für einen sich auflösenden Nationalismus in Deutschland, sondern als Ausdruck eines Nationalismus der Mitte in Deutschland, dessen Bedeutung und Funktion im weiteren Verlauf der Arbeit jenseits dieses Beispiels herausgearbeitet werden. Zentrale Aspekte eines solchen Nationalismus, wie die Formation einer spezifischen Vorstellung von Deutschland und deren Idealisierung, die Konstruktion von Zentrum und Peripherie oder die Verbindung der Differenzkategorien Ethnizität und race1 mit der Vorstellung von deutscher Nationalität sind bereits in der Berichterstattung über die Ostelsheimer Bürgermeister*innenwahl 2023 erkennbar. Um dies nachzuvollziehen wird im Folgenden exemplarisch näher auf den Radiobeitrag des SWR Baden-Württemberg mit dem Titel »Geflüchteter wird Rathauschef« eingegangen, übertragen am Montag nach der Wahl zur Hauptsendezeit um 18 Uhr (Lauber 2023). Charakteristisch für diesen Bericht wie auch für den Großteil der übrigen Berichterstattung ist, dass er sich fortlaufend des Bildes einer liberalen deutschen Gesellschaft bedient, in der »Menschen als […] Menschen« (Lauber 2023) bewertet werden und folglich die Verteilung von gesellschaftlichen Machtpositionen vermeintlich nicht von den Differenzkategorien Ethnizität und race beeinflusst wird. Zur Wahl stand in Ostelsheim in der Folge weit mehr als nur ein*e Bürgermeister*in. Davon zeugt nicht zuletzt, dass »gefühlt der halbe Ort […] zum Rathaus geströmt [ist], um dem Ausgang dieser landesweit beachteten Schulteswahl beizuwohnen« (ebd. [Zusatz von K.V.]). Die Wahl von Ryyan Alshebl zum Ostelsheimer Bürgermeister wird in dem Bericht zum Symbol für die Toleranz und Weltoffenheit der Ostelsheimer*innen aber auch für »die ganze [deutsche] Bundesrepublik« (ebd. [Zusatz von K.V.]) erhoben. Die Schilderung einer zitierten Wählerin, dass bei ihr nach der Wahl »auch sehr viel Furcht« (ebd.) abgefallen sei, deutet wiederum ein Gegennarrativ an, innerhalb dessen Menschen nicht als Menschen bewertet werden, sondern vor allem entlang ihrer Religion oder nationalen Herkunft. Dieses Gegennarrativ dient dem Bild einer liberalen Gesellschaft als Abgrenzungsfläche. Die Furcht der Wählerin betont dabei, dass auch dieses Gegennarrativ ein im Diskurs präsentes ist, das durch einen anderen Wahlausgang an Bedeutung gewonnen hätte. In der Folge freuen sich sämtliche im Beitrag zitierten Ostelsheimer*innen auch nicht ausschließlich über den Wahlsieg des von ihnen favorisierten Kandidaten, sondern feiern darüber hinaus vor allem das Wahlvolk, also sich selbst, das durch den Wahlausgang habe erkennbar werden lassen, dass Ostelsheim sich für das Narrativ einer toleranten und weltoffenen Gemeinde entschieden habe (ebd.). Die intensive deutschlandweite Berichterstattung über das Ereignis verdeutlicht wiederum die Inanspruchnahme dieses Narrativs auch für einen nationalen Diskurs. Während Toleranz und Weltoffenheit im hegemonialen Diskurs eher mit den urbanen Zentren Deutschlands in Verbindung gebracht werden, erscheint insbesondere auch das provinzielle Setting des Ereignisses einen interessanten Kontrast mit Nachrichtenwert zu bieten. Wenn selbst eine Landgemeinde in Schwaben einen syrischen Geflüchteten zum Bürgermeister wähle, scheint die Berichterstattung im Subtext auszudrücken, dann werde dadurch das Narrativ eines weltoffenen und toleranten Deutschlands umso mehr bekräftigt. Hinsichtlich der Differenzkategorien Ethnizität und race enthält die Berichterstattung wiederum einen Widerspruch. Einerseits erscheint deren ausgrenzende Funktion als überwunden – wie sonst wäre es erklärbar, dass eine Person, die aus Syrien stammt und als Geflüchteter nach Deutschland gekommen ist, in eine politische Machtposition in Deutschland gelangt? Andererseits generiert sich der gesamte Nachrichtenwert des Ereignisses erst aus der Relevanz der Differenzkategorien. Deutlich wird dies nicht zuletzt an der Bemerkung des im Bericht des SWR zitierten Calwer Landrates Helmut Riegger, der Alshebls Wahl als Zeichen dafür versteht, dass Integration in der Region funktioniere und dies noch einmal damit bekräftigt, dass auch sehr viele Personen aus Alshebls »Bekanntenkreis« (Lauber 2023) im Krankenhaus vor Ort arbeiteten. Wer genau Teil dieses Bekanntenkreises ist, wird hier zwar nicht ausgeführt, der Bezug zum Thema der erfolgreichen Integration legt jedoch nahe, dass es sich ebenfalls um aus Syrien geflüchtete Personen handelt. Auf der Grundlage der Differenzkategorien Ethnizität und race sowie des biographischen Umstandes der Fluchtgeschichte wird Alshebl hier somit einer bestimmten Gruppe zugeordnet, der der syrischen Geflüchteten. Dass diese Gruppe durchaus divers ist – die einen arbeiten im Krankenhaus, Alshebl wurde gerade zum Bürgermeister gewählt – spielt in diesem Narrativ der funktionierenden Integration eine nur nachgeordnete Rolle, hinter der geteilten zugeschriebenen nationalen Herkunft und Fluchtgeschichte sowie der beruflichen Integration in den deutschen Arbeitsmarkt. Auf andere Art wird die Relevanz der Differenzkategorien Ethnizität und race für den Nachrichtenwert von Alshebls Wahl auch in einem Interview des Deutschlandfunks mit diesem am Tag nach der Wahl ersichtlich (Orbach 2023). Dort bemerkt die Interviewerin zum Abschluss des Interviews mit einem humorvollen Unterton, »ich habe gehört, Sie essen gerne Käsespätzle?«. Darauf Alshebl: »Eben, ja, eben. Also nicht nur Käsespätzle, also/». »Aber die schwäbische Küche?« unterbricht ihn die Interviewerin, worauf Alshebl zustimmend antwortet: »Die schwäbische Küche im Allgemeinen finde ich auch toll, ja«. (ebd.) Welche kulinarischen Vorlieben Ryyan Alshebls Vorgänger im Amt, Jürgen Fuchs, hat, dürfte kaum von überregionalem Nachrichtenwert sein. Im Fall von Alshebl wiederum kennzeichnet das von der Journalistin erbetene Bekenntnis zur schwäbischen Küche diesen einerseits als Anderen, bei dem schwäbische Käsespätzle einen vermeintlich witzigen Kontrast zur stereotypen Vorstellung eines syrischen Geschmacks bilden und stellt andererseits ein kulturelles Integrationsangebot dar. Durch das Bekenntnis zur schwäbischen Küche wird Alshebl zu einem vom uns. In den angeführten Beispielen aus der Berichterstattung wird die Wahl von Alshebl demnach einerseits als Überwindung eines Schubladendenkens entlang der Differenzkategorien Ethnizität und race geframt, andererseits lässt sich das Ereignis jedoch erst durch das Betonen von Ethnizität und race als Ausdruck einer liberalen Gesellschaft verstehen. In der Berichterstattung wird Alshebls syrische Herkunft und Fluchtgeschichte zum zentralen Charakteristikum, das ihn zum besonderen Deutschen2 und das seine Wahl zum Bürgermeister einer schwäbischen Gemeinde zu einem Ereignis mit überregionalem Nachrichten- und Symbolwert macht.

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird erkennbar werden, dass die hier aufgezeigte Vorstellung von Deutschland als liberaler Gesellschaft, die Abgrenzung von differenten, weniger inklusiven Vorstellungen von Deutschland, die Formation von Zentrum und Peripherie oder das ambivalente Verhältnis zu den Differenzkategorien Ethnizität und race nicht singulärer Ausdruck der Berichterstattung über die Ostelsheimer Bürgermeister*innenwahl sind, sondern im Zusammenhang mit einem über dieses Ereignis hinausreichenden, hegemonialen Diskurs über Deutschland und nationale Zugehörigkeit zu Deutschland stehen. Dieser Diskurs wird in der vorliegenden Arbeit entlang des Konzeptes eines Nationalismus der Mitte in Deutschland beschrieben. Der Ausdruck Nationalismus der Mitte mag im Kontext des zuvor geschilderten Beispiels zunächst verwundern. So wird der Begriff Nationalismus im allgemeinen Sprachgebrauch in Deutschland vor allem mit nationalistischen Bewegungen assoziiert und wird der*die Nationalist*in insbesondere in Form von Fremdzuschreibungen zur Identitätskategorie von Personen erklärt, die sich dem politisch rechten Parteienspektrum zuordnen lassen. Inwiefern vermag es das Konzept eines Nationalismus der Mitte in Deutschland dann wiederum, die wohlmeinende Berichterstattung zur Wahl eines syrischen Geflüchteten und Parteimitglieds der Grünen zu beschreiben? Die vorliegende Arbeit dient unter anderem auch der Dekonstruktion der hegemonialen Vorstellung von Nationalismus als ausschließlich extremer und häufig leidenschaftlich betriebener Handlungspraxis der Anderen. Stattdessen wird Nationalismus in dieser Arbeit als mitunter auch alltägliche Praxis der Konstruktion und Reproduktion von Nationen als vorgestellte Gemeinschaften (Anderson 1983) innerhalb einer nationalstaatlich strukturierten Welt verstanden. Auch diese alltägliche Konstruktionspraxis im Sinne eines banalen Nationalismus (Billig 1995) geht gleichwohl in vielen Fällen mit Formen der Idealisierung des Konstruktes der eigenen Nation und zugleich der abwertenden Abgrenzung von anderen Nationen einher. Zudem beinhaltet sie interne Grenzziehungen, die die Mitglieder einer vorgestellten nationalen Gemeinschaft mit unterschiedlichen Graden an Handlungsmacht und Stabilität der Mitgliedschaft ausstattet. Durch den Zusatz der Mitte wird der Fokus dieser Arbeit nicht auf extreme nationalistische Bewegungen oder sich zum Nationalismus bekennende Extremist*innen gelegt, sondern vielmehr die nationalistische Handlungspraxis in der Mitte der deutschen Gesellschaft untersucht, die von den Akteur*innen häufig nicht als solche reflektiert und intendiert wird. Die Mitte wird dabei in dieser Arbeit nicht vordergründig durch sozialstrukturelle Kennzahlen definiert. Vielmehr wird sie hier vor allem als Selbstbild untersucht, als Konstrukt, das sich insbesondere durch Abgrenzung von den als extrem verstandenen Rändern konstituiert. Dabei steht die Konstruktionspraxis gleichwohl im Zusammenhang mit Kategorien sozialer Ungleichheit, generiert sich die Vorstellung von Mitte insbesondere auch aus einer bestimmten Klassenpraxis, wie im Folgenden noch aufgezeigt wird. Durch die Kombination der Begriffe Nationalismus und Mitte legt diese Arbeit ihren Fokus somit auf die Untersuchung von alltäglichen, miteinander verschränkten Praktiken der (Re)Produktion von Nation und sozialer Ungleichheit in Deutschland.

Datengrundlage der vorliegenden Arbeit sind 41 problem-zentrierte Interviews, die im Kontext der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2018 im Rahmen der von Thomas Kühn und Phil Langer an der Internationalen Psychoanalytischen Universität in Berlin geleiteten Studie Erleben von Nationalität im Alltag – Ein Forschungsprojekt zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 mit deutschen Staatsbürger*innen geführt wurden. Das Sample setzt sich überwiegend aus Personen zusammen, die über relativ hohe Bildungsabschlüsse verfügen, tendenziell der Mittelschicht zuzuordnen sind und in deutschen Großstädten leben. Hinsichtlich der Differenzkategorien Migrationserfahrung und Geschlecht weist das Sample eine relative Heterogenität auf, wenngleich die Mehrheit der Interviewten wie auch deren Eltern in Deutschland geboren wurde. Zudem lässt sich innerhalb des Samples tendenziell eine Ablehnung von rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen feststellen. Die Auswertung der Interviews erfolgte entlang der konstruktivistischen Grounded Theory (Charmaz 2000) als leitender Methodologie und Werkzeugkoffer, dem die Methoden der Auswertung primär entnommen sind. Im Forschungsprozess wurde das Konzept eines Nationalismus der Mitte in Deutschland herausgearbeitet. Es stellt nicht den Ausgangspunkt der Untersuchung dar, sondern wurde gemäß dem Ansatz der konstruktivistischen Grounded Theory aus den Daten heraus als zentrale Kategorie entwickelt und fasst die Forschungsergebnisse konzeptuell zusammen. Die vorliegende Arbeit dient der Beschreibung von Kernaspekten, Spannungsfeldern, Widersprüchlichkeiten und Funktionen des Konzeptes, also der differenzierten Darstellung der Forschungsergebnisse. Nation und nationale Identität werden dabei als soziale Konstruktionen verstanden, die vor allem auch diskursiv begründet werden. Eine zentrale Rolle spielen dabei Repräsentationen (Hall 2013; siehe Kapitel 3.1). Auch Emotionen und Affekte werden im Folgenden als Teil des Diskursiven betrachtet, die aufgefasst als affektive Praktiken ebenfalls maßgeblich zur Konstruktion wie auch Idealisierung von Nation und nationaler Identität beitragen (Ahmed 2014b; siehe Kapitel 3.2). Eine ausschließlich kognitivistische Perspektive auf die Konstruktionspraxis von Nation und Nationalismus soll dadurch aufgebrochen werden. Der zentrale Fokus der vorliegenden Arbeit wird zudem durch die Auffassung gebildet, dass es sich bei der Reproduktion von Nation und sozialer Ungleichheit um sich wechselseitig beeinflussende und parallel stattfindende Prozesse handelt. Entlang des Ansatzes der symbolischen Grenzziehung lässt sich dieser Konstruktionsprozess nachvollziehen (Lamont 1995; Lamont und Molnár 2002; siehe Kapitel 3.3).

Die Hauptfragestellung der Arbeit liegt darin, festzustellen, welche typischen Formen der Konstruktion von Deutschland und Deutschsein sich innerhalb des untersuchten Samples, das sich überwiegend aus Personen der urbanen, akademisch geprägten Mittelschicht zusammensetzt, finden lassen. Drei Unterfragen strukturieren diese Hauptfragestellung: (1) Wie wird Deutschland und Deutschsein innerhalb des Samples diskursiv begründet? (2) Wie tragen affektive Praktiken zur Konstruktion und Idealisierung von Deutschland sowie einer bestimmten Form des Deutschseins im Diskurs bei? (3) Welche Rolle spielen Klasse und Ethnizität bzw. race als Differenzlinien, entlang derer soziale Ungleichheit, Dominanz und Marginalität sowie Ausschluss begründet werden, für die Reproduktion von Nation und nationaler Identität?

Zur weiteren Beschreibung des Forschungskontextes sowie für eine Einschätzung der gesellschaftlichen Relevanz des hier beschriebenen Forschungsgegenstandes wenden wir uns nun noch einmal der zuvor aufgeworfenen Frage nach der Aktualität der 1955 von Erich Fromm getroffene Gesellschaftsdiagnose zu. Inwiefern sind wir heute dem von Fromm formulierten Ziel einer »wahrhaft menschlichen Heimat« (Fromm 1999, S. 46) näher gekommen, in der Solidarität und Gerechtigkeit nicht länger auf entlang der Differenzkategorien Nationalität, Ethnizität oder race gebildete Gruppen beschränkt sind, sondern als universal menschlich gelten? Während das eingangs angeführten Beispiel nicht für ein Verschwinden der Relevanz der Differenzkategorien Nationalität, Ethnizität und race spricht – sie dienen dort der primären Charakterisierung des neuen Ostelsheimer Bürgermeisters mit syrischer Herkunft, machen ihn zu einem von der Norm abweichenden, besonderen Deutschen – gilt es die Frage auch nochmal in einen größeren Kontext gesellschaftlicher Wandlungstendenzen zu setzten. Der Fokussierung halber soll sich dabei auf die Relevanz der Differenzkategorie Nationalität sowie die dem Konstrukt der Nation zugemessene gesellschaftliche Bedeutung begrenzt werden, wenn auch im weiteren Verlauf der Arbeit deutlich werden dürfte, dass die Differenzkategorie Nationalität zumindest im deutschen Diskurs maßgeblich mit den Differenzkategorien Ethnizität und raceintersektional (Winker und Degele 2010) verbunden ist.

Auf globaler Ebene lassen sich zunächst Wandlungstendenzen beobachten, die die Bedeutung des Nationalstaats im Allgemeinen in den Hintergrund zu rücken scheinen. Gemeint sind eine zunehmend global organisierte Wirtschaft mit multinational agierenden Konzernen oder auch die Kosmopolitisierung einerseits jener gut gebildeten Schichten, die zudem über ausreichend ökonomische Ressourcen verfügen, um im Ausland zu studieren oder zu arbeiten und andererseits jener Personen, die aufgrund von Abwesenheit eben dieser Ressourcen zur transnationalen Migration gezwungen werden. Auch alternative Angebote sozialer Identifikation, wie beispielsweise Europa3 oder das abstraktere Konzept einer Weltbürger*innenschaft könnten ein möglicher Ausdruck einer sich ankündigenden postnationalen Ära sein. Ausgestaltung, Verwirklichung oder Grenzen des Postnationalen werden auch im wissenschaftlichen Diskurs debattiert. Prominent hält beispielsweise Jürgen Habermas (2013) vor allem in Europa das Potential des Entwurfs einer »postnationalen Konstellation« für gegeben, formuliert als erreichbar erscheinende Utopie einer Weltbürger*innenschaft und Europa als bereits existierendes postnationales Identifikationsangebot sowie Triebfeder der Utopie. Auch Arjun Appadurai (2010) postuliert das Entstehenden einer postnationalen Weltordnung. Im Gegensatz zu der für ihren eurozentristischen Universalismus kritisierten Vision von Habermas (Menon 2009) liegt Appadurais Fokus dabei jedoch auf dem Potential einer »grassroots globalization«, die multi-zentrisch erscheint und sich vor allem auf das Handeln nicht-staatlicher Organisationen und transnational advocacy networks stützt (Appadurai 2000). Ulrich Beck wiederum kritisierte einen methodologischen Nationalismus westlicher Gesellschaftstheorie, die den Nationalstaat als quasi-natürliche Einheit konzeptualisiere, die jedoch durch eine zunehmend kosmopolitisierte Realität infrage gestellt werde (Beck 1997; Beck und Grande 2007; Beck 2004).

Dem gegenüber stehen Autor*innen, die trotz Globalisierung und transnationaler Märkte wie auch transnationaler Akteur*innen gleichwohl nicht vom Verschwinden der Nation und nationalen Grenzen, zum Teil sogar vom Wiedererstarken letzterer ausgehen (vgl. u.a. Kaldor 2004; Mau 2021). In diesem Kontext stellt Aladin El-Mafaalani fest:

»Das fortgeschrittene Zeitalter der Globalisierung geht nicht nur einher mit einer Entgrenzung, der Zunahme von Freizügigkeit und Mobilität, sondern ist gleichzeitig gekennzeichnet durch eine Revitalisierung und Proliferation von Mauern und Zäunen, die nicht mehr primär als Schutz vor feindlichen Angriffen dienen, sondern zur Abwehr von Menschen. Grenzen sind also nie vollständig offen oder geschlossen, vielmehr sortieren sie und sind damit Ausdruck eines komplexen Verhältnisses zwischen Offenheit und Geschlossenheit.« (El-Mafaalani 2022a, S. 139)

Globalisierung und nationalstaatliche Grenzziehung schließen sich entlang dieser Perspektive also nicht aus, sondern sind parallel stattfindende Prozesse, die einander zudem bedingen. Auch Boike Rehbein (2021) macht deutlich, dass sich Globalisierung und Nationalstaat aus der Perspektive kapitalistischer Gesellschaften nicht entgegenstehen. So werde eine ökonomische Globalisierung maßgeblich durch den Nationalstaat moderiert, innerhalb dessen Herrschaft und Ungleichheit reproduziert würden. Die Vorstellung des sich aufgrund von Globalisierung auflösenden Nationalstaats mag demnach hinsichtlich der sich wandelnden Wirkkraft von Nationen als kollektive Identifikationsflächen zumindest teilweise ihre Relevanz haben, nicht aber hinsichtlich des Nationalstaats als strukturellem Rahmen von Ungleichheitsregimen. Sich der Ebene der kollektiven Identifikationsfiguren zuwendend beschreibt Thomas Kühn mit dem Begriff der »kosmopolitischen Masken« (Kühn 2021, S. 61) wiederum, dass die in Deutschland in einigen Gesellschaftsteilen zu beobachtende Distanzierung vom Konzept der Nation bei gleichzeitiger Identifikation mit alternativen, kosmopolitischen Gemeinschaftskonzeptionen häufig damit einhergehe, dass die bestehende Relevanz von Nation und nationalen Ungleichheitsregimen für die eigene Biographie nicht ausreichend reflektiert würden. In der Folge lasse sich der Kosmopolitismus lediglich als Maske verstehen, der die Wirksamkeit von Nationalität als Differenzkategorie jedoch nicht auslösche, sondern lediglich überdecke.

Schärfen wir den Blick ausgehend vom Globalen weiter auf Deutschland, so lässt sich im hegemonialen gesellschaftlichen Diskurs in Deutschland häufig eine kritische Distanz zum Konzept der Nation beobachten, die vor allem mit den Erfahrungen des Zeiten Weltkrieges und der Schoa verbunden erscheint. Leidenschaftliche Bekundungen zu Deutschland sind in der deutschen Öffentlichkeit eher selten zu erleben, nimmt man den Kontext von Fußball-Welt- oder -Europameisterschaften einmal raus. Neben globalen, längerfristigen Wandlungstendenzen in Form einer voranschreitenden Globalisierung und Kosmopolitisierung, die auch auf den lokalen Diskurs in Deutschland einen Einfluss haben, sowie der deutschen nationalsozialistischen Geschichte, die den Diskurs der Gegenwart weiterhin prägt, lässt sich der Blick auch noch einmal auf einzelne Ereignisse der jüngeren Vergangenheit in Deutschland richten, die hinsichtlich der Beurteilung der Relevanz von Nationalität und Nation weniger für deren Verschwinden sprechen, als dass sie deren fortbestehende Wirkmacht und ihr situativ bedingtes Sichtbarwerden verdeutlichen. Vier solcher Ereignisse sollen im Folgenden beispielhaft herangezogen werden.

Da ist zunächst einmal die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 der Männer, die in Deutschland ausgerichtet wurde. Für das post-nationalsozialistische Deutschland beschreibt sie einen Wendepunkt hinsichtlich öffentlicher, kollektiver Leidenschaftsbekundungen für Deutschland. Flaggenmeere bei public viewing Events, Nationalflaggen auch an privaten Balkonen und Autos oder in den deutschen Nationalfarben gekleidete und geschminkte Fußballfans, die sich mal ausgelassen jubelnd bei Erfolgen der deutschen Nationalmannschaft in den Armen liegen oder sichtlich berührt von Niederlagen zeigen und einander Trost spenden, sind seit dieser WM keine Seltenheit mehr, waren in diesem Umfang bei vorherigen internationalen Fußballturnieren jedoch eher unüblich (Ismer 2016). Welche Relevanz dieser in den Medien vielfach als Partypatriotismus bezeichnete Nationalismus über den Kontext des Fußballs hinaus für den Alltag der Menschen in Deutschland hat, ist Gegenstand von wissenschaftlichen Untersuchungen (vgl. Scheve et al. 2014).

Als zweites Ereignis sei der erstmalige Einzug der rechtspopulistischen Partei Alternative für Deutschland (AfD) 2017 in den deutschen Bundestag angeführt. Damit gelang der AfD, was zum letzten Mal in der frühen Anfangszeit der Bundesrepublik Deutschland einer Partei, die sich im politischen Spektrum rechts von der CDU einordnen lässt, gelungen war (Kister 2017). Die AfD, die als Anti-Euro Partei gegründet wurde, konnte sich insbesondere hinsichtlich einer dezidierten Ablehnung der Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland im Kontext des »langen Sommers der Migration« 2015 (Hess et al. 2017) in der deutschen Parteienlandschaft etablieren. Spätestens seit dem Einzug in den deutschen Bundestag 2017 prägt die Partei nicht nur das politische Geschehen, sondern auch den öffentlichen Diskurs in Deutschland über die Relevanz und Bedeutung von Nation und Nationalität, sei es durch eigene Verlautbarungen oder durch Positionierungen Externer zu der Partei.

Ein drittes Ereignis, das die Debatte über die Relevanz von Nation und vor allem nationalstaatlichen Grenzen auch in Europa beeinflusst hat, ist die 2020 ausgebrochene Corona Pandemie. Als zu Beginn der Pandemie viele Staatsgrenzen geschlossen wurden, führte sie zumindest temporär zu einer Erschütterung der Gewissheit auch jener kosmopolitisch geprägten Personengruppen, dass nationale Grenzen innerhalb von Europa für europäische Staatsbürger*innen keine Widerstände erzeugen. Auch die ersten politischen Antworten auf die Pandemie schienen vor allem nationale und weniger europäische, oder gar globale zu sein (Fratzscher 2020).

Das vierte Ereignis, das die gesellschaftliche Debatte in Deutschland über die Relevanz von Nation und Nationalität maßgeblich prägt, ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine seit 2022. Plötzlich ist wieder Krieg in Europa und Kern des Konfliktes sind Nationen, um die militärisch gekämpft wird. Dass sich die Angst um nationale Integrität nicht auf die Ukraine beschränkt, wird nicht zuletzt auch durch den jahrelang politisch umstrittenen und dann 2022 durch den deutschen Bundestag unter Führung einer rot-grün-gelben Regierung nach nur kurzer Debatte erhöhten Etat für Verteidigungsausgaben deutlich (Bundesministerium der Verteidigung 2022). Diese Entscheidung trifft auch in der deutschen Bevölkerung mehrheitlich auf Zustimmung (Forschungsgruppe Wahlen 2023). Pazifismus erscheint vor dem Hintergrund des Krieges in Europa als »aus der Zeit gefallen«, wie der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz bei einer DGB-Kundgebung Protestierenden zurief, die »Frieden schaffen ohne Waffen« (zitiert nach dpa 2022) skandierten. Stattdessen lässt sich beobachten, dass die deutsche Rüstungsindustrie, die im gesellschaftlichen Diskurs in Deutschland bisher kein besonders hohes Ansehen genoss, »seit dem Ukrainekrieg aus der Schmuddelecke herausgetreten« (Lischka 2023) ist, was sich sowohl in positiven Geschäftszahlen als auch im zunehmend positiven gesellschaftlichen Image deutscher Rüstungskonzerne zeigt. Gleichzeitig ist die Anzahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung in Deutschland seit dem Beginn des Ukrainekrieges deutlich gestiegen (Decker 2023). Während also die militärische Aufrüstung eine neue Aufmerksamkeit und Zustimmung in der deutschen Bevölkerung genießt, geht dies nicht notwendigerweise auch mit einer Bereitschaft einher, selbst an kriegerischen Handlungen teilzunehmen. Die hier beispielhaft aufgeführten gesellschaftlichen Ereignisse verdeutlichen die zumindest situativ gegebene Relevanz der Konstrukte Nation und nationale Identität sowie die Aktualität des Forschungsgegenstandes.

Auch wenn wir den Fokus noch weiter schärfen und den Blick auf die in dieser Arbeit untersuchten Interviews mit deutschen Staatsbürger*innen zum Thema Erleben von Nationalität im Alltag richten, werden Nation, Nationalität und nationale Identität in Deutschland als relevante Konstruktionen und Differenzkategorien erkennbar. Deutlich wird, dass die Vorstellung des Postnationalen einerseits und die Persistenz des Nationalen andererseits weniger als sich gegenseitig ausschließende Gegenwartsdiagnosen aufzufassen sind, sondern vielmehr als zwei zeitgleich bestehende Seiten eines Kontinuums, die auch das Erleben von Nationalität im Alltag maßgeblich beeinflussen. Die Interviews, die 2018, also nach der WM 2006 und nach dem Einzug der AfD in den deutschen Bundestag, jedoch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie und vor dem Krieg in der Ukraine, geführt wurden, werden in der vorliegenden Arbeit nicht losgelöst von gesellschaftlichen Ereignissen und Diskursen betrachtet, sondern als in diese eingebettet und sich wechselseitig beeinflussend. Entlang der Interviews wurde das Konzept eines Nationalismus der Mitte in Deutschland herausgearbeitet. Darin zeigen sich alltägliche Konstruktions- und Idealisierungspraktiken von Deutschland, verbunden mit Konstruktionspraktiken einer Vorstellung von Mitte, die deutlich machen, dass auch Personen, die sich nicht als Nationalist*innen identifizieren, sich vielmehr vielfach von einem Nationalismus von rechts abgrenzen, gleichwohl durch ihre spezifische Handlungspraxis ebenfalls zur Reproduktion von Nation und nationaler Identität beitragen. Das hier in der Einleitung aufgemachte Spannungsfeld zwischen Globalisierung, Kosmopolitisierung und postnationaler Identifikation auf der einen Seite und der Permanenz des Nationalen, von Nationalität als gesellschaftlich relevanter Differenzkategorie und Nationalismus als mitunter alltäglicher Praxis der Reproduktion von Nation und damit zusammenhängenden Strukturen sozialer Ungleichheit auf der anderen zeigt sich auch im weiteren Verlauf der Arbeit als relevant für den Untersuchungsgegenstand und wird an verschiedenen Stellen mit je unterschiedlicher Fokussierung erneut aufgegriffen.

Um abschließend noch einmal auf die Fragen nach der Aktualität von Erich Fromms Gesellschaftskritik bzw. der Annäherung an die von Fromm formulierte Utopie zurückzukommen, so lässt sich festhalten, dass sich diese nicht eindeutig beantworten lassen. Vielmehr gilt es auf das beschriebene Spannungsfeld zu verweisen. Während davon auszugehen ist, dass sich die Bedeutung von Nation und nationaler Identität vor dem Hintergrund der voranschreitenden Globalisierung und Kosmopolitisierung in Deutschland wie auch in anderen Teilen der Welt seit den 1950er Jahren gewandelt hat, lässt sich gleichwohl nicht von einer Überwindung des Zeitalters des Nationalismus und einer Irrelevanz von Nationalität als Differenzkategorie in der Gegenwart ausgehen, so die zentrale These dieser Arbeit – weder in Europa noch in Deutschland und auch nicht in jenen Gesellschaftsgruppen in Deutschland, die sich häufig als postnational identifizieren und einem Nationalismus, wie er von rechten politischen Parteien und Bewegungen verkörpert wird, tendenziell ablehnend gegenüberstehen. Mit dem Konzept eines Nationalismus der Mitte in Deutschland soll in dieser Arbeit wiederum vor allem auch jene nationalistische Handlungspraxis beschrieben und dadurch sichtbar gemacht werden, die von den Akteur*innen selbst nicht als Nationalismus reflektiert wird, jedoch gleichwohl zur (Re)Produktion von Deutschland, verbunden mit Strukturen sozialer Ungleichheit beiträgt. Dadurch werden mit dem Konzept der Nation und nationaler Identität verbundene Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten erkennbar (vgl. Kühn 2015a), die mitunter aus dem beschriebenen Spannungsfeld zwischen Postnationalismus und Persistenz des Nationalen erwachsen.

Im folgenden Kapitel 2 wird zunächst der Forschungsstand zu den zentralen Begriffen dieser Arbeit – Nation, Nationalismus und Mitte – skizziert. Dabei werden zentrale Spannungsfelder und Leerstellen der Nations- und Nationalismusforschung aufgezeigt, aus denen die Ausrichtung der in dieser Arbeit eingenommenen Forschungsperspektive abgeleitet wird. Diese wird sodann in Kapitel 3 beschrieben und gliedert sich in drei Aspekte: Repräsentation durch Sprache, affektive Praktiken sowie soziale Ungleichheit und symbolische Grenzziehung. Eine Beschreibung der Studie, die die Datengrundlage dieser Arbeit liefert, sowie der Methodologie und Methoden der Auswertung erfolgt in Kapitel 4. In Kapitel 5 und 6 werden die Auswertungsergebnisse der empirischen Untersuchung beschrieben. Dafür werden in Kapitel 5 zunächst vier Fälle dargestellt, die jeweils unterschiedliche Facetten eines Nationalismus der Mitte in Deutschland exemplifizieren. Kapitel 6 wiederum stellt die Ergebnisse einer horizontalen Auswertung des Samples dar und vertieft unterschiedliche Aspekte eines Nationalismus der Mitte in Deutschland. In Kapitel 7 wird abschließend ein Fazit gezogen.

1Um auf die soziale Konstruiertheit von race zu verweisen, wird im Folgenden der englische Begriff verwendet, da der deutsche Begriff Rasse im Diskurs weiterhin stark mit essentialistischen Vorstellungen verbunden ist.

2Primäre Voraussetzung für das Wahlrecht in Deutschland ist die deutsche Staatsbürgerschaft (§20 Abs. 2 und § 28 Abs. 1 S. 1 und 2 GG). Ausnahmen bestehen lediglich in einigen Fällen für EU-Bürger*innen. Als Deutscher wird Ryan Alshebl in der Berichterstattung über das Ereignis jedoch nicht bezeichnet.

3Ein Beispiel hierfür ist die pro-europäische Bürgerbewegung Pulse of Europe, die sich »für ein gelebtes europäisches Miteinander und das europäische Bewusstsein in jeder und jedem von uns« engagiert (Pulse of Europe e.V. 2023).

2. ForschungsstandNation, Nationalismus und die Mitte

In diesem Kapitel soll der Forschungsstand zu dem für diese Arbeit relevanten Forschungsfeld dargestellt werden. Das Forschungsfeld wird durch die Begriffe Nation, Nationalismus und Mitte aufgespannt, deren Bedeutung im Kontext dieser Arbeit im Folgenden herausgearbeitet wird und die zudem zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. Ausgangspunkt der folgenden Ausführungen stellt in Kapitel 2.1 die Erläuterung der für diese Arbeit grundlegenden Annahme dar, dass es sich bei Nationen wie auch nationalen Identitäten um soziale Konstruktionen handelt, die mit realen Erfahrungen im Alltag einhergehen können. Daran anknüpfend wird das Feld der Nations- und Nationalismusforschung um den Zusatz konstruktivistisch spezifiziert und in der Folge eingegrenzt. In Kapitel 2.2 werden sodann die beiden innerhalb der konstruktivistischen Nationsforschung einflussreichen Konzepte imagined communities (Anderson 1983) einerseits und banal nationalism (Billig 1995) andererseits vorgestellt. Die in Kapitel 2.3 angeführten aktuellen Forschungsansätze nutzen diese beiden Theorien vielfach als Ankertheorien und entwickeln sie teilweise weiter. In Kapitel 2.3 wird anhand von als zentral identifizierten Spannungsfeldern die gegenwärtige Nations- und Nationalismusforschung vorgestellt. Dabei werden auch Leerstellen und Ansätze für eine konzeptionelle Weiterentwicklung herausgearbeitet, die wiederum in Kapitel 3 aufgegriffen werden.

2.1Grundannahme: Nation und nationale Identität als soziale Konstruktionen

Nationen sind keine primordial gegebenen, manifesten und homogenen Einheiten, sondern sozial konstruiert. Diese Auffassung lässt sich spätestens seit der kognitiven Wende (»cognitive turn«) (Brubaker 2009, S. 32) weitestgehend als Konsens in der Nations- und Ethnizitätsforschung begreifen (Brubaker 2002a, 2009; Brubaker et al. 2004; Ismer 2016). Und gleichwohl werden in Alltagsgesprächen, politischen Analysen, Medienberichten und selbst in manch konstruktivistisch ausgerichteter Forschung insbesondere soziale Konflikte häufig mit den Kategorien Ethnizität, race und Nation verbunden, die dann als Begründer von substantiellen Gruppen, mit homogenem Interesse und einer gemeinsamen Handlungsmacht gelten. Rogers Brubaker spricht diesbezüglich von »groupism« (Brubaker 2002b, 164f). Wenn auch die Vorstellung von Ethnizität, race und Nation als Kategorien, die substantielle und primordiale Gruppen begründen, eine gesellschaftlich hegemoniale sei, die möglicherweise auch von jenen geteilt werde, die beforscht werden, sollte sie gleichwohl nicht als Forschungsperspektive übernommen werden. Die vorliegende Arbeit nimmt eine sozialkonstruktivistische Perspektive sowohl auf die hier im Zentrum stehende Kategorie Nation als auch auf die Kategorien Ethnizität und race ein und hat dabei den Anspruch einen groupism zu vermeiden.1 Um dabei die soziale Konstruiertheit von Nationen einerseits wie auch deren reale Erfahrbarkeit andererseits in den Blick nehmen zu können, erscheint die Unterscheidung von Brubaker in Handlungskategorien (»categories of practice«) und Analysekategorien (»categories of analysis«) hilfreich (Brubaker 1996, S. 15). Unter Handlungskategorien versteht Brubaker die alltägliche Erfahrung von Nation und nationaler Zugehörigkeit im Gegensatz zu den zur wissenschaftlichen Analyse verwendeten und von der Erfahrungsebene distanzierten Analysekategorien. In von ihm kritisierten, substantialistischen Forschungsansätzen fehle diese Unterscheidung, würden Handlungskategorien als Analysekategorien unreflektiert übernommen:

»To argue against the realist and substantialist way of thinking about nations is not to dispute the reality of nationhood. It is rather to reconceptualize that reality. It is to decouple the study of nationhood and nationness from the study of nations as substantial entities, collectivities, or communities. […] It is to treat nation not as substance but as institutionalized form; not as collectivity but as practical category; not as entity but as contingent event. Only in this way can we capture the reality of nationhood and the real power of nationalism without invoking in our theories the very ›political fiction‹ of ›the nation‹ whose potency in practice we wish to explain.« (Brubaker 1996, S. 16)

Die konzeptuelle Unterscheidung zwischen Handlungskategorien und Analysekategorien ermöglicht es folglich, die alltägliche Erfahrung nationaler Zugehörigkeit und die Praxis der Reproduktion von Nation zu untersuchen, ohne dabei von einer natürlichen Existenz von Nationen auszugehen. Die Vorteile einer solchen Unterscheidung für eine sozialkonstruktivistische Nationsforschung werden von Rogers Brubaker und Frederick Cooper im folgenden Ausschnitt noch einmal betont:

»›Nation‹ is a widely used category of social and political practice. Appeals and claims made in the name of putative ›nations‹ – for example, claims to self-determination – have been central to politics for a hundred-and-fifty years. But one does not have to use ›nation‹ as an analytical category to understand and analyze such appeals and claims. One does not have to take a category inherent in the practice of nationalism – the realist, reifying conception of nations as real communities – and make this category central to the theory of nationalism. […] one can analyze ›nation-talk‹ and nationalist politics without positing the existence of ›nations‹ […]«. (Brubaker und Cooper 2000, S. 5)

Die Praxis des Nationalismus beschreiben Brubaker und Cooper hier als realistische, verdinglichende Konzeption von Nationen als real erfahrenen Gemeinschaften, ohne die darin enthaltene Kategorie der Nation aus analytischer Perspektive als essentiell aufzufassen. Eine Analyse der Handlungspraxis des Nationalismus impliziert für sie also explizit nicht die Existenz von Nationen als primordiale Entitäten, sondern unterstreicht vielmehr deren sozial-konstruierten Charakter bei gleichzeitiger Berücksichtigung der realen Erfahrbarkeit von Nation im Alltag, welche so der Forschung zugänglich gemacht wird. Das hier von Brubaker und Cooper vorgebrachte Verständnis von Nationalismus als Handlungspraxis, die zur realistischen, verdinglichenden Konzeption von Nationen als real erfahrbare Gemeinschaften beiträgt, ist für die vorliegende Arbeit zentral. Entlang dieser Definition wird untersucht, wie durch die Handlungspraxis des Nationalismus Deutschland als real erfahrbare Kategorie konstruiert wird.

Brubakers Kritik des groupism findet sich in ähnlicher Form auch in der Kritik an einem methodologischen Nationalismus (Beck 1997; Beck und Grande 2007; Chernilo 2006; Wimmer und Glick Schiller 2002) westlicher Gesellschaftstheorie wieder. Als Untersuchungseinheit gelte hier vielfach der Nationalstaat, der unhinterfragten Annahme folgend, »dass sich Nation, Territorium, Gesellschaft und Kultur nahtlos ineinander fügen« (Beck und Grande 2007, S. 189). Diese unreflektierte Setzung des Nationalstaates als quasi-natürliche Einheit sei zudem häufig gepaart mit einer Universalisierung von im Kontext westlicher Nationalstaaten generierter Theorie sowie mit einer Abwertung davon abweichender, nicht-westlicher Gesellschaften. Des Weiteren liefen jene Kontexte, die sich nicht in das nationalstaatliche Schema einfügten, Gefahr, unsichtbar zu bleiben (Weiß 2017, S. 13). Auch die vorliegende Arbeit, die die Konstruktion von Nation am Beispiel Deutschlands untersucht, muss sich mit der Gefahr eines methodologischen Nationalismus auseinandersetzen. Der Kritik an einer unhinterfragten Gleichsetzung von Nation, Territorium, Gesellschaft und Kultur wird in dieser Arbeit mit dem sozialkonstruktivistischen Ansatz begegnet, der die Dekonstruktion einer vermeintlich primordialen Einheit seinerseits ins Zentrum stellt. Die kontextuell wie auch zeitlich begrenzte Aussagekraft der gewonnenen Einsichten wiederum, gilt es zu reflektieren und sichtbar zu machen. In dieser Arbeit gewonnene Erkenntnisse über Praktiken der Konstruktion von Deutschland lassen sich in der Folge nicht unmittelbar über den Untersuchungskontext Deutschland hinaus universalisieren (Houben und Rehbein 2022, S. 19). Während aber ein »methodologischer Kosmopolitismus« (Beck und Grande 2007; Weiß 2010) als vielversprechender Ansatz erscheint, die Dominanz der Kategorie des Nationalstaates in der sozialwissenschaftlichen Forschung aufzubrechen und auch davon abweichende Kontexte sichtbar zu machen und untersuchen zu können, gilt es die Berechtigung auch der vorliegenden Studie mit Fokus auf Deutschland gleichwohl zu betonen. Hilfreich ist hierbei erneut Brubakers Unterscheidung in Handlungskategorie und Analysekategorie. Während es Nation als Analysekategorie zu dekonstruieren und somit auch der Kritik eines methodologischen Nationalismus zu entsprechen gilt, muss gleichwohl anerkannt werden, dass die Erfahrungsebene von Nation auch in Deutschland eine gesellschaftlich bedeutsame ist und dass die soziale Konstruktion von Deutschland wie auch Identifikationsprozesse mit Deutschland gesellschaftlich relevante Strukturen, Macht- und Herrschaftsverhältnisse (re)produzieren, deren Analyse auch innerhalb einer zunehmend globalisierten Welt notwendig erscheint, wie bereits in der Einleitung zu dieser Arbeit argumentiert wurde.

Als ein weit verbreitetes Konzept der sozialwissenschaftlichen Nationsforschung lässt sich das der nationalen Identität ausmachen. Nationale Identität wird dabei insofern als eine Form sozialer Identität (Tajfel 1974; Tajfel und Turner 1986; Turner et al. 1994; Reicher und Hopkins 2001) verstanden, als dass sie die Identifikation mit einer Gruppe, hier der Nation beschreibt. Mit George Herbert Mead (1934) lässt sich Identität vor allem als Resultat gesellschaftlicher Interaktionen und Übernahme von Haltungen des generalisierten Anderen verstehen. Als ME, I und SELF beschreibt Mead drei Teile der sozialen Struktur des Selbst, die sich durch die Ausrichtung am generalisierten Anderen ausbildeten. Identität ist hier somit nicht als etwas dem Individuum qua Geburt Inhärentes, sondern als sich in der Interaktion mit anderen Individuen entwickelnd zu begreifen. Richard Jenkins zufolge, der sich in seiner Theorie vor allem auch auf Mead bezieht, müssen wir Identität »als einen Prozess des ›Seins‹ oder ›Werdens‹ verstehen. Die eigene Identität […] ist nie eine endgültige oder festgelegte Angelegenheit« (Jenkins 2008, S. 17). Dabei beschreibt Jenkins jegliche Form von Identität als sozial, um den Stellenwert der Interaktion mit anderen Individuen und der Gesellschaft bei der Herausbildung zu betonen. Für Jenkins ist zudem neben der Annahme der Gleichheit auch die Differenz zentrales Element von Identität, beinhalten Identitätskonstruktionen vor allem auch Distinktionsprozesse, also die Konstruktion eines differenten Außen (Jenkins 2008, 16ff).

Die bereits von Mead beschriebene Dynamik des Identitätskonzeptes erscheint auch hinsichtlich aktueller Debatten um den Begriff der nationalen Identität zentral. So hat ähnlich wie für den Begriff der Nation beschrieben, auch das Konzept der nationalen Identität die Tendenz, in Alltagsgesprächen, politischen Analysen, Medienberichten und auch Teilen der Forschung als eine primordiale und feste Entität aufgefasst zu werden. Auf die Fallstricke einer solchen Konzeptualisierung geht Peter Wagner mit seinem Hinweis auf Zeitlichkeit als »Grundproblematik« (1999, S. 68) des Identitätsbegriffs ein:

»Die Beschwörung von ›gemeinsamer Geschichte‹, beispielsweise in Theorien nationaler Identität, ist eine Vorgehensweise, die immer in der jeweiligen Gegenwart vorgenommen wird – als eine spezifische Repräsentation der Vergangenheit, die diese mit Blick auf die Schaffung von Gemeinsamkeiten bearbeitet. Dieses Vorgehen mag durchaus ›funktionieren‹ in dem Sinne, dass der Gedanke von Zusammengehörigkeit und Nähe von unterschiedlichen Menschen in der Gegenwart geschaffen wird. Aber es ist nicht die Vergangenheit in der Form ›gemeinsamer Geschichte‹, die diese Wirkung produziert, sondern die gegenwärtige Interaktion zwischen denjenigen, die vorschlagen, die Vergangenheit als etwas Geteiltes anzusehen, und denjenigen, die sich davon überzeugen lassen und diese Repräsentation für ihre eigene Orientierung in der sozialen Welt annehmen. […] Die gegenwärtige Welt ist weder schlicht ›da‹ noch durch die Vergangenheit vorherbestimmt; sie ist die Schöpfung aus einer Vielfalt von Möglichkeiten, die in dem gerade vergangenen Moment bestanden. Jedes Schreiben über Identität ist in Gefahr, ein Fest-Schreiben, ein Still-Stellen zu werden, das diesem Charakter der Welt und der Menschen in ihr nicht gerecht werden kann.« (Wagner 1999, 70f)

Auf der Zeitachse suggeriere Identität also eine Gleichheit zwischen Vergangenheit und Gegenwart, eine Kontinuität, die jedoch nicht als gegeben angenommen werden könne, sondern erst im Prozess der Benennung von Identität hervorgebracht werde. Hilfreich ist erneut Brubakers Unterscheidung in Handlungs- und Analysekategorien, um der von Wagner beschriebenen Gefahr der Festschreibung zu begegnen. Eine wissenschaftliche Beschäftigung mit nationaler Identität vermag dann den Prozess zu untersuchen, wie Menschen sich mit einer Nation identifizieren, ohne dabei aus analytischer Perspektive weder Nation noch Identität als primordial gegebene Größen anzunehmen. Vielmehr ist von Interesse, wie gerade durch den Prozess der Identifikation die Nation als Einheit mit einer gemeinsamen Geschichte und Kultur imaginiert wird. Handlungsbegriffe wie nationale Identifikation oder Identitätskonstruktion vermögen es dabei, den dynamischen und prozessualen Charakter von Identität noch einmal zu betonen.

Dass ein dynamisches Verständnis von Identität innerhalb sozialpsychologischer Forschung keineswegs Konsens ist, beschreibt Thomas Kühn. Er weist darauf hin, dass innerhalb des sozialpsychologischen Mainstreams häufig noch ein abgeschlossenes Kulturverständnis transportiert werde. Hybridität werde dem Individuum selbst zwar immer mehr zugestanden, etwa, wenn Personen sich aufgrund von Migration mit mehreren Nationen identifizierten, Nationen würden jedoch weitestgehend als abgeschlossene, feste Entitäten konzeptualisiert, als etwas außerhalb des Individuums real Bestehendes, mit dem man sich identifizieren könne (Kühn 2015a, S. 105). Kühn fordert hingegen eine stärkere Auseinandersetzung mit Brüchen und Ambivalenzen im Verhältnis zwischen Subjekt und Nation und schließt damit an aktuelle Gegenwartsdiagnosen an. Vor dem Hintergrund zunehmender Globalisierungs- und Individualisierungstendenzen (Beck und Beck-Gernsheim 1994; Beck 1986, 1997) misst Kühn dem Identitätsbegriff eine neue Relevanz bei. Er begreift ihn als einen »Schlüsselbegriff«, um Formen des Umgangs mit den sich den Individuen in spätmodernen Gesellschaften stellenden Herausforderungen durch Ambivalenzen und biographische Unsicherheiten auch theoretisch zu erschließen und diese als lebenslangen Prozess zu begreifen (Kühn 2015a, S. 91). Der Kontext der Spätmoderne und die sich darin zeigende Fragmentierung sämtlicher Lebensbereiche ist auch bei Heiner Keupp (2008) und Keupp et al. (2002) zentral, auf die sich Kühn in seiner Arbeit bezieht. Vor dem Hintergrund der Spätmoderne entwickeln Keupp et al. ein Modell der alltäglichen Identitätsarbeit. Damit beschreiben sie die sich den Individuen der Spätmoderne stellende Aufgabe, unterschiedliche Teilidentitäten in verschiedenen Lebensbereichen wie beispielsweise Familie und Beruf kohärent miteinander zu vereinen. Neben Kohärenz werden Anerkennung und Authentizität als drei zentrale Modi alltäglicher Identitätsarbeit beschrieben, die von den Autor*innen als »Indizien für eine ›gelungene Identität‹« (Keupp et al. 2002, S. 267) betrachtet werden. Der Begriff Identitätsarbeit unterstreicht hier erneut die Dynamik und das Prozesshafte von Identität. Im Hinblick auf Identifikationsprozesse mit der Nation führt Kühn wiederum den Begriff der ambivalenten nationalen Identität (Kühn 2021, 2020, 2015a, 2014a, 2014b) ein, um das dynamische und nicht immer eindeutige Verhältnis zwischen Individuum und dem Konstrukt der Nation zu charakterisieren. Nationale Identität wird hier ebenso wenig wie Nation als eine feste Entität, sondern als geprägt durch Mehrdeutigkeit und situative Bedingtheit verstanden. Empirisch begründet Kühn dies mit der Erfahrung, dass in Interviews zum Thema nationale Identität neben einer bewussten Reflexion der Bedeutung von Nationalität vor allem unreflektierte Bezüge zur eigenen Nationalität deutlich und in der Folge immer wieder ambivalente Formen der Identifikation sichtbar würden.

Kühn formuliert vier Grundannahmen, die seiner Auffassung nach zentral für ein Verständnis ambivalenter nationaler Identität seien. Erstens beruhten nationale Identitäten auf einem »social imaginary« (Taylor 2003). Statt sich national definierte Kulturstandards (Thomas 2005) oder Kulturdimensionen (Hofstede 1980) anzuschauen, wie es insbesondere innerhalb jener Sozialpsychologie bzw. kulturvergleichenden Psychologie, die eng mit dem Praxisfeld interkultureller Kommunikation im Arbeitskontext verbunden ist, noch weit verbreitet sei, plädiert Kühn für ein sozialkonstruktivistisches Verständnis von Nation und stellt die Frage, »wie in der Bevölkerung Bilder von der eigenen Nationalität und der damit verbundenen kulturellen Zugehörigkeit gezeichnet werden« (Kühn 2015a, S. 107). Dieser Frage soll auch im Rahmen dieser Arbeit nachgegangen werden. Als theoretischer Rahmen wird hierfür eine poststrukturalistische Auffassung von Sprache als Sinn und Bedeutung konstruierende Praxis herangezogen. Konkret werden in Kapitel 3.1 die Begriffe Repräsentation, Diskurs, interpretatives Repertoire, Differenz und hegemoniale Formation als hilfreiche Konzepte eingeführt.

Zweitens begreift Kühn die Konstruktion von Nationalität als durch kollektive Symbole und nationale Narrative vermittelt (Kühn 2015a, S. 108). Hier erscheint es hilfreich, einen Kultur-narratologischen Ansatz zu Hilfe zu ziehen, mit dem sich Narrative als eine wesentliche Form der sozialen Bedeutungsgenerierung begreifen lassen. Mieke Bal (2002) geht von einer prozesshaften und iterativen gesellschaftlichen Produktion von Bedeutung durch Narrative aus. Diese vermöchten es auch, heterogene Aspekte zu einer Einheit zusammenzufassen, indem sie ihnen einen übergeordneten Sinn gäben. Narrative hätten somit das Potential, soziale Konflikte und gegenteilige Interessen auszubalancieren. Bal begreift sie als »kulturelle Kraft«, die »uns dazu befähigt, aus einer chaotischen Welt und den in ihr stattfindenden unverständlichen Ereignissen Sinn herauszuholen« (Bal 2002, S. 9). Demnach beschrieben Narrative also nicht nur sinnhaft unsere Umwelt, sondern brächten vielmehr selbst diesen Sinn hervor. Ansgar Nünning spricht in diesem Sinne auch von der performativen, Realität konstruierenden oder gar Welt erschaffenden Funktion von Erzählungen (2012, S. 145). Narrative seien dabei die Grundlage von konstituierenden Identitäts- und Differenzpolitiken. Einheit und Unterschiedlichkeit, Bilder vom Selbst und vom Anderen würden narrativ erzeugt. Entlang einer solchen Kultur-narratologischen Perspektive lässt sich jenseits von festen Kulturstandards erneut eine dynamische Perspektive auf Nation und nationale Identität betonen.

Nach Kühn hat nationale Identität drittens eine normative Bedeutung für die alltägliche Lebensführung. So biete Nationalität Ordnung und Orientierung im Alltag und sei die Grundlage, auf der eine individuelle moralische Landkarte entwickelt werde (Kühn 2015a, S. 109).

Viertens stehe nationale Identität in einem Spannungsverhältnis zu anderen Formen spätmoderner kollektiver Identitäten. Interessant für die Forschung sei hierbei sich anzuschauen, »wann die Zuordnung zu einer Nation für Lebensläufe eher von Relevanz wird, wann sie bewusst vorgenommen und wann sie eher in den Hintergrund gerückt wird« (Kühn 2015a, S. 112). Als Beispiel für alternative Formen kollektiver Identität führt Kühn das des*der Kosmopolit*in an. Wie bereits in der Einleitung zu dieser Arbeit angeführt, spricht Kühn in diesem Zusammenhang auch von »kosmopolitischen Masken« (2021, S. 61), um auszudrücken, dass die häufig von deutschen Staatsbürger*innen betonte Distanz zu Deutschland und eine alternative Identifikation mit einer transnationalen, kosmopolitischen Identität eine Selbsttäuschung hinsichtlich der Relevanz nationalstaatlicher Strukturen auch für die eigene Biographie und Lebensführung darstelle und dadurch soziale Ungleichheit verschleiere. Entscheidend sei hierbei, eine entweder-oder-Perspektive zu überwinden:

»[…] aus sozialpsychologischer Perspektive [muss es eher darum gehen, sich] damit auseinanderzusetzen, wie das kollektive Symbol des ›Kosmopoliten‹ in nationale Identitätskonstruktionen integriert wird und wann Befragte die Reflexion ihrer alltäglichen Lebensführung eher mit nationaler und wann eher mit kosmopolitischer Zugehörigkeit in Verbindung bringen.« (Kühn 2015a, S. 113)

Es stelle sich somit die Frage, wie die Konstruktion nationaler Zugehörigkeit mit der Konstruktion alternativer kollektiver Zugehörigkeiten verwoben werde. Zudem gälte es zu untersuchen, inwiefern durch situativ bedingtes Betonen oder Ausblenden von nationaler Zugehörigkeit soziale Ungleichheit unsichtbar gemacht werde. So kann sowohl die Betonung einer nationalen Einheit, in der vermeintlich keine Differenzen existieren, als auch die Identifikation als Kosmopolit*in und damit einhergehende Nicht-Reflexion von innerhalb eines nationalen Referenzrahmens erworbenen sozialen oder ökonomischen Ressourcen, die eine dem Nationalstaat enthobene Perspektive teilweise erst ermöglichen, soziale Ungleichheit unsichtbar machen. Während das Thema soziale Ungleichheit in sozialpsychologischer Forschung zu nationaler Identität häufig ausgeblendet werde, wie auch in Kapitel 2.3.2 noch einmal dargestellt wird, solle es im Ansatz der ambivalenten nationalen Identität mitgedacht werden, so Kühn (Kühn 2014a, 2015a).

Eine – wie hier beschriebene – sozialkonstruktivistische Perspektive auf Nation und nationale Identität und ein Verständnis von Nationalismus als Konstruktionspraxis dient einerseits der Dekonstruktion einer essentialistischen Konzeptualisierung von Nation und nationaler Identität, birgt andererseits jedoch auch die Gefahr, den Zusammenhang von Nation und Macht- sowie Herrschaftsverhältnissen, beispielsweise in Form von Ausschluss oder Marginalisierung, auszublenden. Die Einsicht, dass es sich bei Nationen und nationaler Identität um soziale Konstrukte und nicht um primordiale Entitäten handelt, sollte nicht mit der Auffassung einhergehen, dass deren Ausformung beliebig sei, noch sollten reale Erfahrungen von Nation, Zugehörigkeit, Ausschluss, Marginalisierung oder Dominanz ignoriert werden. Nationalstaatliche Institutionen wie beispielsweise eine nationale Gesetzgebung, nationale Grenzregime oder eine national geframte soziale Ungleichheit beeinflussen wesentlich die Wirkmächtigkeit bestimmter nationaler Narrative wie auch die alltäglichen Erfahrungen einzelner Individuen und deren Möglichkeit, gehört zu werden oder überhaupt Teil der Gemeinschaft zu sein (Butler und Spivak 2010). In diesem Zusammenhang betonen Ehnis et al., dass sich Identitätskonstruktion nicht als individuelle und ausschließlich selbstbestimmte Praxis begreifen lasse. Vielmehr finde sie in einem diskursiven Rahmen statt, der bestimmte Subjektkonstitutionen, moderiert durch hegemoniale Kategorien sozialer Ungleichheit, begünstige und andere ausschließe (2015, S. 152). Damit im Einklang arbeitet Kühn heraus, dass vermeintlich autonome Lebenslaufentscheidungen von Subjekten häufig bestehende gesellschaftliche Machtverhältnisse reproduzierten, indem genau das von den Subjekten als authentisch und im Einklang mit der eigenen Identität empfunden werde, was ihnen gesellschaftlich auch nahegelegt werde (Kühn 2015b, S. 234). Hinsichtlich einer solchen Reproduktion von Strukturen sozialer Ungleichheit erscheint es zudem erforderlich, nationale Identität nicht ausschließlich als Resultat von Prozessen der Identifikation zu begreifen, sondern zudem die Rolle von Fremdzuschreibungen in den Blick zu nehmen. Eine Perspektive auf nationale Zugehörigkeit als ausschließlich selbstgewählte Identifikationsfigur im Besonderen und die durch eine sozialkonstruktivistische Perspektive vermeintlich suggerierte Deutungsmacht des Individuums im Allgemeinen, lässt sich so infrage stellen. Auf diesen Aspekt weist auch Reese-Schäfer hin:

»Zweifellos ist jede soziale Tatsache Ergebnis einer sozialen Konstruktion von Wirklichkeit – sie verliert dadurch aber nicht ihre Tatsächlichkeit. Diese Tatsächlichkeit hat einen Doppelcharakter. Der eine ist die eigene individuelle, oft sozialisationsmäßig und lebensgeschichtlich vorgeprägte Entscheidung, für sich selbst eine bestimmte Identitätsform anzunehmen, sich also in einem wichtigen Aspekt der eigenen Persönlichkeit als Franzose, Brite, Homosexueller oder Landwirt zu verstehen. Soziale Tatsachen haben aber die vertrackte Eigenschaft, nicht bloß und in erster Linie auf eigenen Entscheidungen zu beruhen, sondern vielmehr Zuschreibungen anderer zu sein, gegen die nur sehr selten und nur in sehr liberalen Kontexten eine erfolgreiche Gegenwehr möglich ist.« (Reese-Schäfer 1999, 7f)

Reese-Schäfer betont hier die Macht der Fremdzuschreibung. Neben der Identifikation ist sie maßgeblich an der (Re)Produktion von Nation und damit zusammenhängenden Vorstellungen von nationaler Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit beteiligt. Die Konstruktion von Nation und nationaler Identität ist in der Folge nicht beliebig. Und genauso wenig wie man durch persönliche Ablehnung von Nationen im Allgemeinen oder Deutschland im Besonderen den nationalstaatlichen Rahmen verlassen kann, sagt eine persönliche Identifikation mit einer Nation allein noch nichts darüber aus, ob Teilhabe an den nationalstaatlichen Institutionen auch gewährt wird, welchen Status das Subjekt innerhalb der nationalen Gemeinschaft erhält oder wie stabil die Zugehörigkeit ist. Praktiken der Konstruktion von Nation und nationaler Identität lassen sich aus dieser Perspektive nur verstehen, wenn sie nicht individualistisch, sondern als eingebettet in gesellschaftliche Strukturen und Diskurse betrachtet werden, die dem Konstrukt der Nation und darin enthaltenen Ungleichheitsverhältnissen eine relative Stabilität geben.

Abschließend gilt es zusammenfassend festzuhalten, dass es sich bei Nation ebenso wie bei nationaler Identität um soziale Konstrukte handelt. Aufgrund der Tendenz in unterschiedlichen Diskursbereichen Nation wie auch Identität als stabile und abgeschlossene Konzepte zu begreifen, werden die Begriffe in dieser Arbeit nicht als Analysekategorien (Brubaker 1996) verwendet. Die Dynamik, das Prozesshafte und das Soziale von Identität lassen sich wiederum stärker durch die aktiven Begriffe Identifikation bzw. Identitätskonstruktion betonen. An Brubaker und Cooper (2000) anknüpfend, sollen Praktiken nationaler Identifikation in dieser Arbeit als eine Form von Nationalismus, verstanden als Handlungspraxis der Verdinglichung des Konstruktes Nation untersucht werden. Die oben entlang von Kühn (2021, 2020, 2015a; Kühn 2014a) beschriebene Erweiterung des Identitätsbegriffs um den Aspekt der Ambivalenz betont dabei, dass Praktiken nationaler Identifikation nicht immer gleichförmig verlaufen, sondern Brüche aufweisen und sich sowohl aus reflektierten vor allem aber auch unreflektierten Anteilen speisen. Das Konzept der ambivalenten nationalen Identität beschreibt eine Vielstimmigkeit im Diskurs um Nation wie auch in den Individuen selbst und thematisiert zudem den Zusammenhang von Praktiken nationaler Identitätskonstruktion und der Reproduktion sozialer Ungleichheit. Sich aus einer sozialkonstruktivistischen Perspektive Identifikationsprozesse mit Deutschland anzuschauen, bedeutet für diese Arbeit, sich die Frage zu stellen, welche Vorstellungen von Deutschland durch die jeweilige Praxis erzeugt und temporär verfestigt werden. Ein poststrukturalistisches Verständnis von Sprache als Sinn und Bedeutung generierende Praxis aber auch als Form der (Re)Produktion von Macht- und Herrschaftsverhältnissen (Hall 2013) scheint hierfür geeignete Analysekonzepte zu liefern, die in Kapitel 3.1 eingeführt werden. In Kapitel 3.3 wiederum werden Grundlagen der soziologischen Ungleichheitsforschung skizziert und mit dem Konzept der symbolischen Grenzziehung (Lamont 1994; Lamont und Molnár 2002) ein Ansatz vorgestellt, mit dem die Reproduktion sozialer Ungleichheit mit Praktiken nationaler Identitätskonstruktion zusammengedacht werden kann. Die Erweiterung des Begriffs Nationalismus in dieser Arbeit um den Zusatz der Mitte stellt eine Spezifizierung dar, die ein Zusammendenken von Praktiken nationaler Identifikation mit Strukturen sozialer Ungleichheit kennzeichnet. So wird anhand eines Samples, das es zuvor entlang von Kategorien sozialer Ungleichheit zu beschreiben gilt (vgl. Kapitel 4.1.3), untersucht, wie nationale Identitätskonstruktionen einerseits durch soziale Ungleichheit strukturiert werden, aber auch wie andererseits die Praxis eines Nationalismus selbst zu einer Reproduktion dieser Strukturen, zu einem Dualismus aus Zugehörigkeit und Ausschluss, aus Zentrum und Peripherie beiträgt.

2.2Ankertheorien der kognitiven Wende: imagined communities und banal nationalism

Das breite Forschungsfeld der Nationsforschung nach der im vorherigen Kapitel bereits beschriebenen kognitiven Wende (Brubaker 2009, S. 32) lässt sich grob betrachtet in jene Ansätze unterteilen, die sich primär dem Entstehungskontext von Nationen widmen und jene, die sich mit der Persistenz von Nationalstaaten beschäftigen. Während sich erstere auf den Vorgang der Definition von Nationen, das nation-building konzentrieren, steht die alltägliche Praxis der Reproduktion von Nationen im Zentrum der letzteren (Surak 2012, S. 172). Als prominente Vertreter jener ersten Sichtweise gelten Benedict Anderson (1983), Ernest Gellner (1983), Eric Hobsbawn (1990), John Breuilly (1994) oder Anthony Smith (1986). Mit ihrem makro-historischen Fokus auf meist von Eliten gesteuerte Prozesse nehmen die Autoren eine top-down Perspektive auf »nation-building or destroying« (Surak 2012, S. 172) ein und fokussieren vor allem die offiziellen Großerzählungen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen die Entstehungsbedingungen von Nationen. Einen anderen Fokus legen jene zahlreichen aktuellen Ansätze, die sich die routinierten Formen der Reproduktion von Nationen anschauen. Grundlage dieser Forschungsansätze, aus denen unter anderem das Konzept der »Everyday Nationhood« (Fox 2006; Fox und Miller-Idriss 2008; Skey und Antonsich 2017; Fox 2017) hervorgegangen ist, stellt die von Michael Billig aufgestellte Theorie des »banal nationalism« (Billig 1995) dar, der sich weniger den Entstehungskontext von Nationen anschaut, sondern vielmehr die Umstände der Persistenz von Nationen in einem Zeitalter, das von Globalisierung und vor allem in westlichen Demokratien einem vermeintlichen Bedeutungsverlust von Nation gekennzeichnet ist (Duchesne 2018). Während auch Billigs Ansatz tendenziell als top-down Betrachtung der Konstruktion von Nation zu verstehen ist – Billig analysiert die Relevanz von nationalen Symbolen oder die Rolle von Medien – nimmt der Ansatz der Everyday Nationhood eine bottom-up Perspektive ein und fokussiert insbesondere die Reproduktionspraxis von Nation durch Personen ohne offizielle Repräsentationsfunktion. Im Folgenden sollen das Konzept der imagined communities sowie das des banal nationalism, die als einflussreiche Ankertheorien der gegenwärtigen konstruktivistischen Nationsforschung zu erachten sind, in ihren Grundzügen beschrieben werden.

Als zentraler Bezugspunkt der kognitiven Wende in der Nations- und Ethnizitätsforschung gilt vor allem Benedict Andersons (1983) Ansatz, Nationen als imagined communities zu begreifen. Nationen lassen sich hier dahingehend als vorgestellte Gemeinschaften verstehen, als dass die meisten Mitglieder dieser Gemeinschaft einander weder persönlich kennen noch jemals begegnen werden, die Nation als Einheit also nur imaginiert und nicht manifest ist. Und gleichwohl entwickeln die meisten Mitglieder ein Gefühl von nationaler Zugehörigkeit wie auch eine Vorstellung dessen, wer oder was nicht dazu gehört. Anderson fokussiert in seiner Analyse der Entstehung von Nationen makro-historische Prozesse und beschreibt beispielsweise die Entwicklung des Print-Kapitalismus als eine maßgeblich treibende Kraft des nation-buildings (Anderson 1983, S. 36). Dieser habe dazu beigetragen, dass die Vorstellung einer nationalen Gemeinschaft eng an einen gemeinsamen Diskursraum geknüpft sei. Beispielhaft sei hierfür die nationale Tageszeitung angeführt, die einerseits innerhalb eines nationalstaatlichen Territoriums verfügbar ist und somit Menschen, die sich unter anderem auch aufgrund von räumlicher Distanz niemals begegnen werden, gleichwohl in ihrem Konsum nationaler Nachrichten vereint und die andererseits in der Auswahl von relevanten Nachrichten vor allem einen nationalen Diskursraum konstruiert und reproduziert. Die Auffassung von Nationen als vorgestellte Gemeinschaften unterstützt somit eine sozial-konstruktivistische Perspektive, aus der heraus Nationen keine festen Entitäten bilden, sondern vielmehr das Resultat einer sozialen Sinnkonstruktion sind, eingebettet in makro-historische Prozesse, die deren Konstitution begünstigen.