Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: StudienVerlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

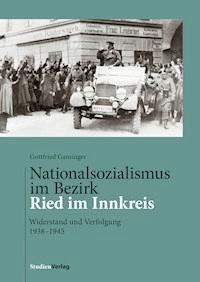

Der Bezirk Ried im Innkreis in Oberösterreich blickt auf eine bewegte Vergangenheit während der Zeit des Nationalsozialismus zurück. Zahlreiche Opfer und Täter hatten Verbindungen in den Bezirk; wie grausam die Bilanz des Nationalsozialismus in der Region aber wirklich war, ist erschreckend. Erstmals liegt nun eine fundierte Darstellung der Ereignisse im Bezirk Ried im Innkreis während der NS-Zeit vor. Rund 200 Interviews mit Zeitzeugen ergänzen das Bild und ermöglichen auch sehr persönliche Einblicke in das Geschehen. Die Publikation liefert Einzeldarstellungen zu Tätern wie zu Opfern von Inhaftierungen, Konzentrationslagern und Ermordungen und zeigt die Grausamkeit auf, mit der der Nationalsozialismus im Bezirk gewütet hat. Das Leid und die Verfolgung sollen vor Augen geführt werden, aber auch der Widerstand, der sich zwischen 1938 und 1945 formierte. Gottfried Gansinger erzählt mit diesem Buch die Geschichten der Opfer und arbeitet ein dunkles Kapitel der Region auf.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 695

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gottfried Gansinger

Nationalsozialismus im Bezirk Ried im Innkreis

Gottfried Gansinger

Nationalsozialismusim Bezirk Ried im Innkreis

Widerstand und Verfolgung 1938–1945

Inhaltsverzeichnis

Geleitworte

Vorwort

Die Anfangsphase

Netzwerke der Täter im „Hinterhof“ der Macht

Der erpresste „Anschluss“

Schwerbewaffnete „Heimholung ins Reich“

Erste Verhaftungen – das Morden beginnt

Die ersten Morde

Beschlagnahmt, erpresst, enteignet

Die Ausplünderung Österreichs

Volksabstimmung 10. April 1938

Allmacht und Terror der Nationalsozialisten

Was wird als Widerstand gewertet?

Kirche und Nationalsozialismus

Sechs Gläubige verlieren das Leben

Jakob Pramhas und sein Jugendkreis

Priester und Katholiken, die das KZ überlebt haben

Rassismus und Antisemitismus

Todesopfer der Shoah und des Rassismus

Roman Petsche, ein „Gerechter unter den Völkern“

Jüdische Mitbürger, die das KZ überlebt haben

Von der Eugenik zur Euthanasie

NS-Euthanasie – Werden und Wirken

Einzelschicksale von Opfern der Eugenik

Euthanasie an Kindern – erster Schritt zum Massenmord

Die Toten der Aktion „T4“

Widerstand gegen die Euthanasie

„Wilde (dezentrale) Euthanasie“

Die „Sonderbehandlung 14f13“

Euthanasie – Ende und Bilanz

„Fremdvölkisches Kinderheim“ Wilhelming, Utzenaich

Hochverrat und Alltagsvergehen

Gnadenloser Tod für zwanzig politische Gegner

Als Staatsfeinde im KZ

Tod für „schwarz“ Schlachten und Alltagsvergehen

Den Führer beleidigt – ab ins KZ

Sogenannte „Asoziale“ – „Kriminelle“

Tod, weil die NS „Verbrechen“ verbrecherisch bekämpften

Arbeitserziehungslager Weyer/St. Pantaleon

Als „Asoziale“ oder „Verbrecher“ das KZ überlebt

Wehrmacht und Nationalsozialismus

Gefallen und vermisst

Widerstand und NS-Militärjustiz

Einzelschicksale: Wehrdienstverweigerer, Deserteure, …

Getötete widerständische Soldaten

„Operation Walküre“ – 20. Juli 1944

Volkssturm – Kinder und alte Männer als letztes Aufgebot

Verführt und missbraucht – Gedenken

Kriegsgefangene am Evakuierungsmarsch

Der Luftkrieg

25 Todesopfer von Luftangriffen, davon vier heimische Zivilisten

Tote, Verletzte und massive Schäden im Bezirk Ried

Endphasenverbrechen

Fünf Tote in den „letzten Minuten“

Wehrkraftzersetzung und letzter Widerstand

Das „Verschwörernest Ried“

Tote im Chaos des untergehenden Reiches

„Führer, wir folgen Dir!“ – bis in den Tod

Rieder Parteigrößen im Visier von Rächern

Endkampf und Kapitulation

Zivilisten als Spätopfer

Neubeginn: Österreichische Freiheitsbewegung Ried 1945

Bilanz des Schreckens

Gedenken

Verzeichnis der Abkürzungen

Literatur- und Quellenverzeichnis/Archive

Bildnachweis

Geleitworte

Fundament für eine Zukunft

Sich mit Geschichte zu beschäftigen, heißt nicht nur Zurückliegendes aufzuzeichnen. Es heißt auch, der Vergangenheit zu gedenken, sie zu deuten und in Beziehung zur Gegenwart zu setzen. So können wir aus dem Gestern lernen und seine Auswirkungen auf das Heute und die Zukunft verstehen. Dann kann uns die Geschichte helfen, zu erkennen, dass unser Handeln auch auf zukünftige Generationen eine Auswirkung haben wird.

Dabei ist es umso wichtiger, sich gerade den dunkelsten Teilen unserer Vergangenheit zu stellen. Nur so können sie überwunden werden und nur so können wir aus ihnen Lehren ziehen und ein Fundament für eine Zukunft legen, in der sich derartige Gräuel nicht wiederholen können!

Oberösterreich bemüht sich intensiv um diese Aufarbeitung. Dazu gehört einerseits das gemeinsame Gedenken und Erinnern, wie es etwa am Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim oder bei den jährlichen Gedenkfeiern in Mauthausen geschieht. Andererseits gehört dazu auch die wissenschaftliche Aufarbeitung, etwa durch Publikationen wie in der Reihe „Oberösterreich in der Zeit des Nationalsozialismus“ des Oberösterreichischen Landesarchivs.

Diese Aufarbeitung ist oft mühsame Arbeit und sie wird umso herausfordernder, wenn es um einen Abschnitt der Geschichte geht, der sonst allzu gerne verdrängt wird. Es bedeutet langes Recherchieren in Archiven, Sammeln und Zuordnen von Unterlagen und nicht zuletzt viele intensive Gespräche mit Zeitzeugen.

Es sind nur wenige, die heute noch aus erster Hand von dieser Schreckenszeit berichten und uns ermahnen können, sie niemals zu vergessen. Dieses Buch leistet einen wertvollen Beitrag dazu, ihre Geschichten für nachfolgende Generationen zu bewahren. Diese Berichte zu sammeln und vor dem Vergessen zu schützen ist eine Aufgabe, die wir den Opfern des NS-Regimes schuldig sind.

Daher ist es selbstverständlich, dass das Land Oberösterreich das Buchprojekt „Nationalsozialismus im Bezirk Ried im Innkreis – Widerstand und Verfolgung 1938– 1945“ über das übliche Maß hinaus fördert und unterstützt – sowohl in der Herstellung als auch bei der inhaltlichen Arbeit. Konsulent Gottfried Gansinger hat sich dafür in den letzten Jahren immer wieder stark gemacht. An dieser Stelle möchte ich ihm – und allen weiteren an der Entstehung dieser Publikation Beteiligten – dafür meinen herzlichen Dank aussprechen!

Dr. Josef PühringerLandeshauptmann

Gedenkkultur in Ried – im Bewusstsein der Verantwortung

Die Zeit des Nationalsozialismus von 1938 bis 1945 hat tiefe Wunden geschlagen und Spuren hinterlassen, auch in Ried. Den Weg in den Abgrund markieren erbittert geführte Auseinandersetzungen zwischen den politischen Lagern, die letztlich in Hass, Tyrannei und Krieg mündeten. Der Tod hielt entsetzliche Ernte, nicht nur auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs, sondern auch unter Menschen, die sich der NS-Ideologie in den Weg zu stellen versuchten oder ihr auch nur in die Quere kamen. Und unter jenen, denen diese Ideologie selbst das bloße Lebensrecht absprach.

Gerade die zivilen Opfer der NS-Gewaltherrschaft hatten lange Zeit keine Namen. Ihre Geschichte blieb oft ungezählt, ihre Schicksale wurden nicht erwähnt oder gerieten im Lauf der Jahre umso tiefer in Vergessenheit, je weniger Zeitzeuginnen und Zeitzeugen von damals noch davon zu berichten wussten.

Das hat sich geändert. Eine neue Gedenkkultur hat sich etabliert, die in Ried untrennbar mit Konsulent Gottfried Gansinger verbunden ist. Als Absolvent der Heimatforscherausbildung der Akademie der Volkskultur hat er in jahrzehntelangen Forschungen alle Daten und Fakten zu den Opfern des Nationalsozialismus in Stadt und Bezirk Ried zusammengetragen. In Gesprächen mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, durch Recherchen in Archiven und Bibliotheken ist er jeder nur erdenklichen Spur nachgegangen.

So hat Gottfried Gansinger eine Fülle an zeitgeschichtlichem Wissen gesammelt, dessen Weitergabe ihm Verpflichtung ist. Sei es als Initiator der Veranstaltungsreihe „Menschen, die bewegen“ mit zahlreichen bedeutenden Persönlichkeiten, sei es als Gründungsobmann der Plattform „M.u.T. – Menschlichkeit und Toleranz – Innviertel ohne Fremdenfeindlichkeit und Faschismus“. Stets leitet ihn dabei ein Satz von William Faulkner: Die Vergangenheit ist nicht tot – sie ist nicht einmal vergangen.

Mit dem vorliegenden Buch schreibt Gottfried Gansinger buchstäblich ein neues Kapitel der Gedenkkultur in Ried. Dafür bedanke ich mich im Namen der Stadt Ried sehr herzlich.

Der Band bildet zugleich die Grundlage für den Lern- und Gedenkort, der nun im Charlotte-Taitl-Haus am Roßmarkt eingerichtet wird mit dem Ziel, allen Rieder NS-Opfern ihr Andenken und ihre Würde zurückzugeben. Letztlich steht dieses Buch auch in der Tradition der „Ehrenmappe“ für die Opfer der Zeit des Nationalsozialismus, die sich im Rieder Stadtarchiv befindet. In diesem Werk aus dem Jahr 1948 ist zu lesen: „Ihr gewaltsamer Tod soll uns und alle Nachkommenden warnen, diesen Frieden in Gedanken, Worten und Werken noch einmal leichtfertig zu brechen.“

Das Buch „Nationalsozialismus im Bezirk Ried im Innkreis – Widerstand und Verfolgung 1938–1945“ unterstreicht diese mahnenden Worte eindringlich. Wir haben allen Grund, uns dieser Verantwortung bewusst zu sein – auch und gerade heute.

Albert OrtigBürgermeister der Stadt Ried im Innkreis

Vorwort

Eine umfassende Darstellung zum dunklen Kapitel der NS-Geschichte im Bezirk Ried im Innkreis fehlte bisher. Ganz besonders unter dem Aspekt „Widerstand und Verfolgung 1938 bis 1945“.

Die vorliegende Arbeit will die Zeit des Nationalsozialismus im Bezirk Ried im Innkreis lebendig werden lassen und das Leid, die Verfolgung, aber auch den Widerstand in einer ersten Zusammenfassung zeigen. Sie konzentriert sich auf NS-Todesopfer und auf einen Kurzüberblick über KZ-Häftlinge. Viele Benachteiligungen, Bedrohungen und Verfolgungen, die sich in jedem Ort des Bezirkes sehr oft zugetragen haben, müssen auf eine weitere Publikation – vielleicht im Internet – warten. Wie viele auch im regionalen Raum Opfer geworden sind, hat sogar Fachleute erschüttert.

Wenige haben die menschenrechtsverachtende Ideologie, die Hass- und Gewaltbereitschaft, die Kriegslüsternheit schon am Beginn durchschaut. Bis zum Untergang der NS-Diktatur durfte an die Todesopfer nicht erinnert werden: Keine Parte, Todesanzeige, Gedenkfeier.

„Es wäre fatal, wenn in unserem Schweigen […] die Sieger von gestern heute noch einmal triumphieren würden. Es wäre zynisch, wenn unter dem Vorzeichen der Resignation die Erschlagenen in alle Ewigkeit erschlagen, die Vergessenen vergessen, die Opfer für immer besiegt, die Toten für immer tot blieben. Die Gesichter und Namen der Leidenden und Ermordeten mit ihren Tränen und mit ihren Klagen sollen den Tätern nicht erspart werden.“1

Den Opfern soll ihr Name und ihre Würde wiedergegeben werden.

Sie stehen im Mittelpunkt, aber ohne Täter gäbe es keine Opfer. Es ist natürlich leicht, mit dem Wissen von heute zu (ver-) urteilen. Die Verantwortung aber mit dem berühmten „Ich habe nur meine Pflicht erfüllt“ nur auf das „Unheil Hitler“ zu schieben, ist armselig. Die Zerrissenheit und Demütigung durch die Sieger nach dem Ersten Weltkrieg stärkte wie die wirtschaftliche und soziale Not den Glauben an den Retter mit radikalen Methoden. Ein aggressiver Kampf gegen die Demokratie, nationaler Fanatismus, Rassismus und Antisemitismus schufen Feindbilder und Ängste. Befehlsnotstand, Erpressung, Bedrohung, Verführung und Opportunismus verleitete auch Gemäßigte, „ein Stück des Weges“ mitzugehen. Scharfsichtige Geister haben den Ungeist des Nationalsozialismus schon früh erkannt, andere ihre Mitwirkung bereut, das was an Ungeheuerlichem geschehen ist, auch verurteilt.

Es darf aber keine Sippenhaftung für Nachkommen von „Ehemaligen“ geben. Schuldig ist, wer meint, es gab keine Opfer, wir bräuchten auch heute wieder eine „starke Hand“ abseits von Demokratie und Rechtsstaat, Menschenwürde und Menschenrechten.

Die Namen von NS-Verantwortlichen in höherer Position sind genannt, wenn diese schon in irgendeiner Form publiziert wurden oder das Machtgefüge damit dokumentiert wird. Auf eine volle Namensnennung bei den Opfern wird dort verzichtet, wo dies aus Datenschutzgründen Pflicht oder aus Rücksicht auf mögliche noch in der Region lebende Nachkommen angebracht ist.

Als Beispiel darf ich die Opfer der Euthanasie, der Homosexuellen, der „Asozialen“, des „Verbotenen Umgangs mit Fremdblütigen“ und Kriminelle, die auch Opfer wurden, nennen.

Zum Inhalt

Die Entscheidung zur Aufnahme als „Opfer des Bezirkes Ried i. I.“ lag an der Beurteilung einer engeren Beziehung zum Bezirk: Wer hier geboren oder gestorben ist, hier gelebt bzw. gewohnt hat, in die Schule gegangen ist oder gearbeitet hat oder durch irgendeinen Grund in intensiverer Beziehung zur Region stand. Ein Gerichtsprozess oder eine Haft in Ried i. I. wurde nur in Verbindung mit anderen Fakten als Aufnahmekriterium anerkannt. Ein Akzent wurde auf bisher noch nicht Veröffentlichtes gesetzt.

Die Quellenlage ist schwierig, weil in den letzten Wochen der NS-Herrschaft wochenlang Unterlagen verbrannt wurden. Die Archive – OÖ Landesarchiv, Stadtarchiv Ried i. I. und Linz, Diözesanarchiv Linz, Dokumentationsarchiv (DÖW) Wien –, die Gedenkstätten in den vielen KZs, Bücher, Presse, Zeitzeugen, Internet, Vorträge und – mit kritischem Blick – auch Gemeinde-Heimatbücher bieten dennoch viel. Hauptquellen sind die Volksgerichts-, Opferfürsorge- und Arisierungsakte, die Bestände der Bezirkshauptmannschaft Ried (z. B. „Gestapo“) und die Sammlung von NS-Täter-Biographien für den Bezirk Ried (alle im OÖ Landesarchiv), ergänzt mit dem Bestand 1938 bis 1945 vom DÖW Wien zu Personen und Orten, wo wie in anderen Archiven und in der verfügbaren Literatur und zum Stichwort aller 36 Orte im Bezirk Ried und der bekannten Personen recherchiert wurde. Vermutlich sind die Chroniken der Rieder Klöster St. Anna, Kapuziner und Schulschwestern erstmals durchgearbeitet und verwertet worden.

Zur Struktur des Buches

Die neun Großkapitel bieten einen Überblick über die 200 erforschten zivilen NS-Todesopfer aus dem Bezirk Ried im Innkreis. Die Gruppierung folgt einerseits dem historischen Ablauf und andererseits der Zuordnung zu Kategorien, die sich auf den Verfolgungsgrund beziehen und auch in KZs so gekennzeichnet wurden. Kindermorden und der Euthanasie sind mehr als die Hälfte der Todesfälle zuzuordnen.

Das Kapitel „Wehrmacht und Nationalsozialismus“ bietet einen Gesamtüberblick über alle Gefallenen und Vermissten, der Beitrag „Der Luftkrieg“ über die Toten nach Bomben- oder Bordwaffenangriffen. Nur die zivilen Verstorbenen und widerständige Militärs wurden in die Opferliste des Bezirkes aufgenommen.

Eingeflochten sind zum Nachfühlen der Alltagssituation manche Zeitzeugen-Interviews, ergänzend Kurzbiografien über jene Opfer, die die Qualen eines Konzentrationslagers überlebt haben, sowie Einblicke in die Gesamtgeschichte des Nationalsozialismus und seines Terrorapparates. Das ursprünglich geplante Kapitel „Fremde im Land“ musste aus Platzgründen weggelassen werden. Die Flüchtlinge, Umgesiedelten, Zwangsarbeiter, Staatenlosen usw. nannte dann die US-Militärregierung „DP“ – Displaced Persons: Zivilisten, die nicht am Aufenthaltsort beheimatet waren.

Zu den Fremden bei uns zählten auch Kriegsgefangene der „Feindstaaten“, die Zwangsarbeit bei uns leisten mussten, und Soldaten anderer Staaten (besonders die mit den NS kooperierenden Militärs aus Ungarn und der Slowakei). Nach Kriegsende zählten auch die Überlebenden aus den KZs aus vielen Ländern zu den Heimatlosen bei uns.

Das Orts- und Personenregister ermöglicht eine schnelle Suche. Im Personenregister fehlen jene Namen, die aus Datenschutzgründen nur mit dem ersten Buchstaben des Familiennamen genannt werden. Alle sind jedoch belegt. Anonymisiert wurden nur wenige.

Ried wurde nicht in das Ortsregister aufgenommen, weil es fast auf jeder Seite vorkommt – als Stadt oder als Bezirk. Darauf ist jeweils hingewiesen. Wenn nur Ried ohne Zusatz genannt ist, handelt es sich immer um Ried im Innkreis (Ried i. I.).

Der Charakter der Publikation

Eine wissenschaftliche Bearbeitung des Themas bedeutete eine umfangreiche Quellenangabe in den Anmerkungen. Weil der Buchumfang begrenzt ist, wurden wie in populärwissenschaftlichen Werken manche Kompromisse eingegangen.

Als nicht universitär ausgebildeter Historiker2 bemühe ich mich seit 2002, mit bestem Wissen und Gewissen nach der Wahrheit zu suchen. Das Streben nach einer sorgfältigen Bearbeitung, Transkriptionen und Quellenangaben wurde von Fachleuten kontrollierend begleitet. Sollten trotzdem Fehler oder Versäumnisse auffallen, bitte ich um Mitteilung an [email protected], weil dieses Werk auch Basis für den Lern- und Gedenkort der Stadt Ried im Innkreis ist.

Wenn irgendwo Urheber- oder Datenschutzrechte verletzt worden sein sollten, bitte ich bei dieser ehrenamtlichen Arbeit um Nachsicht bzw. Meldung. Korrekturen werden gegebenenfalls bei einer Neuauflage berücksichtigt.

Die Summe aller Wahrheiten – Ziele

Objektivität gibt es nicht, wir sehen, wählen und urteilen als Individuum mit unserer charakterlichen, weltanschaulichen und intellektuellen Prägung. Um ausgewogene Sichtweise, die aber natürlich aus der Opfer- und nicht aus der Tätersicht argumentiert ist, war ich bemüht. Es bleibt das Ringen, sich der Wahrheit anzunähern.

„Aus dem Erinnern erwächst uns die Möglichkeit des Erkennens“, sagt Klaus Maria Brandauer.3 „Nichts vereinfacht das Leben so nachhaltig wie eine Diktatur“, schreibt Lenin.4 Die Verführung kommt in immer wieder neuem Gewand.

Ziel ist letztlich, unseren Nachkommen zu zeigen, was passiert, wenn Diktatur populistisch die Demokratie überrollt, Nationalismus schrankenlos egoistisch ist, wenn Rassenwahn die Menschenwürde, Gewalt die Toleranz, Krieg den Frieden wegfegt, wenn der Einzelne nichts und der Wille des „Führers“ alles ist, wenn das Leben des Menschen keinen Pfifferling mehr wert ist.

„Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar“ ist ein Satz von Ingeborg Bachmann, und Martin Bormann Junior5 erkennt: „Nur aus der Erinnerung können Vergebung und Versöhnung wachsen: wer verdrängt oder vorsätzlich zu vergessen versucht, verlängert die Gefangenschaft.“

Das Hauptziel ist ein „Denk-mal“ für unsere Kinder und Kindeskinder, um in ihnen ein Stück unverrückbarer Friedensbereitschaft zu wecken.

Mit allen Fasern ihres Seins wünschen alle, die sich in diese Zeit der Schreckensherrschaft versenkt haben: Nie wieder Hass und Menschenverachtung, Recht zu Unrecht, Krieg gegen Menschen und Völker!

Dank für Hilfe

Mein besonderer Dank gilt meiner Gattin Waltraud Gansinger, die unermüdlich (handschriftliche, meist in Kurrentschrift oder kaum lesbare Dokumente) transkribiert bzw. digitalisiert und Erstkorrekturen durchgeführt hat. Außerdem Mag. Markus Rachbauer, der als Fachmann das gesamte Manuskript durchgearbeitet hat, dem Co-Autor der Beiträge über Charlotte Taitl und Ernestine Grüner (Flieger), Mag. Hannes Koch, den Beratern im Komplex Euthanasie, Mag. Florian Schwanninger und Mag. Waltraud Häupl, vom OÖLA Linz Dr. Josef Goldberger, Franz Scharf und vielen anderen Mitarbeitern, Ing. Richard Jansko (Zeugen Jehovas), Dr. Monika Würthinger vom Diözesanarchiv Linz (im kirchlichen Bereich), Leo Furtlehner (KPÖ OÖ), Mag. Martin Kranzl-Greinecker (Fremdvölkische Kinderheime), Dr. Elisabeth Boeckl-Klamper und Dr. Winfried Garscha vom DÖW, Wien.

Frau Dr. Sieglinde Frohmann6, Kulturamtsleiterin der Stadt Ried, die Herausgeberin des heimatkundlichen Jahrbuchs Der Bundschuh, hat mich immer wieder ermuntert und unterstützt, den Forschungsweg mit einer Publikation abzuschließen.

Zu danken habe ich jenen Menschen, die vom eigenen Erleben oder vom Schicksal Angehöriger oder Freunde berichteten. Die Öffnung dieser Zeugen war meist berührend, oft von Tränen begleitet, Freundschaften sind daraus erwachsen. Auch Heimatforscher, Historiker und Freunde haben mir ihr Wissen mitgeteilt oder sogar für mich recherchiert.

Leider können nicht alle Helfer namentlich genannt werden. Die Schwiegertochter Mag. Katharina Bergmayr hat als Germanistin die Endkorrekturen durchgeführt, mein Bruder Mag. Ernst Gansinger als Journalist viele gute Ratschläge gegeben, der Sohn Lukas Gansinger hat als Informatiker ein Konvertierprogramm geschrieben, das mir die Umstellung auf die Vorgaben des Verlages und die Erstellung des Personen- und Orts-Index sehr erleichtert hat. Ebenso danke ich herzlich dem ORF-Moderator Mag. Tarek Leitner, der die Präsentation des Buches übernommen hat.

Für die finanzielle Basis zum Erscheinen dieses Werkes danke ich dem Land OÖ, Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer, der Stadt Ried, Bürgermeister Albert Ortig, dem Nationalfonds der Republik Österreich, dem Zukunftsfonds der Republik Österreich und dem Verein M.u.T., dessen Obmann Mag. Andreas Hofinger mir als Sprecher dieses Vereines gefolgt ist. Von ihm stammt die Idee zum „Lern- und Gedenkort“ Ried im Innkreis.

Hilfreich waren immer wieder Bezirkshauptmann Dr. Franz Pumberger, Bürgermeister und Standesbeamte und Pfarren aus fast allen Gemeinden des Bezirkes. Josef Obermaier von der Bürgerservicestelle der Stadt Ried darf ich stellvertretend nennen.

Allen und den vielen hier nicht namentlich Genannten herzlichen Dank!

Gottfried GansingerHerbst 2016

Anmerkungen

1 Manfred Scheuer, seit November 2015 Bischof von Linz, in: Ge-Denken, S. 7, 9.

2 40 Jahre Buchhändler, danach Ausbildung zum Heimatforscher in der Akademie für Volkskultur OÖ.

3 Zitiert von Cornelius Obonya, KZ-Ebensee Gedenkfeier, 10.5.2014.

4 Wladimir Iljitsch Lenin (1870–1924), Gründer der Kommunistischen Partei Russlands.

5 Martin Bormann (1930–2013), Leben gegen Schatten, S. 286, Sohn des gleichnamigen Vaters (1900–2.5.1945), Leiter der Partei-Kanzlei der NSDAP (Privatsekretär Hitlers).

6 Frau Dr. Frohmann hat den unmittelbaren Anstoß zur lokalen Zeitgeschichtsforschung gegeben. Sie lud den Autor ein, für den Bundschuh aktiv zu werden.

Die Anfangsphase

In der Zwischenkriegszeit 1918–1938 waren im Bezirk Ried und im Innviertel Gesellschaft und Wirtschaft noch bäuerlich geprägt.

Der Bezirk Ried im Innkreis mit seinen 585,01 km² hatte 1939 eine Bevölkerung von 48.380 Personen. Seit 1923 hat sich das kaum verändert, ein Signal für wirtschaftliche Stagnation.

Zum Beginn des 20. Jahrhunderts war der Bezirk Ried großteils von der Forst- und Landwirtschaft geprägt. Handel, Fuhrwerk und Kleingewerbe partizipierten am zeitweiligen Wohlstand der Bauern.

Große Industriebetriebe fehlten, mittelständische Betriebe waren die Ziegeleien, Brauereien, Zimmereien, Baumeister und die Lederfabrik W. Vogl. Ein erster Industrieansatz war die Holzbearbeitungsfabrik Wilflingseder.

Zentrale Bedeutung für das Innviertel hatten das Kreisgericht, das Gymnasium, die Druckerei des Katholischen Pressvereins mit der Rieder Volkszeitung und ab 1937 die Garnison des Österreichischen Bundesheeres. Handel, Handwerk, Gewerbe und Banken wuchsen mit. Gericht und Mittelschule brachten Juristen und Professoren nach Ried. Die Bürger und Beamten entwickelten sich zu einer relativ gut verdienenden Mittelschicht, wurden selbstbewusst, emanzipierten sich von der unumstößlichen Kirchenhörigkeit und erlaubten sich Liberalität.

„Der Innviertler“ und seine Prägung

„Fest wehr’n“ lernte „der Innviertler“ schon in den Zechen. War dieser bäuerliche Typ bockig, ungehorsam, widerständisch? Angeblich hing man im entfernten Grenzland an der langen Leine – König und Kaiser waren weit, weit weg –, und in Südbayern war die Gegenreformation zahnloser als im „Österreichischen“. Das Niederringen des Bauernstolzes im oberösterreichischen Bauernkrieg erlebten die Innviertler nur als Zuschauer.

Gern war man liberal, völkisch, deutschnational, sportlich, antisemitisch, antikirchlich, freiheitlich. Die „Liedertafel Ried“ wurde 1846, der Turnverein Ried 1848 gegründet. Die zweite „romfreie“ Altkatholische Gemeinde Österreichs entstand 1871 in Ried.

Obwohl der Bezirk durchaus katholisch geprägt war (und ist) und die Christlich-Sozialen (CS) in den Wahlen immer mit Mehrheiten bedacht wurden, waren doch die „Großdeutschen“, „Deutsch-Nationalen“, „Freiheitlichen“ – oder wie auch immer sie sich genannt hatten – viel stärker als im Landesdurchschnitt.

Schon die ersten Wahlen in der neu gegründeten Republik Österreich 1919 zeigten dies im Stimmenverhältnis im gesamten Bezirk Ried und vor allem in einzelnen Gemeinden (siehe Tabelle 1).1

Tabelle 1: Stimmenverhältnis Wahlen 1919

Im Wohnhaus2 des Dr. Karl Graf, großdeutsch gesinnter Rechtsanwalt, verhandelte nach 1919 eine hohe bayerische Beamtendelegation über den Anschluss des Innviertels an Bayern, wenn schon „der Gesamtanschluss nicht möglich wäre“.3

Große Bedeutung hatte für das deutschnationale, antiklerikale Lager unter anderem die Turnerbewegung – auch in einigen Märkten und Orten. Die größte Privatturnhalle Österreichs ist im Besitz des „Turnvereins 1848“ Ried – diese wurde jahrelang von Jörg Haider, nun von H.C. Strache – als politische Bühne für seine „Aschermittwoch-Reden“ genutzt. Immer wieder wurde der Rechtsaußen-Flügel der Blauen mit markigen Sagern bedient.

Der Rest ist Österreich

Als Verlierer gingen Deutschland und Österreich aus dem Ersten Weltkrieg hervor. Die Monarchie wurde nach Ethnien zerschlagen, der Rest blieb das deutschsprachige Österreich. Niemand glaubte an ein selbständiges wirtschaftliches Überleben. Am 12. November 1918 erklärte die provisorische Österreichische Nationalversammlung „Deutsch-Österreich“ zum Bestandteil der Deutschen Republik. In den Friedensverträgen der Sieger wurde der Anschluss Österreichs an Deutschland – zur Schwächung Deutschlands – jedoch verboten.

Die ideologische und politische Zerrissenheit der Menschen und Parteien war nach der Ausrufung der demokratischen Republik grenzenlos. Die wirtschaftlichen Konsequenzen des Auseinanderbrechens der Monarchie mit seinen Märkten und Handelspartnern, der Kriegsnachwehen und der folgenden Weltwirtschaftskrise, Hyperinflation, Arbeitslosigkeit und Hunger radikalisierten die Gesellschaft.

Nationalsozialisten verfolgten ab 1932/ 1933 die Vereinigung mit Hitlers Deutschland immer gewalttätiger. Antisemitismus, Aufmärsche, Unruhen, Anschläge, Körperverletzungen nahmen zu.

Eine Vereinigung mit dem Deutschland Hitlers wollten nun die Christlichsozialen und viele Bürger nicht mehr.

Als zweite mörderische Bedrohung sahen Katholiken den Bolschewismus. Um diese beiden Ideologien entscheidend zurückzudrängen, wünschte sich ein Teil der Bevölkerung einen faschistischen, diktatorischen Staat, ein anderer Teil – der sich nicht durchsetzte – sozialen Ausgleich und Demokratie.

So mutierte Österreich zum autoritären „Ständestaat“.

„Ständestaat“ und „illegale Zeit“

Die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland am 30. Jänner 1933 aktivierte die Anhänger besonders im Innviertel. Nach dem vorangegangenen politischen Straßenkampf erreichten im Juni 1933 die terroristischen Aktivitäten einen brutalen Höhepunkt. Die österreichische NSDAP wollte ein nationalsozialistisches Regime „herbeibomben“: In Krems starb ein „christlich-deutscher Turner“, 30 wurden zum Teil schwer verletzt. Nach diesem Anschlag wurde der NSDAP in Österreich jede Betätigung verboten, die SA und SS aufgelöst. „Knapp 800 Personen konnten namentlich ermittelt werden, die 1933 bis 1938 im Zuge nationalsozialistischer Anschläge verwundet oder getötet wurden.“ Rund 150 Biographien von NS-Todesopfern dieser Zeit sind auf der Webseite des DÖW veröffentlicht.4

Die Akteure gingen in den Untergrund – massiv unterstützt vom nationalsozialistischen Deutschland. Auch im Bezirk Ried kam es ab 1. November 1933 zu einer Reihe von „Bölleranschlägen“. Nur durch Zufall gab es keine Schwerverletzten oder Toten. Der Anschlag auf die Wohnung von Rudolf Freyer sen. in der Eislaufgasse riss einen Fensterstock heraus und ließ die Fenster bis zum gegenüberliegenden Gasthof Knoglinger-Winklmayr (heute Einkaufscenter Weberzeile) zerbrechen.

Am 24. Mai 1934 verlor der 9-jährige Schüler Pepi Haslberger am Weg zur Schule in Ried durch einen Nazi-Böller ein Auge.

In Ried gab es viele Sprengkörper-Anschläge, aber auch in Aurolzmünster, Gurten, Kobernaußen (Lohnsburg) und Pramet krachte es.

Max Dachauer entdramatisierte 1939 in seinem Buch „Bomben, Granaten, Böller und Sprengstoff [… als] vollkommen harmlose Papierböller, die höchstens ein paar vaterländische Fensterscheiben in Scherben schlugen“.5

„Im Anfang war der Mord“6

Der NS-Terror, gelenkt – ja unter Hitlers Befehl gestellt und mit allen Mitteln von Nazi-Deutschland unterstützt, gefährdete vom Jänner 1933 bis zum 10. März 1938 durch Sachbeschädigung tausende Österreicher in ihrer Existenz. Insgesamt forderten diese Aggressionen 636 zum Teil schwer Verletzte und 46 Tote.7 Sind das nur ein „paar Fensterscheiben“?

Damit wollte man demonstrieren, dass Österreich nicht in der Lage sei, für Sicherheit zu sorgen und die Gesamtentwicklung nicht im Griff habe. Propagandamaterial, Waffen und Sprengstoff wurde meist aus Deutschland nach Österreich geschmuggelt. Das Innviertel war ein Knotenpunkt dafür.

Sepp (Pepi) Haslberger verlor durch einen Nazi-Böller ein Auge.

Die Täter und ihre Heimat

Das Netzwerk von frühen Innviertler NS-Parteigenossen führte zu einer Machtfülle, die bis in die „Kanzlei des Führers“ reichte. Die Kontakte „alter Kämpfer“ zu den bayerischen Nachbarn waren der Antrieb. Die Mitverwirkung von „Riedern“ in höchsten Regierungsstellen und am Terrorapparat bedrückt. Ernst Kaltenbrunner ist ein Synonym dafür.

Bölleranschlag in Ried: Manche dieser Sprengsätze hatten weitreichende Wirkungen, nur durch Glück waren keine Menschenleben zu beklagen.

NS-Sprengstoffanschlag auf den Orientexpress am 4. Oktober 1934 zwischen Oftering und Marchtrenk

Die undifferenzierte Beurteilung der Verantwortung von ehemals führenden Nationalsozialisten ist bis heute problematisch. Unter dem Kapitel: „Großartige Menschen bereichern Mettmach“ ist im 2011 erschienenen Heimatbuch8 zu lesen: Dipl.Ing. Anton Reinthaller, […] bildete 1934 „ein Komitee mit dem Namen ‚Nationale Aktion‘. Der Zweck war eine Befriedung und Beruhigung des öffentlichen Lebens, […] sowie Versöhnung mit den politischen Gegnern. Diese [Vorschläge …] scheiterten jedoch an der Ablehnung aus Regierungskreisen!“

Reinthaller schlug einen geschlossenen Beitritt aller Mitglieder der schon verbotenen NSDAP (mit SS- und SA-Mitgliedern) in die VF vor. Die österreichische Nazi-Partei war Teil der deutschen NSDAP und erhielt von dort ihre Befehle. Das musste ein souveräner Staat ablehnen. Reinthaller war „Hauptabteilungsleiter Landwirtschaft in der Landesleitung der NSDAP und stieß mit Habicht zusammen, dessen Politik des Terrors er aus taktischen Gründen bekämpfte.“9

Außerdem arbeitete er mit NS-Führungskräften zusammen, die einer Abkoppelung von Deutschland und einer Abkehr des „Kriegs“ gegen Österreich radikal entgegenstanden.

Der Rieder Dr. Max Dachauer schreibt in seinem Werk Das Ende Österreichs: „Den Anschluss zu wollen war gleichbedeutend geworden, sich der Führung Adolf Hitlers zu unterstellen, kurz, sich ohne Einschränkung zum Nationalsozialismus zu bekennen.“10

„Am 19. Juni 1933 wurde die NSDAP und deren Gliederungen in Österreich verboten. ‚Vom Dollfußsystem vertrieben, ausgebürgert und verfolgt, hat die oberösterreichische Gauleitung der NSDAP sich in Passau niedergelassen. Von hier aus wird nun die Werbung und Stärkung des österreichischen Teiles der Hitlerbewegung durchgeführt‘.“11

Reinthaller war in Kaisersteinbruch mit Ernst Kaltenbrunner als Zellenkamerad befreundet.

Es ist eigentlich sicher, dass Dr. Kaltenbrunner, während er als Sekretär des Gutsbesitzes in Mettmach fungierte, den „Befriedungsplan“ Reinthallers nur zum Schein unterstützte und „heimlich die SS-Standarte 37 umgruppierte“.12

In dieser Zeit flüchteten mehr als 40.000 NS-Österreicher ins Ausland, mehrheitlich nach Deutschland, wo sie in die „Österreichische Legion“ aufgenommen wurden und für einen militärischen Kampf gegen Österreich trainiert wurden.

Im Heimatbuch ist weiter zu lesen: Der Mettmacher „war aktives Mitglied des Flüchtlingshilfswerkes, welches geflohene Nationalsozialisten und deren Familien unterstützte. Bis Mitte Oktober 1934 wurden von Deutschland über die Schweiz RM 1,266.000 an Anton Reinthaller transferiert, welcher die Verteilung der Gelder in Österreich übernommen hatte.“13

Nazi-Deutschland hat mit allen Mitteln gegen Österreich gekämpft. Die von Reinthaller verteilte Million und seine Rolle als Gemäßigter gehörten dazu! Der Bauernführer wurde unter anderem mit dem „Goldenen Parteiabzeichen der NSDAP“ und dem „Totenkopfring der SS“ ausgezeichnet und hat dem Mord-Regime bis zum Ende gedient.

Reinthaller war im Grunde kein Radikaler. Auch Österreich hat ihn für sein Wirken in der „Zweiten Republik“ wieder gewürdigt. Aber er war ein „großes Rad“ der Vernichtungs-Ideologie der Nationalsozialisten.

Der Bürgerkrieg ab dem 12. Februar 1934 zwischen den Sozialisten und dem diktatorischen „Ständestaat“ mündete in der Auflösung des (bereits seit Mai 1933 verbotenen) Republikanischen Schutzbundes und in der Folge auch der Sozialdemokratischen Partei und zahlreicher sozialistischer Vereine. Damit war die letzte Chance auf einen gemeinsamen Kampf gegen den immer aggressiver auftretenden Nationalsozialismus vertan.

Der Bezirkshauptmann von Braunau, Dr. Hans von Hammerstein-Equord14, erinnert in seinem Buch Im Anfang war der Mord daran, dass schon am Sonntag, 5. März 1933, in Mattighofen ein sozialdemokratischer Arbeiter von Nationalsozialisten getötet wurde.15

„Krieg“ gegen Österreich

Der kleine Staat Österreich war für die Experten des NS-Reiches ein strategisches Sprungbrett in die Tschechoslowakei und den Südosten, außerdem ein relativ rohstoffreiches Land (Erze, Öl, Salz), ein Reservoir von 6,7 Millionen Einwohnern, die als Soldaten und Arbeiter dienen sollten, und nicht zuletzt wegen der Gold- und Devisenreserven für das Deutsche Reich 1938 überlebensnotwendig. Die Arbeitslosigkeit im „Reich“ wurde besiegt – zu einem unbezahlbaren Preis. Alles wurde auf Eroberungen, auf den „Endsieg“ ausgerichtet. Die Aufrüstung verschlang Unsummen, die Umsetzung der längst geplanten Autobahnen wurde für die schnelle Truppenverlegung strategisch wichtig, die „KdF-Schiffe“ dienten nur vordergründig dem Urlaubsvergnügen der „Volksgenossen“. So wurde durch die gewaltige Aufstockung aller Wehrformationen und auf Pump die Arbeitslosigkeit weitgehend eliminiert.

Auch mit wirtschaftlichen Mitteln kämpfte der „Bruderstaat“ gegen den Nachbarn. Mit 28. Mai 1933 wurde die „Tausend-Mark-Sperre“ eingeführt. Für jede Einreise nach Österreich mussten 1.000 Mark bezahlt werden. Damit würgte man das wirtschaftlich wachsende Pflänzchen Fremdenverkehr ab. Auch die Exporte heimischer Firmen nach Deutschland wurden massiv behindert.

Die österreichischen NS-Parteigenossen wurden aufgefordert, die Fassaden ihrer Häuser nicht zu sanieren, nicht neu streichen zu lassen. Das verstärke den Eindruck der Armut. Man forderte insgeheim auch zur Steuerhinterziehung auf. Hitlers Deutschland wollte mit vielen destruktiven Weisungen an die Parteigänger in Österreich den „Zusammenbruch der Regierung Dollfuß und Neuwahlen“ erzwingen.16

Im Jahre 1940 wies eine Innviertler Firma einen Steuer-Schuldenstand von weit über RM 200.000 aus. Dieser stammte zum Großteil aus der Zeit bis März 1938. Der Staat Österreich wurde dadurch bewusst geschädigt. Dies feierten die Nationalsozialisten.

Als sie selbst an der Macht waren, verlangte die NS-Steuerbehörde die Nachzahlung der hinterzogenen Beträge. Der Krieg verursachte einen unersättlichen Bedarf an Finanzen.

Der Firmeninhaber – sekundiert vom NS-Bürgermeister – argumentierte, dass er mit diesem Geld in sehr hohem Ausmaß bis März 1938 die NSDAP und „völkischgroßdeutsch“ gesinnte Vereine unterstützte, ebenso soziale Anliegen in diesem Sinne. Alles nach „Weisung“ der Partei.

Zeugen bestätigten die Spenden, und die örtliche Parteileitung unterstützte das Gnadengesuch. Im nächsten Satz, in dem von den horrenden Spenden geschrieben wird, schreibt der Inhaber: „Infolge unserer Gesinnung hatten wir in der Systemzeit ziemlich große geschäftliche Verluste.“17 Ein Teil der Steuerschuld wurde erlassen.

Sogar zu einem „Raucherstreik“ rief man auf, damit der Staat Österreich weniger Steuereinnahmen erzielte, öffentliche Bauvorhaben wurden mit Sabotageakten gestört.18 Dazu kam eine enorme Propagandaflut.

Zur „Bedrohung von außen“ kam die Aushöhlung der staatlichen Autorität von innen. Die illegalen Parteigänger der Nazis unterwanderten Behörden und Exekutive, Schulen und Betriebe sowie Vereine – sie spalteten mit ihrer Ideologie sogar Familien.

Der ab 1934 amtierende Rieder Bezirkshauptmann, Dr. Alfred Kolbe, wurde mit 1. Mai 1938 NS-Parteimitglied und blieb Bezirkshauptmann. (Nach deutscher Diktion war er „Landrat“ im „Kreis“ Ried.) Dies hatte der NSDAP-Ortsgruppenleiter Josef Dobler befürwortet und der Kreisleiter Martin Gittmaier19 entschieden, weil „uns Kolbe in der schwarzen Zeit notwendige Nachrichten übermittelte“.20

Netzwerke der Täter im „Hinterhof“ der Macht

Alle späteren prominenten NS-Funktionäre waren auch schon in der „illegalen Zeit“ zwischen 1933 und 1938 aktiv für die NSDAP und ihre Formationen und gegen den Staat Österreich tätig. „Österreich war zwar als Staat Opfer des deutschen NS-Regimes, die Österreicher als Volk waren aber mitbeteiligt am NS-System, waren dessen Mitträger und Nutznießer, nur eine Minderheit waren Gegner und Widerstandskämpfer.“21

Die deutsche NSDAP forderte die österreichischen Parteimitglieder zum Steuerbetrug auf. Ausschnitt aus dem zitierten Brief von 1940

Dr. Ernst Kaltenbrunner mit Adolf Hitler am 15. März 1938 in Wien vor dem Hotel Imperial (hinter Hitler Seyß-Inquart)

Innviertler hatten einen weit überproportionalen Anteil an der Macht und an den Verbrechen zwischen 1938 und 1945.

Adolf Hitler wurde in Braunau geboren, Ernst Kaltenbrunner 1903 in Ried im Innkreis.

Letzterer wuchs als Kind im innviertlerischen Raab auf und wollte in seiner Pension dorthin zurückkehren. Der Jurist wurde neben Hitler zum bedeutendsten österreichischen Nationalsozialisten. Im Nürnberger Prozess wurde er zum Tod verurteilt. Der Innviertler trat 1930 in die österreichische NSDAP ein und wurde 1931 Mitglied der SS, für die er ab 1936 hauptamtlich tätig war. Im März 1938 wurde er im „Übergangskabinett“ Staatssekretär für das Sicherheitswesen. Heinrich Himmler beförderte ihn im September 1938 zum Höheren SS- und Polizeiführer für alle in das Deutsche Reich eingegliederten Gebiete Österreichs. Am 30. Januar 1943 trat Kaltenbrunner in Berlin die Nachfolge Himmlers an, der seit Reinhard Heydrichs Tod die Leitung des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) ausgeübt hatte.22

Kaltenbrunner und „seine SS“ sind Synonyme für Gewalt und Aggression.

Gustav Adolf Kaufmann23 war eine bedeutende Führungskraft der T4-Zentrale (siehe Kapitel „Euthanasie“, S. 127f.) in Berlin, die direkt der Kanzlei des Führers unterstellt war. Er organisierte die Errichtung der „Vergasungsanstalten“ Hartheim und Hadamar samt den technischen Anlagen und leitete die Inspektionsabteilung dieser Massenmord-Einrichtungen. Nach eigener Aussage war er auch für die „Herstellung und Verbindung zwischen der KdF (Kanzlei des Führers) und NS-Parteidienststellen“ zuständig.

Zeitweise war „Gustl“ auch Leiter des NSErholungsheimes „Schoberstein“ in Weißenbach am Attersee. Dort sonnten sich Spitzenkräfte der Vernichtungsmaschinerie, auch der berüchtigte KZ-Chef von Sobibor und Treblinka Franz Stangl, ein alter Freund von Gustl aus gemeinsamen Tagen in Linz. Wegen der Bombengefährdung in Berlin wurde dann die Gesamtorganisation des noch verbliebenen Euthanasieprogramms nach Weißenbach verlegt. Auch die beiden Brüder Reinhold und Rudolf waren Mitarbeiter in der T4-Zentrale in Berlin.

Gustl besuchte die Pflichtschule in Ried i. I., absolvierte in der Innviertler Metropole zwischen 1918 und 1921 seine Ausbildung zum Maschinenbauer und war ab 1921 bei der Bundesbahn in Linz. Sein Bruder Reinhold trat am 22. Oktober 1927 der NSDAP Ortsgruppe Ried i. I. bei und erhielt die niedrige Mitglieds.-Nr.81150.24

Die Brüder haben ihre alten Freunde in Ried sicher nie vergessen. Gustav nahm einen Bruder immer wieder auf Inspektionsreisen nach Hartheim und später nach Weißenbach am Attersee mit. Das Netzwerk bis zur „Kanzlei des Führers“ wird den heimischen Nazis sehr förderlich gewesen sein. Gustav Kaufmann wird noch 1946 in Ried i. I. in der „Aufstellung über belastete Nationalsozialisten“ angeführt.25

DI Anton Reinthaller am 30. Juli 1938 als Landesbauernführer Donauland und SS-Oberführer

DI Anton Reinthaller26 war bis März 1938 für moderatere Positionen und Verhandlungen zuständig und ein Gegner der Putschpolitik der radikalen Nationalsozialisten. Trotzdem pflegte er seine guten Verbindungen zum Stellvertreter Hitlers Rudolf Heß und zu Walther Darré, dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft ab 1933. Dieser „Ernährungsminister“ gilt als einer der Erfinder der Blut-und-Boden-Ideologie. Er hat sich sogar zu der „Forderung nach Bestellung von ‚Zuchtwarten‘ und ‚Zuchtbüchern‘ verstiegen, um die [arische] Rasse ‚rein‘ zu halten“.27 Reinthaller fungierte vom 11. März 1938 bis zum 30. April 1939 im „Anschluß-Kabinett“ von Seyß-Inquart als österreichischer (ostmärkischer) Landwirtschaftsminister. Daneben war er Landesbauernführer und Landesjägermeister. 1939 wirkte er als Unterstaatsekretär im Reichsernährungsministerium in Berlin und 1941/1942 als Landesbauernführer Donauland. 1956 wählte ihn die FPÖ zum ersten Bundesparteiobmann.28

Dr. Fritz (Friedrich) Kranebitter, geboren 1903 in Wildshut, aufgewachsen in Schärding a.I., maturierte in Ried, trat hier der „Germania“ bei, wurde Polizist, studierte nebenbei Jus. In Wien baute als SS-Mann für Kaltenbrunner den illegalen Spitzeldienst innerhalb der Polizei auf, avancierte mit dem Einmarsch der Wehrmacht in Österreich zum Gestapo-Leiter von Wiener Neustadt und im Zeitraum 1943–1944 von Charkow. Im Herbst 1944 wurde er dort in der Ukraine im ersten Kriegsverbrecherprozess in Abwesenheit als Verantwortlicher für die Ermordung von 30.000 bis 40.000 Juden und Ukrainern beschuldigt. Er gehört zu den am schwersten belasteten Kriegsverbrechern unter den Österreichern. In Österreich wurde er nur wegen seiner illegalen NSDAP- und SS-Mitgliedschaft als Staatsbeamter zwischen 1933 und 1938 verurteilt.

Dr. Friedrich Kranebitter. Dieses Foto wurde vermutlich um 1943 in Russland bzw. der Ukraine (Charkow) aufgenommen.

Ludwig Laher hat Kranebitters politisches Leben und das seines Schwagers, Josef Schmirl, der das erste Todesopfer der Nazis in Österreich wurde, in seinem Roman Bitter geschildert.

Weitere Österreicher mit Verbindungen zu Ried, die überregional als Täter wirkten:

– Hermann Raschhofer (1905–1979), in Ried geboren und 1923 maturiert, stieg 1942 als Jurist und Völkerrechtler zum Univ.-Prof. in Prag auf, arbeitete mit dem Reichsrechtsführer Hans Frank und SS-Gruppenführer Karl Hermann Frank zusammen. Als Wissenschaftler und Autor lieferte er Rechtsgrundlagen für ein Menschen- und Völkerrecht, das der NSDAP gefiel.29

– Dr. Arthur Seyß-Inquart30, Jurist und Politiker, Bundeskanzler des Anschlusskabinetts (11. März 1938 – 24. Mai 1938), hatte zu unserer Region gute Kontakte. Die Familie seines Bruders verlegte gegen Kriegsende ihren Wohnsitz von Wien nach St. Georgen bei Obernberg, und Felizitas Seyß-Inquart, Arthurs Nichte, war 1945/46 Schülerin des Gymnasiums Ried – in angenehmer Erinnerung von Klassenkollegen.

– Dr. Edmund (von) Glaise-Horstenau31, geb. in Braunau, war Offizier, Historiker und im Kabinett Seyß-Inquart Vizekanzler. Dr. Franz Hueber lebte in Mattsee – an der Innviertler Grenze – und war Schwager von Hermann Göring (siehe den Beitrag zu Ludwig Bernegger, S. 40f.).

Rieder als überregional führende NS-ler

– Dr. Max Dachauer32, im Reichspropagandaministerium in Berlin und später als Pressereferent und Gaukulturhauptstellenleiter im Reichspropagandaamt Oberdonau, Referent des Sicherheitsdienstes, Buchautor.

– Hermann Jungreuthmayer33, bis Herbst 1943 Leiter der SD-Außenstelle Ried, dann Hauptschriftleiter der NS-Wochenzeitungen Oberdonau als Nachfolger von Dr. Anton Fellner.

– Oskar Stumpfl (1909–2004), geb. in Wernstein, gest. in Ried, Gauamtsleiter, bis zur Auflösung Obmann der Kameradschaft der Glasenbacher, verheiratet mit Karoline Dobler.

– Leopold Geiginger, Gauhauptstellenleiter in der Gauleitung Linz.

– Dr. Rudolf Gast34, Jurist aus St. Martin i. I. und Vertrauter von Gauleiter Eigruber, wurde Ende August 1944 zum Vizebürgermeister von Linz bestellt.

– Hans Hellwagner,35 Kreisamtsleiter im „Heimatkreis des Führers“ Braunau, wollte noch am 3. Mai 1945 das „Führergeburtshaus“ sprengen, damit es nicht entweiht würde, wenn es alliierte Feinde betreten.

– Martin Gittmaier36 war ab 1934 illegaler Kreisleiter der NSDAP Ried i. I., ab Mai 1938 Kreisleiter von Ried, später von Gmunden und Freistadt. Wegen der dortigen „Sozialistenmorde“37 wurde er nach dem Ende des NS-Regimes landesweit per Steckbrief gesucht.

– Adolf Sinzinger,38 Innviertler mit guten Beziehungen zu Ried, wurde General der Deutschen Wehrmacht, Stadtkommandant von Linz und war beim Putsch am 20. Juli 1944 als Stadtkommandant von Wien bei der damit in Zusammenhang stehenden Verhaftung von Parteigrößen führend beteiligt. Ernst Kaltenbrunner deckte ihn und erklärte, dass er im guten Glauben an die (gefälschten) Befehle aus Berlin gehandelt habe.

Die Aufzählung der für den Nationalsozialismus tätigen Führungskräfte ließe sich fortsetzen und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die historische Aufarbeitung der großdeutsch-völkisch-nationalsozialistischen Geschichte des Innviertels erfolgte bisher nur sehr rudimentär und wäre auch den Nachfolgern jener Vereine und Organisationen zu empfehlen, die sich heute nach ihren Statuten ohne Vorbehalt zum Staat Österreich bekennen.

Der erpresste „Anschluss“

Das Ringen der austrofaschistischen Regierung unter den Bundeskanzlern Dollfuß und Schuschnigg um eine Selbstständigkeit Österreichs war vom massiven Druck zum „Anschluss“ an das Deutsche Reich bedrängt. Hitlers Deutschland unterstützte die Anhänger der NS-Ideologie in Österreich mit schier unendlichen Mitteln. Der Weg zum Ende von Österreich ist markiert von den Anschlägen ab 1933, dem Putschversuch mit der Ermordung von Bundeskanzler Dollfuß 1934, dem erpressten Vertrag, den Kanzler K. Schuschnigg am 11. Juli 1936 unterzeichnen musste. Die „Tausend-Mark-Sperre“, die eine Katastrophe für den österreichischen Fremdenverkehr war, wurde als Gegenleistung aufgehoben.39 Im Diktat am 12. Februar 1938 drohte Hitler – fast ohne diplomatische Floskeln – mit dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht: „Dann sind wir über Nacht in Wien, verhandelt wird nicht; ich ändere keinen Beistrich. Sie haben [das sogenannte Berchtesgadener Abkommen, Anm.] zu unterschreiben.“40

Schuschnigg wurde gezwungen, den österreichischen Nationalsozialisten weitreichende Entfaltungsmöglichkeiten in der Politik zu geben. Arthur Seyß-Inquart musste zum Innenminister bestellt werden und hatte damit die absolute Polizeigewalt.41 Am 1. März gab er die Erlaubnis zum Tragen des Hakenkreuzes und zur Verwendung des „Deutschen Grußes“.42

Schuschniggs gescheiterte Volksbefragung

Der Druck und die Drohungen nahmen parallel zur Hektik zu. Schuschnigg wollte die Selbständigkeit Österreichs retten und setzte am 9. März für den 13. März eine Volksbefragung an, bei der die Bevölkerung für ein „freies und unabhängiges“ Österreich stimmen sollte. Den „Anschluss“ an Hitler-Deutschland wollten auch die illegalen Sozialdemokraten und Kommunisten nicht. Den „Vaterländischen“ gelang es, die Unterstützung der Linken für die Volksbefragung zu sichern. Damit hätte es eine Chance auf eine Mehrheit gegeben, obwohl die Propaganda und der Terrorapparat der Nazis massiv wirkten.

Schon Monate zuvor hatte der christlichsoziale Politiker und Sekretär der OÖ Arbeiterkammer, Dr. Alfred Maleta (mit seinem damaligen Mitarbeiter Dr. Otto Kranzlmayr43), Kontaktgespräche mit den in der Diktatur des „Ständestaats“ verbotenen linken Parteigängern mit dem Ziel geführt, eine Front gegen Hitler herzustellen. Solche Gespräche gab es auch in Wien und in anderen Orten. In Wels sprach der „ehemalige christlichsoziale Wiener Vizebürgermeister Ernst Karl Winter44 mit dieser Gruppierung und stellte die Frage, wie viele Mitglieder des ehemaligen Schutzbundes bereit wären, mit der Waffe in der Hand Österreich zu verteidigen. Ähnliche Verhandlungen gab es auch in Goisern, in Ried und anderswo.45

Eine Widerstandsvariante war also, dass der Republikanische Schutzbund mit der Heimwehr an der Seite des österreichischen Bundesheeres bei einem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht wenigstens symbolisch Gegenwehr leisten sollte.

Der Preis dafür wäre die Aufhebung der Verbote der SDAP, KP und der Gewerkschaften gewesen. Soweit kam es jedoch nicht. In den KZs fand man dann zusammen. Der Kommunist und Historiker Peter Kammerstätter46, der ab September 1939 im KZ Buchenwald litt, berichtet von Gesprächen mit dem ehemaligen Landeshauptmann Dr. Heinrich Gleißner und dem damaligen Sekretär des Linzer Bischofs Gföllner, Dr. Franz Ohnmacht47 über Pläne und Wege zum Wiederauferstehen eines freien und unabhängigen Österreichs.

Hitler befürchtete – nicht unbegründet – eine mehrheitliche Zustimmung für ein selbständiges Österreich, befahl die Mobilmachung der Wehrmacht und stellte Österreich ein Ultimatum für die Absage bzw. Verschiebung der Volksbefragung.

Die heimischen Nazis warben bei ihren Anhängern für einen Wahlboykott und bezeichneten eine Abstimmung, bei der man nur mit „Ja“ oder „Nein“ stimmen konnte, als „irreführend und […] die freie politische Entschließung“ des Staatsbürgers in Frage stellend. „Alle Möglichkeiten für Wahlschwindel und Wahldruck sind gegeben. Eine Änderung der Parole ‚Wahlenthaltung‘ kann nur über den (deutschen) Rundfunk, nur durch den Führer der Nationalsozialisten selbst erfolgen.“ „Schärfste Disziplin“ wurde eingefordert.48

Werbung für die von BK Schuschnigg angesetzte Volksabstimmung „für ein freies Österreich“

Schuschnigg sagt Volksbefragung ab

Um den Einmarsch deutscher Truppen zu verhindern, willigte Schuschnigg am Nachmittag des 11. März ein und sagte die Volksbefragung ab. Um 18.25 Uhr gab dies Landeshauptmann Heinrich Gleißner als „Frontführer der VF“ über Radio Linz bekannt. Trotzdem erzwang Hitler noch am selben Abend den Rücktritt Schuschniggs zugunsten Arthur Seyß-Inquarts. Göring ließ daraufhin auf Befehl Hitlers ein Telegramm mit der Bitte um die Entsendung reichsdeutscher Truppen aufsetzen, das sich die Reichsregierung daraufhin im Namen des neuen Bundeskanzlers Seyß-Inquart selbst zusandte.

Eine Weisung an die Mitglieder der NSDAP in Österreich vom 10.3.1938

„Ich weiche der Gewalt – Gott schütze Österreich“

Mit diesen Worten verabschiedete sich Bundeskanzler Dr. Kurt Schuschnigg um 19.50 Uhr über den Rundfunk von der österreichischen Bevölkerung. Er wolle unter keinen Umständen „deutsches Blut“ vergießen lassen und gab keinen Befehl zum bewaffneten Widerstand. Nach 20 Uhr befahl Hitler General von Brauchitsch, dem Oberbefehlshaber des Heeres, die Vorbereitung zum Einmarsch.49

Der Staatssekretär für das Heerwesen, General Wilhelm Zehner, war immer für einen Widerstand eingetreten. Dies bestätigte auch der Zeitzeuge Dr. Otto Habsburg-Lothringen am 18. Jänner 2007 bei der Präsentation der von Daniela Angetter verfassten Zehner-Biografie in Ried. Zehner hatte sich darüber zwischen 1936 und März 1938 mehrmals mit dem Sohn des ehemaligen Kaisers in Belgien beraten.

Die Abdankung von Schuschnigg war das Signal für die Mobilisierung aller Nazis und aller, die sich eine Errettung aus den sich nur langsam bessernden wirtschaftlichen Nöten erhofften, die auch ganz wesentlich vom „Wirtschaftskrieg“ des Deutschen Reiches gegen Österreich verursacht war.

Über den deutschen Rundfunk und interne Kommunikation in den NS-Gliederungen und „völkisch-nationalen“ Vereinen lief die Vorbereitung für die „Machtübernahme“ im lokalen Bereich. Noch in der Nacht zum 12. März wurde die erste, vom Bundespräsidenten noch nicht beglaubigte, rein nationalsozialistische Regierung gebildet. Ihr gehörten auch der Mettmacher Anton Reinthaller als Minister für Land- und Forstwirtschaft und (ab 13. März) der Rieder Ernst Kaltenbrunner als Sicherheitsminister an. Drei Tage später wurde letzterer von Heinrich Himmler zum Führer des SS-Oberabschnittes Österreich und damit zum Chef der österreichischen Polizei ernannt.

„Gott haltet ein strenges Gericht“

Bei der „Deutschen Turnhalle“ in Ried war der Sammelpunkt der lokalen Nationalsozialisten. Vom Bahnhof kommend bewegte sich eine Marschkolonne mit Fackeln und lärmendem Getöse Richtung Hauptplatz. Die Teilnehmer strömten aus allen Gemeinden des Bezirkes herbei.

„Ich stand mit meinem Freund nahe dem Katholischen Vereinshaus (heute Bezirkshauptmannschaft), in dem unser Pfadfinder-Heim untergebracht war. Frenetische Heil Hitler-Rufe wurden gebrüllt. Wir beide sahen schweigend zu, doch plötzlich löste sich aus dem Zug unser Berufsschullehrer und schrie uns an: ‚Euch werde ich das Heil Hitler auch noch beibringen!‘ Einige Rieder kamen drohend auf uns zu. Aber, um den Anschluss an den Zug nicht zu verlieren, liefen sie wieder zurück.“ Diese Erinnerung hat sich bei Franz Zarda50 eingebrannt.

Der Bezirkshauptmann hatte von seinem Amtsraum im 1. Stock des heutigen Postgebäudes aus die Hakenkreuzfahne entrollt. Hans Wagner51 war als 17-jähriger Student Leiter einer Pfadfinder-Gruppe. Er wollte an diesem Abend mit seinem auffälligen Pfadfinder-Hut über den Hauptplatz in das Heim in der Bahnhofstraße marschieren. Er erinnert sich: „Am Hauptplatz waren schon die Nazis versammelt – eine unglaubliche Menge – meist Bauern aus der Umgebung. Aber natürlich auch viele Rieder Bürger. Mit Fahnen, Armbinden, SA- und HJ-Uniformen, Hakenkreuzen wohin man schaute. Es war wie ein Sturm und hat Angst gemacht. Nicht mehr aufzuhalten. Von der Rathaus-Kanzel hat einer gebrüllt. Ich war zutiefst erschrocken und habe zugehört. Kein Pfadfinder-Abend mehr. Es war vorbei, das habe ich gespürt.“

Der spätere Gaukulturhauptstellenleiter Dr. Max Dachauer „predigte“ lautstark vom Rathausbalkon: „Ihr werdet verstehen, dass es ergreift und erschüttert, nach dieser langen Kampfzeit nun am Ziel zu stehen, von dem wir geträumt haben. Nicht mehr Kampf und Rache wollen wir aussprechen, sondern Aufbau und Friede. Wir bedürfen keiner kleinlichen Rachezüge. […] Wir sind entschlossen, jedem Wunsch unseres Führers blindlings zu gehorchen!“52

„Am Hauptplatz wurde gemeinsam gesungen – es hat geklungen wie bei einer religiösen Feier. Es schaudert mich heute noch – den Text der ersten Strophe habe ich mir gemerkt“, berichtet die Zeitzeugin Maria Mayer.

„Wir treten zum Beten vor Gott, den Gerechten / er waltet und haltet ein strenges Gericht / er lässt von den Schlechten nicht die Guten knechten / Sein Name sei gelobt! Er vergisst unser nicht.“

Dieses „Niederländische Dankgebet“ bzw. Kampflied aus dem Dreißigjährigen Krieg wurde auch im Rundfunk gespielt, als die Meldung über den Einmarsch erfolgte. Sogar in der Nachkriegszeit wurde es noch zelebriert.53

In der zweiten Strophe dieses Liedes heißt es: „Im Streite zur Seite ist Gott uns gestanden, es sollte das Recht siegreich sein / da ward, kaum begonnen, die Schlacht schon gewonnen. Du, Gott, warst ja mit uns! Der Sieg, er war dein!“

Das Recht, wie es die Nazis verstanden, war siegreich. Die mörderische Realität war ein Hohn auf die hochstilisierten Begriffe „deutsche Ehre“ und „Volkes Recht“.

Viele jubelten, die Straßen gehörten ihnen; andere trauerten, fürchteten sich, weinten und sahen das „Un-Heil Hitler“ kommen.

Die politischen Bruchlinien gab es sogar bei Ehepaaren. Der damalige Direktor der Volksbank Ried sagte an diesem Abend zu seiner Frau: „Jetzt ist alles vorbei, es wird furchtbar.“ Seine Gattin tröstete ihn in strammer Überzeugung: „Jetzt wird alles gut!“

Brutal die Macht „genommen“

In der gleichen Nacht wurde mit der Verhaftungswelle begonnen. Die Führungskräfte der in Ried verlegten Zeitungen wurden außer Dienst gestellt, Max Dachauer zum Chefredakteur ernannt. Die erfolgreiche „schwarze“ Rieder Volkszeitung war schon mit der nächsten Nummer Sprachrohr der NSDAP.54

Emil Böhm, Druckereileiter und Redakteur, wurde nach dem „Anschluss“ sofort verhaftet. Nach drei Tagen wurde er wieder entlassen, weil man die Fortführung der Zeitung gefährdet sah. Er wurde später denunziert und wieder verhaftet und wegen „Hochverrat“ angezeigt. Er musste sich einen neuen Arbeitsplatz suchen und fand diesen in Graz.

Alois Pointner55, Priester, Generaldirektor des Kath. Preßvereins OÖ, Schriftleiter der „Innviertler Volkszeitung“ und der „Rieder Rundschau“, sollte zeitgleich mit Böhm verhaftet werden. Er war aber schwer krank und bettlägerig. Tag und Nacht wachten vor seinem privaten Krankenzimmer SA-Männer.56

Alle öffentlichen Gebäude, der Katholische Pressverein mit der Rieder Volkszeitung und das Vereinshaus der Pfarre wurden besetzt und bewacht.

Auch den Präsidenten des Kreisgerichtes Ried, Dr. Anton Hager57, verhaftete man sofort und sperrte ihn in die Zelle 56 „seines Gefangenenhauses“. Als Grundlage diente ein Haftbefehl, der vom „übergelaufenen“ Bezirkshauptmann ausgefertigt worden war. Das Kommando übernahm der damalige Schriftführer bei Gericht, der zuvor noch „illegale“ SA-Sturmführer Dr. Ernst Standhartinger. Präsident Hager wurde gegen sein Ehrenwort ab Dienstag, 15. März, in seiner Wohnung in Schutzhaft genommen.

Der Weltpriester Hermann Kagerer, Bezirksführer der VF Ried, wurde um ½ 2 Uhr nachts brutal aus dem Bett geholt (siehe auch: „Kirche und NS“, S. 69f.).

Die große Verhaftungs- und Beschlagnahmungswelle begann am nächsten Tag, am 12. März. Es gab einige Zeit lang tägliche Verhöre durch die SS, SA, Gendarmerie, das Gericht und durch die NSDAP-Kreisleitung. Partei und Staat inklusive Justiz so wie auch die Presse waren gleichgeschaltet.

Noch am Abend des 11. März hatte der Kürschnermeister Rudolf Pospischek vom Balkon des Rathauses aus erklärt: „In dieser geschichtlichen Stunde bestimme ich als Bürgermeister der Stadt Ried, dass dieser historische Platz von nun an ‚Adolf Hitler-Platz‘ heißen wird.“

In Kenntnis der teils vollzogenen und teils noch geplanten Verhaftungen, Beschlagnahmungen, Besetzungen und zwei, drei Tage bevor die ersten zwei Rieder (Schmirl, Bernegger und insgesamt fünf Oberösterreicher) ermordet wurden, sagte er: „Die Ritterlichkeit der Sieger wird ihre Erfolge in der ehrlichen Mitarbeit jener finden, die über den Weg zum Ziel vorher anderer Meinung waren.“58

In den folgenden Tagen überschlugen sich die Ereignisse.

Martin Gittmair, der langjährige illegale „Führer“ der NSDAP im Bezirk Ried, wurde zum Kreisleiter der Partei und somit zum höchsten NS-Funktionär des Bezirks ernannt.

Die Kreisleitung enthob den bisherigen Bürgermeister Rudolf Wilflingseder und den Vizebürgermeister ihrer Ämter und ernannte Rudolf Pospischek zum Bürgermeister sowie Dr. Carl Maier, Rechtsanwalt, zu dessen Stellvertreter. Der neue NS-Bürgermeister hatte am ersten Abend schon Entscheidungen getroffen. Die gleiche Vorgangsweise galt für alle Gemeinden des Bezirkes. Bezirkshauptmann Dr. Kolbe blieb als „geheimer“ Nationalsozialist im Amt und wurde nun als „Landrat“ bezeichnet.

Mit etwas Verspätung gab man diesen Handlungen den Schein der rechtmäßigen Vorgehensweise: Mit Erlass der OÖ Landeshauptmannschaft vom 21. März 1938 wurden (rückwirkend mit 13. März) alle Gemeindetage in OÖ aufgelöst und kommissarische Bürgermeister mit der Führung der Gemeindegeschäfte nach § 100 der OÖ Gemeindeordnung beauftragt.59

Die „Machtübernahme“ war im Detail geplant und lief überall ähnlich ab. Der Salzburger HJ-Führer Helmut Amanshauser, der später eine Riederin heiratete, die er im Entnazifizierungslager Glasenbach kennengelernt hatte, schrieb damals: „11. März 1938 in Salzburg: […] man schrie es durch die Reihen: ‚Schuschnigg hat abgedankt!‘. Neues Aufbrausen der Begeisterung. […] Der Jubel wollte nicht enden. Nach der Kundgebung besetzten alle Parteistellen die ihnen zukommenden Ämter. Die Jugend zog in die Landesjugendführung der Staatsjugend und nahm Besitz von den Räumen.“60

Schwerbewaffnete „Heimholung ins Reich“

„Ich habe mich […] entschlossen, den Millionen Deutschen in Österreich nunmehr die Hilfe des Reiches zur Verfügung zu stellen. Seit heute Morgen marschieren über alle Grenzen Deutsch-Österreichs die Soldaten der deutschen Wehrmacht!“ So Adolf Hitler in der Proklamation an das deutsche Volk vom 13. März 1938.61

Ab Samstag, 12. März, überschritten rund 65.000 Mann der Deutschen Wehrmacht62 mit teils schwerer Bewaffnung die Grenze Österreichs. In der Order des „Obersten Befehlshabers der Deutschen Wehrmacht“, Adolf Hitler, stand u.a.: „Sollte es zu Widerstand kommen, so ist er mit größter Rücksichtslosigkeit durch Waffengewalt zu brechen.“63

Deutsche Panzer rollten am 12. März 1938 durch Ried.

Auf Motorrädern mit Beiwagen, mit Pferden und zu Fuß kamen die Massen der Bewaffneten – und „der Himmel war schwarz vor Flugzeugen“.

In Ried schlug das VII. Armeekorps sein Hauptquartier auf,64 die Stadt war Nächtigungs- und Durchzugsort für Truppen, die zu Fuß, zu Pferd und vor allem motorisiert einmarschierten. In der „Chronik der Schulschwestern“ Ried ist zu lesen: „Selbstverständlich war an diesem Tag schulfrei.“

Schon ab den Morgenstunden flogen dreitausend Flugzeuge65 der deutschen Luftwaffe über das Innviertel nach Wien. „Schön sind’s schon, die Vögel“, sagte der Rieder Josef Schmirl in Linz zu Frau und Tochter. „Aber die bedeuten nichts Gutes. Die bedeuten Krieg!“ Zwei Tage später war er tot.

Nicht nur Soldaten, sondern auch Polizisten wurden als Bedrohungs- und Unterdrückungsinstrument des „Reiches“ nach Österreich in Marsch gesetzt. Stolz meldete die Rieder Volkszeitung: „100 Mann (deutsche) Polizei unter Hauptmann H. Kreuzhofer am 15. März in Ried eingetroffen. Sie übernehmen […] die Polizeigewalt im Bezirk. Freudig begrüßt wurden sie von Rieder NSGranden.“66 Das Rieder Infanterie-Regiment 17 (IR 17) wurde vom Kommandanten der Garnison, Oberstleutnant Franz Wolfberger, „mit tränenerstickter Stimme“ an den deutschen Kommandanten Oberst Joachim Mittermaier übergeben. Widerstand war ja untersagt.67 Alle 50.000 Angehörigen des bisherigen österreichischen Bundesheeres wurden unverzüglich auf Adolf Hitler persönlich vereidigt. Offiziere, die den Eid nicht leisteten, wurden entlassen.

Hitler auf der Triumphfahrt nach Wien

Am 12. März 1938 fuhr Adolf Hitler über Braunau, Ried nach Linz. „Sieg Heil“ und „Wir danken dem Führer“ wurde allerorts skandiert.

Etwa um 17.30 Uhr fuhr der Führer und Reichskanzler in einem offenen Mercedes sitzend in Ried ein. „Umbrandet vom Jubel der Menge. Als es [das Auto, Anm.] den Stadtkern durchfuhr, erhob sich der Führer und grüßte stehend das deutsche Ried.“68

Maria Doblmayr69 erzählte in ihrer temperamentvollen Art: „Mir wårn a nationale Familie, Nazi. Vor 1938 war ich fest dabei. Da war ich schon eine Woche in der Reichsnährstands-Ausstellung in München. Mit der Rieder ‚Liedertafel‘ war ich bei einem Sängerfest in Breslau.

Wia da Hitla in Ried im März 38 einigfahrn is, då wår ma so narrisch; mia håm uns ans Auto ånghengt und san vom Braunauertor bis zum Hauptplatz hint nåchigrennt.“

Die Begeisterung erlosch bald. Die Bäuerin wurde wegen „Schwarzhörens“ verfolgt und im Jänner 1945 wegen einer Schwarzschlachtung im Gefangenhaus Ried eingesperrt.

Maria „Miaz“ Doblmayr, die junge Bauerstochter aus Neuhofen, war damals außer sich vor Begeisterung.

Der angebetete Reichskanzler stieg in Ried zur Enttäuschung der vielen Parteigenossen nicht einmal aus. Die Fahrt nach Linz musste ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.

Am Montag, 14. März, war wieder schulfrei – Sieges- und Dankesfeiern waren angeordnet. Die Reden von NS-Funktionären im Rundfunk wurden im Zuge von Gemeinschaftsveranstaltungen gehört.

„Der Eindruck dieser Tage war überwältigend. Uns kam auch klar zum Bewusstsein, welche Macht das Radio für die Gegenwartsgeschichte hat. Hakenkreuzfahnen und Führerbilder mussten beschafft werden: Alles ausverkauft! Immer wieder wurde kontrolliert, ob in jedem Klassenzimmer ein Bild vom Führer sei“, schrieb die Chronistin der Klosterschule Ried.

Gegen 17.30 Uhr fuhr Adolf Hitler – von Braunau kommend – durch das Braunauertor in Ried ein.

Hitlers Fahrt führte auch am Rieder Rathaus vorbei.

Der große Tag für führende Parteigenossen – links Anton Reinthaller, Minister im Übergangskabinett Seyß-Inquart, rechts Martin Gittmair, Kreisleiter Ried bis zu seiner Absetzung im Dezember 1941

„… beugt Euch ruhig und willig“

Die gleichgeschaltete Rieder Lokalzeitung trommelte nach Kräften für den „Anschluss“. Man fand auch Priester und Bischöfe, die zwischen Autoritätsgläubigkeit, Anti-Kommunismus und Drohungen gute Argumente für den politischen Umschwung fanden. Beherzigenswerte Worte fand auch Dechant und Stadtpfarrer Franz Riepl in seiner Predigt am Sonntag: „Meine liebe Pfarrgemeinde! Neue politische Verhältnisse sind für unser Vaterland in Geltung getreten. Ich bitte Euch alle herzlich, beugt Euch ruhig und willig, auch wenn es manchem noch so schwer fallen mag, unter den gegebenen Tatsachen! Begeht keine Unüberlegtheiten! Ferner bitte ich jene, die die Zeit mit Freude begrüßen, christliches Zartgefühl jenen gegenüber zu gewähren, die sich innerlich noch gedrückt fühlen. Ich bitte auch diese Ringenden, niemanden zu verurteilen, der rasch ins Neue den Weg gefunden. Wir müssen zueinander finden! Bitten wir Gott, dass er jene tröste, die nun schwere Prüfungen tragen, bitten wir Gott um eine glückliche Zukunft für Volk und Heimat. Beten wir um die Bewahrung des Friedens!“

Einen Tag vor der Aufforderung zum „willig Beugen“ müsste der Dechant und Stadtpfarrer schon gewusst haben, dass das Katholische Vereinshaus und der Kindergarten bereits beschlagnahmt und die Schwestern aus dem Kolpinghaus verjagt worden waren.

Zwei Priester aus seinem Dekanat und viele politisch tätige Katholiken saßen schon im Gefängnis, und es gab weitere Drohungen: „Wenn nicht, dann …“ – Auch kluge Köpfe konnten völlig in die Irre gehen!

Erste Verhaftungen – das Morden beginnt

Blitzartig – beginnend mit dem Griff nach der Macht – inhaftierten die Nazis in Österreich höchstwahrscheinlich mehr als 70.000 Menschen, darunter Männer der Kirche und Ständestaatler, Kommunisten und Sozialdemokraten, Gewerkschafter und Juden.70 Das waren etwa ein Prozent der Einwohner und ein wesentlich höherer Prozentsatz von den Wahlberechtigten.

„Geschützt vor der Wut der Volksgenossen“?

„Schutzhaft“ war die offizielle Bezeichnung dafür. Die Motive waren Unterdrückung von Widerstandshandlungen, Einschüchterung, Gefügigmachung durch Angst und Rachegelüste.

Schon in der Nacht des 11. März begannen Männer der SS und SA auch im Bezirk Ried i. I. mit den Arretierungen. Der Großteil erfolgte am Samstag, 12. März. „Eine zweite, kleinere Verhaftungswelle gab es am Montag, 14. März. Dabei wurde die SS/SA-Mannschaft von etwas ‚konzilianteren‘ bayrischen Wachtmeistern mit geschultertem Gewehr und Stahlhelm begleitet. Meist gemeinsam mit den zwei Juristen Dr. Reinhold Graf und Dr. Arthur Trombik.71Letzterer war ein fanatischer Parteigenosse“, erzählte der Betroffene Ludwig Pasch.72

Zur Bloßstellung wurden die Opfer über den Rieder Hauptplatz und Stelzhamerplatz zum Gefangenenhaus getrieben. Nicht wenige wurden verhöhnt, angespuckt, manche sogar verprügelt. Die dabei angefertigten Fotos wurden im Schaukasten einer Rieder Buchhandlung unter dem Titel „Systemschweine“ ausgestellt.

Manche waren nur wenige Tage im Gefangenenhaus, manche wochenlang. Viele verloren ihren Arbeitsplatz, wurden in einer degradierten Position in ein von der Heimat weit entferntes Gebiet versetzt oder mit halben Bezügen in Pension geschickt. Manche belegte man mit Berufsverbot.

Dr. Brandstätter und Hermann Kagerer mussten jahrelang im KZ darben. Für Pfarrer Matthias Spanlang gab es keine Heimkehr. Er wurde im KZ Buchenwald umgebracht.

Viele dieser „Schwarzen“ waren unter den ersten, die zur Wehrmacht einberufen wurden. Das war für nicht wenige eine Rettung aus der finanziellen Notlage.

Die BH hat die Haftbefehle ausgestellt, das Kreisgericht – der Präsident war ebenfalls verhaftet – hat das zur Kenntnis genommen: „Auf Grund eines begründeten schriftlichen Haftbefehles der Bezirkshauptmannschaft Ried i. I. vom 12. März 1938 und ergänzt mit der Auflistung vom 14. März und über ausdrückliche Anordnung der Bezirkshauptmannschaft sind nachstehende Personen zwecks Vollzuges der über diese Personen verhängten Schutzhaft im hiergerichtlichen Gefangenenhaus übernommen worden: […]“

Der Leiter des Bauamtes Dipl. Ing. Otto Paul wird in das Gefangenenhaus Ried gebracht.

Josef Ransmayr, Dr. Rudolf König und Johann Voglmayr werden gemeinsam durch die Stadt getrieben.

Spaziergang im Gefängnishof – der Gauführer der VF Dr. R. König, dahinter vermutlich Hermann Kagerer, Weltpriester, und Rudolf Freyer, Schuhmachermeister

50 Verhaftete im Bezirk

Die bisher namentlich bekannten Persönlichkeiten mit ihrem Wohnort:

– Emil Böhm, Redaktionsleiter Rieder Volkszeitung, Gemeinderat, Ried

– Johann Brandstätter, Dr., BH., Regierungskommissär in Ried, KZ Dachau

– Alois Braumann, Brunnenmeister, Aurolzmünster

– Walter Czulik, Lehrer, VF, Pfadfinderleiter, Ried

– Herbert Dachauer, Sekretär des Gewerbebundes und Gauführerstellv. der VF, Ried

– Johann Dallinger, Buchhalter der Stadtgemeinde Ried, Christl.-Dt. Turnverein

– Johann Diermayr, Baupolier bei Fellner, Ried

– Max Dörringer (Pörringer?, schlecht lesbar), Aurolzmünster

– Robert Egelkraut, Fachlehrer, Bezirksschulinspektor, Ried

– H. Feichtlbauer, Funktionär der Bauernkammer, Eberschwang

– Franz Fellner, Baumeister, Ried

– Josef Freudenthaler, Dr., Gemeindearzt Aurolzmünster, Ortsführer der VF

– Rudolf Freyer Senior, Schuhmachermeister, Landesvizepräsident, Obmann des Österr. Gewerbebundes, Bezirksstelle Ried

– Rudolf Freyer Junior, Schuhmacher, VF und Heimwehr, Ried

– Walter Geppert73, Dentist, Heimwehr, Ried

– Josef Großbötzl, Tischlermeister, Produktenhändler, Forchtenau, Aurolzmünster, Gemeinderat

– Hans Gruber, Versicherungsangestellter, Ried

– G. Gschwendtner, Eberschwang

– Anton Hager, Dr., Kreisgerichtspräsident, Ried

– Johann Hochhold, Schuhmachergehilfe, Aurolzmünster

– Karl Hofmüller, Postadjunkt i.P., Ried

– Bruno Huber, Maturant, Aurolzmünster

– Hermann Kagerer, Religionslehrer in Ried, VF, KZ Dachau – Mauthausen

– Rudolf König, Dr., Gauobmann der VF, mit Dezember 1937 Milizführer der Führerreserve der Jägermiliz Ried

– Franz Kupetzius, Arbeiterkammer, Eberschwang

– Rupert Lenzenweger, Volkskreditbank, Kassier beim Christ.-Dt. Turnverein, Ried

– Johann Maly, Amtsrat, Ried

– Georg Mayerhofer, Postbeamter, Neuhofen i. I.

– Walter Ortner, Dr., BH, Regierungskommissär, Ried

– Otto Paul, Dipl.-Ing., Leiter des Bezirksbauamtes, Bezirksleiter der VF, Heimwehrführer u. Regierungskommissär des dt.-völkischen Turnvereines Ried 1848

– Ludwig Pasch, Kanzleikraft im Österr. Gewerbebund und Führer bei Jung-Vaterland der VF, Ried

– Josef Ransmayr, Sonderschuldirektor, Lehrer-Gewerkschaftsfunktionär, Kirchenchor-Leiter

– Laurenz Reinthaler, Altheim, Ortsführer der VF

– Franz Reisegger, Gastwirt und Pferdehändler in Neuratting, Wippenham

– Ludwig Reiter, Gemeindesekretär, Neuhofen

– Franz Schamberger, Bauer, Weierfing, Aurolzmünster

– Ludwig Schneebauer, Hilfsarbeiter, Aurolzmünster

– Franz Schrefl, Stadt-Polizist in Ried

– Wilhelm Soukup, Direktor der VKB, Ried

– Matthias Spanlang, Pfarrer in St. Martin i. I.

– Johann Stepanek, Dentist, Eberschwang

– Engelbert Sternbauer, Bauer, Aurolzmünster/Eitzing, Vizebürgermeister

– Hermann Streicher, Chauffeur, Aurolzmünster

– Rudolf Treiblmayer, Lehrer, Aurolzmünster, Jungvolkführer der VF

– Wenzel Treiblmayer, Lehrer, Mettmach, Jungvolkführer

– Johann Voglmayr, Sparkassen-Angestellter, Mitarbeiter beim Roten Kreuz, Ried

– Karl Wild, Kooperator, Altheim (später Rektor im Bildungshaus Puchberg)

– Josef Zach, Aurolzmünster

Verhaftet und unter Hausarrest wurden gestellt:

– Alois Pointner, Generaldirektor des Kath. Preßvereins

– Georg Bachinger, Pfarrer in Utzenaich

Zum Großteil waren es führende Mitglieder der VF und leitende Beamte.

Von den 50 verhafteten Männern im Bezirk Ried i. I. stammten 26 aus der Stadt Ried, 22 aus anderen Orten des Bezirks und zwei aus Altheim. Besonders aggressiv zeigten sich die Parteigranden von Aurolzmünster, die beinahe die Hälfte der Männer, die nicht aus der Stadt Ried stammten, verhafteten. Die in Eberschwang Verhafteten wurden vermutlich „nur“ im Gemeindekotter (Gefängnis) eingesperrt.74 Im Gefangenenhaus Ried gab es aufgrund der zahlreichen Verhaftungen akuten Platzmangel.

Den Angehörigen der politischen Häftlinge wurde (nur) „am Samstag von 10 bis 12 Uhr bei Dr. Reinhold Graf die Möglichkeit zu einer Sprechstunde angeboten“.

Der Großteil wurde nach wenigen Tagen wieder entlassen, einige für Wochen in Haft gehalten, fast alle Beamten verloren ihren Arbeitsplatz oder wurden strafversetzt. Dr. Brandstätter, Kooperator Kagerer und Pfarrer Spanlang kamen in das KZ Dachau. Der Priester Spanlang wurde im KZ Buchenwald umgebracht.

Die Gefangenenhausverwaltung Ried teilte 1949 mit: „Über politische Häftlinge wurde in der NS-Zeit keine Kartei geführt.“

Haftentschädigung und Opferanerkennung für diese Verhafteten lehnte die Zweite Republik auf Grund der Gesetze fast immer ab, weil eine Mindestdauer der Haft von 3 Monaten nicht erreicht wurde oder eine daraus resultierende gesundheitliche Dauerschädigung nicht nachweisbar war.75

Die Namen einiger Verhafteter werden in der Rieder Volkszeitung vom 16. April 1938 mitgeteilt. Einschüchterung ist der Zweck.