Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein deutschfranzösisches Ermittlerduo auf Mörderjagd. Kommissarin Mara Winters Welt wird erschüttert, als sie den Mord an einem Polizisten aufklären muss – denn bei dem Toten, der kurz hinter der Grenze zum Elsass gefunden wurde, handelt es sich um ihre Jugendliebe Philipp. Wurde er von Wilderern erschossen? Oder war es eine Tat aus Eifersucht? Zusammen mit Kommissar Briand von der französischen Polizei sucht Mara unter Hochdruck nach Antworten. Denn das nächste Todesopfer lässt nicht lange auf sich warten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 398

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Astrid Ylva Dornbrach wurde in Pirmasens im Pfälzerwald geboren und ist dort auch aufgewachsen. Nach einer Schauspiel- und Sprecherinnenausbildung bei Ruth von Zerboni in München kehrte sie in die Pfalz zurück und arbeitete jahrzehntelang als freie Journalistin für die »Rheinpfalz«, für die sie immer noch tätig ist. Später verschlug es sie nach München und Berlin, wo sie für den »Münchner Merkur« und für »Zitty«/»Tip« schrieb. Heute lebt sie als freie Autorin mit ihrer Tochter in Berlin. »Nebel über dem Pfälzerwald« ist ihr Krimi-Debüt, nachdem sie bereits einen Lyrik- und einen Kurzgeschichten-Band veröffentlicht hat.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2024 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

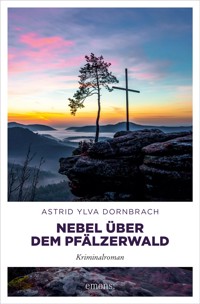

Umschlagmotiv: mauritius images/Deutschland/

Alamy/Alamy Stock Photos

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Julia Lorenzer

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-98707-202-4

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

In der lebendigen Natur geschieht nichts, was nicht in der Verbindung mit dem Ganzen steht.

Blut und Wasser

Langsam lichtet sich der Nebel. Es ist der Moment, in dem die Sonne sich den Weg bahnt durch das milchige Grau, durch den Wald, die Bäume und das Tal. Und in dem sie schließlich den Blick freigibt und wie der gelbe Schein einer übergroßen Taschenlampe zuerst die Wipfel der Bäume, dann die Zweige, dann das Gras anstrahlt.

Auf einer kleinen Lichtung neben der Straße steht eine Gruppe Rehe, die Köpfe auf das Gras gesenkt. Hundertmal ist Mara die Strecke schon gefahren. Bei Regen, bei Sonne, bei Wind, im Schnee und einmal auch im Sturm. Und viele Male hat er neben ihr gesessen. Die Hände locker am Lenkrad, sie sieht ihn noch im Profil: die gerade Nase, das angedeutete Lächeln in den Mundwinkeln, die buschigen blonden Augenbrauen und den plötzlichen, direkten Blick aus den graublauen Augen.

Jetzt ist sie unterwegs zu ihm, auch das ist eine ewige Wiederholung. Wie oft der Satz »Kommst du zu mir – oder soll ich zu dir kommen?« gefallen ist. Das ist jetzt das letzte Mal. Diesen Satz wird es niemals mehr geben. Denn Philipp ist tot. Seine Leiche wurde vor einer halben Stunde an einem Waldweg neben der Landstraße zwischen Roppeviller und Bitsch gefunden, kaum zehn Meter von seinem Wagen entfernt.

»Kanntest du ihn?«, hat ihr Chef aus dem Kaiserslauterer Präsidium am Telefon gefragt, als sie, gerade erwacht, glaubte, noch zu schlafen und einen gruseligen Albtraum zu durchleben. Aber es war kein Traum. Der Kollege klärte sie über die Details auf: Eine Gruppe Frauen war beim Wildkräutersammeln gewesen und hatte die Leiche auf einem Wanderweg entdeckt.

Eine männliche Leiche, etwa einen Meter achtzig groß, blond, leicht ergraut, ein Polizist in Zivilkleidung, der unweit seines Privatwagens lag. Hauptkommissar Philipp Meinhard.

Philipp, ihr Klassenkamerad, ihre Jugendliebe, ihre Amour fou und ihr bester Freund.

Die Sonne hat den Nebel weggewischt. Mara hat das Tal durchquert, und sie kann schon die Kurve sehen, hinter der es rechts in den Wald geht. Die Straßen sind hier schmaler als auf der kaum zehn Kilometer entfernten deutschen Seite, die Kurven schärfer. Beim Einbiegen in den Weg fragt sie sich, was Philipp mitten in der Nacht hier wollte.

Keine zweihundert Meter hinter der Straße erkennt sie Philipps Audi, dahinter haben ein Krankenwagen und drei weitere Fahrzeuge geparkt.

Neben den Sanitätern, deren Anwesenheit im Grunde nutzlos ist, sind Armin Weber, Philipps Kollege von der Dienststelle in Weidenbrünn, und der Lokalreporter Franz Tischler am Tatort.

Mara steigt aus ihrem Volvo. Später wird sie nicht mehr wissen, wie sie es geschafft hat, die paar Schritte zu gehen, dorthin, wo Philipps Körper ist, in einer kleinen Böschung am Weg. Ihr ist nicht übel und auch nicht kalt, sie fühlt nichts, gar nichts. Nur ihre Hände werden taub.

Sie bewegt sich auf die Stelle zu, wo ein Mann auf dem Bauch am Boden liegt, mit dem Gesicht im Gras. Um ihn herum ist Blut, sehr viel Blut. Es hat seinen blauen Pullover und seine Jeans durchtränkt. Seine blonden Haare, die jetzt von mehr Grau durchzogen sind, als sie es in Erinnerung hat, bilden am Hinterkopf einen Wirbel.

Er ist von hinten erschossen worden. Aus nächster Nähe. Zwei Schüsse, von denen einer tödlich war. Philipps rechte Hand ist nach oben ausgestreckt, so als hätte er sie im Tod noch heben wollen, der linke Arm ist reglos an den Körper gedrückt.

Jetzt wird ihr doch kalt, und sie fängt an zu zittern.

Der Kollege aus Weidenbrünn geht auf sie zu. »Mara! Frau Winter, Sie kannten ihn doch gut? Ihr wart doch Freunde?«

Die Knie knicken ihr weg, der Kollege stützt sie und bringt sie zu einer Bank. Dort sitzt eine Frau, die ihr Gesicht in den Händen vergraben hat. Es ist Silvie Thomé, auch sie ist keine Unbekannte für Mara.

Sie ist die Nachbarstochter aus der Kindheit. Silvie Brunner, das rothaarige Mädchen, das den Weidenbrünner Förster Peter Thomé geheiratet hat. Heute engagiert sie sich beim Bund für Umwelt und Naturschutz. Sie beschäftigt sich schon seit der Schulzeit mit Heilkräutern, und sie war an diesem Morgen nicht weit von hier mit einer Gruppe Frauen im Wald unterwegs.

»Sie hat ihn gefunden«, sagt Armin Weber. Der kleine Polizist sieht blass und mitgenommen aus. Fast zehn Jahre hat er mit Hauptkommissar Meinhard zusammengearbeitet.

Ein Stück entfernt steht der Reporter vom »Pfälzer Boten«. In der Region ist er als Unikum bekannt, trägt sommers wie winters einen dunkelgrünen Parka, hat eine Prinz-Eisenherz-Frisur und einen rötlichen Schnurrbart. Er weiß alles und kennt jeden.

»Was will der bloß hier?«, murmelt Armin Weber. »Hat ihm das einer von den Sanitätern zugespielt?«

Mara antwortet nicht, sondern schaut auf den reglosen Körper am Boden. Sie kann einen Teil seines Gesichts sehen. Er ist es, wirklich – so absurd ihr das auch erscheinen mag.

Sie hat ihn noch anrufen wollen am vergangenen Wochenende, ihm sagen wollen, dass sie da ist, dass sie zum Geburtstag ihrer Mutter in ihren Heimatort gekommen ist. Aber am Samstag hat sie gezögert, und am Sonntag ist es dann zu spät gewesen. In Wahrheit hat sie sich gescheut, Unruhe in Philipps Leben zu bringen. Er war inzwischen verheiratet, fast sieben Jahre schon, mit einer Juristin. Sie haben zwei Kinder, einen sechsjährigen Jungen und ein vierjähriges Mädchen. Philipp hat den Bauernhof seiner Eltern renoviert, er war in der Pfalz fest verwurzelt. Seine Tage verliefen in einem gleichmäßigen Rhythmus und immer innerhalb desselben kleinen Radius. Schwer, das zu begreifen. In der Schule war er ein wacher, rebellischer Geist, sie haben vom Auswandern nach Neuseeland geträumt, sind zusammen nach Paris und an den Atlantik gefahren. Aber als sie sich mit Mitte zwanzig zum ersten Mal getrennt haben, verschoben sich auch ihre Prioritäten.

Vor drei Jahren haben sie sich zum letzten Mal geküsst. Das war nach dem Erntedankfest, das hier Kerwe genannt wird. Sie wollte ihn nach Hause fahren, weil er zu viel getrunken hatte. Auf dem dunklen Parkplatz hielten sie sich plötzlich in den Armen, und später, beim Fahren, sagte er: »Bitte nicht gleich nach Hause! Ich will mit dir allein sein.«

Und sie wusste, wo. Dort waren sie schon als Jugendliche das eine oder andere Mal gewesen. Ein Hochsitz im Nadelwald, dort, wo die Bäume am dichtesten standen. Lachend, unter dem Knacken der Holzstufen der Leiter, kletterten sie nach oben. Sein Kinn war fest wie immer, glatt, die Lippen weich, und er roch so gut. Wie als Teenager knutschten sie fast eine Stunde lang, und plötzlich fiel ihm auf, dass sie keine Jacke trug.

»Ist dir nicht kalt?«

»Nein, gar nicht. Jetzt überhaupt nicht mehr«, flüsterte sie und wühlte ihre Finger in sein dichtes Haar.

»Wenn wir jetzt nicht gehen, geh ich nicht mehr heim«, sagte er. »Gar nicht mehr.«

»Gut. Dann gehen wir jetzt«, sagte Mara und kletterte vom Hochsitz hinunter.

Danach haben sie sich nur noch in Gegenwart anderer gesehen und ab und zu Mails geschrieben. Die letzte an ihrem Geburtstag Anfang Juni. »Alles Liebe zum Geburtstag. Denke an dich heute. Und auch sonst oft«, hat er geschrieben.

Der Mann sei seit etwa drei Stunden tot, haben die Forensiker gesagt. Eine Waffe habe er nicht bei sich gehabt, sie stecke im Handschuhfach des Wagens. Auch sein Handy sei nicht auffindbar. Mehrere Wagenspuren seien auf dem Waldweg nachweisbar.

Blöd nur, dass dieser Weg sowohl vom deutschen als auch vom französischen Forstamt genutzt wird, außerdem von Privatleuten, die den Waldweg als Abkürzung nehmen, obwohl das eigentlich verboten ist.

Jemand gibt Mara eine Flasche Wasser, sie trinkt sie fast aus, greift in ihre Jackentasche und zieht ihren Notizblock heraus. Sie notiert sich die Position des Toten, den Abstand zum Auto, die Lage der Schusswunden am Rücken und zwischen den Schulterblättern. Sie fragt Silvie Thomé nach den genauen Umständen des Auffindens, und sie sieht nicht weg, als die Männer in den weißen Schutzanzügen den toten Polizisten auf eine Bahre heben und zum Fahrzeug tragen.

»Du musst das nicht machen«, sagt Armin Weber. »Wir können doch auch einen Kollegen für die Ermittlungen einsetzen.«

Mara sieht ihn an. »Auf keinen Fall«, sagt sie bestimmt. »Ich habe doch schon angefangen.«

Sie will gerade in ihr Auto steigen, als ein blauer Renault mit französischem Kennzeichen angefahren kommt. Darin sitzt ein Typ Ende fünfzig, mit mürrischem Gesichtsausdruck. Er hebt zum Gruß die Hand und parkt seinen Wagen hinter Maras Volvo. Mara schließt ihre Autotür wieder und geht auf ihn zu. Er ist mittelgroß, hat gewellte graue Haare und einen leichten Bart mit rötlichen Spuren. Es ist der französische Kollege aus Weißenburg.

Offenbar hat er nicht gut geschlafen. Er wirkt zerknautscht und blinzelt sie mit müden Augen an. »Yannick Briand«, stellt er sich vor. »Ich hoffe, Sie haben noch einen Moment Zeit.«

Er spricht ein fast akzentfreies Deutsch und beharrt offenbar nicht darauf, sich nur auf Französisch mit ihr zu unterhalten. Maras Französisch ist recht passabel, aber sie ist dem Kollegen aus Weißenburg dankbar, dass sie jetzt, in dieser Situation, nicht nach den passenden Wörtern suchen muss.

»Sicher. Ich stehe zu Ihrer Verfügung«, sagt sie, nachdem sie sich ihrerseits vorgestellt hat. Sie übermittelt ihm die bisher bekannten Fakten und erzählt, dass es sich bei dem getöteten Polizisten um einen Freund, ihren ehemaligen Partner, handelt.

Yannick Briand nickt und sieht sie traurig an. »Wir werden hier gemeinsam ermitteln«, sagt er. Ein deutsches Opfer und ein Tatort, der in Frankreich liegt. »Meine Leute kommen gleich«, teilt der Kommissar ihr mit.

Mara gibt ihm ihre Karte. »Je mehr Kollegen wir zur Verfügung haben, desto besser.«

»Das sehe ich genauso. Und wir bleiben in ständigem Austausch. Ich schlage vor, dass sich der Kern der Teams einmal in der Woche zum Abgleich der Informationen trifft.«

»Oui, d’accord«, antwortet Mara.

Er verabschiedet sich mit einem festen Händedruck.

Krabbenbutter

Fabienne Perrault steckt sich die blonden Haare hoch und sieht aus dem Fenster. Heute wird er wohl nicht mehr kommen, denkt sie. Es ist Viertel nach eins, eigentlich hatte sie ihren Liebhaber um zwölf Uhr erwartet. Meist parkt er in dem Waldstück hinter dem Haus und läuft die letzten Meter zu Fuß durch den Garten.

Es nieselt. Die Rosen vor dem Küchenfenster sind verblüht, bis auf ein paar gelbe und weiße. Fabienne zieht ihr schwarzes Wickelkleid und die Pumps aus, schlüpft in Jogginghose und Pullover, nimmt eine Schere aus der Küchenschublade und geht in den Garten, um ein paar Rosen abzuschneiden. Sie sind noch in der Knospe.

Sie sehen schön aus in der schlichten, schmalen Glasvase auf dem Fensterbrett. Im Ofen steht die Quiche mit Pfifferlingen und Frühlingszwiebeln. Sie hat sie extra warm gehalten. Nun nimmt sie sie heraus und stellt sie seufzend in den Kühlschrank. Georges, ihr Mann, kann sie ja am Abend essen, wenn er nach Hause kommt.

Fabienne mischt die feinen Salatblätter in die schon bereitstehende Vinaigrette in der alten geblümten Salatschüssel, die sie so liebt, obwohl die Blumen auf dem Porzellan schon langsam verblassen. Zum Salat isst sie Käse, etwas Salami, Schinken und Brot.

Sie schenkt sich ein großes Glas Wein ein. Es ist ein Sancerre, ein teurer Tropfen, den man eigentlich nicht einfach so trinkt. Vielleicht fällt ihrem Mann auf, dass er fehlt, vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls schmeckt er wunderbar – ein bisschen nach reifer Birne und frischer Stachelbeere.

So ein Jammer, dass Philipp heute nicht gekommen ist. Dabei hat sie sich so wohl in ihrer Haut gefühlt, schon am Morgen hat sie Musik gehört und sich nach dem Duschen mit Lavendelöl eingerieben. Gerade heute hätten sich seine Hände auf ihrem Körper sicher wunderbar angefühlt. Fabienne schaltet das Radio an und schenkt sich noch ein Glas Weißwein ein. Köstlich ist der.

Heute hat sie nicht mehr viel zu tun, die Putzfrau kommt morgen, und Charlotte ist mit ihrer Schulklasse in England. Sie geht in Weißenburg aufs Gymnasium, wo Fabiennes Mann auch seine Apotheke betreibt.

Ein Jahr auf den Tag ist es her, dass Fabienne Philipp auf dem Markt traf, wo sie Krabben gekauft hatte und er wissen wollte, was sie damit vorhabe. Sie wolle Krabbenbutter machen, hat sie geantwortet und gefragt, ob er etwas davon kosten wolle. »Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie doch nachher kurz vorbei. Ich bin allein, und Sie könnten der Erste sein, der meine Krabbenbutter probieren darf!« Dabei hat sie ihm zugezwinkert.

Sie hat sich später noch gefragt, ob das zu plump gewesen sei, ein zu deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl, aber manche Männer verstehen das ja nicht anders, vielleicht. Doch eine Stunde später hat er schließlich an der Küchentür geklopft, eine Flasche Chablis in den Händen, er trug einen roten Schal. Sie haben sich ziemlich schnell geküsst. In der Folge hat er sie immer wieder überrascht – ein ruhiger, sachlicher Mann mit einer sanften Stimme. Sicher kein auffälliger Typ, wenn da nicht die wachen graublauen Augen wären, die stehen nie still. Ihr Körper reagiert jedes Mal auf ihn. Dass er außerdem so diskret und im Geheimen ein Genussmensch ist, macht ihn zum perfekten Liebhaber. Er riecht immer gut, nach Zitrone und etwas Holzigem, und er spricht nicht beim Sex, was für ein Segen!

Ihr Mann Georges liest die ganze Zeit irgendwelche abgehobenen Sachbücher, und beim Essen überhäuft er Fabienne mit allem Tratsch, den er den ganzen Tag in der Apotheke gehört hat, und erzählt, wer welche Krankheiten hat. Er ist gewissenhaft und zuverlässig, braust nur auf, wenn irgendetwas im Haus nicht an seinem Platz steht, denn er ist sehr penibel.

Fabienne beschließt, einen Mittagsschlaf zu machen und danach die Pflanzen im Garten zurückzuschneiden. Seit ein paar Tagen ist der Herbst da. Die Arbeit im Garten erdet und beruhigt sie immer. Philipp wird sich sicher melden. Das hat er bisher immer getan, wenn ihm etwas dazwischengekommen ist. Das ist in seinem Job ja immer möglich. Sie ruft ihn selten von sich aus an, und wenn, dann lässt sie es nur einmal klingeln und legt dann auf. Bevor sie sich auf die Couch legt, nimmt sie ihr Telefon zur Hand. Aber anders als sonst ist sein Handy ausgeschaltet.

***

Armin Weber parkt seinen Polizeiwagen vor dem Haus, in dem Philipp Meinhard mit seiner Frau Caroline gewohnt hat. Sie ist sofort über den Tod ihres Mannes informiert worden und aus ihrer Saarbrücker Kanzlei zurück in die Pfalz gefahren. Es ist ein altes Bauernhaus, L-förmiger Grundriss, mit einem großen Anbau zur Seite hin. Zwei moderne Quader aus Holz und Glas übereinander, eine freundliche, offene Fensterfront. Eine Hecke umgibt das Grundstück, das Tor ist bogenförmig und weiß gestrichen. Caroline Rieger-Meinhard erwartet ihn schon.

Als Armin Weber das Tor öffnet, bemerkt er ihren silbernen Škoda Octavia in der Einfahrt. Es ist immer schlimm, wenn man nach einem Gewaltverbrechen mit der Familie sprechen muss. Noch härter ist es, wenn Kinder im Spiel sind. Und Philipp Meinhard war der Vater zweier Kinder. Weber sieht die Schaukel im hinteren Teil des Gartens, überall liegt Spielzeug herum – kleine Karren aus Plastik, hölzerne Wagen und Gartenwerkzeug für Kinder. Er hat selbst zwei Jungen – elf und vierzehn Jahre alt.

Bevor er klingeln kann, öffnet sich die Haustür, und Meinhards Frau steht vor ihm. Er kennt sie vom Sehen. Einmal hat sie ihm im Supermarkt einen Chip für den Wagen gegeben. Caroline Rieger-Meinhard ist mittelgroß, sie hält sich sehr gerade, wodurch sie größer aussieht. Ihre aschblonden Haare, zum Pagenkopf geschnitten, wirken wie ein Helm. Sie trägt eine dunkelblaue Bundfaltenhose und eine weiße Bluse mit großer Schleife. Ihre Augen sind braun, die Wimperntusche ist verwischt, sie scheint nervös, denn ihre Augenlider flattern, und sie nestelt an ihrer Armbanduhr herum. »Was ist passiert?« Ihre Stimme klingt zornig und fassungslos zugleich. »Wie ist er umgekommen?«

Weber schildert ihr, dass Philipp letzte Nacht im Wald erschossen wurde, kurz hinter der Grenze, in Frankreich.

»Haben Sie heute früh nicht gemerkt, dass er nicht da war?«, fragt er und sieht sich in der Küche um, in die Frau Rieger-Meinhard ihn geführt hat. Es ist eine Einbauküche mit glänzender dunkelgrüner Oberfläche. In der Mitte steht ein alter Holztisch, umgeben von Freischwinger-Stühlen in durchsichtigem Rauchblau.

»Moment bitte«, sagt sie. »Möchten Sie Kaffee? Er dürfte gerade fertig sein.«

Weber nickt, Caroline schenkt Kaffee in zwei Tassen ein und gibt wie gewünscht etwas Milch, aber keinen Zucker hinzu.

»Nein. Ich habe nichts gemerkt«, sagt sie dann mit einem tiefen Seufzer. »Wir schlafen seit ein paar Jahren getrennt, und Philipp hatte ja heute frei.« Sie sei spät heimgekommen gestern Abend, er habe die Kinder bereits ins Bett gebracht.

»Er schläft unten, in seinem Arbeitszimmer, das ist ein großer Raum weiter hinten im alten Gebäude. Dort hat er eine Schlafcouch, seinen Fernseher, alles, was er braucht. Ich kann es Ihnen nachher zeigen.« Ihr Schlafzimmer sei oben, direkt neben ihrem Büro.

Weber fällt auf, dass sie zwischen »Büro« und »Arbeitszimmer« unterschieden hat. Das Gehalt der beiden dürfte sich nicht einmal annähernd auf einem Niveau bewegt haben.

Sie setzt die Kaffeetasse ab und fängt an zu erzählen. »Ich kam gestern Nacht gegen zweiundzwanzig Uhr fünfundvierzig heim, nachdem ich in Saarbrücken mit einer Freundin noch etwas essen war. Ich hörte den Fernseher in seinem Zimmer, wollte ihn aber nicht mehr stören.« Dann habe sie nach den Kindern gesehen, die Nachrichten geschaut und noch ein Glas Saft getrunken. Und sich dann schlafen gelegt. Gegen halb zwölf sei das gewesen. »Im Haus war alles still. Ich nahm an, Philipp sei auch zu Bett gegangen.« Dass sein Auto nicht auf dem Gelände stand, habe sie nicht als ungewöhnlich empfunden.

»Er hat öfter an der Dienststelle geparkt, wenn er noch etwas trinken war oder ein paar Schritte laufen wollte. Er hatte ja heute frei, und es war abgemacht, dass ich die Kinder am Morgen zur Kita bringe.«

Ach, die Kinder! Wie bringt man Kindern bei, dass der Vater tot ist, geht es Weber durch den Kopf, und er fragt: »Wissen sie es schon?«

»Meine Mutter kommt heute aus dem Saarland und holt die beiden ab. Sie werden die nächsten Tage bei ihr verbringen. Bis ich hier alles geregelt habe.«

Sie klingt glaubwürdig, denkt der Polizist und ist zugleich erschüttert, wie sachlich die Frau seines toten Kollegen mit ihm spricht. Sie hat geweint, ja, aber entweder geht ihr der Tod ihres Mannes wirklich nicht so nahe, oder es ist ihr einfach zuwider, ihre Gefühle offen zu zeigen. Da wird Mara noch mal ranmüssen, denkt er, vielleicht gelingt es ihr, diese Frau zu knacken.

»Ist Ihnen in der letzten Zeit irgendetwas Ungewöhnliches an Ihrem Mann aufgefallen?« Die Frage klingt klischeehaft und wie aus einem Lehrbuch für Polizeibeamte. Und doch muss er sie stellen.

Carolines Augenlider zucken wieder. Sie hebt den Kopf, schaut in die Ferne. »Am Anfang war er nicht ganz einverstanden mit der Regelung der getrennten Schlafzimmer. Er fragte ständig, ob wir das nicht wenigstens an den Wochenenden anders machen könnten. Er kam mich immer wieder in meinem Schlafzimmer besuchen. Mal mit einem Drink, mal mit einem guten Film, den er mit mir zusammen sehen wollte. Aber irgendwann hörte das auf, ich weiß nicht mehr, wann. Vielleicht vor einem halben Jahr. Ehrlich gesagt, ist mir das gar nicht sofort aufgefallen.«

Dann zeigt sie Weber Philipps Zimmer. Es ist groß, das ehemalige Wohnzimmer seiner Eltern. Ein alter Schreibtisch aus den siebziger Jahren mit einem Drehstuhl steht mitten im Raum. In der Ecke am Fenster sind Regale aufgereiht, mit Akten, Zeitschriften, Büchern. Am anderen Ende die Schlafcouch, eine karierte Bettdecke wurde achtlos darübergeworfen. Der Fernseher steht auf einem kleinen Servierwagen mit Rollen.

An der Längsseite des Zimmers, über einem kleineren Sofa, hängen Fotos. Philipps Eltern an ihrem letzten Hochzeitstag, Caroline mit Baskenmütze vor einer Kirche, er selbst auf einem Felsen sitzend und ein Klassenfoto. Es zeigt wohl seine Abiturklasse am Dahner Gymnasium. Philipp ist ganz links in der hintersten Reihe zu sehen. Weber erkennt ihn an seinem Lächeln und an der Art, wie er dasteht, den Kopf leicht schräg gelegt. Seine blonden Haare sind ziemlich lang, bis an den Kragen seines Hemdes reichen sie. Auch Mara Winter ist auf dem Bild. Sie sitzt vorn in der Mitte, die langen Haare fallen weit über ihre Schultern herab, sie trägt einen Jeansrock und eine Lederjacke.

Weber fotografiert das Zimmer, sämtliche Regale mit den Akten, den Schreibtisch, das ungemachte Bett.

»Bitte verändern Sie nichts«, sagt er beim Hinausgehen. »Die Kollegen werden noch einmal herkommen. Und danke für den Kaffee.«

***

Fabienne Perrault ist von ihrem Nachmittagsschlaf erwacht, hat die Decke ordentlich auf das Sofa gelegt, sich einen Kaffee zubereitet und wieder das Radio eingeschaltet. Plötzlich hört sie die Nachricht, dass letzte Nacht ein Polizist erschossen wurde, nicht weit von hier. Es war Philipp. Sie kann es nicht glauben. Wie paradox und abscheulich: Während sie sich singend für ihn zurechtgemacht hat, ihre Schamhaare rasierte, sich eincremte, Parfum auftrug und die Fußnägel lackierte, lag er schon tot und kalt in der Obduktion. Wie sinnlos und banal ist jetzt das schwarze Wickelkleid, das sie in Paris in Vorfreude auf ihn gekauft hat, schießt es ihr durch den Kopf.

Sie hört die Nachricht von Philipps Tod überdeutlich, aber sie versteht sie nicht. Sie schlägt mit den Knöcheln ihrer beiden Handgelenke immer wieder auf den Tisch. So lange, bis es nicht einmal mehr wehtut. Es ist nicht wahr, es kann einfach nicht real sein. Real ist nur die Quiche, die sie für Philipp zubereitet hat und die noch immer im Kühlschrank steht, genauso wie die Flasche Wein mit dem kleinen Rest auf der Küchenvitrine.

Er wirkte gar nicht wie ein Polizist. Das weiche, fein gezeichnete Gesicht, die zarte Haut, seine gefühlvolle, aufmerksame Art. Sie sieht ihn noch am Tisch sitzen, im weinroten Pullover, wie er sie anschaut. Es war leicht, ihm eine Freude zu machen. Er liebte das silberne Besteck ihrer Großmutter mit der filigranen Gravur am Griff, den Senf, mit dem sie die Vinaigrette zubereitete, ihr mit einem Tuch zurückgebundenes Haar, ihren Geruch. Es war nicht nur der Sex. Was Philipp wollte und suchte, war Geborgenheit, eine kleine Insel, wo er so sein konnte, wie er war.

Einmal, im Winter, war sie ihm böse, weil er sich eine Zeit lang nicht gemeldet hatte. Und dann stand er plötzlich im Garten im Schnee. Er trommelte eine Art Morsezeichen auf die hölzerne Küchentür, hatte ganz rote Wangen, und ein Schwall von Kälte trat mit ihm ein, als sie ihm schließlich die Tür öffnete. Das wäre der Moment gewesen, ihm zu sagen, dass sie ihn liebte. Aber war es so? Sie umarmte ihn, und seine kalten Hände fassten in ihr Haar. Sie standen da und hielten sich fest, bis er wieder warm war, so warm wie sie.

Dass er nie wiederkommen wird, kann Fabienne nicht glauben. Sie muss etwas tun, aber sie weiß nicht, was. Sie kann auch niemanden anrufen, um über das Unvorstellbare zu sprechen, irgendeinen Trost zu hören, denn nur eine Freundin weiß von ihrer Affäre, und die ist gerade im Urlaub. In zwei Stunden wird ihr Mann von der Arbeit zurück sein. Sie geht ins Wohnzimmer und holt sich eine Flasche Birnenschnaps vom Barwagen.

Um Gottes willen – er wird ihr alles über Philipps Tod erzählen, alles, was er darüber in der Apotheke gehört hat und was er darüber denkt. Nein, bloß das nicht. Sie schenkt sich einen Birnenschnaps nach dem anderen ein und fängt plötzlich an zu weinen, Tränen fallen auf die geblümte Tischdecke, und das Aroma von reifen Birnen und der brennende Geschmack des Schnapses rinnen durch ihre Kehle. So sitzt sie am Tisch, bis sie das Auto ihres Mannes in der Einfahrt hört. Sie stellt die Schnapsflasche weg und legt sich im Schlafzimmer in ihr Bett.

»Fabienne! Wo bist du?«, ruft er von unten hinauf.

»Hier. Im Schlafzimmer.«

Schritte kommen die Treppe herauf. »Was ist denn? Bist du krank?«

»Nein, ich habe nur schlimme Kopfschmerzen. Eine Quiche steht für dich im Kühlschrank. Du brauchst sie dir nur warm zu machen.«

»Oh. Dann bleib nur liegen. Hast du schon gehört? Ein Polizist, ein Deutscher, ist hier im Wald erschossen worden. Einer aus Weidenbrünn.«

»Ja«, antwortet sie leise. »Ich habe es vorhin in den Nachrichten gehört. Lass mich aber jetzt bitte schlafen.«

Georges murmelt noch etwas. Dann schließt er die Schlafzimmertür und geht nach unten.

Reh mit Preiselbeeren

Das Polizeipräsidium Westpfalz ist ein imposanter Sandsteinbau aus dem Jahr 1893, einer Zeit, als ein Teil des Landes Rheinland-Pfalz noch zu Bayern gehörte. In dem im Stil des Neobarocks errichteten Gebäude sitzt Mara Winter im zweiten Stock ganz am Ende des Flurs in ihrem kleinen Dienstzimmer. Als sie vor vier Jahren zur Hauptkommissarin ernannt wurde, hätte ihr ein größerer Raum zugestanden, aber sie hat sich an die Bäume vor dem Fenster und den Blick auf die Bahngleise gewöhnt. Hier kann sie am besten denken.

Wenn es ihr schlecht geht oder sie in einem Fall nicht weiterkommt, denkt sie sich an den Bahnschienen entlang bis nach Paris und dort hinauf auf den Montmartre, in ihr geliebtes Bistro direkt unterhalb von Sacré-Cœur, das dennoch selten von Touristen frequentiert wird. Kaiserslautern–Paris Gare de l’Est. Knapp drei Stunden sind das. Nur einmal Umsteigen in Saarbrücken. Immer dann, wenn es ihr in Kaiserslautern zu eng wird und die kleinen, so lieblich in den Wald geduckten Dörfchen sie erdrücken, ist das ihre geistige Ausflucht.

Mara muss sich auf das, was Dr. Leimholzer, der Gerichtsmediziner, ihr erzählt, konzentrieren. »Wir dachten es uns ja schon. Direkter Durchschuss der Aorta links neben dem Herzen sowie unterhalb, rechts neben der Wirbelsäule, an der Niere.« Der tödliche Schuss sei aus nächster Nähe gekommen, als der Kommissar vermutlich schon am Straucheln gewesen ist. »Keine drei Meter«, führt Leimholzer weiter aus.

Er ist ein stämmiger Mann mit einem rötlichen Gesicht und überraschend feinen weißen Händen. Blaue Augen blicken Mara bedauernd unter den rotblonden Brauen an. Sein welliges Haar hat er nach hinten frisiert. Er ist in ihr Büro gekommen, weil er gehört hat, dass sie den Toten sehr gut kannte.

»Also …« Er räuspert sich und liest weiter aus seinem Bericht vor, den er in den Händen hält. »Es handelt sich um eine großkalibrige Waffe, ein Gewehr, wie es zur Jagd verwendet wird.« Er beugt sich vor. »Irgendwelche Waffennarren bei euch im Ort?«

»Waffennarren?«, ruft Mara aus und streicht sich eine braune Haarsträhne aus dem Gesicht. »Die Hälfte aller Männer ab vierzig ist bei uns im Jagdverein Eichenforst. Die gehen alle auf die Jagd, mehr oder weniger. Und die Franzosen auf der anderen Seite auch.«

Mara trägt ihre langen dunklen Haare zum Zopf gebunden. Weil sie angespannt ist, wirkt ihr schmales Gesicht so blass, dass ihre braunen Augen besonders hervorstechen. Bis auf einen dunkelroten Lippenstift hat sie sich nicht geschminkt. Sie hat in den letzten Stunden viel geweint, und das wird Dr. Leimholzer nicht verborgen bleiben, denn ihre Stimme klingt brüchig und heiser.

»Schreib mir bitte auf, was für ein Kaliber das Gewehr hat. Dazu brauche ich den Namen und den Hersteller. Ich höre mich dann um.«

Leimholzer spricht aus, was Mara denkt: »Der Täter ist Philipp sehr nahe gekommen, Philipp hat wohl keine Ahnung gehabt, nichts befürchtet oder geahnt. Er muss ihn also gekannt haben.«

Es gab gestern Nacht keine Ermittlungen auf dem kleinen Waldweg neben der Landstraße. Und wenn, dann wäre das eine Sache gewesen, die auch die französischen Polizisten betroffen hätte. Mara hat mit Philipps Kollegen vom Weidenbrünner Revier gesprochen. Es fand kein Einsatz an diesem Abend, in dieser Nacht statt. Nichts, was darauf hinweisen würde, was Philipp dort gewollt haben könnte.

Der Gerichtsmediziner berichtet weiter, dass Philipp Meinhard Alkohol im Blut gehabt habe, nicht allzu viel, null Komma sieben Promille. Vielleicht zwei Gläser Wein und einen kleinen Schnaps zum Abendessen. Fahren hätte er damit eigentlich nicht mehr dürfen.

»Wir haben auch eine sehr geringe Spur Cannabis in seinem Blut gefunden.«

»Was?« Mara kippt ungläubig lachend auf ihrem Stuhl nach vorn. »Philipp hat gekifft?«

»Na ja«, sagt Leimholzer. »Vielleicht hat er mal an so einem Ding gezogen. Viel ist es nicht. Schau her.« Er hält Mara Philipps Blutwerte unter die Nase.

Außerdem hätten sie einen kleinen Holzsplitter in Philipps linkem Daumen gefunden, was der Gerichtsmediziner als merkwürdig erachtet. Philipps Dienstwagen sei noch in der Kriminaltechnik. Die Ergebnisse lägen noch nicht vor.

»Wenn wir doch bloß sein Handy hätten!«

»Ja, das wäre hilfreich«, sagt Leimholzer. »Aber die Kriminaltechnik ist dran. Vielleicht können sie wenigstens die letzte Funkzelle ermitteln, in der sein Telefon eingeloggt war.«

***

Vor Franz Tischler steht ein Teller mit Fleischstücken, brauner Soße, einem roten Farbklecks und vier kleinen Knödeln. »Darauf hab ich mich seit Tagen gefreut«, sagt er zu dem Mann, der mit ihm am Tisch sitzt. Es ist Kurt Meyer, der Wirt des Restaurants »Zum Goldenen Kranz« und Bürgermeister von Weidenbrünn.

»Das freut mich, Franz! Lass es dir schmecken«, sagt der korpulente Mann mit der Halbglatze. Sein Rehgulasch mit Preiselbeeren und Knödeln gilt als das beste weit und breit. Aber es ist immer wieder schön, das auch von den Gästen zu hören.

Der Reporter spießt ein Stück zartes Rehfleisch auf seine Gabel und tunkt es in die Soße. Leicht schmatzend murmelt er: »Wunderbar«, und trinkt die Schaumkrone von seinem Bier.

»Hast du denn schon etwas erfahren?«, fragt ihn der Bürgermeister.

Tischler schnaubt. »Das Gleiche wollte ich dich gerade fragen.« Dann fährt er fort: »Wirklich gehört habe ich nichts über den Mord, nur eine Menge Gerüchte. Er soll eine Geliebte gehabt haben. Vielleicht nicht nur eine.«

Verblüfft rutschen die Augenbrauen in dem feisten Gesicht des Bürgermeisters nach oben. »Ehrlich? Dieser Leisetreter? Und gleich mehrere! Unfassbar.«

Die Männer sind im gleichen Alter, ein ganzes Stück über die Lebensmitte hinaus. Franz Tischler schreibt schon seit fast vierzig Jahren für den »Pfälzer Boten«, wo er nach der Schule zuerst als Setzer in der Druckerei angefangen hat und eher durch Zufall, als ein Reporter ausfiel, in der Redaktionsetage gelandet ist. Kurt Meyer ist seit zehn Jahren Bürgermeister in dem kleinen Ort im Wald. Seine Familie betreibt den »Goldenen Kranz« seit den 1920er Jahren, eigentlich wollte Meyer Automechaniker werden. Aber als sein älterer Bruder Anfang der achtziger Jahre bei einem Motorradunfall ums Leben kam, entschied er, das Restaurant seiner Eltern und Großeltern zu übernehmen. Er machte eine Lehre als Koch und eine weitere als Metzger. Er wollte wissen, was er tat.

In der holzgetäfelten Gaststube hat er wenig verändert. Stiche und Gemälde von Hirschen, Wildgänsen und Wildschweinen säumen seit Jahrzehnten die Wände, die Holzstühle bekommen regelmäßig eine neue Polsterung. Lediglich die Zapfhähne sind brandneu, aus vergoldetem Edelstahl blitzen sie hinter der rustikalen Theke hervor. Es gibt einen Nebenraum, den Meyer für seine politischen Versammlungen nutzt, Vereine treffen sich dort, und manchmal werden Hochzeiten oder runde Geburtstage gefeiert. Gelegentlich wird der Raum auch für einen Leichenschmaus angemietet.

»Und was für Frauen sollen das sein, mit denen sich Philipp getroffen hat?«, fragt der Bürgermeister.

»Er soll im Auto mit einer gesehen worden sein. Einmal an der Tankstelle und einmal drüben in Frankreich. Die Kassiererin an der Tankstelle hat angeblich eine Frau mit langen roten Haaren in seinem Auto sitzen sehen, während Philipp die Tankfüllung bezahlte und noch ein paar Dosen Bier kaufte. Die Bäckersfrau dagegen will ihn im Gegenverkehr in Frankreich erkannt haben und hat von einer Blonden erzählt, die auf dem Beifahrersitz gesessen habe.«

»Also, ich kenne nur eine Rothaarige hier im Ort, Blonde gibt es viele«, sagt Meyer mit anzüglichem Grinsen.

»Stille Wasser sind die tiefsten«, antwortet der Reporter. Dann trinkt Tischler sein Bier aus und greift nach der Geldbörse.

»Lass stecken, Franz. Du bist eingeladen. Und melde dich, wenn du was Neues weißt.«

»Danke! Also, dein Wild ist der Wahnsinn. So zart – und der feine Geschmack erst. Wo bekommst du das eigentlich her?«

»Aus der Region natürlich! Nur aus der Region. Der ganze Wald ist ja voll davon.« Zum Abschied gibt der Bürgermeister Franz Tischler einen herzhaften Klaps auf die Schulter.

***

Mara Winter schläft wieder in ihrem Jugendzimmer im Haus ihrer Eltern. Nur ein paar Straßen von Philipps Haus entfernt. Sie will nicht jeden Tag nach Kaiserslautern fahren, wenn sie hier vor Ort ermittelt. In der Polizeiinspektion hat Armin Weber ihr einen Tisch freigeräumt. Aber dort kann sie nicht arbeiten, nicht denken. Stattdessen hat sie in der Küche ihrer Mutter einen Rechner aufgebaut.

»Stört dich das nicht, wenn ich hier werkle?«, fragt Else Winter.

»Nein, gar nicht«, antwortet Mara und lehnt sich an ihre Mutter, die hinter ihr steht. Hier kann sie weinen, verzweifelt sein, sich aufringen und wieder weinen. Und sie weint viel. Sie kann hinaufgehen in ihr Zimmer und sich einfach aufs Bett werfen.

An der Wand über ihrem Bett hängt die Skizze eines Leuchtturms in der Bretagne, den Philipp gezeichnet hat. Daneben ein Poster von David Bowie, ein Kalenderblatt der »Sternennacht« von van Gogh und über ihrem Schreibtisch mit Füller geschrieben Brechts Worte »Wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein«.

Mara hat einen Bachelor in Psychologie und wollte eigentlich nur ein berufsbezogenes Praktikum im Polizeipräsidium machen. Aber dann fesselte die Polizeiarbeit sie so sehr und ließ sie nicht mehr los. Sie hat ein Gespür für Menschen, ein Auge für jedes noch so kleine Detail, und sie erkennt Zusammenhänge sofort. Außerdem hat sie sich schnell als Teammitglied, als Teil des Ganzen empfunden. »Mit einem Psychologie-Studium bist du hier auch nicht falsch«, hat der Chef des Morddezernats, Mathias Herrmann, damals festgestellt.

Nach den Sommerferien schrieb sich Mara an der Polizei-Hochschule in Hahn in der Eifel ein. Im Haus der Familie einer Schulkollegin konnte sie ein Zimmer mieten, an den Wochenenden fuhr sie nach Hause in die Westpfalz.

Philipp war überrascht von ihrer Entscheidung, begeistert war er nicht. Mit ihrem Bachelor war klar, dass Mara die gehobene Polizeilaufbahn einschlagen würde, dass sie schnell dort ankommen würde, wo sie hinwollte: im Morddezernat. Nach ihrem ersten Jahr an der Hochschule wurde sie zunächst im Streifendienst in Kaiserslautern eingesetzt. Das war ein Crashkurs in Sachen täglicher Gewalt: betrunkene Männer, die ihre Frauen schlugen, Ausschreitungen auf Volksfesten, Diebstähle in Geschäften, Einbrüche in Wohnungen, Taxifahrer, die von Fahrgästen überfallen wurden, und so weiter. Danach war sie an drei Tagen in der Woche an der Polizeihochschule und ansonsten im Morddezernat in Kaiserslautern, wo sie am Anfang viel Schreibarbeit zu erledigen hatte.

Drei Jahre später war Mara Winter an Ermittlungen beteiligt, nach fünf Jahren ermittelte sie selbst. Manchmal machte sich Philipp über sie lustig. »Du kannst nicht sehen, wenn einem Huhn der Kopf abgeschlagen wird, aber du arbeitest bei der Mordkommission.«

Da war schon etwas dran. Mara schaltet immer um, wenn im Fernsehen ein Beitrag über Schlachthäuser läuft, und sie isst nicht oft Fleisch, und wenn, dann meistens mit schlechtem Gewissen. Philipp aß gern Wild. »Diese Tiere hatten vorher wenigstens ein gutes Leben«, war seine Meinung zu dem Thema. Ja, sie muss sich bei ihrer Arbeit mit Blut auseinandersetzen. Wenn sie kommt, ist das aber meistens schon geflossen.

Schlimm war ihr erster Einsatz, bei dem ein US-Soldat in einem Vorort von Kaiserslautern seine Frau erstochen hatte, weil die sich von ihm trennen wollte. Mara bekam das Bild der Toten, die am Boden vor dem Bett gelegen hatte, monatelang nicht aus dem Kopf. »Du brauchst einen Ausgleich«, hatte Philipp damals gesagt. Und Mara, die seit ihrer Kindheit Pferde liebte, fing wieder an zu reiten.

»Ich verstehe nicht, weshalb du Philipp nicht geheiratet hast«, sagte ihre Mutter immer wieder. »Du liebst ihn doch.«

»Wenn das alles wäre«, antwortete Mara dann. »Der Alltag macht die meisten Lieben kaputt. Das will ich nicht. Ich will Philipp in Freiheit lieben.«

Aber sie war am Boden zerstört, als Philipp vor sieben Jahren die Anwältin aus Saarbrücken heiratete. Diese reiche, aalglatte Schnepfe mit der spitzen Zunge. Eine hübsche Frau, immer elegant gekleidet, mit dem dringenden Wunsch nach Kindern und einem Mann, der ihrer Karriere nicht im Weg stand. Mara hat drei Tage geheult und ihr Kopfkissen mit den Fäusten bearbeitet. Dieser Verräter!

Er habe ein Nest gewollt, hat er ihr später erklärt, nicht allein sein wollen, wenn er abends nach Hause kam, sondern gemeinsam essen, fernsehen, über den Tag reden und schließlich einen warmen Körper neben sich im Bett spüren. Und er wollte immer Kinder, das wusste sie.

Mara hat eine Tochter, neunzehn Jahre alt, Zoé, sie studiert in Hamburg Publizistik. Philipp ist nicht der Vater. In einer ihrer Trennungsphasen ist sie allein nach Griechenland gereist und lernte dort Ferdinand kennen, den Sohn eines Deutschen und einer Griechin. Sie lachten zusammen, erzählten sich viel, tanzten und tranken jede Menge Retsina. Sie mochte seine glatte, sonnendurchwärmte Haut, die schmalen Hände, die dunklen Wimpern über den grünen Augen. Zoé hat sie geerbt. Nachdem er sich die ersten Jahre ausgeklinkt hat, zahlt er nun für seine Tochter, finanziert ihr Studium mit und fährt zweimal im Jahr mit ihr in den Urlaub.

Ihre Tochter hat gefragt, ob sie kommen solle, um ihr beizustehen. Mara hat das abgelehnt. »Ich schaffe das schon. Zum Glück habe ich kaum Zeit zum Nachdenken, die Ermittlungen hier laufen auf Hochtouren. Aber vielleicht fahre ich mal für zwei Tage zu dir nach Hamburg«, hat sie ihr gesagt.

Mara wendet sich wieder ihrem Computer zu, auf dessen Bildschirm Gewehre mit langem Lauf zu sehen sind. »Ein sportliches Jagdgewehr, so ein Allrounder, das ist die Tatwaffe«, hat ihr der Gerichtsmediziner vorhin erklärt. »Dazu passen Patronen vom Kaliber 6,5 mal 57. Die eignen sich für Hochwild, also Hirsche, und Schwarzwild –«

»Ja, ich weiß«, hat Mara ihn unterbrochen, »ich weiß, was Hochwild ist und dass Schwarzwild Wildschweine sind. Ich bin im Wald aufgewachsen.«

»Gut«, knurrte Leimholzer ins Telefon, »wir suchen also eine moderne Jagdwaffe, vielleicht vom Typ Beretta Field III oder auch eine Haenel Jaeger 10.« Diese Gewehre träfen noch auf hundert Meter und mehr punktgenau, fügte er hinzu.

Aber Philipp ist aus nächster Nähe erschossen worden. Sie haben die Patronen gefunden, eine steckte in einem Baum, die andere lag ein ganzes Stück entfernt von der Leiche im Graben. Wegen der kurzen Entfernung waren es Durchschüsse, einer davon tödlich.

»Was das Schießen anbelangt, haben wir es mit einem Profi zu tun«, mutmaßte der Forensiker. »Einem, der eine solche Waffe öfter in Gebrauch hat.«

Für den nächsten Tag ist Mara mit dem Förster Peter Thomé verabredet, und danach wird sie Karl Gruber, den Vorsitzenden des Jagdvereins Eichenforst, besuchen. Diese Männer sollten wissen, wer regelmäßig auf die Jagd geht und welche Waffen die Jäger benutzen. Zusammen mit den französischen Kollegen wird Mara auch die Förster auf der anderen Seite des Tals befragen. Das Gefühl, dass Philipp den Täter kannte und dass er aus Weidenbrünn stammt, wird Mara nicht los.

Es ist der Abend vor Philipps Beerdigung. Mara hat sich ein schwarzes Kleid herausgesucht. Es hat Flügelärmel und winzige weiße Pünktchen. Dazu eine schwarze Jacke mit drei großen Knöpfen. Die Kleider hängen am Schrank in ihrem Zimmer. Sie hat einen Kranz für ihn bestellt, für ihre Jugendliebe, ihren Für-immer-Freund. Margeriten, Heidekraut und Kornblumen, mit einer Schleife, auf der steht: »Und wenn er schweigt, hört euer Herz nicht auf, dem seinen zu lauschen«.

Sie liebt diese Zeilen von Khalil Gibran über die Freundschaft. Der Text über die Liebe ist noch tiefer, noch endgültiger. Aber Philipp war verheiratet, und es gebührt ihr nicht, mit ihrem letzten Gruß seine Frau und seine Familie zu verstören.

Weiter in Gibrans Text »Über die Freundschaft« heißt es: »Wenn ihr von eurem Freund weggeht, trauert ihr nicht. Denn was ihr am meisten an ihm liebt, ist vielleicht in seiner Abwesenheit klarer.«

Mara war schon lange klar, was sie vermisste, seit Philipp nicht mehr Teil ihres Alltags war. Aber es war ihre eigene Entscheidung, sein Leben nicht für alle Zeiten teilen zu wollen, und so musste sie sich mit dem begnügen, was für sie übrig blieb. Sie hat nie interveniert, hat sich nie hineingedrängt in sein neues Leben. Tief drin war er immer da, nie wirklich fort. Aber das wollte sie sich nicht eingestehen. Obwohl sie bezweifelte, dass er wirklich glücklich war in seiner Ehe.

Dass er eine, wenn nicht gar zwei Geliebte gehabt haben soll, erstaunt Mara mehr, als es sie verletzt. Er war einfach nicht der Typ, Ausreden oder Lügen zu erfinden, um sich mit einer Frau zu treffen. Und zwei Freundinnen gleichzeitig? Das kann Mara sich beim besten Willen nicht vorstellen. Eine der beiden Frauen soll eine Französin aus dem Ort gleich hinter der Grenze sein. Mara kennt ein paar Französinnen vom Sehen, die hier oder in den Nachbarorten einkaufen, aber keine von ihnen sieht so aus, als könnte Philipp irgendein Interesse an ihr gehabt haben. Wieder denkt sie ratlos an Philipps Handy, das trotz aller Anstrengungen immer noch nicht gefunden wurde. Es könnte irgendwo im mehrere Hundert Hektar großen Wald liegen – oder der Täter hat es mitgenommen und zerstört. Beim Fund von Philipps Leiche war es abgeschaltet, sie konnten nur ermitteln, dass es zum letzten Mal im Mobilfunkbereich seines Heimatorts Weidenbrünn eingeloggt gewesen war. Auf ein französisches Funksystem hatte es nie zugegriffen. Hatte Philipp sein Handy überhaupt dabei, als er im französischen Wald, keine zehn Kilometer von seinem Wohnort entfernt, hinterrücks erschossen wurde?

Mara zieht sich eine Strickjacke an und geht mit einem Glas Cognac in der Hand hinaus in den Garten. Ihre Mutter schläft, aber Mara weiß, dass sie selbst jetzt noch nicht schlafen kann. Die Sterne strahlen klar vom Himmel herunter, hier sieht man sie viel näher und deutlicher als in Kaiserslautern. Der Wald fängt direkt hinter ihrem Elternhaus an. Sie setzt sich auf eine kleine Bank neben einer Blumenrabatte und denkt daran, wie sie und Philipp einmal in der Bretagne auf einer Klippe direkt am Atlantik im Zelt schliefen. Und wie nah die Sterne dort waren. Wie alt waren wir damals, überlegt sie. Dreiundzwanzig? Er hat im April Geburtstag und sie im Juni. Widder und Zwilling.

Sie zündet sich eine Zigarette an und blickt in den dunklen Garten. Die Umrisse der Bäume, die Sitzgruppe nahe dem Haus, der Wäscheplatz und hinter dem Zaun der Wald als dunkle Masse. Außer den Sternen über ihr glimmt nur orangerot die Glut ihrer Zigarette im schwarzen Nichts. Etwas knistert und raschelt nicht weit von ihr in den Büschen. Vielleicht eine Katze oder irgendein kleineres Nagetier? Das Rascheln setzt sich in Richtung Wald fort, und Mara lauscht angestrengt. Nach einer Weile hört sie nichts mehr. Es ist so still, als wäre sie allein auf der Welt.

Es wird ein schwerer Tag und ein noch schwererer Gang werden morgen. Den Liebsten zu Grabe zu tragen, ohne ihn so nennen zu dürfen, ist hart. Und die Beerdigung ist gleichzeitig ein sehr wichtiger Punkt bei den Ermittlungen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich ein Täter inmitten der Trauergemeinde fände. Wenn er aus dem Ort stammt, wäre es eher ungewöhnlich, sollte er nicht auf dem Friedhof erscheinen.

Wieder sieht sie hinauf in den Himmel zu den Sternenkonstellationen mit so wunderbaren Namen wie Cassiopeia, Haar der Berenike, Giraffe, Kleiner Löwe, Kiel des Schiffs. Philipp hat sie alle gekannt. Astronomie war eine seiner großen Leidenschaften. Für ihn war der Himmel nicht einfach das, was sich über der Erde erstreckt. Die Sterne waren für ihn beseelte Orte, die er mit Namen kannte, wie ferne Länder, von denen man zwar weiß, dass sie existieren, die man aber noch nicht zu bereisen geschafft hat.

Eigentlich hat Mara geplant, eine kleine Totenwache für Philipp abzuhalten, mit Songs, die sie beide gern mochten. »Acrylic Afternoons« von Pulp, die CD »His and Hers« hat er ihr zum Geburtstag geschenkt. Oder »Thirty-Three« von den Smashing Pumpkins. Während einer ihrer Reisen durch Frankreich haben sie dieses Lied immer wieder gehört. Aber jetzt kann sie es nicht, hat nicht die Kraft dazu.

Plötzlich raschelt und rauscht etwas über Mara. Sie schaut nach oben, und keine drei Meter über ihr kreist eine Eule. Ein großer Waldkauz. Sie kann das helle Bauchgefieder erkennen. Bewegungslos bleibt sie sitzen. Es scheint, als umkreiste die Eule sie mehrere Male. Dann steigt sie höher und fliegt fort in den Wald.

***

Philipps Leichnam liegt in der kleinen Halle hinter der Friedhofskapelle. Viel hat er nicht preisgegeben, der Körper des toten Polizisten: einen gewissen Alkoholgehalt und etwas Cannabis im Blut. Und im Magen ein leichtes Abendessen – Lachs, Bratkartoffeln und Feldsalat –, das Letzte, was Philipp gegessen hat. Den Splitter im Daumen hat man entfernt, der bleibt ein Rätsel. Das kleine Holzstück könnte von einem Zaun stammen, von einer Holzlatte oder von einem Schuppen.

***

Philipps Schwester Karin steht vor dem geöffneten Sarg, sie glaubt nicht, was sie sieht. Es ist eine Wachspuppe mit dem Gesicht ihres Bruders. So blass sind seine Wangen, die Lippen ohne Farbe, die Wangenknochen treten stärker hervor. Die feine, gerade Nase ist sehr hell an der Spitze. Einzig die Wimpern mit ihrem leichten Schwung nach oben wirken in dem Gesicht lebendig.

Was ist hier passiert, was ist mit dir passiert, Philipp? Du warst ein besonnener Mensch, zumindest in den letzten Jahren. Im Grunde ein bodenständiger Charakter, der gern gekocht und im Garten gearbeitet hat. Nur in der Liebe, da warst du anders, das warf dir alles über den Haufen, da konntest du auch spontan und unberechenbar sein. Hast dich schnell, zu schnell, mit der Anwältin eingelassen, die du bei einem Prozess in Kaiserslautern kennengelernt hattest.

Du warst traurig, dass Mara nicht mit dir leben wollte oder konnte. Kaum ein paar Monate warst du allein, als du mit der neuen großen Liebe zusammenkamst. Du hast dich da in etwas hineingestürzt, ohne nachzudenken. Hast ihr Unterwäsche von La Perla gekauft, bist mit ihr in die Karibik geflogen. Der Sex mit ihr war sicher gut am Anfang, und sie hat gesagt, dass sie eine Familie wolle. So wie du, Philipp. Dass sie die Kinder dann größtenteils auf dich abschieben würde, um ihre Karriere weiter voranzutreiben, hast du nicht gewusst.

Und es hat dir auch nicht viel ausgemacht, oder? Du liebtest ja Lotti und Peer. Allein schon diese Namen! Hat sie sich die ausgedacht? Peer und Lotti? Nicht etwa Charlotte und dann abgekürzt Lotti. Nein, Lotti Meinhard! So steht es in der Geburtsurkunde. Aus dem pausbäckigen Mädchen mit den blonden Stirnlocken wird irgendwann einmal eine Frau, und die bleibt dann immer die Lotti. Ist das gut?

Du hast es geliebt, mit den Kindern im Wald umherzustreifen, hast ihnen jeden Busch, jeden Baum, jeden Vogel und jede Beere erklärt. Du hast ihnen morgens Kakao gekocht und Ketchup-Brote gemacht, wenn sie das wollten, hast die Taschen für den Kindergarten gepackt, ihnen die Haare gekämmt und die Nasen geschnäuzt. Und abends hast du dann für sie gekocht. Du warst ein perfekter Hausmann. Ein Hausmann mit einer Vollzeitbeschäftigung bei der Polizei.

Manchmal half euch auch Frau Gruber, die Nachbarin aus dem Haus mit dem Spitzgiebel. Sie war traurig, dass ihre Enkel so weit entfernt wohnten. Und so kam sie gern, um euch zu unterstützen. Sie holte auch die Kinder von der Kita ab und brachte sie nach Hause, wenn du keine Zeit hattest.

Ich verspreche dir, Philipp, ich werde mich um die Kleinen kümmern, auch wenn das heißt, dass ich wieder hierherziehen muss. Ich werde sie nicht deiner Witwe überlassen. Der Frau, hinter deren beständiges Lächeln man nicht blickt.