Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kampenwand Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

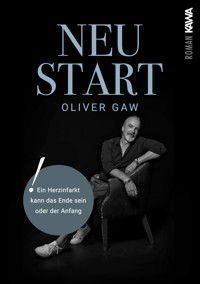

Ein Herzinfakt kann auch eine neue Chance sein! 160 km/h auf der Autobahn – und dein Herz sagt Stopp. In diesem Augenblick rast nicht nur der Verkehr an dir vorbei, sondern dein ganzes Leben. Die folgende Bushaltestelle könnte deine letzte sein, aber das Universum hat andere Pläne. Oliver Gaw hat zwei Herzinfarkte überlebt und sieht darin keine Endstation, sondern eine zweite Chance. In diesem zutiefst persönlichen Bericht erzählt er, wie diese Nahtoderfahrungen ihm ermöglichten, sich selbst neu zu entdecken und wieder der Mensch zu werden, der er immer war – vergraben unter den Lasten des Lebens. Nicht nur für Betroffene, sondern auch für die, die an der Kraft der Erneuerung glauben, ist dieses Buch ein Manifest der Hoffnung. "So persönlich und Mut machend kann nur ein Betroffener schreiben," sagt Kardiologe Prof. Dr. med. Jens Wagner. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich durch diese aufrüttelnde Lebensgeschichte inspirieren zu lassen – und vielleicht finden auch Sie den Mut für Ihren eigenen Neustart.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 290

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vorwort

Mit diesem Buch hältst du etwas sehr persönliches von mir in Deinen Händen. Es ist die Geschichte von mir und wie sich mein ganzes Leben in einem kurzen schmerzhaften Moment komplett ändert.

Etwa eine Viertelmillion Menschen erleiden jährlich in Deutschland einen Herzinfarkt. Tausende von ihnen sterben, bevor sie in einem Krankenhaus behandelt werden können. Sie sterben alleine im Wald beim Joggen oder auf dem Feld beim Radfahren oder einfach nur nachts im Bett.

Ich erlitt zwei Herzinfarkte. Und überlebte.

Das war 2011. Um die Geschehnisse zu verarbeiten, schrieb ich damals alles in meinem Blog. Alle Erinnerungen waren so frisch, als wäre alles eben erst geschehen. In der Anonymität des Internets konnte ich auch ganz offen über meine Gefühle schreiben.

Es war dann schon keine leichte Entscheidung, dies alles unter meinem richtigen Namen als Buch zu veröffentlichen. Aber ich möchte Menschen Mut machen, ihnen helfen – und das geht nur wenn man zu seinen Worten steht…. als Mensch.

Wie ich unaufhaltsam auf die Teilung meines Lebens in zwei Hälften – nämlich vor dem Herzinfarkt und nach dem Herzinfarkt – zusteuerte, was danach passierte ich mich zurückkämpfte und das Leben seitdem mit anderen Augen sehe – das ist der Inhalt dieses Buches – ein sehr persönliches Buch und eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Dabei ist es mir wichtig, dass Du weißt, dass ich kein Arzt bin und keinerlei akademische Ausbildung habe. Es ist auch kein Fachbuch oder eine wissenschaftliche Arbeit. Mein Buch ist eine Danksagung an das Leben. Dieses Leben, dessen Zeit uns nur geliehen ist.

In gewisser Weise ist es aber auch ein Danke an die vielen Pflegerinnen, Pfleger, Ärztinnen und Ärzte die sich täglich selbstlos um kranke Menschen kümmern.

Vieles, was ich heute anders sehe – das Glück, morgens aufwachen zu dürfen, Respekt und Demut vor dem Leben – all das hat mich erst mein Herzinfarkt so richtig gelehrt.

Davon will ich Dir erzählen. Denn eines weiß ich heute ganz sicher: Man muss nicht erst einen Herzinfarkt erleiden um glücklich zu sein.

Dein Oliver 2.0

1

Vor ungefähr 20 Jahren

„Ihr Cholesterinwert ist viel zu hoch! Sie müssen was dagegen tun.“ So lautete die Diagnose bei einem Routine-Arztbesuch. Da war ich etwa 27 Jahre alt.

Der Arzt verschrieb mir Tabletten. Ich hatte aber keine Lust, jeden Tag Pillen zu schlucken. Also fragte ich, ob ich nichts anderes gegen mein hohes Cholesterin tun konnte.

„Naja, Sport treiben Sie ja …“

„Und wenn ich meine Ernährung umstelle?“

„Nun, auch wenn Ihr Cholesterinwert nur zu zirka zehn Prozent durch Ihre Ernährung beeinflusst wird, sollten Sie die Finger von Käse, Leber und Ähnlichem lassen.“

Käse und Leber – beides gehörte bis dahin nicht wirklich zu meinem Speiseplan. Aber da war sie – die Trotzreaktion und die Lust auf das Verbotene … wie bei einem Kleinkind! Fortan stopfte ich genau diese Dinge in mich hinein. Appenzeller wurde mein Lieblingskäse, Leber mit Apfelringen mein Lieblingsgericht.

Trotz ist etwas unglaublich Dummes. Man meint, damit der ganzen Welt zu beweisen, was für ein toller Kerl man ist, aber am Ende stellt man sich immer nur selbst ein Bein. Ist es nicht verrückt, wenn einer genau weiß, was gut für ihn ist, und trotzdem das Gegenteil davon tut? Trotz und der Reiz des Verbotenen … beides ist gefährlich. Es kann dich sogar umbringen.

Anfangs nahm ich noch brav Abend für Abend die Tabletten. Allerdings machten sie mir richtig zu schaffen … Übelkeit, Bauchweh und überhaupt Schmerzen. Nach ein paar Wochen rief ich meinen Arzt an und jammerte. Der meinte nur: „Da müssen Sie durch!“

„Muss ich nicht“, sagte ich mir. Ich war doch eigentlich gesund und ohne Tabletten ging es mir gut … … damals, vor 20 Jahren.

2

Aha-Erlebnis ist ein (…) Begriff aus der Psychologie, der das schlagartige Erkennen eines gesuchten, jedoch zuvor unbekannten Sinnzusammenhanges bezeichnet.

Wikipedia

2008

Ein verschneiter Freitagabend in einem kalten Winter. Eishockeyzeit. Mein Sohn hatte mit seinen zarten fünf Jahren als Eishockeytorwart begonnen. Mir gefielen dieser rasante Sport und das ganze Drumherum. Damals war ich oft bei Eishockeyspielen.

An dem Abend, von dem ich hier berichten will, war es verdammt kalt und ich war mit Freunden vor dem Eisstadion verabredet. Den Kopf tief zwischen die Schultern gezogen hastete ich die Straße entlang. Ich war bereits spät dran. Nur noch ungefähr vierhundert Meter waren es zum Berliner Platz in Kaufbeuren, wo das Wellblechstadion des ESVK steht. Ich hörte schon die Trommeln und den Stadionsprecher. Ich ging schneller, obwohl ich mich so erschöpft fühlte.

Plötzlich, aus heiterem Himmel, fuhr mir ein stechender Schmerz in die Brust. Wie vom Blitz getroffen blieb ich stehen, griff mir instinktiv an die Brust und schnappte nach Luft. Kurz darauf ließ der Schmerz nach und war einfach wieder weg.

Aber der Schreck war mir in die Glieder gefahren. Um Gottes willen! Was war das gewesen? Mein erster Gedanke galt der kalten Luft, mein zweiter meiner Unsportlichkeit – vor ein paar Jahren hatte ich von einem Tag auf den anderen einfach mit dem Sport aufgehört. Oder lag es an der Lungenentzündung, die ich ungefähr drei Jahre zuvor überstanden hatte?

Ich beschloss, langsamer weiterzugehen. Als ich endlich im Stadion eintraf, hatte das Spiel bereits begonnen. Meine Mannschaft verlor an diesem Abend.

Der stechende Schmerz suchte mich in den folgenden Wochen noch ein paarmal heim, irgendwann konsultierte ich meinen Hausarzt.

„Ich hatte vor einiger Zeit eine Lungenentzündung – bestimmt liegt es daran?“ Ich ahnte nicht, dass ich mit dieser Bemerkung meinen Arzt nur auf die falsche Fährte setzte. Er überwies mich an einen Lungenspezialisten, der mir nach einem Blick auf meine Röntgenbilder eine kerngesunde Lunge attestierte.

Ich war happy mit dem Ergebnis. Ich war also gesund. Unsportlich, aber gesund.

Die Stiche in der Brust bei Kälte kamen zwar wieder, aber wenn ich dann einfach einen Schritt langsamer ging, hörten sie auch wieder auf. Dann wurde es Frühling und wärmer, im Sommer hatte ich die Sache schon fast wieder vergessen. In den Wintern darauf kam der Schmerz wieder, aber immer seltener. Er stach auch jedes Mal nur kurz zu. Ich gewöhnte mich daran.

Für Sport hatte ich weiterhin keine Zeit mehr. Die Chance auf ein Aha-Erlebnis hatte ich vertan.

3

Juni 2011

Ich bin müde, unbeschreiblich müde. Ich gehe abends früh ins Bett, und wenn ich morgens aufwache, bin ich immer noch ganz zerschlagen. Ich bin noch unsportlicher geworden, wiege über 100 Kilo und bekomme schlecht Luft. Erkältet und erledigt lande ich wieder beim Hausarzt.

„Sie sind ja schon wieder erkältet!“

„Ja, ich kann irgendwie nicht mehr.“

„Zurzeit geht eine Sommergrippe um. Haben Sie Medikamente gegen Erkältung zuhause?“

„Ja, das Zeugs nehme ich schon die ganze Zeit.“

„Zur Sicherheit nehmen wir Ihnen mal Blut ab.“

Im Nebenraum krempele ich meinen Ärmel hoch. Den Stich der Nadel spüre ich kaum. Ich beobachte, wie mein Blut langsam in die Kanüle läuft … dunkel, fast schwarz ist es. Ich hätte es als Omen deuten können.

Am nächsten Tag schleppe ich mich frühmorgens nochmals zum Arzt.

„Tja, die Werte schauen nicht schlecht aus. Man sieht allerdings, dass Ihr Körper mit einer Erkältung kämpft. Das mit dem Cholesterin wissen Sie?“ „Ja. Wie hoch ist es denn?“ „Gesamt bei 280.“

„Oh, dann ist es um einiges niedriger als früher.“ „Nehmen Sie Tabletten?“

„Gegen Cholesterin? Nein, ich vertrage die nicht. Ich will jetzt aber wieder mehr auf meine Ernährung achten. Ich komme dann Ende Juli, um nochmals mein Blut untersuchen zu lassen.“

„Sie sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen“, meint der Arzt ehrlich besorgt. „Es gibt auch neuere und verträglichere Tabletten. Ich schreibe Sie krank, oder wollen Sie das wieder nicht?“

„Nein, das geht schon wieder. Außerdem habe ich eh zu viel zu tun.“

Mein Arzt hat es wirklich nicht leicht mit mir. Ermattet schleppe ich mich durch meinen Job. Wenigstens dort bringe ich meine Leistung und arbeite viel. Privat schlafe ich nur noch.

Hängt meine Müdigkeit und Niedergeschlagenheit etwa mit meiner Arbeit als Außendienstler und Berater im Mediengeschäft zusammen? Ich besorge mir Bücher über Burnout. Doch darin kann ich mich überhaupt nicht wiederfinden. Klar, ich habe oft Stress oder Ärger, aber die Arbeit macht mir dennoch unglaublichen Spaß.

Die Ursache muss wohl bei mir selbst liegen. Ich denke: Ich bin alt, schon 46, und mache keinen Sport mehr … Eigentlich müsste ich … Ich sollte mal … Aber ich kann mich einfach nicht aufraffen, gesünder zu leben.

Einem guten Freund, jünger als ich, war kurz zuvor Kieferkrebs diagnostiziert worden. „Zum Glück“ gutartig. Es folgten schmerzhafte Operationen. Für ihn und seine Familie war es eine sehr schwere Zeit.

Ein weiteres Erlebnis: Beim Fischen an einem sonnigen Sonntag unterhielt ich mich vormittags mit einem Bekannten über Gesundheit. Dabei wurde mir ein Herr vorgestellt – sportlich, Mitte vierzig. Wenige Stunden später ging er joggen und wurde tot im Wald aufgefunden. Herzinfarkt.

Beide Kandidaten waren jünger als ich. Die Einschläge kommen immer näher, denke ich laut. „Und du wirst der Nächste sein, wenn du nicht aufpasst!“, warnt mich meine Frau.

Ein paar Tage später sitze ich alleine auf dem Sofa und denke über mein Leben nach. Es muss etwas passieren, so viel ist sicher. Am Abend zuvor hatte ich noch den Herrn da oben um ein Zeichen gebeten. Er musste doch wissen, was mit mir los ist. „Ändere etwas! Lass etwas passieren!“

Dann schäme ich mich. Ich bin ein erwachsener Mann und sollte selbst für mich sorgen können. „Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott“, denke ich mir. Ich will wieder die Kontrolle über mich haben. Ich will wieder der sein, der ich einmal war: der sportliche große Mann, der die Dinge selbst in die Hand nimmt.

Ich stehe vom Sofa auf und gehe hinüber zum Spiegel. Fest entschlossen spreche ich zu meinem müden Spiegelbild: „Ich will wieder über mein Leben entscheiden, ich ändere mich! Ich ändere alles. Und ich fange sofort damit an. Und gesünder essen tu ich auch. Und nächsten Monat lasse ich nochmals nach dem Cholesterin schauen.

Zur Not nehme ich halt diese Scheiß-Tabletten wieder!“

So viele Warnschüsse! So viele gute Vorsätze! Würde ich nun, anders als in den Monaten und Jahren zuvor, Taten folgen lassen? Hätte ich mich, bevor ich mich wieder an meine Arbeit machte, noch einmal umgedreht, hätte ich wohl sehen können, wie mich mein eigenes Spiegelbild auslacht.

4

Sonntag, 24. Juli 2011

Wieder ist ein Monat vergangen. Ich bin noch genauso schwerfällig und unbeweglich wie zuvor. Als Außendienstmitarbeiter für einen großen Konzern bin ich für den gesamten Süden Deutschlands zuständig und entsprechend viel im Auto unterwegs. Jeder gefahrene Kilometer bedeutet Zeit, die ich nur sitze, statt mich zu bewegen.

Es ist Sonntag. Ich habe plötzlich das unglaubliche Bedürfnis, mein Büro im Keller aufzuräumen. Es folgt einer chaotischen Ordnung, die ich aber perfekt beherrsche. Ein Genie eben. Aber weil ich den Vorsatz habe, alles anders zu machen, alles umzukrempeln, fange ich noch an diesem Sonntag an. Wie im Rausch sortiere ich Rechnungen und Auftragsbestätigungen, Versicherungspapiere, Briefe und Kontoauszüge. Das alles geschieht unter den verdutzten Blicken meiner Familie.

Meine Frau zweifelt an meinem Verstand, so wild wirbele ich in meinem Keller herum. Ich sortiere, schreddere und loche, was das Zeug hält. Der Vormittag reicht nicht … Ich mache nachmittags weiter und gleich am Montag setze ich meine übereifrige Aufr äumaktion fort. Der Dienstagabend ist ebenfalls damit gefüllt und auch noch der Mittwochabend. Die Abfälle fahre ich in mehreren Fuhren auf den Recyclinghof.

Am Donnerstag in der Frühe, es ist der 28. Juli, bin ich so weit. Mein Schreibtisch ist leer, meine privaten wie auch meine geschäftlichen Unterlagen sind sortiert und To-do-Listen an meine Kollegen in der Firma weitergeleitet.

Ich bin bereit, für was auch immer – der Tag kann beginnen. Ein tolles Gefühl!

Endlich habe ich meinen Vorsatz „Alles muss anders werden“ tatsächlich in Angriff genommen. Leider habe ich in blindem Aktionismus etwas völlig Verrücktes getan: Ich habe mein Büro aufgeräumt statt mein Leben.

5

Donnerstag, 28. Juli, vormittags

Um 7:30 Uhr ist alles so wie immer. Meine Frau ist zur Arbeit gegangen und mein 13-jähriger Sohn in die Schule geradelt. Wir haben gefrühstückt wie an jedem Morgen. Und nun bin ich mit Spike, meiner Französischen Bulldogge, wieder alleine – auch wie an jedem Morgen.

Heute liegt noch ein arbeitsreicher Tag mit einigen Telefonaten und Kundenbesuch in München vor mir. Deshalb fällt meine Runde mit dem Hund eher bescheiden aus. Aber die zwanzig Minuten tun gut und geben mir Freiraum nachzudenken. Der Hund lebt im Jetzt und genießt die frische Luft. Doch meine Gedanken kreisen mal wieder in der Vergangenheit. „War mein Leben in Ordnung? Habe ich viel falsch gemacht?“ Fragen, die zwar in meinem Kopf hämmern wie eine Verkäuferin auf einer alten Registrierkasse, aber ohne dass die Schublade mit der Antwort aufspringt.

Als der Franzose und ich wieder zuhause ankommen, bekommt er erstmal was zu fressen. Genau achtzig Gramm, abgewogen mit der Küchenwaage. Ich achte sehr genau auf die Gesundheit und das Gewicht meines jungen Hundes. Beim Abwiegen schmunzle ich: „Wäre ich nur bei mir auch so konsequent.“

Der kurze Spaziergang hat mich wieder müde gemacht. Ich schleppe mich in mein Kellerbüro. Der Vormittag ist mit Telefonaten gefüllt. Dann versende ich noch ein paar Mails. Genauso, wie man es tut, wenn man sich in den Urlaub verabschiedet. Fertig. Jetzt noch schnell unter die Dusche. Das warme Wasser tut gut. Ich genieße die dünnen Strahlen auf meiner Schulter, während sich das Badezimmer mit Wasserdampf füllt.

Frisch geduscht und rasiert schlüpfe in meinen Anzug. Die Hose bringe ich kaum zu. Ich halte die Luft an. „Fette Sau“, schimpfe ich mein Spiegelbild im Bad an, das mich achselzuckend durch die freigefönte Stelle anblickt.

Es ist ein warmer Vormittag, am Himmel ziehen einige Wolken. Ich trage nur meinen braunen Anzug mit einem weißen Hemd ohne Krawatte. Schwarze Lederschuhe, schwarzer Gürtel und schwarze Aktentasche. Als ich in mein Auto steige, ahne ich noch nicht, dass ich diese Klamotten für lange Zeit das letzte Mal trage.

6

Donnerstag, 28. Juli, mittags

Die Fahrt nach München verläuft so wie immer. Da ich bereits am Morgen einige Telefonate getätigt habe, bleibt das Telefon im Auto ruhig. Dafür wummern die Bässe aus der Musikanlage meines Dienstwagens.

Musik aus früheren Tagen malt mit Tönen Bilder aus meiner Jugend zeit in meinen Kopf. Mit zwanzig arbeitete ich nebenher als DJ. Musik war mein Leben und mein Leben war Musik. Es machte mich glücklich, Menschen zum Tanzen zu bringen und ihnen einen tollen Abend zu schenken. Es waren immer viele Menschen – der angesagte Club zu dieser Zeit. Und es war die Musik der 80er. Ein Angebot, als DJ auf Ibiza zu arbeiten, hatte ich ausgeschlagen. Es ging mir nur um die Musik. Außerdem wäre ich auf Ibiza mit Sicherheit unter die Räder gekommen – über so viel Selbsterkenntnis verfüge ich immerhin.

Irgendwann wandelte sich das Plattenauflegen von Freude zu reiner Arbeit. Von heute auf morgen schmiss ich hin und zog mich aus der Szene zurück. Doch von der Zeit damals träume ich noch immer. Es war eine aufregende Phase in meinem Leben, die Erinnerung daran macht mich heute noch glücklich – und gibt mir die Gewissheit, etwas Tolles erlebt zu haben.

So massieren also Bässe meine Seele (frei nach einem deutschen Musikstück), als ich an diesem Donnerstag im Juli 2011 München erreiche. Beim Kunden angekommen, erinnere ich mich plötzlich, dass ich gar nichts zu Mittag gegessen habe. Naja – ist doch auch gut so – ich will ja sowieso abnehmen.

Der erste Termin dauert länger als sonst. Es wird heftig diskutiert – die Gespräche verlaufen nicht wirklich positiv. Mein zweiter Besuch an diesem Nachmittag ist schneller beendet. Es ist etwa 16 Uhr, als ich endlich fertig bin. Mir fällt ein, dass mein Drucker daheim keinen Toner mehr hat. Also hetze ich noch schnell in ein Geschäft und besorge eine Druckerpatrone, bevor ich mich wieder auf die einstündige Heimfahrt mache.

Wer von München aus auf die A96 Richtung Lindau fährt, passiert eine Tankstelle. An dieser Tanke trifft sich die halbe Welt, auch Boris Becker habe ich dort, glaube ich zumindest, schon gesehen. Für mich ist sie ein willkommener Zwischenstopp – es geht nichts über eine leckere Leberkäs-Semmel, eine eiskalte Cola aus der Dose und zum Nachtisch Schokolade. Das Wasser läuft mir schon im Munde zusammen, als ich die Leuchtreklame der Tankstelle erblicke. Es ist bereits nach 17 Uhr, als ich langsam auf den Hof der Tankstelle einbiege. Ich höre schon die Rufe einer in der beheizten Vitrine gefangenen Semmel: „Hilfe, Oliver, hol mich hier raus, ich bin lecker!“

Plötzlich bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Ich will mich doch ändern!

„Leck mich!“, rufe ich der Semmel entschlossen zu. „Ich esse lieber etwas Gesundes zuhause.“ Ich drücke aufs Gaspedal und beschleunige mein Auto an den Zapfsäulen vorbei wieder auf die Straße, Richtung Heimat. Ich fühle mich richtig gut, fast euphorisch. Endlich habe ich mal meinen Vorsätzen entsprechend gehandelt! Ich denke: Ab heute wird alles besser werden. Jetzt aber wirklich!

Nach allem, was ich in den letzten Jahren überstanden habe, versetze ich mich beim Schreiben dieses Buches noch einmal in diesen Augenblick. Damals war ich noch Oliver 1.0. Ich kann da nur den Kopf schütteln: Bis zum Schluss war ich der Überzeugung, dass ich mein Leben in der Hand hätte. So viele Jahre lang war ich mit dem Geschenk des Lebens achtlos umgegangen! Obwohl ich meinen Körper jeden Tag ausnutzte, nichts für mein Wohlergehen tat und mich falsch ernährte, glaubte ich, dass ich jede Menge Zeit hätte, mit meinem Relaunch anzufangen. Wenn nicht heute, dann eben morgen.

Wie blöd ich war! Denn irgendwann ist der Point of No Return überschritten. Dann kann dich sogar eine 180-Grad-Drehung nicht mehr retten. Ich weiß von Menschen, die beim Arzt die Diagnose Lungenkrebs bekamen und fassungslos riefen: „Aber ich habe doch vor zwei Wochen mit dem Rauchen aufgehört!“

Und das ist die Lektion: Du kannst es nicht ewig hinausschieben, für dein Leben die Verantwortung zu übernehmen. Irgendwann ist es zu spät, zu spät, zu spät, und du kannst nur noch beten und hoffen, dass du Schwein hast. Einfach nur Schwein.

7

„Was war deine bislang beeindruckendste Begegnung?“

„Hm … der Tod!“

„Nicht Gott?“

„Dem Tod begegnet man nicht so oft wie Gott.“

Donnerstag, 28. Juli, später Nachmittag

Mit 70 km/h fahre ich wieder auf die A96 Richtung Lindau auf – Richtung Familie, Richtung Hund, Richtung Haus, Richtung Freizeit. Der Feierabendverkehr hält sich an diesem Donnerstag merkwürdigerweise in Grenzen. Zügig geht es auf der Autobahn voran. Nach einiger Zeit beschließe ich, meine Chefin anzurufen. Ich tippe ihren Namen auf dem Display an und warte, bis sich meine Freisprechanlage meldet. Nach einem kurzen Moment hebt sie ab und ich berichte vom heutigen Kundenbesuch.

Plötzlich bleiben mir die Worte regelrecht im Hals stecken.

„Mist, ich muss auflegen, mir ist schlecht …“ – Klick – Ich schmeiße das Telefon auf den Beifahrersitz. Irgendetwas packt mich von vorn an den Schultern und drückt mir einen eisernen Absatz in den Brustkorb. Ich kann nicht mehr atmen. Panisch ringe ich nach Luft. Der Schweiß rinnt mir in Strömen von meiner Stirn. Es ist so weit – es passiert – jetzt.

Mein Leben wird nun eingepackt … Geburt – Leben – Ende.

Nun ist er da – der Moment, der sich all die Jahre angekündigt hat. Alles, was geschehen ist, läuft auf diesen einen Punkt zu. Nun ergibt es einen Sinn – das Stechen in der Brust bei Kälte, die Müdigkeit, das Gefühl, dass nichts mehr geht. Der Höhepunkt der Oper wird gespielt. Aufbrausend zu einer unglaublichen Klangkulisse spielen die Instrumente den Abgesang auf mein Leben.

Während ich mich in unerträglichen Schmerzen winde, ist ein Teil meines Gehirns ganz klar: Mein Tun endet hier. In wenigen Minuten bin ich tot. Meine Jugend, meine Unbeschwertheit, mein Glück, mein Leben – alles vorbei – jetzt …

8

„Hilfe! … Hört mich denn keiner? Seht ihr mich nicht? Hilfe …“

Donnerstag, 28. Juli, 18:10 Uhr

AUSFAHRT – Gott sei Dank! Mit allerletzter Kraft zerre ich das Lenkrad nach rechts und steuere das Auto die Autobahnausfahrt hinauf. Kreuzung. Bushaltestelle. Ich bremse … stoße die Fahrertüre auf … sinke vor dem Haltestellenhäuschen in den Dreck. Auf der Erde kniend ringe ich nach Luft.

Mitleidige Blicke aus den vorbeifahrenden Autos treffen mich, aber niemand hilft. Niemand hält an, steigt aus. Kein Einziger. Die Autos fahren vorbei … vorbei … vorbei …

Ihr müsst mich doch sehen! Ich verstehe das nicht … Habe ich so ein Ende verdient? Allein an einer Bushaltestelle zwischen Zigarettenkippen und Kaugummipapieren, unter den Blicken von Ignoranten, die zum Abendessen nach Hause hetzen.

Benommen von diesem unglaublichen Schmerz in der Brust, schweißgebadet vor Angst, robbe ich wie ein sterbender See-Elefant zurück auf den Fahrersitz und greife nach meinem Handy. Mit verschwommenem Blick, weil meine Augen tränenüberlaufen sind, wähle ich die Kurzwahl meiner Frau …

„Ja?“

„Ich bin’s, mir geht’s schlecht!“

„Hallo? Bist du es, Oliver? Red’ bitte lauter, ich kann dich nicht verstehen!“

„Ich kann nicht mehr …“

„WAS? Was ist los? Ruf ’nen Rettungswagen, wo bist du?

„Ich weiß nicht …“ Klick.

Meine Stimme versagt, meine Kehle ist wie abgeschnürt, die Luft geht mir aus. Tränen rinnen wie ein Wasserfall aus meinen Augen an meinen eiskalten Wangen hinunter.

Das ist also das Ende.

Ich werde sterben.

Durch meine zusammengepressten Augenschlitze sehe ich vor mir, an der Einmündung eines Feldweges, ein Holzkreuz. Ein großes Kreuz, wie es sie überall in Bayern gibt, mit einem sterbenden Jesus daraufgenagelt.

Wie ähnlich wir uns in diesem Moment sind! Mit schmerzverzerrtem Antlitz blickt er, Jesus, auf mich herab, während ich, ebenfalls mit schmerzverzerrtem Gesicht, zu ihm aufblicke … Ich nehme all meinen Glauben zusammen und mir die Frechheit, ihn in diesem Moment um Hilfe anzuflehen.

„Jesus, ich weiß, ich habe alles falsch gemacht. Aber bitte, nimm diesen Schmerz von meiner Brust – bitte! Nur zehn Minuten … ich will meine Familie wiedersehen! Ich will meinen Sohn noch einmal sehen. Ich will nicht sterben … nicht so. Ich habe nie groß für mich um etwas gebeten. Schenk mir nur zehn Minuten! Bitte … nur zehn Minuten!“ Wir blicken uns noch einen Moment an. Dann sacke ich zusammen.

Plötzlich geht alles ganz schnell … Der Druck auf meiner Brust beginnt sich zu lösen. Ich atme, ziehe die Luft tief in meinen Brustkorb. Das ist das Zeichen. Ungefähr fünf bis zehn Minuten sind seit dem Infarkt vergangen. Keine Zeit mehr für einen Rettungswagen. Zündschlüssel umdrehen, aufs Gaspedal treten. Ich bin wieder auf der Autobahn. Ich will leben oder sterben. Aber ich will es selbst in der Hand haben. Mein Glaube gibt mir die Kraft, dies zu entscheiden und zu handeln. Also handle ich. Zehn Minuten habe ich geschenkt bekommen – nicht mein Leben, nur zehn Minuten. Mach was draus!

9

Benommen blicke ich hoch. Ich kann schemenhafte Umrisse von Personen erkennen. Ich spüre Arme, die unter meine Achseln greifen.

Mancher denkt, in so einer Situation würde das vergangene Leben an einem vorbeiziehen. Bei mir ist das nicht so. Was an mir vorbeizieht, ist ein Urlauberauto mit Wohnwagen, dessen Fahrer mich wütend anstarrt. Denn um niemanden zu gefährden, fahre ich sehr langsam und sehr weit rechts auf der Fahrbahn.

Ich tippe die Wahlwiederholung meines Telefons.

„Na endlich, was ist los?“

„Komm zum Park+Ride-Parkplatz Landsberg Ost! Schnell!“

„Gut …“

Klick.

Es sind nur 10 oder 15 Kilometer. Doch die Fahrt zieht sich wie eine Ewigkeit. Der Druck presst meine Brust immer noch zusammen, aber ich kann einigermaßen atmen. Ich bin mit Adrenalin vollgepumpt. Es kommt jetzt alles nur auf meinen Willen an, das spüre ich. Und darauf, dass mich meine Frau schnell findet.

Wie sie mir später erzählen wird, war sie gerade mit einer Bekannten und unserem Hund im Wald beim Spazieren. Normalerweise nimmt sie kein Telefon mit. Bereits nach meinem ersten Anruf schlug ihre Begleiterin vor, gleich zurück Richtung Auto zu laufen. Als dann mein zweiter Anruf folgte, dauerte es nur Minuten, bis die beiden mit dem Auto in meine Richtung jagen konnten.

Ich bin inzwischen auf dem Parkplatz angekommen. Wie besoffen stoße ich die Fahrertür auf und hänge ein Bein nach draußen. Es fängt an zu regnen. Die Blicke des sterbenden Jesus am Kreuz haben sich in mein Gehirn gebrannt. Ihm habe ich die außerordentliche Kraft zu verdanken, dass ich es bis hierher geschafft habe.

Doch jetzt nimmt der Druck in der Brust wieder zu. Diesmal langsam, aber stetig und mit mehr Kraft. Ich sinke in mich zusammen. Wenigstens meine Frau werde ich noch einmal sehen, denke ich mir. Aber meinen Sohn nicht, dieser Schmerz ist höllisch. Tränen rinnen mir weiter übers Gesicht, um dann auf mein Hemd zu tropfen.

Meine Luft wird knapper, ich atme nur noch sehr flach. Hat alles nichts genützt? Ist es doch zu spät? Ich spüre, wie meine Kleidung durchnässt ist – vom Regen, vom Schweiß und von der Angst. Zehn geschenkte Minuten – die sind nun vorbei.

Da höre ich das Knirschen schneller Reifen auf Kies. Wenn es wirklich Engel gibt, dann sind sie blond und fahren BMW. Die beiden Frauen schleppen mich auf die Beifahrerseite und kurz darauf setzt sich meine Frau ans Steuer. „Viel Glück!“, höre ich den anderen Engel noch rufen. Dann geht die Fahrt auf Leben und Tod weiter. Finale.

Es ist nicht weit ins Landsberger Krankenhaus. Nach kurzer Zeit biegen wir mit quietschenden Reifen in die Einfahrt der Notaufnahme.

Meine Frau, die in einem Krankenhaus arbeitet, weiß, was zu tun ist. Sie stützt mich. An der Notaufnahme steht eine kleine Menschenschlange.

„Herzinfarkt!“, brüllt sie laut in die Menge. Und dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Es dauert nur Sekunden, da liege ich schon halbnackt auf einer Liege. Schläuche und Kabel werden an mir befestigt. Ein ganzes Team von Ärzten und Schwestern rennt um mich herum. So viele Menschen – nur wegen mir, denke ich. Dauernd versucht irgend jemand, mit mir zu reden. Doch was gesagt wird, höre ich nicht. Es ist so, als wären meine Ohren voller Wattebäusche.

Meine Frau hält mir die Hand. Wir weinen.

Ich habe an diesem 28. Juli 2011 zum ersten Mal bewusst mein Leben in die Hand genommen. Das ist mir in dem Moment, in dem ich das Auto startete und zurück auf die Autobahn fuhr, klar geworden. Wäre ich im Auto sitzen geblieben und hätte einen Rettungswagen gerufen, wäre dies formell die richtige Entscheidung gewesen. Aber nicht für mich. Die Bushaltestelle bei Schöffelding wäre meine Endstation gewesen. Weil ich endlich aktiv geworden bin, habe ich es geschafft.

Bis hierher.

10

Es gibt Momente, da wünscht man sich, dass es nur ein Traum ist. Dann wieder gibt es Träume, in denen man sich wünscht, schnell aufzuwachen. Am schlimmsten aber sind die Momente, in denen man nicht weiß: Ist es echt oder alles nur ein böser Traum?

Donnerstag, 28. Juli, in den Abendstunden

Ich blicke verstört um mich. Hektisches Treiben an Maschinen. Eine Diagnose wird mir zugerufen: „Sie haben einen schweren Herzinfarkt!“ Kurze Zeit später bin ich auf der Intensivstation. Schläuche rein, Blut raus, Infusionen rein. Mund auf – jemand sprüht mir e twas in den Rachen. Eine gefühlte Hundertschaft ist damit beschäftigt, mein Blut zu verdünnen, meinen Puls runterzubekommen, meinen Kreislauf zu stabilisieren und mich am Leben zu erhalten. Auch ich kämpfe, versuche wach zu bleiben und spreche leise meinem Herz zu: „Du schaffst das! Gib nicht auf!“

Der unsichtbare Griff, der mein Herz umklammert, lässt langsam nach. Wieder wird mir etwas in den Mund gesprüht. Ich spüre Stiche im Arm. Dann wird mein Blut innerlich heiß. Es scheint zu kochen. Um Gottes willen, was ist nur los mit mir?

Ich weiß nicht, wie lange sie um mich gekämpft haben. Aber es muss ein sehr langer Kampf gewesen sein. Draußen hat sich längst die Nacht über das Krankenhaus gelegt. Mit den Worten „Wir haben ihn so weit im Griff“ beruhigen die Ärzte, selbst alle schweißgebadet, meine Frau. Kurz vor Mitternacht verlässt sie die Klinik.

Leider haben sie mich nicht im Griff. Irgendwann in der Nacht katapultiert mich plötzlich etwas Richtung Zimmerdecke. Mein Brustkorb schlägt immer wieder wild nach oben. Ich habe Angst, aus dem Bett zu fallen. Mein Gott, was ist das? Irgendwas will da raus!

Es ist mein Herz. Mit unglaublicher Wucht schlägt es wütend wie ein gefangenes Tier gegen meinen Brustkorb. Die Schwester, die an meinem Bett Wache hält, läutet Alarm. Tränen laufen mir wieder die Wangen hinunter.

Infusionen, Spritzen, Spray, EKG, Puls … Es dauert wieder eine ganze Ewigkeit, bis sie dieses wilde Tier in mir gezähmt haben. Ich spüre wieder einen normalen Herzschlag … bummbumm, bummbumm, bummbumm … Ich lausche und höre in mich hinein.

Als mich die schwarze Nacht langsam loslässt und sich draußen in das frische Blau eines neuen Morgens verwandelt, bin ich erleichtert – ich habe überlebt. Meine Brust tut nicht mehr weh, mein Herz schlägt wie gewohnt. Ich fühle mich … ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Lebend irgendwie, aber bescheiden. Auf Sparflamme. Deshalb lasse ich alles willenlos mit mir geschehen. Es ist fast so, als wäre ich selbst beim Geschehen gar nicht dabei. Trotzdem rede ich mir ein, dass dies alles nur eine kurze Unterbrechung meines Lebens ist.

Ein Arzt blickt mir ins Gesicht: „Sie hatten gestern einen sehr schweren Herzinfarkt. Sie hatten unheimliches Glück. Normalerweise wären Sie tot. Irgendwas hat Sie am Leben gehalten. Wir konnten Ihr Blut so weit verdünnen, dass die Gefahr zunächst gebannt war. Aber in der Nacht hat Ihr Herz noch einmal rebelliert. Sie müssen deshalb schnellstens in eine Herzkatheter-Abteilung. Ein Notfallwagen wird Sie nach München-Großhadern fahren. Ihre Frau informieren wir.“

Peng … das sitzt. Nun ja, denke ich mir kleinlaut, sicher ist sicher. Der Schock vom Vortag steckt mir immer noch in den Gliedern.

Im Schwebezustand zwischen Leben und Tod, winke ich meiner Frau aus dem Intensiv-Rettungswagen mit einem gequälten Lächeln zu, bevor sich die Türen schließen und die Reise ins 60 Kilometer entfernte München losgeht.

Neben meiner Liege haben ein Rettungssanitäter und ein Notarzt Platz genommen. Ein Radio läuft. „Danke“ – das Lied der Fantastischen Vier. Was für ein Wink mit dem Zaunpfahl! Ich muss lachen. Der begleitende Notarzt und sein Assistent blicken mich fragend an.

„Können Sie das lauter machen, bitte?“, bitte ich den Mann in Weiß.

„Klar …“, antwortet der Arzt immer noch verwirrt.

„Wissen Sie … gestern saß ich noch ganz wichtig im Anzug bei Kunden, und jetzt … jetzt lieg ich hier – halbnackt, verkabelt und mit Schläuchen in den Venen.“ Ich lache und überlege dabei, wem ich vielleicht noch Danke sagen möchte. Da wären schon ein paar Leute. Vor allem meine Familie. Naja, momentan sieht es danach aus, dass mir noch jede Menge Zeit zum Bedanken bleibt.

11

Herzlich willkommen im Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Das Klinikum der LMU ist ein Zentrum der Hochleistungsmedizin, der Innovation und des medizinisch-technischen Fortschritts, in dem gleichzeitig das Gefühl von individueller Betreuung, Geborgenheit und Vertrauen zu spüren ist. (Information auf der Webseite des Klinikums Großhadern)

Freitag, 29. Juli

Die Tür des Rettungswagens öffnet sich. Ich habe schon viel über das Klinikum gehört, zu sehen bekomme ich kaum etwas. Nur e inen Flur, einen Aufzug und dann die Intensivstation. Dort werde ich umgebettet und an diverse Geräte angeschlossen. Der Chef der Intensiv stellt sich kurz vor, ich lerne die Schwester kennen und unterschreibe blind diverse Blätter. Alle sehr freundlich, denke ich mir, bevor es dann still um mich wird. Ich bin mit meinen Gedanken allein: Ich habe keine Ahnung, wie es nun weitergeht. Ist alles schon überstanden? Kommt da noch was? Außer warten kann ich nichts tun – die anderen sind am Zug.

Ich blicke mich um: Die Station besteht aus einem langen Flur mit Räumen auf beiden Seiten. Ich liege in dem Zimmer am Kopfende. Die Tür ist geöffnet und von meinem Bett aus habe ich direkte Sicht auf den Flur. Und jeder, der den Flur entlanggeht, hat direkte Sicht auf mich. Es ist warm. Viel zu warm. Ich zerre an meinem verschwitzten Krankenhauskittel und lege ihn ans Fußende. Jetzt habe ich nur noch meine Shorts an. Im Nachhinein weiß ich, dass dies der Zeitpunkt ist, an dem ich beginne, meine Scham zu verlieren.

Links von mir steht ein weiteres Bett. Darin liegt jemand. Ich kann ihn aber nicht sehen, ein Vorhang trennt uns voneinander. Nur die vielen Geräte um das Bett verraten mir, dass es auch dort jemandem schlecht geht.

Wahrscheinlich kann derjenige Gedanken lesen … „Servus, was ham Sie?“, fragt eine mürrische Männerstimme in Münchner Dialekt.

„Herzinfarkt.“

„Ich auch. Hob die Waschmaschin in nen fünften Stock trogn. No hob i schlecht gschlofa. Und der Ortz hot gmoant, des wär a Herzinfarkt. Und bei Eahna?“

„Ich war im Auto unterwegs und da hat es mich erwischt. Ist aber alles gut gegangen. Ich bin jetzt nur noch hier, weil sie in der Herzkatheter-Abteilung sicher gehen wollen, dass alles wieder gut ist.“

„Im Herzkatheter wor i heut in der Früh scho drin.“

Mein Apfelfon klingelt. Es ist meine Frau. Sie will heute Abend mit meinem Sohn kommen. Jetzt ist die Welt für mich wieder in Ordnung. Seit dem Unglück habe ich gehofft und gebetet, dass ich meinen Sohn wiedersehen darf – wenigstens noch einmal. Nun werde ich mein Kind in die Arme nehmen können. Mehr will ich momentan gar nicht. Alles wird gut. Ich schätze, dass ich noch zwei bis drei Tage zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben muss. Gute Aussichten, finde ich. Erschöpft schlafe ich ein.

12

Arme Sau, denke ich mir, er hat echt die Arschkarte gezogen.

Als ich aufwache, ist das Zimmer voller Ärzte. Sie stehen um das Bett meines Zimmerkollegen. Ich bekomme nur seine Sprachlosigkeit mit und lausche den Worten des Chefarztes: „Wir kommen um eine Bypass-Operation bei Ihnen leider nicht herum. Da Sie einen Hinterwandinfarkt hatten, müssen wir Ihr Herz stilllegen, während Sie von der Herz-Lungen-Maschine versorgt werden. Hierzu wird dann Ihr Brustkorb geöffnet.“ Hierzu wird dann Ihr Brustkorb geöffnet.

Hierzu wird dann Ihr Brustkorb geöffnet.

Die Worte hämmern in meinem Kopf. In seiner Haut möchte ich nicht stecken, denke ich. Das Zimmer leert sich wieder. Der Vorhang trennt uns zwar, aber ich kann mir vorstellen, wie es in ihm aussieht.

Totenstille liegt über dem Raum.

Dann kommt der Chef der Station mit einer Schwester. Mit ruhigen Worten versuchen sie, den anderen zu beruhigen: „Normaler Eingriff“, „Standard“, „Routine“, „täglich“, „Überlebenschance“ und „Heilung“ höre ich als Wortfetzen, die sich in mir zu einem Knäuel zusammenballen. Ganz genau wird die OP geschildert. Ich bin froh, nicht in seiner Situation zu sein. Oder bin ich es doch? Nein … schüttle ich mein Unbehagen ab. Mir geht es doch wieder gut! Außer dem müsste ich jetzt erstmal auf die Toilette.

„Schwester, wo sind denn hier die Toiletten?“

„Auf einer Intensiv gibt es keine Toiletten. Ich bring Ihnen die

Schüssel.“

„Gut, wo finde ich dann die Toiletten?“

„Ich sagte doch, dass es keine gibt.“

„Aber wofür bringen Sie mir dann die Schlüssel?“

„Ich sagte nicht Schlüssel – ich sagte Schüssel!“

Rumms, das sitzt. Ich will keine Schüssel. Ich will auf eine normale Toilette.

„Sie wären nicht der Erste, den es dann umhaut …“, ruft sie mir durch die offene Tür zu.

Kurze Zeit später taucht sie mit einem metallenen Gegenstand auf.

„Hier.“

„Nö.“

„Was, nö?“

„Ich muss nicht!“

„Sie haben doch gesagt, Sie müssten aufs Klo …“

„Ja, muss ich auch. Aber ich muss nicht auf ’ne Schüssel.“

„Meinetwegen, ich lass sie Ihnen da.“

„Die können Sie wieder mitnehmen. Ich benötige sie nicht.“

„Na, irgendwann sind Sie froh darum“, lacht sie voll Schadenfreude.

„Irgendwann? Ich bin gleich im Herzkatheter und dann eh bald zuhause!“

„Soso … warten Sie erstmal ab.“

„Ich gehe auf eine richtige Toilette oder gar nicht!“

„Jaja …“