6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

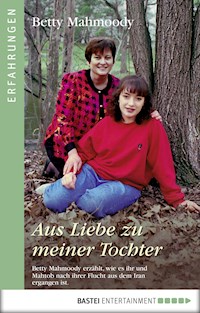

Nichts ahnend fliegt Betty Mahmoody zusammen mit ihrer kleinen Tochter und ihrem persischen Ehemann für einen zweiwöchigen Aufenthalt in den Iran. Bereits nach wenigen Tagen muss sie feststellen, dass ihr Mann sich immer mehr verändert. Er schlägt sie und ihre Tochter und sperrt sie ein. Von einer Rückkehr in die USA ist nicht mehr die Rede. Als es Betty gelingt, Kontakt zur Schweizer Botschaft aufzunehmen, erfährt sie, dass sie das Land nur ohne ihre Tochter verlassen kann. Das aber will sie unter keinen Umständen...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 723

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Inhalt

CoverInhaltTitelImpressumVorwort zur aktualisierten NeuausgabeKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25NachbemerkungGlossarBetty Mahmoodymit William Hoffer

Nicht ohne meine Tochter

Sie wird von ihrem persischen Ehemann in Teheran festgehalten. Sie hätte fliehen können, ihre Tochter aber sollte sie zurücklassen …

Aus dem Amerikanischen von Herlind Grau und Klara D. Klein

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Für die Originalausgabe:

Copyright © 1987 by Betty Mahmoody with William Hoffer

Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Not Without My Daughter«

Für diese Ausgabe:

Copyright © 1988/2015 by Bastei Lübbe AG, Köln

Datenkonvertierung E-Book:

hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-1015-3

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Vorwort zur aktualisierten Neuausgabe

von Betty Mahmoody

Die Saat zu dem Buch Nicht ohne meine Tochter wurde schon gelegt, als Mahtob und ich noch von meinem Mann im Iran gefangen gehalten wurden. Genauer gesagt, als ich erfuhr, dass meine Rechte als Bürgerin der USA nichts galten, weil ich mit einem Iraner verheiratet war und in dieses Land gereist war. Solange wir uns dort aufhielten, waren Mahtob und ich iranische Staatsangehörige und mussten uns dem iranischen Recht beugen. Weil ich mich geradezu verpflichtet fühlte, andere Menschen vor diesem Risiko zu warnen, erzählte ich unsere Geschichte.

Als unsere Erlebnisse in der Öffentlichkeit bekannt wurden, nahmen immer wieder Menschen Kontakt mit mir auf, die etwas Ähnliches erlebt hatten oder deren Kinder ins Ausland entführt worden waren. Sie hatten ihre Geschichte nicht öffentlich erzählt, weil sie sich schuldig fühlten – weil ihre Familien, die Medien und das Rechtssystem ihnen Schuldgefühle eingeimpft hatten. Man hatte ihnen gesagt, sie hätten es besser wissen müssen: Warum hatten sie denn einen Ausländer geheiratet? Und weil sie sich hatten einreden lassen, das Ganze sei ihre Schuld, ertrugen sie ihr Leid in aller Stille.

Auch ich bin immer wieder kritisiert worden, weil ich mich und meine Tochter in eine solche prekäre Situation gebracht hatte. Aber ich habe darauf mit der Überlegung geantwortet, dass unsere Welt immer kleiner wird, dass es immer mehr Migrationsbewegungen gibt und dass schon deshalb auch die Zahl bi-nationaler Kinder steigen wird. Wir müssen eine Möglichkeit finden, diese Kinder zu beschützen und nicht irgendwelche Schuldzuweisungen hin und her zu schieben.

Nicht ohne meine Tochter hat Eltern in einer solchen schwierigen Lage eine Stimme verliehen und die öffentliche Aufmerksamkeit geweckt, sodass heute mehr Informationen zugänglich sind. Auch das Rechtssystem wurde der veränderten Situation angepasst. Nach wie vor gibt es Entführungen von Kindern ins Ausland, aber heute wird das Thema offen diskutiert und es gibt viele Schritte in die richtige Richtung, um das Problem zu lösen.

Internationale Kindesentführung durch ein Elternteil (so der offizielle Begriff) ist ein weltweites Phänomen, das sich nicht auf islamische Länder beschränkt. Allerdings ist es schwieriger, ein Kind aus diesen Ländern zurückzuholen, weil sie sich eher zögernd verhalten, wenn es um den Beitritt zu internationalen Abkommen in Bezug auf Kinder geht.

Nach der Veröffentlichung von Nicht ohne meine Tochter begegnete mir auch ein großes Interesse von Lesern im Hinblick auf Gewalt in der Familie. Viele können nicht verstehen, dass ich mich nie als misshandelte Frau verstanden habe und dass ich erst durch andere darauf aufmerksam gemacht werden musste. Dass ich anfangen konnte, auch darüber zu sprechen, hat mich persönlich viel weitergebracht und war auch für meine Tochter sehr wichtig.

Mahtob hat in ihrer Kindheit mehr durchmachen müssen als viele andere Kinder. Nach unserer Flucht aus dem Iran musste sie mit der ständigen Angst leben, ihr Vater könnte sie zurückfordern. Als sie dreizehn Jahre alt war, wurde festgestellt, dass sie an Lupus erkrankt war. Die Schübe dieser Krankheit werden durch Stress ausgelöst – und davon gab es reichlich in ihrem Leben.

Als sie noch ein kleines Mädchen war, hat man ihr geraten, meine Bücher nicht zu lesen. Der Rat kam aus einem Verlag, und man schlug ihr vor, eines Tages ihre eigene Geschichte aus der Sicht eines Kindes zu erzählen, unbeeinflusst von den Augen einer Erwachsenen. Jetzt hat sie beschlossen, dass die Zeit dafür gekommen ist. Für mich als Mutter ist es eine große Ehre, meine eigenen Bücher neben dem meiner Tochter in den Buchhandlungen zu sehen.

1

Meine Tochter war auf ihrem Fensterplatz an Bord der British-Airways-Maschine eingenickt. Ihre rotbraunen Locken umrahmten ihr Gesicht und fielen ungebändigt bis zu ihren Schultern herunter. Sie waren noch nie geschnitten worden.

Wir schrieben den 3. August 1984.

Mein geliebtes Kind war von unserer langen Reise erschöpft. Am Mittwochmorgen hatten wir Detroit verlassen, und während wir uns dem Ende dieses letzten Reiseabschnitts näherten, ging die Sonne auf und der Freitag begann.

Moody, mein Mann, blickte von den Seiten seines Buches auf, das auf seinem Schoß lag. Er schob die Brille auf seine höher werdende Stirn. »Du solltest dich jetzt fertig machen«, sagte er.

Ich öffnete meinen Sicherheitsgurt, nahm meine Handtasche und machte mich auf den Weg durch den schmalen Gang zur Toilette im Heck des Flugzeugs. Das Personal war schon dabei, die Abfälle einzusammeln und die Landung vorzubereiten.

Es ist ein Fehler, sagte ich mir. Wenn ich bloß auf der Stelle aus diesem Flugzeug aussteigen könnte! Ich schloss mich in der Toilette ein und sah im Spiegel eine Frau an der Grenze zur Panik. Ich war gerade neununddreißig geworden, und in dem Alter sollte eine Frau ihr Leben im Griff haben. Wie, fragte ich mich, hatte ich die Kontrolle verloren?

Ich frischte mein Make-up auf, um möglichst gut auszusehen und um mich abzulenken. Ich wollte nicht hier sein, aber ich war hier, also musste ich das Beste daraus machen. Vielleicht würden diese zwei Wochen ja schnell vorübergehen. Wenn wir wieder zu Hause in Detroit wären, würde Mahtob in die Vorschulklasse einer Montessori-Schule in der Vorstadt kommen. Moody würde sich wieder in seine Arbeit vertiefen. Wir würden den Bau unseres Traumhauses in Angriff nehmen. Du musst nur diese beiden Wochen durchstehen, sagte ich mir.

Ich suchte in meiner Handtasche nach der dicken schwarzen Strumpfhose, die ich auf Moodys Anweisung hin gekauft hatte. Ich zog sie an und strich den Rock meines konservativen dunkelgrünen Kostüms glatt. Noch einmal betrachtete ich mein Spiegelbild und verwarf den Gedanken, mir mit der Bürste durch mein braunes Haar zu fahren. Wozu der Aufwand?, fragte ich mich. Ich band das dicke grüne Kopftuch um, das ich, wie Moody gesagt hatte, immer tragen musste, wenn wir aus dem Haus gingen. Mit dem Knoten unter dem Kinn sah ich aus wie eine alte Bauersfrau.

Prüfend betrachtete ich meine Brille. Ich fand mich ohne sie attraktiver. Wollte ich Moodys Familie beeindrucken oder wollte ich möglichst viel von diesem schwierigen Land sehen? Ich ließ die Brille auf; das Kopftuch hatte ohnehin schon irreparablen Schaden angerichtet.

Schließlich kehrte ich zu meinem Platz zurück.

»Ich habe mir überlegt, dass wir unsere amerikanischen Pässe lieber verstecken sollten«, sagte Moody. »Wenn sie die finden, werden sie sie uns wegnehmen.«

»Aber wo?«, fragte ich.

Moody überlegte kurz. »Deine Handtasche werden sie durchsuchen, weil du Amerikanerin bist«, sagte er. »Gib mir die Pässe. Bei mir werden Sie es kaum versuchen.«

Das war vermutlich richtig, denn mein Mann gehörte in seiner Heimat zu einer berühmten Familie. Das wurde schon aus seinem Namen deutlich. Persische Namen haben – jeder für sich – eine besondere Bedeutung, und jeder Iraner konnte aus Moodys vollem Namen – Sayyed Bozorg Mahmoody – eine Menge schließen: »Sayyed« ist ein religiöser Titel, der auf einen direkten Nachkommen des Propheten Mohammed auf beiden Seiten der Familie hinweist, und Moody besaß einen komplizierten, in Farsi geschriebenen Stammbaum, um dies zu untermauern. Seine Eltern hatten ihm den Namen »Bozorg« gegeben, in der Hoffnung, er werde eines Tages die Größe, Würde und Ehre erlangen, die der Name verheißt. Der Familienname hatte eigentlich Hakim gelautet, aber Moody wurde um die Zeit geboren, als der Schah ein Edikt erließ, das islamische Namen wie diesen verbot, sodass Moodys Vater den Familiennamen in Mahmoody änderte, was eher persisch als islamisch ist. Er ist von Mahmud abgeleitet, was so viel heißt wie »der Gepriesene«.

Zum Glanz seines Namens kam noch das Prestige der Ausbildung. Obgleich Moodys Landsleute offiziell alles Amerikanische hassen, genießt das amerikanische Erziehungssystem bei ihnen hohes Ansehen. Als ein in Amerika ausgebildeter Arzt zählte Moody zur privilegierten Elite seiner Heimat.

Ich stöberte in meiner Handtasche, fand die Pässe und gab sie Moody. Er ließ sie in die Innentasche seiner Anzugjacke gleiten.

Bald darauf befand sich das Flugzeug im Anflug auf Teheran. Die Motoren wurden merklich gedrosselt, und die Nase des Flugzeugs neigte sich ungewöhnlich tief nach unten, sodass wir steil und schnell abstiegen. »Wir müssen so schnell hinunter wegen der Berge, die die Stadt umgeben«, sagte Moody. Die ganze Maschine bebte unter der Belastung. Plötzlich aufgeschreckt, erwachte Mahtob und umklammerte meine Hand. Beunruhigt sah sie zu mir auf.

»Alles in Ordnung«, erklärte ich ihr. »Wir landen gleich.«

Wie kam ich als Amerikanerin dazu, in ein Land zu fliegen, das sich wie kaum ein anderes in der Welt den Amerikanern gegenüber unverhüllt feindselig verhielt? Warum brachte ich meine Tochter in ein Land, das in einen erbitterten Krieg mit dem Irak verwickelt war?

Sosehr ich mich auch bemühte, es gelang mir nicht, die unbestimmbare Furcht zu verdrängen, die mich verfolgte, seit Moodys Neffe Mammal Ghodsi diese Reise vorgeschlagen hatte. Ein zweiwöchiger Urlaub war überall zu ertragen, wenn man sich darauf freuen konnte, danach in die gewohnte Normalität zurückzukehren. Ich aber war von einer Ahnung besessen, die, wie mir alle meine Freunde versicherten, grundlos war: dass Moody, wenn er Mahtob und mich einmal in den Iran gebracht hätte, versuchen würde, uns für immer dort festzuhalten.

Das würde er niemals tun, hatten mir meine Freunde versichert. Moody war durch und durch amerikanisiert. Zwei Jahrzehnte lang hatte er in den Vereinigten Staaten gelebt. Sein gesamter Besitz, seine Arztpraxis – die Summe seiner Gegenwart und seiner Zukunft – befanden sich in Amerika. Warum sollte er auch nur erwägen, sein vergangenes Leben wieder aufzunehmen?

Auf der rationalen Ebene waren die Argumente überzeugend, aber keiner kannte Moodys widersprüchliche Persönlichkeit so gut wie ich. Moody war ein liebevoller Ehemann und Vater; dennoch neigte er dazu, mit dumpfer Gleichgültigkeit die Bedürfnisse und Wünsche seiner eigenen Familie zu übergehen. In seinem Kopf saß brillante Intelligenz neben düsterer Verwirrung. Kulturell gesehen war er eine Mischung aus Ost und West; nicht einmal er selbst wusste, welcher der Einflüsse in seinem Leben vorherrschend war.

Moody hatte allen Grund, uns nach unserem zweiwöchigen Urlaub wieder nach Amerika zu bringen, und er hatte jedes Recht, uns zum Verbleib im Iran zu zwingen.

Warum hatte ich angesichts dieser erschreckenden Möglichkeit in die Reise eingewilligt?

Mahtob.

In den ersten vier Lebensjahren war sie ein glückliches, aufgewecktes Kind gewesen; voller Lebensfreude und mit einer herzlichen Beziehung zu mir, ihrem Vater und ihrem Hasen, einem billigen, platt gedrückten Stofftier, ungefähr ein Meter zwanzig groß, mit weißen Pünktchen auf grünem Grund. An den Pfoten hatte der Hase Saugnäpfe, sodass sie ihn auf ihren Füßen befestigen und mit ihm tanzen konnte.

Mahtob.

In Farsi, der offiziellen Sprache der Islamischen Republik Iran, bedeutet das Wort »Mondschein«.

Für mich aber heißt Mahtob »Sonnenschein«.

Als die Räder der Maschine auf der Landebahn aufsetzten, sah ich zuerst Mahtob und dann Moody an, und mir war klar, warum ich in den Iran gekommen war.

Wir traten aus dem Flugzeug in die erdrückende schwüle Sommerhitze von Teheran – eine Hitze, die uns physisch fertigzumachen schien, als wir über das Stück Asphalt vom Flugzeug zu einem wartenden Bus gingen, der uns zum Terminal brachte. Und es war erst sieben Uhr morgens.

Mahtob klammerte sich fest an meine Hand und nahm mit ihren großen braunen Augen diese fremde Welt auf.

»Mommy«, flüsterte sie, »ich muss mal.«

»Gut, dann suchen wir eine Toilette.« Als wir in den Terminal kamen und die große Empfangshalle betraten, wurden unsere Sinne von einer weiteren unangenehmen Wahrnehmung überschwemmt – dem überwältigenden Gestank von Körperausdünstungen, der durch die Hitze noch verstärkt wurde. Ich hoffte nur, dass wir da bald wieder rauskämen, aber in dem Raum waren Passagiere von verschiedenen Flügen zusammengepfercht, und alle drängelten und schubsten zu dem einzigen Passkontrollschalter, der auch der einzige Ausgang aus dieser Halle war.

Wir waren gezwungen, uns durchzudrängeln, uns wie die anderen unseren Weg nach vorne zu bahnen. Ich nahm Mahtob auf den Arm, um sie vor den Menschenmassen zu schützen. Um uns herum war schrilles Stimmengewirr zu hören. Mahtob und ich waren nass geschwitzt.

Ich wusste zwar, dass die Frauen im Iran ihre Arme, Beine und Stirn verhüllen mussten, aber ich war überrascht zu sehen, dass alle weiblichen Flughafenangestellten ebenso wie die meisten weiblichen Passagiere fast vollständig in etwas eingehüllt waren, was Moody als Tschador bezeichnete. Ein Tschador ist ein großes halbmondförmiges Tuch, das um Schultern, Stirn und Kinn gewunden wird und nur Augen, Nase und Mund freilässt. Das Resultat erinnert an die Tracht einer Nonne aus vergangener Zeit. Die strenggläubigeren Iranerinnen ließen nur ein Auge hervorlugen. Frauen, die mehrere schwere Gepäckstücke in einer Hand trugen, weil sie die andere dazu brauchten, das Tuch unter dem Kinn zusammenzuhalten, huschten durch den Flughafen. Die langen, fließenden schwarzen Stoffbahnen ihrer Tschadors bauschten sich weit. Am meisten faszinierte mich die Tatsache, dass der Tschador freiwillig getragen wurde. Es gab andere Gewänder, die die strengen Kleidungsvorschriften ebenfalls erfüllten, aber diese muslimischen Frauen hatten beschlossen, trotz der erdrückenden Hitze den Tschador zu tragen, noch über allen anderen Sachen. Ich staunte über die Macht, die ihre Gesellschaft und ihre Religion auf sie ausübten.

Wir brauchten eine halbe Stunde, um uns unseren Weg durch die Menge bis zur Passkontrolle zu bahnen, wo sich ein finster dreinblickender Beamter den iranischen Pass ansah, der uns alle drei auswies, ihn stempelte und uns durchwinkte. Dann folgten Mahtob und ich Moody eine Treppe höher um eine Ecke in die Gepäckausgabe, einen anderen großen, mit Passagieren vollgestopften Raum.

»Mommy, ich muss mal«, sagte Mahtob wieder und trat unruhig von einem Bein auf das andere.

Auf Farsi fragte Moody eineverhüllte Frau nach dem Weg. Sie deutete auf das entgegengesetzte Ende des Raums und eilte geschäftig weiter. Mahtob und ich ließen Moody an der Gepäckausgabe zurück und machten die Toilette ausfindig. Als wir uns dem Eingang näherten, zögerten wir, abgeschreckt durch den Gestank. Widerstrebend gingen wir hinein. Auf der Suche nach einer Toilette blickten wir in dem verdunkelten Raum umher, aber alles, was wir fanden, war ein Loch im Zementboden, inmitten einer flachen, ovalen Porzellanschüssel. Überall auf dem Boden lagen mit Fliegen übersäte Haufen, weil die Leute das Loch entweder nicht getroffen oder einfach nicht beachtet hatten. »Das stinkt ja widerlich!«, stieß Mahtob hervor und zog mich weg. Wir liefen schnell zu Moody zurück.

Mahtobs Nöte waren offensichtlich, aber nach einer anderen öffentlichen Toilette mochte sie wohl auch nicht suchen. Sie wollte lieber warten, bis wir im Haus ihrer Tante, Moodys Schwester, angekommen waren, einer Frau, von der er immer in ehrfürchtigem Ton sprach. Sara Mahmoody Ghodsi war die Matriarchin der Familie, die von jedem voll Respekt mit Ameh Bozorg, »ehrwürdige Tante«, angesprochen wurde. Es wird alles besser werden, wenn wir erst bei Ameh Bozorg zu Hause sind, dachte ich.

Mahtob war erschöpft, aber sie konnte sich nirgendwo hinsetzen, sodass wir schließlich den Kinderwagen auseinanderklappten, den wir als Geschenk für einen von Moodys neugeborenen Verwandten mitgebracht hatten. Erleichtert setzte sich Mahtob hinein.

Während wir auf unser Gepäck warteten, für dessen Auftauchen es keinerlei Anzeichen gab, hörten wir einen schrillen Schrei, der in unsere Richtung kam. »Da’idschan!!«, kreischte die Stimme. »Da’idschan!«

Als er die Worte »lieber Onkel« auf Farsi hörte, drehte sich Moody um und rief einem Mann, der in unsere Richtung eilte, einen freudigen Gruß entgegen. Die beiden Männer umarmten sich mehrmals, und als ich die Tränen auf Moodys Gesicht sah, hatte ich plötzlich ein schlechtes Gewissen, weil ich nur so zögernd in diese Reise eingewilligt hatte. Hier war seine Familie. Hier waren seine Wurzeln. Natürlich wollte, musste er seine Verwandten sehen. Er würde sich zwei Wochen an ihnen freuen, und dann würden wir wieder nach Hause fahren.

»Das ist Zia«, sagte mir Moody.

Zia Hakim schüttelte mir herzlich die Hand. Er war einer von den unzähligen jungen männlichen Verwandten, die Moody unter dem praktischen Begriff »Neffe« zusammenfasste. Zias Schwester Malouk war mit Mostafa verheiratet, dem dritten Sohn von Moodys ehrenwerter älterer Schwester. Zias Mutter war die Schwester von Moodys Mutter, und sein Vater war der Bruder von Moodys Vater. Oder war es umgekehrt? Die Verwandtschaftsverhältnisse wurden mir nie ganz klar. »Neffe« war die einfachste Bezeichnung.

Zia war sehr gespannt auf die erste Begegnung mit Moodys amerikanischer Ehefrau. In geschliffenem Englisch hieß er mich im Iran willkommen. »Ich bin so froh, dass ihr gekommen seid«, sagte er. »Wie lange haben wir darauf gewartet!« Dann riss er Mahtob an sich und überhäufte sie mit Umarmungen und Küssen.

Er war ein gut aussehender Mann mit edlen arabischen Gesichtszügen und einem gewinnenden Lächeln. Er war größer als die meist kleinwüchsigen Iraner um uns herum, und sein Charme und seine Kultiviertheit waren offensichtlich. So, hatte ich gehofft, würde Moodys Familie sein. Zias rotbraunes Haar war modisch geschnitten. Er trug einen ordentlichen, maßgeschneiderten Anzug und ein frisch gebügeltes Hemd mit offenem Kragen. Und das Beste von allem: Er war sauber.

»Draußen warten viele Leute, um euch zu sehen«, sagte er strahlend. »Sie sind schon seit Stunden hier.«

»Wie bist du durch den Zoll gekommen?«, fragte Moody.

»Ein Freund von mir arbeitet hier.«

Moodys Miene heiterte sich auf. Verstohlen zog er unsere amerikanischen Pässe aus seiner Jackentasche. »Was sollen wir mit denen machen?«, fragte er. »Wir wollen nicht, dass sie konfisziert werden.«

»Ich werde sie für euch aufbewahren«, sagte Zia. »Hast du Geld?«

»Ja.« Moody zählte mehrere Banknoten ab und übergab sie Zia zusammen mit unseren amerikanischen Pässen.

Ich war beeindruckt. Zias Erscheinung und der Eindruck von Macht, den er ausstrahlte, bestätigte das, was Moody mir über seine Familie erzählt hatte. Die meisten waren gebildet, viele hatten einen Universitätsabschluss. Sie waren Mediziner wie Moody oder arbeiteten in der Wirtschaft. Ich hatte mehrere seiner »Neffen«, die uns in den Vereinigten Staaten besucht hatten, kennengelernt, und sie alle schienen ein gewisses gesellschaftliches Ansehen bei ihren Landsleuten zu genießen.

Aber es sah so aus, als ob nicht einmal Zia das Tempo der Gepäckarbeiter beschleunigen konnte. Alle bewegten sich hektisch und redeten fortwährend, aber das schien wenig zu bewirken. Schließlich standen wir über drei Stunden lang in der Hitze, zuerst, um auf unser Gepäck zu warten, und dann in einer schier endlosen Schlange vor dem Zoll. Mahtob blieb still und geduldig, obwohl ich wusste, dass sie Höllenqualen ausstehen musste. Endlich erreichten wir schiebend und drängend den Anfang der Schlange, Moody voran, ich, Mahtob, den Kinderwagen im Gefolge.

Der Zollbeamte durchsuchte sorgfältig jedes unserer Gepäckstücke und hielt inne, als er einen ganzen Koffer voll verschreibungspflichtiger Medikamente entdeckte. Er und Moody führten eine lebhafte Diskussion in Farsi. Moody erklärte mir in Englisch, er habe dem Zollbeamten gesagt, dass er Arzt sei und die Medikamente mitgebracht habe, um sie für das hiesige medizinische Versorgungszentrum zur Verfügung zu stellen.

Da sein Misstrauen geweckt worden war, stellte der Zollbeamte weitere Fragen. Moody hatte zahlreiche Geschenke für seine Angehörigen mitgebracht. Die mussten ausgepackt und kontrolliert werden. Der Zollbeamte öffnete unsere Kleiderkoffer und fand Mahtobs Hasen, eine in der letzten Sekunde vorgenommene Ergänzung unseres Gepäcks. Es war ein reiseerfahrener Hase, der uns schon nach Texas, Mexiko und Kanada begleitet hatte. In dem Augenblick, als wir in Detroit das Haus verlassen wollten, hatte Mahtob entschieden, dass sie nicht ohne ihren besten Freund in den Iran reisen konnte.

Der Zollbeamte erlaubte uns, den Koffer mit Kleidungsstücken und – zu Mahtobs Erleichterung – den Hasen zu behalten. Der Rest des Gepäcks, sagte er, würde uns später zugeschickt werden, nachdem es gründlich untersucht worden wäre.

Erleichtert verließen wir ungefähr vier Stunden nach der Landung unserer Maschine das Flughafengebäude.

Augenblicklich war Moody in einer Menge von festlich gekleideten, verschleierten Menschen eingeschlossen, die an seinem Anzug zerrten und vor Begeisterung schrien. Mehr als hundert Verwandte drängten sich um uns und kreischten, schüttelten seine Hand, umarmten und küssten ihn, küssten mich, küssten Mahtob. Alle schienen Blumen bei sich zu haben, die sie Mahtob und mir in die Hand drückten. Schon bald hatten wir beide Arme voll.

Warum trage ich nur dieses blöde Kopftuch?, fragte ich mich. Mein Haar klebte mir am Kopf. Schweißgebadet dachte ich, dass ich mittlerweile schon so riechen musste wie die anderen.

Moody weinte Freudentränen, als Ameh Bozorg ihm um den Hals fiel. Sie war eingehüllt in den allgegenwärtigen dicken, schwarzen Tschador, aber ich erkannte sie dennoch von Fotos her. Ihre Hakennase war unverkennbar. Sie war eine grobknochige, breitschultrige Frau und um einiges älter als Moody mit seinen siebenundvierzig Jahren. Sie hielt ihn fest umklammert, warf ihre Arme um seine Schultern, stieß sich mit den Füßen vom Boden ab und schlang ihre Beine um ihn, als wollte sie ihn nie wieder loslassen.

In Amerika war Moody ein osteopathischer Anästhesist, ein angesehener Mediziner mit einem Jahreseinkommen von ungefähr einhunderttausend Dollar. Hier war er nur Ameh Bozorgs kleiner Junge, wie früher. Moodys Eltern, beide Ärzte, waren gestorben, als Moody erst sechs Jahre alt war, und seine Schwester hatte ihn wie ihren eigenen Sohn aufgezogen. Seine Rückkehr nach einer fast zehnjährigen Abwesenheit überwältigte sie so, dass andere Verwandte sie schließlich von ihm wegziehen mussten.

Moody stellte uns vor, und sie überschüttete uns mit ihrer Zuneigung, umarmte mich heftig, küsste mich ab und plapperte die ganze Zeit in Farsi. Ihre Nase war so riesig, dass ich kaum glauben konnte, dass sie echt war. Sie ragte unter zwei grünlich-braunen Augen hervor, die vor Tränen glasig waren. Ihr Mund war voller schiefer, fleckiger Zähne.

Moody stellte auch ihren Mann, Baba Hadschi, vor. Er sagte, der Name bedeute »Vater, der in Mekka gewesen ist«. Baba Hadschi war ein kleiner, mürrischer Mann, in einen ausgebeulten, grauen Anzug gekleidet, dessen Hose weit über seine Leinenschuhe fiel. Er sagte nichts, sondern starrte nur vor mir auf den Boden, damit seine Augen, die tief in seinem braunen, runzeligen Gesicht lagen, meinen Blick nicht trafen. Sein spitzer weißer Bart war eine exakte Kopie von dem des Ayatollah Khomeini.

Plötzlich spürte ich, wie ein schwerer Blumenkranz, größer als ich selbst, so über meinen Kopf gelegt wurde, dass er auf meinen Schultern ruhte. Das schien eine Art Signal zu sein, denn die Menge bewegte sich nun geschlossen zum Parkplatz. Alle rannten zu einer Gruppe von gleich aussehenden kleinen, weißen, kastenförmigen Autos, und sechs, acht, sogar zwölf von ihnen quetschten sich in einen Wagen; überall waren nur Arme und Beine zu sehen.

Moody, Mahtob und ich wurden feierlich zu einem besonderen Wagen geführt, einem großen, geräumigen, türkisfarbenen Chevy, Baujahr Anfang der Siebzigerjahre. Wir nahmen auf dem Rücksitz Platz. Ameh Bozorg saß vorne neben ihrem Sohn, dem, weil er ihr ältestes männliches Kind war, die Ehre zukam, uns zu fahren. Zohreh, die älteste unverheiratete Tochter, saß neben Mutter und Bruder.

In dem mit Blumengirlanden geschmückten Auto führten wir die lärmende Prozession vom Flugplatz weg. Wir fuhren direkt um den gigantischen Schayad-Turm herum, der auf vier elegant geschwungenen Füßen stand. Fahlgrau mit eingelegten türkisfarbenen Mosaiken strahlte er in der Mittagssonne. Er war vom Schah erbaut worden, als ein erlesenes Beispiel persischer Architektur. Moody hatte mir erzählt, dass Teheran für diesen eindrucksvollen Turm berühmt sei, der wie ein Wächter am Rande der Stadt stand.

Am Turm vorbei, bogen wir auf eine Schnellstraße ab. Hossein trat das Gaspedal durch und beschleunigte den alten Chevy auf einhundertdreißig Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit.

Als wir so dahinrasten, drehte Ameh Bozorg sich plötzlich um und warf mir ein in Geschenkpapier eingepacktes Paket zu. Es war schwer.

Ich sah Moody fragend an. »Mach es auf«, sagte er.

Ich öffnete es und fand einen großen langen Mantel, der mir bis zu den Knöcheln reichen würde. Er war überhaupt nicht modisch geschnitten, besaß nicht den leisesten Ansatz einer Taille. Wie Moody mir erklärte, war das Gewebe eine teure Wollmischung, aber es fühlte sich eher wie Nylon oder ein anderer Kunststoff an. Es war ziemlich dünn, aber so eng gewebt, dass es die Sommerhitze bestimmt noch verstärken würde. Ich fand die Farbe schrecklich: ein helles Oliv-Grau. Ich entdeckte auch ein großes, grünes Kopftuch, viel dicker als das, das ich trug.

Ameh Bozorg lächelte zufrieden über ihre Großzügigkeit und sagte etwas, was Moody übersetzte: »Der Mantel heißt Manto. Den tragen wir hier. Das Kopftuch heißt Rusari. Im Iran musst du das immer tragen, wenn du aus dem Haus gehst.«

Das hatte man mir vorher nicht gesagt. Als Mammal, der vierte Sohn von Baba Hadschi und Ameh Bozorg, diese Reise während eines Besuchs bei uns in Michigan vorgeschlagen hatte, hatte er mir gesagt: »In der Öffentlichkeit musst du lange Ärmel, ein Kopftuch und dunkle Strümpfe tragen.« Von einem langen, viel zu warmen Mantel in dieser schrecklichen Sommerhitze hatte er nichts gesagt.

»Mach dir darüber keine Gedanken«, sagte Moody. »Es ist ein Geschenk. Du musst ihn nur tragen, wenn du nach draußen gehst.«

Ich machte mir darüber aber Gedanken. Als Hossein den Wagen von der Schnellstraße herunterlenkte, betrachtete ich die Frauen, die über die von Menschen wimmelnden Gehwege huschten. Sie waren vollständig verhüllt, von Kopf bis Fuß, und die meisten trugen schwarze Tschadors über Mänteln und Kopftüchern, die aussahen wie der Manto und der Rusari, die mir gerade geschenkt worden waren. Alle waren graubraun. Was werden sie mit mir machen, wenn ich das nicht anziehe, fragte ich mich. Sperren sie mich dann wohl ein? Ich stellte Moody diese Frage, und er antwortete schlicht mit »Ja«.

Meine Besorgnis über die hiesigen Kleidungsvorschriften waren allerdings schnell vergessen, als Hossein zum Angriff auf den Stadtverkehr überging. Die engen Straßen waren verstopft, die Autos förmlich ineinander verkeilt. Jeder Fahrer suchte nach einer Lücke, und wenn er eine gefunden hatte, drückte er gleichzeitig auf Gaspedal und Hupe. Aufgebracht durch einen Stau, legte Hossein brutal den Rückwärtsgang ein und schleuderte mit dem Chevy rückwärts durch eine Einbahnstraße. Ich sah das Nachspiel mehrerer Karambolagen: Die Fahrer und die übrigen Insassen standen auf der Straße und schrien sich gegenseitig an; manchmal kam es sogar zu Handgreiflichkeiten.

Mithilfe von Moody, der alles übersetzte, erklärte Ameh Bozorg, dass es freitags normalerweise wenig Verkehr gäbe. Das war der muslimische Feiertag, an dem sich die Familien im Haus des ältesten Verwandten versammelten, um zusätzliche Zeit im Gebet zu verbringen. Aber jetzt kam die Stunde des Freitagsgebets, das im Zentrum der Stadt von einem der heiligsten aller heiligen Männer des Islam abgehalten wurde. Diese heilige Pflicht übte meistens der Präsident Hodschatoleslam Seyed Ali Khamenei (nicht zu verwechseln mit dem Ayatollah Ruhollah Khomeini, der als religiöser Führer rangmäßig noch höher stand als der Präsident) aus. Er wurde unterstützt von Hodschatoleslam Ali Akbar Hashemi Rafsandschani, dem Sprecher des Parlaments. Millionen Menschen – nicht nur Tausende, wie Ameh Bozorg betonte – nahmen am Freitagsgebet teil.

Mahtob ließ alles still über sich ergehen. Sie klammerte sich bei den Anblicken, Geräuschen und Gerüchen dieser fremden, neuen Welt mit vor Erstaunen weit aufgerissenen Augen an ihren Hasen. Ich wusste aber, wie nötig sie zur Toilette musste.

Nach einer Stunde, in der unser Leben in Hosseins Hand lag, fuhren wir schließlich vor dem Haus unserer Gastgeber Baba Hadschi und Ameh Bozorg vor. Moody gab damit an, in was für einer vornehmen Gegend das Haus seiner Schwester am Nordrand Teherans lag – nur zwei Haustüren von der chinesischen Botschaft entfernt. Von der Straße wurde es durch einen großen Zaun aus grünen, eng zusammengefügten Eisenstangen abgeschirmt. Wir traten durch ein zweiflügeliges Stahltor in einen zementierten Hof.

Mahtob und ich wussten, dass im Haus keine Schuhe erlaubt waren. Also folgten wir Moodys Beispiel, zogen die Schuhe aus und ließen sie im Hof. Es waren schon viele Gäste angekommen, sodass eine beachtliche Anzahl von Fußbekleidungen ein Ende des Hofes bedeckte. Drei Gasgrills, an denen eigens für diesen Anlass engagierte Bedienstete beschäftigt waren, befanden sich ebenfalls im Hof.

Auf Strümpfen betraten wir das riesige Haus aus Beton mit dem Flachdach durch eine Halle, die mindestens zweimal so groß war wie ein amerikanisches Wohnzimmer. Wände und Türen aus massivem Walnussholz waren mit einer farbenprächtigen Vertäfelung überzogen. Drei bis vier kostbare Perserteppiche übereinander bedeckten den größten Teil des Bodens. Darauf lagen dekorative Sofres, Wachstücher, bedruckt mit bunten Blumenmustern. Außer einem kleinen Fernsehgerät in einer Ecke gab es keine Möbel in dem Raum.

Durch die Fenster am Ende des Zimmers konnte ich einen flüchtigen Blick auf einen hinter dem Haus gelegenen Swimming Pool werfen, in dem das Wasser leuchtend blau schimmerte. Obwohl ich gar nicht gern schwimme, sah das kühle Wasser an diesem Tag doch besonders einladend aus.

Mehrere Gruppen von fröhlich plappernden Verwandten drängten sich aus ihren Autos und folgten uns in die Halle. Moody sprudelte sichtlich über vor Stolz auf seine amerikanische Frau. Er strahlte, als seine Verwandten Mahtob bemutterten.

Ameh Bozorg zeigte uns unser Zimmer in einem Flügel, der abseits vom Rest des Hauses links von der Halle lag. Es war ein kleiner quadratischer Raum mit zwei zusammengeschobenen Betten, deren Matratzen in der Mitte durchgelegen waren. Ein großer frei stehender Holzschrank war das einzige sonstige Möbelstück.

Schnell fand ich für Mahtob eine Toilette am Ende des Korridors, an dem unser Schlafzimmer lag. Als ich die Tür öffnete, schreckten Mahtob und ich zurück: Die größten Kakerlaken, die wir je gesehen hatten, huschten dort über den feuchten Marmorboden. Mahtob wollte nicht hineingehen, aber mittlerweile war das absolut nötig geworden. Sie zog mich mit hinein. Wenigstens hatte dieses Badezimmer eine Toilette nach amerikanischer Art und sogar ein Bidet. Anstelle von Toilettenpapier hing jedoch nur ein Wasserschlauch an der Wand.

Der Raum roch nach Schimmel, und ein eklig saurer Gestank wehte durch ein Fenster herein, das zu einer angrenzenden persischen Toilette hin geöffnet war. Dennoch war es ein Fortschritt gegenüber den sanitären Anlagen auf dem Flughafen. Mit mir an ihrer Seite fand Mahtob nun auch endlich Erleichterung.

Wir kehrten zur Halle zurück, wo Moody auf uns wartete. »Kommt mit«, sagte er. »Ich möchte euch etwas zeigen.«

Mahtob und ich folgten ihm nach draußen durch die Eingangstür und in den Hof.

Mahtob schrie auf. Eine frische, leuchtend rote Blutlache lag zwischen uns und der Straße. Mahtob wandte ihr Gesicht ab.

Moody erklärte ganz ruhig, seine Familie hätte ein Schaf gekauft, von einem Straßenhändler, der es uns zu Ehren geschlachtet hatte. Das hatte eigentlich vor unserer Ankunft geschehen sollen, sodass wir, als wir das Haus zum ersten Mal betraten, durch das Blut hätten gehen können. Nun mussten wir noch einmal hereinkommen, sagte er, und zwar durch das Blut.

»Also, hör mal, du kannst das ja machen«, sagte ich. »Aber ich werde so etwas Albernes nicht tun.«

Moody sagte ruhig, aber bestimmt: »Du musst es tun. Du musst ihnen Respekt zollen. Das Fleisch wird nachher armen Leuten gegeben.«

Ich fand, dass das ein verrückter Brauch war, aber ich wollte niemanden beleidigen, also willigte ich zögernd ein. Als ich Mahtob auf den Arm nahm, vergrub sie ihr Gesicht an meiner Schulter. Ich folgte Moody um die Blutlache herum zur Straßenseite und schritt durch sie hindurch, während seine Verwandten ein Gebet anstimmten. Nun waren wir offiziell willkommen geheißen.

Geschenke wurden überreicht. Es ist üblich, dass eine iranische Braut Goldschmuck von der Familie ihres Mannes bekommt. Ich war zwar keine Braut mehr, aber ich wusste genug von den gesellschaftlichen Gepflogenheiten dieses Landes, um bei unserem ersten Zusammentreffen Gold erwarten zu können. Aber Ameh Bozorg ignorierte diesen Brauch. Sie schenkte Mahtob zwei goldene Armreifen, aber für mich gab es keinen Schmuck. Das war eine deutliche Zurechtweisung; ich wusste, wie es sie aus der Fassung gebracht hatte, dass Moody eine Amerikanerin geheiratet hatte.

Sie schenkte uns beiden, Mahtob und mir, dekorative Tschadors, die wir im Haus tragen sollten. Meiner war cremefarben mit einem pfirsichfarbenen Blumenmuster. Mahtobs war weiß mit rosafarbenen Rosenknospen.

Ich murmelte ein Dankeschön für die Geschenke.

Ameh Bozorgs Töchter, Zohreh und Fereschteh, eilten geschäftig hin und her, boten den wichtigeren Gästen auf Tabletts Zigaretten an und reichten jedem Tee. Überall rannten schreiende Kinder herum, die von den Erwachsenen ignoriert wurden.

Es war jetzt früher Nachmittag. Während einige Frauen das Essen hereintrugen und auf die Sofres stellten, die über den Teppichen ausgebreitet waren, nahmen die Gäste auf dem Fußboden der großen Halle Platz. Es gab unzählige Salatplatten, garniert mit Rettichen, die in schöne Rosen geschnitten waren, und Möhren, die man fächerförmig ausgebreitet hatte, sodass sie wie Pinien aussahen. Große Schüsseln voll Joghurt, Platten mit dünnen Brotfladen, große Stücke scharfen Käses und Tabletts, auf denen frisches Obst hoch aufgetürmt war, wurden überall auf dem Boden verteilt. Sabzi (Platten mit frischem Basilikum, Minze und grünen Porreeblättern) wurden hinzugestellt, um das leuchtende Farbenpanorama zu vervollständigen.

Dann brachten die Kellner das Geschirr nach draußen auf den Hof und trugen das vom Restaurant vorbereitete Essen herein. Zwei riesige Töpfe mit Reis – einer mit normalem weißem Reis und einer mit »grünem« Reis, mit Sabzi gekocht und mit großen grünen Bohnen, die wie Limabohnen aussahen – waren nach iranischer Art zubereitet, wie Moody es mir vor langer Zeit gezeigt hatte: Zuerst wird der Reis gekocht, dann mit Öl glasiert und gedünstet, sodass sich eine braune Kruste bildet. Dieser Hauptbestandteil der iranischen Ernährung wird dann mit vielen verschiedenen Saucen abgerundet, die Khoresch heißen und aus Gemüse und Gewürzen und oft aus kleinen Fleischstückchen bestehen.

Die Servierer verteilten den Reis auf Platten und bestreuten den weißen Reis entweder mit kleinen sauren roten Beeren oder überzogen ihn mit einem gelben Streifen Safranlösung. Sie brachten die Reisplatten in die Halle und stellten sie zu der Fülle der anderen Gerichte. Für diesen Anlass waren zwei Sorten Khoresch vorbereitet worden, von denen eine zu unseren Lieblingssorten zu Hause zählte. Sie wurde aus Auberginen, Tomaten und Lammfleischstückchen gemacht. Die andere Khoresch enthielt Lammfleisch, Tomaten, Zwiebeln und ein paar gelbe Erbsen.

Das Hauptgericht war Huhn, eine köstliche iranische Delikatesse, zuerst mit Zwiebeln gekocht und dann in Öl gebraten.

Die Iraner saßen im Schneidersitz auf dem Boden oder hockten auf einem Knie und stürzten sich auf das Mahl wie eine Herde wilder Tiere in verzweifelter Gier auf ihr Futter. Das Einzige an Besteck, das zur Verfügung stand, waren große Löffel, ähnlich wie Schöpfkellen. Einige benutzten diese zusammen mit ihren Händen oder einem Stück Brot, das zu einer Schaufel zusammengeklappt wurde; andere plagten sich gar nicht erst mit dem Löffel. Innerhalb von Sekunden war überall Essen. Es wurde wahllos in die plappernden Münder geschaufelt, kleine Stückchen wurden überall auf die Sofres und Teppiche gespuckt oder tropften wieder in die Servierschüsseln zurück. Die unappetitliche Szene wurde von Farsi-Dissonanzen begleitet. Jeder Satz schien mit Insch-Allah, »wie Allah es will«, zu enden. Offensichtlich war es überhaupt nicht ungebührlich, den heiligen Namen Allahs anzurufen, während man gleichzeitig unbeabsichtigt Essensstückchen überall herumspuckte.

Niemand sprach Englisch. Niemand beachtete Mahtob oder mich.

Ich versuchte zu essen, aber es fiel mir schwer, mich vorzubeugen, um an das Essen zu kommen und sowohl mein Gleichgewicht wie auch meine Sittsamkeit zu behalten. Der enge Rock meines Kostüms war nicht dazu gemacht, auf dem Boden zu Abend zu essen. Irgendwie gelang es mir aber doch, einen Teller zu füllen.

Moody hatte mir beigebracht, viele iranische Gerichte zu kochen, und Mahtob und ich hatten beide gelernt, nicht nur das Essen aus dem Iran, sondern aus vielen islamischen Ländern zu schätzen. Aber als ich dieses Festessen probierte, fand ich es unglaublich fett. Öl ist im Iran ein Zeichen von Reichtum – sogar Speiseöl. Und da dies ein besonderer Anlass war, schwammen die Speisen in reichlichen Mengen davon. Weder Mahtob noch ich konnten viel essen. Wir stocherten in den Salaten herum; uns war der Appetit vergangen.

Unsere Abneigung gegen das Essen war leicht zu verbergen, denn allein Moody galt die gesamte Aufmerksamkeit seiner Familie. Ich verstand und akzeptierte dies zwar, aber ich fühlte mich trotzdem einsam und isoliert.

Trotzdem halfen mir die seltsamen Ereignisse dieses nicht enden wollenden Abends dabei, meine kalte Angst zu beschwichtigen, dass Moody versuchen könnte, diesen Besuch über das festgesetzte Datum unserer Rückkehr in zwei Wochen hinaus auszudehnen. Sicher, Moody war begeistert, seine Familie zu sehen. Aber dieses Leben entsprach nicht seinem Stil. Er war Arzt. Er kannte den Wert von Hygiene, und er schätzte eine gesunde Ernährung. Er war so viel vornehmer als diese Leute hier. Außerdem war er ein großer Liebhaber von Komfort, genoss es, sich zu unterhalten, und machte auch gern ein Mittagsschläfchen, wenn er in seinem Lieblings-Dreh-Schaukelstuhl saß. Hier auf dem Boden war er zappelig, da er nicht an den Schneidersitz gewöhnt war. Ich wusste jetzt, es war ausgeschlossen, dass er den Iran Amerika vorziehen könnte.

Mahtob und ich tauschten vielsagende Blicke. Dieser Urlaub war eine kurze Unterbrechung unseres ansonsten normal verlaufenden amerikanischen Lebens. Wir konnten ihn ertragen, aber er musste uns nicht gefallen. Von diesem Moment an begannen wir die Tage zu zählen, bis wir wieder nach Hause fliegen konnten.

Die Mahlzeit zog sich hin. Während die Erwachsenen weiter Essen in sich hineinschaufelten, wurden die Kinder unruhig. Sie fingen an, sich zu zanken, bewarfen sich gegenseitig mit Essensresten und rannten kreuz und quer über die Sofres, wobei ihre schmutzigen nackten Füße manchmal in den Schüsseln landeten. Dabei kreischten sie in den höchsten Tönen. Mir fiel auf, dass einige Kinder Geburtsfehler hatten oder an unterschiedlichen Missbildungen litten. Andere hatten einen seltsam leeren Gesichtsausdruck. Ich fragte mich, ob das, was ich hier sah, die Folgen von Inzucht waren. Schließlich wusste ich, dass viele der Paare in diesem Raum miteinander verheiratete Cousins und Cousinen waren. Moody hatte versucht mir zu erklären, dass das im Iran keine gesundheitsschädlichen Auswirkungen hätte, aber ich blieb skeptisch.

Nach einiger Zeit stellte Reza, der fünfte Sohn von Baba Hadschi und Ameh Bozorg, mich seiner Frau Essey vor. Ich kannte Reza gut. Er hatte einige Zeit bei uns in Corpus Christi, Texas, gewohnt. Obwohl seine Anwesenheit dort für mich eine Last gewesen war, sodass ich schließlich, was für mich sehr untypisch ist, Moody ein Ultimatum gestellt hatte, um Reza aus dem Haus zu bekommen, war er hier unter diesen Umständen ein erfreulicher Anblick für mich und einer der wenigen, die Englisch mit mir sprachen. Essey hatte in England studiert und sprach ebenfalls passables Englisch. Sie wiegte einen Säugling in ihren Armen.

»Reza spricht viel von dir und Moody«, sagte Essey. »Er ist so dankbar für alles, was ihr für ihn getan habt.«

Ich fragte Essey nach ihrem Baby, und ihr Gesicht wurde ernster. Mehdi war mit verkrümmten, nach hinten gedrehten Füßen geboren worden. Auch sein Kopf war missgebildet, die Stirn war zu groß für sein Gesicht. Ich wusste, dass Essey nicht nur Rezas Frau, sondern auch seine Cousine war. Wir sprachen nur ein paar Minuten, bevor Reza sie mit auf die andere Seite des Raumes nahm.

Mahtob schlug erfolglos nach einem Moskito, der einen dicken roten Fleck auf ihrer Stirn hinterlassen hatte. Die Hitze dieses Augustabends war zu viel für uns. Wie ich gehofft hatte, war das Haus zwar mit einer Klimaanlage ausgestattet, die auch eingeschaltet war, aber aus irgendeinem Grunde hatte Ameh Bozorg weder die Türen (die keine Fliegengitter hatten) noch die Fenster geschlossen – eine offene Einladung für die Hitze und die Moskitos.

Ich konnte sehen, dass Mahtob sich genauso unwohl fühlte wie ich. Jemandem aus dem Westen erscheint eine normale iranische Unterhaltung wie eine erhitzte Diskussion mit schrillem Geschnatter und ausladenden Gesten, alles unterstrichen mit dem ständig wiederholten Insch Allah. Der Lärmpegel ist verblüffend.

Ich bekam Kopfschmerzen. Der Geruch des fetten Essens, der Gestank der Menschen, das endlose Plappern unzähliger Zungen und die Auswirkungen der Zeitverschiebung verlangten ihren Tribut.

»Mahtob und ich wollen ins Bett gehen«, sagte ich zu meinem Mann. Es war früh am Abend, und die meisten Verwandten waren noch da, aber Moody wusste, dass sie mit ihm reden wollten und nicht mit mir.

»Ist gut«, sagte er.

»Ich habe entsetzliche Kopfschmerzen«, sagte ich. »Hast du etwas dagegen?«

Moody entschuldigte sich für einen Moment, brachte Mahtob und mich in unser Schlafzimmer und suchte ein verschreibungspflichtiges Schmerzmittel heraus, das die Zollbeamten übersehen hatten. Er gab mir drei Tabletten und ging zurück zu seiner Familie.

Mahtob und ich kletterten ins Bett, so müde, dass die durchgelegenen Matratzen, die muffigen Laken und die kratzenden Kissen den Schlaf nicht mehr aufhalten konnten. Ich wusste, Mahtob würde mit dem gleichen Gebet einschlummern, das ich in meinem schmerzenden Kopf hatte: Lieber Gott, bitte lass diese zwei Wochen schnell vorübergehen.

2

Es war ungefähr vier Uhr am nächsten Morgen, als Baba Hadschi an die Tür unseres Schlafzimmers trommelte. Er rief etwas in Farsi.

Draußen tönte die Stimme eines Azan über einen Lautsprecher. Mit einem traurigen, lang gezogenen Ton rief er die Gläubigen zu ihren religiösen Pflichten.

»Zeit zum Beten«, murmelte Moody. Er räkelte sich gähnend und ging ins Bad, wo er sich einer rituellen Waschung unterzog. Dazu bespritzte er beide Unterarme, Stirn und Nase sowie die Oberseiten seiner Füße mit Wasser.

Mein Körper schmerzte nach der Nacht in der tiefen Mulde der dünnen, sprungfederlosen Matratze. Mahtob, die zwischen Moody und mir schlief, konnte auf der Ritze zwischen den beiden Einzelbetten keine Ruhe finden, denn der harte Holzrahmen peinigte sie. Sie war in die Mulde auf meiner Seite gerutscht und schlief jetzt so fest, dass ich sie nicht von der Stelle bewegen konnte. Wir lagen dort zusammen, trotz der Hitze dicht aneinandergedrängt, während Moody sich zum Gebet in die Halle begab.

In wenigen Minuten verschmolz seine Stimme mit denen von Baba Hadschi, Ameh Bozorg, ihren Töchtern Zoreh und Fereschteh und Madschid, der mit dreißig ihr jüngster Sohn war. Die anderen fünf Söhne und ihre Tochter Ferree hatten mittlerweile ein eigenes Zuhause.

Ich weiß nicht, wie lange das Gebet andauerte, denn ich nickte immer wieder ein und merkte nicht, wann Moody wieder ins Bett kam. Aber die religiöse Erbauung der Familie war auch dann noch nicht zu Ende. Baba Hadschi blieb auf und las, aus Leibeskräften singend, aus dem Koran vor. Ich konnte Ameh Bozorg im Schlafzimmer am anderen Ende des Hauses hören: Auch sie las im Koran. So machten sie stundenlang weiter, und ihre Stimmen nahmen einen hypnotisierenden Ton an.

Baba Hadschi hatte schon bevor ich aufstand seine Andacht beendet und war ins Geschäft gegangen – er hatte eine Im- und Exportfirma mit dem Namen H.S. Ghodsi und Söhne.

Mein erster Gedanke war, mich unter der Dusche von den Spuren der Hitze des gestrigen Tages zu reinigen, aber es gab im Badezimmer keine Handtücher. Moody meinte, Ameh Bozorg besäße wahrscheinlich keine, deshalb nahm ich ein Laken vom Bett, das wir alle drei als Ersatz benutzten. Es gab auch keinen Duschvorhang; das Wasser lief einfach durch ein Abflussloch in dem schrägen Marmorfußboden ab. Trotz dieser Unbequemlichkeiten war das Wasser erfrischend.

Mahtob duschte nach mir, und Moody folgte, während ich mich sittsam in Rock und hochgeschlossene Bluse kleidete. Ich tupfte mir ein bisschen Make-up ins Gesicht und frisierte mich sorgfältig. Im Haus bei der Familie, so hatte Moody mir gesagt, würde ich mich nicht verschleiern müssen.

Ameh Bozorg arbeitete geschäftig in der Küche; sie war in einen gemusterten Alltags-Tschador gehüllt. Weil sie beide Hände für die Arbeit brauchte, hatte sie das flatternde Tuch ein weiteres Mal um ihren Körper gewunden und hielt es unter ihren Achselhöhlen fest. Damit es nicht verrutschte, musste sie die Arme fest an die Seiten gepresst halten.

So gefesselt, arbeitete sie in einem Raum, der wie das ganze Haus einst wunderschön gewesen, aber jetzt insgesamt baufällig war. Die Wände waren mit den fettigen Ablagerungen vieler Jahrzehnte überzogen. Große Metallregale, die denen in amerikanischen Großküchen ähnelten, rosteten vor sich hin. Es gab eine Doppelspüle aus rostfreiem Stahl, in der sich schmutziges Geschirr türmte. Töpfe und Pfannen aller Art waren auf der Arbeitsfläche und auf einem kleinen quadratischen Tisch gestapelt. Da sie keinen Platz auf der Arbeitsfläche hatte, benutzte Ameh Bozorg einfach den Küchenfußboden. Der Fußboden war aus hellbraunem Marmor, der zum Teil mit einem rotschwarzen Teppich bedeckt war. Der Boden war mit Essensresten, klebrigen Ölspritzern und geheimnisvollen Zuckerspuren übersät. Ich war überrascht, einen »General Electrics«-Kombischrank – Kühl- und Gefrierschrank komplett mit einer Eismaschine – zu sehen. Ein Blick hinein offenbarte ein Durcheinander weiterer Schüsseln ohne Deckel, in denen noch die Servierlöffel steckten. Die Küche war außerdem mit einer italienischen Trommelwaschmaschine und dem einzigen Telefon des Hauses ausgestattet.

Die größte Überraschung war für mich, dass Moody vor mir prahlte, Ameh Bozorg habe extra unserer Ankunft zu Ehren das ganze Haus geputzt. Ich fragte mich, wie das Haus wohl aussah, wenn es dreckig war.

Eine alternde, dünne Dienstmagd, deren verfaulte Zähne zum Zustand ihres marineblauen Tschadors passten, reagierte lustlos auf Ameh Bozorgs Anordnungen. Auf dem Küchenfußboden stellte sie auf einem Tablett Tee, Käse und Brot zusammen und servierte es uns auf dem Fußboden der Halle. In Estekans, kleinen Gläsern, die nicht mehr als ein Viertel einer normalen Tasse enthalten, wurde der Tee in strenger Reihenfolge angeboten: zuerst Moody, dem einzigen anwesenden Mann, dann Ameh Bozorg, der ranghöchsten Frau, dann mir und schließlich Mahtob.

Ameh Bozorg süßte ihren Tee mit Zucker, den sie löffelweise aus der Schale in ihr Glas schaufelte. Dabei hinterließ sie eine dicke Zuckerspur auf den Teppichen, sozusagen als Frühstückseinladung für die Kakerlaken.

Ich fand den Tee stark, heiß und überraschend wohlschmeckend. Als ich ihn probierte, sagte Ameh Bozorg etwas zu Moody.

»Du hast keinen Zucker genommen«, sagte er.

Ich bemerkte, dass Moody ganz anders sprach als zu Hause, viel förmlicher, wie viele Menschen, für die Englisch eine Fremdsprache ist. Schon vor langer Zeit hatte Moody sich angewöhnt, wie ein Amerikaner zu sprechen. Weshalb nun die Veränderung?, fragte ich mich stumm. War er wieder dazu übergegangen, in Farsi zu denken und vor dem Sprechen ins Englische zu übersetzen? Laut antwortete ich auf seine Frage.

»Ich möchte keinen Zucker«, sagte ich. »Der Tee schmeckt gut.«

»Sie ist beunruhigt über dich«, sagte er. »Aber ich habe ihr gesagt, dass du süß genug bist. Du brauchst keinen Zucker.«

Ameh Bozorgs tief liegenden Augen war deutlich zu ersehen, dass sie den Scherz nicht zu würdigen wusste. Tee ohne Zucker zu trinken war offensichtlich taktlos, aber das war mir gleichgültig. Ich erwiderte den funkelnden Blick meiner Schwägerin, nippte an meinem Tee und brachte ein Grinsen zustande.

Das Brot, das uns angeboten wurde, war ungesäuert, geschmacklos, flach und trocken und hatte die Konsistenz schlaffer Pappe. Der Käse war scharfer Schafskäse. Mahtob und ich mögen beide gern Schafskäse, aber Ameh Bozorg wusste offenbar nicht, dass man ihn mit Flüssigkeit bedeckt lagern muss, damit er seinen Geschmack behält. Dieser Käse roch wie schmutzige Füße. Mahtob und ich würgten ihn hinunter, so gut wir konnten.

Später an dem Morgen setzte sich Madschid, der jüngste Sohn, lange zu mir. Er war gutmütig und freundlich, und sein Englisch war leidlich. Es gab viele Dinge, die er uns zeigen wollte. Wir müssten den Schah-Palast sehen, sagte er, und den Mellatt-Park, in dem es eine Teheraner Rarität gab: Rasen. Außerdem wollte er mit uns zum Einkaufen fahren.

Das würde alles warten müssen, das war uns klar. Die ersten paar Tage würden wir dem Empfang von Besuchern widmen müssen. Verwandte und Freunde von nah und fern wollten Moody und seine Familie sehen.

An diesem Morgen bestand Moody darauf, dass wir meine Eltern in Michigan anriefen, und das wurde zum Problem. Meine Söhne Joe und John, die sich bei meinem Ex-Mann in Michigan aufhielten, wussten, wo wir waren, aber ich hatte sie zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ich wollte nicht, dass Mom und Dad es erfuhren. Sie würden sich Gedanken machen. Und im Moment hatten sie genug andere Sorgen. Dad kämpfte mit einer Krankheit, die als unheilbarer Darmkrebs diagnostiziert worden war. Ich hatte meine Eltern nicht noch mehr belasten wollen, deshalb hatte ich ihnen nur gesagt, dass wir nach Europa führen.

»Ich möchte ihnen nicht sagen, dass wir im Iran sind«, sagte ich.

»Sie wussten doch, dass wir fahren«, sagte er.

»Nein, das wussten sie nicht. Ich habe ihnen gesagt, dass wir nach London fahren.«

»Als wir sie zum letzten Mal gesehen haben«, erwiderte Moody, »habe ich ihnen beim Hinausgehen gesagt, dass wir in den Iran fahren.«

Also riefen wir an. Fast um die halbe Welt hörte ich die Stimme meiner Mutter. Nach der Begrüßung fragte ich nach Dad.

»Es geht ihm ganz gut«, sagte Mom. »Aber die Chemotherapie macht ihm sehr zu schaffen.«

Schließlich erzählte ich ihr, dass ich aus Teheran anrief.

»O mein Gott!«, sagte sie. »Das habe ich befürchtet.«

»Macht euch keine Sorgen. Hier ist alles bestens«, schwindelte ich. »Am siebzehnten sind wir wieder zu Hause.«

Ich ließ Mahtob ans Telefon und sah, wie ihre Augen aufleuchteten, als sie die vertraute Stimme ihrer Oma hörte.

Nach dem Anruf drehte ich mich zu Moody um. »Du hast mich angelogen!«, beschuldigte ich ihn. »Du hast gesagt, sie wüssten, wohin wir fliegen, und sie wussten es nicht.«

»Also, ich hatte es ihnen gesagt«, gab er achselzuckend zurück.

Mich überkam ein Anflug von Panik. Hatten meine Eltern ihn nicht verstanden? Oder hatte ich Moody bei einer Lüge ertappt?

Moodys Verwandte kamen in Scharen und drängten sich zum Mittag- oder Abendessen in die Halle. Den Männern überreichte man an der Tür bequeme Pyjamas. Sie gingen schnell in ein anderes Zimmer, zogen sich um und kamen dann zu uns in die Halle. Ameh Bozorg hielt einen steten Vorrat an bunten Tschadors für die Besucherinnen bereit, die erstaunlich geschickt darin waren, sich aus dem schwarzen Straßen-Tschador zu pellen und die farbenfrohen Gesellschaftsmodelle überzustreifen, ohne das kleinste bisschen verbotene Gesichtshaut zu zeigen.

Die Besuche waren ganz dem Reden und Essen gewidmet.

Auch während ihrer Gespräche machten die Männer endlose Andachtsübungen. Jeder hatte einen Perlenstrang in der Hand – Gebetsperlen aus Plastik, Glas oder Edelstein – und zählte damit unablässig dreiunddreißig Wiederholungen von Allahu akbar, »Allah ist groß«, ab.

Wenn die Gäste morgens kamen, begannen sie gegen Mittag mit der langwierigen Abschiedszeremonie. Wieder in ihren Straßenkleidern, küssten sie sich zum Abschied, machten ein paar Schritte in Richtung Tür, schwatzten weiter, küssten sich wieder und machten noch ein paar Schritte, redeten, schrien, umarmten sich – noch eine halbe bis dreiviertel oder sogar eine ganze Stunde lang. Keiner schien sich je um die Einhaltung eines Zeitplans Sorgen zu machen.

Sie schafften es jedoch immer, vor dem frühen Nachmittag zu gehen, denn jene Stunden waren für den Mittagsschlaf reserviert, der wegen der Hitze und des anstrengenden Gebetsplans erforderlich war.

Wenn Besucher zum Abendessen kamen, blieben sie bis spät in die Nacht hinein, denn wir warteten immer mit dem Essen, bis Baba Hadschi von der Arbeit kam – das geschah nie vor zehn Uhr – und sich einem Raum voller Männer in Pyjamas und in Tschadors gehüllter Frauen zur Abendmahlzeit zugesellte.

Normalerweise scherte ich mich nicht darum, dass ich meinen Kopf innerhalb des Hauses bedeckt halten sollte, aber einige Besucher waren anscheinend frommer als andere. Gelegentlich war ich gezwungen, mich zu verhüllen. Eines Abends, als unerwartet Gäste kamen, lief Ameh Bozorg in unser Schlafzimmer, warf mir einen schwarzen Tschador hin und bellte Moody etwas zu.

»Zieh ihn schnell über«, befahl Moody. »Wir haben Gäste. Es ist ein Turbanmann dabei.« Ein Turbanmann ist der Leiter einer Mesdsched – einer Moschee. Er entspricht einem christlichen Priester oder Pastor. Weil er stets ein Aba, eine capeförmige Robe, und die Kopfbedeckung, die ihm seinen Beinamen eingebracht hat, trägt, ist ein Turbanmann leicht von anderen Iranern zu unterscheiden, die entweder einfach einen Anzug oder einen Trenchcoat und keine Kopfbedeckung tragen. Ein Turbanmann ist eine hohe Respektsperson.

Daher hatte ich keine Möglichkeit, mich Moodys Befehl zu widersetzen, aber als ich den hinderlichen Tschador überzog, merkte ich, dass er verdreckt war. Der Schleier, der den unteren Teil des Gesichts bedeckt, war mit getrocknetem Speichel verschmiert. Ich hatte im ganzen Haushalt noch keine Stoff- oder Papiertaschentücher gesehen. Tatsächlich benutzten die Frauen statt dessen diese Schleier. Der Geruch war widerlich.

Der Turbanmann war Aga Maraschi. Seine Frau war Baba Hadschis Schwester. Auch mit Moody war er entfernt verwandt. Auf einen handgeschnitzten Stock gestützt, wackelte er unsicher in die Halle; seine über drei Zentner waren eine schwere Last. Er ließ sich langsam zu Boden sinken und stöhnte vor Anstrengung. Da er nicht wie alle anderen im Schneidersitz sitzen konnte, streckte er seine riesigen Beine v-förmig aus und machte die Schultern krumm. Unter seiner schwarzen Kleidung rieb sich sein Bauch auf dem Boden. Zoreh brachte schnell ein Tablett mit Zigaretten für den Ehrengast herbei.

»Bring mir Tee«, befahl er barsch und zündete jeweils an der Kippe gleich eine neue Zigarette an. Er hustete und schnaufte geräuschvoll und dachte nicht daran, die Hand vor den Mund zu halten.

Der Tee wurde augenblicklich serviert. Aga Maraschi schaufelte sich einen gehäuften Teelöffel Zucker in sein Estekan, zog an seiner Zigarette, hustete und nahm noch einen zweiten Löffel Zucker in seinen Tee. »Ich werde dein Patient«, sagte er zu Moody. »Ich muss meine Diabetes behandeln lassen.«

Ich konnte nicht entscheiden, was mich mehr abstieß: der verschleimte Tschador, den ich fest vor mein Gesicht hielt, oder der Turbanmann, zu dessen Ehre ich ihn tragen musste.

Ich ertrug den Besuch still im Sitzen und versuchte, mich nicht zu übergeben. Als die Gäste gegangen waren, warf ich den Tschador ab und sagte Moody, wie entsetzt ich über den unhygienischen Zustand sei. »Die Frauen nehmen ihn zum Naseputzen«, beschwerte ich mich.

»Das stimmt nicht«, entgegnete er. »Du lügst.«

»Schau her.«

Erst als er den Schleier selbst untersucht hatte, gab er zu, dass ich die Wahrheit sagte. Ich fragte mich, was für merkwürdige Dinge Moody wohl durch den Kopf gingen. War es ihm so leichtgefallen, wieder in die Umgebung seiner Kindheit zurückzurutschen, dass ihm alles natürlich erschien, bis ich ihn darauf aufmerksam machte?

In jenen ersten Tagen verbrachten Mahtob und ich viel Zeit in unserem Schlafzimmer und kamen nur heraus, wenn Moody uns sagte, es seien neue Gäste da. In unserem Zimmer konnten wir wenigstens auf dem Bett sitzen statt auf dem Fußboden. Mahtob spielte mit ihrem Hasen oder mit mir. Meistens war uns heiß, wir langweilten uns und waren unglücklich.

Spätnachmittags gab es im iranischen Fernsehen Nachrichten in englischer Sprache. Moody machte mich auf die tägliche Sendung aufmerksam, und ich begann mich darauf zu freuen: nicht wegen der Inhalte, sondern einfach, weil es eine Gelegenheit war, meine eigene Sprache zu hören. Die Nachrichten begannen etwa um halb fünf und waren fünfzehn bis zwanzig Minuten lang, aber die Sender waren nie pünktlich.

Der erste Nachrichtenabschnitt handelte unweigerlich vom andauernden Krieg mit dem Irak. Jeden Tag gab es glorreiche Berichte über tote irakische Soldaten, aber nie wurden iranische Kriegstote erwähnt. Stets gab es ein paar Bilder von eifrigen jungen Männern und Frauen, die in den heiligen Krieg marschierten (die Männer kämpfen; die Frauen kochen und übernehmen auch die eigentlich männliche Aufgabe des Brotbackens), gefolgt von einem patriotischen Aufruf weiterer Freiwilliger. Dann kamen fünf Minuten libanesische Nachrichten – weil die Schiiten im Libanon, eine starke, gewalttätige Gruppe, vom Iran unterstützt wurden und dem Ayatollah Khomeini treu ergeben waren. Danach folgte eine dreiminütige Zusammenfassung der Weltnachrichten, was so viel hieß wie negative Berichte über die USA. Die Amerikaner starben angeblich wie die Fliegen anAIDS. Die amerikanische Scheidungsrate war schwindelerregend hoch. Wenn der Irak einen Tanker im Persischen Golf bombardierte, dann nur, weil die Amerikaner es befohlen hatten.

Mir wurde die Propaganda bald zu viel. Wenn sie dies alles schon in den englischen Nachrichten sagten, fragte ich mich, was erzählten sie dann den Iranern?

Sayyed Salam Ghodsi, den wir Baba Hadschi nannten, war mir ein Rätsel. Er war selten zu Hause, und er sprach fast nie mit seiner Familie, außer um die Leute zum Gebet zu rufen oder ihnen aus dem Koran vorzulesen, und doch war sein Einfluss im Haus allgegenwärtig. Wenn er frühmorgens nach seinen Andachtsstunden, stets in den gleichen verschwitzten grauen Anzug gekleidet, Gebete murmelnd und Gebetsperlen abzählend aus dem Haus ging, ließ er seinen eisernen Willen zurück. Den ganzen Tag über, wenn er seine Geschäfte durch kurze Ausflüge in die Moschee unterbrach, bestimmte die schwere Aura seiner düsteren Gegenwart die Stimmung im Haus. Sein Vater war ein Turbanmann gewesen. Sein Bruder hatte kürzlich im Irak den Märtyrertod gefunden. Seiner besonderen Stellung stets eingedenk, war sein Auftreten das eines Menschen, der weiß, dass er etwas Besonderes ist.

Am Ende seines langen Tages voll Arbeit und Gebet verursachte Baba Hadschi beim Nachhausekommen stets einigen Aufruhr. Das Geräusch des Eisentores, das sich gegen zehn Uhr öffnete, war der Auslöser. »Baba Hadschi«, sagte dann jemand, und die Warnung verbreitete sich schnell durch das ganze Haus. Zoreh und ihre jüngere Schwester Fereschteh verhüllten sich tagsüber nur mit einem Rusari, aber wenn der Vater kam, warfen sie sich schnell noch einen Tschador über.

Wir waren ungefähr fünf Tage Baba Hadschis Gäste gewesen, als Moody mir sagte: »Du musst anfangen, im Haus einen Tschador zu tragen, oder wenigstens einen Rusari.«

»Nein«, sagte ich. »Du und Mammal, ihr habt mir beide vor der Reise versichert, dass ich mich im Haus nicht verhüllen müsste. Du hast gesagt, sie würden das verstehen, weil ich Amerikanerin bin.«

Moody fuhr fort. »Baba Hadschi ist sehr ärgerlich, weil du dich nicht verschleierst. Und es ist sein Haus.« Moodys Stimme hatte einen autoritären Unterton – einen fast drohenden Klang. Ich kannte diese Seite seiner Persönlichkeit sehr wohl und hatte schon in der Vergangenheit damit zu kämpfen gehabt. Aber dies war sein Land, sein Volk. Es blieb mir offensichtlich keine Alternative. Aber jedes Mal, wenn ich mir den verhassten Schal überwarf, um mich in Baba Hadschis Gegenwart aufhalten zu können, dachte ich daran, dass wir bald nach Hause in mein Land, nach Michigan, zu meinem Volk fahren würden.

Im Laufe der Zeit wurde Ameh Bozorg weniger herzlich. Sie beschwerte sich bei Moody über unsere verschwenderische amerikanische Gewohnheit, jeden Tag zu duschen. Als Vorbereitung auf unseren Besuch war sie ins Hammun, das öffentliche Bad gegangen – wo das Ritual einen ganzen Tag dauert. Seitdem hatte sie nicht wieder gebadet und hatte offenbar auch in der nahen Zukunft keinerlei Absicht, dies zu tun. Sie und der Rest ihrer Sippe zogen Tag für Tag die gleichen schmutzigen Kleider an, trotz der schweißtreibenden Hitze.

»Ihr könnt doch nicht jeden Tag duschen«, sagte sie.

»Wir müssen jeden Tag duschen«, erwiderte Moody.

»Nein«, sagte sie. »Ihr wascht euch alle Zellen von der Haut, und ihr werdet euch den Bauch erkälten und krank werden.«

Der Streit ging unentschieden aus: Wir duschten weiter täglich, Ameh Bozorg und ihre Familie stanken weiter.

Obwohl er auf seiner eigenen Reinlichkeit beharrte, hatte Moody erstaunlicherweise kein Auge für den Schmutz in seiner Umgebung, bis ich seine Aufmerksamkeit darauf lenkte. »Im Reis sind Käfer«, jammerte ich.

»Das stimmt nicht«, sagte er. »Du hast dich bloß entschlossen, es hier nicht schön zu finden.« Abends beim Essen rührte ich verstohlen im Reis und sammelte mehrere schwarze Käfer in einer Portion, die ich auf Moodys Teller häufte. Es ist unhöflich, etwas auf dem Teller zu lassen. Und da es ihm unmöglich war, taktlos zu sein, aß Moody die Käfer. Er hatte mich verstanden.

Moody bemerkte jedoch ebenfalls den widerlichen Geruch, der jedes Mal durch das Haus wehte, wenn Ameh Bozorg befand, es sei an der Zeit, den bösen Blick abzuwehren. Dazu verbrannte sie übelriechende schwarze Samenkörner in einem Durchschlag, einem Metallgefäß mit Löchern wie in einem Sieb. Ein Durchschlag ist unentbehrlich, wenn man Reis auf iranische Art kochen will; er verteilt die Hitze gleichmäßig und erlaubt so die Bildung der Kruste. Aber in Ameh Bozorgs Händen, angefüllt mit schwelenden Samenkörnern und in jeden Winkel des Hauses getragen, war er ein Folterinstrument. Moody war der Geruch genauso verhasst wie mir.

Manchmal spielte Mahtob ein bisschen mit den Kindern, die zu Besuch kamen, und lernte dabei ein paar Worte Farsi, aber das Milieu war so fremd, dass sie immer in meiner Nähe und bei ihrem Hasen blieb. Einmal zählte sie zum Zeitvertreib die Mückenstiche in ihrem Gesicht. Es waren dreiundzwanzig. Ihr ganzer Körper war mit roten Beulen übersät.

Im Verlauf der Tage schien Moody immer mehr zu vergessen, dass Mahtob und ich auch noch da waren. Zuerst übersetzte er jedes Gespräch, jeden noch so seichten Kommentar. Nun machte er sich diese Mühe nicht mehr. Mahtob und ich wurden für die Gäste auf den Präsentierteller gesetzt und mussten dann stundenlang still sitzen und ein freundliches Gesicht machen, obwohl wir kein Wort verstanden. Es vergingen mehrere Tage, an denen nur Mahtob und ich miteinander sprachen.