Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edition Nautilus

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

»Ich bin parteilich, subjektiv und emotional. Nur auf diese Weise hab ich mir eh und je die Welt erschlossen.« – So schreibt Inge Viett, der in den 70er Jahren das Prädikat »Top-Terroristin mit besonders grausiger Handschrift« verliehen wurde, auch über ihr Leben: über die enge, muffige Kindheit bei Pflegeeltern in der norddeutschen Provinz, ihre Zeit in der Berliner Subkultur und den Beginn des politischen Engagements. 1968 protestiert sie gegen die Unterdrückung der Frauen und setzt mit Molotow-Cocktails Geschäfte für Brautmode und Sexshops in Brand. Sie radikalisiert sich, bricht zweimal aus dem Gefängnis aus, ist beteiligt an der Lorenz-Entführung, an Gefangenen-befreiungen und militärischen Ausbildungen in palästinensischen Camps. Als sich die Bewegung 2. Juni auflöst, schließt sie sich der RAF an – was von anderen Mitgliedern des 2. Juni als Verrat an ihrem antiautoritären Ansatz kritisiert wird. Nach einem Schuss auf einen Polizisten in Paris 1981 integriert sie sich mithilfe der Stasi in die DDR, wo sie ein neues Leben beginnt. Kurz nach dem Fall der Mauer wird sie 1990 von den westdeutschen Behörden entdeckt und wegen versuchten Mordes zu dreizehn Jahren Haft verurteilt. Zeit ihres Lebens hat Viett den gegen Imperialismus und Kapitalismus gerichteten Guerillakampf verteidigt, ebenso die DDR mit ihrem Bekenntnis zu Antifaschismus und internationaler Solidarität. In ihren letzten Lebensjahren ist es stiller um sie geworden. Im Mai 2022 ist Inge Viett nach langer Krankheit verstorben. Ihre in der Haft verfasste Autobiographie von 1997 bleibt ein wichtiges Stück Zeitgeschichte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 458

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inge Viett, geb. 1944, in Schleswig-Holstein aufgewachsen, zog 1969 nach Westberlin, wurde Mitglied der »Bewegung 2. Juni«; 1972 und 1975 verhaftet, brach beide Male aus dem Gefängnis aus. Beteiligt u.a. an der Lorenz-Entführung 1975 und an der Gefangenenbefreiung 1978. 1981 Schuß auf einen Polizisten in Paris. 1982 Übersiedlung in die DDR, arbeitete dort als Reprofotografin, später im Sozialwesen des Maschinenbaukombinats »Karl Liebknecht« in Magdeburg. 1990 verhaftet und 1992 zu 13 Jahren Haft verurteilt. 1997 aus der Haft entlassen. Bei Edition Nautilus erschienen ihre Bücher Einsprüche! Briefe aus dem Gefängnis (1996), Cuba libre bittersüß. Reisebericht (1999), Morengas Erben. Eine Reise durch Namibia (2004). Am 9. Mai 2022 ist Inge Viett in Falkensee bei Berlin gestorben.

Edition Nautilus GmbH

Schützenstraße 49 a

D - 22761 Hamburg

www.edition-nautilus.de

Alle Rechte vorbehalten

© Edition Nautilus 1996

Umschlaggestaltung:

Maja Bechert

www.majabechert.de

3. Auflage 2022

ISBN EPUB 978-3-96054-321-3

INHALT

PROLOG

KAPITEL I

KAPITEL II

KAPITEL III

KAPITEL IV

KAPITEL V

KAPITEL VI

KAPITEL VII

KAPITEL VIII

KAPITEL IX

KAPITEL X

KAPITEL XI

KAPITEL XII

KAPITEL XIII

KAPITEL XIV

KAPITEL XV

KAPITEL XVI

EPILOG

GLOSSAR

PROLOG

Im Zuschauerraum war Tumult entstanden und ich hörte die Leute immer wieder rufen: „13 Jahre sind zuviel! Freiheit für alle politischen Gefangenen! Freiheit für Inge!“ Natürlich ist es zuviel, aber das konnte ich in dem Moment noch nicht ermessen. Lebenslänglich hatte bis zu jenem Richterspruch vor mir gestanden und so erlöste Erleichterung meinen angehaltenen Atem. Lebenslänglich plus acht Jahre hatte die Bundesanwaltschaft gefordert, da sind 13 Jahre ein hartes, schreckliches Glück, aber eben doch ein Glück. Das Schlimmste hatte dem Schlimmen Platz gemacht. Eine Zeitstrafe enthält immer die Chance einer Zweidrittelstrafe.

Wie ich auch immer rechnen mag, es werden Jahre sein, die ich zu bewältigen habe in einer Ecke der Welt, die nicht für das Leben geschaffen ist und in der ich doch überleben will. Die ich, wann auch immer, geistig intakt, körperlich und emotional einigermaßen gesund verlassen will, um wieder in eine Mitte zu treten, um wieder frei entscheiden und handeln zu können. Bis zu diesem Tag aber werden mir „die Knöpfe, der Schmuck und die Farbe mit Besen von meinen Kleidern gekehrt …“

Bis dahin werde ich die Welt draußen vielleicht nicht mehr empfinden können oder nur noch als fremden, mich nicht mehr betreffenden Vorgang. Bis dahin werde ich unzählige Kämpfe gegen den Verlust meiner inneren Freiheit verloren und gewonnen haben. Ich werde mein Buch bis dahin geschrieben haben. Wie ich aussehen werde, wenn ich aus den Mauern heraustrete, kann ich noch nicht wissen.

Das Charakteristische des Gefängnisses sind nicht allein die Gitter vor dem Fenster, nicht die Mauern, die uns umschließen, auch wenn dies für die Außenlebenden so scheinen mag, weil sie das Offensichtlichste sind. Sie sind nur die äußeren Markierungen der Gefangenschaft, zeigen ihre räumliche Dimension.

Das Wesen des Gefängnisses ist seine Verfügungsmacht über uns. Wir sind ihm unentrinnbar und in Permanenz unterworfen. Es hockt auf uns drauf, klebt immerzu hautnah wie eine Schmutzkruste auf unserem Körper, es enteignet uns bis auf die Knochen, tritt uns so nahe, wie es ihm beliebt, ignoriert uns, wie es ihm beliebt, kommt uns dumm und selbstgerecht, teilt uns Lebensnotwendiges in funktionalen Dosierungen zu. Es trachtet ununterbrochen danach, uns zu reglementieren und zu kontrollieren. Jedes Handeln an uns, jede nötige Hinwendung zu uns, gleich ob es ein Verbot oder eine Gestattung ist, ist eine vollzogene Vorschrift, eine Verfügung. Unser Leben wird in den lächerlichen Bahnen absurder Regeln und Formen von einem Tag zum nächsten geführt. Wir sind Häftlingsobjekte, die sicherheitsmäßig und verwaltungstechnisch handhabbar gemacht werden. Wir sind Nichtmenschen, unsere eigene Vernunft und Persönlichkeit stört und muß abgewürgt werden, wir haben zu akzeptieren, was auch immer an Unvernunft, Zumutung und Entmündigung daherkommt und sich Vorschrift nennt.

Das Gefängnis sieht Gehorsamkeit als Tugend und jeden Schimmer von Selbstbehauptung als Aufsässigkeit. Das Unmenschliche am Gefängnis ist nicht, daß wir aus der allgemeinen Gesellschaft herausgetrennt und in ein abgesondertes Terrain gesperrt werden, sondern daß wir in allem fremdbesetzt und unterworfen werden. Jeden Tag, jede Stunde. Unsere Existenz ist ein Überlebenskampf gegen den Kreislauf der Verblödung, gegen die schleichende soziale, emotionale und geistige Verkrüppelung.

Trotzdem haben wir ein Leben hier drinnen. Trotzdem suchen und finden wir immer wieder Lücken und Gelegenheiten, unseren Bedürfnissen Recht zu verschaffen. Der Selbsterhaltungstrieb ist mächtig, bricht Verbote und Regeln. Er bewegt sich in eigenen katakombischen Systemen.

Ich habe Erfahrung, weiß, was Gefängnis ist, es ist das dritte Mal, daß ich in Gefangenschaft gerate. Und doch ist es diesmal eine andere, eine endgültige Geschichte. 1972 und 1975 gab es nicht dieses Gefühl der Endgültigkeit zerronnener Freiheit, vergebener Chancen, nicht die Gewißheit des Zwangs, das Leben in dieser kargen, besetzten Enge für lange Jahre organisieren zu müssen. Damals gab es draußen und drinnen politische Zusammenhänge, Energien, Hoffnungen, Romantik und revolutionäre Poesie, die unsere Kraft und Phantasie entfaltete, und die mir zweimal das Ausbrechen aus der Gefangenschaft ermöglichte.

Jetzt aber, in dieser Zeit laut und leise sterbender Alternativen, verlöschender Visionen, jetzt, da wir unsere Träume von einer anderen, besseren Welt, unsere Ideale „vergraben müssen, so tief, daß die Hunde nicht herankommen, bis wir sie wieder ausgraben und einer neuen veränderten Realität aussetzen können“, jetzt ist für mich die Gegenwart zur Überlebensstrategie unter dem schweren purpurnen Siegerteppich dieser Zeit geworden.

So beginne ich denn meine Geschichte niederzuschreiben, als Teil der Überlebensstrategie, obwohl ich mich manchmal frage: Wer wird, wenn ich mal entlassen werde, sich überhaupt noch dafür interessieren, was wir einmal wollten? Warum die DDR nötig und wichtig war? Aber egal, ich schreibe auch gegen meine eigene Verschüttung an.

Wenn es keinen Widerstand gibt, gibt es auch keine Geschichte, nur den steten Prozeß in den inneren Niedergang der Gesellschaft. Geschichte ist nicht das Handeln der Herrschenden, sie ist das Ergebnis miteinander und gegeneinander kämpfender Kräfte. Widerstand wird immer unterdrückt, kriminalisiert und verfolgt, denn er greift die Werte und Gesetze der Macht an. Aber ohne Widerstand gibt es keinen Fortschritt. Die Gesellschaft verrottet und verroht, sie geht geistig, moralisch, kulturell zugrunde, entfaltet Bösartigkeit und Größenwahn. Deutschland ist die Geschichte verlorener Revolutionen und niedergeschlagenen Widerstands. Wie eine undurchtrennbare Stahltrosse zieht sich die konservative chauvinistische Herrschaft durch die Jahrhunderte, jeder revolutionären Umwälzung widerstehend. Militarismus, Rassenwahn, zwei Weltkriege, die Eliminierung der DDR und das ungebrochene Streben nach Weltmacht bezeugen das.

Die Geschichte des Widerstands dagegen war und ist notwendig und beispielhaft, gleichzeitig auch fehlerhaft, kümmerlich und ewig in der Minderheit.

Wer zweifelt heute noch an der Legitimität der Bauernaufstände? War Thomas Müntzer nicht als Verbrecher gejagt und getötet worden, verraten und ausgeliefert von der Kirche? Auch seine herrschenden Zeitgenossen waren nicht in der Lage, seinen Kampf anders als mit Abscheu zu betrachten.

Auch der „Terrorismus“ in der Bundesrepublik und in den anderen westlichen Staaten war ein verzweifelter Aufstand gegen die destruktive und zukunftslose kapitalistische Realität. Ich war an dem Aufstand beteiligt und habe das Recht, darüber in der Weise zu reden, wie ich in der damaligen Zeit darüber gedacht und gefühlt habe. Müssen erst Generationen vergehen, bevor ein Stück authentische Gegengeschichte ertragen wird? Muß ich meine Geschichte „kritisch“ erzählen und kann nicht einfach erzählen, wie es war für mich, für uns? Ich muß die visionäre Hingabe, das tief überzeugte Lebensgefühl, mit dem wir den Guerillakampf geführt haben, mitteilen dürfen, ungeachtet der kühleren und kritischeren Einsicht meiner heutigen Erfahrung. Ungeachtet auch der Empörung in Kreisen, die kapitalistische Werte, Gesetze, Moral für universal und ihre Dominanz für verdient halten.

Ich muß eine Distanz überwinden, um mich zu erinnern und meine damalige Überzeugung, radikal handeln zu müssen, nachzuempfinden, aber sie ist nicht so groß wie meine Distanz zum kapitalistischen Lebenssinn. Der Prozeß meiner Geschichte hat seine Gründe und seine Berechtigung im politisch-sozialen Zeitgeschehen. Er ist gleichzeitig auch Ausdruck wilder Subjektivität. Er ist Teil einer Generationsgeschichte und doch individueller Ausdruck meiner eigenen Befreiung aus einem fremdbestimmten, untergeordneten und ungeliebten Dasein in einem unakzeptablen System.

Mein Leben taugt nicht als moralischer Fingerzeig. Meinen Niederlagen kann ich keine politischen Sentenzen abringen. Wer sich gegen den Kapitalismus erhebt, wird sich seine Vorbilder in der Geschichte suchen, wie ich es getan habe. Die Fehler werden immer die eigenen und nicht die der Vorbilder sein. Jede Zeit bringt ihren eigenen Widerstand und ihre eigenen Irrtümer hervor. Mein Buch ist keine Mission. Ich schreibe, um hinter den Mauern lebendig zu bleiben.

Das Gefängnis ist nicht gerade der beste Ort, um unbekümmert über mich selbst und die Verhältnisse meiner Zeit zu reden. Das unbeirrbare Gefängnissystem übt unaufhörlichen Druck aus und untergräbt das Selbstbewußtsein mit seiner bürokratischen Gewalt. Es stiehlt mir die Zeit. Sein stählerner Rhythmus zerstückelt den Tag, läßt mir nur kleine Zeithäppchen für die Konzentration auf mich selbst. Es zwingt mir seine Logik auf. Der große Teil aller Tage vergeht in Abwehr und Streß gegen diese Maschine, diesen üblen unumstößlichen Apparat, in dem ich stecke, der mich Tag und Nacht belegt und bekämpft mit seinem gnadenlosen Funktionieren, der meine Bewegungen bremst, meine Schritte bemißt, meine Gedanken und Blicke verkürzt, mir die Lust auf den nächsten Tag raubt, der mit seinem Räderwerk aus Maßregeln, Verfügungen, Kontrollen, sinnentleerten Verordnungen und Bewachung Anerkennung erzwingt, kurz: der mich mit seiner autoritären Macht über mich als Gefangene erdrückt.

Schreiben braucht Freiheit, und die gibt es hier nicht. Das Wenige, was von mir bleibt, muß ich zusammenhalten und vor Bitterkeit und Wut schützen, um den Zusammenhang mit den mir verbundenen Menschen nicht zu verlieren. Ich muß die Vergangenheit schreibend lebendig halten, um nicht unterzugehen, weil nur aus ihr noch zu erfahren ist, welche Lebenskräfte durch revolutionäre Visionen und Handlungen erwachen können.

Im Gefängnis ist jeder Empörungsakt ein Akt des Lebens und der Poesie. Aber auch diese Glut der ersten Jahre verlischt an den kalten Steinen. Das Einerlei der Gefängniswelt rieselt wie Asche zwischen alle aufbäumenden und tiefgehenden Gefühle, macht die innere Bewegung eintönig, lau, sich verlierend, macht die Gedanken schwerfällig und zäh. Dies Einerlei legt sich wie eine graue Decke über alle Erinnerungen und saugt die Dimensionen aus ihnen heraus. Die nötigen Hilfsmittel, Informationen, Fakten, Daten, Zeitlichkeiten sind nicht frei zugänglich, sind zensurabhängig, werden gestattet oder nicht gestattet. Gedanken kann ich nicht äußern, nicht tauschen. Kommunikation ist ein Ausnahmezustand. Trotz dieser Hemmnisse will ich meine und unsere Geschichte niederschreiben. Es ist meine Verteidigung gegen die drohende Selbstauslöschung in den leeren Jahren der Gefangenschaft. Es ist auch die Verteidigung unserer Motive, aus denen heraus ich gekämpft habe. Sie zu behaupten, ist für die Zukunft der Menschen überlebenswichtig.

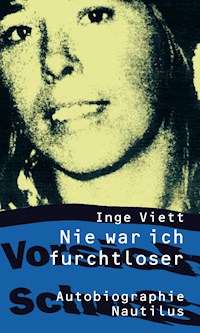

Inge Viett in den 70er Jahren(Foto: Presseagentur Sven Simon) …

… in den 70er Jahren(Fotos links oben und unten: dpa, rechts oben: Klaus Mehner) …

… oben: am 13. Juli 1990(Foto: dpa/Bernd Weißbrod), unten: im Sommer 1996 (Foto: Hanna Pitzke)

KAPITEL I

Ich bin im Krieg geboren. Es war am 12. Januar 1944 und Europa ächzte unter der Herrschaft des deutschen Faschismus. Die Kriegswirtschaft hatte die unteren Bevölkerungsschichten in den Hunger getrieben, und auch ich wurde als halbverhungerter kleiner Wurm in die Bahn geworfen. Ungewollt und unentschieden, ob ich leben oder sterben sollte.

Die Umstände meiner Geburt und der ersten Lebensjahre waren mir bisher verborgen geblieben, und erst hier in der Abgeschlossenheit des Gefängnislebens erwachte mein Interesse daran, wie ich in die Welt gekommen war. Die Frage meiner Herkunft und der frühkindlichen Verhältnisse hatte mich nie sonderlich interessiert, weil es bisher für mich keine Lebenssituationen gab, in denen eine Aufklärung darüber wichtig gewesen wäre. Als Kind hatte ich nach Mutter und Vater gefragt, weil ihr Nichtvorhandensein mich in eine Außenseiterposition zu den anderen Kindern brachte. „Du bist ein Waisenkind“, wurde mir beschieden. Es war eine Zuweisung meiner Rechte, Bedürfnisse und Erwartungen. Als Jugendliche wollte ich mit meiner Kindheit nichts mehr zu tun haben und sie vergessen. Als politische Aktivistin war sie ohne Bedeutung für mich, und in der DDR war es besser gewesen, nicht über sie nachzudenken, um Kollisionen zwischen meiner tatsächlichen und erfundenen Vergangenheit aus dem Wege zu gehen.

Selbst der Tag meiner Geburt war lange ungeklärt. Manche Dokumente sprechen vom zweiten, andere vom zwölften Januar. Ebenso beliebig wurde die Schreibweise meines Namens gehandhabt. Was Wunder, daß mich nichts an diese Daten band und ich sie oft und mühelos veränderte. Die meisten Menschen sorgen sich, daß ihr Name überlebt. Er ist ihre einzige Spur in die Vergangenheit und vielleicht in die Zukunft, er ist die Hoffnung, daß ein bißchen von ihnen bewiesen bleibt.

Von meinen Geburtstagen hat während der Kinderjahre niemand Notiz genommen. Als ich sechzehn wurde, erlebte ich die erste Aufmerksamkeit. Viel später dann legte ich meinen Geburtstag auf den 15. Januar fest. Den Todestag von Rosa Luxemburg.

Neugierig studierte ich die Ergebnisse amtlich-polizeilicher Nachforschungen und staunte über Akribie und Aufwand des Fahndungsapparates. In zwei Akten existiere ich als Fürsorgefall, in einer als normale Jugendliche mit Hang zur Renitenz, in allen weiteren als „terroristisches“ Subjekt.

Wieviele Spuren, Markierungen, „Vorgänge“ ich seit meiner Geburt bereits in die Welt gesetzt hatte, erfuhr ich nun aus den Akten. In dieser seit Jahrhunderten durchorganisierten Gesellschaft kommt kein Mensch mehr auf die Welt und geht durch sie hindurch, ohne in größter Ahnungslosigkeit seine Abdrücke zu hinterlassen. Institutionen bewachen ihn registrierend und dauerhaft. Selbst in verheerenden Kriegen und gesellschaftlichen Zusammenbrüchen geht alles im Großen und Ganzen seinen Gang. Die Bürokratie übersteht fast jedes Chaos und ihr Funktionieren wird als erstes wieder gesichert, sofern es in einzelnen Fällen, an einzelnen Orten doch gelitten haben sollte.

So hält sich die Gesellschaft zusammen, so verfolgen sich konkurrierende Kräfte. Und wer weiß besser als die Verfolgungsorgane der Justiz, wo diese ersten Spuren zu suchen und zu finden sind …

Wer seines Feindes habhaft werden will, muß wissen, wer dieser Feind ist, will sich ein möglichst genaues Bild machen, immer in der Absicht, ihm nahezukommen, ihn zu fassen. Horst Herold, damaliger Chef des Bundeskriminalamtes, hat sich in den siebziger Jahren in seinem Amtssitz in Wiesbaden ein wahres Panoptikum seiner Staatsfeinde errichtet, in Lebensgröße und verschiedensten Variationen. Er lebte mit ihnen in seinem Bunker. So weit kann das gehen.

Bürokratisches aus meinen ersten Lebensjahren haben Beamte des BKA zusammengetragen: Geburtsurkunde, Vaterschaftsfeststellung, kurze Sachberichte von Fürsorgebehörden, die gerade von „Volkswohlfahrt der NSDAP“ in „Jugendämter“ umbenannt waren: Als Kleinkind wurde ich zusammen mit drei Schwestern in einer Bretterbude aus drei Wänden ohne Dach aufgefunden. Kinder und Mutter waren erbarmungswürdig zerlumpt, abgemagert, verlaust, krank, dem Tod näher als dem Leben. Der Mutter wurde das Sorgerecht entzogen, die Kinder ins Heim gebracht.

Ich weiß nichts von dieser Mutter, die sieben Kinder gebären mußte, die sie nicht ernähren, behüten und lieben konnte. Ich wüßte wohl gerne, wie sie ohne uns alle gelebt hat. Als ich zwanzig war, hörte ich vom Vormundschaftsgericht Bruchstücke aus ihrem Leben, die Ahnungen wecken von der Chancenlosigkeit ihres deklassierten Daseins. Damals wollte ich nichts hören, mich nicht verwickeln und berühren lassen davon, heute kann ich mir vorstellen, wie wir als Last in ihrem Bauch heranwuchsen, versehentlich und unerwünscht, verflucht vielleicht, aber unaufhaltsam. Sie wird uns aus der Gefangenschaft ihres Leibes herausgestoßen haben, hinein in die Gefangenschaft nachfolgender Zustände.

Heute finde ich es fast ein wenig traurig, daß sie nicht erfahren hat, welch ein rebellisches und ambitioniertes Herz sie in die Welt gesetzt hat. Vielleicht hätte ihr das Mut und neue Lebenschancen gegeben. Vielleicht hätte sie mich aber auch als „Kriminelle“, als „Terroristin“ abgelehnt, mich nicht begleiten wollen auf meinem Weg durch die Illegalität, ins Gefängnis, in die DDR. Sehr viele Mütter und Väter haben ihre Kinder durch alle Wahrheiten und Irrtümer begleitet. Manchmal haben sie sie verstanden, manchmal nicht, aber trotz aller Verfolgung, öffentlicher Verketzerung und Entstellungen nicht von ihnen gelassen. Genossinnen und Genossen, denen Verständnis und Liebe der Eltern für ihren radikalen Kampf erhalten blieb, waren nie völlig entwurzelt. Mein Leben entwickelte sich und verlief gänzlich ohne familiären Beistand und somit auch ohne einen elterlichen Plan, dem sich die Kinder dann zu verweigern suchen. Ich habe das Fehlen einer prägenden Autorität später als Vorteil erkannt. Obwohl ich zugeben will, daß mir als Kind diese bindende Autorität gefehlt hat und die innere Obdachlosigkeit mich spürbar einsam sein ließ. Natürlich hat mich auch die negative Autorität, der ich ausgeliefert war, geprägt, aber eben nicht bindend, sondern abstoßend. Ich habe schon sehr früh ganz bewußt immer die Distanz gesucht, das versteckte, potentiell Andere, und ich habe mich in der Einsamkeit geschützter, unschuldiger, immer noch besser gefühlt als in der Gemeinheit meiner Umgebung und ihrer Gewohnheiten.

Wenn in der Öffentlichkeit über meine Sozialisation gesprochen wird, werde ich immer wieder hartnäckig als Heimkind dargeboten. Vielleicht glaubt man, dann nichts weiter erklären zu müssen, als begänne hier die gerade Linie, die zum „Terrorismus“ führt. Welch ein Unsinn und wie ignorant. Es verrät eigentlich nur das Zeugnis, welches die öffentliche Meinung ihrem System der Heimerziehung ausstellt.

Wir „Terroristen“ sind aus allen Gesellschaftsschichten gekommen, jeder mit der eigenen sozialen und geistigkulturellen Prägung. Was uns in die Radikalität trieb, war die soziale Kälte einer herzlosen Kriegsgeneration, die ihre beispiellosen Verbrechen leugnete oder verdrängte, die unfähig war, uns anderes als Besitzdenken und Anpassung zu lehren, die den Vietnamkrieg unterstützte, weil sie ohne Umschweife von der Vernichtungsstrategie gegen die „Jüdische Weltverschwörung“ zur Vernichtungsstrategie gegen die „Bolschewistische Verschwörung“ übergegangen war, eine Generation, die nichts dabei fand, daß ehemalige Massenmörder zu dekorierten Helden der Demokratie gekürt wurden. Unsere Weigerung, daran teilzunehmen, uns zurechtstutzen und kaufen zu lassen von dem Konsum-Klimbim und der Talmi-Moral, die im Kern nichts als Anpassung an ein verlogenes, unterworfenes Menschenbild und Menschendasein ist, unsere Abscheu vor dieser verschlagenen Elite-Gesellschaft, die aus Eigennutz, Profit- und Machtgelüsten oder aus traditioneller Beschränktheit letztendlich immer nur Zerstörung auf breiter Bahn zustande bringt, unsere Lust, diesem ganzen verkommenen Laden „vor den Koffer zu scheißen“, hat uns zusammengebracht. Zuerst auf der Straße, in den Hörsälen, in politischen Aktivitäten voller Vielfalt, Phantasie, Übermut, Leidenschaft, Empörung und später dann in organisierter Härte. Jugendliche aus allen Bereichen, Studenten, Lehrlinge, Abenteurer, Desperados, Weiberräte und schwarze Bräute, hoffnungschöpfende Entwurzelte aus dem Subproletariat, Philosophen und Professoren verbanden sich miteinander in der Hoffnung, diese vermoderte, lug- und trugreiche Gesellschaft zu revolutionieren.

Diese Hoffnung ist die Wurzel unseres „Terrorismus“, nicht die Elternhäuser, die Sozialisation. Mütter und Väter können, wenn sie es denn wollen, nur verstehen oder sich abwenden, wenn die Kinder mit dieser Gesellschaft brechen. Ändern können sie es nicht und auch nicht aufhalten. Ihr Plan für die Zukunft ihrer Kinder wird bedeutungslos, was sie ihnen mitgegeben haben auch. Wenn es mehr war als die Aufhalsung verbrauchter Konventionen, wird es eingeordnet in den eigenen Entwurf einer zukünftigen Geschichte.

Ich bin kein Heimkind, aber ich habe drei frühe Kindheitsjahre in einem Kinderheim in Schleswig-Holstein verbracht, gerade so lange, bis die Schäden meiner Verwahrlosung geheilt waren. Meine ersten bewußten Erinnerungen sind aus diesen Jahren. Sie sind durchweg so fröhlich und positiv, daß ich später bei der Pflegefamilie oft versucht habe, meine Rückkehr ins Heim zu provozieren. Aber leider gelang es mir nicht.

Mit sechs Jahren brachte mich das Jugendamt in ein Dreihundert-Seelen-Dorf bei Eckernförde zu einem älteren Ehepaar, das bereits zwei eigene, erwachsene Söhne hatte und nacheinander vier Waisenkinder unter denselben Umständen wie mich und meine „Pflegeschwester“ um die Kindheit gebracht hat.

Für meinen Eintritt in die Misere haben sie sich einen strahlenden Tag ausgesucht. Hellblauer, flimmernder März 1950, die Sonne mild und unschuldig, genau wie sie heute in den Gefängnishof scheint. Ohne Andeutungen, ohne Warnung scheint sie einfach warm vom Himmel herunter und beschönigt meine Ankunft.

Das schwarze, amtliche Auto rollt in den kleinen Hof und die beiden amtlichen Männer lassen mich aussteigen. Was ich zuerst sehe, entzückt mein Kinderherz: auf der einen Seite des Hofes ein farbenglühender Primelgarten, auf der anderen ein Gehege voller Hühner, Enten, Gänse, Puten, Kaninchenställe. Mittendrin ein Misthaufen und eine randvolle Jauchegrube, in der Ecke ein winziger Tümpel. Wir stehen vor einer niedrigen, uralten Kate. Ihr Fachwerk ist von den Jahren gebeugt wie ein greiser Mensch, ihr Schilfdach durchmoost und vielfach geflickt. Alles wirkt auf mich verheißungsvoll. Ich kann noch nicht wissen, was sich hinter dieser Idylle entfalten wird.

Es bleibt keine Zeit für Regungen wie Angst oder Fragen, was jetzt mit mir geschehen wird. Aus dem Haus kommt eine große, dicke Frau zu uns gelaufen. Sie redet laut und aufgeregt auf alle gleichzeitig ein und beherrscht die befremdliche Szene. Die Männer vom Jugendamt zeigen mich vor, und die Frau schätzt mich mit ihren kleinen braunen, immer umherhuschenden Augen ab. Sie gefallen mir nicht, auch ihre Stimme nicht, sie ist überlaut und klingt seltsam in vielen Tonarten. Sie dringt mir unter die Haut und setzt sich dort fest wie ein immer bereites Erschrecken. Die Kraft ihrer Stimme entspricht ihrer Leibesfülle. In opernreifer Stimmlage und enormer Phonstärke ruft sie einen Mädchennamen in Richtung Bahngleise. Ich bin ganz sicher, ihre Rufe können es in der Reichweite mit den Glocken der Kirche aufnehmen. Ein Mädchen in meinem Alter kommt angelaufen, die Frau streicht mit ihren dicken Händen über meinen Kopf und sagt zu dem Mädchen: „Das ist Inge, jetzt brauchst du nicht mehr allein zu spielen.“

Wir schauen uns neugierig an, erkennen uns aus der gemeinsamen Zeit im Kinderheim und freuen uns unbändig, einander nicht fremd zu sein. Wir fassen uns an den Händen und laufen zurück zum Bahndamm, um den heranzischenden Güterzug aus der Nähe vorbeidampfen zu sehen.

Für viele Jahre sollten wir nun nahezu alles miteinander teilen, den Strohsack, die emotionale Kargheit, die Mühlsteine der Schmach und Ohnmacht gegenüber allen Schändlichkeiten und täglichen Häßlichkeiten, das falsche, verächtliche Mitleid, das Ertragen von Erniedrigung und Mißbrauch, alle Not, mit der wir uns durchschlugen. Aber auch alle Spiele und kleinen Freuden, alle kleinen Geheimnisse und Entdeckungen, die wir, wie alle Kinder, überall zu finden wußten, wie immer die Umstände auch waren. Fortan galten wir als die Waisenkinder vom „Sloten Door“.

Wie ist dieses Milieu zu beschreiben, ohne es zu einer monströsen Ausnahmewelt zu machen? Generation auf Generation lebt so eine Dorfgemeinschaft in dumpfer Harmonie von Gegeneinander und Miteinander: schindet und schändet sich, verrät und verbündet sich, liebt und verflucht sich, feiert die Hochzeiten wie die Beerdigungen, schwängert die Mägde und prügelt die Knechte, ist unberechenbar in ihrem Haß gegeneinander und ebenso unberechenbar in ihrem Zusammenhalt untereinander. Die Töchter und Söhne ordnen ihr Leben nach der groben Welt der Mütter und Väter, und diese nach der ihrer Mütter und Väter.

Der Faschismus mußte in den städtischen Gebieten große propagandistische Schlachten entfalten, um das Proletariat der Aufklärung zu entziehen und auf seine Seite zu bringen, die dörflich-bäuerliche Verständniswelt hingegen war der faschistischen Ideologie sehr nah. Alles Fremde, Andersartige wurde mißtrauisch abgelehnt, war Ziel bösester Projektionen von Zwietracht, Schuld, Sünde. Alles Schwache wurde vernutzt, alleingelassen, beiseitegestoßen.

Der Faschismus verfeinerte diese Nichtmenschlichkeit zur Unmenschlichkeit und machte sie zu allgemeinen gesellschaftlichen Werten, nahm ihr den Makel der Niedrigkeit, Debilität und Unmoral und stattete sie mit dem Mythos von der starken Rasse aus.

Ich wuchs im Nachhall dieser Ideologie heran. „Heil Hitler“, wenn ein Besucher das Haus betrat, „Heil Hitler“, wenn er es wieder verließ. Das war normal.

Spurenlos durchzog der große Flüchtlingsstrom der ersten Nachkriegsjahre unser schleswig-holsteinisches Dorf. Niemand ist hier ansässig geworden, keine fremde Familie ertrug und durchbrach die geschlossene Verachtung der Dorfgemeinschaft gegen die „Hungerleider“. In meinen ersten beiden Schuljahren war das Dorf noch voll von Flüchtlingen und Ausgebombten, die administrativ hierher gelenkt wurden, damit sie Essen, Unterkunft und Arbeit fanden. Es kamen so viele Kinder in die Schule, daß ein zweiter Klassenraum eingerichtet werden mußte und der Unterricht in zwei Schichten stattfand. Schon wenige Jahre später war das Dorf wieder „gereinigt“ und die Alteingesessenen unter sich. Nur eine Mutter mit ihren zwei Kindern hatte mit zäher Ausdauer versucht, sich in dem Dorf festzukrallen. Sie hatte Arbeit und eine kleine Wohnung bei einem Bauern gefunden. Die Leute vergaßen nicht, daß sie die „Fremden“ waren, aber noch weniger verziehen sie ihnen, daß sie weit und breit die einzigen Katholiken waren. Die Kinder wurden vom Lehrer immer hochmütig nach Hause geschickt, wenn der Religionsunterricht begann. Die anderen Kinder überfielen sie natürlich mit ihrem Neid und ihren Hänseleien. Die beiden ertrugen alle Entwürdigungen mit äußerlichem Stoizismus, wehrten sich nicht, schlugen sich nicht, sprachen kaum, ließen den Haß abprallen und kümmerten sich nur um sich selbst.

Sie haben es viele Jahre ausgehalten. Ich frage mich, wie sie das ertragen konnten. Die Mutter war nur als Dienstmagd akzeptiert, gesellschaftlich waren sie Ausgestoßene und blieben bis zum letzten Tag das „Flüchtlingspack“.

Als sie plötzlich verschwunden waren, hat keiner nach ihnen gefragt, niemand hat sie vermißt. Nur ich. Darum ist meine Erinnerung so deutlich. Wenn ich im Winter mit den Zeitungen über die Höfe mußte, holte die ausgestoßene Frau mich in ihre Küche, hieß mich die Gummistiefel ausziehen und nahm mir die zerlumpten Fußlappen von den Füßen, um sie am warmen Herd anzuwärmen. Sie stellte mir eine Tasse heißen Pfefferminztee und eine halbe Semmel mit Butter auf den Küchentisch. Wenn ich alles verzehrt hatte und durchgewärmt war, umwickelte sie meine Füße wieder und sagte manchmal: „Ich weiß, wie weh der Frost tut.“ Ich zog dann die Gummistiefel an und machte mich auf den Rest meines Weges. Ihre Küche war eine Oase der Freundlichkeit und Wärme, über die ich nicht reden durfte.

In jahrhundertelang geschlossenen Gemeinschaften bleiben Legenden, heimliche Hexengeschichten und Aberglauben lebendige Gegenwart. Jedes Dorf hat seine eigene, halb verborgene Tradition dieser Art, und auch um unser Dorf und speziell um das Haus und die Familie, in der ich nun lebte, woben sich unglaubliche Erzählungen aus der Vergangenheit. Als Kind erschienen sie mir durchaus nicht unglaubwürdig, und so merkwürdig es ist, aus diesen mythischmagischen Legenden bezog meine Pflegemutter ihre Macht im Dorf, die ihr der sozialen Stellung nach eigentlich nicht gebührte. Die soziale Hierarchie war fest und unverrückbar. Es gab sieben größere Bauernhöfe, davon waren einige im Dorf, andere weit verstreut außerhalb, so daß ich jeden Morgen vor der Schule weite Wege zu laufen hatte, um die Zeitungen abzuliefern. Der begütertste Hof war selbstverständlich die Bürgermeisterei, denn Geld und Politik sind wie siamesische Zwillinge und jeder chirurgische Versuch einer Trennung ist bisher gescheitert. Ein paar kleinere Höfe, eine Meierei, eine Schmiede, zwei kleine „Kolonialläden“, eine Bäckerei, die Schule, einige Häuslerkaten und Familienhäuser, der Gasthof Ehlers als geselliger Mittelpunkt vervollständigten das Dorf. Die Kirche stand im Nachbardorf, und dies förderte nicht gerade das Bedürfnis oder das Pflichtgefühl der Leute zu einem häufigen Besuch heraus. Nur zu den kirchlichen Feiertagen, Beerdigungen und Hochzeiten marschierten feierliche schwarze Scharen an unserer Räucherkate vorbei in die nachbarliche Kirche.

Auf der unteren Stufe der sozialen Hierarchie standen die Häusler, die Knechte und die Mägde. Dies war auch unser Platz.

Für die Pflegemutter war das bedeutungslos. Ihre soziale Stellung in der Dorfgemeinschaft war von besonderer Eigenart und von besonderem Einfluß. Sie war nicht respektiert, aber von nahezu allen gefürchtet. Die Leute versuchten, ihr aus dem Wege zu gehen, aber das war nur schwer möglich, weil in ihrem Haus ein Netz kleiner Dienstleistungen geknüpft war. Das machte sie unentbehrlich und so war es besser, sich gut mit ihr zu stellen.

Die Frau war die lebendige Chronik vergangener und gegenwärtiger Lebensabläufe des Dorfes, der heimlichen und der öffentlichen. Es gab fast nichts, was sie nicht herausbekam. Sie war eingeweiht in alle Schliche und Gemeinheiten menschlichen und unmenschlichen Miteinanders und zog die Register, wie es ihr paßte, nicht selten ganz ohne besondere Vorteilsplanung, oft nur aus reiner Lust am Zwist. Daraus schien sie ihre Lebenskraft zu ziehen. Eine schillernde Kraft aus Schlauheit, Herzlichkeit und Offenheit, die sie wie eine Falle aufstellte, aus Abgebrühtheit und Rührseligkeit, aus Bösartigkeit und klingendem Lachen. Sie war eine Schurkin aus reinem diabolischen Vergnügen, mit der man sich besser nicht maß.

Schon ihr Äußeres war außerordentlich imposant und Abstand gebietend: eine starke, große Frau. Ihre Leibesfülle bremste nichts von ihrer Vitalität, die unerwartet in Aggressivität umschlagen konnte. Schweres hüftlanges, glänzend schwarzes Haar war im Nacken zu einem dicken Knoten zusammengebunden. Schwarzbraune umherhuschende Augen in einem vollen Gesicht, das ich schön hätte nennen mögen, wenn es eine Spur Liebe geborgen hätte. Herrschsucht und Verschlagenheit machten es unschön.

Es war nicht allein die Wirkung ihrer machtvollen Erscheinung, von der die Menschen in die Defensive gedrängt wurden, der tiefere Grund für ihren Einfluß war die Aura ihrer Ahnen. Unterschwellig und tabuisiert, war sie doch über drei Generationen hinweg spürbar gegenwärtig geblieben und machte die Frau irgendwie unangreifbar. Wer ihr dennoch etwas heimzahlen wollte, versuchte es anonym oder griff nach uns Kindern.

Es wurde erzählt, daß ihre Urgroßmutter eine bedeutende und angesehene Hexe gewesen sei, die das Dorf beherrscht und allen voran den Großbauern Scherereien bereitet hatte, um sich mit deren Macht zu messen.

Unsere alte Räucherkate war in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erbaut worden. Es war das Haus der Urgroßmutter und stand am Eingang des weitläufigen Gemeindegebietes. Zwischen dem Haus und dem Dorf erstreckten sich noch einige Kilometer Wiesen und Felder. Mein Weg in die Schule war lang.

Jeder, der in das Dorf hinein oder aus ihm hinaus wollte, mußte an unserer Kate vorbei. Es gab nur diese Straße, um ins nächste Dorf, in die Stadt zu kommen. Zur Zeit der Ahnenmutter war hier ein Tor gewesen, an dem die Zölle bezahlt werden mußten und das am Abend geschlossen wurde. Darum waren wir auch immer noch „de Lüt vom sloten Door“, zusammen mit Jakobsens und dem alten Ehepaar, das den kleinen Güterbahnhof bewirtschaftete.

Wenn die hexenhafte Ahnin einem Bauern nicht wohlgesonnen war, war es ihm unmöglich, ungeschoren das Dorf zu verlassen. Erstaunliches soll sich zugetragen haben: Die Pferde scheuten vor dem „Hexenhaus“ und warfen den Wagen um, Kühe blieben stehen und waren durch nichts vom Fleck zu bewegen, Schweineherden stoben in alle Richtungen davon, Heuwagen gingen in Flammen auf, ja, die Menschen selbst erstarrten zu Salzsäulen.

Nur die Urgroßmutter schien in der Lage zu sein, diese unerklärlichen Zustände wieder zu beheben. Sie ließ sich von den Bauern bitten und forderte von ihnen bestimmte Zugeständnisse, erst dann redete sie auf geheimnisvolle Weise auf Tiere, Dinge und Elemente ein, bis sich alles regelte.

Ich glaube, es gab niemanden im Dorf, der diese Legende für reinen Aberglauben hielt. Gewiß hatte sie im Alltag keine Bedeutung mehr, dennoch umwob sie wie ein unvergänglicher atmosphärischer Nebel die alte Kate und die Frau. Seltsamerweise blieben wir Kinder und der Mann davon ausgeschlossen. Sie hatte ganz allein und, wie ich fand, unverdientermaßen Anteil an der geheimnisvollen Macht ihrer Urgroßmutter.

Der Pflegevater erzählte mir eines Abends diese Geschichte und er gebot mir, sie als Geheimnis zu hüten. Seit Tagen schon hatten wir frühmorgens das Haus verlassen, beladen mit großen Äxten, Sägen, Holz- und Metallkeilen, mit Pickel, Schaufel und Spaten. Nicht alles schleppten wir täglich hin und her, die schweren Werkzeuge bedeckten wir abends mit Buschwerk im Umfeld unseres Ausgrabeplatzes. Jedes Jahr im Herbst gingen wir während der Schulferien ins Holz, trugen herumliegendes Buschwerk zu großen Haufen, stapelten Meterholz und rodeten Stubben von meterdickem Umfang. Hatten wir genug zusammen, besorgte der Pflegevater ein Fuhrwerk und wir brauchten noch einige Tage, bis wir alles zum Haus transportiert hatten. So versorgten wir uns für den Winter mit Brennholz und pflegten gleichzeitig den Wald. Für mich war dies eine wunderbare Zeit und ich sehnte sie immer herbei wie andere Kinder eine große Reise.

Mein Pflegevater war ein geplagter, von seiner Frau verhöhnter Mann. Ein in sich gekehrter, gutmütiger Mensch. Zwei Kriege und die Jahre mit dieser Frau hatten ihn schweigsam gemacht. Er kämpfte nicht mehr mit seiner boshaften, herrschsüchtigen Frau, die nicht sein konnte ohne gemeinen Zank. Da saß er dann, sog an seiner Pfeife und schaute scheinbar gleichgültig geradeaus. Innerlich brannte und blutete er von den Verletzungen, die sie ihm mit ihren vernichtenden Worten schlug. Wenn er es nicht mehr ertragen konnte, nahm er seine Mütze und ging hinaus, ohne auf die Verwünschungen, die sie ihm nachwarf, zu achten. Ich litt mit ihm, mich quälte seine Hilflosigkeit. Selten habe ich gesehen, daß er sich wehrte. Er warf dann seine Pfeife auf den Tisch und brüllte seine Wut heraus ohne die geringste Chance, die Gebirge der angestauten Erniedrigungen in ihm zu erschüttern. Das alte Haus schien zu beben, aber die Frau blieb unbeeindruckt. Nur Blitz und Donner konnten sie zum Schweigen bringen, nicht die Pein eines Menschen. Niemals hob er die Hand gegen sie. Er hatte mich gern, und wir waren unausgesprochen Verbündete, ohne uns in der Not helfen zu können. Er lebte in derselben furchtvollen Unterwerfung wie ich. Sein Widerstand war lange schon zermürbt, meiner dagegen sollte noch wachsen. Er konnte mir nicht helfen, mich nicht schützen, ich habe es auch nicht von ihm erwartet. Instinktiv fühlte ich, daß er nicht mehr schaffen konnte, als den Kern seiner Würde zu verteidigen. So führten wir unseren Kampf jeder für sich allein, litten umeinander, jeder für sich. Manchmal steckte er mir heimlich etwas zu, kleine Köstlichkeiten, die eine Bäuerin ihm in die Tasche gelegt hatte, wenn er bei einer Arbeit mit zugepackt hatte. Ein Stückchen Schokolade, eine saftige Birne, eine Scheibe Schinken. Er trug es mit sich herum, bis er Gelegenheit hatte, es mir zu geben. Dann war ich ganz fassungslos und zerbrach mir den Kinderkopf, was ich ihm Gutes tun konnte.

Ich liebte ihn wie einen richtigen Großvater, aber Vertraulichkeit und Wohlgefühl wurden wie etwas Fremdes oder Ungehöriges aus dem Haus getrieben, sobald die Frau davon etwas spürte. Darum sind auch die seltenen Gemeinsamkeiten wie kleine freundliche Inseln in meinem Gedächtnis haftengeblieben, die Stunden, die wir der erdrückenden Atmosphäre entreißen konnten. Zum Beispiel die Dämmerabende, wenn es zu früh war, das elektrische Licht zu verschwenden, und zu dunkel, noch eine Arbeit zu tun. Die Frau war im Dorf oder in der Stadt. Der Pflegevater genoß diese Stunden der Ruhe, saß in seinem Sessel und rauchte schweigend, halb schläfrig. Ich durfte auf seinem Schoß sitzen und ihm die Pfeife anzünden, wir berieten, ob wir das Dach decken müßten, das Gras mähen sollten, wieviele Kaninchen nach dem letzten Wurf im Stall sein mochten, ob die Kirschen bald reif wären. Dann dösten wir gemeinsam, bis es an der Dielentür zu klappern begann. Die Frau war gekommen. Wie mit einem Sprung aus dem Fenster verschwand die Vertrautheit. Unsere Sinne spreizten sich wie die Stachel eines erschrockenen Igels. Ich sauste aus der Stube, in der ich nichts zu suchen hatte.

Und da waren die Tage im Holz. Es trieb uns hinaus, kaum daß die Nacht zu schwinden begann. Gras, Moos und Erde waren noch mit Tau bedeckt, da waren wir schon im Wald und vergaßen das Haus, in dem die Frau zurückgeblieben war, auch meine Schwester, sie war zu zart für diese Arbeit.

Für meinen Pflegevater waren bereits sechzig Jahre Arbeitsleben als Feld- und Waldarbeiter vergangen. Er arbeitete langsam, aber stetig und verstand es noch, mit wuchtigen Schlägen des schweren Eisenhammers die Keile in die Stubben zu treiben. Ich reichte ihm die Werkzeuge, grub die Wurzeln frei, hielt ihm die Keile für den ersten Schlag, ohne Angst, er könnte einmal danebentreffen. Ich bewunderte, wie vertraut er mit dem Holz war, wie er wußte, wo es sich spalten ließ und wo es sich seinen Mühen widersetzen würde. Wenn ich müde wurde vom Graben, Sägen und Hacken, sagte er bedächtig: „Geh, mein Deern, sieh dir den Wald an.“ Dann stromerte ich los, durch die Farnkräuter zum Fuchsbau, suchte Ameisenberge, erschreckte den Eichelhäher und mich selbst bei seinem Schrei, legte mich ins Moos und schätzte, wie nah wohl die Bäume dem Himmel seien, beobachtete die scheinbar planlosen Wege der Käfer und Insekten oder zählte die Jahresringe der gefällten Stämme. Kam ich zurück, die Schürzentaschen voller Bucheckern, Tannenzapfen und Brombeeren, legte er sein Werkzeug beiseite, wir aßen die Butterbrote, teilten den Kaffee, die Beeren, und ich erzählte, was ich gesehen hatte. Der Wald war ein befristetes, aber paradiesisches Asyl für mich.

Brach die Dämmerung herein, verstauten wir unsere Arbeitsgeräte, der Pflegevater zündete seine letzte Pfeife an und wir genossen die Ruhe und Müdigkeit, bis es dunkel war und wir zurück mußten.

An einem solchen Abend erzählte mir der Pflegevater die Legende von der Urgroßmutter.

Ich war verwundert und wollte wissen, wie die Herrin vom „Slooten Door“ ihre Künste entwickelt hatte, woher ihre Kraft gekommen war. (Schon als Kind war ich ganz spontan davon ausgegangen, daß man sich große, auch außergewöhnliche Fähigkeiten selbst erarbeiten könne.) Er wußte es nicht und sagte: „Sie war eben eine Hexe.“ Das stellte mich nicht zufrieden, denn ich konnte mir keine besenreitende Märchenfigur in dem Haus vorstellen, in dem es täglich so irdisch banal zuging und keine Spur von Sinnlichkeit auffindbar war. Ich nahm mir vor, die Frau nach dem Geheimnis der Urgroßmutter zu fragen. Ich wartete auf eine günstige Stunde, um es herauszukriegen. Günstig erschien mir die Zeit ihrer kleinen Krankheiten. So kalt sie mir gewöhnlich begegnete, so wehleidig, bedürftig, ungnädig gab sie sich, wenn sie krank wurde. Selbst mein Mitleid und Zutrauen forderte sie dann ein. In solchen Tagen war ich richtig glücklich, ich wünschte ihr oft viele langandauernde Krankheiten, aber ihre unverwüstliche Vitalität widersetzte sich meistens meinen heimlichen Wünschen. Einmal war sie beim Kirschenpflücken aus dem Baum gefallen, der Ast war gebrochen, an dem die Leiter aufgestellt war. Ich sah sie fallen, ihr schwerer Körper stürzte ins Gras und hüpfte noch einmal wie ein Ball auf und nieder. Nach erstem kurzen Schreck kam mir ein unbändiger Jubel in die Kehle, den ich kaum niederhalten konnte: Jetzt mußte sie für einige Wochen ins Krankenhaus in die Stadt, eine Zeit der Freiheit würde ins Haus ziehen …

Meine Enttäuschung war groß, sie hatte sich überhaupt nicht verletzt. Die Leibesmasse hatte den Sturz gedämpft, und sie legte sich nur drei Tage ins Bett, um ihren Schrecken zu kurieren. Danach wurde der Kirschbaum umgesägt.

An einem solchen Tag fand ich meine Gelegenheit, und sie gab mir das Geheimnis preis: Wenn du alle sieben Bücher Moses vorwärts und rückwärts auswendig hersagen kannst, werden dir solche Kräfte wachsen, sagte sie mir. Mir schien das eine durchaus irdische Aufgabe zu sein, und ich begann sofort mit dem ersten Buch. Ich muß aber recht bald ermüdet sein in dem Meer von Mythen und Metaphern, denn ich verschob nach einigen Versuchen die ganze Sache auf später, eine Hexe zu werden, das hatte schließlich noch Zeit.

Die Bauern brachten das Fleisch ihrer Schweine zum Räuchern in unsere Kate, das war seit mehr als hundert Jahren so. Dann bogen sich die kräftigen Deckenbalken der Diele unter dem Gewicht der auf Stangen aufgereihten Würste, schweren Schinken und Speckstücke. Die Diele war der Mittelpunkt des Hauses. Hier wurde gekocht, gegessen, gearbeitet, hier stapelten sich das Holz und der Torf, standen die Fahrräder, der Handkarren, war der Schlafplatz für Katze und Hund. Für meine Schwester und mich war sie der ständige Aufenthaltsplatz. Nur im Winter, wenn es sehr kalt war, durften wir zu Essenszeiten die Stube betreten. Unser Schlafplatz war eine Kammer in der Diele, möbliert mit einem Hocker und dem mit vier Brettern eingekasteten Strohsack. Die Diele wurde vom Stubenofen und vom Kochherd beräuchert, das waren die einzigen Wärmequellen des Hauses.

Eine tägliche Tortur, an die es keine Gewöhnung gab, war das frühmorgendliche Anheizen des Feuers. Der schwere Rauch hüllte den Raum bis zum Fußboden ein, wir husteten unentwegt, rangen nach Luft und die Augen tränten. Es dauerte eine halbe Stunde, bis sich die dicken Rauchschwaden durch die Dielentür und den Seiteneingang ins Freie gewälzt hatten und das Feuer ordentlich brannte. Aber wehe, es war Westwind! Er drückte den Rauch wieder ins Haus und drang durch alle Ritzen. Dann hängten wir uns aus dem Fenster und husteten uns die Lungen wund. Feuchtes Holz oder ungeschicktes Anheizen verlängerten die Qual. Noch schlimmer, wenn ich das Feuer ausgehen ließ, das Nachlegen vielleicht vergessen hatte, dann sauste mir der Schürhaken auf den Rücken. So brachte die Frau mir das Aufpassen bei.

War das Feuer durchgebrannt, zog ein dünner bläulicher Dunst an der Decke entlang und verwandelte das rohe Fleisch langsam in Köstlichkeiten. Diesen Dauerrauch waren wir gewöhnt, er biß nicht mehr in den Augen, und wir nahmen ihn kaum noch als Geruch wahr. Den Räuchergeruch trugen wir überall hin, er haftete uns ebenso an wie dem Schinken. Das provozierte den Spott aller Kinder.

Durch das Jahrhundert hindurch hatte der stete Rauch eine zähe, glänzende Teerschicht über die Deckenplanken gebreitet. Bizarre Teerzapfen wuchsen zur Erde wie Stalaktiten in den Tropfsteinhöhlen. Im Sommer tropfte der Sott von ihnen herab und verfing sich in unseren Haaren und Kleidern. Der rohe Zementfußboden war klebrig schwarz und teerige Laufspuren führten in jede Kammer, auch quer durch die gute Stube bis ins Schlafzimmer der Erwachsenen. Von Zeit zu Zeit mußte ich einen Scheuertag einlegen und am Abend hatte ich endlich den ganzen Sott mit Hilfe von Schmierseife zur Dielentür hinausgetrieben.

Hatten die Bauern ihren Speck und die Schinken nicht lange und kräftig genug gesalzen, entwickelten sich ganz heimlich auch Maden. Wir merkten es erst, wenn sie auf unsere Köpfe herunterfielen. Man sollte meinen, daß unser Tisch ausreichend mit Wurst und Schinken bestellt war, zumal manch ein Bauer zu dem Räuchergeld auch ein Deputat gegeben hat, aber weiß Gott, wir Kinder sind mit Rübensirup und Zuckerbrot groß geworden. So mancher Schinken, manche Wurst ging auf Reisen nach Berlin und Köln, wo die „richtigen“ Kinder der Familie lebten. Aber auch für die Herren vom Fürsorgeamt, die aus der Stadt kamen, stand immer eine fürstliche Portion edelster Landwaren bereit. Sie kamen etwa jedes halbe Jahr, meine Schwester und ich saßen in unseren Sonntagskleidern gut vorbereitet auf dem Sofa in der guten Stube und sagten ja auf die Frage, ob es uns gut gehe, und nein auf die Frage, ob wir irgendwelche Klagen hätten. Dann durften wir spielen, solange die amtlichen Männer im Haus waren und bewirtet wurden. Wer ahnt da nicht, wie die Dienstberichte aussahen. Ich konnte sie jetzt in den Akten nachlesen. Die Stube war für die Schwester und mich eine andere Welt. Sie war hell, warm, hatte Sofa und Sessel auf einem blanken Stragula-Teppich. Im Winter suchten wir nach Gelegenheiten, uns hineinzudrängen wie das Vieh in den warmen Stall. Wenn die Frau nicht im Haus war, holte uns der Pflegevater schon mal herein, öffnete die große Keksdose, die von Weihnachten zu Weihnachten mit Hirschhornplätzchen gefüllt war und ließ uns hineingreifen. Wir waren selig, setzten uns still in die Sessel und genossen die verschwörerische Stimmung.

Die Faszination der Stube lag auch in dem polierten Weltempfänger, damals noch so groß wie ein Möbelstück. Und natürlich in der „Bücherei“. Aufgereiht in einem Wandregal standen verschmutzte und vergilbte dicke Schwarten aus den Gefilden der Rührseligkeit, des Traum-Heldentums und der normierten Sittlichkeit für die Dörfler zum Ausleihen bereit. Auch ich machte heimlichen, aber intensiven Gebrauch von dem Stoff. Durch die Stubentür lauschten wir den „Capri-Fischern“ und den „Heimwehliedern“ von Freddy Quinn. Die Frau liebte es zu singen. Wenn sie nicht gerade schimpfte, trällerte oder flötete sie unentwegt.

Im Sommer waren alle Fenster und Türen geöffnet, damit auch in der hintersten Gartenecke das Radio zu hören war. 1953 im Juni donnerten täglich die Namen Eisenhower, Ollenhauer, Adenauer über die Gemüsebeete, vor denen ich hockte und Unkraut jätete. Ich war neun und verstand nichts. Die Leute im Dorf standen häufiger als sonst an ihren Gartenzäunen zusammen und nickten mit den Köpfen. Jacobsen, unser Nachbar, saß ganze Nachmittage lang mit der Frau in der Stube und trank Likör. Wenn er ging, war sein „Heil Hitler“ noch ein bißchen lauter als gewöhnlich.

Allein schon aus der dröhnenden Roheit der Namen dieser Männer war Unheil zu spüren. Immer wieder hörte ich den Namen Eisenhower und dachte an unseren Dorfschmied, den Eisenhauer, diesen unbeherrschten, brutalen Kerl, der den Lehrlingen in den Rücken schlug und den Pferden mit seinen schweren Holzschuhen in den weichen Bauch trat, wenn sie beim Beschlagen ihrer Hufe nicht stillstehen konnten. Aus der Ferne war das idyllische Klingen des amboßschlagenden Eisenhammers zu hören, näherte ich mich aber der Schmiede, dann mischten sich die Schreie der gequälten Pferde darunter, so daß ich mir am liebsten die Ohren zugestopft hätte.

In der Schule sprach der Lehrer am 17. Juni vom Abschütteln des „bolschewistischen Jochs“ und geriet in Selbstvergessenheit über die „endliche Zerschlagung des Jüdisch-Kommunistischen Gebildes“ östlich der Elbe. Er geriet dabei in eine Art Ekstase, die uns Kinder ganz furchtbar irritierte. Er steigerte sich in antisemitische Beschimpfungen und Klagen über den verlorenen Krieg hinein. Das Blut wich aus seinem Gesicht und er schrie über unsere Köpfe hinweg, als wollte er eine unsichtbare Masse von Menschen bewegen. Wir hielten den Atem an, saßen verstört und gedrückt in den Bänken. Plötzlich hielt er inne, wurde sich seiner wieder bewußt und rannte kreidebleich hinaus. An der Tür schrie er: „Pause“, und wir stürzten erleichtert in den Hof.

Der Gang und Geist des dörflichen Lebens war nicht weiter beeindruckt von der aggressiven Politik der politischen und militärischen Hasardeure der Adenauer-Ära. Unspektakulär, fast behutsam sickerte das „Wirtschaftswunder“ der fünfziger Jahre in die Bauernhöfe ein. Die alten Ungetüme der Landstraße, die Bulldozer, verschwanden und wurden ersetzt durch wendigere Traktoren, intelligentere Mäh- und Dreschmaschinen erleichterten die Erntearbeiten, Volkswagen und Motorräder mehrten sich. Unaufhaltsam endete die Pferdezeit. Ein Fuhrwerk nach dem anderen verschwand von der Straße, vergreiste und vermoderte in den Remisen. Die rumpeligen, eisenbereiften Deichselgespanne hatten ausgedient, jetzt gab es den gummibereiften Hänger für den Traktor. Bald hielten sich die Bauern nur noch ein, zwei Pferde, weil sie sich einen Bauernhof ohne Pferde noch nicht vorstellen konnten.

In der Wohnstube des Bürgermeisters flimmerte der erste Fernseher. Die Dorfjugend sang amerikanische Schlager, schwärmte für Elvis und begann Rock’n’Roll zu tanzen, die Mädchen trugen dreiviertellange Hosen à la USA. Die Alten sagten immer noch „Heil Hitler“. Es regte auch niemanden auf, als im Nachbardorf wieder militärische Manöver stattfanden. Außer uns Kinder natürlich. Die Soldaten und ihre Kriegsgerüste waren für uns Objekt abenteuerlicher Bewunderung und unwiderstehlicher Anziehungskraft. Wenn möglich, schlichen wir zu ihren Tarnlagern und beglotzten sie.

Nein, unsere Begeisterung war nicht von selbst gekommen. Anekdoten über den „Eisernen Kanzler“ Bismarck – zu seinem Denkmal pilgerten wir alljährlich einmal – und über den alten Fritz mit seinen wunderbar tüchtigen, treuen und mutigen Soldaten füllten die Geschichtsstunden und unsere Kinderköpfe. Kein Wort, nicht die geringste Aufklärung über die faschistischen Herrenjahre, nichts über den Greuel- und Plünderungsfeldzug der deutschen Armee durch Europa und Rußland. All dies war offiziell tabu. Ich kriegte es irgendwie mit als etwas Dunkles, Schicksalhaftes. Ein durch die Schuld der Juden und Kommunisten über Deutschland gekommenes Unglück, das man diesen eines Tages schon heimzahlen werde.

Gewiß, der Bildungsstoff auf dem Dorf war anspruchslos. Ich habe die Schule nach der neunten Klasse abgeschlossen mit den vier Grundrechenarten und der einfachen Zinsrechnung. Ich konnte lesen und fehlerfreie Aufsätze schreiben, wußte, wieviele Kontinente die Erde hat, und daß Schleswig-Holstein meerumschlungen ist von Ost- und Nordsee. Alles weitere habe ich mir später selbst oder hat das Leben mir beigebracht.

Diese unverantwortliche Unterlassung von geschichtlicher und politischer Aufklärung und Vermittlung der jüngsten Geschichte, mit deren Auswirkungen wir ja zu leben, und wie wir noch sehen werden, auch zu kämpfen hatten, war in der BRD allgemein. In diesem Punkt war das Unwissen der Mädchen, mit denen ich später im Internat und auf der Schule war, ganz unterschiedslos zu meinem. Es herrschte vollkommene politisch-gesellschaftliche Unbewußtheit. Die Erziehung und Bildung hat uns bis in die siebziger Jahre hinein überhaupt keine Chance gegeben zum selbständigen Denken, zur kritisch-geistigen Entwicklung. Geschichte hatte einfach nicht stattgefunden bzw. nur in Jahreszahlen und bis zur Kaiserzeit. Geschichte, das waren die Daten der Reichsgründungen, Lebenszeiten der jeweiligen Herrscher und Generäle, von Kriegsbeginn und Kriegsende.

Klassenkampf, die Weimarer Republik, die sozialistische Revolution in einem Teil der Welt, die faschistische Variante des deutschen Kapitalismus, die Kolonisierung Afrikas, Asiens und Lateinamerikas durch den Westen … Darüber erfuhren wir nichts!

Auf der Sport- und Gymnastikschule in Kiel, die ich von 1963–65 besuchte und die sich doch immerhin rühmte, einer Hochschule gleich zu sein, wurde nicht eine Stunde über Politik, Geschichte, Gesellschaft etc. diskutiert. Zeitgeschichte war Bürgerkunde und beschränkte sich auf die schematische Vermittlung des strukturellen Aufbaus der Demokratie.

Unser Weltbild mußte dunkel bleiben, es sollte dunkel bleiben. Es herrschte ein grauenvoll unpolitisches, ungeschichtliches Weltbild im Gros der Jugend, das sich erst mit der Studentenrevolte verändern konnte. Ohne diese unpolitische Erziehung und Bildung, die das Individuum von den gesellschaftlichen Vorgängen und Entscheidungen fernhielt, es von allen verhängnisvollen politischen Weichenstellungen ablenkte, hätten die Restauration und die Wiederbewaffnung wohl nicht gelingen können. Eine entpolitisierte Bevölkerung ist die Voraussetzung dafür gewesen.

Die Nachkommen der Kriegsgeneration sollten nicht nach Ursachen fragen und die Massen sollten schnell vergessen, was sie nach 1945 alles hatten ändern wollen. Sie hatten sich leicht betrügen lassen um ihre Hoffnungen und Einsichten, die aus der Not und Schuld der zwei Weltkriege geboren waren. Vergessen die großen Sozialisierungsprogramme für die Schlüsselindustrien und Finanzimperien, vergessen die überwältigende Mehrheit für fundamentale soziale Umwälzungen, vergessen der Wille, den Militaristen und Kapitalisten ein für allemal den Boden für ihre Kriegs- und Eroberungspolitik zu entziehen. Alles vergessen! Stattdessen duldeten sie die Räuber, Mörder und Kriegsverbrecher in ihrer Mitte und auch an der Spitze des Staates. Stattdessen Verdrängung, wieder Erziehung zur Anpassung, zum blinden Gehorsam, zum Schweigen, zum Wegsehen. Und wieder dieses barbarische Vergnügen, sich besser, tüchtiger, größer, wertvoller zu fühlen. Besser als die „armen Schwestern und Brüder in der Ostzone“, besser als die von der boomenden Wirtschaft ins Land geholten türkischen und italienischen Menschen, „Arbeitskräfte“, die ihnen nun den Müll fortschafften und die Straßen vor ihren Häusern kehrten. Die Deutschen waren wieder wer, es ging ihnen gut und die Politik überließen sie „denen da oben“.

Diese Entpolitisierung und der schnell wachsende Wohlstand waren der Humus des Kalten Krieges. Auf diesem Boden bestand das alte Feindbild weiter, kam wieder die Denunziation humanistischer Ideen auf, entwickelten sich die atomaren Vernichtungsstrategien, die Overkill-Produktion, der Haß und Kampf gegen die DDR, denn dort war die für Krieg, Elend und Ausbeutung verantwortliche Klasse radikal und gnadenlos entmachtet und zur Rechenschaft gezogen worden.

Auf diesem Boden wurden die Rufe der Überlebenden aus faschistischen Zuchthäusern, KZs und Folterstätten: „Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus! Nie wieder Militarismus!“ zu Hetzparolen aus dem Osten stigmatisiert.

Als ich 1982 in die DDR emigrierte, las ich von Hermann Kant Die Aula. Ich las das Buch begeistert und neidvoll meiner eigenen verlorenen Kindheit und Jugend nachtrauernd. Das Buch erzählt von den geistigen und politischen Aktivitäten beim Aufbau der DDR. Spiegelt ihren Drang, aus der bürgerlichen Bildungsbeschränkung und -beschränktheit herauszukommen, sich neue kulturelle, geschichtliche und soziale Horizonte zu erobern, um zu einem neuen, umfassenden Weltbild zu kommen, den Stoff zu begreifen, aus dem die Menschengeschichte gemacht wird, um eine andere Geschichte zu gestalten als die bisherige Kriegs- und Ausbeutungsgeschichte. Im Geist dieser Inhalte, Probleme und Anstrengungen wuchs die Nachkriegsjugend der DDR heran, während wir im Westen dumpf und unpolitisch für die Bedürfnisse einer macht- und profitorientierten Klasse zurechtgestutzt wurden: arbeiten und leben, um zu kaufen, nichts fragen, nichts wissen, fleißig und zufrieden sein mit den zugewiesenen Bedürfnissen und Rechten.

Meine Schule war ein ehemaliges Bauernhaus mit einem großen Klassenraum für alle neun Klassen. Grobe Holzbänke, mit den Tischen verzimmert, standen in Reihen hintereinander. Zoten und Zeichen vieler Schülergenerationen waren in sie hineingeritzt. Die Holzdielen des Fußbodens waren schwarz geölt, in der Mitte des Raumes glühte im Winter ein mächtiger eiserner Ofen.

Die Schulstunden waren meine Freizeit, meine Schonzeit, meine Erholung, und ich fürchtete die Ferien. In der Schule hatte die Frau keinen Zugriff auf mich, hier holte ich mir einen Teil meines Selbstwertes zurück, den sie zu Hause mit zäher Energie aus mir herauszuprügeln versuchte. Sie wußte das und strengte sich an, meine Schulzeit auf das Obligatorische einzuschränken, nicht selten ging sie noch weiter. Ausflüge, Klassenfahrten, Sport- und Spielfeste, Nachmittagsspiele, alles, was Kinderfreundschaften wachsen läßt und zusammenhält, waren für meine Schwester und mich nur Träume. Manches erschlichen wir uns. Mit den Jahren hatten wir gelernt, geschickt zwischen unseren Erklärungs- und Lügengebäuden im Haus und in der Schule hin- und herzubalancieren.

Ich liebte die Schule, verschlang gierig den dürftigen Stoff, der bemessen war für ein Leben im Stall, auf dem Feld, in der Küche. Wer anderes für sein Kind plante, schickte es nach der vierten Klasse auf die Realschule in die Kreisstadt Eckernförde. Für mich war aber nichts anderes geplant.

Wir hatten auch in der Schule als minderbemittelte Waisenkinder so manches einzustecken. Kinder können unbarmherzig und gnadenlos sein, wenn sie sich selbst behaupten wollen. Unverblümt setzen sie von den Erwachsenen übernommene Geringschätzung und Verachtung gegenüber vermeintlich Schwächeren ein, um sich zu behaupten. Sie hatten es leicht mit uns. Allein unsere äußere Erscheinung forderte ihren Spott heraus. Bestimmt waren wir auch nicht sehr sauber. Ich kann mich nicht an viel Seife und Wasser erinnern. Ausgetretene Schuhe, Vorkriegsmodelle, abgelegte, verschlissene Kleider, die bereits von den Müttern der Dorfkinder abgetragen und dann an uns verschenkt worden waren, dicke braune, x-mal angestrickte und gestopfte lange Strümpfe, als andere Mädchen schon in Seidenstrümpfen stolzierten.

Wir hatten nicht mal die Hälfte aller Schulbücher, nur die kostenlosen. Ein paar Groschen für den Schimmelreiter von Storm zum Beispiel, das war nicht nötig, befand die Frau, den braucht ihr nicht. In der Schule stotterten wir Rechtfertigungen und bettelten. Das waren natürlich offene Flanken für Hohn und Verachtung, in die mitleidslos hineingestoßen wurde. Aber ich wußte mich zu wehren, wenn es sein mußte mit Prügeln, stärker aber noch, indem ich meine Überlegenheit im Unterricht nutzte.

Ich mußte für meine Schwester mitkämpfen. Sie war klein, zart und hatte keine Lust, in der Schule zu lernen. Sie verweigerte sich stoisch und nicht selten brannten dem Lehrer die Nerven durch bei ihrer stupiden Haltung. Dann prügelte er wild und rücksichtslos auf ihrem Kopf herum, bis ich wütend aus meiner Bank sprang und schrie: „Aber sie kann doch nichts dafür.“

Sie war in jeder rabiaten Auseinandersetzung hoffnungslos unterlegen. Dabei war sie ein kleines gewitztes Mädchen, weder dumm noch ängstlich, sie fand nur keinen Sinn und keine Lust im abstrakten Lernen. Aus der siebten Klasse entlassen, wurde sie Dienstmagd im Nachbardorf. Achtzehnjährig heiratete sie einen Mann, der sein Leben als Müllarbeiter bestreiten mußte, wurde Mutter, dann verlor ich sie aus den Augen. Sie ist den vorgezeichneten Weg gegangen, der auch für mich bestimmt war.

Unser Verhältnis war eher ein symbiotisches als ein solidarisches. Unsere gemeinsame Kindheit bis zur Schulentlassung hat keine tiefe innere Bindung hinterlassen. Als unsere Wege sich trennten, habe ich sie nicht vermißt, und auch sie hat keine Anstrengungen gemacht, irgendwelche Gemeinsamkeiten aufrecht zu erhalten. Die unterschiedliche Zuwendung der Frau hat schon sehr früh eine feine Entfremdung zwischen uns entstehen lassen; nicht stark, da war kein Haß zwischen uns, wir waren viel zu sehr aufeinander angewiesen. Dadurch, daß die Frau sie bevorzugte und schonte, wurde eine tiefere Liebe zwischen uns verhindert. Es entwickelten sich in uns auch zwei sehr verschiedene Beziehungen zur Autorität: Ich wurde verschlossen und wandte mich ab, sie wurde anpassungsbedürftig und das mit Heiterkeit. Ich schützte sie, so gut ich konnte, in der Schule und auf der Straße, sie hielt, auf ihre Schonung bauend, für manches „Vergehen“ von mir ihren Kopf hin. Bis zu unserem vierzehnten Lebensjahr haben wir auf einem Strohsack geschlafen, dann wurde es endgültig zu eng und sie bekam im Schlafzimmer der Erwachsenen ein eigenes Bett. Ab da wurde die Entfremdung deutlicher. Was sich zwei Halbwüchsige vor dem Einschlafen anvertrauen und teilen, das trug jetzt jede für sich. Auch unsere Tagesabläufe trennten sich immer weiter. Ich hatte das Haus, den Garten und das Viehzeug zu versorgen und war gleich nach der Schule in Fron genommen, während sie mit dem Fahrrad über die Dörfer trudelte und, zusammen mit der Frau oder allein, all die kleinen Angelegenheiten abwickelte, die bei uns im Haus zusammenliefen.