Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Residenz

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2011

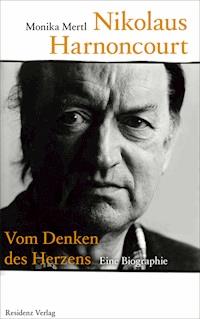

Die maßgebliche Biografie auf aktuellstem Stand Nikolaus Harnoncourt zählt zu den letzten "Großmeistern" im Musikleben unserer Zeit und kann Publikum und Kritik polarisieren wie kein anderer. Mit seinen künstlerischen Ansprüchen und idealistischen Überzeugungen hat er traditionsgebundenen Ereignissen wie den Salzburger Festspielen und dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker entscheidende neue Impulse gegeben. In ihrer vielschichtigen Biografie zeichnet Monika Mertl nicht nur Harnoncourts Entwicklung vom Cellisten und Spezialisten für Alte Musik bis zum bahnbrechenden Interpreten großer Meisterwerke nach, sie beleuchtet auch den weltanschaulichen Hintergrund, durch den seine Arbeit unverwechselbar wurde.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 478

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Monika MertlNikolaus Harnoncourt

MonikaMertl

NikolausHarnoncourt

Vom Denken des Herzens

Eine Biographie

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

www.residenzverlag.at

2. bearbeitete und ergänzte Neuauflage 2011

© 2004 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausDruck- und Verlagsgesellschaft mbHSt. Pölten – Salzburg

Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.Keine unerlaubte Vervielfältigung!

ISBN ePub:978-3-7017-4253-0

ISBN Printausgabe:978-3-7017-3231-9

Zur Einstimmung

… daß dies alles eben darum in einer Art wahr ist, weil es in einer Art falsch ist.

Augustinus

Dieses Buch will nicht den Anschein von Objektivität erwecken. So wie Nikolaus Harnoncourt sich zur Subjektivität seines Musizierens bekennt, so bekennt sich die Autorin zur Subjektivität der Eindrücke, die sie hier gesammelt hat. Das schließt Genauigkeit und Korrektheit der Fakten selbstverständlich nicht aus. Allerdings bedeutet die Arbeit am »lebenden Objekt« permanente Verunsicherung. Jedes Recherche-Ergebnis kann in jedem Augenblick durch eine aktuelle Aussage oder Handlung relativiert werden. Dazu kommt die Eigendynamik persönlicher Erinnerungen, die sich selten zu einem harmonischen Ganzen fügen, die statt dessen neue Fragen aufwerfen und Widersprüche zutage fördern.

Die zentrale Absicht bestand darin, mittels Assoziation, Phantasie und Intuition zwei außergewöhnliche Menschen, Nikolaus Harnoncourt und seine Frau Alice, in ihrer Lebendigkeit zu porträtieren, ohne sie »festzuschreiben«. Der Leser ist eingeladen, sich sein eigenes Bild zu machen. Die wesentliche Grundlage bilden Gespräche. Daher war es auch ein Anliegen, den »Ton« zu erhalten. Speziell jene Passagen, die Nikolaus Harnoncourt im Wortlaut zitieren, wurden nicht in Richtung geschriebene Sprache begradigt, sondern weitgehend in ihrer Eigentümlichkeit belassen. Auch das ist »Musik«, die Harnoncourt macht.

Mein Dank gilt an erster Stelle dem Ehepaar, das mir in großzügiger Weise Zugang zu seinem Privatarchiv gewährt und für meine Anliegen viel kostbare Zeit erübrigt hat, nicht zuletzt bei der zweimaligen Überarbeitung dieses Buches.

Mein Dank gilt überdies allen anderen Gesprächspartnern, die zu diesem Buch beigetragen haben, allen Personen, die mir mit Informationen behilflich waren, sowie den Musikern und Veranstaltern, die meine Anwesenheit bei Proben akzeptiert haben. Danken möchte ich auch jenen Menschen aus meinem persönlichen Umfeld, die mich in den Jahren der Arbeit begleitet haben.

Wien, im März 2011

De la Fontaine und Unverzagt

Familiengeschichten haben ihren Reiz und ihre Tücken. Das Leben von Nikolaus Harnoncourt ist zweifellos auch ohne seinen familiären Hintergrund vielfältig und interessant genug. Er selbst mißt seiner Herkunft aus altösterreichischer Hocharistokratie keinerlei Bedeutung bei. Das ist nicht kokette Bescheidenheit, sondern Ausdruck fehlender Reflexion. Seine Abstammung ist für ihn eine schlichte Tatsache, kein Thema, mit dem er sich eigens auseinandersetzt.

Der Urgroßvater seiner Mutter war Erzherzog Johann, eine der faszinierendsten Figuren in der österreichischen Geschichte des 19. Jahrhunderts. Harnoncourt hat sich mit ihm kaum intensiver beschäftigt als jeder steirische Mittelschüler. Über den bis ins 13. Jahrhundert zurückreichenden Stammbaum väterlicherseits äußert er kaum mehr als die Standardformel vom luxemburgisch-lothringischen Uradel. Er ist ein Mensch, der nach vorne schaut, der wie sein Lieblingsheld Don Quijote stets fragt: Wo ist das nächste Abenteuer? Doch das in der Vergangenheit wurzelnde Wertsystem, mit dem er groß geworden ist, umschließt ihn wie eine zweite Haut.

Die spezifische Aura des Künstlers wie des Menschen Harnoncourt, die seine Unverwechselbarkeit ebenso ausmacht wie seine unverändert isolierte Position in der Musikwelt, scheint geprägt vom Grundsatz »Noblesse oblige«; einer Haltung, die nichts mit landläufigen Klischees von Lebensstil zu tun hat, sondern mit Verpflichtungen ideeller Natur, mit rigoroser Selbsterziehung und der selbstverständlichen Unterordnung persönlicher Ziele zugunsten eines größeren Ganzen.

Wenn hier einige markante Züge eines Familienporträts skizziert werden, so geschieht das nicht, um deterministische Zusammenhänge zu suggerieren oder um Klatsch zu verbreiten. Das Bild des Musikers Harnoncourt, der so viel Begeisterung und so viel Widerspruch auslöst, erscheint auf diese Weise in einem größeren Rahmen. Er eröffnet zusätzliche, gelegentlich auch amüsante Perspektiven, die ein tieferes Verständnis des »Phänomens Harnoncourt« ermöglichen sollen.

Der Brandhofer

Durch den blauen Oktoberhimmel schneidet ein Flugzeug. Außer Vogelgezwitscher ist kein Laut zu hören. Der imposante Felsstock ist schon leicht verschneit. Rot flammende Buchen. Aus dem Grün des Nadelwaldes leuchten gelb vom Frost verbrannte Lärchenspitzen. In den Wiesenboden schmiegt sich ein langgestrecktes einstöckiges Haus mit grünen Läden. Nur die Türmchen und ein Mitteltrakt mit neugotischen Fenstern geben dem schlichten Bau die besondere Note.

Im Jahr 1818 hat Erzherzog Johann ein alteingesessenes Bauerngut südlich des steirischen Wallfahrtsortes Mariazell erworben und zu einem Musterhof ausgebaut. Der Brandhof ist bis heute im Besitz seiner Nachkommen. Die Familie Meran bewirtschaftet hier, an der Ostflanke des Hochschwabs, die geschrumpften Bestände eines einstmals vierzehntausend Hektar großen Forstreviers. Die Jagdfläche beträgt immerhin noch rund sechstausend Hektar. Das Gamswild ist zahlreich. Der Schnee liegt oft bis Mai.

Auf die Berge hatte ich meinen Sinn gewendet. Ich fand in den Bergen Kraft, Treue, Einfalt, ein noch unverdorbenes Geschlecht. Die Gewißheit ward mir klar, es habe Gott die Berge als Schutzwehr gesetzet gegen die Zeit; und so wie die Quellen in den Bergen entspringen und, so lange sie in denselben strömen, rein bleiben, erst in der Ebene sich trüben, so sei es auch mit den Menschen.

Dieses Bekenntnis Johanns zur Natur und zur ländlichen Bevölkerung ist mehr als romantische Schwärmerei. Auf dem Brandhof, der heute freilich nicht mehr einschichtig, sondern nahe der Bundesstraße liegt, fand er in der zweiten Lebenshälfte den lang vermißten Mittelpunkt seiner Existenz.

Ohne offizielle Funktion, gleichsam in eigenem Auftrag, entfaltet er von dort aus seine Aktivitäten in der Steiermark, realisiert er jene Vorstellungen, zu denen er in den unsteten, von Mißerfolgen geprägten Jahren zuvor gelangt war. Und in der hauseigenen Kapelle schließt er, der Bruder des Kaisers, in heimlich-nächtlicher Zeremonie die Ehe mit Anna Plochl, der »gamsäugigen« Postmeisterstochter aus Aussee. Mehr als zehn Jahre hat er mit diesem Schritt gewartet, den er nicht als Mesalliance geduldet, sondern als Ausdruck gelebter Überzeugung anerkannt wissen will. Unter dem Titel »Der Brandhofer und seine Hausfrau« hat er ein autobiographisches Buch hinterlassen, das die beschwerlichen Stationen dieser ungewöhnlichen Beziehung ziemlich unverklärt schildert.

Als glühender Verfechter eines einfachen, im Einklang mit der Natur geführten Lebens wirkt Johann heute wie ein früher Grüner. Dem höfischen Prunk ebenso abgeneigt wie der städtischen Mode, propagiert er jenen schlichten »grauen Rock«, den die Steirer immer noch mit Vorliebe tragen. Und die strengen brieflichen Ermahnungen, die er seiner diesbezüglich offenbar etwas sorglosen »Hausfrau« erteilt, weisen ihn als unerbittlichen Wächter über seine Prinzipien aus.

Nani, Nani! Ich bemerkte, daß sich manches in meinem Hauswesen änderte. Als ich den grauen Rock in der Steyermark einführte, geschah es, um ein Beyspiel der Einfachheit in Sitte zu geben. Das Beyspiel wirkte. Willst Du durch so eine törichte Sucht nachzumachen, die Schuld auf Dich laden, mein Werk zu zerstören? Willst Du dadurch gefallen oder zeigen, daß Du zur eleganten Welt gehörst oder glaubst Du, es gehöre als Beweis einer höheren Bildung, als Auszeichnung vor andere Stände? Lauter falsche Begriffe und Ansichten …

In Johanns Begriffen und Ansichten vermischen sich die wertkonservativen Grundsätze seines Standes auf fruchtbare Weise mit den revolutionären Gedanken seiner Zeit. Sensibel für die Lebensbedingungen der einfachen Menschen, versteht er sich als »Patriarch«, der über das Wohl der Bevölkerung in der von ihm auserwählten Region zu wachen hat. Die Steiermark verdankt seiner Initiative wichtige Maßnahmen im Sozial- und Bildungswesen, Reformen im Agrarbereich, in Bergbau und Verhüttung sowie etliche Institutionen, die bis heute bestehen: zum Beispiel die Bahn über den Semmering, die Wien mit Graz verbindet, das nach ihm benannte Landesmuseum »Joan- neum« in Graz und die Grazer Wechselseitige Versicherung, an deren Spitze traditionell ein Nachfahre seines Hauses steht. Aufgrund eines Todesfalles in der Familie Meran ist es derzeit Franz Harnoncourt-Unverzagt, der jüngste Bruder von Nikolaus Harnoncourt.

Die Popularität des »steirischen Prinzen« besteht also unabhängig von Heimatfilm und Kitschroman. Schloß Brandhof, mittlerweile ausgebaut und denkmalgeschützt, enthält ein Museum: niedrige Decken, kleine Räume, vollgestopft mit Jagdtrophäen und Devotionalien aller Art, vom Taschenfeitel bis zur Socke, die Eheringe in der Glasvitrine nicht zu vergessen. An den Wänden Bilder von Matthäus Loder, Jakob Gauermann und Thomas Ender, die Johanns Aktivitäten als seine »Kammermaler« dokumentiert haben. Im Speisesaal prächtige bunte Glasfenster von Anton Kothgasser mit symbolischen Motiven aus der Botanik: Rose und Männertreu, eingebettet in das zähe Astwerk der Zirbe.

In einem frühen Album von Nikolaus Harnoncourt finden sich die bekannten Porträts von Erzherzog Johann in Denkerpose und Anna Plochl als Biedermeier-Schönheit, umrahmt von allerlei Strichmännchen und launigen Kommentaren anläßlich aktueller Feierlichkeiten. In seiner Familie wurde über Erzherzog Johann wenig und nicht in weihevollem Ton gesprochen.

Man hat diesen Kult eher übertrieben gefunden, da gab’s viel Ironie. Rein historisch war die Figur für mich immer sehr interessant. Daß der sich in der entstehenden Industrierevolution nach Manchester aufmacht und die Situation am Ort studiert und daß er versucht, in der Bergbauregion in der Steiermark Modelle zu entwickeln, die seiner Meinung nach humaner und besser sind, ist schon sehr vorausschauend. Das hat mir eigentlich immer imponiert.

Ich finde: Auch wenn er kein Erzherzog wäre, sondern einen bürgerlichen Namen hätte, wäre er ein sehr, sehr wichtiger Faktor in der Sozialgeschichte der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Weil er Mitglied des Kaiserhauses war, könnte jede Aktion den Beigeschmack haben, daß er damit keimende Unruhe kalmieren will, im Sinne der Metternichschen Ideen – aber es ist eben nicht so.

In der Zwischenkriegszeit, als man im geschrumpften Österreich das Ideal des Ständestaates propagiert und nach brauchbaren Leitbildern in der Vergangenheit sucht, ist der berühmte Vorfahre durchaus aktuell.

Im Jahr 1936, ich war in der ersten oder zweiten Klasse Volksschule, hat der Direktor mich herausgeholt: Ich sollte in der dritten Klasse eine Geschichte über Erzherzog Johann erzählen. Gut, damals war der Ständestaat, man war ja vielleicht irgendwie auf dem Weg zur Monarchie, jedenfalls hat man damals diesen Eindruck gehabt. Vielleicht hat man gedacht, daß ich irgendwelche dynastische Sachen erzählen kann.

Ich habe keine Ahnung mehr, was ich da gesagt habe. Es wird mir sicher sehr unangenehm gewesen sein. Vielleicht habe ich deswegen dann eine Schlägerei gehabt, ich weiß es nicht mehr. Ich war ein Kind. Es hat mich nur beeindruckt, daß ich vor den Großen, vor der dritten Klasse, etwas erzählen mußte. Und es war mir sehr peinlich.

Der Brandhof, wo der Ururgroßvater ganz zwanglos gegenwärtig ist, nimmt hingegen einen festen Platz in Harnoncourts Kindheitserinnerungen ein. Sommerferien in den dreißiger Jahren. Die Großeltern Meran halten das Haus für sämtliche Mitglieder der Großfamilie offen. Penible Rangordnungen innerhalb der Kinderschar wie auch unter den verschieden gut situierten Familien. Wenn einmal pro Woche das Obstauto kommt, ist klar, wer sich Pfirsiche leisten kann und wer sich mit Äpfeln begnügt.

Präzise Beobachtung von Sitten und Gebräuchen, die von den eigenen Normen abweichen. Die Mischung aus Neid und Verachtung gegenüber jenem geschwisterlosen Vetter, dem jeder Wunsch von den Augen abgelesen wird und dessen Wutausbrüche nicht Essensentzug, sondern besondere Fürsorge zur Folge haben.

Selbsterfundene Spiele, weitab vom geheiligten Kaffeetisch der Erwachsenen. Bubenspiele, bei denen Niki, dünn, blond, heftig, immer seine eigene Mannschaft um sich schart, seine individuellen »Ordensregeln« verkündet. Aufgeschürfte Knie und das unvergeßliche Brennen von Jod. Ein Sturz von der Schaukel und der Triumph des Helden mit der Gipshand: Er war nicht bloß wehleidig gewesen, er hatte sich ernsthaft verletzt! Alle entschuldigen sich mit kleinen Geschenken. So gelangt man endlich in den Besitz des herrlichen Gummiflugzeugs, das man mit einer Schleuder dreißig Meter weit schießen kann.

Laut Hochrechnung umfaßt die Nachkommenschaft Erzherzog Johanns, der selbst nur einen Sohn hatte, mittlerweile mehr als tausend Personen. In Schloß Schenna in Südtirol, wo Johann 1869 beigesetzt wurde, ist der prächtige Stammbaum aufbewahrt. Auersperg und Liechtenstein, Trauttmannsdorff und Schwarzenberg, Hohenlohe und Lamberg, Sayn-Wittgenstein und Goess haben sich im Lauf von nicht einmal zweihundert Jahren mit den Meranischen zu einem mächtigen Clan verzweigt, dem seit Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts auch die Harnoncourts angehören. Das blaue Blut ist dabei mit bürgerlichem kräftig durchmischt.

Kinderreiche Familien sind bis heute die Regel. Nikolaus Harnoncourt, selbst von zwei Schwestern und vier Brüdern umgeben, hat mit einer Tochter und drei Söhnen einen respektablen Beitrag zum Fortbestand der »Dynastie« geleistet. Er wird jedoch von seinen Geschwistern Lily und Franz mit jeweils sechs Kindern noch übertroffen. Dank einiger Auswanderer haben sich auch in Amerika stabile Plattformen gebildet. Eine Bastion gegen die gesellschaftlichen Auflösungstendenzen unserer Zeit. Ein anachronistisch anmutendes Stück heile Welt. Die meisten, die dieser Großfamilie angehören, verteidigen sie aus tiefster Überzeugung, rühmen die Qualitäten dieses gewachsenen Systems, speziell, was die Entwicklung der sozialen Fähigkeiten betrifft.

Nikolaus Harnoncourt hat in diesem Umfeld gelernt, wie man seine Position erobert, seine Meinung vertritt, Verbündete gewinnt, wie man sich in bekömmlichem Wechsel abgrenzt und einfügt. Seinem Wesen nach ist er ein Einzelgänger, der niemanden, auch nicht seinen nur ein Jahr jüngeren Bruder Philipp, ganz an sich heranläßt. Er scheint von Anfang an stark auf seine eigenen Ideen konzentriert. Und schon früh entwickelt er unkonventionelle Ansichten.

Die Kontakte mit dieser Großfamilie waren von meiner Seite aus sehr gering. Ich kann mich auch erinnern, daß ich ungefähr im Alter zwischen vierzehn und sechzehn sehr radikale Standpunkte eingenommen habe. Als Kinder haben wir uns oft über Adel gestritten. Ich war damals der Meinung, daß es vollkommen richtig ist, daß den jetzigen Generationen alles heimgezahlt wird, was in den letzten tausend Jahren an Gewalt geschehen ist. Früher waren die einen die Täter, jetzt sind’s die anderen – zum Beispiel in Rußland, wo der Adel ja brutal ausgerottet worden ist. Es gleicht sich schließlich aus.

Ich war der Meinung, daß es den Adeligen historisch gesehen recht geschieht, wenn sie enteignet oder umgebracht werden. Ich habe mir gedacht, daß Schuld wie ein Paket von einer Generation zur andern weitergereicht wird. Eine ganz weit gespannte historische Gerechtigkeit, die natürlich für die Betroffenen einst und jetzt eine furchtbare Ungerechtigkeit ist.

Das waren Kinderüberlegungen. Aber ganz dumm sind die auch nicht.

Die Sommeraufenthalte auf dem Brandhof fördern die Erkenntnis, daß die Merans und die Harnoncourts nicht allzuviel gemeinsam haben. Von den Grundbesitzern und Landwirten, die bevorzugt in ihren eigenen Kreisen verkehren, unterscheidet sich die materiell schlecht gestellte, bürgerlich orientierte Grazer Beamtenfamilie durch ihre prononciert intellektuelle Haltung, durch ihre Leidenschaft für künstlerische und geisteswissenschaftliche Themen, die in heftigen Streitgesprächen erörtert werden. Daß diese vertraute Art des Umgangs auf Außenstehende befremdlich wirkt, ist den Kindern rasch klar.

Wenn mein Bruder und ich zusammen irgendwohin gefahren sind, dann haben wir vorher vereinbart, auch schon mit acht, neun Jahren: Wir sind jetzt zwei Wochen bei denen, wir streiten jetzt überhaupt nicht. Die projizieren das sonst auf die Familie und sagen: Die Harnoncourts streiten. Wenn wir wirklich Meinungsverschiedenheiten haben, machen wir das im Zimmer ganz leise aus.

Bei uns daheim ist praktisch bei jedem Mittagessen laut, sehr laut diskutiert worden. Das muß gedröhnt haben in diesem Zimmer, fünf bis sechs Männer, meine zwei Schwestern. Meine Mutter hat wenig diskutiert. Die hat höchstens ganz kurze, trockene Statements abgegeben und die Diskussion ad absurdum geführt.

Die schlimme Laja

Die kleine Frau wirkt sehr zerbrechlich. Geschrumpft vom Alter. Sie hält sich gerade, soweit das möglich ist, gestützt auf ihren Stock. Das Haar zeigt keinen Ansatz von Weiß. Frischer Blick hinter runden Brillen, unter zahllosen Falten ein mädchenhaftes Gesicht. Das Lächeln hat Charme.

Sie klatscht in die Hände: Schon wieder ein Tor! Gutgelaunt beugt sie sich zu ihrem jüngsten Enkelsohn hinüber, der noch nicht das rechte Verständnis hat für so ein Fußballspiel. Jetzt wird es spannend! Sie reckt den Hals, wetzt auf ihrem Sitz, umklammert die Handtasche: Tooor! Das dritte an diesem Vormittag!

Nikolaus Harnoncourt pflegt zu erzählen, seine Mutter sei eine Fußball-Fanatikerin gewesen, die auf dem Sportplatz völlig außer Rand und Band geraten konnte. Zu ihrem siebzigsten Geburtstag haben die Söhne sie zu einem Match des GAK eingeladen und das Ereignis auf Film festgehalten. Der Vater der Jubilarin war immerhin Ehrenobmann des »Grazer Athletik Klubs«, und sie hat die Burschen der Gründungsmannschaft nicht bloß persönlich gekannt, sondern auch mit ihnen gekickt.

Ladislaja Gräfin von Meran, Freiin von Brandhofen, geboren 1899 als sechstes von neun Kindern auf Schloß Stainz in der Weststeiermark, gestorben 1997 in Graz.

Sie wird nach alter Tradition von Hauslehrern zur Dame von Stand erzogen, die den Papa nach Bayreuth und nach Monte Carlo begleiten darf. Nach derselben alten Tradition wird sie mit Methoden körperlicher Züchtigung zum »Gehorsam« angehalten. Wenn der Papa meint, sie allein nicht bändigen zu können, ruft er den Stallburschen zu Hilfe. Die schlimme Laja, die Bubenstreiche ausheckt und mit Begeisterung Fußball spielt. Die stolze Laja, die sich mit dem Tag ihrer Erstkommunion in ein fügsames Mädchen verwandelt. Die strenge Laja, die Verstöße gegen die Ordnung weder sich noch anderen gestattet.

Am Eisernen Tor, wo die Herrengasse auf den Joanneumring mündet, steht ein Dienstmann, breitbeinig, Hände in den Hosentaschen, Kappe aus der Stirn geschoben, neben sich das Handwägelchen. Kundschaft ist rar in Zeiten der Wirtschaftskrise. Da taucht unter den vorbeieilenden Passanten eine Frauensperson auf, ein paar schubsende, gestikulierende Kinder neben sich. Er grinst ein bißchen bei der Erinnerung, die in ihm aufsteigt. »Schlimme Laja, schlimme Laja«, brummt er der Frau hinterher, die mit erhobenem Kopf an ihm vorbeigeht, ein strenges Wort für ihre Buben auf den Lippen.

Komtesse Laja. Die begabte Sängerin, die leidenschaftliche Tänzerin, die potentielle Spielerin, die sich nach dem Tod ihres Verlobten zu einem zölibatären Leben als Krankenschwester disziplinieren will – und sich unversehens in einem Familienabenteuer wiederfindet, als ein fast vergessener Jugendfreund, nunmehr Witwer mit zwei Kleinkindern, per Brief aus Berlin um ihre Hand anhält. Man vereinbart ein Treffen auf dem Brandhof, um das Praktische zu besprechen. Drei Monate später ist Hochzeit.

Ich kenne meine Mutter am Schreibtisch sitzend, sehr viel unnahbarer als mein Vater. Sie konnte sehr streng sein, und sie konnte sehr nett sein, und sie konnte sehr sarkastisch und sehr zynisch sein und konnte jemanden mit ihrem Sarkasmus ganz schön fertigmachen. Der einzige Ort, wo ich sie vollkommen außer Rand und Band gesehen habe, war auf dem Fußballplatz. Ich glaube, sie war als junger Mensch ganz anders. Als Kind war sie berühmt schlimm, sie hat das gern erzählt. Mein Großvater hat sie gehaut, und wenn er der Meinung war, daß er es nicht schafft, hat er einen Stallburschen geholt. Dieser Stallbursche ist dann nach dem Ersten Weltkrieg als Dienstmann in Graz auf der Straße gesessen. Wenn wir mit unserer Mutter spazieren gegangen sind, hat er zu ihr gesagt: Schlimme Laja, schlimme Laja.

Sie hat erst mit zehn oder noch später die Heilige Kommunion bekommen, und man hat uns gesagt, daß sie von dem Tag an wie ausgewechselt war, absolut brav, das netteste Kind von allen. Aber die andere Seite muß noch in ihr drinnen gewesen sein. Sie ist als junge Frau mit meinem Großvater öfter nach Monte Carlo gefahren. Er hat dort gespielt, aber ganz strikt. Sie hat uns erzählt, sie wäre sofort durchgedreht und hätte alles verspielt. – Aber wie gibt’s denn das, du? – Dann hat sie so verschmitzt gelächelt, und man hat das Gefühl gehabt, da ist noch ein anderes Wesen.

An einem Tag in der Woche konnte man das ahnen. Jeden Samstag haben wir das sogenannte samstägliche Spiel gemacht. Da waren wir oft elf Personen: sieben Kinder, die Eltern und die zwei Hausmädchen. Bei diesem Spiel ist sie vollkommen durchgedreht. Sie konnte nicht verlieren, sie war außer sich. Und wir waren ganz erstaunt und überrascht, daß die Mutter jeden Samstag eine Stunde lang ein vollkommen anderes Gesicht hat.

Irgendwie ist sie mir ein Rätsel. Ich glaube, daß sie eine sehr sensuelle, sehr leidenschaftliche Frau war, die eine sehr überlegene und ruhige dargestellt hat. Im Krieg hätte sie niemals etwas vom Schwarzmarkt gekauft. Sie hat die Lebensmittelkarten eingeteilt, und wir haben genau danach gelebt, sie hat immer eine Reserve gehabt, sie hat beinhart das Regiment geführt.

Meine jüngeren Geschwister haben sie anders erlebt als ich. Ich war ja ab 1948 weg, da war mein jüngster Bruder zehn Jahre alt. Ich kann mich kaum erinnern, daß ich zu ihr gegangen wäre, um ihr etwas zu zeigen. Etwas zu besprechen, eine Meinung auszutauschen, daran war eigentlich nicht zu denken. Sie hat ihre Meinung gehabt und Ratschläge gegeben und hat erwartet, daß man sie ausführt. Mit ihr konnte man nicht diskutieren.

Schon als ganz kleines Kind war mir bewußt, daß meine Mutter wegen unserer Familie einen anderen Lebensplan aufgegeben hat. Die erste Frau meines Vaters ist gestorben, und er hat gesehen, daß er mit zwei Kindern allein nicht zurechtkommt. Meine Mutter hat er schon lang gekannt, die Familien haben sich gekannt, und er hat sie oft am Klavier begleitet, wenn sie gesungen hat. Sie war ihm also musikalisch geläufig.

Es war für sie wesentlich, daß sie die Kinder kennenlernt, bevor sie der Hochzeit zustimmt. Die Kinder sollten nicht das Gefühl haben, sie sei eine Stiefmutter. Ich glaube, daß sie sich eine Bedenkzeit erbeten hat. Sie müssen eine wunderbare Hochzeitsreise gehabt haben, nach Fuschl – davon haben sie beide geschwärmt. Meine Mutter hat von relativem Überfluß in relative Armut geheiratet. Und dann hat es natürlich sehr viel Arbeit gegeben. Wir haben den Eindruck gehabt, daß beide Eltern bis an die Grenze ihrer Kraft arbeiten.

Das war also für sie ein sehr schwerer Entschluß, den hat sie in einer wirklich großartigen Weise ihr ganzes Leben durchgestanden.

De la Fontaine und Unverzagt

Der Mann trug seinen Namen zu Recht.

Aufgewachsen an der großen Zeitenwende, muß er mit dem Schulabschluß in den Ersten Weltkrieg. Er geht zur Marine, die es vier Jahre später nicht mehr gibt. Er absolviert in Rekordzeit ein Technik-Studium, arbeitet nebenbei, denn er hat für Witwe und Kinder seines älteren Bruders zu sorgen. 1922 gründet er eine eigene Familie. Es ist keine Geldheirat. Die Ehe mit Annemarie Konradsheim bringt große Turbulenzen. Die Schwiegermutter begeht unter dem Einfluß eines Hypnotiseurs einen Perlendiebstahl, der den Boulevardblätterwald aufrauschen läßt. Die Ehefrau stirbt 1926 an Herzstillstand nach einer Operation. Er hat eine kleine Tochter, Alice, und einen kleinen Sohn, René. In Österreich ist Wirtschaftskrise. Er bekommt einen Posten als Bauingenieur in Berlin, wo er an der Errichtung des Spree-Havel-Kanals beteiligt ist. Doch die Kollegen machen krumme Nebengeschäfte, zweigen Baumaterial ab, an Bleiben ist nicht zu denken.

Inzwischen hat er eine neue Gefährtin gewonnen. Sie hat ihm in Berlin bereits zwei Söhne geboren: 1929 Nikolaus, 1931 Philipp. In Graz, wo ihr Vater eine Wohnung anbietet, kann er eine Stelle in der Steirischen Landesregierung ergattern. Dafür ist ein Jus-Studium erforderlich, das er neben der Arbeit beim Bau der Wechsel-Bundesstraße in fünf Semestern schafft. Kaum erfreut er sich der sicheren Position in der Baurechtsabteilung, kaum sind die Jüngsten, Lily, Karl und Franz, auf der Welt, bricht neuerlich der Krieg aus. Er entgeht ihm knapp, dank seiner Kinderschar und dank eines Vorgesetzten, der seine Unentbehrlichkeit im Amt bestätigt. Sorgen und materielle Not bleiben ihm bis ins fortgeschrittene Alter nicht erspart.

Doch das war offenbar nicht das Wesentliche.

Als wäre sein klangvoller Titel zugleich sein Wahlspruch, lebt Eberhard de la Fontaine Graf d’Harnoncourt-Unverzagt, Jahrgang 1896, allen äußeren Wechselfällen zum Trotz mit schier unerschöpflicher Energie für seine geistigen Leidenschaften. Für die Musik vor allem, die aus Standesgründen ein Hobby bleiben muß, aber auch für die Literatur, für künstlerisch-handwerkliche Tätigkeit. All das hat in jeder Lebenslage seinen unverrückbaren Platz. Vom Existenzkampf völlig unangefochten, schreibt er etwa 1932 eine Violinsonate, die prompt mit einem Kompositionspreis ausgezeichnet wird.

Nikolaus Harnoncourt erzählt, sein Vater habe sich 1914 vor allem deshalb zur Marine gemeldet, weil es dort die meisten Musiker gab. Er habe sich ein zusammengestutztes Klavier aufs Torpedo-Boot schaffen lassen und als Navigationsoffizier im Mittelmeer nicht bloß die feindlichen Stellungen im Auge behalten, sondern auch Operetten komponiert. Und er sei ein geradezu genialer Pianist gewesen, der nach einem Konzert- oder Opernbesuch die Werke daheim in vollen Harmonien nach Gehör nachspielte.

Eberhard d’Harnoncourt liebt Lehár und Gershwin. Natürlich ist er auch mit der Wiener Klassik vertraut. Er sorgt dafür, daß seine Kinder frühzeitig Instrumente erlernen, komponiert Sonaten und Kammermusikstücke, die ihrem jeweiligen Können angemessen sind. Bald gibt es ein Quartett auf respektablem Niveau: der Papa am Klavier, René und Philipp auf der Geige, Niki auf dem Cello. Die Töchter sowie die beiden Jüngsten werden hingegen mit weniger Ambition betreut. Frustriert erinnert sich Franz, daß er vor allem umblättern durfte. Zum Ausgleich hat er, was wiederum die älteren Geschwister nicht taten, gern und viel gesungen. Bei Steirerliedern, bei einem schönen Jodler kann er heute noch knieweich werden.

Daß der Vater nicht versucht hat, die Zwänge seines Standes zu überwinden und seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, findet Nikolaus Harnoncourt nicht erstaunlich.

Er war kein Rebell. Er hat sich ja sehr wohlgefühlt in seiner Familie, und er war ein sehr liebevoller und familiärer Mensch. Er hätte Rebell sein müssen gegen seine eigene Standesvorstellung. Ich habe ihn nie so gesehen.

Erst in der letzten Lebensphase stellt sich für Eberhard d’Harnoncourt die harmonische Einheit von Pflicht und Neigung her: Von 1956 bis zu seiner Pensionierung 1961 leitet er das Kulturreferat der steirischen Landesregierung. Die große Karriere seines Sohnes Nikolaus erlebt er nicht mehr. Er stirbt 1970, in bester körperlicher Verfassung, an einem Herzschlag – unterwegs zu einer Sitzung des Musikvereins für Steiermark.

Auf die Frage, ob er ihn vermisse, sagt Nikolaus Harnoncourt, er beneide ihn um diesen raschen Tod. Daher könne er ihn nicht vermissen.

Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn war bestimmt von Zuneigung und Reibung, beides in ungewöhnlich hohem Maß. Selbst nach streng autoritären Grundsätzen erzogen, zudem geprägt vom spezifischen Geist österreichischer Beamtenhierarchie, kann der Papa den notorischen Widerspruchsgeist seines Eigenwilligsten nur schwer ertragen. Bei aller Liebenswürdigkeit und Umgänglichkeit pocht er im Zweifelsfall auf seine väterliche Autorität. Und erweist sich nebstbei als nicht eben begnadeter Pädagoge.

Wenn ich mich in einem Schulgegenstand nicht ausgekannt habe, wenn ich etwas nicht übersetzen konnte in Latein, hat er mir geholfen. Wenn ich in Mathematik etwas nicht verstanden habe, hat er’s mir erklärt – und am Ende hat’s immer Tränen gegeben. Das hat meine Mutter zur Verzweiflung gebracht. Er konnte nicht gut erklären, didaktisch. Es war für ihn so selbstverständlich, daß man das weiß, daß er überhaupt nicht begriffen hat, wie ich einen Gedankensprung nicht mitspringen konnte. Er hat es mir nicht so erklärt wie jemandem, der’s nicht weiß, sondern wie jemandem, der’s auch weiß.

Der Papa war sehr viel lockerer als die Mama, aber er war vom Wesen her unglaublich autoritär. Ich habe ihn heiß geliebt, aber wir haben irrsinnig gestritten. Ich habe zum Beispiel ganz früh Meinungen vertreten über: was ist mein Wissen wert, was ist dein Wissen wert. Ich kann mich erinnern, daß ich ihm mit zwölf Jahren schon gesagt habe: Das kannst du nicht besser wissen als ich, auch wenn du dreißig Jahre älter bist.

Er war in seiner Denkungsweise Mathematiker und Physiker. Deshalb habe ich meinen Standpunkt mathematisch erklärt: Das absolute – vielleicht göttliche – Wissen ist mathematisch gesehen unendlich, nicht meßbar. Mein Wissen und dein Wissen sind im Vergleich zu dieser absoluten Weisheit gleich null. So gesehen ist dein Wissen überhaupt nicht mehr wert als meins. – Warum er als Mathematiker das nicht akezptieren wollte, habe ich nicht verstanden.

Als Kind war er in allen Schulfächern glänzend. Er hatte eine konventionelle Meinung über alles, so wie man es in der Schule lernt. Und ich habe alles angezweifelt, ich konnte nichts einfach so akzeptieren.

Dieser Wesenszug Nikolaus Harnoncourts zeigt sich offenbar von Kindheit an: Vorhandene Meinungen und Urteile muß er zuerst einmal ablehnen, um sie sich unbefangen und selbständig neu zu bilden. Rückendeckung bezieht er in dieser Hinsicht schon früh bei einem der originellsten Querköpfe des zwanzigsten Jahrhunderts: Egon Friedell, dessen 1927 bis 1931 erschienene »Kulturgeschichte der Neuzeit« dem Halbwüchsigen beim Stöbern im wohlsortierten Bücherschrank in die Hände fällt. Eine echte Offenbarung, die der väterlichen Autorität viel Wind aus den Segeln nimmt. Da steht schwarz auf weiß all das, worüber er mit dem Papa ständig in Streit gerät.

Das war noch im Krieg, ich war dreizehn, vierzehn Jahre alt, da habe ich zu meinem Vater gesagt: Schau, mir sagst du, ich habe keine Ahnung, und der Friedell schreibt ganz genau dasselbe. Sagt er: Der Friedell ist ein Journalist. Das ist kein ernstzunehmender Historiker. – Das sind aber wirklich gute Gedanken! – Das darfst du überhaupt nicht lesen, wir dürfen das gar nicht haben.

Der Vater erklärt nicht, warum die Bücher Friedells verboten sind. Der Sohn versteht es intuitiv wohl trotzdem. Der Wiener Kulturhistoriker und Feuilletonist, Kabarettist und Schauspieler, der im März 1938, wenige Tage nach dem Einmarsch der Hitler-Truppen in Österreich, durch einen Sprung aus dem Fenster Selbstmord beging, wird sein Leitstern in den Jahren äußerer und innerer Unsicherheit. Seine Gedanken unterstützen Nikolaus’ angeborene Skepsis, bestärken seine Haltung, den eigenen Überlegungen mehr zu trauen als vorgefaßten Ansichten, auch wenn es Opfer kostet. Bis heute hegt er große Wertschätzung für Friedells Person und Werk.

Trotz des heftigen Kräftemessens mit dem Vater, das ja auf der Bereitschaft basiert, einander ernst zu nehmen, empfindet Nikolaus Harnoncourt die Atmosphäre seines Elternhauses rückblickend als sehr liebevoll und harmonisch, auch was das Verhältnis zur unnahbaren, unberechenbaren Mutter betrifft.

Ich habe mich auch bei der Mutter geborgen gefühlt. Sie war eben so eingekapselt. Vielleicht hat sie sich vor etwas geschützt.

Es gab Momente, wo sie diese Beherrschung verloren hat, wo ich ihre Sinnlichkeit als Frau gespürt habe. Da hatte ich das Gefühl, sie zeigt etwas davon, ohne das selbst zu wissen und zu wollen, für einen Moment, um es so schnell wie möglich wieder zu verschließen, damit man davon ja nichts merkt – vor allem, daß sie selbst nicht zuviel davon merkt.

Ich habe mich darüber gefreut, ich habe das als eine Komplettierung des Mosaiks empfunden. Und wenn sie von ihrem Schlimmsein erzählt hat – das haben sie und die Großmama gerne gemacht – oder wenn sie von ihrer Angst erzählt hat, beim Spielen die Beherrschung zu verlieren, dann hat sie immer so einen verschmitzten Ausdruck gehabt. An den erinnere ich mich gerne.

Während es in der intellektuellen Auseinandersetzung hart auf hart geht, verläuft Nikolaus Harnoncourts Entwicklung in künstlerischen Dingen ziemlich friktionsfrei. In diesem Bereich liefern Vater und Sohn einander keine Kämpfe. Es ist eher ein organisches Weiterverwandeln der Begabung von einer Generation zur nächsten. In der Musik kristallisieren sich schnell die Unterschiede von Interessen und Fähigkeiten heraus, die man aneinander beobachtet, respektiert, auch bewundert. So spielt der junge Cellist etwa schon früh die Gambensonaten von Bach, während sein Vater mit barocker Polyphonie nicht viel anfangen kann.

Er hat immer gesagt, er verstünde überhaupt nichts von Bach, was irgendwo gestimmt hat. Er konnte sehr, sehr gut Klavier spielen, und es war ihm kein Problem, musikalische Gedanken sofort am Klavier auszudrücken. Er hat dazu keine Noten gebraucht. Aber er konnte nicht polyphon spielen. Er hat gesagt, die Selbständigkeit von zwei oder drei Stimmen sei für ihn nicht nachvollziehbar.

Als mein Musikmachen dann professionell war, hat es mein Vater sicher auch in Relation zu seinem Musikmachen gesehen und hat es bewundert. Wobei ich immer gesagt habe: Wenn ich das könnte, was er gekonnt hat, dann wäre ich ja Komponist geworden. Ich habe ihn um sein Klavierspielen beneidet und um die Art seiner Musikalität.

Ein zweiter kreativer Bereich, für Nikolaus lange Zeit mindestens ebenso wichtig wie die Musik, ist fixer Bestandteil im Leben der Harnoncourts: die Arbeit mit Holz. Hier setzt der Vater als geborener Mathematiker und gelernter Ingenieur unüberbietbare Maßstäbe in Präzision und Liebe zum Detail. Nur in der mündlichen Überlieferung erhalten sind die fabulösen dreistöckigen Kaninchenställe – mit Treppen, damit die Kaninchen einander besuchen können. In der Verwandtschaft noch vorhanden sind seine mit Intarsien versehenen Ofenschirme. Er entwirft und fertigt sämtliche Gesellschaftsspiele für den Samstagabend, ebenso die unerläßliche Eisenbahn mit phantasievollen Varianten, etwa in Form der maßstabgetreuen Nachbildung der Grazer Straßenbahn und ihres Liniennetzes, bis hin zum Segelflugzeug.

Er hat die Holzarbeiten hauptsächlich gemacht, als ich noch klein war. Meine Erinnerung reicht da nur bis 1938. Ich war immer der Meinung, daß er alle diese Sachen viel besser macht als ich. Seine Perfektion habe ich neidisch bewundert. Ich selbst habe dann Schiffe gebaut, Modelle der österreichischen und der deutschen Flotte und ein altes Segelschiff von der Hanse.

Die Begeisterung, mit der der Papa darauf reagiert, scheint ihm übertrieben. Zwar sind die Schiffe so prächtig, daß sie bei Ausstellungen gezeigt werden. Aber Nikolaus weiß, daß er längst nicht so sorgfältig vorgegangen ist, wie er es seiner Meinung nach hätte tun müssen: Er hat die Teile nicht auf den Zehntelmillimeter genau geschliffen, sondern nur auf einen halben Millimeter.

Er fand meine Schiffe so toll und hat gesagt, das könnte er nie. Das habe ich als vollkommen unnötige Bescheidenheit empfunden, weil ich ja eher schlampig gearbeitet habe, im Gegensatz zu ihm.

Handwerkskunst ist ein Thema, bei dem Nikolaus Harnoncourt wie sonst kaum ins Schwärmen kommt. Das Werkzeug seines Vaters ist in seinen Besitz übergegangen, und er hat sich mit dem Medium Holz zeitlebens in vielfältiger Weise beschäftigt. Seine Kinder haben diese Tradition fortgesetzt. Speziell in seinem Sohn Eberhard hat er einen Verbündeten gefunden, der ihm aufgrund einer soliden Ausbildung als Tischler und Geigenbauer noch allerhand beibringen konnte.

So wie ich Musikinstrumente als Kunstwerke sehe, ist es für mich auch beglückend, wenn ein Handwerker seine Sache schön macht: ein Schmied, der eine gewöhnliche schwarze Stange schön schmiedet, ein Tischler, der nicht mit Glaspapier schleift, sondern den letzten Arbeitsgang mit dem Hobel macht, so daß ich die Holzstruktur sehe – das finde ich wunderbar. Solche Dinge können mich richtig begeistern.

Die Prioritäten im Elternhaus sind klar und stehen außerhalb jeder Diskussion. Die Geringschätzung materieller Bedürfnisse ist für die Kinder allerdings nicht ohne weiteres einzusehen.

Man hat bei uns das Armsein eigentlich nur an der Kleidung und am Essen erkannt. Fleisch – nur Sonntag, auch in der Zeit vor Kriegsbeginn. Schulbrot – da kann ich mich wirklich erinnern, was andere Kinder mitgehabt haben. Wurstsemmeln – das war für uns absolut unvorstellbar. Dann hat es Mitschüler gegeben, die Butterbrote hatten. Und wir haben Marmeladebrote ohne Butter gehabt. Das habe ich sehr unästhetisch gefunden, daß die Marmelade sich so in das Brot einsaugt. Und dann gab’s welche, die gar kein Schulbrot hatten.

Für die Not der Familie Harnoncourt existieren verschiedene Begründungen. Nach der offiziellen Lesart hat der Großvater, Hubert d’Harnoncourt, k. k. Kämmerer und Oberleutnant der Reserve, sein gesamtes Vermögen durch Investitionen in Kriegsanleihen verloren. Sein Enkel Nikolaus ist bereit, auch eine andere Version zu offerieren, ohne sich auf eine der beiden Varianten festlegen zu wollen. Er stellt dazu die Fotografie eines korpulenten, etwas grimmig wirkenden Herrn in Malteser-Uniform auf den Tisch.

Das ist mein Großvater, der war zwei Meter groß. Er war Gutsbesitzer, der mit einem großen Gut angefangen hat und im Ruin geendet hat. Also, wie der Hans im Glück …

Vom malerischen »Rehhof« im niederösterreichischen Triestingtal über eine Villa in Baden bis zur Miete in der nicht sonderlich noblen Grazer Grabenstraße ging es bergab mit dem Großpapa, der sich vielleicht für seinen Kaiser ruinierte, vielleicht aber auch ganz einfach nicht wirtschaften konnte. Und der mit Sicherheit den politischen Umbruch nicht verkraftete, mit dem er sich im Alter abfinden mußte. Der stattliche Hubert, der 1879 den von Hans Makart prunkvoll gestalteten »Festzug der Stadt Wien« anläßlich der Silberhochzeit des Kaiserpaares auf der Ringstraße als Herold angeführt hatte – was sollte er als fast Siebzigjähriger mit den neuen Verhältnissen noch anfangen? Die Jahre bis zu seinem Tod 1924 verbrachte er mittellos und ohne Ziel.

Nach dem Ersten Weltkrieg hat die Kammerjungfer seiner Frau ihr persönliches Geld benützt, um für ihn das »Frühstücksgolasch« im Gasthaus zu bezahlen. Er hat das, glaube ich, nie erfahren. Er hat wohl seine Verarmung nicht zur Kenntnis nehmen wollen. – Sein letztes Vergnügen war, mit der Straßenbahn in Graz herumzufahren, weil ihm Straßenbahnfahren Spaß gemacht hat.

Die Großmama Harnoncourt habe ich noch gekannt. Sie hat Zigarren geraucht und eine ganz tiefe Stimme gehabt.

Anders als Nikolaus hat sein Großvater, vielleicht in Vorahnung des Endes seiner vertrauten Welt, sich intensiv für die Vergangenheit interessiert und die vergessene Geschichte seines Geschlechts mit wissenschaftlicher Akribie erforscht. 1894 brachte er im Selbstverlag »Gesammelte Nachrichten über die Familie der Grafen de la Fontained’Harnoncourt-Unverzagt« heraus. Eine vierhundert Seiten starke Chronik, beginnend mit der ersten urkundlichen Erwähnung des Namens La Fontaine 1237. Hier ist die Herkunft der Harnoncourts aus dem Raum Lothringen/Luxemburg anhand der gesammelten Urkunden rekonstruiert.

1902 folgten in derselben Weise »Gesammelte Nachrichten über das erloschene Geschlecht der Grafen von Unverzagt«, die aus dem Raum Württemberg eingewandert waren, sich als opferbereite Kämpfer für die österreichischen Kaiser von Maximilian I. bis Rudolf II. in alle erdenklichen Schlachten warfen, aber auch einen Musiker in ihren Reihen hatten: Hanns Unverzagt, 1547 als »Leib-Trumetter der Königin« genannt.

Die Region rund um die belgische Kleinstadt Harnoncourt, aus der die Grafen im 18. Jahrhundert nach Österreich abgewandert waren, wird heute statt von Schlössern von Industriebauten dominiert. Von der Vergangenheit ist wenig mehr als ein Wappen geblieben. Dieses erweckt allerdings einen sympathischen Eindruck von Schlichtheit und Friedfertigkeit: ein goldener Schild mit zwei gekreuzten blauen Pilgerstäben und roter Muschel.

Nikolaus Harnoncourt hat die geschichtsträchtige Gegend als einziges Familienmitglied nie besucht. Immerhin steht in seinem Haus in Oberösterreich ein großes gelbes Ortsschild; ein Geschenk zum 50. Geburtstag, das er offensichtlich doch nicht in den Abstellraum verfrachten wollte, wo er seine Schallplattenpreise aufbewahrt.

Von künstlerischen Interessen seines Großvaters spricht Nikolaus Harnoncourt nicht. Es heißt, er sei ein profunder Bach-Kenner gewesen. Franz Harnoncourt zeigt hingegen Alben voll Zeichnungen, die jene Themen aufgreifen, die den glücklosen Hubert wohl am meisten beschäftigten. Minutiös ausgeführte heraldische Studien, aber auch Porträts von edlen Pferden, feurigen Zigeunermädchen sowie die eine oder andere romantische Landschaft. Eine Begabung im Bildnerischen, die bei René, seinem dritten Sohn, zur Entfaltung kam.

Der Onkel aus Amerika

An schwülen Sommertagen befreit Nikolaus Harnoncourt sich gern von den Zwängen des Dirigentenfracks und tritt in einem weiten weißen Leinenhemd mit gestickter Bordüre aufs Podium. Ein mexikanisches Bauernhemd aus der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, das er nicht bloß als besonders atmungsaktiv, sondern auch als besonders inspirierend empfindet. Inspirierend wie die Beziehung zu seinem Onkel René, der es ihm geschenkt hat. René d’Harnoncourt, der als Direktor des Museum of Modern Art in New York an den Schalthebeln der zeitgenössischen Kunstszene saß, der mit Marc Chagall und Pablo Picasso persönlich bekannt war. Der die neuesten Gershwin-Kompositionen und nach dem Krieg viele Care- Pakete in die Heimat schickte. Der bei seinen seltenen Besuchen den frischen Wind der weiten Welt in die Grazer Wohnung brachte, die konventionellen künstlerischen Ansichten der Familie um neue Aspekte bereicherte. Zum Beispiel darum, daß Jugendstil im Gegensatz zur damals herrschenden Meinung doch etwas mehr als Kitsch sei.

Es war einmal ein junger Mann, aus der Aussichtslosigkeit des krisengeschüttelten Europa zu unbekannten Ufern aufgebrochen. Er entspricht genau der Vorstellung, die man sich von einem echten Grafen macht. Charmant und gebildet, lebenslustig und fesch, mit tadellosen Manieren und einem Anflug von Savoir-vivre. Er besitzt allerdings nur elf Dollar sowie ein reichlich nutzloses Doktorat der Chemie, als er 1924 nach Mexico City kommt. Außerdem kann er sehr gut zeichnen und kennt sich aus in künstlerischen Dingen.

Daß dieser junge Mann aus der Alten Welt den Amerikanern das kulturelle Erbe ihres Kontinents gleichsam zum Geschenk macht, indem er der Kunst der indianischen Völker den gebührenden Stellenwert verschafft, ist wahrscheinlich das Bemerkenswerteste an seiner auch sonst spektakulären Laufbahn. Schon fünf Jahre nach seiner Ankunft schickt der Emigrant aus Österreich, der sich vom Straßenmaler und Schaufensterdekorateur zum Antiquitätenhändler hochgearbeitet hat, eine wohlsortierte Ausstellung mexikanischer Volkskunst auf Tour durch achtundvierzig Bundesstaaten. 1941, da ist er bereits amerikanischer Staatsbürger, verhilft er der »Indian Art of the United States« zum Einzug ins New Yorker Museum of Modern Art. Acht Jahre darauf übernimmt er die Leitung des Museums und erweitert es zu fünffacher Größe. Die Kunstwelt Amerikas liegt ihm zu Füßen. Und er weiß seine vorzüglichen Beziehungen, allen voran die enge Freundschaft mit Nelson D. Rockefeller, im Interesse seiner vielfältigen Projekte zu pflegen.

Anfang der 1950er Jahre bringt er eine imponierende Schau amerikanischer Moderne in die Wiener Secession. Verblüffung erzeugen nicht nur die Inhalte, sondern auch die Art der Präsentation, die bereits die heute übliche Form der »inszenierten« Ausstellung vorwegnimmt. Doch der Kontakt bleibt kühl. Mit der lokalen Mentalität, die es unmöglich macht, alle Wiener Museumschefs zum Ideenaustausch bei einem gemeinsamen Essen zu versammeln, kann und will René d’Harnoncourt sich nicht auseinandersetzen.

Nikolaus erinnert sich an den Glanz, den der elegante Onkel in seiner Kinderzeit verbreitete. Durch seinen exklusiven Freundeskreis aus Wiener Studienjahren, zu dem Oskar Kokoschka ebenso gehörte wie die kommunistischen Paradeintellektuellen Otto und Ernst Fischer. Durch seine Kenntnisse, die jeden Ausflug mit ihm zum lehrreichen Erlebnis machten, wie etwa jene Fahrt zur Kapelle von Pürgg im Ennstal, deren romanische Fresken er erläutern konnte, als habe er sie studiert.

Es war uns vollkommen klar, daß das ein hochintelligenter, hoch künstlerischer Mensch ist. Er war in den Künstlerkreisen in Graz und Wien total integriert und hat diese Verbindungen sofort wieder aufgenommen, wenn er zu Besuch war. Und wir haben gespürt, daß er auch in Amerika sehr wichtige Kontakte und interessante Ideen hatte. Er war als Kulturminister vorgesehen, wenn Rockefeller Präsident geworden wäre. Ich hatte dann später, nach dem Krieg, sehr engen Kontakt mit ihm. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden.

René d’Harnoncourt, geboren 1901 in Wien, kommt 1968 bei einem Unfall ums Leben. Der nicht zu übersehende Zwei-Meter-Mann wird auf einem Gehsteig in Long Island von einem Auto überfahren. Das offizielle Amerika spricht von einem Verlust für die Nation. Zu seinem Begräbnis in New York spielt der Concentus Musicus. Der Name Harnoncourt bleibt im amerikanischen Museumswesen fest verankert. Renés Tochter Anne war von 1982 bis zu ihrem Tod 2008 Direktorin des Philadelphia Museum of Art.

Vom Denken des Herzens

Das Herz hat seine Beweggründe, von denen die Vernunft nichts weiß.

Blaise Pascal

Eine Eigenart prägt die Musizierweise Nikolaus Harnoncourts vor allen anderen: der fundamentale Ernst, der gerade in Werken von heiterem Zuschnitt besonders stark hervortritt. Hinter der Heiterkeit, der Komik eröffnet sich eine zusätzliche Dimension, die die Basis für das Geschehen im Vordergrund bildet.

Harnoncourts persönliche Grundfarbe ist Ernst. Unter seinem Zugriff erhält alles, was man gemeinhin als »unbeschwert« empfindet, tiefere Bedeutung. Die barocken Concerti in ihrer fröhlichen Festlichkeit, die kurzweiligen Serenaden Mozarts und erst recht die leichtsinnigen Wiener Walzer.

Er ist ein deklarierter Feind bloßer Zerstreuung. Er verabscheut die Gedankenlosigkeit, mit der unsere Gesellschaft die Musik zur Beruhigung und Berieselung mißbraucht. Er will Anregung, Aufregung, Erschütterung. Das hat ihm das Image vom »großen Unbequemen« eingetragen.

Seine Haltung wurzelt in dem Wertsystem, mit dem er groß geworden ist. Und die Zeit, in der er aufwachsen mußte, hat diesem geistigen Erbteil besonderes Gewicht verliehen. Durch die Konfrontation mit dem Terror des nationalsozialistischen Regimes haben die ideellen Verpflichtungen im Bewußtsein des Kindes an Brisanz gewonnen.

Harnoncourts künstlerisches Credo beinhaltet einen kategorischen moralischen Anspruch. Um ihn recht zu verstehen, muß man die philosophischen Überlegungen berücksichtigen, auf denen seine Arbeit basiert. Musik ist für ihn Ausdruck einer anderen, nicht rational begründeten Logik, die der französische Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal als »raison du cœur« bezeichnet hat. Einer Erkenntnisebene jenseits der Vernunft, die mit dem Wort Intuition nur oberflächlich beschrieben ist; erst auf diesem Weg wird die Gotteserfahrung möglich.

»Aus der Denkweise des Herzens entsteht die Kunst«, hat Nikolaus Harnoncourt in einer Rede zum Abschluß des Mozart-Jahres 1991 in Salzburg formuliert. »Das Denken des Herzens ist das Vermittlungsorgan der Religion, und die Kunst seine Sprache.« – »Ohne Religion kann es keine Kunst geben.« – »Die Kunst ist die Nabelschnur, die uns mit dem Göttlichen verbindet.«

In biographischem Zusammenhang betrachtet, vermitteln diese Aussagen die offenbar zentrale existentielle Erfahrung seiner Jugend: daß Religion und Kunst die Grundpfeiler eines menschenwürdigen Daseins bilden.

Adel verpflichtet – wozu?

Nicht weit vom Grazer Stadtpark befindet sich, selbst von einem Park umgeben, ein großzügiges Palais in Schönbrunner Gelb mit großen, dekorativen Fensterfronten. Erzherzog Johann hat es zwischen 1841 und 1843 als Stadtwohnsitz errichten lassen. Jetzt schwärmen dort Horden junger Leute ein und aus. Aus dem »Buffet Brandhof« dringt Zigarettenqualm. Seit 1963 ist das Palais Meran Sitz der Grazer Universität für Musik und darstellende Kunst. Schwierig, sich in diesen Räumen familiäres Leben vorzustellen.

Im Palais Meran hat Nikolaus Harnoncourt nach der 1931 erfolgten Übersiedlung aus Berlin den unbeschwerten Teil seiner Kindheit verbracht. Im Nordflügel des Erdgeschoßes hat die kontinuierlich wachsende Familie genügend Platz. Der Vater läßt ein modernes Badezimmer einbauen und richtet eine Werkstatt ein. Es gibt ein Grammophon, und es gibt auch ein Radio, eine damals noch neue Errungenschaft, die bei Nikolaus’ späterer Berufsentscheidung eine wesentliche Rolle spielt.

Der Park bietet zwar nicht die große Freiheit, die man im Sommer auf dem Brandhof genießt, aber man bleibt doch von den Erwachsenen weitgehend unbehelligt.

Zu bestimmten Anlässen sind Anstandsbesuche bei den Großeltern Meran in der Beletage angesagt, zu denen Niki, ordentlich frisiert, im Samtkleid mit Spitzenkragen antritt, um auf dem Schoß der Großmama ein »moralisches« Bilderbuch anzusehen.

Niki ist ein zorniges Kind, bei dem die großmütterlichen Patentrezepte keine Wirkung zeigen. Wenn er sich mit rot angelaufenem Kopf auf dem Boden herumwirft, hilft weder das Überschreien noch das Anschütten mit kaltem Wasser. Niki ist ein stolzes, eigensinniges Kind. Er will nicht getröstet werden, wenn er Kummer hat oder wieder einmal mit dem Roller auf dem Kies hingefallen ist. Schon der Achtjährige trainiert in ungewöhnlicher Weise die Selbstkontrolle.

Ich war ein sehr zorniges Kind. Mir ist gesagt worden, ich hätte so gebrüllt, nur aus Zorn, daß die das Gefühl hatten, ich sterbe. Das kennt man ja von kleinen Kindern. Am Schluß hätte ich mich dann auf den Boden geworfen… die waren ganz verzweifelt und haben nicht gewußt, was sie mit mir machen sollen.

Ich weiß, daß ich zu Ausbrüchen angelegt bin, aber ich kann mir so etwas heute gar nicht vorstellen. Jedenfalls hat man mir gesagt, daß ich von allen Geschwistern der Zornigste war. Ich kann mich gut erinnern, daß ich ab einem sehr frühen Stadium, also vielleicht mit acht, neun Jahren, richtig Angst davor hatte, mich nicht beherrschen zu können. Wenn ich irgendwo einen Betrunkenen gesehen habe, hat mich das irrsinnig schockiert, und zwar vor allem deshalb, weil ich das Gefühl hatte, der macht Sachen, die er selbst nicht will: Er hat die Kontrolle über sich verloren.

Wenn man mir von meinen Zornausbrüchen erzählt hat, habe ich mir gedacht: Das ist doch ein Wahnsinn, bei sehr starken Empfindungen verliere ich die Kontrolle über mich. Und ich hatte Angst vor mir selber, daß ich irgendwann einmal etwas tue, was ich nicht will. Ich habe das jedesmal als Rückschlag empfunden, wenn ich die Beherrschung verloren habe, wenn ich etwas gesagt habe, was ich eigentlich nicht wollte. So habe ich versucht, das wegzutrainieren, wohl etwas übertrieben, denn dieser berühmte Kniereflex, der funktioniert bei mir seither nicht mehr.

Heute ist das ein bissel abgeklärt, aber ich glaube nicht, daß ich es mir verzeihen würde, wenn mich jemand so in Wut bringt, daß ich die Beherrschung verliere. Und das hat vielleicht zu tun mit meiner Anlage als zorniges Kind.

Nikolaus besucht den englischsprachigen Kindergarten, den seine Tante Renata d’Harnoncourt im Haus in der Grabenstraße eingerichtet hat. Anschließend kommt er in die Volksschule in der Elisabethstraße. Er beginnt mit dem Cellounterricht bei Hans Kortschak, einem angesehenen Grazer Musiklehrer. Gemeinsam mit Philipp versucht er sich vierhändig auf dem Klavier. Die Brüder absolvieren kleine Auftritte im Blindeninstitut. Gelegentlich dürfen sie den Papa in ein Konzert im Stefaniensaal begleiten. Sie sind Ministranten im Grazer Dom, erwerben hier elementare Kenntnisse der Kirchenmusik. Domkapellmeister Anton Lippe ist äußerst ambitioniert, führt Haydns Oratorien auf. In der Folge zieht er Nikolaus immer wieder zur Mitwirkung heran.

Doch die Familie bildet im Grunde eine Welt für sich. Man hat zu Hause alles, was man braucht. Spielkameraden, Partner zum Musizieren, Auskunftspersonen, Bücher. Was sie interessiert, lernen die Kinder aus eigenem Antrieb daheim. Die Großen müssen für die Kleinen da sein und die Kleinen für die Großen. Einübung ins Dienen und Herrschen. Man rauft sich – häufig im buchstäblichen Sinn – zusammen. Die Vorgänge jenseits des Meranschen Parks sind in diesem autarken Sozialgefüge von untergeordneter Bedeutung.

Bis Nikolaus eines Tages durch den Gartenzaun hindurch hysterische Massen beobachtet, die sich heiser brüllen wegen eines gewissen Führers, der schräg gegenüber im Hotel Birne abgestiegen ist. Er empfindet Angst und Scham angesichts dieser aufgepeitschten Horde von Menschen, die sich wie die Affen im Zoo aufführen.

Plötzlich bevölkern unheimliche Gäste in schwarzer Montur das Palais. SS-Männer beziehen im Park Stellung. Sie kommandieren die Familie herum, bewachen den Eingang und fordern vom Vater eine Legitimation, wenn er mit den Kindern von der Sonntagsmesse zurückkommt. Dieser Zusammenprall von Kindertraum und Gewalt ist der stärkste Eindruck, den Nikolaus Harnoncourt aus seiner Kindheit behalten hat.

Die Steiermark zählt zu den Regionen, in denen die Bevölkerung gezielt radikalisiert wird. Das südliche Grenzland ist ein Unruheherd. Die Industriegebiete mit ihrem großen Potential an verunsicherten Arbeitslosen werden bevorzugte Zielscheibe von Terroranschlägen, mit denen die Nazis das gespannte politische Klima aufheizen. Der »steirische Flügel« der christlich-sozialen Heimwehr-Bewegung schwenkt bereits 1930 auf großdeutschen Kurs. Wegen besonders heftiger nationalsozialistischer Ausschreitungen erhält Graz den zweifelhaften Beinamen »Stadt der Volkserhebung«.

Am Abend des 11. März 1938 ist die Familie um den Radioapparat versammelt. In einer letzten Ansprache muß der Bundeskanzler via Rundfunk eingestehen, daß die Erste Republik endgültig am Ende ist: »Gott schütze Österreich!« Mutter und Großmutter brechen in Tränen aus.

Das Palais Meran wird zwangsverkauft. Kurz nachdem Nikolaus neun Jahre alt geworden ist, am 15. Dezember 1938, übersiedeln die Harnoncourts in den Nachbarbezirk, in eine Mietwohnung in der Goethestraße, ohne Garten. Eine Zäsur, die spüren läßt: das Ende der Kindheit ist nahe. Noch bleibt eine Galgenfrist bis zum Drill beim »Deutschen Jungvolk«, zu dem alle Zehnjährigen eingezogen werden. Wer den »Dienst« versäumt, zu dem man mittwochs und sonntags in Uniform anzutreten hat, wird von einer Streife abgeholt, riskiert, daß man ihm die Haare schert und ihn in die »Pflicht-HJ« steckt, das Pendant zur Strafkompanie des Militärs. Als Grundlage der »weltanschaulichen Schulung« ist das Buch »Pimpf im Dienst« auswendig zu lernen.

Nikolaus Harnoncourt erinnert sich genau an Einzelheiten der Propaganda-Maschinerie. Die Reden von Hitler und Goebbels klingen ihm noch im Ohr.

Es kommt bei mir immer wieder heraus. Ich rede fast zwangsläufig über die Kriegsjahre, über die Nazizeit. Wenn zum Beispiel irgendein Film im Fernsehen ist, mit Material aus der Zeit, kann ich fast nicht abdrehen. Ich weiß nicht, warum, aber ich will mir diese Sachen immer wieder einprägen, auch wenn’s noch so grausam ist. Ich habe keine Begründung dafür, ich will’s auch nicht begründen.

Ich frage mich manchmal wirklich, was ich mitgekriegt habe, was man gewußt hat, was man nicht gewußt hat. Wenn ich höre, daß Leute heute sagen: Wir haben nichts gewußt oder: Man mußte wissen … Das hat für mich eine sehr starke Beziehung zur eigenen Biographie. Ich kann noch alle Texte von diesen Naziliedern, und ich bemerke jeden Fehler, wenn die heute in Filmen gesungen werden. Dasselbe bei den Uniformen. Auch das typische Verhalten der SA- und SS-Leute oder der höheren HJ-Führer – wie eingebrannt ist mir das.

Die Haltung der Familie Harnoncourt gegenüber dem nationalsozialistischen Regime reicht von mehr oder minder deutlicher Ablehnung bis zu offener Auflehnung. Tante Isabelle, die wegen Abhörens »feindlicher Sender« von der Geheimen Staatspolizei einvernommen wird, geht ins Konzentrationslager. Sie ist zu stolz, eine Notlüge zu gebrauchen.

Tante Isabelle war eine Wahrheitsfanatikerin. Die Hausbesorger haben sie angezeigt, weil sie englisches Radio gehört hat. Der Gestapo-Mann hat ihr nahegelegt, zu leugnen. Der wollte sie loswerden. Und sie hat gesagt: Ich denk’ überhaupt nicht dran, einen anderen Sender zu hören, glaubt ihr, ich will eure Lügen hören, und so weiter – jedenfalls ist sie ins KZ gekommen, da hat sie wirklich grauenvolle Sachen erlebt. Sie ist dann eigentlich seelisch ungebrochen herausgekommen, nach dem Krieg.

Zu Hause wird über den Verlauf der Ereignisse kaum offen gesprochen. Die Kinder wissen auch so, auf welcher Seite sie zu stehen haben.

Die Eltern haben eine durchaus berechenbare Meinung zu den politischen Situationen gehabt. Was nicht in ihre Weltanschauung hineingepaßt hat, dagegen waren sie. Es gab einen Bruder meiner Mutter, der war ein Nazi. Der ist auch weggegangen aus Österreich, 1934. Das war ein sehr intelligenter Mann, mit dem ich mich eigentlich persönlich sehr gut verstanden habe. Der ist auch aus der Kirche ausgetreten.

Es war uns wohl allen bewußt, vor welchen Leuten man nicht offen reden konnte. Leute im Haus, Leute in unserer Straße, Blockwarte – die waren ja schon eine Parteiinstitution. Wir haben gewußt, wie die Eltern denken, auch wenn sie vor den Kindern kaum über Politik gesprochen haben, schon aus Angst, daß wir unbedacht etwas weitersagen.

Es war uns klar, daß der Papa in seiner Position eigentlich der Partei hätte beitreten müssen. Er hatte aber einen Chef, der Parteimitglied war und der ihn gedeckt hat. Sonst wäre es für ihn sehr schwierig gewesen. Andererseits waren wir sieben Kinder. Eine kinderreiche Familie war für die Nazis etwas zu Schützendes. Und in diesem Vakuum – nicht bei der Partei, andererseits sieben Kinder – ist unsere Familie relativ glimpflich durchgekommen.

Das Weltbild der Eltern lasse sich, meint Nikolaus Harnoncourt, kaum in unser heutiges Denken, unseren heutigen Sprachgebrauch übersetzen. Es beruht auf dem zentralen Begriff der Pflicht. Die Religion und ein tradiertes System von Werten bilden das Koordinatensystem für verantwortungsbewußtes Handeln.

Die Pflicht im Sinne des Adels: Pflicht über das hinaus, was einem als Pflicht vorgeschrieben wird. Das bedeutet, daß man selbstverständlich nicht jemandem verpflichtet ist, sondern Werten und daß darüber überhaupt keine Worte zu verlieren sind. Was man zu tun oder nicht zu tun hatte, war klar. Da gab’s nichts zu überlegen.

Das ist heute vielleicht schwer zu verstehen. Wir wurden eben mit einer althergebrachten Werteordnung aufgezogen. Dabei ist der Wert des Materiellen nicht in Erscheinung getreten.

Die Rituale des katholischen Glaubens, die das Leben der Familie bestimmen, rücken aufgrund der äußeren Situation wieder näher an ihre ursprüngliche Bedeutung. Der Besuch der Sonntagsmesse wird zur Mutfrage. Denn der »Dienst« beim »Jungvolk« ist zur selben Zeit angesetzt.

Die Sonntagsmesse war für uns selbstverständlich. Das ist ein Teil des kirchlichen Lebens. Von der Mutter her gesehen war das absolute Priorität. Und soweit die kirchlichen Behörden in Graz sich politisch geäußert haben, war das auch die Meinung der Mutter, würde ich sagen.

Wir konnten in der Regel in eine Sonntagsmesse gehen, die zu einer anderen Tageszeit war, mußten aber bei der HJ sagen: Ich war in der Messe – also, das hat großen Mut erfordert, das war geradezu heldenmütig.

Man ist nicht verdroschen worden, aber heruntergemacht. Für ein Kind ist ja Prestige eine sehr wichtige Sache. Ich kann mich an Feigheit erinnern, und ich kann mich an Mut erinnern.

Die Rolle der Kirche während des Nationalsozialismus ist ein umstrittenes Kapitel in der österreichischen Geschichtsbewältigung. Daß die österreichische Bischofskonferenz der Bevölkerung in einem Hirtenbrief empfahl, für den Anschluß Österreichs ans Deutsche Reich zu votieren, zeugt von den bewährten Strategien der geistlichen Spitzenfunktionäre, sich mit den wechselnden Kollegen von der weltlichen Fraktion zu arrangieren.

Man war entsetzt über diese Empfehlung. Ich kann mich an keine Nazis in der Kirche erinnern. Es hat sicherlich eine Reihe von Kirchenstellen gegeben, die versucht haben zu kollaborieren. Aber mein Eindruck war, daß die Kirche geschlossen absolut dagegen war und einen fast unüberwindlichen Widerstand geleistet hat.

Die Kirche ist in der Hitlerjugend wahnsinnig angefeindet worden. In der Schule haben sie nach den Religionen gefragt, da hat’s geheißen: katholisch, evangelisch oder gottgläubig – so hat man die Ausgetretenen genannt. Wir hatten den Eindruck, die wollen mit dem Nazismus eine Art Religion gründen. Hitler hat ja immer die Vorsehung zitiert in seinen Reden.

Natürlich hat es auch unter den Kirchenfunktionären Nazis gegeben. Das haben wir aber erst später erfahren.

Rückblickend empfindet Nikolaus Harnoncourt das Klima in seiner Familie als grundsätzlich offen gegenüber allen christlichen Religionen. Er selbst ist jedenfalls zunehmend von den Ideen des Christentums jenseits der Institutionen fasziniert.

Ich war immer der Meinung, vielleicht bin ich auch noch dieser Meinung, daß man eine fehlerhafte Institution in Kauf nehmen kann, um die Inhalte, um die Substanz zu bewahren. Daß die kirchlichen Institutionen aller Religionen etwas sehr Irdisches sind, ist mir als historisch interessiertem Menschen sehr bald klar gewesen, schon als Kind.

Die Weltanschauung der Eltern steht in den familiären Diskussionen nie zur Debatte. Sie ist auch für den kritischen Nikolaus tabu. Nur ein einziges Mal geht er deutlich in Opposition. Die Differenz bricht auf am brisanten Thema »Vaterlandsverteidigung«.

So um das Kriegsende herum hat sich mir die Frage aufgedrängt, ob man als Soldat töten darf. Solche Dinge wurden in unserer Familie nicht in Frage gestellt. Aber ich war, wahrscheinlich so mit vierzehn, fünfzehn Jahren, ein radikaler Pazi-fist, im Gegensatz zu meinen Verwandten. Ich habe mir damals gesagt: Selbstverständlich muß man sich erschießen lassen, bevor man eine Waffe in die Hand nimmt. Und ich habe das auch religiös begründet. Ich habe damals gemeint, daß man unter Umständen jemanden tötet, der in einem Zustand des Verbrechens ist, und ihm damit sein ewiges Leben kaputt macht.

Meine damalige Einstellung war also: Vom religiösen Standpunkt aus ist es belanglos, ob man auf der Welt länger lebt oder kürzer lebt. Aber es macht einen großen Unterschied, in welchem Zustand ein Mensch bei seinem Tod ist. Daher habe ich damals jede Art von Töten abgelehnt.

In seiner Haltung bestärkt wird Nikolaus durch den Grazer Theologen Johannes Ude, bei dem er 1945 Lateinunterricht nimmt. Der betagte Wissenschaftler und Politiker, der bei der ersten Bundespräsidentenwahl der Zweiten Republik im Jahr 1951 auch für das höchste Amt im Staat kandidiert, ist Autor eines Buches mit dem Titel »Du sollst nicht töten«.

Zu solchen Themen haben meine Eltern gesagt, es ist vollkommen unmöglich, daß man tausend Jahre lang falsche Ideale gehabt hat. Es könne nicht falsch gewesen sein, für etwas Gutes zu kämpfen, sich zu verteidigen, seine Angehörigen zu verteidigen.