13,99 €

Mehr erfahren.

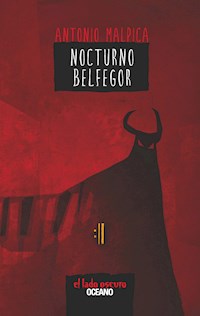

- Herausgeber: Océano El lado oscuro

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: El libro de los héroes

- Sprache: Spanisch

La continuación de Siete esqueletos decapitados. Una serie de violentos homicidios azota la Ciudad de México. Además de su atrocidad, los crímenes tienen en común dos cosas: las víctimas se encontraban solas en un lugar dónde nadie podía entrar y su formación como pianistas… Las cenizas de un nocturno atribuido a Franz Liszt conducen a Sergio a descubrir la verdad detrás de esta composición maldita. Ahora debe actuar antes de que sea demasiado tarde. De ello depende mucho más que su propia vida… Este libro es la segunda entrega de la exitosa saga El libro de los héroes

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 577

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Para Laura y Bruno, que soportaron heroicamente estos tecleos nocturnos

PRIMERA PARTE

18:35 - 7 de diciembre. Viernes. Adagio

—Nuestra pieza número veintidós es este óleo de autor desconocido, que se presume del año 1847, identificado en el catálogo como: Silueta en la noche. Comenzamos en quince mil dólares.

La voz del subastador colmaba la sala, apenas a la mitad de su cupo. Era una fría noche de finales de otoño y el reporte meteorológico había anunciado la posibilidad de que las nieves se adelantaran para ese año en Nueva York. Pese a que la puja por las piezas había sido mediocre, el subastador se esmeraba con la usual repetición de montos, a la espera de mejores ofertas.

—Quince mil, quince mil, quince mil...

Una mano se levantó en el centro de la sala.

—Gracias, caballero. Dieciséis mil, dieciséis mil...

Habiendo llegado a la pieza número veintidós, el presentador podía asegurar que la subasta no sería el éxito que esperaba la casa de arte propietaria de la colección; algunas piezas incluso habían tenido que ser devueltas a su embalaje. Con todo, el profesionalismo al que se veía obligado le impedía hacer algún tipo de gesto que delatara sus pensamientos. Una mano se alzó al frente de la sala.

—Diecisiete. Diecisiete mil dólares. Diecisiete...

Secretamente, el subastador agradecía que el evento tuviera poco éxito. Podría volver pronto a su casa y ver completo su programa de televisión favorito.

Una mano más.

—Dieciocho mil quinientos. Dieciocho mil...

El lote era de cincuenta y ocho piezas; acaso, a ese ritmo, en menos de una hora habría terminado todo. En la sección de los clientes anónimos, uno de los telefonistas realizó una nueva oferta.

—Diecinueve. Diecinueve mil. Diecinueve...

Trece años trabajando en Christie’s, la legendaria casa de subastas, daban al presentador la confianza y el aplomo de los que hacía gala.

—Diecinueve mil dólares. Diecinueve mil dólares...

Creyó que hasta ahí llegaría la oferta por el cuadro. Su experiencia le dictaba que así debía ser.

Sin embargo, en ese momento se levantó una mano sosteniendo un cartón en el fondo de la sala, en una sección que a primera vista parecía estar vacía. No pudo evitar delatar una reacción. Era muy raro que ocurriera algo como lo que en ese momento estaba presenciando. Dejó escapar un suspiro.

—Ciento ochenta mil dólares. Gracias, caballero. Ciento ochenta. Ciento ochenta mil dólares.

La sala enmudeció. Varios miraron hacia atrás, hacia el fondo de la sala. El hombre del teléfono que ofreció diecinueve mil dólares en representación de algún cliente a distancia negaba con la cabeza, admitiendo que no estaba dispuesto a cubrir la nueva oferta.

Era extraño que una obra que parece estacionarse en un precio repentinamente diera un salto de diez veces lo que se estaba ofreciendo. El subastador lo sabía. Por ello echó una nueva mirada al óleo. No era más que el retrato de una figura sombría a la luz de una vela. La ejecución de la obra no era soberbia, que si lo sabría él, que había tenido entre sus manos pinturas de millones de dólares.

—Ciento ochenta mil dólares. Ciento ochenta mil...

Dirigió un vistazo al caballero de la extraordinaria oferta. Ocupaba un lugar en la penúltima fila. Un solo hombre se encontraba a su lado, a todas luces su subordinado.

—Ciento ochenta mil...

No sólo era una oferta inusual. Era una oferta absurda. El caballero habría podido ofrecer veinte mil y aguardar. O seguir pujando hasta conseguir el cuadro. Se animó entonces a hacer una conjetura: el comprador, quien quiera que fuese, estaba pagando por el cuadro lo que creía que valía en realidad, sin importar lo que el mundo o los expertos pensaran al respecto. Estaba tratando de demostrar algo.

Golpeó al fin sobre el atril.

—Vendida al caballero en ciento ochenta mil dólares. Muchas gracias.

En cuanto se anunció la venta, el misterioso comprador se puso de pie, al lado de su acompañante, resuelto a abandonar la sala. Para todos los congregados resultó evidente que había acudido a la subasta para hacerse de un solo cuadro, ahora rodeado de un aura de misterio.

El subastador miró por última vez el retrato: una extraña sombra de cuerpo completo, a la luz de una vela mortecina puesta sobre una mesa de madera. Eso era todo. Al menos a la vista, nada explicaba el comportamiento del comprador. “Excentricidades propias del mundo del arte...”, se dijo, antes de continuar con la subasta.

Una vez que le fue entregada la obra, el nuevo propietario de Silueta en la noche y su acompañante se dirigieron al Lincoln negro que los aguardaba en un estacionamiento de la calle 49. Una helada ventisca los cubrió al atravesar la plaza Rockefeller y el hombre que sostenía el cuadro tuvo un presentimiento, un feliz presentimiento de que todo había valido la pena.

En el interior del vehículo se apresuró a rasgar las cubiertas de plástico y tela con las que había sido protegida la obra para su traslado. Su rostro se iluminó de satisfacción al confrontar a la difusa sombra.

—¿Está complacido, señor Morné? —preguntó Wilson, el chofer y secretario, tratando de hacer contacto con los ojos de su patrón, que se deleitaban en la superficie del cuadro.

Morné no respondió. Acarició el lienzo y aguardó a que Wilson encendiera el auto.

—A casa —sentenció.

En un santiamén hizo un corte sobre el fieltro de la parte posterior que cubría el cuadro. Se asomó al interior y exhaló con vehemencia, como hace quien ha estado conteniendo la respiración por un largo tiempo. Ahí estaba.

La nota faltante.

—¡Claro! ¡Un ritornello...!

—¿Señor? —preguntó Wilson.

Morné se permitió una sonrisa de liberación, una multitud de pensamientos gratos. Nunca se hubiera imaginado que la nota faltante en realidad no fuera tal, sino un símbolo. Un sencillísimo símbolo.

—¿Todo bien, señor? —insistió Wilson sin recibir respuesta.

Morné cubrió con el fieltro desgarrado la parte posterior del lienzo, lo tomó con ambas manos y lo colocó sobre sus piernas. Con urgencia extrajo su teléfono celular y, luego, un papelito que llevaba en una de las bolsas de su traje. Marcó los números del pedazo de papel.

—Profesor... Profesor Carrasco... —dijo.

—¿Quién habla? —respondió una voz cansada del otro lado de la línea.

—Soy yo... “Thalberg” —titubeó un poco al presentarse con el apelativo que durante tanto tiempo no había utilizado.

—¿Cómo dice?

—Thalberg.

Un largo silencio fue la respuesta.

—Profesor... ¿sigue ahí?

—Aquí estoy.

—¡La tengo, profesor Carrasco! ¡Estamos salvados! ¡Salvados!

Un nuevo silencio.

—¿Me escuchó, profesor? ¡Estamos salvados!

Del otro lado de la línea, a miles de kilómetros de ahí, el viejo profesor de piano se acercó a una vitrina para extraer una botella de brandy. Necesitaba un trago para asimilar la repentina noticia. Su mente recorrió en un segundo los treinta años que habían pasado desde aquel entonces. Sus ojos se posaron en las vetustas paredes, en los inquisitivos retratos, en la tela desgastada de su único taburete.

—Heriberto... —musitó, ahora sentándose en el gran sillón a sus espaldas.

—¿No está contento, Maestro?

—Heriberto, no tienes idea de lo que tienes en las manos.

—¿De qué habla, Maestro? Es nuestra salvación.

—¡No entiendes, Heriberto! Quémala. ¡Quémala cuanto antes!

—El que no entiende es usted, Maestro. Le digo que...

El viejo apuró el contenido del vaso de un solo trago y colgó. Treinta años había esperado para pagar su deuda. Volvió a servirse más brandy. Sospechó que sería una larga, muy larga noche.

En ese mismo instante, Heriberto Morné, también conocido como “el zar de los diamantes” mexicano, se enfrentó con el sonido de la línea interrumpida. El lujoso Lincoln de su propiedad avanzaba sobre la Quinta Avenida, en dirección a su apartamento en la zona residencial de Park Avenue. Los ojos de Wilson, en el retrovisor, no se despegaban de él.

Morné anheló llegar a casa. Y ese pensamiento le hizo tomar una súbita decisión. Una que tal vez debía haber tomado hace mucho tiempo.

—El viernes volamos a México, Wilson. Hágase cargo.

Dio un par de palmadas a su nueva adquisición. “El que no entiende es usted, Maestro”, se dijo para no dar cabida al pesimismo.

La sombra del óleo se fundió con las tinieblas del estacionamiento, justo en el momento en que el Lincoln era engullido por las puertas metálicas del edificio.

Capítulo uno

Brianda se detuvo ante el umbral, apartando con la mano una delgada cortina que separaba la habitación de Sergio del resto de la casa. El fuerte viento que entraba por la ventana abierta hacía volar los cabellos de su fleco, apenas sostenidos por una diadema.

—¿Pedro? ¿Estás bien?

La tarde estaba muriendo; su pálida luz pintaba todos los objetos del mismo tono grisáceo. Brianda accionó el interruptor de la entrada del cuarto sin éxito. Un siseo detrás de ella la hizo detenerse y mirar en derredor.

—¿Quién anda ahí?

No hubo respuesta. Se llevó una mano a la boca y comenzó a morderse las uñas. Volvió a confrontar la entrada de la habitación. Tenía que apretar los ojos para evitar que el viento les pegara de lleno. Dio un largo suspiro y volvió a aproximarse a la raída cortina. Desde su punto de vista, sólo se distinguían los negros contornos del escritorio y la computadora, haciendo contraste con la claridad de la ventana.

Dio un paso más.

—¿Pedro?

Un nuevo paso. La cortina, frente a ella, danzaba a causa de la corriente de aire. Brianda volvió a apartarla con la mano, dubitativa.

Otro ruido a sus espaldas la hizo detenerse y girar. Detrás no había nada, sólo oscuridad que crecía a cada minuto y que parecía reclamarla.

—Pedro... te juro que si es una broma...

Avanzó un paso más, justo para alcanzar a ver la orilla de uno de los platillos de la batería de Sergio, arrumbada sobre el piso al lado de una silla tirada de espaldas. Un paso más y tendría a la vista toda la habitación. No habría marcha atrás. La alternativa era volver a la oscuridad, cruzar de nueva cuenta el umbral en sentido contrario, desentenderse de todo. Pero no quiso hacerlo. Quería ver la cama, los tambores arrancados de sus soportes, los libros dispersos. Posó una mano en el muro y se aproximó a la orilla, que le revelaría lo que quedaba oculto a sus ojos.

Un poco más.

Un charco sanguinolento entró en su campo de visión. Los reflejos del cuarto de Sergio, en la líquida y rojinegra superficie, le provocaron un asalto de memoria: todo lo que había ocurrido en ese mismo lugar hacía apenas unos cuantos meses, los eventos sobrenaturales que Sergio había vivido en esas cuatro paredes. Los espectros. El miedo.

No pudo continuar.

—Esto es grotesco, Jop.

—¡Corte! —exclamó Jop—. ¿Otra vez, Brianda?

—¿Por qué no filmas una historia de otro tipo?

Jop se vio obligado a apagar su cámara de video. Se sentó en la cama, claramente molesto. La sonrisa cómplice de Sergio, recargado de brazos cruzados contra las puertas del clóset, no fue de consuelo para él. Parecía decirle: “A mí ni me mires, yo sólo pongo el set”.

—Si ya habías aceptado ayudarme como actriz, para qué insistes con eso, Brianda —refunfuñó Jop—. Es la cuarta toma que arruinas.

Caía la noche del primer viernes de las vacaciones de invierno. Y Jop comenzaba el rodaje del primer filme de su vida.

Después de pasar los últimos días de clase más absorto en la escritura de un guión cinematográfico que en las tareas y exámenes de la escuela, Jop había dispuesto todo para comenzar cuanto antes su carrera como director de cine. No tenía más actores ni locaciones y el guión estaba incompleto, pero esto no mermaba su entusiasmo. Al menos no tanto como tener que enfrentarse a cada momento con las dudas de Brianda.

—Perdón, Jop... —dijo ella—. Yo creo que el terror no es lo mío.

Sergio, manteniendo la sonrisa solidaria, se puso a limpiar el suelo de falsa sangre.

—No te enojes —le dijo a Jop, convencido de que hasta ahí llegaba el primer día de filmación—. Le seguimos otro día. Velo como un ensayo.

Jop suspiró. Se resignó a devolver la cámara de video al estuche. Brianda, como si hubiera estado esperando esta señal, trepó a la silla del escritorio para poner el foco que habían extraído de la lámpara del techo. En cuanto encendieron la luz todo volvió a la normalidad de una noche que ya se había volcado por completo al interior del departamento de Sergio.

—Bueno —dijo Jop al poco rato, menos desanimado—. De todos modos quiero darle una última revisada al guión. No sé si queda mejor que el sicópata sea un alumno o un maestro. Yo creo que mejor un maestro.

Con ese comentario consiguió conjurar la frustración que los invadía a todos.

—Ayúdenme a acomodar antes de que llegue Alicia —pidió Sergio. A fin de cuentas, él también lamentaba un poco el tono del filme escogido por Jop, pero sabía perfectamente que el terror era la pasión de su amigo desde hacía muchos años. Por ello, no pudo negarse cuando éste le pidió que la primera víctima del asesino “viviera” en su casa.

Se dieron a la tarea de acomodar libros, muebles y batería en silencio. Sólo Brianda se atrevió, después de un rato, a comentar algo.

—Sigo pensando, señor director, que “Sangre a la medianoche” es un título muy malo.

Jop prefirió ignorarla y comenzó a descolgar la “macabra” cortina que había puesto en la puerta del cuarto de Sergio: unos pedazos de tela de cortina vieja que encontró en su casa y que había recortado para lograr un mejor efecto.

—A ver si el día que retomemos la filmación nos toca un viento tan bueno como éste —se quejó.

—A propósito de vientos... —dijo Sergio, abandonando su labor de limpieza—, voy a cerrar la puerta de la entrada para cortar la corriente.

—Buena idea. Ya empezó a enfriar —lo apoyó Brianda.

Sergio salió de su cuarto con un sentimiento de tranquilidad que había aprendido a trabajar a voluntad en los últimos meses. El encuentro en el bosque con aquel demonio asesino de niños no era más que un recuerdo. Los días en que Farkas se había inmiscuido en su vida obligándolo a aceptar un rol que todavía no le quedaba del todo claro también habían quedado muy atrás. Desde el inicio del segundo grado de secundaria llevaba una vida bastante común, sin grandes sobresaltos, sin presentimientos inquietantes.

Por eso sospechó del escalofrío que sintió en la nuca mientras caminaba hacia la puerta de entrada del departamento. Se estaba acostumbrando a vivir sin aquel viejo conocido que tanto lo había atormentado durante toda su vida: el miedo.

Le pareció ridículo preguntar “¿Quién anda ahí?”, así que no lo hizo. A sus espaldas, las voces de Jop y Brianda discutiendo se fueron apagando en el interior de su cabeza.

Tal vez sólo fuera una simple suspicacia.

Intentó tranquilizarse. Pese a la densa oscuridad, todo parecía normal. La maceta que detenía la puerta para evitar que se azotara con el viento seguía en su sitio. Lo mismo los muebles. El reloj de pared. Los adornos del trinchador. Sólo tenía que alcanzar el interruptor, encender la luz, recorrer la maceta y cerrar la puerta. ¿Por qué el miedo?

Llegó a la entrada del departamento. No parecía haber nada del otro lado de la puerta. Encendió la luz.

Tuvo que contenerse para no gritar.

Un hombre de mirada felina se encontraba en el pasillo. Se trataba de un viejo con gabardina y sombrero negros que, al instante, se llevó un dedo a la punta de los labios, pidiendo a Sergio su silencio.

—Por favor... no hagas ruido.

Sergio miró por encima de su hombro. Jop y Brianda, al fondo, no se habían percatado de nada. El hombre sonrió y Sergio instantáneamente dejó atrás el miedo. Comprendió que lo que había sentido momentos atrás había sido una falsa corazonada. Algo en los ojos del visitante, en su sonrisa, en su forma de pedir silencio, se lo decía.

El hombre se acercó con cautela a la luz para que Sergio lo viera bien. Se trataba de un hombre de rasgos angulosos, muy alto y delgado, con el cabello plateado y la nariz aguileña. Tal vez tuviera unos sesenta o setenta años. Portaba anteojos redondos y diminutos e iba vestido de negro. Le ofreció a Sergio una afilada y blanca mano. Habló en voz baja.

—Tú eres Sergio Mendhoza, ¿verdad?

Sergio, aún reticente, se resistió a devolver el saludo. Apenas comprendió que lo que había visto en los ojos del visitante, aquello que lo había hermanado con él, era algo muy similar al miedo. Como si éste viniera huyendo de algo y necesitara refugiarse ahí.

—¿Y usted es...? —al fin le estrechó la mano.

—Discúlpame, Sergio. Es que estoy muy nervioso. Soy... el padre Ernesto Cano, de aquí de la iglesia del Sagrado Corazón —señaló hacia el frente, tratando de dar a entender que pertenecía a la iglesia que se encontraba pasando la calle.

—¿No desea usted pasar? —hizo la oferta Sergio, convencido de que el hombre no representaba ninguna amenaza.

—Preferiría no hacerlo, Sergio. Preferiría... no involucrar a tus amigos.

Sergio tuvo de nuevo esa sensación de peligro que no había experimentado en meses. De algún modo se sintió decepcionado. Hubiera deseado que todo siguiera siendo normal. Hubiera deseado que las vacaciones decembrinas corrieran velozmente hacia el nuevo año sin contratiempos. Le hubiera gustado una navidad tranquila.

—¿De qué se trata? ¿Quién lo mandó conmigo?

—No tenemos mucho tiempo, Sergio —exclamó el viejo—. Necesito saber si estás dispuesto a ayudarme...

—¿Ayudarlo?

—Sí... con un... exorcismo.

Todo se revolucionó en su interior. Era real, estaba pasando. Los meses de tranquilidad no habían sido más que una tregua. Recordó la angustia por atrapar a Nicte. Recordó la repulsión que le causaba el hedor de Guntra. Experimentó el miedo.

—Checho... ¿qué tanto haces? —le gritó Brianda desde la habitación.

—¿Cuándo? —preguntó Sergio al recién llegado.

—Ahora mismo.

Recordó lo difícil que había sido conciliar el sueño en aquellos pasados días del caso Nicte. Los problemas con Alicia. El asedio de los fantasmas, de los demonios.

—¡Checho! —gritó Brianda.

Sergio volvió a mirar al hombre de actitud medrosa y cansada, trató de leer en su rostro aquello a lo que estaba a punto de enfrentarse. Quiso lograr un asidero, el que fuera, para no volver a rendirse a esa sensación tan familiar de desamparo.

—¡Checho!

—Está bien, padre, cuente conmigo.

—Te espero allá abajo en mi auto —resolvió éste, volviendo a la penumbra.

Capítulo dos

¿Hablabas con alguien? —dijo Brianda, al momento en que Sergio movía la maceta y ella se acercaba a la puerta.

—No, ¿por qué?

—No me mientas, Sergio Mendhoza —lo reprendió, cruzándose de brazos—. ¿Por qué te tardaste tanto en cerrar la puerta?

Sergio terminó de arrinconar la maceta, evadiendo la mirada de Brianda. Trabajaba alguna buena mentira que nunca llegó. Brianda se anticipó y salió del departamento a toda prisa, apenas para ver, a través de los huecos entre las escaleras, a un hombre de negro que hacía su camino hacia la calle. Volvió a la casa con todos los signos en el rostro de quien está conteniendo el enojo.

—¿Quién era ese hombre?

—Mmm...

—Checho...

Sergio sabía que, mientras más ajenos permanecieran sus amigos a todo eso, mejor. Era el único modo de evitar ponerlos en peligro.

Jop apareció entonces en la estancia, sosteniendo entre las manos el trapo de la limpieza, ahora teñido de rojo.

—¿Qué pasa? ¿Por qué esas caras?

—No sé. Que te diga Sergio.

De mala gana, Sergio se recargó en la vitrina a sus espaldas. Se encorvó e introdujo las manos a los bolsillos de su pantalón.

—Vino un hombre a pedirme ayuda.

—¿Ayuda para qué?

—No sé. No me dijo —se encogió de hombros—. Me está esperando abajo.

—Y supongo que no se trata de cambiar una llanta —resolvió Jop, perspicaz.

Brianda dio rienda suelta a su enojo.

—¿Y se puede saber por qué tienes que ayudarlo? ¿Porque eres “un mediador”? —hizo la mímica del entrecomillado con un tono de fastidio.

Sergio se sintió más apesadumbrado. Los miró como si acabara de ser desleal con ellos. ¿Tenía en verdad que ayudar al sacerdote? Seguramente no. ¿Por qué no negarse y seguir con su vida? Revisaba en su interior la verdadera razón por la que había accedido a ayudar al padre de un modo tan impulsivo. Tal vez, efectivamente, lo mejor sería...

—No lo molestes, Brianda —interrumpió Jop sus pensamientos—. Si tiene que ayudar, que lo haga.

—Y ponerse en peligro de muerte como la otra vez, ¿no?

Sergio reconoció que Brianda tenía razón. Pero también sabía que no había modo de rehuir ese tipo de labores. Se lo dijo en su momento Farkas. Lo presentía cada vez que abría el Libro de los Héroes. Y suponía que, si no había aprendido la lección con el caso Nicte, seguramente no había aprendido nada.

Para su fortuna, Brianda se suavizó después de algunos segundos de incómodo silencio.

—Discúlpame. Es que no quiero que te pase nada.

Extendió, sin cambiar de sitio, sin apartar la vista del suelo, su mano derecha. Y Sergio la afianzó con la punta de sus dedos, también estirando el brazo.

—Pero te puede acompañar el teniente, ¿no, Serch? —se atrevió a decir Jop.

Y aunque Sergio hubiera querido mentir de nuevo, esta vez no tuvo el coraje.

—No, no puede.

—¿Por qué?

—Está tomando clases de baile los viernes por la noche.

—¿Clases de baile? —exclamó Jop asombrado—. ¿El teniente Guillén está tomando clases de baile?

—Estoy segura de que comprenderá —objetó Brianda—. Si quieres yo hablo con él.

“Y si le mando a Brianda por delante, me va a matar lentamente y con dolor”, pensó Sergio.

—No, Brianda —volvió a meter las manos a los bolsillos—. Se inscribió desde hace más de un mes. Y creo que está verdaderamente interesado.

—Puedo preguntarle a mi papá si me deja ir contigo —anunció Jop, a sabiendas de lo que diría Sergio—. Decimos que es una fiesta. Una preposada. Estoy seguro de que me da permiso.

—No, Jop. Gracias. Y antes de que se te ocurra también a ti... —se dirigió a Brianda—, prefiero ir solo. De hecho, tengo que ir solo.

—¿Cómo sabes que no corres peligro?

—No. No puedo saberlo —se sinceró Sergio.

Brianda se sintió abrumada. En su memoria se sucedieron los eventos que casi le cuestan la vida a Sergio, a ella misma, en días pasados. Desvió la mirada tratando de hacer acopio de fuerzas.

—Prométeme que te vas a cuidar —se esmeró por ocultar su angustia—. Y que me llamas cuando regreses, no importa la hora que sea.

—Te lo prometo.

Lo tomó de las manos por unos segundos, evitando sus pupilas, tratando de transmitirle el peso de su preocupación. Deseaba abrazarlo pero no se atrevió. Pudo más su miedo a ser demasiado enfadosa con él.

Jop aprovechó el momento para ir por la cámara, su chaqueta y el suéter de Brianda.

—Bueno. Pues vámonos, que aquí el señor tiene que matar algunos monstruos.

—Cállate —sonrió levemente Sergio—. Ni siquiera sé de qué se trata.

—No importa —respondió Jop, dando unas palmaditas a su cámara—. Algún día me va a tocar acompañarte y todo va a quedar registrado. Vamos a revolucionar la industria del cine con escenas reales “nunca antes vistas”.

Se despidió de mano de Sergio y, para su sorpresa, Brianda hizo lo mismo; abandonó el departamento a toda prisa y Jop tuvo que seguirla a la carrera, apenas hubo cerrado la puerta.

Sergio se quedó de pie en la estancia, contemplando las líneas de la madera en la puerta, sintiéndose más solo que nunca. Recordó que al menos en el caso Nicte tenía el contradictorio apoyo de Farkas. Estudió la posibilidad de llamar al teniente Guillén y pedirle que lo alcanzara. El padre Ernesto tenía, por fuerza, que comprender.

El miedo, su viejo amigo. Ahí estaba, como un depredador que reemprende la caza en cuanto vuelve a sentir apetito.

Hizo un esfuerzo por sacudirse la pesadumbre y fue a su habitación para hacerse de un suéter abrigador, echar dinero a su cartera, prepararse para la partida. Mientras confirmaba que su celular tuviera batería, echó una mirada al grueso volumen del Libro de los Héroes sobre su escritorio, durmiendo el sueño que sólo está concedido a los viejos grimorios.

Lo había leído de principio a fin. Creía conocer todos sus secretos. Desde aquel tiempo no dejaba de hojearlo todos los días, de repetir sus fórmulas, de revisar sus grabados. Pero no se sentía mejor por ello. Tal vez porque la teoría y la práctica —lo pensaba muy a menudo— son cosas diametralmente distintas. Mucho más cuando se trata de aniquilar demonios. Trató de recordar lo referente a posesiones diabólicas y sólo pudo traer a su mente el único consejo de esa sección que, además, estaba disperso por todo el libro: “Con los demonios no se dialoga”.

Tomó sus llaves, listo para partir, y salió de su habitación justo en el momento en que apareció Alicia por la puerta de entrada.

Enfundada en un caluroso abrigo, volvía antes del trabajo. Y Sergio adivinó un ánimo jovial en sus ojos verdes. Creyó saber por qué al instante.

—Hola —dijeron al unísono.

Su relación había crecido en más de un sentido los últimos meses. Alicia confiaba más en él y procuraba no ser muy entrometida. Pasaban juntos todo el tiempo que podían e incluso hicieron planes para irse a una convención en Florida a la que tenía que asistir Alicia en primavera. Sergio temía que la cordialidad con su hermana mayor se fuera al traste si empezaba con problemas como los del tiempo en que Farkas se hizo presente en su vida.

—No me digas que vas a salir, Sergio. Hoy va a venir a cenar Julio —exclamó ella mientras depositaba sobre la mesa del comedor algunas compras que llevaba: una botella de vino, refresco, pan, queso y carnes frías.

—Te iba a llamar, te lo juro.

Alicia se mostró decepcionada. Llevaba varios días intentando que Sergio y su novio se conocieran. Después de estar saliendo con él por más de un mes sentía que las cosas iban por buen camino. Se trataba de un joven gerente de una empresa extranjera con el que había hecho buena química desde el primer día.

—Ay, Sergio... ¿y a dónde vas? —dijo desde la cocina mientras metía las carnes frías en el refrigerador.

“No tengo la menor idea”, se lamentó Sergio en secreto.

—Dije que a dónde vas, Sergio Mendhoza...

Lanzó la única mentira que impediría a Alicia preocuparse más de la cuenta.

—Voy a andar con el teniente Guillén.

Ella asomó la cara a través del hueco de la puerta y Sergio adivinó en su gesto un dejo de sospecha. Prefirió anticiparse a su reacción.

—Ni que te importara tanto quedarte sola con tu novio —bromeó—, si hasta vino trajiste.

Alicia negó con la cabeza. Lo conocía demasiado bien como para no leer entre líneas que le ocultaba algo. Con todo, prefirió no estropearse el humor.

—Tú no te imagines cosas y vuelve temprano —fue su única respuesta.

Sergio se aseguró de que la prótesis de su pierna estuviera bien puesta y volvió a su cuarto para confirmar a través de la ventana que el auto del padre Ernesto estuviera a la vista. En la acera de enfrente, en un auto viejo y compacto, se encontraban dos hombres de aire consternado. El conductor, un muchacho joven, no dejaba de apretar el volante y mirar su reloj. A pocos metros de ellos, sobre la misma acera, las luces de las farolas alumbraban una plaza llena de gente ajena a sus preocupaciones. Decenas de niños jugando hacían contraste con el rostro preocupado de ambos personajes.

Sergio dirigió un pensamiento a la estatua de Giordano Bruno, como hacía desde la última vez que confrontó a Farkas. “Haz que todo salga bien. No permitas que me equivoque. Haz que siga el camino correcto.” Recordó cuando él mismo se burlaba de Brianda por hablar con un monumento y sonrió. “No es un santo, Brianda”, le decía. “Pero sé que me oye”, respondía ella.

“Sé que me oye”, se repitió a sí mismo, queriendo también creerlo. Por alguna razón se sintió más entero, más tranquilo.

Se despidió de Alicia. Atravesó la puerta y bajó las escaleras sin prisa, tratando de conseguir esa calma artificial que había aprendido a trabajar en los últimos meses. Palpó instintivamente su celular, traicionado por su memoria: recordó cuando Farkas no temía comunicarse con él en cualquier momento y por cualquier medio para advertirlo de posibles amenazas. “¿Cuánto miedo puedes soportar, mediador? ¿Cuánto?”

“¿Cuánto miedo puedo soportar?”

“¿Lo habré averiguado ya?”

Abandonó el edificio, entregándose a una repentina ventisca que corría por la calle de Roma. Atravesó hacia la otra acera. Al instante el joven chofer del auto compacto se apeó para abrirle la puerta posterior. Era un hombre moreno, alto, que no podía ocultar su nerviosismo.

En cuanto Sergio estuvo arriba, el sacerdote giró para encararlo.

—Te felicito. Tienes una novia admirable —dijo, sacándose los anteojos y limpiándolos con un pañuelo.

—No es mi novia —aclaró Sergio.

El viejo no pareció interesarse en la explicación, empeñado en dejar relucientes sus dos circulares gafas.

—Nos acaba de hacer saber que si no regresas sano y salvo, ella misma se encargará de denunciarnos.

A Sergio no le costó ningún trabajo imaginar a Brianda tomando nota de la placa del viejo automóvil y amenazando al par de individuos. Era muy de ella.

—Él es Genaro, uno de mis mejores alumnos de teología —presentó el padre al chofer, quien de inmediato buscó la mano de Sergio a través del asiento.

—Se llama Daniela —el padre Ernesto le entregó una fotografía sin más preámbulos. En ésta se veía a una niña de unos diez años, rubia y sonriente—. Es una niña excepcional. Conozco a sus padres desde hace varios años. Son estupendas personas.

Sergio sostuvo sin interés la foto. Prefirió no perder más el tiempo, pues Genaro había encendido el auto.

—Padre... le he dicho que lo acompaño y pienso mantener mi palabra. Pero sí quiero imponer una condición.

—Te escucho —lo urgió el padre, haciendo un ademán a Genaro para que retrasara la marcha.

—Quiero que me permita hablarle a un amigo mío que es teniente de la policía para que nos acompañe. O, cuando menos, para que nos alcance allá a donde vamos.

Ambos hombres se miraron. El padre volvió a extraer el pañuelo de la bolsa interior de su saco y se limpió el sudor de la frente. Por un instante no se escuchó más que el motor del auto, aguardando el cambio de velocidad para poder avanzar.

—Tendrás que disculparme, Sergio, pero esto no puede ser.

—¿Por qué?

—¿No te has preguntado quién me puso en contacto contigo?

Sergio miró nuevamente a Genaro, pues en su angustiosa reacción creyó poder leer aquello a lo que tendría que enfrentarse.

—Si lo recuerda, fue casi lo primero que le pregunté hace rato.

—Aquél que me puso en contacto contigo... aquél que pidió tu presencia en el exorcismo... fue muy claro a este respecto. Me dio tu nombre y dirección. Todas tus señas. Y me exigió que fueras solo.

—¿Y de quién estamos hablando? —indagó el muchacho, molesto. La conversación, para él, había llegado a su fin si el padre era incapaz de comprender que necesitaba contar con la presencia de Guillén. Pensó en bajarse del auto y volver a casa, desentenderse de todo eso antes de que el rostro en la fotografía lo persiguiera hasta en sus más íntimos pensamientos.

Genaro se santiguó mientras ponía la palanca en primera para poder avanzar, aunque sin soltar el embrague. Esperaba una señal de su maestro.

—Aquél que pidió tu presencia... es el mismo demonio que vamos a intentar expulsar del cuerpo de Daniela.

El padre hizo una señal a Genaro. El auto ingresó al tráfico de la calle de Roma.

***

Se miró en uno de los espejos del salón y se sintió ridículo. Había echado más panza que nunca. Y así, sin el saco puesto y con el fino talle de la maestra de baile a su lado haciendo contraste, se sintió completamente fuera de lugar. Retiró la mano de la cintura de ella y se alisó los bigotes, cediendo a un tic nervioso que sólo lo acometía cuando estaba ahí.

—A ver, Orlando... no te distraigas.

—Sí, Mari. Disculpa.

—Y deja de mirarte los pies.

—Sí, Mari.

Su presencia ahí, todos los viernes de ocho a diez de la noche, tenía que ver con la necesidad de conocer más gente, de hacerse de una vida un poco más “normal” que la que llevaba, de poder sacudirse, aunque fuese por dos horas a la semana, todos los crímenes, todos los asesinatos, todas las investigaciones inconclusas que lo perseguían hasta en la cama. Y aunque no era el mejor alumno, la mayor parte de las veces conseguía distraerse. Hasta se sorprendía disfrutando del esfuerzo que hacía por no pisar los pies de su pareja.

Hubiera podido ser un club de ajedrez. O de cine. Habría podido inscribirse a una de esas asociaciones en las que sólo son bien recibidos los solteros, los viudos y los divorciados. Pero nunca había aprendido a bailar en toda su vida, y siempre había deseado hacerlo. El anuncio en el periódico decía que se atendían “los casos más difíciles”, y eso le causó muy buena impresión. Esto, aunado al hecho de que en su vida jamás había visto ojos más bellos que los de Mari, la maestra de baile, lo retuvieron desde la primera clase.

—Se supone que tú me llevas, Orlando, no yo a ti.

—Sí, Mari. Disculpa.

Siete parejas seguían las circunvoluciones ordenadas por la música. Y Guillén, el único que se presentaba a la clase sin compañera, se sentía transportado con sólo entrar al amplio salón. Era como hacer una cita cada viernes con una mujer hermosa para bailar por dos horas. Aunque no fuera el mejor de los alumnos. Y aunque hubiera echado más panza que nunca. Cosa de no mirar demasiado hacia los espejos.

Los acordes de la salsa en las bocinas dieron un giro repentino, hacia el doble del ritmo. Guillén volvió a soltar a su pareja.

—No te distraigas, Orlando.

Una vuelta de rigor y Guillén creyó que le dislocaría a Mari un hombro. Con gran bochorno vio que ellos eran los únicos que no habían podido continuar con el nuevo fluir de la música.

—Mil disculpas.

Cuando sonó su teléfono celular, se sintió rescatado. Era la sexta clase que tomaba y no podía asegurar si Mari acabaría por renunciar a su caso; a esas alturas no sabía si seguía asistiendo a las clases por el aprendizaje o por la cita semanal, por los grandes ojos oscuros de su maestra.

—¿Tienes que contestar? —le recriminó ella.

—Perdón, Mari.

Ahora fue ella quien lo soltó y caminó como entre nubes a una mesa cercana a tomar de un vaso de agua, aprovechando para evaluar a sus otros alumnos. Guillén abandonó el centro de la pista y fue al perchero en el que descansaba su saco, con el celular dentro.

—Dígame, Capitán.

Sus condiscípulos lo observaron con recelo. No era buena señal que el teléfono celular de un detective de la policía sonara a las nueve de la noche de un viernes.

—¿Pero qué tiene que ver con nosotros? Eso es en otra coordinación territorial —se atrevió a reclamar Guillén—. Además yo estoy... digamos... ocupado.

Escuchó lo que le tenía que decir su jefe sin apartar la vista de Mari, buscando algún contacto visual. A la tercera clase supo que era veracruzana, que alguna vez estuvo casada pero que no había corrido con suerte, que le gustaban las películas cómicas y que tenía una gran debilidad por los gatos siameses. Y a la cuarta clase supo que sería incapaz de invitarla a salir por miedo a ser rechazado, pero que, por el momento, se conformaría con esas dos horas de su compañía a la semana.

Ahora, a la sexta clase, supo que la suerte lo abandonaba. Tal vez esa ilusión de llevar una vida “normal”, no fuera del todo posible.

—No, Señor. Hizo usted bien en llamar —palideció Guillén—. Voy para allá.

Colgó el teléfono celular y se recargó en una de las ventanas, al lado del perchero. El salón estaba en un cuarto piso y podía observar, desde ahí, la calle invadida por adornos navideños. Sintió que todo eso le estaba negado. El baile. La fiesta. En el reflejo de la ventana vio a Mari aproximarse.

—¿Continuamos, Orlando?

—Voy a tener que irme antes —dijo Guillén con pesar.

—¿Qué pasó?

Las trompetas, los timbales, el piano, los trombones, la orquesta entera renegaba de él. La vida de un policía poco tenía que ver con todo eso. La amplia sonrisa de un Santa Claus de papel, pegado en la pared del salón, le pareció grotesca, burlona.

—Tengo que acudir a la escena de un crimen —dijo el teniente con el rostro encendido. Le pareció que sonaba ridículo, como si estuviera confesando ser el criminal. Se sintió avergonzado. Nadie ahí habría de ser llamado por un asunto como ese. Todos eran capaces de apartar dos horas de sus viernes sin mayor problema.

Se metió en su eterno saco café y dio un beso a la maestra, quien le sonrió comprensiva.

—Bueno, pero nos vemos la semana que entra.

Guillén contempló sobre su hombro la escena: una jubilosa salsa servía de pretexto a un grupo de gente para divertirse, para aprender la forma en que el ritmo puede transformar una vida. Y él...

Iba a decir algo, pero Mari se lo impidió.

—Puedes llegar antes para que practiquemos. No te aflijas.

...él iba a enfrentar un homicidio. Traspasó la puerta lo más rápido que pudo.

Se apresuró a bajar las escaleras, abandonar el edificio e ir a su auto particular, aparcado en la calle. Subió y encendió en seguida el motor. Antes de avanzar, dudó en poner la torreta sobre el techo y encender la sirena; aunque no se trataba de una verdadera emergencia quería llegar cuanto antes al lugar del crimen. No porque estuviera huyendo de las burlas de las trompetas y los coros en las bocinas del salón de baile, sino por lo que le había dicho al teléfono el capitán Ortega cuando le preguntó qué hacía fuera de su jurisdicción.

“Me parece que tiene que ser usted, Guillén, el que atienda este caso”, rugían en su cabeza las palabras de Ortega mientras avanzaba a toda velocidad por las calles de la ciudad. “Trate de venir de inmediato a la siguiente dirección”.

El capitán había tenido la delicadeza de no darle la noticia directamente. Pero con el domicilio le bastó a Guillén para darse cuenta de que su jefe tenía razón, que nadie más podría encargarse de ese caso.

Capítulo tres

Guillén estacionó su auto y caminó unos pasos hacia la casa en la colonia del Valle donde había sido citado.

Se quedó unos minutos observando la fachada antes de entrar. Las torretas encendidas de las patrullas estacionadas frente a la casa le conferían un aire mágico al ladrillo verde del edificio. Extrañó los días en que podía fumar un cigarro para calmarse. No estaba seguro de poder enfrentar lo que se avecinaba sin ese tipo de muletas emocionales. La gente, congregada en grupos a pocos metros de las patrullas, confirmaba la magnitud de la tragedia.

En cuanto Guillén atravesó el marco de la puerta lo golpeó el fétido olor. Nadie tuvo que explicarle que el cadáver llevaba varios días en estado de descomposición. Volvió a preguntarse si estaba listo para eso. Se cubrió la boca con una mano.

Los peritos, en sus batas blancas, tomaban fotografías y muestras dactilares de los muebles. Uno de los expertos en criminalística lo saludó con un gesto y le señaló al capitán Ortega, de pie en el inicio de las escaleras que conducían al piso superior.

—Guillén... lo estuve pensando. Tal vez sea mejor que otro tome este caso.

—No, Capitán. Le dije que había usted hecho bien.

—Es que... cuando le llamé no había visto... en fin, creo que sería mejor que...

—No, Capitán. Insisto. Si asigna a otro no voy a estar tranquilo. Mejor que lo haga yo.

—Supuse que diría eso —Ortega se pasó una mano por la cara—. En fin...

Le señaló el camino a la planta alta pero Guillén sólo miró hacia arriba. El capitán se animó a hablar de nuevo.

—Calculamos que deben haber pasado unos cinco días desde su asesinato. La vecina de la casa de al lado llamó a la policía en cuanto el olor se volvió insoportable y los canarios dejaron de hacer ruido.

—¿Cómo lo mataron?

El capitán iba a enunciar algo pero se arrepintió de inmediato.

—Mejor que usted lo vea por sí mismo. Es decir... si...

—Ya le dije que está bien, Capitán.

Ortega le entregó a Guillén el frasco de mentolato para que se untara debajo de la nariz. En cuanto el teniente se protegió el olfato, subieron a la planta alta. Era la típica casa de un anciano que vive solo: llena de recuerdos y retratos añejos, muebles de madera y espacios oscuros y confortables. Todo limpio y bien atendido por una mano cariñosa. Ni un cuadro fuera de sitio. Ni una mota de polvo.

Guillén notó que la policía había tenido que echar abajo la puerta del cuarto de música, del que surgía el repugnante olor.

—¿Estaba cerrada por dentro, Capitán?

—No tiene lógica —se apresuró a explicar su jefe—. Se había encerrado en ese estudio; encontramos la llave metida en la cerradura por dentro. Además, la única ventana también estaba asegurada. Incluso había una silla atrancando la puerta. Y sin embargo...

El capitán dudó, rascándose la barbilla.

—¿Y sin embargo? —lo instó Guillén a continuar.

—Véalo usted mismo.

Guillén escuchó, a la distancia, música de fiesta. Era viernes por la noche. En alguna casa en los alrededores otros estarían celebrando. Volvió a sentir que el destino se burlaba de él. Al darse cuenta de que el capitán no tenía pensado ingresar al estudio, se adelantó hacia el dintel de la puerta. El capitán lo detuvo de un brazo.

—Teniente... quiero que sepa que lo lamento en verdad.

Guillén prefirió no seguir retrasando las cosas. Ingresó al estudio.

Sólo la débil luz de un foco de cuarenta y cinco watts iluminaba la escena. Una nube de moscas se cebaba en el cadáver, hinchado por la acumulación de gases internos, tendido sin ninguna dignidad en el suelo del cuarto.

Para no sentirse enfermo, paseó la mirada por la pequeña habitación. Los despedazados cuadros de Mozart y Beethoven, los dos atriles derrumbados, la puerta vencida del armario lleno de partituras, el hermoso piano vertical.

En especial le llamó la atención la gran cantidad de sangre que ensuciaba la habitación. El banquillo del instrumento, el tapiz de las paredes. La música en el suelo. Todo estaba salpicado de sangre.

***

El viejo auto había abandonado la ciudad y subía trabajosamente por la carretera a Toluca. Pasaban de las once de la noche, pues el tráfico para abandonar el Distrito Federal los había retrasado mucho, y alcanzaban esa zona en la que el frío, aún en temporadas de calor, se hace presente, y el único paisaje posible es el follaje verdinegro que, como una pared, se repite kilómetro a kilómetro.

El ánimo de los tres tripulantes del automóvil era funesto; no habían hablado durante todo el trayecto. Sergio, por su parte, no sabía a qué debía atenerse. Se había arrepentido de su decisión de acompañarlos desde que el padre le dio la espantosa noticia. Pero se daba cuenta de que no tenía opción. Comprendía que no habría podido conciliar el sueño si se hubiera negado a continuar con el plan, pero... ¿había hecho lo correcto?

La carretera, aunque bien iluminada, le parecía tétrica. Las altas coníferas a los lados de la carretera le recordaban la experiencia en la casa de las siete celdas, donde tuvo que enfrentar sus peores miedos.

Miraba su desvanecido reflejo en el cristal de la ventana y, por un momento, lamentó no haber dejado crecer su cabello como se había propuesto hacer al inicio del segundo año de secundaria. La directora de la escuela le había concedido esa licencia y él, acaso por no llamar demasiado la atención, había preferido desdeñar el favor. O acaso porque nunca sintió que se lo mereciera del todo.

El padre Ernesto rezaba en voz baja; le temblaban las manos y respiraba con gran agitación. Durante todo el trayecto Sergio había contado por lo menos doce vueltas al rosario. Y, aunque se negaba a admitirlo, el murmullo del sacerdote le causaba aún más desasosiego.

De repente, Genaro disminuyó la velocidad, prendió las luces intermitentes y se orilló. Hizo entrar el auto en un pedregoso camino que se internaba en el bosque. El padre detuvo sus oraciones como si éstas hubieran dejado de tener sentido. Ni siquiera se persignó al guardar el rosario.

Avanzaron con lentitud durante algunos minutos, aferrados a los dos fantasmagóricos haces que iluminaban el boscoso trayecto, conteniendo la respiración. A Sergio le parecía que hacían un viaje sin retorno, que los latidos de su corazón no anunciaban nada bueno. No era un temor como el que se había acostumbrado a identificar en presencia de algún demonio, pero tampoco era una sensación natural. Tuvo el presentimiento de haber caído en una trampa, que tal vez ni el padre ni el seminarista fueran realmente dos personas de fiar sino...

Apartó los ojos de la ventana y miró al viejo. En su interior se activó una sutil alarma. Le pareció que el religioso, en la penumbra, también lo miraba desde el asiento delantero, aunque sin haber girado el cuello, pendiente de algún oculto reflejo.

No obstante, revisó en su interior y tuvo que reconocer que seguía sintiendo confianza. Incluso se sintió un poco apenado por dudar de los dos hombres que, al parecer, sólo deseaban ayudar a la niña de la foto.

—Sergio... —exclamó el sacerdote sin cambiar su postura—. ¿Tienes idea de por qué el espíritu infecto que atormenta a Daniela ha solicitado tu presencia?

—No, padre —contestó con franqueza.

—Yo... —se animó a decir el sacerdote después de unos minutos más de traqueteo—. Yo tengo una teoría.

—¿Cuál es? —preguntó Sergio.

—Luego te la diré. Ya estamos llegando.

Las luces dieron contra una enorme reja de hierro y el auto tuvo que detenerse. Genaro llamó entonces con el claxon varias veces. Al poco tiempo se accionó un motor y la reja se abrió. Ingresaron en el enorme terreno bardeado y continuaron a través de un camino un poco más transitable, aunque no menos tenebroso. Sergio concluyó que habían entrado en una finca muy lujosa; los jardines estaban muy bien cuidados y los arbustos al lado del nuevo camino habían sido podados con mano artística.

El auto siguió avanzando hasta que llegaron a un arco de piedra en el que los recibía la primera luz del camino. Un vigilante, desde una pequeña caseta, les hizo una venia de reconocimiento. Sergio reparó en el escudo de armas que adornaba las columnas del arco que pronto dejaron atrás. El sendero continuaba, flanqueado por faroles.

—No se preocupe, padre... —se atrevió a decir Sergio—. Estoy seguro de que todo saldrá bien.

En el fondo, quería creer que podía ser cierto, que el demonio en turno no podría tocarle un pelo porque, a fin de cuentas, hasta entre los demonios hay jerarquías y potestades.

El padre lo confrontó.

—Sergio... no es nada común que un demonio se presente a sí mismo como Belcebú. Nada común.

Al muchacho no le gustó nada lo que distinguió en los ojos del sacerdote.

—Eso sólo significa dos cosas... —regresó la vista al camino—. O está mintiendo... O en verdad se trata del príncipe de las tinieblas. Y hay alguna razón muy poderosa para que se haya tomado la molestia de una posesión como la que nos ocupa.

Sergio extrañó el sonido de sus tambores. Extrañó la comodidad de su casa. Extrañó a sus amigos, sus cosas, su vida. Identificó el miedo.

No tardaron en dar vuelta a una floresta y dar de frente con la enorme mansión, una gran casa con techo de dos aguas y dos pisos. Sólo en una de sus ventanas, en la planta baja, se percibía algo de luz. Una luz tan precaria que a Sergio le pareció una provocación. Como si la gente en el interior no deseara perturbar al demonio y por ello prefirieran permanecer en tinieblas, sometidos a la voluntad del monstruo.

Genaro estacionó el auto al lado de dos camionetas lujosas. Apagó el motor pero no se apeó. El Padre Ernesto miró a través del parabrisas, aguardando. La puerta principal se abrió; la silueta de una muchacha de servicio apareció en ella, cobijándose a sí misma con un chal que revoloteaba con el viento.

—¿Estás listo? —preguntó el sacerdote, sin apartar la vista de la muchacha que se dirigía a ellos.

Sergio no respondió. El sonido de los grillos, del viento a través de los árboles, de los pasos sobre la hierba de la mujer que se aproximaba... todo le parecía un horrible preámbulo de algo de lo que seguramente se arrepentiría siempre.

Genaro abrió la puerta y saludó de mano a la muchacha.

—Los esperan los señores —anunció ella, atisbando con disimulo hacia la parte trasera del auto.

El padre Ernesto y Sergio se apearon. Al instante, éste se enfrentó con los ojos de la chica, apenas más alta que él. Algo parecido a la admiración irradiaba su mirada, acaso convencida de que con Sergio llegaba la salvación.

En silencio siguieron a la muchacha y entraron a la mansión. Sergio se percató de que la única luz que había notado desde el exterior provenía de la chimenea encendida, al fondo de una larga estancia de confortables sillones. De pie, en el centro de la enorme habitación, un hombre y una mujer, con la angustia pintada en el semblante, aguardaban. Él fumaba de una pipa; ella se frotaba las manos.

—Padre... —se apresuró el hombre a saludar al sacerdote.

La señora no apartaba la vista de Sergio. Sus ojos estaban hinchados.

—Señor Ferreira —respondió el padre Ernesto—, hicimos todo lo posible por volver cuanto antes.

—Sí, lo sé. Y se lo agradezco.

Fue de inmediato con Sergio. Le extendió la mano. Era un hombre de sienes plateadas y ceño adusto. Un empresario, tal vez.

—Soy el padre de Daniela. Supongo que ya te contaron.

—Sí, señor —respondió Sergio.

—Te estamos muy agradecidos por venir.

Sergio sólo asintió. Dirigió una mirada a las escaleras de madera que conducían al segundo piso. Se sumían en una profunda oscuridad que, en breve, tendría que afrontar.

—No tengo idea de por qué el demonio que aterroriza a nuestra hija pidió verte. Pero estoy seguro de que sólo así la abandonará. Y te lo agradezco infinitamente.

El padre Ernesto puso una mano sobre el hombro del señor Ferreira.

—Recordemos con quién estamos tratando, señor Ferreira. Aunque lo haya prometido... los demonios no tienen palabra de honor. Al final, tal vez tengamos que reiniciar el exorcismo.

La señora Ferreira se acercó a Sergio. Era una mujer guapa, pero las horas de espanto la tenían transformada. Su rostro se debatía entre el temor y la ira.

—¿Por qué tú? ¿Por qué te mandó llamar? —preguntó ella.

El muchacho buscó refugio en los ojos del padre Ernesto, quien se mostraba mortificado por la situación y no supo cómo auxiliarlo. El señor Ferreira tomó a su esposa de los hombros y trató de apartarla.

—Vamos, mi amor...

—¿Por qué él? ¡Quiero saberlo!

—Mi amor... comprende que...

—¿Y si sólo está jugando con nosotros?

No pudo más. Escondió el rostro entre los brazos de su marido y dejó escapar el llanto. Tal vez no esperaba ver a un niño cuando el padre Ernesto les comunicó que iría por un tal Sergio Mendhoza, cuya presencia estaba solicitando el demonio en posesión de su hija. Tal vez sólo era el agotamiento.

Sergio iba a decir que él tampoco tenía idea del por qué de tan extraño llamado cuando un viento helado recorrió la casa. Venía del piso superior. El fuego en la chimenea se avivó para, casi en seguida, volver a la normalidad.

A la ráfaga siguió una terrible voz, también proveniente del siguiente piso. Una voz que hizo que Genaro se santiguara.

—Sergio... ya estuvo bien de plática. Sube a jugar.

El sacerdote dirigió la vista a las escaleras.

No era, en lo absoluto, la voz de una niña de diez años. Sergio miró al padre, quien se deshizo de la gabardina para mostrar su traje eclesiástico. Extrajo de entre sus ropas el libro del rito y lo besó.

—Vamos, Sergio —anunció.

Sergio suspiró y miró también a la escalera. Entonces, la voz.

—¿Y a ti quién te invitó, patético mensajero? Sergio debe subir solo... o haré un festín con lo que queda de Daniela.

La señora Ferreira sollozó con fuerza.

Capítulo cuatro

No era la primera vez que veía un muerto con varios días de descomposición. Sabía que los cuerpos suelen hincharse hasta la deformidad. Pero esto era diferente. Se paseó nerviosamente por el cuarto del Servicio Médico Forense mientras el médico volvía de contestar una llamada.

El cuerpo del viejo maestro de música se encontraba tendido de espaldas sobre la plancha. Guillén trataba de dilucidar qué es lo que en realidad había acontecido en aquel estudio.

Sintió un nudo en la garganta. La masa pulposa en la que se había convertido el rostro del profesor lo hacía irreconocible. Buscó en su memoria y sintió que los ojos se le anegaban de lágrimas. Un largo verano en la playa. Un viaje a Mérida. Algunos fines de semana de carne asada y refrescos...

Volvió el médico forense.

—¿Sigues aquí? —preguntó a Guillén al ingresar a la sala.

—El capitán me ordenó un informe a primera hora.

El doctor lo miró con suspicacia.

—¿Qué interés tienes en este caso, Orlando? Hay procedimientos.

—Dime la verdad, Doc —lo ignoró Guillén—. ¿Cómo lo mataron?

El doctor echó una rápida mirada al cuerpo del recién llegado.

—Dime lo primero que te venga a la mente... —Guillén se recargó en una de las paredes de blancos mosaicos, con los brazos cruzados.

—Golpes, Orlando. En todo el cuerpo. Golpes y más golpes. Lo golpearon hasta matarlo. En la cara con más rabia, como puedes ver.

El doctor revisó el primer informe de los peritos. “Felipe Carrasco García”, sesenta y tres años, más de cinco días de haber fallecido, profesor de piano retirado. Volvió su vista al desnudo cuerpo.

—¿Por qué tienes tanto interés en él...? —preguntó otra vez el médico.

Por respuesta, Guillén extrajo la credencial que lo acreditaba como parte del cuerpo policiaco. Se la mostró.

—¿Es decir que...? —dijo el doctor al ver que el segundo apellido del teniente era Carrasco.

—Era mi tío —luchó por que la voz no se le quebrara.

***

Sergio se detuvo en el primer peldaño. La linterna que le había proporcionado el señor Ferreira parpadeó, así que volvió sobre sus pasos.

—Es la única luz posible —le dijo el anfitrión al momento de darle un par de golpes a la lámpara con una mano—. Los fusibles de la casa revientan cada vez que los cambiamos.

La linterna, al tercer golpe, volvió a iluminar. No era una gran ayuda, pero era mejor que subir en completa oscuridad.

—Sólo tienes que gritar para que vayamos a ayudarte —le dijo el padre Ernesto, tomándolo por los hombros—. Un solo consejo: no dialogues mucho con él; con los demonios no se puede negociar.

—Sí, lo sé.

—¿Lo sabes?

Sergio prefirió no extender esa conversación. La espera lo estaba matando. No es que tuviera prisa por subir, pero el ánimo de los que estaban ahí no le ayudaba en nada. El seminarista apretaba sus manos, una contra la otra. La señora Ferreira se había retirado a llorar en la cocina. Sergio apoyó un pie en el primer escalón.

—Puedes pedirme lo que quieras si me devuelves a mi hija —sentenció el señor Ferreira con la voz apagada y mirando hacia el suelo.

Por respuesta, el muchacho dio un gran respiro y subió con decisión los peldaños, arrojando apenas un débil círculo de luz amarillenta para no tropezarse.

En el segundo piso lo más evidente fue el frío, sobrenatural de tan intenso. No había ventanas abiertas, pero era como si hubiera ingresado a un refrigerador. Dirigió la linterna hacia la entrada de uno de los cuartos; un buró estaba tirado sobre un costado. Siguió alumbrando y notó que la habitación era un caos, las cortinas estaban desgarradas, la cama había sido arrastrada y el colchón arrojado contra una pared; los espejos, todos rotos. La puerta se azotó repentinamente. Lo mismo otras cuatro que estaban abiertas. Sólo quedó entornada una puerta de todas las que tenía a la vista. La invitación a entrar era evidente.

La cabeza de una muñeca rodó hacia afuera.

El miedo lo acometió en una forma real, tangible. Los vellos de los antebrazos se le erizaron, el frío lo hizo tiritar.

Avanzó con lentitud sin dejar de alumbrar. El desorden del otro cuarto se repetía en éste. Todo estaba destruido o fuera de sitio. El círculo de la linterna se difuminaba mientras más intentaba abarcar.

Antes de entrar a la habitación recogió del suelo un pedazo de madera de algún mueble destrozado. Su aliento arrojaba sobre el aire un hálito vaporoso. Sabía que los demonios suelen ser traicioneros, así que prefirió anunciar su llegada, sosteniendo su rústica arma en una mano.

—¿Quién eres y qué quieres de mí?

La única respuesta fue un espasmódico gruñido. “Esto no está bien”, se dijo. Dio un nuevo paso. Otro. Entró al cuarto. “Esto no está nada bien”.

Alumbró cada rincón de la habitación, en otro tiempo de una niña feliz. Los tonos pastel en muebles y adornos ahora parecían una broma cruel. Todos los muñecos estaban despedazados. Sólo una pequeña mecedora se encontraba en pie. Daniela no se veía por ningún lado. Dirigió la luz a la mecedora y ésta comenzó a moverse. Era un movimiento casi imperceptible, como si alguna invisible mano la meciera con ternura.

Detrás de él la puerta se azotó con fuerza. Ahora estaba encerrado con quien quiera que hubiese solicitado su presencia.

—¿Quién eres y qué quieres de mí? —insistió.

A lo lejos alcanzó a oír los sollozos de la señora Ferreira, sustituidos, poco a poco, por una leve risita.

Dio con Daniela. Sentada en el suelo en un rincón del cuarto, reía. Llevaba una piyama de franela y, aunque a primera vista parecía estar bien, algo en su rostro, en esa voz que no era la suya, en la mirada sanguínea, indicaban a Sergio que no se trataba sólo de una pequeña niña.

Lo asaltó un golpe de adrenalina.

—¿Miedo, mediador? —dijo el demonio.

—¿Qué quieres de mí?

Daniela se puso de pie y caminó hacia Sergio. La mecedora seguía con su balanceo, pero ahora con un movimiento frenético.

—¿De veras no tienes ni tantito miedo, Mendhoza?

El rostro de la niña se acercó al de Sergio, quien prefirió mirar a otro lado. Los ojos blancos y la lengua bífida quedaron demasiado cerca de su cara.

—¿O debería decir... Dietrich?

Sergio recordó el nauseabundo aliento de Guntra y no era ni la mitad de asqueroso que el que ahora confrontaba. Sí, era miedo. Uno muy parecido al terror, pues sabía que un pedazo de madera no le salvaría la vida si el demonio decidía hacerle daño. Se arrepintió de haberse presentado sin Guillén.

Se apartó. Se dirigió hacia una cómoda derribada y se sentó. Era un movimiento osado, pero quería mostrar al demonio que no sería su juguete, que aún era dueño de su voluntad.