Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

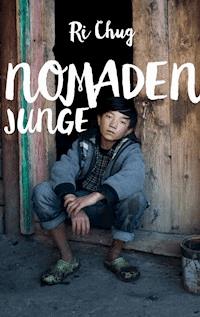

Ri Chug wächst in einer Nomadenfamilie auf. Das Leben dort ist nicht einfach, denn die Nomaden haben nicht viel. Damit es zum Überleben reicht, muss jeder mithelfen. Auch die Kinder. Aber die Familie hält zusammen. Dann stirbt Ri Chugs Mutter und er wird in einem Waisendorf aufgenommen. Dort kann er die Schule besuchen, vor allem aber merkt er, wie schön und wichtig es für ihn ist, anderen Menschen zu helfen. Zusammen mit Freunden plant er den Bau einer Krankenstation für Nomaden. Und entgegen allen Vorhersagen kann er seine Ideen tatsächlich verwirklichen. Dies ist die ungewöhnliche Geschichte eines nomadischen Waisenjungen in Tibet, der sein Leben in ganz andere Bahnen gelenkt hat, als für ihn vorgesehen waren. Eine bewegende Geschichte, tragisch und traurig, tröstlich und fröhlich.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 259

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ri Chug wächst in einer Nomadenfamilie auf. Das Leben dort ist nicht einfach, denn die Nomaden haben nicht viel. Damit es zum Überleben reicht, muss jeder mithelfen. Auch die Kinder. Aber die Familie hält zusammen. Als Ri Chugs Mutter stirbt, verlässt der Vater die Familie und der Achtjährige muss sich alleine um seinen kleinen Bruder kümmern. Schließlich werden beide in einem Waisendorf aufgenommen. Dort kann Ri Chug die Schule besuchen, vor allem aber merkt er, wie schön und wichtig es für ihn ist, anderen Menschen zu helfen. Zusammen mit Freunden plant er den Bau einer Krankenstation für Nomaden. Und entgegen allen Vorhersagen kann er seine Ideen tatsächlich verwirklichen.

Dies ist die ungewöhnliche Geschichte eines nomadischen Waisenjungen in Tibet, der sein Leben in ganz andere Bahnen gelenkt hat, als für ihn vorgesehen waren. Eine bewegende Geschichte, tragisch und traurig, tröstlich und fröhlich.

Ri Chug stammt aus dem osttibetischen Kham. Er hat ein Lehramtsstudium abgeschlossen. Seit vielen Jahren engagiert er sich für die Menschen in seiner Heimat.

Dieses Buch ist in Zusammenarbeit mit Sandra Pfeiffer entstanden und beruht auf wahren Begebenheiten. Einige Namen wurden geändert.

„Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich töte nicht und ich spiele keine Glücksspiele. Das habe ich einem hohen Lama versprochen, nachdem meine Eltern gestorben waren. Und daran halte ich mich seit meinem achten Lebensjahr, denn nur so können sie eine gute Wiedergeburt erlangen.“

Inhaltsverzeichnis

Song in Osttibet

Meine Familie

Nomadenalltag

Das Feuer

Mein Lieblingsonkel

Mein Bruder und ich

Die tote Stute

Narben

Das große Nomadenfest

Im Winter

Unglück

Alleine

Eine fremde Familie

Der Raupenpilz

Die Hölle

Hilfe naht

Ankunft in Tawu

Mein neues Leben

Das Kinderdorf

Krank im Herzen

Rückkehr meines Vaters

Sorgen

Mein Bruder kommt

Eine neue Ama

Ein Schwimmbad für alle

Besuch von meinem Vater

Wieder ein Unglück

Schulerfolge

Freude und Trauer

Verantwortung

Das Abschlussjahr

Der Kindertag

Abschlussprüfungen

Meine Zukunft

Die tibetische Schule in Dartsedo

Schulalltag

Eine Idee entsteht

Zurück im Kinderdorf

Der kälteste Winter

Das Neujahrsfest Losar

Zum ersten Mal in Chengdu

Ein unruhiges Jahr

Es geht weiter

Reise mit Hindernissen

Immer wieder Reisen

Mein großer Traum

Ärzte zu Besuch

Eine schwierige Entscheidung

Letzte Vorbereitungen

Ein neues Zuhause

Angekommen

Geburtstage

Unterwegs in Europa

Wieder viel zu tun

Nicht nur glücklich

Ein schöner Abschluss

Mein Leben

Nomaden in Tibet

Ich möchte Danke sagen

Song in Osttibet

Ich wurde in einem kalten, verschneiten Winter im Jahr 1989 in einem kleinen Nomadendorf in der osttibetischen Region Kham geboren. In dem Dorf lebten damals nur fünf Familien. Im Winter war es oft völlig von der Außenwelt abgeschnitten, denn es lag hinter einem hohen Berg, der in den kältesten Monaten mehrere Meter hoch Schnee trug. Selbst die kräftigsten Pferde schafften den Aufstieg dann nicht. Heute gibt es das Dorf nicht mehr. Die Nomaden, die dort lebten, sind ins Tal gezogen und haben sich in der Nähe der holprigen Schotterstraßen angesiedelt.

Das Dorf gehörte zu dem Nomadengebiet Song, das sich über eine weite Fläche und über viele Berge und Täler erstreckt. Song liegt etwa 4500 Meter hoch über dem Meeresspiegel. Das Gebiet ist sehr bekannt in ganz Osttibet. Im Sommer wachsen dort so viele weiße Blumen, dass die Grasflächen wie von Schnee bedeckt wirken. Die Menschen in Song erzählen sich, dass dort ein wichtiger Lama, ein tibetischer Mönch, vor vielen hundert Jahren zu Besuch war. Er hat mit einem bösen Dämon gekämpft und nachdem er ihn besiegt hatte, sprossen überall weiße, gelbe und fliederfarbene Blumen hervor. Seitdem wachsen die Blumen in jedem Sommer aufs Neue um die Menschen an die guten Taten des Lamas zu erinnern. Der Dung der vielen tausend Yaks, die auf den Bergen von Song das ganze Jahr über grasen, trägt aber sicherlich ebenso zum guten Wachstum der Blumen bei.

In Song leben ausschließlich Nomaden. In der ganzen Ebene verteilt liegen kleine Ansiedlungen, in denen Hütten und Häuser aus Holz stehen. Im Winter wohnen die Menschen in diesen Hütten und lassen ihr Vieh auf den nahe gelegenen Wiesen grasen. Im Sommer ziehen sie mit ihren schwarzen Zelten über die hochgelegenen Grassteppen und bleiben nur für wenige Wochen an einem Ort. Über die Grasebene verteilt sind dann überall schwarze Zelte, Yaks und die Rauchschwaden der kleinen Feuer in den Zelten zu sehen. Es duftet nach Blumen, getrocknetem Gras und Yakbutter und die einzigen Geräusche, die zu hören sind, sind das Zwitschern der Vögel, das Gelächter der herumtollenden Kinder und das Grunzen der unzähligen Yaks. Nur ganz selten mischt sich das Knattern eines sich den Berg hinauf kämpfenden Motorrads in die friedliche Stille.

Meine Familie

Auch meine Mutter ist in dem kleinen Dorf in Song geboren. Ich kann mich noch gut an sie und an meinen Vater erinnern. Mein Vater war nicht besonders groß, dafür aber kräftig, und er trug einen Bart. Ich weiß noch, dass er immer sehr schnell wütend wurde. In der ganzen Gegend war er als besonders ehrlicher Mensch bekannt. Meine Mutter war groß und hatte ein schmales Gesicht. Sie war ruhig und wurde nur selten zornig.

Meine Eltern haben geheiratet, als sie noch sehr jung waren. Früher war es in Tibet Brauch, dass die Eltern die Hochzeiten für ihre Kinder organisierten und auch die passenden Partner aussuchten. Eine Hochzeit sollte hauptsächlich dem Wohl der Familie dienen. In den ländlichen Gebieten kam es sogar vor, dass eine Frau mehrere Männer heiratete, meistens mehrere Brüder. Dadurch wurde der Besitz der Familie des Mannes beisammen gehalten. Solche „Vielmänner-Hochzeiten“ gibt es heutzutage fast gar nicht mehr, aber in Familien, welche die Tradition weiter pflegen, nehmen immer noch die Eltern die Hochzeitsplanung und Partnerwahl ihrer Kinder in die Hand.

Meine Eltern haben sich sehr geliebt und zu ihrer Hochzeit wurde, so erzählen es meine Großeltern, ein riesiges Fest gefeiert. Viele Nachbarn, Verwandte und Freunde waren eingeladen. Die Familien meiner Mutter und meines Vaters richteten das Fest gemeinsam aus, und obwohl sie nicht viel Geld hatten, wurden die Zelte wunderschön geschmückt und die Gäste konnten sich an zahlreichen tibetischen Spezialitäten satt essen: Yak-Fleisch, Butter, Joghurt, wilden Süßkartoffeln, Gebäck, reichlich Buttertee und natürlich Tsampa, dem tibetischen Nationalgericht, bestehend aus Gerstenmehl, Tee und Yak-Butter. Die Familien meiner Eltern hatten für das Fest mehr als ein Jahr lang gespart, es sollte den Gästen an nichts fehlen. Drei Tage lang wurde getanzt, gesungen – und vor allen Dingen gegessen.

Nach der Hochzeit ging dann alles sehr schnell. Meine Eltern zogen zu der Familie meiner Mutter und bald darauf wurde ich geboren.

Bereits einige Monate vor meiner Geburt hatte meine Mutter sich nur noch im Zelt und in der Winterhütte aufgehalten, denn in Tibet ist es nicht üblich, dass sich schwangere Frauen in der Öffentlichkeit zeigen. Nur die engsten Verwandten und Freunde und außerdem die Mönche dürfen werdende Mütter, denen die bevorstehende Geburt bereits anzusehen ist, besuchen. Mein Vater hatte im Herbst reichlich Brennholz und getrockneten Yak-Dung zum Heizen gesammelt, damit meine Mutter nicht frieren musste, während sie in der kleinen Winterhütte lag und auf meine Geburt wartete.

In einer eisig kalten Nacht war es schließlich soweit. Meine Oma und die anderen Frauen aus der Siedlung halfen meiner Mutter bei der Entbindung. Einen Arzt oder eine Hebamme gab es nicht.

Ich wurde in viele Felle gewickelt und in den folgenden Tagen kamen Mönche aus dem nahegelegen Kloster, um für ein glückliches Leben zu beten. Meine Eltern legten mir Amulette und andere Glücksbringer um und passten sehr gut auf mich auf. Sie waren glücklich, denn ich war gerade noch im tibetischen Drachenjahr geboren. Das Neujahrsfest stand in wenigen Tagen bevor, mit dem das Schlangenjahr eingeläutet werden würde. Das Sternzeichen des Drachen gilt in Tibet und auch in China als ganz besonders glücksverheißend und alle Eltern wünschen sich, in diesem Jahr ein Kind zur Welt zu bringen. Mir war also ein glückliches und erfolgreiches Leben vorherbestimmt.

Nur ein Jahr nach meiner Geburt brachte meine Mutter meine kleine Schwester zur Welt. Sie war winzig und wirkte kränklich. Meine Eltern baten besonders viele Mönche in unsere Hütte und gaben ihnen Geld, Joghurt und Butter, damit sie für meine Schwester beteten. Leider halfen alle ihre Bemühungen nicht, und meine Schwester starb, als sie gerade erst ein paar Wochen alt war. Meine Mutter war von da an oft traurig und sehr still.

Ein Jahr später wurde mein Bruder Tenzin geboren und zum Glück verlief diesmal alles gut. Tenzin kam zwar im Jahr der Ziege zur Welt, einem besonders Unheil verkündenden Sternzeichen, trotzdem merkten alle sofort, dass er etwas Besonderes war, ein echtes Glückskind. Er war nie krank und machte stets den Anschein, als könne ihn nichts bekümmern. Von Anfang an mochte jeder meinen Bruder, und obwohl er später allen möglichen Unsinn anstellte, änderte sich das nie. Tenzin war einfach immer fröhlich und brachte alle zum Lachen. Die Mönche vermuteten, dass er eine besondere Wiedergeburt sein müsse, weil ihn so viel positive Energie umgab.

Nachdem mein Bruder geboren war, verließen meine Eltern mit uns das Zelt meiner Großeltern und wir zogen in ein neues Zelt um. Wir bildeten nun eine eigene Familie. Unser neues Zuhause bauten wir aber gleich neben dem Zelt meiner Großeltern auf und weiterhin wurden alle Arbeiten gemeinsam verrichtet.

Meine Großeltern bewohnten ihr Zelt auch nach unserem Auszug nicht alleine, denn ihr jüngstes Kind, mein Onkel Norbu, hatte noch keine eigene Familie gegründet. Die Schwester meiner Mutter, Dawa, lebte mit ihrem Mann und ihren Kindern in einem eigenen Zelt direkt neben unserem. Nur der zweite Bruder meiner Mutter, Chime, wohnte nicht mit uns zusammen. Bereits als Kind war er im Kloster von Song als Novize aufgenommen worden. Inzwischen war er dort Koch und galt außerdem als besonders gelehrter und fleißiger Mönch.

Nomadenalltag

Jeden Morgen, Mittag und Abend versammelte sich die ganze Familie im Zelt meiner Großeltern, da es das größte von allen war, um gemeinsam zu essen und Tee zu trinken. Nur zum Schlafen trennten wir uns.

Das Zelt meiner Familie fand ich unglaublich gemütlich, ich lebte dort viel lieber als im Winter in der kleinen Holzhütte. Damals konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die nie in Zelten wohnen. Mein Onkel hatte mir davon erzählt.

In unserem Zelt gab es alles, was wir zum Leben brauchten. In der Mitte hoben wir ein Loch aus und machten darin Feuer. Daneben legten wir die ausgehobene Erde, so hatten wir einen kleinen Tisch. Die Feuerstelle war der Mittelpunkt des Zeltes. Dort herum verteilten wir Felle und Decken. An den Wänden hängten meine Eltern Thangkas auf, Abbildungen von buddhistischen Gottheiten. Die Dosen mit unseren Vorräten, Mehl, Salz und Reis, bewahrten wir neben der Feuerstelle auf, genauso wie die kleinen Essschalen.

Wenn es abends dunkel wurde, zündeten meine Eltern eine Kerze an. Meist gingen wir aber früh schlafen, denn im Zelt war es dann sehr kalt. Dazu schoben wir die Felle an den Rand des Zeltes. Über die Schlafstellen spannten meine Eltern Plastikplanen, damit wir nicht nass würden, falls es in der Nacht regnete. Denn obwohl die Yak-Wolle, aus der unser Zelt gemacht war, von sehr guter Qualität war und zusätzlich noch mit Butter imprägniert wurde, konnte sie den Regen nicht abhalten. Manchmal, wenn es besonders kräftig regnete, wurden wir sogar trotz der Plastikplanen nass.

Richtig ungemütlich wurde es im Zelt aber nur, wenn draußen ein starkes Unwetter tobte. Ein bisschen Regen machte uns nichts aus, wir schmiegten uns dann einfach eng aneinander, wärmten uns gegenseitig und lauschten der knisternden Glut in der Feuerstelle. Wenn es jedoch stürmte oder gewitterte, wurde es innerhalb kurzer Zeit eiskalt. Einmal ist unser Zelt bei einem besonders schlimmen Gewitter sogar zusammengekracht und wir mussten im Hagel alles schnell wieder aufbauen.

Vom frühen Morgen bis in den späten Abend hinein waren wir fast ausschließlich mit unseren Yaks beschäftigt. Die Bezeichnung Yak beschreibt dabei eigentlich nur das männliche Tier, die weiblichen Tiere werden Bri genannt. Der Yak ist eine Rinderart, die in Tibet, der Mongolei und im Süden Sibiriens zu Hause ist. Während die wilden Yaks inzwischen fast ausgestorben sind, bilden die domestizierten Tiere auch heute noch die Lebensgrundlage der Nomaden in Tibet.

Unsere Yak-Herde war groß, sie bestand aus siebzig Tieren. Schon als ich klein war, kannte ich die Namen aller Yaks auswendig. Die Yaks gaben uns alles, was wir zum Leben brauchten. Aus der Milch der weiblichen Tiere, der Bri, stellten wir Joghurt, Butter und Käse her. Aus dem Fell spannen wir Wolle und machten daraus Kleider und Zelte. Der Yak-Kot diente uns in den baumkargen Grasebenen als Brennstoff. Außerdem waren die kräftigen und ausdauernden Yaks als Lastentiere für uns unersetzlich. Mit ihnen holten wir Wasser oder brachten das Zelt und unser übriges Hab und Gut vom einen zum nächsten Lagerplatz. Starb ein Yak an einer Krankheit oder durch eine Verletzung, aßen wir das Fleisch und stellten aus der Haut Leder für Taschen, Mäntel und Schuhe her. Wir schlachteten die Yaks jedoch nie, denn schließlich sind wir Buddhisten.

Neben den Yaks besaß meine Familie auch Pferde, die über die Berge und durch die Täler galoppierten. Wenn wir sie brauchten, musste mein Vater immer lange nach ihnen suchen und ihre Namen rufen. Ich half ihm gerne dabei, denn Pferde mochte ich noch lieber als Yaks. Es war für mich das Allerschönste, auf einem unserer Pferde über die Grassteppen zu galoppieren und dabei laut zu schreien. Ich freute mich, wenn andere Nomaden aus entfernten Tälern meine Rufe erwiderten und stellte mir vor, was sie wohl grade machten. In solchen Momenten war ich unendlich glücklich und glaubte, auf meinem Pferd die ganze Welt umrunden zu können. Leider hielt das Glück meist nur kurz an, denn für lange Ausritte hatte ich überhaupt keine Zeit.

Tagsüber arbeitete meine gesamte Familie immer sehr viel. Als ich noch klein war, war es meine Mutter, die stets als Erste aufstand. Sie machte Feuer und holte dann die Yak-Kühe ein um sie zu melken. Tenzin und ich halfen ihr und nachdem die frühmorgendliche Arbeit beendet war, stand schließlich auch mein Vater auf um die Yaks auf die Berge zu führen. Meine Mutter machte den ganzen Tag über Butter und Joghurt, kochte, spann Yak-Wolle und versorgte uns Kinder. Mein Vater hatte Probleme mit den Beinen und konnte deshalb nicht immer hart arbeiten. Manchmal saß er herum, oder er reiste ins nahegelegene Dorf. Trotzdem bewunderte ich ihn als Kind sehr, ich hielt ihn für den stärksten und mutigsten Mann weit und breit.

Wie es in Tibet üblich ist, halfen mein Bruder und ich meinen Eltern von klein auf bei der Arbeit, und schon bald war ich derjenige, der morgens als Erster aufstehen musste. Oft ärgerte ich mich, wenn meine Mutter mich in aller Frühe, wenn es noch dunkel war, solange rief, bis ich sie schließlich nicht mehr ignorieren konnte. Es war kalt und anfangs hatte ich Angst davor, im Dunkeln ganz alleine zu den Yaks zu gehen. Besonders schlimm war es im Regen, denn wie alle Kinder in Tibet glaubte ich, dass dann die Drachen hervorkämen. Ich wünschte mir, dass Tenzin mit mir gehen würde, aber er durfte immer liegen bleiben bis es hell war.

Zu meinen ersten Aufgaben gehörte die Butterherstellung. Meine Familie besaß eine kleine Buttermaschine, die mit einer Kurbel bedient wurde. Während auf der einen Seite der Maschine Buttermilch heraus floss, kam auf der anderen die flüssige Butter hervor. Ich kann mich gut daran erinnern, als meine Mutter mir zum ersten Mal auftrug, ganz alleine einen Eimer Milch zu Butter zu verarbeiten. Ich war sehr stolz. Nachdem ich bereits eine Weile gekurbelt hatte und schon recht viel Butter in die Schüssel getropft war, beschloss ich, sie einmal zu probieren. Schnell stand für mich fest: Dies war die leckerste Butter aller Zeiten! Sie schmeckte mir so gut, dass ich gar nicht aufhören konnte zu naschen. Während ich mit der einen Hand die Kurbel drehte, fing ich mit der anderen die Butter auf. Dabei bemerkte ich nicht, dass meine Mutter ins Zelt trat. Sie erwischte mich auf frischer Tat - und war natürlich sehr wütend. Sie schlug mich und sah mich noch mehrere Stunden lang vorwurfsvoll an. Ich fühlte mich schlecht, weil ich sie enttäuscht hatte.

Trotz meines Ungehorsams war ich von nun an für die Herstellung der Butter zuständig. Aber obwohl meine Mutter es mir verboten hatte und ich mich eigentlich immer sehr bemühte, meinen Eltern jeden Wunsch zu erfüllen, naschte ich weiterhin. Die Butter schmeckte einfach zu gut. Als meine Mutter merkte, dass ich ihr Verbot missachtete, wurde sie richtig zornig.

Butter ist für jede Nomadenfamilie sehr wichtig. Wir essen viel davon, denn in der Höhe brauchen wir ausreichend fetthaltige Nahrung. Zusätzlich wird Butter für verschiedene andere Dinge genutzt: Die Wolle und das Leder werden mit Butter bearbeitet, um beides geschmeidiger und wasserfest zu machen, wir cremen unsere Haut mit Butter ein, denn durch das raue Klima haben die Nomaden oft sehr rissige Haut, und die Haare der Frauen werden vor dem Flechten mit Butter bearbeitet, damit sie schöner glänzen.

Butter ist aber auch eines der Yak-Produkte, welche die Nomadenfamilien in der Stadt gegen Essen eintauschen oder sogar verkaufen können. Mein Vater ritt früher alle drei Monate in den nächsten größeren Ort, um etwas Geld für uns zu verdienen. Er blieb meist eine Woche lang weg, denn alleine der Weg dauerte mit dem Pferd fast einen ganzen Tag. Mein Vater bekam nicht viel für unsere Milchprodukte, meist brachte er nur einhundert Yuan, das sind fünfzehn Euro, mit zurück, obwohl wir monatelang hart gearbeitet hatten. Dies war aber unsere einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen, und wir freuten uns über jedes Bisschen.

Manchmal, wenn er gut verdient hatte, kaufte mein Vater meiner Mutter, Tenzin und mir etwas in der Stadt. Einmal schenkte er meinem Bruder und mir vor dem Neujahrsfest eine neue Jacke und eine neue Hose, meine Mutter bekam einen schönen Wintermantel. Tenzin und ich waren so glücklich, dass wir viele Stunden damit verbrachten, unsere neuen Kleider im Bach für das Neujahrsfest zu waschen. Wir trugen eigentlich nie ungebrauchte Kleider und erst recht nicht solche, die in den modernen Geschäften in der Stadt verkauft wurden. Meine Familie stellte ihre Hosen, Mäntel, Mützen und Pullover selber aus Yak-Leder und Wolle her. Wir wussten, dass unsere selbstgemachten Kleider viel wärmer waren als die modernen. Trotzdem fühlten wir uns toll in unseren neuen Sachen. Am Festtag selbst präsentierten wir unsere Jacken und Hosen voller Stolz vor unseren Freunden, bis unsere Eltern uns zurechtwiesen. Sie schimpften, dass solche Angeber wie wir überhaupt keine Kleider verdient hätten, und mein Vater drohte, uns alles wieder abzunehmen und unseren Cousins zu schenken, wenn wir nicht sofort mit der Prahlerei aufhören würden.

Das Feuer

Nachdem ich immer wieder unerlaubt bei der Butterherstellung genascht hatte, verbot mir meine Mutter, mich in der Nähe der Buttermaschine aufzuhalten und teilte mir eine neue Aufgabe zu. Ab sofort war ich verantwortlich für das Aufsammeln und Trocknen des Yak-Dungs.

Da es in Song nur wenige Bäume und damit auch kaum Brennholz gibt, heizen und kochen die Nomadenfamilien meist mit getrocknetem Yak-Kot. Nur selten machten mein Vater und die anderen Männer sich auf den Weg in die kleinen Wälder unten im Tal um etwas Holz zu fällen.

Der Dung wird, wenn er noch feucht ist, aufgesammelt und plattgedrückt. Dann wird er im Sommer auf dem Gras um das Zelt herum verteilt und im Winter an die Mauern der kleinen Hütten geklebt. Der Yak-Dung trocknet sehr schnell, da es in Tibet tagsüber oft heiß und die Luft trocken ist.

Meine Aufgabe war es nun, den Kot zum Trocknen zu verteilen und später wieder einzusammeln und in Säcke zu packen. Ich wusste, dass mir eine wichtige Arbeit zugeteilt worden war, trotzdem war ich traurig, dass ich nun keine Butter mehr herstellen durfte.

Von klein auf war es mir sehr wichtig, meine Eltern stolz zu machen. Ich bot meine Hilfe bei jeder Arbeit an, wollte alles perfekt machen und ärgerte mich selbst über jeden Fehler. Meine Eltern freuten sich über meine Hilfsbereitschaft und holten mich oft zu Aufgaben hinzu, die ich eigentlich noch gar nicht bewältigen konnte.

Manchmal musste ich meiner Mutter beim Kochen helfen. Sie erklärte mir meist nicht, was ich zu tun hatte, denn ich versicherte ihr stets übereifrig, dass ich keine Hilfe brauche und sie mich getrost alles alleine machen lassen könne. Dabei stellte ich mich gerade beim Kochen oft sehr ungeschickt an und so hätte ich eines Tages fast unser ganzes Zuhause niedergebrannt.

An jenem Tag beauftragte meine Mutter mich, Öl in einem großen Topf zu erhitzen, damit sie darin Gebäck frittieren könne. Ich wollte es besonders gut machen und den bereits gefüllten Topf genau auf die Mitte des Feuers schieben, damit das Öl schneller heiß würde. Der Topf war jedoch viel schwerer als ich gedacht hatte, und so rutschte er mir aus der Hand. Das heiße Öl schwappte über, direkt in das Feuer hinein. Eine große Stichflamme schoss nach oben, und wäre ich nicht so schnell zurückgeschreckt, hätte ich mir sicher das ganze Gesicht verbrannt.

Ich war furchtbar aufgeregt und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war ganz alleine im Zelt und die Flamme wurde immer größer. Ich hatte Angst, dass auch das Öl im Topf Feuer fangen könnte und so nahm ich schnell einen Eimer Wasser und kippte ihn auf die Feuerstelle. Natürlich wurde die Flamme schlagartig größer. Ich geriet in Panik.

Zum Glück kam endlich meine Mutter herein gerannt, sie hatte das Feuer aus der Ferne gesehen. Mit entsetztem Blick riss sie schnell ein paar Decken vom Boden auf und warf sie auf die Flammen. Sofort erlosch das Feuer.

Meine Mutter konnte sich wohl nicht recht entscheiden, ob sie erleichtert oder wütend sein sollte, denn sie drückte mich immer wieder fest an sich und weinte, nur um im nächsten Moment fürchterlich zu schimpfen. Ich fühlte mich elend. Die Decken, die meine Mutter zum Löschen benutzt hatte, waren verbrannt, und das war meine Schuld. Auch der Topf und das übrige Kochgeschirr sahen furchtbar aus, alles war schwarz verkohlt.

Mein Vater war tagsüber in die Hauptsiedlung unseres Tals geritten um sich mit Freunden zu treffen. Anders als die meisten Nomaden trank er gerne Bier oder Schnaps, obwohl Alkohol in meiner Heimat eigentlich verpönt ist. Immer wenn er getrunken hatte, kam er schlecht gelaunt nach Hause und ich passte dann besonders gut auf, ihn nicht zu verärgern. Nun hatte ich wahnsinnige Angst vor der Reaktion meines Vaters und ich glaube, meiner Mutter ging es ähnlich. Sie versteckte schnell die kaputten Decken und trug mir auf, die schwarzen Töpfe am Fluss zu waschen. Aber das alles half nicht. Als mein Vater nach Hause kam und merkte, was ich angerichtet hatte, wurde er vor lauter Zorn ganz rot im Gesicht und ging sofort auf mich los. Am Abend tat mir alles weh.

Mein Lieblingsonkel

Natürlich liebte ich meinen Vater sehr, aber ich hatte auch oft Angst vor ihm. In Tibet ist es nicht unüblich, dass Eltern ihre Kinder schlagen, wenn diese nicht auf sie hören oder großen Unsinn anstellen. Sie sagen, dass es einem Kind langfristig gesehen mehr hilft als schadet, wenn es eine strenge Erziehung genießt. Kleine Kinder werden nicht geschlagen und auch feste Schläge, die ohne erzieherischen Hintergrund verteilt werden oder ein Kind sogar schwer verletzen, sind absolut tabu.

Es störte mich nicht, von meinen Eltern bestraft zu werden, wenn ich etwas angestellt oder nicht gut auf sie gehört hatte. Mein Vater jedoch war sehr aufbrausend und schlug mich manchmal ohne erkennbaren Grund. Ich bemühte mich sehr, ihm alles recht zu machen, aber trotzdem war er oft unzufrieden mit mir. Er schimpfte häufig und manchmal tat er mir sehr weh.

Vielleicht war mir deshalb mein Onkel Norbu so wichtig. Norbu ist zehn Jahre älter als ich. Er war schon immer mein Lieblingsonkel und überhaupt einer meiner liebsten Menschen. Ich spürte, dass er mich gerne mochte, denn er war stets nett zu mir und schlug mich nie. Immer wenn ich mit ihm auf die Tiere aufpasste, erzählte er mir etwas Neues über die Yaks - ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt.

Ich verbrachte sehr viel Zeit mit Norbu, denn wir mussten viele Arbeiten zusammen verrichten. Jeden Tag hüteten wir die Yaks gemeinsam. Ich war besonders für die jungen Tiere zuständig, aber auch bei den ausgewachsenen Bullen und Kühen half ich mit. Das war oft ziemlich gefährlich, denn obwohl die Yaks als friedliche und gutmütige Tiere gelten, sind die Bullen stark und manchmal sehr temperamentvoll. Schon als wir ganz klein waren, haben mein Bruder und ich deshalb gelernt, einen weiten Bogen um die kräftigen Yak-Bullen zu machen, wenn sie kämpfen.

Jeden Morgen führte ich die Yak-Kühe und ihre Jungen zusammen. Die Kleinen waren in der Nähe unseres Zeltes angebunden, damit sie sich in der Nacht nicht verliefen. Die Kühe lockte ich mit etwas Salz und den typischen Lockrufen an. Wenn alle Tiere beisammen waren, kam meine Mutter hinzu und wir begannen, die Kühe zu melken. Danach trieben mein Onkel und ich die Tiere weiter hoch auf die Berge, denn dort ist das Gras besonders saftig. Normalerweise gingen wir zu Fuß, nur wenn wir die Yaks zu besonders weit entfernten Stellen führen wollten, begleiteten wir sie auf unseren Pferden. Wenn wir unser Ziel erreicht hatten, ließen wir die Tiere meistens alleine dort grasen und kehrten zu unseren Zelten zurück. Manchmal, wenn das Wetter besonders schön war oder uns nicht zuviel Arbeit bevorstand, blieben Norbu und ich aber noch ein bisschen oben auf den Bergen und alberten herum.

Mein liebstes Spiel hieß „Yak-Tanzen“. Dafür nahm Norbu einen alten Spiegel aus seiner Tasche und hielt ihn gegen die Sonne. Wenn das Licht direkt vor den Augen des Yaks reflektierte, begann das Tier herumzuhüpfen, als würde es tanzen. Manchmal tanzten wir mit oder wir versuchten, auch die übrigen Yaks zum Mitmachen zu bewegen. Oder ich probierte auf einen Yak zu springen und auf ihm zu reiten. Das funktionierte allerdings fast nie, höchstens bei den ganz kleinen Tieren.

Am liebsten wäre ich jeden Tag mit Norbu oben bei den Yaks geblieben, mit niemandem hatte ich so viel Spaß wie mit ihm. Aber das ging nicht, denn der Rest der Familie wartete mit dem Frühstück auf uns. Erst wenn wir alle wieder beisammen waren, gab es Momos, das sind gefüllte Teigtaschen, Tsampa und Tee für alle.

Wenn Norbu Zeit hatte, half er mir am Abend auch wieder die Tiere zurück zum Zelt zu führen. Und manchmal durfte ich sogar mit ihm draußen schlafen.

Normalerweise wurde die Yak-Herde nachts von unseren Hunden bewacht. Wussten meine Eltern jedoch, dass Wölfe in der Nähe waren, mussten mein Vater und ich abwechselnd vor dem Zelt schlafen, um aufzupassen. Da ich noch klein war und nicht alleine gegen die Wölfe kämpfen konnte, half mir Norbu.

Oft lagen wir stundenlang wach und beobachteten die Sterne. Norbu erklärte mir, in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis sie zueinander stünden und was es dort oben so alles zu entdecken gebe. Natürlich kannte er sich mit den Sternen gar nicht aus, er erfand die Geschichten nur und ich wusste das auch. Mich brachten sie aber immer sehr zum Lachen. Ich konnte nicht genug kriegen und drängte Norbu oft so lange weiterzuerzählen, bis wir erst spät in der Nacht einschliefen und am nächsten Morgen hundemüde waren. Die Nächte mit Norbu unter freiem Himmel gehören zu meinen schönsten Erinnerungen an meine Kindheit.

Mein Bruder und ich

Ein anderer, ganz besonders wichtiger Mensch für mich war mein kleiner Bruder Tenzin. Wann immer es ging, verbrachten wir unsere Zeit gemeinsam.

Wenn ich an früher zurück denke, erinnere ich mich hauptsächlich an die viele Arbeit. Manchmal durfte ich jedoch eine Pause machen und mit meinem kleinen Bruder spielen. Wir hatten keine Spielsachen, das störte uns aber nicht. So etwas wie einen Ball, eine Puppe oder Malstifte hatten wir noch nie gesehen, ich wusste damals gar nicht, dass es so etwas überhaupt gibt. Trotzdem kann ich mich nicht daran erinnern, dass mir als Kind jemals langweilig gewesen wäre. Ich liebte es, mit meinem Bruder über die weiten Wiesen zu laufen. Manchmal spielten wir dort fangen oder verstecken - das war allerdings gar nicht so einfach, denn es gab keine Bäume, Häuser oder Autos, hinter denen wir uns hätten verbergen können. Wir machten uns klein und krochen hinter die jungen Yaks, die in der Nähe des Zeltes grasten. Oder wir kletterten in die tiefen Erdmulden, die es überall auf den Bergen gab.

Mein Bruder Tenzin war damals noch sehr klein und es machte mir Spaß, ihn an der Nase herum zu führen. Da er mir vertraute, machte er immer alles, was ich ihm sagte. Manchmal nutzte ich diese Gutgläubigkeit aus, etwa wenn es um die Arbeit ging. Wenn ich abends die Yaks einholen musste, nahm ich Tenzin häufig mit. Sobald wir bei den Tieren ankamen, versuchte ich ihm weiszumachen, dass es viel sinnvoller wäre, wenn er die Yaks holen würde, denn schließlich sei er so klein und sie würden ihn dadurch erst viel später bemerken. Er könne sich problemlos verstecken und sich dann an die Tiere heranschleichen. Ich lobte Tenzin und sagte ihm, dass er der beste Yak-Hüter sei. Mein Bruder freute sich dann immer sehr und zog stolz los, um die Yaks einzufangen. Er merkte damals nie, dass ich ihn nur lobte um ihn auszutricksen und mir Arbeit zu ersparen.

Eines Tages besuchten meine Eltern und der Rest der Familie eine Gebetszeremonie unten im Tal. Mein Bruder Tenzin und ich blieben alleine zurück. Wir sollten in der Zeit den Käse zum Trocknen auslegen und Yak-Dung einsammeln. Weil wir wussten, dass uns niemand beobachtete, blieben wir aber erst einmal im Zelt und hörten mit dem batteriebetriebenen Kassettenrekorder Musik. Wir beide mochten das Gerät sehr, wir wussten, dass es sogar möglich war, mit dem integrierten Radio Musik und Gespräche anzuhören, die ganz woanders gespielt und gesprochen wurden. Unsere Tante hatte uns das unten im Tal einmal gezeigt. Das Radio schien uns wie ein Wunderwerk und eine Verbindung zu einer anderen Welt, von der wir überhaupt nichts wussten. Tenzin und ich waren wahnsinnig neugierig und wollten unbedingt herausfinden, wie das Gerät funktionierte.

Also begannen wir, das Radio auseinanderzunehmen. Als wir alles vor uns ausgebreitet hatten, waren wir nicht viel schlauer als zuvor. Wir wussten nun nur, dass es wahnsinnig schwierig sein würde, den Rekorder wieder zusammenzubauen.

Als meine Eltern einige Stunden später zurückkamen, saßen wir immer noch völlig verzweifelt vor dem kaputten Gerät und versuchten es zu reparieren. Dieses Mal wurde mein Vater besonders wütend und schlug lange auf mich ein. Meinen Bruder verschonte er, schließlich war ich der Ältere von uns beiden. Am Abend schaffte er das Radio zu meinem Opa. Ich weiß nicht wie, aber innerhalb von nur einer Stunde baute dieser alles wieder zusammen und wir konnten wieder Musik hören.

Im Gegensatz zu mir bekam mein Bruder grundsätzlich nur sehr selten Ärger, obwohl er andauernd schreckliche Dinge anstellte und viel kaputt machte. Einmal hat er im Spiel sogar aus Versehen das Gras auf einem Berghang angezündet, so dass der ganze Berg brannte. Trotzdem war niemand wütend auf ihn.