11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edel Sports - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

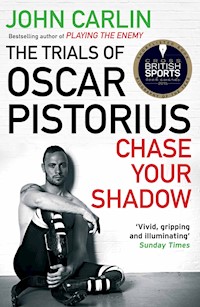

Bis zum schicksalhaften Valentinstag 2013 war der Südafrikaner Oscar Pistorius ein weltweit geachteter Ausnahmesportler und Vorzeigeathlet. Dann, in den frühen Morgenstunden des 14. Februar, erschoss er seine Freundin Reeva Steenkamp. Gleichsam über Nacht war er nicht mehr der umjubelte und von allen geliebte »Blade Runner«, wie er wegen seiner markanten Prothesen genannt wurde, sondern die Medien überschlugen sich mit Geschichten über seine vermeintliche Unberechenbarkeit und seine dunkle, gewalttätige Seite. Der sieben Monate dauernde Prozess gegen Pistorius, live im Fernsehen übertragen, wurde zum weltweiten Medienereignis. Seine vielen überraschenden Wendungen zogen Millionen in ihren Bann. Autor John Carlin verfolgte die Verhandlung als Prozessbeobachter aus nächster Nähe. Er berichtet von Pistorius' tränenreichen Gefühlsausbrüchen, seiner schonungslosen Befragung durch den Staatsanwalt und dem äußerst kontrovers diskutierten Schuldspruch. Sein Buch ist das Psychogramm einer hochkomplexen Persönlichkeit, deren Leben sich zwischen den Extremem bewegte: Mut und Unsicherheit, Ehrgeiz und Verwundbarkeit, Großmut und Hitzköpfigkeit. Und es beantwortet die Frage, was das Verfahren für den noch jungen Rechtsstaat Südafrika bedeutet. Seit dem Fall O.J. Simpson wurde die Welt von einem Strafprozess nicht mehr so in Atem gehalten. Oscar Pistorius – Auf der Suche nach der Wahrheit ist die Geschichte vom heldenhaften Aufstieg und jähen Absturz einer Sportikone mit allen Elementen einer großen Tragödie.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 627

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Danksagung

Über den Autor

Impressum

1

Nicht den Schnellen gehört im Wettlauf der Sieg, ... sondern jeden treffen Zufall und Zeit.

KOH 9, 11

Er balancierte auf den Stümpfen seiner amputierten Beine, hielt eine 9-mm-Pistole mit beiden Händen umklammert und schoss viermal auf eine Tür im Badezimmer in der obersten Etage seines Hauses. Es war die Toilettentür. Irgendjemand war dahinter.

Verwirrt und unter Schock stehend taumelte er auf die durchlöcherte Tür zu und versuchte, sie zu öffnen. Sie war verschlossen. »Oh Gott! Was habe ich getan?«, schoss es ihm durch den Kopf.

Seine Ohren waren noch so betäubt vom lauten Knallen seiner Schüsse, dass er seine eigenen Schreie nicht hörte. Er eilte durch einen schmalen Gang ins Schlafzimmer und stützte sich dabei an der Wand ab, um nicht umzufallen. Im Schlafzimmer öffnete er eine Schiebetür, die auf den Balkon hinausführte, und schrie: »Hilfe! Hilfe! Hilfe!« Seine Beinprothesen standen neben dem Bett. Er zog sie an, rannte ins Badezimmer zurück und versuchte vergebens, die Toilettentür einzutreten. Er schrie immer verzweifelter. Wieder rannte er ins Schlafzimmer. Nun schnappte er sich einen Kricketschläger, den er dort aufbewahrte, um sich im Falle eines Falles gegen Einbrecher wehren zu können. Er kehrte ins Badezimmer zurück und hieb mit aller Kraft auf die verriegelte Tür ein. Endlich gab eines der massiven Holzelemente nach, sodass er die Hand durch den entstandenen Spalt strecken und die Tür aufschließen konnte. Und da lag sie, seine Freundin, auf dem Boden zusammengesackt, ihr Kopf auf der Klobrille. Ihre blauen Augen blickten leer, Blut quoll aus ihrem Arm, ihrer Hüfte und ihrem Kopf. Sie bewegte sich nicht, aber vielleicht, so hoffte er, atmete sie noch. Der widerwärtige metallische Geruch, der von ihren Wunden aufstieg, raubte ihm fast die Sinne, doch er nahm all seine Kraft zusammen, um ihren glitschigen, blutverschmierten Körper von der Toilette zu heben. Durch die Finger seiner Hand, mit der er ihren Kopf stützte, sickerte Blut. Er legte ihren Körper auf den weißen Marmorboden im Bad und flehte Gott unter Tränen an, ihr Leben zu retten. Er griff nach einem Handtuch, beugte sich über sie und versuchte, die Blutung an ihrer Hüfte zu stillen. Doch während er völlig aufgelöst und verzweifelt auf ihren zertrümmerten Schädel und die leblosen Augen starrte, dämmerte ihm, dass selbst Gott angesichts der schrecklichen Kopfschusswunde nichts mehr ausrichten konnte – dieses Grauen konnte durch nichts wieder ungeschehen gemacht werden.

Es war Donnerstag, der 14. Februar 2013. Valentinstag. Die Schüsse wurden zwischen 3:12 Uhr und 3:14 Uhr abgefeuert. Sie fielen in einem Haus im Silver Woods Estate, einer bewachten Villensiedlung am Ostrand der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria. Es gehörte dem »Blade Runner« Oscar Pistorius, dem weltberühmten 26-jährigen Sportler, der als erster behinderter Sprinter an den Olympischen Spielen teilgenommen hatte, dem »schnellsten Mann ohne Beine«. Er hatte die Schüsse abgefeuert. Sein Opfer war Reeva Steenkamp, 29 Jahre alt, Model und aufstrebender Star einer südafrikanischen Reality-TV-Serie. Durch ihren Tod erlangte sie über Nacht weltweit traurige Berühmtheit.

Um 3:19 Uhr griff Pistorius zum ersten Mal zum Telefon und rief seinen Nachbarn und Freund Johan Stander, den Manager von Silver Woods, an. Eine Aufzeichnung des Telefonats belegt, dass der Anruf 24 Sekunden dauerte. »Johan, bitte, bitte, kommen Sie zu meinem Haus«, schrie er. »Ich habe Reeva erschossen. Ich dachte, sie sei ein Einbrecher. Bitte, bitte, bitte, kommen Sie schnell.« Anschließend rief er den Notruf an. Dort riet man ihm, er solle versuchen, Reeva selbst ins Krankenhaus zu bringen. Als Letztes telefonierte Pistorius mit dem Wachdienst von Silver Woods. Alle drei Gespräche fanden in einem Zeitraum von fünf Minuten statt.

Stöhnend und schluchzend hob Pistorius in einem ungeheuren Kraftakt den blutüberströmten Körper seiner Freundin auf und trug sie auf seinen Armen aus dem Badezimmer über den Flur zu einer grauen Marmortreppe, wobei ihr Kopf leblos auf seiner Schulter hing. Die Pistole, mit der er geschossen hatte, war nicht mit normaler 9-mm-Munition geladen. Wäre dem so gewesen, hätte Reeva vielleicht noch eine Überlebenschance gehabt. Stattdessen enthielt ihr Magazin Dumdumgeschosse, die ihr Ziel nicht einfach nur durchschlagen, sondern sich nach dem Aufprall in der Einschussstelle verformen und eventuell zersplittern, wodurch sie größtmöglichen Schaden anrichten.

Als er mit der toten oder sterbenden Frau auf den Armen die Treppe halb hinabgestiegen war, betrat der Wachmann Pieter Baba sein Haus durch den Vordereingang; hinter ihm erschienen wenige Augenblicke später Stander und dessen erwachsene Tochter Carice. Bei ihnen stand kurz darauf auch Frankie Chiziweni, ein junger Mann aus Malawi, der auf Pistorius’ Grundstück lebte und dort als Gärtner und Haushälter arbeitete.

Durch seinen Tränenschleier hindurch sah Pistorius, wie ihn alle vier anstarrten und bestürzt ihre Hände vors Gesicht hielten. Er brüllte sie an, ihm zu helfen, aber einen Schreckensmoment lang standen sie nur wie angewurzelt da, ohne glauben zu können, was sie mit eigenen Augen sahen. Es war unfassbar: Vor ihnen stand ihr sanftmütiger, zuvorkommender Nachbar, der Nationalheld Oscar Pistorius, und auf seinen Armen trug er Reeva Steenkamp, das immer lächelnde, warmherzige Fotomodel, das in den vergangenen Monaten oft bei ihm zu Besuch gewesen war. Sie hatte ein T-Shirt und Shorts an, ihre langen Beine hingen schlaff herab. Er trug lediglich ein paar glänzende Basketballshorts, die ihm über die Knie reichten und den oberen Teil seiner hautfarbenen Prothesen bedeckten. Hinter ihm verlief eine blutige Spur die Treppe hinab, bis dahin, wo er stand. Blut rann ihm den Rücken hinab, durchtränkte ihre Kleider, ihr blondes Haar, seine Shorts, es rann ihm über seine Beine, über seinen nackten Oberkörper, seine Schultern – in Strömen.

Stander, der älteste der vier Hinzugekommenen, überwand als Erster seine Schockstarre. Er sagte, dass ein Krankenwagen unterwegs sei, und wies Pistorius an, Reeva auf einen Teppich neben einem Sofa im Wohnzimmer in der Nähe des Hauseingangs zu legen. Pistorius ging auf die Knie, legte sie behutsam ab und suchte in ihrem zertrümmerten Gesicht verzweifelt nach einem Lebenszeichen. Er öffnete ihren Mund und legte ihr dabei einen Finger zwischen die Lippen, als wollte er sie dadurch zum Atmen animieren. Die andere Hand presste er auf die Wunde an ihrer rechten Hüfte, wo die Blutung am stärksten war. Doch all seine Bemühungen waren vergebens. Es gab kein Anzeichen dafür, dass sie noch lebte. Und die Blutung ließ sich auch nicht stoppen. Carice Stander drückte ein Handtuch auf Reevas Hüfte, fragte Pistorius, ob er ein Seil oder Klebeband habe, mit dem man die Blutung der dritten Wunde stillen könnte, und nährte so seine vage Hoffnung, dass sie noch irgendetwas tun konnten, um ihr Leben zu retten. Es war inzwischen zehn Minuten her, seit er die Schüsse abgefeuert hatte. Ihre Augen waren geschlossen, und sie gab nicht den geringsten Ton von sich. Verzweifelt suchte Pistorius an der Innenseite ihrer Handgelenke nach ihrem Puls, aber da war nichts. »Bitte, Gott, bitte, lass sie am Leben. Sie darf nicht sterben!«, betete er. »Bleib bei mir, Liebste, bleib bei mir!«

Zwei Minuten nachdem die anderen hinzugekommen waren, betrat mit dem Arzt Johan Stipp ein fünfter Zeuge das Haus. Stipps Haus war nur etwa hundert Meter entfernt. Er war von den Schüssen aus dem Schlaf gerissen worden.

»Was ist passiert?«, fragte der Arzt.

»Ich habe auf sie geschossen. Ich hielt sie für einen Einbrecher. Ich habe auf sie geschossen«, schrie Pistorius, während er mit seinem Finger immer noch in ihrem Mund herumnestelte, um ihre Zähne, die fest zusammengepresst waren, irgendwie auseinanderzubekommen.

Dr. Stipp war zwar Radiologe, kein Notarzt, doch um die Vitalfunktionen zu überprüfen, musste man kein Spezialist sein. Er hatte wenig Hoffnung für Reeva, weil er sah, dass die Schädeldecke aufgebrochen war und Hirnmasse herausquoll. Er tastete an der Innenseite ihr Handgelenk ab: kein Puls. Er hob ihr rechtes Augenlid: die Pupille zog sich nicht zusammen. Es gab keinen Zweifel: Sie war hirntot, die Verletzungen waren tödlich.

Der Rettungswagen kam um 3:43 Uhr. Zwei Notärzte bestätigten Stipps Diagnose und erklärten Reeva für tot.

Schluchzend, jeder Hoffnung beraubt, schleppte sich Pistorius die Treppe hinauf. In Carice Stander stieg Panik auf. Ihr wurde klar, dass die Waffe, mit der er geschossen hatte, da oben noch irgendwo herumliegen musste und fürchtete, er würde tun, was sie an seiner Stelle vielleicht getan hätte. Sie lief ihm hinterher und überlegte, wie sie ihn davon abhalten könne, sich selbst eine Kugel durch den Kopf zu jagen – doch ihre Sorge war unbegründet, im Moment zumindest. Pistorius taumelte in Tränen aufgelöst durch den Flur zu seinem Schlafzimmer. Ein Teil von ihm sehnte sich danach, auch tot zu sein, doch genauso sehnte er sich nach Verständnis und Vergebung. Beides suchte er nicht bei seiner Familie, die zweifellos zu ihm stand, sondern bei seinem Freund Justin Divaris, jenem Mann, der ihn und Reeva vor ein paar Monaten miteinander bekannt gemacht hatte. Pistorius ging in sein Schlafzimmer und rief mit seinem Handy Divaris an. Das war um 3:55 Uhr.

»Es hat einen schrecklichen Unfall gegeben. Ich habe Reeva erschossen«, erklärte er Divaris, der zuerst gar nicht begriff oder glauben konnte, was er da hörte. Er bat Pistorius, sich erst einmal zu beruhigen und dann zu wiederholen, was er gesagt hatte. »Ich habe Reeva erschossen. Es war ein Unfall.« Wie schlimm denn die Verletzungen seien?, wollte Divaris wissen. »Ich habe sie getötet. Ich habe mein Baby getötet«, heulte Pistorius. »Gott möge mich zu sich nehmen.«

Nach diesem Gespräch traf die Polizei bei Pistorius ein. Zunächst erschien ein weißer Colonel in Zivil mit ein paar uniformierten Beamten im Schlepptau, und um 4:15 Uhr traf der Polizeiermittler Hilton Botha ein. Botha übernahm die Leitung der Tatortuntersuchung, ließ das Haus versiegeln und wies einen Polizeifotografen an, mit der Arbeit zu beginnen. Dieser lichtete zunächst von allen Seiten den mit Handtüchern abgedeckten Leichnam von Reeva Steenkamp ab und machte dann Ganzkörperaufnahmen von Pistorius in seinen blutdurchtränkten Basketballshorts; der leere Blick in den Augen des Blade Runners auf diesen Fotos steht in krassem Gegensatz zu der schieren Kraft, die seine durchtrainierten, blutverschmierten Schultern ausstrahlen. Botha, der es normalerweise mit Verbrechen in Armenvierteln zu tun hatte, staunte über all den Marmor und die Größe des Hauses, über die kostspieligen Accessoires und Gemälde, die Regale voller Pokale und Medaillen, den schrecklichen Kontrast zwischen der peniblen Ordnung in Pistorius’ Heim und dem schrecklichen Anblick, den sein Opfer bot.

Als der Fotograf hinaufging, um das Schlafzimmer und das Badezimmer zu fotografieren, wo die tödlichen Schüsse gefallen waren, zog sich Pistorius in die Küche zurück, wo er weiter weinte, würgte und sich übergab. Ein Polizist folgte ihm und fragte ihn, warum er erbrochen habe. Wegen des Blutgeruchs an seinen Händen, antwortete Pistorius. Ob er sie waschen dürfe? Der Polizist erlaubte es ihm, und so drehte er den Hahn auf und wusch alle physischen Spuren ab, die ihn mit der Frau verbanden, die er geliebt hatte. Wortlos beobachtete er, wie die rote Flüssigkeit durch die Spüle in den Abfluss rann.

Knapp dreieinhalb Monate zuvor, an einem herrlichen Frühlingstag, hatte er Reeva kennengelernt. Justin Divaris, der Freund, den er 40 Minuten nach den Schüssen angerufen hatte, hatte die beiden einander vorgestellt. Divaris hatte die südafrikanischen Verkaufskonzessionen für Rolls-Royce, McLaren und Aston Martin. Seine Bekanntschaft mit Pistorius war für beide Seiten gewinnbringend. Pistorius war ein großer Autonarr, und Divaris lieh ihm am Wochenende gelegentlich das ein oder andere extravagante Modell aus seinem Showroom, darunter auch einen weißen Rolls-Royce. Im Gegenzug dafür übernahm Pistorius eine Art Botschafterrolle für die von Divaris vertriebenen Automarken. Dazu zeigte er sich regelmäßig auf angesagten Events, bei denen Divaris die neuen Modelle seiner Luxusmarken vorstellte. Es gab dort Kunden, die einen Aston Martin bar bezahlen konnten. Optisches Highlight waren neben den Luxuskarossen aparte junge Damen in High Heels und Minikleidern, die Divaris’ Firma eigens für diese Events bei Modelagenturen in Johannesburg und Kapstadt buchte. Eines dieser Models war Reeva. Sie war eine wahre Schönheit und fiel Divaris auf Anhieb auf. Da sie sich auch für Autos interessierte, stellte Divaris sie Pistorius am 4. November 2012 vor, als beide eines seiner Events am Kyalami Grand Prix Circuit besuchten, einer heute nur noch selten für Rennen genutzten Motorsportrennstrecke, die auf halbem Weg zwischen Pretoria und Johannesburg liegt.

Für Pistorius war es Liebe auf den ersten Blick. Vor Gericht sagte er später aus, dass es sofort bei ihm »gefunkt« habe. Reeva, die drei Jahre älter war als er, war eine auffallend schöne, schlanke, hochgewachsene und selbstsichere Frau, die auch weltgewandter war als die einige Jahre jüngere Exfreundin von Pistorius, von der er sich wenige Wochen zuvor nach einer 18-monatigen Beziehung getrennt hatte. Auch Reeva fühlte sich auf Anhieb zu Pistorius hingezogen. Abgesehen von Nelson Mandela war er zu jener Zeit der größte Star in Südafrika. Trotzdem war er auf eine gewisse Weise schüchtern, was andere für ihn einnahm. Oscar Pistorius war ein höflicher und zuvorkommender junger Mann mit einer weichen, sanften Stimme, der zudem auch noch sehr gut aussah. Auf seinen unter seinen Jeans versteckten Prothesen war er etwa 1,82 Meter groß, hatte einen durchtrainierten Körper, attraktive hohe Wangenknochen und einen sanftmütigen, fröhlichen Blick.

Als Pistorius Reeva einlud, ihn noch am selben Abend zu einer Gala anlässlich der Verleihung eines südafrikanischen Sport-Awards zu begleiten, sagte sie sofort zu. Und als sie wenig später ein paar Minuten für sich hatte, rief sie sofort eine enge Freundin an, um die sagenhaften Neuigkeiten mit ihr zu teilen: Sie hatte ein Date mit dem berühmten Blade Runner! Wie berühmt und beliebt der tatsächlich war, wurde ihr wenige Stunden später erst so richtig klar, als sie zusammen mit Pistorius im Blitzlichtgewitter der Fotografen stand und das Gefühl vermittelt bekam, dass sie das aufregendste Paar des Abends seien. Sie trug ein kurzes, cremefarbenes Fransenkleid mit hochhackigen Schuhen, er – von den Medien vielfach als bestgekleideter Mann Südafrikas gefeiert – zeigte sich in einem taillierten schwarzen Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte. Doch so umschwärmt sie auch waren, an diesem Abend waren sie mehr mit sich selbst beschäftigt als mit irgendeinem anderen Besucher des glanzvollen Sportevents. Bis drei Uhr früh unterhielten sie sich sehr angeregt.

Dreieinhalb Monate waren seitdem vergangen, inzwischen war es fünf Uhr früh am 14. Februar 2013. Der Rettungswagen mit Reevas Leichnam war bereits fort. Pistorius’ Haus war mit gelbem Polizeiband abgesperrt und überall waren Ermittlungsbeamte bei der Arbeit. Man hatte ihm keine Handschellen angelegt, aber er hätte ohnehin nirgendwohin fliehen können. So bekannt wie er in Südafrika war, hätte er sich niemals unbemerkt aus dem Staub machen können. Botha, der leitende Ermittlungsbeamte, sagte ihm, er solle in die Garage gehen und vorerst dort bleiben.

Alles, was in den nächsten Stunden geschah, nahm Pistorius nur verschwommen durch einen Tränenschleier wahr. Sein Anwalt, ein großer Mann namens Kenny Oldwadge, sprach mit ihm. Sein älterer Bruder Carl war der erste Verwandte am Tatort. Später kamen noch sein Onkel Arnold Pistorius und seine jüngere Schwester Aimée hinzu. Ihn in diesem Zustand zu erleben, setzte ihr sehr zu. Arnold, das Oberhaupt der Familie, hielt sich im Hintergrund, während Aimée und Carl ihren zitternden Bruder in die Arme nahmen. Für Pistorius war die 24-jährige Aimée wie eine beste Freundin. Carl war normalerweise der weniger emotionale von beiden; er war der kräftige, wilde, burschikose Freund aus Kindertagen, der auf dem Schulhof immer ein wachsames Auge auf seinen Bruder hatte. Doch jetzt war er ebenso niedergeschmettert wie seine Schwester; beide saßen schweigend neben ihm und nahmen ihn abwechselnd immer wieder in die Arme, während er weinte.

Nach einer ganzen Weile erklärten die Beamten Pistorius, dass er jetzt mit ihnen kommen müsse. Er streifte ein graues Kapuzenshirt über und nahm im Fond eines Streifenwagens Platz. Man brachte ihn zu einem nahegelegenen Revier, wo man ihm mitteilte, dass er sich gemäß Strafprozessordnung in einem Krankenhaus diversen Tests zu unterziehen habe. Anschließend gesellte sich ein kleiner glatzköpfiger Mann in Zivil zu ihm, der sich als Leiter der Abteilung für forensische Psychologie vorstellte.

Colonel Gerard Labuschagne hatte um 8:03 Uhr, knapp fünf Stunden nach der Schießerei, über einen Tweet einer südafrikanischen Tageszeitung von den Ereignissen in Pistorius’ Haus erfahren. Die Meldung lautete: »Oscar Pistorius erschießt Freundin im eigenen Haus.« Labuschagne war von dieser Nachricht ebenso erschüttert wie der Rest der Öffentlichkeit und konnte ebenso wenig wie alle anderen glauben, was er las . Ab neun Uhr waren die ersten Bilder von Pistorius’ abgeriegeltem Haus auf TV-Bildschirmen und Computermonitoren auf der ganzen Welt zu sehen, daneben Aufnahmen von einem lächelnden Blade Runner, Arm in Arm mit Steenkamp. Labuschagne rief einen seiner Vorgesetzten an und erhielt den Befehl, so schnell wie möglich zu Pistorius aufs Revier zu kommen. Er und sein Vorgesetzter gingen davon aus, dass in Ermangelung eines Augenzeugen Pistorius’ psychische Verfassung so kurz nach dem Zwischenfall wichtige Aufschlüsse über die tatsächlichen Ereignisse in der Tatnacht liefern könne. Für Chefermittler Hilton Botha, der bereits seit 24 Jahren im Polizeidienst tätig war, lag der Fall klar auf der Hand. Er hatte Dutzende Fälle wie diesen erlebt und war sich sicher, dass es sich um einen Fall von Mord handelte, vorsätzlich begangen nach einem Beziehungsstreit.

Labuschagne, der bereits davon gehört hatte, dass Pistorius angab, versehentlich auf seine Freundin geschossen zu haben, weil er sie für einen Einbrecher gehalten hatte, vermutete, dass er vor Gericht eine Abwehrhaltung einnehmen könnte. Natürlich war denkbar, dass Pistorius irgendwann auch ein Geständnis ablegte. Denn wie lange konnte jemand wohl an der ziemlich unwahrscheinlich klingenden Geschichte, er habe geglaubt, ein Einbrecher hätte sich in seiner Toilette eingeschlossen, festhalten? Nichtsdestotrotz wollte Labuschagne das Verhalten des Verdächtigen unmittelbar nach der Tat so genau wie möglich beobachten, und die Fahrt ins Krankenhaus war für ihn eine gute Gelegenheit, Pistorius mehrere Stunden lang zu beobachten und sich einen Eindruck davon zu verschaffen, ob er die Wahrheit sagte oder nicht.

Labuschagne begleitete den Sportler zum Wagen, der ihn ins Krankenhaus fahren sollte. Er verzichtete darauf, Fragen zu stellen. Es reichte ihm, ihn zu beobachten. Während Pistorius mit einem Beamten auf der Rückbank des Wagens Platz nahm, setzte sich der Psychologe auf den Beifahrersitz. Auch auf dem Weg ins Krankenhaus sprach er nicht mit ihm. Nur einmal, als er ein verdächtiges Auto im Rückspiegel entdeckte, in dem er mehrere Pressefotografen vermutete, riet Labuschagne Pistorius den Kopf einzuziehen, um auf diese Weise vielleicht ein wenig das Vertrauen des Verdächtigen zu gewinnen.

Die Beamten brachten den Verdächtigen in ein Krankenhaus im Bezirk Mamelodi, eine Gegend, in die sie einen Weißen 25 Jahre zuvor niemals gebracht hätten.

Mamelodi war ein armes, dicht besiedeltes Wohnviertel am äußersten Rand von Pretoria. Unter dem Apartheidregime war es von Gesetz wegen ein reines Schwarzenviertel gewesen. Aber auch nach dem Ende der staatlich organisierten Rassentrennung änderte sich daran nichts. Politisch war Südafrika von Grund auf reformiert worden, seit Nelson Mandela 1994 zum Staatsoberhaupt gewählt worden war, arm blieb Mamelodi trotzdem, ebenso wie Hunderte ähnlicher Townships. Dem Problem der Armut und Ungleichheit mussten sich nun Mandelas politische Erben stellen, eine Aufgabe, die sich nur schrittweise bewältigen ließ und die durch Inkompetenz in den Behörden und die unvermeidbar korrumpierenden Strukturen, die sich nach zwanzig Jahren an der Spitze der südafrikanischen Regierung im Afrikanischen Nationalkongress (ANC), der Partei Nelson Mandelas, entwickelt hatten, nicht leichter wurde. Moralische und politische Fragen hatten für diese Regierung einst denselben Stellenwert besessen, doch durch das politische Alltagsgeschäft war dieses Ideal mehr und mehr auf der Strecke geblieben, wobei die Herausforderungen, denen sich das Land inzwischen stellen musste, im internationalen Vergleich gar nicht mehr so einzigartig waren.

Dennoch konnte die Regierung auch Erfolge vorweisen. Während innerhalb der Bevölkerung die Unzufriedenheit mit der Partei, die das schwarze Südafrika einst befreit hatte, stetig zunahm, verbesserte sich in Vierteln wie Mamelodi immerhin die Versorgung mit Strom und fließendem Wasser. Zudem war ein farbiger Mittelstand herangewachsen, zu dem etwa sechs der insgesamt fünfzig Millionen Südafrikaner zählten – eine Entwicklung, die unter dem Apartheidregime völlig undenkbar gewesen wäre. Die damalige Regierung hatte alles daran gesetzt, um ein System zu erhalten, in dem Farbige kein Mitspracherecht besaßen, in dem ihnen vorgegeben wurde, was sie tun durften und was nicht, wo sie zu leben hatten und wo nicht, welche Krankenhäuser, Busse, Züge, Parks, Strände, öffentliche Toiletten und Telefonzellen sie benutzen durften. Es ging einzig darum, die Menschen nach Hautfarbe voneinander zu trennen und den Weißen allein aufgrund ihrer Rassenzugehörigkeit Privilegien zu sichern. Doch diese Zeiten waren vorbei. Mitglieder der neuen schwarzen Mittelschicht hatten sich inzwischen in besseren, ehemals rein weißen Wohnvierteln niedergelassen, auch in Pistorius’ direkter Nachbarschaft in Silver Woods. Mindestens drei von ihnen waren von den nächtlichen Schüssen auch geweckt worden und wurden später als Zeugen im Mordprozess gehört. Und noch eines hatte sich ganz unzweifelhaft positiv verändert: Es gab mittlerweile einen kulturellen Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe. Dementsprechend war der Blade Runner für alle Südafrikaner ein Star gewesen, egal ob sie Weiße oder Schwarze waren, für sie war er größte südafrikanische Held seit Nelson Mandela.

Wäre er 24 Stunden zuvor nach Mamelodi gekommen, hätte er bei den Menschen dort Begeisterungsstürme ausgelöst. Jetzt, um einen Eklat zu vermeiden und Pistorius einen unangenehmen Empfang zu ersparen, war die Polizei darauf bedacht, seinen Aufenthalt in dem für das Viertel zuständigen Krankenhaus möglichst geheim zu halten.

Labuschagne und der Mann, der (wie einst Mandela) über Nacht zu Südafrikas prominentestem Häftling geworden war, verbrachten fast drei Stunden miteinander in der Klinik, die meiste Zeit davon allein in einem kleinen Behandlungsraum – Laubuschagne auf einem Stuhl sitzend, Pistorius auf einem Krankenbett liegend. Irgendwann erschien ein Arzt, nahm Proben von den Partikeln unter Pistorius’ Fingernägeln und untersuchte seinen Körper auf Kratzer und Prellungen. Nach einer weiteren Wartezeit folgten Blut- und Urintests, die Pistorius schweigend über sich ergehen ließ. Die Tests fielen alle negativ aus. Pistorius hatte weder Alkohol noch illegale Drogen zu sich genommen, und es gab keine physischen Anhaltspunkte für eine körperliche Auseinandersetzung. Nichts, was man vor Gericht gegen ihn würde verwenden können. Umso wichtiger wurde es, Pistorius, so lange er die nächtlichen Ereignisse noch unmittelbar vor Augen hatte, eine entsprechende Reaktion zu entlocken. Der Psychologe stand allerdings vor dem Problem, dass Pistorius’ Anwälte der Polizei bereits untersagt hatten, den Sportler zu dem, was in der Nacht geschehen war, direkt zu befragen. Und so hatte er seit der Tat noch mit keinem Beamten gesprochen – sieht man einmal von den wenigen Wortwechseln beim Eintreffen der Polizei in seinem Haus ab.

Auf der Suche nach einem Thema, mit dem sich das Eis brechen ließ, erwähnte Labuschagne, dass er und Pistorius offenbar dieselbe High School in Pretoria besucht hätten. Er redete über Sport und stellte seinem Gegenüber Fragen zum Laufen, doch Pistorius, dem unentwegt Tränen über die Wangen rannen, ließ sich nicht auf ein Gespräch mit ihm ein. Wenn überhaupt, erhielt der Psychologe nur einsilbige Antworten. Doch dann löste eine seiner Fragen bei Pistorius einen Wutausbruch aus. Labuschagne hatte ihn gefragt, ob er etwas essen wolle.

»Wie können Sie nur glauben, dass ich jetzt etwas essen kann?«, schrie er ihn an. Auf so eine Reaktion hatte Labuschagne nur gewartet, der ein paar Minuten später noch einmal dieselbe Frage stellte, um erneut eine solche Antwort zu provozieren. Ob er wirklich sicher sei, dass er nichts essen möge, fragte er. Pistorius reagierte genauso fassungslos wie zuvor und begann so laut zu heulen, dass man ihn bis auf den Klinikflur hören konnte. Pistorius’ Verwandte Aimée und Arnold, die gerade mit zwei uniformierten Beamten auf dem Weg zu ihm waren, hörten ihn auch. Sie waren gekommen, um Pistorius frische Kleidung zum Wechseln zu bringen. Die würde er brauchen, weil die Polizei nicht über eine Freilassung auf Kaution befinden konnte und er die Nacht in einer Zelle verbringen musste, bevor er am nächsten Tag dem Haftrichter vorgeführt werden würde. Aimées und Arnolds Besuch war ebenso kurz wie bedrückend. Man hatte ihnen eingeschärft, keinen körperlichen Kontakt mit dem Verdächtigen zu suchen. Als sie gegangen waren, legte Pistorius sich wieder aufs Bett und wirkte noch niedergeschlagener als zuvor.

Um etwa 16 Uhr brachten Labuschagne und zwei weitere Beamte ihn zurück aufs Revier, wo er das erste Gespräch mit seinem Anwalt Brian Webber führte. Pistorius kannte Webber, seit er 13 Jahre alt war. Er war mit seinem Sohn zur Schule gegangen und viele Jahre lang sehr eng mit ihm befreundet gewesen. Damals hatte er auch gelegentlich bei den Webbers übernachtet. Der Anwalt hatte Pistorius immer sehr gemocht und später seine sportliche Karriere aufmerksam verfolgt. Es fiel ihm schwer, bei dieser ersten Unterredung die nötige professionelle Distanz zu wahren, nicht zuletzt angesichts der engen, nach Urin stinkenden Zelle, in der der Jugendfreund seines Sohnes die erste Nacht seiner Haft verbringen musste.

Labuschagne konnte der Staatsanwaltschaft am Ende des Tages nur wenig Substanzielles bieten. Aus dem Gemütszustand des Verdächtigen ergaben sich keinerlei Widersprüche. Er wirkte ganz ohne Zweifel wie jemand, dessen Leben von einem Moment auf den anderen in die Brüche gegangen war. Nichts von dem, was er gesagt oder getan hatte, ließ Rückschlüsse darauf zu, ob er Reeva Steenkamp vorsätzlich getötet hatte, wovon die Polizei ausging, oder ob es sich um einen schrecklichen Unfall handelte, wie Pistorius es in seinem ersten Anruf nach den Schüssen erklärt hatte.

2

Gefühle, die nicht ausgesprochen werden, verschwinden nicht einfach. Sie liegen gewissermaßen lebendig begraben unter der Oberfläche und kommen später in hässlicher Form wieder zum Vorschein.

SIGMUND FREUD

Oscar Pistorius kam am 22. November 1986 mit einer fibularen Hemimelie zur Welt. Diese Krankheit zeichnet sich durch das angeborene Fehlen oder die Unterentwicklung des Wadenbeins aus. Worauf dieser äußerst selten auftretende Geburtsfehler zurückzuführen ist, hat die Forschung noch nicht herausgefunden. Jedenfalls gab es bei Pistorius’ Eltern keine familiäre Vorbelastung. Bei dem späteren Sportler fehlten von Geburt an beide Wadenbeine, sodass seine Unterschenkel ungewöhnlich kurz waren. Die Knöchel waren nur halb ausgebildet und die Fersen zeigten zur Seite statt nach hinten. Sein Spann war nicht konvex, sondern konkav, d. h. sein Fuß besaß keine natürliche Wölbung, sondern eher eine Einbuchtung. Statt fünf Zehen besaß das Baby nur zwei. Den Eltern des kleinen Jungen war auf Anhieb klar, dass ihr Sohn auf diesen mickrigen verdrehten Füßen niemals würde stehen, geschweige denn laufen können.

Sheila Pistorius, geborene Bekker, war auf einen Namen getauft worden, der unter den weißen Südafrikanern, die sich selbst als »English-speakers« bezeichnen (weil sich in Südafrika jeder zu irgendeiner Art von Stammeszugehörigkeit historisch verpflichtet fühlt) und die etwa 40 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen, sehr beliebt war. Sie kümmerte sich um den Haushalt, während ihr Mann, Henke Pistorius, mal mehr, mal weniger erfolgreich als Unternehmer sein Glück versuchte. Als Oscar geboren wurde, liefen die Geschäfte sehr gut, sodass er seiner Familie den relativ hohen Lebensstandard der gehobenen südafrikanischen Mittelschicht zur Zeit des Apartheidregimes bieten konnte. Die Familie lebte in einem großen Haus hoch oben auf einem Hügel in Constantia Kloof in der reichen, pulsierenden Großstadt Johannesburg, etwa 60 Kilometer von der Hauptstadt Pretoria entfernt.

Wie die überwiegende Mehrheit der weißen Südafrikaner war Henke Bure. Die Buren hatten sich seit dem 17. Jahrhundert am Kap angesiedelt und aus dem Niederländisch der frühen Siedler ihre eigene Sprache, das Afrikaans, entwickelt. Henke blickte mit Stolz auf die Geschichte seiner Vorfahren zurück. Er war Calvinist und wie so viele Buren ein Waffennarr. Schon als Kind war ihm beigebracht worden, dass der jährlich als Feiertag begangene Gelübdetag ein entscheidender Moment in der Geschichte seiner Vorfahren war. Am 16. Dezember 1838 provozierte eine Gruppe von Buren, die infolge der Annexion des Kaplandes durch Großbritannien und der damit verbundenen politischen Veränderungen in der Region nach Norden weitergezogen waren, die ihnen feindlich gesinnten Zulu zu einem Angriff auf ihr Lager. Aus dieser Schlacht am Blood River gingen sie als Sieger hervor: 470 über Schusswaffen verfügende Trekker bezwangen eine nur mit Speeren bewaffnete Zulu-Armee von etwa 10 000 Mann. Angesichts ihrer immensen zahlenmäßigen Unterlegenheit gaben die Buren Gott im Vorfeld der Schlacht ein feierliches Versprechen ab: Sollten sie siegen, würden sie den Tag der Schlacht fortan der Verehrung Gottes widmen.

Ganz im Geiste dieses historischen Ereignisses legte Henke wenige Minuten nach der Geburt seines Sohnes ein ganz persönliches Gelübde ab. Kurz vor der Niederkunft hatte er dem Geburtshelfer noch erklärt, dass es ihm gleich sei, ob seine Frau einen Jungen oder ein Mädchen zur Welt brächte, solange das Kind nur zehn Finger und zehn Zehen habe. Als er dann die missgebildeten Füße seines neugeborenen Sohnes sah, hielt er das Baby mit beiden Händen hoch und erklärte vor den Augen der Mutter, des Arztes und der anwesenden Schwestern: »Dies hier ist mein Sohn Oscar und ich erkläre vor Gott, dass ich ihn allzeit lieben und zu ihm stehen werde, solange ich lebe.«

Sheila und Henke Pistorius mussten sich angesichts seines Geburtsfehlers alsbald für eine von mehreren Behandlungsmethoden entscheiden: Letztlich ging es um die Frage, ob chirurgische Maßnahmen zur Wiederherstellung des Bein- und Fußapparats die richtige Wahl waren, oder eine Amputation. Insgesamt konsultierten die Eltern elf Ärzte im In- und Ausland. Einige rieten zu einer operativen Korrektur beider Beine, andere schlugen eine rechtsseitige Amputation und die Operation der linken Seite vor. Zu der beidseitigen Operation unterhalb des Knies entschlossen sich die Eltern schließlich, nachdem sie ausgiebig mit dem südafrikanischen Arzt Gerry Versfeld gesprochen hatten.

Ohne den Rat des Orthopäden Dr. Versfeld, eines Weißen, der damals in einem Krankenhaus in Soweto arbeitete, wo ausschließlich Schwarze behandelt wurden, hätten Henke und Sheila Pistorius einen so drastischen Eingriff wahrscheinlich nicht gewagt und ihr Sohn Oscar wäre womöglich nie ein so erfolgreicher und berühmter Sprinter geworden, und auch Reeva Steenkamp hätte er dann wohl nicht kennengelernt. Die Entscheidung seiner Eltern stellte somit die Weichen für seinen weiteren Lebensweg.

Oscar Pistorius war Dr. Versfeld, der die Amputation persönlich durchführte, sein Leben lang dankbar dafür, dass dieser ihm durch seinen Eingriff letztlich den Weg zum Weltruhm bereitete und ihm sogar ermöglichte, bei den Olympischen Spielen antreten zu können.

Wären seine Unterschenkel in jungen Jahren nicht amputiert worden, hätte er seine ganze Kindheit hindurch bis als junger Erwachsener eine Vielzahl an Operationen über sich ergehen lassen müssen. Die Ärzte hätten seine Beine schrittweise verlängern und versuchen müssen, die Form seiner Füße in einer Reihe komplizierter Eingriffe zu korrigieren. Über einen Zeitraum von 16 bis 18 Jahren wären dazu acht bis zehn Operationen nötig gewesen. Und selbst dann wäre das Ergebnis noch alles andere als perfekt gewesen. Eine natürliche Wölbung hätten die Ärzte seinen Füßen nicht geben können. Sie wären immer verkrüppelt geblieben, und viel beweglicher wären sie auch nicht geworden. Als Kind und Jugendlicher hätte Pistorius all seine Kraft in einen sehr eingeschränkt funktionierenden Körper stecken müssen, und dennoch hätte er sich nur wie ein alter Mann in den eigenen vier Wänden bewegen können: vom Bett ins Badezimmer, mal kurz was aus der Küche holen – viel mehr wäre nicht drin gewesen. Ein Sprinter zu werden – undenkbar! Eine Strecke von 200 Metern zu überwinden, die Distanz, über die er mit einer Zeit von 21,97 Sekunden seine erste Goldmedaille gewann, hätte ihn Ewigkeiten gekostet. Seine Beine hätten keinerlei Federung besessen, keine Sprungkraft, wie Dr. Versfeld es ausdrückte. Stattdessen hätte er sich mit aller Kraft darauf konzentrieren müssen, zuerst den einen Fuß und dann den anderen zu heben. Später konnte sich Pistorius gut vorstellen, was der Arzt damit gemeint hatte. Im Lauf der Zeit war er einigen Menschen begegnet, die mit ganz ähnlichen Behinderungen zur Welt gekommen waren wie er, auch wenn meist nur ein Bein betroffen war. Er dagegen konnte sich sicher sein, dass man seine Behinderung nicht bemerkte, sofern er nur lange Hosen trug.

Zur Dankbarkeit, die er Dr. Versfeld gegenüber empfand, kam gegenseitige Sympathie. Aus der zunächst rein beruflichen Beziehung zwischen dem Arzt und der Familie Pistorius entwickelte sich nach und nach eine enge Freundschaft. Die Versfelds waren oft zu Gast bei Pistorius’ Eltern, und niemand bereute die Entscheidung, die sie getroffen hatten.

Dr. Versfeld rechnete es sich nie als Verdienst an, dass die Eltern sich so entschieden, wie sie es taten. Immer wenn sie sich bei ihm bedankten, erklärte er ihnen, dass er nichts weiter getan habe, als sie über eine bestimmte Möglichkeit zu informieren; die Verantwortung für den Entschluss, den sie letztendlich gefasst hatten, lag ganz allein bei ihnen. Dr. Versfeld war ein großer und schlanker Mann, sanftmütig und bescheiden, wenngleich er sich seiner beruflichen Fähigkeiten durchaus bewusst war. Als Kind hörte Pistorius oft, wie er sich im Gespräch mit seinen Eltern über die Vorstellung lustig machte, dass er mit seiner Berufswahl einer Art höherer Berufung gefolgt sei. »Das liegt alles nur daran, dass ich als Junge unglaublich gerne mit Holz gebastelt habe«, erklärte er mit einem verschmitzten Lächeln. »In der Schule hatte ich in Geometrie die besten Noten. Und dann habe ich Medizin studiert, da war es ganz natürlich, dass ich mich auf orthopädische Chirurgie spezialisiere. Schon als ich noch Holzarbeiten gemacht habe, musste ich viele Löcher bohren, Formen sehr akkurat zuschneiden und Winkel ausmessen. Und jetzt verdiene ich damit mein Geld.«

Doch wenn er sich daran erinnert, was in ihm vorging, als die Zeit gekommen war, den elf Monate alten Säugling zu operieren, wird er sehr ernst. Später gab er zu, dass es ihm ungeheuer schwer gefallen war, in diesem Fall die in seinem Beruf unerlässliche professionelle Distanz zu wahren.

»Meine Gefühle im Zaum zu halten, war nicht leicht. Es war alles andere als einfach, aber der Kopf sagte mir, dass ich das Richtige tat. Ich musste halt sehen, dass der Kopf die Oberhand behielt. Aber dennoch hat es mich große Überwindung gekostet, einem so kleinen Baby die Gliedmaßen abzutrennen.«

Auch rein technisch gesehen war die Aufgabe nicht leicht zu bewältigen. Es war nicht damit getan, einen Knochen durchzusägen und alles, was sich unterhalb der Schnittstelle befand, zu beseitigen. Einen Teil des geschädigten Fußes wollte Dr. Versfeld erhalten, um dem Jungen ein gewisses Maß an Mobilität zu ermöglichen, auch wenn er nicht auf seinen Prothesen stand, auf die er für den Rest seines Lebens angewiesen sein würde. Der zu erhaltende Teil war der Fersenballen, ein »natürliches Kissen« wie Dr. Versfeld es nannte, »ein sehr spezielles, aus kompakten Fettkügelchen bestehendes Gewebe«. Das Ziel des Arztes war es, beide Fersenballen – die ähnlich wie das Knie große Lastenträger sind – aus dem Fuß zu entfernen und sie unterhalb des Schienbeinstumpfs zu replantieren. So würde Oscar in der Lage sein, kurze Distanzen später auch auf seinen Stümpfen zurückuzulegen. Hätte man lediglich einen Schnitt unterhalb des Schienbeinkopfs gemacht, wäre das unmöglich gewesen. Die Haut besitzt an dieser Stelle keinerlei Fettpolster und ist so empfindlich, dass sie unter Belastung sehr schnell wund würde. Ohne eine Replantation des Fersenballens hätte Oscar auf seinen Stümpfen nicht aufrecht stehen können, ohne das Gleichgewicht zu verlieren.

Um die Fersenballen zu entfernen, musste Dr. Versfeld zunächst das Gewebe sehr nah am Fersenknochen abtrennen. Anschließend musste er die Achillessehne vom Ballen lösen, den Knöchel exartikulieren und die Sehnen entfernen, bevor er den freigelegten Ballen an den Schienbeinstumpf anfügen konnte. Jeder einzelne dieser Schritte verlangte höchste Konzentration. Dr. Versfeld führte die Operation manuell durch und verließ sich allein auf sein Augenmaß. Ganze vier Stunden dauerte der Eingriff, zwei Stunden pro Bein. Es war eine qualvolle Ewigkeit für die wartenden Eltern, aber es sollte sich lohnen: Später konnte sich der kleine Oscar auf seinen kurzen, dünnen, spitz zulaufenden Stümpfen ziemlich gewandt in der elterlichen Wohnung bewegen.

Hätte man die Amputation auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, hätte Pistorius’ Kindheit ganz anders ausgesehen. Man einigte sich darauf, die Amputation mit elf Monaten vorzunehmen, weil Kinder in diesem Alter in der Regel ihre ersten Schritte tun. Drei Monate darauf fand sich Familie Pistorius im Sprechzimmer von Trevor Brauckmann wieder, dem Prothetikspezialisten aus Pretoria, der Oscars erste Prothesen anfertigte. Der kleine Mann besah sich die zwei hölzernen Stelzen, die Brauckmann ihm gab, ganz genau. Mit nicht weniger Interesse beobachtete er dann, wie seine Stümpfe in die Ansatzstücke der Prothesen eingepasst wurden. Er hielt sich zunächst an zwei parallel zueinander verlaufenden Stangen fest, die er jedoch schnell losließ, um ganz verzückt im Behandlungsraum herumzulaufen und sich, wie alle Kleinkinder, die zum ersten Mal auf eigenen Beinen stehen, seiner neuen Selbstständigkeit zu erfreuen. Die Eltern hatten dem Termin mit gemischten Gefühlen entgegengesehen, sie waren hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und Selbstvorwürfen. Zu sehen, wie begeistert ihr Sohn seine neuen Gliedmaßen annahm, machte sie überglücklich.

In den folgenden Jahren lernte Pistorius mit seinem großen, ungestümen Bruder Carl draußen herumzurennen. Und nicht nur hierbei bestärkte ihn seine Mutter, die ihm einimpfte, sich niemals anmerken zu lassen, dass er sich körperlich benachteiligt fühlte. Mit einer anderen Einstellung wäre Pistorius vermutlich nie auf die Idee gekommen, sich mit den schnellsten Sprintern der Welt messen zu wollen. Wenn er an seine Kindheit zurückdenkt, erinnert er sich lebhaft an Fußballspiele auf asphaltiertem Boden und Ascheplätzen, an Mountainbike-Ausflüge mit seinem großen Bruder, daran, wie er auf Bäume kletterte, von denen er nicht nur einmal runterfiel und dann mit etlichen blauen Flecken heimkam. Woran er sich allerdings auch erinnert, sind die vielen schmerzhaften Wunden und Blasen an seinen Stümpfen, die ihn oft so sehr quälten, dass er sich manchmal monatelang nicht bewegen konnte – von gehen ganz zu schweigen – und alleine zu Hause bei seiner Mutter bleiben musste, statt mit seinen Freunden in die Schule zu gehen.

Es waren letztlich diese schmerzhaften Erfahrungen, die seinen Charakter formten, ihn abhärteten und ihm eine Zähigkeit verliehen, von der Versfeld voll höchster Anerkennung sprach, als er 2004 nach Athen reiste, um bei Pistorius’ erstem paralympischen Rennen dabei zu sein. Er war unter der jubelnden Menge, als der damals erst 17-Jährige dort seine erste Goldmedaille gewann. Versfeld war stolz auf die geradezu unglaublichen Leistungen und freute sich darüber, wie bescheiden Pistorius nach diesen – wie auch all seinen weiteren – Triumphen blieb.

Nichts hatte für den Arzt auf das hingedeutet, was sich neun Jahre später ereignete. Nichts von dem, was sein berühmtester Patient in den 26 Jahren, die er ihn kannte, gesagt oder getan hatte, hatte ihn jemals einen derartigen Kontrollverlust fürchten lassen. Der Mensch, der das getan hatte, erklärte Versfeld Freunden gegenüber, war ein Fremder für ihn. Das alles schien völlig absurd.

Alles andere als absurd war viele Jahre zuvor die Entscheidung von Pistorius’ Eltern für eine Amputation und gegen die chirurgische Korrektur des Geburtsfehlers ihres Sohnes gewesen. Nichtsdestotrotz erwies sie sich später gewissermaßen als eine Art faustischer Pakt mit dem Teufel. Pistorius erreichte und bekam alles, was er sich je erträumt hatte, doch er musste einen hohen Preis dafür zahlen. Hätten Sheila und Henke Pistorius auf andere Ärzte gehört, wäre ein völlig anderer Mensch aus ihrem Sohn geworden, sein Leben wäre in ganz anderen Bahnen verlaufen, was geschehen war, wäre nicht geschehen. Oscar wäre an einen Rollstuhl gefesselt gewesen und durch die zigfachen Operationen, denen er sich als Heranwachsender hätte unterziehen müssen, hätte er viel öfter für längere Zeit nicht zur Schule gehen können. Seine Persönlichkeit hätte sich infolgedessen ganz anders entwickelt. Seiner Mutter wäre es wohl kaum so erfolgreich gelungen, ihn davon zu überzeugen, ein ganz normaler Junge zu sein. Sie hätte andere Methoden zur Steigerung seines Selbstwertgefühls entwickeln müssen. Seine Klassenkameraden hätten ihn bestenfalls bemitleidet, wenn er mit dem Rollstuhl angekommen oder durch die Schule gehumpelt wäre; vielleicht hätten sie sich aber auch über ihn lustig gemacht. Mit etwas Glück hätten ihn diese Erfahrungen stark und klug gemacht, viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass er sich irgendwann wie ein durch seine Behinderung stigmatisierter Außenseiter vorgekommen wäre und sich am liebsten vor aller Welt versteckt hätte.

Genauso fühlte er sich auch, nachdem er die tödlichen Schüsse auf seine Freundin abgefeuert hatte. All das Elend und die Schmach, die ihm als Heranwachsender erspart geblieben waren, empfand der 26-Jährige nun auf einen Schlag in den frühen Morgenstunden des 14. Februar 2013. Seine Beziehung zu der schönen, weltgewandten Reeva Steenkamp zeigte der Welt, dass er es geschafft hatte, dass er nicht nur in der Sportarena, sondern auch im Leben auf dem Siegertreppchen stand. Reevas Leben, und damit in gewisser Weise auch sein eigenes auszulöschen, verurteilte ihn letzten Endes zu dem Schattendasein, das zu führen er sein ganzes Leben lang mit aller Kraft vermieden hatte. Einige empfanden angesichts seines Schicksals Mitleid mit ihm, andere verachteten ihn gerade deshalb umso mehr – und alles, was er sich so hart erkämpft hatte, war von einem Moment auf den anderen für immer in unerreichbare Ferne gerückt.

3

Von einem, der nicht klug genug war – doch zu sehr liebte.

SHAKESPEARE, Othello

In seiner Gefängniszelle hatte er lediglich eine Decke, mit der er sich auf den Betonboden legen konnte. Aber in der ersten Nacht nach seiner Tat hätte er ohnehin nicht schlafen können. Seit er ein kleiner Junge war, hatte er sich immer vor Verbrechern gefürchtet, jetzt wusste er, wie es sich anfühlte, einer zu sein. Dieses Gefühl verstärkte sich noch am nächsten Morgen – es war Freitag, der 15. Februar 2013. Begleitet von einem Polizeikonvoi fuhr man ihn zum Gericht im Zentrum von Pretoria. Dort wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der bestätigte, was er bereits ahnte: Die Staatsanwaltschaft klagte ihn wegen vorsätzlichen Mordes an. Bei dem Wort »Mord« brach Pistorius in Tränen aus. Seine Schwester Aimée, die mit seinem Onkel und einigen anderen Familienmitgliedern direkt hinter ihm saß, schlug die Hände vors Gesicht und weinte.

Die Entscheidung über eine Freilassung auf Kaution wurde auf eine Anhörung am kommenden Dienstag vertagt und in die Hände des Richters Desmond Nair gelegt. Unter dem Apartheidregime hätte dieser erfahrene und angesehene Jurist aufgrund seiner indischen Abstammung keine Karriere machen können. In Südafrika, wo es ähnlich wie in Deutschland kein Geschworenengericht gibt, besitzen die Richter eine enorme Entscheidungsbefugnis. Von ihnen wird erwartet, an jeden Fall völlig unvoreingenommen und unparteiisch heranzugehen. Verteidiger wie Staatsanwälte setzen sich gründlich mit den privaten und professionellen Biografien der Richter auseinander, um womöglich auf Hinweise zu stoßen, wie die aktuelle Verhandlung im eigenen Interesse in eine bestimmte Richtung gesteuert werden könnte. Pistorius’ Anwälte glaubten einen Ansatzpunkt bei einem bemerkenswerten Fall von 2011 gefunden zu haben, in dem Nair das Urteil fällte.

Es handelte sich um den Fall des weißen Rugbyspielers »Bees« Roux, eines Buren, der wegen Totschlags an einem schwarzen Polizisten angeklagt war. Bei einer Besprechung im Vorfeld der eigentlichen Anhörung, an der neben Roux, seinem Anwalt und dem Staatsanwalt auch der Bruder und die Ehefrau des Opfers teilnahmen, brachte Roux gegenüber den Anwesenden sein aufrichtiges Bedauern zum Ausdruck und schilderte den Tathergang aus seiner Sicht: Es sei Nacht gewesen und er habe geglaubt, der Beamte habe ihn ausrauben wollen. Daher schlug der hochgewachsene Roux auf den Polizisten ein, der sofort das Bewusstsein verlor. Roux habe noch versucht, ihn wiederzubeleben, doch es war bereits zu spät. Mit Tränen in den Augen entschuldigte sich Roux bei den Angehörigen des Opfers und flehte sie an, ihm zu vergeben. Und das taten sie tatsächlich. Zuerst nahm der Bruder des Opfers, der ebenfalls weinte, Roux in die Arme, dann dankte die Witwe ihm in einer kurzen Ansprache für seine Aufrichtigkeit und erklärte, dass auch sie ihm vergeben wolle. Der Staatsanwalt schlug daraufhin vor, dass sich Roux der fahrlässigen Tötung für schuldig bekenne und der Familie des Opfers ein Schmerzensgeld zahle, woraufhin man ihn im Gegenzug zu einer Haftstrafe von fünf Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilte. Nair als vorsitzender Richter ließ sich auf diesen Vorschlag ein – und Roux war ein freier Mann.

Würde Nair die Parallelen zwischen den beiden Fällen erkennen und Pistorius’ Kautionsantrag ebenso wohlwollend beurteilen wie den von Roux? Pistorius’ Anwälte wollten das gerne glauben. Zudem gab es noch einen weiteren Umstand, der etwas mit seinem persönlichen Umfeld zu tun hatte und sie zuversichtlich stimmte, dass Nair nachsichtig sein könnte. Sie hatten herausgefunden, dass die Familie des Richters gerade selbst einen schweren Schicksalsschlag zu verarbeiten hatte: Nairs Cousine hatte sich und ihre Kinder umgebracht. Die Anwälte von Pistorius hofften, dass Nair bei der Anhörung am kommenden Dienstag aufgrund seines persönlichen Schmerzes empfänglich wäre für die extreme Situation des Angeklagten, dem seine Qualen förmlich ins Gesicht geschrieben standen, und dass er deshalb zu dessen Gunsten urteilen würde.

Doch bis Dienstag war es noch lange hin, und während die Beamten Pistorius vom Gerichtssaal aus zu einem Einsatzwagen führten, mit dem er auf ein Revier in den mittelständischen und ehemals rein weißen Stadtteil Brooklyn gebracht wurde, kreisten seine Gedanken beständig um seine Tat und all das Schreckliche, das ihm noch bevorstand. Er musste noch mindestens vier weitere Nächte im Gefängnis verbringen, und falls man ihn nicht auf Kaution freiließ, blieb er auf jeden Fall bis zum Ende des Prozesses, dessen Dauer nicht absehbar war, hinter Gittern. Sollte man ihn dann für schuldig befinden, würde er den Großteil seines restlichen Lebens in der Gesellschaft von Schwerverbrechern verbringen. 25 Jahre Haft drohten ihm – mindestens –, falls man ihn im Sinne der Anklage des vorsätzlichen Mordes für schuldig befand.

Angesichts der Journalisten und Fotografen, die sich vor dem Sitzungssaal und dem Gerichtsgebäude drängten und den Polizeiwagen, in dem er abgeführt wurde, belagerten, wurde ihm schlagartig bewusst, welche Wellen sein Fall in der Öffentlichkeit schlug. Und das mediale Interesse wurde angesichts der mysteriösen Umstände von Reevas Tod noch zusätzlich befeuert. Wäre das, was sich in den frühen Morgenstunden des Valentinstags in seinem Haus abgespielt hatte, völlig unstrittig gewesen, hätte man von vornherein gewusst, dass er Reeva Steenkamp entweder vorsätzlich erschossen hatte oder ihr Tod ein tragischer Unfall gewesen war, wäre das Interesse an seinem Fall bei Weitem nicht so groß und so lang anhaltend gewesen. Was den Reiz an der Geschichte Monat für Monat auf einem gleichbleibend hohem Niveau hielt, war die Tatsache, dass man über das, was sich in der Tatnacht ereignet hatte, bis zuletzt nur spekulieren konnte. Tag für Tag diskutierten zahllose Menschen überall auf der Welt darüber, ob Pistorus seine Freundin nun vorsätzlich erschossen hatte oder nicht.

Seine Prominez und Reevas Schönheit trugen zusätzlich dazu bei, dass der Fall von sehr vielen mit einer gewissen Leidenschaft diskutiert wurde – wobei dies wohl vor allem mit Pistorius zu tun hatte, den die meisten Menschen als öffentliche Person offenbar gut genug zu kennen glaubten, um ein vermeintlich fundiertes Urteil über ihn fällen zu können. Unabhängig von der Prominenz war es das Mysteriöse der Tat, das die Öffentlichkeit bewegte, ähnlich wie bei zwei anderen berühmten zeitgenössischen Kriminalfällen. Der erste ist der des 2007 in Portugal spurlos verschwundenen Mädchens Madeleine McCann, der zweite der von Amanda Knox, die – ebenfalls im Jahr 2007 – des Mordes an Meredith Kercher beschuldigt wurde. In beiden Fällen diskutierten weltweit Millionen Menschen im Gefühl, genau zu wissen, was in der Tatnacht geschehen war.

Im Fall McCann war man vielfach der Meinung, dass die Eltern des Mädchens, beides Ärzte, ihr Kind mit einer Überdosis Schlaftabletten unabsichtlich getötet und die Leiche danach fortgeschafft haben müssten, während sie der Welt vormachten, dass das Mädchen entführt worden sei. Ähnlich im Fall Knox, wo viele überzeugt waren, dass die angeklagte Amerikanerin keinesfalls unschuldig sei, wie sie beteuerte, sondern sich vielmehr an einer satanistischen Gruppensexorgie beteiligt habe, in deren Folge ihre Freundin Meredith grausam zu Tode gekommen sei. Andere waren sich hingegen absolut sicher, dass Amanda Knox – ebenso wie die McCanns – die volle Wahrheit sagte und ein Opfer schändlicher Verleumdungen sei.

Tatsächlich verriet das, was all diese Leute taten, wenn sie die Medien nach Informationen durchforsteten, die ihre Meinung untermauerten, mehr über sie selbst, über ihre Vorurteile und Beweggründe, als über das, was wirklich passiert war. Denn die Wahrheit kannten nur jene ihnen völlig fremden Menschen, an deren persönlichen Dramen sie sich ergötzten.

Ein weiterer aufsehenerregender Fall, der Parallelen aufwies, war der Mordprozess gegen den amerikanischen Footballspieler O. J. Simpson. Auch er wurde weltweit mit großem Interesse verfolgt. Bei Simpson war es ähnlich wie bei Pistorius: Berühmter Sportler tötet schöne Frau, die er liebte. Die Mehrheit der Amerikaner war überzeugt, dass der Footballspieler des Mordes an seiner Ex-Frau Nicole Brown schuldig war – und das noch bevor der Mordprozess 1995 in Los Angeles überhaupt begonnen hatte. Doch hier enden auch schon die Übereinstimmungen. Der Fall Simpson folgte einem klassischen Krimischema: Eine Leiche war entdeckt worden, und die Polizei musste ermitteln, wer der Mörder war. Den sah man schließlich in Simpson, woraufhin es zur Aufgabe der Polizei und der Staatsanwaltschaft wurde, den Beweis für seine Tat zu erbringen.

In Pistorius’ Fall stellten sich die Fragen nach dem Wer, Wann, Wo und Wie gar nicht. Und rassistische Motive konnte man auch ausschließen – wobei das für Pistorius natürlich kein großer Trost war. Im Fall Simpson war der Verdächtige ein Farbiger, sein Opfer eine Weiße gewesen, dementsprechend gespalten war die Meinung dazu in der amerikanischen Öffentlichkeit. Das war in Pistorius’ Fall ganz anders, wo es keine eindeutig ethnisch motivierte Parteinahme für oder gegen den Verdächtigen gab. Der namhafte farbige Publizist Justice Malala schrieb einmal: »Wir Südafrikaner können Oscar Pistorius nicht laufen sehen, ohne das Gefühl zu haben, zusammenbrechen, weinen und vor Freude jubeln zu müssen.« Das zu wissen, war für Pistorius immer sehr beglückend.

Es erfüllte ihn als Südafrikaner mit Stolz, dass die Menschen in seiner Heimat mit ihrer Apartheidvergangenheit in ihrer Bewunderung für erfolgreiche nationale Sportler – nicht nur für ihn – farbenblind waren. Südafrikaner ganz gleich welcher Hautfarbe hatten Rugbyspieler wie den Weißen Francois Pienaar und den Mulatten Bryan Habana sowie Cricketspieler wie den asiatischen Moslem Hashim Amla und den Farbigen Makhaya Ntini ins Herz geschlossen. Pistorius erinnerte sich an die Worte Nelson Mandelas, dass der Sport wie wenig anderes in der Lage sei, Rassenschranken zu überwinden. Niemand wollte sich ausgeschlossen fühlen, wenn es einen Sieg der Nationalmannschaft zu feiern gab.

Was Pistorius von all den gerade genannten Sportlern unterschied, die ihre Landsleute ebenso begeistert hatten wie er selbst, war seine besondere Physis. Sie machte ihn zu einem Symbol für das unermüdliche Streben der Nation, das schwere Erbe der Vergangenheit hinter sich zu lassen. Jeder Südafrikaner nahm Anteil an seinen Erfolgen, die das Nationalgefühl der Unbezwingbarkeit stärkten, das alle Südafrikaner, gleich welcher Hautfarbe, einte. Jeder hatte sich mit Pistorius identifiziert, weil er das Selbstverständnis der Südafrikaner personifizierte, den unbedingten Willen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Die Buren, deren Vorfahren im frühen 19. Jahrhundert von der Kapregion aus nach Norden gezogen waren, um ein unwirtliches Land zu kolonialisieren und fruchtbar zu machen, wurden nie müde, sich selbst und alle, die ihnen zuhörten, daran zu erinnern, dass das, was sie ausmache, sich am besten mit dem Begriff »Überlebende« in Worte fassen lasse. Überlebende sind per definitionem Pragmatiker. Dieser gemeinsamen Erfahrung ist es zu verdanken, dass schwarze wie weiße Südafrikaner, anders als so manche ethnische Gruppen anderswo, denen es nicht gelingt, alte Fehden zu überwinden, in der Lage waren, das Apartheidregime hinter sich zu lassen und sich zu versöhnen. Südafrikaner betrachten sich selbst als eine Nation, die Probleme angeht und löst, und aus eben dieser Tatkraft erwuchs eine ganz eigene südafrikanische Haltung, die sich vor Zeiten zwar unter den Buren herausgebildet hatte, inzwischen aber so etwas wie das Lebensgefühl und den Nationalcharakter aller Südafrikaner ausmachte. Einen Plan aufstellen und die Dinge anpacken, darum geht es. Und wenn man sich Pistorius’ Lebensgeschichte vor diesem Hintergrund ansah, schien sie eine strahlende Erfolgsstory des typisch südafrikanischen Kampfgeistes zu sein, dessen Mantra ist: »Wir werden dieses Hindernis überwinden. Uns wird schon etwas einfallen. Irgendwie werden wir es schon schaffen.«

Durch seine internationalen Erfolge hatte Pistorius den Menschen in aller Welt gezeigt, dass Südafrikaner tatsächlich aus härterem Holz geschnitzt sind. Er war für alle ein Vorbild: Wenn er trotz seines schweren Schicksals die Dinge anpacken und es bis ganz nach oben schaffen konnte, dann konnte es jeder. Pistorius hielt seinen Landsleuten einen ihnen schmeichelnden Spiegel vor, der sie genauso zeigte, wie sie sich sehen wollten.

Doch damit war es nun vorbei. Jetzt repräsentierte er den Bodensatz Südafrikas. Obschon die Menschen ihn nur durch die Medien kannten, kaum etwas über Reeva Steenkamp wussten und rein gar nichts über das, was sich in der Tatnacht zwischen ihnen ereignet hatte, sahen viele in ihm nun das Monster, das seine Freundin vorsätzlich getötet hatte, nicht etwa in Panik, sondern in Rage, und sie verlangten eine Strafe, die dem Verbrechen angemessen war und überdies die unmissverständliche Botschaft aussenden sollte, dass Frauen in Südafrika genug gelitten hatten.

Wie es zu diesen heftigen Reaktionen kam, wird nachvollziehbarer anhand der Statistiken. Südafrika steht bezüglich seiner Mordrate im internationalen Vergleich auf Rang zehn; 2013 ereigneten sich dort durchschnittlich 45 Morde pro Tag. Was Gewalt gegen Frauen anbelangt, ist das Land sogar unangefochten weltweiter Spitzenreiter. Alle vier Minuten wird in Südafrika eine Frau oder ein Mädchen – meist ein Teenager, gelegentlich aber auch ein Kind – vergewaltigt, alle acht Stunden wird eine Frau von ihrem Mann oder Lebenspartner getötet. Dieses Phänomen hat in Südafrika sogar einen eigenen Namen, es nennt sich »Intimate Femicide«. In den Augen vieler Südafrikaner hatte Pistorius den erschütternden Statistiken einen weiteren Zähler hinzugefügt. In den Wochen und Monaten nach Steenkamps gewaltsamem Tod war die Presse voll von Kommentaren und Leserbriefen, die seinen Fall in den Kontext von Gewalt gegen Frauen rückten.

Er hasste das. Er hasste die Ungerechtigkeit, die darin lag, dass die Menschen seine Schuld voraussetzten, ohne dass er überhaupt die Gelegenheit gehabt hatte, seine Version der Geschichte vor Gericht schildern zu können, und es beschämte ihn zutiefst, dass man ihn als Frauenhasser darstellte. Umso mehr, als sich Reeva selbst aktiv für Frauenrechte eingesetzt und Vergewaltiger scharf verurteilt hatte. Und Pistorius hatte sie darin immer unterstützt, hatte ihre Empörung und ihr Entsetzen über ein gerade aktuelles Verbrechen geteilt, bei dem der Täter derart brutal vorgegangen war, dass selbst Präsident Jacob Zuma bei seiner alljährlichen Rede zur Lage der Nation darauf eingegangen war.

Am 3. Februar 2013 wurde ein 17-jähriges Mädchen namens Anene Booysen aus einer armen ländlichen Gemeinde bei Kapstadt auf einer Baustelle nahe einer Bar, wo sie den Abend mit Freunden verbracht hatte, vergewaltigt, verstümmelt und halbtot zum Sterben liegengelassen. Ein Arzt, der versucht hatte, ihr das Leben zu retten, soll Presseberichten zufolge gesagt haben, dass ihr der Täter nach der Vergewaltigung den Bauch aufgeschlitzt und die Gedärme herausgezogen habe. Pistorius und Reeva hatten über den Fall gesprochen und waren beide über das bestialische Verbrechen so entsetzt wie der Rest der Nation. Reeva teilte ihre Gefühle auch auf Instagram mit. »Ich bin heute Morgen in einem glücklichen, sicheren Heim aufgewacht«, schrieb sie. »Das war nicht jedem vergönnt. Verurteilt die Vergewaltigung in SA. RIP Anene Booysen. #rape #crime #sayNO.« Noch am 13. Februar hatte sie an einer Rede gearbeitet, die sie zwei Tage später im Gedenken an Anene Booysen und zu Ehren der »Black Friday Campaign for Rape Awareness« vor Schülern einer Johannesburger Schule halten sollte.

Es fällt nicht leicht, sich vorzustellen, wie eine Frau mit einem derart ausgeprägten sozialen Gewissen, die solch eine Rede vorbereitet, das Bett gleichzeitig mit einem Monster teilt. Dennoch haben viele genau das gedacht, insbesondere die Frauenliga des Afrikanischen Nationalkongresses, der Partei Nelson Mandelas. Pistorius wurde Zeuge, wie Angehörige der Frauenliga vor dem Gerichtsgebäude, in dem sein Kautionsantrag verhandelt wurde, seinen Kopf forderten. »Echte Männer vergewaltigen nicht und töten keine Frauen«, hieß es auf einem Plakat, »Pistorius soll im Gefängnis verrotten« auf einem anderen. Lulama Xingwana, Ministerin für das Ressort Frauen, Kinder und Behinderte, war ebenfalls unter den Demonstranten und forderte lautstark, den Antrag auf Freilassung auf Kaution abzulehnen.

Dieselbe Ministerin ging sogar so weit, die Buren und ihre Kultur im Allgemeinen für Reevas Tod verantwortlich zu machen. »Junge Buren, die im calvinistischen Glauben erzogen wurden, sind davon überzeugt, dass sie eine Frau besitzen, dass sie ein Kind besitzen, dass sie alles besitzen, und dass sie daher auch ein Leben nehmen können, einfach weil es ihnen gehört.« Später entschuldigte sie sich für ihre Worte und nahm ihre Aussagen zurück, vielleicht weil sie durch Gespräche mit anderen farbigen Frauen begriffen hatte, dass es sich nicht um ein rein ethnisches Problem handelte und dass es in Südafrika keine soziale Schicht gab, deren Männer ein Monopol auf den tugendhaften Umgang mit Frauen für sich beanspruchen konnten.

Einiges von dem, was Henke Pistorius im Zusammenhang mit der Tat seines Sohnes äußerte, war genauso wenig hilfreich wie die unbedachten Worte der Ministerin. Am Tag, nachdem sein Sohn Reeva Steenkamp erschossen hatte, sagte er gegenüber der Presse, der Afrikanische Nationalkongress sei nicht in der Lage, Weiße vor Verbrechen zu schützen, daher sähen sich Menschen wie er dazu genötigt, sich zu bewaffnen. Die rassistischen Untertöne, die in dieser Aussage mitschwangen, weil Henke nicht begriff, dass Schwarze viel stärker unter der landesweiten Kriminalität zu leiden haben als Weiße, sorgten in der Öffentlichkeit für einen großen Aufschrei und brachten seinen Sohn noch mehr in Verruf – falls das überhaupt möglich war. Henke machte alles noch viel schlimmer, als er in völliger Verkennung der Lage sagte: »In unserer Familie achten wir das Leben viel zu sehr, als dass wir bei jeder sich bietenden Gelegenheit zur Waffe griffen. Ich war durchaus schon in Situationen, wo ich von einer Waffe hätte Gebrauch machen können, aber wir sind dazu erzogen worden, das Leben anderer sehr hoch zu schätzen.«

Die lautstarke Empörung derer, die überzeugt waren, dass Henkes Sohn das Leben seiner Freundin so wenig wertgeschätzt hatte, dass er sie vorsätzlich ermordete, hallte quer durchs ganze Land. Sie hatten Reeva zwar nicht gekannt, aber ihr Tod ging ihnen sehr nahe. In ihrem Schicksal spiegelte sich alles, was Frauen in Südafrika in Angst und Schrecken versetzte. In ihrem Land war eine Kultur der Gewalt alltäglich, die Männer für das Leid, das sie anderen zufügten, abstumpfte – selbst wenn sie diesen anderen nahestanden oder mit ihnen befreundet waren. Das Männlichkeitsideal war in Südafrika derart pervertiert, dass das Misshandeln und Vergewaltigen von Frauen – nicht zuletzt auch durch Polizisten – fast schon etwas Alltägliches und Normales war. Tag für Tag wurden überall im Land mit Waffen jeder Art Menschen bedroht, verletzt oder ermordet. In Südafrika kamen Männer, die einen Mord begingen, ungestraft davon. Vor diesem Hintergrund bot Pistorius’ aufsehenerregender Fall die Gelegenheit, ein Exempel zu statuieren und zu zeigen, dass nicht das Recht des Stärkeren gilt. Die Feministinnen, die auf Rache sannen, wollten Pistorius stellvertretend für alle Frauenhasser brennen sehen.

Tatsächlich hatte die Strafe für Pistorius längst begonnen, noch bevor die Staatsanwaltschaft im Prozess überhaupt eine Anschuldigung gegen ihn erhob, ja sogar noch vor seiner Anhörung im Zusammenhang mit seinem Kautionsantrag. In seiner Zelle im Polizeirevier Brooklyn, wohin er nach seinem ersten Gerichtstermin verbracht wurde, schlief er abermals auf dem nackten Boden. Aimée, Carl und sein Onkel Arnold versuchten zu trösten, verstärkten dadurch aber eher Pistorius’ Leid. Der Kontrast zwischen dem unbeschwerten Leben, das sie wenige Tage zuvor noch geführt hatten, und ihrer aktuellen Lage führte ihnen überdeutlich vor Augen, wie sehr sich das Leben von ihnen allen auf einen Schlag verändert hatte.

Pistorius war nicht mehr der Wundersprinter, der eine strahlende Zukunft vor sich hatte. Er war ein Häufchen Elend, gefangen im Körper eines durchtrainierten Athleten, der ein Verbrechen begangen hatte, das sich nicht wiedergutmachen ließ. Zumindest nicht in diesem Leben. Onkel Arnold, der in schweren Zeiten Trost und Beistand bei Gott suchte, kannte einen Pfarrer, der bereit war, Pistorius in seiner Zelle zu besuchen. Der Geistliche verbrachte viele Stunden an der Seite des gefallenen Stars, las ihm aus der Bibel vor und sprach über Gottes unergründliche Wege und seine unermessliche Gnade. Pistorius kam dadurch ein wenig zur Ruhe, dennoch fand er während der sechs Tage und Nächte, die er in der Zelle verbrachte, kaum Schlaf. Er aß wenig und litt unter chronischen Kopfschmerzen. Weder geistig noch körperlich war er in der Lage, sich mit seinen Anwälten auseinanderzusetzen, die von ihm dringend eine schlüssige Schilderung der Ereignisse in der Tatnacht benötigten, damit sie ihre Strategie für die Anhörung vorbereiten konnten.

Seine Verteidiger waren für Pistorius keine Fremden. Er wurde vertreten durch Brian Webber und Kenny Oldwadge; Letzterer war für seinen Mandanten in der Vergangenheit bereits zweimal vor Gericht tätig gewesen. Verglichen mit dem, worum es jetzt ging, konnte man diese älteren Fälle allerdings nur als Lappalien betrachten. 2009 war Pistorius mit einem Speedboot in einen Holzpier gekracht, wobei er sich den größten Schaden selbst zugefügt hatte: Er hatte sich den Kiefer und ein paar Rippen gebrochen und zwei Tage lang im Koma gelegen; sein Gesicht musste mit 180 Stichen genäht werden. Im zweiten Fall war er von einer Frau verklagt worden, die ihm vorwarf, ihr – die zum Tatzeitpunkt selbst betrunken gewesen war – auf einer Party in seinem Haus eine Tür vors Gesicht geschlagen zu haben. In beiden Fällen hatte Oldwadge Pistorius geholfen, um eine gerichtliche Verurteilung herumzukommen. Der Sportler betrachtete Kenny und Brian nicht nur als seine Anwälte, die er für ihre Dienste bezahlte, sondern auch als seine Freunde.