8,99 €

Mehr erfahren.

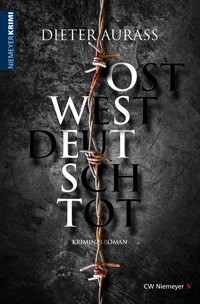

- Herausgeber: CW Niemeyer

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

SPIONE SIND AUCH NUR MENSCHEN Bonn 1988 – ein DDR-Bürger wird in seinem Hotel ermordet. Da er SED-Funktionär war, setzt die DDR-Regierung die Mitwirkung eines Kripobeamten aus Ost-Berlin bei den Ermittlungen durch. Die Zusammenarbeit mit einem Bonner Kriminalbeamten, der ihn für einen Stasi-Spitzel hält, gestaltet sich schwierig. Es treffen zwei sehr unterschiedliche Charaktere aufeinander, die aber im Laufe der Ermittlungen erkennen, wie ähnlich sie sich doch in vielen Dingen sind. Erschwerend kommt hinzu, dass sich Nachrichtendienste in die Ermittlungen einmischen: BfV, BND, aber auch die Staatssicherheit der DDR. War das Opfer ein Spion, ein Doppelagent oder ist Geld der wahre Hintergrund des Verbrechens? Die Zahl der Motive und der möglichen Täter ist groß.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Denn was auch immer auf Erden besteht, besteht durch Ehre und Treue. Wer heute die alte Pflicht verrät, verrät auch morgen die neue.Adalbert Stifter (1805–1868), österreichischer Erzähler, Romanschriftsteller, Novellist und Maler

Die Geschehnisse, sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über www.dnb.de© 2022 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.comEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8428-3

Dieter AurassOST WESTDEUTSCH TOT

In den Staaten, in denen es die meisten freien Menschen gibt, da gibt es die wenigsten Spitzel. Aber in den Staaten, in denen es die meisten Spitzel gibt, da gibt es die wenigsten freien Menschen.Christo Botew (1849–1876 [gefallen]), bulgarischer Lyriker und Publizist

FürAdi Ahlefeld, meinen leider viel zu früh verstorbenen Freund und Kollegen. Wir haben viel zusammen erlebt, viel Spaß gehabt und vor allem viel gelacht.In dankbarer Erinnerung an unseren gemeinsamen Weg.Ich denke, dieses Buch hätte dir gefallen.

Prolog I

Ostberlin, am Teltow-Kanal, 4. November 1963

War das ein Schatten, der sich da bewegt hat?

Die Nacht war noch nie sein Freund gewesen. Und vor allem die Schatten, die alles Mögliche hätten sein können, hatten ihm schon als Kind Angst gemacht.

Aber welcher frisch gebackene Offizier der Nationalen Volksarmee der DDR hätte schon zugegeben, dass er eher der Tageslicht-Typ war und sich vor der Dunkelheit fürchtete?

Und dann war da ja auch noch die Angst vor der Angst.

Was war, wenn er aus Furcht einen Fehler machte, falsch reagierte oder auf nicht-existente Schatten schoss?

Nicht, dass es da viel gegeben hätte, was man hätte falsch machen können. Die Befehle waren klar und eindeutig:

Jeder, der versucht, diese Grenze zu überwinden, wird ein einziges Mal angerufen.Sollte der Republikflüchtling nicht sofort aufgeben, ist ohne weitere Warnung zu schießen.Genau darauf waren sie trainiert worden. Immer und immer wieder. Sie alle hatten in vielen Tests und Überprüfungen beweisen müssen, dass sie treue Bürger der noch jungen Republik waren, überzeugte Anhänger des real existierenden Sozialismus und sie dem geleisteten Eid treu sein würden, ihr Volk vor allen äußeren und inneren Feinden zu schützen.

Auch vor dem Verrat am Volke, den es bedeutete, wenn jemand den Versuch unternahm, den antiimperialistischen Schutzwall zu überwinden und zum Feind der Arbeiterklasse auf der anderen Seite überzulaufen.

Er wusste, dass es in den vergangenen zwei Jahren schon einige solcher Versuche gegeben hatte, und in Kreisen der Armee kursierten Gerüchte, dass dabei auch schon einige Male geschossen worden war. Es hatte Festnahmen, Verletzte und auch schon Tote gegeben. Genaue Zahlen wurden nicht veröffentlicht, und es war den Soldaten auch verboten, darüber zu reden.

Er war grundsätzlich ein positiv denkender Mensch und deshalb überzeugt, dass nicht ausgerechnet während seiner Wache jemand versuchen würde, genau in diesem Abschnitt den Teltow-Kanal zu überwinden, um in den gegenüberliegenden Westberliner Stadtteil Zehlendorf zu gelangen.

„Da ist doch was! Schau mal, da vorne rechts!“, riss ihn plötzlich die laute Stimme seines Kameraden völlig unerwartet aus seinen Gedankengängen ... die ihn eigentlich von seinen Ängsten hatten ablenken sollen.

„Was? Wo?“

„Da!“

Sein Kamerad zeigte in die Richtung, in der sich angeblich etwas bewegt haben sollte.

Und sosehr er sich bemüht hatte, sie in Schach zu halten, so plötzlich war sie wieder da: die Angst vor den Schatten.

Es war eine Stunde nach Mitternacht, der neue Tag war zwar angebrochen, aber die Dunkelheit würde noch für viele Stunden nicht weichen. Er starrte in die Schwärze über dem Wasser des Kanals. Es ging fast kein Wind, und er versuchte angestrengt, auch nur das geringste Geräusch zu hören ... vergeblich.

„Da, genau da drüben!“, schrie sein Kamerad, und er sah, wie der andere neben ihm die Waffe nach oben riss und in die angezeigte Richtung anlegte. Dabei rief er mit lauter, aber nicht zu überhören leicht unsicherer Stimme: „Halt, stehen bleiben oder wir schießen!“

Meint er das wirklich ernst? Ich sehe überhaupt nichts.

Im gleichen Moment hörte er kurz vor sich im Wasser ein Plätschern und fuhr in die neue Richtung herum. Gerade als er eine laute Warnung in Richtung des Geräusches rufen wollte, begann sein Kamerad zu schießen. Gleichzeitig brüllte er wie ein Kamikazepilot kurz vor dem Auftreffen seines Flugzeuges in ein feindliches Schiff: „Aaaaaahhhhhhh!“

Sein Schrei wurde von dem schnellen „Tack, tack, tack, tack, tack!“ seiner Maschinenpistole nahezu übertönt.

Erst als er das Rucken in seiner Hand bemerkte, fiel ihm auf, dass seine eigene Waffe das gleiche Geräusch von sich gab und sich langsam von links nach rechts bewegte ... bei jedem „Tack“ ein wenig weiter ... und bei jedem „Tack“ sah er auf dem bisher ruhigen Wasser eine neue Fontäne aufspritzen, die sich in einer fast geraden Linie von links nach rechts bewegte. Ihm war nicht klar, warum er gerade in diesem Moment an die Untersuchungen des russischen Forschers Pawlow denken musste, die er vor einigen Wochen zum Thema Reflexe und wie diese antrainiert wurden gelesen hatte.

Er realisierte auch nicht sofort, was die kurze Unterbrechung der langen Linie von kleinen Fontänen bedeutete, bis er den spitzen Schrei und das kurz darauf folgende, lautere Geplätscher und dann ein gurgelndes Geräusch hörte.

Aber ich habe doch gar nichts gesehen.

Nichtsdestotrotz hatte er keinen Zweifel daran, dass seine unbeabsichtigt ausgelösten Schüsse tatsächlich etwas getroffen hatten.

Nein, nicht etwas, korrigierte er sich selbst, jemanden.

Er wusste nicht, was er nun tun sollte.

Er wusste noch nicht einmal, was er eigentlich getan hatte.

Er wusste erst recht nicht, wie er sich dabei fühlen sollte.

Aber seine Gedanken rasten, und alles drehte sich immer wieder darum, ob er nun ein Angsthase oder ein Verbrecher war ... oder ein Held der Republik ... oder irgendwas dazwischen.

Was würde sein Kamerad sagen? Auf was hatte der geschossen? Wie würden seine Vorgesetzten reagieren?

Aber zu einem Kernpunkt seiner Überlegungen kehrten seine Gedanken immer wieder zurück:

Ich glaube, ich habe gerade jemanden erschossen. Aber es war doch richtig ... oder?

Prolog II

Bonn, 23. November 1988, 21:30 Uhr

„Hallo?“

„Steht der Termin für die Übergabe fest?“

„Ja, keine Sorge, alles klar.“

„Gut.“ (Klick)

Das Gespräch war so schnell beendet, wie es kurz gewesen war, und Erich Rubischke legte ebenfalls einfach auf.

Er sah sich in seinem Hotelzimmer um, und ihm wurde wieder einmal bewusst, welchen Luxus der Westen zu bieten hatte. Aber auch, was er für ein Glück hatte, dass ihm dieser Luxus zur Verfügung stand.

Als es an der Tür klopfte, band Rubischke sich den Gürtel des weißen Bademantels, in dem er erst vor fünf Minuten aus der Sauna wieder auf sein Zimmer zurückgekehrt war, etwas enger, bevor er sich zur Tür begab.

„Ja, bitte?“

„Zimmerservice. Ihr bestellter Champagner!“, erklang eine weibliche Stimme von der anderen Seite.

Rubischke entriegelte die Tür und öffnete. Mit einem Champagnerkühler in beiden Armen stand eine junge und ausnehmend hübsche Frau vor ihm und lächelte ihn an.

„Wo darf ich Ihnen den Champagner hinstellen?“, fragte sie mit einer angenehmen Altstimme.

Rubischke trat zur Seite und wies in die Suite.

„Stellen Sie ihn einfach auf den Couchtisch ... bitte.“

Er betrachtete ihr sehenswertes Hinterteil, als sie an ihm vorbeiging, und überlegte einen kurzen Moment, ob er versuchen sollte, die Situation zu nutzen. Trotz seiner achtundfünfzig Jahre und des Umstands, dass sie vermutlich seine Enkelin hätte sein können, war er stolz auf seinen gestählten Körper und prinzipiell einem Abenteuer nicht abgeneigt. Aber er war sich nicht sicher, dass die junge Frau ähnlich willig sein würde wie einige Bürgerinnen der DDR, die er in vergleichbaren Situationen angemacht hatte, und er konnte sich keine Komplikationen leisten.

Aber ich sollte ihr auf jeden Fall ein großzügiges Trinkgeld geben, überlegte er sich und wandte sich dem „stummen Diener“ zu, auf dem er sein Jackett ordentlich aufgehängt hatte ... als plötzlich alle Lichter erloschen.

Erich Rubischke verspürte weder einen Schmerz noch blieb ihm die Zeit, zu begreifen, was gerade mit ihm passiert war.

Als der Eispickel von hinten unter der Schädelbasis in sein Hirn eindrang und innerhalb des Bruchteils einer Sekunde seinen Tod verursachte, fiel er wie ein nasser Sack zu Boden.

***

Die junge Frau zog langsam und mit Bedacht den Eispickel aus dem Kopf ihres Opfers, drehte sich langsam um die eigene Achse und sah sich in dem Raum um. Erst als sie sich sicher war, dass es keine Spuren von ihr gab, zog sie sich leichte Stoffhandschuhe an, nahm den Eiskübel wieder vom Couchtisch und verließ das Zimmer. Dabei vergaß sie nicht, sicherheitshalber noch einmal alle Flächen, auf denen sie vielleicht Fingerabdrücke hätte hinterlassen haben können, mit den Stoffhandschuhen abzuwischen. Von der Innenseite der Hotelzimmertür nahm sie den Türanhänger mit der Aufschrift Bitte nicht stören hängte ihn an die Außenseite und zog die Tür hinter sich zu.

Kapitel 1

Bonn, 25. November 1988

„Und? Was haben wir denn heute Besonderes? Liebhaber von Freundin oder Freund einer Gespielin ermordet? Beischlafdiebstahl, der aus dem Ruder gelaufen ist? Oder war das so ein reicher Sack, der mal wieder mit zu viel Geld um sich geworfen hat und dafür ausgeraubt und ermordet wurde?“

Freddy Ahlefelds Unart, bei jedem ersten Eintreffen an einem Tatort sofort alle möglichen Theorien aufzustellen, ging seinen Kolleginnen und Kollegen, sowohl denen aus der Mordkommission als auch den Spurensicherungsbeamten des Polizeipräsidiums Bonn, gehörig auf die Nerven – und er wusste es genau.

Aber es bereitete ihm diebische Freude, es immer und immer wieder zu tun und dann in vielen Fällen später dahin gehend bestätigt zu werden, dass eine seiner Theorien sich als zutreffend herausstellte.

„Mensch, Ahlefeld, halt doch einfach mal die Klappe und lass den Gerichtsmediziner oder die Spurensicherer zuerst mal sagen, was sie bisher wissen und was sich daraus folgern lässt“, blaffte EKHK Rudi Gattung, der älteste Mitarbeiter der MK und gleichzeitig Teamleiter der Truppe, ihn an.

Freddy Ahlefeld zuckte mit den Schultern und näherte sich der Leiche, die nur mit einem Bademantel bekleidet vor einem „stummen Diener“ lag, auf dem eine Anzughose und ein Jackett ordentlich abgelegt waren. Einer der Spurensicherer war gerade dabei, die Taschen des Jacketts zu leeren.

„Oh, das wird lustig“, äußerte sich der junge Mann, den Freddy nur vom Sehen kannte, „das wird so richtig lustig!“ Dabei hielt er den Ausweis hoch, den er aus der Brieftasche aus dem Jackett genommen hatte, sodass Freddy ihn sehen konnte.

Der kniff die Augen zusammen und besah sich das Dokument aus der Nähe.

„Ach du Scheiße, das hat uns noch gefehlt. Ein beschissener Kommunist“, stellte Freddy mit aufgerissenen Augen fest.

Gattung war hinzugetreten, und da er im Gegensatz zu Freddy Handschuhe trug, nahm er dem Spurensicherer den Ausweis aus der Hand und sah ihn sich näher an.

„Erich Rubischke, geboren 1930 in Dresden, wohnhaft in Berlin ...“

„Ostberlin, wohlgemerkt“, wagte Freddy einzuwerfen.

„... in Berlin, der Hauptstadt der DDR“, fuhr Gattung ungerührt fort. „Ich befürchte, das wird einige Verwicklungen und Beschränkungen für unsere Ermittlungen nach sich ziehen.“

Zwischenzeitlich war das Bestattungsunternehmen eingetroffen, das die Leiche in die Gerichtsmedizin transportieren würde. Die beiden Männer in den dunklen Anzügen warteten auf dem Flur vor dem Hotelzimmer darauf, dass die Leiche für den Transport freigegeben würde.

In einer Ecke des Raumes stand – immer wieder von den Beamten ermahnt, sich nicht von der Stelle zu rühren – ein Mitarbeiter des Hotels, der ohne Unterlass seine Hände knetete. Sehr wahrscheinlich machte sich der Mann mittleren Alters darüber Gedanken, welche Auswirkungen dieser Todesfall auf die Reputation des Nobelhotels haben würde. Es bereitete Freddy eine diebische Freude, langsam zu dem Mann hinzuschlendern und noch ein wenig Öl ins Feuer zu gießen. „Oh, oh, das wird eine üble Presse geben, wenn die Zeitungen über die ganzen schmutzigen Details dieses Mordes berichten. Besorgen Sie sich besser schon mal einen guten Anwalt, sonst haben Sie in Kürze viele leere Zimmer in diesem schönen Hotel.“

Die Augen des Mannes hatten sich in offensichtlichem Entsetzen geweitet, und sein Mund formte ein großes „O“, was Freddy geradezu genoss. In den letzten Jahren waren ihm zu viele arrogante und wenig hilfsbereite Hotelangestellte und vor allem Hotelmanager untergekommen, die es genossen, dass die Polizei auf ihre Mithilfe angewiesen war, und die sich deshalb oft die Würmer aus der Nase ziehen ließen.

Freddy hätte gerne noch einen draufgesetzt, sah aber aus dem Augenwinkel, dass der Leiter des Spurensicherungstrupps, Kurt Müller-Lobeck, gerade seinen Chef zu sich winkte.

Offenbar gab es erste Erkenntnisse, und die wollte er sich auf keinen Fall entgehen lassen. Also eilte er zu den beiden und lauschte den Ausführungen des Tatortermittlers.

Freddy kannte Müller-Lobeck nun schon seit vielen Jahren, und der ziemlich übergewichtige Mittfünfziger mit den ausgedehnten Geheimratsecken war ihm schon immer sehr sympathisch gewesen, unter anderem wegen seines trockenen Humors. Allerdings war Müller-Lobeck auch ein ausgesprochener Könner auf seinem Fachgebiet und nervte vor allem nicht mit Vermutungen, sondern schilderte Fakten und Erkenntnisse, die in den meisten Fällen sehr nützlich für die weiteren Ermittlungen waren.

„Ich will mich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und auf keinen Fall den Ergebnissen einer Obduktion vorgreifen, aber der Mann ist schon mindestens sechsunddreißig Stunden tot, und es war kein natürlicher Tod.“

„Geht das auch etwas genauer?“, fragte Gattung ungehalten.

„Aber selbstverständlich. Mir ist ein vergleichbarer Fall zwar schon lange nicht mehr untergekommen, aber das sieht mir mehr nach einer Hinrichtung aus als nach einer Tat im Affekt. Der Mann wurde mit großer Sicherheit erstochen.“

„Ohne Blut?“ Freddy konnte seine ungläubig geäußerte Frage nicht zurückhalten, obwohl er sich dafür einen mahnenden Blick seines Vorgesetzten einhandelte.

„Ja, mein vorlauter Freund, ohne Blut. Als Tatwaffe kommt jedes ausreichend lange, dünne und spitze Werkzeug infrage, von einer Stricknadel bis hin zu einem Eispickel, wobei ich auf Letzteres tippen würde, da ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Profikiller mit Stricknadeln hantiert.“

Bei dem Wort „Profikiller“ waren sowohl Freddy als auch Rudi Gattung zusammengezuckt, weil sich die Ermittlungen sicherlich sehr schwierig gestalten würden, wenn diese Vermutung zutreffen sollte.

„Vorsichtig mit solchen Mutmaßungen“, mahnte Gattung. „Und wie ging dieser Mord dann vonstatten?“

Der Tatortermittler wandte sich ab und ging zu der auf der Seite liegenden Leiche. Freddy und Gattung folgten ihm. Dort wies Müller-Lobeck auf den Nackenbereich des Toten, wo unter dem militärisch kurz geschnittenen grauen Haar eine gerade noch so erkennbare, runde Einstichstelle zu sehen war, aus der auch eine geringe Menge Flüssigkeit ausgetreten war.

„Da ich keinerlei andere Verletzung entdecken konnte, gehe ich davon aus, dass ihm von hinten mit einer Stichrichtung nach oben die Waffe ins Gehirn getrieben wurde.“ Er grinste die beiden Kriminalbeamten an. „Ich weiß zwar nicht, ob euch das irgendwie beruhigt, aber der Mann ist in Bruchteilen einer Sekunde gestorben und hat vermutlich nicht mal mitgekriegt, was ihm da passiert. Beruhigend, oder?“

Gattung und Freddy verdrehten unisono die Augen und wandten sich ab. Trotz häufiger Meinungsverschiedenheiten lagen sie doch in vielen Dingen auf einer Wellenlänge. Lediglich Gattung drehte sich noch einmal kurz um und murmelte ein leises: „Danke für die Infos“.

Freddy war gedanklich schon an einer ganz anderen Stelle der Überlegungen zur weiteren Vorgehensweise.

Welche Ermittlungsansätze hatten sie, wenn es sich tatsächlich um eine Hinrichtung durch einen Profikiller handelte? Was waren die politischen Implikationen, wenn ein Bürger der DDR in einem Nobelhotel in Bonn ermordet wurde? Würde man ihnen den Fall überhaupt lassen?

Eine ganze Menge Fragen, auf die er hoffte, so schnell wie möglich eine Antwort zu finden. Nichtsdestotrotz machte er sich gedanklich schon auf eine Ermittlung mit vielen Schwierigkeiten und Hemmnissen gefasst.

Kapitel 2

Ostberlin, 26. November 1988

Als Ricardo Müller an diesem Morgen das Büro der Morduntersuchungskommission betrat, fiel ihm als Erstes der verstörte Blick seines Kollegen Friedrich Kümmel auf. Er hatte wie jeden Morgen ein fröhliches „Guten Morgen, Kollegen“ in den Raum gerufen, aber zu seinem Erstaunen kaum eine Reaktion erhalten.

Kümmel hatte sich etwas in den Bart gemurmelt und war sofort seinem Blick ausgewichen.

Müller schüttelte verwundert den Kopf und fragte sich, was wohl jetzt wieder los war. Ein neuer Fall für die MUK hätte eine andere Reaktion unter seinen Kollegen hervorgerufen.

Vielleicht eine drohende Umorganisation oder ein Rüffel aus der Zentrale der Volkspolizei für irgendein vermeintliches Fehlverhalten? Möglich ist alles.

Also fasste er sich in Geduld und harrte der Dinge, die da kommen mochten. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und kontrollierte, ob sich ein neuer Vorgang fand, was jedoch nicht der Fall war.

Er hatte noch nicht mal die Zeit gefunden, sich einen Kaffee zu holen, als Oberst Hartmann ohne anzuklopfen in das Büro stürmte und sich hektisch umblickte. Sein Blick fiel auf Müller, und er riss die Augen auf.

„Hauptmann Müller, hat Ihnen noch niemand gesagt, dass ich Sie unverzüglich in meinem Büro sehen wollte?“, brüllte er Ricardo entgegen. „Oder warum sonst sitzen Sie an Ihrem Schreibtisch und langweilen sich?“

Ricardo würdigte ihn keiner Antwort, sondern sah ihn lediglich mit auf die Seite gelegtem Kopf und hochgezogenen Augenbrauen an.

„Mitkommen!“, rief Hartmann und stürmte aus dem Büro.

Ricardos Kollegen sahen allesamt betreten vor sich auf ihre Schreibtische, und er fragte sich, welchem Umstand er es zu verdanken hatte, dass ihn niemand vorgewarnt hatte. Schweigend folgte er Hartmann bis in dessen Büro. Sein Vorgesetzter begab sich sofort hinter seinen Schreibtisch und ließ sich in den Bürostuhl fallen.

„Tür zu! Setzen!“, bemerkte er, begleitet von einem Handzeichen auf den einzigen Stuhl gegenüber dem Schreibtisch.

Ricardo ließ sich Zeit, begab sich langsam zu dem Stuhl und setzte sich. Noch während dieses Vorgangs sagte er erstmals, seit der Oberst in ihrem Büro aufgetaucht war, etwas.

„Sie hatten recht.“

„Wie bitte?“

„Ich sagte, dass Sie recht hatten.“

„Womit?“ Hartmann war sichtlich verwirrt.

„Damit, dass niemand so freundlich war, mir mitzuteilen, dass Sie mich zu sprechen wünschten. Ich vermute mal, dass meine Kollegen weniger ängstlich gewesen wären, wenn Sie ihnen gesagt hätten, worum es geht.“

Hartmann bekam einen hochroten Kopf, vermutlich weil er sich darüber ärgerte, dass Ricardo es geschafft hatte, ihn so aus der Ruhe zu bringen und zu verunsichern.

„Ihr loses Mundwerk wird eines Tages noch mal Ihr Untergang sein. Und jetzt Klappe halten und zuhören.“

Er lehnte sich in seinem Sessel zurück und ließ sich Zeit, vermutlich um Ricardo zu ärgern. Aber eine solche Strategie hatte bei dem erfahrenen Kriminalisten keine Aussicht auf Erfolg. Gelassen und geduldig sah Ricardo seinen Vorgesetzten abwartend an. Er hatte nicht wirklich Angst um seine Position oder dass man ihm etwas vorwarf, da er sich nichts hatte zuschulden kommen lassen. Sein bisweilen vorlautes Mundwerk hatte ihm bisher kaum geschadet, da er der erfolgreichste Ermittler der MUK war. Sein Einfühlungsvermögen in Menschen und seine realistische Einschätzung dieser Menschen, sagten ihm in der Regel sehr schnell, ob er angelogen wurde oder ob ein Zeuge oder Beschuldigter die Wahrheit sagte. Alleine aus diesem Grund schlotterten ihm nun nicht gerade die Knie, wie es bei manchem anderen der Fall gewesen wäre.

Irgendwann holte Hartmann tief Luft, verdrehte die Augen nach oben und schüttelte leicht den Kopf.

„Nun gut, also, die Sachlage ist die, dass ich heute Morgen Besuch eines hochrangigen Vertreters der Staatssicherheit bekam und ... bei diesem Gespräch ging es um Sie.“

Nun wurde es Ricardo doch etwas mulmig, aber das wollte und würde er sich ums Verrecken nicht anmerken lassen. Also war das Einzige, was er sich leistete, das leichte Hochziehen einer Augenbraue.

Hartmann mahlte mit den Kiefern angesichts des mangelnden Erfolges seiner Strategie.

„Sie reisen in den Westen“, bemerkte er ohne Vorwarnung oder weitere Erklärung.

Nun hatte er Ricardo doch verblüfft, und die Zufriedenheit darüber, dass man es Ricardo ansehen konnte, war wiederum dem Oberst anzumerken.

„Machen Sie sich keine falschen Hoffnungen, Müller. Gemeint ist eine Dienstreise nach Bonn. Sie sollen dort die Kollegen der BRD bei Ermittlungen ... unterstützen.“

Wohl kaum, dachte Ricardo, wahrscheinlich eher überwachen oder kontrollieren.

Allerdings wollte ihm kein Grund einfallen, warum die westdeutsche Polizei das zulassen sollte. Aber viel wichtiger als der Grund für die Reise war ihm etwas anderes.

„Warum gerade ich?“

Diese Frage schien Hartmann zu erfreuen, denn erstmals schlich sich ein Grinsen auf sein Gesicht.

„Weil Sie, mein lieber Müller, glücklich verheiratet sein sollen und drei kleine Kinder haben ... was die Wahrscheinlichkeit einer Republikflucht doch erheblich minimiert oder habe ich unrecht?“

Ricardo war schockiert. Aber mehr als die Frage, woher die Staatssicherheit wissen wollte, ob er tatsächlich glücklich verheiratet war, interessierte ihn nun doch, worum es eigentlich ging.

„Darf ich schon vor Antritt meiner Dienstreise erfahren, worum es geht? Oder werden mir das erst die Kollegen im Westen erzählen?“

Die Verärgerung war auf Hartmanns Gesicht zurückgekehrt.

„Es geht um einen Mord an einem DDR-Bürger“, knurrte er brummig. „Mehr brauchen Sie im Moment nicht zu wissen, denn die Herren der Hauptverwaltung Aufklärung der Staatssicherheit werden Sie vor Ihrer Abreise noch intensiv vorbereiten und Ihnen die Spielregeln Ihrer Reise erklären.“

Ricardos Gedanken überschlugen sich in dem Versuch, die möglichen Ursachen für ein solches Verfahren auszuloten. Ihm wollte nichts einfallen, was eine solche bisher von ihm nie gehörte Vorgehensweise hätte auslösen können.

Und ihm war noch völlig unklar, ob er sich freuen oder Angst haben sollte.