9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

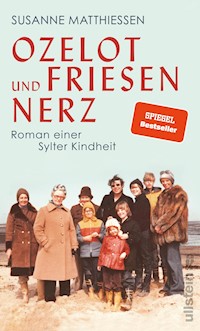

Ein faszinierender Blick hinter die Kulissen von Deutschlands beliebtester Ferieninsel: Sylt - und die Suche nach einer Heimat, die es so nicht mehr gibt Sonne, Freiheit, Champagner: In den Siebzigerjahren lassen Stars, Politiker und Industriegrößen des Wirtschaftswunderlands, aber auch viele andere Inselurlauber, den Alltag am Strand hinter sich — und findige Sylter Unternehmer legen den Grundstein zu sagenhaftem Reichtum. Für Susanne Matthiessen ist das Sylt ihrer Kindheit ein faszinierender, aber auch gefährlicher Abenteuerspielplatz, bevölkert von außergewöhnlichen Menschen, in vielem typisch für diese Zeit. Von all diesen Begegnungen, aber auch dem schmerzhaften Verlust der Heimat erzählt die Autorin mit großer Leichtigkeit, scharfem Blick und Humor. Die Bundesrepublik gespiegelt auf einer kleinen Insel. Der Roman einer ganz normal verrückten Kindheit in den Siebzigern!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Ozelot und Friesennerz

Die Autorin

Susanne Matthiessen, Jahrgang 1963, ist gebürtige Sylterin. Als Journalistin verarbeitet sie gesellschaftspolitische Entwicklungen zu Programmideen für Radio, Fernsehen und Internet. Sie hat unter anderem als Redaktionsleiterin der TV-Magazine Dunja Hayali, Gabi Bauer und – dort stellvertretend – Sabine Christiansen gearbeitet und ist langjährige Dozentin an der Akademie für Publizistik in Hamburg. Fünfzehn Jahre lang war sie Kolumnenschreiberin für die Sylter Rundschau. Susanne Matthiessen lebt gern in Berlin, lebt aber nur am Meer richtig auf.

Das Buch

»Wie alle Sylter bin ich in der ›Nordseeklinik‹ bei auflaufendem Wasser auf die Welt gekommen. Direkt hinter der Düne. Auf Sylt kamen die Kinder immer mit der Flut. Setzten die Wehen ein, überprüfte die Hebamme erst einmal den Gezeitenkalender. Lief das Wasser ab, hatten alle noch jede Menge Zeit. Ob das jetzt genauso ist, wenn man auf dem Festland geboren wird, weiß ich gar nicht. Die Babys kommen ja jetzt aus Flensburg. Ob die auch mit der Flut rausgespült werden? Haben Säuglinge, die an der vergleichsweise zivilisierten Ostsee zur Welt kommen, denselben Respekt vor der Unberechenbarkeit des Meeres wie wir? Spüren sie die Gefahr des lauernden Untergangs? Gehören sie noch zu unserer Schicksalsgemeinschaft?«

Susanne Matthiessen

Ozelot und Friesennerz

Roman einer Sylter Kindheit

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de

Dieser Roman basiert auf wahren Begebenheiten, erhebt jedoch keinen Wahrheitsanspruch. Die dargestellten Ereignisse werden nicht zitatgetreu wiedergegeben. Manche Erzählsituationen stehen nicht in direkter Verbindung zu den genannten Personen.

© 2020 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Alle Rechte vorbehaltenTitelfotograf 1975: Tilo FrahmAutorinnenfoto: © Hans ScherhauferE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten.

ISBN 978-3-8437-2279-7

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Die Autorin / Das Buch

Titelseite

Impressum

Prolog

DIE SACHE MIT DER LAMMFELLJACKE

Kapitel 1

DIE SACHE MIT DEM SEELÖWENPELZ

Kapitel 2

DIE SACHE MIT DEM PERSIANER

Kapitel 3

DIE SACHE MIT DEM NERZMANTEL

Kapitel 4

DIE SACHE MIT DER LEDERHOSE

Kapitel 5

DIE SACHE MIT DEM OZELOT-BIKINI

Kapitel 6

DIE SACHE MIT DEM KRONENZOBEL

Kapitel 7

DIE SACHE MIT DEM OPOSSUM

Kapitel 8

DIE SACHE MIT DER LUCHSKATZE

Epilog

DIE SACHE MIT DEM NUTRIA

Danksagung

Literaturverzeichnis

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Prolog DIE SACHE MIT DER LAMMFELLJACKE

Widmung

Für die Inselkinder

Prolog DIE SACHE MIT DER LAMMFELLJACKE

Man versucht sich rauszuwinden. Nicht zurückzurufen. Sich tot zu stellen. Aber das funktioniert nicht. Es kommt immer wieder jemand aus meinem alten Leben zu mir durch. Wie ein Sog ist diese gefährliche Sylter Unterströmung, gegen die man einfach nicht anschwimmen kann. Dabei bin ich schon vor Jahrzehnten weggezogen. Habe den Kontakt reduziert, mir eine halbwegs normale Existenz aufgebaut ganz woanders. Ich habe mir neue Freunde gesucht und einen ordentlichen Beruf gelernt. Meine Kindheit liegt sorgfältig verwahrt im Keller, der größte Teil sauber eingeklebt in Fotoalben. Der Rest in Kartons. Meinen norddeutschen Slang habe ich mir für seriöse Jobs bei Radio und Fernsehen abtrainiert, und über Jahre habe ich versucht, mich für die Inseln im Mittelmeer zu erwärmen. Hat alles nicht geklappt.

Ich bin und bleibe das Mitglied einer bizarren Schicksalsgemeinschaft. Und das habe ich inzwischen akzeptiert und meinen Widerstand endgültig aufgegeben. Ich bin Mitglied eines Vereins, aus dem man sich nicht rausmelden kann. Ich bin auf Sylt geboren – und deshalb automatisch mit der ganzen Insel verwandt. So eine Art Blutsbrüderschaft. Manchmal kommt es mir aber eher vor wie eine Sekte. Nur dass kein Außenstehender jemals erfährt, wer wirklich dazugehört. Ein vollständiges Register könnte ich zwar auch nicht anlegen, aber immer wenn ich die Sylter Rundschau aufschlage und die Traueranzeigen lese, weiß ich, ob wir wieder jemanden verloren haben. Das Verstörende ist, es kommt nichts mehr nach. Wir Sylter sterben aus.

Denn die Insel hat so ziemlich genau vor sechs Jahren, im Januar 2014, ihre Geburtsstation geschlossen. Und niemand startet für uns ein Volksbegehren wie in Bayern, wo für »Rettet die Bienen« mehr als 1,8 Millionen Menschen unterschrieben haben, damit die Artenvielfalt erhalten bleibt. »Rettet die Sylter!« wird nicht kommen. Ob wir Sylter aussterben oder nicht, interessiert in Wirklichkeit niemanden, am wenigsten uns selbst. Keiner rührt noch eine Hand. Und der Grund für die Schließung der Geburtsstation ist derartig banal, es grenzt schon an Beleidigung. Es ist schlichtweg zu teuer geworden, einen Kreißsaal mit Personal in der Westerländer Nordseeklinik zu betreiben. Für Krankenhäuser rechnet sich das erst, wenn mindestens sechshundert Frauen im Jahr ein Kind zur Welt bringen. Auf Sylt gab es in den Jahren vor der Schließung aber nur je achtzig bis hundert Geburten. Man möchte lachen. Jeden Monat werden auf dieser Insel zig Millionen Euro umgesetzt, auf dem teuersten Grund und Boden der Republik, aber eine adäquate medizinische Versorgung können wir uns nicht leisten.

Niemand wird mehr »Westerland/Sylt« als Geburtsort im Pass stehen haben. Dabei ist das doch wie Feenstaub. Diese Adresse verwandelt jeden Normalbürger in ein Sondermodell. Besser und exklusiver als Monaco. Als echte Sylterin gehört man qua Geburt automatisch einem Adelsgeschlecht an. Man ist immer etwas Besonderes. Wo auch immer der Personalausweis zum Einsatz kommt, sofort ist man im Gespräch. Kein Autoaufkleber wird in Deutschland häufiger gekauft als der Schattenriss der Insel. Inzwischen schon als Swarovski-Modell mit funkelnden Strasssteinen erhältlich. Ein Sehnsuchtsort, ein Fluchtpunkt für so viele Menschen. Und was man im Überschwang der Gefühle gern mal vergisst: auch ein Heimatort. Für mich zum Beispiel.

Ich wurde hineingeboren in diese Insel und bin ein Teil von ihr geworden. Ich bin mit ihr über so viele Jahre so stark verwachsen, dass ich mich nie wirklich überwinden konnte, meinen ersten Wohnsitz woandershin zu verlegen. Wenn einer die Insel quält, quält er auch mich. Wer Anspruch erhebt auf diese Insel, und das werden immer mehr, erhebt auch Anspruch auf mich. Wer durch die geschützten Dünen trampelt, der trampelt durch mich. Ich nehme es persönlich, wenn ich in der Sylter Rundschau lese: »FKK: Das Ende der Freikörperkultur. Immer weniger Menschen trauen sich nackt an den Strand.«

Denn nackt sein ist jetzt anstößig. Man wird von Badehosenträgern mit Handys gefilmt und als Mutant verhöhnt. Dabei heißt nackt sein doch frei sein. Schon gar in Wind, Sonne und Wellen. Wer die Nackten kränkt, kränkt auch mich. Wer die Nackten in weit entlegene Strandreservate verbannen will, der will auch uns Sylter loswerden. Ich frage mich schon lange, ob ich hier auf meiner eigenen Insel noch zu Hause bin. Aber wegziehen funktioniert nicht, das habe ich schon versucht. Ich kann mich eben nicht selbst verlassen.

Da ist ja auch noch so was wie Verantwortung. Denn diese Entwicklung haben wir uns selbst zuzuschreiben. Wir haben einfach alles aus der Hand gegeben. Die Brandstifter können nicht ernst meinen, was sie sagen, haben wir Biedermänner geglaubt und ihnen immer mehr Raum in unserem Haus gewährt. Bis sie es angezündet haben und fast zerstörten. In dem berühmten Theaterstück von Max Frisch haben die Eindringlinge ihre Taten angekündigt, und der gutgläubige Bürger wollte es nicht wahrhaben, bis es zu spät war. Das Tückische an den Brandstiftern in der Literatur wie in der Realität war und ist, dass sie wie Freunde daherkommen. Sie sagen schreckliche Dinge, aber so charmant, dass der Biedermann ihnen nichts Zerstörerisches zutrauen kann. Sie wollten doch einfach nur auch ein kleines Stückchen dieser wundervollen Insel in ihren Besitz nehmen, wer könnte es ihnen verdenken. Und deshalb haben wir ihnen auch etwas abgegeben. Es war ja genug da. Gegen Geld natürlich. Sie nahmen aber immer mehr und mehr. Und für uns blieb weniger und weniger.

Die letzten zehn Jahre haben uns dann den Rest gegeben. Wir sind reich. Aber uns fehlen die Leute bei der Feuerwehr. Und viele von uns haben überhaupt keine echten Nachbarn mehr. Schulen wurden zusammengelegt oder ganz dichtgemacht. Mein Elternhaus? Abgerissen. Stehen jetzt vier langweilige Hausscheiben drauf. Dörfliches Leben gibt es eigentlich nur noch in Morsum und in Tinnum. Die Orte Kampen, Keitum, Rantum, Wenningstedt – leer. War es das wert? Meine Mutter sagt, ich übertreibe. Meine Freundin Korne sagt: »Alles hat seine Zeit.« Mein Vermieter sagt: »Hängen Sie bloß kein Protestplakat aus dem Fenster wie in Barcelona!« Meine frühere Deutschlehrerin sagt, wir würden alle als Wattwürmer wiedergeboren und müssten auf ewig durch den Schlick kriechen.

Apropos Wiedergeburt. Wie alle Sylter bin ich in der »Nordseeklinik« bei auflaufendem Wasser zur Welt gekommen. Direkt hinter der Düne. Auf Sylt kamen die Kinder immer mit der Flut. Setzten die Wehen ein, überprüfte die Hebamme erst einmal den Gezeitenkalender. Lief das Wasser ab, hatten alle noch jede Menge Zeit. Ob das jetzt genauso ist, wenn man auf dem Festland geboren wird, weiß ich gar nicht. Die Babys kommen ja jetzt aus Flensburg. Ob die auch mit der Flut rausgespült werden? Haben Säuglinge, die an der vergleichsweise zivilisierten Ostsee zur Welt kommen, denselben Respekt vor der Unberechenbarkeit des Meeres wie wir? Spüren sie die Gefahr des lauernden Untergangs? Gehören sie noch zu unserer Schicksalsgemeinschaft? Kaum ein Wort könnte besser beschreiben, was uns, die Kinder dieser Insel, zusammenschweißt. Laut Wikipedia bedeutet Schicksalsgemeinschaft »eine Gruppe von Personen, die einem gemeinsamen Schicksal ausgesetzt ist, zum Beispiel einer risikobehafteten oder gefährlichen Situation. Beispiele hierfür sind Schiffbrüchige, Geiseln oder in einem Bergwerk eingeschlossene Personen.«

Ja. Wir sind Eingeschlossene. Wir sitzen auf einer kleinen Insel, auf 99 Quadratkilometern, und um uns herum ist nur Wasser. Wohin man sich auch wendet, überall ist Endlosigkeit. Wir sind »Geiseln«. Wir kommen einfach nicht los von diesem großen Sandhaufen im Meer. Und wir sind auch Schiffbrüchige. Irgendwann über Bord gegangen, ohne dass es jemand bemerkt hätte. Und doch wurde jeder von uns wieder angespült – mehr oder weniger heil. Aber die Insel, die wir kannten, gibt es nicht mehr. Manche der ganz alten Sylter Originale wie Lütje Thaysen aus Archsum zum Beispiel orakeln herum und behaupten, dahinter stecke ein großer absichtsvoller Plan, und sie sagen auch, das sei die gerechte Strafe für das, was wir unserer Insel und damit vor allem uns selbst angetan haben. Alles hier sei »vermorscht«, friesisch für verrottet. Bisschen viel Dramatik für meinen Geschmack. Aber seit ich heute auf der Tinnumer Biike war, bin ich endgültig alarmiert.

Die Biike ist das letzte Fest, bei dem man auf der Insel noch echte Sylter einfach so treffen kann, ohne sich verabreden zu müssen. Am großen Feuer, das traditionell am 21. Februar nach Einbruch der Dunkelheit entzündet wird, rückt man zusammen und fühlt sich ein bisschen so wie früher, auch wenn man seine Leute zwischen den vielen Feriengästen erst mal gar nicht findet und sie aufwendig suchen muss. Denn seit einigen Jahren wird auch unsere urfriesische Biike als Touristik-Event vermarktet. Nimmt man ja gerne mit. Schließlich müssen sechzigtausend Gästebetten gefüllt werden, und das ist im Winter gar nicht so einfach. Wegen der Biike kommen nun auch im Februar immer mehr Leute von außerhalb auf die Insel, die vor allem eins, nämlich das Ursprüngliche suchen, denen das Sylter Salzwiesenlamm, der original Sylter Schafskäse, die echten Sylter Friesenkekse, das Sylter Bio-Galloway-Steak, die »Sylter Royal«-Auster, die Keitumer Friesentorte und das Lister Salathimmel-Dressing nicht mehr reichen, die wollen endlich auch mal einen echten Original-Sylter aus Fleisch und Blut sehen. Das kann man ganz gut in Tinnum, wo neben Westerland und Morsum im Vergleich zu den »Zweitwohnsitzen« die meisten Sylter leben.

Jedes Inseldorf hat sein eigenes Biikefeuer, das bei gutem Wetter weithin sichtbar übers Meer leuchtet. Die Biike ist keine rein Sylter Tradition, auch auf dem nordfriesischen Festland und auf den anderen Inseln werden riesige Feuer entfacht. Während die Biike brennt, halten Bürgermeister oder Ortsvorsteher oder andere verdiente Persönlichkeiten der Insel eine zumeist dazu passende, wahrhaft flammende politische Rede, häufig in friesischer Sprache, in der sehr oft der aus dem Ruder laufende Fremdenverkehr und der Zerfall unserer Sylter Gemeinschaft thematisiert werden. Manchmal fällt dieser Mahnruf auch ganz schön scharf aus, und man könnte ihn sogar als Aufschrei gegen den Ausverkauf der Insel verstehen.

Dass diese Lektion bei den meisten jedoch gar nicht ankommt und auch nicht die romantische Glühweinstimmung zerstört, in die sich unsere Gäste reingetrunken haben, mag daran liegen, dass Friesisch nicht mal mehr von den Eingeborenen verstanden wird, und sicherlich auch daran, dass meistens kein Mikrofon und keine Lautsprecher vorhanden sind und sich ein Megafon doch nur für eruptiv rausgebrüllte Parolen wirklich eignet. Wen es interessiert, morgen werden die Ansprachen in der Sylter Rundschau veröffentlicht. Da wird dann stehen, dass Raphael Ipsen in Tinnum gesagt hat: »Liebe Sylter, bitte begeistert euch für diese Gemeinde und für unser Sylt. Weg vom schnellen und spekulativen Einfluss von außen, hin zum selbstbestimmten Weg für uns und unsere Zukunft und die unserer Nachkömmlinge.« Und mein früherer Handballtrainer Peter Schnittgard ruft in Westerland beinahe zu den Waffen: »Wir müssen uns verbünden und eine gemeinsame Opposition gegen den Ausverkauf bilden!« Aber welcher Feriengast liest schon unsere Heimatzeitung und will wissen, was wir im Innersten fühlen und denken.

Darüber hinaus können sich alle Urlauber sicher sein, dass wir Sylter immer alles dafür tun, damit sie sich hier bei uns wie zu Hause fühlen können. Wir sind in erster Linie gute Gastgeber. Das liegt einfach in unseren Genen. Ja, wir mögen manchmal bellen, aber beißen tun wir ganz bestimmt nicht. Wir entrüsten uns nicht mal, wenn uns ein Marketingmensch aus Hamburg allen Ernstes einreden will, dass er auf dem Dachboden seines frisch erworbenen Friesenhauses ein altes Rezept für einen »Biikebrand« gefunden hat. Dieser Marketingmensch ist heute Abend hier am Feuer unterwegs. Auch mir hält er die Flasche unter die Nase. Er sagt, angeblich hätten unsere Vorväter diesen Schnaps getrunken. Und deshalb hat er gleich mal das Rezept ausprobiert und ein paar Probeflaschen bei einer Schnapsbrennerei in Auftrag gegeben. Er reicht mir ein Glas. Der Gag: In der Flasche schwimmt ein Stück verkohltes Holz. Zugegeben, das ist originell. Mit einer guten Geschichte kann man heute alles verkaufen. Am besten klebt man allerdings die gekreuzten Säbel der Sansibar drauf. Oder den Hummer von Gosch. Dann läuft’s.

Zu seiner Ehrenrettung muss ich sagen, der Schnaps schmeckt gar nicht schlecht. Ein bisschen angebrannt sogar. Vielleicht hätte der sogar Chancen. Allerdings eher nicht bei der Inselbevölkerung. Der Sylter trinkt nämlich gerne Linie Aquavit. Diese Sorte Schnaps wird nachweislich in Sherryfässern im Bauch von riesigen Schiffen über den Äquator gefahren und hat deshalb eine gelbliche Farbe. Auch eine gute Geschichte, oder? Aber sie stimmt wenigstens. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch noch mit einem weiteren Vorurteil aufräumen: Wir trinken keinen Küstennebel! Auch der wurde uns untergejubelt. Selbst wenn mittlerweile sogar einige Nordfriesen behaupten, der sei auf der Hallig Gröde erfunden worden, alles nicht wahr. Küstennebel ist ein Fake. Ja. Aber ich weiß auch, dass es aussichtslos ist, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Alle glauben, was sie glauben wollen.

Die Küste. Das Meer. Die Insel. Vollkommen in Ordnung. Dünen. Kutter. Orkan. Diese Begriffe lösen Bilder aus, ganze Assoziationsketten. Wir leben mit diesen Bildern. Wir leben in diesen Bildern. Wir erzeugen diese Bilder sogar selbst, denn wir sind uns als Einheimische bewusst, dass wir alle Klischees vom Leben am Meer bedienen müssen, denn von diesen Bildern leben wir. Wir sind anpassungsfähig. Waren es immer schon. Ich gebe dem neuen »Biikebrand« auf jeden Fall eine Chance, bedanke mich beim Hamburger Flaschengeist und kämpfe mich im Feuerschein der Biike weiter durch die Menschentrauben auf der Suche nach meinen Freunden.

Üüs Söl’ring Lön’, dü best üüs heligDü blefst üüs ain, dü best üüs Lek!Din Wiis tö hual’en, sen wü weligDi Söl’ring Spraak auriit wü ek.Wü bliiv me di ark Tir forbün’en,Sa lung üs wü üp Warel’ sen.Uk diar jaar Uuning bütlön’ fün’en,Ja leeng dach altert tö di hen.

Kumt Riin, Kumt Senenskiin,Kum junk of lekelk Tiren,Tö Söl’ wü hual’ Aural;Wü bliiv truu Söl’ring Liren!

Di Seewinj soong me litjem Suusin,Hur ik üp Söl’ üs Dütji slöp;Fan Strön’ jert ik dit eewig Bruusin,Üs ik bi Mooters Hun’ jit löp.Ik haa di Stairer al bihöl’en,Diar jens üüs Jungens Hemelrik,Di Teft ön Uursem, fol fan Krölen,Üüs Spölplaats bi di Bosk üp Dik.

Kumt Riin, Kumt Senenskiin,Kum junk of lekelk Tiren,Tö Söl’ wü hual’ Aural;Wü bliiv truu Söl’ring Liren!

Unser Sylter Land, du bist uns heilig,du bleibst unser Eigen, du bist unser Glück!Deine Sitten wollen wir erhalten!Die Sylter Sprache vergessen wir nicht.Wir bleiben mit dir allzeit verbunden,solang wir auf der Erde sind.Auch wer sein Heim draußen gefunden,sehnt sich doch immer zu dir hin.

Kommt Regen, kommt Sonnenschein,kommen dunkle oder glückliche Zeiten,zu Sylt halten wir immer;wir bleiben treue Sylter Leute!

Der Seewind sang mit leisem Säuseln,wo ich auf Sylt als Säugling schlief,vom Strand hörte ich das ewige Rauschen,als ich an Mutters Hand noch lief.Ich habe die Plätze alle im Herzen,die einst unser Kinderparadies:die Wiese am Haus, im Frühling voller Blumen,unser Spielplatz bei dem Busch am Deich.

Kommt Regen, kommt Sonnenschein,kommen dunkle oder glückliche Zeiten,zu Sylt halten wir immer;wir bleiben treue Sylter Leute!

Als ich endlich meine treuen Sylter Leute finde, ist meine Wachstuchfackel schon ziemlich runtergebrannt. Gerade wird die friesische Inselhymne »Üüs Söl’ring Lön« (Unser Sylter Land) angestimmt, die hier bis auf ganz wenige Ausnahmen niemand mitsingen kann. Ich auch nicht. Und da ist auch Pfuschi, mit der habe ich 1982 am Gymnasium Sylt das Abitur bestanden. Sie hat sich danach mit einer Apartmentreinigung selbstständig gemacht und wird jetzt allerdings von einem immer größer werdenden Fanklub als Ikone des Sylter Fastenwanderns angebetet.

Pfuschi freut sich und umarmt mich wie in alten Zeiten. Sie ist mit ihrer Teenagertochter Merle da. »Scheiß-Fackel«, sagt Merle, »dauernd fällt der Stiel raus, der ist viel zu klein.« »Ist mir auch schon aufgefallen«, sage ich. Dieses Jahr sind die Fackeln bleistiftdünn, brennen total schnell ab und lassen sich nicht richtig festhalten. Gab’s bei HB Jensen. Das größte Kaufhaus in Westerland. Da holen wir immer unsere Fackeln.

»Ich hab noch gefragt, ob sie keine anderen haben«, sage ich zu Pfuschi und Merle, »aber die Frau an der Kasse hat gesagt ›Nee‹. Dann habe ich gefragt, ob es noch irgendwo bessere Fackeln gibt, da hat sie gesagt: ›Ich kenn mich hier nicht aus. Ich komm vom Festland.‹« – »War ja klar«, sagt Pfuschi, »lauter unbekannte Leute in den Geschäften.« Sylt braucht viel Personal. Und das findet man immer weniger auf der Insel. Deshalb besteht zwischen Sylt und dem Festland ein reger Austausch von Menschen. Pendelverkehr. Weil man auf der Insel kaum noch bezahlbare und vor allem zumutbare Wohnungen findet, leben diejenigen, die den Laden am Laufen halten, auf dem Festland, in Niebüll, in Klanxbüll, in Emmelsbüll und sogar bis Husum rauf oder weiter. Die gesamte Region Nordfriesland hängt wirtschaftlich am Sylter Fremdenverkehr, eine unglaubliche Cash-Maschine.

Es ist eine Völkerwanderung, die jeden Morgen und jeden Abend am Bahnhof in Westerland zu beobachten ist. Rund viereinhalbtausend Menschen kommen morgens mit der Bahn auf die Insel zur Arbeit und fahren abends wieder über den Hindenburgdamm zurück. Das entspricht ungefähr einem Viertel der gesamten Inselbevölkerung.

Aber immerhin, Pfuschi wohnt noch auf der Insel, und zwar bei ihren Eltern in Keitum. Zusammen mit ihren beiden Töchtern. Die Familie besitzt an der Wattseite einen alten Hof, der nicht mehr besonders gut in Schuss ist. Da müsste man mal richtig investieren, eine Kernsanierung machen. Schön weiß gestrichen von außen. Reetdach, grüne Holztore, Specksteinpflaster im Innenhof. Aber im Grunde ist alles Bruch, und nur was funktionieren muss, ist notdürftig geflickt. Im Winter heizen ihre Eltern wie in alten Zeiten nur die große Küche und die angrenzende Stube. Weil das Öl so teuer ist, wird der alte Kachelofen angeschmissen. Auch die Gästeapartments haben bessere Zeiten gesehen. In den meisten gibt es überhaupt keine Heizung. Fernseher wurden auch abgeschafft, seit Kabel Deutschland am 4. Dezember 2018 die ganze Insel auf digital umgeschaltet hat.

»Der schlimmste Tag unserer Geschichte«, sagt Oliver Boettiger, der Chef von HB Jensen. Er wirkt immer noch wie unter Schock nach einem Erdbeben. »Da gingen auf der Insel die Fernsehlichter aus, und unsere Elektroabteilung wurde plattgemacht.« Über Nacht waren in Tausenden Ferienwohnungen, Hotelzimmern, Privathaushalten plötzlich die Fernseher tot. Kaum jemand war vorbereitet. Und wer einmal erlebt hat, wie Feriengäste ausflippen können, wenn der Fernseher nicht funktioniert, möchte diesen Tag und die Wochen danach am liebsten aus der Inselchronik streichen. Wir wurden so kurz vor dem Weihnachts- und Silvestergeschäft alle kalt erwischt. Noch heute arbeiten die Fernsehtechniker die Folgen vom »Schrecklichen Dienstag« ab.

Fachleute sind auf der Insel schwer zu bekommen. Was natürlich auch mit dem sich alarmierend auswachsenden Fachkräftemangel zu tun hat, der auf Sylt seine ganz eigenen, seltsamen Auswirkungen hat. Es fehlt einfach überall Personal. Heizungen bleiben kalt, Gärten verwildern, Arztpraxen rufen den Notstand aus, Fachleute fehlen Sylter Tischlereien, in der Hausbetreuung, bei Dachdeckern und Fliesenlegern. Aber vor allem fehlt Gastronomiepersonal. Zimmermädchen, Hausdamen, Kellner, Köche, Reinigungskräfte. Deshalb hängt an mancher Tür schon ein Schild »Wegen Personalmangels geschlossen«. Sylt hätte so gern noch viel mehr Geflüchtete auf der Insel aufgenommen, um sie bedarfsgerecht auszubilden. Aber wir haben leider, leider, leider zu wenige abbekommen. Wenn es irgendwo richtig funktioniert hat mit der Integration, dann hier. Aber von denen ist bedauerlicherweise auch niemand Fernsehtechniker geworden.

Pfuschi sagt, bevor sie jetzt überall digitale Kabelanschlüsse verlegen lässt und dann Smart‑TV an die Wände hängt, was heute wie selbstverständlich überall erwartet wird, verzichtet sie lieber ganz. Pfuschi hat aus der Not eine Tugend gemacht und hat Erfolg mit ihrem »Basic Lodging«. Sie beschwört den Geist von Klappholttal, der Barackensiedlung in den Dünen zwischen Kampen und List. Dort, in der damaligen Einöde zwischen Weststrand und Wattenmeer, wurde vor ziemlich genau hundert Jahren von Knud Ahlborn ein Ort der Begegnung gegründet, wo »Naturfreunde, Künstler und andere innerlich lebendige Menschen, die körperliche Erfrischung und geistige Anregung« finden sollten, wie es in einem Prospekt aus dem Jahr 1930 heißt. »Sommerliche Quintessenz eines Anders-leben-Wollens […] fernab der Brennpunkte von Politik und Wirtschaft« wird darin ebenfalls versprochen. Aus Entsagung entstand dort ein eigener Lifestyle, und der ist aktueller denn je. Dazu gehört und gehörte auch immer schon natürliche Nacktheit. Klappholttal ist für seine Verzichtkultur berühmt. Die »Akademie am Meer« ist eine für Sylter Verhältnisse wahrlich spartanisch ausgestattete Volkshochschule. Immer noch Pritsche statt Matratze. Auch das ist Sylt.

Eigentlich fing es genau damit mal an. Das Urwüchsige hat den Ton gesetzt. Das Unbezwingbare der Natur hat die Leute fasziniert. Und ich will mich da gar nicht ausnehmen. Dieses Gefühl der Tiefe und die Einsicht in die eigene Vergänglichkeit, das kann einen schon umreißen. Am Meer zu stehen und im selben Moment zu wissen, dass es etwas viel Größeres gibt als einen selbst, das löst bei mir eine innere Ruhe und bei manch anderen – wie ich auch schon gehört habe – geradezu Panik aus. Es ist genau dieses »Sylt-Gefühl«, warum so viele Menschen kommen. Und manche sind sogar bereit, jeden Preis zu zahlen, um einen Teil von dieser »magischen Insel« zu besitzen.

Falls Pfuschis Eltern jemals auf die Idee kommen sollten, ihren Hof zu verkaufen, was angesichts des Verfalls eine ziemlich gute Idee sein dürfte, würde ich allein für diesen Tipp von einem der hundertfünfzig (!) Immobilienmakler, die hier auf der Insel tätig sind, ein Prozent Provision auf die zu erwartende Kaufsumme erhalten. Und Pfuschis Hof taxieren die Fachleute auf mindestens fünf Millionen. Aber so was mache ich nicht. Es gibt allerdings Reinigungskräfte, Gärtner und Hausbetreuer, die mit solchen Indiskretionen sehr viel Geld verdienen. Gerät eine Ehe in die Krise, wird jemand ernsthaft krank oder kündigt sich eine andere Sorte tief greifender Veränderung der familiären Verhältnisse an, dauert es nicht lange, bis man ein Angebot im Briefkasten hat.

Wie oft ich schon von Arbeitskolleginnen und ‑kollegen in ganz Deutschland angesprochen worden bin, ob ich nicht was wüsste: »was Kleines, kann auch gerne eine Remise sein, sollte aber schon Strandnähe haben, gerne auch renovierungsbedürftig, ich kaufe sogar nur eine Garage …«, kann ich schon gar nicht mehr zählen. Ganz zu schweigen von den »guten alten Freunden«, die sich immer mitten in der Hochsaison melden und fragen, ob man nicht für ein paar Tage ein Bett auf Sylt für sie frei hätte, »das Wetter ist doch so schön«. Das kennen wir Sylter alle. Und lachen auch gern mal kollektiv über so viel Naivität.

Es gibt so vieles, was uns Sylter verbindet. Das Geschichtenerzählen, was man alles mit den Gästen so erlebt hat, gehört dazu. Und hier sind sie heute Abend alle versammelt, meine Freunde aus Kindheitstagen, manche sogar zusammen mit ihren Eltern, zum traditionellen Fest der Einheimischen. Und gekommen ist natürlich auch Malte Fürbringer, Spross einer eingesessenen Vermieterdynastie. Den kenne ich eigentlich nicht so gut persönlich, aber die Leute reden viel über ihn. Er steht gleich neben Pfuschi und hat ganz profimäßig seine »Biikejacke« an, ein alter Sack, vom Funkenflug vergangener Jahre durchlöchert. Und wie man sieht, hat der Ärmel auch irgendwann schon mal Feuer gefangen.

Malte ist einer von denen, die alle Hände schütteln und zu jedem Thema was zu sagen haben. Er trägt die Haare inzwischen wieder surferlang, obwohl er schon Mitte fünfzig ist, und spielt am Brandenburger Strand den ganzen Sommer über mit den Urlaubern Volleyball. Zweimal geschieden und jetzt Großvermieter. Vor fünf Jahren hatte er hundertachtzig Gästewohnungen, jetzt sind es dreihundertzwanzig.

Er akquiriert die Apartments von Zweitwohnungsbesitzern, die eine Möglichkeit suchen, ihre Objekte zu refinanzieren. Das Geschäft boomt. Selbst wenn deren Einrichtung neu und exquisit ist, reißt er alles raus und richtet sie nach seinen Prinzipien ein. Alles ist identisch, überall dieselben Modelle: Betten, Federkernmatratzen, dieselben Esstische, Teppiche, dieselben Stehleuchten, dieselben Strandfotos an der Wand. Nespresso-Maschine in der Küche, Strandkorb auf der Terrasse. Dasselbe Geschirr, dieselben Gläser. Malte hat in Rantum einen alten Bootssteg aufgekauft und lässt die wettergegerbten Planken »in liebevoller Handwerksarbeit« zu klassischen »Beachhouse Möbeln« verarbeiten.

Was Malte Fürbringer betreibt, ist ein riesiges dezentrales Hotel. Wenn etwas kaputtgeht, gibt es sofort Ersatz, weil er vom Wasserkocher bis zum Handtuch alles vorrätig hat. Und weil er mit seinem Geschäftsmodell zu Großhandelspreisen einkaufen kann, rechnet sich das auch. Malte Fürbringer kann sich leisten, Hausmeister zu beschäftigen, die sogar auf der Insel wohnen. Wenn nachts der Rauchmelder loskreischt oder für die späte Dusche das Wasser nicht heiß wird, steht immer jemand bereit, der helfen kann. Bei den meisten anderen Vermietern müssen die Gäste durchhalten, bis frühmorgens der erste Zug die Handwerker zusammen mit den gedruckten Tageszeitungen auf die Insel bringt. Das ist natürlich ein Vorteil. Weil der Konkurrenzdruck mittlerweile so enorm ist, ist jede Annehmlichkeit ein Pluspunkt und im Zweifel eine Buchung mehr.

Alle nehmen sich gegenseitig die Übernachtungsgäste weg. Mit jedem neuen Objekt, das auf den Markt kommt, bleibt andernorts ein Bett leer, oder es müssen einfach noch viel mehr Gäste auf die Insel geholt werden, sonst funktioniert unser aller Business nicht mehr richtig. Die Urlauber surfen durchs Internet auf der Suche nach der perfekten Unterkunft und buchen dann dort, wo sie für einen guten Preis den meisten Komfort bekommen. Netflix, Regendusche, Induktionsherd, Bügelbrett.