11,99 €

Mehr erfahren.

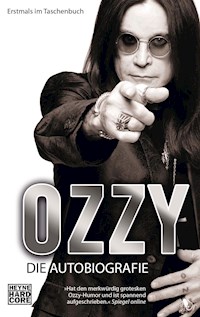

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Humorvoll, absurd und schonungslos - Der legendäre »Prince of Darkness« erzählt alles

Mit seiner Band Black Sabbath schrieb Ozzy Musikgeschichte - seine Memoiren erschienen noch zu Lebzeiten. Und sie begeistern alle: die Fans seiner wegweisenden Band Black Sabbath und die Millionen Zuschauer der Kult-TVSerie »Die Osbournes«. Trotz seiner berühmtberüchtigten Alkohol-&-Drogen-Eskapaden verfügte Ozzy über ein erstaunliches Erinnerungsvermögen und erzählt in bester Monty-Python-Manier von seiner Kindheit, seinem Traum vom Rockstarleben, dem Schock des Berühmtseins und den vielen ungesunden Nebenwirkungen.

»Hat den merkwürdig grotesken Ozzy-Humor und ist spannend aufgeschrieben.« Spiegel Online

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 621

Veröffentlichungsjahr: 2020

Sammlungen

Ähnliche

Ozzy Osbourne

mit Chris Ayres

OZZY

Die Autobiografie

Aus dem Amerikanischen von Stephan Gebauer, Heike Schlatterer und Violette Topalova

WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN

ZUM BUCH

»Im Laufe der Jahre ist allerhand verrücktes Zeug über mich erzählt worden: ›Er hat einer Fledermaus den Kopf abgebissen.‹ Stimmt. ›Er hat einer Taube den Kopf abgerissen.‹ Stimmt auch. Aber dann hörst du Sachen wie: ›Ozzy kam gestern Abend zum Auftritt, aber er wollte erst auf die Bühne, nachdem er fünfzehn Hundewelpen getötet hatte …‹ Fünfzehn Welpen töten? Ich? Ich liebe Welpen.

Diese Geschichten verfolgen mich. Jeder Tag meines Lebens war ein Ereignis. Dreißig verfluchte Jahre lang genehmigte ich mir jeden Tag eine tödliche Kombination aus Hochprozentigem und Drogen. Ich überlebte einen Zusammenstoß mit einem Flugzeug, diverse Überdosen und Geschlechtskrankheiten. Ich wurde des versuchten Mordes angeklagt. Und dann wäre ich am Ende fast gestorben, als ich mit so einem Gelände-Bike im Schneckentempo über eine Bodenwelle fuhr. Die Leute fragen mich, wie es sein kann, dass ich noch am Leben bin. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Aber hier bin ich jetzt, bereit, euch meine Geschichte zu erzählen – in meinen eigenen Worten, zum ersten Mal.«

Die Memoiren von Ozzy Osbourne, dem ›King of Darkness‹, sind jetzt schon ein Klassiker.

ZU DEN AUTOREN

Ozzy Osbourne wurde 1948 in Aston, Birmingham, geboren. Mit Black Sabbath und als Solokünstler hat er über 100 Millionen Platten verkauft. Seine TV-Serie Die Osbournes ist das erfolgreichste MTV-Format aller Zeiten. Er hat fünf Kinder und lebt mit seiner Frau Sharon in Kalifornien und Buckinghamshire.

Besuchen Sie Ozzy Osbourne im Internet unter www.ozzy.com

Chris Ayres ist der L.A.-Korrespondent der London Times. Er schreibt seit 1997 für die Times und war in New York, Los Angeles und im Irak tätig.

LIEFERBARE TITEL

Fragen Sie Dr. Ozzy

Die Originalausgabe I AM OZZY erschien 2009 bei Sphere, an imprint of Little, Brown and Company New York

Der Autor dankt für die freundliche Genehmigung zum Abdruck bei folgenden Songs:

»Evil Woman, Don’t Play Your Games With Me«: L.Weigand, R.Weigand, Waggoner. EMI Music Pub Ltd.

»Spiral Architect«: Ward, Butler, Osbourne, lommi. Westminster Music. »Suicide Solution«: Osbourne, Daisley, Rhoads.

Blizzard Music/Westminster Music.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Vollständige deutsche Taschenbuchausgabe 11/2012

Copyright © 2009 by Ozzy Osbourne

Copyright © 2009 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.

Redaktion: Tamara Rapp

Coverfoto: © www.brianaris.com

Covergestaltung: yellowfarm GmbH, S. Freischem

Satz: Uhl+Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-26482-6V004

www.heyne-hardcore.de

Ich widme dieses Buch allen meinen Fans.Euch verdanke ich mein wunderbares Leben.Ich danke euch von ganzem Herzen.

Gott schütze euch, Ozzy

Und ich widme es einem ganz besonderen Mann,der mir sehr viel bedeutete. Ruhe in Frieden,Randy Rhoads. Ich werde dich nie vergessen und hoffe,dass wir uns irgendwo wiedersehen.

Inhalt

Sie sagten, ich würde dieses Buch nie schreiben.

Zum Teufel mit ihnen. Hier ist es.

Jetzt muss ich es nur noch schaffen, mich an irgendetwas zu erinnern …

Verdammt. Ich kann mich an nichts erinnern.

Und abgesehen davon …1

Teil eins

Bühne frei

1

Der Räuber John

Mein Vater sagte immer, ich würde eines Tages etwas Besonderes zuwege bringen.

»Ich hab es im Gefühl, John Michael Osbourne«, sagte er nach ein paar Bierchen. »Entweder du wirst was Großes leisten, oder du wirst im Gefängnis landen.«

Wie Recht er hatte, mein alter Herr.

Ich war noch keine achtzehn, als ich im Gefängnis landete.

Ich wurde wegen Einbruchs eingelocht. Oder wie es in der Anklageschrift hieß: »Einbruch und Diebstahl von Gütern im Wert von fünfundzwanzig Pfund.« Heute wären das etwa dreihundert Pfund. Es war also nicht gerade der große Eisenbahnraub. Tatsächlich war ich ein hundsmiserabler Einbrecher. Ich musste immer wieder zurückgehen und dasselbe Ding noch einmal drehen. Ich hatte da einen Kleiderladen namens Sarah Clarke’s im Auge, der in der Straße hinter meinem Haus in Aston lag. Als ich das erste Mal dort einstieg, schnappte ich mir einen Haufen Klamotten und dachte, großartig, das Zeug kann ich gleich drüben im Pub verhökern. Aber ich hatte vergessen, eine Taschenlampe mitzunehmen, und wie sich herausstellte, hatte ich mir lauter Lätzchen und Babykleidchen unter den Nagel gerissen.

Da hätte ich genauso gut versuchen können, einen Hundehaufen an den Mann zu bringen.

Also ging ich noch einmal hin. Diesmal erbeutete ich einen 24-Zoll-Fernseher. Aber das verfluchte Ding war zu schwer für mich, und als ich versuchte, den Apparat über die Mauer im Hinterhof zu wuchten, fielen wir gemeinsam hintenüber und er auf meine Brust. Ich konnte mich eine Stunde lang nicht rühren. So mitten in den Nesseln im Straßengraben fühlte ich mich nicht sehr wohl, eher wie Mr. Magoo auf Drogen. Am Ende gelang es mir, unter dem Fernseher hervorzukriechen, aber ich musste ihn liegen lassen.

Beim dritten Versuch schaffte ich es tatsächlich, mir ein paar Hemden zu greifen. Ich hatte sogar die tolle Idee gehabt, Handschuhe anzuziehen, wie ein echter Profi. Leider fehlte bei einem davon ein Daumen, so dass ich überall im Laden wunderschöne Daumenabdrücke verteilte. Ein paar Tage später tauchten die Ordnungshüter im Haus meines Vaters auf und fanden die Handschuhe und meine Beute. »Also ein Handschuh ohne Daumen«, sagte der Polizist zu mir, als er mir die Handschellen anlegte. »Wir sind nicht gerade Einstein, nicht wahr?«

Etwa eine Woche später stand ich vor Gericht und wurde vom Richter zu einer Geldbuße von vierzig Pfund verknackt. So viel Geld hatte ich in meinem ganzen Leben nicht besessen. Ich konnte das nie und nimmer zahlen, es sei denn, ich raubte eine Bank aus … oder borgte es mir von meinem Vater. Aber mein alter Herr weigerte sich. »Ich verdiene meinen Lohn auf ehrliche Art«, sagte er. »Warum sollte ich dir was davon geben? Du kannst die Lektion gut gebrauchen.«

»Aber Dad …«

»Es ist zu deinem Besten, Junge.«

Ende der Diskussion.

Der Richter verurteilte mich wegen »Nichtbezahlung eines Bußgelds« zu drei Monaten Haft in Winson Green.

Ich will die Wahrheit nicht verschweigen: Ich machte mir fast in die Hose, als sie mir sagten, dass ich ins Gefängnis gehen würde. Winson Green war ein alter viktorianischer Kerker aus dem Jahr 1849. Dort saßen nur die schlimmsten Hundesöhne ein. Der Leiter der britischen Gefängnisaufsicht erklärte später, dass er nie ein brutaleres, dreckigeres, gesetzloseres Loch als Winson Green gesehen hätte. Ich flehte meinen Dad an, das Bußgeld zu begleichen, doch er wiederholte nur, dass mich diese Erfahrung vielleicht endlich ein wenig Vernunft lehren würde.

Wie die meisten Jugendlichen, die auf die schiefe Bahn geraten, wollte ich eigentlich nur von meinen Kumpels akzeptiert werden. Ich dachte, es wäre toll, ein böser Junge zu sein, also versuchte ich, ein böser Junge zu sein. Doch in Winson Green änderte ich rasch meine Meinung. In der Aufnahmehalle klopfte mein Herz so schnell, dass ich dachte, es würde mir aus der Brust fliegen und auf dem Betonboden landen. Die Aufpasser leerten mir die Taschen und steckten meinen ganzen Besitz – Brieftasche, Schlüssel, Kippen – in einen dieser kleinen Plastiksäcke. Mein lang wallendes braunes Haar gefiel ihnen sehr gut.

»Die Jungs in Block H werden dich anbeten«, flüsterte mir einer von ihnen zu. »Viel Spaß in der Dusche, Herzchen.«

Ich hatte keine Ahnung, was er meinte.

Aber ich fand es bald heraus.

Wenn dein Lebensziel darin bestand, in einer Fabrik zu schuften und dich mit Nachtschichten am Fließband ins Grab zu bringen, dann war Aston der richtige Ort für dich. Ansonsten gab es dort nicht viel, auf das man sich freuen konnte. Arbeit fand man nur in den Fabriken. Die Wohnhäuser hatten keine Innentoiletten und fielen fast auseinander. Im Krieg waren in den Midlands viele Panzer, Lastwagen und Flugzeuge gebaut worden, weshalb die deutschen Bomber Aston sehr gerne besucht hatten. Als ich klein war, gab es in jeder zweiten Straße eine »Bombenbaustelle« – ein Haus, das von den Deutschen bei dem Versuch plattgemacht worden war, die Spitfire-Fabrik Castle Bromwich zu treffen. Ich glaubte viele Jahre, »Bombenbaustelle« sei der Name für einen Spielplatz.

Ich wurde im Jahr 1948 geboren und wuchs in der Lodge Road in einem Reihenhaus auf. Wir wohnten in der Nummer 14. Mein Vater, John Thomas, war Werkzeugmacher und arbeitete in der Nachtschicht im GEC-Werk an der Witton Lane. Alle Welt nannte ihn Jack, was aus irgendeinem Grund damals ein üblicher Spitzname für John war. Er erzählte mir oft aus dem Krieg, über die Zeit Anfang der Vierziger, als er in King’s Stanley in Gloucestershire gearbeitet hatte. Die Deutschen hatten dem etwa achtzig Kilometer entfernten Coventry jede Nacht die Seele aus dem Leib gebombt. Sie warfen Sprengbomben und Fallschirmminen ab, und das Licht der Feuer war derart hell, dass mein Vater trotz der Verdunkelung die Zeitung lesen konnte. Als Kind verstand ich nie wirklich, was das für eine Strapaze gewesen sein musste. Man stelle sich das vor: Die Leute legten sich am Abend ins Bett und wussten nicht, ob ihr Haus am nächsten Morgen noch da sein würde.

Auch nach dem Krieg wurde das Leben nicht viel leichter. Wenn mein Vater am Morgen von der Arbeit bei GEC zurückkehrte, trat meine Mutter Lillian ihre Schicht in der Lucas-Fabrik an. Tagein, tagaus in diesem verfluchten Mahlwerk. Aber die beiden beklagten sich nie.

Meine Mutter war Katholikin, doch sie war nicht religiös. Kein Osbourne ging in die Kirche – obwohl ich eine Weile die Sonntagsschule der Church of England besuchte, weil es sonst nichts zu tun gab, und weil man dort Tee und Kekse bekam. Völlig umsonst, all die Vormittage, die ich damit verbrachte, Bibelgeschichten zu lernen und Bilder vom Jesuskindchen zu malen. Sagen wir es einmal so: Ich bin nicht sicher, ob der Vikar auf diesen ehemaligen Schüler stolz wäre.

Der Sonntag war für mich der schlimmste Tag der Woche. Ich war eins von den Kindern, die immer Spaß haben wollen, und Aston bot nicht gerade viele Vergnügungen. Es gab dort einen grauen Himmel und Eckkneipen und kränklich wirkende Leute, die wie Tiere an den Fließbändern schufteten. Aber die Proletarier waren stolz. Sie klebten sogar falsche Steinziegel auf die Fassaden ihrer Sozialwohnungen, damit es aussah, als lebten sie auf Schloss Windsor. Es fehlten nur die Wassergräben und Zugbrücken. Die meisten Häuser waren Reihenhäuser wie unseres, so dass die Steinverkleidung des einen dort endete, wo der Rauputz des nächsten begann. Das wirkte sehr elegant.

Ich war das vierte Kind und der erste Junge. Meine drei älteren Schwestern hießen Jean, Iris und Gillian. Ich weiß nicht, wie meine Eltern die Zeit fanden, sich aneinander zu schaffen zu machen, aber es dauerte nicht lange, da hatte ich obendrein zwei kleinere Brüder, Paul und Tony. So lebten also sechs Kinder in der Lodge Road Nummer 14. Es war die Hölle. Wie schon gesagt, es gab keine Innentoiletten in jenen Tagen, nur einen Pisspott beim Bett. Jean, die Älteste, bekam schließlich ihr eigenes Zimmer in einem Anbau an der Hinterseite des Hauses. Die übrigen Geschwister mussten zusammen schlafen, bis Jean alt genug war und heiratete, so dass der Nächste aufrücken konnte und ihr Reich eroberte.

Der junge Prince of Darkness.

Mein Dad hatte mir eine lange Hose für die Hochzeit meiner Schwester Jean versprochen. Stattdessen bekam ich diese Scheißdinger.

Ich ging meinen Schwestern nach Möglichkeit aus dem Weg. Sie stritten ständig, wie Mädchen das eben tun, und ich wollte nicht ins Kreuzfeuer geraten. Aber Jean kümmerte sich immer um mich. Sie war fast so etwas wie eine zweite Mum. Noch heute telefonieren wir jeden Sonntag miteinander, komme, was da wolle.

Ich weiß nicht, was ich ohne Jean gemacht hätte, denn ich war ein sehr nervöses Kind. Mein Leben war von der Furcht vor unmittelbar drohendem Unheil beherrscht. Ich redete mir ein, meine Mutter werde sterben, sollte ich beim Heimweg auf die Risse im Pflaster treten. Und wenn mein Vater den ganzen Tag durchschlief, geriet ich in Panik, weil ich glaubte, er sei tot. Ich musste ihn in die Rippen stoßen, um sicherzugehen, dass er noch atmete. Er war nicht allzu erfreut darüber. Aber mir spukten immerzu all diese furchtbaren Dinge im Kopf herum.

Ich lebte die meiste Zeit in Angst.

Sogar meine früheste Erinnerung ist eine Erinnerung an furchtbare Angst. Es war am 2. Juni 1953, am Krönungstag von Königin Elizabeth. Mein Vater war verrückt nach Al Jolson, dem amerikanischen Vaudeville-Star. Die ganze Zeit schmetterte er Jolsons Songs durch das Haus, rezitierte seine komischen Auftritte, ja er zog sich sogar an wie er, wann immer er die Chance dazu witterte.

Besonders berühmt war Al Jolson für seine Nummern mit aufgemaltem »Negergesicht« – die Art von politisch inkorrektem Auftritt, für den man heute gesteinigt würde. Mein Vater bat also meine Tante Violet, für ihn und mich zwei dieser Minstrel-Show-Anzüge zu nähen, in denen wir beim Festumzug auftreten konnten. Diese Anzüge waren wirklich unglaublich. Tante Violet besorgte uns sogar passende weiße Hüte, passende weiße Fliegen und zwei rotweiß gestreifte Gehstöcke. Aber als mein Vater mit schwarz angemaltem Gesicht die Treppe herunterkam, verlor ich die Nerven. Ich schrie und jammerte: »Was habt ihr mit ihm gemacht? Ich will meinen Dad zurück!« Ich gab erst Ruhe, als mir jemand erklärte, dass er sich nur Schuhcreme ins Gesicht gerieben hatte. Als Nächstes versuchten sie, mich ebenfalls damit zu beschmieren, und ich verlor wieder die Nerven. Mich würden sie nicht mit dem Zeug bestreichen. Ich glaubte nämlich, ich würde für immer schwarz bleiben.

»Nein! Nein! Nein! Neiiiiiiiiin!«, heulte ich.

»Sei kein Angsthase, John«, fuhr mich mein Vater an.

»Nein! Nein! Nein! Neiiiiiiiiin!«

Mittlerweile weiß ich, dass der Wahnsinn bei uns in der Familie liegt. Meine Großmutter väterlicherseits war eine beglaubigte Borderlinerin. Völlig durchgeknallt. Unter anderem malträtierte sie mich die ganze Zeit völlig grundlos. Ich erinnere mich noch daran, wie sie mir wieder und wieder auf die Oberschenkel schlug. Dann war da Tante Edna, die jüngere Schwester meiner Mutter, die die Angelegenheit hinter sich brachte, indem sie in einen Kanal hüpfte. Eines Tages spazierte sie einfach aus der Klapsmühle und sprang ins Wasser. Auch meine Großmutter mütterlicherseits hatte eine Schraube locker. Sie ließ sich die Initialen meines Großvaters – A.U. für Arthur Unitt – auf den Arm tätowieren. Ich muss jedes Mal an sie denken, wenn ich im Fernsehen eines dieser knackigen Mädchen sehe, die den ganzen Körper voller Tinte haben. Das ist schick, wenn man jung und ungebunden ist, aber Sie können mir glauben: Bei einer Großmutter wirkt es nicht mehr ganz so heiß, wenn sie einen schlaffen Dolch und zwei schrumpelige Schlangen auf dem Bizeps hat, mit dem sie ihre Enkelkinder in den Schlaf wiegt. Meiner Oma war das allerdings völlig egal. Ich mochte sie sehr. Sie wurde 99 Jahre alt. Als ich anfing, zu viel zu trinken, haute sie mir mit einem eingerollten Exemplar des Mirror auf den Hintern und schimpfte: »Du wirst zu fett! Hör auf zu saufen! Du stinkst wie ein Bierdeckel!«

Unsere Familie war ganz in Ordnung. Mein Vater war streng, aber er schlug mich nie oder sperrte mich im Kohlenkeller ein. Ich fing mir höchstens einmal eine Ohrfeige ein, wenn ich etwas wirklich Schlimmes getan hatte, so wie an dem Tag, als ich versucht hatte, meinem schlafenden Großvater ein heißes Schüreisen ins Knie zu bohren. Aber mit meiner Mutter stritt er sich gehörig, und später fand ich heraus, dass er sie schlug. Anscheinend zeigte sie ihn sogar einmal an, obwohl ich zu dieser Zeit nichts davon wusste. Manchmal hörte ich die beiden herumschreien, aber ich wusste nie, worum es ging – vermutlich ums Geld. Natürlich stellt sich niemand in der wirklichen Welt hin und sagt: »O ja, mein Schatz, ich verstehe, lass uns über unsere ›Gefühle‹ sprechen, tralali-und-scheiß-drauf-la.« Leute, die behaupten, nie zu streiten, leben auf einem anderen Planeten. Und damals bedeutete es etwas anderes, verheiratet zu sein. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es gewesen sein muss, keinen müden Heller übrig zu haben, obwohl du die ganze Nacht schuftest und deine Frau den ganzen Tag.

Er war ein guter Mann, mein alter Herr, einfach und altmodisch. Er war gebaut wie ein Federgewicht und trug diese Ronnie-Barker-Brillen mit dem monströs dicken Rahmen. Er sagte zu mir: »Du bekommst vielleicht keine gute Bildung, aber gute Manieren kosten dich nichts.« Und er praktizierte, was er predigte: Er bot Frauen im Bus immer seinen Sitzplatz an, und er ließ nie eine alte Dame allein über die Straße gehen.

Ein wirklich guter Mann. Ich vermisse ihn.

Aber mittlerweile weiß ich auch, dass er ein bisschen hypochondrisch war. Vielleicht habe ich das von ihm. Er hatte immer irgendetwas am Bein. Es war ständig bandagiert, aber er ging nie zum Arzt. Er wäre eher tot umgefallen, als zum Arzt zu gehen. Wie viele Leute in seiner Generation hatte er eine Heidenangst vor Ärzten. Und er nahm sich nie einen Tag frei. Wäre er einmal krank zu Hause geblieben, so hätte man den Totengräber rufen können.

Zu den Dingen, die ich sicher nicht von meinem alten Herrn geerbt habe, gehört meine Vorliebe für Suchtgifte. Ab und zu genehmigte sich mein Dad ein paar Bier, aber er trank immer in Maßen. Das einzige alkoholische Getränk, das er wirklich mochte, war das Mackeson-Starkbier. Er ging in den Arbeiterverein, hatte seinen Spaß mit den Freunden aus der Fabrik und kam singend nach Hause. Das war alles. Ich sah nie, dass er umfiel oder sich in die Hose pinkelte oder kotzte. Er wurde einfach nur fröhlich. Manchmal begleitete ich ihn am Sonntag zum Pub und spielte draußen auf der Straße, während er drinnen lauthals sang. Ich dachte immer, die Limonade, die Dad da trinkt, muss ja wirklich fantastisch sein … Ich hatte eine wilde Fantasie. Jahrelang dachte ich darüber nach, wie Bier wohl schmeckte, bis ich endlich eins probierte und dachte: Was ist das denn für ein Mist? So etwas schluckt mein Dad sicher nicht! Aber ich fand rasch heraus, in welche Stimmung es einen bringen konnte – und ich liebte alles, was meine Stimmung veränderte. Als ich achtzehn war, konnte ich einen halben Liter in fünf Sekunden kippen.

Mein Vater war nicht der Einzige in der Familie, der zu singen begann, wenn er ein paar Gläschen intus hatte. Meine Mutter und meine Schwestern sangen auch gern. Jean brachte Platten von Chuck Berry und Elvis Presley nach Hause, und sie lernten die Songs auswendig und veranstalteten am Samstagabend eine kleine Familienvorführung. Meine Schwestern hatten sogar einige Nummern der Everly Brothers drauf. Meinen ersten Auftritt hatte ich bei einer dieser musikalischen Versammlungen der Osbournes. Ich sang »Living Doll« von Cliff Richard, das ich im Radio gehört hatte. Nie im Leben wäre ich auf den Gedanken gekommen, dass ich einmal Karriere als Sänger machen würde. Völlig undenkbar. Soweit ich wusste, konnte ich nur als Fabrikarbeiter Geld verdienen, wie alle Leute in Aston. Oder als Bankräuber.

Und die zweite Option war keineswegs aus der Luft gegriffen.

Das Verbrechen lag in meiner Natur. Ich hatte sogar einen Komplizen, einen Nachbarsjungen namens Patrick Murphy. Die Murphys und die Osbournes verstanden sich gut, obwohl die Murphy-Kinder richtige Katholiken waren und in eine andere Schule gingen. Pat und ich begannen unsere Verbrecherkarriere als Apfeldiebe. Nicht, dass wir die Äpfel verkauft hätten – wir aßen sie, weil wir Hunger hatten. Manchmal erwischte man einen verdorbenen und hatte tagelang Durchfall. Nicht weit von unserer Straße befand sich die Trinity Road, die an eine tiefer liegende Straße grenzte. Wir lehnten uns über die Mauer, verknoteten unsere Hemden zu einer Art Schlinge und füllten sie mit den Äpfeln, die auf der anderen Seite der Mauer an den Bäumen hingen. Einmal stand ich gerade wie ein schwangerer Apfelschmuggler auf der Mauer, als mir der Eigentümer der Bäume seine beiden deutschen Schäferhunde auf den Hals hetzte. Sie sprangen mich von hinten an, und ich fiel kopfüber in den Obstgarten. Mein Auge schwoll sofort zu einem prallen schwarzen Ballon an. Mein alter Herr drehte völlig durch, als ich nach Hause kam. Im Krankenhaus hielt mir der Arzt eine weitere Standpauke.

Aber so ein kleiner Rückschlag konnte Pat und mich nicht stoppen.

Der nächste Karrieresprung waren Parkuhren. Dann gingen wir zu kleinen Ladendiebstählen über. Meine Eltern hatten viele Kinder und wenig Geld, und in einer so verzweifelten Lage tut man für die nächste Mahlzeit alles, was nötig ist. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die sagen: »Heute geht es mir gut, ich hab genug Knete. Also Schwamm über meine Vergangenheit.«

Denn diese Vergangenheit hat mich zu dem gemacht, der ich bin.

Eine weitere Gaunerei bestand darin, dass wir uns an Spieltagen vor dem Stadion von Aston Villa aufstellten und den Fußballfans einen halben Schilling dafür abknöpften, dass wir auf ihre Autos »aufpassten«. Zu der Zeit schloss niemand sein Auto ab. Also hockten wir uns während des Spiels hinein und machten Blödsinn. Manchmal versuchten wir, uns noch extra was dazuzuverdienen, indem wir die Autos wuschen. Eigentlich war das ein brillanter Plan. Aber dann kamen wir auf die Idee, das Auto irgendeines armen Schweins mit einer Drahtbürste zu putzen. Als wir fertig waren, fehlte die Hälfte des Lacks. Der Kerl war wirklich außer sich.

In Wirklichkeit war ich also kein böser Junge, obwohl ich gern einer gewesen wäre. Ich wollte einfach nur von den Banden akzeptiert werden. Wir spielten tolle Spiele. Die Banden aus zwei Straßen bekämpften sich, indem sie sich mit Steinen bewarfen und Mülleimerdeckel als Schilde verwendeten. Wie die alten Griechen gegen die Römer. Das war so lange lustig, bis ein Junge von einem Stein am Kopf getroffen wurde und in die Notaufnahme musste, weil ihm das Blut aus einem Auge sprudelte. Wir spielten auch Kriegsspiele und bauten uns eigene Bomben: Man nahm eine Ladung Knaller, holte das Schwarzpulver heraus, klopfte ein Kupferrohr an einem Ende platt, bohrte ein Loch in die Mitte, füllte das Rohr mit dem Schwarzpulver, klappte das andere Ende um und steckte die Zündschnur eines Knallers in das Loch. Dann musste man nur noch die Schnur anzünden und um sein Leben laufen.

Wumms!

Hahaha.

Nicht alles, was wir trieben, war so verboten wie das Bombenbasteln, aber das meiste war genauso gefährlich.

Pat und ich bauten uns einmal eine unterirdische Höhle, die wir in die Tonerde einer Böschung gruben. Wir stellten einen alten Bettrost hinein und machten Feuer. Als Rauchabzug hatten wir ein Loch in die Decke geschlagen. In der Nähe standen ein paar verrostete Ölfässer herum, und wir sprangen von den Fässern auf eine rostige alte Metallplatte, die ein tolles Sprungbrett war: Boing! – und landeten auf dem Dach unserer Höhle. Das taten wir wochenlang, bis ich eines Tages durch das Kaminloch krachte und mir fast den Hals brach.

Pat glaubte tatsächlich einige Sekunden, ich befände mich nun in einer besseren Welt.

Am allerbesten gefielen uns natürlich die »Bombenbaustellen«. Wir hingen stundenlang dort herum, bauten uns etwas aus dem Schutt, warfen etwas kaputt, zündeten ein Feuer an. Und wir waren ständig auf Schatzsuche … unsere Fantasie ging mit uns durch. Es gab viele verfallene viktorianische Häuser, in denen man spielen konnte, denn zu der Zeit wurde Aston neu aufgebaut. Diese alten Häuser waren großartig. Sie hatten drei oder vier Stockwerke, und man konnte dort allen möglichen Unfug treiben. Wir kauften uns ein paar billige Zigaretten und hingen in einem ausgebombten Salon herum, wo wir wie die Gentlemen pafften. Woodbine und Park Drive waren unsere bevorzugten Marken. Wir hockten in all dem Dreck und Staub, rauchten Zigaretten und atmeten obendrein den dicken gelben Birmingham-Smog ein.

Ach, was waren das für Zeiten.

Die Schule hasste ich. Ich hasste sie sehr.

Ich kann mich noch an meinen ersten Tag in der Grundschule in Aston erinnern: Sie mussten mich am Genick packen und in die Prince Albert Juniors reinschleppen, so sehr bockte und schrie ich.

In der Schule gab es nur eines, auf das ich mich freute: Die Glocke, die um vier Uhr nachmittags zum Schulschluss läutete. Ich konnte nicht richtig lesen, weshalb ich keine guten Noten bekam. In meinem Kopf blieb nichts hängen, und ich begriff einfach nicht, warum mein Hirn so ein nutzloser Pudding war. Was in den Büchern stand, hätte ebenso gut in Chinesisch geschrieben sein können. Ich hatte das Gefühl, zu nichts zu taugen, ein geborener Verlierer zu sein. Ich war schon über dreißig, als ich herausfand, dass ich unter Dyslexie und einer Aufmerksamkeitsstörung (ADS) litt. Damals wusste man noch nichts von diesen Dingen. In meiner Klasse gab es vierzig Kinder, und wenn man etwas nicht kapierte, bekam man keine Hilfe von den Lehrern – sie ließen dich einfach herumhocken. Und genau das tat ich. Wenn etwas von mir verlangt wurde – zum Beispiel, wenn ich etwas laut vorlesen musste –, versuchte ich, die Klasse wenigstens zu unterhalten. Ich dachte mir alle möglichen Verrücktheiten aus, um die anderen Kinder zum Lachen zu bringen.

Das einzig Gute an Dyslexie ist, dass wir Dyslexiker normalerweise sehr kreativ sind – zumindest wurde mir das gesagt. Unsere Gedanken gehen ungewöhnliche Wege. Aber man wird abgestempelt, weil man nicht wie normale Leute lesen kann. Ich wünschte, ich hätte eine gute Bildung bekommen. Ich finde Bücher großartig, wirklich. Es ist etwas Wunderbares, in einem Buch zu versinken. Jeder Mensch sollte die Möglichkeit dazu haben. Mir ist es nur ein paarmal in meinem Leben gelungen, ein Buch von Anfang bis Ende zu lesen. Alle Jubeljahre lässt das Monster in meinem Kopf ein wenig locker, und ich versuche, so viele Bücher wie möglich zu verschlingen, denn wenn die Bestie wieder zupackt, ist es wieder genau wie früher: Ich sitze da und starre auf chinesische Schriftzeichen.

Seit ich mich erinnern kann, wurde ich in der Schule nur »Ozzy« gerufen. Ich habe keine Ahnung, wer auf diese großartige Idee kam oder wann oder warum. Man könnte vermuten, dass es eine Abkürzung für »Osbourne« war. Jedenfalls passte der Name zu meiner Clown-Persönlichkeit. Als ich den Namen erst einmal weg hatte, blieb nur meine Familie bei John. Mittlerweile reagiere ich überhaupt nicht mehr auf meinen Geburtsnamen. Wenn jemand ruft: »Vorsicht, John! Da drüben!«, schaue ich nicht einmal auf.

Nach der Prince Albert Juniors setzte ich meine Bildungslaufbahn an der Birchfield Road Secondary Modern in Perry Bar fort. Dort hatten sie eine Uniform. Es bestand kein Uniformzwang, aber die meisten Kinder trugen sie, darunter auch mein kleiner Bruder, der Saubermann Paul. Er erschien jeden Tag in Blazer, grauer Flanellhose und Hemd mit Krawatte. Ich lief in Gummistiefeln, Jeans und stinkigen alten Pullovern herum. Mr. Oldham, der Direktor, hielt mir jedes Mal, wenn ich ihm unter die Augen kam, einen Vortrag. »John Osbourne, wasch dich mal!«, rief er durch den Gang. »Du bist eine Schande! Warum kannst du nicht wie dein Bruder sein?«

Mr. Oldham hatte nur einmal ein freundliches Wort für mich übrig, und zwar, als ich ihm verriet, dass einer meiner Kameraden Spülmittel ins Aquarium geschüttet hatte, um den Schulfisch ins Jenseits zu befördern. Er lobte mich sogar in der Schülerversammlung dafür: »Dank John Osbourne konnten wir den Übeltäter fassen, der für diese niederträchtige Tat verantwortlich war.« Mr. Oldham konnte ja nicht wissen, dass ich derjenige war, der versucht hatte, dem Schulfisch den Garaus zu machen – bevor mich auf halbem Weg der Mut verließ. Ich wusste, dass sie mich für den Schaum im Aquarium verantwortlich machen würden. Das lag daran, dass sie mich für alles verantwortlich machten. Also dachte ich mir, wenn ich vorher jemand anderen denunziere, komme ich vielleicht ungestraft davon. Und so war es auch.

Es gab tatsächlich einen Lehrer, den ich mochte: Mr. Cherrington war ein Geschichtsfreak und brachte uns einmal zu einem Ort namens Pimple Hill, wo ein altes Schloss stand. Es war großartig. Er erzählte uns von Festungen und Grabstätten und mittelalterlichen Folterwerkzeugen. Das war die beste Unterrichtsstunde meines Lebens – nur dass ich trotzdem keine bessere Note bekam, weil ich es einfach nicht schaffte, irgendetwas davon zu Papier zu bringen. Die einzige Sache, für die ich Fleißpunkte einheimste, war witzigerweise »Heavy Metalwork«. Das lag wohl daran, dass mein Vater Werkzeugmacher war und dass ich das Handwerk im Blut hatte. Ich gewann sogar den ersten Preis in einem Wettbewerb, bei dem wir einen Fenstergriff aus Metall anfertigen sollten. Doch dieser strahlende Erfolg hinderte mich nicht daran, weiter Unfug zu treiben. Am Ende versohlte mir der Lehrer, Mr. Lane, mit einem großen Stück Holz den Hintern. Er schlug mich so hart, dass ich dachte, mein Hintern würde sich jeden Augenblick von meiner übrigen Person trennen. Abgesehen davon, dass Mr. Lane ein furchtbarer Rassist war, war er ein netter Kerl. Für die Dinge, die er von sich gab, würde er heute im Gefängnis landen.

Meine beste Arbeit im Werkunterricht bestand darin, dass ich einen Penny drei oder vier Minuten mit einem Gasbrenner erhitzte und ihn dann auf Mr. Lanes Pult deponierte, um seine Neugier zu wecken und ihn um eine Erfahrung zu bereichern.

Erst schrie er, sehr laut.

Dann brüllte er: »Osbourne, du kleiner Bastard!«

Was für ein Spaß. Der alte Trick mit dem heißen Penny. Unbezahlbar.

Als Junge wurde ich eine Weile schikaniert. Ein paar ältere Jungs lauerten mir auf dem Heimweg auf, zogen mir die Hose herunter und lachten mich aus. Ich war vielleicht elf oder zwölf Jahre alt. Es war scheußlich. Sie missbrauchten mich nicht oder so was – es waren nur Jungen, die dämliche Jungenspiele spielten –, aber ich schämte mich, und es machte mich verrückt, weil ich es meinen Eltern nicht erzählen konnte. In meiner Familie wurde man viel gehänselt, was normal ist, wenn sechs Kinder in einem Reihenhaus zusammenleben. Aber das bedeutete, dass ich niemanden um Hilfe bitten konnte. Ich hatte das Gefühl, dass alles meine Schuld war.

Wenigstens entschloss ich mich, meinen Kindern, sollte ich einmal welche haben, zu sagen: »Habt keine Angst, mit euren Problemen zu euren Eltern zu kommen. Ihr wisst, was richtig und was falsch ist, und wenn sich jemals jemand an eurem Körper vergreift und ihr findet das nicht richtig, dann sagt uns das.« Und Sie können mir glauben: Sollte einem meiner Kinder jemals was Übles passieren, dann wird Blut fließen.

Die Rowdys, die mich schikanierten, wurde ich schließlich los. Ich suchte mir den größten Jungen auf dem Spielplatz aus und machte den Affen für ihn, bis er lachen musste und mein Freund wurde. Er war gebaut wie ein Berg. Wer sich mit ihm anlegte, der konnte sein Schulessen die nächsten anderthalb Monate durch einen Strohhalm zu sich nehmen. Aber im Grunde seines Herzens war der Riese gutartig. Die Rowdys hielten sich von mir fern, als er und ich Freunde geworden waren. Und das war ein Segen, denn im Prügeln war ich etwa so gut wie im Lesen.

Ein Junge, der mich nie verprügelte, war Tony Iommi. Er war in der Klasse über mir, und alle kannten ihn, weil er Gitarre spielte. Er verprügelte mich zwar nicht, aber er schüchterte mich trotzdem ein, denn er war ein großer Bursche und sah gut aus. Die Mädchen waren verrückt nach ihm. Und niemand konnte Tony Iommi in einer Rauferei das Wasser reichen. Der Kerl war einfach nicht unterzukriegen. Da er älter war als ich, hätte er mich jederzeit in den Arsch treten können, aber das kam ihm gar nicht in den Sinn. Ich erinnere mich vor allem an den Tag, an dem wir unsere Weihnachtsgeschenke in die Schule mitbringen durften. Tony tauchte mit seiner leuchtend roten elektrischen Gitarre auf. Das war das Tollste, was ich je gesehen hatte. Ich wollte immer schon Musik machen, aber meine Eltern hatten nicht genug Geld dafür, und außerdem hatte ich nicht die Geduld, ein Instrument zu lernen. Meine Konzentrationsspanne betrug etwa fünf Sekunden. Doch Tony konnte spielen. Er war unglaublich, ein Mensch mit einer angeborenen Begabung: Man hätte ihm eine mongolische Sackpfeife in die Hand drücken können, und nach ein paar Stunden hätte er ein Bluesriff darauf gespielt. Ich fragte mich oft, was wohl einmal aus Tony Iommi werden würde.

Aber es sollten noch einige Jahre vergehen, bis sich unsere Wege erneut kreuzten.

Ich wurde älter und verbrachte weniger Zeit im Klassenzimmer. Ich zog die Jungentoilette vor, wo ich rauchen konnte. Ich rauchte so viel, dass ich jeden Morgen zu spät zum Appell kam, der vom Rugbytrainer Mr. Jones geleitet wurde. Mr. Jones hasste mich. Er verknackte mich ständig zum Nachsitzen und machte mich vor den anderen Kindern fertig. Sein liebster Zeitvertreib bestand darin, mich mit einem Schuh zu verprügeln. Er befahl mir, ihm aus dem Regal an der Rückwand des Klassenzimmers den größten Turnschuh zu holen, damit er seinem Hobby frönen konnte. Dann ging er selbst das Regal inspizieren, und wenn er einen größeren Schuh fand, erhielt ich die doppelte Ration. Er war ein sehr guter Folterknecht, der beste an der Schule.

Mr. Jones hatte noch eine andere wichtige Aufgabe: Jeden Morgen mussten wir uns in einer Reihe aufstellen, damit er hinter uns auf und ab schreiten konnte, um zu prüfen, ob wir uns auch den Nacken gewaschen hatten. Wenn er der Meinung war, dass ein Nacken die Sauberkeitsnorm nicht erfüllte, rieb er mit einem weißen Handtuch darüber. Waren auf dem Handtuch Schmutzspuren zu sehen, schleifte er den Verschmutzer am Kragen zum Waschbecken in der Ecke und schrubbte ihn ab wie einen Hund.

Mr. Jones war wirklich der beste Folterknecht an der Schule.

Ich brauchte nicht allzu lange, um zu begreifen, dass meine Familie weniger Geld hatte als die meisten anderen. Fest steht, dass wir nicht jeden Sommer nach Mallorca flogen – nicht mit sechs kleinen Osbournes, die ernährt werden mussten. Das Meer sah ich mit vierzehn Jahren zum ersten Mal. Das verdankte ich meiner Tante Ada, die in Sunderland lebte. Und einen richtigen Ozean – also ein Meer, in dem keine Kacke aus Sunderland treibt und in dem man nicht nach drei Sekunden an Unterkühlung stirbt – sah ich erst, als ich über zwanzig war.

Ich entdeckte noch weitere Hinweise darauf, dass wir nicht betucht waren. Da waren die zerschnittenen Zeitungen, die wir als Toilettenpapier verwendeten. Und die Gummistiefel, die ich auch im Sommer tragen musste, weil ich keine Schuhe hatte. Und die Tatsache, dass mir meine Mutter nie Unterwäsche kaufte. Dann war da dieser windige Kerl, der immer wieder vor der Tür auftauchte und um Geld bettelte. Wir nannten ihn den »Klopf-Klopf-Mann«. Er war ein Vertreter, der meiner Mutter diesen ganzen Kram aus dem Katalog andrehte und jede Woche vorbeikam, um die Ratenzahlungen einzutreiben. Aber meine Mutter hatte das Geld einfach nicht. Also schickte sie mich zur Tür, um ihm zu erzählen, sie sei nicht daheim. Irgendwann hatte ich die Nase voll. »Mum sagt, dass sie nicht da ist«, erklärte ich ihm.

Jahre später machte ich das wieder gut, indem ich dem Klopf-Klopf-Mann eines Tages die Tür öffnete und sämtliche Schulden meiner Mutter auf einmal beglich. Dann empfahl ich ihm, er solle sich verpissen und sich nie wieder bei uns blicken lassen. Aber es half nichts. Zwei Wochen später kam ich nach Hause, als meiner Mutter gerade ein nagelneues dreiteiliges Kostüm geliefert wurde. Ich brauchte nicht allzu viel Fantasie, um mir auszumalen, woher sie es hatte.

In unserem Haus war das Geld derart knapp, dass ich einen der schlimmsten Tage in meiner Kindheit erlebte, als mir meine Mutter einmal zum Geburtstag zehn Schilling gab, von denen ich mir eine Taschenlampe kaufen ging. Es war eine dieser Lampen, die in verschiedenen Farben leuchteten. Auf dem Heimweg verlor ich das Wechselgeld. Ich brachte vier oder fünf Stunden damit zu, sämtliche Straßengräben und Abflusslöcher in Aston nach diesen paar schäbigen Münzen abzusuchen. Das Komische war, dass ich mich nicht einmal daran erinnern kann, was meine Mutter sagte, als ich nach Hause kam. Ich erinnere mich nur an die schreckliche Angst, die ich hatte.

Nicht, dass das Leben in der Lodge Road 14 schlecht gewesen wäre. Aber paradiesisch war es auch nicht gerade.

Zunächst einmal war meine Mutter keine Künstlerin am Herd.

Jeden Sonntag stand sie schwitzend in der Küche und brütete ein Abendessen aus, während die ganze Familie in Furcht vor dem Ergebnis erstarrte. Aber man durfte sich nicht beklagen. Einmal würgte ich einen Kohleintopf hinunter, der ein wenig nach Spülmittel schmeckte. Meine Mutter bemerkte meinen leidenden Gesichtsausdruck, stieß mich in die Rippen und zischte: »Nicht ein Wort!« Aber mir war übel, und ich wollte nicht an Kohlvergiftung sterben. Ich wollte gerade etwas sagen, als mein Vater aus dem Pub zurückkehrte, seinen Mantel aufhängte und sich zum Abendessen niederließ. Er nahm seine Gabel und bohrte sie in den Kohl, doch als er sie zum Mund führte, hing da dieses Drahtknäuel am Ende! Großer Gott: Meine Mutter hatte einen Scheuerschwamm gekocht!

Im nächsten Moment drängten wir alle zum Klo, um den Spülkohl wieder loszuwerden.

Ein anderes Mal gab meine Mutter uns ein paar Sandwichs mit hartgekochten Eiern mit. Als ich das Brot aufklappte, fand ich Zigarettenasche und Schalensplitter darin.

Mahlzeit, Mum.

Ich will es mal so sagen: Das Schulessen rettete mir das Leben. Es war das Einzige, was mir an dem miserablen bisschen Bildung gefiel. Das Schulessen war wunderbar. Man bekam eine Hauptspeise und obendrein Pudding. Es war unglaublich. Heute nimmt man sich etwas zu essen und denkt automatisch: »Also, das hier sind 200 Kalorien« oder »Das hier sind 8 Gramm gesättigte Fettsäuren«. Damals gab es so etwas wie Kalorien nicht. Es gab nur Nahrung auf deinem Teller. Und in meinem Fall nie genug davon.

Ich zermarterte mir jeden Morgen den Kopf auf der Suche nach einer Ausrede, um die Schule schwänzen zu können. Daher glaubte mir niemand, wenn ich einmal die Wahrheit sagte.

So wie an dem Tag, als ich den Geist hörte.

Ich sitze in der Küche und weiß, ich muss bald los. Es ist Winter und entsetzlich kalt, und wir haben kein fließendes Warmwasser. Also habe ich den Kessel aufgesetzt, um das Wasser für den Abwasch zu erhitzen. Da höre ich eine Stimme: »Osbourne, Osbourne, Osbourne.«

Da mein Vater in der Nacht arbeitete, kümmerte er sich morgens um uns, bevor er sich schlafen legte.

Ich sage also zu meinem Vater: »Dad! Dad! Da ruft jemand unseren Namen! Ich höre ihn! Ich glaube, es ist ein Geist! Ich glaube, in unserem Haus spukt es!«

Er sieht von der Zeitung auf.

»Guter Versuch, Junge«, sagt er. »Aber du gehst zur Schule, Geist hin oder her. Beeil dich mit dem Abwaschen.«

Aber die Stimme ist noch immer da.

»Osbourne, Osbourne, Osbourne.«

»Aber Dad!«, rufe ich. »Da ist eine Stimme! Wirklich. Hör doch nur!«

Endlich hört mein Vater sie auch.

»Osbourne, Osbourne, Osbourne.«

Sie scheint aus dem Garten zu kommen. Also laufen wir beide hinaus – ich ohne Schuhe –, aber der Garten ist leer. Dann hören wir die Stimme wieder, diesmal lauter: »Osbourne, Osbourne, Osbourne.« Sie kommt von der anderen Seite des Zauns. Wir schauen hinüber in den Nachbargarten, und da liegt unsere alte Nachbarin auf der Erde.

Die Frau war wohl auf dem Eis ausgerutscht und konnte alleine nicht mehr aufstehen. Wären wir ihr nicht zur Hilfe gekommen, wäre sie erfroren. Mein Vater und ich kletterten über den Zaun und trugen sie in ihr Wohnzimmer. Dort waren wir noch nie gewesen, obwohl wir Seite an Seite mit dieser Frau lebten, seit wir uns erinnern konnten. Es war furchtbar traurig. Die alte Dame war verheiratet gewesen und hatte Kinder gehabt, aber ihr Mann war im Krieg nach Frankreich geschickt worden, wo ihn die Nazis erschossen hatten. Und ihre Kinder waren in einem Luftschutzbunker gestorben. Aber sie lebte weiter mit ihnen, so als wären sie alle noch da. Überall standen Fotos, Kleidung und Kinderspielzeug lagen herum. Das ganze Haus war in der Zeit festgefroren. Ich hatte noch nie so etwas Trauriges gesehen. Ich erinnere mich, wie meine Mutter schluchzte, als sie später von einem Besuch bei dieser Nachbarin zurückkehrte.

Man kann ein paar Meter entfernt von jemandem leben, ohne je etwas über ihn zu erfahren.

An dem Tag kam ich zu spät zur Schule, aber Mr. Jones interessierte sich nicht für den Grund, weil ich jeden Tag zu spät kam. Er brauchte nur einen weiteren Grund, um mir das Leben zur Hölle zu machen. Einmal – vielleicht an dem Morgen, als wir die alte Dame im Garten fanden, aber ich bin mir nicht sicher – verspätete ich mich dermaßen, dass der Appell vorüber war und bereits eine andere Klasse in den Raum drängte.

Es sollte ein besonderer Schultag für mich werden, denn mein Vater hatte mir einige Metallstäbe aus der GEC-Fabrik mitgegeben, damit ich in Mr. Lanes Werkunterricht ein paar Schraubenzieher anfertigen konnte. Die Stäbe steckten in meiner Schultasche, und ich konnte es nicht erwarten, sie meinen Klassenkameraden zu zeigen.

Aber daraus wurde nichts. Ich erinnere mich noch daran, wie ich vor Mr. Jones’ Tisch stand. Während die Schüler aus der anderen Klasse ihre Plätze einnahmen, überhäufte er mich mit Beschimpfungen. Ich schämte mich so, dass ich mich am liebsten in einem Erdloch verkrochen hätte.

»Osbourne!«, brüllte er. »Du bist eine Schande für dich selbst und für diese Schule. Her mit dem Schuh!«

Es herrschte Totenstille im Raum.

»Aber Sir!«

»Einen Schuh her, Osbourne! Und wehe, wenn es nicht der größte ist, dann werde ich dich derart durchprügeln, dass du einen Monat lang nicht sitzen kannst.«

Ich schaute mich um und blickte in lauter fremde Gesichter. Am liebsten wäre ich auf der Stelle tot umgefallen. Die Kinder waren in der Klasse über mir und starrten mich an, als wäre ich ein Monster. Mit gesenktem Kopf trat ich den Gang der Schande zur Rückseite des Klassenzimmers an. Jemand versuchte, mir ein Bein zu stellen. Ein anderer Junge schob mir seine Schultasche in den Weg, so dass ich ausweichen musste. Ich zitterte, mein ganzer Körper war taub, und mein Gesicht glühte. Ich wollte nicht vor all den Kindern weinen, aber ich spürte, wie in mir die Tränen aufstiegen. Ich ging zum Regal und griff mir einen Schuh, aber weil mich alle anglotzten, war ich so verwirrt, dass ich überhaupt nicht darauf achtete, ob es der größte war. Ich schlich zurück und hielt Mr. Jones den Schuh hin.

»Das soll der Größte sein?!«, fragte er. Dann schlenderte er zum Regal hinüber, kam mit einem größeren Schuh zurück und befahl mir, mich vornüber zu beugen.

Alle starrten mich an. Ich gab mein Bestes, um nicht loszuheulen, aber mir rann schon der Rotz aus der Nase, und ich wischte ihn mit dem Handrücken ab.

»Ich sagte vorbeugen, Osbourne.«

Also tat ich es. Dann hob er den Schuh so hoch wie möglich und ließ eine Größe 44 mit aller Wucht auf mein Hinterteil herabsausen.

»AHHHHHHHHHH!«

Es tat furchtbar weh. Und er schlug wieder zu. Und wieder. Beim vierten Mal hatte ich genug und wurde zornig. Ich war blind vor Zorn. Als er wieder ausholte, griff ich in meinen Schulranzen, packte einen der Metallstäbe und schleuderte ihn Mr. Jones mit aller Kraft in sein verschwitztes fettes Gesicht. Ich war nie gut in Sport, aber in diesen zwei Sekunden hätte ich für die englische Cricket-Nationalmannschaft werfen können. Mr. Jones torkelte rückwärts, aus seiner Nase lief Blut, und ich begriff, was ich getan hatte. Den Schülern hatte es den Atem verschlagen. Und ich rannte los, so schnell wie möglich raus aus der Klasse, durch den Gang und zum Schultor hinaus. In Weltrekordzeit war ich in der Lodge Road 14, wo ich ins Schlafzimmer meines Vaters stürmte und ihn wach rüttelte. Dann brach ich in Tränen aus.

Er war außer sich vor Wut.

Aber er war nicht auf mich wütend, sondern auf Mr. Jones. Er marschierte schnurstracks zur Schule und verlangte, den Direktor zu sprechen. Sein Gebrüll war noch am anderen Ende der Schule zu hören. Mr. Oldham sagte, er habe nichts von Mr. Jones und dessen Vorliebe für Turnschuhe gewusst. Er versprach, der Sache nachzugehen. Mein Vater sagte, das wolle er ihm auch raten.

Ich wurde nie wieder geschlagen.

Mit Mum und Dad. Sie mussten eine Menge aushalten.

In der Schule war ich nicht gerade ein Mädchenschwarm, was vielleicht daran lag, dass mich die meisten Mädchen für geistesgestört hielten. Aber für eine Weile hatte ich eine Freundin. Sie hieß Jane. Sie besuchte die Mädchenschule ein Stück weiter die Straße hinauf. Ich war verrückt nach ihr. Wenn ich mit ihr verabredet war, schmierte ich mir immer erst in der Jungentoilette Seife in die Haare, um sie zu glätten und cool zu wirken. Aber einmal begann es zu regnen, und als wir uns trafen, sah ich aus, als wäre ich einem Schaumbad entstiegen. Die Seife lief mir über die Stirn in die Augen. Sie schaute mich an und sagte: »Was zum Teufel hast du gemacht?« Sie gab mir auf der Stelle den Laufpass. Ich war am Boden zerstört. Ein paar Jahre später sah ich sie aus einem Club in Aston kommen. Sie war völlig betrunken, und ich fragte mich, was mir je an ihr gefallen hatte.

Da waren noch andere Mädchen, aber es kam eigentlich nie was zustande. Ich fand bald heraus, wie schmerzhaft es ist, wenn ein Mädchen, in das man verliebt ist, mit einem anderen Jungen geht. Auch versetzt zu werden war nicht besonders amüsant. Einmal wollte ich mich vor dem Crown and Cushion in Perry Barr mit einem Mädchen treffen. Ich kam um halb acht am Abend im strömenden Regen dort an, aber sie war nirgends zu entdecken. Ich wartete eine halbe Stunde. Aber auch um acht Uhr war sie nicht da. Also gab ich ihr noch eine halbe Stunde. Immer noch nichts. Es war zehn Uhr, als ich mich völlig durchweicht auf den Heimweg machte. Ich war traurig und fühlte mich zurückgewiesen. Jetzt bin ich Vater und denke natürlich: Was zum Teufel war nur los mit mir? Ich würde meine Tochter auch nicht im strömenden Regen losziehen lassen, um einen Schulkameraden zu treffen.

Natürlich waren das alles nur Kindereien. Man glaubte, erwachsen zu sein, aber man war es nicht. Als ich vierzehn war, lud ich einmal ein Mädchen ins Kino ein. Ich wollte ihr den coolen Burschen vorspielen und sie mit dem Rauchen beeindrucken. Ich rauchte damals schon eine Weile, aber nur gelegentlich. An dem Abend hatte ich fünf Packungen Zigaretten mit. Ich gab also im Kino meine Vorstellung, als mir plötzlich der kalte Schweiß ausbrach. Ich musste aufstoßen und schmeckte Magensäure. Ich rannte auf die Toilette, schloss mich in einer Kabine ein und spie meine Eingeweide aus. Es ging mir nicht unbedingt gut. Ich schleppte mich auf die Straße und nach Hause, wobei ich immer wieder stehen bleiben musste, um eine kleine Kotzeinlage zum Besten zu geben. Ich weiß nicht, wie der Abend für das Mädchen endete, aber zumindest sprang eine Packung Zigaretten für sie heraus.

Das war nicht die einzige schlechte Erfahrung, die ich als Halbwüchsiger mit den Dingern machte. Eines Abends lag ich daheim in der Lodge Road auf dem Bett und rauchte eine Kippe. Das Ende kniff ich ab, damit ich den Rest am Morgen rauchen konnte. Irgendwann in der Nacht wurde ich keuchend wach. Überall war Rauch. Scheiße!, dachte ich. Ich hab das Haus angezündet! Aber dann bemerkte ich, dass die Zigarette im Aschenbecher neben meinem Bett überhaupt nicht brannte. Mein Vater, der leicht beschwipst nach Hause gekommen war, hatte ebenfalls im Haus geraucht. Und anstatt seine Zigarette auszudrücken, hatte er sie auf der Couch abgelegt. Jetzt stieg ein furchtbarer schwarzer Qualm von dem verschmorten Polsterschaum auf.

Ich hastete die Treppe hinunter ins Wohnzimmer, wo mein verkaterter Vater mit schuldbewusstem Gesicht hockte. Meine Mutter stand gebeugt und hustend neben ihm, und die Tränen liefen ihr über das Gesicht.

»Jack Osbourne«, sagte sie und keuchte. »Was zum Teufel hast du …«

Dann erlitt sie einen solchen Hustenanfall, dass ihr das Gebiss aus dem Mund flog und die Fensterscheibe durchschlug. Nun durfte dieser eiskalte Wind hinein, um das Feuer anzufachen. Die Couch ging wie ein Scheiterhaufen in Flammen auf. Ich wusste nicht, ob ich loslachen oder mir vor Angst in die Hose machen sollte. Am Ende gelang es meinem Vater und mir irgendwie, das Feuer zu löschen, während meine Mutter im Garten nach ihren Zähnen suchte.

In den folgenden Wochen roch es nicht gut im Haus.

Natürlich hörte ich deshalb nicht auf zu rauchen. Ich war fest davon überzeugt, dass ich mit einer Kippe im Mund cool aussah. Möglicherweise stimmte das auch, denn ein paar Wochen nach dem Feuer zeitigten meine Bemühungen erstmals Erfolge. Ich hatte erst kurz zuvor entdeckt, dass mein Gerät nicht nur zum Pinkeln diente und fingerte die ganze Zeit daran herum. Ich beschmierte alles und konnte nicht mehr schlafen, weil ich zu beschäftigt mit Wichsen war. Doch irgendwann fand ich ein wenig Zeit, um zu einem Tanzfest in einem Pub in Aston zu gehen. Damals trank ich noch nicht, also war es vielleicht eine Geburtstagsfete in einem Hinterzimmer. Es gab dort ein älteres Mädchen – ich kann mich wirklich nicht an ihren Namen erinnern, so wahr mir Gott helfe. Sie tanzte ein bisschen mit mir, nahm mich dann mit zu sich nach Hause und rammelte mir die Seele aus dem Leib. Ich hatte keine Ahnung, wie ich zu der Ehre gekommen war. Vielleicht hatte sie einfach den Druck nicht mehr ertragen, und ich war der einzige freie Schwanz im Raum. Aber ich beklagte mich nicht.

Natürlich wollte ich anschließend mehr davon. Also lief ich am nächsten Tag wie ein Hund auf der Fährte einer läufigen Hündin zu ihrem Haus zurück.

Sie schrie aus dem Fenster: »Was zum Teufel willst du hier?«

»Wie wär’s mit einer zweiten Runde?«

»Verpiss dich!«

So endete unsere wunderbare Romanze.

Mit fünfzehn Jahren verließ ich die Schule. Und was bekam ich für meinen zehnjährigen Aufenthalt im britischen Bildungssystem? Ein Stück Papier, auf dem stand:

John Osbourne hat die Birchfield Road Secondary Modern besucht.

Unterzeichnet,

Oldham (Direktor)

Das war alles. Keine Beurteilung. Nichts. Nun hatte ich die Wahl zwischen zwei Karrieren: Ich konnte ungelernter Arbeiter werden, oder ich konnte einer ungelernten Arbeit nachgehen. Also machte ich mich daran, in der Birmingham Evening Mail nach Stellenanzeigen zu suchen. In der Woche gab es eine Beilage mit Stellenangeboten für Schulabgänger. Ich schaute mir alle an: Ich konnte Milchmann, Müllmann, Fließbandarbeiter, Maurer, Straßenkehrer oder Busfahrer werden. Ich entschied mich für Klempner, denn das war wenigstens ein Handwerk. Man hatte mir nämlich gesagt, dass ich ohne Handwerksberuf im Leben nichts erreichen würde. Als ich endlich die Lehrstelle hatte, die ich mir wünschte, stand der Winter vor der Tür, und es wurde kalt. Ich hatte natürlich nicht gewusst, dass die Klempner mitten im Winter, wenn die Rohre platzen, am meisten zu tun haben. Also verbrachte ich die meiste Zeit bei fünf Grad unter null über ein Gullyloch gebeugt und fror mir die Weichteile ab. Ich hielt es keine Woche in dem Job aus. Allerdings scheiterte ich nicht an der Kälte: Ich wurde auf die Straße gesetzt, weil ich in der Mittagspause Äpfel geklaut hatte.

Alte Gewohnheiten wird man eben schwer los.

Mein nächstes Berufsziel war weniger hochtrabend. Ich begann in einem Werk außerhalb von Aston zu arbeiten, in dem Autoteile produziert wurden. Ich bediente eine riesige Entfettungsmaschine. Ich warf Körbe voller Teile – Stangen, Federn, Hebel, was auch immer – in einen mit blubbernden Chemikalien gefüllten Behälter. Die Chemikalien reinigten das Metall und zersetzten nebenbei die Lunge. An der Maschine hing ein großes Schild, auf dem stand: »Akute Gefahr! Schutzmaske erforderlich! Beugen Sie sich nie über den Tank.«

Ich erkundigte mich nach dem Inhalt des Bottichs. Es war Methylenchlorid. Ich fragte mich, ob ich nicht ein bisschen was von dem Zeug abzweigen konnte. Also zog ich eines Tages meine Maske aus und beugte mich für eine Sekunde über den Tank. Gütiger Himmel! Es war, als schnüffelte man Klebstoff … nur in der hundertfachen Dosis! Also nahm ich zu Beginn jedes Arbeitstags von nun an einen Zug aus der guten alten Entfettungsmaschine. Das war viel billiger als ein Besuch im Pub. Irgendwann fing ich dann an, mir zwei Rationen am Tag zu genehmigen. Und dann drei. Und vier. Schließlich schnüffelte ich alle fünf Minuten ein wenig Methylenchlorid. Leider legte sich jedes Mal, wenn ich mich über den Tank beugte, eine fettig glänzende schwarze Schicht über mein Gesicht. Daran lag es wohl, dass die Leute im Werk bald herausbekamen, was ich trieb. Wenn ich von der Teepause zurückkehrte, begutachteten sie mein schwarz verschmiertes Gesicht und sagten: »Du hast schon wieder den Kopf in die verfluchte Entfettungsmaschine gesteckt, stimmt’s? Mann, du bringst dich um!«

»Hm, was?«, fragte ich unschuldig.

»Das Zeug ist giftig, Ozzy.«

»Deshalb trage ich ja auch die ganze Zeit eine Schutzmaske und beuge mich nie über den Tank. Wie es auf dem Schild steht.«

»Erzähl keinen Blödsinn. Hör auf damit, Kleiner. Du wirst dich umbringen.«

Nach ein paar Wochen wankte ich singend durch den Tag, den Kopf in einer anderen Welt. Halluzinationen hatte ich auch. Aber ich machte weiter – ich konnte einfach nicht damit aufhören. Eines Tages vermissten sie mich nach einer Weile. Als sie mich fanden, hing ich bewusstlos über dem Tank. »Ruft einen Krankenwagen!«, sagte der Aufseher. »Und lasst diesen Idioten nie wieder hier rein.«

Meine Eltern wurden fuchsteufelswild, als sie hörten, dass ich schon wieder ein freier Mann war. Ich wohnte immer noch bei ihnen, und eigentlich hätte ich mich an der Miete beteiligen sollen – auch wenn ich versuchte, möglichst viel Zeit außer Haus zu verbringen. Also sprach meine Mutter mit ihren Vorgesetzten und verschaffte mir einen Job in der Lucas-Fabrik, wo sie mich im Auge behalten konnte. »Es ist eine Lehrstelle, John«, sagte sie. »Die meisten Jungs in deinem Alter würden ihren rechten Arm für eine solche Chance geben. Du wirst zum Facharbeiter ausgebildet: zum Autohupenstimmer.«

Ich war fassungslos.

Zum Autohupenstimmer?

Damals dachten die arbeitenden Menschen etwa so: Du nimmst das bisschen Bildung mit, das du ergattern kannst, du lernst einen Beruf und bekommst eine Scheißarbeit, auf die du gehörig stolz bist, obwohl es eine Scheißarbeit ist. Und diese Scheißarbeit machst du dann für den Rest deines Lebens. Deine Scheißarbeit bedeutet dir einfach alles.

In Birmingham schafften es viele Leute nicht einmal bis zur Rente. Sie fielen noch in der Fabrik tot um.

Ich musste die Flucht ergreifen, bevor die Falle zuschnappte. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich aus Aston herauskommen sollte. Ich überlegte mir natürlich, nach Australien auszuwandern – leider konnte ich mir die Überfahrt nicht leisten. Ich versuchte sogar, bei der Armee unterzukommen, aber die wollten mich nicht. Der Uniformierte warf einen Blick auf meine hässliche Visage und sagte: »Tut mir leid, aber wir suchen Männer, keine Penner.«

Also akzeptierte ich den Job in der Fabrik. Meinem Freund Pat erzählte ich, ich würde in der Musikbranche anfangen.

»In der Musikbranche?«, sagte er.

»Ja, ich stimme Instrumente«, sagte ich vage.

»Was für Instrumente?«

»Kümmer dich um deinen eigenen Dreck.«

An meinem ersten Tag bei Lucas zeigte mir der Aufseher den schalldichten Raum, in dem ich arbeiten würde. Meine bedeutsame Aufgabe bestand darin, die auf dem Fließband heranfahrenden Autohupen zu nehmen und in eine helmförmige Vorrichtung zu stecken. Dann schloss man die Hupe an den Strom an und justierte den Ton mit Hilfe eines Schraubenziehers. Die Hupen machten: »Huuup, Höööp, Hiephiep, Hiiiup.« Pro Tag waren 900 Autohupen zu stimmen. Sie zählten mit, denn jedes Mal, wenn man mit einer Hupe fertig war, drückte man auf einen Knopf. Wir waren zu fünft in dem Raum, womit ständig fünf Autohupen hupten und hiepten und höpten, von acht Uhr morgens bis fünf Uhr nachmittags.

Wenn man den Arbeitstag hinter sich hatte, konnte man seine eigenen Gedanken nicht mehr hören.

Das Ganze verlief so:

Ich griff mir eine Hupe.

Ich schloss sie an.

Ich drehte den Schraubenzieher.

»Huuup, Höööp, Hiephiep, Hiiiup.«

Ich legte die Hupe zurück auf das Fließband.

Ich drückte auf den Knopf.

Ich griff mir eine Hupe.

Ich schloss sie an.

Ich drehte den Schraubenzieher.

»Huuup, Höööp, Hiephiep, Hiiiup.«

Ich legte die Hupe zurück auf das Fließband.

Ich drückte auf den Knopf.

Ich griff mir eine Hupe.

Ich schloss sie an.

Ich drehte den Schraubenzieher.

»Huuup, Höööp, Hiephiep, Hiiiup.«

Ich legte die Hupe zurück auf das Fließband.

Ich drückte auf den Knopf.

Das war nun mein Leben, und meine Mum beobachtete mich voller Stolz durch die Glasscheibe. Aber nachdem ich mir dieses Getöse einige Stunden lang angehört hatte, war ich dem Wahnsinn nahe. Ich hätte nichts dagegen gehabt, jemanden zu töten. Also begann ich, nach jeder Hupe zweimal auf den Knopf zu drücken, in der Hoffnung, auf die Art früher fertig zu sein. Ich hätte alles getan, um aus diesem Höllenloch herauszukommen. Als ich merkte, dass der Trick tatsächlich funktionierte, begann ich, dreimal auf den Knopf zu drücken. Dann viermal. Dann fünfmal.

Das ging einige Stunden so. Dann hörte ich ein Klopfen, und über mir kreischte jemand eine Antwort. Das Fließband kam rumpelnd zum Stillstand. Eine wütende Stimme bellte aus dem Lautsprecher:

»Osbourne. Ins Büro des Vorarbeiters. Sofort.«

Sie wollten wissen, wie ich es geschafft hatte, in zwanzig Minuten 500 Autohupen zu stimmen. Ich bot die Erklärung an, dass offenbar etwas mit dem Zähler nicht stimmte. Sie klärten mich darüber auf, dass sie nicht von gestern waren und dass an dem Zählknopf nur eines nicht stimmte, nämlich der Idiot, der ihn bediente. Sollte ich das noch einmal tun, würde ich sofort auf der Straße landen. Sie wollten wissen, ob ich das verstanden hätte. Ich hatte es verstanden.

Ich kehrte in mein Kabäuschen zurück und griff mir eine Hupe.

Ich schloss sie an.

Ich drehte den Schraubenzieher.

»Huuup, Höööp, Hiephiep, Hiiiup.«

Ich legte die Hupe zurück auf das Fließband.

Ich drückte auf den Knopf.

Nachdem ich dieses Leben ein paar Wochen genossen hatte, beschloss ich, den alten Kerl auszufragen, der neben mir saß. Er hieß Harry.

»Wie lange arbeitest du schon hier?«, fragte ich ihn.

»Häh?«

»Wie lange bist du schon hier?«

»Hör auf zu flüstern, Junge!«, brüllte er.

»Wie lange arbeitest du schon hier?!«, schrie ich. Offenbar waren Harrys Ohren lieber taub geworden, als sich den ganzen Tag lang Autohupen anzuhören.

»Neunundzwanzig Jahre und sieben Monate«, sagte er grinsend.

»Du nimmst mich auf den Arm.«

»Häh?«

»Nichts.«

»Hör auf zu flüstern, Junge!«, brüllte er.

»Das ist ’ne verdammt lange Zeit, Harry.«

»Aber weißt du, was das Beste daran ist, Junge?«

Ich schüttelte den Kopf.

»In fünf Monaten krieg ich meine goldene Uhr. Dann bin ich dreißig Jahre hier!«

Bevor ich dreißig Jahre in diesem Raum verbrachte, sollten lieber die Russen die Bombe abwerfen, damit ich es hinter mir hatte.

»Wenn du unbedingt eine goldene Uhr haben willst«, sagte ich zu Harry, »hättest du beim Juwelier eine klauen sollen. Selbst wenn sie dich erwischt hätten, hättest du höchstens ein Zehntel der Zeit abgesessen, die du in dem Loch hier zugebracht hast.«

»Was sagst du, Junge?«

»Nichts.«

»Häh?«

»Nichts.«

Mir reichte es. Ich ließ den Schraubenzieher fallen, flüchtete aus dem schalldichten Raum, marschierte an meiner Mutter vorbei, verließ die Fabrik und lief schnurstracks in den nächsten Pub. So endete mein erstes Engagement in der Musikbranche.

Die Vorstellung, wirklich einen Job in der Musikbranche zu bekommen, war natürlich ein Witz. Das war ebenso unmöglich, wie Astronaut oder Stuntman zu werden oder Elizabeth Taylor zu knallen. Trotzdem träumte ich seit den Tagen, als ich bei unseren Familienkonzerten »Living Doll« gesungen hatte, von der Gründung einer Band. Eine Zeit lang prahlte ich sogar damit, ich sei Mitglied einer Band namens Black Panthers. Der Teufel war ich. Meine Band war ein leerer Gitarrenkoffer, auf dem »The Black Panthers« stand (geschrieben mit ein bisschen Dispersionsfarbe, die ich in der Gartenscheune gefunden hatte). Es war reine Einbildung. Ich erzählte den Leuten auch gerne, dass ich einen Hund hätte: Es war ein Hush Puppy, den ich im Müll gefunden und an eine Leine gebunden hatte. Ich schlenderte mit meinem leeren Gitarrenkoffer durch die Straßen von Aston und schleifte diesen alten Schuh hinter mir her. Ich hielt mich für eine Art Mississippi-Bluesman. Alle anderen hielten mich für einen Geisteskranken.