17,99 €

Mehr erfahren.

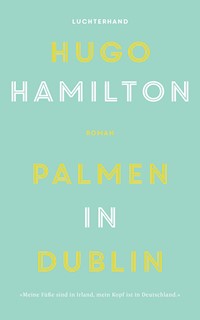

- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Ein Wanderer zwischen den Sprachen: Der Icherzähler dieses Romans wuchs mit einer deutschen Mutter und einem irischen Vater auf, der das Englische verteufelte und von den Kindern verlangte, Gälisch zu sprechen. Inzwischen ist der Mann erwachsen, er kehrt mit seiner Frau und zwei kleinen Töchtern nach langer Zeit aus Berlin zurück und möchte in Dublin wieder heimisch werden. Doch Erinnerungen und Zweifel überwältigen ihn, und es fällt ihm schwer, Fuß zu fassen – anders als die Palmen in ihrer Straße, die hier gut gedeihen. Sie werden dem Icherzähler zum Sinnbild für seine eigene Wurzellosigkeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 395

Ähnliche

Zum Buch

Ein Wanderer zwischen den Sprachen: Der Icherzähler dieses Romans wuchs mit einer deutschen Mutter und einem irischen Vater auf, der das Englische verteufelte und von den Kindern verlangte, Gälisch zu sprechen. Inzwischen ist der Mann erwachsen, er kehrt mit seiner Frau Helen und zwei kleinen Töchtern nach einigen Jahren aus Berlin zurück und möchte in Dublin wieder heimisch werden. Er arbeitet für ein Kulturinstitut, das die traditionelle irische Musik und die »Geistersprache« des Gälischen fördert, baut nebenbei mit Helen ein Café auf. Doch Erinnerungen und Zweifel überwältigen ihn, und es fällt ihm schwer, Fuß zu fassen – anders als die Palmen in ihrer Straße, die hier gut gedeihen. Sie werden dem Icherzähler zum Sinnbild für seine eigene Wurzellosigkeit.

Der deutsch-irische Erfolgsautor der Memoiren »Gescheckte Menschen« und des Irlandbuchs auf Heinrich Bölls Spuren »Die redselige Insel« erkundet in seinem neuen, ergreifenden Roman die Bedeutung von Sprache und Herkunft, von Identität und der Ungewissheit von Heimat.

»Auf seine stille Art ein umwerfendes Buch.« Sunday Times

Zum Autor

Hugo Hamilton wurde 1953 als Sohn eines irischen Vaters und einer deutschen Mutter in Dublin geboren. Er arbeitete zunächst als Journalist, bevor er Kurzgeschichten und Romane veröffentlichte. Mit seinen Erinnerungsbänden »Gescheckte Menschen« und »Der Matrose im Schrank« erregte er großes Aufsehen, die Werke wurden in 20 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 2007 erschien »Die redselige Insel«, ein irisches Reisetagebuch auf den Spuren Heinrich Bölls, und zuletzt 2014 der Roman »Jede einzelne Minute«. Hugo Hamilton lebt in Dublin.

Zum Übersetzer

Henning Ahrens, geb. 1964, lebt als Schriftsteller und Übersetzer in Frankfurt. Für seine Lyrik wurde er u. a. ausgezeichnet mit dem Hebbel-Preis. Er übersetzte u. a. Werke von Jonathan Coe, Jonathan Safran Foer, Isabella Hammad und J. C. Powys.

Hugo Hamilton

Palmen in Dublin

Roman

Aus dem Englischen vonHenning Ahrens

Luchterhand

Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel Dublin Palms bei 4th Estate, einem Imprint von HarperCollins Publishers, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © der Originalausgabe 2019 Hugo Hamilton

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020

Luchterhand Literaturverlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: buxdesign | München

Satz: Uhl + Massopust

ISBN: 978-3-641-25671-5V001www.luchterhand-literaturverlag.defacebook.com/luchterhandverlag

1

Die Stadt ist voller Liebespaare. Im Park sitzen zwei Verliebte im Gras, ein Transistorradio spielt. Sie singen die Songs im Radio mit. Laut und überschwänglich. Wie Synchronschwimmer illustrieren sie die Bilder von Bridge Over Troubled Water. Sie bilden mit den Händen eine bogenförmige Brücke. Ihre Finger flattern über die kummervollen Wasser. Sie betten ihre Köpfe auf die verschränkten Unterarme. Das Mädchen lacht dreckig und küsst ihn auf die Wange. Er knurrt heiser und reckt eine Faust.

Es ist Sommer. Ich esse mein Pausenbrot im Beisein der Liebenden im Park – zwei Scheiben brauner Toast, ein Stück Cheddar, ein Klecks Butter aus dem Laden am Eck. Ich lege mich ins Gras und lausche den sanften Stimmen. Der Verkehrslärm klingt, als würde er in einem großen Raum mit Bäumen und Rasenflächen ertönen, umschlossen von Reihenhäusern.

Ich arbeite in einem dieser Häuser, im Keller. Mein Tag findet im Untergrund statt. Wenn ich am Schreibtisch sitze, sehe ich die Füße der Passanten durch ein kleines Fenster über meinem Kopf. Die Neonlichter sind den ganzen Tag an, selbst wenn draußen die Sonne scheint. Ich bin ein junger Mann mit Vollbart und lockigen Haaren, offenen Augen, stets mit einem Lächeln auf den Lippen. Ich bin es zufrieden, meine Tage in diesem Keller zu verbringen, nur habe ich mir eine sonderbare, unbekannte Krankheit eingefangen. Ein Virus, ein Pilz, irgendein Parasit ist in meine Adern eingedrungen. Mein Gesicht ist verhärmt. Die Müdigkeit übermannt mich oft, und ich schlafe am Schreibtisch ein. Ich erwache mit geröteten Augen.

Die Organisation, für die ich tätig bin, wurde ins Leben gerufen, um eine Minderheitensprache zu bewahren. Sie war einmal eine Muttersprache, offiziell ist sie eine Amtssprache. Manche Leute nennen sie die tote Sprache. Auf der Straße spricht sie niemand. Aber sie findet sich in der ursprünglichen Schattenschrift auf den Straßenschildern über dem englischen Namen. Unsere Arbeit vollzieht sich ausschließlich in dieser Geistersprache – Gälisch, Irisch.

Ich leite die LP-Abteilung.

Wir haben eine einzigartige Sammlung gälischer Sänger. Mein Job besteht darin, sie vom Bahnhof abzuholen. Ich bringe sie zu einem Hotel, in dem überwiegend Leute vom Lande absteigen, die einander vertraut sind, dort können die Sänger etwas essen und einen Drink nehmen, bevor es ins Aufnahmestudio geht. Vor den Mikros sind sie verlegen, der hinter der Scheibe sitzende Toningenieur starrt sie an, als kämen sie von einem anderen Kontinent. Sie lachen über das aufblinkende rote Licht und die dumpfe Akustik, die sich bemerkbar macht, wenn ihr Gesang zwischen den schalldichten Wänden wieder abgespielt wird. Einer probierte die Kopfhörer aus und meinte, das habe ihn zu einem anderen Menschen gemacht, seine Stimme sei danach nie mehr die alte gewesen.

Manche verschwinden einfach. Ich musste mal die ganze Stadt nach einem Sänger abgrasen und stöberte ihn in einem Haus auf, zusammen mit einer Krankenschwester, halb so alt wie er selbst, sie schlüpfte gerade in ihre blaue Ausbildungsuniform, und er, nackt bis auf die Tweedmütze, stand da und reckte die Fäuste. Manch einer möchte, dass man seine Hand hält, während er singt. Einige sind auch in der amerikanischen Country-Musik versiert, sie beginnen mit einem nasalen Summen, tief in der Kehle, und plötzlich landen sie bei dem Song Wichita Lineman.

Manche weigern sich, die Reise anzutreten, und wir fahren hin, um sie in der heimischen Küche aufzunehmen. Einmal musste ich einem Sänger, der keinen Scheck akzeptieren wollte und darauf bestand, von Angesicht zu Angesicht bezahlt zu werden, das Honorar persönlich vorbeibringen. Ich traf ihn in einer Bar in einem Dorf in Connemara, wo die Geistersprache bis heute landläufig ist, und brachte Bargeld mit. Er wollte das Geld nicht anrühren, er hatte gewaltige Pranken, ein Guinness wirkte in seiner Hand so klein wie ein Fingerhut, und es dauerte drei Tage, bis er voll bezahlt war.

Unser beliebtestes Album wurde in einem Theater in Dublin live aufgezeichnet, im Hintergrund kann man das erregte Publikum hören. Wir haben den Eindruck, dass unsere Zeit gekommen ist, denn unsere Musik ist ungeschliffen und erdverbunden. So, als würde man in die Vergangenheit reisen. Wir leben in einem Land mit weniger Straßen, weniger Rasenmähern, einem Land mit grünen Hügeln, über denen noch viele Bienen summen.

Eines Tages, ich kam gerade bei der Arbeit an, standen alle im Flur und weinten. Der Commander der Organisation lag mit ausgelöschter Miene am Fuß der Treppe. Sein kahler Kopf ruhte auf der untersten Stufe. Ein Arm war ausgestreckt, als wäre er mitten in einer Rede gestürzt. Er trug keine Schuhe, seine Socken waren gelb, mit einem Rautenmuster auf der Seite, als würde er Golf spielen. Was er nie getan hatte, nichts konnte ihm ferner liegen. Die Socken führten uns vor Augen, wie normal und integriert wir waren, obwohl wir uns hingebungsvoll der Restaurierung eines großen Schatzes der Vergangenheit widmeten.

Wir unterhielten uns leise, rühmten seine Weisheit, seine visionäre Kraft, seine Worte, die starke Gefühle in uns weckten. Als der Krankenwagen eintraf, öffnete er die Augen. Er winkte die Sanitäter weg, versuchte, auf die Beine zu kommen und seine Rede dort fortzusetzen, wo er sie unterbrochen hatte. Ganz im Sinne der Sprache, die wir wiederzubeleben trachteten, wurde der Commander durch das Klirren einer Teetasse ins Leben zurückgeholt und anschließend in sein Büro hinaufgetragen. Der Fußboden lag voller Zeitungsausschnitte, ein paar leere Flaschen standen herum, die Schreibtischlampe brannte noch, zugedeckt mit einem Kleidungsstück, das zu kokeln begann. Seine Sekretärin erschien und half dabei, ihn hinzulegen, sie rollte ihre Strickjacke zu einem Kopfkissen auf. Wir legten ihm die Krawatte über die Augen, um sie vor dem Tageslicht zu schützen.

Hier zu arbeiten stimmt mich froh. Die Zugehörigkeit zu einer Randgruppe im Herzen der Stadt gibt mir das Gefühl, verortet zu sein. Eine bedrohte Kultur, die nicht erlöschen will, das hat etwas Ruhmreiches. Wenn ich ringsumher die gefährdete Sprache höre, erinnere ich mich immer an eine Fahrt zu den Inseln. Das Bollern des Motors, das ich in den Schultern spüre, wenn ich an der rostigen weißen Reling der Fähre lehne. Stille Orte, wo Sonnenlicht durch Ritzen in den Steinmauern fällt, grüne und blaue Flecken, weiße Tölpel im Sturzflug, die Wucht, mit der die Wellen gegen die Klippen donnern. Meine Arbeit ist einer stillen Landschaft gewidmet, dem, was verschwindet, dem, was bewahrt wird.

Bei Feierabend räume ich meinen Schreibtisch auf und knipse das Licht aus. Letztes Tageslicht sickert durch die oben in die Wand gesetzten Fenster über die Schattengesichter der Sänger auf den Postern. Im Keller hält der Friede Einzug, der unter der Erde herrscht. Als ich gehe, lächelt mich die Empfangsdame an. Sie ist die Nichte eines Schriftstellers aus Connemara, der einen gälischen Roman über Tote geschrieben hat, die auf einem Friedhof streiten. Ich kann die Tatsache, dass auch ich irgendwie tot bin, nicht mehr verbergen. Vielleicht bin ich ein Untoter. So wie eine tote Sprache, die sich zu sterben weigert.

Ich gehe quer über den Platz zur deutschen Bibliothek. Sie befindet sich in einem Gebäude, das jenem, in dessen Keller ich arbeite, aufs Haar gleicht: die gleiche Fassade, die gleiche Anordnung der Fenster, die auf den Park der Liebenden blicken, die gleiche Eingangstür, nur ist sie rot gestrichen.

Sobald ich eintrete, bilde ich mir ein, zu Hause zu sein, denn ich sehe deutsche Zeitungen und Zeitschriften auf den Tischen im vorderen Raum liegen. Auf dem Weg zur Bücherei im ersten Stock fühle ich mich wie früher, wenn ich als Kind in mein Zimmer hinaufging und die neuesten Erwerbungen auf dem marmornen Kaminsims aufgereiht sah, als hätte ich Geburtstag. Hier läuft die Heizung auf Hochtouren. Ich sitze eine Stunde ohne Jacke da, einen Bücherstapel neben mir, bis mir der Bibliothekar höflich sagt, ich müsse jetzt gehen.

Die Bücher verwandeln mich in einen Romanhelden. Mit jedem Buch, das ich lese, werde ich neu erfunden. Ich bin ein Junge, der nicht groß werden kann. Ich verbringe Wochen in einem Sanatorium. Mich erfasst die Angst eines Torwarts. Ich lese über einen Journalisten, der in Verkleidung schmutzige und gefährliche Jobs macht, etwa Säuretanks putzt, um zu zeigen, wie es Gastarbeitern in Deutschland ergeht. Ich lese die Geschichte über einen Schriftsteller, der sich für eine Preisverleihung einen neuen Anzug kauft und ihn im Anschluss zum Schneider zurückbringt, weil er nicht mehr passt.

Und die Geschichte über den Kindmann, der aus einem Keller flieht, in dem er sein Leben lang eingesperrt war, und stumm durch die Straßen Nürnbergs irrt, bis er das Sprechen wieder erlernt.

Ich bin in einem sprachlichen Albtraum aufgewachsen, mit Deutsch, Irisch und Englisch, und wusste nie genau, zu welchem Land ich gehöre. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater war Ire. Sie kam nach Irland, um Englisch zu lernen, und am Ende lehrte sie meinen Vater Deutsch. Er weigerte sich, Englisch zu sprechen, sie wiederum lernte nie Irisch. Zu Hause bedienten wir uns ihrer Sprache, in der Schule benutzten wir die Geistersprache, und mein Vater war ein Revolutionär, der uns das Englische verbot. Die Folge war, dass jede Sprache zu einem Kampf, einer Festung, einem Versteck wurde. Wenn ich als Kind aus dem Haus ging, hatte ich stets das Gefühl, zu emigrieren. Auf der Straße sah ich ständig über die Schulter, hielt nach Wörtern Ausschau, in denen ich mich heimisch fühlte.

Das Irische wird auch als Muttersprache bezeichnet, die Landessprache, der Dialekt der großen Hungersnot, des Orts, von dem wir kommen, und der Menschen, die fortgegangen sind, und der Geschichte, die in keiner anderen Sprache erzählt werden kann.

Deutsch ist die Sprache, in der man zurückblickt und tief gräbt und wieder von vorn anfängt, die Sprache der Menschen, die Irland mehr lieben als ihr eigenes Land und stundenlang dasitzen und den Vollmond über dem Atlantik anstarren.

Englisch ist die Sprache der Straße, die Sprache von Herrschaft, Sieg, Heldentum, die Sprache von Rock ’n’ Roll und Shakespeare und Joyce, die Sprache der Freiheit und des Auf-und-davon ohne einen Blick zurück.

Der Krieg der Sprachen hinterließ ein tiefes Schweigen in mir. Ich habe Zweifel am Boden, über den ich gehe. Ich laufe durch die Stadt, als wäre ich gerade erst angekommen. Als würde ich immer noch ankommen. Nie ankommen. Mein Standpunkt ist schwankend, denn ich nehme mehrere Blickwinkel zugleich ein. Alles steht im Widerspruch zueinander, die Wörter sind blasphemisch, und ich habe das Knirschen der Übersetzung in den Ohren.

Hängt das mit dem maritimen Luftdruck zusammen?, frage ich mich. Der Feuchtigkeit, der kalten Brise unter meinem Hemd, den leeren Straßen mit dem Regenschleier in den Lichtkegeln? Hat es damit zu tun, dass ich aus dem kalten Keller des einen Gebäudes in den überheizten ersten Stock eines anderen wechsele und von dort schnurstracks in eine laute Bar um die Ecke gehe? Die knarrenden Dielen unterm Teppich. Das Klimpern der Flaschen, das Zischen, die lachenden Leute. Sorgt der Wechsel zwischen diesen unterschiedlichen Ebenen dafür, dass ich keiner ganz angehöre? Mein Keller-Anteil hat mit meinem Bücherei-Anteil nichts zu tun. Mein Bar-Anteil lacht über den Keller-Anteil. Dem Bücherei-Anteil fällt es schwer, sich mit den anderen zu verbrüdern.

Jeder meiner Anteile zeichnet sich durch eine eigene Stille aus, sie gleichen Landkarten, die sich überlappen. Eine andere Geschichte, ein anderes Jetzt, ein anderes Hier. Jeweils unterschiedliche Möglichkeiten, zu Hause zu sein. Jedes Land ist auf eigene Art abweisend und sorgt auf andere Art dafür, dass ich mich schuldig und nicht akzeptiert fühle. Ich bleibe jedem Anteil treu, fühle mich aber keinem verpflichtet.

Auf dem Heimweg erfüllt mich das Gefühl, den Ort, an dem ich lebe, nicht wirklich gut zu finden. Die Straßen wollen nicht trocknen. Der Bürgersteig ist klebrig, es ist, als liefe ich über Leim. Ich befinde mich an einem Ort, der von dem Platz, an dem ich stehe, abgekoppelt ist. Mein Körper hat sich von den Gedanken gelöst, meine Füße sind in Irland, mein Kopf ist in Deutschland, meine Stimme habe ich in einer Landschaft der Schatten im Westen zurückgelassen.

Als ich zu Hause bin, legt Helen den Kopf schief und lächelt mich an, als wäre alles ganz nah und gleichzeitig ganz weit weg. Ich bringe die Kinder zu Bett. Ich denke mir eine Geschichte über eine Hochzeit in einem Leuchtturm für sie aus. Die Braut trägt eine Kette aus Erdbeeren. Ich sammele ihr Spielzeug auf und stelle die Bücher ins Regal, sie lieben es, sie aufzustapeln und darauf zu sitzen.

Im Flur brennt noch Licht. Helen geht zu Bett. Ihre sommersprossigen Schultern. Ihre Rückenwirbel. Im Bad entgleitet mir die Zahnbürste und fällt ins Waschbecken. Ich wende mich ab und schlage die Hände vors Gesicht. Ich sinke gebückt auf die Knie und lege die Stirn auf den Fußboden.

Stille ist nicht gleich Leere. Sie bedeutet nicht Abwesenheit von Materie. Sie ist ein greifbarer Zustand, sie ist voller Liebe, erfüllt von Sprachen und Dingen, die während der Kindheit gesammelt wurden. Ein vereister Strom von Gefühlen. Mein Zustand, dessen Ursache spät diagnostiziert wird, muss mit dieser Stille zu tun haben.

Die Zähne machen den Anfang. Es beginnt in den Vorderzähnen und dehnt sich auf die Backenzähne aus, und dann bekomme ich kein Wort mehr heraus. Es gibt keine medizinische Erklärung. Ich war mehrmals beim Zahnarzt, der aber nichts fand. Er ließ mich röntgen, klopfte jeden einzelnen Zahn ab, machte den Kältetest, tauschte sogar ein paar Plomben aus – was soll er sonst tun?

Es vergeht. Es kehrt zurück. Es gibt kein Muster. Es flammt auf, wenn ich heiter und glücklich bin, im Park mit den Liebenden, an meinem Schreibtisch im Keller, zu Hause, wenn die Kinder schlafen und Ruhe herrscht. Ich rolle mich auf dem Fußboden im Bad ein wie eine vergiftete Schnecke. Mein Blick trübt sich. Mein Mund ist voll Glas. Ich liege da, ein Ohr auf den Dielen, die Kloschüssel ragt vor mir auf wie ein weißer Schiffsbug. Zahncreme rinnt mir aus dem Mundwinkel.

Helens Stimme hallt zwischen den gekachelten Wänden, sie packt meinen Arm. Ich schüttele den Kopf wie ein Pferd und rappele mich hoch.

Du darfst nicht mehr im Keller arbeiten, sagt sie. Das macht dich krank. Sie sagt, sie wolle ein Geschäft eröffnen, eine Schauspielschule, ein Theater, ein Café, egal, ich müsse den Keller unbedingt verlassen.

Wir waren zusammen in Berlin. Der Stadt, in die ich vor meiner Stille floh. Wo ich abends in Bars sang, Lieder in der Schattensprache, die keiner verstand. Ich kann mich noch an den Straßenverlauf erinnern, an Gesichter in einer Bäckerei, an die Bahnhöfe. An die Ansagen in der Sprache meiner Mutter, als wären alle Leute in Berlin mit mir verwandt, eine Stadt voller Cousins und Cousinen. Ich höre noch, wie sich die Türen der Bahn schließen, sehe, wie der Zug durch dämmerige Bahnsteige mit Grenzern und Hunden gleitet, aus dem Untergrund auftaucht und urbane Brachen überquert, sehe die Ruinen, den Sand, einen Baum, der zwischen den Gleisen wächst.

Ich stand auf dem Bahnsteig und wartete auf sie. Das weiße Hemd, das ich trug, war mir viel zu groß. Ich hatte es, zusammen mit einem gebrauchten Mantel, von unserem Hausmeister bekommen, der groß und dick war. Das Hemd war so weit, dass es sich in dem Luftschwall, der den Zug ankündigte, aufblähte und ich das Gefühl hatte, plötzlich ein viel größeres Wesen zu sein. Ich empfand eine Aufregung, die nicht meiner Größe entsprach. Meine Körpermasse konnte so viel Freude nicht fassen. Die Worte, die mir zur Verfügung standen, waren zu klein für die Größe dessen, was mit mir geschah. Ich stand vor einer Zukunft, deren Sehnsüchte und Glücksgefühle weit außerhalb meines Verständnisses lagen. Meine Arme, meine Brust, mein nackter Hals – ich drohte, mit diesem flatternden weißen Zelt davonzuschweben.

Helen war hochschwanger. Sie hatte ein Transistorradio dabei. Ihre Schuhe waren mit kringeliger Handschrift bemalt. Wir kamen nur langsam voran, das Baby duldete keine schnellen Schritte. Im Park setzten wir uns auf eine Bank, und sie aß einen ganzen Becher Quark. Ich führte sie in eine Bar, sie wirkte minderjährig, als wäre sie gerade mit der Schule fertig. Der Barkeeper hatte eine Stricknadel in der Nase. Ein Mann mit weibischer Stimme kam mit einer Dogge herein und bückte sich scherzhaft, um sich vom Hund am Hintern beschnüffeln zu lassen. Eine Frau mit ärmelloser Lederjacke und Schnittwunden auf den Armen sprach leise mit Helen, wollte wissen, wie es ist, schwanger zu sein, wie klappt es mit dem Schlafen?

In der Stadt war es warm. Der Sommer war eine lange Pause, und wir machten nicht viel, gingen in Ausstellungen, saßen in Cafés, als lebten wir auf einem Foto und warteten, dass es jemand austauschte. Jeden Abend stand ich in meinem weißen Hemd in irgendeiner Bar auf und sang Lieder in einer verlorenen Sprache. Jeden Morgen rieb ich Helens Bauch mit Mandelöl ein, die Fenster standen offen, und der Baum im Hinterhof flüsterte in der Brise. Helens Nabel war eine prähistorische Spirale auf einer glänzenden Kuppel. Wir hatten ständig Hunger. Sie verdrückte tonnenweise Käse und Äpfel und geräucherte Makrelen. In ihrem Inneren dehnte sich die Zukunft aus, es schien, als könnte sie sie eindämmen und den Lauf der Welt anhalten und müsste nie gebären. Unser Leben stand still an diesem Zufluchtsort. Wir lebten in einer Zeit vor dem Wissen. Dem Augenblick vor der Erinnerung. Wir dachten nur an das Jetzt.

Nachts, wenn es kühler war, gingen wir durch die Straßen. Wir passierten Steckbriefe mit Fotos von Terroristen. Eine Frau, die sich oben aus einem Fenster lehnte, beobachtete uns schweigend. Die Straßenbeleuchtung war schwach. Die Gebäude waren verwahrlost, es gab immer wieder Lücken, die durch zerbombte Häuser entstanden waren, der Krieg war noch nicht lange her.

Wir fanden die Aussichtsplattform, und ich half Helen die Holzstufen hinauf. Wir schauten über die Mauer auf den beleuchteten Todesstreifen, Posten in einem Wachturm, Häuser auf der anderen Seite, Straßen wie Schluchten im Dunkeln. Die Plattform war in der Zeit erbaut worden, als Leute ihren Verwandten jenseits der Mauer mit Taschentüchern winken, ihre Kinder hochhielten, ihre Namen riefen. Als man den Menschen auf der anderen Seite das Winken verbot, bot die Plattform Besuchern nur noch einen Blick über den Rand der Welt.

Auf dem Geländer lehnend und die Grenze betrachtend, verstand ich das Entsetzen in den Augen meiner Mutter, als sie vom Bau der Berliner Mauer las. Die Zeitungen, die ihre in Deutschland lebenden Schwestern schickten, bestätigten wieder einmal, wie abgelegen Irland, wie weit sie von ihrer Familie entfernt war. Ich wuchs mit dieser Distanz auf. Die Mauer wurde ein Teil von mir. Wenn ich sie beschrieb, dann beschrieb ich mich selbst. Eine Kluft zwischen den Menschen, die sich bis in jeden Winkel der Welt, in jede Familie, in jedes Herz ausdehnte. Noch war die Mauer nicht gefallen, die Leute strömten noch nicht jubelnd, lächelnd und weinend über die Grenze, man erklomm sie noch nicht, um Stücke aus dem Beton zu schlagen. All das war noch nicht passiert, diese Freiheit war ebenso unvorstellbar wie der Schrei eines neugeborenen Babys.

Wir schauten über die Berliner Mauer, ein Kuss, ein Lächeln, das Flackern der Grenzbeleuchtung auf Helens Gesicht, als sie sich mir zuwandte und sagte: Lass uns gehen.

In Dublin kehrt jeder von irgendwo zurück. Die Pubs sind voller Heimkehr. Man redet über Begegnungen, Drogentrips, Busfahrten auf toten Straßen. Man lacht über die Sterblichkeit. Man lacht über das Leben. Man lacht über das Befremden, die Erfindung des Unterschieds, das unfassbare Missverstehen der Welt.

Die Leute stehen in Kehoe’s Pub, jeder steckt voller Bücher, die geschrieben werden wollen. Geschichten über heldenhafte Fernen, über Städte und Personen, die ich mir nie erträumen würde. Einer wurde im Zug ausgeraubt, während er auf der Gepäckablage schlief. Einer schob ein Stück Schlauch in ein Nasenloch, sein Leben kam und ging, er erwachte eine Woche später am selben Ort, ringsumher erklangen leise dieselben Stimmen, derselbe Hund hatte sich auf dem Fußboden eingerollt. Einer war zwischen zwei Ländern stecken geblieben, wurde an der Grenze des Irak abgewiesen und durfte nicht nach Afghanistan zurück. Einer weigerte sich, für eine Flasche Cola so viel wie für eine Flasche Whisky zu bezahlen, und wäre fast am Flusswasser krepiert, das er soff. Einer wäre in einer deutschen Autofabrik beinahe ums Leben gekommen, nur noch eine Millisekunde, dann wäre er zur Form einer Autotür gestanzt worden, sein Ellbogen streifte den Alarmknopf.

Sie sind heimgekehrt, nachdem sie mit Erstaunen erlebt haben, wozu Frauen fähig sind, wozu Männer fähig sind, was das Essen mit einem anrichten kann. Ein Schauspieler, den Helen aus dem Theater in Dublin kannte, wurde in New York von seinem Lover angeschossen und kehrte im Rollstuhl heim. Einer meiner Nachbarn blieb in Goa verschollen, er kehrte nie zu seiner Familie zurück. Eine ehemalige Mitschülerin Helens musste nach ihrer Rückkehr aus Brasilien erleben, wie ihr Mann mit einem anderen Mann durchbrannte, einer meiner Bekannten in Galway erlebte das Gleiche in Grün, seine Frau brannte mit seiner Schwester durch.

Einer hatte eine Geschichte aus Marokko zu erzählen. Er war in Fez, in einer Straße, nicht breiter als ein Flur. Vor ihm gingen drei junge Frauen mit Kopftüchern, als ein Esel vorbeilief, beladen mit Körben voller Oliven und einem Jungen, der ihn antrieb. Der Esel furzte im Laufen. Die Mädchen mit den Hijabs wandten sich ab, aber sie konnten nicht anders. Sie hielten sich die Hände vor den Mund, sie umklammerten einander, ihnen kamen die Tränen, und sie bogen sich vor Lachen.

Wir sind mit unserer Berliner Geschichte heimgekehrt.

Was habe ich zu erzählen? Eine Geburtsszene mit der Berliner Mauer im Hintergrund. Ich wurde über Nacht Vater, wir kehrten nach Dublin zurück, Helen stillte Rosie im Nebenraum des Pubs, ein Glas Guinness für das Baby. Wir fanden eine Wohnung, ich nahm den Job im Keller an, und nun haben wir eine zweite Tochter, Essie, unsere unbefleckte Familie.

Eine Rückkehr wohin?

Es ergibt keinen Sinn.

Dorthin zurück, wo wir uns kennengelernt haben? Zurück zu den ersten Worten, die sie zu mir sprach. Zurück zu dem kleinen Theater, in dem sie auftrat, zurück zu den Orten auf den Aran-Inseln, die ich mit ihr besuchte, sie beherrschte die Geistersprache nicht, sie war ein Gast, ich musste ihr meine Lieder übersetzen.

Zurück nach Hause? Zurück in mein Land? An den Ort meiner Herkunft? Er ist nur zur Hälfte der Ort meiner Herkunft, ich habe mich bemüht, ihn als solchen zu akzeptieren, und doch war er nie der Ort meiner Herkunft.

Oder zurück an den Ort, von dem auch sie nicht stammt?

Helen wuchs in England auf. Ihre Familie lebte in Birmingham, emigrierte aber nach Kanada und ließ sie zurück. Sie wurde auf ein Dubliner Internat geschickt. Ihre Familie zog in eine Stadt mit einem Salzbergwerk, an einem der großen Seen Ontarios. Helen wiederum emigrierte in umgekehrter Richtung, sie kehrte nach Irland zurück, in ein Land, das ihr fremd war.

Sie ist ein Bröckchen irischer Erde in den Schuhen ihrer Mutter.

An jedem Sonntagabend telefoniert sie nach Kanada. Sie sitzt neben dem Münztelefon im Flur, den Rücken an der Wand, die Knie vor die Brust gezogen, und spielt mit der Schnur. Ich stehe im Schlafzimmer und höre zu, die Kinder schlafen, ich habe ihre Schuhe in der Hand, die auf dem Fußboden lagen. Ich höre zu, wie sie ihr Leben paraphrasiert. Sie schildert die Erdgeschosswohnung, in der wir leben, mit zwei Eingangstüren im Flur. Sie sei komplett möbliert, erzählt sie, mit einem pastellgrünen Teppich, die Nachbarn oben seien nett, das Meer sei ganz in der Nähe.

Ich kann die Fragen, die ihre Mutter in Kanada stellt, an Helens Antworten in Irland ablesen. Sie überzeichnet alles durch den Ton, in dem sie erzählt, sie bläht unser Leben für ihre weit entfernte Gesprächspartnerin maßlos auf. Sie verwandelt alles, was mich umgibt, in eine Fiktion. Sie legt mir die Welt in den Mund.

Die Schule, die Straßen, die Leute oben sind unglaublich lustig, der Schäferhund nebenan ist riesengroß, der Kaufmann gibt ihr stets das falsche Wechselgeld. Bei der Möbelauktion nebenan notierte der Auktionator ihren Namen und klebte einen Zettel auf den Drehspiegel, den sie kaufen wollte – Helen Boyce.

Sie übertreibt die Dimensionen unseres Lebensumfelds, damit es zu den Weiten Ontarios passt. Dinge, die in meinem Kopf in dunklen Winkeln schlummern, werden durch die Begeisterung, die Helen am Telefon zeigt, in himmelweiter, hellster Klarheit zum Leben erweckt. Über eine Stunde wird alles und jedes von den Zwängen der Realität befreit, alles neu entdeckt. Nichts ist mehr gültig, erst durch das Aussprechen wird es wahr.

Es kommt mir vertraut vor, wenn Helen unmittelbarste Dinge in diesem überspannten Ton schildert. Meine Mutter legte bei den Telefonaten mit ihren Schwestern in Deutschland die gleiche Aufregung an den Tag. Ich wuchs mit dieser Realitätsferne auf, die unseren Lebensumständen nie so recht entsprach. Einmal fragte ich meine Mutter, wo sie sich zu Hause fühle, und sie antwortete: Ich fühle mich dort zu Hause, wohin der Postbote meine Briefe bringt. Die Briefe aus Deutschland verschafften ihr ein Zuhause. Helen ist da ähnlich, sie verschickt Nachrichten, versetzt unser Leben an einen Ort am anderen Ende der Welt.

Ich höre, wie sie ihrer Mutter in Kanada erzählt, wir seien jetzt etabliert. Ich hätte einen guten Job im Musikgeschäft, sagt sie. Ich sei dafür zuständig, neue Talente unter Vertrag zu nehmen. Sie sagt, sie gebe an ihrem ehemaligen Internat Schauspielunterricht in Teilzeit. Sie habe begonnen, Yoga zu unterrichten, deshalb sei das Wohnzimmer unmöbliert. Mein Bruder, erzählt sie, sei ein hervorragender Tischler, und meine Schwester Gabriela habe uns eine Teekanne aus Porzellan geschenkt. Mein jüngerer Bruder arbeite in einem Fahrradladen um die Ecke. Meine Schwestern würden manchmal kommen, um auf die Kinder aufzupassen.

Wir wohnen an der Hauptstraße. Hier fahren auch die Busse, auf unserer Straßenseite gibt es eine Tierklinik und einen Lebensmittelladen, weiter unten an der Ecke ein Pub. Das Nachbarhaus wurde in eine Pension umgewandelt. Ein weißes Doppelhaus mit einem gepflasterten Weg, der die Rasenfläche davor teilt, links und rechts steht jeweils eine Gruppe Palmen. Sie verleihen der Straße ein Urlaubsgefühl. Ein Baum aus anderen Breiten, der in diesem milden Klima gut gedeiht und bis zu den Fenstern im Obergeschoss reicht. Vielleicht mögen die Palmen den hiesigen Boden. Sie haben gerade Blätter, am Rand etwas fransig, mit zerschlissenen Spitzen. Nachts kann man sie im Wind klappern hören.

Die Leute oben lachen wieder. Sie machen mir mein Leben im Erdgeschoss bewusst. Ich ziehe die Vorhänge zu. Ich stelle die Bücher weg. Ich schaue nach, ob die Mädchen schlafen. Ich lege ihre Kleider für den nächsten Schultag bereit. All das scheint die Leute über uns noch mehr zu amüsieren. Sie lachen, bis ich schließlich ebenfalls lachen muss. Sobald ich das tue, verstummen sie. Also lache ich allein. Ich höre, wie sie Musik auflegen. Sie spielen immer denselben Song, was nach einer Weile zum Problem wird, denn ich mag ihn auch. Sie kommen mir stets zuvor, wenn ich ihn auflegen will. Der Song, den ich liebe, wird mein Feind.

Ich höre Helens Schritte auf den Fliesen der Küche. Beim Geräusch ihrer Schuhe habe ich sie vor Augen. Ihren geraden Rücken, ihre gewichtslosen Arme, ihre langen Haare, ihre Apfelbrüste. Stille, als sie kurz über den Teppich läuft, um dann auf die Fliesen zurückzukehren.

Nachts können die verträumten Fahrgäste, die oben im Bus sitzen, direkt ins Haus schauen. Sie erhaschen kurz einen Blick auf uns, im leeren Wohnzimmer auf einer Matratze auf dem Fußboden schlafend, das Feuer brennt, die Vorhänge sind auf. Die Fahrgäste sehen nur zwei Menschen, die zur Decke starren und sich erinnern.

Helen erzählt von ihrer Kindheit in Birmingham. Im Garten, der das Haus umgab, stand ein Gingko-Baum, und dann packte ihre Familie und siedelte nach Kanada um. Die Abschiedsparty wurde in Dublin gefeiert, auf dem Flur im Haus ihrer Großmutter türmten sich Koffer. Ihre Tanten und Onkel reisten aus England und Frankreich an, um Abschied zu nehmen. Alle lachten und erzählten von Donegal und Limerick und Carrick-on-Shannon, und allen standen Tränen in den Augen, als ein Onkel das Lieblingslied ihrer Mutter anstimmte: Die Tage werden kürzer, man darf keine Zeit vergeuden, wer weiß, wann wir uns hier wiedersehen.

Normalerweise lässt das Kind die Mutter zurück, aber bei Helen war es umgekehrt. Sie wusste, dass sie ihr Leben verkehrt herum betrachtete, sie verabschiedete sich am Dubliner Flughafen von ihrer Familie, stand mit ihrer Großmutter winkend unten vor der Rolltreppe, und ihre Mutter brachte es nicht übers Herz, sich noch einmal umzudrehen. Die Straßen waren regennass und spiegelten die Straßenlaternen. Männer mit hochgeschlagenem Kragen überquerten die Brücke, der Fluss strömte träge dahin, die Neonreklame zeigte in Endlosschleife, wie ein Whiskeyglas gefüllt und geleert wurde. In den Bus, einmal umsteigen, sie starrte während der Fahrt aus dem Fenster, und dann standen sie in der leeren Wohnung. Ihre Großmutter machte ein Feuer und trank etwas Brandy. Sie saßen sich in der Badewanne gegenüber, mit roten Augen, gespreizten Beinen, zwei Frauen, um eine Generation versetzt. Die Rohre quietschten, ein Finger wurde über die beschlagenen Kacheln gezogen, von der Decke lösten sich Placken. Das Seifenstück war oval, es roch nach geräucherter Makrele und Hustensaft.

Das irische Wort für Emigration ist auch das Wort für Tränen. Ein Emigrant ist jemand, der in Tränen aufgelöst durch die Welt zieht. Unter Tränen geht. Ein tränenreicher Reisender.

Ein paar Wochen später holte man Helen aus dem Internat, weil ihre Großmutter ins Krankenhaus musste. Ihre Onkel kamen noch einmal vorbei, sie brachten drei Flaschen Brandy mit, eine, die von den Krankenschwestern beschlagnahmt wurde, eine, um sich an Ort und Stelle zu betrinken, die andere wurde für später versteckt. Als alle wieder weg waren, klopfte Helens Großmutter auf das Bett und bat Helen, sich zu ihr zu legen. So schliefen sie ein. In jener Nacht starb ihre Großmutter neben ihr im Bett, im Krankenhaus herrschte Stille, im Flur brannte nur eine Funzel, die Schwestern tuschelten.

Die Busse fahren schon lange nicht mehr, da setzt sie sich hin und erzählt mit dem Rücken zum Feuer, ihre Wirbelsäule schmilzt wie ein Wachszopf. Ihre Augen sprechen von Abschied. Von all den Reisen unter Tränen. Von all dem Packen. All dem Fortgehen und dem Ankommen und dem Fortgehen und dem erneuten Ankommen, gefolgt von einem neuerlichen Aufbruch.

Sie erzählt, wie komisch es war, als sie ihre Familie in Kanada zum ersten Mal besuchte. Im Sommer, das Schuljahr war zu Ende, kehrte sie heim an einen Ort, an dem sie nie gewesen war. Ihr Vater holte sie am Flughafen von Toronto ab. Zwischen den vielen Gesichtern, die jenseits der gläsernen Trennwand warteten, wirkte er sehr international. Sie war so weit von allem entfernt, dass sie in seinem Beisein schüchtern war wie in einer Arztpraxis, und als er vom Parkplatz auf den Highway fuhr, bestanden seine Worte aus einer Reihe von Anweisungen. Seine sommersprossigen Hände auf dem Lenkrad, als sie die riesige Reklametafel passierten, die eine Frau im Badeanzug mit Cocktail und rosa Schirmchen in der Hand zeigte, die Linie zwischen den Plakatteilen verlief quer über ihre Beine, es dauerte eine volle Minute, bis sie daran vorbeigefahren waren. Er kaufte ihr in einer Raststätte ein Root Beer, das wie Medizin schmeckte.

Die Leute reden laut, sagt sie, alle Straßen sind schnurgerade, der Himmel ist endlos, es gibt keine Zäune, und ihre Augen waren zu groß, zu offen für die grelle Sonne. Der Schatten eines Baumes bildete einen tiefen Teich auf dem Rasen.

Das Befremdlichste überhaupt war der Anblick ihrer Familie, die sie auf der Veranda erwartete, als übten sie, zu Hause zu sein. Alles war wie in Birmingham, man hatte die Möbel in der gleichen Anordnung aufgestellt, nur der Blick aus den Fenstern war anders. Ihre Mutter begrüßte sie übertrieben, herzlicher, stürmischer, anschließend ein eiliges Foto im Wohnzimmer, die komplette Familie. Sie saß wie ein Duplikat neben ihrer Mutter auf der Chaiselongue, die Hände verschränkt, die Knie parallel ausgerichtet, ihre Brüder und Schwestern standen in wechselnder Familienformation hinter ihnen.

Ihre Mutter besteht nur aus Schulterzucken. Auf diese Weise tut sie ab, was sie zurückgelassen hat, sie wendet den Kopf in gespielter Geringschätzung ab, schließt die Augen und bettet ihr Kinn auf die Schulter. Sie lacht und wiederholt dann eine familientypische Wendung, die sie aus Limerick bis ins ferne Kanada mitgenommen hat: Wenn ich überlege, wer ich bin.

Das Wort Emigration nehmen sie nie in den Mund.

Die Stadt liegt auf einer Anhöhe mit Blick auf den Lake Huron. Sie wurde in Gestalt eines großen Rades angelegt. Die Straßen gehen wie Speichen vom zentralen Gerichtsgebäude aus. Lachend erzählt Helen, ihre Familie lebe in einer Uhr, die zum Himmel aufblicke. Angeblich ist es die schönste Stadt Kanadas. Man kann die Sonne zweimal untergehen sehen. Einmal auf Höhe des Seeufers und dann noch einmal, vorausgesetzt, man flitzt rasch genug die Holztreppe zum Leuchtturm hinauf. Oben kann man denselben roten Sonnenuntergang ein zweites Mal erleben, erzählt sie, die Uhr bleibt kurz stehen, man erhält eine zweite Chance.

Sie erzählt wie eine Postkarte. Ihre Stimme ist voller Straßen, die mir fremd sind. Die Stadt ist ihre Erfindung, sogar der Name klingt ausgedacht – Goderich.

Wir fahren mal dorthin, sagt sie.

Dort gibt es das größte Salzbergwerk der Welt. Das Salz der Sifto Company, das wahre Salz. Es steht auf jedem Tisch, sagt sie. Im Winter wird das Salz in ganz Kanada als Streusalz verkauft. Man schafft es in Frachtern über die großen Seen nach Michigan. Das Bergwerksunternehmen hat am Stadtrand einen Schrein errichten lassen, eine Glaspyramide mit einer gesichtslosen Figur aus Salz darin. Sie hat die Größe einer jungen Frau, sagt sie.

Man nennt sie die Salz-Madonna.

Das Haus ihrer Familie blickt direkt auf das Salzbergwerk. Wenn es dunkel ist, sieht man Lichter, sagt sie, als feiere man dort unten ein Fest. Man hört im Schlaf, wie der Ladebaum durch die Luft schwingt, man hört Gebrüll, zurücksetzende Trucks und die Bahnen für den Abtransport der Salzbrocken, heulend wie Eulen, und manchmal, sagt sie, spürt man die Erschütterungen der unterirdischen Sprengungen, sie fließen wie elektrischer Strom durch den Fußboden bis ins Bett. Dreihundert Meter unter der Erde befindet sich eine ganze Stadt, kilometerweit unter den See getrieben, in den Stollen gibt es zwei Fahrbahnen für die riesigen Trucks, sie führen durch Kavernen, hoch wie Kathedralen, erhellt von Bogenlampen. Die Luft ist so trocken, dass man nicht mal niesen kann. Beim Atmen knistert es in der Lunge. Wenn die gewaltigen Fördermaschinen nicht mehr funktionieren, lässt man sie einfach in den ausgebeuteten Kammern liegen, sie rosten und altern nicht. Ihr Vater hat ihr ein Salzstäbchen aus der Mine geschenkt, das sie neben den Briefen in einem schmalen Etui verwahrt.

Der Himmel klarte auf. Ich zog die Kinder an, knöpfte ihre karierten Holzfällerjacken zu, die uns aus Kanada geschickt worden waren, eine blau, eine orange. Beide Kinder hatten eine Erkältung und rote Wangen. Wenn Essie hustete, klang es wie das Bellen eines Seehunds. Auf dem Weg nach draußen schlichen wir am Wohnzimmer vorbei, in dem eine Yogastunde lief, zehn Frauen im Kreis, die Augen geschlossen, summend und atmend. Helen ist Schauspielerin, und es liegt ihr, die Führung zu übernehmen.

Wir bogen nach links ab, gingen an der Pension mit den Palmen vorbei, an Tierklinik und Lebensmittelgeschäft und überquerten die Straße auf Höhe der Eukalyptusbäume. Am Ufer trafen wir den Tierarzt, der mit seinen Kindern heimkehrte. Er heißt Mark, ich kenne ihn aus der Schule, er ist etwas älter als ich und mit einer Französin verheiratet, seine Kinder nennen ihn Papa. Meine Kinder reden mich mit Vornamen an. Ich verlange nicht, dass sie Dad zu mir sagen. In der Schule denken manche Kinder, ich wäre ihr großer Bruder.

Das Meer war ruhig. In der Bucht warteten Frachtschiffe auf ihre Ladung. Dicht unterhalb des Horizonts war ein heller Streifen Wasser zu sehen, dort brach die Sonne durch die Wolken. Diese Lichtfragmente sind für mich extrem stark aufgeladen, ebenso die Stimmung des Ufers und die Steine, die unter Wasser rollen. Die Küste bedeutet Sand und Sex und Bibbern und Badesachen, die nass und schlaff auf dem Boden liegen. Alles ist mir vertraut, der Granitpier, der Leuchtturm.

Manchmal bedrängen einen Dinge, die man liebt.

Ich bin ein stiller Vater. Neige zu kurzen Gefühlsausbrüchen, gefolgt von langen Schweigephasen. Meine Wut richtet sich meist gegen mich selbst. Ich versinke in Gedanken, gehe dieser Welt verloren. Meine Hände stecken in den Taschen, und ich passe nicht auf, als Rosie und Essie auf eine Mauer klettern, die auf der anderen Seite drei bis vier Meter abfällt. Ich hole sie herunter, und als ich einen Blick auf die Felsen unten werfe, erfüllt es mich mit Schrecken, ein Vater zu sein. Sind das die Ängste meiner Kindheit?

Ich sollte ihnen bestimmte Sachen erzählen. Zur Warnung. Bruchstücke von Geschichten, damit ihnen nichts passiert. Ich ertappe mich dabei, alles, was mir meine Mutter in ihrer Sprache erzählt hat, für meine eigenen Kinder in die Sprache der Straße zu übersetzen. Sie sind mein Publikum. Ich rede mit dem gleichen atemlosen Enthusiasmus, mit dem meine Mutter das Meer und die salzige Luft schilderte oder die Gezeiten, die wie die Hand eines Diebes durch die Felsen streichen. Ich erzähle in ihrem tragischen Tonfall von den Männern, die eines Abends im Rettungsboot aufbrachen, um Menschen von einem sinkenden Schiff zu retten, und in Sichtweite ihrer am Ufer stehenden Familien ertranken. Ich erzähle ihnen von dem brutalen Kapitän, der im Hafen einlief und dessen Besatzung später meuterte und das Schiff übernahm. Von der Fischerkate aus schwarzem Segeltuch. Von dem weißen Haus, das aussieht wie ein auf die gefährlichsten Felsen der Welt gelaufenes Schiff.

Ich verstumme abrupt. Alles ist gesagt. Nachdem ich ihnen diese Informationssplitter vermittelt habe, fühle ich mich ausgelaugt, spüre die Kälte auf den Schultern, würde am liebsten schlafen.

Der Musikpavillon im Park wurde in einer Zeit entworfen, als dieses Land noch zu Großbritannien gehörte. Ich schaue zu, wie Rosie und Essie um den Pavillon rennen, den eine kreisförmige Bank umschließt. Das erinnert mich an meinen Vater, ich kann nicht anders, als mich an sein Schweigen zu erinnern, an den Tag, als er meinem Bruder und mir Plastikkameras schenkte, die Wasser verspritzten, wenn man auf den Auslöser drückte. Wir liefen auch um diesen Pavillon, und mein Vater sprach kein Wort. Er redete im Park nicht gern mit anderen Leuten. Seine Sprache war die Geistersprache, auch die Sprache meiner Mutter, die Sprache seiner eigenen Mutter benutzte er nie. Er kehrte seinen Leuten und dem Ort in West Cork, in dem er aufgewachsen war, den Rücken. Wenn er Deutsch sprach, verflog sein weicher Cork-Akzent, und deshalb wurde er oft missverstanden.

Eine Frau, die in der Nähe auf einer Bank saß, wollte wissen, ob ich der Vater der zwei Mädchen sei.

Sind das Ihre Kinder?

Ich lächelte.

Offenbar fand sie es beunruhigend, wie ich die Mädchen anstarrte. Das konnte die Leute auf falsche Gedanken bringen.

Ich kenne Ihre Familie, sagte sie. Ihre Mutter ist Deutsche.

So ist das, wenn man nach Hause kommt, weiter kann man gar nicht fort sein. Die Hotels am Ufer, die blauen Bänke, die Bäder, in denen ich schwimmen ging, alles, was man liebt, wendet sich gegen einen, es fühlt sich brüskiert, und deshalb brüskiert es dich. Du wirst ein Zuschauer. Der Granit ist unglaubhaft. Das Gras ist trügerisch grün. Der blau-grüne Streifen des Meeres hebt sich bis auf Augenhöhe, und du hast das Gefühl, von dem betrogen zu werden, was du kennst, du bleibst ein Fremder.

Meine Mutter wartete mit einem Apfelkuchen auf uns. Der Duft des Backens eilte uns im Flur entgegen, es war, als hätten wir ein fremdes Land betreten. Das Haus war unverändert, mein Vater war tot, aber seine Stimme war noch auf der Treppe präsent, sein Zorn, seine Liebe, seine Musik, all das war bis unters Dach zu spüren. Jemand hatte seine Imkereiausstattung abgeholt, seine Maske, seine Handschuhe, das Räuchergerät mit dem grünen Blasebalg. Das Bienengesumm steckte noch in den Zimmern. Das Bild meines Großvaters, Matrose der britischen Marine, hing im Flur, aus dem Kleiderschrank gerettet, in den mein Vater ihn verbannt hatte.

Meine Mutter sprach Deutsch mit Rosie und Essie, und sie lächelten, obwohl sie nichts verstanden. Sie antworteten auf Englisch. Sie spielten die Draußen-Sprache, sie kostümierten ihre Großmutter mit Tüchern und Schmuck, als wäre sie ein Kind. Sie schloss ihre Gesichter in die Hände – wer hat eure Augen gewaschen?

Meine jüngeren Geschwister wohnen noch zu Hause – Greta, Lotte, Emil. Greta ist Krankenschwester. Sie geht mit Rosie und Essie in die Küche, um Kekse zu backen, ich sitze mit meiner Mutter im Wohnzimmer. Ich möchte mehr über die Stadt erfahren, in der sie aufgewachsen ist. Wir gehen alles durch – das Geschäft ihres Vaters in Schutt und Asche, der Tod ihres Vaters, als sie noch ein Kind war, bald darauf der Tod ihrer Mutter, das verwaiste Haus am Marktplatz.

Meine Mutter zog mit ihren Schwestern zum Onkel. Er war Oberbürgermeister gewesen, und man hatte ihn aus dem Amt gejagt, weil er sich weigerte, für die Nazis zu stimmen. Stand mit einem zerrissenen Wahlzettel im Wahllokal und verlangte wahre Demokratie. Sein Freund, ein Journalist, wurde in Dachau inhaftiert und kehrte ein Jahr später zurück, nur noch ein Schatten seiner selbst. Auf dem Platz gab es Ärger, weil man Parolen gegen Hitler auf die Wände gepinselt hatte. Leute, die man dieser Tat verdächtigte, wurden aus ihren Häusern geholt und gezwungen, die Parolen zu entfernen. Ihr Onkel schärfte ihr ein, nicht mitzuspielen, nicht in die Partei einzutreten, sich nicht mitreißen zu lassen, den Nazis nur eines zu geben, nämlich ihr eisernes Schweigen.

Meine Mutter bekam eine Stelle im städtischen Meldeamt. Ein scheußlicher Ort, sagte sie. Ihr Vorgesetzter hatte permanente Verdauungsprobleme, und deshalb mussten die Fenster immer offen sein; er aß ständig gekochte Eier, die ihm seine Frau ins Büro brachte, jeden Morgen zur gleichen Stunde das immer gleich gekochte Ei. Meine Mutter musste Geburten, Todesfälle und Eheschließungen registrieren. Herkunft, Lebensdaten, Nachnamen und Vorfahren recherchieren, teils Jahrhunderte zurück, weil viele von einstigen Flüchtlingen abstammten, so auch die Familie meiner Mutter, die aus den Niederlanden geflohen war, weil es dort Pogrome gegen Katholiken gegeben hatte. Sie musste mit den Stammbüchern unaufhörlich die Treppe hinauf- und hinunterrennen. Leute kreuzten voller Panik auf, um ihre Vorfahren überprüfen zu lassen.

In der Stadt gibt es einen Mann, der sich in zwei Schwestern verliebt, erzählte sie. Die Schwestern wohnen in einem Haus am Marktplatz, er studiert Jura und will Anwalt werden, er holt beide ab, und sie machen eine Radtour im Umland. Die drei radeln durch die flache Landschaft. Der Wind geht durch die Felder wie ein Kamm durch grünes Haar. Sie gelangen an einen See und baden, ihnen wird kalt, und sie liegen eine Weile im Gras. Er beobachtet, wie sie sich ankleiden, und bewundert beide gleichermaßen, er würde gern den Mechanismus ihrer Fesseln verstehen, wie funktioniert das?

Er kann sich nicht entscheiden und sagt: Wenn ich doch nur euch beide heiraten könnte.

Die Schwestern zwingen sich ein Lächeln ab. Sie radeln zurück in die Stadt und wollen gemeinsam ins Kino. Auf dem Marktplatz braut sich etwas zusammen, dort hat sich ein Mob versammelt, man brüllt, dass Juden nicht ins Kino dürfen. Also gehen sie wieder. Er bringt sie nach Hause und geht danach allein über den Kirchhof, vorbei an dem Haus, in dem Thomas von Kempen wohnte, das mit dem Brunnen im Keller. Dann holt ihn eine der beiden Schwestern ein, in die er sich verliebt hat, sie küsst ihn stürmisch in aller Öffentlichkeit und zieht ihn mit, sie rennen quer durch die Stadt bis zur Windmühle und schlüpfen hinein, darin herrscht tiefes Dunkel.

Sie hören, wie Glas in Scherben geht.

Die Stadt ist in Aufruhr. Die Feuerwehr ist unterwegs, um dafür zu sorgen, dass das Feuer nicht um sich greift. Als sie wieder auf dem Marktplatz stehen, ist dort alles voller Rauch. Am nächsten Tag trifft sich der Student mit den beiden Schwestern und führt sie in ein Krefelder Café. Man hat Waren aus den Geschäften auf die Straße geworfen. In dem Café grunzen die Gäste und klopfen mit dem Löffel gegen Tassen, bis eine jüdische Familie mit drei Kindern ihren Tisch räumt und geht. Er bringt die Schwestern hinaus, jede bei der Hand haltend, der Kuchen bleibt halb verspeist zurück. Sie gehen in die Oper, und im Anschluss trinken sie etwas im Foyer. Er erklärt, er habe sich entschieden, es sei wohl angemessen, die ältere Schwester zu heiraten, worauf die jüngere Schwester, mit der er in der Windmühle war, in Tränen ausbricht und auf die Straße läuft.

Die Windmühle in der Heimatstadt meiner Mutter ist seit langer Zeit nicht mehr in Betrieb. Sie steht am mittelalterlichen Stadtwall. Als meine Mutter geboren wurde, waren belgische und französische Truppen in der Burg untergebracht. Danach wurde sie von den Nazis übernommen. Nach dem Krieg waren dort amerikanische Streitkräfte stationiert.

Der Jurastudent trifft sich an jedem Abend mit der jüngeren Schwester bei der Windmühle. Er liebt sie, aber Brauch und Sitte gebieten, dass er die ältere Schwester heiratet, die jüngere darf sich nicht vordrängeln. Die Vorbereitungen für die Hochzeit beginnen, das Aufgebot ist bestellt, sein Glück wartet in der Windmühle auf ihn, aber die Zukunft ruft, und er darf nicht zaudern, denn es droht ein Krieg. Die jüngere Schwester bleibt voller Kummer bei der Windmühle zurück und sieht, wie er durch das Tor in die Stadt geht, der Morgen graut über dem Kopfsteinpflaster, und das Kirchendach leuchtet rosig. Unter den Schuhen knirscht Glas.