16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: novum premium Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Auch zärtliche sexuelle Übergriffe des geliebten Vaters zerstören die kindliche Seele. Inzest umfasst alle sexuellen Berührungen, vermeintlich liebevolle ebenso wie gewaltsame. Die Auswirkungen auf die psychische Entwicklung des Kindes sind immer fatal. Gefühlvoll schildert die Autorin ihre Inzesterlebnisse und ihren langen Weg zur inneren Heilung. Hautnah erleben die Lesenden ihre Metamorphose vom traumatisierten Opfer zur lebendigen Frau. »"Sich selbst verlorengegangen sein", besser könnte ich es nicht beschreiben. Ich bin mir selbst verlorengegangen, als kleines Mädchen verlorengegangen durch die sexuelle Nähe meines Vaters. Und dennoch kann ich es selbst heute noch nicht fassen, dass das, was ich in meiner Kindheit mit meinem Vater erlebt habe, tatsächlich geschehen ist und meine Seele ermordet wurde.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 431

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Impressum 2

Danke 3

Widmung 4

In medias res 5

1958–1978 8

1979–1992 38

Erster Klinikaufenthalt 77

Nach der Entlassung 95

Zweiter Klinikaufenthalt 147

Nach der Entlassung 180

Dritter Klinikaufenthalt 189

Im Leben 222

Meine Liebe zu Viktor 304

Veränderungen im Außen 319

Mama 323

Papa 327

Heute 330

Endnoten 335

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.

© 2022 novum publishing

ISBN Printausgabe: 978-3-903861-71-8

ISBN e-book: 978-3-903861-72-5

Lektorat: Dr. Annette Debold

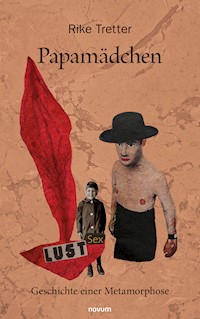

Umschlagfoto: Volker März, Rike Tretter, www.pixabay.com

Foto männliche Figur: „Hoffnungsträger“, Terrakotta, von Volker März, in abgewandelter Form

Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh

www.novumverlag.com

Die Namen nahezu aller Personen in diesem Buch sind zum Schutze ihrer Persönlichkeitsrechte geändert. Nahezu vollends abgeändert sind auch die Namen der Praxen, Kliniken, Institute und Firmen. Ebenso entsprechen die Ortsangaben weitestgehend nicht der Realität.

Danke

Von ganzem Herzen danke an alle Menschen, die mir auf meiner langen Reise ins lebendige Fühlen zur Seite gestanden haben. Und auch an alle, die mir in Unkenntnis meiner traumatischen Erlebnisse geholfen oder ihre Hilfe angeboten haben. Ohne diese Menschen hätte ich meinen Weg in die Lebendigkeit nicht gehen können.

Innig danke an meine Tochter: Lange Jahre war sie gefühlt meine einzige Verbindung zur Außenwelt. Auch wegen ihr habe ich nie aufgegeben. Ich wünschte, sie hätte unbeschwert einfach nur Kind und junges Mädchen sein dürfen.

Innig danke auch an meinen Vollblut-Mann und Wegbegleiter: Noch heute bekomme ich eine Gänsehaut bei dem Gedanken, wie tief vertraut miteinander wir von Beginn an waren. Erst in meiner realen Liebesbeziehung zu ihm als Mann vermochte ich meine Metamorphose zur lebendigen Frau zu vollenden. Die Niederschrift meiner Lebensgeschichte hat er bereits ab Seite

Widmung

Für mein inneres Kind, die kleine Ulrike, die mir auf meiner langen Reise ins lebendige Fühlen gefolgt ist. Und für alle Menschen, denen Missbrauch, in welcher Form auch immer, widerfahren ist.

Meine Vergangenheit gefühlt noch einmal bewusst zu durchleben und in Liebe loszulassen, hat mich in die Lebendigkeit geführt.

In medias res1

Wer hätte man sein können, wenn nicht das Leben dazwischengekommen wäre!2Wer hätte ich sein können, wenn nicht mein Vater dazwischengekommen wäre! Dazwischengekommen im wahrsten Sinne des Wortes, dazwischengekommen zwischen meine kindlichen Beine! Nicht brutal! Nein, dazwischengekommen mit seinen spielenden Händen! Ich hätte eine andere sein können: ein lebendiges Mädchen und eine lebendige, liebende Frau!

„Inzest ist ein sexueller Kontakt oder eine Reihe von Kontakten, die ältere oder erwachsene Familienmitglieder mit einem Kind unter 16 Jahren herstellen, gegen den Willen des Kindes oder ohne dass das Kind – wegen der Anwendung von körperlicher oder psychischer Macht oder Gewalt oder gefühlsmäßigem Unterdrucksetzen – das Gefühl hat, diese sexuellen Kontakte verweigern zu können oder sich entziehen zu können. Sexuelle Berührungen sind alle tatsächlichen sexuellen Berührungen, vom Berühren der Brüste oder des Genitalbereichs bis zur Vergewaltigung.“3

Ihr Buch über Inzest und Therapie tituliert die Psychologin Dr. Ursula Wirtz mit „Seelenmord“ und schreibt hierzu, bezogen auf ihre therapeutische Arbeit mit Frauen: „Wenn ich Inzest mit Seelenmord in Verbindung bringe, dann möchte ich damit sagen, daßein Totalangriff auf das Menschsein erfolgt ist, daß das Kind nicht länger so denken und fühlen kann wie andere Kinder, daß alles Verhalten eine andere Färbung bekommen hat. Die Identität ist zentral verletzt worden, und zwar gerade auch die sexuelle Identität.“4Und: „Wer sexuell und emotional ausgebeutet wurde, ist sich selbst verlorengegangen. Das Menschliche hatte keinen Raum, sich zu entfalten, so daß nichts geblieben ist als Selbstentfremdung und Leere. Um das Leben zu retten, wurde die Seele überantwortet, denn nie in ihrer Kindheit durften diese Frauen so sein, wie sie wirklich waren, zulassen, was sie im Tiefsten fühlten. Alles musste ein Geheimnis bleiben, auch die schreckliche Ambivalenz der Gefühle, bis sie zuletzt jedes Gefühl aufgaben und einfach ‚nicht mehr da‘ waren.“5

„Sich selbst verlorengegangen sein“, besser könnte ich es nicht beschreiben. Ich bin mir selbst verlorengegangen, als kleines Mädchen verlorengegangen durch die sexuelle Nähe meines Vaters. Und dennoch kann ich es selbst heute noch nicht fassen, dass das, was ich in meiner Kindheit mit meinem Vater erlebt habe, tatsächlich geschehen ist und meine Seele ermordet wurde. Im Fachjargon wird auch von „Inzestüberlebenden“ gesprochen. Diesen Begriff akzeptiere ich noch nicht für mich. Zwar existiere ich im rein physischen Sinne und habe auch einer Tochter das Leben geschenkt, aber soweit ich zurückzudenken vermag, habe ich mich nie wirklich lebendig, geschweige denn im Erwachsenenalter als Frau gefühlt, weshalb ich für mich bis heute die Bezeichnung „Inzesttote“ bevorzuge.

Sehr gerungen habe ich damit, ob ich schon jetzt, noch zu Lebzeiten meiner Eltern, dieses Buch schreiben darf oder ob ich aus Familienloyalität ihren Tod abzuwarten oder sogar für immer zu schweigen habe. Auf diese Frage habe ich keine Antwort. Ich weiß nur, dass ich jetzt endlich leben, endlich vom Inzesttod auferstehen und eine Inzestüberlebende sein möchte. Ich habe die fantastische Vorstellung, dass ich mit jedem meiner geschriebenen Worte mehr und mehr mein bisheriges totes Leben abstreifen, Wort für Wort meinen gläsernen Sarg verlassen und ins lebendige Dasein voranschreiten werde. Wenn alles wie erhofft verläuft, werde ich am Ende meiner Ausführungen meine Metamorphose vollendet haben und endlich lebendig und Frau sein. Ich wünsche es mir so sehr.

Klarstellen möchte ich schon jetzt, dass ich keine brutale Gewalt im physischen Sinne erfahren habe. Über Jahre hinweg zärtlich angefasst, gestreichelt und massiert hat mein Vater meine Vulva6und meine damals noch nicht entwickelten Brüste. Die fatalen Auswirkungen dieser sexuellen Nähe haben mein Dasein in einer Ausschließlichkeit geprägt, dass ich erst heute, mit fünfzig, zu ahnen beginne, was es heißt, wirklich lebendig und Frau zu sein.

Vorweg klarstellen möchte ich auch, dass ich meine Eltern – soweit ich dies überhaupt zu sagen vermag – sicherlich auch liebe und immer den Kontakt zu ihnen gehalten habe. Auch sie haben ihren Lebensweg, sind Teil unserer „starren und stummen Familiendynamik“. Es liegt mir fern, Sie an den Pranger zu stellen und als Schuldige zu proklamieren. Sinn und Zweck meiner Aufzeichnungen ist vielmehr, mein Erleben, im Detail in Worte gefasst, in aller Tiefe zu erinnern und seelisch zu bewältigen, um endlich angstfrei und lustvoll mein Blut in meinen Adern zu spüren. Meine Mitmenschen an meinem Aufarbeitungsprozess teilhaben zu lassen, ist hierbei unverzichtbar für mich.

1In medias res: lateinisch „mitten in die Dinge hinein“, gemeint im Sinne von: gleich zur Sache kommen

2 Willemsen, Roger (2008): Der Knacks, Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag GmbH, S. 62

3 Besems, Thijs/van Vugt, Gerry (1990): Wo Worte nicht reichen: Therapie mit Inzestbetroffenen, München, Kösel-Verlag, S. 16, unter Bezugnahme auf und in Ergänzung zu: Draijer, Nel (1988): Een lege plek in mijngeheugen: Seksueelmisbruik van meisjes door verwanten (Ein leerer Raum in meiner Erinnerung: Sexueller Missbrauch von Mädchen durch Verwandte), Den Haag: Ministerium für soziale Angelegenheiten und Beschäftigung, S. 16, von der Autorin dem Originalzitat entsprechend ausformuliert.

4 Wirtz, Ursula: „Seelenmord. Inzest und Therapie“, Zürich 1989, S. 21

5 Wirtz, Ursula: „Seelenmord. Inzest und Therapie“, Zürich 1989, S. 161

6 Vulva (weibliche Scham): der äußere Bereich der primären weiblichen Geschlechtsorgane

1958–1978

Ich war ein Papamädchen. Jedenfalls nannte mich Mama oft so, wenn sie über uns Kinder – Konrad, meinen nur wenig älteren Bruder, und Johannes und mich, die Zwillinge – sprach. Lange Jahre später sollte sie meine Tochter ein Opamädchen nennen. Ein Opamädchen, dem – dem Himmel sei Dank! – keine spielenden Opahände dazwischen gekommen sind.

Mama hatte sich immer vier Jungen gewünscht, kein Mädchen. Dies, wie sie oft erzählte, ihrer stämmigen Beine wegen, unter denen sie sehr litt und die sie nicht an eine Tochter weitergeben wollte. Papa hingegen wollte immer ein Mädchen. Mama stammt aus einer kleinbürgerlichen Familie. Sie war das Nesthäkchen, ein Nachzüglerkind, nahezu zwölf Jahre jünger als ihre Schwester und gut zehn Jahre jünger als ihr Bruder. Ihr Vater war als Schwerkriegsbeschädigter aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt und danach nie mehr berufstätig gewesen. Geheiratet haben meine Großeltern ein Jahr nach seiner Rückkehr noch während des Krieges. Ihre gesamte Ehe verbrachten sie bis auf wenige Monate gemeinsam zu Hause. Mama liebte ihren Vater abgöttisch. Sie war sein Liebling, und als er starb, brach eine Welt für sie zusammen. Ich erinnere mich noch sehr genau an ihre tiefe Trauer. Eine Trauer, die ich als sechsjähriges Mädchen nicht verstehen konnte: Schließlich hatte Mama doch uns Kinder und Papa, wieso konnte sie dann so traurig sein?

Heute glaube ich zu wissen, dass auch meiner Mutter jene Art von Inzest widerfahren ist, wie ich sie mit meinem Vater erlebt habe. Nur so vermag ich mir viele ihrer Wesenszüge und Verhaltensweisen zu erklären. Darauf angesprochen hat sie es nicht geleugnet. Sie war nicht einmal empört. Daran könne sie sich nicht erinnern, war alles, was sie mir geantwortet hat, geantwortet mit leiser, monotoner Stimme, auf eine seltsam anmutende Weise in sich versunken, ihren Blick ins Leere gerichtet.

Geschwisterfoto 1962

Was es heißt, lebendig Frau zu sein, hat mich Mama nie gelehrt. Sie war mir beileibe kein Vorbild für Weiblichkeit. Wie sollte sie auch? Sie selbst hat ihr Frausein ja nie gelebt: keine rot geschminkten Lippen, keine zarte Unterwäsche, keine weiche, fließende Kleidung. Alles zweckmäßig und reizfrei! Männer dürfe man nicht provozieren! Was Männer mit Frauen alles anstellen, einfach fies! Fies auch die männlichen Genitalien! Dies war ihre Sicht der Dinge, die zwischen Mann und Frau passierten. Kein Parfüm, keine duftenden Cremes und Seifen, stattdessen Intim-Waschlotion, speziell entwickelt für die weiblichen Genitalien. So, als ob alles keimfrei rein gewaschen werden müsse, alles, was mit dieser einen, leidigen Sache zu tun hatte. Auch aufgeklärt hat Mama mich nie. Selbst als sich mit dreizehn meine erste Monatsblutung ankündigte, war es nicht sie, sondern Papa, der mich im elterlichen Schlafzimmer beiseitenahm und mir erklärte, dass dies bei Frauen nun einmal so sei. Ich weiß noch genau, wie tief in meiner Scham getroffen und schmutzig unwohl in meiner Haut ich mich damals gefühlt habe. Und selbst heute noch beschleicht mich bei dem Gedanken hieran dieses klebrig mulmige Gefühl.

„Das steht dir nicht. Dafür bist du kein Typ.“ Wie oft habe ich diese Worte aus Mamas Mund gehört. Mit ihnen lehnte sie auch an mir alles mädchenhaft Verspielte und alles vermeintlich Verführerische ab, drückte mir so schon früh den Stempel der Unweiblichkeit auf. Ich glaube, sie wollte mich nur schützen. Wenn ich zurückdenke, sehe ich sie bei Tagesanbruch im Morgenmantel erschöpft in der Küche sitzen. Sie trinkt ihren ersten, frisch aufgebrühten Bohnenkaffee, nachdem sie uns Kinder geweckt, das Frühstück zubereitet und alle Pausenbrote geschmiert hat. Sie sitzt am Kopfende des Tisches mit Blick auf die Wand. Ihr Gesichtsausdruck hat etwas bleiern Müdes und etwas schon merklich Verbittertes, und ihr Körper wirkt auf eine anrührende Weise geschunden. Heute weiß ich, sie ist einsam und ohne Hoffnung auf ein besseres Leben. Ich kenne Mama nur in der Familie und in Verrichtung nie enden wollender Hausarbeit. Tag für Tag, von früh bis spät, hat sie geschuftet, einer tibetischen Gebetsmühle gleich, nur ohne Erlösung. Wichtiges ist dabei auf der Strecke geblieben: Zuwendung für uns Kinder und Zeit für sich selbst. Sie hatte keine beste Freundin, nicht einmal Freundinnen und auch keine Hobbys. In ihrer Jugend sang sie im Kirchenchor. Einmal an Weihnachten habe sie im Hauptamt als eine von dreien „Et incarnatus est“7aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach gesungen, erzählte sie uns Kindern stolz. Wie ein Solo habe es geklungen. Mama muss eine schöne Stimme haben, aber ich habe sie nie gehört.

Fertig werden mit der Arbeit, mit dem Tag, letztlich wohl mit dem Leben, das war es, wonach sich Mama schon morgens in der Küche sehnte. „Ich will fertig werden!“ Wie vertraut waren mir diese Worte schon als Kind. Als immerwährende Anstrengung, ja Plage und besiegelten Mangel, so präsentierte mir Mama das Leben. Kapituliert, zugegeben, dass sie Hilfe braucht, hat sie erst mit 69 Jahren. Wenige Wochen später begab sie sich in eine Klinik für gerontologische Psychosomatik. Dort erlebte sie ihre ersten und einzigen psychotherapeutischen Sitzungen und teilte ihr Bett nach langen Ehejahren nur mit einem warmen Sack Heu.

Auch Papa stammt aus einer kleinbürgerlichen Familie. Er war das zweitgeborene Kind, gut drei Jahre jünger als seine Schwester und gut vier Jahre älter als sein Bruder. Seine Schwester kam noch unehelich zur Welt. Geheiratet haben meine Großeltern erst ein knappes Jahr nach ihrer Geburt. Meine Großmutter war es, die als Schneiderin die Familie finanziell mit über Wasser hielt. Als Waldarbeiter und Helfer in der Landwirtschaft verdiente mein Großvater nur spärlich. Was für ein Verhältnis Papa zu seinem Vater hatte, vermag ich nicht zu sagen. Zärtlich geliebt aber hat er seine Mutter. Sein Elternhaus und seine Heimat verließ er zur Chemielaboranten-Ausbildung, deren Abschlussprüfung er nicht bestand. Während dieser Zeit lernte er Mama kennen und ging als einfacher Arbeiter in eine Farbenfabrik. Erst Jahre später sollte er den Ehrgeiz finden, Chemie-Facharbeiter zu werden. Nur wenige Male im Jahr besuchte er seine Eltern, wobei er, wenn überhaupt, bloß mich, sein Papamädchen, mitnahm. Allenfalls einmal jährlich in den Sommerferien fuhr unsere gesamte Familie zu meinen Großeltern. Mama war auf ihren Schwiegervater nicht gut zu sprechen. Er hatte sich über ihre stämmigen Beine lustig gemacht.

Meine Eltern habe ich nie als Liebende kennengelernt. Weder erinnere ich mich an zärtliche Berührungen noch nur an zärtlich ausgetauschte Blicke zwischen ihnen, geschweige denn an leidenschaftliche Umarmungen oder Küsse. Ebenso wenig habe ich, abgesehen von den sexuellen Berührungen meines Vaters, Erinnerungen an körperliche Nähe zu meinen Eltern. Und auch unter uns Geschwistern waren Zärtlichkeit und Liebkosungen nicht üblich. Wir waren eine berührungsarme Familie, in der auch über Gefühle nicht gesprochen wurde. Haben sich meine Eltern jemals geliebt? Haben sie sich jemals, eng ineinander verschlungen und der Welt weit entrückt, ihre Liebe erklärt? Vorzustellen vermag ich mir dies nicht. Oder hatte Papa, wie später auch mein Verlobter, das Pech, seine Liebe unwissentlich einer missbrauchten Frau zu schenken ohne jegliche Hoffnung auf Erwiderung? Vermochte sich auch Mama körperlich nur mit einem Mann einzulassen, den sie nicht liebte und der ihr deshalb emotional nicht gefährlich werden konnte? Einmal habe ich Mama gefragt, ob sie Papa jemals geliebt habe. An ihre Antwort erinnere ich mich einfach nicht mehr.

Männer mussten im Leben das bessere Los gezogen haben. Schon als kleines Mädchen habe ich dies oft gedacht. Denn während sich Mama im Haushalt unentwegt plagte und auch noch sonntags als Buffetkraft in einem Café dazuverdiente, lag Papa nach der Arbeit und an den Wochenenden vornehmlich auf unserem Wohnzimmersofa. Er hatte nichts anderes kennengelernt. Auch in seinem Elternhaus entsprach die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau der althergebrachten Ordnung. Wir lebten in einer Altbau-Werkswohnung. Unser Wohnzimmer war ein Durchgangszimmer zu unseren Kinderzimmern. Es war ein hoher, rechteckiger Raum mit Stuckdecke und Kachelofen, dessen Breitseite aus einer Fensterfront mit Oberlichtern bestand. Vom Flur aus kommend führte links eine Tür in mein Zimmer und rechts eine Tür in das Zimmer meiner Brüder, geradeaus fiel der Blick auf die Fenster. Ursprünglich waren Wohnzimmer und mein Zimmer durch einen breiten, offenen Durchbruch miteinander verbunden gewesen. Vor unserem Einzug wurde der Durchbruch zugemauert und meine Zimmertür eingesetzt. Hierdurch hatte das Wohnzimmer seine ursprüngliche Großzügigkeit verloren, es wirkte für seine Höhe zu schmal. Später führte nur eine Tür vom Flur aus in mein Zimmer. Das Sofa stand links, längsseits an der Wand. Sein oberes Ende grenzte an die Fensterfront, sein unteres Ende an meine Zimmertür. Oftmals lag ich gemeinsam mit Papa, eng an ihn geschmiegt, auf dem Sofa, und Papa hatte eine Hand in meine geriffelte Wollstrumpfhose gemogelt und spielte schläfrig zwischen meinen Beinen. Immer mal wieder lief Mama, geschäftig aus der Küche kommend, in eines unserer Kinderzimmer. Zuweilen forderte sie mich auf, Papa in Ruhe zu lassen und zu ihr zu kommen. Aber ich blieb bei Papa.

„Sofa-Bildcollage“, erstellt während meines dritten Klinikaufenthalts 2008

Wenn Papa abends spät von der Arbeit nach Hause kam, lag ich oftmals schon warm im Bett und wartete auf ihn. Meine Zimmertür und die Wohnzimmertür zum Flur standen dann offen. In beiden Zimmern brannte kein Licht, nur der warme Schein der Flurlampe spendete dumpf etwas Helligkeit. Ich hörte die Wohnungstür ins Schloss fallen und wusste, Papa ist da! Wenig später kam er zu mir. In meiner Erinnerung sehe ich ihn mit Hut und Mantel als Silhouette im Türrahmen stehen, bevor er sich zu mir aufs Bett setzte und mir Gute Nacht sagte. Es war ein allabendliches Ritual. Papa sprach liebevoll mit mir und streichelte zärtlich meine Vulva und meine damals noch nicht entwickelten Brüste. Papa war mein schöner Mann mit Hut. Er roch so anders. Ich liebte ihn und wollte einen Busen für ihn haben. Später würde ich ihn heiraten. Daran, wie Mama mir Gute Nacht sagte, erinnere ich mich nicht.

Kam Papa früher nach Hause, sahen wir alle zusammen nach dem Abendessen im Wohnzimmer fern. Ich erinnere mich an Serien wie „Sprung aus den Wolken“, „Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger“, „Bezaubernde Jeannie“, „Renn, Buddy, renn!“ und „Immer wenn er Pillen nahm“. In Erstausstrahlung liefen sie in den Jahren 1963, damals war ich vier Jahre alt, bis 1970 im ARD- und ZDF-Vorabendprogramm. Wir hatten unsere feste Sitzordnung. Auf dem Sofa saßen von rechts nach links nebeneinander: Papa, ich, Mama und mein Zwillingsbruder Johannes. Rechts neben Johannes auf einem Stuhl saß Konrad, mein älterer Bruder. Ich hatte eine Decke über meinen Beinen, und Papas rechte Hand hatte wie immer heimlich ihren Weg in mein Höschen gefunden und spielte zwischen meinen Beinen. Ich musste aufpassen, dass Mama nichts merkte, und traute mich kaum zu atmen.

Ein- bis zweimal im Jahr fuhren Papa und ich für einige Tage zu seinen Eltern. Als ich klein war, schliefen wir dann zusammen mit Großmutter im großelterlichen Ehebett. Großvater schlief ohnehin meistens auf dem Sofa in der Küche. Abends ging Papa immer mit Freunden aus und ließ mich alleine mit Großmutter, die nahezu eine Fremde für mich war. Ohne Papa packte mich unbändige Angst, Angst, nicht mehr atmen zu können. Augenblicklich sehe ich das Bild vor mir: Es ist spät. Großmutter und ich sitzen in der Küche an dem alten, matt elfenbeinfarben lackierten Holztisch und warten auf Papa. Die Küchenlampe hängt tief mitten über dem Tisch. Ihr Licht ist schummrig warm, und die Zeit scheint stillzustehen. Ein unsagbarer Druck lastet auf meiner kindlichen Brust, und alles umfassende Angst sitzt mir im Bauch. Mein Herz pocht laut, und ich habe Mühe zu atmen. Mit aller Macht halte ich meine Tränen zurück und sage Großmutter mit erstickter Stimme, dass ich keine Luft mehr bekomme. Großmutter antwortet, ich sei doch schon ein großes Mädchen. Dann steht sie auf, geht zum Büfett des alten Küchenschrankes und presst frischen Orangensaft für mich aus. Wie aus der Ferne und unwirklich scheinend, höre ich sie sagen, frischer Orangensaft helfe bei Atemnot. An das, was danach geschehen ist, erinnere ich mich nicht mehr. Aber ich weiß gewiss: Mich wieder sicher gefühlt und wieder ruhig zu atmen vermocht, habe ich erst, wenn Papa nachts nach Hause gekommen und wieder bei mir gewesen ist.

Jahrzehnte später sollte mir der Chefarzt einer Psychosomatischen Klinik meinen Vater spiegeln und mir die Trennungsängste meiner Kindheit brutal schmerzhaft zurück in mein Bewusstsein rufen.

Als ich älter war, nahm Papa anlässlich unserer Besuche ein Fremdenzimmer mit Doppelbett in der Nachbarschaft. Ungefähr mit zwölf war dies zuletzt der Fall. Damals trug ich nachts eigens eine Nylonstrumpfhose, damit Papas Hände nicht wie gewohnt zwischen meinen Beinen spielten. Ich erinnere mich noch sehr genau, darüber nachgedacht zu haben, sie anzulassen, und wie absurd es mir einerseits erschienen war. Aber ich wollte sichergehen. Papa hatte mich noch gefragt, ob ich die Strumpfhose anbehalten wolle, und ich habe ihm geantwortet, mir sei kalt.

Wann genau die Zeit meiner Unbefangenheit und meiner unbeschwerten, kindlichen Liebe zu Papa endete und mir allmählich bewusst wurde, dass diese Nähe meines Vaters nicht mir, sondern Mama gehört, vermag ich nicht zu sagen. Aber ich muss klein gewesen sein. Mit diesem Wissen hielten Schuld- und Schamgefühle und mit ihnen die Angst Einzug in mein Leben. Angst, die sich schleichend wie Gift in meine Körperzellen einnisten und allumfassend und allgegenwärtig werden sollte. Sie war mir zuweilen so vertraut, dass ich keine Vorstellung mehr davon hatte, wie es ist, ohne sie zu leben.

In welcher Ausschließlichkeit Angst mein Dasein bestimmt hatte, habe ich aber erst realisiert, als ich sie nach langen Jahren der Therapie als nahezu fünfzigjährige Frau endlich loszulassen vermochte.

Ich erinnere mich, ich muss so um die sechs Jahre alt gewesen sein, an ein allabendliches Zwangsritual. Nach dem Zubettgehen – Papa hatte mir wie immer „Gute Nacht gesagt“ und das Licht gelöscht – wartete ich gespannt und lauschte, ob auf dem Flur alles ruhig blieb. Mama und Papa sahen im Wohnzimmer fern. Selbst wenn ich noch so müde war, stand ich nach einer Weile lautlos wieder auf, schlich auf Zehenspitzen und mit angehaltenem Atem im Dunkeln über den Flur ins Badezimmer, verschloss von innen ganz, ganz leise die Tür, knipste das Licht an, nahm vorsichtig Mamas Schrubber aus dem Putzschrank und bewegte ihn in einer bestimmten Reihenfolge immer und immer wieder hin und her. Eine Stimme in meinem Kopf hatte mir dies befohlen, und ich glaubte, sterben zu müssen, wenn ich ihr nicht gehorchte. Die Stimme hatte mir auch verboten, mit irgendjemandem ein Wort hierüber zu sprechen. Ich weiß es noch sehr genau: Mama und Papa durften unter keinen Umständen etwas wissen, alles musste ein Geheimnis bleiben. Ich traute mich kaum zu atmen und musste mich sehr anstrengen, ja alles richtig zu machen, und ich hatte große Angst, es nicht zu schaffen. Erst wenn die Stimme mir sagte, es sei für heute genug, stellte ich erschöpft den Schrubber zurück in den Schrank und schlich im Dunkeln wieder in mein Bett.

Schon als kleines Mädchen lebte ich abends im Bett und auch in Tagträumen in meiner ganz eigenen Gedankenwelt, in der ich stets Opfer war und auf vielfältige Weise verfolgt und verletzt wurde. Eines meiner über lange Zeit immer wiederkehrenden Bilder „erlebte“ ich zu Hause bei meiner besten Freundin Monika. Ihr Vater hatte mich gepackt und nackt an die Küchendecke genagelt und, damit ich für seine Familie unentdeckt blieb, mit einem weißen Leintuch verhüllt. Und tatsächlich, so unglaublich es mir auch erschien: Weder meine Freundin noch ihre Mutter und jüngere Schwester bemerkten mich. War Angelikas Vater alleine mit mir, nahm er das Leintuch ab und beäugte mich hämisch und durchdringend – und ich hielt meinen Atem an. Einer meiner anderen Wachträume spielte in der Welt von Bonanza. Die legendäre US-Westernserie lief ab August 1967 – ich war damals fast neun Jahre alt – über viele Jahre im ZDF. Immer und immer wieder war ich in meinen Gedanken eine geschlagene, verfolgte junge Frau auf der Flucht vor meinem Peiniger. Schutz fand ich bei den Cartwrights auf der Ponderosa. Stets war es Adam Cartwright, der älteste Sohn, der mich morgens verfroren, blutend und ohne Bewusstsein neben der Pferdetränke auf dem Boden liegend fand. Endlose Tage und Nächte lag ich bewusstlos im Bett, wobei die Cartwrights voller Sorge bei mir wachten. Und immer war es fraglich, ob ich überleben würde. Und, obwohl ich es mir mit aller Macht wünschte, niemals ist meine Vorstellung über das Stadium der Bewusstlosigkeit hinausgegangen, niemals bin ich aufgewacht, und niemals habe ich ein Wort gesprochen. Wie es sein würde, aufzuwachen und zu sprechen, vermochte ich mir bei aller Anstrengung nicht auszumalen.

Nachdem mir bewusst geworden war, dass Papas spielende Hände nicht mir, sondern Mama gehörten, habe ich mit Papa in den Missbrauchssituationen nie mehr ein Wort gesprochen, sondern mich schlafend gestellt. Überhaupt wurde Sprechen für mich zur Quelle allgegenwärtiger Angst und Demütigung, die erst nach Jahrzehnten wieder versiegen und mein gesamtes Leben, über die Schul- und Studienzeit und über die Zeit meiner Anwaltstätigkeit hinaus, prägen sollte. Ich weiß nicht mehr, wann ich angefangen habe zu stottern. In meiner Erinnerung sehe ich mich als kleines Mädchen unbekümmert plappern. Meinen Atem und mit ihm meine Sprache habe ich erst zu jener Zeit verloren, als Schuld- und Schamgefühle und allmächtige Angst in mein kindliches Dasein drängten. Wohl zu dieser Zeit habe ich auch begonnen, wieder ins Bett einzunässen. Jetzt kam die Angst schon beim Erwachen, Angst vor Entdeckung und Bloßstellung. Wenn Mama mich morgens weckte und es bemerkte, schämte ich mich so sehr. Ich weiß noch, wie lieblos schnell sie mein Bett abgezogen und meine Gummimatte abgewaschen hatte. In meiner Erinnerung sehe ich sie, mit einem Berg zerknüllter weißer Bettwäsche vor ihrem Bauch, geschäftig aus meinem Zimmer eilen und höre sie, die Hiobsbotschaft laut an Papa verkünden. Und natürlich haben es auch meine Brüder mit angehört. „Ulrike hat ins Bett gemacht, Ulrike hat ins Bett gemacht …“, oft habe ich sie diese Worte rufen hören. Wie gebrandmarkt, tief verletzt und schmutzig unwohl in meiner Haut habe ich mich in diesen Momenten gefühlt! Und wie sehr habe ich mir dann gewünscht, ein anderes Mädchen zu sein, ein sauberes Mädchen in einer anderen Welt, einer friedlichen, reinen Welt ohne Angst und klammes, eklig nach Urin riechendes Bett. Als mein Bettnässen anhielt, beschlossen Mama und Papa, einen Urologen aufzusuchen. Ich weiß es noch so, als ob es erst gestern gewesen wäre: Die drohende Untersuchung versetzte mich über Tage in Angst und Schrecken. Jetzt würde dieser Arzt feststellen, dass ich absichtlich ins Bett machte und es Mama und Papa sagen. Und dann? Noch heute sehe ich mich, wie damals, barfuß mit nacktem Po auf den kalten Steinfliesen im Behandlungszimmer stehen und Mama mich auf den schauerlichen Untersuchungsstuhl heben. Und bei diesen Bildern spüre ich unvermittelt wieder meine unsagbare Angst im Bauch und meine tiefe, beklemmende Scham, als ich meine Beine spreizen musste und dieser fremde Mann mich tatsächlich dort unten anfasste und etwas in mich hineinsteckte. „Organisch gesund“, lautete die Diagnose, mit der unsere Familie künftig zu leben hatte. Und entgegen all meinen schlimmsten Befürchtungen, wurde ich nicht einmal ausgeschimpft. Stattdessen verkündete Mama fortan unermüdlich: „Ulrike hat eine schwache Blase.“ Ob sich meine Eltern jemals Gedanken darüber gemacht haben, dass die wahre Ursache meines Bettnässens und der Grund meines Stotterns im Missbrauch lagen, vermag ich nicht zu sagen. Bei meinem Vater glaube ich es nicht, und meine Mutter mag solche Gedanken aus Selbstschutz verdrängt haben.

„Aber ich bin doch kein Vergewaltiger“, sagte mein Vater leise, als ich ihn Jahrzehnte später, kurz vor meinem fünfzigsten Geburtstag, auf meinen Missbrauch angesprochen habe. Und ich bin überzeugt davon, dass auch heute noch viele Menschen Missbrauch nur mit körperlichem Zwang und Vergewaltigung verbinden, nicht aber mit zärtlichen, vermeintlich liebevollen, sexuellen Übergriffen. Schließlich vermochte auch ich selbst erst nach langen Jahren der Therapie anzuerkennen, dass mich mein Vater tatsächlich sexuell missbraucht hat. Denn im Unterschied zu mir hatten alle anderen missbrauchten Frauen, die mir während meiner langen Klinikaufenthalte begegnet sind, körperlichen Zwang bis hin zur Vergewaltigung erlitten. Gemessen hieran war mir doch nichts passiert. Und ich hatte ja auch die Schuld an allem und durfte mich deshalb jetzt nicht so anzustellen. So habe ich über lange, lange Jahre gedacht, wenn auch eine andere Stimme in mir es immer besser gewusst hat, dies zunächst ohnmächtig stumm, später dann unbändig wütend und laut und gleichsam zutiefst traurig.

Zuletzt ins Bett eingenässt habe ich im Alter von etwa neun Jahren. Neben meiner allumfassenden Angst und meinen fortwährenden Opferfantasien, beeinflusste mehr und mehr auch der Drang, meinem Körper zu entfliehen und rein sein zu wollen, mein Leben. Papas spielende Hände zwischen meinen Beinen durften nicht sein! Sie gehörten Mama und nicht mir! Aber, sie waren da! Warum? Ich wusste es nicht. Doch ich war mir sicher, schuldig an ihnen zu sein. Meine unbefangene kindliche Liebe zu Papa war vorbei. So schön und gut sich seine Berührungen einst auch angefühlt hatten, jetzt fühlten sie sich so schrecklich falsch an. Schrecklich falsch und gleichsam doch so zärtlich vertraut. Sie waren verboten, aber doch da. Ich war sehr verwirrt. Und ich fühlte mich so schmutzig in meiner Haut, so porentief unsauber und mulmig schlecht in mir und schämte mich so sehr für meinen Körper mit all seinen Ausscheidungen und Ausdünstungen. Viele meiner inneren Bilder aus dieser Zeit sind auch heute noch verschwommen, schützend eingehüllt in den Schleier des noch nicht zulassen Könnens. Ein Bild indessen trage ich unauslöschlich in mir: Papa und ich besuchen wieder einmal meine Großeltern. Wir übernachten im Doppelbett in der kleinen Pension in der Nachbarschaft. Bereits vor einiger Zeit hat Papa die Nachttischlampe ausgeknipst. Ich habe ihm meinen Rücken zugewandt und mich bis über beide Ohren unter meinem Plumeau vergraben. Regungslos und starr verharre ich im Dunkeln und höre mein Herz laut pochen. Dann erinnere ich mich nur noch daran, dass Papas spielende Hände wieder ihren Weg zwischen meine Beine gefunden haben. Papas verbotene Hände waren wieder da, also durfte ich nicht da sein! Wenn ich heute hieran zurückdenke, spüre ich augenblicklich eine maßlose Trauer, und ich fühle mich sehr verbunden mit mir als Kind. Es war schrecklich für mich: vom geliebten Vater zutiefst nah berührt und gleichsam so zutiefst einsam zu sein. Die schreckliche Ambivalenz der Gefühle8, ich habe sie gelebt: Alles fühlte sich so falsch an, aber auch so zärtlich vertraut. Es war schrecklich, doch auch zärtlich schön. Ich war zutiefst nah berührt und dennoch zutiefst einsam. Ich habe Angst, aber auch Liebe gespürt. Und schließlich wollte ich überhaupt nichts mehr spüren und meinem Körper entfliehen.

In meiner Jugend und als erwachsene Frau sollte ich diese schreckliche Ambivalenz meiner Gefühle auch in meiner Sexualität erleben. Und seit meiner Kindheit bis heute begleitet mich immer wieder das gespenstisch beklemmende Gefühl, nicht wirklich da, nur unwirklich zu sein und von anderen Menschen nicht wahrgenommen zu werden.

Wann es geendet hat, wann Papas Hände aufhörten, mit mir zu spielen, vermag ich nicht genau zu sagen. Ich muss so um die zwölf Jahre alt gewesen sein. Zu dieser Zeit bestimmte neben der Verachtung meines Körpers unbändige Angst vor dem Tod und nachfolgend, wie eine Antwort hierauf, unbändige Angst vor dem Leben all mein Denken und Fühlen. Blicke ich auf diese Zeit zurück, habe ich sofort ein Bild vor Augen: Ich sitze in der Schule am Fenster, und wieder einmal wütet die Angst in meinem Bauch. Ich fühle mich so unsauber schlecht in mir und gleichsam so unsagbar einsam und isoliert. Den Unterricht nehme ich nur schemenhaft wahr. Alle meine Gedanken kreisen allein um die sichere Gewissheit, dass ich eines Tages sterben werde. Wie soll ich mit mir und diesem Wissen weiterleben? Ich sehe keinen Weg. Mein ganzes Leben kommt mir so entsetzlich unwirklich und absurd vor. Einzig und allein meine Angst ist echt, meine Angst vor dem Tod. Nur sie ist da! Wie lange ich in dieser schrecklichen Angst vor dem Tod gelebt habe, ich erinnere mich nicht. Aber ich weiß, dass sie sich eines Tages nahtlos umgewandelt hat in ebenso abgrundtiefe Angst vor dem Leben. Und bei dem Gedanken hieran sehe ich mich wieder in der Schule am Fenster sitzen. Und wieder wütet die Angst in meinem Bauch, jetzt maßlose Angst vor dem Leben. Alles ist so unendlich mühsam. Allein die bloße Vorstellung, vielleicht noch für Jahrzehnte Stunde um Stunde, Jahr für Jahr leben und atmen zu müssen, treibt mir den Notschweiß auf meine Stirn. Meinen immer und immer wiederkehrenden Wimpernschlag, ich ertrage ihn nicht mehr. Bis in jede einzelne Körperzelle zum Bersten gereizt, möchte ich nur noch eines: raus aus meiner Haut und eine andere sein. Wie ich diese Angst gelebt und überlebt habe, auch das weiß ich nicht mehr. Und, wie lange sie andauerte – es fehlt mir jegliches Zeitgefühl hierfür. Lange, lange Jahre geblieben aus dieser Zeit aber ist das Gefühl, dick in Watte eingemummt und unwirklich zu sein.

Und nahezu vierzig Jahre später sollte ich mich „die Watte-Frau“ nennen.

Dick eingemummt in Watte und unwirklich – ja, so habe ich mich schon damals oft gefühlt. Wohl zum Schutz vor anders nicht zu ertragenden Worten, Menschen, Begebenheiten. Bei diesem Gedanken erinnere ich mich augenblicklich wieder an einen dieser Tage in meiner Schulzeit. Ich sitze in der siebten Klasse der Realschule. Wir haben Sexualkundeunterricht. Herr Mittler, unser Biologielehrer, spricht über die menschliche Fortpflanzung. Zur Veranschaulichung hat er Bilder der männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane groß an die Wand projektiert. Mit einem metallenen Teleskop-Zeigestock schlägt er energisch auf die einzelnen Organe und benennt sie laut beim Namen, wobei er die Unterscheidung zwischen äußeren und inneren Geschlechtsorganen betont. Seine Worte Glied, Hodensack, Hoden, Vorsteherdrüse, große Schamlippen, kleine Schamlippen, Gebärmutter, Scheide klingen noch heute hart in meinen Ohren. Herr Mittler ist mir körperlich zuwider, und ich möchte aus seinem Mund nichts hören über Sexualität. Hinter ihm an der Wand, im Profil gezeichnet, prangt tatsächlich ein schlaff herunterhängender Riesenpenis mit Hodensack. Dann weiß ich nur noch, wie mulmig übel in meiner Haut und wie unwirklich ich mich damals gefühlt habe. Alles um mich herum schien plötzlich so weit entrückt und ich ganz dick in Watte eingemummt zu sein.

Trotz all meiner Angst und Selbstablehnung, eines Tages war sie da in meinem Leben: meine erste, zärtliche Liebe zu Andreas. Sie hatte so gar nichts zu tun mit der Mechanik, die uns Herr Mittler als menschliche Sexualität präsentierte. Und sie sollte schmerzlicher Ausdruck dafür werden, wie unmöglich es mir war, Gefühle und körperliche Nähe zu einem geliebten Mann zuzulassen.

Jahre später sollte ich mich deshalb auch mit einem Mann verloben, den ich nie geliebt habe und der so gar nicht meinem Männertyp entsprach. Nur deshalb konnte ich mich überhaupt von ihm berühren lassen! Hingegen vermochte ich erst als 34-jährige Frau, nach über sieben Jahren ambulanter Psychotherapie, zum ersten Mal körperliche Nähe zu einem Mann zuzulassen, den ich liebte. Dies im geschützten Raum einer Psychosomatischen Klinik und unendlich weit entfernt von einer freien und lustvollen Sexualität. Dieser Mann sollte der Vater meiner Tochter werden.

Andreas, ich weiß nicht wirklich etwas über ihn. Wir haben wenig und nie vertraut miteinander gesprochen. Kennengelernt haben wir uns im Andernacher Leichtathletik-Verein. Ich war dreizehn und Andreas vier Jahre älter. Heute weiß ich, es war eine ungesunde, eine süchtige Liebe zu ihm. Ich war eine Gefangene meiner ganz eigenen Angst- und Gedankenwelt, isoliert von der Welt um mich herum und voller Misstrauen in das Leben und mich selbst. Andreas jemals meine Gefühle zu offenbaren und ihm nahe zu sein, völlig undenkbar für mich. So sehr ich mich nach seiner Liebe und Zuwendung auch sehnte, so sehr wusste ich auch, dass ich niemals würde Nähe zu ihm leben können. Meine Gefühle und Wahrnehmungen, sie waren so verwirrend und widersprüchlich. Und über allem, tief eingegraben in meine Körperzellen, regierte die Angst – stets auf der Hut und in äußerster Alarmbereitschaft vor nicht zu ertragenden Worten, Berührungen, Menschen. Nie konnte ich mich sicher fühlen, nie mir selbst trauen. Wie sollte ich da anderen Menschen vertrauen? Wenn ich auf diese Zeit zurückblicke, fühle ich unvermittelt wieder diese grausame Zerrissenheit und die damit einhergehende aggressive, meine Kräfte aufzehrende Unruhe in mir. Unstillbares, gellendes Verlangen nach Nähe und Liebe und gleichsam abgrundtiefe Angst, die mir jegliche Nähe und jegliches Vertrauen zu anderen Menschen strikt verbot – beides war da und musste gelebt werden. In mir tobte ein unerbittlicher Krieg, insbesondere nachts, wenn sich die Angst dämonenhaft aufblähte und mir unverhohlen drohte. Alles erschien mir so schrecklich unwirklich und dennoch so vertraut. Ich war in großer Not, wusste einfach nicht mehr, wohin mit all meinen Gefühlen. Manchmal hatte ich Glück, und ein weicher, weißer Schleier legte sich sanft und schützend über mich. Dann war ich plötzlich regungslos und in einer ganz anderen Welt, in einer zeitlosen, leeren Anderswo-Welt, ohne meinen Körper und ohne meine Angst. Auf schlaflose Nächte folgten Tage voller bleierner Müdigkeit. Die Müdigkeit war meine Verbündete, sie stimmte meine Angst milde und gönnte mir etwas Ruhe: Ich war zu erschöpft, um Angst zu haben. Es war ein immer und immer wiederkehrender Kreislauf: Sobald ich mich körperlich etwas erholt hatte, war sie wieder da, meine Angst, und mein innerer Krieg wütete weiter. Nach außen hin gab ich mich reserviert und überlegen, eine Rolle, die ich über Jahre bis zur völligen Erschöpfung aufrechterhalten sollte. Oft wurde ich als arrogant bezeichnet. Meine Kämpfe spielten sich in meinem Inneren ab, allein mein Stottern und starke Rötungen meiner Haut ließen meine Nervenanspannung und innere Erregung erkennen.

Später war es dann auch meine Haut, die mich im Alter von 47 Jahren dazu zwingen sollte, endgültig vor meiner Angst zu kapitulieren und mich meinem Missbrauch und meinen Eltern zu stellen: Ich konnte meine innere Not nicht mehr verbergen.

Obwohl ich es mitnichten wollte, verhielt ich mich Andreas gegenüber besonders abweisend. Ich war verliebt in ihn und sehnte mich so sehr nach seiner Nähe. Und genau deshalb verweigerte mir meine Angst rigoros jeglichen vertrauten Kontakt zu ihm. Sie untersagte mir ausnahmslos Nähe zu Menschen, die ich liebte. Und gegen meine Angst hatte ich keine Chance. Selbst mein stärkstes Verlangen nach Nähe und Liebe musste sich ihr letztlich beugen. Die Angst siegte immer. Und trotzdem, ich wollte es mit aller Macht: raus aus meiner Angst und Isolation und Andreas nahe sein. Immer und immer wieder spielte ich in meinen Gedanken durch, wie ich mich ihm gegenüber offen verhalten würde. Und jedes Mal, wenn ich wusste, dass ich Andreas sehen würde, schwor ich es mir aufs Neue: es heute zu schaffen und nett zu ihm zu sein. Doch trotz aller Gedankenspiele und Beschwörungen, nie vermochte ich Andreas freundlich zu begegnen. Es war, als ob eine andere von mir Besitz ergriff und – während ich ohnmächtig zusah – genau das Gegenteil von dem tat, was ich mir so unabdingbar vorgenommen hatte. Bestenfalls gab ich mich Andreas gegenüber gleichgültig, meistens jedoch ignorierte ich ihn völlig. Und jedes Mal war ich so abgrundtief enttäuscht von mir und so unbändig wütend auf mich. Denn eines war für mich sicher: All dies war die Strafe für Papas verbotene Hände. Ich allein war schuldig an ihnen und hatte deshalb kein Recht auf Nähe und Liebe. Bei dem Gedanken hieran habe ich mich besonders eklig schmutzig in mir gefühlt und war oft bis zum Bersten gereizt und aggressiv gegen mich selbst. Und wie so oft wollte ich dann nur noch eines: raus aus meiner Haut und eine andere sein. Nach der Wut und der Aggression wartete der Schmerz auf mich. Er war so schwer auszuhalten, dieser tiefe, zuckende Wundschmerz, und er ließ mich so sehr schwach und wehrlos sein. Es fühlte sich an, als ob mein Herz, tief im Inneren gerissen, aus einer klaffenden Wunde blutete und Papa gnadenlos immer und immer wieder mit der Spitze seines Zeigefingers gegen die rohen Wundränder stieß. Die wenigen Sekunden, in denen der Schmerz nachließ und ich wusste, dass er gleich wieder mit aller Wucht einsetzen würde, waren fast noch unerträglicher als der Schmerz selbst. Oft habe ich in diesen Momenten meinen Atem so lange wie nur irgend möglich angehalten in der Hoffnung, mir selbst und damit auch dem Schmerz zu entfliehen.

Wenn ich an Andreas denke, erinnere ich mich sofort an jenen schlimmen Sonntag. Ich muss so um die dreizehn Jahre alt gewesen sein. Es ist einer dieser bleiern öden Sonntagnachmittage, an denen in meiner Erinnerung die Zeit schier stillzustehen und über allem ein süßlicher Geruch von Fäulnis zu liegen schien. Ich weiß so gar nichts anzufangen mit mir und meinem Körper und fühle mich wieder einmal so porentief unsauber in mir. Mama arbeitet seit Mittag im Café Rosler, und Papa döst wie immer auf dem Sofa. Er trägt ein altes, helles Hemd und diese schrecklich lappige, braungrüne Stretchhose mit grotesk wirkender Bügelfalte und breitem Gummibund. Früher habe ich gerade an diesen Nachmittagen oft bei ihm gelegen. Bei dem Gedanken hieran beschleicht mich sofort wieder dieses klebrig mulmige Gefühl, und ich fühle mich noch eklig schmieriger in mir und möchte nur noch raus aus mir und meinem Körper. Aggressiv angespannt und voller Unruhe liege ich auf meinem Bett, und meine Gedanken kreisen um Andreas. Bald werde ich Mama von der Arbeit abholen, und ich hoffe so sehr, Andreas zufällig in der Stadt zu treffen. Vor ein paar Wochen habe ich ihn sonntags, auf dem Weg zu Mama, auf dem alten Marktplatz von hinten in Richtung Eisengasse gehen sehen. Gegen halb sechs verlasse ich das Haus, und wirklich, in der Bahnhofstraße kommt mir Andreas entgegen. Mit aller Macht möchte ich freundlich auf ihn zugehen, aber wie immer verbietet mir die Angst strikt jeglichen Kontakt zu ihm. Und gegen die Angst bin ich ohnmächtig: Obwohl ich es mitnichten möchte, zwingt sie mich, so zu tun, als hätte ich Andreas nicht gesehen und – ich kann es selbst nicht fassen – nur wenige Meter vor ihm tatsächlich auf die andere Straßenseite zu wechseln. Ich bin klitschnass geschwitzt, und mein Herz pocht mir bis zum Hals. Im rechten Augenwinkel nehme ich wahr, dass Andreas stehen bleibt und mir nachsieht, aber ich gehe einfach weiter. Mama begegne ich wie im Traum, und irgendein Teil von mir spricht auch mit ihr, während es in meinem Kopf fieberhaft hämmert. Wie soll ich das jetzt wieder überleben? Was wird Andreas von mir denken? Plötzlich glaube ich, ihn zu sehen, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht macht er sich ja etwas aus mir und ist mir nachgegangen. Aber so, wie ich mich ihm gegenüber gerade verhalten habe, muss er ja denken, ich sei total verrückt. Es war doch ganz offensichtlich, dass ich ihn gesehen haben muss. Zu Hause in meinem Zimmer packt sie mich wieder, diese maßlose Wut auf mich selbst, und ich fühle mich wieder einmal bis zum Zerreißen angespannt und so sehr schmutzig gefangen in meinem Körper. Nicht wissend, wohin mit all meinen Gefühlen, überlege ich krampfhaft, was ich tun kann. Andreas muss wissen, was ich für ihn fühle und dass es nicht so gemeint war, mein Verhalten vorhin. Bei allem spüre ich, dass tief, tief in mir längst wieder dieser Wundschmerz auf mich wartet. Diesen Schmerz möchte ich beileibe nicht spüren, aber ich weiß, ich kann ihm nicht entkommen. Und trotzdem: Dreimal habe ich mich an diesem Abend heimlich aus unserer Wohnung geschlichen und bin im Dunkeln wie um mein Leben zur nahe gelegenen Telefonzelle gerannt, um Andreas anzurufen. Jedes Mal habe ich völlig außer Atem die Münzen eingeworfen und mit zitternder Hand Andreas’ Telefonnummer gewählt. Und, obwohl ich es um alles in der Welt nicht wollte, jedes Mal habe ich den Telefonhörer unvermittelt wieder aufgelegt, nachdem sich eine Stimme gemeldet hatte. Wie ohnmächtig, eingesperrt und einsam in meiner Angst habe ich mich in diesen Momenten gefühlt. All mein Wollen und Tun, wieder einmal war es von Beginn an zum Scheitern verurteilt, denn die Angst verbot mir wie immer unerbittlich jegliche Nähe zu einem Menschen, den ich liebte und der mir deshalb gefährlich werden konnte. Und sie verurteilte mich nach wie vor zum Schweigen.

Wie ich meinen tiefen Wundschmerz und meine tiefe Sehnsucht nach Nähe und Liebe in dieser Nacht gelebt habe, ich weiß es nicht mehr. Vollends ausgelöscht ist auch meine Erinnerung daran, wie ich Andreas nach diesem Sonntag erstmals wieder begegnet bin. An vieles aus meiner Kindheit und Jugend erinnere ich mich bis ins kleinste Detail und sehe klare, innere Bilder vor mir, anderes hingegen liegt völlig im Dunkeln, tief vergraben unter dem schützenden Schleier des Vergessens. Zahlreiche, schmerzliche Erlebnisse mit Andreas sind auf diesen Sonntag gefolgt, ohne dass wir uns auch nur einmal nahegekommen sind. Alles spielte sich allein in meiner Gedankenwelt ab, nur dort konnte ich Andreas meine Gefühle offenbaren. Ob er sie jemals erwidert hat, ich weiß es nicht. Damals jedenfalls vermochte ich es nicht zu glauben, obwohl manches dafür sprach. Schließlich waren da Papas verbotene Hände, und ein Teil von mir verachtete mich dafür selbst. Wie sollte ich da annehmen können, dass Andreas mich liebt? Und Andreas, wie sollte er vermuten, dass ich etwas für ihn empfinde? Ich habe ihm alles andere als einen Grund hierfür gegeben.

Um das Abitur abzulegen, wechselte ich nach meinem Realschulabschluss auf ein Gymnasium nach Koblenz. Andreas hatte damals sein Jurastudium in Köln begonnen und trainierte nicht mehr im Andernacher Leichtathletik-Verein. Zu dieser Zeit habe auch ich den Verein verlassen und Andreas bis auf ein einziges Mal für Jahre nicht mehr gesehen. Doch bis weit über meine Studienzeit hinaus blutete mir mein Herz bei dem Gedanken an ihn. Und als ich mein Erstes Juristisches Staatsexamen abgelegt hatte und für einige Monate wieder zu Hause bei meinen Eltern lebte, habe ich mich an einem Spätnachmittag auf mein Fahrrad geschwungen und bin wie früher, mit klopfendem Herzen und wehenden Haaren, ins Andernacher Stadion gerast. Nach seinem Studium trainierte Andreas dort die Jugend, und ich habe ihn gesehen. Ob wir miteinander gesprochen haben, wieder einmal ist meine Erinnerung ausgeblendet. Aber ich weiß, wie wild mein Herz geschlagen und wie unbeschreiblich weh es mir getan hat, ihn nach all den Jahren wieder zu sehen. Einige Jahre später sind wir uns dann als Anwaltskollegen vor Gericht begegnet. Und selbst da noch verkrampfte sich beim Anblick dieses Mannes jäh mein Herz, und augenblicklich war er wieder da, dieser schier nicht zu ertragende Keine–Nähe-leben-dürfen-Schmerz. Und in der Tiefe meines Herzens spüre ich auch heute noch diese wundschmerzende Trauer, die ich schon damals in mir getragen habe, unsägliche Trauer über mein nicht gelebtes Leben, eine Trauer, die mich so sehr verletzlich und schwach sein lässt.

Ohne Andreas zu sehen, war mein Leben dunkel und leer. Ich war wieder allein mit mir und meiner Angst und ohne jegliche Hoffnung auf Nähe und Liebe. Tag für Tag in mir aufzuwachen und in meinem Körper zu leben, allein dies war schon mühsam. Mehr denn je fühlte ich mich so schmutzig unwohl, so porentief unsauber in mir. Im Spiegel, mich wirklich ansehen, ich konnte es nicht. Ein Teil von mir verabscheute alles Weibliche, alles lebendig Warme und Pulsierende in und an mir und wollte es um jeden Preis ausmerzen. Ebenso mein ewiges Verlangen nach menschlicher Wärme und Liebe, es war doch nichts als bloße Schwäche und durfte nicht sein. Und über allem die Angst. Sie war da, allgegenwärtig und alles umfassend. Ihr entgegenzutreten und zu trotzen, kostete mich all meine Lebenskraft. Allein mein tägliches Ringen um Worte, mein mühseliges Stottern und die damit verbundenen Demütigungen zu ertragen, ließ mich zutiefst erschöpft sein. Aber ein Teil von mir wollte sich der Angst mitnichten beugen, kämpfte gegen sie an, Tag für Tag eisern aufs Neue. Und dieser kämpferische Teil ganz tief in mir glaubte auch unbeirrt daran, dass ich eines Tages frei sein könnte, frei von Papas spielenden Händen und frei von der Angst. Unbeirrt all meiner Ohnmacht und unbeirrt dessen, dass ich nicht die leiseste Ahnung davon hatte, wie es mir jemals gelingen sollte, der Angst tatsächlich zu entkommen.Damals habe ich nicht einmal gewusst, wer ich bin, was ich denke und fühle ohne Papas spielende Hände und ohne die Angst in meinem Bauch. Ich kannte nur Angst, mich schmutzig schuldig fühlen, zügellose Wut gegen mich selbst und unstillbare Sehnsucht nach Nähe und Liebe. Meinen nackten Körper, wie sehr habe ich mich für ihn geschämt! Ich wollte ihn abstreifen, nicht mehr in ihm leben, ihn nicht mehr fühlen müssen. Immer und immer wieder war ich bis zum Bersten gereizt in meiner Haut, und immer und immer wieder war er da, mein sehnlichster Wunsch, rein und ohne meinen Körper zu sein. Meine einzige Zuflucht war es dann, nicht mehr da zu sein, mehr und mehr in meine Anderswo-Welt zu fliehen. Dort war ich eine andere: regungslos, unbefleckt, zeitlos und frei, nicht mehr Körper und nicht mehr Angst, und nichts mehr konnte mir etwas anhaben.

Und dennoch: Schon damals und all die langen Jahre bis zu meiner inneren Heilung habe ich zwei Leben geführt: Mein inneres Leben voller Angst und Ohnmacht und mein vermeintlich starkes Leben im Außen. Denn ungeachtet all meiner Angst und Not, im Außen war ich eine ganz andere Ulrike, eine starke Ulrike, ein bis auf mein Stottern scheinbar selbstbewusstes Mädchen mit einem scheinbar normalen Leben. Ich gab mich überlegen, war durchtrainiert und trotz meines Stotterns lange Jahre Klassensprecherin. Und obwohl ein Teil von mir meinen weiblichen Körper verachtete, der kämpferische Teil in mir pflegte mein Äußeres, ohne dass ich mich hierbei selbst wahrgenommen und gespürt habe. Es war, als ob ich eine Maske ansah, cremte und schminkte. Ungeachtet dessen, dass mein Verstand wusste, dass ich es sein musste, im Spiegel sah ich nur ein mir fremdes, seelenloses Mädchen-, später dann Frauengesicht. Diesem starren Gesicht konnte ich nicht in die Augen blicken, ich sah nur seine Hülle. Auch sträubte sich alles in mir, bei Tageslicht in den Spiegel zu sehen. Ging ich ins Bad, ließ ich unweigerlich die Rollladen herunter. Und selbst bei künstlichem Licht vermochte ich den Anblick im Spiegel mitunter kaum zu ertragen. Denke ich heute hieran zurück, übermannt es mich sofort wieder, dieses bis in mein Innerstes wundschmerzende, beschämende Gefühl des schändlich beschmutzt Seins. Dann spüre ich auch wieder diese aggressive, kraftraubende Unruhe in mir, die mich schon damals, vor allem abends, oft überkam. Bis tief in meine Körperzellen ließ sie mich, wütend gereizt und rastlos, eine Getriebene sein. Dann musste ich raus, raus aus meiner Isolation, weg von zu Hause, unterwegs sein, die Nähe fremder Menschen suchen, von Menschen, die da waren, ohne mir etwas anhaben zu können, weil ich sie nicht liebte.