9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

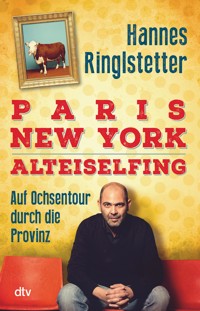

Endlich bekannt! Wer als Rock ´n´ Roller die Welt erobern will, muss sich erst mal durch die Provinz tourend einen Namen machen. Da kommt man dann in den Bayerwald und auf die Nordseeinsel Juist, nach Alteiselfing und auch nach Winsen an der Luhe. »Ochsentour« nennt man das, und wie der Name schon sagt, ist so was kein Zuckerschlecken. Doch längst schon hat Hannes Ringlstetter die Mühen der Ebene überwunden. Anlass für einen Blick zurück: satirisch, ironisch, liebevoll grantelnd.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 300

Ähnliche

Hannes Ringlstetter

P A R I SNEW YORK

ALTEISELFING

Auf Ochsentour durch die Provinz

»Ich lasse mir doch von der Wahrheit eine gute Geschichte nicht versauen!«

Frei nach Gandalf (›Der Herr der Ringe‹)

»I don’t feel Rock ’n’ Roll today.«

Jerry Lee Lewis

»Jeder Preis sucht sich seinen Träger.«

Gerhard Polt

»Augen starrrrr. Aufs Honorarrrrr.«

Chefgitarrist

»Letzte Woche war der Priol da, da war’s voll!«

Hausmeister

»Was is denn mit unserer Jugend los? Die hören Helene Fischer und den Gabalier!!!!«

Simon

»Shine On You Crazy Diamond!«

Pink Floyd

Vorbemerkung in Sachen Status quo

Der erste Satz in einem Buch ist der entscheidende, hab ich mal gelesen, also wie wär’s mit dem: Seit vierundzwanzig Stunden sitze ich jetzt schon mit meinem Hintern auf demselben Fleck. Auf La Gomera. Es ist Dezember und dieses Buch soll geschrieben und einiges, was mir wichtig ist von den letzten fünfundzwanzig Jahren Provinz-Rock ’n’ Roll mit anschließendem Kleinkunsteinstieg, erzählt werden. Ich hab viele Geschichten im Kopf, einige hab ich schon angerissen, manche sind fast fertig, andere werden rausfliegen. Viel Zeit hab ich nicht mehr dafür. Aber das ist immer so und daran hab ich mich gewöhnt. Ohne Druck, das gebe ich zu, würde ich es eh nie hinkriegen. Typisch ist, dass zwar ich hier bin zwischen Bananenstauden, Orangenbäumen, Atlantikwellen, Althippies, Esoterikern, Heilpraktikerinnen, Musikern, Kabarettisten und Hängengebliebenen, aber mein Gepäck: nicht!

Vergessen worden. In München. Am Flughafen. »Kommt die Tage nach!« Aha. Also Unterhosen, T-Shirts, Zahnbürste gekauft und nun endgültig getrennt von jeglichem Komfort und Gepampertsein, was ja so eine Tour, wenn sie erfolgreich läuft, mit sich bringt. Hotels, Fahrer, jeden Abend wird gekocht, wenn auch meist eine Spur zu bürgerlich. Ich konzentriere mich aufs Spielen, Leute-Bespaßen, Kundenpflege sozusagen, Interviews; regenerieren, reisen, Massagen, essen, trinken, rauchen, telefonieren, mailen, schlafen, duschen, warten. Viel warten. Zu viel warten. Permanente Ruhe vor irgendwelchen Stürmen. Andauernd angezogene Handbremse und professionelle Kontrolliertheit, um dann irgendwann nach der Show den Adrenalinabfall zu bewältigen und in Ruhe was zu trinken, aber nicht zu viel. Früher hab ich gepennt wie ein Kleinkind, wenn ich Alkohol intus hatte. Vorbei. Ich schlafe am besten mit wenig oder noch besser ohne Alkohol im Blut. Leute sind um mich und mit mir verbunden, mein Tontechniker, seit 1997 machen wir schon gemeinsame Sache, mein Tourmanager, Fahrer und Backliner, den ich noch länger kenne. Ab und zu, wenn es das Budget hergibt, ist ein Keyboarder dabei, manchmal ein weiterer Begleitmusiker und alter Gefährte, der »Professor«, und mal eine ganze Band, alles Freunde, aus den letzten Jahrzehnten ins Jetzt mitgenommen. Wir fahren viel rum. Auf Tour sein kann ich, ich weiß, wie das geht, da kann ich die Balance halten zwischen Vernunft und Rock ’n’ Roll, Schlafen und Wachheit, Ärger über Hotels und anderes Ungemach sowie Spaß haben und lustig sein müssen. Ich kann, und das möge jetzt nicht überheblich klingen: abliefern, ohne abgefuckt zu sein. Ich halte es relativ gut aus, fast permanent von Menschen umgeben zu sein, die was von mir wollen, aber es strengt mich an. Natürlich. Es ist harte Arbeit, diese Heimatlosigkeit. Und das Funktionierenmüssen, das ständige Gefordertsein, perfekte Shows zu zeigen, der hohe Anspruch an mich selbst machen das Ganze oft nicht »easier«. Kein Gejammer, einfach Fakt. Ein großes Glück ist, dass ich grundsätzlich die Menschen mag, am liebsten natürlich die, die in meine Liveshows kommen.

Wenn dann so ein Block vorbei ist: sechsundvierzig Shows, acht Drehtage sowie zwei bis drei TV-Shows, und das alles in zwei Monaten, dann, ja dann muss ich mich wirklich hinsetzen. Wenn ich Glück habe, geht es mir gut, meistens okay, selten, aber hin und wieder eben bin ich schon auch: LOST!

Mein Gepäck ist also nicht da. Keine Klamotten. Keine Ladegeräte, die Süßigkeiten von der Frau nicht, kein iPad. Nur eine Gitarre, ein Schreibbuch, ein Notizblock, ein Kugelschreiber. Das war’s.

»Ich weiß ja nicht, was Sie jetzt machen, aber ich geh auf die Weihnachtsfeier«, sagt die Frau in der teuren Lost-and-found-Auslandsleitung, die eigentlich dafür sorgen soll, dass mein Gepäck hier mal eintrudelt. Lost-and-found. Bisher nur lost. Es hört nicht auf. Das Leben ist eine Geschichtensammlung. Jedenfalls meins. Hier sind jetzt meine. Ein paar davon.

Was den anderen Teil dieser Kombination anbelangt, »Sex and Drugs«, so will ich natürlich nicht den Duft des Gediegenen verbreiten, aber ich bin halt der Meinung, man muss nicht jede Eskapade jedes Mal ausschmücken, anders und somit noch ehrlicher formuliert: Der Leser kann stets davon ausgehen, dass sowohl bestimmte Substanzen als auch Phantasien sowie deren Umsetzung im erotischen Bereich beim Berufswunsch »Rockstar« eine Rolle spielten. Noch anders: Das Testosteron ist neben Straßen aller Art, Kippen, Bier und Elektrosmog ein stetiger Begleiter dieses Berufsbildes.

Ich mache mir jetzt einen Kaffee, rauche eine Zigarette und lasse einige der Anekdoten aus diesen fünfundzwanzig Jahren an mir vorüberziehen. Niederlagen, Siege, Lustiges, Trauriges, Schönes, Hartes, Banales. So oder zumindest so ähnlich passiert, und in jedem Fall immer Teil meines Lebens geworden. So viel also zum Status quo. Apropos: Die Band Status Quo hat ihr letztes Album und die dazugehörende Welttournee ›In Search of the Fourth Chord‹ genannt. Das ist extrem selbstironisch für eine Band, die über Jahrzehnte mit drei Akkorden auskam. Selbstironie ist übrigens die einzige Fähigkeit, die man wirklich braucht, um im Rock ’n’ Roll zu überleben. Das mal dazu.

Drei Kinder, drei Flöten

Was für eine Idee. Hausmusik. Miteinander musizieren in der Familie. Musikalische Früherziehung heißt das, was ich genossen habe, wohl heutzutage. Und es wird pädagogisch gelobt. Man vergisst dabei etwaige Höllenqualen, die sich im Leben erst zu einem Zeitpunkt auszahlen könnten, wo das diesbezügliche Trauma bereits jeglichen positiven Effekt weggewischt hat. Kurz: Das Erlernen der C-Blockflöte, gern der Marke Moeck, ist eine unausrottbare Idee der Kindererziehung. Bei so viel kollektivem Leid ist es eigentlich unverständlich, dass es weiter und weiter geschieht, denn man müsste doch meinen, dass meine Generation spätestens bei den eigenen Kindern auf diese seelische Akustikgewalt verzichten würde, da sie selbst darunter gelitten hat. Aber weit gefehlt, auch heute noch höre ich in Nebenwohnungen und über der Straße Kinder abwechselnd flöten, tuten, heulen und den Holzstab mit Löchern drin gegen Wände knallen.

Weihnachten war der Höhepunkt des Jahres und der innere Widerstand so grenzen- wie sinnlos. Es wurde »In dulci jubilo« und »Ihr Kinderlein kommet« direkt in die Weihnachtskrippe hineingeflötet mit des Vaters Cembalobegleitung und dem einsamen Gesang der Mutter, denn von uns konnte keiner singen, da ja Flöte im Mund. Sopran, Alt, Tenor, dem Alter nach von oben nach unten wurden die Stimmen verteilt, ich hatte die Tenor, die große, an den Lippen, und vom Mögen war ich weit entfernt, vom Können leider nicht. Das ist das Problem mit den Talenten, dass wenn man sie hat, irgendjemand der Meinung ist, man müsse sie ausbauen, ohne Rücksicht auf Spaß und Leidenschaft; einfach nur, weil man sich nicht blöd anstellt, muss man es dann machen. Man sollte als Kind in solchen Dingen also Ungeschick zeigen, Lehrer zur Verzweiflung bringen, die Eltern gleich mit, bis sie einen im Turnverein anmelden, und dann hat man seine Ruhe vor der Überei und dem Pfeifen in den Ohren, das dreiflötiges, noch so richtig gespieltes Musikmaterial auslöst. Zumindest in meinen.

Wir Kinder wurden zu Auftritten in Kirche und bei Verwandtschaft zumeist in gleiche Kleidungsstücke verfrachtet, und schon sah das aus nach einem Trio, vom selben Stamme. Da auch meine Geschwister alles andere als untalentiert waren, dachte man sich von erzieherischer Seite wohl: Dann lass uns mehr daraus machen. Ich überlege gerade, ob man eigentlich von Tragik sprechen muss, dass das meine erste Band war. Ein Blockflötentrio. Moeck statt Fender.

Außer bei den Weihnachtshits ist die Musik für Blockflöten zum einen spärlich und zum anderen alt. Sehr alt. Alte Musik ist dann auch gleich der korrekte Fachausdruck, da, ja da haben sie noch geschrieben für diese Instrumente, später dann eher nicht mehr so viel, was nicht schlimm ist. Heute, hoffe ich, setzt sich kein Komponist mehr hin und verfasst Menuette und Ähnliches für drei bis acht Flöten. Bitte nicht. Falls doch, bitte ich diese Komponisten aufzuhören, wieder als Lehrer zu arbeiten, oder zumindest die Noten nie einem Verlag zu geben, denn was soll aus Kindern werden, wenn musikalische Früherziehung so endet, im Blockflötentrio.

Dabei war das Trio noch gar nicht das Ende der Karriere. Nein, ein Lehrer hatte im Bayerischen Wald eine Gruppe für mittelalterliche Flötenmusik gegründet, und da wurden wir hingefahren und eingepasst. Weitere Flöten, bis zu acht Stück, ergänzten unser Getröte, und weil das ja noch nicht reichte, stießen dazu mittelalterliche Instrumente wie Laute, irgendwelche falsch klingenden Hörner und Trommeln mit Schellen daran, um Rhythmus zu erzeugen, einen Rhythmus, zu dem nicht mal Justin Timberlake wüsste, was er darauf tanzen soll. Es kam zum Äußersten, denn das unselige Orchester wollte natürlich nicht nur im kleinen Kämmerlein blasen. Den Rest kann man sich denken, Scham machte sich in mir breit, bei jedem Öffentlichwerden der Kapelle, Scham, die sich so in mich hineinfräste, dass irgendwann Hass daraus wurde, Hass auf das gesamte Mittelalter und dessen Musik, so schlimm, dass Mittelaltermärkte und irgendwelche Leiern und Kettenhemden und eben Flöten aller Art bis heute bei mir Aggressionen der Stufe »Ich hätte Lust, in Polen einzumarschieren« auslösen. Irgendwann streikte ich, komplett, wollte nicht mehr in den Bayerischen Wald gefahren werden, nicht mit meinen Geschwistern und nicht allein, ich wollte nicht mehr hin zu dem Lehrer-Hippie-Mittelaltermann, der mit seinen Flöten-Lauten-Schellentrommeln-Arrangements fast meine gesamte gefühlte Musikalität vernichtet hat. Ich unterstelle ihm nichts, aber dass da keine Absicht dahinterstand, einem jungen Menschen das Musizieren zu verleiden, kann man bei Licht betrachtet eigentlich gar nicht glauben.

Ein Russe fürs Gymnasium. Der Übertritt

In Rechnen war ich in der Grundschule schon nicht wirklich talentmäßig gesetzt, später dann versaute mir Mathe jedes Zeugnis, jedes Wochenende und gern auch mal die Ferien, aber es reichte dennoch für den Wechsel von der Dorfgrundschule ans Gymnasium der Stadt, wo mein Vater Lehrer war. Die Konsequenzen aus dieser Tatsache sollten später in unserem Verhältnis zwar noch eine Rolle spielen, gehören aber nicht hierher. Mit zehn galt es, als Sohn des Gymnasiallehrers bei den Übertrittsfeierlichkeiten in der Aula der Grund- und Hauptschule Alburg einen Beitrag am Pianoforte vorzubereiten. Eines meiner ersten Solokonzerte also. Wenn man so will. Zusammen mit meiner Klavierlehrerin hatte ich ein Stück des russischen Komponisten Dimitri Schostakowitsch ausgewählt. Das war alles andere als leicht, eher schwer. Und es war relativ lang und hatte drei unterschiedliche Teile, die aber wiederholt wurden, an sich verändernden Stellen. Also komplex, zumindest für einen Zehnjährigen, der schauen muss, dass er die Finger überhaupt so weit auseinanderbringt, wie der russische Komponist auf seiner Taiga-Datscha das so aus seinen sicher langen, gelenkigen Tastengreifern rauskomponiert hat. Nach irgendwelchen Reden betrat ich also in meinem schicken Bühnenoutfit inklusive bereits damals verhasster Fliege die Grundschulbühne und ging zum Flügel, vielleicht auch nur zum Klavier, nahm Platz, das weite Elternrund verstummte, und ich begann mit der Darbietung des Stücks.

Ich habe immer auswendig gespielt. Nie nach Noten. Also zu Hause beim Üben schon, aber beim Vorspielen oder in konzertantem Umfeld nie. Eigentlich ein Wunder, dass ich ab diesem Tag nicht doch damit angefangen habe, oder vielleicht auch gerade nicht. Ich gab also den Wunderkindpianisten und spielte den Schostakowitsch, spreizte meine leicht angewursteten Fingerlein und vertuschte kleine Unsicherheiten mit dem Einsatz des Pedals. Ich kam problemlos, ja nahezu souverän bis zur ersten Wiederholung. Plötzlich gibt mein Grundschulhirn die Information in Sachen Tasten/Töne nicht mehr an meine Hände weiter. Kompletter Blackout. Ich habe nur eine Millisekunde Zeit in der Pause zwischen den Teilen – den einen hab ich soeben gespielt, an den anderen erinnere ich mich gerade nicht –, um mich zu entscheiden, wie ich mit dieser Situation umgehe. Ich kann hier aufhören, gut, dann ist das groß angekündigte Klavierstück vom Bub nach gefühlten zweiundvierzig Sekunden wieder beendet. Ich kann es noch mal bis hierher spielen und hoffen, dass ich dann an dieser Hürde in den richtigen Teil springe, oder aber ich mache jetzt einfach ganz was anderes, also irgendwas. Ich wusste damals gar nicht, dass das so heißt, aber die Lösung war natürlich: improvisieren. Das haben mein Körper und mein Geist irgendwie beschlossen, und ich habe bis heute das Gefühl, als hätte ich darauf gar nicht so viel Einfluss gehabt, es ist einfach passiert. Eine Stimme in meinem Kopf befahl: »Fühle russisch! Und spiel weiter.« Und ja, Babuschka, halt dich fest, ich fühlte russisch oder das, was mir so vorkam, und spielte weiter. Und wie. Meine beiden Hände griffen voll und mit leidenschaftlich von den Schallplattencovern großer Pianisten wie Rubinstein oder Horowitz kopierter Gestik in die linke, tiefe Tasten beherbergende Seite des Klaviers. Und ich ließ ein wahrlich beeindruckendes Bassgewitter meines Erachtens extrem russischer Art über die beeindruckten Mitschüler, Lehrer und Eltern hereinbrechen. Nur aus dem Augenwinkel sah ich meine Eltern in der ersten Reihe kreidebleich meinem Spiel lauschen, denn die kannten das Stück mindestens genauso gut wie meine Klavierlehrerin, meine Geschwister, unsere direkten Nachbarn, die zum Glück nicht anwesend waren, und ich selbst. Und da stimmte ja wohl im Moment so gar nix. Kein Ton nämlich. Geübt hatte ich es ja wirklich ausgiebig: über Wochen täglich stundenlang im Schweiße meines kindlichen Angesichts. Und jetzt spielte der Bub da einfach irgendwas in den tiefen Gefilden des Klaviers mit einem Showanteil in Sachen Körperlichkeit. Was genau deswegen niemandem den Verdacht in die Übertrittspublikum-Hirnmasse schraubte, hier könne etwas nicht stimmen. Eine Minute, vielleicht auch länger, wohl eher kürzer, dauerte das Spektakel, und plötzlich fiel mir wieder ein, wie der nächste Teil technisch ging. Alles war wieder da. Ich löste gefühlvoll das russische Maschinengewehrfeuer in einem Mollakkord in der Nähe der Tasten auf, die zum Weiterspielen nötig waren, und glitt wieder sanft hinüber in die Originalkomposition des Herrn Schostakowitsch.

Ach ja … könnte man in Mathe improvisieren, dann hätte ich die nächsten Jahre auf dem Gymnasium nicht die algebraische Hölle durchlebt. Lieber hundert Mal in so einer Situation stecken als einmal im Zimmer völlig blank vor etwas sitzen, was mit »f von x« losgeht. Da ist nix mit Impro. Pythagoras und seine Bande dulden kein Gefühl. Auch kein russisches. Nebenbei: Schostakowitsch und meine darüber improvisierte Version waren so ein erster Vorgeschmack von Rock ’n’ Roll. Denn das hatte schon Power. Also, die linke Hälfte des Klaviers, die hat definitiv was von Rock. Zumindest, wenn man sie emotional bearbeitet. Irgendwie.

Hinauf in den vierten Stock der Klassik

Obwohl das nach dem Übertritt von mir besuchte Gymnasium einen guten Ruf hatte und hat, war es in Sachen Musikunterricht ein Armageddon. Der Musiklehrer, leidenschaftlicher Leiter einer Bierzelt- und Prozessionsblaskapelle, war musikalisch gesehen feingeistig wie eine Kreissäge. Er spielte alles, was er spielte, nicht gut, das Klavier nicht, die Geige nicht, die Trompete nicht. Am liebsten ging er der Blaskapelle mit dem Dirigierstab voraus, und die Märsche hallten nur so über niederbayerische Dorfplätze, wenn er wieder mal gebucht war, um Fahnenweihen und Krieger- und Soldatenfestivitäten mit seiner 1-2-3-Musik zu beschallen. Er unterrichtete Zehnjährige an der Blockflöte und hatte den unvergleichlichen Spitznamen »Katzenfell-Toni«, da er sich wohl wegen eines Nierenleidens zur Erwärmung kritischer Körperstellen stets ein Fell umgebunden hatte. Während des Unterrichts verspeiste er gerne Äpfel aus dem eigenen Garten, auch gerne, während er zu uns sprach, wobei er das Kernhaus (den Butzen) in das Musiksaal-Waschbecken katapultierte und weiterhin unverständlich über Dominantseptakkorde und ähnliche musikwissenschaftliche Feinheiten vor sich hin brabbelte, die er, und das weiß ich heute, selbst nicht ansatzweise verstand und dennoch überzeugt an musikalisch zu verderbende Schüler weitergab.

Meine Klavierlehrerin hingegen hatte Ahnung von Musik, und sie wohnte direkt neben dem Gymnasium. So war mein Weg vorgezeichnet. Raus aus der Schule, hinein ins zweifelhafte Vergnügen des Klavierunterrichts. Ich quälte mich jahrelang die Altbaustufen hinauf, packte meine Noten aus, hatte dieses ungute Gefühl, sicher nicht genügend geübt zu haben, setzte mich auf den Klavierhocker, und schon schwebte diese stilvolle Dame, die in jüngeren Jahren wohl mal die großen Konzertsäle bespielt hatte, herbei, nahm neben mir Platz und dann wurde gearbeitet: an Fingersätzen, der Körperhaltung (»Früher hat man den Klavierschülern einen Stock hinten in die Hose gesteckt, damit sie gerade sitzen!«), an Trillern, an der Schnelligkeit der linken Hand (bis heute meine Schwachstelle), an Stücken von Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Schostakowitsch und Béla Bartók. Zwischendurch wurde ich durch die unsäglichen Etüden von einem gewissen Herrn Czerny »gepeitscht«, die jedem Klavierschüler das Leben versauen. Ich habe sie gehasst, und sie haben es in regelmäßigen Abständen geschafft, mir das Klavierspiel zu verleiden. Aber Lady Piano bestand darauf zwecks Technik und Training. Czerny ist quasi das Medizinballtraining des Pianisten. Jahre später habe ich in Wien in einem Beisel einen extrem versoffenen Typen unfreiwillig kennengelernt, der auf mich zustürzte und mir ins Ohr lallte: »Weißt du, wer ich bin? Wer ich bin? Haha … Ich muss überhaupt nix arbeiten, mein ganzes Leben lang, verstehst, und weißt du, warum? Ich bin der Czerny-Erbe, haha!« Und dann fuchtelte er mit seinem Rotweinglas, das an dem Tag sicher bereits Vorgänger im zweistelligen Bereich hatte, vor meinem Gesicht herum: »Die ganzen depperten Klavierschüler, die seine Etüden spielen müssen, sorgen dafür, dass ich mich anständig besaufen kann. Das ist geil, oder?« Antworten konnte ich darauf nicht. Mein Hass auf Czerny allerdings wurde durch diese Begegnung zwanzig Jahre nach dem Ende meiner Klavierschülerzeit noch einmal angefacht und potenziert.

Klar wollte ich ab meinem dreizehnten Lebensjahr keine klassische Musik mehr spielen. Meine Klavierlehrerin hat das zunächst ignoriert. Irgendwann kam sie dann mit Béla Bartók um die Ecke, was natürlich auch klassische Musik ist, aber halt nicht älter als hundert Jahre. Doch das meinte ich natürlich nicht, als ich immer wieder darum bat, mal »etwas Modernes« spielen zu dürfen. Kurz bevor ich dann hinschmiss, hatte sie sich erweichen lassen und ein Heft mitgebracht, auf dem ›Boogie-Woogie Piano‹ in geschwungenen Lettern stand. Wir begannen uns gemeinsam Boogie-Woogie zu erarbeiten; dass das nicht ihre Welt war und sie wahrscheinlich genauso viel üben musste wie ich, ahnte ich schon damals irgendwie. Tatsache ist, dass der Zug da bereits abgefahren war. Wenn man zehn Jahre lang neben einer Dame sitzt, die eigentlich im 19. Jahrhundert lebt und die Möbel in der Wohnung hat, die demselben Jahrhundert entstammen, dann passt da halt ein Boogie-Woogie nicht dazu. Er war ein Fremdkörper. Der Boogie. Und von Woogie war auch nichts zu merken, wenn wir am Klavier versuchten, wie lässige schwarze Zwanzigerjahre-Pianisten zu grooven. Wer normalerweise Czerny übt, der groovt nicht.

Sie hat mir dennoch viel beigebracht. Die Schubert-Regel etwa: »Hör keine schlechte Musik, sonst machst du schlechte Musik!« Das hab ich mir gemerkt. Auch wenn wir beide Unterschiedliches darunter verstanden, denn dass da Led Zeppelin dazugehören könnte, davon ist Lady Piano sicher nicht ausgegangen. Wenn sie die überhaupt kannte. Sie hat mir auch immer wieder erzählt, wie irre der Schumann war: Um den schwachen Ringfinger fürs Spiel zu stärken, hat er ihn an einem Faden an der Decke oder am Türgriff festgemacht und gezogen und gezogen, bis er Muskulatur aufbaute. Solche Methoden, und da bin ich wahrlich froh, hat sie nie bei mir angewandt, aber allein das nahezu beiläufige Erzählen solcher Maßnahmen führte immerhin dazu, dass ich ein passabler Klavierspieler geworden bin, der nur leider mit dem Erreichen der Pubertät alles sein wollte, nur eben kein klassischer Klavierspieler. Mit fünfzehn war es aus und vorbei. Ich bin raus aus meiner letzten Klavierstunde und dachte, ich habe es jetzt überstanden und muss nie wieder üben. Denn ich war bereits erweckt.

When Rock ’n’ Roll comes to the Kinderzimmer

Ich glaube, es war mein vierzehnter Geburtstag. An meinem Geburtstag war ja nie im engeren Sinne »was los«, insofern kann es auch der fünfzehnte gewesen sein oder es war gar nicht mein Geburtstag, sondern einfach so, unterm Jahr. Jedenfalls war es ein Besuch mit Folgen. Weitreichenden, das kann man so sagen. Es ist auch nicht zu hoch gegriffen, von Erweckung zu sprechen. Ausgelöst hat sie der Besuch eines Freundes, der Oberministrant war. Heute ist der Mann Pfarrer. Was übrigens alle Theorien, dass die Rockmusik vom Teufel käme – sehr verbreitet war diese Ansicht in den ländlichen Siebzigern und Achtzigern –, in das Reich der Fabeln verweist, denn es war in meinem Falle ein heiliger Mann, der mir die Rockmusik ins Kinderzimmer brachte.

Er lieferte mir den Stoff, aus dem fortan meine Träume waren. Pink Floyd: The Wall. Vier Seiten Schallplatten voll mit von mir bislang ungehörten Klängen, Aussagen, Bildern und Rhythmen. Ich habe kein Album öfter gehört als dieses, ich kann es immer noch nahezu auswendig, und das Gitarrensolo von »Comfortably Numb« hat mich hinwegkatapultiert aus allem, was bisher war, und es hat mich weit entfernt von alldem, was bis zu jenem schicksalsträchtigen Tag elternfremdbestimmt in meinen Ohren war: Chopin, Schubert, Mozart, Beethoven. Ich saß auf dem Boden meines Zimmers, die Hand an der Plattennadel, wenn wieder eine Seite durchgelaufen war, und von vorne, beide Scheiben, alle vier Seiten. Seite drei wurde die Lieblingsseite, und ich war erleuchtet.

Die ganze Überei und die Erweckung fanden in meinem Elternhaus statt in einem niederbayerischen Dorf, das in meiner Kindheit der Stadt Straubing eingemeindet wurde. Unser Haus lag genau gegenüber vom Dorffriedhof.

Der war kalt. Gut, Friedhöfe sind gemeinhin nicht der Ort für Wärme und Geborgenheit, das liegt zum einen in der Natur der Sache, zum anderen daran, dass man sie vornehmlich im Winter besucht. Also eigentlich die dort liegenden Verwandten. Für mich als Ministrant war das ganze Jahr Friedhofsaison und ich habe über Jahre alles mitbeerdigt, was in unserem Dorf auf welche Art auch immer zu Tode kam. Wenn man nämlich aus akut traurigem Anlass eine Beerdigung buchen musste, bekam man das Sterbe-Allround-Paket mitgeliefert. Drei bis vier Blechbläser, rudimentäre weibliche Teile des überalterten Kirchenchores, den Pfarrer, die Ministranten, zwei stark alkoholisierte Sargträger und wenn man als Lebender dem Krieger- und Soldatenverein angehört hatte, dann noch Böllerschützen, die ihre Kanonen direkt vor dem Friedhof aufgebaut hatten und auf ihren Einsatz warteten, um den Toten ins Jenseits zu schießen. Pikanterweise immer auf das Stichwort »Ruhe in Frieden!«. Pafffff! Pafffff! Pafffff! Dann hat’s richtig gekracht, sodass Hunde bellten, Katzen sich verkrochen, Vögel das Weite suchten, Kinder weinten und alte Frauen dachten, der Krieg ist zurück. »Alte Kameraden« wurde gesungen. Schaurig. Traurig. Falsch. Ich glaube, dass bei mir der Ausdruck »in sich hineinlachen« mit genau diesem Erlebnis kombiniert ist, denn laut rauslachen ging aufgrund des Anlasses nicht und gar nicht lachen ging auch nicht. »Alte Kameraden« von Frauen gesungen, ist schon mal nicht ganz der richtige Ansatz und dann so falsch. Alte Frauen, die singen, werden als Kriegswaffe hoffnungslos unterschätzt. Blockflötentrios nicht unähnlich.

Und schon geht’s den BACH runter

Schluss und aus mit Klavier. Ich hatte keinen Bock mehr, im Dachzimmer meines Elternhauses auf einem hundertzwanzig Jahre alten Tasteninstrument zu üben, denn ich pubertierte enorm und wollte sicher nicht Pianist werden und im historischen Rathaussaal meiner Heimatstadt auftreten, ich hatte schließlich Jimi Hendrix gesehen und gehört, Béla Bartók sollte bitte endgültig aus meinem Leben verschwinden, genauso wie die Czerny-Etüden, und Schumanns »Album für die Jugend« war jetzt auch nicht mehr mein Poesiealbum. »Stairway to heaven« statt »Mondscheinsonate«. Meine Erzieher akzeptierten meinen Rückzug notgedrungen, aber die Schlüsse, die sie daraus zogen, waren nebulös.

Kalter Rauch. Schummriges Licht. Finstere Gestalten in seltsamen Gewändern. Nein, hier ist nicht von einem abgefuckten urbanen Club die Rede, sondern von der Stiftskirche St. Jakob in Straubing. Eine stattliche Basilika, in der ich auch schon der Messe gedient hatte, mit einer beachtlichen Kirchenorgel. Der Organist der Kirche sollte auf Wunsch meiner Eltern die letzte Chance wahrnehmen, mich irgendwie der klassischen Musik und ihren positiven Einflüssen zu erhalten. Indem ich alle vierzehn Tage zur Orgelstunde zu erscheinen hatte. Sakrales Umfeld schien ihnen wohl notwendig, wenn es mit mir nicht komplett den Bach runtergehen sollte. Bach. Den und andere mathematisch angehauchte Tastenkomponisten versuchte mir mein Orgellehrer näherzubringen. Ich war in erster Linie an dem Generalschlüssel für die barocke Basilika und für das Orgelmonstrum interessiert, denn so konnte ich auch nachts meinen musikalischen Allmachtsfantasien nachgehen. Eine große amtliche Kirchenorgel, die laut und durchdringend anschwillt und den heiligen Raum durchflutet, ist schließlich das Stalingrad unter den Musikinstrumenten. Keine E-Gitarre, kein Doublebass-Schlagzeug, kein kreischender Heavy-Metal-Sänger, nicht einmal meine Schwester, wenn sie Geige übte, generiert Dezibel eines Ausmaßes, wie eine voll aufgerissene Kirchenorgel es kann. Der Bespieler muss für diesen Effekt nicht mal viel können. Es reichen ein paar einfache Akkordgriffe mit beiden Händen, dazu mit den Füßen das nötige Bassdröhnen, und fertig ist der »Alles Orgel!«-Effekt. Ein paar standardisierte Stücke reichen völlig. Ich hatte keinen ernstzunehmenden Ehrgeiz, dieses Instrument zu beherrschen. Ich wollte von seiner Wucht beherrscht werden. Mir reichte das Gefühl, alles zum Beben zu bringen, was nicht niet- und nagelfest war. Der Jesus am Kreuz und die Heiligen in ihren Nischen sollten erzittern unter meinem Spiel, wenn ich alle Register zog.

Da das Instrument größer ist als ein Einfamilienhaus und somit im privaten Umfeld nicht einsetzbar, musste dies in einem über zwölf Monate feuchtkalten Raum geschehen. Worin unter anderem die soziale Problematik des Kirchenorganisten liegt, der nahezu autistisch, dauerunterkühlt, auch im Sommer in einen dicken Wintermantel gehüllt, nur vom ewigen Licht schemenhaft beschienen, laute Wirkungsmusik erschafft, bei der ihm in der Regel niemand zuhört. So nachts. Wenn dann mal alle heiligen Zeiten außerhalb der Gottesdienste, wo sich seine Tätigkeit im Drücken der elektronischen Liedanzeige und im Begleiten eines stets schleppenden Laienchors erschöpft, ein Orgelkonzert auf dem kulturellen Gemeindeplan steht, sitzen die Menschen einige Meter unter der Empore mit Blick nach vorne Richtung verwaisten Altarraum. Und hat er nach eineinhalb Stunden das Konzert endlich in eine Party der Pfeifen verwandelt – so er das Glück hat, in einem Gotteshaus zu spielen, das über einen anständigen Kirchenorgelsound verfügt und nicht über ein verstimmtes dudelsackähnliches Geflöte –, folgt ein verhaltener, der Stätte angemessener Applaus, den er in luftigen Höhen entgegennimmt. Sprich: Wenn es endlich um den Organisten geht, sind seine Fans so weit von ihm weg, dass er nach der Show von diesen nicht mal erkannt wird. Also noch weniger als der Schlagzeuger einer Rockband, der verdeckt zwischen Becken und Kesseln sitzt. Merke: Ohne Erkennen keine Anerkennung. Warum meine Erzieher den Gedanken, dass ich zum Organisten tauge, nicht gleich verworfen haben, verstehe ich bis heute nicht, denn bei einer nur minimalen Kenntnis meiner Psyche hätte klar sein müssen, dass ein Instrument, das eigentlich so sehr zur Show taugt, aber so einsam eingeübt wie dargeboten werden muss, nix für mich sein kann. Nebenbei ist eine meiner körperlichen Schwächen die schwach ausgeprägte Koordination von Händen und Füßen. Weshalb ich ein unterdurchschnittlicher Sportler bin und untauglich zum Schlagzeugspiel und halt auch nicht geeignet, die Sprossen der Organistenkarriereleiter zu erklimmen.

Meine letzte Orgelstunde hat dann auch gleich gar nicht stattgefunden. Ich hatte sie wie schon einige zuvor heimlich abgesagt, um mich stattdessen in einem Lokal namens »Cairo« mit Bier, Ramazzotti, Freunden und Freundinnen zu beschäftigen. Nun hatte ich es an diesem Abend alkoholisch mehr als übertrieben, kam besoffen und zu spät nach Hause, wo mich des Vaters Pädagogik empfing.

Er: »Wo warst du?«

Ich: »Orgelstund!«

Den Schlussvokal »e« verschluckte ich in der Erwartung des Bevorstehenden.

Er: »Warum stinkst du dann so nach Rauch!?«

Ich: »Ja, Kirche halt … Weihrauch!«

Eine zugegebenermaßen grenzwertige Lüge.

Er: »Und warum stinkst du nach Alkohol!?«

Ich: »…………….«

Die Version, mich in der Sakristei mit Messwein betrunken zu haben, schied aufgrund von nicht zu überbietender Dreistigkeit sogar für mich aus.

Er: »Also, wo warst du!?«

Ich: »Orgelstunde!«

Diesmal immerhin mit Schlussvokal.

Er: »Gut, dann gehen wir zwei jetzt zum Klavier und du spielst mir vor, was du heute gelernt hast.«

Also hoch. Ins Klavierzimmer. Zwei Stockwerke. War das schon nicht einfach. Die Bach’schen Noten verschwammen vor meinen Augen und geübt hatte ich auch schon ewig nicht mehr. Wenigstens ging’s ohne Einsatz der Füße ab. Über eine Stunde (vielleicht auch nur zwanzig Minuten, wer will das bei meiner Raum-Zeit-Kontinuum-Wahrnehmung in dem Zustand schon so genau wissen) ließ mich der Erzieher an den Präludien und Fugen scheitern, bis beschlossen wurde, was mir von Anfang an klar war: Schluss mit dem Georgel. Es hat keinen Sinn. Der pubertäre Lebenshunger macht weitere Investitionen in ein der hohen Kunst gewidmetes Leben sinnlos.

So war sie wohl jetzt wirklich abgewendet, die klassische Karriere. Ich kaufte mir auf Ratenzahlung sofort ein Keyboard: Roland E-15. Dieses Gerät würde heute zu Recht nicht mal mehr zur Verstärkung einer Tanzkapelle durchgehen, in den Achtzigern fungierte es aber als Synthesizer, aus dem plötzlich wirklich jeder was Vernünftiges herausbrachte, ohne tastentechnisch groß was können zu müssen.

Jedenfalls erlaubte mir dieses Teil den Einstieg in meine erste Band. Dass der Roland E-15 auch eine Taste hatte, die Kirchenorgelsound erschuf, tröstete mich schnell über den Verlust der majestätischen Kirchenmomente hinweg, wobei dieser »Church Organ Hall Sound« natürlich für jede vernünftige Kirchenorgel eine Beleidigung darstellte. Mir war’s wurscht. Das Keyboard würde mir sicher ermöglichen, bald auf Bühnen zu spielen, wo die Menschen vor einem stehen und einen anschauen. Vielleicht sogar bejubeln. Dass man dafür auch üben musste, sollte ich noch erfahren.

Qualtinger, Pumuckl und Reinhard Mey

Zur Ehrenrettung meiner Erzieher muss hier dringend ausgeführt werden, dass neben dem kompletten Portfolio der klassischen Musik von Praetorius bis ›Peter und der Wolf‹, von Orchesterwerken über Solokonzerte bis hin zur Musik von mittelalterlichen Gambenspielleuten auch die gehobene Unterhaltung in unserem Familienhaushalt nicht zu kurz kam. Fernsehen fand bei uns allerdings nicht statt, abgesehen von dem pädagogisch wertvollen ›Neues aus Uhlenbusch‹ und hin und wieder den Vätern der Klamotte namens ›Dick und Doof‹. Im Radio lief klassische Musik und mal am Samstagnachmittag zum Reparieren des Fahrradschlauchs ›Heute im Stadion‹, Fußball zum Hören auf Bayern 1. Auf diesem Sender kam um 19 Uhr das ›Betthupferl‹, was hin und wieder dazu führte, dass wir Kinder freitags das anschließende Telefonwunschkonzert noch wach erlebten. So erfuhr ich, dass es »da draußen« Schlager und ähnliches Zeug gab, das Rockigste im Bayern-1-Wunschkonzert waren der frisch entdeckte Howard Carpendale und Simon & Garfunkel. Härteres drang in der niederbayerischen Provinz nicht zu mir durch. Denn Rockmusik lief auf Bayern 3, wie ich später mal durch Zufall beim Rumdrehen am Radiogerät herausfand.

Das zwar spärlich, aber doch konsumierte Entertainment reduzierte sich bei uns zu Hause auf drei damals aktuelle Vertreter der deutschsprachigen Unterhaltungsbranche. Auf Schallplatte in einer Holzkommode hatten wir: Alle ›Meister Eder und sein Pumuckl‹-Folgen, die es seinerzeit zu erwerben gab, alle Singles der Reihe ›Travnicek‹ von Qualtinger/Bronner und die 1972 erschienene Doppel-LP ›Live‹ von Reinhard Mey. Pumuckl weckte in mir den Anarchisten, und selbst mein Vater konnte über den Kobold lachen, was bewies, dass tief in ihm vergraben sehr wohl einer steckte, den er aber aufgrund pädagogischer Notwendigkeit geheim hielt. Der unsichtbar war. Wie der Pumuckl. Qualtinger faszinierte mich in seiner wienerischen Larmoyanz, die Stücke waren so tiefgründig, bösartig und sprachgewaltig und zogen mich immer wieder in ihren Bann. Meinem Vater gefiel auch das, somit verfügte er offensichtlich über einen besseren Humor als über den, den er gemeinhin mir gegenüber an den Tag legte. Bei Reinhard Mey fesselten mich die Sprachtiraden, die Geschichten und überhaupt die Liveaufnahme aus dem alternativen Berlin der frühen Siebziger, und dass mein Vater ihn gut fand, war ein Indiz, dass er sehr wohl auch von einer Gitarre erfreut werden konnte, die keine Renaissancemusik von sich gab. Reinhard Mey ist zwar weder Pop noch Rock noch Punk, doch erschloss er mir ein Fenster in eine Welt außerhalb von Kirchen und historischen Konzertsälen, und ich bekam eine Ahnung davon, dass die verrauchte Protestsong-Kneipe meinem Vater doch nicht ganz fremd war, auch wenn ich davon nichts mitbekommen habe. Jetzt, wo ich etwa das Alter erreicht habe, das mein Vater damals hatte, stelle ich nicht ohne leichte Verwunderung fest, dass die Kombi Pumuckl/Qualtinger/Mey, also eine anarchistisch-humorige Darbietung von Unterhaltung mit Gitarre, meine berufliche Tätigkeit eigentlich trefflich beschreibt. Nur darf sie aufgrund des Nichtraucherschutzgesetzes nicht mehr in verquarzten Kaschemmen stattfinden. Und ich sag mal so: Qualtinger und Pumuckl als Vorbilder sind wahrlich nicht die schlechtesten, und sich mit Reinhard Mey beschäftigt zu haben, lehrt zum einen, dass man jahrzehntelang ausverkaufte Konzerte spielen kann, ohne im Fernsehen aufzutreten und alles mit Plakaten zuzuballern, und es ermöglicht einem weiterhin klugzuscheißern: »Die wenigsten«, so tut man zu gegebener Stunde kund, »wissen, wie erfolgreich Reinhard Mey unter dem Künstlernamen Frédérik in Frankreich ist, mindestens genauso wie als Reinhard Mey im deutschsprachigen Raum.« Dann erwähnt man sein bekanntestes Chanson,

»Christine ma belle,

ma douce, ma jolie

je chante pour elle

et pour elle je ris …«,

um extrem gescheit in der Werkanalyse fortzufahren: »Ja, das ist die Christine, die auch in ›Ankomme Freitag, den 13., um 14 Uhr, Christine‹ Erwähnung findet, seine damalige Freundin nämlich.« Bis heute punkte ich mit diesem Wissen in Gesprächsrunden von Pädagogen und anderen Gutmenschen. Klar, in lässigen Rock-’n’-Roll-Kreisen macht man mit der Nummer keinen Stich. Mein Lieblingslied von Reinhard Mey war neben »Kaspar« und »Ich wollte wie Orpheus singen« der »Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars, zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars …«. Und das sag ich auch auf die Gefahr hin, jegliche Rock-Credibility einzubüßen: Das ist immer noch lustiger als die meisten Songs, die heutzutage von einigen Comedians mit Hilfe von Playback-CDs gewaltsam in Stand-up-Programme eingefügt werden. Also: Reinhard Mey ist schon ein bissl ein Rocker. Nein isser nicht. Aber »Über den Wolken« hat jeder mal gesungen, und sei er noch so ein harter Kerl. Die meisten Helden, die ich kenne, wissen den Text sogar auswendig.

Erster unbeholfener Versuch, ein Rockstar zu werden

Rockstar. Jetzt. Wann sonst. Weg von der Orgel, dem Klavier, den langweiligen Räumen der Klassik, den Kirchen, den Vorspielzimmern, den Spießern im Anzug. Jetzt gilt’s.

Dass meine Darbietung unter dem ästhetischen Aspekt eine Bereicherung für den Abend war, bezweifle ich. Im Nachhinein. Aber da es der erste Auftritt meines Lebens mit einer »Band« war und ich, in Sachen TV bekanntlich unterversorgt, nicht wusste, wie Rockstars sich a) kleiden und b) mitsamt der Kleidung so lässig bewegen wie benehmen, verzeihe ich mir die Idee, über den Jeans nur einen weinroten Alternativsweater zu tragen. Doch damit nicht genug, ich hatte ihn mir über den Kopf gezogen und ließ ihn hinten runterbaumeln, weshalb ich rücklings vollbekleidet und mit Stoffwurst am Nacken die Bühne zierte, von vorne allerdings meinen damals noch glatten und über weite Teile nackten Oberkörper dem überschaubaren Publikum schwitzend entgegenreckte. Ich also hinterm Keyboard stehend und an der zweiten Stimme mich mühend, beim ersten öffentlichen Auftritt von Silent Running (SR) mit meiner Beteiligung. Im Jugendzentrum von Straubing (SR). Wow. Dort hatte ich vorher alle meine lokalen Helden schon gehört. Einfürst. Godot. Und ein paar andere Krawallbands mit Mittelstand-Punk-Charakter.