Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

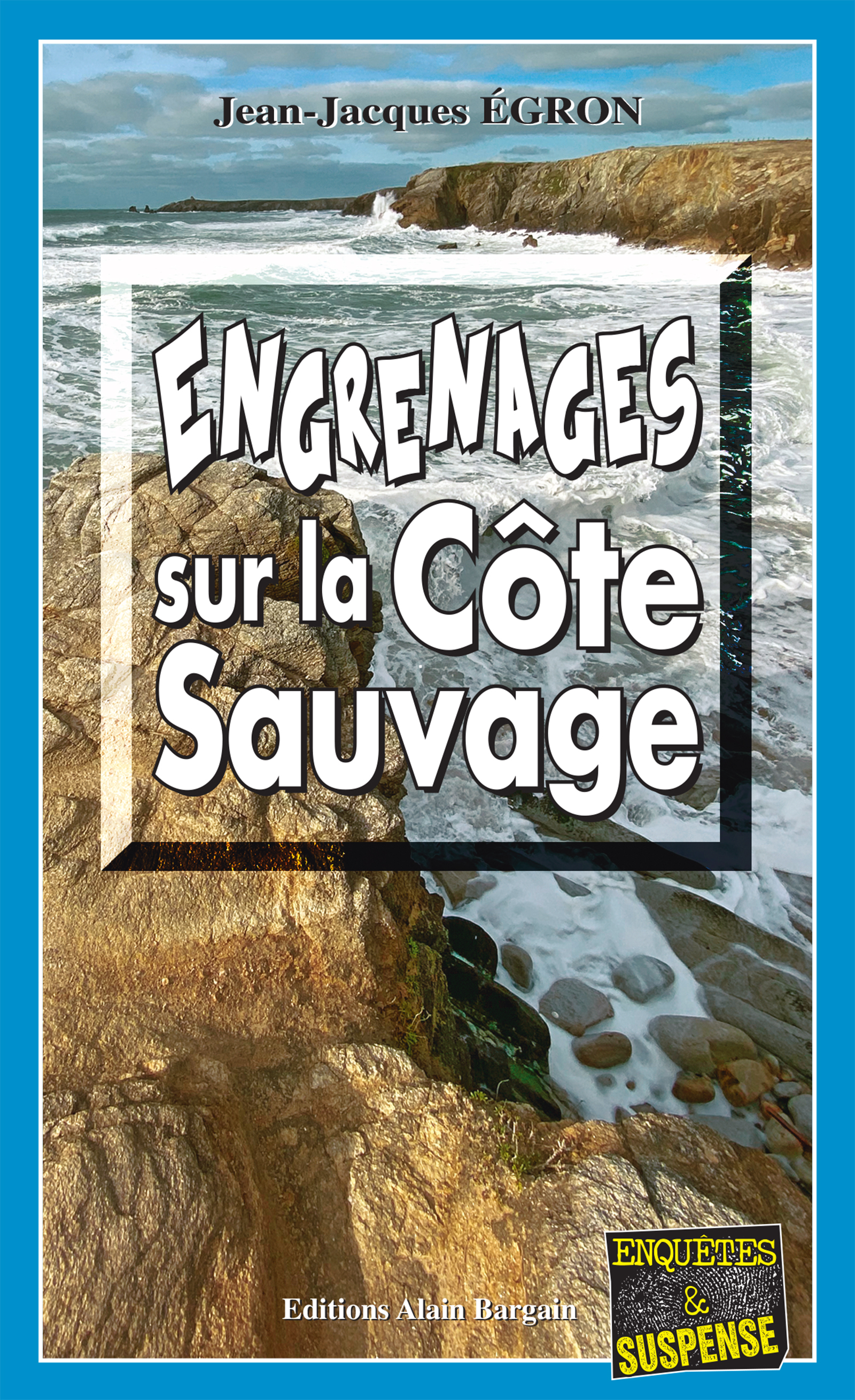

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Les enquêtes du commandant Rosko

- Sprache: Französisch

Au commencement était l’incendie d’un camion à Pénestin ou « le feu à peine éteint », advint la mort de Claude, employée d’une agence immobilière à Muzillac, retrouvée assassinée d’une balle dans la tempe. Plusieurs suspects sont interrogés, notamment le mari. Très vite on s’aperçoit que Claude a plusieurs vies : elle fait du théâtre, elle surfe sur des sites de rencontre – le couple n’existait plus…

Le commandant Rosko et son équipe vont explorer l’histoire des falaises de la Mine d’or à Pénestin, cet or si convoité dans le passé.

Et tout se précipite… Le mari de la femme de ménage – le conducteur du camion incendié – est tué. Ce deuxième homicide étonne et l’on devra attendre le coup de théâtre final pour démêler les fils de cette histoire rocambolesque où sera confirmé l’adage : « Les apparences sont souvent trompeuses. »

À PROPOS DE L'AUTEUR

Né à Paris,

Jean-Jacques Égron a passé son enfance dans le Morbihan. Après des études littéraires, il a exercé diverses professions ;

il est désormais retraité sur la presqu’île de Rhuys. Il a déjà publié quinze romans policiers, "Peine de mort à Pénestin" est son onzième titre aux Éditions Alain Bargain.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 267

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

REMERCIEMENTS :

À Josiane Bernard pour sa lecture critique.

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

PROLOGUE

Le feu couvait depuis un certain temps, mais personne ne le savait. Quand il s’embrasa, se produisit une explosion entendue à des kilomètres à la ronde. Puis le feu se mit à crépiter et des gerbes d’étincelles furent projetées dans le ciel bleu qui s’ennuagea. Autour du brasier, l’air était irrespirable. Il y eut ensuite un calme apparent qui ne rassura pas les pompiers : ils étaient intervenus depuis une dizaine de minutes. Ce qui inquiétait le capitaine, c’était l’explosion décrite par divers témoins du sinistre : que renfermait le bâtiment ? L’autre sujet de préoccupation était le fait que les intervenants n’arrivaient pas à ouvrir les portes du garage fermement cadenassées. Trois membres de l’équipe se relayaient pour tenter de défoncer l’un des pignons. Ils réussirent dans leur entreprise, tandis qu’un autre groupe essayait de pénétrer à l’intérieur. Ils devaient se méfier, car le brasier était encore intense malgré toute l’eau déversée. Les maîtres du feu avaient également peur que l’incendie s’étende à des maisons relativement proches. Heureusement cela n’arriva pas.

Trois heures plus tard, on pouvait mesurer l’ampleur des dégâts : le garage avait naturellement été détruit, mais à l’intérieur gisait l’épave d’un camion Berliet de quarante tonnes, le réservoir à l’origine de l’explosion. Le maire de la ville et quelques adjoints avaient été alertés. L’édile remercia l’équipe par l’intermédiaire du capitaine du centre de secours de Pénestin, avenue du Toulprix. Ils avaient dû courageusement intervenir aux alentours du lieudit Kerséguin, entre la Tournerie et l’allée de l’Étier, non loin de la départementale 201.

Entre-temps, le propriétaire du camion avait été prévenu, sans doute par des voisins, il avait rappliqué dare-dare. Deux gendarmes avaient recueilli son témoignage. En ce mois de juin, le poste provisoire de Pénestin avait été ouvert, des renforts pour l’été étaient arrivés pour épauler les trois agents de la police municipale. Un major, commandant de la brigade de Nivillac, les encadrait.

— Oui, il s’agit bien de mon camion, je le gare ici quand je rentre de tournée. Je suis employé par les transports Malcom Wright à Billiers.

— Une enquête a été diligentée pour connaître les causes de l’incendie, mais au vu des premiers éléments, on peut d’ores et déjà avancer qu’il s’agit d’un acte criminel. Des personnes avaient-elles des raisons de vous en vouloir ?

Marc Lartigue fit non de la tête. C’était une personne ventripotente, aux cheveux courts, au visage ressemblant étonnamment à notre Johnny Hallyday national. Il avait presque les larmes aux yeux en constatant la “mort” de son camion, tant il est vrai que les conducteurs routiers considèrent leur outil de travail comme une seconde maison et pour certains leur seul et vrai foyer.

On lui fit remplir le procès-verbal qui servirait, entre autres, pour les assurances.

I

Madame Lartigue rayonnait en cette fin de printemps, les petits oiseaux chantaient et l’enchantaient, les fleurs atteignaient leur apothéose, un vent aigrelet murmurait dans les branches, tandis qu’elle appuyait sur les pédales de son vélo “musculaire”, refusant la modernité de l’appareil électrique. Elle essaya de retrouver l’endroit baignée de soleil où elle était hier, mais c’était en pure perte, « on ne se baigne jamais deux fois… » Elle adorait sillonner la campagne de sa bonne ville de Pénestin, une commune de la presqu’île guérandaise, la capitale – entre autres – des moules de bouchot. Elle y trouvait là le goût du paradis entre odeur de mer et de terre – l’iode et l’humus mélangés, rien de tel pour vous requinquer !

Fabienne Lartigue était une belle femme de quarante ans, au teint hâlé, au visage avenant percé de deux billes d’un noir d’ébène : des yeux scrutateurs pour ne pas dire inquisiteurs, fenêtres de sa curiosité. Ses cheveux courts, d’une teinte auburn, chapeautaient l’ensemble de façon harmonieuse. « Ni p’tite ni grande, aux pieds mignons » – comme lui chantait son amateur de mari, ayant exhumé cette chanson sénane des rues : il était originaire de l’île de Sein.

En arrivant devant la grande maison de ses employeurs, elle pensa à ses filles en avisant au jardin, derrière les grilles, la statue de trois femmes nues tenant une vasque. « Incommandables, ingouvernables, ingérables » – que des préfixes « in » privatifs et des suffixes « ables » comme dans « désagréables ». L’aînée nouvellement accouplée, mais habitant encore chez ses parents, la deuxième courant après les études, quant à la petite dernière, aussi peste que ses sœurs ! Fabienne simplifiait souvent à qui voulait l’entendre : une sacrée brochette d’emmerdeuses, les trois L – Laura, Lila et Loriane… Et de fil en aiguille, elle en arriva à Marc, son mari conducteur routier… De sa faute en grande partie… Il avait toujours tout cédé à ses « trois grâces », comme il les appelait. Voilà maintenant ce qu’elles étaient devenues, des vilaines chieuses, constamment en lutte avec leur mère – contre elle plutôt. Heureusement, de l’atmosphère irrespirable chez elle, elle passait à des respirations lénitives et bienfaisantes quand elle allait faire le ménage chez une dizaine de clients attitrés, dispersés aux quatre coins de la commune. Elle préférait le vocable ancien de “femme de ménage” à “technicienne de surface”, la nouvelle nomenclature utilisée par tous ceux qui s’occupent de l’emploi, refusant souvent d’appeler un chat un chat.

Ceux-là – ceux chez qui elle se rendait en ce samedi matin – étaient ses préférés. Ils habitaient au hameau de la Sauleraie, chemin du Pérenne. Claude et Lambert Barniquel étaient adorables, surtout la femme qu’elle appelait par son prénom, tandis qu’elle servait du Monsieur au mari avec qui elle gardait ses distances. C’était un couple apparemment sans histoire qui semblait à peu près s’entendre après plusieurs années de mariage ; mais sait-on jamais ce qui se passe derrière les volets clos ?

En ce samedi matin, après avoir franchi le portillon jamais fermé à clef, elle posa son vélo contre le mur du jardin – celui-ci contenait quelques massifs de fleurs disséminés, des topiaires, des oliviers taillés en plateau et une collection de bonzaïs, fierté du maître des lieux – et se dirigea d’un pas alerte et déterminé, après avoir eu un temps d’hésitation sur l’allée gravillonnée vers l’entrée de l’habitation. Il s’agissait d’une maison d’architecte au toit plat, différente donc de l’habitat traditionnel breton, ce que d’aucuns déplorent – ils prétendent qu’en perdant le style architectural ancestral, on perd aussi une partie de son âme ; adieu les longères en granit restaurées, bordées d’éternels hortensias ! Elle s’apprêtait à mettre sa clef dans la serrure – elle en possédait une de chaque client – quand elle constata que la porte d’entrée n’était pas fermée. Il n’y avait en l’occurrence rien d’étonnant, puisque la voiture de Claude était là et qu’elle laissait ouvert dans la journée. Myriam, la fille, devait se trouver dans sa chambre à l’étage, rentrée du bahut de Vannes pour le week-end.

Comme d’habitude, elle posa ses affaires – son sac à main, ses propres clefs et son téléphone portable – sur la commode de l’entrée et elle se rendit dans le cellier pour y récupérer les produits et le matériel d’entretien. Madame Barniquel devait se trouver au sous-sol, puisque la porte d’accès était entrebâillée. Elle lança :

— Bonjour, Claude !

Pas de réponse. Peut-être alors la patronne se trouvait-elle dans sa chambre et se reposait, comme elle le faisait quelquefois. Fabienne Lartigue commença le ménage. Elle connaissait les locaux par cœur et effectuait les tâches avec une dextérité héritée d’une longue expérience.

À un moment, elle eut besoin d’un balai en paille de riz pour nettoyer la terrasse. Elle emprunta donc l’escalier menant au sous-sol pour le récupérer. Le couloir était dans la pénombre et elle mit quelques instants à trouver l’interrupteur. Quand elle parvint au bas des marches, un silence bizarre régnait, une ambiance étrange. Elle n’eut pas le temps d’y penser plus longtemps, elle aperçut… le corps.

Claude Barniquel, la maîtresse des lieux, gisait dos sur le sol dans une flaque de sang, apparemment sans vie. Ce fut d’ailleurs le constat sans appel que fit Fabienne Lartigue lorsqu’elle s’approcha du corps : madame Barniquel était bel et bien morte. Elle n’eut pas besoin de la toucher pour s’en rendre compte, elle remonta la volée de marches en proie à une vive émotion.

*

La femme de ménage s’était finalement assurée qu’il n’y avait personne à l’étage, Myriam devait se trouver chez une copine ou peut-être avait-elle été retenue au lycée… Elle appela conjointement les pompiers du centre de secours pénestinois et la gendarmerie de Muzillac qui détache des effectifs à Pénestin à la belle saison. Les secours ne mirent pas longtemps à arriver sur les lieux et ne purent que confirmer la mort de Claude Barniquel. La gendarmerie fit les premières constatations, la femme avait été tuée par une arme de petit calibre, vu l’impact : une seule balle en pleine tête – dans la tempe – tirée à bout portant. C’est ce que confirma le médecin légiste dépêché sur place ; le docteur Kerneur était une pointure dans le métier, on allait le regretter lors de son départ imminent en retraite. Lui avait hâte de se consacrer à la pêche en rivière, sa grande passion, ce qui ne convenait que moyennement à Étiennette, sa femme.

Dans le sous-sol, rien de suspect, à part un radiateur électrique allumé et des traces de pas autour du cadavre. Une information judiciaire fut aussitôt ouverte et le procureur de la République nomma le commandant Rosko comme responsable d’enquête.

— Vous travaillerez en étroite collaboration avec la gendarmerie !

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Johnny Rosko venait d’une famille de marins originaire de Roscoff. Ses ancêtres allaient vendre leur production d’oignons outre-Atlantique, les Anglais les appelaient les Johnnies – d’où le prénom du policier. Son père était un marin pêcheur au caractère bien trempé, très autoritaire, voire violent avec les gosses et la mère avait eu bien du mal à protéger la sœur et le frère, mais elle avait constamment tout fait pour qu’ils grandissent convenablement. L’un dans l’autre, le futur policier avait eu une enfance chaotique, mais heureuse. Puis l’adolescent avait eu besoin de voler de ses propres ailes ; Johnny quitta le domicile familial dès ses dix-huit ans et il entra dans la police où l’on remarqua tout de suite ses qualités sportives. Il fut vice-champion de Bretagne du marathon, mais un accident de piscine le laissa dans le coma plusieurs jours. Il dut à sa robuste constitution d’athlète de récupérer relativement vite, conservant toutefois une boiterie invalidante. Il se comparait souvent à son artiste favori – Grand Corps Malade – puisque son corps à lui l’était aussi. D’autre part, il admirait l’immense Talleyrand à cause de son esprit pointu, toujours à la recherche du bon mot et peut-être aussi de son surnom de Diable boiteux. Rosko avait gravi les divers échelons de son métier et on louait sa perspicacité, son professionnalisme, sa loyauté et son sens des responsabilités, il ne lâcherait ses hommes pour rien au monde. Tout ça mit bout à bout, plus sa personnalité, forçaient le respect.

Le policier fit une drôle de tête en se posant devant la morte, il pensa à ces mots du poète : « La mort vient cueillir leur âme. » Mais la poésie disparut très vite de son esprit, tant le meurtre de Claude Barniquel apparaissait injuste – elle avait dans les quarante-cinq ans. C’était une belle femme – elle avait été remarquée pour son rôle dans un téléfilm – au visage avenant, éclairé par des cheveux roux, assez maigre de complexion. Son corps reposait sur le dos et si on omettait le trou à la tempe et le sang, on aurait pu penser qu’elle dormait, d’autant plus qu’elle avait revêtu une tenue de nuit. Rosko explora le pavillon accompagné du lieutenant Destrac et du major Stéphane Lacan. Ils se trouvaient au premier étage, lorsque des éclats de voix se firent entendre dans le jardin. Rosko descendit les marches quatre à quatre – à la vitesse que lui permettait sa claudication – pour se retrouver devant le mari de la victime.

— Laissez passer ! intima-t-il au gendarme de garde, tandis qu’il prenait le nouveau venu par les épaules pour l’emmener dans le salon.

Il fit s’asseoir l’homme qui se trouvait dans un état très agité – on l’aurait été à moins. Son apparence physique n’était pas des plus fraîches. C’était un grand gaillard dégingandé, légèrement empâté, au regard vif et acéré.

— Je vous promets, vous pourrez voir votre femme quand le personnel de la scientifique aura pris toutes les mesures sur la scène de crime. En attendant, nous devons être extrêmement précautionneux pour ne pas la polluer.

À ces mots, Lambert Barniquel avait légèrement pâli.

— Un crime ? Mon Dieu, qui a pu faire une chose pareille ? Fabienne m’a prévenu de sa mort, mais sans préciser les circonstances.

— Votre femme avait-elle des ennemis, s’était-elle créé des inimitiés au sein de son travail, de sa famille, de ses amis ou relations ?

Il réfléchit quelques instants.

— Là, comme ça, rien ne me vient, il me faut y penser plus sérieusement, je vous contacterai si quelque chose me revient, ou quelqu’un. Comprenez que pour l’instant je sois pour le moins déstabilisé.

— Vous-même, où étiez-vous hier soir ?

Il regarda le policier, les yeux emplis de reproches.

— Je me trouvais à Herbignac, on faisait une fête entre copains, on se retrouve régulièrement pour jouer aux cartes ou à des jeux d’adresse et surtout… je dois l’avouer… pour boire, il vous sera facile de vérifier. Je vais vous fournir toutes les coordonnées des personnes présentes.

— Et vous n’êtes pas rentré de la nuit ?

— J’étais trop… comment dire… à l’ouest pour prendre ma voiture, j’ai dormi sur un canapé chez Damien. Damien Caillon. Vous pourrez l’interroger à ce sujet.

Le mari avait besoin de se justifier…

— Vous exercez quelle profession ?

— Je suis directeur des ressources humaines, DRH si vous préférez, au laboratoire Chandor à La Roche-Bernard, nous sommes spécialisés dans les analyses et la recherche médicales.

— Dans votre entreprise, pas de soucis particuliers ?

— Non, il y a bien eu un plan de restructuration avec une dizaine de licenciements, mais tout le monde a compris et nous avons mis en place, avec l’aide de France Travail, une cellule de reclassement, les licenciés ont eu droit au contrat de sécurisation professionnelle – CSP. Si vous souhaitez des détails…

— Comment fonctionnait votre couple ? Veuillez excuser cette intrusion dans votre intimité, mais je suis obligé de vous poser la question.

— Je comprends… C’est votre travail. Voyons… Comment pouvons-nous qualifier notre relation ? Je dirais : distendue avec le temps. Il n’est pas sûr que nous aurions fini notre vie ensemble, si je veux être sincère, surtout que ses enfants sont élevés maintenant.

— Je vous remercie… Une autre question : Fabienne Lartigue est à votre service depuis combien de temps ?

— Je ne comprends pas la question.

— Nous devons examiner toutes les pistes et nous commençons toujours par les proches, ne vous inquiétez pas, c’est la procédure.

— Elle a débuté chez nous, voyons… il y a trois ou quatre ans. Et nous n’avons qu’à nous féliciter de son travail. C’est une personne ponctuelle et efficace, j’ajoute qu’elle nous vend des lapins qu’elle élève.

— Autre question : possédez-vous une arme ? Et question subsidiaire : votre femme en possédait-elle une ?

— Pas que je sache, aucune arme chez nous.

— Je vous remercie. Nous serons amenés à nous revoir, quand vous aurez… récupéré quelque peu, en attendant essayez de vous reposer.

Rosko compléta le tableau esquissé il y avait peu : l’homme était un athlète au corps trapu – un colosse, assuraient certains – et au visage carré, pourvu d’un regard déterminé, on voyait qu’il ne fallait pas lui chercher des noises. Il laissait une impression bizarre, non pas d’indifférence, mais de distance avec les événements.

— Passés les premiers instants où il semblait dévasté, il n’a pas montré d’émotion particulière et il a pu facilement répondre à tes questions, nota le lieutenant Destrac.

— Tu sais, on a tous des façons différentes de réagir devant des événements tragiques, ne le jugeons pas là-dessus. Pas encore en tout cas.

Les membres de l’équipe de la scientifique étaient à pied d’œuvre. Ils prenaient des clichés, vérifiaient les empreintes, cherchaient les traces papillaires ou d’ADN. C’était une armée de fourmis dont chacune avait une tâche particulière et la connaissait parfaitement. Outre le cadavre, chaque personne présente dut également se soumettre à divers prélèvements : salivaires, recherche de traces de poudre sous les ongles, sur les habits… Un drone prenait des photos à l’extérieur de la maison.

*

Le lieutenant Julien Destrac interrogea Fabienne Lartigue dehors, loin de certaines oreilles indiscrètes. Ils s’installèrent confortablement dans le salon de jardin installé sur la terrasse surmontée d’une magnifique glycine. La femme de ménage avait du mal à récupérer et le policier attendit quelques instants avant de l’interroger.

— Sachez, commença-t-il, que j’ai un profond respect pour les agents d’entretien qui sont très peu payés, eu égard à leur implication et au travail fourni. Je souhaiterais que vos conditions d’emploi changent. Pendant la Covid nous avons eu l’occasion de constater combien vous étiez utiles à la société, soit dit en passant.

Fabienne ne s’attendait visiblement pas à ces paroles pleines de sollicitude, à ce couplet élogieux concernant son pénible métier.

— Je vous remercie, ce n’est pas tous les jours que quelqu’un comme vous, je veux dire une personne plutôt jeune, prend notre défense. Pendant la Covid on était respectés, maintenant que ça s’est tassé, rien ne change pour nous ou pas grand-chose. On est toujours aussi mal considérés.

— Je sais que votre traumatisme a été important en découvrant madame Barniquel au sous-sol, aussi je ne vais pas vous importuner longtemps.

— Faites votre boulot, lieutenant ; comme moi vous devez y être efficace.

— Bien… Dites-moi ce que vous avez vu de prime abord.

— Oh ! Madame Barniquel gisant sur le dos, en pyjama, du sang autour de la tête.

— Qu’avez-vous pensé ?

— J’étais trop bouleversée pour penser. Je n’ai songé qu’à appeler les secours, j’étais blessée dans ma chair.

— Avez-vous vu une arme ?

— Oh non ! il n’y avait pas d’arme. J’ai tout de suite vu qu’elle était morte.

Elle se tourna légèrement pour cacher sa peine.

— Quel genre d’employeurs, les Barniquel ?

Elle ne put empêcher des larmes d’assaillir ses yeux. Julien Destrac lui tendit un mouchoir en papier. Elle se moucha et réprima ses sanglots.

— J’avais surtout à faire à Claude, Lambert est le plus souvent absent de par son métier, il occupe un poste important dans un grand laboratoire. C’est… c’était une femme très gentille, toujours un petit mot pour moi, je n’avais pas l’impression de rapports professionnels, mais plutôt d’une femme à une autre. Elle me traitait sur un pied d’égalité. Lui est un type plus autoritaire, il n’aime pas trop qu’on lui tienne tête. Leurs deux enfants ne posent pas de problème. À l’heure où j’interviens, Myriam est en général à l’école, Jacques lui est le plus souvent absent.

— Et le couple ? insista le policier.

— Vous savez, ces choses-là sont difficiles à juger. En général, les gens cachent beaucoup de choses derrière les volets clos. Pour moi, ils ne s’aimaient plus tellement. Claude avait même parlé, un jour qu’elle s’était épanchée et qu’elle n’allait pas très bien, de le quitter. Mais entre ce qu’on dit et ce qu’on fait…

— Je vous remercie pour vos réponses. Vous vous déplacerez au commissariat pour signer votre déposition. Si j’ai d’autres questions, je passerai vous voir, moi ou le commandant Rosko. Il est très à l’écoute, un peu comme Claude Barniquel, d’après ce que vous m’avez appris.

La femme de ménage se leva péniblement, rassembla ses affaires, prit son vélo et se dirigea vers le portillon d’entrée. Elle avait suffisamment travaillé pour aujourd’hui. Elle allait appeler sa responsable pour qu’on la remplace chez ses clients habituels.

*

Le médecin légiste était un homme expérimenté aux presque quarante années de carrière. Il avait acquis une réputation d’intégrité et de compétence. Il s’était peu souvent trompé dans ses diagnostics et conclusions. Régis Kerneur possédait une petite stature, un corps replet, surmonté d’une tête ronde coiffée d’une calvitie quasi totale. Ses yeux pétillaient de malice quand il parlait des cadavres qu’on lui confiait, ils avaient toujours quelque chose à lui apprendre.

— Les morts en racontent souvent plus que les vivants, en tout cas, ils ne trichent pas, eux ! On peut leur faire confiance. Parfois même ils te donnent le nom de leur assassin. Il faut savoir les écouter.

La dépouille mortelle qu’il avait devant lui était celle d’une femme entre quarante et cinquante ans, au corps entretenu et au visage d’une douceur mariale, elle était étendue sur le dos. Le projectile qui étoilait la tempe de sang n’était pas ressorti, aussi fallait-il attendre pour connaître exactement l’arme qui avait tiré, si celui-là n’était pas trop endommagé. Cependant on avait retrouvé la douille près du corps – il s’agissait donc d’un pistolet et non d’un revolver qui garde les douilles – ce qui avait permis de constater qu’il s’agissait d’un petit calibre. Mais difficile sans doute de remonter jusqu’au tireur, l’arme ne devant pas être déclarée. Un spécialiste de la balistique avait donné son avis : compte tenu de l’impact et du diamètre de l’orifice, le coup avait été tiré à bout portant, avec une légère inclinaison. Si la victime et le tireur étaient debout, la taille du tireur devait être plus grande, mais chacun avait pu se baisser, la marge d’erreur était importante.

Quand Rosko s’approcha de nouveau, après être allé regarder par le soupirail, il vit le toubib agenouillé, le visage près de celui de Claude Barniquel, comme s’il lui parlait à l’oreille. Quand il vit le commandant, il se redressa.

— Au premier examen du corps, il apparaît qu’il n’y a pas de marques de défense, la victime devait connaître son agresseur et elle ne s’est pas méfiée. Le meurtrier se trouvait possiblement à ses côtés et il a tiré à bout portant, comme l’a confirmé Lucien Clause, le balisticien – un cador en la matière, entre parenthèses.

— Peut-il s’agir d’un suicide ? demanda ingénument le lieutenant Destrac.

Rosko le foudroya presque du regard, le docteur prit une voix posée pour répondre sans se moquer ouvertement.

— La victime est morte quasiment sur le coup, à moins de croire à la réincarnation et à penser que Claude Barniquel soit ressuscitée pour aller cacher l’arme et la faire disparaître, qu’entre parenthèses on n’a pas retrouvée ni dans la maison ni dans le jardin, on peut donc penser qu’il a existé un meurtrier ou une meurtrière.

— L’heure approximative de la mort ? demanda Rosko.

— Compte tenu des rigidités et des lividités cadavériques, on peut donner une fourchette horaire entre 21 heures et 1 heure du matin. Mais comme il a existé une chaleur inhabituelle à cause du radiateur allumé, je suis obligé d’élargir le créneau qui devrait se situer entre 20 heures et 3 heures du matin, ce qui laisse un large éventail. Évidemment j’ai trouvé peu de traces de poudre sous les ongles et sur le pyjama, quelques-unes sur les mains, ce qui est normal m’a encore confirmé Lucien Clause, tout dépend des armes.

Julien Destrac, tout penaud, fit mine de regarder un oiseau passant par hasard devant les barreaux du soupirail. En fait, il s’agissait d’une forme sur la peinture écaillée du mur, il faisait de la paréidolie sans le savoir.

— Merci, doc, fit Rosko, appelle-moi quand tu auras les résultats complets de l’autopsie.

Les collègues de la scientifique avaient noté des traces de pas autour du cadavre – on moula les empreintes, dont celles de la femme de ménage – ils avaient effectué divers prélèvements d’ADN, des relevés d’empreintes et pris d’innombrables clichés. La routine en quelque sorte.

*

— Note, Julien… le portillon reste toujours ouvert et il n’y a pas eu traces d’effraction sur la porte d’entrée, c’est donc…

— Soit la victime a ouvert à son meurtrier, soit la porte n’était pas fermée à clef.

— J’ai noté aussi que peu de choses ont été déplacées, juste un guéridon renversé et quelques bibelots à terre, ce qui ne plaide pas en faveur d’un cambriolage qui a mal tourné, d’autant que rien, apparemment, n’a été volé. Personne n’a parlé d’objets qui auraient disparu. On élimine pour l’instant l’homicide par un rôdeur.

— Que fait-on maintenant, boss ? On attaque la reconstitution de la dernière journée de Claude Barniquel ?

— Exactement, je m’y colle, tandis que tu commences l’enquête de voisinage. On a également reçu les autorisations pour la perquisition et les réquisitions.

C’est toujours ainsi que procèdent les enquêteurs, par cercles concentriques, en partant au plus près de la victime pour élargir ensuite ; ils commencent donc par les proches, jusqu’aux éléments les plus éloignés. On ferme les portes une à une pour ne pas se louper, puis on voit celle qui reste ouverte.

— L’important, poursuivit Rosko pour un interlocuteur imaginaire, c’est que la scène du crime soit gelée, que personne ne la pollue. Les premières constatations s’avèrent souvent primordiales. Ce sont les débuts d’enquête qui déterminent la suite, on en a vu de bien mal embouchées, ce qui aboutit invariablement à des cold cases.

— Ici, rien de pareil, toutes les précautions ont été prises.

— Allons, mettons-nous en route, fais crier le moteur, que le, la ou les coupables se méfient, nous sommes sur leurs traces !

Et sur ces bonnes paroles, ils levèrent le camp, conscients que la tâche qui les attendait était immense.

Le ciel avait pris des teintes opalescentes filtrées par les nuages. La mer, non loin, filait sa quenouille, on entendait les bruits de rouet des vagues, elle tissait un ouvrage qui allait comme un gant aux humains émerveillés. Tout ou presque était en place pour que se noue l’intrigue du premier acte.

II

Rosko se rendit à l’agence immobilière Clamart située non loin de la place du Vieux-Couvent, après être passé par la rue George-Sand. « Tiens, pensa-t-il, il faut que je relise La Mare au diable, Indiana ou La Petite Fadette, des romans de cette auteure incontournable. »

La ville de Muzillac en général et l’établissement en particulier, où travaillait la victime, étaient l’idéal pour commencer la reconstitution de la dernière journée de Claude Barniquel. À cette fin, il rencontra Patricia Swab, la directrice. C’était une femme approchant les soixante ans, de belle allure, au port altier ; elle était vêtue de façon classique : chemisier blanc sur jupe noire. Elle avait un visage au regard fuyant et le commandant eut du mal à se planter dans ses yeux.

— Je cherche à reconstituer la dernière journée de votre collaboratrice, votre bras droit je crois.

— Ah, mon Dieu ! dit-elle en regardant le sol en lino stratifié. Claude était une employée modèle, elle ne s’énervait jamais ou que très rarement avec les clients, elle avait de très bons rapports avec tous les membres du personnel. Cependant…

— Cependant…

— Son grand copain était Maurice Embelluci.

— Pourrais-je le rencontrer ?

— Il ne travaille pas aujourd’hui, mais je vous cherche son adresse.

Elle alla fouiller dans une armoire en métal et en ressortit une fiche où étaient inscrites les coordonnées de l’employé.

— Donc, vous me confirmez qu’hier il ne s’est rien passé de particulier pendant la journée de Claude Barniquel.

— Je ne vois pas.

— Quels étaient vos rapports ?

— Nous n’étions pas toujours d’accord, mais Claude se pliait à mes décisions en dernier ressort, elle n’avait pas l’air d’en être traumatisée. C’était une excellente vendeuse, mais qui disait toujours la vérité aux clients, quitte à leur faire lâcher le morceau. Je n’étais pas toujours raccord avec ses méthodes. Nous ne sommes pas là pour faire du social, mais du chiffre d’affaires, il en va du bien de la société, partant de tous les employés. On ne peut s’apitoyer sur le sort de tout le monde.

— Vous avait-elle fait part de problèmes particuliers, avec son mari, ses amis ou ses proches ? Les chefs d’entreprise peuvent parfois être le réceptacle de certains soucis du personnel.

— Claude n’était pas du genre à s’épancher sur ses difficultés. Mais peut-être d’autres que moi ont pu lui prêter une oreille attentive.

— Avez-vous d’autres éléments qui pourraient aider à faire progresser l’enquête ?

— Là, je ne vois pas, mais si quelque chose me revient…

— Je vous remercie pour la franchise de vos réponses, répondit le commandant en lui présentant une carte de visite.

Rosko interrogea également plusieurs membres du personnel, mais rien de particulier ne ressortit des entretiens. On lui avait confirmé quelques algarades avec la directrice, mais rien de grave ni de définitif.

*

Le policier se rendit ensuite à Saint-Nolff – une charmante commune de campagne nichée entre Elven, Monterblanc, Treffléan et Saint-Avé, par la D135 vers le lieu-dit Les Roseaux – pour interroger Maurice Embelluci. Il habitait une longère restaurée située au bout d’une impasse jouxtant un chemin de randonnée. De chaque côté de l’habitation il y avait un atelier et un garage aux toits de chaume. Le tout était délimité par une clôture blanche composée de poteaux en ciment. À son approche, un carlin vint lui renifler les jambes, tout en aboyant joyeusement. Il le flatta d’une caresse sur le museau, le canidé se mit à le suivre jusqu’à la porte d’entrée. Il sonna. Un individu à l’allure frêle et aux yeux rougis vint lui ouvrir. Il était vêtu d’un bermuda et d’une chemisette à carreaux. Tous les malheurs du monde semblaient s’être abattus sur ses épaules. Le commandant lui montra sa carte de police.

— Je ne serai pas un hôte des plus diserts, dit-il, tout en conduisant Rosko vers une table monastère où ils s’installèrent.

— Vous étiez très lié avec Claude Barniquel d’après ce qu’on m’a dit.

À cette évocation, toutes les eaux du ciel semblèrent assaillir les yeux de Maurice Embelluci. Il parvint péniblement à se calmer.

— Oui, mais n’allez pas imaginer des choses, nos rapports restaient sur le plan strict de l’amitié, ça existe entre individus de sexes différents.

— Je vous crois, mais ce n’est pas mon propos… Comment vous est-elle apparue ces derniers temps, un changement s’était-il produit dans sa façon d’être ? Était-elle inquiète par exemple ?

Rosko remarqua le dos voûté qui semblait porter le deuil de son amie disparue. Tout juste s’il n’arborait pas un crêpe noir à sa boutonnière.

— Quelque chose la tracassait, la minait presque si je veux rester objectif. Malo, va te coucher ! ordonna-t-il au carlin qui avait entrepris des tentatives de rapprochement auprès du policier. C’est un urbain, il est très sociable, précisa-t-il, mais il veut toujours s’occuper de choses qui ne le regardent pas, une vraie commère ! Claude l’adorait et passait son temps à lui offrir des friandises, ils avaient un feeling comme on dit.

Le chien, après avoir effectué plusieurs tours sur lui-même, s’était couché dans son panier.

— De quel ordre, ces soucis ? questionna Rosko pour rester dans le sujet.

— Bien que nous ayons été très liés, Claude ne se livrait pas facilement, elle partageait rarement ses tracas pour ne pas m’en rajouter ; je suis veuf depuis cette année et Bernadette comptait beaucoup pour Claude. (Il désigna un cadre du menton où l’on voyait un couple apparemment très uni. La femme était une grande blonde à lunettes au regard pétillant.) Un sale cancer du sein qui n’a pas été pris à temps, crut-il bon de préciser. Elles allaient souvent faire des balades ensemble ou des emplettes. J’étais jaloux de leur complicité.

— Comment s’est passé le vendredi de Claude à l’agence ?

— Elle a fait une visite le matin et une l’après-midi. Nous avons déjeuné ensemble dans une pizzeria, je vous la recommande. À la fermeture, elle est restée remplir les comptes rendus de visite. On s’est dit au revoir, à demain… c’est-à-dire aujourd’hui samedi… Oh, mon Dieu ! La patronne m’a donné ma journée.

— Lors de cette dernière journée ou d’une autre, s’est-il produit un événement particulier qui pourrait expliquer la mort de votre amie ?

Maurice Embelluci réfléchit quelques instants.