5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Zeilenfluss

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Neuanfang zwischen Kaffeeduft und Pistaziencroissants.

Gerade als Felis Job in der Großstadt unerträglich wird, beordert ihre Mutter sie in ihren Heimatort zurück. Der „Beach Club“ ihrer Tante, ein verstaubtes altes Café mit bestem Blick über den See, braucht vorübergehend eine neue Chefin.

Widerwillig, aber motiviert von einer bunten Truppe an Stammgästen, bringt Feli das Café langsam wieder in Schwung. Schon bald füllt sich ihr Alltag mit Touristen, Leserunden und ihren Jugendfreundinnen. Und dann ist da noch Felis Sandkastenfreund Joe, der mittlerweile als Kinderarzt im Ort arbeitet und der dieses unerwartete Kribbeln in ihr auslöst.

Doch selbst wenn Joe überraschenderweise mehr als freundschaftliche Gefühle in ihr weckt, hat Feli nicht vor, lange in Überseen zu bleiben. Sie steht vor einer Entscheidung: Liegt ihre Zukunft im Vertrauten oder soll sie den kleinen Ort am See wieder hinter sich lassen?

“Pistazienküsse am See” ist der Auftakt der charmanten “Seeküsse”-Reihe von Katrina Verde. Es ist ein nachdenklicher wie amüsanter Liebesroman darüber, dass wahres Glück manchmal genau dort zu finden ist, wo man es am wenigsten erwartet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

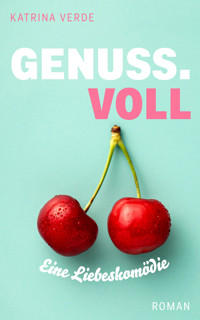

PISTAZIENKÜSSE AM SEE

SEEKÜSSE Buch 1

KATRINA VERDE

Verlag:

Zeilenfluss Verlagsgesellschaft mbH

Werinherstr. 3

81541 München

_____________________

Texte: Katharina Sabetzer

Cover: Giusy Ame/Magcicalcover.de

Satz: Zeilenfluss

Korrektorat:

Dr. Andreas Fischer, Nadine Löhle – Goldfeder Texte

_____________________

Alle Rechte vorbehalten.

Jede Verwertung oder Vervielfältigung dieses Buches – auch auszugsweise – sowie die Übersetzung dieses Werkes ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags gestattet. Handlungen und Personen im Roman sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

_____________________

ISBN: 978-3-96714-452-9

PLAYLIST

Paloma Faith: Picking Up the Pieces

Neko Case: Venegeance Is Sleeping

Aaliyah: Try Again

Jimi Hendrix: Hey Joe

Nina Simone: Ain't Got No - I Got Life

Deep Purple: Smoke on the Water

Norah Jones: After The Fall

Des'ree: I'm Kissing You

Aerosmith: I Don't Want to Miss a Thing

Chantal Kreviazuk: Leaving On a Jet Plane

Seal: Kiss from a Rose

Kurt Elling: Come Running To Me

Norah Jones: Come Away With Me

R.E.M.: Walk Unafraid

Irene Cara: What A Feeling

Harry Styles: As It Was

George Michael, Elton John: Don't Let the Sun Go Down on Me

Foo Fighters: Learn to Fly

* * *

Du findest die Playlist unter:

bit.ly/playlistpistazien

PROLOG

SOMMER 1992

»Bleib sofort stehen, du Rotzpipn!«, rief der Meisl-Bauer in genau jenem Moment, als sich Feli über den Zaun wuchtete, um sich in Sicherheit zu bringen.

Ihr rechter Fuß rutschte weg, gab kurz nach, und ihr Knie schrammte über einen Stein auf der anderen Seite des Zauns. Feli ignorierte den unmittelbaren Schmerz, der sich für einen Moment bis in ihren Oberschenkel zog, rappelte sich instinktiv auf und setzte weiter einen Schritt vor den anderen, lief und lief und lief, die erbeutete Pfauenfeder in Händen, bis sie den vereinbarten Treffpunkt erreichte, an dem Joe bereits aufgeregt zappelnd wartete.

»Hier.« Feli keuchte und richtete sich stolz auf, präsentierte die Feder, die Joe fast ehrfürchtig entgegennahm.

Sie hatten den Zugriff seit Wochen geplant. Die Pfauen des Meisl-Bauers waren gleichermaßen Sehnsuchts- wie Furchtobjekte hier im Ort, wunderschön anzuschauen, aber irgendwie traute ihnen kaum jemand über den Weg. Die Erwachsenen senkten stets ihre Stimme, wenn es um die prachtvollen Tiere – und vor allem um die von weither angereisten Käufer – ging.

Die Idee, sich eine der Federn zu besorgen, war mehr den sich in die Länge ziehenden Sommerferien geschuldet als einem ernstzunehmenden kriminellen Drang von Feli und Joe. Während der ersten Wochen der Schulferien hatten die beiden bereits die Wasserhähne im Seebad mit einem Klebeband so manipuliert, dass das Wasser in alle Richtungen gespritzt war. Und sie hatten eklige Gummitiere, unter anderem Schlangen und Skorpione, in den Toilettenkabinen versteckt. Demnächst wollten sie eine mittelgroße Waschschüssel so über der halb geöffneten Tür zur Umkleide positionieren, dass jemand, der die Tür öffnete, die volle Ladung Wasser abbekommen würde.

Ihr Ehrgeiz trieb sie an, ständig neue Ideen zu finden, wie sie sich die Zeit vertreiben konnten, anstatt Abenteuer aus vergangenen Sommern – etwa das Hissen einer Piratenfahne im Yacht-Club oder Scherzanrufe im Grand Hotel – zu wiederholen.

Auch wenn es ihre kindlichen Hirne (noch) nicht so deutlich formuliert hätten, vermieden Feli und Joe Sachbeschädigungen aus Prinzip. Nicht etwa aufgrund irgendeines frühentwickelten Moralempfindens, sondern eher aus Selbstschutz: Harmlose Streiche verziehen die Eltern mit (meist schlecht unterdrücktem) Schmunzeln, kaputte Gegenstände oder gar zerstörtes Eigentum anderer Personen hätten vermutlich Sanktionen zur Folge gehabt. Und das wollten die beiden unbedingt verhindern.

Für Joe lag der Nervenkitzel ihrer Unternehmungen verstärkt in der detaillierten Planung, Felis Interesse fokussierte sich meistens auf die Umsetzung. So waren sie ein hervorragendes Team, das in den seltensten Fällen entdeckt wurde.

Feli konnte sich an gar keine Zeit ohne Joe erinnern. Nur wenige Monate voneinander getrennt geboren, waren die beiden – laut Erzählungen ihrer Eltern – bereits als Babys unzertrennlich gewesen. Joes Freundschaft war immer schon ein Teil ihres Lebens gewesen, den Feli nie in Frage stellen musste.

Joe war einfach da: in der Früh auf dem Weg zu Kindergarten und Schule, am Nachmittag, wenn sie draußen spielen durften, sowie während der Sommerferien, als es unendlich viel Zeit totzuschlagen gab. Joes Anwesenheit war so selbstverständlich wie der Sonnenaufgang oder die Wellen auf dem See.

Als Joe im Kindergarten noch nicht so schnell hatte laufen können wie Feli, war sie es gewesen, die das Wettrennen gegen den lästigen Lukas angetreten war (und gewonnen hatte). Nachdem Feli die entscheidenden Schulstunden, in denen mit dem Einmaleins begonnen worden war, aufgrund einer hartnäckigen Grippe verpasst hatte, hatte Joe mit ihr die Malreihen geübt, wann immer sie nachmittags durch den Ort geradelt waren. Sie hatten es gemeinsam ignoriert, wenn die gemeine Alice ständig Kussgeräusche hinter ihnen gemacht hatte. Und wenn Feli und Joe mit dem Fußball Schüsse aufs Tor geübt hatten, hatten sie jedes Mal mitgezählt, damit jeder von ihnen gleich lange im Tor hatte stehen müssen. Es gab niemanden, der Feli leichter zum Lachen brachte, als Joe, vor allem mit seinen missglückten Tierimitationen, was bereits zu erstickungsgleichen Lachanfällen während der Sachunterrichtsstunde geführt hatte. Im Gegenzug konnte Feli Joe mit einer laut gebrüllten Wortkreation, wie etwa ›SCHWIMMFLÜGERLWIENERSCHNITZELBETONKOPF‹, binnen Sekunden aus jeder nachdenklichen, traurigen oder wütenden Stimmung holen.

»Du blutest«, stellte Joe fest und deutete mit der Pfauenfeder auf Felis Knie. Und als ob die gemeinsame Aufmerksamkeit auf ihre frische Schürfwunde den Schmerz erst richtig ausgelöst hätte, pochte und brannte Felis Knie plötzlich so stark, dass sie für einen Moment die Zähne zusammenbiss.

»Geht schon«, sagte sie nach ein paar schweigsamen Sekunden und winkte lässig ab, bevor sie im Detail (und etwas ausgeschmückt) davon erzählte, wie sie sich langsam auf den Hof des Meisl-Bauers geschlichen und eine der am Boden herumliegenden Federn lokalisiert hatte, bevor der Bauer Feli entdeckt hatte und sie über den Zaun hatte flüchten müssen. Joe hörte mit offenem Mund zu und ließ dabei die Pfauenfeder gedankenverloren über seine Hände streichen.

Feli kramte nach einem Taschentuch in ihrer Hosentasche, mit dem sie das langsam gerinnende Blut rund um die Wunde etwas abtupfen konnte, aber Joe kitzelte sie mit der Feder hinter ihrem Ohr, woraufhin sie sich beide glucksend lachend auf die Wiese fallen ließen.

Etwas später sah Feli schweigend in den Himmel. Über ihnen hatten die Flugzeuge Spuren in der Luft hinterlassen, und eine kleine Wolke trieb gemächlich und einsam über sie hinweg.

»Wenn ich groß bin, werde ich ein Schmetterling«, sagte Feli.

»Ein Zitronenfalter?«, fragte Joe und kicherte. Im Vorjahr hatte Feli ein Buch über Schmetterlinge geschenkt bekommen, das sie mittlerweile beinahe auswendig vortragen konnte. Es war Joe hoch anzurechnen, dass er Felis ausführlichen Monologen über diverse Schmetterlingsarten stets aufmerksam zuhörte. Und eigentlich wusste er, dass Feli gar kein sonderlich großer Fan von Zitronenfaltern war. »Viel zu langweilig«, hatte sie nach dem ersten Studium ihres Buchs geurteilt und viel lieber über Ameisenbläulinge gesprochen.

»Wenn ich groß bin, werde ich ein Baumstamm«, sagte Joe nun, nachdem Feli ihn aufgrund seines Zitronenfalter-Scherzes gegen den Oberarm geboxt hatte.

»Wenn ich groß bin, werde ich ein Grashalm«, antwortete Feli und schirmte mit der Handfläche die blendende Sonne ab.

»Dann werde ich ein Sonnenstrahl«, meinte Joe lachend und drehte seinen Kopf zu Feli, »damit ich den Grashalm immer unter den Armen kitzeln kann.«

KAPITEL 1

»Warte doch!«, hallte es durchs Treppenhaus. Feli erstarrte und schloss für einen Moment die Augen, lehnte sich an die kühle Wand. Ein Stockwerk noch, dann hätte sie es geschafft. Ein Stockwerk trennte sie davon, einer unangenehmen Unterhaltung aus dem Weg zu gehen. Sie war so knapp vor ihrem Ziel, konnte die Ausgangstür bereits sehen.

»Feli!«, tönte es drei Stockwerke über ihr die Treppen hinab, verstärkt durch die offene Treppenhauskonstruktion des Altbaus. Feli hörte einige zaghafte Schritte über sich. Sie atmete tief durch, dann trat sie ans Geländer, beugte sich nach vorne und sah nach oben.

»Hey«, sagte Elisabeth leise.

»Hey«, antwortete Feli.

»Du bist …«, begann Elisabeth, dann schloss sie die Augen, als wäre ihr gerade ein Gedanke gekommen.

»Ja«, sagte Feli.

»Das war Absicht, dass du einfach verschwindest, oder?«, murmelte Elisabeth und wickelte sich ihren Morgenmantel um die Hüften.

»Ja«, wiederholte Feli.

Elisabeth schloss noch einmal die Augen, oder verdrehte sie, so genau war das mit drei Stockwerken Distanz und dem Kopf im Nacken nicht zu erkennen.

»Ich bin zu alt für so etwas«, murmelte Elisabeth nun, und insgeheim gab Feli ihr recht. Sie war ebenfalls zu alt dafür.

Zu alt, um eine Recherche über Reisen nach Alaska zu unterbrechen, nur weil sie sich mit der Reisebüroangestellten so gut unterhalten hatte, dass sie ihr Gespräch nach Ladenschluss im nahegelegenen Pub fortgesetzt hatten. Zu alt, um morgens mit pelziger Zunge und pochenden Kopfschmerzen aus irgendeinem fremden Bett zu krabbeln und zu hoffen, dass man unbemerkt und ungesehen aus dem Treppenhaus (und idealerweise aus dem Leben der anderen Person) schleichen konnte.

Es war das dritte Mal seit der letzten Hitzewelle, dass sich Feli aus einer fremden Wohnung stahl. Und auch wenn Alfons mit den Hosenträgern aufgrund seines Alters (dreißig!) gut für ihr Ego und Javier mit den dunklen Locken gut für ihre Spanischkenntnisse (›Un cuerpo fantástico!‹) gewesen waren, hatte Feli es am nächsten Morgen kaum mehr geschafft, den schalen Beigeschmack ihrer One-Night-Stands zu ignorieren.

Bis vor ein paar Jahren hatten ihr regelmäßiges Davonschleichen sowie die Abende (und Nächte) davor zumindest ausreichend Stoff für ihre Kolumne geboten, sodass ebenjener Beigeschmack etwas übertüncht, der beständige Kater mit vielen Klicks und Likes und dankbaren Blicken des Chefredakteurs abgemildert worden war.

Wenn man jedoch kurz nach dem Ende einer Pandemie vierzig Jahre alt wurde, hatte das mehrere Nachteile, unter anderem, dass kaum mehr jemand über »die infantilen Ausgeh-Abenteuer einer in die Jahre gekommenen Frau« lesen wollte (vielen Dank an den Leser DaddyBert, der diese konstruktive Kritik über fünf Monate hinweg unter jede von Felis Kolumnen kommentiert hatte). Felis Generation (und potenzielle Leserschaft) hatte es sich spätestens mit dem ersten Lockdown in ihren eigenen vier Wänden gemütlich gemacht und bildete sich nun in Brotbacken, Barbie und Babywippen weiter. Und selbst jene Eltern, deren Kinder alt genug waren, um sich eine Zeitlang selbst zu beschäftigen, und die sich bereits wieder scheiden ließen, interessierten sich mehr für Yogakurse und ihren Melatoninspiegel als für Felis Leben als pansexuelle Städterin.

Und so kam es, dass sich Feli meistens in jenen wenigen Minuten, die sie üblicherweise benötigte, um sich aus fremden Wohnungen und Altbauten zu stehlen, ein paar Momente der ehrlichen Einsicht erlaubte. Zwischen den geschätzt fünfzig bis hundert Stufen, die sie im Morgengrauen hinabstieg, sehnte sie sich ungeschönt und unverschämt nach ihrem eigenen Bett, nach einem großen Glas Wasser und nach einer Person, neben der sie morgens liegen bleiben wollte.

»Es war richtig toll!«, rief Feli nun leise drei Stockwerke nach oben, aber Elisabeth rollte nur mit ihren Augen (diesmal ganz sicher) und stapfte, so laut es ihr barfuß möglich war, die wenigen Stufen zurück in ihre Wohnung.

Als die Tür lautstark ins Schloss fiel, befreite sich Feli aus ihrer unbequemen, verdrehten Körperhaltung, schüttelte sich kurz durch und lief dann das Treppenhaus weiter nach unten.

Vor sechs Jahren hätte sie aus dieser Episode eine Kolumne über frühmorgendliche Exit-Strategien gemacht (›Tipp für Fortgeschrittene: Schlaf gar nicht erst in der fremden Wohnung ein!‹). Feli grinste, als sie endlich ins Freie trat und von der Morgensonne geblendet wurde, als ihre Fantasie (oder die Gewohnheit) all die potenziellen, zutiefst wütenden Zuschriften von Leserinnen und Lesern ausspielte, die sie auf so eine Kolumne erhalten hätte und die ihr – im mildesten Fall – gewünscht hätten, dass sie selbst mal von einem One-Night-Stand geghostet werden würde. In der Woche darauf hätte Feli wohl darüber philosophiert, ob sie in einem Land voller gebrochener Herzen lebten, zurückgelassen nach bestimmt sehr lustigen Abenden, an denen sich die Erwartungshaltungen gleichzeitig mit dem Alkoholpegel nach oben geschraubt hatten, nur um am nächsten Morgen ernüchtert auf dem Boden der Tatsachen aufzuprallen. Mit pochendem Kopf, statt klopfendem Herzen.

Feli seufzte.

Früher hatten ihre Kolumnen mehr Biss und Provokation gehabt. Aktuell schrieb sie nur mehr einmal im Monat über irgendein Thema, das davor schon tagelang auf Instagram durch alle emotionalen Temperaturkurven geprügelt worden war (›Wie viel Kenergy braucht der Mann im Jahr 2024?‹ oder ›Mit diesen drei einfachen Tricks sieht deine Wohnung immer aufgeräumt aus‹).

Vor dem Altbau in der Morgensonne sah sich Feli um, versuchte, sich zu orientieren und sich vor allem daran zu erinnern, in welchem Teil der Stadt sie sich gerade befand. Zu ihrer Erleichterung entdeckte sie in unmittelbarer Nähe das vertraute blau-weiße U der U-Bahn und machte sich auf den Weg.

An der Ampel kontrollierte sie ihr Telefon. Ihre Mutter hatte am Vorabend zweimal angerufen, aber keine Nachricht geschickt (die Anrufe waren also nicht dringend, vermutlich nicht einmal beabsichtigt gewesen). Felis Schwester Ruth hatte mehrere Zeitungsartikel in den Familienchat gepostet, die alle auf nicht ganz so subtile Art diverse Verbesserungsvorschläge für jedes Familienmitglied enthielten. Feli scrollte gedankenverloren darüber hinweg: Es ging um Schlafroutinen und gesundes Essen, den positiven Effekt von Sport und warum man ein Tagebuch führen sollte. Feli gähnte. Diese Artikel waren besser geschriebene und wissenschaftlich fundiertere Versionen jener Texte, die ihr Chefredakteur durchgehen ließ. »Unsere Leser interessieren sich nicht für Fakten«, sagte er jedes Mal, was erstens bestimmt nicht der Faktenlage entsprach (wie diverse Zuschriften an die Redaktion belegen konnten) und zweitens völlig die Tatsache ignorierte, dass ungefähr dreiundachtzig Prozent der Leser (!) ihres Online-Magazins weiblich waren.

Die U-Bahn war gut gefüllt mit frisch gewaschenen, mehr oder weniger ausgeschlafenen Angestellten auf dem Weg zur Arbeit. Diverse Schulkinder präsentierten sich wechselseitig jene TikTok-Videos, die sie seit dem Frühstück entdeckt hatten. Ein Pärchen in beiger Trenchcoat-Einigkeit saß Feli gegenüber und diskutierte an der Schwelle zur Aggressivität, ob irgendein Fußballklub am nächsten Wochenende mit irgendeinem aus der Verletzungspause kommenden Spieler besser dran wäre oder nicht. Feli kannte weder den Klub noch den Spieler und scrollte gedankenverloren über die übliche Mischung aus Deko-, Buch- und Rezepttipps in ihrem Instagramfeed, die gelegentlich von dem einen oder anderen Foto ehemaliger Schul- oder Arbeitskollegen unterbrochen wurde.

Sie kommentierte ein Posting ihrer Freundin Lisa, die seit einigen Monaten via Instagram das Aufwachsen eines der Kälber auf ihrem Bauernhof dokumentierte und damit zahlreiche Likes erntete. Boris aus Felis Parallelklasse beschwerte sich in einem Reel über ein Luxushotel auf Bali. Gerti, mit der Feli vor zehn, nein, fünfzehn (!) Jahren im gleichen Pub gekellnert hatte, zeigte den Lunch des Tages ihres eigenen Lokals, das sie vor fünf, nein, zehn (!) Jahren aufgemacht hatte. Felis Bruder Finn hatte (wieder einmal) irgendeinen Aufruf gepostet, irgendetwas Gutes zu tun, Feli hatte den Überblick über all seine politischen sowie sozialen Engagements verloren, likte bloß nur mehr aus schwesterlicher Solidarität und auch, weil Finn seit Jahren jeden ihrer Artikel auf all seinen Accounts teilte. (Sogar jenen, in dem Feli über ihre Erfahrungen mit Periodenunterwäsche berichtet hatte. »Wir Feministen müssen hier mit einer gewissen Offenheit als Vorbilder vorangehen«, hatte Finn bloß, wie immer lächelnd, dazu gesagt.)

Und dann war da natürlich Alice.

Die perfekte Alice. Mit ihren sonnenblonden, stets kameratauglich über ihre Schultern wallenden Haaren und ihrem sonnengebräunten, stets kameratauglichen Ehemann sowie ihren drei im idealen Zweijahresabstand geborenen, stets kameratauglichen Kindern in ihrem sonnendurchfluteten, stets aufgeräumten und – natürlich – kameratauglichen, renovierten Fachwerkhaus mit Blick auf den See.

Jene Alice, die zwölf gemeinsame, zwölf sehr lange Schuljahre nicht müde geworden war, neue Wortkreationen zu finden, die Felis rote Haare oder Felis Kleidung oder Felis Schulleistungen bloßgestellt hatten.

Alice beglückte ihre gut siebenhundertausend Follower an diesem Morgen mit einem kunstvollen Selfie, bei dem das Sonnenlicht von oben wie zufällig ihre Haare wie einen Heiligenschein aufleuchten ließ. Ihre Haut sollte ungeschminkt aussehen und alle Sommersprossen wie zufällige süße Ergänzungen in ihrem perfekten, stets kameratauglichen Gesicht verteilt wirken. Nicht zu auffällig, gerade so, dass es als entzückend durchging. Nicht wie bei Feli, bei der am Ende des Sommers der von Sommersprossen übersäte Teil ihres Gesichts den sommersprossenfreien Bereich prozentuell deutlich überstieg.

›Real Talk‹, begann Alices Posting, und Feli entschied sich (genervt) dagegen, den ausführlichen Text unter dem Foto zu lesen.

Alice war, zu Felis Erleichterung, nach der Schulzeit von ihrer Bildfläche verschwunden. Zwar hatte sie im Laufe der Jahre immer wieder mal über diverse Stationen von Alice gehört (das begonnene Psychologiestudium, die Ehe mit einem Erben eines Bauunternehmens, die gemeinsamen Jahre entlang seiner Karrierestationen in Harvard, Tokio und Winterthur, das erste Kind, das zweite Kind, das dritte Kind), aber sich kaum ernsthaft damit auseinandergesetzt. Bis Alice und ihre glückliche, stets kamerataugliche Familie auf Instagram erschienen waren, um die Renovierung des Fachwerkhauses am See zu dokumentieren.

Eines Abends war Alice plötzlich unter Felis Followern aufgetaucht. ›Ich finde es so schön, wie du das Mittelmaß mit deinen Artikeln für alle zugänglich machst‹, hatte sie dazu vertraut passiv-aggressiv in einer PM an Feli geschrieben. Und wie es die Instagram-Etikette erforderte, war Feli ihr zurückgefolgt. Seither rang Feli mehrmals am Tag mit ungefähr vierunddreißig Emotionen gleichzeitig, wenn sie Alices Updates aus deren kameratauglichem Leben in ihrem Newsfeed entdeckte. Mittlerweile widerstand sie dem Drang, Alices Postings zu liken oder zu kommentieren, sehr gut, unterlag jedoch beständig dem Bedürfnis, irgendeinen Fehler oder zumindest einen kleinen Makel in all diesen perfekten Einblicken in Alices kamerataugliche Welt zu entdecken. Auch jetzt, frühmorgens in der U-Bahn, zog Feli mit zwei Fingern das Foto von Alice auseinander, auf der Suche nach irgendeinem Anzeichen im Gesicht, dass diese Frau seit bereits vierzig Jahren auf der Welt war und drei Kinder geboren hatte.

Eine Falte, zeig mir nur eine Falte, Instagram!

Aber natürlich bremste die U-Bahn gerade in diesem Moment besonders ruckelnd, sodass sie nahezu in die nächste Station hoppelte, und Feli tippte versehentlich auf das Foto. Ein riesiges Herz erschien.

»Neiiin!«, entfuhr es Feli, und mindestens vierundzwanzig Personen rund um sie herum sahen zu ihr. Sogar die Schulkinder hoben ihre Köpfe und ließen TikTok kurz aus den Augen.

»Ich habe versehentlich ein Posting gelikt!«, jammerte Feli, und sie war sich sicher, dass etwa sieben oder acht der Mitreisenden wissend nickten (natürlich nicht die Schulkinder, denen passierte so etwas selbstverständlich nicht).

Feli ließ ihren Kopf seufzend an die Trennwand hinter sich sinken und schloss für einen Moment die Augen. Der Tag konnte nur noch besser werden.

KAPITEL 2

Der Tag wurde nicht besser. Nach einer schnellen Dusche und einer kurzen Unterhaltung mit ihrem Ficus – eine Gewohnheit, die Feli aufgenommen hatte, seit die Zimmerpflanzen in den meisten Romanen, die sie las, immer so hübsche Vornamen hatten – sprang sie auf ihr Fahrrad und eilte in die Redaktion des Online-Magazins. Feli arbeitete seit gut acht Jahren für die Website, seit sechs Jahren betreute sie zusätzlich die Kolumne FeelFeli, ein fürchterliches Wortspiel, auf das ihr Chefredakteur Carlo besonders stolz war und das angesichts der gesamten MeToo-Erkenntnisse der vergangenen Jahre einfach nur völlig unpassend war.

Aber das gesamte Online-Magazin war mittlerweile in die Jahre gekommen, sprichwörtlich aus der Zeit gefallen. Die lukrativste Phase erlebte das Magazin einige Jahre bevor Feli hier zu arbeiten begonnen hatte. Damals war man anderen Redaktionen noch mit gewitzten Strategien zur Suchmaschinenoptimierung voraus gewesen. Carlo hatte für die sich online bewegenden Menschenmassen den richtigen Riecher bewiesen, Clickbait-Schlagzeile um Clickbait-Schlagzeile kreiert und war dennoch halbwegs seriös dabei geblieben, womit er zahlreiche Werbekunden hatte verzaubern können.

Aber Carlo hatte leider irgendwann in den vergangenen Jahren verpasst, wie sich die gesamte Online-Welt in Richtung Video bewegt hatte. Geschriebene Texte waren ein Nischenprodukt geworden, vor allem seit gefühlt jeder Zahnarzt zu bloggen begonnen hatte und man im Wettbewerb um das beste Google-Ranking vergessen hatte, interessante Sätze rund um die nötigen Keywords zu schreiben.

Aber das war eine andere Geschichte.

Feli schrieb meistens ein bis zwei Artikel pro Woche und einmal im Monat ihre Kolumne, die anfangs noch wöchentlich erschienen war. Aber so wie dem Magazin als Ganzes die Luft ausgegangen zu sein schien, fühlte sich auch Feli, als wäre sie in einer Dauerschleife aus uninteressanten, sich ständig wiederholenden Themen gefangen. Seit einigen Monaten hatte sie bei jedem neuen Artikelthema, das in der Redaktionskonferenz besprochen wurde, das Gefühl, sie hatte bereits einen Text darüber geschrieben oder zumindest gelesen. Manchmal durchsuchte sie sogar ihr eigenes Artikel-Archiv, wenn sie das Gefühl gar nicht mehr verließ.

An diesem Vormittag herrschte in der Redaktion Hochbetrieb, wie immer kurz vor Redaktionssitzungen. Selten war der Großteil der Belegschaft gleichzeitig im Büro, was hauptsächlich daran lag, dass die meisten ihre Artikel zu Hause schrieben und remote ins Redaktionssystem hochluden.

Feli holte sich einen Kaffee, warf einen Blick auf ihr Telefon, das erneut einen Anruf ihrer Mutter anzeigte, und ließ sich dann im Meetingraum neben Sebastian auf einen Stuhl fallen. Sebastian und sie begrüßten sich mit Fistbump und einem lässigen Kopfnicken.

»Der Alte ist schon wieder auf dem Kriegspfad«, flüsterte Sebastian ihr zu und deutete leicht in Richtung Carlo.

Feli sah durch die große Scheibe des Sitzungssaals hinüber in das Büro des Chefredakteurs, der in vertraut wütender Körperhaltung auf seinen Computerbildschirm starrte. Wäre Carlo ein Comic gewesen (und er schrammte tatsächlich nur knapp an diesem Vergleich vorbei), wäre ihm Rauch aus den Ohren gedampft.

»Was ist passiert?«, fragte Feli, obwohl es sie nicht wirklich interessierte. Carlos Wut war ein derart gewohnter Begleiter ihrer Arbeit in der Redaktion, dass Feli bereits vor ein paar Jahren aufgehört hatte, irgendeine Emotion darin zu investieren. Sebastian war jedoch eine verlässliche Quelle für sämtliche großen und kleinen Skandale, die sich in und rund um die Redaktion abspielten, und es schadete nie, zumindest grob über die allgemeine Stimmungslage Bescheid zu wissen.

Sebastian zuckte mit den Schultern. »In der Früh war er noch ganz gut gelaunt«, erzählte er leise, »aber vor einer halben Stunde hat er plötzlich ganz laut ›Alaska!‹ gebrüllt, und seither brütet er.«

Sebastian warf einen schnellen Blick zu Carlo, dessen Gesichtsfarbe in den vergangenen Minuten ein, zwei Schattierungen röter geworden war.

»Oh no!« Feli seufzte, während sich ihr Magen leicht zusammenzog und ihr Nacken zu schwitzen begann.

»Oh ja«, erwiderte Sebastian, völlig ungerührt.

»Das war meine Geschichte«, flüsterte Feli und klang leicht panisch.

»Welche Geschichte?«

»Alaska!«

Sebastian drehte sich zu ihr. »Was ist Alaska?«

»Der größte Bundesstaat der USA«, antwortete Feli abgelenkt und ließ Carlo nicht aus den Augen.

»Das weiß ich!«, entgegnete Sebastian ungeduldig. »Was hast du mit Alaska zu tun?«

»Ich hatte da eine Idee für eine Geschichte …«, begann Feli, aber unterbrach sich, als sie sah, dass sich Carlo mit Schwung von seinem Tisch wegdrückte und – mit noch mehr Dampf aus seinen Ohren – in den Sitzungssaal stürmte.

»Guten Morgen!«, brüllte er in die versammelte Runde.

Die Beauty-Redaktion, die Feli gegenübersaß und gerade hitzig über irgendeinen Lippenstift irgendeiner Kardashian-Schwester debattiert hatte, verdrehte die Augen über die Unterbrechung und wandte sich nur träge und mit gelangweilten Blicken dem Chefredakteur zu.

Edi, der für den Sport zuständig war, beendete hastig das Telefonat mit seiner Frau und erhöhte das Quetsch-Tempo für seinen Stressball. Für einen Moment waren nur das Quietschen des malträtierten Stressballs und Carlos Schnaufen zu hören.

»Fräulein Felicitas«, begann Carlo und sah sie direkt an.

Die versammelte Redaktion stöhnte auf und verdrehte die Augen. Carlo war wohl der einzige Mensch unter siebzig, der weiterhin das Wort ›Fräulein‹ verwendete und sämtliche Hinweise seiner Redaktion dazu ignorierte.

»Was?«, bellte er (tatsächlich irritiert) in die Runde.

»Der Begriff ›Fräulein‹ ist diskriminierend. Und politisch inkorrekt«, erbarmte sich Feli zum gefühlt vierhundertsten Mal einer Erklärung, auch wenn es vergebene Liebesmüh war, Carlo davon abbringen zu wollen.

»DAS IST MIR WURSCHT!«, explodierte Carlo daraufhin, und Feli schluckte einmal heimlich.

»Ich weiß«, antwortete sie ruhig.

Sebastian versteckte sein Lächeln hinter seiner vorgehaltenen Hand, in die er vornehm hüstelte.

»ALASKA?«, brüllte Carlo unbeirrt weiter. »BIST DU JETZT VON ALLEN GUTEN GEISTERN VERLASSEN WORDEN?«

»Die Idee ist noch nicht ganz ausgereift …«, verteidigte sich Feli behutsam.

»DIE IDEE IST VOM TISCH!!«, bellte Carlo.

»Aber –«

»ICH WILL NICHTS MEHR DAVON HÖREN!«

»Warum regt dich das so auf?«, fragte die für Mascara-Tests zuständige Kollegin, die erst vor zwei Wochen ihren Job begonnen hatte, mit gelangweilter Stimme. Sie hieß Amy oder Emily, Feli wusste es nicht so genau, nachdem sie sich bei ihrer ersten Runde durch die Redaktion mehr in Richtung ihres Handydisplays vorgestellt hatte, anstatt Feli ins Gesicht zu sehen.

Carlo holte tief Luft, schien sich dann aber darauf zu besinnen, dass Amy oder Emily erst wenige Tage für ihn arbeitete, und atmete langsam wieder aus.

»Wir haben einen unserer Hauptsponsoren verloren«, sagte er schließlich mit gepresster Stimme.

Feli rutschte auf ihrem Stuhl ein Stückchen weiter nach unten.

»Warum?«, bohrte Amy oder Emily nach und griff – gelangweilt natürlich – nach ihrem Telefon.

Edis Stressball quietschte in noch höherer Frequenz.

»Weil sich unsere Sexpertin hier«, Carlo deutete unmissverständlich auf Feli, »lieber durch die Stadt und ihre REISEBÜROS VÖGELT, als an die Existenz des Magazins zu denken!«

Ab diesem Moment redeten alle durcheinander.

»Welche Reisebüros?«

»Schon mal was von sex positivity gehört?«

»Schreibst du eine Kolumne über Sex auf Reisen?«

»Ich hatte mal einen Urlaubsflirt, ich sag’s dir …«

»Ugh, dieses slutshaming ist soo 1998!«

»In Thailand, ich sag’s dir …«

»RUHE!«, brüllte Feli über alle hinweg.

»DU HAST HIER ÜBERHAUPT NICHT RUMZUBRÜLLEN!«, keifte Carlo zurück.

»Chill, Alter«, murmelte Amy oder Emily, hob ihren Blick von ihrem Telefon und lächelte Feli zaghaft verschwörerisch zu.

Feli atmete tief durch.

»Lass sie doch mal erklären«, warf Sebastian ein und machte mit beiden Händen eine beschwichtigende Geste. »Was willst du in Alaska, Feli?«

»Ach, gar nichts, eigentlich.« Sie seufzte. »Ich wollte einen Monat auf einem Schiff verbringen, das Alaska-Kreuzfahrten anbietet. Ich wollte über die Arbeitsbedingungen recherchieren und über die Nachhaltigkeit solcher Reisen. Ich wollte …« Feli holte Luft und ignorierte Sebastians mitleidigen Blick. »Ich habe mich gestern mit einer Reisebüroangestellten unterhalten –«

»CHEFIN!«, unterbrach Carlo brüllend. »ES WAR DIE CHEFIN!«

»… und es war ein sehr nettes Gespräch …«, fuhr Feli fort.

»Bis heute Morgen?«, fragte Sebastian und klang dabei schrecklich verständnisvoll.

Feli nickte.

»Aber wer hätte denn diesen Artikel lesen sollen?«, warf Amy oder Emily plötzlich ein, und Feli sah, wie immer mehr Nasen der Belegschaft in ihren Handydisplays versanken, sich aus dem immer unangenehmer werdenden Gespräch zurückzogen.

Feli zuckte mit den Schultern. Natürlich war eine beinahe investigative Recherche über Alaska-Kreuzfahrten nicht unbedingt im Fokus ihrer üblichen Leserschaft …

»Hast du nicht letzte Woche Fußcremes getestet?«, fragte Amy oder Emily über den Tisch hinweg, und Sebastian nickte, setzte sich etwas aufrechter hin.

»Das war sogar richtig interessant«, begann er. »Es gibt da eine unfassbar große Auswahl, für alle Bedürfnisse …«

»Vielleicht sponsern die uns ja!«, schlug Feli vor und bemerkte erst, als alle rund um den Meetingtisch versammelten Personen noch ein Stück weiter in sich zusammensanken (sogar Amy oder Emily), dass dieser Einwurf vermutlich ein Fehler gewesen war.

»AB SOFORT GIBT ES KEINE RECHERCHE MEHR, DIE DU NICHT VORHER ÜBER MICH LAUFEN LÄSST!«, brüllte Carlo daraufhin wie erwartet los, und nun verdrehte Feli die Augen.

Wenn Carlo so drauf war wie heute, konnte man nicht gewinnen.

Kurz nach dem Mittagessen sah Feli, dass ihre Mutter weitere zwei Mal bei ihr angerufen hatte, und rief endlich zurück.

»Na, du busy bee«, rief ihre Mutter lachend ins Telefon.

»Hey Frieda«, antwortete Feli zur Begrüßung.

Felis Mutter hatte ihre Kinder stets dazu motiviert, sie bei ihrem Vornamen zu nennen, was sich erst in den vergangenen zehn Jahren tatsächlich zu Friedas Zufriedenheit hatte verwirklichen lassen. Finn und Feli – und ausnahmsweise sogar die immer so folgsame Ruth – waren als Kinder von der Bitte ihrer Mutter eher provoziert worden, sodass sie Frieda erst recht ›Mutter‹, ›Mutti‹ oder ›Muttertier‹ gerufen hatten. An besonders mutigen Tagen hatte es Feli zudem gewagt, sie bei ihrem eigentlichen Namen, Elfriede, zu rufen, den die Mutter aus Inbrunst ablehnte, weil er ihrer Meinung nach »für alles steht, was in dieser Gesellschaft falsch läuft«. In Wahrheit war ›Elfriede‹ aber bloß der gleiche Name, den schon Friedas eigene Mutter und ihre Großmutter getragen hatten. Frieda setzte seit jeher alles daran, ihr gesamtes Leben so zu gestalten, dass es den Frauen der Generationen vor ihr missfiel, was Feli erst seit Kurzem als Mischung aus feministischem und altachtundsechziger-rebellischem Aufbäumen interpretiert und verstanden hatte.

Frieda eröffnete das Telefonat mit ein paar harmlosen Neuigkeiten. In Felis Heimatort war seit Schulbeginn etwas Ruhe eingekehrt, die urlaubenden Familien waren abgereist, und die Alterskurve der Touristen-Demographie hatte eine scharfe Kurve nach oben gemacht (»Die Golfer sind im Lande«, meinte Frieda vieldeutig seufzend). Außerdem hatte der See immer noch angenehme Temperaturen zum Baden, was Frieda etwas beunruhigte (»Wir müssen den Kipppunkt vermeiden«, murmelte sie).

»Also, es ist ja so …«, begann Frieda schließlich damit, sich dem Grund ihres Anrufs anzunähern. »Deine Tante Erika«, Frieda seufzte, »hat sich am Knie verletzt und kann zurzeit nicht auftreten.«

»Wie bitte?«, unterbrach Feli sie ungläubig. »Wie ist denn das passiert?«

»Beim Zumba«, erklärte Frieda mit vieldeutigem Unterton. »Behauptet sie jedenfalls.« Noch mehr Unterton.

Feli schüttelte den Kopf.

»Das tut mir leid«, sagte sie und verbarg das Grinsen in ihrer Stimme.

»Jedenfalls muss sich jetzt jemand um den Beach Club kümmern«, erzählte die Mutter weiter. »Und wir haben uns überlegt: Das könntest doch du machen!«

Feli kannte ihre Mutter gut genug, um die bemühte Freundlichkeit, die ungeübte Ohren wahrscheinlich als Euphorie interpretiert hätten, herauszuhören. Vermutlich war Feli die letzte oder einzige Wahl, die hier aushelfen konnte, oder es gab einen noch dubioseren Grund, warum sich die Mutter mit dieser Bitte an sie wandte.

Der Beach Club ihrer Tante Erika war – nach Felis Empfinden – eine Mogelpackung. Hinter dem im Gründungsjahr 1986 tatsächlich glamourös anmutenden Namen versteckte sich ein altbackenes Kaffeehaus, dessen Möbel eher an ein in die Jahre gekommenes Wiener Café erinnerten als an ein Lokal, das stets einen der besten Plätze am ganzen Seeufer für sich hatte beanspruchen können. Denn der Beach Club eröffnete nicht nur den Blick auf den See, sondern hatte zusätzlich eine relativ große Terrasse direkt am Wasser und zog allein schon aufgrund der Lage zahlreiche Besucher an.

Felis Tante Erika, Friedas Schwester, war Ende sechzig und »eine wilde Hummel« (O-Ton Frieda). Dass sie die Knieverletzung von einer anderen Tätigkeit als Zumba bekommen hatte, lag durchaus im Bereich des Möglichen, was sich Feli jedoch nicht genauer vorstellen wollte.

»Was sagst du dazu?«, bohrte Frieda nach, nachdem Feli überrascht geschwiegen hatte. Die falsche Freundlichkeit der Mutter ging ihr ein wenig auf die Nerven.

»Warum denn ich?«, raunzte Feli.

»Stell dich nicht so an! Das wird bestimmt lustig!«

»Ich habe hier einen Job!«

»Ach«, die Mutter lachte, »deine Artikelchen schüttelst du ja aus dem Handgelenk. Es wäre doch nur für ein paar Tage. Und vielleicht kommst du hier mal auf andere Gedanken. Ein paar neue Ideen für deine Texte wären ja gar nicht so schlecht …«

»Wie bitte?«

»Obwohl … Der Fußcreme-Test neulich war sehr … erhellend!«

»War nicht von mir.«

»Und ich verwende jetzt diese Wimperntusche, die Emmi empfohlen hat«, setzte die Mutter unbeirrt fort.

»Wer ist Emmi?«

»Deine neue Kollegin! Gehst du nicht mehr in die Redaktion?«

»Doch, doch. Ich dachte, sie heißt Amy.«

»Sagte ich doch.«

Feli verdrehte die Augen.

»Kommst du nun?«, bohrte die Mutter nach.

»Warum drängst du so darauf?«

Frieda schwieg verdächtig.

»Frieda?«

Weiteres Schweigen.

»Elfriede!«

Frieda seufzte ins Telefon, dann raschelte es, als hielte die Mutter etwas vor das Mikrofon. »Sie ist …« Die restlichen Worte konnte Feli nicht hören, weil ihre Mutter so leise sprach und das Rascheln immer lauter wurde.

»Was ist sie?«

»Sie ist …« Wieder lautes Rascheln.

»Ich verstehe die entscheidenden Wörter nicht!«, rief Feli ins Telefon. »Nimm deine Hand weg.«

»Ich will nicht, dass sie mich hört!«, rief Frieda zurück.

»Dann schrei nicht so rum!«

»Witzbold!«

Feli lachte.

»Sie ist kaum auszuhalten«, flüsterte Frieda schließlich etwas deutlicher.

»Wer?«

»Deine Tante Erika.«

»Warum?«

»Den ganzen Tag liegt sie auf der Couch und jammert: ›Das Café ist mein Leben! Alles geht den Bach runter! Ich werde nie wieder gehen können!‹ Und so weiter. Du kennst sie ja, wenn etwas nicht nach ihren Vorstellungen geht. Ich kann es nicht mehr hören.« Friedas Tonfall schwankte zwischen nachgeäfftem Leiden und echter Genervtheit hin und her. »Komm bitte nach Hause, arbeite ein paar Tage hinter der Bar. Du wirst sehen, es ist wenig los. Und nach ein paar Tagen können wir ihr sagen, wir schließen das Café vorübergehend, bis sie wieder auf den Beinen ist. Mir glaubt sie nicht, dass dies die beste Lösung ist. Aber du könntest quasi als Expertin von außen …«

Feli seufzte. »Lass mich darüber nachdenken.«

»Du bist die Beste!«, schwärmte die Mutter.

»Ich habe noch nicht zugesagt.«

»Wirst du aber!«

»Woher willst du das wissen?«

»Weil du bist wie ich.«

Im Moment klang das eher nach einer Drohung als nach einem Kompliment.

KAPITEL 3

»War ja klar, dass du dich breitschlagen lässt«, begrüßte ihr Bruder Finn sie, als Feli am Bahnhof der kleinen Ortschaft Überseen in sein Auto stieg.

Überseen war so klein, dass der Ort in den wenigsten physischen Landkarten eingezeichnet worden war. Vermutlich hatten Kartographen den Ort viele Jahre einfach übersehen. Mit diesem Wortwitz im Ohr hatte Feli ihre Kindheit verbracht, und noch jetzt war sie der Meinung, dass diese späte Registrierung in der globalen Wahrnehmung den Charakter der Einheimischen sehr geprägt hatte.

»Warum springst nicht du für Tante Erika ein?«, gab Feli zurück. »Bist doch sonst auch immer so brav.«

Finn lachte, ermahnte sie dann aber, dass sie sich anschnallen solle, und startete den Motor.

»Nach Hause oder gleich zur Arbeit?«, fragte er.

Feli zuckte mit den Schultern. »Wo ist es weniger schlimm?«

Finn hob skeptisch eine Augenbraue, sah kurz zu ihr, gab aber keine Antwort.

* * *

Carlos Brüllkonzert war nun drei Tage her. Und es war nicht das einzige geblieben. Wann immer sich Feli nur seinem Büro genähert hatte, waren weitere Vorwürfe auf sie eingeprasselt.

»DAS IST DER GRÖßTE BLÖDSINN, DEN ICH JE GEHÖRT HABE!«, hatte Carlo gebrüllt, als Feli ihm vorgeschlagen hatte, über die besten Falafel-Anbieter der Stadt zu schreiben.

»SPINNST DU KOMPLETT?«, war seine Antwort gewesen, als Feli angeboten hatte, einen Artikel über die verführerischsten Cocktails für den Herbst zu verfassen.

»WILLST DU MICH IN DEN WAHNSINN TREIBEN?«, hatte er geschrien, nachdem Feli über sexy Halloween-Kostüme hatte schreiben wollen.

»Amy oder Emily darf sicher über Halloween schreiben«, hatte sich Feli schmollend bei Sebastian beschwert.

»Wer soll das sein?«

»Na, dein Fußcreme-Fan!«

»Ich dachte, sie heißt Emanuela«, hatte Sebastian stirnrunzelnd eingeworfen. »Alle unter fünfundzwanzig heißen zurzeit irgendeine Form von Emily.«

Feli war zwar der Meinung, dass sich ein Sebastian nicht unbedingt über allzu populäre Vornamen mokieren sollte, aber da sie weder darüber noch über Carlos überzogene Wut hatte weitersprechen wollen, hatte sie lieber dazu geschwiegen.

Nachdem ihr Carlo allerdings am Tag darauf etwas wie »DU UNNÜTZES DING!« an den Kopf geworfen hatte (was noch niemals irgendjemand zu Feli gesagt, geschweige denn gebrüllt hatte), unmittelbar gefolgt von einer Menge an nicht nachvollziehbaren Zahlen, die offenbar Felis Gehalt, Lohnnebenkosten und das durch den Sponsorenwegfall entstandene Budgetloch hätten beschreiben sollen, war Felis Geduld mit Carlos unproduktiver Laune gerissen.

»JETZT REIß DICH MAL ZUSAMMEN!«, hatte sie ihm entgegengeschleudert. »DU VERHÄLTST DICH WIE EIN KIND, DEM MAN DAS SPIELZEUG VERSTECKT HAT. WAS IST NUR LOS MIT DIR?«

»DU HAST DAS MAGAZIN RUINIERT!«

»ICH HABE DAS MAGAZIN VIEL LÄNGER AM LEBEN ERHALTEN, ALS ES MÖGLICH WAR!«

»DU HAST ES RUINIERT!«

»NEIN, DU!«

»NEIN, DU!«

So war es ein paar Minuten lang hin und her gegangen, bis sich die gesamte versammelte Belegschaft neugierig in Carlos Büro eingefunden und Feli sich erschöpft an den Türrahmen hatte lehnen müssen.

»Was ist denn mit euch los?«, hatte Amy oder Emily oder Emanuela gelangweilt gefragt und auf ihr Handy eingetippt.

Feli hatte in die müden Gesichter ihrer Kollegen gesehen. Sie wussten alle seit Jahren, dass das Magazin nur mehr ganz am Rande der Relevanz vorbeischrammte. Positionen, die nicht nachbesetzt, Ressorts, die verkleinert, Reisen, die nicht mehr genehmigt worden waren – all das waren deutliche Anzeichen dafür gewesen, dass das Budget immer knapper geworden war. Dass ausgerechnet der Wegfall eines Reisebüroanbieters als Werbekunde das Magazin derart ins Straucheln bringen sollte, dass es einen tagelangen Wutanfall Carlos rechtfertigte, glaubte Feli zwar nicht, es erleichterte ihr aber, eine Entscheidung zu treffen.

»Ich packe meine Sachen«, hatte sie ruhig gesagt, über das beinahe schon hysterische Quietschen von Edis Stressball hinweg. »Es sind noch drei Artikel von mir in der Warteschleife, die muss noch jemand freigeben. Verwendet sie oder verwendet sie nicht.«

Feli hatte in Carlos ausdrucksloses Gesicht gesehen. »Sag irgendetwas Nettes«, hatte Feli ihn stumm gebeten, aber Carlo hatte keine Miene verzogen.

»Amy, kannst du dich um meine restlichen Texte kümmern?«, hatte Feli die junge Mascara-Kollegin gefragt, die sie für einen Moment verwirrt angesehen, dann ihre Augenbrauen gehoben hatte.

»Ich heiße Amalia«, hatte sie mit unverhohlener Irritation in der Stimme gesagt, woraufhin jedoch ein Raunen der Erleuchtung durch das gesamte Team gegangen war.

»Tja …« Feli hatte über einige der sie umringenden Gesichter hinweggesehen. »Na ja …«, hatte sie erneut begonnen, aber ihr war nicht mehr eingefallen.

Also hatte sie ihren Schreibtisch geräumt, zwei leere Tuben Handcreme weggeworfen, danach einen alten Pullover, ihre Notfallpackung Pistazien und ihre Lieblingstasse eingepackt, und war gegangen.

* * *