18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

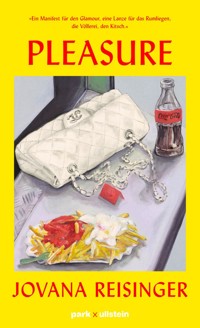

»Was macht eigentlich das Unterschichtskind auf dem Roten Teppich?«, fragt eine Besucherin auf dem Münchner Filmfest in meine Richtung. Ja, was macht sie da? Sie ist auf einer Mission. Die Tussi suggeriert durch ihre Erscheinung ein grenzüberschreitendes Begehren. Es geht um Kitsch, Glamour, Trash, es geht um Camp. Es geht um Körper, Identitäten. Es geht um Strass, um Klasse und um künstliche Fingernägel. PLEASURE ist eine atemberaubend eloquente Tour de Force durch die Luxus-Triade Schlaf (meterlange Hotelbett-Laken!), Nahrung (Schlemmermaus!) und Kleidung (Dior, aber fake!). Anhand von aufschlussreichen Anekdoten aus der Kunstwelt stellt Jovana Reisinger die verdeckten Normen eines vermeintlich liberalen Milieus, bricht eine Lanze für den Kitsch, für die Völlerei und das Rumliegen. "Unterschichten-Ästhetik" ist nicht nur ein politisches Signal, sondern auch ein Weg zu individueller Freiheit. Für Jede von uns. »Jovana Reisingers Erkundungen beweisen, dass der Kontinent der weiblichen Lust schon lange nicht mehr dunkel ist. Vielmehr beschreibt sie höchst amüsant und intelligent das feministische Lebensgefühl einer neuen Generation, die sich ein Recht auf Widersprüche vorbehält.« Katja Eichinger

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

PLEASURE

JOVANA REISINGER ist Autorin, Filmemacherin und bildende Künstlerin. Mit Spitzenreiterinnen war sie 2021 für den Bayerischen Buchpreis nominiert. 2022 erschien ihr essayistischer Roman Enjoy Schatz. Seit 2020 schreibt sie die Menstruationskolumne Bleeding Love für die VOGUE, seit 2023 die »Single-Kolumne« für die F.A.Z.

»WAS MACHT EIGENTLICH DAS UNTERSCHICHTSKIND AUF DEM ROTEN TEPPICH?«, fragt eine Besucherin auf dem Münchner Filmfest in meine Richtung. Ja, was macht sie da? Sie ist auf einer Mission. Die Tussi suggeriert durch ihre Erscheinung ein grenzüberschreitendes Begehren. Es geht um Kitsch, Glamour, Trash, es geht um Camp. Es geht um Körper, Identitäten und um künstliche Fingernägel.PLEASURE ist eine atemberaubende Tour durch die Luxus-Triade Schlaf, Nahrung und Kleidung. In aufschlussreichen Geschichten aus der Kunstwelt entlarvt JOVANA REISINGER die verdeckten Normen eines vermeintlich liberalen Milieus, bricht eine Lanze für den Kitsch, für die Völlerei und das Rumliegen. Das Bekenntnis zu Pleasure ist nicht nur ein politisches Signal, sondern auch ein Weg zu individueller Freiheit. Für Jede:n von uns.

Jovana Reisinger

PLEASURE

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

© der deutschsprachigen Ausgabe2024 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2024Alle Rechte vorbehaltenWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, MünchenUmschlagmotiv: © Lotti AdamAutorinnenfoto: © Sophie WanningerE-Book Konvertierung powered by pepyrusISBN: 978-3-8437-3273-4

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Titelei

Das Buch

Titelseite

Impressum

Prolog

Das Ende eines Jahrtausends

Ich ziehe mich an,

Der rote Teppich

Die Schlampenkolumnistin

Er sagt Fotze, sie sagt Fotze

Edelkopie

Der Revenge Dress

Glamour

Das weiße Herrenhemd

Die Tussi

City Star Nails

… um essen zu gehen.

Genuss

Crush

Essiggurke

Amour fou

Korso

Kaufhaus

Wirtshaus 1

Wirtshaus 2

Wirtshaus 3

Der Imbiss

Einfache Küche, einfache Sprache

Die Sprache der Lust

Die Sprache der Liebe

Wirtshaus 4

Und im Anschluss schlafe ich.

Das eigene Bett

Die Ex-Frau

Zuhause, der sicherste Ort

Happy End

Der schöne Schlaf

Hotel

Das Hotelbett

Dein Bett

Streit im Penthouse

Träume

Epilog.

Das Ende einer Ära

Anhang

Danke

Anmerkungen

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Prolog

Prolog

Das Ende eines Jahrtausends

Am 11. August 1999 glaubte unsere Küchenhilfe, dass die Welt untergehen würde, kam aber trotzdem pünktlich zur Arbeit. Der Mond schob sich zwischen Erde und Sonne, verdunkelte die Sonne, und während wir, meine Familie und ich, mit all den Nachbarinnen, Nachbarn und den Verwandten draußen auf der Terrasse unseres oberösterreichischen Wirtshauses die gratis Sonnenfinsternis-Schutzbrillen aus den Fernsehzeitschriften und Kiosken aufsetzten, um das Jahrhundertereignis zu begutachten und vor allem zu erleben, schrubbte und polierte die Frau, die ich fortan Charlotte nenne, weil niemals eine*r denken würde, eine Charlotte wäre Küchenhilfe eines Dorfwirtshauses in Oberösterreich, bis zur letzten Sekunde pedantisch die Arbeitsplatten meines Vaters, nur um sich dann Schutz suchend, und vor allem um das Ende der Zeit nicht mitansehen zu müssen, unter ihnen in Sicherheit zu bringen. Charlotte, die uns tagelang auf die anstehende Auslöschung der Menschheit vorbereitet hatte, die Bibelverse rezitierte und Rosenkränze zum Segnen in die Dorfkapelle brachte, die ihre eigene Familie in der Annahme, sie nie wiederzusehen, zu Hause zurückgelassen hatte, sich morgens verabschiedete, vielleicht unter Tränen, vielleicht durchaus mit Erleichterung und einem Gefühl von Genugtuung, aber ich spekuliere nur, denn gefragt habe ich sie nie, die Charlotte also ließ es sich nicht nehmen, ihrem regulären Arbeitsalltag nachzugehen und auf die Minute genau ihre Schicht zu beginnen, was selbst mir als Zehnjähriger imponierte. So viel Arbeiterinneneifer am letzten Tag der Erde oder überhaupt an irgendeinem anderen würde ich heute, jünger als Charlotte damals, nicht aufbringen.

Ganz im Gegenteil. Ich würde, wäre ich wirklich überzeugt vom anstehenden Weltuntergang, überhaupt nichts mehr leisten, außer den großen Abschied, ein letztes Hurra und die maximale Entgrenzung, einen einzigen hemmungslosen Exzess. Niemals aber würde mein Plan vor dem Abtritt darin bestehen, die kleine, jedoch äußerst gut ausgestattete Profiküche sauber zu machen und für den Koch zu präparieren, der zwar mein Chef ist, aber außerdem hirnrissig genug, im Anschluss an das alles vernichtende Spektakel ein ausgefallenes Menü servieren zu wollen, denn so eine totale Sonnenfinsternis passiert ja wirklich nicht alle Tage, und da könne man, so die Meinung dieses Chefs, auch herausgehoben speisen, als Zelebrierungsmaßnahme und Markierung von Besonderheit. Um dem Weltuntergang mit offenen Armen entgegentreten zu können, ihn also zu feiern, statt tatsächlich bei einer profanen Arbeitstätigkeit vom Untergang alles Menschlichen überrascht zu werden und unvorbereitet beim Schuften – oder wie er, der Chef, gesagt hätte, beim Hackeln – zu verrecken, braucht es offensichtlich ein konkretes Datum und nicht diesen mal diffusen, mal deutlicheren, jedoch immerzu drohenden und spürbaren, menschengemachten Klimawandel als Endzeitgarant oder das Mikroplastik in unseren Körpern und in überhaupt allen Körpern der Lebewesen dieser Erde. Man braucht etwas wie den legendären 21. Dezember 2012, der das Ende des Maya-Kalenders markiert, oder etwas Ähnliches, irgendein symbolisches Ende.

Charlotte hatte ihren 11. August 1999 und wusste, das Leben, die Gesellschaft und der Planet würden sogleich verschwunden sein, sich auflösen, verschlungen werden, oder, das war ihre größte Angst, es würde schlichtweg für immer dunkel bleiben, und alle würden langsam krepieren. Gegen elf Uhr dreißig war es Zeit dafür. Die Küche blitzte, Charlotte hatte ihr Tagwerk vollbracht und stand allein und aufrecht vor der Salatkühlung, während das halbe Dorf in unserem Biergarten Platz genommen hatte. Die enorme Nachfrage an Schutzbrillen konnte bis zum Schluss nicht gedeckt werden, und Europa starrte, zum Teil ungeschützt oder schlecht präpariert, allerdings erwartungsvoll in den Himmel. Keine Wolke störte, es herrschte freie Sicht, der Attersee, über dem die Mitte der Totalitätszone in Oberösterreich, also die ultimative Sonnenfinsternis, inklusive Temperaturabfall und Sichtbarkeit hellerer Sterne stattfand, war 55 Kilometer entfernt und die Stimmung prächtig.

An dieser Stelle muss man sich doch spätestens fragen: Charlotte, wozu das Ganze? Es muss Charlotte klar gewesen sein, dass im Falle eines Weltuntergangs weder mein Vater noch meine Mutter an eine faire Honorierung ihrer vorausschauenden Reinigungstätigkeiten denken würde. War das Pflichtgefühl, oder war die Arbeit zum einzig möglichen Ausdruck ihrer emotionalen Schieflage geworden? Ein Nachbar zählte mit theatraler Stimmhaftigkeit stupide die Minuten bis zum Ereignis herunter, Charlotte verkroch sich derweil tiefer ins Herz der Wirtschaft. Dann war es so weit. Die Gesichter im Biergarten wurden noch angestrengter in den Himmel gestreckt, Charlotte indessen vergrub das ihrige in den Händen. Stille, Erwartung auf das große Ende. Die Schönheit der Sonnenfinsternis, die Besonderheit des ganz großen Gemeinschaftserlebnisses, und schwups, war’s schon wieder vorbei. Die Angelegenheit dauerte nur kurz, etwa eine Minute, und mit der Rückkehr der für kurze Zeit verstummten Tiergeräusche füllten auch die Stimmen der Betrachter*innen erneut den Biergarten. Wow! Unglaublich! Der Wahnsinn! So ein Spektakel! Atemberaubend!

Charlotte wurde jedenfalls, nachdem sich die Euphorie über die Verdunklung allmählich gelegt hatte – Erdbeben, tote Vögel, die vom Himmel fielen, vollständiger Zusammenbruch des globalen Internetnetzwerks, ein implodiertes Atomkraftwerk, ein klaffender Riss im Boden, all das war ausgeblieben –, zitternd, betend und entgeistert unter der Arbeitsplatte neben der Salatkühlung vorgefunden, anschließend an einen Tisch gesetzt und von eilig helfenden Händen betreut. Da wurde der Puls am Handgelenk kontrolliert, Luft zugefächert, ein Soda Zitron angeboten, ein Traubenzucker verabreicht, auf die Schulter geklopft und der Handrücken getätschelt. Charlotte allerdings wollte nichts von alldem, ihr wurde zunehmend schwindelig und schwindeliger. Es dämmerte ihr: Das Leben nach dem Weltuntergang war das Leben vor dem Weltuntergang geblieben.

Was für eine elendige Gemeinheit! Da hatte sie gebetet und gelitten und ein Leben lang gearbeitet und war sparsam und genügsam und lebte mit allen Entbehrungen und war freundlich und anpassungsfähig und zäh und resilient und jammerte nicht und gebar Kinder und horchte auf einen angetrauten Mann, den sie sich nicht mal wirklich selbst aussuchen durfte, lebte in einem kleinen Haus, welches sie auch nicht wirklich aussuchen durfte, weil es eben schon seit dann und dann im Familienbesitz war, baute ihr eigenes Gemüse an und kochte und putzte und pflegte und tat, wie von ihr verlangt, aber letztendlich saß sie da, alles ruiniert, alles vorbei, und alles blieb wie eh und je, wie gehabt und wie zuvor. Dieser Weltuntergang, so schoss es Charlotte durchs Hirn, ist die größte Enttäuschung ihres Lebens, eine einzige Frechheit, schlimmer als jede bisher erlebte Demütigung, die absolute Hölle.

Das, aber irgendwie anders formuliert und vor allem auf Mundart, schrie sie fassungslos in die leicht erröteten, heiteren Gesichter, die sich vor ihr versammelt hatten, die sie entweder aus- oder anlachten, die entweder helfen oder ihre eigene Dummheit über das Megaversäumnis mitteilen wollten. So ein Jahrtausendereignis schweißt die Menschen zusammen. Nur die nicht, die es verpassten. Charlotte schwitzte, sie atmete tief und schwer, sie verengte ihre Augen und zog ihre Mundwinkel nach unten, während der Vater in der Küche gut gelaunt mit scharfen Messern hantierend das Spezialmenü zubereitete und die Mutti das Bier und die weißen Spritzer in einem hohen Tempo einschenkte und an die vielen Tische brachte, weil plötzlich alle einen enormen Durst bekommen hatten von dieser Grenzerfahrung. Die kleine Menschentraube um Charlotte wurde beim Anblick der keifenden Frau ganz ergriffen und entschied, sich selbst in Sicherheit zu bringen, denn die eigentlich so Zierliche war schlagartig nicht mehr fromm und ängstlich, sondern hasserfüllt und verkrampft und erschien stärker als jemals zuvor. »Ist das hier die Hölle?«, fragte sie in die verdatterten Gesichter, die sich ihr noch zuwandten, und riss der Mama beim Vorbeigehen das Tablett aus den Händen, die sich davon nicht beeindrucken ließ, sondern einen Ausruf des Erstaunens geltend machte, so als würde sie uns Kinder oder den Hund ermahnen. »Die Scherben räumst aber jetzt sofort selber auf«, schob die Mami hinterher, als sie wieder zur Schank ging, um die Getränke erneut zu zapfen und einzuschenken, und ich setzte mich neben die schunkelnde Oma, weil irgendwer ein deppertes Volkslied sang und Stimmung machte und die Omi die Stimmung sofort spürte. Charlotte war sich indes sicher, dass die Welt untergegangen war und dass es sich bei der Fortsetzung der bekannten Welt nach ihrem Untergang um die allergrößte Strafe Gottes handelte, also beschloss sie, dass es jetzt auch schon wurst (egal) sei, stellte sich auf den Tisch und verlangte nach dem Selbstgebrannten, den der Vati der Gesetze wegen oben auf dem Küchenschrank versteckt hielt. »Her damit!«, schrie sie in Endlosschleife, und zu ihrer eigenen Überraschung stimmte die gesammelte, satte und trunkene Wirtshauskund*innenschaft direkt ein. »Jawoll«, schunkelte die Oma, »her damit!«, und der Papa, der überhaupt nichts von dem ganzen Ausraster mitbekommen hatte, kam aus der Schwingtür geschlüpft und schaute auf einen aufmüpfigen Haufen Dorfbewohner*innen, von denen so manche unsere Verwandten oder Freund*innen waren, und wusste gar nicht sofort, was er denn nun bringen sollte. »Her mit dem Essen?«, fragte er ungläubig. »Geh heast! (Also bitte!)«, krächzte die Anführerin, »den Selbstgebrannten sollst bringen!« »Den Selbstgebrannten?« »Der, von dem manche blind werden halt!« »Her damit!«, verlangte jetzt auch die Mama, und damit war eh alles entschieden, also verschwand der Vati noch mal im aufpolierten Arbeitszimmer und kam mit einer unbeschrifteten Flasche wedelnd wieder hervor. Die Wirtshausbesucher*innen brachen in ekstatische Freude aus, und die Mutti war sich jetzt auch sicher, dass alle restlos den Verstand verloren hatten, und ich fand es auch grad lustig, und die Omi klatschte in die Hände, und das Volkslied wurde immer noch blöder und die Stimmung immer noch besser. Jedenfalls ging Charlotte dann von Tisch zu Tisch und schüttete einer Person nach der anderen den Selbstgebrannten in den Rachen, und diejenigen, die sie am wenigsten mochte, bekamen besonders viel davon ab. Am Ende des Tages waren alle sternhagelvoll und legten sich in der Wirtsstube nieder, manche blieben direkt im Biergarten.

Irgendwann fanden wir Kinder es öde, stiegen hinauf in den ersten Stock und schauten dort fern. Charlotte trat am nächsten Morgen ihren Dienst an, wie immer auf die Minute genau. Meine Eltern waren noch etwas derangiert, aber auch sie nahmen sich der selbstauferlegten Pflicht wieder an. Die Hölle ging weiter, man hatte sich damit abgefunden. Die Hölle, das bedeutete Arbeit ohne Ende im eigenen Betrieb und die Hoffnung auf bessere Umstände, auf mehr Geld – das wurde mir in dieser Sekunde klar, als Charlotte ausrastete –, selbst in der Hölle darf man nur gelegentlich, so selten wie nur möglich die Lust, den Spaß und die Genussfähigkeit verlieren. Denn sonst wird’s unerträglich und entsetzlich, und das will wirklich niemand, dann ist alles verloren, dann wird es wirklich finster, auch ohne Sonne-Mond-Zusammenspiel der Extraklasse.

Arbeit war Charlottes Leben. So begannen schon Geschichten vor dem 21. Jahrhundert. Selbstverwirklichung durch eine sinnvolle Tätigkeit, vielleicht sogar gesellschaftlich relevant und angesehen. In der Charlotte-Variante muss das ohne Sozialprestige funktionieren, ihre Arbeit brachte ihr keinen Respekt ein. Sie war dazu da, ständig einem Koch hinterherzuputzen, für ihn irgendwas herzurichten und zu verräumen, damit er eine elendige Sauerei bei seiner eigenen Selbstverwirklichung machen konnte. Eine Sauerei, die er niemals eigenständig beseitigte, so als würde sie zu seiner Passion nicht dazugehören. Dafür hatte man ja die Charlotte eingestellt. Sie war dazu da, die Träume meines Vaters wahr werden zu lassen (innerhalb ihrer Möglichkeiten). Präziser formuliert: Arbeit war Charlottes Leben, weil Charlotte ihr Leben sonst nicht hätte finanzieren, also leben, können. Freizeit wird in maximal zwei Tage pro Woche gesteckt, das sogenannte Wochenende, da bleibt wenig Zeit, um das Leben zu genießen, und noch weniger Zeit, sich politisch zu organisieren oder sozial zu engagieren.

Ich denke oft an Charlotte, die eventuell längst verstorben ist. Und immer wenn ich an sie denke, fällt mir wieder ein, wie entschlossen sie am Tag des Weltuntergangs, zumindest hatte sie ihn erwartet, zur Arbeit gegangen war. Am 11. 8. 1999 hat eine Reinigungskraft namens Charlotte mir den größten Erkenntnisgewinn meines bisherigen Lebens verschafft. An diesem Tag, während sich die Erwachsenen den Selbstgebrannten reinschütteten und über ihre schmerzenden, abgearbeiteten Körper klagten, beschloss ich, mich für alle Zeiten fernzuhalten von einer demütigen Arbeitsmoral, von Lebenszeitvergeudung durch Arbeit, die mir keine Freude macht. Erst später, viel später, habe ich verstanden, dass es sich dabei selten um eine freiwillige Entscheidung handelt.

Nicht alle können sich Selbstverwirklichung leisten – und dabei gut leben. Manche sorgen dafür, dass andere es schaffen. Sie putzen die Arbeitsplatten, machen Pläne, assistieren, bereiten vor und bereiten nach. Manche gehen beim Versuch zugrunde oder geben irgendwann auf. Ich gehöre nicht dazu.

Charlotte, die den Schnaps ihres Cousins übrigens regelmäßig über Ländergrenzen schmuggelte und genauso gerne teilte wie trank, hat im Moment der größten Resignation den richtigen Impuls gesetzt und durch bedingungslose Hingabe an die Gegenwart den dringend notwendigen Exzess initiiert. Wie wäre das denn sonst auszuhalten? Eben. Die Feste feiern, wie sie fallen, so auch den (verschobenen) Weltuntergang. In einem arbeitsreichen Leben, in einem mit vielen Pflichten und vielen Sorgen, ist der Genuss die verdiente Belohnung. Über die Belohnung hinaus geht die Dekadenz, die verschwenderische Fülle. In so einem kleinen Leben, einem mit mehr Entbehrungen als Bonuszahlungen, ist die Hingabe an Pleasure beinah eine Form des Widerstands. Eine Grenzüberschreitung.

Pleasure steht für Genuss und Bedürfnisbefriedigung: eine Praline, das gute Obst, der Edelschmuck, die Freibadpommes, die Designerhandtasche, der Kuss, die geilen Heels, der Sonnenuntergang, die Umarmung, ein Käsebrot, die Postkarte aus dem Urlaub, der Urlaub, die Berührung, das ausgeschlafene, erholte Aufwachen, der richtige Satz, das merkwürdige Ereignis, die ergreifende Kunst, der alles verschlingende Sex. Um ein Bedürfnis befriedigen und genießen zu können, muss es als solches nicht nur erkannt werden, sondern man muss sich dem Wunsch danach hingeben, in gewisser Weise sich ergeben. Man muss es sich wortwörtlich leisten können. Ohne Scham oder Schuldgefühl. Ein Guilty Pleasure ist kein Pleasure. Pleasure steht dafür, sich selbst und anderen etwas gönnen zu können, Eigennutz und Altruismus nicht im Widerspruch, sondern in einer kongenialen Ergänzung. Aus dieser beinah idealistischen Betrachtung heraus sorgt Pleasure als Haltung auch für Irritationsmomente, für Frustration, ist in gewisser Weise die reinste Form der Provokation.

Pleasure ist die Behauptung des guten Lebens, der Sorglosigkeit, des Luxus, des Vergnügens, der Unterhaltung. Wie ein ewiges Reenactment bekannter Highlife-Szenen, einer bestimmten dekadenten Symbolik, Imitation und Ritual – aber eben auch der Beweis der Genussfähigkeit. Pleasure geht auch kleiner als Jachthafen, Jetset und Edelrestaurant. Pleasure geht auch auf dem Balkon, dem Sofa, in guter Gesellschaft oder allein.

Liegt es in der Eigenverantwortung, ein gutes, schönes, ausschweifendes, sexy, selbstbestimmtes Leben zu führen – entgegen den strukturellen Demütigungen, Niederlagen und Felsbrocken, die in so manche Lebenswege gelegt wurden, dass es scheinbar für immer nur so scheppert? Pleasure ist keine Notwendigkeit, Pleasure ist eine Einladung.

Die Haltung des behaupteten Luxus ist zweifelsohne eine Pose, eine Selbstinszenierung, Darstellung. Meine liebste Spielart des Pleasure ist der Glamour, dazu später mehr. Aber Pleasure ist, meinem Verständnis nach, vielmehr eine Haltung als eine Lüge, ist eine lebensbejahende Praxis – bei manchen bedeutet das: allen Widrigkeiten zum Trotz. Das kostet Kraft, Ressourcen und verursacht Schmerzen. Für andere ist es ein Prinzip, eine Forderung, das sogenannte Entitlement, also eine unverfrorene Anspruchshaltung, eine Beiläufigkeit, Normalität. Pleasure ist moderner Manierismus und das Codewort für Extravaganz. Für mich ist Pleasure eine Haltung, die von unten kommt und die oben entweder als anmaßend, vulgär oder unkritisch wahrgenommen wird. Weil aber jede*r, nicht nur manche, entscheiden darf, was Kritik ist, behaupte ich: Pleasure ist eine ästhetisch-weltanschauliche Revolution.

Mag sein, dass das zu hochtrabend scheint, zu dick aufgetragen und aufgesetzt. Zu schwülstig süß, regelrecht vor Sentimentalität und Emotionalität tropfend, wie fetttriefende Mehlspeisen aus der Fritteuse oder eine lustvoll nasse Vulva. Aber ich glaube daran. So, wie ich an den Humor glaube. An die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz, aber auch an die Ruhe und Erholung. Ich will über das ausbeuterische System lachen und trotzdem in ihm brillieren. Ich will die Gemeinheiten der unfairen Verteilung sämtlicher Mittel adressieren und dafür gelobt und bezahlt werden. Ich will mich der Selbstverwirklichung verschreiben und trotzdem geliebt werden. Nicht nur für meine Kunst, sondern trotz meiner Kunst. Warum das ein Widerspruch zu sein scheint, erkläre ich auch. Ich will nicht nur diese schier bedingungslose Lust aufs Leben zelebrieren, sondern auch die Enttäuschungen, die damit einhergehen, weil sie dazugehören, mich aber nicht zerstören. So viel Macht will ich ihnen nicht geben. Ganz im Gegenteil: Ich will die Liebe, den Sex, die Romanze, den Erfolg, die Selbstbestimmtheit, das Geld, die Sorglosigkeit, die Karriere, das Outfit, die Gesundheit, den Fame, die Geschenke. Ich will mich nicht dafür schämen müssen – weder dafür, dass ich über meine Grenzen gehe, um manches davon zu bekommen, noch dafür, dass ich manches davon bekomme und es mich glücklich macht. Pleasure ist ein Manifest für den Glamour, eine Lanze für das Rumliegen, die Völlerei, den Kitsch. Warum wir alle dieses Manifest benötigen? Die ausführliche Antwort hat mit Luxus und Klasse zu tun, und für die brauche ich exakt 317 Seiten und keine einzige weniger.

Um Pleasure auf die Spur zu kommen, ziehe ich das Konzept des Luxus heran, denn Luxus ist wie ein exklusives Versprechen, eine sinnliche Verheißung, eine pompöse Einladung, eine fantastische Sehnsucht. Die Sahnetorte, der Cocktail, der Pool, der Liegestuhl im Garten, der strassbesetzte Bikini. Luxus ist vage, Luxus ist moralisch, und was wenige wissen: Will man das ausschweifende Leben beschreiben, braucht man ausschließlich drei Alltagskategorien, Kleidung, Essen, Schlaf. Diesen drei Lebenspraktiken folge ich in diesem Buch, denn auf meinem Weg zur Selbstverwirklichung, beim geglückten Versuch des Klassenwechsels und dem Aufstieg auf der Karriereleiter, empfinde ich sie als die hilfreichsten und dankbarsten Kategorien, dem Klassismus auf die Spur zu kommen, der subkutan unsere egalitäre Gesellschaft bestimmt.

Dass es nicht nur mir so geht, beweisen meine Freund*innen. Haben Sie die Gespräche im Freund*innenkreis einmal geclustert? Tatsächlich sind die häufigsten Fragen, die wir einander stellen: Wie war das Essen? Was haben dir der Abend und die Nacht offenbart, oder auch, wie hast du geschlafen? Und was hattest du an?

Meine These ist, dass sich anhand dieser drei Kategorien nahezu alle sozialen Interaktionen, zahlreiche Erlebnisse und Situationen bewerten und verstehen lassen. Essen, Schlafen, Kleidung – sie geben Aufschluss über Zugang, Mangel, Abwesenheit und Überfluss. Manchmal führen sie zu etwas – zu Liebe, zu Sex, zu Sehnsucht, zu Gier, zu Rache, zu Gesundheit, zu Krankheit, zu Glück, zu Unglück.

Knapp fünfundzwanzig Jahre nach dem Beinah-Weltuntergang trage ich eine kurze, graue Radlerhose, einen pinken Spitzen-BH und den dazu passenden Stringtanga, ein cremeweißes, semitransparentes Shirt aus Seide und eine Plastikhaarspange in Muschelform und Perlmuttoptik. Ich habe stabile achteinhalb Stunden im eigenen Bett geschlafen, meine Träume handelten von der Planung einer Beerdigung und von einem Knödelgericht. Außerhalb des Traums habe ich bisher handgezogene chinesische Nudeln mit scharfer Aubergine und eingelegte Gurken verzehrt und zwei Tassen Kaffee getrunken. Die Welt ist nicht wieder untergegangen, jedenfalls nicht vollständig, und ich will sie genießen. Weil die Parameter, unter denen ich aufwuchs, ein anderes Leben vorsahen, ist das gar nicht so leicht.

Ich ziehe mich an,

Der rote Teppich

Letzten Sommer verstand ich, dass in diesem Leben wirklich nichts zusammenpasst und dadurch alles Sinn ergibt. Ich wachte morgens nach einem Sturm in Berlin auf, der andernorts ganze Landstriche verwüstet hatte, spazierte durch das dezent gewitterbeschädigte Neukölln, traf entgegen meinem eigentlichen Vorhaben den Lover zum Frühstück, da vorübergehend die Züge gestrichen worden waren, hatte dann, als ich doch irgendwann in München ankam, dreißig Minuten Zeit, um mich in ein Outfit, das die Einladungsaufforderung »Cocktail« erfüllte, zu werfen, um anschließend hemmungslos viel Prosecco mit meinen Girls zu trinken, auf dem roten Teppich zu posieren und mich von einer völlig fremden Frau beschimpfen zu lassen. In der Nacht vom 23. auf den 24. Juni 2023 lag ich angesoffen mit schmerzenden Beinen im Bett und erkannte an, dass dieses Chaos, diese Gleichzeitigkeit, mein Leben ist – und dass ich kein anderes haben will. Aber bitte der Reihe nach.

Die Eröffnung eines großen Filmfestivals ist naturgemäß ein Spektakel, das zwischen Glamour und Hilflosigkeit changiert, das Lokalberühmtheiten und tatsächliche Stars zusammenführt, die wiederum von Wartezeiten und Geltungsdrang bestimmt sind. So eine Eröffnung ist, wie jede andere elitäre Veranstaltung der Kulturindustrie, eine einzige große Behauptung, sie erzwingt von den Beteiligten die Fähigkeit zur Pose, die sich oft nur mit Täuschung oder durch gelungene Imitation realisieren lässt. Einerseits herrscht Einigkeit darüber, dass es sich bei diesem, bei all diesen Events um etwas Außerordentliches handelt, um etwas, was man auskosten und genießen will, wofür man sich entsprechend kleidet, anreist, den Terminkalender freischaufelt, die Wichtigkeit auch durch die eigene Präsenz anerkennt und wertschätzt, andererseits herrschen strenge Codes (Kleidung, Benehmen, Gästeliste), zu deren Einhaltung man sich im Laufe des Prozesses irgendwann stillschweigend verpflichtet – schließlich will man ja dabei sein, sonst ginge man nicht hin.

Die einen behaupten das Interesse an der Kunst, zumindest an der zelebrierten Kunstform, die anderen an der Politik, ganz andere behaupten für sich das Außenseitertum und eine rebellische Antihaltung. Das ist die amüsanteste Pose, denn sie entlarvt eine langweilige Trostlosigkeit, Stagnation oder Resignation. Da versichern dann beispielsweise die besser verdienenden Produzent*innen, Regisseur*innen, Schauspieler*innen, Agent*innen, dass ihnen Geld nicht wichtig sei und sie ganz aufopferungsvoll nur für die Kunst lebten und deshalb am allerliebsten diese Events abschaffen würden, auf denen sie regelmäßig mit Preisen und Prestige belohnt werden. Das sind auch die, die Nepotismus nicht zu kennen glauben sowie die Notwendigkeit eines Netzwerkes, das sogenannte und häufig alles entscheidende Vitamin B. Alle haben eigene Ziele an so einem Abend, aber sie alle, und jene dazwischen, bilden die Grundlage einer solchen Gala, auf der Welten aufeinanderprallen. Auch ich behaupte etwas, natürlich tue ich das in meinem kurzen, eng anliegenden Kleid, in meinen zehn Zentimeter hohen Heels, mit meinen scheinbar unfrisierten Haaren, mit meiner Freundinnnen-Entourage, bestehend aus fünfzehn heißen, klugen, auffälligen, schönen Frauen. Was behaupte ich? Eine süffisante Lässigkeit, eine coole Ungerührtheit, unmissverständlich meine Zugehörigkeit, wenn all das nicht ersichtlich ist, zumindest (m)einen Lifestyle.

Als wir ankommen, herrscht ein aufgeregtes Durcheinander. Wir werden sofort gesehen, erkannt, zum Einlass gerufen und durchgelassen. Ich fühle mich wie ein Starlet, das keine Schwierigkeiten vor besonders harten Türen kennt, so mühelos elegant, so ikonisch, so angesagt. Dummerweise ist das kein Standardmodus meines Lebens, aber ein hübscher Moment, um an die Mutter aller It-Girls zu denken, die ich mir seit jeher als Vorbild nahm und zu imitieren versuche, Paris Hilton. Die einst mit ihrer dümmlich wirkenden Performance populär gewordene und dafür verspottete Hotelerbin ist längst für ihren harten Geschäftssinn bekannt. In ihren Memoiren Paris beschreibt sie, wie sie es, zwar bereits bekannt, aber noch nicht international berühmt, dauerhaft auf Gästelisten schaffte und zum äußerst gern gesehenen Partygast wurde.

»Ich weiß noch, wie Sarah die Tür machte und entschied, wer in und wer out war. Die Leute gingen gerne mit mir aus, weil ich immer in war, und ich war immer in, weil ich immer eine fantastische Gruppe von coolen Leuten dabeihatte. Ich habe mir einen unglaublichen Freundeskreis aufgebaut – und nicht nur die berühmten Leute, die man schon kennt. Ich spreche von wunderbar seltsamen, kreativen Menschen, deren Namen Sie vielleicht nicht kennen, obwohl sie L. A. zu dem wunderbar seltsamen, kreativen Ort gemacht haben, der er ist. Ich liebte es, mit Künstlern, Dichtern, Musikern, Filmemachern, Schriftstellern und Technikfreaks zusammen zu sein.«1

Eine gut kuratierte Gruppe ist genauso notwendig wie eine gut kuratierte Party.

Der obligatorische rote Teppich erstreckt sich meterlang, ebenso die Fotowände mit Sponsorenpräsentation. Aufmerksamkeitsökonomie und Hierarchie: Wer wird wo abgestellt, abgelichtet, wer bekommt wie viel Zeit, welche Namen werden gerufen, wer wird ergeben betreut, wessen Fotos sind notwendig, um das Image der Veranstaltung nicht nur zu unterstreichen oder zu belegen, sondern vielleicht sogar aufzuwerten, wer ist nicht wichtig genug? Für wen selbst ist das Foto wichtig, um das eigene Image zu unterstreichen, zu belegen oder es vielleicht sogar durch den Besuch, die Einladung aufzuwerten? Es gleicht einem Staffellauf. In diesem Fall erfüllt die Fotowand draußen eine andere Funktion als die, die im Inneren aufgestellt wurde. Drinnen haben sich die Fotograf*innen hinter einem Absperrband aufgereiht, die einzelnen zu fotografierenden Personen werden von der Festivalcrew angekündigt und tippeln in gähnender Geschwindigkeit los. Stehen, posieren, zwei Schritte weiter, stehen, posieren, zwei Schritte weiter. Je berühmter, umso größer das Interesse, umso lauter die Rufe, umso länger der Moment. Draußen werden auch die weniger wichtigen Promis in Szene gesetzt, Fotos geschossen, die zufälliger wirken sollen, ausgelassener, freundlicher und spaßiger. Die innere Fotowand ist das Sieger*innentreppchen, die äußere die Teilnehmer*innenurkunde. Das Ziel ist natürlich, regelmäßig auf dem richtigen roten Teppich abgelichtet zu werden, mit der Absperrung und Ankündigung, bei den richtig wichtigen Events. Als Zeugnis der eigenen Berühmtheit und Bedeutung landen diese Fotos dann auf den Webseiten der Bildagenturen, werden mit Namen versehen und dienen als Beweis: Die war anwesend, die war drin, man weiß, wer die ist. Fotograf*innen und PR-Personen klammern sich an ihre Fotomappen, das sind Listen, auf denen Namen neben Porträtfotos gedruckt wurden, um keine wichtigen Personen zu verpassen, sezieren die ankommenden Massen. Fans stehen bereit, um Autogramme zu bekommen, die meist gerne gegeben werden, denn sie befriedigen den Wunsch, nicht nur wichtig zu sein, sondern auch erkannt zu werden. Leute suchen sich, streiten am Einlass mit denjenigen, die nach Namen auf iPads suchen, andere lachen zu laut, zu gewollt, zu markant. Ein amüsantes Spektakel, bei dem alle schwitzen und versuchen, diesen Umstand zu ignorieren. Schweißflecken unter den Achseln, wedelnde Fächer vor Gesichtern, glänzende, aufgedunsene Gesichter. Es ist heiß in München. Der Sturm kam nicht mal ansatzweise hier an. Seit Wochen herrscht Hochsommer. Etwas, was die Stadt tatsächlich mühelos kann: Genuss und gutes Wetter. La dolce vita und (deutscher) Glamour.

Teure Sonnenbrillen, Designerhandtaschen, Schuhe aus den neuesten Kollektionen, frisch vom Laufsteg. Die einen besitzen sie, die anderen leihen sich die Statussymbole. Das Geld wird bei so einem Event zur Schau gestellt, präsentiert, schamlos offenbart. Die ewig gleichen, klassischen schwarzen Anzüge. Die merkwürdigsten und die schönsten Kleider. Es ist fantastisch. Jemand schreit meinen Namen, ich schreie einen Namen. Wir besorgen die nächste Flasche Prosecco, ärgern uns darüber, dass wir selbst dafür zahlen müssen, verlieren uns in Small Talk und fallen einander euphorisch in die Arme. Küsschen hier, Küsschen da. Ich liebe es, mich davon verschlucken zu lassen. Von so einem Aufriss. Von so einem Schauspiel. Ich muss dann nicht erst klarkommen, ich bin dann ganz gegenwärtig, wach. Der unbändige Drang, etwas Großes zu erleben oder zumindest etwas zu erleben. Dabei passiert ja ständig was. Steuererklärung, Mietpreiserhöhung, Inflation, Herzschmerz, der Kühlschrank geht kaputt, das Eisfach läuft aus, der Farn vertrocknet, der kleine italienische Supermarkt hat während meiner Abwesenheit geschlossen und ein Lieferdienst stattdessen eröffnet.

Die Flasche ist schneller leer, als uns lieb ist. Eine stellt sich erneut in die Schlange. Namen werden getuschelt, Stars in unmittelbarer Nähe, zum Greifen nah. Heute Morgen sagte ich dem Lover, während wir Händchen haltend durch Neukölln spazierten, dass ich gerne bei ihm bleiben würde. Jetzt wundere ich mich über diesen sentimentalen Zustand. Über meine Lüge. Es muss an einem wetterbedingten Heimeligkeitsgefühl gelegen haben, an einem missverstandenen Wir-gegen-das-Chaos. Ich will nirgendwo sonst sein als hier. Ich wollte immer, seit meiner Land-und-Dorf-Kindheit, an genau diesem Ort sein. Wie konnte ich das vergessen? Ich schiebe die Schuld auf die heuchlerische konservative Drohung, dass ein Leben nur dann schön, erfolgreich und voller Liebe ist, wenn es in einer heterosexuellen Ehe gipfelt. Das habe ich schon enthusiastisch durchexerziert. Der erste Versuch war’s nicht.

Dann mein Fotocall. Ein Mitarbeiter des Filmfests positioniert mich in der Schlange zur richtigen, zur alles entscheidenden Fotowand, meine Girls stehen oben auf der Brüstung und überwachen die Performance. Ich beobachte sie, wie sie mich beobachten: Gelangweilt und ungerührt lehnen sie da, die Handys in der Hand, bereit, im richtigen Moment, dann, wenn ich den Teppich betrete, ein Video aufzunehmen. Nicht nur weil es mir wichtig ist, sondern uns allen. Beweise, Beweise, Beweise. Ich ziehe eine Grimasse. Sie lachen.

Die Schauspielerin Luisa-Céline Gaffron und ich entscheiden uns, gemeinsam das Foto zu machen. Es gibt keinen äußeren Grund dafür, wir haben kein gemeinsames Projekt auf dem Festival oder teilen uns irgendeine öffentlichkeitswirksame Kampagne oder Funktion, die wir dringend unterstreichen müssen. Aber es gibt einen persönlich-gefühlvollen, und das ist auch in Ordnung: Als wir einander vor mehr als zehn Jahren kennenlernten, waren wir klein, aber die Hoffnungen groß, und als wir jetzt gemeinsam in der Schlange stehen, stellen wir im Abgleich mit der Realität fest, dass die Hoffnungen nicht zu groß waren. Etappenziel! Wir lassen uns von der Euphorie einnehmen, von der Erleichterung, von der exaltierten Stimmung, den strahlenden Gesichtern und den Gesprächsfetzen. »Oh, sie ist auch da!« »Ich dachte, er würde nicht mehr eingeladen werden?« »Ah, schau, da ist (irgendein Name, den vermutlich alle kennen)« »Nein, hat sie nicht gesagt!« »Doch!« »Nein!« »Doch!« Wir beschließen, unsere Freundinnenschaft der Presse zu präsentieren, der es egaler nicht sein könnte. Tendenziell kennen sie von uns beiden Luisa, vielleicht hilft ein gemeinsames Foto ja meiner Berühmtheit. Man wird schließlich mit den Leuten assoziiert, mit denen man sich zeigt. So oder so ähnlich las ich das in einem Ratgeber für Businessbabes. Wir werden angekündigt, unsere Namen genannt, dann werden wir auf den Teppich geschickt. Zwei Schritte, stehen bleiben, lächeln, drei Schritte weiter, stehen bleiben. Lächeln, Bein zeigen, Brust raus, gerader Rücken, den Kopf niemals schief halten, das signalisiert Schwäche, heißt es, direkt in die Linse blicken, keine Angst haben, keine Scheu, keine Verunsicherung. Wir halten uns an den Händen, finden das eine schöne Geste. Manche Fotograf*innen rufen etwas, etwas Witziges, etwas Nerviges, etwas Dummes, selten wird etwas Nettes gerufen, um eine Reaktion zu erzwingen. Man muss sie dabei gekonnt ignorieren, darf nicht mit ihnen sprechen, um keine Gesichtsentgleisung zu erzeugen, darf die Körperhaltung nicht verlieren, nicht aus der Rolle fallen, muss sich stets auf das Foto konzentrieren, das man am Ende haben will. Luisa neben mir, an meiner Hand, gibt mir Sicherheit, der schönste Grund, das Foto gemeinsam zu machen. Irgendjemand ruft »Danke«, und die Fotograf*innen blicken uns gelangweilt an. Sie haben genug von uns, genug Material, haben genügend Versuche gemacht, etwas Tolles aus uns herauszuholen. Wir werden nicht mehr benötigt, jemand anderes ist dran. Ich stelle mir vor, wie dieses Foto das Zeugnis meiner Ungewöhnlichkeit darstellen wird. Oder auch nicht. Später werden sie unsere Beine, dadurch mein nur knapp über den Schritt reichendes Kleid, meine phänomenalen Heels, aber vor allem bedauerlicherweise unsere einander haltenden Hände abschneiden. Dabei haben wir so schön performt, und keiner hat es kapiert. Meine Eltern werden es trotzdem ausdrucken und laminieren.

Alles, was danach kommt, ist Entspannung. Wir gehen in den Kinosaal, die Girls und ich sitzen auf der Empore, tauschen unsere Parkettplätze ein, wollen uns absondern, als große Gruppe zusammen sein, erst die Reden, Politik, Kunst, Wirtschaft, Sponsoren, dann läuft der Eröffnungsfilm an, der oft den Grundton eines Festivals setzt. Ich habe hörbar Magenknurren, in der Aufregung vorhin vergessen zu essen. Tina steckt mir einen Müsliriegel zu, wir teilen. Der Abspann. Applaus. Darauf haben alle gewartet. Schnell raus, weil sowieso alle auf die Toilette müssen. Schnell raus, weil es jetzt richtig lustig wird. Schnell raus, weil das Barpersonal immer überfordert ist, die Masse aber gierig. Schnell raus, weil die ersten Tabletts mit Essen schon bereitstehen, es aber dann zu einer längeren Wartezeit kommt und alle Angst haben, nichts zu bekommen. Schnell raus, um mit den Stars Fotos zu machen, ehe sie in ihre Luxushotelzimmer verschwinden, weil sich ein Star stets rarmachen muss, um ein Star zu bleiben. Schnell raus, um das Projekt beim Sender, beim Streamer, bei der Produktionsfirma zu pitchen, bevor es alle anderen getan haben und sich das Zeitfenster der Selbstüberhöhung geschlossen hat. Schnell raus, um der Jury bloß nicht vom eigenen Projekt in ihrer Sektion zu erzählen, aber die eigene Grandiosität zu beweisen, beispielsweise durch eine witzige Anekdote und einen lockeren Umgang mit denjenigen, die über das Preisgeld entscheiden, ganz so, als würde es einem nichts ausmachen oder als wäre das eigene Überleben, Wohlbefinden, die Karriere nicht vom Gewinn abhängig. Schnell raus, um den Programmierer*innen vom Festival den eigenen Film für nächstes Jahr darzubieten, denn es muss ja immer weitergehen. Eröffnungsparty. Diese anstrengende Kombination aus zelebrieren und netzwerken, aus loslassen und Contenance bewahren. Für manche ein Drahtseilakt, eine Geduldsprobe, für andere ein umfassendes Amüsement. Es ist herrlich. Irgendjemand benimmt sich immer daneben. Partygossip, Drogen, Grapschereien, Scherben, Tränen, ausgetauschte Nummern, hilflose Komplimente. In solchen Momenten denke ich ans Ende der Welt, das erregt mich nur noch mehr. Ich will immer das Beste aus so einer Party herausholen, wer weiß, was noch kommt. Es werden Fotos von uns als Gruppe gemacht. Alle sehen entzückend sexy aus. Wir stehen auf dem roten Teppich, der längst nicht mehr von Celebrities und Fotograf*innen bestimmt, der von keinen Absperrungen mehr geschützt wird, sondern nun allen als Untergrund dient, stehen vor dieser Wand, die an diesem Abend die Welt bedeutet. Nach der offiziellen Begrüßung machen dort beinah alle Fotos. Um sie danach zu posten, um zu beweisen, dass man Teil dessen war, was für Extravaganz und Exklusivität steht. Eingeladen, mit der Kulturelite zu feiern, ist gleichwertig mit: die Kulturelite sein. Ich denke an die Aufzählung der perfekten Party, die mir einmal jemand in einer versoffenen Nacht diktiert hat. Der unangenehmste Einladungsgrund ist das personifizierte Hintergrundrauschen. Damit sich was rührt. Damit sich die anderen entspannen und den wesentlich aufregenderen Rollen hingeben können. Dann gibt es die, die eingeladen werden, weil sie hot sind und von allen begehrt, diejenigen, die nachweislich intelligent sind und die Gespräche erträglich machen, die Witzigen und die, die irgendwas liefern, sei es die Musik, seien es Snacks, Drinks oder Drogen. Nicht zu vergessen die, die eingeladen werden müssen, weil sie iconic sind. Glamour, Tratsch, Supplements und Sex, eine gut kuratierte Party besteht aus all diesen Ingredienzen. Weiterhin ist der Ort relevant. Aber als gut kuratierte Gruppe funktioniert die perfekte Party auch in der Waschanlage einer Tankstelle.

Wir posieren, kontrollieren die Fotos, verlangen mehr, bessere, mit Blitz, nehmen mit einer vielleicht arroganten Selbstverständlichkeit diesen Raum ein, zwingen andere zu warten, bis wir zufrieden sind (bleiben dabei aber stets cute, dazu später mehr). Der DJ, der bis dahin mittelmäßig ablieferte, spielt einen Eurodance-Hit, und wir tanzen, davon wird ein Video gemacht. Die unterschiedlichen Stylings passen überhaupt nicht und deshalb extrem gut zusammen. Keine wirkt in ein Motto gezwängt und verkleidet, sondern auf ihre Art hot, extravagant, stilvoll und anbetungswürdig (ich liebe meine Freundinnen). So eine Gruppe ist unschlagbar. Jede von uns ist jederzeit bereit, die anderen zu verteidigen, auch wenn es gar nicht notwendig ist. Ein schöner Umstand zwar, aber eine entsetzliche Grundvoraussetzung, dass man Banden bilden muss (und was für Banden sollen das sein, der Tussi-Club?), um sich gegenseitig zu retten, weil es immerzu gefährlich werden kann – und dann niemand zu Hilfe eilt. Erst recht kein Prinz auf einem Schimmel. So einen habe ich überhaupt noch nie gesehen.

Ich löse mich, will zur Toilette, navigiere mich durch die Menge, schiebe manche dezent zur Seite, muss einmal durch den ganzen Raum, bin zum ersten Mal seit Stunden allein. Bin von diesem Trubel wie high. Genieße die Lautstärke, die Gesprächsfetzen, die nervöse Stimmung und Atmosphäre im Raum. Es wird vegane Currywurst serviert. Ein Versuch, es richtig zu machen, der nicht gelingt. Die Idee ist nicht schlecht. Wurst, ohnehin ein unsexy Gericht, als Gegengewicht zur bourgeoisen Veranstaltung. Als Marker der Ungezwungenheit, der Lässigkeit. Das vegane Substitut als Zeichen des Bewusstseins und der zeitgemäßen Esskultur. Allerdings muss eine (vegane) Currywurst richtig geil sein, damit sie überhaupt als Gericht funktioniert. Ist sie zu sabschig, also zu weich, verkommt sie zu einer traurigen Mittelmäßigkeit wie Mikrowellenessen, ist die Soße zu fad, also nicht gut genug abgeschmeckt und gewürzt, kann auch diese das Unterfangen nicht retten (macht es aber auch nicht schlimmer), und als Ergänzung benötigt so eine Currywurst immer (immer!) sehr gute Pommes, die hier fehlen. Das Catering für solche Veranstaltungen ist eine Herausforderung, da Konservatismus, Extravaganz und guter Wille aufeinanderprallen. Was ich den Organisator*innen aber auch in diesem Punkt anerkennend lassen muss: Es ist ein schöner Anblick, die gut angezogene Elite Currywurst aus kleinen Schälchen essen zu sehen und zu beobachten, wie sie ihr Geschick, sich und ihre Roben nicht zu versauen, unter Beweis stellen müssen. Ich höre die ersten Gerüchte, dass die Drinks gleich etwas kosten werden, und weil bei allen das Geld nicht mehr so locker sitzt, vor allem nicht in der Filmbranche, verbreitet sich diese beängstigende Neuigkeit schneller als Syphilis in europäischen Großstädten. Lieber noch ein paar Gläser auf Vorrat holen.

Business und Pleasure sind in der Kulturwelt eng verwandte Zustände. Im Idealfall lassen sie sich verbinden, damit das Business erträglicher ist und man selbst ständig vergisst, dass man in diesem Kulturbetrieb andauernd arbeitet, weil es keine Grenzen des eigenen Schaffens gibt. So ein kreatives Leben ist uferlos, in jeglicher Hinsicht. Da reichen sich der Selbstbetrug und die Selbstverwirklichung so euphorisch die Hände, dass man sich selbst beim Staunen ertappt, wie erschreckend einfach die Selbstausbeutung vonstattengeht. In meinem Fall genügt es, wirklich alles als Material zu betrachten und dementsprechend alles der Öffentlichkeit und also der Kommerzialisierung freizugeben. Dann gibt es kein sündhaftes Nichtstun mehr, sondern eine Dauerproduktion und Verwertungslogik. Toll wäre nur, wenn die Kunstproduktion gemeinhin auch als richtige Arbeit verstanden werden würde. Sei es drum. Man, also ich, wollte es, das kreative Leben, schließlich so und nicht anders, und man muss die Einladungen zu derlei Veranstaltungen ja nicht annehmen.