9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

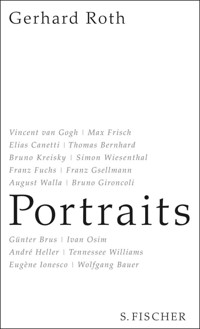

Mehr als dreißig Jahre lang hat Gerhard Roth neben seiner Arbeit als Romancier Menschen porträtiert, die zu den größten und bemerkenswertesten ihres Faches gehören. Viele dieser aus intensiven Begegnungen entstandenen Porträts widmen sich bedeutenden Autoren wie Elias Canetti, Max Frisch oder Thomas Bernhard, andere beschäftigen sich mit außergewöhnlichen künstlerischen Außenseitern wie August Walla, Bruno Gironcoli und Franz Gsellmann. Darüber hinaus spannt sich der Bogen weit: vom Bombenleger und mehrfachen Mörder Franz Fuchs bis zum Fußballtrainer Ivan Osim, vom »Zirkuskünstler« André Heller bis zum legendären österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky. Vincent van Gogh: Geheimnisse und Wahrheiten – Max Frisch: Fuchsjagd an den Ufern des Zürichsees – Elias Canetti: Im Spiegelkabinett der zweitausend Masken – Thomas Bernhard: Der lebendige Tote – Bruno Kreisky: Ein österreichisches Schauspiel – Simon Wiesenthal: Der Ingenieur der Erinnerung – Franz Fuchs: Das Bombenhirn – Franz Gsellmann: Die Weltmaschine am Ende der Welt – August Walla: Die Welt im Zimmer – Bruno Gironcoli: Der Künstler als Regent des Chaos – Günter Brus: Eine abenteuerliche Reise durchs Gehirn – Ivan Osim: Der schweigende Merlin des Fußballsports – André Heller: Ein Circustraum – Tennessee Williams: Der Schlangenbeschwörer – Eugène Ionesco: »Ich habe alle meine Fässer geleert« – Abschied von Wolfgang Bauer

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 294

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Gerhard Roth

Portraits

Impressum

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2012

© Gerhard Roth 2012

Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

ISBN 978-3-10-401820-1

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Vincent van Gogh

Geheimnisse und Wahrheiten

Vincent van Gogh: Der Innenhof des Hospitals von Arles, 1889. Öl auf Leinwand, 73 × 92 cm. Sammlung Oskar Reinhart »Am Römerholz«, Winterthur

Ich war 21 Jahre alt und studierte im vierten Semester an der Grazer Universität Medizin, als ich mir die in gelbes, grobes Leinen gebundene Ausgabe einer Auswahl von Briefen Vincent van Goghs an seinen Bruder Theo kaufte, die vom Langen Müller Verlag gerade herausgebracht worden war. Ich nahm sofort den zweiten Band aus dem Schuber und begann mit dem Abschnitt »Arles 1888–1889«, denn zuallererst wollte ich die Briefe, in denen van Gogh vom Warten auf Paul Gauguin berichtet, lesen, von seinen Vorfreuden und Vorbereitungen auf die Ankunft des Malerfreundes, den Schwierigkeiten des darauffolgenden Zusammenlebens und schließlich der Selbstverletzung van Goghs, dem legendären »abgeschnittenen Ohr«.

Ich hatte 1957, im Alter von fünfzehn Jahren, schon Vincente Minellis berühmten Film »Lust for Life« mit Kirk Douglas in der Rolle van Goghs und Anthony Quinn als Gauguin gesehen, und die dort gezeigten Gemälde, das Leben und der Freitod des genialen Künstlers waren mir seither nicht mehr aus dem Kopf gegangen.

Ich las die Briefe van Goghs als Tagebuchaufzeichnungen, und ich bewunderte den klaren und farbigen Stil, in dem sie abgefasst waren. Hatte man den Maler nicht für einen Wahnsinnigen gehalten? Nirgendwo entdeckte ich jedoch die Diktion eines Verrückten, in jeder Zeile fand sich nur die eines äußerst begeisterungs- und verzweiflungsfähigen Künstlers, eines Analytikers und Sichhingebenden, eines Sehenden und Sehers, eines ebenso erhellten wie verdunkelten Geistes. Heute noch erinnere ich mich daran, wie sehr mich die farbigen und schwarz-weißen Abbildungen beeindruckten, mit denen die beiden Briefbände reichlich ausgestattet waren, welche die Gedanken und Beschreibungen in van Goghs Briefen als eine Einheit erkennen ließen. Die Bilder, fiel mir auf, waren wie Erzählungen und die Briefe wie Bilder.

Auch die Gemälde »Der Krankensaal des Hospitals von Arles« und »Der Innenhof des Hospitals von Arles« waren abgebildet, allerdings nur in Schwarz-Weiß. Da ich mich, weil ich soeben den zweiten Sezierkurs abgeschlossen und auch ein zweites Mal an einer Gehirnsektion teilgenommen hatte, besonders für Krankheit und Tod interessierte und ich außerdem am Anfang meiner Studienzeit infolge eines Herzstillstandes – einer sogenannten Synkope – beinahe ums Leben gekommen wäre und einen Monat im Krankenhaus hatte behandelt werden müssen, verweilte ich lange bei diesen beiden Bildern und überlegte mir ernsthaft, wie ich wieder krank werden könnte, um die Briefbände frei von Prüfungsdruck und ungestört lesen zu können. Ich war mir darüber im Klaren, dass ich ein Rätsel entdeckt hatte. Ich fasste ja damals alle großen Künstler und Wissenschaftler intuitiv als Rätsel auf: James Joyce und Franz Kafka, Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart, Leonardo da Vinci und Pablo Picasso oder Sigmund Freud und Albert Einstein. Sie verkörperten für mich mit ihrem Werk und ihren Biographien das Rätsel des Lebens überhaupt. Die Briefe und Bilder der beiden Bände führten mich zugleich in mich selbst und weit weg von mir. Immer wieder blätterte ich zu den Abbildungen nach vor oder zurück, und als ich zu van Goghs Verzweiflungstat, dem »abgeschnittenen« Ohr, kam, stieß ich auf das im September 1888 gemalte Bild »Das Nachtcafé«, von dem ich inzwischen zwei Fassungen kenne, die sich vor allem durch die Darstellung des Lichtes der Gaslampen unterscheiden. Sofort fasste ich diese Gemälde als Schlüsselbilder für den überreizten Geisteszustand und die Erschöpfung des Künstlers auf, die die spätere Selbstverletzung mitverursacht haben.

»In meinem Bild vom Nachtcafé habe ich auszudrücken versucht«, schrieb van Gogh, »dass das Café ein Ort sein kann, wo man sich ruinieren, wo man verrückt werden und Verbrechen begehen kann«, und in einem weiteren Brief an Theo machte er die merkwürdige Feststellung: »Manchmal kommt es mir vor, als sei die Nacht viel lebendiger und farbstärker als der Tag«, und: »Ich habe versucht, mit Rot und Grün die schrecklichen menschlichen Leidenschaften auszudrücken. Der Raum ist blutrot und mattgelb, ein grünes Billard in der Mitte, vier zitronengelbe Lampen. Überall ist Kampf und Antithese in den verschiedensten Grüns und Rots, in den kleinen Figuren der schlafenden Nachtbummler, in dem leeren, trübseligen Raum, im Violett und Blau. Das Blutrot und Gelbgrün des Billards kontrastiert mit dem zarten Louis-XV.-Grün der Theke, auf der ein rosa Blumenstrauß steht. Die weiße Kleidung des Wirts, der in einer Ecke des Backofens wacht, wird zitronengelb, blassgrün und leuchtend.«

Zwanzig Jahre später, 1989, habe ich dieses Gemälde für das ZEIT-Museum der 100 Bilder« beschrieben: »Die Lampen hängen als Gestirne in diesem roten Universum«, hielt ich fest, »in dem sich die Gleichgültigkeit der Schöpfung reproduziert. Das Zimmer ist Bühne und All. Der Billardtisch steht massiv in der Mitte des Raumes, als unverrückbares Schicksal, tragisch und unbeteiligt wie ein Seziertisch in einem gerichtsmedizinischen Institut. Dahinter der gelangweilte ›Gehilfe‹ in Weiß.« Ich war offensichtlich noch immer beeinflusst von meinen Erfahrungen in der Grazer Anatomie und erinnerte mich, ohne dass es mir bewusst war, an die Zeit, als ich die beiden Bände mit Briefen gekauft hatte. In meinem kurzen Essay bezeichnete ich van Gogh als Philosophen der Verzweiflung. »In seinen Bildern kommt das Ungewöhnliche im Allergewöhnlichsten zum Vorschein«, schrieb ich weiter. »Der Vorhang des üblichen Sinns ist zur Seite gezogen, und die Dinge stehen ohne sprachliche Bezeichnung da – überdeutlich erkennen wir die ungelösten Rätsel, die wir uns als alltagsphilosophische Voyeure vergeblich zu lösen bemühen.« Und: Van Gogh berühre den Kern der Dinge, dabei gelinge es ihm über den Weg des Bildes, eine Möglichkeit des religiösen Philosophierens zu finden. Alles in van Goghs später Malerei sei okkult und realistisch zugleich: die Schwertlilien ebenso wie die Tapetenmuster, zwei Stühle, ein Bett, der Gang des Irrenhauses in Saint-Rémy, es gebe für ihn keine tote Materie. Die Farben seien gleichsam Klopfgeister der Objekte, van Gogh könne diese hören. Zuletzt resümierte ich, dass unsere Zeit misstrauisch geworden sei gegenüber Geheimnissen. Ich schrieb das aus der Erfahrung heraus, die ich nach dem Abbruch meines Medizinstudiums im Grazer Rechenzentrum gemacht hatte, wo ich fast zehn Jahre lang Leiter der Organisationsabteilung gewesen war.

Erst kürzlich äußerte der österreichische Dirigent Nikolaus Harnoncourt in einem Interview ähnliche Gedanken. »Die Welt ist im Moment«, sagte er, »von der scheinbar rationalen Seite so besessen, dass, außer Habgier, überhaupt nichts mehr zählt. Die Logik kennt keine Moral. Wenn die Menschheit nur auf die Ratio vertraut, werden wir zu lauter Wölfen und Bestien werden.« Und weiter: »Die Aufgabe der Kunst ist unsagbar wichtig, aber geheimnisvoll und nicht zu definieren. Legt man sie auf eine Aufgabe fest, wird sie schon wieder einem Zweck zugeführt und pervertiert.« – »Wir leben in einer nur scheinbar entdeckten Welt«, beendete ich meinen Kommentar zu dem Bild. »Van Gogh spürte nachtwandlerisch noch im Profansten und Banalsten das LostParadise auf. Er öffnete den Blick auf eine neue Dimension: die magische Daseinserfahrung, die mit der Verzweiflung verbunden ist und uns die Welt aus einer visionären Perspektive zeigt – wenn diese Verzweiflung uns nicht wie ein Moloch verschlingt.« – Der Kunsthistoriker Roland Dorn hat herausgefunden, dass van Gogh, in Analogie zu den Romanzyklen Balzacs oder Zolas, unter dem Begriff »décoration« Bildpaare und Reihen entwickelte, in denen er selbständige Werke zueinander in Beziehung treten ließ. »Neben den vor allem in den Bildnissen geknöpften farblichen Beziehungen waren die ausnahmslos im selben Format gehaltenen Werke auch durch Form- und Motivkontraste miteinander verbunden. Dazu gehörten einfache Gegenüberstellungen wie nah und fern, innen und außen, offen und geschlossen, alt und neu, Tag und Nacht, öffentlich und privat.« Dorn sieht ein solches Bildpaar zum Beispiel im »Nachtcafé« und in »Vincents Schlafzimmer« ebenso wie im »Krankensaal des Hospitals von Arles« und dessen Gegenstück, dem »Innenhof«.

Das Pendant zum beschriebenen Nachtcafé – das Schlafzimmer des Künstlers im Gelben Haus vom Oktober 1888 – löst in mir jedes Mal, wenn ich es anschaue, unterdrückte Sehnsüchte nach dem Landleben aus, denn es verheißt eine langsamer vergehende Zeit. Während im »Nachtcafé« an die Rückwand eine schwarze Uhr gemalt ist, hängt im »Schlafzimmer« neben dem grünen Fenster lediglich ein schwarzgerahmter Spiegel, in dem man statt der Kreisbewegung der Zeiger sich selbst sehen könnte. »Diesmal«, schrieb Vincent an seinen Bruder Theo, »ist es ganz einfach mein Schlafzimmer, hier muss es mir die Farbe machen; indem ich durch Vereinfachung den Dingen einen größeren Stil gebe, soll einem der Gedanke an Ruhe oder ganz allgemein an Schlaf kommen. Kurz, der Anblick des Bildes soll den Kopf oder richtiger die Phantasie beruhigen. Die Wände sind blassviolett. Das Holz des Bettes und die Stühle sind frisches Buttergelb, das Laken und die Kopfkissen sehr helles Zitronengrün. Die Bettdecke ist scharlachrot. Der Waschtisch orange, das Waschbecken blau. Und das ist alles – sonst ist nichts in diesem Zimmer mit den geschlossenen Fensterläden. Die feste Derbheit der Möbel muss nur noch die unerschütterliche Ruhe ausdrücken. An der Wand Bildnisse und ein Spiegel und ein Handtuch und ein paar Kleider. Schatten und Schlagschatten sind weggelassen, und die Farben sind flach und einfach aufgetragen wie bei Japandrucken.«

Man kann sich gut vorstellen, in diesem Zimmer zu lesen, zu träumen oder zu schlafen, doch drückt es auch unübersehbar Einsamkeit aus, wenn auch keine quälende. Van Gogh hat des Öfteren von einem Dasein als Malermönch gesprochen, der allerdings alle vierzehn Tage ins Bordell gehe. Mit den Bildern des Nachtcafés und des Schlafzimmers wird dieser Lebensentwurf symbolisch sichtbar. Überdies könnte van Goghs Schlafzimmerbild vorzüglich im Haus von Gontscharows Oblomow hängen, der bekanntlich sein Bett am liebsten gar nicht verließ. Nicht, weil das Gemälde eine bequeme oder gar wohlige Atmosphäre suggeriert, sondern weil es stumm zum Rückzug vom Ich lockt. Die Farbe Gelb dominiert im Übrigen auch in diesem Bild van Goghs wie in zahlreichen anderen. Im Zusammenhang mit einer posthumen Diagnose der Zusammenbrüche und Anfälle des Malers als Schläfenlappenepilepsie zitiert der österreichische Arzt und Schriftsteller Anton Neumayr in seinem aufschlussreichen Buch »Kunst und Medizin« den amerikanischen Arzt Courtney Lee von der Universität Georgetown, der darauf hinwies, dass die Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich übliche Behandlung dieser Krankheit mit Digitalis nicht in streng standardisierten Dosen wie heute erfolgte, sondern in Form eines Aufgusses von Digitalisblättern, womit zwangsläufig falschen Dosierungen Vorschub geleistet worden sei. Noch dazu identifizierte Lee auf den beiden Portraits, die van Gogh 1890 von seinem behandelnden Arzt in Auvers, Dr. Gachet, gemalt hat, jeweils eine Digitalis-Pflanze (Digitalis purpurea). Unter den üblichen Symptomen einer Digitalis-Überdosierung sei neben Ruhelosigkeit und Verwirrtheitszuständen bis hin zu Delirien, führt Neumayr aus, das Auftreten einer Xanthopsie besonders charakteristisch, also einer gelblichen Tönung aller Wahrnehmungen.

Für van Gogh, der diese Farbe schon in früheren Jahren vor einer möglichen Digitalisbehandlung und speziell in Arles leidenschaftlich verwendete (nicht zuletzt in Anlehnung an japanische Holzschnitte), war Gelb auch ein Symbol der Liebe. Außerdem schrieb er seinem Bruder Theo aus Arles: »In diesen vier Tagen habe ich in der Hauptsache von 23 Tassen Kaffee gelebt, und dazu Brot, das ich noch bezahlen muss.« Und: »Um den hohen, gelben Ton zu erreichen, den ich in diesem Sommer erreicht habe«, habe er außerdem »unzählige« Pfeifen Tabak geraucht und unmäßig getrunken. »Ich fühle, dass ich bis zur Vernichtung und völligen körperlichen Leere schaffen muss.«

Ich erwähne dieses Beispiel, um die Fehleinschätzungen von Ärzten, was den Geisteszustand und die Denkweise extremer Künstler wie van Gogh betrifft, zu illustrieren. Das Van-Gogh-Gelb war mir nicht zuletzt durch den Einband meiner zweibändigen Briefausgabe von Anfang an vertraut. Es steht schon für den Maler der Pariser Zeit im Frühjahr 1886 und hält bis zu dem Bild des Weizenfeldes in Auvers-sur-Oise am 27. Juli 1890 an, in dem sich van Gogh der Legende nach die Schusswunde zugefügt haben soll, an der er zwei Tage später im Dachzimmer seines Gasthofes starb.

Das für van Gogh katastrophale Zusammenleben mit dem älteren und robusten Paul Gauguin im Gelben Haus an der Place Lamartine in Arles vom 23. Oktober 1888 bis zum 23. Dezember dieses Jahres endete bekanntlich mit der dramatischen Selbstverletzung (an der van Gogh beinahe verblutet wäre). Es gab zuvor, wie Gauguin in seinen Erinnerungen »Vorher und Nachher« schreibt, erregte Diskussionen, van Gogh berichtet sogar von einer »unerhörten, elektrischen Spannung« zwischen ihnen und setzt fort: »Manchmal sind wir hinterher so erschöpft wie eine elektrische Batterie nach der Entladung.« Mit ausschlaggebend für den Vorfall waren die Unvereinbarkeit ihrer schwierigen Charaktere und die grundsätzlich verschiedenen Ansichten beider über Malerei. Unter anderem arbeitete van Gogh stets an Ort und Stelle vor seinen Motiven, Gauguin hingegen pflegte sich in sein Atelier zurückzuziehen und seine Werke aus dem Kopf zu schaffen. Während van Gogh außerdem das »Paradies«, zumindest aber sein »Farbenparadies« im Süden Frankreichs zu finden glaubte, suchte Gauguin das seine wie schon einmal und auch später bei den sogenannten »Primitiven« in der Südsee. Beide fanden, wie es das ungeschriebene Gesetz der Paradiessuche will, dort stattdessen bald die Hölle und zuletzt den Tod.

Erst am 30. Dezember berichtete die Lokalzeitung des Arrondissements Arles, »Le Forum Républicain«, in der Rubrik »Chronique locale« von dem Vorfall: »Vergangenen Sonntag um ½ 12 am Abend ist ein gewisser Vincent van Gogh, Maler, aus Holland kommend, in die Maison de la Tolerancé Nr. 1 gekommen, hat eine gewisse Rachel verlangt und ihr sein Ohr übergeben, indem er sagte: ›Bewahren Sie diesen Gegenstand sorgfältig auf.‹ Darauf ist er verschwunden. Über diese Tat informiert, die nur die eines armen Geistesgestörten gewesen sein kann, hat sich die Polizei am nächsten Morgen zu diesem Individuum begeben, das sie in seinem Bett liegend vorfand, beinahe kein Lebenszeichen von sich gebend. Dieser Unglückliche ist eilig ins Krankenhaus eingeliefert worden.«

Die Version, van Gogh habe sich das ganze Ohr abgeschnitten, findet sich bei zahlreichen Zeitzeugen, unter anderem auch in den späteren Aussagen der im Jahre 1890 21-jährigen Tochter seines behandelnden Arztes, Dr. Gachet, in Auvers, angeblich der letzten Liebe Vincents, die an der Strenge ihres Vaters gescheitert sei und als Ursache des Selbstmordes van Goghs genannt wird, wie auch der damals 13-jährigen Tochter seines Zimmerwirtes, Adeline Ravoux. Beide hat van Gogh portraitiert, das heißt, beide konnten ihn auch genau betrachten. Nach Meinung der Medizin handelt es sich beim abgeschnittenen Ohr jedoch um eine weitere Legende. Hätte van Gogh es tatsächlich vollständig vom Kopf abgetrennt, wäre er innerhalb kürzester Zeit verblutet, da das Organ durch sieben Arterien versorgt wird. Auch die spätere Witwe Theos, Johanna »jo« Bonger, spricht von einem Ohrläppchen und dem darüber befindlichen Knorpel, die sich ihr Schwager abgeschnitten habe.

Bei der Interpretation des Vorfalles scheint allerdings der Umstand zu wenig beachtet, weshalb van Gogh das amputierte Organstück, in Packpapier eingewickelt, der Prostituierten Rachel (an anderer Stelle fällt auch der Name Gaby) zukommen ließ. Das seltsame Verhalten van Goghs kann wohl kaum nur als Affekthandlung aufgefasst werden. Handelte es sich möglicherweise bei der gesamten Auseinandersetzung mit Gauguin um einen Exzess aus Eifersucht? Van Gogh hatte bekanntlich im Winter 1881/82 in Den Haag mit der pockennarbigen, schwangeren Prostituierten Clasina (»Sien«) Maria Hoornik und deren vierjähriger Tochter zusammengelebt. Der Umstand, dass Rachel (oder Gaby) eine Prostituierte war, wäre also für ihn mit Sicherheit kein Hindernis gewesen, sich in sie zu verlieben. Und weiter spekuliert: Vielleicht konnte van Gogh es nicht ertragen, dass auch Gauguin mit Rachel (Gaby) verkehrte – und um die Hypothese auf die Spitze zu treiben: Es wäre nur logisch gewesen, dass Gauguin die Hintergründe des Vorfalles dann verschwiegen hätte, war doch Vincents Bruder und Beschützer Theo sein Galerist, von dem auch er wirtschaftlich abhängig war. Ebenso hätte sich van Gogh schwergetan, die Ereignisse in einem solchen Licht darzustellen, da ihm das vermutlich noch mehr geschadet hätte, als es ohnehin schon der Fall war.

Eine andere Theorie widmet sich einer angeblich latenten Homosexualität van Goghs. Dieser soll in Arles in der Nacht zweimal an das Bett seines Malerfreundes getreten sein und den Schlafenden angestarrt haben, bis Gauguin, der dadurch erwacht sei, ihn gefragt habe, was er wolle. Daraufhin habe sich van Gogh jedes Mal wortlos zurückgezogen, so Gauguin.

Der Hauptgrund für van Goghs seelische Krise dürfte jedoch die Verlobung Theos mit Johanna »jo« Bonger gewesen sein, denn van Gogh war ja von den finanziellen Zuwendungen seines Bruders vollständig abhängig. (»Geld ist heutzutage das, was früher das Recht des Stärkeren war«, hatte Vincent ihm schon aus Den Haag geschrieben.)

Nach der Einlieferung in das Krankenhaus und der Internierung in einer Einzelzelle zu Weihnachten 1888 wurde van Gogh Anfang Jänner 1889 vorübergehend entlassen. Wegen einer weiteren Krise in den ersten Februartagen wurde er aber neuerlich in das Hospital gebracht, und nach der abermaligen Entlassung Ende Februar kam es schließlich zu einer für ihn demütigenden Zwangsinternierung im Krankenhaus: 30 Bewohner um das Gelbe Haus an der Place Lamartine, wo van Gogh noch immer wohnte, hatten beim Bürgermeister schriftlich deponiert, dass sie sich von ihrem Nachbarn bedroht fühlten. Erst am 23. März 1889 erwirkte van Goghs Malerfreund Paul Signac, der ihn im Hospital besuchte, seine endgültige Entlassung, doch van Gogh entschied sich freiwillig, in die Nervenheilanstalt Saint-Rémy zu gehen, nachdem sein Bruder am 18. April in Amsterdam geheiratet hatte – zweifellos ein Schock für den Rekonvaleszenten, drohte ihm jetzt doch wirklich ein Sturz ins Bodenlose. In Sain-Rémy blieb er ein Jahr, bevor er nach Auvers zog, um dort nur noch zwei weitere Monate bis zu seinem Selbstmord zu leben. Kurz zuvor hatte er noch Theo, dessen Frau und deren eben zur Welt gekommenes Kind in Paris aufgesucht, wobei es zwischen den Brüdern zu einem heftigen Streit kam. Es ist anzunehmen, dass Vincent für die weitere Zukunft nicht mehr an die wirtschaftliche Unterstützung durch seinen Bruder glaubte.

Den »Krankensaal des Hospitals von Arles« und sein Gegenstück, den »Innenhof des Hospitals von Arles«, habe ich in meiner zweibändigen, gelben Briefausgabe, in der sie, wie gesagt, nur in Schwarz-Weiß abgebildet waren, so oft betrachtet, dass ich sie in meiner Vorstellung auch heute noch in Schwarz-Weiß sehe. Sie sind mir daher als trist, als Bilder eines Hoffnungslosen, eines Eingeschlossenen in Erinnerung, der den Krankensaal und den Innenhof als Teil eines Gefängnisses sieht. Dieser Eindruck trifft bei den farbigen Reproduktionen der beiden Gemälde nur auf das erste, den »Krankensaal«, zu, das van Gogh übrigens erst zehn Monate später in der Anstalt Saint-Rémy vollendet hat. Dort fügte er dem Bild noch einige um einen Ofen sitzende Patienten hinzu.

Die im Katalog des Römerholz-Museums Winterthur abgedruckte Röntgenaufnahme des »Krankensaals« erinnert an einen Holzschnitt; sie verstärkt sogar noch den Schwarz-Weiß-Eindruck des Bildes, wie ich ihn im Kopf behalten habe. Die Darstellung lässt an Leere, Unheimlichkeit und Tod denken, aber auch an einen Schiffsbauch, der von Lichtstrahlen durchzogen ist und in dem blinde Passagiere nach nirgendwo befördert werden. Auch in Farbe vermittelt das Gemälde eher einen dumpfen und bedrückenden Eindruck. »Ich hatte einen Artikel über Dostojewskij gelesen, der ein Buch ›Erinnerungen aus einem Totenhause‹ geschrieben hat«, erklärte van Gogh dazu in einem Brief an seine Schwester Wilhelmine, genannt Wil, »das hat mich veranlasst, eine große Studie wieder vorzunehmen, die ich in Arles, im Saal der Fieberkranken, gemacht hatte.«

Vergleicht man das Gemälde mit dem »Nachtcafé«, so ergibt sich eine Parallele, die herumlungernden Gestalten betreffend. Überhaupt könnte das »Nachtcafé« – wie der »Innenhof« – ein Pendant zum »Krankensaal« sein. Aber an Stelle der Uhr im roten Raum befindet sich ein Kreuz an der Rückwand des »Krankensaals«. Die grellen Farben der Vorhölle sind jetzt der Monotonie von »Weiß, lila Weiß und grünem Weiß«, wie van Gogh festhält, gewichen. »Hie und da ein Fenster mit rosa oder hellgrünem Vorhang. Der Fußboden rote Ziegel. Es ist sehr einfach.«

»Der Innenhof des Hospitals von Arles« macht als farbige Reproduktion hingegen einen freundlichen, allerdings auch abgeschiedenen Eindruck. Etwas Friedliches, Schutzverheißendes geht von dem Bild aus. Es stellt, so erscheint es mir, eine verträumte Zeitinsel dar, einen spirituellen Ort mit einem Goldfischteich, Bäumen, Blumenbeeten und zwei Stockwerken mit Arkadenbögen eines ehemaligen Klosterkreuzganges. Zwischen den Arkadenbögen sind Menschen zu erkennen, als handelte es sich um eine fotografische Momentaufnahme.

Während ich den »Innenhof des Hospitals von Arles« und den »Krankensaal« betrachte, sehe ich mich als jungen Mann – nun wirklich krank geworden – mit der zweibändigen Ausgabe der Briefe Vincent van Goghs im Bett liegen. Wie lange es gedauert hat, bis sich mein Wunsch erfüllt hat, weiß ich nicht mehr. Aber während ich noch darüber nachdenke, fallen mir die Krankenzimmer ein, in denen ich im Laufe meines Lebens gelegen bin, die Krankenhäuser, die mich als Patienten oder Besucher oft genug erschreckten, mir aber andererseits auch die Möglichkeit boten, zu mir selbst zu kommen. Sie waren naturgemäß Orte des Leidens, der Verzweiflung, der Schmerzen, des Abschieds und der Trauer – andererseits aber auch der Hoffnung, der Genesung und sogar der Freude.

Und ich denke an die sogenannten »Anstalten«, früher »Irrenhäuser« genannt, die ich, ich weiß nicht warum, wieder und wieder aufsuche, als ob ich einem inneren Zwang folgte. Den Feldhof in Graz, in dem mein Großonkel interniert war, der damals, wie alle übrigen Patienten, mit einem Steireranzug bekleidet war und meine Mutter anflehte, nach Hause kommen zu dürfen. Das »Haus der Künstler« in Gugging, in dem Ernst Herbeck, August Walla, Johann Hauser und Oswald Tschirtner untergebracht waren und das von den Künstlern Johann Fischer, Johann Korec, Johann Gaber und anderen heute noch bewohnt wird. Die Triester Anstalt des Psychiaters Basaglia besuchte ich nach dessen Tod für mein Buch »Der See«; in einem Madrider psychiatrischen Notfallzentrum recherchierte ich für meinen Roman »Das Labyrinth«; den Steinhof in Wien besichtigte ich für »Am Abgrund«; San Servolo, das wie Gugging heute eine Universität geworden ist – nach Jonathan Swift eine naheliegende Verwandlung –, suchte ich bei einem meiner Venedig-Aufenthalte auf, um eines Tages darüber zu schreiben; und wiederum den Grazer Feldhof, inzwischen zur Sigmund-Freud-Klinik geworden, als meine Mutter nach einem Schlaganfall dort die letzten Tage ihres Lebens verbrachte. Ich hatte fast mein ganzes Leben lang und immer wieder mit Geistes- oder Nervenkranken zu tun. Meine Großmutter litt am Tourettesyndrom, und doch war sie der wunderbarste Mensch meiner Kindheit. Ich war zu dieser Zeit fest davon überzeugt, dass »Irre« ein außergewöhnliches Geheimnis mit sich herumtragen.

Allmählich verblassen meine Erinnerungen, und ich stelle fest, dass ich noch immer den »Innenhof des Hospitals von Arles« anstarre. Der scharfsinnige Van-Gogh-Spezialist Matthias Arnold schrieb über dieses Bild: »Durch starke Lebensfreude signalisierende Farbkontraste suggeriert van Gogh gleichsam das Gegenteil von dem Bedrückenden, das ihm real in diesem Gebäude widerfahren ist. Auf seinem Bild wirken Hof und Gebäude wie die dekorative Kulisse für ein fröhliches Theaterstück.«

Doch der »Selbstmörder durch die Gesellschaft«, wie Antonin Artaud, der selbst lange in einer Anstalt untergebracht war, sein Buch über van Gogh nannte, konnte sich nur mit der Arbeit an seinen Bildern und dem Schreiben der Briefe über seine wahre, vom Elend geprägte Existenz hinwegtäuschen. Mit durchdringender Klarheit – stellte ich bei der Lektüre meiner gelben, zweibändigen Ausgabe der Briefe fest – und doch wie in Trance erkannte er die Wunder der Welt und zugleich ihre Schrecknisse, an denen er schließlich zugrunde ging.

Max Frisch

Fuchsjagd an den Ufern des Zürichsees

© Gerhard Roth

© Gerhard Roth

© Gerhard Roth

Bevor ich Max Frisch in Zürich traf, stellte ich mir vor, ich müsste ihn als Chinesen mit schläfrigen Lidern und einem lebhaften Verstand beschreiben, und im Entfernten dachte ich an chinesische Bestatter in Wildwestfilmen. Ich traf ihn nicht zum ersten Mal, und doch war es auf eine bestimmte Weise neu, denn ich sollte über ihn schreiben, und meine Freude war deshalb verbunden mit der Last der Absichten. Auf dem Flug beschloss ich, alle Absichten zu vergessen und mich frei von Verpflichtungen zu fühlen. Und da ich mir ohnedies keine Fragen ausgedacht hatte, fiel es mir umso leichter, mir nichts vorzunehmen. Als wir uns dann in seiner Apartementwohnung begrüßten, stellte er mir eine rothaarige Frau Mitte dreißig vor; sie trug Brillen, ihr Haar war hochgesteckt, in einer Hand hielt sie ein beschriebenes Papier. Offenbar war sie sehr beschäftigt. Frisch hatte sie mir als »Alice« vorgestellt und plötzlich Englisch gesprochen, und ich hatte kurz an »Lynn« gedacht, die in der Erzählung »Montauk« als amerikanische Freundin beschrieben wird.

Frisch war enttäuscht. Am Vortag hatte er Proben zu seinem Stück »Triptychon« im Zürcher Schauspielhaus gesehen und beschlossen, »nicht mehr hinzugehen«. Der Regisseur, sagte er, sei nervös, man fasse ihn als Belästigung auf, da fahre er lieber. (Da Max Frisch ohnedies die Absicht hatte, nach New York zu fliegen, wie ich wusste, würde er die Abreise eben vorverlegen.) Das Telefon läutete, er meldete sich und führte ein Gespräch auf Schwyzerdütsch, in dem er sich über das Theater beklagte (er könne nicht in seiner Wohnung arbeiten, wenn »die da oben« probten), und ich sah mich ein wenig um. Die Wände waren weiß, einige Graphiken, Parkettböden. Das Zimmer war geräumig, dezent möbliert, aber nüchtern. Ein Bücherregal mit einer kleinen, alten Fotografie einer Frau (seiner Mutter), ein Kamin mit einem Abzug, Ledercouch und Lederfauteuils, ein Speisetisch mit Stühlen unter einem runden Metalllampenschirm, ein Fernsehapparat, eine Stereoanlage und ein hölzerner Lehnstuhl, in dem er gerade mit dem Gesicht zum Fenster saß und telefonierte. Eine Stützmauer trennte das Wohnzimmer vom Vorraum. Dort bemerkte ich einen kleinen Saurier auf Rädern, der wie Kinderspielzeug vor der Wand stand – offenbar bestand ein Zusammenhang zwischen ihm und dem Roman »Der Mensch erscheint im Holozän«.

Inzwischen hatte Frisch, an der Pfeife saugend, die er von Anfang an geraucht hatte, das Gespräch beendet und sich mir gegenüber hingesetzt. Sein Gesicht wirkte auf eine überraschende Weise schülerhaft, die dicke Hornbrille ließ seine Nase kleiner erscheinen. Etwas in seinem Gesicht war nicht gealtert, ich dachte zunächst, es hänge mit seinen vollen Wangen zusammen, dann aber bemerkte ich, dass es die Nase war. Er schaute mich an und wartete offenbar darauf, dass ich damit begänne, ihm eine Frage zu stellen, und so fing ich an, darüber zu reden, woran ich beim Lesen seiner Bücher gedacht hatte. Er meinte, was Geiser, der in »Der Mensch erscheint im Holozän« ohne besondere Kontakte zu seiner Tessiner Umwelt auf einem Berg lebt, betreffe, dass auch er keine Beziehung zur Landbevölkerung habe. Sie sei nur an »Affari« (Geschäften) interessiert, sagte er und macht mit den Fingern die Bewegung des Geldzählens. Nur »Affari«, alles nur »Affari«. »Wenn sie von mir etwas im Radio oder aus der Zeitung hörten, sprachen sie mich nur darauf an, dass es gute ›Affari‹ sein müssten. Ich habe dort kaum Umgang mit den Menschen gehabt« (das Haus im Tessin habe er sich – als er gerade Geld gehabt hätte – wegen Alfred Andersch gekauft, der dort sein Nachbar gewesen sei) … Er geht hinaus, Wasser fließt, und er kommt mit einem Glas Whisky zurück. Außerdem, fährt er fort, sei die Popularität für ihn ein gewisses Hindernis, Umgang mit Menschen zu haben. Erst seit er Alice kenne, treffe er in New York jetzt auch »andere« Menschen. Aber in Zürich sei das schwierig. »Neulich hat mich beim Fleischhauer die Verkäuferin angesprochen«, sagt er, »und gefragt, ob ich Schauspieler sei. Als ich verneint habe, hat sie mir mit Bestimmtheit erklärt, dass sie mich vom Fernsehen kenne. – ›Sie sind Schriftsteller!‹ – Dann hat sie mich natürlich mit dem Dürrenmatt verwechselt.«

Er trägt einen blauen Pullover und graue Cordhosen, von der Straße dringt gedämpfter Lärm herauf. Manchmal verharrt er beim Sprechen auf einem Buchstaben, überwindet das Hindernis und spricht weiter. Alles um mich hat das Fluidum des Geradlinigen, Sauberen, Abgezirkelten, Rationalen und erinnert an seine Bücher. Aus den wenigen Unterrichtsstunden »Darstellende Geometrie«, die ich in der Schule noch verstehen konnte, glaube ich mich an ein Verfahren erinnern zu können, bei dem die Punkte eines Körpers oder einer Figur auf ein Koordinatensystem aufgetragen und sodann auf eine Gerade, die die »Wahre Größe« heißt, übertragen werden. Erst dann ist es möglich, die dreidimensionalen Körper in die eine Dimension des Blattes Papier oder der Schultafel zu bringen (ich bezweifle, dass ich den Vorgang richtig geschildert habe). Wenn ich an die Erzählung »Montauk« denke, in der Max Frisch, wie er sagt, bis an seine »Schamgrenze« gegangen ist, sehe ich vor meinem inneren Auge eine geometrische Figur auf weißem Papier, die Brösel eines Radiergummis und einen gespitzten Bleistift. Er habe lange gezögert mit einer Veröffentlichung, betont er.

Ich antworte, dass gerade »Montauk« ein Buch gegen die herrschende Normalität sei, gegen das Versteckenspiel mit den eigenen Wünschen, Gedanken und Erfahrungen vor den anderen. Dieses Buch, in dem er als verheirateter Mann ein Wochenende mit einer Geliebten beschreibt, sei deshalb wichtig, weil ein als »seriös« geltender Schriftsteller bei der Wahrheit bleibe und sich zu ihr bekenne. »Mein französischer Übersetzer«, antwortet er darauf, »ein Kommunist, hat auf meine Frage, ob er Bedenken habe, das Buch zu übersetzen, entgegnet, nein, dieses Buch sei ein politisches Buch.« Vor der Zeit der »Sexualbefreiung« hätten Sympathie und Sexualität nicht genügt, um mit einem Partner zu schlafen – »es musste immer die große Liebe sein. Das habe ich mir auch lange selbst eingeredet, wenn ich mit einer Frau zusammen war: dass es die große Liebe ist. Die Sexualbefreiung ist dann aber plötzlich eine Verpflichtung geworden. Man ist dumm dagestanden, wenn man nicht jede sich bietende Gelegenheit wahrgenommen hat, das war auch schon wie ein Zwang.« Wir schwiegen kurz. Da mich seine Ansichten über Tod, Gewalt und Selbstmord (»Vereinigung Freitod«, Tagebuch II) interessierten (und von jeher ist der Selbstmord ein Problem, das mich beschäftigt, und von jeher gibt es kaum eine längere Periode, in der ich nicht daran denke, wenngleich die Ursachen wechseln), und da mir, als wir einander gegenüber Platz nahmen, ohne einen besonderen Grund ein Satz aus »Stiller« eingefallen war, der mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf ging, sprach ich ihn aus und fragte ihn, welche Bewandtnis es damit habe. Ich hatte übrigens nur ein Fragment des Satzes in Erinnerung, das ungefähr so lautete: Er (Stiller) wüsste seinem Anwalt zu erzählen, was geschieht, wenn man sich eine Kugel in die Schläfe schießt … Zu meiner Überraschung konnte sich Frisch an den Satz nicht mehr erinnern. Ich wiederholte ihn, erklärte mein Interesse, daraufhin erhob er sich und begann, die Pfeife im Mundwinkel, das Glas in der Hand, im Zimmer herumzugehen. »Ich habe nie einen Versuch unternommen, aber die Einladung zum Selbstmord ist immer wieder da. In der Jugend war das stärker, aber mit dem Älterwerden ist es seltener geworden … Im Vordergrund ist immer der Gedanke gestanden: Wann ergibt sich der Augenblick, in dem ich den anderen meinen Tod zumuten kann. Diese Überlegung ist mit der Zeit immer wichtiger geworden. Und eines Tages kommt der Punkt, an dem man nicht mehr die Vitalität hat, sich umzubringen. Man nimmt sich zwar vor, es zu tun, wenn man beispielsweise unheilbar krank würde, aber man macht es dann doch nicht … Warum haben die Menschen in den KZs nicht Selbstmord begangen, obwohl sie wussten, was auf sie zukam?« Er rätselt darüber nach, pafft die Pfeife, schweigt und sagt plötzlich: »Mit zunehmendem Alter verliert man die Vitalität, es zu tun.«

»Ich erinnere mich«, falle ich ein, »dass ich in Glücksmomenten an Selbstmord gedacht habe.«

Max Frisch: »Ja, aus Überschwang … In der Jugend war das manchmal da.«

Ich: »Und ich frage mich, ob Sie wissen, weshalb Sie es nicht getan haben.«

Max Frisch: »Die Angst vor dem Schmerz, vor dem technischen Versagen könnten Hindernisse sein.«

Ich: »Wenn die Möglichkeit bestünde, auf einen Knopf zu drücken und man wäre tot, hätten Sie es getan?«

Max Frisch: »Sicher … Ich denke, die Grundstimmung, sich zu töten, wäre eine Leichtigkeit, eher etwas sehr Schwebendes.« Dabei macht er eine Figur wie ein Balletttänzer, stellt einen Fuß auf die Spitze, die Pfeife im Mund und führt mit den Händen Flatterbewegungen aus.

Aber sofort schränkt er auf eine Frage ein, dass eine starke Ablehnung seiner Arbeit für ihn nie ein Grund zum Selbstmord gewesen wäre. Das hätte nur seinen Trotz erweckt, »es denen doch zu zeigen«. Zurückgehalten hätte ihn übrigens auch, dass man Menschen kenne, die Mitleid mit einem hätten, denen man das Mitleid aber nicht gönne. Oder die Sorge, dass einem »der Akt« womöglich aus der Hand genommen würde. Die Gefahr von Störung oder gar eine Störung selber »versauten« einem den Akt.

Da der Selbstmord häufig ein umgepolter Mord ist, sich also der Hass auf einen anderen Menschen gegen den Betreffenden selbst gerichtet hat, und da mir die Möglichkeit, in ein kriminelles Geschehen verstrickt zu werden, nicht unmöglich erscheint, kommen wir auf Verbrechen zu sprechen. Max Frisch, noch immer auf und ab gehend, gibt zur Antwort, er verspüre »keine Affinität« zu Verbrechen. Nicht die Angst vor Strafe sei es, die ihn davor zurückgehalten habe … wenngleich ihm die Frage, wie komme man sechzig, siebzig Jahre durchs Leben, ohne jemanden ermordet zu haben, berechtigt erscheine … Es hätte manchmal so wenig gefehlt … »Ich habe die Vorstellung«, sagt er auf einmal ruhig und sich wieder setzend, wobei er eine Schachtel Zündhölzer in der geschlossenen Hand hält, »dass ein Verbrechen wie ein Traumereignis passieren könnte: Dass man vor jemandem steht, und dieser ist tot, ich habe den Revolver in der Hand, und der Tote hat die Munition aus der Waffe im Leib. Man kann eindeutig nachweisen, dass ich es gewesen bin, aber ich bin es trotzdem nicht gewesen. Und in einer Gerichtsverhandlung, bei der ich als Täter überführt werde, würde ich zum Schluss nur sagen können: Ich bin es nicht gewesen … ich bin es nicht gewesen … Vor einem Jahr habe ich zum ersten Mal einem Mordprozess beigewohnt, es handelte sich um einen Transvestiten, der seine Frau ermordet hatte. Ich bin froh, dass ich kein Geschworener gewesen bin, denn ich glaubte ihm sein (nicht gespieltes) Gefühl, unschuldig zu sein, und dass er sich nicht erinnern konnte. Ich glaube auch, dass es so etwas gibt wie ein Hereinbrechen von außerhalb der Persönlichkeit liegenden Motivationen: Ich habe zum Beispiel nie den Trieb verspürt, jemanden vor die U-Bahn zu stoßen, und trotzdem könnte ich es gemacht haben.«

»Kennen Sie nicht den Drang zur Gewalttätigkeit?«, falle ich ein.

»Nein. Ich kenne ihn nicht.« Er steht auf, stellt das Glas auf den Tisch und beginnt, wieder im Zimmer herumzuwandern. »Die Wut des Vernachlässigten könnte ein Grund sein, gewalttätig zu werden. In einem ekstatischen Zorneszustand wäre es vielleicht möglich. Kennen Sie die Szene im Tagebuch II, wo sich ein Mann und eine Frau in einer Skihütte aufhalten und der Mann bemerkt, wie sich die Frau anderen Burschen zuneigt, und der Mann geht Holz hacken? … Ich habe gerade einen Stamm vor mir liegen, auf den ich mit der Axt einschlage, da kommt die Frau zu mir heraus und will mit mir reden. Ich sage ihr, sie solle weggehen, sie will aber nicht, ich wiederhole es und hebe die Axt, und sie geht weg … ich weiß auch nicht, was daraus geworden wäre, wenn sie geblieben wäre … Jähzornig bin ich schon … Liebhaber erschlägt Freundin mit der Axt …« Nach einer Pause fügt er hinzu: »Das sind Fragen, die permanent offen sind, bevor es getan ist. Dass es nicht geschehen ist, ist keine Antwort auf die Frage.«