7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Daphne Penrose ermittelt

- Sprache: Deutsch

Very British: Mord in Cornwall Ein prächtiger Tag im Spätsommer. In dem kleinen Städtchen an der Mündung des Fowey Rivers herrscht tiefe Ruhe. Daphne Penrose, Postbotin der Royal Mail, bemerkt auf ihrer täglichen Runde, dass die Fenster des alten Fischerhauses bereits den zweiten Tag offen stehen. Das Haus ist verwüstet, von Mrs. McKallan, der schottischen Malerin, fehlt jede Spur. Zur selben Zeit fischt Daphnes Mann Francis an der Fähre nach Polruan eine männliche Leiche aus dem Wasser: den Reeder Edward Hammett. Dann tauchen zwei weitere Leichen auf. Und Daphne und Francis wird klar: Der zuständige Chief Inspector wird diesen Fall niemals lösen! Die beiden beginnen heimlich zu ermitteln. Und zwar mit höchst eigenwilligen Methoden …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 368

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Thomas Chatwin

Post für den Mörder

Ein Cornwall-Krimi

Über dieses Buch

Very British: Mord in Cornwall

Ein prächtiger Tag im Spätsommer. In dem kleinen Städtchen an der Mündung des Fowey Rivers herrscht tiefe Ruhe. Daphne Penrose, Postbotin der Royal Mail, bemerkt auf ihrer täglichen Runde, dass die Fenster des alten Fischerhauses bereits den zweiten Tag offen stehen. Das Haus ist verwüstet, von Mrs. McKallan, der schottischen Malerin, fehlt jede Spur. Zur selben Zeit fischt Daphnes Mann Francis an der Fähre nach Polruan eine männliche Leiche aus dem Wasser: den Reeder Edward Hammett.

Dann tauchen zwei weitere Leichen auf. Und Daphne und Francis wird klar: Der zuständige Chief Inspector wird diesen Fall niemals lösen! Die beiden beginnen heimlich zu ermitteln. Und zwar mit höchst eigenwilligen Methoden …

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juli 2018

Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Redaktion Heike Brillmann-Ede

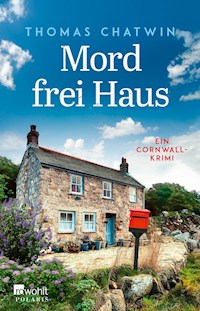

Umschlaggestaltung FAVORITBUERO, München

Umschlagabbildungen PMUK, Tanasut Chindasuthi/shutterstock.com

ISBN 978-3-644-40397-0

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für Wally und ihre wunderbare Fähigkeit, im richtigen Augenblick unter der Atlantiksonne sichtbar geworden zu sein

Prolog

Schon immer hatten sie in Fowey Respekt vor der Ebbe, aber auch verschiedene Meinungen darüber. Ein Meer, das zweimal am Tag die Bucht leer trinken konnte, musste eine Menge Leben in sich haben.

Die Großmutter von Daphne Mary Penrose, die als junges Mädchen noch pilchards, Cornwalls Sardinen, in die Bottiche geschaufelt hatte, behauptete fest, dass Gott mit jeder Ebbe auch ein bisschen Sünde aus den Buchten spülte.

Daphnes einigermaßen gebildete Mutter glaubte zwar nicht mehr an den Unfug mit der Sünde und kannte die Kraft des Mondes, aber eine Naturgewalt, die einem etwas wegnahm, konnte in keinem Fall etwas Gutes bedeuten.

Erst Mrs. du Maurier, die in der Nähe von Fowey im Herrenhaus Menabilly ihre berühmten Bücher schrieb und nach der Daphne benannt worden war, hatte eine interessantere Variante in das Leben der kleinen Daphne Mary gebracht.

An einem Tag im Mai war Daphne Mary mit klappernden Schutzblechen nach Menabilly geradelt, wo ihre Mutter im Haushalt half. Mrs. du Maurier hatte wieder Bücher bereitgelegt. Draußen am Gartentisch, vor einem frisch signierten Stapel der Neuauflagen von Rebecca und Jamaica Inn, zog die Schriftstellerin augenzwinkernd eine große Tüte unter ihrem Stuhl hervor und drückte sie ihr in die Hand. Obendrauf lag die langersehnte Geschichte von Fowey von John Keast. Daphne Mary kannte niemanden, der so elegant und doch burschikos wirkte wie Mrs. du Maurier. Wahrscheinlich sahen nur berühmte Schriftstellerinnen so aus.

Nachdem sie noch zusammen Kekse gefuttert hatten, war Mrs. du Maurier mit der Kleinen zum Meer hinuntergegangen, und sie hatten den hohen, langen Wellen zugeschaut. Mrs. du Maurier erklärte Daphne Mary, dass die wahren Geheimnisse in der Flut lagen, nicht in der Ebbe, wie die meisten Menschen glaubten.

«Bleiben die Geheimnisse dann in Fowey?», hatte Daphne gefragt. Schließlich kam danach die Ebbe wieder.

«Oh ja», hatte Mrs. du Maurier lächelnd gesagt. «Fowey ist voller Geheimnisse. Man muss nur die Augen aufhalten.» Dann hatte sie ihre weite Männerhose hochgekrempelt und war mit Daphne an der Hand bis zu ihrem Segelschiff gewatet.

1

«In der Luft schwebte ein Geruch von Teer und Tauen und verrosteten Ketten, ein Geruch von Flut. Unten, vor dem Hafen, um die Spitze, war das offene Meer.»

Daphne du Maurier, Mein Cornwall

Dass ausgerechnet die fröhliche Daphne in eine Reihe von Mordfällen verwickelt werden würde, hätte niemand von ihren Freunden gedacht. Mellyn Doe und die Fergusons hatten zwar schon mal darüber gewitzelt, dass sie vielleicht auch einen mumifizierten Rentner hinter einem Briefkastenschlitz in der Tür entdecken könnte, so wie kürzlich dieser Postbote in London, aber alles andere wäre undenkbar gewesen. Erst recht in einem beschaulichen Küstenort wie Fowey, in dem man jeden Fremden schon daran erkannte, dass er den Ortsnamen falsch aussprach und nicht «Foy» sagte, so wie die Einheimischen.

Wie konnte man Daphne Penrose am besten beschreiben?

Francis hatte bei seiner letzten Geburtstagsrede mit dem Glas in der Hand über sie gesagt, sie sei so einzigartig wie der Sonnenaufgang am Strand von Porthcurnow, so belesen wie Mrs. du Maurier und für mehr Überraschungen gut als der Hafen von Fowey. Alle hatten begeistert applaudiert.

Ihre Freundinnen beschrieben Daphne – den zweiten Vornamen Mary hatte sie irgendwann verschwinden lassen – als fröhlich und zupackend, zuverlässig, pragmatisch und in jeder Lebenssituation wissbegierig. Francis nannte diese letzte Eigenschaft schlichtweg Neugier. Auch daran, dass sie gerne mit dem Kopf durch die Wand ging, hatte er sich in über fünfundzwanzig Jahren Ehe gewöhnt. Meistens tat sie es erfolgreich und ohne nennenswerte Blessuren, wie er zugeben musste.

Daphne selbst sah sich natürlich kritischer. Bei genauem Hinsehen war ihre Nase einen kleinen Tick zu spitz, die Lachfältchen zeichneten sich zu auffällig ab, die Wangenhaut war ab fünfzig etwas eigenwillig geworden, und die braunen Haare hätten ruhig voller sein können – von ein paar schlechten Gewohnheiten, die sie gut verbergen konnte, nicht zu reden. Alles in allem war die Unvollkommenheit aber erträglich.

Francis liebte vor allem Daphnes trockenen Humor, ein Erbe ihres englischen Großvaters und vieler kornischer Vorfahren. Leider hatte Großvater Colonel Waring auch einen kleinen genetischen Scherz an seine Enkelin weitergegeben – seine Schlaflosigkeit bei Halbmond. Und nur bei Halbmond.

Es war eine Macke, die ganz und gar nicht zu Daphnes Ausgeglichenheit passte. Unzählige Male hatte sie in den vergangenen Jahren das Internet nach Erklärungen durchforstet und sich Ratgeber gegen Schlafstörungen gekauft. Doch nichts half. Sie wurde ihre seltsame Insomnie nicht los. Solange der Vollmond hell leuchtete oder das Nichts des Neumondes regierte, schlief sie tief und fest. Doch kaum stand nachts eine schmale silberne Sichel am Himmel, wurde sie zum Hamster. Francis sah die Sache pragmatischer und erklärte sie zu einer Profiteurin der Nacht, die kreativ sein konnte, wenn andere schliefen.

Auch die Nacht vom Dienstag zum Mittwoch, dem ersten Tag im Juli, war eine Hamsternacht. Der heftige Wind hatte sich im Laufe des Abends gelegt und war einer milden Brise gewichen. Während sich die letzten grauen Wolkenfetzen über dem Ärmelkanal verzupften und einem dauerhaften Hoch Platz machten, erschien vor Daphnes Schlafzimmerfenster der schönste Halbmond seit Monaten, «ein verdammter halber französischer Brie», wie Großvater Waring immer gesagt hatte.

Entsprechend kurz war Daphnes Schlaf. Gegen vier stand sie genervt auf, warf sich ihren roten Bademantel über und ging in den Garten. Langsam wanderte sie barfuß über den Rasen. Sie genoss die kühle Feuchtigkeit des Grases und den milden Wind aus der Bucht. Vom Rasenhügel hinter dem Rosenbeet konnte sie nach unten zur Hafeneinfahrt blicken.

Die breite Flussmündung des River Fowey, der aus dem Bodmin Moor und dem Hügelland kam, bildete zugleich die Hafenbucht des Küstenstädtchens Fowey. Selbst im fahlen Licht des Halbmondes konnte man die Hanglage Foweys erkennen, die Umrisse der riesigen Kiefern oben auf dem Kamm und die pittoresken Fischerhäuser darunter, die sich in Etagen bis zum Quai hinab erstreckten. Wie Glühwürmchen leuchteten überall in der Bucht die Positionslichter der ankernden Segelschiffe und Motorboote. Nur das Dorf Polruan auf der anderen Seite der Hafeneinfahrt blieb verschwommen im Nachtdunst.

Wie überall an der Südküste Cornwalls war das Ufer zerklüftet, sobald man die schützenden Häfen oder Sandstrände verließ. In Fowey erstreckten sich die Klippen sogar bis in die Bucht. Noch im Garten konnte Daphne hören, wie das Meer an die Felsen klatschte. Dahinter lag tiefschwarz der Ärmelkanal wie ein schlürfender schwarzer Riese, der sich nicht zeigen wollte. Auch das Tuckern von Booten drang herauf, es gehörte nachts zum Hafen wie das Klirren eingeholter Ankerketten oder die fernen Stimmen der Fischer und Angler, die noch vor Morgengrauen auslaufen wollten.

Nur im hinteren Teil der Bucht, wo der River Fowey sich mit dem Hafenwasser vermischte, fiel Daphne etwas Ungewöhnliches auf.

Es war ein Privatboot, das unbeleuchtet und lautlos dahinglitt, als wollte es nicht gesehen werden. Der robuste, fast rundliche Rumpf des Kajütbootes – gerade groß genug, um bei Wind und Wetter die Bucht und die Küste zu befahren – war typisch für die Gegend. Da Daphne am Fluss aufgewachsen war, erkannte sie schnell, dass am gewohnten Bild etwas nicht stimmte. Nur wer die Strömung und die Untiefen genau kannte und etwas zu verstecken hatte, wagte, ohne jedes Licht zu manövrieren. Daphne wusste von Francis, dass auch in dieser Saison wieder Diebe unterwegs waren, die sich auf Bootsmotoren und Schiffsausrüstungen spezialisiert hatten.

Das Schattenboot, immer noch unbeleuchtet, wurde langsamer. Jetzt war doch ein Motor zu hören, der die Fahrt zu stoppen schien. Für Sekunden sah Daphne eine Gestalt an der Reling, die etwas über Bord hievte. Es sah aus wie eine Boje, aber das machte keinen Sinn. Es musste sich um etwas anderes handeln.

Sie überlegte, ob sie schnell das Nachtfernglas holen sollte, das Francis für seine Wildbeobachtungen benutzte und das er in seinem Arbeitszimmer aufbewahrte. Doch sie ließ es. Er hätte sich am nächsten Morgen zu Recht über ihre Neugier lustig gemacht.

Plötzlich wendete das Boot und fuhr in den Fluss zurück, als wäre seine Aufgabe erledigt. Daphne hegte den Verdacht, dass jemand Müll entsorgt hatte, der mit der nächsten Ebbe ins Meer hinaustreiben sollte.

Ihr wurde kalt. Sie zog ihren Bademantel enger und ging quer über den Rasen ins Haus zurück, um sich noch einmal für ein Stündchen hinzulegen.

Als sie um halb sieben wach wurde, hatte Francis das Haus schon verlassen. Auf dem Küchentisch lag ein Zettel, der sie daran erinnerte, dass er heute früher als sonst zu einer Besprechung im Hafenamt sein musste. Eigentlich hätte sie die Notiz gar nicht gebraucht, die hastig aufgerissene Packung mit Cornflakes und die halbvolle Tasse Tee auf dem Küchentisch verrieten alles. Verschlafen blickte sie nach draußen zu ihrer Wetterstation, den beiden Cornwall-Palmen, auf deren hohen Stämmen die dichten Palmwedel wie gefiederte Kugeln saßen. Kein Windhauch bewegte sie, kein Blatt war nass.

Daphnes eigene Routine begann um acht. Während der Hafenort wieder zum Leben erwachte, war sie bereits auf dem Postfahrrad unterwegs. In ihrer orangefarbenen Weste der Royal Mail fühlte sie sich zwar wie ein Käfer, aber wenigstens war der Käfer bunt. Wie immer im Dienst hatte sie ihre braunen Haare zu einem Pferdeschwanz nach hinten gebunden. Da sie bei jedem Wetter unterwegs sein musste, erschien es ihr praktischer, sich um ihre Frisur keine Sorgen machen zu müssen. Sie mochte ihre Arbeit, zumal es nur ein Halbtagsjob war. Seit ihre Tochter Jenna in London studierte, wäre es ihr zu eintönig gewesen, jeden Tag nur sehnsüchtig darauf zu warten, bis Francis abends vom Hafen zurückkam. Früher hatte sie in einem von Foweys Buchläden gearbeitet, aber dort hatte man Personal einsparen müssen.

Fahrradfahren in Foweys steilen Gassen war eine Herausforderung. Daphnes Waden waren inzwischen so hart wie Eisen.

Sie liebte es, Fowey erwachen zu sehen. In den engen Gassen, in denen früher die Sardinenfischer gelebt hatten, wurden die Cafés geöffnet, unterhalb der Esplanade legte die erste Fähre quer über die Bucht nach Polruan ab. Janet Burton schrubbte eifrig den Bürgersteig vor ihrem Modegeschäft, weil sie gehört hatte, dass vormittags ein Bus mit Amerikanerinnen ankommen sollte. Der alte Wilbert, gestützt auf seinen Stock, sah ihr dabei zu. Ihm fehlten zwei Vorderzähne, die er bei der Marine verloren hatte, als er in Falmouth vom Mast gefallen war – Prinz Philip direkt vor die Füße. Es war eine berühmte Geschichte.

«Amerikanerinnen?», fragte Wilbert bissig. Er war knorrig wie die Eichen am Fluss. «Die wollen euch die Männer wegnehmen. Richtige Männer gibt’s nur noch hier.»

Janet lachte. «Richtige cornishmen wissen, was sie an uns haben.»

Nebenan wurde die Tür von Foweys Aquarium aufgesperrt. Der Kassierer schleppte wie jeden Morgen das Klappschild mit dem lebensgroßen Konterfei des berühmten Riesenhummers Leonard vor die Tür. Auch nachdem Leonard längst das Zeitliche gesegnet hatte, blieb er eine Attraktion in Cornwall:

Leonard – Foweys Lobster aus dem Guinnessbuch der Rekorde. 1,26 Meter lang und 20 Pfund schwer.

Als Daphne ein Bündel Briefe an der Kasse des Aquariums abgegeben hatte und wieder auf die Straße trat, fiel ihr der Rummel am Hafenplatz auf. Sie schob ihr Fahrrad zum Quai, wo sich eine neugierige Menschenmenge versammelt hatte.

Gerade war das neue Kreuzfahrtschiff der Reederei Hammett in die Bucht eingelaufen. Die Luft vibrierte vom Motorenlärm des Schleppers, der die marineblaue Princess of Cornwall zu ihrem Ankerplatz gezogen hatte. Jetzt lag die Princess – eher klein, aber nobel – auf der anderen Seite der Bucht, wo der Hafen genügend Tiefe hatte. Offensichtlich waren nur Mannschaft und Schiffshandwerker an Bord, was aber niemanden erstaunte, denn als Einwohner von Fowey führte der Reeder Edward Hammett traditionell jedes neue Schiff als Erstes seinen Mitbürgern vor.

Die Meinungen am Quai waren gespalten. In erster Reihe stand Betty Aston, groß, blond und ladylike. Ihr kritischer Blick auf Boote war gefürchtet. Da es für sie noch sehr früh war, hatte sie als wettergegerbte Seglerin einfach einen blauen Regenhut über die unfrisierten Haare gestülpt. Mit zusammengekniffenen Augen nörgelte sie lautstark am Bug des neuen Schiffes herum, den sie als zu kurz und ästhetisch unbefriedigend empfand. Vom Bootsbauer Trevillian Ward kam dagegen Lob für die Aufbauten, aber Kritik am Heck. Der Hotelier Jake Ferguson rechnete allen vor, dass die viel zu wenigen Kabinen kaum Gewinn machen konnten, wobei ihn Betty genüsslich daran erinnerte, dass sein Hotel wohl auch keinen großen Gewinn einfuhr. Alle lachten und winkten fröhlich dem Kapitän der Princess zu, der sich auf der Brückennock zeigte.

Daphne kannte fast jeden hier. Jetzt, mit zweiundfünfzig Jahren, war ihre Menschenkenntnis so weit gereift, dass sie mit ziemlicher Sicherheit sagen konnte, ob jemand einen guten oder schlechten Tag hatte. Mrs. Plummer beispielsweise, die füllige Haushälterin von Vikar Ipswich, musste heute einen schlechten Tag haben. Sie wirkte fahrig, während sie auf das Schiff starrte. Ihr Blick schien geistesabwesend, und ihre Hände spielten nervös am weißen Kragen ihrer geblümten Bluse. Ipswich selbst war nicht am Quai zu sehen.

Amüsiert beobachtete Daphne, wie Betty Aston sich energisch ihren Weg durch die Menschenmenge bahnte, um wieder nach Hause zu gehen. Betty war zwar ihre Freundin, aber ihre scharfe Zunge war nur zu ertragen, wenn es gelegentlich kleine Freundschaftspausen gab. Jetzt war gerade wieder einmal Zeit dafür, nachdem Betty ihr neulich einige Taktlosigkeiten an den Kopf geworfen hatte.

Der Druck der Flut hatte zugenommen. Nachdem die Ebbe sechs Stunden zuvor den River Fowey nahezu leer gesogen hatte, füllte das Meer ihn wieder auf. Zusehends erhoben sich die Schwimmstege zu normaler Höhe.

Trevillian Ward – braun gebrannt, unrasiert und mit strubbeligen schwarzen Haaren – hatte Daphne entdeckt, die mit beiden Händen ihr Fahrrad hielt. Er arbeitete sich zu ihr durch.

«Morgen, Miss Royal Mail.» Er hatte einen kleinen Tick und zwinkerte mit den Augen. Das hatte er schon als Nachbarjunge im Sandkasten getan.

«Hallo, Trevillian. Was sagst du zu Edwards Schlachtschiff?»

«Nicht schlecht. Angeblich hat er sich mächtig dafür verschuldet.»

«Er wird’s schon irgendwie verkraften.»

Auf dieser Seite des Hafens roch es nach Fisch, Schiffsmotoren lärmten. Eine Horde Möwen hatte entdeckt, dass auf der Quaimauer leckere tote Krabben zu finden waren. Das ohrenbetäubende Vogelkreischen machte jedes Gespräch schwer.

«Ich wollte dir was zeigen», rief Trevillian durch den Lärm.

«Wie bitte?» Daphne musste sich zu ihm vorbeugen.

«Ich will dir was zeigen.» Trevillian deutete zum blauen Rumpf des Kreuzfahrtschiffes. «Siehst du die rote Boje vor der Princess? Die gehört nicht hierher. Hat sich irgendwo losgerissen und könnte gefährlich werden. Du solltest deinen Mann informieren.»

Jetzt sah Daphne die Boje auch. Langsam trieb sie am riesigen Schiffsrumpf der Princess vorbei, von links nach rechts, als wollte sie unbedingt bemerkt werden. Foweys und Polruans Bojen war gelb und blau, eine rote Boje war hier so fremd wie ein Kakadu in der Möwenkolonie. Als Bootsbauer wusste Trevillian nur allzu gut, wie leicht die Eisenkette oder eine Leine unter der treibenden Boje in eine Schiffsschraube geraten konnte.

«Danke, Trevi, ich werde Francis gleich anrufen.»

«Okay.» Ohne noch mehr Worte zu machen, verschwand der Bootsbauer wieder zwischen den Beobachtern in der ersten Reihe.

Die auffällige Boje driftete jetzt am Bug des Kreuzfahrtschiffes entlang. Daphne fiel die nächtliche Szene auf dem Fluss ein. Vielleicht hatte sie es doch richtig gesehen, und der unbekannte Skipper hatte tatsächlich eine Boje über Bord geworfen. Genau diese Boje.

Aber warum?

Eine Privatjacht fuhr vorbei. Die Bugwelle warf den prallen Kunststoffballon wie ein Wurfgeschoss gegen den Schiffsrumpf der Princess. Für Sekunden tauchte etwas Dunkles, Schweres unter dem roten Schwimmkörper auf. Daphne hatte keinen Zweifel: An der Eisenkette unter der Boje hing etwas Illegales, was immer es sein mochte. Sie zog ihr Handy aus der Posttasche und wählte die Nummer von Francis. Als Flussmeister war er auch für die Sauberkeit von Foweys Hafenwasser verantwortlich.

Statt Francis ging die Sekretärin der Hafenoffiziere ans Telefon, Sybil Cox. Daphne beschrieb ihr, was sie beobachtet hatte, auch nachts.

«Wie geheimnisvoll», meinte Sybil kichernd. «In China versenken sie so ihre Leichen.»

«Dann hoffen wir mal, dass es nur ein Müllsack ist», antwortete Daphne. «Und machen Sie die Meldung bitte gleich, Sybil.»

«Schon auf dem Bildschirm», sagte Miss Cox fröhlich. «Seltsamer Sack bedroht Fowey.»

2

«Sein Blick, der über die niedrige Brüstung der Kaimauer wanderte, ruhte auf dem stillen Hafen, die Schiffe schwangen langsam mit der Flut.»

Sir Arthur Thomas Quiller-Couch, The Mayor of Troy

Von allen interessanten und weniger interessanten Adligen Cornwalls war Baronet Sir Tyler Killigrow der witzigste und exzentrischste. Er war so rund wie Churchill, führte in fünfter Generation eine Porzellandynastie und war ein leidenschaftlicher Angler. Sein verbeulter Pick-up stand immer dort am Ufer, wo es Meeräschen oder Lachse zu fischen gab. Ein schlauer Reiher müsste nur nach Sir Tylers Pick-up Ausschau halten, um die besten Fischgründe zu finden, behauptete Francis immer.

Diesmal hockte Killigrows wuchtiger Körper auf einem Klappstuhl neben der Autofähre. Seine Angelrute war in den Kies gerammt. Während er selbst in Bodinnick saß, fiel sein Blick auf Foweys Hafen schräg gegenüber. Er sah Foweys gesamte Wasserfront, die steilen Treppen und Leitern, die von den Häusern nach unten zu ihren Liegeplätzen führten, und die Uferlokale mit ihren Markisen. Er liebte diesen Platz direkt neben dem hübschen weiß-blauen Haus Ferryside, das schon in den zwanziger Jahren im Besitz der Familie du Maurier gewesen war, lange bevor Tochter Daphne später das Herrenhaus Menabilly für sich entdeckt hatte.

Neben Sir Tyler lagen zwei Labradorhunde, einer mit braunem, der andere mit schwarzem Fell. Als sich das kleine Patrouillenboot des Hafenamtes mit Francis Penrose an Bord näherte, sprang nur der schwarze Hund auf, der andere blieb wie tot liegen. Tyler Killigrow hob winkend die Hand. Francis setzte den flachen Bug des Kunststoffbootes sanft aufs Ufer, blieb aber hinter dem Steuerstand.

«Guten Morgen, Mr. Penrose», rief Sir Tyler zum Boot hinüber. Seine graue Angelweste hatte Flecken und war sonnengebleicht. «Was für ein herrlicher Meeräschentag!»

«Wir wollen uns nicht beklagen», antwortete Francis mit kurzem Blick zum Beuteeimer und zum faulen Labrador. «Was ist mit Ihrem Hund?»

«Fuffy ist beleidigt», sagte Sir Tyler. «Mein Vetter Adrian ist gestorben und hat ihm so gut wie nichts vererbt.»

«Wie bedauerlich!» Francis kannte die Marotte des Baronets schon. «Sie werden ihn hoffentlich trösten.» Tatsächlich war die Sippe der Killigrows dafür bekannt, auch ihren Hunden etwas zu vererben. Dem schwarzen Labrador gehörte die alte Mühle von Polham, die Cockerspanielhündin von Sir Tylers Ehefrau war Eigentümerin eines Parkhauses in Newquay. Das war zwar juristisch wertlos, und die Killigrows behandelten die Erbschaften durchaus augenzwinkernd, aber abschaffen wollte diese Tradition der Wertschätzung von Hunden auch niemand.

«Probleme in der Bucht?», fragte Sir Tyler. Ihm war nicht entgangen, dass das neue Kreuzfahrtschiff den Hafenbetrieb durcheinandergebracht hatte. Seine Wangen leuchteten von der frischen Luft.

«Wir suchen eine rote Boje, die nicht hierhergehört. Irgendetwas scheint damit nicht zu stimmen.»

«Ach die!», rief der Baronet. «Die ist vor zwei Stunden an uns vorbeigeschwommen. Merkwürdiges Ding, sah aus, als wenn eine Jacke darunter hing. Kurs Hafeneinfahrt.» Als erfahrener Segler und alter Geschäftsmann begann er, flink im Kopf zu rechnen. «Jetzt ist Flut, vier Knoten Fahrt, sieben Knoten Wind – ich würde mal bei der Fähre nach Polruan nachsehen.»

Francis dachte nach. Sir Tyler konnte recht haben. Es war immer wieder verblüffend, wie ein scheinbar simples Gespräch mit ihm neue Erkenntnisse ins Spiel brachte. Das passierte Francis nicht zum ersten Mal, Understatement war immer noch Sir Tylers beste Waffe. Anders hätte seine verschrobene Familie die veränderten Zeiten vielleicht auch nicht überstanden. Auch die Lords aus der Gegend erkannte man vor allem an ihren mottenzerfressenen Pullovern.

Francis bedankte sich bei Sir Tyler und steuerte das Boot mit hohem Tempo zum Hafen zurück. Erleichtert sah er, wie das Kreuzfahrtschiff aus der kleinen Bucht verschwand. Die Premiere der Reederei Hammett war beendet, zurück blieb aufgewühltes Wasser.

Die Diskussion mit dem Hafenchef dauerte nun schon Monate an. Die Mündungsbucht des River Fowey war ein Naturhafen, in dem Handelsschiffe, Fischer und Piraten schon vor Hunderten von Jahren Schutz gesucht hatten. Francis war der Meinung, die Zahl der Kreuzfahrtschiffe sollte weiter reduziert werden, um die Natur nicht noch mehr zu stören. Andererseits lag in der Waagschale, dass ohne große Schiffe die Zahl der Touristen sinken würde. Also hatte man Francis überstimmt und nur wenig am Status quo verändert.

Noch schienen einige im Hafenamt nicht so recht vertraut zu sein mit dem, was Francis seit einem Jahr als Flussmeister tat. Offiziell arbeitete er als einer von zwanzig Mitarbeitern des harbour master Captain Matthew Nevil. Da er aber Meeresbiologe war, hatte man eigens für ihn die neue Funktion des Flussmeisters geschaffen. Denn was immer man über Nevil sagen konnte, er liebte den Fluss Fowey genauso wie Francis und sah, was alles am Flussbett getan werden musste.

Francis drosselte den Bootsmotor und griff nach dem Fernglas. Vor dem Fähranleger Fowey-Polruan hüpfte etwas Rotes in den Wellen auf und ab.

Es war die Boje.

Jetzt musste er schnell sein. In fünfzehn Minuten kehrte die kleine Fähre von Polruan zurück, dem Dorf auf der anderen Seite der Bucht. Er drückte den Gashebel und hielt auf die Stelle zu. Kurz vor dem Anleger griff er nach dem Bootshaken und zog die Boje zu sich. Sie lag ungewöhnlich tief im Wasser. Er beugte sich über Bord und nahm sie in beide Hände, um sie hochzuheben.

In diesem Moment sah er das aufgeschwemmte Gesicht, bärtig und bleich, sogar die offenen Augen, die ihn vorwurfsvoll anzustarren schienen. Der tote Körper steckte in einem blauen Anzug und war seltsam um die Bojenkette gewunden.

Es war ein schrecklicher Anblick. Noch schrecklicher aber war, dass Francis den Toten kannte.

Wie in Trance drückte er die Funktaste im Boot und benachrichtigte das Hafenbüro.

«Wer?», fragte Officer Harvey Clifford ungläubig. Er war auch der stellvertretende Hafenmeister. «Hab ich das richtig verstanden?»

«Ja», sagte Francis mit rauer Stimme. «Edward Hammett. Der Reeder.»

«Oh Gott, was für ein Scheißtag», fluchte Harvey. «Gerade haben sie draußen vor Mevagissey die Havarie von zwei Seglern gemeldet.» Er machte eine Pause. «War Hammett nicht euer Nachbar und Freund?»

Francis hörte gar nicht richtig zu. «Ja … Harvey, ich brauche jetzt vor allem schnell die Polizei!»

«Hat er Verletzungen? Das ist das Erste, was die Cops wissen wollen.»

«Ein paar Kratzer, mehr kann ich nicht sehen», sagte Francis. «Er ist vollkommen bekleidet.»

«Okay, ich komme. Pass auf, dass keine Gaffer in der Nähe sind.»

Nachdem Francis die schwere Aufgabe hinter sich gebracht hatte, den Toten auf die Böschung zu hieven, war er mit dem schlaffen, gekrümmten Körper allein. Hammett war in diesem Zustand seltsam zeitlos, als hätte das Wasser sein Alter aus dem Körper gespült. Er trug den dunkelblauen Anzug, den er oft getragen hatte, wenn er in die Firma fuhr. Das weiße Hemd ohne Krawatte war grau von Schleifspuren und Schlamm, an den Knöpfen hingen grüne Fäden aus Seegras. Das Gesicht war aufgedunsen, unter den dunklen, nur am Ansatz weißen Haaren gab es eine blutige Stelle. Auf den Handflächen waren ebenfalls Kratzer zu sehen. Francis führte sie darauf zurück, dass Edward Hammett mit dem ganzen Körper in der Bojenkette gehangen hatte. In Edwards angegrautem Vollbart saßen winzige Muscheln, was seltsam entrückt aussah. Die Schuhe fehlten, vermutlich hatte die Strömung sie mitgerissen.

Als endlich das Boot mit Harvey Clifford und zwei jungen Constables an Bord kam, war Francis erleichtert. Er hatte schon öfter Wasserleichen geborgen, aber den eigenen Nachbar so zu sehen, das ging ihm doch unter die Haut. Erst vor einigen Tagen hatten Edward und er noch ein Feierabendbier im Pub zusammen getrunken.

Harvey sprang mit seinem schweren Körper an Land. Er war ein Hüne und der Ruppigste im Hafenteam. Sein straffes weißes Offiziershemd mit den Schulterstücken ließ den Bauch voluminös und seine Figur raumgreifend erscheinen. Als er auf die Böschung kletterte, klopfte er Francis im Vorübergehen mitfühlend auf den Rücken und beugte sich dann tief über den Toten.

«Armer Kerl! Und das am Tag seiner Schiffspremiere.» Als er sich aufrichtete und sich an die beiden Polizisten wandte, wurde seine tiefe Stimme wie gewohnt laut. «Okay, Jungs, jetzt seid ihr dran.»

Beide Polizisten waren noch jung. Einer von ihnen war Tom Curnow, der Sohn von Daphnes Cousine in St. Austell. Er war Mitte zwanzig und wirkte immer etwas tollpatschig. Francis sah ihn von Zeit zu Zeit auf Familienfesten und wusste, dass Tom ein begeisterter Polizist war. Als Tom seinen Verwandten Francis jetzt neben der Boje stehen sah, hob er nur kurz unbeholfen die Hand, sagte aber nichts.

Während er und sein Kollege damit begannen, alles zu fotografieren, setzte sich Francis ins Gras und ließ die anderen machen. Er fühlte sich seltsam ausgelaugt, was nicht oft bei ihm vorkam. Obwohl er in zwei Wochen seinen fünfundfünfzigsten Geburtstag feierte, war er immer noch schlank und belastbar. Als Student hatte er sehr erfolgreich an Ruderregatten auf der Themse teilgenommen. Harvey zog ihn immer damit auf, er sei der Einzige im Hafenteam, den man sich heute noch als Sportler auf einem Titelblatt vorstellen könnte. Natürlich war das Unsinn. Auch Francis sah im Spiegel seine dunkelblonden Haare grau werden und spürte seit Monaten die rechte Schulter schmerzen.

Edward Hammetts Tod schmerzte ihn auf andere Weise. Wäre Edward mit einem Herzinfarkt in seinem Büro umgefallen, wäre das zwar nicht weniger schlimm gewesen, aber Francis hätte es besser hinnehmen können. Als Wasserleiche im River Fowey zu enden, erschien ihm dagegen als besonders grausames Schicksal.

Er stand auf und ging zu den anderen. Tom Curnow hatte gerade damit begonnen, den Toten näher zu untersuchen. Vorsichtig schob er den Kragen von Hammetts Hemd ein Stück hinunter. Zum Vorschein kam ein länglicher, fingerbreiter Bluterguss neben dem eingedrückten Adamsapfel.

«Diese verdammte Kette», sagte Harvey. Er begann zu spekulieren. «Vielleicht hat er die Boje aus dem Wasser ziehen wollen und hat sich darin verhakt. Oder ihm ist auf dem Steg schlecht geworden.»

Francis hörte gar nicht richtig zu. Irgendetwas gefiel ihm nicht an dem Bild der Kette um Hammetts Hals. Der Streifen über dem Adamsapfel war dafür viel zu schmal. Und als er den Toten vorhin aus dem trüben Wasser gezogen hatte, schien ihm die Kette eher um die Brust geschlungen zu sein. Natürlich war es möglich, dass sie beim Bergen der Leiche nach unten gerutscht war, aber …

«Das sollen die Fachleute klären.» Harvey blickte auf die Uhr, als würde ihm die Sache jetzt doch zu lange dauern. «Wie geht es nun weiter?»

Constable Curnow knöpfte dem Toten wieder das Hemd über der Brust zu, als hätte ein so prominenter Mitbürger wie Hammett Anspruch darauf. «Wir lassen ihn nach Bodmin bringen. Das ist Vorschrift.»

Jeder von ihnen wusste, dass der Fall damit in die Hände der Kriminalpolizei überging, ans Major Crime Investigation Team. Kleine Reviere wie Fowey waren schon vor Jahren aus Ersparnisgründen geschlossen worden. Der Kahlschlag hatte fast alle Gemeinden an der Küste getroffen. Lediglich St. Austell, Bodmin, Exeter und Truro waren verschont geblieben.

Francis war währenddessen vor der Boje in die Hocke gegangen, um sie sich näher anzugucken. «Wer ist in Bodmin zuständig?», fragte er beiläufig. «Fred Barnsley?»

«Nein», sagte Tom. «Sie haben einen Neuen. Detective Chief Inspector Vincent.»

Francis fuhr herum. Auch Harvey Clifford blickte überrascht auf. «Der James Vincent?», fragten sie fast gleichzeitig.

«Ja. Er war lange in London …»

«Gott sei mir gnädig!», stöhnte Harvey,

Francis spürte, wie ihn der Zorn von damals wieder einholen wollte. Aber er ließ es nicht zu, das alles lag mehr als dreißig Jahre zurück und kam ihm heute lächerlich vor. James Vincent, damals Mitte zwanzig, war zu jener Zeit nur ein Jahr lang Polizist in Fowey gewesen, trotzdem gab es kaum jemanden, der nicht davon zu berichten wusste, wie Vincent ihn in seinem arroganten Übereifer mit Strafzetteln und Belehrungen geärgert hatte. Zu Vincents Spezialitäten gehörte es, sich erst privat im Gewühl der einzigen Disco herumzutreiben, um später, nach Dienstbeginn und in Uniform, vor der Tür derselben Disco gezielt Autofahrer abzupassen und sie auf Alkohol zu testen. Auch Francis war ihm zweimal in die Falle gegangen. In einer einsamen Gegend wie Cornwall war der Verlust des Führerscheins für jeden eine Katastrophe – und Vincent wusste das. Aus seiner Verachtung für die Landbevölkerung machte er keinen Hehl. Deshalb war jeder froh, als der Sohn eines Diplomaten, der ein abgebrochenes Studium hinter sich hatte, nach London weiterbefördert wurde.

Doch das war nur ein Teil der schlechten Erinnerung, die Francis an James Vincent hatte.

Der zweite Teil betraf Daphne. Bevor Francis seine spätere Frau auf einem Hafenfest kennengelernt hatte, war sie für kurze Zeit James Vincents Freundin gewesen. Nur sieben Tage lang, keinen Tag und keine Stunde länger, wie Daphne schon hundertmal versichert hatte. Denn diese eine Woche war ausreichend gewesen, um sie entsetzt erkennen zu lassen, dass sich hinter der Fassade des gutaussehenden James ein angeberischer, egoistischer Idiot verbarg. Nach Vincents Versetzung hatten sich Daphne und ihre drei besten Freundinnen in einer legendären Strandnacht vor Erleichterung mit italienischem Spumante betrunken.

Francis verzichtete auf jeden weiteren Kommentar über den neuen Chief Inspector, um seinen Neffen nicht in Verlegenheit zu bringen. Stattdessen hob er die rote Boje vom Boden auf und betrachtete sie ausgiebig von allen Seiten. Seine Fingerabdrücke befanden sich ohnehin schon darauf.

Die Kette unter dem roten Kunststoffballon war etwa zwei Meter lang. Überrascht stellte Francis fest, dass sie gar nicht abgerissen war. Es war eine der Bojen, die man nur für gelegentliche Markierungen benutzte und die deshalb mit kürzerer Kette versehen waren. Man verband die Kette durch eine Leine mit einem Betonblock auf dem Grund des Flusses. Wenn man sie nicht mehr benötigte, wurde die Leine einfach gelöst. Alle Bojen in Fowey waren nummeriert und in einem Plan des Hafenamtes festgehalten, diese gehörte definitiv nicht dazu.

Harvey Clifford stellte sich neben Francis und schaute ihm bei der Bojenüberprüfung zu. «Welcher Flussabschnitt?», fragte er. «Vielleicht oben in Lostwithiel?»

«Nein», sagte Francis irritiert. «Sie hat keine Nummer. Sie kann von überall her geschwommen sein.»

«Na bitte», brummte Harvey. «Sag ich doch: Hammett fällt nachts ins Wasser, ertrinkt und bleibt an der Boje hängen, die zufällig mit der Flut angeschwommen kommt. Er hatte einfach Pech.»

Francis fischte mit den Fingern zwischen den Gliedern der Kette herum und zog mit Zeigefinger und Daumen einen Gegenstand heraus. Es war eine halbrunde Drahtschlinge, die offenbar beim Einholen der Boje ins Gras gefallen war. Sie war einen halben Meter lang und an beiden Enden zu Haken geformt, mit denen man sie in die Ankerkette einhängen konnte. In so einer Schlinge hätte ein menschlicher Kopf perfekt Platz gehabt. Und sie passte zu dem schmalen Streifen an Hammetts Hals.

Francis hob sie in die Höhe, damit jeder sie sehen konnte. «Und was ist das?», fragte er und gab sich Mühe, nicht allzu triumphierend zu klingen. «Ist diese mysteriöse Schlinge etwa auch zufällig an Hammetts Hals geschwommen?»

«Was willst du damit sagen?»

«Jemand hat seinen Kopf absichtlich in die Schlinge gehängt.»

Ungläubig starrten ihn die jungen Polizisten an. Harvey war der Erste, der sich wieder fing. «Verdammte Scheiße», fluchte er. «Ein Mord ist das Letzte, was wir vor der Regatta brauchen!»

3

«Das wahre Geheimnis ist das Sichtbare, nicht das Unsichtbare.»

Oscar Wilde, Das Bildnis des Dorian Gray

Daphnes Royal Mail-Tour, wie sie die Runde selbst ironisch nannte, führte morgens durch die unteren Gassen von Fowey und erst später nach oben. In den Läden und Lokalen von Fore, Webb, Market und South Street hatte sie eine Menge Post auszutragen. Auch die gotische Kirche St. Fimbarrus – benannt nach dem heiligen Finbarr – lag auf ihrem Weg. Der Kirchhof von St. Fimbarrus befand sich etwas tiefer als die Straße darüber. Daphne stieg ab und schob das Rad durch den schmiedeeisernen Torbogen mit der großen Laterne. Entlang der grauen Kirchenwand aus Schieferstein wuchsen seit Jahrzehnten Anemonen. Auf drei Gräbern saßen gurrende Tauben, auch auf dem verwitterten Grabmal von Mary, Wife of Robert Hearle, 1837, das traurig an der Mauer lehnte und für Daphne seit ihrer Kindheit ein Symbol des Abschiednehmens war.

Über dem hinteren Teil der Kirche hob sich der quadratische Zinnenturm mit den acht Glocken. Unmittelbar an die Kirche grenzte der riesige Park des Herrenhauses Place House, Foweys prachtvollstes Anwesen, mit eigenem Zinnenturm, der die Kirche sichtlich zu übertrumpfen suchte. Place House gehörte seit Jahrhunderten der Familie Treffry, deren Mitglieder als Piraten und Kaufleute eng mit Foweys Geschichte verwoben waren. Ihre einflussreichen Gegenspieler, die Rashleighs, standen Daphne vor allem deshalb näher, weil ihnen auch Menabilly gehörte, Mrs. du Mauriers ehemaliger Wohnsitz.

Daphne ging mit der Post zum Kirchenportal. Der neue Vikar hatte es gerne, dass man ihm seine Briefe in die Sakristei legte, solange das eigentliche Pfarrhaus renoviert wurde. Es war eine ungewöhnliche Bitte, vor allem Mrs. Plummer gegenüber, die im Ersatzpfarrhaus wacker versuchte, dem Neuling das Leben angenehm zu gestalten. Doch Vikar Peter Ipswich ließ niemanden an sich heran. Er war erst im März von Plymouth nach Fowey versetzt worden, und keiner hatte bisher herausgefunden, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen war. Trotz seiner sechsunddreißig Jahre wirkte er alterslos. Wenn Daphne ihn sah, musste sie immer an den Vikar von Altarnun denken, Mrs. du Mauriers rätselhaften Geistlichen aus dem Roman Gasthaus Jamaica, dessen Verschlossenheit so irritierend wirkte. Auch Vikar Ipswich, mit bräunlichem Haarkranz, blickte einen aus seltsamen Augen an, die einen krassen Gegensatz zu seiner weichen, eindringlichen Stimme darstellten.

Als Daphne vor dem Portal stand, fiel ihr sofort der große Zettel auf, der an der Tür klebte:

Aus organisatorischen Gründen findet der nächste Gottesdienst erst wieder am kommenden Montag statt.

Gez. E. Plummer, Pfarrhaus.

Die Kirchentür stand offen, aber das alte Gotteshaus war dunkler als sonst. Ohne das übliche Lampenlicht verlor die hohe weiße Decke mit den ungewöhnlichen Rechtecken aus dunklen Balken ihre Wirkung. Während Daphne noch ratlos dastand, kam David herein, der vierzehnjährige Sohn des Chorleiters; er trug einen Stapel Notenhefte. Jenna, Daphnes Tochter, hatte ihm früher Nachhilfestunden gegeben. Mathematik war nicht seine Stärke, dafür spielte er genial Orgel.

Daphne zeigte auf den Zettel an der Tür.

«Hallo, David! Weißt du, was das bedeutet? Ist der Vikar krank?»

David schüttelte den Kopf. Seine Pubertätsstimme krächzte tiefer als sonst. «Nein, Mrs. Plummer hat gesagt, er ist verreist.»

«So kurz vor dem Chorfestival?»

David zuckte mit den Schultern. «Der ist doch sowieso ein bisschen komisch.»

«Wieso meinst du das?»

«Man kann sich nicht auf ihn verlassen, dauernd ändert er seine Meinung. Neulich hat er mich aus der Kirche geschickt, nur weil er Besuch in der Sakristei hatte. Ich hätte ihm am liebsten die ganze Orgel vor die Füße geschmissen.»

«Ach, da ging es sicher um seine Sakristeigespräche.» Daphne war nicht allzu überrascht. «Er hat doch die Hoffnung, dass wieder mehr Leute in die Kirche kommen, wenn sie ein Problem haben und mit ihm ungestört sprechen können.»

Die Unzuverlässigkeit des Vikars stellte ein echtes Problem für die Gemeinde dar.

«Ist ja auch egal», sagte David.

Halbherzig rang Daphne um eine Erklärung. «Es ist nicht jedem angeborenen, offen auf andere zuzugehen. Sagt dir der Begriff introvertiert was?»

David grinste. «Die Klappe nicht aufkriegen, oder?»

«So ähnlich. Alles klar?»

«Cool.»

Sie zwinkerte ihm zu und ging zu ihrem Fahrrad zurück. Jetzt musste sie die Post für den Vikar doch im Ersatzpfarrhaus einwerfen.

Bei David hatte sie einen Treffer gelandet. Das Grinsen wollte gar nicht mehr aus seinem Gesicht verschwinden. Zufrieden damit, jemanden auf seiner Seite zu wissen, klatschte er voller Energie mit den Notenheften an die wuchtige Kirchentür und verschwand Richtung Orgel.

Der letzte Teil der Royal Mail-Tour war unterhaltsamer. Auf diesem Abschnitt lagen nicht nur die Tanzschule von Fowey, sondern auch der Kindergarten. Daphne hatte für die Kleinen Plätzchen mitgebracht, dafür durfte sie im Kreis mit ihnen singen. Wehmütig dachte sie dabei an die Zeit, als sie die kleine, heulende Jenna jeden Tag zum Bleiben überreden musste. Hatten ihre Knie damals eigentlich auch schon so geknackt, wenn sie in die Hocke ging?

Aus Filipes Tanzschule, einen Straßenzug höher, wummerte der laute Rhythmus bis auf die gepflasterte Gasse. Auch das ist Fowey, dachte Daphne mit einem gewissen Stolz, in der Enge der Straßen und in den dicht aneinander gebauten Häusern die Vielfalt des Lebens unterzubringen. In einem Dorf unter südlicher Sonne hätte es nicht turbulenter zugehen können.

Sie betrat das Studio mit der kleinen Bar am Ende und stand in einer Wolke aus Schweiß. Der gutaussehende Filipe probte gerade mit den Fowey Zumba Girls, zehn jungen Müttern, die wieder in Form kommen wollten. Ihre Bewegungen auf dem Tanzparkett zuckten durch das Licht der Retroleuchten an der Wand. Sobald Filipe Daphne sah, kam er ihr entgegen, nahm ihr swingend die Briefe ab und zog sie charmant auf die Tanzfläche. Lachend tanzte Daphne zwei Minuten lang mit.

Als die Glocken von St. Fimbarrus zwölf Uhr schlugen, radelte sie auf das kleine Haus von Sandra McKallan zu. Es war die letzte Adresse, die sie ansteuern musste. Sandra McKallan versuchte, sich als Malerin einen Namen zu machen, mit expressiven Bildern und Fotografien. Sie stammte ursprünglich aus Glasgow und war erst vor anderthalb Jahren nach Fowey gezogen.

Besser als ihre Bilder gefiel Daphne, wie sie das alte Fischerhaus der Hickerings zum Atelier umgebaut hatte. Oben auf dem Hügel stand es als letztes in einer Reihe frei stehender, betagter Häuser mit angebauter Garage, die in Foweys Preistabelle trotz der Hanglage ziemlich weit unten rangierten. Hier zu wohnen, war nicht so beliebt, weil die Straße ein gefürchteter Windkanal war und man nur auf unattraktive Mauern und Hecken blickte statt auf die Bucht.

Als Daphne auf das Granitgebäude mit dem Schieferdach zuging, bemerkte sie sofort, dass immer noch die Haustür angelehnt war, so wie gestern Mittag. Quer auf der Türschwelle lag ein gelber Regenschirm, der offenbar draußen gestanden hatte und so umgefallen oder hingelegt war, dass er das Schließen der Tür verhinderte. Auch die zwei breiten Fenster auf der Gartenseite standen unverändert offen. Gestern hatte sie gedacht, dass Sandra McKallan sich vielleicht gerade bei Nachbarn aufhielt. Deshalb hatte sie die Post einfach durch die offene Tür ins Haus geworfen, da es keinen Briefkasten gab.

Heute lag der Schirm immer noch so da, die Haustür bewegte sich im Wind.

Daphne lauschte. Von innen war kein Laut zu hören. Entschlossen klopfte sie an, gleichzeitig steckte sie den Kopf durch den Türspalt.

«Sandra? Sind Sie oben?»

Als niemand antwortete, drückte Daphne die Tür ganz auf und ging hinein. Das Erste, auf das sie trat, waren drei Briefe auf dem Fußboden – die Post von gestern. Also hatte die Malerin in der Zwischenzeit ihr Haus tatsächlich nicht mehr betreten.

Das Atelier, das gleichzeitig der Wohnraum war, sah aus wie immer. Zur Zeit der Hickerings hatte es in diesem schmalen Haus vier winzige Zimmer, ein schäbiges Bad und eine Küche gegeben, jetzt befand sich unten nur das Wohn-Atelier mit einer Art Pantry als Küche. Es gab keinen wirklichen Flur, sodass man nach der Haustür sofort zwischen der Wendeltreppe und der offenen Küchenzeile stand, direkt dahinter begann das Wohnatelier mit einer knallroten Couch und zwei Sesseln gleich hinter der Wendeltreppe und einer Schrankwand gegenüber den beiden Fenstern zum seitlichen Garten. Unter den Fenstern stand der Esstisch mit Stühlen. Da die morsche Zwischendecke zum ersten Stock herausgerissen worden war, konnte man in der hinteren Hälfte des Raumes bis hoch zum Schieferdach blicken. In diesem hinteren Teil des Ateliers, vor einer lichtdurchfluteten Glasfront, stand auch Sandra McKallans Staffelei. Hier arbeitete sie, hier hingen und lehnten ein Dutzend großformatiger Acrylbilder an den Wänden. Das einzige Ölbild im Haus stand auf der Staffelei, ein halbfertiges Gemälde. Es war ein Selbstbildnis von Sandra McKallan, gemalt mit kräftigen Pinselstrichen, aber nicht ganz realistisch. Daphne schien es, als sei die Sandra auf dem Bild sehr viel jünger, als sie es mit ihren zweiundvierzig Jahren tatsächlich war. Und sie wirkte auch weniger temperamentvoll als in der Realität. Vielleicht sah sie sich so am liebsten, jeder Mensch versteckte doch irgendwo in seinem Gehirn ein optimiertes Bild von sich selbst. Die kurzen, leicht gelockten schwarzen Haare umrahmten ein hübsches, keckes Gesicht mit sehr intensiven blauen Augen. Sandras willensstarke, manchmal bockige Art kam nicht überall in Fowey gut an. Deshalb hatte die Hafengalerie ihr auch immer noch keine Ausstellungstermine gegeben.

Erst an der Staffelei sah Daphne, dass die beiden Türen des weißen Einbauschrankes offen waren, als hätte Sandra McKallan eilig etwas gesucht. Davor lagen, auf den Holzdielen verstreut, zwei Aktenordner, ein paar Briefe mit Firmenlogos, drei kleine Zettel, die aussahen, als wären sie von Hand beschrieben, sowie zwei neue Farbtuben. Ohnehin roch es im ganzen Atelier nach Farbe und Lösungsmittel. Ein kräftiger Windstoß durch die offenen Fenster ließ die Papiere flattern. Soweit Daphne sehen konnte, handelte es sich bei den Briefen um Rechnungen. Als sie zwei dieser Briefe aufhob, um sie auf den Stapel zurückzulegen, fiel ihr Blick noch einmal auf die drei Zettel. Auf einem erkannte sie die Anfangsworte Hi, Darling. Ihr wurde es unbehaglich. War Sandra McKallan das Opfer eines Einbruchs geworden? Vielleicht lag sie auf der Empore in ihrem Bett und war verletzt.

Vorsichtig stieg sie die Wendeltreppe hoch, die mitten im Schlafzimmer endete. Dahinter lag ein kleines Bad.

«Sandra? Sind Sie hier?»

Irgendwo im Haus knackte Holz. Daphne erschrak. Erst als es ein zweites Mal knackte, stellte sie zu ihrer Erleichterung fest, dass das Geräusch von einem alten Balken an der Decke kam. Sie schaute sich um. Hier oben gab es keine Acrylbilder, nur zwei gerahmte Fotografien, auf der sie den Leuchtturm von St. Ives und den Strand von St. Ives wiedererkannte, was sie seltsam fand, eher hätte sie bei einer Schottin ein Motiv aus Schottland erwartet. Auf dem Nachttisch lag die Biographie des amerikanischen Milliardärs Warren Buffett, der darin seine Anlagestrategien erklärte. Auch das war merkwürdig für eine Künstlerin, aber vielleicht hoffte Sandra McKallan ja auf die ganz große Karriere.

Das Doppelbett war sorgfältig mit einer dunkelgrünen Tagesdecke bedeckt, keiner der beiden Kleiderschränke stand offen. Das einzig Auffällige war ein leerer Koffer, der vor dem Fußende des Bettes auf dem Boden lag und aufgeklappt war. Über dem Kofferrand hing eine einzelne Sneakersocke, wie man sie in Sportschuhen trug.

Plötzlich hatte Daphne das Gefühl, sich in Sandra McKallans Leben eingeschlichen zu haben. Als Briefträgerin hatte sie weder das Recht noch die Pflicht, dem möglicherweise seltsamen Verhalten einer exzentrischen Malerin nachzuspüren. Oder wie Francis gerne ironisch sagte: «Ein Hering ist kein Hai.»

Sie stieg wieder nach unten, legte die neue Post – zwei Briefe mit dem Stempel des Bauamtes – auf den Fußboden zu den anderen Papieren und verließ das Haus. Erst wollte sie die Haustür wieder anlehnen, aber dann kam ihr der Gedanke, dass es nicht falsch sein konnte, wenn sie diesmal den umgefallenen Schirm ins Haus stellte und die Tür zuzog. Es war auf jeden Fall sicherer. Die Fenster auf der Gartenseite ließ sie so offen, wie sie waren.

Sie musste sich ja nicht um alles kümmern.

4

«Da halten wir inne; da stehen wir. Starr, nur das Skelett der Gewohnheit hält die menschliche Hülle aufrecht.»

Virginia Woolf, Mrs. Dalloway

H