Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

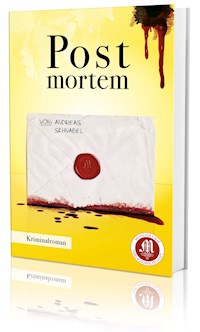

- Herausgeber: Monogramm-Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Erst taucht sein abgetrennter Finger in der Tagespost auf, dann wird der Briefträger tot am Straßenrand gefunden. Eigentlich sollte Thomas Meinert ihn nur vertreten. Er kann sich aber gar nicht dagegen wehren, immer mehr in das Leben seines toten Kollegen hineingesogen zu werden. Zusammen mit der Tochter des Opfers beginnt eine aufregende Spurensuche auf der klar wird, dass die braune Vergangenheit der Deutschen selbst heute noch deren Gegenwart mitbestimmt. Ganz bewusst treten sie gemeinsam das geheimnisvolle Erbe des Briefträgers an, obwohl es für alle anderen Begünstigten bisher tödlich endete.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 515

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Andreas Schnabel

Post mortem

Monogramm Verlagsgesellschaft

Heideweg 12

28844 Weyhe

Germany

http://www.Monogramm-Verlag.de

Titelgestaltung: attentus GmbH, Bremen

Satz: FFW Verlagsdienstleistungen

www.ffw-verlagsdienstleistungen.de

ISBN 978-3-945458-26-6

© 2015 Monogramm Verlagsgesellschaft, Weyhe

Alle Rechte vorbehalten

Andreas Schnabel

Post mortem

Für Claudia, Raffaela, Lucia, Sabine, Lilly und Rüdiger aus Buschbell und meine rund 80.000 anderen Kolleginnen und Kollegen bei der Briefzustellung der Deutschen Post AG, die tagtäglich, bei Wind und Wetter einen super Job machen.

1

Hermann Schmitz schreckte im Bett hoch. Das Geräusch, von dem er aufwachte, verursachte eindeutig die Klappe des Briefkastens. Er sah verwundert auf den Funkwecker. Viertel vor fünf. Das konnte noch nicht einmal die Zeitung sein. Der Gemeindebrief wurde manchmal spätabends vom Küster eingeworfen, wenn der mit dem Hund Gassi ging. Um diese Zeit war das aber noch nie geschehen. »Kann es so eine Töle eigentlich auch an der Blase kriegen?«, murmelte er und verließ missmutig das Bett. Der alte Briefträger hatte einen leichten Schlaf und wachte dementsprechend oft auf. Es musste in Hücheln nur mal eine Fehlzündung geben und schon stand Schmitz senkrecht im Bett. Um danach wieder einschlafen zu können, bedurfte es eines Glases warmer Milch. So oft, wie er den Gang nachts machte, kannten seine Füße den Weg ohne sein Zutun. Er musste weder nachdenken noch Licht machen. Die Bewegungsabläufe waren immer dieselben. In dieser Nacht hingegen war er hellwach. Dass sich jemand nachts am Briefkasten zu schaffen machte, war zu ungewöhnlich. Vorsichtig schlich er in die dunkle Küche und versuchte, durch den Spalt zwischen Jalousie und Blumenkasten hindurch zu erspähen, ob da eine Person vor der Haustür zu sehen war. Er öffnete das Fenster. »Hallo? Ist da wer?« Aufmerksam lauschte er in die Nacht hinaus, aber es tat sich nichts weiter, als dass die Vögel zaghaft mit ihrem Morgenlärm begannen. Nun etwas forscher, zog er die Jalousie hoch und streckte seinen Kopf hinaus. Alles blieb ruhig. Er verschloss das Fenster, ließ die Jalousie wieder so weit herabgleiten, dass sie die Blumen nicht beschädigte, ging zur Haustür und öffnete sie. Er hatte keine Ahnung, wo die beiden Männer herkamen, die ihn überrumpelten, als sie ihn ins Haus zurückstießen. Schmitz konnte sich gerade noch mit einer Hand an der Zarge der Küchentür festhalten, sonst hätte er das Gleichgewicht verloren. »Was wollen Sie von mir? Hier gibt es nichts zu holen!«

»Das wissen wir bereits«, antwortete einer der beiden und zog eine Pistole aus seinem Hosenbund. Der andere verschloss leise die Haustür von innen.

»Und was wollen Sie dann bitteschön von mir?«

Der Mann schraubte seelenruhig einen Schalldämpfer auf die Mündung der Waffe. »Sie werden uns helfen, ein Zeichen zu setzen.«

Schmitz war ratlos. »Ein Zeichen? Ausgerechnet ich? Ich bin Briefträger und sonst nichts. Ich weiß nicht, ob das für ein Zeichen reicht.« Er versuchte, sich hinter den Strumpfmasken der Männer deren Gesichter vorzustellen. Er würde sie mit Sicherheit aus der Verbrecherkartei der Polizei heraussuchen müssen. »An was dachten Sie denn dabei?«

Der Mann zielte aus einem Meter Entfernung auf die Stirn des Briefträgers und unter dem Stoff vor seinem Mund schien sich so etwas wie ein Lächeln abzuzeichnen. »Machen Sie sich keinen Stress, guter Mann. Es reicht uns schon völlig, wenn Sie tot sind.«

Hermann Schmitz hatte keine Zeit mehr, die Unfassbarkeit dieser Worte zu begreifen. Er hörte noch nicht einmal das Plopp, als sich der tödliche Schuss aus der Waffe löste und das Projektil ein sauberes Loch in seine Stirn stanzte.

***

Morgens um halb sieben glich das Briefzentrum Köln-West einem Bienenstock. An den Laderampen der LKWs herrschte Rushhour. In der Halle quirlte alles durcheinander, obwohl der Schritt eines jeden Einzelnen exakt geplant und sämtliche Arbeitsabläufe genauestens aufeinander abgestimmt waren. Die Szenerie musste auf einen Außenstehenden wie ein unbeherrschbares Tohuwabohu wirken. Hinzu kam der infernalische Lärm der Sortiermaschinen, der die verbale Kommunikation der Mitarbeiter untereinander nahezu unmöglich machte. Es gab auch nicht viel miteinander zu reden, dafür hatte niemand Zeit. Um spätestens acht Uhr mussten die Übergabepunkte, von denen aus die Briefträger starteten, mit der sortierten Post beliefert sein.

Thomas Meinert, siebenunddreißig, schlank, aber mit knapp drei Kilo über seinem Idealgewicht eindeutig zu fett, wie er fand, war Briefzusteller bei der Deutschen Post AG in Frechen bei Köln. Er hatte heute seinen Schnuppertag im Sortier- und Aufbereitungszentrum an der Europa-Allee. Das war die neueste Idee seiner Bosse aus Bergheim. Dort saß die für ihn verantwortliche Stellenleitung. Eigentlich war es gar nicht so schlecht, einmal alle Arbeitsabläufe aus nächster Nähe miterleben zu können, wenn er nur richtig mithelfen könnte. So wirkte er planlos in diesem Gewimmel, staunte und hatte ständig das Gefühl, überall dort, wo er stand, zu stören. Als er zufällig zwei Schwingen Kurzbriefe entdeckte, die für einen Bezirk bestimmt waren, den er kannte, begleitete er sie ins Setzzentrum, das sich auf dem gegenüberliegenden Gelände befand. Zum ersten Mal stand er vor seinem Spind. So nennen die Postler das Regal, in das jeden Morgen die Post einsortiert wird. Er nahm sich eine Handvoll Briefe, doch obwohl er die Straßen und die Gangfolge genau kannte, dauerte das Setzen bei ihm erheblich länger als bei den Stammkräften. Erneut hatte er das Gefühl, den Betrieb mehr aufzuhalten, als dem Ablauf dienlich zu sein. Wortlos und mit einem mitleidigen Blick nahm ihm eine Kollegin das Bündel Briefe aus der Hand und beendete seine Arbeit in einer derartigen Geschwindigkeit, dass es Meinert allein vom Zusehen schwindelig wurde. So blieb ihm wieder nichts anderes übrig, als störend herumzustehen.

Plötzlich tippte ihm jemand auf die Schulter. »Bist du der Kollege aus Frechen, der heute einmal zusehen soll?«

Meinert nickte. »Ja, stehe ich schon wieder im Weg?«

»Mir nicht«, kam es trocken zurück. »Aber du sollst rüber ins Sortierzentrum kommen. Der Betriebsleiter hat jetzt Zeit für dich.« Meinert betrat erneut die Riesenhalle und war sofort wieder von dem Gewusel und dem infernalischen Lärm gefangen. Da er das Büro leer fand, stellte er sich davor und wartete auf den Betriebsleiter, der ihm die funkelnagelneuen Sortiermaschinen für das ›Langholz‹ erklären wollte. Sie waren der ganze Stolz von Herrn Klagendorff und er ließ es sich nicht nehmen, die Führungen selbst vorzunehmen. Das wurde jedem Gast schon so angekündigt. Meinert musste zugeben, dass der Stolz des Mannes nicht unberechtigt war. Vor allem in Aktion waren die Maschinen in Lautstärke und Dimension beeindruckend. Während er auf den Chef wartete, überlegte er, wie und vor allem womit er die Kolleginnen und Kollegen des Sortierzentrums, wenn sie einmal an ihrem Schnuppertag ihm und seinem Bezirk zugeteilt werden würden, ebenso beeindrucken könnte. Doch da sah er schwarz. Mit seinem ziemlich rostigen Post-Bike würde ihm das kaum gelingen.

Nach seiner Ausbildung als Zusteller bei der Post war er mit neunzehn zur Bundesmarine gegangen und hatte sich dort für fünfzehn Jahre verpflichtet. Um auf seiner Fregatte nicht ganz zu verblöden, holte er am Internetkolleg der Bundeswehr erst seine mittlere Reife und dann sein Abitur nach. Vier Jahre später hatte er sogar seinen Ingenieur für Schiffsbau und Schiffstechnik in der Tasche. Erst waren seine Vorgesetzten darüber nicht sonderlich glücklich, aber nach diversen Eingaben wurde er vom Oberbootsmann doch noch zum Oberfähnrich zur See befördert und schlug endlich die Offizierslaufbahn ein. Vor einem knappen Jahr war seine Dienstzeit abgelaufen und der frischgebackene Leutnant zur See suchte eine neue Herausforderung. Eigentlich wollte er weiter die Meere befahren, doch als deutscher Seemann hatte er gegen die vielen Filipinos, die für ’n Appel und ’n Ei anheuerten, keine Chance. Selbst mit seinem frischen Kapitänspatent wurden ihm junge Ingenieure aus dem Ostblock vorgezogen. Seine Bewerbung bei der Bundespolizei, genauer gesagt bei der Küstenwache, war zwar unter Dach und Fach, doch eine Stelle gemäß seines Dienstranges war augenblicklich nicht frei. Nun schmorte Meinert seit geraumer Zeit auf der Warteliste und träumte in Momenten wie diesem von der weiten See, die auf ihn wartete.

»Herr Meinert«, brüllte ihm plötzlich jemand von hinten ins Ohr. Er zuckte zusammen und drehte sich abrupt um. »Halten Sie ein kleines Nickerchen oder können wir beginnen?«

»Sie sind Herr Klagendorff?«

Der Mann nickte.

»Entschuldigen Sie bitte. Ich bin derartig von Ihrem Reich beeindruckt, dass ich Sie gar nicht kommen sah.«

Meinert hatte den richtigen Ton getroffen, das konnte er an den sich entspannenden Gesichtszügen des schon recht betagten, aber noch immer agilen Abteilungsleiters sehen. »Tja, das kann ich Ihnen nachsehen. Mir ging es anfangs nicht anders. Noch heute stehe ich manchmal dort oben. Immer dann, wenn der Wartungstrupp mit seinen Hebebühnen da ist.« Klagendorff zeigte auf die Laufbänder über ihnen, von denen sich einige an der Hallendecke entlangschlängelten.

»Die sind nur für die vielen gelben Postkisten, oder läuft darauf auch etwas anderes in die Hallen?«

»Darauf werden nur die Schwingen, wie wir sie nennen, die an der Rampe abgeladen werden, zum Sortieren gefahren. Die Maschine erkennt an den Labels genau, wohin die Schwingen müssen, und dorthin fahren sie dann, wie von Geisterhand gesteuert.« Klagendorff sah ihn erwartungsvoll an. »Sind Sie schwindelfrei?«

Meinert zuckte mit den Achseln. »Ich denke schon. Für einen Lademast auf einem Versorgungsschiff hat es gereicht. Aber das war im Freien.«

»Na, dann kommen Sie mal mit, junger Mann. Dort steht so eine Hebebühne. Mit der werden wir den Aufstieg wagen, so lange die Mechaniker Frühstück machen. Sagen Sie mir aber rechtzeitig Bescheid, wenn Sie weiche Knie bekommen.«

Sie bestiegen die Bühne und Klagendorff schloss das Geländer hinter ihnen. Die Schallwellen des Lärms, der in der Halle dröhnte, setzten sogar das Stahlgeländer der Hebebühne in Schwingung. Meinert griff fest danach, als sich der Scherenlift langsam in die Höhe hob. Je höher er stieg, desto mehr vibrierte das Geländer und mit ihm sogar auch die warme Luft, die sich unter dem Hallendach staute. Mit jedem weiteren Meter verstärkte sich auch so ein seltsames Kribbeln, das vom Bauch her in die Knie auszustrahlen schien. »Scheiße«, murmelte er. »Wenn ich doch wenigstens die See um mich herum hätte und nicht auf so einem Wackelding stehen müsste.« Dieses flaue Gefühl im Magen steigerte sich zu etwas wie einem Jucken im Gedärm. Vorsichtig versuchte Meinert seinen Blick von dem Geländer, das er fest umklammert hielt, zu lösen. Es gelang ihm nur in kleinen Schritten. Als der Lift endlich anhielt, traute er sich, vorsichtig einen Rundblick durch die Halle schweifen zu lassen. Er war überwältigt. Erst von hier oben wurde ihm deutlich, welche enormen Ausmaße dieses Gebäude hatte.

»Von hier sieht man auch erst richtig, mit welcher Geschwindigkeit die Schwingen über das Band zischen.«

Meinert nickte beeindruckt. »Und das wird alles nur durch die Labels an der Stirnseite gesteuert?«

Klagendorff war begeistert, in Meinert ebenfalls einen offensichtlichen Technikliebhaber gefunden zu haben. »Richtig, und ich sage Ihnen, dem Computer entgeht nicht die kleinste Kleinigkeit. Das Zeitalter der verlorenen Post ist endgültig vorbei. Dadurch, dass die Labels laufend automatisch kontrolliert werden, können wir den kompletten Weg aller Schwingen verfolgen und auf die Sekunde rekonstruieren.«

Wieder auf festem Boden angekommen, liefen sie ein Stück unter dem Laufband entlang bis zu einer sogenannten Weiche. Dort wurde eine durch Pressluft angetriebene Schranke über das Band gelegt, durch welche die anfahrende Schwinge in die jeweils korrekte Richtung rutschte.

Hinter ihnen ertönte plötzlich ein gellender Schrei und sämtliche Maschinen stoppten in der näheren Umgebung. Beide eilten sofort in die Richtung, um sehen zu können, wer da so brüllte und was der Grund war. Der untersetzte Mann hatte plötzlich etwas von einem Kugelblitz und Meinert bereitete es Mühe, mit ihm Schritt zu halten.

»Los, kommen Sie«, forderte ihn Klagendorff auf. „Direkt da hinten scheint etwas geschehen zu sein.«

Nur Sekunden später passierten sie eine Rutsche, auf der die Schwingen wie auf einer schiefen Ebene eine Etage tiefer in das Erdgeschoss der riesigen Halle glitten. Neben dem Laufbandkopf, also dem Ende eines Laufbandes, hatten sich einige Kolleginnen und Kollegen eingefunden, die heftig miteinander diskutierten.

»Woher willst du das denn wissen?«, brüllte ein Kollege eine völlig verstörte Frau an, deren Schluchzen selbst durch das Getöse deutlich zu hören war.

Der Abteilungsleiter drängelte sich durch die Menschenmenge und stand plötzlich vor einer gelben Schwinge, in der ein offensichtlich blutiger DIN-A5-Umschlag obenauf lag. Zustellstützpunkt Bergheim war als Adresse angegeben.

»Können Sie mir sagen, warum Sie wegen eines einzelnen roten Kuverts alle Maschinen anhalten?«

»Aber das ist Blut«, jammerte die völlig verstörte Kollegin.

»Woher wollen Sie denn das wissen?« Klagendorff griff in die Kiste und hob das Corpus Delicti mit zwei spitzen Fingern hoch. »Wo ist jetzt das Problem?«

Die zurechtgewiesene Dame wurde schlohweiß im Gesicht. »Sie fassen das einfach so an? Und wenn Sie AIDS kriegen?«

»Der kriegt kein AIDS«, hörte man einen Mann in der Menge brummen. »So ein Virus hat seinen Stolz.«

Ein anderer Mitarbeiter trat einen Schritt auf seinen Vorgesetzten zu. »Herr Klagendorff, in diesem Umschlag ist offensichtlich eine Flüssigkeit ausgelaufen, und wie Sie das handhaben, hat absolut nichts damit zu tun, wie wir laut Dienstvorschrift mit Gefahrengut umzugehen haben.«

Als wäre der Umschlag heiß geworden, ließ der Abteilungsleiter die Sendung wieder in die Schwinge zurückfallen. »Na bitte, dann holen Sie eben den Notfallkoffer für Gefahrengut. Da hängt ja alle paar Meter einer an der Wand.« Eine weitere Kollegin stieß zu ihnen. Klagendorff atmete auf. »Kollegin Leuschner, Sie sind doch für so einen Scheiß ausgebildet.«

Sie nickte und ohne weiter auf die Ungeduld ihres Vorgesetzten einzugehen, beugte sie sich über die Schwinge und betrachtete den Umschlag zuerst genauer, dann schnüffelte sie daran. »Hm«, sie richtete sich wieder auf. »Nach etwas Brennbarem riecht es nicht und es sieht wirklich wie Blut aus.«

»Vielleicht hat da jemand eine Blutkonserve verschickt«, rief ein Kollege aus der zweiten Reihe.

»Blödsinn«, raunte sein Nachbar. »Solche Sachen müssen gekühlt werden.«

Die für derartige Zwischenfälle speziell ausgebildete Kollegin hatte der Notfallbox inzwischen säurefeste Handschuhe entnommen und sich eine Schutzbrille aufgesetzt. Vorsichtig griff sie nach dem Umschlag und hob ihn betont langsam hoch. »Diese Flüssigkeit stinkt nach gar nichts, hat aber den Umschlag hier an der unteren Ecke völlig aufgeweicht. Da ist auch etwas Kleines drin.« Mit einer Hand fühlte sie daran, das aufgeweichte Papier riss auf und eine Art fleischfarbenes Würstchen flutschte hinaus und fiel mit einem hellen Klimpern zwischen die Umherstehenden. Eine Kollegin, der das Teil vor die Füße rollte, schrie entsetzt auf: »Um Gottes willen, das ist ja ein Finger!«

Die Menschenmenge stob auseinander. Klagendorff hingegen machte ein paar Schritte auf das Körperteil zu und bückte sich, um es genauer betrachten zu können. »Ich werd verrückt. Das ist ja wirklich ein Finger.« Er stutzte. »Diesen Ring kenne ich irgendwoher.«

Ein anderer Kollege beugte sich ebenfalls vor. »So einen hat der Hermann immer getragen, der Hermann Schmitz aus der 15er Tour.«

»Stimmt, der Schmitz hatte immer so ein Ding.« Er richtete sich entrüstet auf. »Das ist mir jetzt hier wirklich einen Zacken zu dämlich.« Klagendorff drehte sich um und teilte mit seinen Armen hektisch die Menschenmenge, um den Fundort des Fingers fluchtartig zu verlassen. »Ich werde die Geschäftsleitung informieren. Das wird ein Nachspiel haben. Der kann uns doch nicht einfach seinen Finger schicken!«

Eilig verschwand der Mann in Richtung seines Büros.

»Was soll nun werden?«, erkundigte sich ein Kollege hinter Meinert. »Irgendwas muss doch jetzt passieren. Abgetrennte Körperteile soll man doch auf Eis legen, habe ich gehört.«

»Nee, Leute«, Meinert schüttelte den Kopf. »Das hat hier keinen Sinn mehr. Wem sollten wir das Ding auch wieder annähen?«

»Na, dem Schmitz«, rief eine Kollegin von hinten. »Aber wo ist der?«

»Warum ruft der Chef dann die Geschäftsleitung an? Jemand müsste die Polizei rufen! Das ist doch nicht normal, dass jemand seinen eigenen Finger verschickt.«

Meinert griff zu seinem Handy. »Genau das werde ich jetzt auch tun. So ein Körperteil ohne Körper ist schließlich tot und somit ein Fall für die Kripo. Selbst wenn der Besitzer dieses Fingers gar nicht tot ist und der Absender nur ein Lösegeld erpressen will, sind die dafür zuständig.«

Frau Leuschner schüttelte den Kopf. »Der Brief ist an die Post adressiert. Da wird der Kidnapper aber lange auf Geld warten müssen.«

Meinert lachte auf. »Vielleicht gibt der sich mit ein paar Briefmarken zufrieden.«

***

»Kommen Sie mir mit dem Ding bloß nicht an mein Zäpfchen«, brummte Meinert, »dann kotze ich Ihnen die ganze Bude voll. Ich bin da etwas hysterisch.«

»Keine Angst, das kenne ich schon. Ich bin vorsichtig.« Der Mann verstand seinen Job und erledigte die Speichelentnahme mit geübter Hand.

»Sagen Sie, Herr Polizist«, Meinert wischte sich mit dem Handrücken über den Mund, »gehöre ich damit zu den Verdächtigen, etwas mit dem Finger zu tun zu haben?« Ein Polizist, in eine Art Ganzkörperkondom gekleidet, entnahm von allen, die am Auffinden des Körperteils beteiligt gewesen waren, Speichelproben mit einem Wattebausch, der auf ein Holzstäbchen aufgespießt war.

»Im Gegenteil. Da Sie am Fundort waren, werden wir mit Sicherheit auch Ihre DNA dort finden, und mit dieser Probe können wir Sie als uns bekannt einstufen.«

»Hier stehen weit über zwanzig Mann, müssen Sie das bei allen machen?«

Der Polizist nickte und wandte sich dem Nächsten zu. »Das ist mein Job.« Meinert schaute sich irritiert um. Trotz des ungewöhnlichen Fundes schien niemand nachhaltig beeindruckt zu sein. Die Post konnte nicht liegen bleiben, also tobte der alltägliche Wahnsinn um diese Groteske herum weiter, als ob das Auffinden eines Fingers bei der Post nichts Ungewöhnliches wäre. Nur die Kollegin, der er vor die Füße gerollt war, wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht.

Ein etwas übernächtigt aussehender Mittvierziger, der sein letztes Magengeschwür noch nicht auskuriert zu haben schien, tippte ihm auf die Schulter. »Pomerencke mein Name. Kripo Köln. Sie sind der Praktikant, von dem mir der zuständige Abteilungsleiter berichtete?«

Meinert nickte. »Praktikant ist nicht ganz richtig. Ich bin normaler Zusteller«, brüllte er zurück. »Ich soll mich hier nur einmal umgucken, um den kompletten Produktionsablauf kennenzulernen. Das haben sich unsere Oberen für uns ausgedacht.«

»In einem Konzern ist es sinnvoll, wenn die Linke weiß, wie die Rechte so tickt. Sie sind also Briefträger?«

»Ja.«

»Ihr Name ist«, er schaute auf einen Zettel, »Thomas Meinert?«

»Stimmt.«

»Hat Ihnen der Tag bisher etwas gebracht?«

»Sich das alles einmal angesehen zu haben, bringt einem schon was, um die Komplexität dieses Logistik-Riesen begreifen zu können.«

Der Kommissar grinste ihn an. »Das haben Sie aber schön gelernt, oder ist Ihnen das mit der Komplexität selbst eingefallen?«

»Nee, das ist Klagendorffs Lieblingswort. Hier ist nämlich alles komplex – nur er nicht.«

»Ach, und was ist er?«

Meinert überlegte. »Er ist unersetzlich.«

Der Polizist lachte. »Seine Rente dürfte nicht mehr fern sein. Was passiert dann hiermit?« Er zeigte um sich herum.

»Keine Ahnung. Entweder es wird jedes Jahr modernisiert, so schnelllebig ist die Zeit ja heute, oder es wird ein Industriedenkmal – so wie die Zeche Zollverein. Dann hätte Klagendorff sogar noch einen Job weit über seine Rente hinaus. Der Mann beugte sich näher an Meinerts Ohr. »Könnten Sie bitte aus diesem akustischen Inferno mit mir rauskommen? Ich hätte weitere Fragen an Sie.«

Meinert nickte und beide machten sich auf den Weg. Im Freien stehend genossen sie zuerst die geradezu himmlische Ruhe.

»Kinder, tut das gut.« Beide sogen die frische Luft durch die Nase ein. »Darf ich mich jetzt richtig vorstellen: Mein Name ist Stefan Pomerencke, Kriminalhauptkommissar, Kripo Köln.«

Meinert schaute ihn beeindruckt an. »Hauptkommissar«, wiederholte er anerkennend. »Sind Sie so was wie ein Derrick und nur deswegen allein, weil Harry keinen Parkplatz findet?«

»Harrys gibt es nur im Fernsehen, aber wieso fragen Sie?«

»Wenn Sie so ein hohes Tier sind, dann scheint das da drin ja wohl eine ernstere Sache zu sein.«

»Mord oder Entführung ist immer eine ernste Sache.«

Meinert sah ihn erschüttert an. »Sind Sie sich damit sicher?«

»Solange Sie mir nicht sagen, dass es für Postler normal ist, sich Gliedmaßen abzuschneiden und sie dem Arbeitgeber zuzuschicken, ja.«

Natürlich hatte Meinert auch schon daran gedacht, aber jetzt, wo diese Tatsache manifestiert schien, zuckte er doch etwas zusammen. »Puh, das ist dann aber doch recht heftig. Und Sie denken ernsthaft an Mord?«

»Wenn ich ehrlich bin, ja. Sollte der Kollege noch leben, hätten sich die Entführer doch längst gemeldet – oder zumindest der Kollege Schmitz aus irgendeinem Unfallkrankenhaus, dass er sich heute ausnahmsweise verspätet.«

»Der Schmitz war Beamter. Zu spät zum Dienst zu kommen, wäre für den undenkbar. Wenn er schon nicht pünktlich sein konnte, dann war es mit seinem Finger zumindest ein Teil von ihm.«

Lächelnd fischte der Polizist einen Notizblock aus seiner Jackentasche. »Ich werde versuchen, diese Art zu denken in meine Ermittlungen einfließen zu lassen.« Er schaute ihn an. »Mit wem habe ich noch mal die Ehre?«

»Ich bin Thomas Meinert, Saalspringer hier in Frechen.«

»Saalspringer? Was ist das nun wieder?«

»Das ist ein Fossil aus alten Tagen, das es hier in Frechen eigentlich gar nicht mehr gibt. Darf ich etwas weiter ausholen?«

Der Polizist nickte. »Sie dürfen, ich muss das hier schließlich alles begreifen.«

»Also: Für die Stadt Frechen gab es einstmals ein großes Postamt. Morgens um fünf Uhr wurde die Post mit LKWs angeliefert. Dann begannen alle hiesigen Zusteller, die Post in einem großen Saal in ihre Spinde zu sortieren.«

»In Kleiderschränke?«

»Nein. Mit Spinden bezeichnet der Postler Regale, in denen jedes Haus des jeweiligen Zustellbezirks sein eigenes kleines Fach hat. In diese Fächer werden die Briefe einsortiert. Es gibt jeweils Fächer für normale Briefe, die sogenannten Kurzen, und es gibt Fächer für ...«

»Die Langen«, unterbrach ihn Pomerencke.

»So ähnlich. Der Postler spricht in diesem Fall von Langholz.«

Pomerencke machte sich eifrig Notizen.

»Wo stehen diese Spinde heute, wenn es diesen großen Saal nicht mehr gibt?«

»Im Vorbereitungszentrum, hier um die Ecke. Eine Zustellergruppe, oder Reihe, wie der Postler sagt, besteht immer aus fünf Spinden.«

»Warum ausgerechnet fünf?«

»Fünf Spinde für die fünf Zustellbezirke und weil wir eine Fünftagewoche haben.«

»Moment mal. Ich denke, die Post stellt sechsmal die Woche zu.«

»Das ist richtig. Deswegen gibt es auch in jeder Gruppe einen festen Springer, der fünfmal in der Woche die jeweiligen Stammzusteller an ihrem freien Tag vertritt und am sechsten Tag dann selbst frei hat.«

Pomerencke schaute auf. »Eine Zustellgruppe hat also sechs Leute?«

»Nein, sieben. In jeder Gruppe ist auch noch eine Urlaubsvertretung.«

»Okay, also sieben. Als Springer muss man demnach alle Namen und Briefkästen der gesamten Zustellgruppe kennen?«

»Wenn man seine Zeiten schaffen will, dann ja.«

Pomerencke pfiff anerkennend. »Dumpfbacken wird man bei der Post demnach nicht antreffen?«

»Jedenfalls nicht bei den Zustellern. Die finden Sie eher etwas höher angesiedelt.«

Der Polizist grinste. »Das ist ja wie bei uns!« Plötzlich zog er die Stirn kraus. »Was ist ein Saalspringer?«

»Jemand, der in jeder Gruppe des gesamten Saales eingesetzt werden kann.«

»So eine Art SEK der Post.«

Meinert grinste. »Könnte man so sagen.«

»Meine Anerkennung, Herr Meinert. Aber sagen Sie mal, Sie sprechen immer in der Vergangenheit. Ist das heute nicht mehr so?«

»Nur noch zum Teil. Früher hat jeder Zusteller seine Post selbst sortiert. Das geschieht heute nur noch bei den Vollzeitkräften. Frechen wurde aber komplett auf Teilzeit umgestellt. Wir sind die sogenannten 19,25-Stunden-Kräfte. Wir bekommen die Post bereits fertig in Gangfolge in Schwingen, so nennen wir die Postkisten, einsortiert auf unsere jeweiligen Übergabepunkte angeliefert.«

»Wie viele gibt es davon in Frechen?«

»Fünf: Frechen, Bachem, Habbelrath, Buschbell und Königsdorf.«

Pomerencke nickte. »Ich verstehe. Wo sind wir jetzt hier?«

»Hier sind wir im Sortierzentrum. Hier werden alle Kurzen und das ganze Langholz schon mal in die jeweiligen Schwingen für die einzelnen Zustellbezirke sortiert.«

»Wohin gehen dann die Schwingen?«

»Ins Vorbereitungs- oder Setzzentrum.«

»Also dorthin, wo Ihre Sortierregale stehen. Ich glaube, Sie sagten Spinde dazu.«

»Korrekt, Herr Kommissar.«

»Vom Vorbereitungszentrum aus geht dann die bereits komplett in Gangfolge sortierte Post zu den jeweiligen Zustellstützpunkten – oder Übergabepunkten.«

Meinert nickte. »Alles richtig verstanden.«

»Ja, Sie sind eben der perfekte Erklärbär. Ich werde Sie für die Sendung mit der Maus als Moderator vorschlagen.« Pomerencke lächelte ihn an. »Wie viele Haushalte hat so ein Bezirk?«

»Das kommt natürlich auf die jeweiligen geografischen Verhältnisse an. Hat jemand viele Hochhäuser in seinem Bezirk, so werden es bei ihm mehr Haushalte als bei einem Kollegen sein, der nur Einfamilienhäuser beliefert. Hier in Frechen so um die achthundert im Schnitt.«

Pomerencke stutzte. »Ich sehe Ihre Kolleginnen und Kollegen immer mit Fahrrädern, Trikes oder Handkarren he-rumfahren. Wie bekommt man denn die Post von so vielen Haushalten auf ein Fahrrad?«

»Gar nicht. Wir haben an unserer Route in genau abgezirkelten Abständen sogenannte Ablagekästen. Dort wird immer so viel gebunkert, dass alles aufs Fahrrad passt.«

»Sind das diese grauen Schränke am Straßenrand?«

»Ja, aber nur die etwas dickeren. Die schmalen Schränke gehören der Telekom.«

»Ach guck mal, ich dachte, das sind Pinkelhäuschen für Hunde.«

»Das sind sie leider auch. Im Sommer riecht das lecker, wenn wir die Post da rausholen.«

»Dann sollte die Post AG nicht Briefmarken mit Erdbeer-aroma herausbringen, sondern als Standardporto Duftbäumchen draufkleben lassen.«

Meinert grinste. »Ich werde Ihre Idee bei der Geschäftsleitung einreichen.«

Pomerencke steckte seinen Notizblock wieder ein. »Kannten Sie den Kollegen Schmitz?«

Meinert schüttelte den Kopf. »Nein. Sein Name ist mir ab und zu schon mal auf unseren Dienstplänen begegnet, aber das ist auch schon alles. Ich habe ihn auch ein oder zwei Mal kurz gesehen, wenn ich in Königsdorf eingesprungen bin. Aber meistens war er es, den ich vertreten musste. Mit seiner Gesundheit war es nicht so doll bestellt. Kein Wunder, der Mann war schon über sechzig, da kommen eben die Zipperlein.«

»War er denn chronisch krank?«

»Ich denke nicht. Vor Kurzem hatte er es heftig mit dem Rücken. Der arme Kerl musste sogar operiert werden. Er ist noch nicht lange aus dem Hamburger Modell raus.«

»Sagen Sie mal«, Pomerencke fischte seine Notizen wieder aus der Jackentasche. »Der Mann war verbeamtet, und als Beamter hatte er einen Halbtagsjob?«

»Warum nicht? Davon haben wir einige. Wenn sie schwerbeschädigt sind oder ihnen eine halbe Stelle reicht, geht das.« Er sah Pomerencke fragend an. »Was passiert denn nun mit dem Kollegen Schmitz?«

»Wir leiten ein Ermittlungsverfahren ein und überprüfen anhand einer DNA-Analyse des Fingers und einer Vergleichsprobe, ob das überhaupt ein Körperteil Ihres Kollegen sein kann. Wenn ja und wir keine Lepra an dem Finger feststellen, wird eine Mordkommission gegründet.« Er reichte Meinert eine Visitenkarte. »Sollte Ihnen der Kollege Schmitz inzwischen mit oder ohne Finger begegnen, dann rufen Sie mich bitte an, damit ich den ganzen Kram wieder abblasen kann.«

Ein Rechtsmediziner stellte sich zu ihnen.

»Moin, Doc«, begrüßte ihn Pomerencke. »Können Sie schon was sagen?«

»Nur so viel, dass der Finger ziemlich tot ist und – das wird Sie vor allem interessieren – dass er mit ziemlicher Sicherheit post mortem amputiert wurde.«

***

Christina Schmitz konnte vor Müdigkeit kaum noch ihre Augen offen halten. Für die fünfunddreißigjährige, schlanke Ärztin war es der erste Dienst als Fachärztin der Anästhesie am Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn. Inzwischen war es kurz nach acht Uhr morgens. Seit vier Stunden versuchten die Neurochirurgen, Splitter einer Schädeldecke aus einem blutjungen Hirn herauszupulen. Da in allen OPs operiert wurde, hatte sie kaum eine Chance, noch am Tisch abgelöst zu werden. Gott sei Dank waren die Chi-rurgen aber schon auf der Zielgeraden. Obwohl sie mit aller Macht dagegen kämpfte, fielen ihr immer wieder die Augen zu.

»Könnte unsere hübsche Gasmaid vielleicht wieder aufwachen und uns über die Vitalfunktionen dieses stolzen Recken informieren?«, brummte einer der Operateure.

Sie lief knallrot an und hoffte, dass ihr das unter dem Mundschutz nicht anzusehen war. »Alles im grünen Bereich, Herr Kollege. Wenn der Herr Metzgermeister aber wirkliches Mitleid mit seinem medizinischen Opfer hätte, dann würde er ihm gleich noch ein paar Hirnzellen implantieren.«

»Du denkst doch wohl nicht etwa, dass dieser Herr mit Hirn nicht gesprungen wäre?«

»Dann hätte er zumindest nicht so exzessiv gesoffen.«

»Das denkst du. Wer Jason Kasupke heißt, im Juli nachts besoffen mit Kumpels in ein Freibad einbricht und dann auch noch vom Dreier einen Köpper macht, für den ist es ein sekundäres Problem, ob überhaupt Wasser im Becken ist.«

»War welches drin?«

»Natürlich nicht, sonst läge er nicht hier.«

Trotz ihrer Müdigkeit musste sie laut lachen. »Das ist nicht dein Ernst?«

»Um diese Zeit bin ich nicht zum Spaßen aufgelegt, meine Liebe. Das Wasser war abgelassen worden, weil ein Leck im Pool repariert werden musste.«

»Wie sieht es aus für ihn?«

»Das kann ich dir in zwei Tagen beantworten, aber er könnte es schaffen. Gott ist ja bekanntlich bei den Dummen, und da der hier schon vor dem Unfall hirntot war, ist die Prognose recht anständig, denke ich. Aber Hirn hilft nicht immer. Hätten wir beide unseres angestrengt, dann wären wir jetzt in der Politik und müssten uns nicht für die paar Kröten nächtelang den Arsch aufreißen.«

Ihr leitender Oberarzt betrat den OP und setzte sich auf einen freien Hocker neben ihr.

»Nanu, Herr Kollege, was verschafft mir die Ehre?«

»Ich denke mal, nichts Gutes«, kam es unter seinem Mundschutz hervor. »Du möchtest bitte umgehend zum Chef kommen.«

»Mach keinen Scheiß.« Ihr wurde heiß und kalt zugleich. »Von meinen Leuten leben doch noch alle, oder?«

»Soweit ich gehört habe, ja. Es scheint nichts Fachliches zu sein.«

»Und weswegen soll ich dann zum Chef?«

»Keine Ahnung. Da kam irgendein Anruf aus Köln. Mehr kann ich dir auch nicht sagen.« Er stieß sie sanft an. »So, nun mach hinne. Ich übernehme hier. «

Sie stand auf und verließ eilig den OP. Hastig zog sie sich um und passierte die Schleuse. Ein Anruf aus Köln? Vor zwölf Jahren war sie ins Uni-Sekretariat gerufen worden. Da wurde sie sogar über die Lautsprecheranlage auf dem Campus ausgerufen. Als sie damals mit zitternden Knien vor ihrem Dekan stand, wurde ihr mitgeteilt, dass ihre Mutter gestorben sei. Da war nicht viel mit Mitleid. Da hieß es nur: Schmitz vortreten – Schmitz, Ihre Mutter ist tot – Schmitz zurücktreten. Und Schmitz hatte noch nicht einmal Zeit zu trauern. Das war während ihres Physikums. Sollte diesmal etwas mit ihrem Vater sein?

Christina betrat mit weichen Knien das Büro ihres Chefs. »Herr Professor, ich sollte mich bei Ihnen melden.«

Er erhob sich und ging um seinen Schreibtisch auf sie zu. »Liebe Kollegin, setzen Sie sich bitte.«

Die junge Fachärztin blieb stehen und schüttelte den Kopf. »Machen Sie bitte nicht so einen Zinnober, sondern raus mit der Sprache. Was ist passiert?«

»Es tut mir unendlich leid, aber ich muss Ihnen leider mitteilen, dass die Polizei davon ausgeht, Ihrem Vater sei etwas zugestoßen.«

Nun musste sie sich doch setzen. Sie hatte das Gefühl, ihr Herz stünde für kurze Zeit still. Überhaupt schien alles um sie herum erstarrt, bis ihr Blick auf den Sekundenzeiger der Wanduhr fiel. Der bewegte sich, also ging doch alles weiter. Plötzlich schien auch ihr Hirn die Worte verstanden zu haben.

»Ist er denn tot?«

»Ich habe leider keine näheren Angaben. Ich bekam lediglich einen Anruf von der Postdirektion Köln-West. Dort hätte man Leichenteile gefunden, die Ihrem Herrn Vater zugeordnet werden können.«

Sie nickte. »Das kann sein. Mein Vater ist Briefträger.« Sie wischte sich eine Träne von der Wange. »Was ist denn passiert, dass man von ihm Leichenteile finden konnte?«

»Wie gesagt«, bedauerte ihr Professor. »Man hat mir nur die Tatsache als solche mitgeteilt.«

»Es wird sicher wieder sein Herz gewesen sein.«

»Aber wenn man es am Herzen hat, verliert man keine Körperteile. War er denn Herzpatient?«

»Er hat voriges Jahr einen Stent bekommen. Tja, und vor sechs Wochen haben sie ihn am Rücken operiert, am Spinalkanal.«

Der Professor füllte ein Glas mit Mineralwasser und reichte es ihr. »Was genau passiert ist, werden Sie ja dann zu Hause erfahren.«

Sie schaute ihn müde an und trank einen Schluck. »Ich habe heute Abend aber wieder Nachtdienst.«

»Haben Sie nicht. Sie werden heute Mittag nach Köln fliegen. Meine Sekretärin hat für Sie schon einen Flug gebucht. Dann werden Sie so lange dort bleiben, bis alles gerichtet ist.«

Christina Schmitz sah ihren Chef dankbar an.

»Haben Sie noch Geschwister?«

»Nein, Herr Professor, ich bin nun die Letzte der Sippe, wenn meinem Vater wirklich etwas zugestoßen sein sollte. Nach mir ist Ende mit uns Schmitzens. «

»Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«

Sie lächelte traurig. »Ich denke wohl nicht. Da muss ich jetzt allein durch.« Sie erhob sich. »Dann werde ich mich mal auf den Weg machen. Ich halte Sie auf dem Laufenden.«

»Das würde mich freuen, Kollegin Schmitz. Wenn Sie Hilfe benötigen, rufen Sie mich bitte an.«

»So viel Fürsorge?«

»Aber natürlich. Wenn man schon eine Doofe gefunden hat, die mit so viel Engagement in diesem Irrenhaus arbeitet, dann muss man sich schon etwas ins Zeug legen, wenn man sie behalten will.«

2

Die Post für den ersten Teil des Bezirks des mittlerweile auch von offizieller Seite vermissten Briefträgers wurde Thomas Meinert gleich mitgegeben, denn er sollte, so wurde von oben entschieden, ihn bis zu seinem Auffinden vertreten. Er hätte zwar gern noch mit den Buschbeller Kolleginnen und Kollegen über das Verschwinden des Briefträgers gesprochen, als er jedoch auf dem Übergabestützpunkt ankam, waren schon alle ausgeflogen. Meinert blieb nichts anderes übrig, als sich ein Fahrrad zu schnappen und die Zustelltour zu beginnen.

Als er sich gut zwei Stunden später dem Ablagekasten Auf dem Rotental/Ecke Moosweg näherte, wurde er von einer alten Dame begrüßt, die verzweifelt versuchte, ihren hysterisch bellenden Hund von dem grauen Straßenkasten wegzuziehen. »Ich weiß nicht, was er hat. So hat er sich noch nie gebärdet.«

Meinert stieg vom Fahrrad und kramte nach dem Schlüssel. »Dann wollen wir mal sehen, was Ihren Hund so aus der Fassung bringt. Vielleicht hebt der Kollege ja darin seine Leckerli auf.«

Ins Schloss einführen konnte er den Schlüssel problemlos, nur drehen ließ er sich nicht. Irgendetwas schien zu sperren. So etwas passierte hin und wieder schon mal, wenn eine Kiste darin schief stand und die Tür mit einem kräftigen Tritt verschlossen worden war. Für solche Fälle und wenn die Fahrradkette mal wieder absprang, hatte er immer einen Schraubenzieher in seiner Zustelltasche parat. Er fädelte ihn in den Griffring ein und drehte so den Schlüssel vorsichtig mit leichter Hebelkraft im Schloss. Mit einem Mal sprang die Tür auf. Der Anblick des regelrecht zusammengefalteten Postkollegen hatte etwas Groteskes. Er schien seinen Kopf seitwärts an seinem Knie abzustützen und dabei entrückt zu lächeln. Was dabei störte, war das hässliche Loch in seiner Stirn.

»Schämen Sie sich was, Herr Schmitz!«, schimpfte die alte Dame. »Haben Sie nicht etwas anderes zu tun, als sich in Kästen zu setzen und die Hunde verrückt zu machen? Ist das hier etwa versteckte Kamera?«

Vorsichtig tastete Meinert nach der Halsschlagader des Briefträgers. »Der hat sich keinen Scherz geleistet, gnädige Frau, der Arme ist genauso tot wie Kurt Felix.«

Erst glotzte sie ihn ungläubig an, dann zog sie plötzlich derartig heftig an der Leine, dass sie ihren Hund beinahe umgerissen hätte. »Komm, Asko, wir gehen! Mit Leichen wollen wir nichts zu tun haben. Erst wird in der Gegend ein Boxer erschossen, jetzt hockt ein toter Briefträger im Postschrank und morgen setzen sich Drogensüchtige hier einen goldenen Schuss. Wenn das in der Zeitung steht, dann ist mein Haus schon wieder ein paar Tausender weniger Wert. Ich weiß langsam nicht mehr, wovon ich meinen Heimplatz bezahlen soll!«

Meinert reagierte sauer. »Ein bisschen mehr Pietät, meine Dame. Der Kollege hat sich diesen Ort bestimmt nicht zum Sterben ausgesucht!«

»Papperlapapp!« Sie drehte sich brüsk um. »Wenn ich auf dem Rückweg wieder hier vorbeikomme, dann will ich von diesem ganzen Irrsinn nichts mehr sehen.«

Als er sich wieder etwas beruhigt hatte, zog er die Visitenkarte des Kommissars aus der Tasche und wählte auf dem Handy die angegebene Nummer.

»Herr Kommissar, kommen Sie bitte zur Kreuzung Auf dem Rotental/Ecke Moosweg. Ich habe den Kollegen Schmitz gefunden. Er ist tot und liegt im rechten der beiden Ablagekästen.«

Nichts anderes hatte Pomerencke erwartet. »Spricht irgendetwas gegen eine natürliche Todesart?«

Meinert nickte. »Ja, das Einschussloch in seiner Stirn.«

Kurze Zeit später wimmelte es rund um die Ablage nur so von Polizei.

***

Christina Schmitz kam sich mit der Reisetasche in der Hand vor ihrem eigenen Elternhaus fremd vor. Wenn sie früher hier gestanden hatte, dann sah spätestens jetzt ihre Mutter aus dem Küchenfenster. Nun gab es niemanden mehr, der erst gucken und dann winken könnte.

Bis sie ihren Hausschlüssel umständlich aus der Handtasche gezogen hatte, überlegte sie fieberhaft, ob sie nicht doch lieber auf der Stelle umdrehen und wieder nach Berlin fliegen sollte. Doch dann fiel ihr ein, wie sehr sich ihr Vater einmal davor gesträubt hatte, mit ihrer Mutter zusammen auf den Abschlussball ihres Gymnasiums zu gehen. Ein paar Tage vorher war er auf ihr Zimmer gekommen und hatte ihr seine Angst vor großen Menschenmengen und geschlossenen Räumen gebeichtet. Er hatte die Zähne zusammengebissen und war mit seiner Frau dennoch auf den Ball gegangen. Er hatte sich sogar zu einem Tanz nötigen lassen. Erst sehr viel später war ihr bewusst geworden, wie sehr ihr Vater damals gelitten und wie viel Kraft es ihn gekostet haben musste, über den eigenen Schatten zu springen. Sie gab sich einen Ruck und schloss die Wohnungstür auf. »Papa, wo du auch bist, du hast mich nicht hängenlassen, also werde ich mich auch um dich kümmern. Ich hoffe nur, du hast mir etwas hinterlassen, woran ich sehen kann, wie du gern bestattet werden möchtest. Wenn nicht, kommst du zu Mama ins Mittelmeer.« Sie hielt über sich selbst erstaunt inne. Wieso war sie sich so sicher, dass ihr Vater tot war?

Sie schloss die Haustür auf. Das Erste, was sie wahrnahm, war der Geruch seines Rasierwassers. Das konnte sie seit nunmehr 35 Jahren nur mit Widerwillen riechen. Solange sie denken konnte, hatte er sein Gesicht jeden Morgen in Pitralon gebadet. Dabei hatte er gepfiffen, wie Uwe Seeler es damals in der Werbung getan hatte. »Mensch, Papa«, lachte sie auf. »Mein Leben lang habe ich dieses Zeug verflucht, und jetzt, wo du vermisst wirst, würde ich wer weiß was darum geben, es noch einmal an dir riechen zu dürfen.«

Sie ließ die Tasche in der Diele fallen und betrat die Küche, den zentralen Punkt ihrer Jugend. Hier hatte sich das gesamte Familienleben abgespielt. Hier hatte sie den Großteil ihrer Hausaufgaben gemacht. Hier hatte sie ihrer Mutter von ihrem ersten Kuss berichtet. Hier hatte sie noch während des Studiums beschlossen abzutreiben und hier hatte sie die erste und einzige Ohrfeige ihres Lebens bekommen, als sie aus Spaß zu ihrer Mutter gesagt hatte, dass ihre Großmutter einen Arsch wie ein Dreitalerpferd hätte. Ihre Schulkumpels hatten über den Ausdruck herzlich gelacht. Die heftige Reaktion ihrer Mutter hatte sie verblüfft.

Hier stand sie nun hilflos wie ein Kind, das nicht mehr beschützt und in diesem Augenblick von ihren Erinnerungen geradezu überwältigt wurde. Sie schlug die Hände vors Gesicht, setzte sich auf den uralten Küchenhocker, auf dem sie tausendundeine Moralpredigten über sich hatte ergehen lassen, und begann bitterlich zu weinen. Sie heulte Rotz und Wasser. Es tat ihr gut. Mit all den Tränen floss auch die enorme Anspannung aus ihr heraus.

***

Thomas Meinert war ausgesprochen mulmig zumute. Er stand abseits, um das, was er im Laufe des heutigen Tages alles erlebt hatte, ein wenig sacken zu lassen. Er trug in dem Bezirk eines Mannes Post aus, dessen Finger noch vor ein paar Stunden aus einer Postschwinge gerollt war, und nun hatte dieser Mensch, wie eine ausgediente Marionette zusammengefaltet, tot in der Ablage gelegen. Jedes Mal, wenn ihn jemand nach dem Kollegen Schmitz fragte, bekam er ein schlechtes Gewissen. Mit jeder erneuten Frage wurde ihm auch bewusster, wie beliebt der Mann in seinem Bezirk gewesen war. Eine alte Dame brachte es auf den Punkt. Ihr hatte Thomas gerade eben noch eine Postzustellungsurkunde vom Amtsgericht in den Briefkasten geworfen.

»Junger Mann, ich wohne hier zwei Häuser weiter und komme gerade vom Arzt. Haben Sie mir diesen Brief in den Kasten gesteckt?«

Meinert nickte. »Ja, gibt’s ein Problem damit?«

»Angenehme Briefe sind nicht so gelb«, sagte sie ängstlich. »Können Sie ihn nicht wieder mitnehmen, dann kann ihn Herr Schmitz morgen bringen? Der gehört wenigstens zur Familie. Der kann mir auch sagen, was ich damit machen muss.« Dabei schaute sie ihn so freundlich an, dass es ihn jetzt, als er wieder an den Toten dachte, wie ein Stich durchfuhr.

»Das tut mir leid, gnädige Frau. Herr Schmitz wird wohl gar nicht mehr wiederkommen.«,

»Ach, ist er in Rente?«

Meinert war für diese Vorlage dankbar. »Genau, woher wissen Sie das?«

»Naja, der Jüngste war er ja nicht mehr.« Sie schaute ihn mit traurigen Augen an. »Er hatte es ja auch so doll am Rücken. Sagen Sie mir auch die Wahrheit? Kann ich Ihnen auch trauen?«

Er lächelte sie an. »Ich denke schon, gnädige Frau.«

Sie zog ihn etwas beiseite und gab ihm den gelben Brief. »Dann können Sie mir auch sagen, was die schon wieder von mir wollen.«

Er öffnete das Kuvert und las aufmerksam. »Tja, Sie werden hiermit aufgefordert, sich am 15. dieses Monats auf dem Amtsgericht im Zimmer 215 einzufinden, um dort eine Eidesstattliche Versicherung abzulegen.«

»Aha«, sie schaute ihn hilflos an. »Und woher bekomme ich so etwas?«

»Nein, Frau Bode, dort müssen Sie schriftlich erklären, dass Sie kein Geld haben, um Ihre Gläubiger bedienen zu können.«

»Bedienen?« Sie sah ihn empört an. »Ich bin eine Dame, junger Mann. Wenn ich auch kein Geld habe, so bin ich aber doch eine Dame!«

»Natürlich sind Sie das, Frau Bode. Es tut mir leid, ich habe mich etwas unglücklich ausgedrückt. Aber wissen Sie was«, er schaute sie aufmunternd an, »es gibt hier ein paar Straßen weiter einen Anwalt, der wird Ihnen mit Sicherheit weiterhelfen können.«

»Einen Anwalt«, sie schüttelte den Kopf. »Womit soll ich den denn bezahlen? Dann rutsche ich ja noch mehr in die Schulden.«

»Verlassen Sie sich drauf, Frau Bode, es gibt Mittel und Wege, auch als armer Mensch zu seinem Recht zu kommen. Wenn Sie jetzt weiterhin versuchen, alles allein zu regeln, dann geht das in die Hose. Soll ich den Anwalt mal fragen?«

»Wenn Sie meinen, junger Mann, dann machen Sie das.« Mit gesenktem Kopf trottete sie ein paar Schritte auf ihr Haus zu. Nochmals drehte sie sich zu ihm um. »Sie werden mich auch bestimmt nicht vergessen?«

Er lächelte sie an. »Bestimmt nicht. Hand aufs Herz.«

***

Christina Schmitz hatte sich Kaffee gekocht. Natürlich handgefiltert, so wie ihn ihre Mutter immer mit ihrem alten Porzellanfilter zubereitet hatte. Höchstwahrscheinlich hatte sie auch noch selbst die Filtertüten gekauft, so selten, wie seit ihrem Tod im Hause Schmitz Kaffee getrunken wurde. Ihr Vater nahm immer nur Kräutertee zu sich – morgens, mittags, abends, sommers wie winters, so lange sie denken konnte – und immer die gleiche Marke. Ihr Vater war sowieso der Inbegriff der Beständigkeit. Das Leben dieses Mannes war derart beängstigend geregelt, dass sie schon Atembeschwerden bekam, wenn sie nur daran dachte. Ihr Vater hatte kein Herz, das in ihm schlug, er trug eine Uhr in seiner Brust, die alles bestimmte, von der Verdauung bis hin zur Libido. Solange sie denken konnte, waren ihre Eltern an jedem Sonntag pünktlich um 11 Uhr Hand in Hand ins elterliche Schlafzimmer gegangen, um gegen 11:15 Uhr ebenfalls Hand in Hand wieder die Treppe herunterzukommen. Dabei war nie auch nur der Hauch eines Lautes der Lust über ihre Lippen gekommen. Als Teenager hatten Christina und ihre Freundin einmal versucht zu horchen. Es war absolut nichts zu hören gewesen, bis auf ein leicht quietschendes Bett, von 11:07 bis ca. 11:08 Uhr und 30 Sekunden. Als sie schon in Berlin wohnte und ihre Mutter bereits tot war, stellte sie sich sonntags um 11 Uhr vor, wie ihr Vater feierlich die Treppe zum Schlafzimmer hochschritt, um zu onanieren. Selbst seine Peristaltik schien nach einem festen Zeitschema zu funktionieren. Jeden Tag, den es der Herrgott werden ließ, wurde um 17 Uhr abgekotet, wie er zu sagen pflegte. Nicht um 16:45 oder 17:05 Uhr, nein, exakt um 17 Uhr.

»Ja, Papa, du bist ein absoluter Terminscheißer«, lachte sie. »Wie konntest du so ein Leben nur knapp dreiundsechzig Jahre lang aushalten? Allein wenn ich daran denke, bekomme ich Beklemmungen.« Ein Schauder lief ihr über den Rücken.

Sie griff sich ihre Kaffeetasse, ging ins Wohnzimmer und blieb vor einem Bild ihres Vaters stehen, das ihn an seinem vierzigsten Dienstjubiläum zeigte. Das war vor zwei Jahren gewesen. Ihr Vater, stolz wie ein Spanier, neben seiner Rosinante, so nannte er sein Dienstfahrrad, seitdem er irgendwann einmal vom Dienst gekommen war und gemeint hatte, dass er sich bei der Post wie Don Quijote de la Mancha vorkomme, weil er auf seinem Fahrrad sitze und gegen Windmühlen ankämpfe. Seitdem trug sein Fahrrad diesen Namen. Als ihm vor vier Jahren ein funkelnagelneues E-Bike zugeteilt wurde, hatten seine Kollegen es mit Klebebuchstaben beschriftet. Es hatte sogar eine zünftige Taufe mit spanischem Sekt gegeben.

Zärtlich strich sie mit der Hand über das Bild und lächelte. Dabei lief ihr wieder eine Träne über die Wange. In diesem Augenblick fühlte sie sich ihrem Vater nahe. »Seltsam«, dachte sie. Das letzte Mal, als sie dieses innige Gefühl der Nähe zu ihm gehabt hatte, war in einem ICE von Paris nach Berlin gewesen. Da war sie von einem Anästhesistenkongress gekommen. Obwohl sie das nicht gern in Zügen tat, hatte sie ganz dringend aufs Klo gemusst. Während sie sich erleichterte, hatte sie auf die Uhr geschaut: Punkt 17 Uhr. Ihren Vater vor dem inneren Auge, hatte sie eine starke Verbundenheit zu ihm gefühlt, so stark wie noch nie.

***

Als ein Abteilungsleiter aus der Bezirksleitung die Belange der Post an der Fundstelle der Leiche übernahm, konnte Meinert seine Tour beenden. Obwohl er nun schon das Finish vor Augen hatte, fühlte er sich kein bisschen besser. Er glaubte, von jedem Kunden, der ihm begegnete, angestarrt zu werden. Zu Recht, wie er fand, denn das, was er hier machte, erinnerte ihn an die feindliche Übernahme eines fremden Zustellbezirkes. Nur, dass er seinen Kontrahenten nicht getötet hatte. Das hatten andere für ihn erledigt.

Als er die Post aus dem letzten Ablagekasten der Tour nahm und die Schwingen für seine restliche Tour fertigmachte, näherte sich ihm eine andere ältere Dame.

»Junger Mann«, begann sie das Gespräch, »sind Sie neu hier?«

»Nein, meine Dame, ich habe hier schon öfter mal Herrn Schmitz vertreten, als er krank war.«

Wenn seine Fassade Butter war, dann glich ihr Blick einem heißen Messer. Sie schien mühelos in seine Gedanken eindringen zu können. »Diesmal scheint Herr Schmitz aber länger wegzubleiben. Kommt er überhaupt noch einmal wieder?«

Meinert erschrak. »Wie kommen Sie denn darauf?«

»Ich habe erst am vergangenen Samstag mit ihm gesprochen, und da sagte er mir wortwörtlich, dass er nicht genau wisse, wie lange er uns noch unsere Post bringen könne.«

Meinert wurde blass.

Die alte Dame schaute besorgt. »Ist Ihnen nicht gut?«

»Wenn ich ehrlich bin, nicht so richtig.« Er schaute sich um. »Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Herr Schmitz heute Morgen einen tödlichen Unfall hatte. Aber sagen Sie es bitte niemandem weiter, ich dürfte Ihnen das gar nicht sagen.«

Sie reagierte ruhig, aber dennoch betroffen. »War es wirklich ein Unfall?«

»Wie kommen Sie darauf, dass es kein Unfall gewesen sein könnte?«

»Als im letzten Winter der alte Grünberg in seinem eigenen Garten erfror, da sagte Herr Schmitz zu mir, es könne durchaus sein, dass er der Nächste sei, dem so etwas Dummes passiert.«

»Aber das kann doch im Alter schon mal geschehen, dass der Kreislauf nicht mehr mitspielt, vor allem bei der Kälte, wie sie im letzten Winter herrschte.«

Sie wurde ärgerlich. »Grünberg war alt, aber nicht blöd. Wer geht denn nachts bei 15 Grad minus im Nachthemd in den Garten? Entweder will ich mich selbst umbringen, oder es legt mich da jemand hin, damit ich sterbe.«

»Das wäre dann Mord, meine Dame.« Meinert fühlte sich, als sei er in einen Groschenroman hineinversetzt. »Wollen Sie damit andeuten, dass Kollege Schmitz wirklich eine Ahnung hatte, auch bald zu sterben?«

»Was heißt hier, auch zu sterben? Ich bin fest davon überzeugt, dass der alte Grünberg umgebracht wurde und es nun den guten Schmitz erwischt hat. Er war ja schließlich der Nächste in der Kette.«

Meinert nickte. »Ja, an den alten Herrn Grünberg kann ich mich auch noch erinnern. Das war doch hier Auf dem Rotental 68.«

Sie nickte.

»Aber wieso war der Kollege Schmitz der Nächste in der Kette?«

Sie war erstaunt. »Wussten Sie das denn nicht?«

»Was denn?«

»Dass Herr Schmitz das Haus von Grünberg geerbt hat.«

Meinert war wie erstarrt. »Nein, davon hatte ich keine Ahnung.«

»Grünberg hatte keine Erben, und Herr Schmitz war der Einzige, der sich über Jahre um den alten Mann gekümmert hatte. Sie wurden im Laufe der Zeit sogar Freunde.«

Meinert war irritiert. »Hat die Polizei Grünbergs Tod nicht näher untersucht?«

»Sollten es die Kriminalbeamten getan haben, dann wurde geschlampt. Wenn in einem Haus so oft eingebrochen wird, wie es bei den Grünbergs der Fall war, und dann irgendwann auch noch eine Leiche im Garten liegt, dann werde ich doch wohl hellhörig, oder?«

»Gnädige Frau, wir kennen uns noch nicht. Mein Name ist Thomas Meinert. Sie sind bitte wer?«

Sie lächelte ihn an. »Kampmann, Charlotte Kampmann. «

Er nickte. »Auf dem Rotental 53?«

»Genau, junger Mann. «

Meinert verschloss den Ablageschrank. »Es tut mir leid, aber ich muss mit meiner Arbeit weitermachen. Dürfte ich denn noch mal bei Ihnen vorbeischauen? Das Ganze interessiert mich doch brennend, und Sie scheinen ja wirklich viel über den alten Grünberg zu wissen.«

»Gern, junger Mann, wann Sie wollen. Und wenn Sie sich rechtzeitig anmelden, dann bekommen Sie eine frische Tasse Bohnenkaffee.« Sie zwinkerte ihm zu. »Das ist nämlich meine Spezialität.«

***

Christina Schmitz war inzwischen mit ihrer Kaffeetasse in das Arbeitszimmer ihres Vaters umgezogen. Wo immer penibelste Ordnung geherrscht hatte, war etwas geschehen, was in früheren Jahren unvorstellbar gewesen wäre. Dort, wo früher in Reih und Glied gerahmte Kinder- und Familienbilder gehangen hatten, ging es plötzlich zu wie auf dem Schwarzen Brett ihres Berliner Stationszimmers. Im Gegensatz dazu herrschte hier aber trotz des Chaos irgendwie Ordnung. Es war ja schließlich die Pinnwand ihres Vaters.

Sie nahm einen großen Schluck aus der Tasse. »Tja, Papa, dir scheint es die Familie Grünberg angetan zu haben. Das könnte eine Art Stammbaum sein.«

Es fing an mit dem Ehepaar Klara und Wilhelm Grünberg. Er starb 1958, sie 1961.

»Mein Gott«, lachte sie. »Zu der Zeit war ich noch eine Amöbe in der Ursuppe.«

Ihre Augen folgten einem Pfeil, der nach rechts abging. Familie Ringel und Familie Rensing – beide Argentinien, stand da. Sie schaute weiter. Es folgte das Ehepaar Karl und Margarete Grünberg. Er starb 1993 und sie 1995. Danach folgte Egon Grünberg. Der Mann schien nicht verheiratet gewesen zu sein. Er segnete erst 2014 das Zeitliche.

Plötzlich gefror ihr das Blut in den Adern. Unter Egon Grünberg stand der Name ihres Vaters. Hermann Schmitz, geboren am 17.06.1948. Es folgte ein Kreuz für gestorben, dann stand da 2014 und ein Fragezeichen.

Sie rieb sich die Augen. »Mensch, Papa, hättest du mir nicht bei meinem letzten Besuch etwas davon erzählen können, was hier abgeht?« Jetzt ärgerte sie sich darüber, sich damals nicht die Zeit genommen zu haben, in ihrem Elternhaus etwas herumzustöbern. Dann hätte sie ihren Vater zu dieser Pinnwand befragen können. Aber was für eine Veranlassung hätte sie dazu gehabt? Sie fotografierte die Wand mit ihrem Handy. Irgendwann würde sie heute noch, wie angekündigt, von der Polizei befragt werden, dann wollte sie das dem zuständigen Kommissar zeigen.

Es klingelte an der Haustür. Mit der Tasse in der Hand stieg sie die Treppe hinab und öffnete. Ein untersetzter Mittvierziger mit einem blonden Gift im Schlepptau musterte sie. »Handelt es sich bei Ihnen um eine Schmitz?«

Sie war sichtlich irritiert. »Ja, ich bin die Tochter des Hauses.«

»Pomerencke ist mein Name, Hauptkommissar von der Kripo Köln. Dürfen wir reinkommen?« Er zeigte unaufgefordert seinen Dienstausweis.

»Gern. Eben noch habe ich daran gedacht, dass ich mich bei Ihnen melden sollte. Nun kommen Sie von ganz allein. Das nenne ich Service.« Sie machte den Weg frei. »Und Ihre Kollegin hat auch einen Namen?«

»Steffi Saarstedt«, lispelte die Angesprochene. »Ich bin in der Ausbildung und begleite den Herrn Hauptkommissar.«

»Wollen Sie einen Kaffee?«

Beide nickten.

»Die Kanne steht in der Küche. Dort haben wir auch genug Platz, uns zu setzen.«

Kurze Zeit später saßen sie auf der Eckbank vor ihren dampfenden Kaffeetassen.

»Haben Sie meinen Vater gefunden?« Christina hatte Angst vor der Antwort des Polizisten, aber sie wollte endlich Gewissheit.

»Frau Schmitz«, begann Pomerencke das Gespräch. »Ich komme leider mit schlechten Nachrichten. Ihr Vater ist tot. Wir haben seine Leiche heute Vormittag in einem Ablagekasten der Post gefunden.«

Sie schluckte. »Der Fundort meines Vaters lässt wohl kaum auf eine natürliche Todesursache schließen. Können Sie mir sagen, was genau passiert ist?«

»Sie sind Ärztin in Berlin?«

»Ja«, nickte sie. »Anästhesistin an der Unfallklinik Marzahn. Ich habe auch eine geraume Zeit in der Kölner Rechtsmedizin gearbeitet.«

»Dann müssen wir ja aus forensischer Sicht kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn wir uns über Ihren Vater unterhalten. Wäre das auch der Tochter recht?«

»Ja sicher, aber das hört sich so an, als würde Ihr Bericht gleich unappetitlich werden?«

»Was heißt unappetitlich? Ihr Vater wurde durch einen Kopfschuss aus nächster Nähe getötet. Seine Mörder haben seinen Leichnam danach in diese Kiste gequetscht. Vorher hatte man ihm noch einen Finger abgetrennt und den in die Tagespost gegeben.«

»Das hat ja geradezu etwas von einem Ritualmord.«

Pomerencke verzog das Gesicht. »Schon, aber an so etwas wie einen Postripper glaube ich nicht.«

Sie nickte gefasst. »Können Sie schon sagen, wann er gestorben ist?«

»Irgendwann in der vergangenen Nacht. Die Sonne hat auf den Kasten geschienen, in den sein Körper gepfercht war. Die Körpertemperatur hatte dadurch beim Auffinden wenig Aussagekraft.« Pomerencke nahm einen Schluck Kaffee. »Wir haben bislang absolut keine Ahnung, weswegen und wo Ihr Vater gestorben ist. Er hatte noch seinen Pyjama an, was dafür spricht, dass er zu Hause gestorben sein könnte, aber« er schaute sich um, »hier deutet nichts auf einen Kampf hin.«

Die Ärztin nickte. »Ich bin selbst noch nicht so lange hier, als dass ich mich hätte gründlich umsehen können. Augenscheinlich ist hier aber alles an seinem Fleck. Und ob etwas fehlt, kann ich Ihnen im Grunde auch nicht sagen, denn nach dem Tode meiner Mutter war ich nicht mehr so oft hier.« Sie wischte sich verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel. »Wann kann ich ihn sehen?«

»Von mir aus sofort. Sie müssen Ihren Vater sowieso noch identifizieren.«

Sie stutzte. »Haben Sie Zweifel daran, dass es sich um ihn handelt?«

»Nein«, wiegelte er ab, »das Gesetz verlangt es aber.«

Sie erhob sich. »Dann werde ich mich rasch umziehen.« Sie hielt inne. »Er wurde in einem Ablagekasten aufgefunden?«

»Ja, das war so eine Doppelablage. In der einen lag Ihr Vater, in der anderen die Post. Sonst hätte ihn der Ablagefahrer ja schon erheblich früher gefunden. Das kann ich Ihnen ja alles während der Fahrt zur Rechtsmedizin erzählen.«

»Übrigens«, zögerte sie plötzlich. »Ich möchte Ihnen oben in Papas Arbeitszimmer noch etwas zeigen.«

»Und was?« Pomerencke hatte es eigentlich eilig.

»Mein Vater hat dort an der Pinnwand geschrieben, dass er nach einer ganzen Reihe anderer Toter mit seinem eigenen Ableben rechnete.«

»Tut das nicht jeder?«

»Schon, aber schreiben Sie sich das extra an die Wand Ihres Büros?«

***

Bevor Meinert zum Stützpunkt fuhr, wollte er kurz zum Grünberg’schen Haus radeln, um sich ein Bild von dem Anwesen machen zu können. Es handelte sich dabei um die linke Seite einer Doppelhaushälfte. »Mit dem ausgebauten Dachstuhl drei Etagen«, murmelte Meinert. »Wie soll ein alleinstehender alter Herr dagegen anputzen?« Er schaute auf die Fenster. Sie waren trüb. Eine Putzhilfe hatte er demnach nicht gehabt. Meinert ging um das Eckgrundstück herum und versuchte, von der Seite her einen Blick auf die Rückseite des Hauses zu werfen. Hier bestätigte sich sein Eindruck: Das recht große Anwesen war ungepflegt, eine einzige Wildnis. Der alte Mann war im Winter gestorben und von Januar bis Juni war die Hauptwachstumsphase. Wenn kein Gärtner dagegen anschnitt, hatte man im Sommer schon verloren. Er selbst hatte von seiner Mutter ein kleines Reihenhaus in Hücheln geerbt. Neben einer gleich großen Terrasse war sein Garten zwar nur fünf Mal fünf Meter groß, aber das reichte schon, um die Braune Tonne wöchentlich zu füllen. Inzwischen träumte er sogar von einem japanischen Steingarten, aber selbst darin müsste er ständig gegen Moos kämpfen. Seine Aufmerksamkeit fiel auf den merkwürdigen Anbau des Hauses. Direkt an der Rückwand des Gebäudes war auf der anderen Seite des Gartens eine Remise angelehnt. Viel mehr Platz als für eine langgezogene Werkstatt konnte sie aber nicht bieten. Daran wiederum reihte sich ein quadratisches Hexenhäuschen von vielleicht zwanzig Quadratmetern Grundfläche. Das konnte einmal ein kleiner Stall gewesen sein, denn zum Garten hin hatte dieser Zwischenbau eine breite Tür, die horizontal in der Mitte geteilt war.

Meinert schaute gebannt auf das Haus. Es lag so friedlich da. Man hörte nur die vielen Insekten, die in dieser Wildnis natürlich ein Paradies hatten, und aus weiter Ferne die A4, die Buschbell wie ein tosender Wurm von Neubuschbell trennte. Inzwischen war aber mit großem Aufwand die beidseitige Lärmschutzwand gebaut worden, und seitdem war der Krach erträglich. Das gleichmäßige Rauschen gehörte schon zum täglichen Leben der Anwohner. Wenn ich hier wohnte, dann würde ich das bestimmt auch nicht mehr hören, dachte er. Aber würde er hier leben wollen? Augenblicklich käme dieses Haus für kein Geld der Welt als Kaufobjekt infrage, denn jetzt wusste er, dass es ein dunkles Geheimnis barg. Er glaubte sogar, dieses Geheimnis allein schon beim Betrachten spüren zu können.

***

Im Institut für Rechtsmedizin der Universität zu Köln herrschte auch nachmittags eine geschäftige Atmosphäre. Als Studentin war Christina Schmitz hier ein- und ausgegangen. Damals war sie sich aber nicht darüber im Klaren gewesen, dass es für sie einmal ein Wiedersehen unter so traurigen Umständen geben würde. Je näher der Zeitpunkt kam, dass sie ihren Vater identifizieren musste, desto mulmiger wurde ihr.

Eine Sektionsgehilfin schob eine Trage mit dem abgedeckten Leichnam hinein.

»Frau Schmitz«, hob Pomerencke an, »ich muss Sie das jetzt fragen. Sind Sie bereit, Ihren Vater zu identifizieren?«

Christina Schmitz räusperte sich und nickte.

Der Kommissar gab der Frau ein Zeichen und sie hob das Leichentuch so weit an, dass Kopf und Hals des Toten zum Vorschein kamen.

Mit ihrer Linken schien sich Christina den Mund verschließen zu wollen, um keinen Laut der Trauer über ihre Lippen kommen zu lassen. Dennoch kullerte ihr eine Träne über die Wange. Sie nickte. »Ja, das ist er«, krächzte sie. Sie räusperte sich erneut, aber der Kloß im Hals wollte nicht weichen.

Ein Mann mittleren Alters betrat den Sektionsraum. »Frau Kollegin, mein Name ist Sprenger. Wir kennen uns ja noch aus der Zeit, in der Sie hier in der Histologie für uns tätig waren. Ich bin der für Ihren Vater zuständige Rechtsmediziner. Zuerst möchte Ihnen mein aufrichtiges Beileid aussprechen.«

Sie nickte, brachte aber noch immer kein klares Wort heraus.

»Tja, was soll ich Ihnen sagen. Ihr Vater wurde aus nächster Nähe mit einer schallgedämpften Pistole erschossen. Den Zugspuren am Projektil und dem Kaliber nach könnte es sich um eine Armeepistole aus dem Zweiten Weltkrieg handeln, um eine 9-mm-Parabellum, eine Luger 08.«

»Gab es damals überhaupt schon Schalldämpfer?«, fragte Pomerencke verwundert. »Im Krieg kann man schließlich jede Menge Krach machen. Wozu brauchte man damals Schalldämpfer?«

»Es wurde ja nicht nur im Krieg getötet, sondern auch abseits davon gemordet.« Dr. Sprenger wiegte seinen Kopf hin und her. »Ich denke, dass es auch die damaligen Geheimdienste vorzogen, geräuscharm zu liquidieren.«

»Ich bitte Sie, wer schießt denn heute noch mit so einer Möhre, wenn er nicht unbedingt muss? Da kann man ja als Mörder Angst bekommen, dass einem das Schätzchen beim ersten Schuss um die Ohren fliegt.«

»Und wer«, ihre Stimme war brüchig, »verschickt danach den Finger seines Opfers mit der Post?«

Pomerencke nickte. »Sie haben recht, Frau Doktor. Damit will uns jemand etwas sagen. Es fragt sich nur, ob das eine Kriegserklärung ist oder uns dieser Jemand einen Hinweis zur Aufklärung geben will.«

Die Sachlichkeit der Diskussion lenkte die Ärztin vom Anblick ihres toten Vaters ab. »Oder man will die Ermittlungen damit gezielt in eine Sackgasse führen?« Sie schüttelte vehement den Kopf. »Das macht für mich aber keinen Sinn. Wenn mein Vater von einem Profi ermordet worden sein sollte, dann gibt es stilvollere, perfidere Methoden, einen unbewaffneten alten Mann umzubringen. Sie, Herr Kommissar, erwähnten eben Geheimdienste. Die hätten ihm irgendwas injizieren können, was bei einer normalen toxikologischen Untersuchung niemals gefunden worden wäre. Hätten die meinen herzkranken Dad dann auch noch ins Bett gelegt, dann hätte es gar keine Untersuchung gegeben.«

»Ja, was denn nun?« Der Rechtsmediziner wurde ungeduldig. »War es denn nun ein Profi oder ein Zufallsmörder?«

»Was fragen Sie mich?« Pomerencke ging zum Wandbecken, um sich die Hände zu waschen.

»Aber von dieser Antwort hängt ab, wonach ich eventuell noch suchen soll.«