11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Atrium Verlag AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Erich Kästner – politisch wie nie Obgleich Erich Kästner als Satiriker und selbsternannter Schulmeister auftrat, bezog der Dichter der Neuen Sachlichkeit in seinen Werken selten politisch Stellung und ist weniger für sein Engagement bekannt als für seine Rolle des genauen Beobachters. Dabei verfasste er bereits als junger Autor kritische Schriften zum Tagesgeschehen und durchlebte im Alter eine regelrechte Radikalisierung, nahm an Kundgebungen gegen Atomkraft und den Vietnamkrieg teil und hielt dort scharfzüngige Reden. Diese Leerstelle in der öffentlichen Wahrnehmung füllt Sven Hanuschek nun mit Leben, indem er kaum bekannte und zum Teil unveröffentlichte Texte Kästners zusammenstellt, kommentiert und in einem Nachwort einordnet. So entsteht ein faszinierender neuer Einblick in diesen weltberühmten Autor.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 254

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

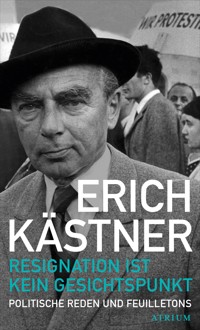

Erich Kästner

Resignation ist kein Gesichtspunkt

Politische Reden und Feuilletons

Herausgegeben von Sven Hanuschek

Erich Kästners Werke erscheinen im Atrium Verlag in ihrer originalen Textgestalt. Die Sprache hat sich im Lauf der Jahrzehnte gewandelt, manche Begriffe werden nicht mehr oder anders verwendet. Aus urheberrechtlichen Gründen wurde darauf verzichtet, Kästners Sprache – die eines aufgeklärten Moralisten und Satirikers – dem heutigen Sprachgebrauch anzupassen.

Erstausgabe

© Atrium Verlag AG, Zürich 2023: Die Augsburger Diagnose. Kunst und deutsche Jugend; Wert und Unwert des Menschen; Über das Auswandern; Abrüstung in Bayern; Stimmen von der Galerie

© Thomas Kästner

Alle Rechte vorbehalten

Abbildungen »Reichstags-Rommé« © Axel Springer Syndication GmbH

Covermotiv: © Alfred Strobel/Süddeutsche Zeitung Photo

Covergestaltung: Kathrin Steigerwald, Hamburg

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

ISBN978-3-03792-000-8

www.atrium-verlag.com

www.facebook.com/atriumverlag

www.instagram.com/atriumverlag

Drama in Sachsen

Sommer-Idylle – Rosenthal – Knoblauchduft –: »droben singt die Nachtigall – drunten huppt ä Lämmchen …«

Im Schweizerhaus, – wo schon Goethe, – Sie wissen! – bei Gaffee un Guchen eine Damenrunde samt Sprößlingen, strickend, häkelnd, plauschend. Eben hat Klein-Baule der guten Urahne Erde eine bescheidene Rate von seinem sterblichen Teil zurückgezahlt, und die gute alte Kinderfrau müht sich um sein Höschen: »Nee, so’n hibbsches Bohbochen, so’n hibbsches Bohbochen wie’r had; – so’n hibbsches – –« murmelt der zahnlose Mund; unter zärtlichem Streicheln und Kneten, dort hinten, wo die Füchse sich Gutenacht sagen! – Sie wissen … (Staatsschutzgesetz!) –

Der mütterliche Stolz nebenan erwacht; Baulen unters Röckchen greifend, mit innigem Ausdruck: Mutterliebe; – auf und nieder, auf und nieder (– ah!): »Cha cha; d’s had’r, d’r ßieße Schunge; – so’n hibbsches! Bohbochen wie’r had; – nich wahr; – so’n hibbsches! Bohbochen bloß! – – gans wie sei –«

Beinahe hätte sie gesagt – ! aber Frau Amtmann drüben hat begriffen; die liegt nun auf der Lauer, die boshafte Person! –

Nun ist die Begeisterung allgemein geworden; d’r Oddo und d’r Karle von drüben sind nun daran: »Nee, nu säh’n Se bloß! – mei Schungen sei Bohbochen! – un so rund! un so weech! – ah! –«

Mit liebenden Händen tätscheln, kosen mit inniger Gebärde alle Damen den noch unschuldigen Göhren jenen schöneren Teil des Rückens, der von der deutschen Poesie in seinen ästhetischen Reizen überhaupt nicht richtig gewürdigt wird. Leider!

Mit verzücktem Augenaufschlag, ganz Hingebung, verklärte Madonna, ergeben sich alle einem Schönheitskulte, der auch edlere Naturen hingerissen hätte. Ich werde neidisch.

Dahinein läßt sich die rostige Stimme der Frau Amtmann von dünnen Lippen vernehmen: »Awer so’n hibbsches Bohbochen wie Ihr Schunge, Frau Segrädär; un wie so’n ßießer kleener schwarzer Schude! – iewerhaupt gans wie sei Babba! –«

Tarantelgestochen fährt die Apostrophierte empor: »Awer, Frau Amtmann, was glooben Sie bloß! – Sie genn’n doch mein’ Mann gornich! – Was erlooben Sie sich bloß! – ich bin Sie ganz baff! – Mei Mann is doch kee Schude nich! –«

Da prasselt die Tafelrunde durcheinander: »Awer Frou Segrädär; awer Frau Segrädär; – was Sie sich bloß uffräg’n! – so ’ne Labbalje! – Sie wär’n doch nich! – Bloß derwäg’n! …«

Sie »wärd« aber doch! – Ganz hoheitsvoll Kriemhild, in ihrem Heiligsten (bei Ihrem Manne) gekränkt, verläßt sie hocherhobenen Hauptes, ihre Siebensachen zusammenraffend, den Schauplatz …

Wo doch schon Goethe, Sie wissen! –

Bloß derwäg’n! – …

1924

Der Staat als Gouvernante

In Berlin läuft ein russischer Film, der die Matrosenmeuterei auf einem Kriegsschiff der Schwarzen-Meer-Flotte (im Jahre 1905) zum Gegenstand hat. Seine künstlerische Geschlossenheit soll – nach dem Urteil der Kenner – vollendet, und seine Wirkung muß – da alle es hingerissen versichern – gewaltig sein. Das Reichswehrministerium verbot daraufhin den Offizieren und Mannschaften den Besuch der betreffenden Lichtspieltheater. Die deutschnationale Fraktion stellte einen Antrag, um die Darbietung des Sowjetfilms auf dem Verordnungswege zu sabotieren; und das Kabinett Luther wäre (hätte es die Himmelfahrt nicht vorgezogen) dem »patriotischen« Wunsche gewiß geneigt gewesen. Einzig die politische Krise amnestierte das Kunstwerk. Doch was diesem Zufall glückte, entschuldigt in keiner Weise das eben nur verhinderte Streben bestimmter Parteien, den Staat zum Vormundschaftsgericht seiner unmündigen Bürger zu machen.

Paris erfuhr im April einen verwandten Fall. In der Comédie Française wurde ein Drama aufgeführt, das »Das Wrack« heißt und einen General a.D. zeigt, der wissentlich von den Einkünften aus den Ehebrüchen seiner Frau lebt. Frankreichs »nationale« Kreise delirierten. In der Kammer kam es zu wilden Szenen. Die Absetzung des Schandstücks wurde schreiend gefordert. Aber der Bildungsminister, der die Aufführung, und sein Vorgänger, der die Annahme des Schauspiels zu verantworten wußte, gaben nicht nach. So schien die Niederlage des »faschisme« vollkommen, als die Autoren selbst ihr Drama der Öffentlichkeit entzogen, da sie es abscheulich fanden, daß ein Kunstwerk zu politischer Hetze mißbraucht wurde.

Ist denn der Künstler der Dekorationsmaler im Staatsgebäude? Will man sein Herz in die Uniform stecken? Wird der Fahnenmast zum Rohrstöckchen? In Spanien schleuderte kürzlich eine behördlich an der Hand geführte Prozession die Werke und die Porträts von Unamuno und Ibanez – es sind Spaniens bedeutendste und darum verbannte Autoren – ins Feuer, als gelte es, die zwei Schriftsteller in eigener Person zu verbrennen. Mit diesem Schritt ist das 20. Jahrhundert auf dem Scheiterhaufen angekommen; seine Konkurrenz mit dem Mittelalter verspricht Erfolg.

Ganz Europa hielt sich die Seiten, als im letzten Jahre Dayton in den Vereinigten Staaten gegen die Wissenschaft prozessierte und ihr den Darwinismus zu verbieten trachtete. Wozu das Gelächter! Auch Europa hat seine Affenprozesse! Und Deutschland liegt nicht nur geographisch im Herzen dieses bedenklichen Kontinents. Der Dramatiker Zuckmayer, der Maler Zille, der Schauspieler Gärtner und mancher andere werden das bestätigen können. Staat und Kleinkinderbewahranstalt sind nicht ohne weiteres dasselbe. Forschungsergebnisse, Kunstwerke, weltanschauliche Versuche mag der Staat nicht zu fördern; und nichts berechtigt ihn dazu, sie zu verhindern. Wissenschaft, Kunst, Philosophie und Religion sind Wertgebiete, die nirgends an den Staat grenzen. Wenn sie ihn kritisieren, – auch ihm soll das Recht unbenommen bleiben, sein Urteil über sie abzugeben, falls er es kann und selbst, wenn er es nicht könnte. Wissenschaft, Kunst, Philosophie haben keine Angst hiervor. Eine Staatszeitung mit kritischen Beiträgen dieser Art würde fraglos ein amüsantes Kulturdokument werden. Freilich kein Staat brächte den Mut auf, der dazu nötig ist. Doch strikte Verbote erläßt ein jeder, denn dazu bedarf es nicht des Muts, sondern der Angst.

Warum aber hat der Staat Angst vorm politischen Kunstwerk? Er sieht in ihm ein staatsgefährliches Agitationsmittel. Und ist im Irrtum. Die übliche Unterscheidung zwischen »reiner« Kunst und Tendenzwerken ist falsch; denn jedes Kunstwerk hat eine »Tendenz«. Ob diese auf dem Gebiete der Erotik, der Menschlichkeit, des Glaubens, der Phantasie oder der Politik liegt, ist einzig Sache des Künstlers, der ein Ideal bekennen oder eine Enttäuschung berichten will und muß. Sein Produkt ist entweder eine Konfession; oder es ist kein Kunstwerk. Konfessionen aber sind sakrosankt; und nur kunst- und konfessionslose Erzeugnisse darf die Zensur kassieren; doch nur die Kulturbehörde ist dazu ermächtigt, die »Schmutz und Schund« verfolgt; die politische Instanz hat auch hier keinen Zutritt und kein Recht. Fragt sie demnach nicht und braucht sie Gewalt, so benimmt sie sich anmaßend.

Noch einmal: staatsgefährliche Kunst gibt es nicht; weder für den Dichter noch fürs Publikum, sondern einzig für den »Staat« selber. Das Publikum, das die Meuterei auf einem russischen Kriegsschiff im Bilde verfolgt, wird vielleicht erschüttert, gerührt, mitleidsvoll. Wer aber käme auf die absurde Idee (unter Tausenden von Zuschauern) seinen Mantel in der Garderobe zu holen und, gleich den geschundenen Matrosen, Revolution zu machen? Wer dies täte, hätte es schon vorher gewollt. Und wer es vorher schon wollte, bedurfte des Films nicht, um es zu tun. Daß Kunst und Demagogie nichts miteinander gemein haben, hat seinen tiefen Grund im Wesen des Kunstgenusses. Der Zuschauer, der Hörer, der Leser erlebt durch das Kunstwerk Gefühle, die ihn zu den Personen – etwa eines Dramas – in Beziehung setzen. Er liebt sie, er haßt, er verachtet, er bemitleidet sie; aber er teilt erst in zweiter Linie ihre eigenen Leidenschaften. Er besucht eine Aufführung des »Othello« und wird von der gepeinigten Liebe des Mohren zu Tränen des Mitleids gezwungen; niemals aber – er sei denn irrsinnig – dazu, seine Gattin im Bett zu erwürgen, wie es Othello tut! Der Mohr wird von Eifersucht und Liebe zum Mord gedrängt; der Herr in der Loge von Mitgefühl und Kummer zum Schneuzen, – der Unterschied sollte auffällig genug sein.

Er ist’s; und er gilt, in taktvoll gezogener Parallele, für jedes Kunstwerk und für jeden, der es genießt. Vorhin wurde gefragt: Warum hat der Staat Angst vorm politischen Kunstwerk? Jetzt darf die Antwort gegeben werden; sie lautet: Diese Angst ist grundlos, die Staaten sehen Gespenster. Und es werden nicht genug wahrhafter Kunstwerke geschaffen, als daß sie dieser unklugen Gespensterfurcht geopfert werden dürften. Zensur echter Kunst ist strafenswerter Eingriff ins keimende Leben der Kultur.

Darum müßten die Paragraphen gerechter und menschenwürdiger Zensur lauten:

§ 1: Jedes Kunstwerk ist unantastbar.

§ 2: Nichtkunstwerke mit ehrlicher Tendenz sind statthaft.

§ 3: Nichtkunstwerke mit gehässigem Inhalte müssen verboten werden, da sie unter die Kategorie »Schmutz und Schund« fallen.

Nur so verlöre der Staat das Odium: Gouvernante seiner Bürger zu sein; nur so erwürbe er sich Anspruch darauf: ihr Erzieher zu werden. Dann könnte das Volk mit ihm zufrieden sein; und niemals brauchte er intolerante Maßnahmen für nötig zu halten. Denn Intoleranz und Angst sind identische Begriffe.

1926

Diktatur von gestern

Es gibt Probleme von chronischer Aktualität. Jede Epoche hat die ihren. Sie sitzen wie Krankheiten fest, und alle Zeitgenossen zeigen sich bestrebt, sie durch »Besprechen« zu heilen. Eines Tages – nachdem sie oft jahrzehntelang wirksam waren – sind sie verschwunden. Aber sie werden von neuen Problemen, von neuen Zeitkrankheiten, abgelöst.

Eines der europäischen Nachkriegsprobleme heißt: Diktatur oder Parlamentarismus? – Daß unsere Zeit von dieser Alternative in Spannung gehalten wird, ist verständlich genug. Der Monarchismus fiel im Kriege, wenn auch nicht vor dem Feind … Die goldenen Stühle im Staatstheater standen plötzlich leer; und manchen packte das Verlangen, sich auf ihnen niederzulassen. Er dachte: auf einem Stuhl hat auch nur Einer Platz. Und setzte sich. – So fanden Mussolini, Primo de Rivera, Pilsudski, Pangalos ihre Sitzgelegenheit. So folgte der erblichen Diktatur (Monarchie) die persönliche.

Daß dieses moderne Soldatenkaisertum beliebt ist, steht außer Frage. Bezweifelbar bleibt, ob mit tieferem Recht. Daß es Diktatoren gibt und eine Unzahl abwartender Diktaturkandidaten, ist vor allem eine Angelegenheit der Konjunktur und subjektiver Machtträume, nicht aber der historischen Konsequenz. Diktatur wurde zur ausschweifenden Mode, zur individualistischen Verschwendungssucht, deren Kosten die Völker tragen.

Griechenlands Diktator, Pangalos, ist gestürzt und gefangengenommen worden. Nicht zuletzt von denen, die ihm einst zur Macht verhalfen. Das Volk fordert fiebernd Parlament und Republik. Es hat genug von Selfmade-Monarchen. Übergenug! Eigensüchtig war er, sprunghaft, tyrannisch, charakterlos, geistig ungenügend. Er vermaß sich, für alle die Verantwortung zu tragen. Jetzt legt es ihm ein ganzes Volk als Vermessenheit aus.

Dieser Diktatorensturz ist ein Beweis neben vielen, daß Diktatur zwar noch immer gewollt, aber nicht mehr gekonnt wird. Ihre Zeit ist vorbei. Attentate, Verhaftungen, Putsche, Militärrevolten sprechen es deutlich aus. Doch schon die reine Überlegung tut das gleiche dar: Ein wahrer Diktator – einer, den das Volk ehrt und dem es wie Ein Mann gehorcht – muß, noch lebendig, zum Mythos werden. Er muß befehlen dürfen, daß man ihn anbetet; und niemanden wird es beikommen, zu lächeln. Früher war solche Ernennung zum Gott möglich. Heute?

Doch nicht nur die massenpsychologische Grundlage fehlt der modernen Diktatur und muß ihr fehlen. Auch ihre primitive Gesamtstruktur ist allzu veraltet, als daß sie dem heutigen Staat genügen kann. – Kein Auto, kein Hochhaus, kein Eisenwerk können von einem allein gebaut werden. Und kein einzelner wird es verstehen, die verschiedenen Facharbeiten, die nötig sind, mit berechtigtem Verantwortungsanspruch zu dirigieren.

Dem modernen und bekannten Begriff der Arbeitsteilung entspricht der unbekanntere der geteilten Verantwortung. Anders als geteilt ist wirkliche und wirksame Verantwortung nicht länger möglich. – Es wäre zur Not vorstellbar, daß ein einzelner Mensch ein Haus baut, wie es früher geschah. Er soll es nur bauen! Der Diktator als Erbauer und Erhalter des Staatsgebäudes ist nicht mehr konkurrenzfähig. Europa braucht eine Modernisierung der regierenden Staatsbetriebe, sonst wird es überholt und verliert seine politische Leistungsfähigkeit.

Daß dem antiquierten Prinzip der Diktatur als Ideal das Prinzip des Parlamentarismus gegenübersteht, muß kaum noch gesagt werden. Niemand bediene sich, um zu widersprechen, der üblichen abfälligen Worte, mit denen Parlamente kritisiert zu werden pflegen! Hier ist nicht von irgendeinem zufällig mangelhaften Parlamentarismus die Rede, sondern von diesem als System. Genau so, wie von der Diktatur als Typus geurteilt wurde, so daß deren Ablehnung durch den Fall Mussolini keineswegs korrigiert werden kann.

Diktatur ist heute nur noch etwas für Gemüter aus der Ritterzeit, die vom Staat interessante Unterhaltung, romantisches Blutvergießen und herrliche Siege über Nacht erwarten. Interessant und blutig pflegen ja auch diese modernen Diktaturländer zu sein. Doch man soll die Völker fragen – und nicht die neuen Ritter –, ob ihnen an der Unterhaltsamkeit des Staates mehr gelegen ist als an seiner Ordnung; ob an Revolutionen mehr als am stetigen Fortschritt; ob an Heroismus mehr als an kluger Entscheidung?

Auch in Deutschland gibt es solche Staatsromantiker. Von Zeit zu Zeit machen sie von sich reden. Sie putschen gelegentlich oder planen Putsche. Es geht ihnen alles zu langsam. Sie können bedachtsame Rede und Gegenrede, aus denen sich tatkräftiges Handeln und nützliches Gesetz ergeben, nicht vertragen. Und dieser stetige Weg vom Austausch der Worte und der Gedanken zu Entschluß und Tat ist gerade die typische Arbeitsweise des wahren Parlamentarismus. Sie wollen handeln, ohne nachzudenken. Es liegt ihnen besser. –

Nun, das Volk braucht vor ihnen nicht allzu große Angst zu haben. Diese Diktatur-Schutztruppe treibt Kostümfeste. Diese Reaktivisten trauern vergangenen Zeiten nach, da einer herrschte. Nur ruhig Blut: Leidtragende beweisen, daß der Betrauerte endgültig tot ist.

1926

Friedensgas

Das Militärkomitee der Abrüstungskommission hat schon die entzückendsten Einfälle gehabt. Man kann beinahe sagen: Sobald die Militärs in Genf zu denken anfangen, haben die andern etwas zu lachen. Doch kein Mensch wird diesen Offizieren ihre Spaßhaftigkeit ernstlich verübeln. Erstens ist Lachen gesund. Und zweitens sind diese Völkerbunds-Majore in einer verzweifelten Situation: Sie wurden nach Genf berufen, um für ihren Beruf Todesurteile zu formulieren. Das ist eine böse Zumutung! Wenn einem Direktor gesagt würde: »Organisieren Sie, bitte, Ihren Betrieb so um, daß wir Sie entlassen können«, – es wäre dasselbe.

So ist es fast verständlich, daß die Militärs in Genf die seltsamsten Vorschläge machten und daß ihre Tätigkeit, die der Abrüstung gelten soll, eher deren Hintertreibung erstrebt. Das Wort von der »Abrüstungskomödie« bezog sich lediglich auf sie, keineswegs auf den Gesamtprozeß. Denn es darf nicht vergessen werden, daß neben dem militärischen eine Reihe anderer Komitees bestehen und daß alle von der Kommission abhängen. Die militärischen Intermezzi dienen gewiß nicht zur Beschleunigung des Abrüstens; aber ihre Einfälle bedeuten auch keine direkte Gefährdung des Plans. Man braucht die Militärs als Fachleute; auf irgendwelchen Pazifismus von ihrer Seite kann man zur Not verzichten. Er wäre ja doch nicht echt.

Im November sollen die Vorberatungen der Offiziere zu Ende gehen. Nach sechs Monaten nicht eigentlich ersprießlicher Arbeit. Dieser Tage haben die Militärs noch einmal einen Vorschlag eingebracht, der kopfschüttelnde Heiterkeit garantiert. Die uniformierten Vertreter Frankreichs, Polens und der Kleinen Entente haben – aus Furcht vor der östlichen Dampfwalze – den Wunsch geäußert: daß, im Fall einer vertragswidrigen Offensive, die übrigen Völkerbundstaaten den Verbrecherstaat mit allen Mitteln ihrer chemischen Industrie überfallen sollen.

Kürzer ausgedrückt: der Völkerbund soll den Gaskrieg zur Befreiung Europas kodifizieren. Die Offiziere scheinen zu glauben, der Völkerbund habe die Aufgabe, den Krieg zu vervollkommnen; er sei eine Schießschule und keine Organisation des Friedens. – Sie sollen über die Abrüstung nachdenken, und sie lösen statt dessen Giftgasprobleme! Ihre Gehirne sind wie ihr Beruf strukturiert: vorgestrig, rüstungsliebend. Ihre Methode der Prophylaxe: Rüsten, damit der andere keinen Krieg wagt – sie hat die Welt oft genug unter Blut gesetzt. Vor dieser Methode schaudern die Völker noch heute. Und hoffentlich für immer.

Doch man soll den Militärs nicht zürnen. Ihr Einfall wird nicht ernst genommen. – Man kann sie ein wenig begreifen und sich dabei des Sprichworts erinnern, das beinahe hierher gehört. Es heißt: »Man kann vom Büffel nichts weiter als Rindfleisch verlangen.«

1926

Die Henker als Opfer

Buchrucker: »Und so haben sie als Soldaten empfunden und gehandelt.«

Die Kasematten des Küstriner Forts Gorgast gehören von nun an zu den historischen Sehenswürdigkeiten. Führungen werden eingerichtet werden müssen, ähnlich denen durch die Folterkeller des Mittelalters und durch die Bleikammern der Renaissance. – Bärtige Pförtner werden die Zellen schlüsselrasselnd öffnen und den Amerikanern, in komischem Pathos, von Fememorden berichten. Ochsenziemer werden sie hinter Glas zeigen, Knüppel und Eisenstangen, mit denen die Soldaten der Arbeitskommandos einander zu Tode prügelten … Und diese musealen Spaziergänge rund durch die Scheußlichkeiten von 1923 werden einen tiefen Sinn haben und zum Bewußtsein bringen, daß es den Menschen, trotz Jahrtausenden, noch immer nicht gelang, ihr Herz zu ändern. Es blieb ihnen vorbehalten, Wüsten zu Gärten, Hütten zu Wolkenkratzern, Quadrigen zu Sechssitzern umzuzaubern – sich selber konnten sie nicht verwandeln.

Jedes Jahrhundert hatte seinen Krieg. Und jeder Krieg hatte seine Marodeure, die dem Raub und dem Mord mit Lust und Liebe anhingen. Immer gab es jene Nachzügler, die im Frieden das Blutgewerbe weitertrieben, das der Krieg zuvor staatlich konzessioniert hatte. »Vorm Feind« war ihnen Töten zur Pflicht gemacht worden, und dann wurde es ihnen zum Bedürfnis. Auf höheren Befehl bildeten sie sich zu Mördern aus. Wer die meisten Menschen totschlug, der erhielt den höchsten Orden. – So vergaßen sie ihre Kindheit und ihre Mütter; so entwuchsen sie jeder inneren Hemmung; so gehorchten sie bald niemandem weiter als ihrem tierischen Vernichtungstrieb. – Richard Büsching, einer der flüchtigen Mörder, hat es ausgesprochen: »Manchmal, da kommt es über mich; und da muß ich eben einen erschießen.«

Diese gelernten Totschläger sind auf besondere Weise Opfer des Krieges. Ohne die von Kaisern und Königen befohlenen Schlachtfeste wären sie geblieben, was sie waren: Handwerker, Arbeiter, die am Lohntag ein wenig raufen. Da zwang man sie aus ihrer Bahn hinaus, drückte ihnen Waffen in die Hand. Und plötzlich – beim Sturmangriff, im Franktireurgefecht – spürten sie: Morden ist ein Genuß … Der Erste, den sie im »Feindesland« erschlugen, wachte in ihren Träumen noch einmal auf. Den Zehnten spießten sie bereits, wie das gewohnheitsmäßige Schmetterlingsjäger tun.

Vielleicht war mancher vor dem Krieg schon so etwas wie ein Mörder ohne Tote gewesen, ein latenter Verbrecher. Man muß sich nur einmal solch ein Gesicht betrachten: die kurze fliehende Stirn, das Bulldoggenprofil, die dicken abstehenden Ohren. Zuchtlose blinde Brutalität schlief von jeher in den meisten dieser geduckten, kräftigen Gestalten. Wer in diesen Kerls die erste Hemmung beseitigte, beseitigte deren letzte. Der Krieg ließ sie wie eine Meute auf menschliches Wild los; seitdem verfolgten sie gierig die Spur. Da half kein Halali mehr.

Schiburr, Graetz, Büsching, Fahlbusch, Vogel, Schulz – sie alle wollten von einem Kriegsende nichts hören. Man hatte sie jahrelang für ihren Mut bezahlt. Morden und Brennen war ihr Beruf geworden, den sie liebten. Ohne Krieg war es mit ihnen zu Ende. – So zogen sie mit hinauf ins Baltikum; so marschierten sie nach Oberschlesien; so rückten sie schließlich in die Grenzfestungen ein, in jene Dorados der nationalistischen Geheimnistuerei und Isolation. Hier vegetierten diese modernen Landsknechte als unsichtbare Truppe weiter. Hier gaben sie sich eigene Gesetze, die Unrecht waren, und lebten unterm Schwert wie die Banditen. Jeder war jedem verdächtig. Verräter und Spitzel konnte der Vorgesetzte sein, der Untergebene, der Stubengenosse, der Neuling – man kam sich wichtig vor; und Rechtsparteien und Militärbehörden nährten diesen lächerlichen Bedeutungswahn, der mit der Zeit aus diesen Festungen und Forts uniformierte Irrenanstalten ohne Wärter machte. – Sie alle lauerten auf einen neuen Krieg, lebten unter Ausnahmegesetzen und töteten einander nach deren ungeschriebenen Paragraphen. Es schien, als wären in diesen Kasematten wilde Tiere eingesperrt, die sich blutig bissen und erwürgten …

Schließlich kam der grauenhafte Unfug an den Tag. Unerhörte Brutalitäten, gemeine Morde, ein ganzes System entmenschter Existenzen wurde entdeckt. Schaudernd begannen Gerichte und Ausschüsse zu untersuchen und zu strafen. Wann wird ihre Arbeit beendet sein?

Verstehen darf noch nicht heißen: Verzeihen. Man mag den Krieg, die nationalsozialistische Verhetzung und gewisse Behörden mitschuldig sprechen; man mag von Nachkriegspsychose und personaler Minderwertigkeit reden, so viel man will und so sehr es nötig ist: aber die Strafen dürfen danach nicht bemessen werden. Unkraut muß unbarmherzig gejätet werden, ehe die neue Saat heranreift.

Die Atmosphäre muß sterilisiert werden gegen jene Bakterien sinnlosen »Heldentums«, die den Organismus der Welt seit Jahrtausenden krank machen. Nur jetzt keine Sentimentalität, nur jetzt keine Milde! Es gilt die Genesung der Völker!

1926

Diskrete Leiden

Außerordentliche Zustände bedingen außerordentliche Maßnahmen. Und da die Steigerung der Geschlechtskrankheiten – mit dem Kriege zeitlich und ursächlich verbunden – einen Grad erreichte, der die Volksgesundheit grenzenlos gefährdete, galt es, Mittel zu finden, die der systematischen Eindämmung dieser Epidemie dienen. Während aber jede andere ansteckende Krankheit in dem Erkrankten selber ihre besorgtesten Gegner besitzt, so daß die Angesteckten am stärksten um Heilung bemüht sind, gehört es zu den Eigenheiten Geschlechtskranker, ihre Leiden als unmoralisch zu empfinden und zu verschweigen, obwohl die Ansteckung einen natürlichen Vorgang und nur deren Verheimlichung eine unmoralische Handlung darstellen.

So unbegreiflich dem Nüchterndenkenden diese schädliche Diskretion erscheinen mag, so muß doch mit ihr gerechnet werden. Ihre Berücksichtigung führte nach etlichen Versuchen zu einem Reichsgesetz, das kürzlich angenommen wurde und am 1. Oktober in Kraft tritt. Es ist das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.

Es handelt sich tatsächlich um einen Kampf; und zwar um einen Kampf gegen Dummheit, Fahrlässigkeit und falsche Scham. Es gilt, die Gesundung der gegenwärtigen und die Gesundung der kommenden Generation zu erzwingen. Der Staat hält es deshalb für sein Recht, den Kranken im Interesse der Allgemeinheit zur Heilung zu nötigen und den Leichtsinnigen als Verbrecher an fremder Gesundheit zu bestrafen. Und er hält es deshalb für seine Pflicht, die erheblichen Kosten der ärztlichen Behandlung (in einem noch nicht erörterten Quotenverhältnis) gemeinsam mit den Krankenkassen für Bedürftige zu tragen. In dem Ausschuß für Bevölkerungspolitik, der den Gesetzentwurf durchberiet, wurden Meinungen laut, die vor dieser Lösung der Kostenfrage warnten, da mit ihr ein Präzedenzfall geschaffen werde, dessen Wirkung nicht überschätzt werden könne. Denn sehr bald würden Anträge zu gewärtigen sein, die mit gleichem Recht die Gratisbehandlung anderer Seuchen forderten (Tuberkulose, Krebs usw.). Glücklicherweise fand dieses bürokratische Bedenken, das jede soziale Leistung verhindern möchte, da doch nicht alle erfüllt werden können, keine Berücksichtigung.

Daß sich der »Gesundheitszwang«, die Heilbehandlung als staatliche Zwangsvollstreckung überhaupt nötig machen, ist bedauerlich. Diese Notwendigkeiten beweisen, wie unmündig und wie verantwortungslos die Mehrheit des Volks in sexueller Hinsicht immer noch ist. Sogar der ebengenannte Reichstagsausschuß hat in seiner Diskussion erhärtet: wie viele Erwachsene auf diesem Gebiet Laien oder Romantiker sind. Ein Vertreter der Wirtschaftspartei erklärte: Man müsse sich eingestehen, daß eine völlige Beseitigung des außerehelichen Geschlechtsverkehrs nicht zu erreichen sei. Und ein Deutschnationaler forderte: Es müsse im Volksempfinden die Überzeugung wachgehalten werden, daß der Geschlechtsverkehr nur zwischen Eheleuten statthaft sei. – Wenn Abgeordnete des Reichstags schon mit solcher Harmlosigkeit durch die verworrene Gegenwart gehen, ist es nicht länger möglich, den »einfachen Staatsbürgern« vorwerfen zu wollen, daß ihre sexuelle Unsachlichkeit ein Kampfgesetz erforderlich machte.

Das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten besteht aus neunzehn Paragraphen, von denen sich nur die ersten fünfzehn unmittelbar mit dem Thema befassen, während die folgenden der Aufhebung der Bordelle gelten. – Das Gesetz bestimmt, daß jeder Geschlechtskranke die Pflicht hat, sich von einem für das Deutsche Reich approbierten Arzte behandeln zu lassen. Besondere Gesundheitsbehörden können verdächtige Personen zur Beibringung von ärztlichen Zeugnissen und zur Behandlung zwingen, wenn die voraufgegangene Anzeige durch Dritte begründet und nicht anonym erfolgt ist. Wer, obwohl er krank ist, Geschlechtsverkehr ausübt, wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft; und mit der gleichen Strafe, wer krank eine Ehe eingeht, ohne dem Partner davon Mitteilung gemacht zu haben.

Eine ganze Reihe der Paragraphen dienen der Feststellung, wer zur Behandlung Geschlechtskranker berechtigt ist und, vor allem, wer nicht. Diese Bestimmungen wenden sich mit Schärfe gegen das Kurpfuschertum, gegen die Fernbehandlung, gegen die Verbreitung entsprechender Schriften usw. Hiergegen sucht man mit Strafen bis zu einem Jahr Gefängnis auszukommen. Und das gleiche Strafmaß wird vorgesehen für Fälle, in denen wissentlich oder fahrlässig Ammen oder andere weibliche Personen, die geschlechtskrank sind, Kinder stillen, oder in denen Personen, die von Geschlechtskrankheit eines Kindes Kenntnis haben, dieses ohne Aufklärung in Pflege geben.

Der sechzehnte Paragraph enthält mehrere neue Absätze zum § 180 des Strafgesetzbuches: »Als Kuppelei gilt insbesondere die Unterhaltung eines Bordells oder eines bordellartigen Betriebes usw.« In diesem Absatz und in den folgenden ist vom 1. Oktober ab die Kasernierung und die pekuniäre Ausbeutung Prostituierter verboten. Von diesem Termin an ist jeder Versuch, der »Unzucht nachgehende« Personen ihrer Freizügigkeit und ihrer Erwerbseinkünfte zu berauben, strafbar. Damit tritt für das gesamte Deutsche Reich ein Zustand ein, wie er in Leipzig und anderen Städten bereits Ortsstatut ist. Wer (vom 1. Oktober ab) einer Prostituierten Wohnung gewährt, wird nur dann bestraft, wenn er damit Zuhälterei und Ausbeutung verbindet. Und die Prostituierte selber setzt sich nur dann einer Bestrafung aus, wenn sie unter gewissen Bedingungen ihrem Gewerbe nachgeht: in der Nähe von Kirchen und Schulen; in einer Wohnung, in der auch Kinder wohnen; in einer Gemeinde mit weniger als 15000 Einwohnern, »für welche die oberste Landesbehörde zum Schutze der Jugend oder des öffentlichen Anstandes eine entsprechende Anordnung getroffen hat«.

Die gesetzliche Beseitigung der Bordellwirtschaft wird eine soziale Leistung erst dann genannt werden können, wenn es ohne Übergangszeit gelungen sein wird, die gesundheitliche Prüfung der einstigen Insassen regulär fortzuführen. Es ist erwiesen, daß dreimal mehr Frauen als Männer geschlechtskrank sind, und eine Erhöhung dieser erstaunlichen Proportion müßte unabsehbare Folgen haben.

Wenn das in diesem Artikel skizzierte Gesetz wohlvorbereitet in Kraft treten sollte – aber nur dann –, werden wir einen wichtigen Schritt vorwärts gekommen sein auf dem schweren Weg zu einem selbstverständlichen Ziele: zur Volksgesundheit.

1927

Rheinisches Allerlei und die »Rivalen«

Was Berlin an neuen Filmen sieht

In Deutschland ist es zur Zeit wieder einmal eine Lust, zu leben – – wenigstens in der Filmwelt. Im Rheingau, wo die Winzer manchmal über ihr wirtschaftliches Elend in Verzweiflung geraten, ist das Paradies auf Erden. Da ist egal Sonntag. Da gibt es fast nur schöne, junge Leute, die Ausflüge machen, sich tief in die Augen schauen – fast ebenso tief wie ins Glas – und den Mund, den sie auf der Flimmerleinwand ohnehin nicht zum Reden gebrauchen können, desto fleißiger zum Schmatzen verwenden.

Das sind die Sorgen der rheinischen Bevölkerung im allgemeinen, wie man sie gleich in drei Filmen vorgeführt bekommt. »Ein rheinisches Mädchen bei rheinischem Wein« heißt der eine. Hier kann kein Mißverständnis obwalten: »Schwarzseher dulde ich nicht.« Dann »Die Lindenwirtin am Rhein« – auch nicht übel. Nur darf man sie nicht mit ihrer Kollegin, der etwas allzu freimütigen und deshalb in Familienkreisen nicht gern gesehenen Wirtin an der Lahn, einer Dame mit ausgesprochener lyrischer Begabung, verwechseln. Bei der Lindenwirtin am Rhein nämlich »kehren« nicht »alle Fuhrleut’ ein« – um Himmelswillen nicht! Sondern die Herren Korpsstudenten aus Bonn, bei denen Hohenzollerns aktiv zu sein pflegten.

Kommt dann noch eine Fortsetzung von »Alt-Heidelberg« hinzu, die sich betitelt »Mein Heidelberg, ich kann dich nicht vergessen«, dann ist der Kreis geschlossen. Dann haben wir die ganze Domela-Atmosphäre in Reinkultur. Für diesen Prinzen- und Müßiggänger-Schwindel können sich nur Untertanen begeistern. Es muß ihrer aber noch eine Menge in Deutschland geben – sonst könnte die Filmindustrie nicht immer wieder solches Zeug auf den Markt werfen. Das sind dieselben Leute, die hierüber jammern, daß deutsche Filme im Auslande nicht ziehen. Der einzige deutsche Film, der auch in Amerika Anklang finden könnte, ist »Der Himmel auf Erden« mit Reinhold Schünzel als Regisseur und Hauptdarsteller. Ein erfolgreicher Vorstoß in das Gebiet der Gesellschaftssatire, der auch den Parlamentarismus nicht verschont.

Mitten in diese treudeutsche Saccharinromantik platzt wie eine Granate der amerikanische Kriegsfilm »Rivalen«. Diesmal ist es dem Regisseur – er heißt Raoul Walsh und arbeitet für die Fox-Gesellschaft – geglückt, Einzelschicksale mit einem großen Gesamtgeschehen lückenlos zu verbinden. Diese beiden Helden haben keine Privatsorgen, die sie dem gewaltigen Epos des Krieges entziehen. Sie sind Berufssoldaten, Landsknechte, Glücksritter. Ihre erotischen Entspannungen scheren sich den Teufel um bürgerliche Ehr- und Ehebegriffe. Es ist eine ganz besondere Wohltat, gerade in einem amerikanischen Film eine Eheschließung so zur Hanswurstiade degradiert zu sehen, wie es hier in der französischen Etappe geschieht.

Was Liebe und Treue und Heldenbegeisterung: der Krieg ist Handwerk, nichts weiter, und dazu das Scheußlichste, was es auf Erden gibt. Das Leben des Soldaten von Beruf, des uniformierten Mörders verläuft zwischen Schlächterei, Suff und Weibern. Ein Hexensabbath ist das; eine Hölle wird losgelassen. Anders als mit diesen allergrößten Betäubungsmitteln wäre ein solches Leben gar nicht zu ertragen.

Zwischendurch kommt wohl einmal ein Augenblick der Besinnung, in dem auch die Seele einmal zu atmen wagt. Dann schreibt einer, der nicht Totschläger von Beruf ist, seinen ganzen Ekel über diese Welt nieder, die alle dreißig Jahre mit Blut gescheuert werden muß. Oder er ruft die Mütter der Welt zu einem flammenden Protest auf gegen diese größte Schande der Menschheit. Dann packt es einen jeden im Publikum, der sich ein Fünkchen Vernunft gerettet hat, und wie ein Sturm bricht die Zustimmung los, die tausendmal echter ist als aller militaristische Rummel. Dieser Film ist Kunstwerk und Bekenntnis zugleich. Wir Deutsche stehen abseits und schämen uns, daß uns Amerika so weit voraus ist, und denken mit Ingrimm an das wertlose Machwerk, das die »Ufa« als »Weltkrieg« herausgebracht hat.

1927

Wann war der letzte Krieg?

Die Vergeßlichkeit in Prozenten ausgedrückt

Kürzlich hat sich der Herausgeber einer lyrischen Anthologie, dem 7000 Gedichte (von 800 jungen Leuten eingeschickt) zur Auswahl vorlagen, die Mühe gemacht, in diesen Berg beschriebenen Papiers statistisch hineinzuleuchten. Es interessierte ihn festzustellen, worüber junge Menschen heutzutage Verse machen, worüber am häufigsten, worüber am wenigsten, und es ist in der Tat interessant. Natürlich besagen seine Prozentziffern nicht, daß die gesamte deutsche Jugend haargenau so orientiert sei wie die 800 Jungpoeten. Und nicht alle seine Ziffern geben Stoff zum Nachdenken.

Immerhin ist es sehr bemerkenswert, daß beispielsweise knapp zwei Prozent der 7000 Gedichte sich um Politik, Aktualität, Weltkrieg und Revolution drehen. Ich finde: Dieser niedrige Prozentsatz ist erschütternd! Dieses Resultat fügt sich exakt zu der anderen Tatsache, die mir unbegreiflich erscheint und nicht nur 800 Lyriker angeht, sondern uns alle: daß die Inflation heute schon so gut wie ganz vergessen worden ist. Tage und Wochen, ja Monate vergehen leichthin, ohne daß die Erinnerung an jene abscheuliche Vergangenheit heraufgerufen würde. Wir alle entziehen uns dadurch, daß wir wie die Stubenfliegen vergeßlich sind, der Aufgabe, unsere Kinder und Enkel vor ähnlichen Staatengreueln zu bewahren, indem wir unsere Erlebnisse an sie weiterreichen.

Mit dem Kriege ist es ja, trotz der »Kriegsliteratur«, nicht anders. Ich habe einmal während einer Eisenbahnfahrt einen Zugpassagier stundenlang beobachtet, der Remarques »Im Westen nichts Neues« las. Dieser Mann führte sich auf, als läse er ein Wilhelm Busch-Album! Er lachte laut, er schlug sich tatsächlich vor Lesevergnügen auf die Schenkel! Ihn interessierten überhaupt nur die »humoristischen« Partien des Buches, die Szenen mit dem Unteroffizier, dem Rektor, den Gänsen und Ferkeln. Der Krieg und dessen Darstellung erreichten seine Vorstellungswelt überhaupt nicht!

Die lyrische Statistik weist ferner nach: »Natur und Welt« 25 Prozent; »Religiöses und Philosophisches« 20 Prozent; »Eros« 10 Prozent – also schon 55