Inhaltsverzeichnis

Widmung

Einleitung

Kapitel 1 – Der andere Weg zur Einheit

Verzicht auf den Begriff Wiedervereinigung

Unterstützung für Willy Brandts Ostpolitik

Rede auf dem Kirchentag in der DDR

Begegnungen mit Honecker und Gorbatschow

Die Mauer fällt

Zusammenwachsen, nicht zusammenwuchern

Die Teilung durch Teilen überwinden

Hauptstadt Berlin

Stolpe, Vogel und die Bürgerrechtler

Kapitel 2 – Befreiung und Versöhnung durch Erinnerung

Bitburg und die deutsche Orientierungslosigkeit

Die Antwort am 8. Mai

Ewig im Büßerhemd?

Der Historikerstreit

Der Coup des Prinzen Claus

Historischer Besuch in Israel

Alte Feinde, neue Freunde

Die prägende Erfahrung des Krieges

Die Verteidigung des Vaters

Kapitel 3 – Verantwortete Freiheit statt Parteienstaat

Der Staat als Beute der Parteien

Der Einmarsch der Parteien in Ostdeutschland

Weizsäcker und Kohl: Aus Freunden werden Gegner

Weizsäcker und Strauß: Aus Feinden werden Partner

Ein verhinderter Kanzler?

Grundwerte und Tugenden

Ein unpolitischer Präsident?

Kapitel 4 – Europäer und Weltbürger

Stationen eines Diplomatenkindes

Fauxpas bei der Queen

Die Krise Europas überwinden

Engagement für ein handlungsfähiges Gesamteuropa

Partner, nicht »Pudel« der USA

Deutschlands langer Weg nach Westen

Kapitel 5 – Der Mensch, der Chef, der Bürger

Versöhnung von Geist und Macht

Brandt und Weizsäcker – Fremdlinge unter den Mächtigen?

Mit Boris Becker im Sportstudio

Der fordernde Redner

… und anspruchsvolle Chef

Personenregister

Copyright

Für Leonhard und Josephine

Einleitung

Am 12. November 1989, drei Tage nach dem Fall der Mauer, besucht Bundespräsident Richard von Weizsäcker einen Abendmahl-Gottesdienst in der Berliner Gedächtniskirche. Es herrscht ein großes Gedränge, unzählige Menschen aus beiden Teilen der Stadt schieben sich in die Bänke, sitzen, hocken und stehen dicht an dicht. Am Ende der Andacht bittet Landesbischof Martin Kruse den Bundespräsidenten um ein Grußwort an die Gemeinde. Es wird eine kurze Ansprache, in der Richard von Weizsäcker seine lebhafte Freude zum Ausdruck bringt, aber auch die ernsten Sorgen benennt, die ihn in jenen Tagen bewegen: Er verbindet die überwältigenden Ereignisse der vergangenen Stunden nun mit dem, was er in seinem bisherigen Leben gelernt hat und was im Laufe der Jahre die Leitschnur seiner politischen Überzeugung geworden ist. Wer sich dem Politiker und Menschen Richard von Weizsäcker nähern will, sollte bei der Rede in der Gedächtniskirche beginnen.

»Wie lange haben wir in Berlin gehofft und gewartet, gemeinsam aus Ost und West einen Gottesdienst feiern zu können. Nun erfüllt uns tiefe Freude und Dankbarkeit der Herzen. Dabei sollte niemand sich und anderen erlauben, Triumphgefühle aufkommen zu lassen, gegenüber niemandem … Wir brauchen Zeit, um unsere Gefühle und Gedanken zu ordnen … Für uns im Westen gilt es, bereit zu sein, mit offenen Herzen und Türen, aber nicht mit unserer Tür drüben ins Haus zu fallen. Es geht nicht darum, dass nun unsere Urteile und Gewohnheiten einfach überschwappen. Unsere Westmark kann und muss helfen, aber sie darf niemanden an die Wand drücken.«

Und dann zitiert Weizsäcker aus dem Paulus-Brief an die Galater: »So bestehet nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasset euch nicht wieder in ein knechtisches Joch einfangen. Ihr seid zur Freiheit berufen. Allein sehet zu, dass ihr die Freiheit nicht missbraucht, euch selbst zu leben. Sondern durch die Liebe diene einer dem anderen.«

Dieses Wort, Weizsäcker seit den Tagen seines Engagements beim Evangelischen Kirchentag ans Herz gewachsen, kann durchaus als eine Art Leitlinie seines Politikverständnisses betrachtet werden. Freiheit nicht als Freiheit von Bindungen, Aufgaben und Pflichten zu begreifen, sondern als Freiheit, aus dem eigenen Leben etwas Sinnvolles zu machen, auszuwählen zwischen den unendlichen Möglichkeiten des Lebens. Nicht Freiheit von etwas, sondern zu etwas. Und die erkämpfte Freiheit nicht aus Bequemlichkeit, Gleichgültigkeit oder Zaghaftigkeit wieder zu verlieren, sondern aktiv zu schützen.

Gleichzeitig glaubte Weizsäcker vor dem Hintergrund der Ereignisse der vorausgegangenen Tage offenbar, dass Mahnungen notwendig waren: Man brauche Zeit zum Innehalten, niemand verfüge über Patentrezepte, es dürfe nicht alles aus dem Westen einfach nach Osten verfrachtet werden, die Ostdeutschen dürften von der ökonomischen Macht des Westens nicht überrollt werden …

Niemand hatte bis dahin so gesprochen, und wenige verstanden damals, was Weizsäcker eigentlich meinte. In der Kirche hatte der Präsident die Gemeinde mit seinen Worten wohl erreicht und nachdenklich gemacht. Aber draußen interessierte sich kaum jemand für seinen Aufruf zur Behutsamkeit: Überschwängliche Freude war angesagt, nicht Abwägung.

In diesem Sinne zeigte sich auch in den folgenden Monaten und Jahren: Richard von Weizsäcker wollte einen anderen Weg zur Einheit der Deutschen nach dem Fall der Mauer. Er fürchtete, dass die beiden Teile Deutschlands nicht zusammenwachsen, sondern zusammenwuchern würden. Daraus würden sich zwangsläufig große Probleme entwickeln. Hat er nicht, zumindest teilweise, recht behalten?

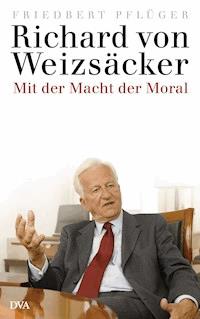

Dieses Buch will keine umfassende Biografie sein, die alle Stationen, Ereignisse, Reisen und Reden im Leben des Richard von Weizsäcker dokumentiert und beschreibt. Es beschränkt sich auf die wichtigen Themen seines Lebens, konzentriert sich auf die Schwerpunkte dessen, was ihn in seinen verschiedenen Funktionen bestimmt und bewegt. Mit seinem Wirken hat er unser Leben und unser Land in einer wesentlichen Situation seiner Geschichte, unmittelbar vor und nach seiner Einheit, in erheblicher Weise mit geprägt und gestaltet. Ich habe zwischen 1981 und 1989 acht Jahre als einer seiner engsten persönlichen Mitarbeiter für und mit ihm gearbeitet und hatte deshalb besondere Einsichten in Weizsäckers Wirken.

Beim Schreiben habe ich mich um Objektivität und Distanz bemüht, allerdings im Wissen, dass dies vor dem beschriebenen Hintergrund der Nähe nur sehr unvollständig gelingen wird. Ich fühle mich Richard von Weizsäcker bis heute menschlich und politisch herzlich verbunden.

Schon einmal, vor genau zwanzig Jahren, habe ich – übrigens im gleichen Verlag – ein Buch über Weizsäcker geschrieben. Das war ein sehr persönliches Buch mit vielen Tagebuchaufzeichnungen, voller Bewunderung für den Chef und väterlichen Freund. Ich habe von all dem nichts zurückzunehmen. Die eine oder andere Passage wird dem Leser daher vielleicht bekannt vorkommen. Was damals wahr und wichtig war, muss auch zwanzig Jahre später seinen Platz beanspruchen dürfen. Das frühere Buch endet mit dem Fall der Mauer, etwa zur Halbzeit seiner Amtszeit. Die inzwischen vergangene Zeit ermöglicht nun einen umfassenderen Blick auf Richard von Weizsäcker.

Dieses Buch erscheint zu Weizsäckers 90. Geburtstag und muss deshalb bei aller kritischen Würdigung auch Züge einer Hommage tragen. Eine Hommage an einen großen Deutschen und erfolgreichen Staatsmann, an einen idealtypischen Vertreter des aufgeklärten und liberalen Bürgertums und gleichzeitig einen fordernden und fairen Chef, einen geradlinigen und liebenswürdigen Charakter (so viel zum versprochenen Bemühen um Objektivität).

Berlin, im Januar 2010

Friedbert Pflüger

1

Der andere Weg zur Einheit

Das große Lebensthema Weizsäckers war seit eh und je die Überwindung der Teilung Berlins, Deutschlands und Europas. Wie wenige andere hat er vor und nach der europäischen Revolution 1989/90 dazu selbst beitragen können. In gewisser Weise war er immer ein gesamtdeutscher Politiker und schon vor dem 3. Oktober 1990 gesamtdeutscher Präsident gewesen. Bei seiner Antrittsrede vor dem Deutschen Bundestag am 1. Juli 1984, also in einer Zeit, in der sich die meisten Westdeutschen mit der Teilung dauerhaft abgefunden hatten (was heute sehr viele nicht mehr wahrhaben wollen), hatte er sich ausdrücklich an alle Deutschen gewandt.

Aber: In der Art und Weise, die Einheit zu denken und sich für sie einzusetzen, in den ihn treibenden Einsichten und Erfahrungen und schließlich auch in der Debatte über den richtigen Weg vor und nach dem Fall der Mauer hatte er doch eigene Vorstellungen, die sich nicht selten von denen der Mehrheit in der eigenen Partei oder denen des Kanzlers Helmut Kohl unterschieden. Dies gilt ausdrücklich nicht für die außenpolitische Absicherungsstrategie des Einheitsprozesses durch die Regierung Kohl / Genscher und die europapolitische Einbettung der Wiedervereinigung, die Weizsäcker für eine historische Leistung hält. Dies gilt wohl aber für den Prozess des inneren Zusammenwachsens der Deutschen.

Verzicht auf den Begriff Wiedervereinigung

Schon in den siebziger und achtziger Jahren ging es Weizsäcker bei seinem deutschlandpolitischen Engagement nicht primär um die staatliche Wiedervereinigung. Zwar lehnte er dieses Ziel nicht ausdrücklich ab, aber er gebrauchte den Begriff nicht. Wichtiger als die Frage der Wiedervereinigung war ihm das Selbstbestimmungsrecht, nämlich die Freiheit der Deutschen, das eigene Schicksal zu bestimmen.

Weizsäcker glaubte nie daran, dass die Mauer in Berlin und die Teilung des Landes in der Zukunft Bestand haben würden, die Mitte eines Landes, gar eines Kontinents konnte seiner Meinung nach auf Dauer nicht eine Grenze sein. Insofern war er sich immer sicher, dass die Architektur Deutschlands und Europas sich ändern würden. Dieser Überzeugung hat er oft Ausdruck verliehen, zum Beispiel bei seiner Rede anlässlich des 20. Jahrestages des Mauerbaus am 13. August 1981.

Aber wie sich diese Änderungen ergeben würden, wie genau sie aussehen würden – das ließ er offen. Ja, er hielt Festlegungen und völkerrechtliche Maximalpositionen eher für schädlich. Sie erschwerten seiner Meinung nach Bewegungsspielräume, nicht zuletzt für die Politiker in Osteuropa und der DDR.

In diesem Sinne formulierte Weizsäcker, damals Regierender Bürgermeister von Berlin, in einer Rede zur »Lage der Nation« im Deutschen Bundestag am 9. September 1982, zu einer Zeit also, als die Feindschaft zwischen West und Ost noch in Stein gemeißelt schien: »Unsere Fantasie reicht zwar nicht aus, uns die Machtkonstellation auszumalen, die eine neue europäische Architektur ohne alte, überlebte Staatengebilde hervorbringt, welche die Grenze überwindet, die durch die Mitte verläuft. Die Teilung ist also, geschichtlich gesehen, mehr als eine Momentaufnahme. Aber wer sie zum Dauerzustand erklärt, hat die geschichtliche Wahrheit wahrscheinlich nicht auf seiner Seite. Die Mitte des Kontinents taugt auf die Dauer für ein Großreich so wenig wie für eine Grenze. Das Wahrscheinliche für die Mitte ist der Wandel.«

Am Ende der Ansprache erhob sich Bundeskanzler Helmut Schmidt, ging zur Bundesratsbank und gratulierte dem Regierenden Bürgermeister. Ein seltenes Bild im Deutschen Bundestag, zumal die damalige Debatte im Zeichen der parteipolitischen Polarisierung stand. Drei Wochen später verlor der Sozialdemokrat Schmidt seinen Posten durch ein konstruktives Misstrauensvotum an den Christdemokraten Helmut Kohl.

Wie die territoriale Struktur eines zukünftigen Deutschlands aussehen würde, war für Weizsäcker nicht entscheidend. Er widersprach entschieden, wenn – etwa aus dem sozialdemokratischen Lager – die deutsche Frage als geschlossen bezeichnet wurde. Gerne benutzte er dann die Formulierung: Die deutsche Frage ist so lange offen, wie das Brandenburger Tor geschlossen ist. Der Kern, um den es ging, war die Freiheit, nicht die staatliche Struktur. Wenn das Ergebnis der Freiheit die Einheit werden sollte – umso besser. Wenn aber der Preis der Einheit die Freiheit sein sollte, dann lieber auf die Einheit verzichten. Das war übrigens auch stets die Überzeugung Konrad Adenauers gewesen. Er sprach so gut wie nie über Wiedervereinigung, vielmehr davon, dass die Grenzen in Europa ihren trennenden Charakter verlieren sollten.

Bei einer Tagung des Bergedorfer Gesprächskreises am 17. und 18. Dezember 1984 auf dem Campo Santo Teutonico im Schatten des Petersdomes in Rom hat Weizsäcker das in aller Offenheit formuliert: »Würde die Aussicht bestehen, dass sich die DDR in einen solchen Zustand hineinentwickeln könnte, der dem von Österreich ähnlich wäre, würde das doch die wesentliche Erfüllung der Hoffnungen bedeuten, um die es den Menschen drüben geht. Es geht ihnen, so möchte ich behaupten, primär nicht um die Einheit im staatlichen politischen Sinn. Wenn ihnen ein Weg angeboten würde, dass sie in Verhältnissen leben könnten, die den beiden anderen Staaten (Bundesrepublik Deutschland und Österreich) vergleichbar sind, wäre das für sie eine große Errungenschaft. Das bedeutet für uns, dass wir in unserem eigenen Sprachgebrauch und in unserer Strategie in erster Linie vor den Hoffnungen der Menschen drüben bestehen müssen und nicht nur vor den Texten, die wir uns selbst seit 35 Jahren gesetzt haben. Einheit zu buchstabieren, heißt eben auch, nicht immerfort von Wiedervereinigung zu sprechen …«

Als Heiner Geißler als CDU-Generalsekretär 1989 einen Entwurf für ein neues CDU-Grundsatzprogramm vorlegte, in dem – genau aus dieser Erwägung heraus – der Wiedervereinigungsbegriff nicht auftauchte, musste er sich heftige Vorwürfe, auch von Helmut Kohl, gefallen lassen. Aber war es wirklich unpatriotisch, nicht dauernd über Wiedervereinigung zu sprechen? Oder wurde gerade dadurch der Weg zur Freiheit und dann Einheit bereitet?

In der DDR-Führung wurde das vielleicht besser verstanden als in Westdeutschland. Ewald Moldt, der Ständige Vertreter der DDR in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn fragte den Bundespräsidenten in jenen Tagen: »Wollen Sie die Wiedervereinigung?« Weizsäcker antwortete: »Ich will nicht jeden Tag von neuem Bekenntnisse wiederholen. Worum es mir in erster Linie geht, ist die Selbstbestimmung.« Darauf Moldt: »Sehen Sie, Sie sind kein Revanchist, sondern, viel schlimmer, sie sind ein Revisionist.«

Nicht jeden Tag Grundsatzpositionen zu wiederholen und sie im Kampf gegen den angeblich weniger patriotisch denkenden politischen Gegner als Knüppel zu verwenden, sondern die Funktionsweise des real existierenden Sozialismus in der DDR und vor allem die Lage der Menschen kennenzulernen, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen auf beiden Seiten von Mauer und Stacheldraht mit konkreten Schritten zu stärken und so den Freiheits- und Einheitsgedanken praktisch aufrechtzuerhalten – das war Weizsäckers Anliegen. Schon als Mitverfasser der »Ostdenkschrift« der Evangelischen Kirche (1965), als Kirchentagspräsident (1964-70), Bundestagsabgeordneter (1969 – 81) und Regierender Bürgermeister von Berlin (1981- 84) hat er sich in diesem Sinne engagiert. Um die Lage der Menschen zu verbessern, war es seiner Meinung nach notwendig, mit den ungeliebten Machthabern im Osten zusammenzuarbeiten, Verträge zu schließen, die Grenzen in Deutschland und Europa anzuerkennen. Warum nicht mit der anderen Seite reden, wenn dadurch neue Besuchs- und Reisemöglichkeiten entstanden, deutsch-deutsche Kulturveranstaltungen möglich wurden oder ein Energieverbund zwischen beiden Teilen zustande kam? Der Preis des höheren Prestiges der kommunistischen Führer schien Weizsäcker hinnehmbar, schwerer fiel ihm, den Preis der Missverständnisse zu tragen, die diese Strategie bei den Oppositionellen im Osten hervorrief. Aber nur so und nicht durch verbale Dauerattacken gegen die kommunistischen Diktatoren ließen sich in seinen Augen die Dinge bewegen.

Unterstützung für Willy Brandts Ostpolitik

Weizsäcker trug deshalb – im Gegensatz zur Mehrheitsmeinung in der CDU / CSU – die ostpolitische Annährung der Regierung Brandt / Scheel Anfang der siebziger Jahre mit. Er unterstützte Willy Brandt, der gesagt hatte: »Wir haben von den heutigen Tatsachen auszugehen, wenn wir die Tatsachen verändern wollen.« Das war fein formuliert. Die Formel des Brandt-Unterhändlers Egon Bahr vom »Wandel durch Annährung« war da plakativer und verständlicher. Aus konservativen Kreisen wurde Bahr daraufhin vorgeworfen, unpatriotisch zu sein, gesamtdeutsche Grundsatzpositionen aufzugeben oder ein unbewusster oder gar bewusster Agent der »anderen Seite« zu sein. Weizsäcker sah das anders und machte daraus kein Hehl. Immer wenn er solcher Angriffe auf Bahr gewahr wurde, begann er zu schimpfen, er habe Bahr während der Verhandlungen mit der DDR über einen Grundlagenvertrag in regelmäßigen vertraulichen Informationsgesprächen im Bundestag kennen- und schätzen gelernt: »Wer ihn des mangelnden Willens zur Einheit und Freiheit der Deutschen zieh, tat es, ohne ihn in der Aktion miterlebt und sein Konzept verstanden zu haben. Deutschlands Selbstbestimmung war sein zentrales Thema. Bei den westlichen Verbündeten, nicht zuletzt bei Henry Kissinger, galt er oft als deutscher Nationalist von bedenklichem Ausmaß.«

Es ist heute schwer, sich die Leidenschaft und Schärfe der Grundsatzdebatten über die Deutschland- und Ostpolitik der sozialliberalen Koalition zwischen der Regierungserklärung Brandts 1969 und der Debatte über die Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit (KSZE) 1975 vorzustellen. Wahrscheinlich hat es vorher und hinterher nie wieder eine so tief gehende und ernsthafte Auseinandersetzung im Bundestag gegeben, wo über Schicksalsfragen der Nation so leidenschaftlich debattiert und schließlich so knapp entschieden wurde. Der 1969 zum ersten Mal in den Bundestag gewählte Abgeordnete von Weizsäcker war in diesen Debatten von Anfang an dabei, denn aufgrund seiner Bekanntheit als Kirchentagspräsident hatte die Fraktion ihn sofort zu ihrem deutschlandpolitischen Sprecher gemacht. Nicht wenige in der Union werden das bereut haben, als Weizsäcker im Mai 1972 gegenüber seiner Fraktion ankündigte, gemeinsam mit den Abgeordneten Winfried Pinger und Erik Blumenfeld für den Warschauer Vertrag, der die Oder-Neiße-Linie als polnische Westgrenze anerkannte, zu stimmen. Es gab regelrechte Tumulte unter den Abgeordneten, offene Feindseligkeit, wütende Ausbrüche. In einer entscheidenden Situation bei knappsten Mehrheiten im Bundestag hatte Weizsäcker Partei für die Position der sozialliberalen Regierung und gegen die der eigenen Opposition bezogen – in den Augen nicht weniger ein klarer Verrat.

Aber Weizsäcker hatte nur das getan, was jeder erwarten musste, der seine früheren Einlassungen kannte. Der erste Artikel, den er je in einer Zeitung veröffentlichte, erschien in der Zeit im Jahr 1962, also lange vor dem Beginn der Ostpolitik Brandts. Das Thema des damals in der Privatwirtschaft tätigen Weizsäckers: die Erstarrung der deutschen Außenpolitik, die notwendige Anerkennung der Oder-Neiße-Linie und die Kritik an der Hallstein-Doktrin, die vorsah, dass Bonn die diplomatischen Beziehungen zu jenen Ländern abbrach, welche die DDR anerkannten. Wie konnte man von ihm erwarten, dass er nun ein Jahrzehnt später als Abgeordneter das Gegenteil vertrat?

Auch als 1975 über die KSZE-Schlussakte von Helsinki und dann Anfang 1976 über die deutsch-polnische Rentenvereinbarung entschieden wurde, stellte sich der Abgeordnete Weizsäcker mit seinem zustimmenden Votum gegen die Mehrheit der eigenen Fraktionsmitglieder. Diese beiden Male allerdings mit ausdrücklicher Billigung des 1973 zum CDU-Chef gewählten Helmut Kohl …

Rede auf dem Kirchentag in der DDR

Anfang der achtziger Jahre rückte der Deutschland- und Ostpolitiker Richard von Weizsäcker erneut in den Blickpunkt. Seit 1981 war er Regierender Bürgermeister von Berlin und ein enger Mitstreiter von Helmut Kohl, der 1982 zum Bundeskanzler gewählt wurde. Mit Kohl hatte er in dessen Zeit als Oppositionsführer mehrere Auslandsreisen – unter anderem nach Washington und Moskau – unternommen und fühlte sich nun von dessen ostpolitischer Offenheit ermutigt. Kohl hatte sich früh auf den Standpunkt pacta sunt servanda gestellt und so den deutschland- und ostpolitischen Grundsatzstreit im Sinne der Kontinuität mit der Politik der sozialdemokratischen Vorgänger Brandt und Schmidt beendet. Damit hatte er zugleich die Unionsparteien aus ihrer Isolierung herausgeholt und sie wieder regierungsfähig gemacht.

Weizsäcker konnte nun agieren. Er bereiste von Berlin aus die DDR, lernte immer mehr über das politische System und den Alltag der Ostdeutschen. Ein Besuch im Oderbruch mit seiner Frau, eine Sonntagsmesse in der St.-Hedwigs-Kathedrale in Ost-Berlin, eine Fahrt durch Thüringen. Überall werden die Weizsäckers von den Menschen mit offenen Armen und überschäumender Herzlichkeit begrüßt. Aber der Regierende Bürgermeister wusste, dass solche Begegnungen nur möglich waren, wenn er nicht »überzog«, wenn seine Äußerungen »im Rahmen« blieben. Von vielen Seiten erntete er dafür Kritik. Er trete zu weich auf, arrangiere sich mit der Diktatur. Aber wäre es wirklich besser gewesen, nicht zu reisen und lediglich aus dem Schöneberger Rathaus heraus die DDR-Führung zu beschimpfen? Es ist wahr: Weizsäcker suchte den Dialog mit der Führung in der DDR, traf zum Beispiel im Mai 1983 in Eisenach mit dem Präsidenten der DDR-Volkskammer, Horst Sindermann, zusammen.

Weizsäcker spürte, dass sich in der DDR etwas tat. Noch Anfang der siebziger Jahre hatte die SED die DDR als sozialistische Nation deklariert und eine gemeinsame deutsche Nationalität geleugnet. Als sich diese Strategie der Abgrenzung als unwirksam erwies, versuchte die SED ab Mitte der siebziger Jahre die deutsche Geschichte und Kultur in ihrem Sinne zu interpretieren, um neue Legitimität für ihren Staat zu gewinnen. Die kommunistischen Führer, die sich bis dahin auf die Geschichtsschreibung ihres »Arbeiter- und Bauernstaates« beschränkt hatten, formulierten nun einen Anspruch auf die ganze deutsche Geschichte, deren Höhepunkt die DDR darstellte. Plötzlich erschienen Biografien über Luther, Bismarck, die preußischen Reformer, die Reiterstatue Friedrichs des Großen wurde wieder Unter den Linden aufgestellt. Im Westen reagierte man darauf zunächst mit Erschrecken. Weizsäcker dagegen warb dafür, die Herausforderung anzunehmen: Wenn die DDR sich der ganzen deutschen Geschichte öffne, unterstreiche sie doch die Zusammengehörigkeit der Nation, und der Versuch, einen geschichtlichen Alleinvertretungsanspruch durchzusetzen, werde scheitern. Die Biografien würden Diskussionen und Widerspruch herausfordern, die Menschen in der DDR sich eigene Fragen stellen – man solle sich getrost auf das Ringen um die richtige Interpretation der Geschichte einlassen.

Besonders gut eignete sich dafür das Lutherjahr 1983. Der Reformator, fünfhundert Jahre zuvor in Eisenach geboren, wurde auch in der DDR gefeiert. Natürlich versuchte die SED, Luther als Wegbereiter des Fortschritts im Sinne des historischen Materialismus zu interpretieren. Allerdings konnte man das Lutherjahr schlecht ohne die Evangelische Kirche der DDR, die einzige landesweite nicht kommunistische Organisation, begehen. Und die Kirche hatte eigene Vorstellungen, wie man des Reformators gedenken sollte. Sie knüpfte an die pazifistischen Überlieferungen der Bibel an, »Schwerter zu Pflugscharen« war ihre Losung.

Für Weizsäcker boten die Feiern des Lutherjahres neben der abstrakten geistigen Auseinandersetzung mit dem Reformator vielfache Möglichkeiten der direkten Begegnung mit Christen in der DDR. Ein Höhepunkt war ohne Zweifel sein Besuch beim evangelischen Kirchentag in Wittenberg am 24. /25. September 1983 – offiziell in seiner Eigenschaft als Mitglied des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Durchgesetzt hatte ihn der ostdeutsche Konsistorialpräsident Manfred Stolpe. Weizsäcker war zugestanden worden, an allen Veranstaltungen im Rahmen des Kirchentages teilzunehmen. Darüber hinaus durfte er zweimal öffentlich sprechen: einmal in der Stadtkirche, dann sogar auf dem Marktplatz.

Ohne die Duldung der SED-Führung, die den Weizsäcker-Besuch als Tagesordnungspunkt einer Politbürositzung diskutiert hatte, wäre diese Rede vor 15 000 Menschen nicht möglich gewesen. Dass sie zustande kam, war eine Sensation. Wann hatte je ein westdeutscher Politiker vor einer so großen Zahl von Menschen in der DDR sprechen können? Weizsäcker war sich der Gratwanderung von Beginn an bewusst. Im Rathaus Schöneberg, seinem Amtssitz in West-Berlin diskutierten wir, ob die West-Berliner Presse zur Begleitung eingeladen oder ihr zumindest ein Hinweis auf Weizsäckers Auftritt in Wittenberg gegeben werden sollte. Aber wir verwarfen diesen Gedanken schnell. Wichtiger als die mediale Wirkung im Westen waren ein nachhaltiger Effekt im Osten und die Möglichkeit, eine solche Aktion wiederholen zu können.

Uns war außerdem klar: Weizsäcker musste so reden, dass die SED auch beim nächsten Mal einer Reise und Rede zustimmte, aber auch so, dass die Menschen ihn verstanden und er wesentliche menschenrechtliche Grundüberzeugungen nicht verleugnete. Der Versuch gelang. Weizsäcker verteidigte die damals auch im Westen hoch umstrittene Nachrüstung durch amerikanische Cruise Missile und Pershing-II-Mittelstreckenraketen als notwendige Antwort auf die Stationierung sowjetischer SS-20-Raketen in der DDR. Aber er gab auch der Sehnsucht der Menschen nach Abrüstung und Überwindung des Kalten Krieges, der langfristig nicht tragfähigen Logik des Nuklearzeitalters, vehement Ausdruck. Dass es auch in der DDR in dieser Hinsicht rumorte, hatte eine mutige Aktion der Wittenberger Friedensbewegung am Abend zuvor gezeigt, von der Weizsäcker dann von den Initiatoren in Wittenberg informiert wurde und die ihn tief beeindruckte: Vor zahlreichen Zuschauern hatte ein Kunstschmied ein Schwert zu einer Pflugschar umgeschmiedet. Die Aktivisten um Pfarrer Friedrich Schorlemmer wollten damit ihrer Forderung nach Abrüstung in Mitteleuropa bildkräftig Ausdruck verleihen. Wohl wegen der anwesenden Gäste griff die Staatssicherheit nicht ein. Denn der Aufruf »Schwerter zu Pflugscharen« war verboten.

1992 kam Richard von Weizsäcker, inzwischen Bundespräsident, anlässlich des 100. Jahrestages des Neubaus der Stadtkirche erneut nach Wittenberg. Was hatte sich seitdem verändert! Friedrich Schorlemmer, der Weizsäcker während des Wittenberger Kirchentags kennengelernt hatte, als er noch Dissident gewesen war, begleitete Weizsäcker auf einem Gang durch die Stadt: »Da war er, ›unser Präsident‹, dem auf der Straße von vielen, vielen – ganz Alten wie ganz Jungen – Sympathie und spontane Herzlichkeit entgegengebracht wurde. Er war umringt von Freundlichkeit. In ihm fanden die Wittenberger einen Anwalt der Fairness, des Respekts für uns oft so zerrissene Ostdeutsche.«

Neben den Debatten auf dem Kirchentag 1983 aber waren es vor allem die unzähligen Gespräche mit DDR-Bürgern am Rande der Veranstaltung und das offensichtliche Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Ost und West, die diesen Besuch in Wittenberg zu einem Höhepunkt, vielleicht zu dem Höhepunkt der Amtszeit des Regierenden Bürgermeisters machten.

Dahinter fiel, jedenfalls hinsichtlich der Emotionen, das immerhin viereinhalb Stunden dauernde Gespräch Richard von Weizsäckers mit SED-Generalsekretär Erich Honecker einige Tage zuvor, am 15. September 1983 auf Schloss Niederschönhausen deutlich zurück. Wenig inspirierend, bürokratisch, fast langweilig sei es gewesen, erzählte Weizsäcker kurz nach der Rückkehr.

Zunächst hatte der Regierende Bürgermeister die Grüße von Helmut Kohl überbracht, den er zwei Tage zuvor anlässlich einer Sitzung der CDU/CSU-Fraktion im Berliner Reichstag unterrichtet hatte. Damit zeigte er Honecker, dass die Union hinter seinem Besuch in Niederschönhausen stand. Honecker und Weizsäcker würdigten in ihrem Gespräch dann den vor wenigen Wochen – von Franz Josef Strauß – eingefädelten Milliardenkredit Bonns an die DDR. Weizsäcker forderte den Abbau von Selbstschussanlagen an der innerdeutschen Grenze, Honecker sagte ein humaneres Grenzregime zu. Dann ging es um Berliner Themen: zum Beispiel um die S-Bahn oder die Spandauer Schleuse, ganz konkrete Anliegen im Sinne der Linie Weizsäckers, die Lage der Menschen schrittweise zu verbessern und so das Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen aufrechtzuerhalten. Es war die erste Begegnung eines Regierenden Bürgermeisters mit dem ersten Mann der DDR.

Begegnungen mit Honecker und Gorbatschow

Vier Jahre später, am 7. September 1987, treffen sich die beiden Politiker wieder. Diesmal in der Villa Hammerschmidt in Bonn, dem Sitz des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Der Besuch Honeckers in Bonn ist der Höhepunkt der Anerkennung der DDR als Staat, aber der Gastgeber dokumentiert doch auch immer wieder die Zusammengehörigkeit der beiden Teile Deutschlands. Weizsäcker begrüßt Honecker als »Deutschen unter Deutschen«. Was die Zukunft bringen werde, sei offen, jedoch: »Die Menschen in beiden deutschen Staaten gehören derselben Nation an, einer Nation, die nicht erst mit Bismarck begonnen hat und nicht mit Hitler untergegangen ist. Auch soweit es unter uns unterschiedliche Auffassungen über die Bedeutung der Nation gibt, so soll uns das nicht daran hindern, im Interesse der Menschen gemeinsam zu arbeiten.«

Wie wenig man der deutsch-deutschen Vergangenheit entfliehen konnte, bewies folgende »zufällige« Begebenheit. Honecker entdeckte im Speisesaal der Villa Hammerschmidt ein Werk des Malers Canaletto, das den Dresdner Zwinger zeigt. Das gleiche oder jedenfalls ein sehr ähnliches Bild hänge auch in seiner Residenz. Welches Bild denn nun echt sei? Die Auflösung wurde von Kennern kurze Zeit später geliefert: Canaletto musste stets zwei Bilder von ein und demselben Motiv malen, eines für den sächsischen Kurfürsten Friedrich August II., das andere für dessen Minister, Graf Heinrich von Brühl. So kam es, dass bei Weizsäcker und Honecker zweihundert Jahre später das (fast) gleiche Bild hing.

Bei einem gemeinsamen Spaziergang im Park der Villa Hammerschmidt unterhielten sich Honecker und Weizsäcker später über die Wiederherstellung alter Bauwerke in der DDR. Honecker geriet dabei, so berichtete der Präsident später, regelrecht ins Schwärmen, als er von der Restaurierung Berlins zur 750-Jahr-Feier sprach. Ephraim-Palais, Schlossbrückenfiguren, Gendarmenmarkt – all das sei wunderschön geworden. Der Bundespräsident solle doch als Privatperson heimlich nach Ost-Berlin kommen und sich von ihm, Honecker, das alles persönlich zeigen lassen! Schade sei eigentlich nur, dass man das Berliner Schloss nicht mehr aufbauen könne!

Während dieses Spaziergangs bekräftigt Weizsäcker seine These von der Offenheit der deutschen Geschichte. Niemand könne die Gestalt Europas im Jahr 2000 vorhersagen. Es komme vielmehr darauf an, den Grenzen ihren trennenden Charakter zu nehmen. Wie ein Echo hört es sich an, als Honecker drei Tage später in seiner saarländischen Heimat erklärt: »Wenn wir eine weitere friedliche Zusammenarbeit erreichen, dann wird auch der Tag kommen, an dem Grenzen nicht mehr trennen, sondern Grenzen uns vereinen.« Viele hatten damals befürchtet, dass Honeckers Besuch in der Bundesrepublik die Teilung Deutschlands zementieren würde. In Wahrheit war es umgekehrt: Ohne dass er es wollte, hatte Erich Honecker mit seinem Besuch und seinen Äußerungen die Einheit der Nation unterstrichen.

Schon drei Jahre zuvor hatte es einen Versuch von Bundeskanzler und Bundespräsident gegeben, Honecker zu einem Besuch in Bonn zu bewegen. Honecker selbst war einverstanden gewesen, ja ein Besuch lag im Interesse der DDR, die schon damals die engen Beziehungen zur Bundesrepublik aus ökonomischen Gründen brauchte. Die erste Hälfte des Jahrzehnts war jedoch von einem Rückfall in den Kalten Krieg gekennzeichnet, vornehmlich wegen der Aufrüstung mit Mittelstreckenraketen. Es herrschte weithin »Eiszeit«. Als sich langsam Tauwetter einstellte, der amerikanische Präsident Ronald Reagan und der neue Mann im Kreml, Michail Gorbatschow, sich aufeinander zu bewegten, gab der deutsche Kanzler Ende Oktober 1986 dem amerikanischen Nachrichtenmagazin Newsweek ein unglückliches Interview, in dem er Gorbatschow mit Joseph Goebbels verglich: »Ich halte Gorbatschow nicht für einen Liberalen. Er ist ein moderner kommunistischer Führer, der sich in Öffentlichkeitsarbeit (PR) versteht. Goebbels war auch ein Experte in PR.« Auch wenn Helmut Kohl seine Erklärung wenig später bedauerte, zeigte Moskau den Bonnern fortan die kalte Schulter. Der stellvertretende Ministerpräsident Alexej Antonow sagte seinen für November geplanten Besuch am Rhein ab, umgekehrt musste der CDU-Bundestagsabgeordnete Volker Rühe eine schon bis ins Detail geplante Moskauvisite verschieben. Sollte der Fehler des Kanzlers dazu führen, dass die neue Ost-West-Entspannung an den Deutschen vorbeiging?

In seiner Weihnachtspost 1986 fand Weizsäcker zu seinem Erstaunen einen persönlichen Neujahrsgruß Gorbatschows vor. Wenig später, beim Neujahrsempfang des Diplomatischen Corps in der Godesberger Redoute, erfuhr der Präsident mehr: Der Brief sei eine bewusste Geste Gorbatschows, richtete der sowjetische Botschafter, Julij Kwisinski, aus. Tatsächlich hatte dieser mit Außenminister Genscher bereits Pläne für einen Staatsbesuch Weizsäckers in Moskau ausgeheckt, um die Beziehungen zwischen Moskau und Bonn aus der Talsohle zu führen. Auch Kohl war einverstanden. Es galt, die Chance zu einem Neuanfang mit der UdSSR zu nutzen. Der Staatsbesuch fand schließlich einige Monate später, Anfang Juli 1987, statt.

In Weizsäckers Gesprächen in Moskau mit dem Vorsitzenden des Obersten Sowjet, Andrej Gromyko und Generalsekretär Gorbatschow ging es wiederholt um die deutsche Frage. Weizsäcker wusste, dass ein Schlüssel für jede Veränderung für die Menschen im geteilten Deutschland im Kreml lag. Die Einheit der Nation müsse sich in der Freiheit ihrer Menschen vollenden, sagte Weizsäcker und fügte in seiner bekannten Diktion hinzu, dass Bonn bestehende Grenzen nicht verletzen, sondern ihnen ihren trennenden Charakter nehmen wolle. Gorbatschow wollte wissen, was es bedeute, wenn er aus Deutschland trotz des Moskauer Vertrages immer wieder von der Offenheit der deutschen Frage höre. Es sei nun einmal Realität, dass die beiden deutschen Staaten unterschiedlichen Bündnissen angehörten. Weizsäcker verwies darauf, dass es auch eine Realität sei, dass sich die Deutschen in den zwei Staaten dennoch als eine Nation fühlten. Gorbatschow antwortete, dass man von der heutigen Situation ausgehen und sie anerkennen müsse; wie die Lage Europas in einhundert Jahren aussehe, dass müsse die Geschichte entscheiden. Diese Bemerkung, so befand Weizsäcker anschließend, sei die wichtigste des Gespräches gewesen: ein Bekenntnis zu der Möglichkeit des Wandels.

Zum Schluss richtete Gorbatschow dem Bundeskanzler »herzliche Grüße« aus. Damit gehörte das Newsweek-Interview Kohls der Vergangenheit an, Weizsäcker hatte den unausgesprochenen Auftrag der Bundesregierung ausgeführt, eine Brücke zwischen Kanzler und Generalsekretär zu bauen. Wie sehr sollte sie in der Zukunft tragen!

Die Mauer fällt

Nur zwei Jahre nach dieser Begegnung fiel die Mauer. Weizsäcker flog von Bonn in die nicht mehr geteilte Stadt. Am Potsdamer Platz, damals eine riesige Brache an der Mauer, geht er direkt auf eine Baracke der DDR-Grenzpolizei zu. Der Kommandoführer sieht Weizsäcker im Fernglas kommen. Wie soll er sich verhalten? Er zögert, trifft dann aber seine Entscheidung. Er geht auf Weizsäcker zu, salutiert und sagt: »Herr Bundespräsident, ich melde: keine besonderen Vorkommnisse.« Man begrüßte sich, als wenn man nie etwas anderes gemacht hätte, obwohl das unwahrscheinlichste unter allen denkbaren Vorkommnissen, das diese Begebenheit erst ermöglichte, nur wenige Stunden zurücklag. Und: Wie selbstverständlich hatte der Oberstleutnant der Volkspolizei Weizsäcker als Bundespräsidenten empfangen. Seinen Bundespräsidenten?

Die nun folgende Zeit war die Stunde des Bundeskanzlers, der den berühmten Mantel der Geschichte packte, festhielt und schließlich ganz in ihn hineinschlüpfte. Kohl machte sich beherzt – zusammen mit seinem Außenminister Genscher, mit den Ministern Schäuble, Seiters und anderen – an die Gestaltung der Geschichte. Weizsäcker wirkte dagegen in den Monaten nach der Einheit fast etwas verloren. Er, der mehr von der DDR und ihren Bürgern verstand als jeder andere Politiker im Westen, der in den Jahren zuvor mitgelitten und das Zusammengehörigkeitsgefühl so nachdrücklich bekräftigt hatte – als andere nur Lippenbekenntnisse zur Wiedervereinigung wiederholten. Kohl ging seinen Weg. Als Kanzler konnte er handeln, und das tat er wie nie zuvor. Er ließ sich von niemandem dabei beirren, seinem politischen Instinkt und seinen Erfahrungen vertrauend. Weizsäcker schien an den Rand gedrängt. Sensible Befindlichkeitsanalysen über die Menschen in der DDR waren nicht gefragt in dieser Zeit, schon gar nicht Nachdenklichkeit oder Innehalten. Das galt als ängstliches Zaudern. Weizsäcker schien in dieser Situation, in der er als Staatsoberhaupt nur mahnen und warnen konnte, zum ersten Mal in seiner Amtszeit verunsichert. Seine Reden, genauso scharfsinnig wie früher, verhallten ungehört, der Strom der Zeit floss an der Villa Hammerschmidt vorbei.