9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ammianus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Richarda von Gression

- Sprache: Deutsch

Sieben Jahre bestand das Reich der Richarda von Gression. Nach der Schlacht am Omerstrom anno 1007 fanden die frommen Träume der Königin ein jähes Ende. Die Eremiten wurden in alle Winde zerstreut. Richarda, nunmehr eine Verbannte, macht sich auf eine abenteuerliche Reise, die sie bis nach Rom führt. Ihr Schicksal wird beeinflusst von erstaunlichen Menschen, die ihr begegnen. Als die Gressioniter schließlich in ihre Heimat zurückkehren, hat die Welt einen erheblichen Wandel erfahren. Um das Vergangene ranken sich bald Legenden! Günter Kriegers Trilogie um Richarda von Gression und eine versunkene Stadt findet mit dem vorliegenden Band ihren Abschluss.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 315

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Ammianus-Verlag

Zum Buch

Vor langer Zeit lag zwischen Aachen, Jülich und Köln die sagenumwobene Stadt Gression. Wegen der Sünden ihrer Bewohner soll sie durch ein göttliches Strafgericht dem Erdboden gleich gemacht worden sein.

Jahrhunderte später gründeten Eremiten an gleicher Stelle ein neues Gression. Zu ihrer Königin machten sie das charismatische Bauernmädchen Richarda. Doch nur sieben Jahre hatte ihr kleines Reich Bestand.

Der dritte Teil der Saga um Richarda von Gression schildert die Schicksale der Protagonisten nach der Zerstörung ihres Dorfes – und wie sich letztlich alle wiederbegegnen.

Zum Autor

G

ünter Krieger, Jahrgang 1965, lebt in Langerwehe am Rand der Nordeifel. Bekannt wurde er durch seine Merode-Trilogie. Er verarbeitet vor allem Ereignisse des Mittelalters zu historischen Krimis und Romanen, viele seiner Werke beleuchten die Geschichte der Eifel und des Rheinlandes. Krieger ist Mitglied des Autorenkreises Historischer Roman »Quo vadis«. Im Ammianus Verlag erschien von ihm neben den Richarda-Romanen auch sein generationsübergreifendes Mittelalterepos »Die gefangenen Seelen«.

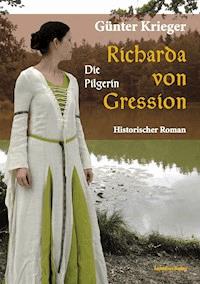

Günter Krieger

Richarda von Gression

Die Pilgerin

HistorischerRoman

Impressum

© 2016 Ammianus GbR Aachen

Alle Rechte vorbehalten. Der Druck, auch auszugsweise, die Verarbeitung und Verbreitung des Werks in jedweder Form, insbesondere zu Zwecken der Vervielfältigung auf digitalem oder sonstigem Wege sowie die Verbreitung und Nutzung im Internet dürfen nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Genehmigung des Verlags erfolgen. Jede unerlaubte Verwertung ist unzulässig und strafbar.

Umschlaggestaltung: Thomas Kuhn Karte: Agnieszka Krieger Lektorat: Angelika Kiel Korrektorat: Philipp Mattes Satz: Michael Mingers

Printausgabe-ISBN: 978-3-945025-01-7 Ebook-ISBN: 978-3-945025-31-4

www.ammianus.euwww.facebook.com/AmmianusVerlag

»Bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet ...«

Matthäus 7,7

Gressions Untergang begrub die Hoffnungen auf eine wunderbare Welt. Was für die Eremiten wie ein Traum begonnen hatte, endete mit Tod, Schmerz und Demütigung. Richarda, gewesene Königin, die weiterhin Gelobte und Verehrte, ging in die Verbannung.

Dramatis personae

Gressiona Nova:

Richarda: gewesene »Königin« von Gression

Gero: Richardas (vermeintlicher) Bruder

Gunda: Richardas (vermeintliche) Schwester

Wigbert: Sohn eines Töpfers, selbsternannter »Präfekt«

Oda: Wigberts Schwester

Adam: Wigberts und Odas Stiefbruder

Eva: Wigberts und Odas Stiefschwester

Hadwig: Schwester der einst ertrunkenen Hiltrud

Rufa (Rufus): Iweins Schwester

Paulinus von Hersfeld: Richardas Biograf

Madelgard: Wigberts Gefährtin

Jülich und Umfeld:

Tassilo: Sohn des Gaugrafen

Gisla: Tassilos Gemahlin

Gerhard: der Gaugraf

Diepold: Tassilos Schwiegervater

Bruno: Bote, Diener und leidlicher Dichter

Galminus: der Zwerg

Magnus: Dorfpriester in Aecheze

Weitere:

Meginher: Mönch aus Hersfeld, Bruder des Paulinus

Jacob: Wirt eines Gasthauses unweit von Wetzlar

Addo: sein umtriebiger Sohn

Attila: Richardas zwielichtiger Retter

Vitus: Hurenwirt

Bela: schlitzohrige Bauerntochter

Walter: Belas Verlobter

Jutta: eine ehemalige Wolfsjägerin

Alwina: eine Witwe in Trier

Godehard: Abt von Kloster Hersfeld

Veronica und Francesco: Richardas Gastgeber in Rom

Die nächste Generation:

Ekkart: Madelgards und Wigberts Sohn

Konrad (der Jüngere): Magdas Sohn

Folcmar: Belas Sohn

Judith: Richardas und Geros Tochter

Iwein: Richardas und Geros Sohn

In Memoriam:

Judith: ermordete Klausnerin, einst Richardas Mentorin

Konrad (der Ältere): Bruder der Klausnerin Judith

Iwein: Rufas Bruder, in Gression als mutmaßlicher Mörder Odas

hingerichtet

Hiltrud: Hadwigs Schwester, einst im Waldsee ertrunken

Rothaid: Richardas (Zieh-)Mutter, starb durch Selbstmord

Prolog

Michaelis, Frühherbst 1020 A.D.

Folcmars fuchsroter Haarschopf tauchte aus dem Wasser auf. Der Zwölfjährige rang nach Luft, seine Hände aber waren leer. Nachdem er wieder zu Atem gekommen war, schwamm er ans Ufer, wo zwei Burschen und ein Mädchen auf ihn warteten. Das Mädchen war die Jüngste der Versammelten und zählte allenfalls sieben. Es hatte lange dunkle Zöpfe und blickte besorgt drein.

»Ha! Wusst’ ich’s doch!« Der größere der Burschen – im Grunde musste man ihn schon einen jungen Mann nennen - reichte Folcmar, um ihm aus dem Wasser zu helfen, eine Hand. Der aber ignorierte sie eigensinnig, ließ sich fluchend ins Gras sinken und raufte sich die Haare, in denen Seegras haftete.

»Du bist dran, Iwein!« Der Große sprach mit dem Ton der Gewissheit, dass letztlich nur er selbst den Schatz auf dem Grund des Waldsees würde heben können.

Iwein schluckte und blickte hinüber zu seiner Schwester. Sie schüttelte warnend den Kopf. Iwein zögerte. Er war ein gutes Jahr jünger als Folcmar und schwamm nicht sonderlich gern, und wenn schon Folcmar kein Erfolg beschieden war, dann würde er es vermutlich auch nicht schaffen. Andererseits wollte er kein Hasenfuß sein. Also begann er, sich zu entkleiden, bis er nur noch seine Hosen trug, und watete in den See.

Die Anderen sahen ihn untertauchen. Niemand redete, alle warteten gespannt, dass sein Kopf wieder zum Vorschein käme.

»Wo bleibt er denn?«, brach das Mädchen schließlich das Schweigen. Das Fortbleiben des Bruders kam ihr wie eine Ewigkeit vor. »Los, Konrad, hol ihn da raus!«, forderte sie den Großen mit Nachdruck auf.

»Ach was, der wird schon wieder auftauchen«, erwiderte Konrad gelassen. Als dann aber immer noch nichts geschah, begann auch er, hastig seine Kleider abzulegen. »Verdammt«, zischte er, denn es würde großen Ärger geben, wenn einem der Jüngeren etwas zustieß. Schon hatte er seinen Oberkörper entblößt, wo an einer Kette ein bronzenes Medaillon hing, das ihm seine Mutter geschenkt hatte. Angeblich war es der Kopf eines Heiligen, der darauf zu erkennen war, doch den Namen hatte Konrad wieder vergessen.

Gerade, als er ins Wasser springen wollte, um erst einmal den Retter zu geben, kam der Untergetauchte wieder hoch und spuckte hustend eine Wasserfontäne vor sich aus. In seinen Händen hielt er – nichts.

»Na bitte«, brummte Konrad.

Am Ufer empfing das Mädchen den Bruder mit vorwurfsvollem Blick. »Wenn ich das den Eltern erzähle ...-«

»Du wirst gefälligst den Mund halten«, keuchte Iwein, der sich auf den Rücken rollte und gierig nach Luft schnappte.

»Es gibt da unten gar keinen Schatz!«, behauptete das Mädchen.

»Das werden wir gleich genau wissen!« Konrads Stunde war nun gekommen. Wichtigtuerisch zwinkerte er den Kindern zu. Kurz darauf war er auch schon unter der Wasseroberfläche verschwunden.

»Wer hat eigentlich behauptet, dass es im See einen Schatz gibt?«, wollte das Mädchen von den Knaben wissen.

»Der alte Gereon hat hier geangelt«, sagte Folcmar, »er hat etwas Glitzerndes am Seegrund gesehen.«

»Ha! Er wollte euch einen Bären aufbinden.«

Die Knaben schwiegen, weil sie in Wahrheit selbst nicht mehr an einen Schatz glaubten. Alle starrten auf die Stelle, wo Konrad ins Wasser getaucht war.

»Konrad ist ein richtiger Angeber!«, stellte Iwein fest.

»Trotzdem wird auch er keinen Schatz finden«, war das Mädchen überzeugt.

Alsdann tauchte Konrad auf. »Ich hab ihn gefunden, den Schatz!«, rief er. Das Medaillon auf seiner Brust blitzte in der Sonne, doch das Augenmerk der Kinder galt dem Gegenstand, den er triumphierend in die Höhe reckte.

»Was hat er denn da?«, fragte Iwein.

»Sieht nach einem Schwert aus«, meinte Folcmar.

Nachdem Konrad ans Ufer gekommen war, betrachteten sie neugierig den Fund. Tatsächlich handelte es sich um ein Schwert, wenn es auch alt und verrostet war.

»Ein recht kurzes Schwert«, sagte Folcmar und prüfte mit dem Daumen die Klingenschärfe.

Konrad schnalzte missbilligend mit der Zunge. »Du wirst dich noch verletzen, Rotschopf.«

»Unsinn. Es ist alt und stumpf.« Zum Beweis zeigte er ihm seinen unversehrten Daumen.

Konrad begann, die Waffe mit dem Stoff seines abgelegten Wamses zu säubern.

»Seht, dort ist ein Zeichen«, sagte das Mädchen und zeigte auf den Handgriff. Wenn man genau hinsah, konnte man dort tatsächlich etwas erkennen.

»Ein Schriftzeichen«, verkündete Konrad.

»Erzähl uns bloß nicht, dass du lesen kannst.« Folcmar grinste, denn der prahlerische Konrad würde schwerlich das Gegenteil behaupten können.

»Was machen wir mit dem Schwert?«, fragte Iwein.

»Es gehört mir, ich habe es schließlich vom Grund geholt«, stellte Konrad klar.

Iwein wagte einen Einwand. »Bauern dürfen keine Schwerter besitzen! Willst du, dass man dich bestraft, Konrad?«

Folcmar wusste noch einen weiteren Grund zu nennen, weshalb der Besitz eines Schwertes ihnen Ärger einhandelte. »Außerdem haben uns die Eltern verboten, Waffen in die Hand zu nehmen.«

»Eure vielleicht. Meine nicht.« Konrad wirkte mürrisch, sah aber ein, dass er darauf angewiesen war, von den Jüngeren nicht verpfiffen zu werden. »Na schön, dann werden wir es eben verstecken.«

Seine Idee erschien den beiden anderen Knaben gar nicht so schlecht. Immerhin würde man das alte Schwert hin und wieder heimlich bestaunen können.

»Ihr solltet es besser wieder in den See werfen«, schlug hingegen das Mädchen vor.

Konrad tippte sich heftig an die Stirn. »Darin hat es lange genug gelegen.«

»Wo werdet ihr es verstecken?«

»Das geht dich gar nichts an.«

Die kleine Judith aber glaubte genau zu wissen, dass sie es letztlich in der Wolfshöhle verstecken würden.

Teil I. – Verbannung

1.

Frühjahr 1007 A.D.

Über den Wäldern, die das niedergebrannte Gression umgrenzten, brach der Tag an. Als Richarda die Augen aufschlug - vielmehr das rechte Auge, denn das linke lag wie die gesamte Gesichtshälfte unter einem robusten Verband aus Leinentuch verborgen -, sah sie über sich eine Decke aus nacktem, feuchtem Felsgestein. Die Finsternis war gewichen, draußen sangen Vögel. Richarda wusste, dies war die Höhle der Judith, ihrer früheren Mentorin, die vor einigen Jahren spurlos verschwunden war. Einen Leichnam hatte man nie gefunden, aber Richarda zweifelte nicht daran, dass die alte Einsiedlerin tot war: In einem Traum war ihr dies offenbart worden.

Aber warum war sie jetzt hier?

Es fiel ihr schwer, sich zu besinnen, denn ein heftiger Schmerz tobte in ihrem Kopf. Dann aber kehrten die Erinnerungen allmählich zurück. Erinnerungen, die sie begreifen ließen, weshalb ihre erste Empfindung nach dem Erwachen Traurigkeit gewesen war.

Gression, ihr kleines Reich, war unwiederbringlich Vergangenheit. Der Gaugraf und seine Männer hatten das Dorf der Eremiten dem Erdboden gleichgemacht. Es hatte einen ungleichen Kampf gegeben, Richarda hatte es nicht zu verhindern gewusst. Am Ende waren vierzehn Gressioniter gefallen, Männer in ihren besten Jahren. Was für ein sinnloses Sterben! Könnte sie jemals damit aufhören, für das Seelenheil der Toten zu beten? Die Idee von einer wunderbaren Welt war gescheitert. Die Grundpfeiler des neuen Gression, Frieden und Frömmigkeit, waren eingestürzt, was sie, die Königin, nicht einmal mehr überrascht hatte. Denn der Untergang hatte sich schon lange vorher abgezeichnet. Die quälende Frage, ob sie wirklich alles getan hatte, um dem Verfall entgegenzuwirken, lag schwer auf Richardas Seele.

Dabei hatte sieben Jahre zuvor alles so verheißungsvoll begonnen: Nachdem der erwartete Weltuntergang zur Jahrtausendwende ausgeblieben war, hatten die Eremiten – nach anfänglicher Ernüchterung – einen frommen Eid geleistet und Richarda zu ihrer Königin gemacht. Die Erinnerung an diese Tage, als alles noch möglich schien, mutete ihr im Rückblick wie ein verklärender Rausch an. Gewiss, auch viele Ängste hatten sie damals erfüllt, doch im Gedächtnis war ihr vor allem das Gefühl geblieben, eine neue Zeit sei angebrochen, eine Zeit, in der das Böse aus der Welt gedrängt wurde und das Gute endlich triumphieren konnte.

»Unser Gression soll die Sünde nicht kennen!«

Die Losung, die sie ausgerufen hatte, hatte ihren tiefen Sinn. Denn das erste Gression, jenes aus den uralten Sagen, war wegen der Gott- und Zügellosigkeit seiner Bewohner durch ein himmlisches Strafgericht zerstört worden. Die Eremiten hatten es besser machen wollen als ihre heidnischen Vorfahren. Eine wunderbare Welt!

Doch alles war ganz anders gekommen. Auch das zweite, das neue Gression war untergegangen. Sieben Jahre nur hatte es Bestand gehabt, doch Richarda erschien diese Zeit wie ein ganzes Leben. Fern wie die Sonne waren die Tage ihrer Jugend, als sie noch gewusst hatte, was eigentlich Glück bedeutet. Menschen, die ihr einst nahe gewesen waren, die sie geliebt hatte, sie lebten nicht mehr, ruhten in der Erde Gressions, dem Ort ihres Scheiterns: Oda, die treue Gefährtin, die mit Leib und Seele ihre Dienerin gewesen war. Rothaid, die sie ein Leben lang für ihre Mutter gehalten hatte. Oder Hiltrud, ihre wirkliche, leibliche Mutter – sie alle waren bereits den Weg alles Irdischen gegangen, während sie, Richarda, weiterlebte, obwohl sie doch versagt hatte und der gute Paulinus sie etwas anderes glauben machen wollte.

Und nicht zuletzt jenes finstere Geheimnis, welches sie erst vor kurzem erfahren hatte, dass nämlich Gaugraf Gerhard, der Zerstörer Gressions und ein großer Sünder vor dem Herrn, in Wahrheit ihr Vater war. Nicht nur die Hütten Gressions waren zerstört worden, sondern auch ihr Glaube an die Ordnung in dieser Welt, die ihr zunehmend fremd geworden war. Und doch barg all dieses Elend - so widersinnig es klang - auch einen Funken unverhofften Glücks in sich: Gero warnichtihr Bruder!

Schon als Kinder hatten sie aneinander gehangen, doch als sie erwachsen wurden, hatte Richarda widerstrebend feststellen müssen, dass ihre Gefühle zu Gero von anderer Natur waren als die einer Schwester zum Bruder. Anfangs hatte sie sich noch selbst etwas vorgemacht, wenn er sie, scheinbar unverfänglich, auf Wange, Stirn oder Mund küsste. Was war denn schon dabei, er fühlte sich schließlich als ihr großer Beschützer, und sie ließ sich gern von ihm behüten. Und wenn Gunda, die Schwester, solche Innigkeiten auf gehässige Weise kommentierte, war heftige Empörung aus Richarda herausgebrochen. Aus der Verlockung war nie eine echte Versuchung geworden, denn als Königin der Eremiten hatte sie sich nach Judiths Vorbild selbst Jungfräulichkeit gelobt. Was sie freilich nicht frei von Begierden machte.

Wie auch immer, nunmehr war sie nicht länger Königin, und Gero war kein Verwandter, nicht einmal ein entfernter. Die Gefühle, die sie füreinander hegten, waren nicht länger Sünde, faktisch waren sie niemals widernatürlich gewesen.

Ja, dies war das Glück, welches sie in all ihrem Unglück genießen durfte. Zwar waren Menschen gestorben, zwar war Gression zerstört, zwar war ihre Idee von einer wunderbaren Welt gescheitert, aber nichts, nichts sprach mehr dagegen, dass sie Gero nicht nur wie einen Bruder lieben durfte.

Gero! Noch kannte er die Wahrheit nicht, noch musste er denken, sie seien Geschwister. Sie würde ihm alles anvertrauen, bald schon, sie musste nur noch die rechten Worte finden. Tastend wanderte ihre Hand seitwärts, doch der Platz neben ihr, wo Gero gestern Abend noch gelegen hatte, war leer.

Sie richtete sich auf, was den Kopfschmerz zu einem schier unerträglichen Pochen steigerte. Auch diese Erinnerung kehrte nun zurück: Sie hatte sich die Wangenverletzung gestern selbst zugefügt – mit demSchwert des Unheils!

Das rostige Schwert, es stammte aus uralter Zeit, hatte der ungestüme Wigbert einst zu einer Reliquie deklarieren wollen, obgleich die Herkunft der Waffe völlig ungewiss war. Richarda hatte es ihm untersagt, denn eine solche Lüge wäre durch nichts zu rechtfertigen gewesen. Zudem war und blieb das Schwert eine Waffe, selbst wenn es tatsächlich je ein Heiliger in der Hand gehalten hatte. Gression aber sollte ein Reich des Friedens sein.

Am Tag des Kampfes war jenes Schwert urplötzlich wieder aufgetaucht. Der junge Peter hatte es bei sich geführt – und war gefallen! Wenige Stunden später - längst war die Schlacht, sofern man den ungleichen Kampf so bezeichnen wollte, entschieden – hatte Rothaid mit eben diesem Schwert ihrem Leben ein Ende bereitet: Zu gewaltig waren die Lasten gewesen, die sie lange Jahre mit sich herumgeschleppt hatte.

Das Schwert brachte nichts als Unglück. Deshalb hatte Richarda es am Vortag im Waldsee versenkt. Nie wieder sollte es in die Hände eines Menschen gelangen. Zuvor aber hatte sie zum Entsetzen ihrer Begleiter die schartige Klinge über ihre Wange gleiten lassen. Die Wunde sollte ein erstes Zeichen ihrer Sühne sein, bis zu ihrem Lebensende würde die Narbe ihr Antlitz entstellen, niemand sollte sie je wieder schön nennen.

Das alte Schwert lag nun für immer auf dem Grund des Sees. Womöglich war es mit einem Fluch belegt, und vielleicht hatte sie ihn mit ihrem Blut gelöst, aber wer konnte das schon wissen? Eine wunderbare Welt würde es nicht geben, niemals, das Paradies schien ferner denn je, doch sie würde, sobald sie neue Kräfte geschöpft hatte, dafür streiten, dass die Welt wenigstens besser wurde. Bruder Paulinus mochte ihr dabei helfen, und Gero würde an ihrer Seite sein – als ihr Ehemann.

Nachdem sie eine Weile gesessen hatte, ließ der klopfende Schmerz nach. Gero war fort, und auch Paulinus war nicht zugegen; vermutlich hatten sie ihre Schlafplätze verlassen, um sich draußen zu erleichtern und die Beine zu vertreten. Ein sintflutartiger Regen hatte die Reisenden gestern Schutz in der Höhle suchen lassen, doch das Unwetter war vorüber, der Frühling zurückgekehrt.

Richarda griff nach ihrem Überkleid. Sie fühlte sich schwach, es packte sie Schwindel, der nach tiefem Durchatmen wieder verflog, sodass sie sich kräftig genug fühlte, den Männern ins Freie zu folgen.

Die Luft war würzig und schwer vom Geruch aufgeschwemmter Erde, der Himmel mit weißen Wolken aus Schafwolle gespickt. Richarda hielt Ausschau nach Gero und Paulinus, sah jedoch nur den Benediktiner, der, einen guten Steinwurf entfernt, am Ufer des Baches stand und gedankenverloren in die vom Regen angeschwollenen, vorüberrauschenden Wassermassen starrte. Langsam schritt sie auf ihn zu. Obwohl das Schmatzen der feuchten Erde unter ihren Schritten kaum zu überhören war, schien Paulinus die Herannahende nicht zu bemerken, denn sein Blick blieb unverwandt auf den Bachlauf gerichtet. Dass er betete, war unwahrscheinlich, weder hielt er die Hände gefaltet noch machte er Anstalten, sich niederzuknien, und Paulinus hätte in seiner Frömmigkeit niemals darauf verzichtet.

Paulinus grübelte.

Gründe dafür gab es reichlich. Nur zwei Schritte von ihm entfernt verharrte Richarda, und als er ihrer immer noch nicht gewahr wurde, räusperte sie sich leise. Beinahe erschrocken fuhr Paulinus herum.

»Du bist wach? Wie geht es dir, meine Tochter?«

»Meine Wange tut entsetzlich weh, aber das soll keine Klage sein.« Sie versuchte ein Lächeln, was sie aber schnell bereute, denn jedes Minenspiel steigerte nur den Schmerz. »Wo ist Gero?«

»Der Verband ist voller Blut und muss erneuert werden. Komm, gehen wir in die Höhle zurück!«

»Gewiss, gleich.« Suchend schweifte ihr Blick umher; irgendwo musste Gero doch sein. Dann erst wurde ihr das merkwürdige Verhalten des Paulinus bewusst. Warum war er ihrer Frage ausgewichen? Erneut sah sie ihn an. Paulinus nagte betreten an seiner Unterlippe, als habe er unerfreuliche Neuigkeiten.

»Wo ist Gero?«, fragte sie ein zweites Mal. Ihre Stimme zitterte.

Paulinus machte einen tiefen Atemzug. »Er ist gegangen, Richarda!«

»Gegangen? Aber wohin?«

Ein leises Seufzen war die Antwort.

»Wohin?«, beharrte Richarda verständnislos.

Er trat auf sie zu und nahm sie in die Arme.

»Er will ein neues Leben beginnen, Richarda.«

Sie löste sich aus seiner Umarmung, um ihm direkt in die Augen zu sehen. »Ein neues Leben? Was meint Ihr damit? Wo ist er? Bitte, Bruder, gebt mir Antworten!«

»Er selbst kannte sein Ziel nicht. Aber er will nicht länger in ständiger Versuchung leben.« Er schwieg und blickte vor sich nieder.

Ihr Mund öffnete sich, um etwas zu sagen, doch jetzt kam kein Laut mehr über ihre Lippen. Sanft griff er nach ihren Händen, um sie in seine zu nehmen und ihre Finger zu streicheln.

»Gero weiß so gut wie du, dass eine fleischliche Liebe unter Geschwistern nichts Gottgefälliges wäre. Er quälte sich schon seit langer Zeit, Richarda, um gegen die Versuchung anzukämpfen. Sein Fortgang ist vielleicht das beste Mittel, dem Teufel zu trotzen.«

»Nein«, hauchte Richarda. »Wann ist er gegangen?«

»Vor mehr als einer Stunde. Es ist zwecklos, meine Tochter, in deinem Zustand würdest du ihn nicht einholen, selbst wenn wir wüssten, wohin er geht.«

Warum nur hatte sie das Geheimnis so lange für sich behalten? Zumindest Paulinus, ihren väterlichen Freund, hätte sie sich doch anvertrauen können, ja, müssen. Bestimmt hätte er mit diesem Wissen Gero davon abgehalten, sie zu verlassen. Warum um alles in der Welt hatte sie geschwiegen? Das verdankte sie allein ihrem unseligen Selbstmitleid. Nichts Besseres hatte sie verdient, die Trennung von Gero war eine weitere Strafe für ihr Versagen als Herrscherin.

Würde sie ihn jemals wiedersehen?

Der Gaugraf hatte sie alle verbannt; fern ihrer Heimat würden sie ein neues Leben führen müssen. Bruder Paulinus hatte ihnen versprochen, dafür zu sorgen, dass sie künftig ihr tägliches Brot verdienen konnten, denn die Besitzungen seines Heimatklosters in Hersfeld waren zahlreich.

Gero aber hatte sich anders entschieden, weil er sich in Sünde wähnte. Die Frage war mehr als berechtigt: Würde sie Gero wiedersehen? Offenbar war er fest entschlossen, der Versuchung aus dem Weg zu gehen.

Paulinus schien zu ahnen, was Richarda durch den Kopf ging. »Er weiß ja, wo er dich finden kann, meine Tochter«, sprach er tröstend. »Vielleicht wird er eines Tages aufbrechen, um seine teure Schwester in Hersfeld zu besuchen. Dann wird er geheilt sein von seiner brennenden Sehnsucht, und ihr werdet miteinander umgehen können wie zwei Geschwister, die sich lange nicht gesehen haben.«

Die letzten Worte hörte sie nicht mehr, denn eine Ohnmacht überkam sie und ließ sie zu Boden sinken.

2.

Rachegedanken ließen Wigbert, den gewesenen Präfekten Gressions, nicht aus ihren Fängen. Dabei war es nicht einmal der hochmütige Gaugraf, auf den seine Wut zielte. Dieser hatte ihn und die Gressioniter in ehrlichem Gefecht besiegt; außerdem hatte Gerhard davon abgesehen, ihn, Wigbert, für frühere Demütigungen zu bestrafen, sondern ihn lediglich aus seinem Gebiet verbannt. Vermutlich hatte sich Richarda für ihn stark gemacht, auf welche Weise auch immer. Eigentlich hätte sich Wigbert für das erwirkte milde Urteil bei Richarda bedanken müssen, doch er hatte es vorgezogen, ihr nicht mehr unter die Augen zu treten. Immer schon war ihr seine Kampfeslust ein Dorn im Auge gewesen, und er hatte wenig Lust auf eine Moralpredigt. Außerdem hatte auch er nie ein Wort des Dankes von ihr gehört, obwohl er doch all seine Kräfte sieben Jahre lang für Gression und die Königin eingesetzt hatte.

Eine Frist von zwei Tagen war den Eremiten zum Verlassen des Dorfes gesetzt worden, doch Wigbert verließ es schon vor der Zeit. Bei Nacht und Nebel und ohne Abschied hatte er Gression verlassen, begleitet von Madelgard, seiner Gefährtin, und dem kleinen Ekkart, ihrem Sohn.

Nein, Wigberts Grimm galt weder dem Gaugrafen noch Richarda. Selbst dem Bruno galt er nicht, obwohl dieser Mistkerl ihm nach der Schlacht, als er gefesselt und wehrlos vor ihm gesessen hatte, aus reiner Bosheit das Schwert in die Männlichkeit gestoßen hatte. Das schmerzte immer noch höllisch, vor allem beim Pissen. Alles war voller Blutkrusten, eine unförmige Masse. Gewiss, mit diesem Bruno hatte er noch ein Hühnchen zu rupfen, irgendwann, doch einen Menschen gab es, der seine Rache sofort zu spüren bekommen sollte. Diesen wollte er aufsuchen, bevor er die Gegend endgültig verließ.

Schon einmal hatte er Magnus töten wollen, aber da hatte der falsche Pfaffe bereits das Weite gesucht. Das Versäumte würde er endlich nachholen. Magnus wäre der vierte Mensch, den er umbrachte, Iwein eingerechnet. Ob drei oder vier Getötete, spielte das eine Rolle?

In der Nacht nach der verlorenen Schlacht – Wigbert sah sich als glücklosen Feldherrn, der einem weitaus besser gerüsteten Gegner unterlegen war - verließ er das der Zerstörung geweihte Gression. Madelgard, die den quengelnden, weil aus dem Schlaf gerissenen Ekkart an der Hand hielt, folgte ihm, doch auf ihre Frage, wohin er sie zu führen gedenke, schwieg Wigbert. Er war ihr keine Rechenschaft schuldig, sollte sie doch froh sein, dass er sie überhaupt mitnahm, sie waren schließlich nicht miteinander verheiratet. Und ob Ekkart wirklichseinSohn war, ließ sich am Ende nicht beweisen, auch wenn alle Welt behauptete, er sei ihm wie aus dem Gesicht geschnitten.

Sie durchquerten den Wald Richtung Osten, und noch bevor der Morgen graute, erreichten sie die Felder vor dem Dorf Aecheze, das eine recht stattliche Ansammlung von Gehöften darstellte. Schon krähte der erste Hahn.

»Du wartest hier!«, befahl Wigbert seiner Gefährtin, indem er auf das Buschwerk am Wegrand deutete. »Los, versteck dich dahinter und sorg dafür, dass der Junge still ist!«

Madelgard sah ihn verständnislos an. »Aber was machen wir hier? Das Dorf gehört dem Gaugrafen, und er hat ausdrücklich gesagt, dass wir -«

»Ich habe noch etwas zu erledigen! Wartet hier auf mich, es wird nicht allzu lange dauern!«

Er stapfte voran, wollte nicht länger Zeit verlieren, denn wenn erst einmal das ganze Dorf aufgewacht und seiner ansichtig geworden war, würde man ihn wohl ergreifen wollen. Wie er nämlich erfahren hatte, hielten ihn die Bauern von Aecheze für einen Räuber und Brandstifter. Zu Unrecht, denn mit dem jüngsten Überfall auf ein nahes Gehöft hatte er nicht das Geringste zu schaffen. Vermutlich hatte der Gaugraf die Untat selbst veranlasst, um ihm die Schuld zuzuschieben und einen Grund für seinen Kriegszug gegen Gression zu haben. Doch das würde er den Bauern kaum plausibel erklären können.

Sein Ziel war das Haus des elenden Dorfpriesters. Obwohl er sich mühte, keine Geräusche zu verursachen, begann in der Nähe ein Köter zu bellen; zum Glück hörte er aber schon bald wieder damit auf. Noch immer war keine Menschenseele auszumachen. Gut so, denn inzwischen hatte er Magnus’ Behausung erreicht. Einen halben Steinwurf davon entfernt stand die Kirche, die vielmehr eine schäbige Baracke war und nicht einmal einen ordentlichen Turm besaß. Da war das Kirchenhaus Gressions, wenngleich ebenfalls nur aus Holz errichtet, doch beeindruckender gewesen. Wigbert hatte sich nie viel aus dem Gotteshaus gemacht – andere Dinge hatten für ihn Vorrang gehabt -, aber erstmals wurde ihm nun bewusst, was sie in nur sieben Jahren geschaffen hatten, und er empfand sogar ein bisschen Stolz.

Dann aber besann er sich wieder auf den Grund seines Hierseins, und seine Stirn umwölkte sich. Er stand jetzt unmittelbar vor Magnus’ Haustür, vermutlich war sie von innen mit einem Riegel verschlossen. Da die Tür aber alt und wurmstichig war, würde es nur eines Tritts bedürfen. Ein Kinderspiel!

Magnus! Bis vor drei Jahren war der frühere Wandermönch Priester von Gression gewesen. Er, Wigbert, hatte den Kerl schon immer für einen heuchlerischen Nichtnutz gehalten, aber Richarda hatte ja nicht auf ihn hören wollen. Gression hatte dringend einen Priester gebraucht, der den Eremiten die Sakramente spendete, und Richarda hatte offenbar gedacht, ein Kerl wie Magnus sei besser als niemand. Fast vier Jahre lang kam Magnus seinen geistlichen Pflichten nach. Wigbert aber wusste genau, dass Magnus Wasser predigte und Wein trank, dass er seinen Schäfchen Enthaltsamkeit empfahl und selbst regelmäßig eine Hure empfing, denn einmal hatte er ihn bei einem seiner heimlichen Stelldicheins belauscht: Mit allen Wassern fleischlicher Sünden war das Flittchen gewaschen gewesen. Aber Wigbert hatte Magnus’ Treiben damals für sich behalten - mit dem Hintergedanken, dass er es eines Tages, wenn es die Situation erforderte, für erpresserische Zwecke verwenden konnte. Im Nachhinein ein großer Fehler, denn alles war ganz anders gekommen: Oda, seine Schwester, wurde geschändet und ermordet! Ihren nackten, entstellten Leichnam fand man eines Morgens am Omerbach.

Rasch war ein Schuldiger gefunden: Iwein! Einer der Dorfknaben wollte beobachtet haben, wie Iwein, der bekanntermaßen ein Auge auf Oda geworfen hatte, sie auf grausame Weise tötete.

Schade um den pfiffigen Iwein! Wigbert hatte ihn sehr gemocht, aber alles sprach gegen ihn. Dass auch Oda ihm zugeneigt gewesen war, spielte keine Rolle. Iwein hatte sich einfach vergessen, seine unseligen Triebe hatten ihn wohl Dinge tun lassen, die er hinterher nicht mehr rückgängig machen konnte. So zumindest hatte der Richter – Magnus! – das furchtbare Geschehen gedeutet. Noch schwerer wogen die Aussage des Knaben und die Tatsache, dass man Odas blutbesudelte Kleidung in Iweins Hütte fand.

Wigbert hatte als Henker fungiert, der Präfekt Gressions durfte sich nicht zimperlich zeigen, wenn Entschlossenheit vonnöten war. Keine beneidenswerte Aufgabe, aber eine unvermeidliche, und auch wenn er Iwein gemocht hatte, so blieb dieser dennoch Odas Mörder. Eigenhändig hatte Wigbert ihn also enthauptet, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun.

»Wohlan, bringen wir’s hinter uns. Im Jenseits wartet Oda auf mich!«– Iweins letzte Worte! Nie würde Wigbert sie vergessen.

Kurz nach Iweins Hinrichtung war ihm der junge Udo über den Weg gelaufen, jener angebliche Augenzeuge der Mordtat. Aus einem unbestimmten Gefühl heraus hatte sich Wigbert den Knaben vorgeknöpft und herausgefunden, dass Magnus ihn zu einer Falschaussage überredet hatte. Auch das gefundene Kleid der Toten in Iweins Hütte war nur ein hinterhältiges Täuschungsmanöver gewesen.

Steckte am Ende der lüsterne Magnus selbst hinter dem Mord an seiner Schwester? War Iwein das Opfer einer teuflischen Intrige geworden? Hatte Wigbert sich zum Handlanger eines Schurken in Kutte gemacht? Vieles, nein, alles deutete darauf hin.

Wutschäumend und mit der Absicht, ihn umzubringen, hatte sich Wigbert damals auf den Weg zu Magnus’ Hütte gemacht. Doch der war längst verschwunden. Und die Kasse der Eremiten, deren Verwalter er war, hatte er gleich mitgenommen.

Was Wigbert vor drei Jahren noch versagt blieb, würde er an diesem Tag, der kaum geboren war, endlich nachholen. Danach würde er die Gegend für immer verlassen. Niemand würde ihn für seine Tat zur Rechenschaft ziehen. Drei Menschen hatte er mit seinen eigenen Händen umgebracht, Magnus würde der vierte und letzte sein, doch der erste, den zu töten ihm ein reines Vergnügen wäre.

Wie erwartet, die Tür war verriegelt. Ein Tritt, zerberstendes Holz. Verflucht, sein wunder Unterleib schmerzte gehörig nach diesem kleinen, aber notwendigen Gewaltakt.

Drinnen war es stickig und düster, aber Wigbert hatte gute Augen; oft genug hatte er damit geprahlt, dass er eine Fliege in der Luft mit seinem Schwert zweiteilen könnte. Nun, das Schwert hatte man ihm nach der Schlacht weggenommen, alle Waffen der Verteidiger Gressions waren requiriert worden, nicht einmal mehr ein Messer hatten sie ihnen gelassen – aber wozu hatte man Hände? Den Pfaffen zu erwürgen, würde ihm nicht viel abverlangen.

Wo war er? Wigbert ließ seinen Blick durch das Dunkel der Stube schweifen.

Schemen. Stille. Nur eine Ratte, die über den Boden huschte. Hätte der Kerl geschlafen, müsste er durch das Gepolter des Eindringlings geweckt worden sein.

»Magnus! Wo bist du? Zeig dich, du mieser Dreckskerl!«

Dann ein Geräusch, als öffnete jemand eine Tür. Doch das Türholz war zerschmettert – woher also kam das Knarzen? Wigbert spannte sich und lauschte.

Schwerer Atem! Magnus, ohne Zweifel! Wo steckte er?

Endlich entdeckte Wigbert den gebückten Schatten des Dorfpriesters. War er aus einem Erdloch gekrochen? Warum lag er nicht auf seinem Schlafplatz?

»Wer ist da?«, ertönte Magnus’ Stimme, die vernehmlich um Ruhe bemüht war.

»Rate mal!«, sagte Wigbert kalt. Jetzt, da er sich an die Dunkelheit gewöhnt hatte, erfasste er Einzelheiten. Selbst die Schweißtropfen auf der Stirn des Kerls glaubte er sehen zu können. »Nun, Magnus: Aus welchen Loch kommst du hervorgekrochen? Hast du da unten deine Weinvorräte?«

Magnus begriff noch immer nicht, wer dort, nur drei Schritte entfernt, vor ihm stand.

»Wer bist du? Was willst du von mir? Ich habe nichts, was sich zu stehlen lohnte.«

»Ach, nein? Und das Geld der Gressioniter? Hast du das schon verprasst?«

Allmählich dämmerte es Magnus. »Wigbert?«

»Eine Ewigkeit nicht mehr gesehen, nicht wahr? Wie lange ist es her, dass du fluchtartig aus unserem Dorf getürmt bist? Drei Jahre?«

Einen Moment lang schwieg Magnus wie betroffen, aber eines musste man ihm lassen, er schien sich tapfer gegen jeden Einschüchterungsversuch behaupten zu wollen. »Ich hatte damals gute Gründe, das Dorf zu verlassen, Wigbert.«

»So? Ich bin schon sehr gespannt darauf, diese Gründe zu erfahren.«

»Der Gaugraf – er hatte mich abberufen!«

»Du gibst also offen zu, dass du nur in seinem Auftrag bei uns warst? Als sein verdammter Schnüffler?«

»Jemand musste prüfen, ob eure Sache von Gott stammte oder vom Teufel!«

Gegen seinen Willen musste Wigbert laut lachen. »Und da hat der Gaugraf ausgerechnet an dich gedacht? Sei so gütig und verrate mir, zu welchem Schluss du seinerzeit gelangt bist.«

Man hörte, wie Magnus schluckte. »Gottes Gunst war euch jedenfalls nicht lange hold.«

»Vielleicht lag das ja an dem ruchlosen Wandermönch, der unser Priester war!«

Wigbert spürte förmlich, wie es in Magnus’ Hirn arbeitete. Dann – ein Schluchzen, von irgendwoher! Oder hatte er sich verhört?

»Es ist nicht meine Schuld«, erklärte Magnus mit belegter Stimme, »dass der Gaugraf euer Dorf zerstörte. Ich habe versucht, ihm das auszureden, aber er hört schon lange nicht mehr auf mich. Er hört jetzt auf diesen Zwerg.«

Inzwischen konnte Wigbert das Gesicht des Dorfpriesters deutlich erkennen. Sein Bart war früher einmal rot gewesen, nun war er grau und fransig. Doch der verschlagene Ausdruck in seinen Augen war ihm geblieben.

»Was für ein Jammer«, sagte Wigbert. Er hielt nun die Zeit für gekommen, ihn mit seinen Erkenntnissen zu konfrontieren, bevor er ihm endlich die Lebenslichter auspustete. Die Zeit drängte, es wurde immer heller. Nicht lange und das ganze Dorf wäre auf den Beinen.

»Warum hast du damals den Knaben zu einer Lüge überredet, Magnus?«

»Knabe? Lüge?«

»Stell dich nicht dumm, ich weiß genau, dass du dahinterstecktest. Nun? Ich höre!«

»Womöglich hat der Knabe, von dem du sprichst, dir ja die Unwahrheit gesagt.«

»Nein, das hat er nicht. Die verbreiteten Unwahrheiten, die zu Iweins Verurteilung führten, waren vor allemdeinWerk!«

»Ich ...-«

»Und vermutlich warst du es am Ende selbst, der meine Schwester ermordete!«

»Wigbert, ich schwöre dir, bei allem was heilig ist, dass ich Oda nicht getötet habe!«

»Was der Eid eines Hurenbocks wohl wert ist? Denkst du, ich wüsste nicht, dass du regelmäßig von einem Flittchen besucht wurdest? Wita hieß die Schlampe, nicht wahr? Es ging hoch her, wenn ihr es miteinander getrieben habt.«

»Auch Gottesmänner sind nicht ohne Sünde!«

»Was du nicht sagst. In deiner Geilheit hast du zuerst meine Schwester umgebracht! Dann sorgtest du dafür, dass man einen Schuldigen fand. Und schließlich hast du dich auf und davon gemacht. Konntest Richarda wohl nicht mehr in die Augen sehen, wie?«

»Du phantasierst.«

»Iwein war mein Freund! Ich war der Henker eines Unschuldigen!«

»Geh jetzt! Ich will dir ein paar Münzen geben!« Magnus machte Anstalten, sich von der Stelle zu bewegen, aber Wigbert verbaute ihm breitbeinig den Weg.

»Ich will kein Geld, Magnus! Rache will ich!«

Magnus rückte nervös den Gürtel an seiner Kutte zurecht. »Einen Geistlichen zu schlagen, wäre eine schwere Sünde.«

»Schlagen? Wer spricht von schlagen, Magnus? Nein, ich will dich nicht schlagen. Ich werde dich töten! So wie du meine Schwester getötet hast.«

»Wie oft muss ich dir noch sagen ...?«

»Und wenn ich dich getötet habe, fährst du auf der Stelle zur Hölle. Sag dem Teufel einen Gruß von mir. Sag ihm, dass er nicht auf mich warten muss. Denn sobald ich dich umgebracht habe, werde ich all meine Sünden bereuen. Wobei ich mich frage, ob es mir überhaupt als Sünde angerechnet wird, wenn ich einen wie dich zur Hölle schicke!«

Magnus begriff sehr wohl, dass Wigbert es bitterernst meinte. Es gab wohl nur eine Möglichkeit, dem privaten Strafgericht zu entgehen, er musste seinem Bedroher zuvorkommen. Mit kaum vermuteter Flinkheit machte Magnus einen Satz nach vorn und schlug Wigbert die Faust ins Gesicht, bevor er Richtung Tür hastete. Zweifellos würde er draußen um Hilfe schreien. Tatsächlich war Wigbert überrascht von der Attacke, wenn auch nur kurz. Der Hieb hatte ihn am Stirnbein getroffen, war aber nicht sonderlich schmerzhaft gewesen - was erwartete man von einem feisten Kuttenträger, der am liebsten soff und hurte? Zum Glück war Magnus nicht auf die Idee gekommen, ihn dort zu treffen, wo er es derzeit am wenigsten verkraftet hätte.

Noch bevor Magnus ins Freie gelangen konnte, hatte ihn Wigbert am Kragen gepackt. Stolpernd ging Magnus zu Boden, Wigbert half nach mit einem heftigen Fußtritt, Rippen knirschten. Ein erstickter Hilfeschrei kam Magnus über die Lippen, aber er verstummte, als ein neuerlicher Tritt ihm den Kiefer brach und Blut und Zähne aus seinem Mund tropften.

Wigbert, gepackt vom Rausch der Rache, kniete sich auf seinen Brustkorb, drosch unbarmherzig auf ihn ein, schlug in einem fort, bis Magnus’ Antlitz nur noch eine geschwollene, blutige Masse war, dass selbst die eigene Mutter ihn nie und nimmer erkannt hätte.

Doch Odas und Iweins Mörder lebte weiter, immer noch war Leben in seinem Körper, verzweifelt krallten sich seine Finger in Wigberts Rücken, während dessen Schläge auf ihn einprasselten wie vom Himmel fallende Sterne am Tag des Jüngsten Gerichts. Irgendwann begannen Wigberts Fäuste zu schmerzen, sodass er beschloss, die Sache endlich zu Ende zu bringen. Ohnehin war sein Rausch nun verflogen, Magnus’ Gegenwehr längst erlahmt. Er umfasste den Hals seines Opfers und drückte ihm die Daumen fest in die Kehle. Nur noch wenige Augenblicke, und die Rache wäre vollbracht.

Dann glaubte Wigbert wieder jenes Schluchzen zu hören, wie er es vorhin schon vernommen hatte. Er sah über seine Schulter, aber niemand war dort. Das Schluchzen wurde zu einer Stimme aus der Ferne, wie aus einem Grab heraus. Die Stimme einer Frau, soviel stand fest, aber woher kam sie? Er konnte sie nicht verstehen, aber sie mutete wie eine Klage an. Vielleicht auch wie eine Mahnung.

Die Stimme erinnerte ihn auf gespenstische Weise an Oda. Seit drei Jahren war die Schwester nun tot, in seinem Gedächtnis begann ihr Bild allmählich zu verblassen. Doch die Stimme weckte Erinnerungen.

Wigbert hielt den Atem an.

Spielten ihm die Sinne einen Streich? Oder sprach sie aus dem Jenseits zu ihm? Warnte sie ihn, einen weiteren Mord zu begehen? Wollte sie seine Seele retten? In welcher Welt oder Zwischenwelt sich Oda auch befinden mochte, sie musste Erkenntnisse besitzen, die den Lebenden verborgen waren. Wenn sie sich Sorgen um die Seele des Bruders machte, musste sie gute Gründe dafür haben. Womöglich war es ja doch nicht so einfach, wie er sich das vorgestellt hatte – töten und bereuen! Vielleicht wäre er endgültig zur Hölle verdammt, wenn er den Dorfpriester, so sündig und niederträchtig der Kerl auch sein mochte, hier und jetzt tötete.

Die Stimme, die ihn zu solchen Gedanken bewegt hatte, verstummte, sie war wohl nur seiner Einbildung entsprungen. Auf alle Fälle aber hatte sie Wigbert beunruhigt. Ihm wurde bewusst, dass seine Hände immer noch den Hals seines Opfers zuschnürten. Magnus’ gequollene Augen drohten aus ihren Höhlen zu springen. Rasch, als habe er ein glühendes Eisen angefasst, ließ Wigbert von ihm ab.

Eine Weile sah er reg- und mitleidlos auf den röchelnden, nach Luft ringenden Dorfpriester hinab; dann erhob er sich langsam und verließ, Magnus keines Wortes mehr würdigend, das Haus.

Schon hellte sich im Osten der Himmel auf, eine Windböe empfing ihn, aber Wigbert nahm nichts wahr. Wie in Trance ging er den Weg, den er gekommen war, zurück, keinen Gedanken mehr daran verschwendend, ob die Bauern von Aecheze ihn sahen oder nicht.

Madelgard schlug sich eine Hand vor den Mund, als der Gefährte vor ihr stand, denn seine Kleidung war von oben bis unten mit Blut besudelt. »Heilige Mutter Gottes, was hast du getan?« Auch der kleine Ekkart riss erschrocken die Augen auf.

Wigbert schritt schweigend an ihnen vorüber. Madelgard und Ekkart eilten ihm hinterher.

»Wohin gehen wir jetzt?«, fragte Madelgard drängend.

Darauf wusste Wigbert keine Antwort zu geben. Wohin? Wo würden sie künftig leben?

»Immer der Nase nach«, entgegnete er abwesend.