18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

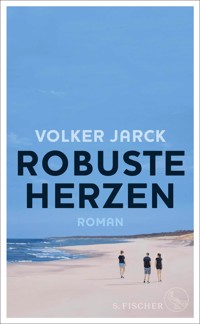

Die Heimat geht nirgendwohin – und was machen wir? Drei erwachsene Geschwister, eine Kleinstadt an der Nordseeküste und die Frage, wie oft unsere Zukunft beginnt. Wo der Fluss ihrer Heimatstadt ins Meer mündet, schleudert Katja nach zwölf Jahren Ehe ihren Ring in die Wellen. In dieser Nacht aus Rotz und Wasser strauchelt und bangt auch Katjas jüngere Schwester Milena. Und Leon, ihr »Mittelbruder«, von der Nordseeküste geflohen in die große Stadt, rettet im Morgengrauen ein Menschenleben und plant einen Aufbruch aus Liebe. Zwischen Tallstedt, Münster und Berlin kämpfen die Geschwister mit der Frage, was Familie bedeutet. Gemeinsam stemmen sie sich gegen den Wind, den uns das Leben um die Ohren weht – bis das Herz ein Zuhause findet. »Volker Jarcks Kunst besteht darin, das Große und Schwere des Lebens ganz leicht erzählen zu können und das Leichte ganz großartig.« Frankfurter Neue Presse »Eine Geschichte, die ehrlich und nah ist; solche Lektüre braucht es einfach!« Buchstabensammlerin »Es ist ein Vergnügen, in diese Geschwistergeschichte abzutauchen, das volle Leben mit allen Höhen und Tiefen zu spüren und die raue Seeluft und ihre nordischen Bewohner kennenzulernen.« Zauberwort »In einer berührenden Sprache, mal lustig, mal traurig, mal wütend, mal selbstironisch, zeigt Volker Jarck, was unser Leben in der heutigen Zeit ausmacht und warum es so wichtig ist, einen Ankerplatz zu haben.« Buchstaplerei

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 389

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Volker Jarck

Robuste Herzen

Roman

Über dieses Buch

Katja, Leon, Milena und Tallstedt: Drei Geschwister und eine Kleinstadt am Meer.

Wie riecht der Wind am Deich, und welches Kindergekritzel ist im alten Schuhkarton aufbewahrt, um die Zeit zu überdauern?

Heimat und Familie, das sind die großen Zufälle unseres Lebens, unser emotionales Gepäck. Aber wo und mit wem wir als Erwachsene leben wollen, für welche Menschen und Orte wir uns entscheiden, das markiert die Brüche und Aufbrüche.

Mit Humor und Melancholie erzählt dieser Roman von erwachsenen Geschwistern in einer kleinen Küstenstadt: ein sehr deutscher Sehnsuchtsort, an dem ein robustes Herz schlägt. Vielleicht muss man ihn verlassen, um es auch von Weitem zu hören. Und kehrt irgendwann zurück.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Volker Jarck, geboren 1974, mag schöne Sätze in guten Büchern. Er hat im Buchhandel gejobbt, in Bochum Literatur studiert und Theater gespielt. In Frankfurt am Main und Berlin hat er bei großen Buchverlagen als Lektor und Programmleiter gearbeitet. Begeisterungsfähig bei Sport, Serien und Spaghetti-Eis, lebt Volker Jarck mit seiner Frau, einer Drehbuchautorin, in seiner norddeutschen Heimatstadt.

Auszeichnungen: Literaturpreis Ruhr (Shortlist) 2021

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2022 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Tableau: © Peter Palm, Berlin

Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg

Coverabbildung: Kim Reuter

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-491404-6

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Für meine Eltern

»Die Welt ist einem nichts schuldig, weißt du, »schon gar keine Romantik.«

Ralf Rothmann: Im Frühling sterben

»Wer nie weint und niemals trauert

Der weiß auch nichts vom Glück«

Rainald Grebe/Amanda McBroom: Die Rose

Drei Blumen, große Sonne

JAHRE SPÄTER

Der Schuhkarton ist Leben und Gedächtnis. All die großen kleinen Dinge ihrer längst erwachsenen Kinder – Katja, Leon, Milena – hat Marlies Behnke aufbewahrt bis zum letzten Tag. Der letzte Tag war letzte Woche, und jede Erinnerung wird uns gelassen überleben.

Wie ein Garagenwagen hat der Karton sich gut gehalten. Sein Platz war lange im Regal der tausend Dinge, im Abstellraum hoch oben über Weihnachtsdeko, Handstaubsauger, Ersatzbatterien, und seit dem Umzug im Sideboard unterm Fenster.

Marlies verwahrte die Fundstücke aus ihrem Leben als Chefin im Nest. Als Zuflucht und Prellbock, als Metronom und Schnuffelkissen. Das Herz des Ganzen.

Die Klappkarte, die ihre Älteste gekauft und die beiden Jüngeren reich verziert hatten, Sandalen Größe 25, Milenas letzter Schnuller. Im Laufe der Zeit dokumentierten die Geburtstagsgrüße und Wunschzettel, welche Buchstaben und Wörter sie beherrschten: verwackelte, korrigierte, geschwungene, Das LEGO Battmen Mobil Bittebitte! Hier der Abdruck eines abgebrochenen Buntstifts von 1990, da ein mit Lineal durchgestrichenes Glük. Die wortkargen Teenagersätze mit fragwürdigen Kommas und dann all die erwachsen gewordenen Varianten von h und k, m und n, kaum unterscheidbar: Viel Spaß mit den Walking-Stöcken, Mama!, Happy Birthday NACHTRÄGLICH!!! oder Wir sehen uns Weihnachten!

Nach vielen Kuchen- und Schneeballschlachten, nach Groll plus Versöhnung und eine ganze Dynastie von Buntstiftfabrikanten später werden sie auf Marlies Behnkes tiefem Teppich knien: Katja, Leon, Milena im Stehlampenlicht, Teebecher in den Händen. Mehr oder weniger dunkel gekleidet, zu gleichen Teilen neugierig und traurig, gelangweilt, überfordert und dabei jeweils erleichtert, heute nicht allein hier zu sein, haben die drei sich unsystematisch durch die Hinterlassenschaften ihrer Mutter gearbeitet, bis sie zuletzt aus dem Sideboard – versteckt hinter Tischdecken, Blutdruckmessgerät und einer Vorratspackung FFP3 – die Pappschachtel zutage fördern und eine Blechdose, darauf ein pausbackiger Coca-Cola-Weihnachtsmann.

Der Geruch nach Holzschrank mischt sich mit dem Aroma von Rum, den Milena für alle in den Earl Grey gemischt hat, gelassen und großzügig. Sie schnuppern und schaudern und pusten, dann hebt schließlich Milena den Deckel an und kippt den Kartoninhalt wie in Zeitlupe auf den Teppich.

»Ha! Geil! Guck mal!« Leon hat die Milchzähne entdeckt.

»Das können wir nicht wegschmeißen«, sagt Katja kopfschüttelnd und betrachtet ihr Wachsmalstiftebild vom Muttertag 1980: drei Blumen, große Sonne.

Deswegen halten wir doch an Dingen fest, denkt sie beim Anblick ihrer frühen Kunst. Weil Menschen sich manchmal losreißen oder das Leben sie davontreibt. Was sonst.

»Nee«, sagt Milena, und Leon nickt dazu, »nee, das bewahren wir auf, oder? Also, einer von uns, irgendwo.«

»Und in der ollen Dose müssten die Ausstechdinger sein.«

Katja greift danach.

»Und das Keksrezept.«

»Mir ist irgendwie nicht nach Weihnachten dieses Jahr.«

»Das dürfte Weihnachten ziemlich egal sein«, entgegnet Milena, ohne ihren Bruder anzusehen, und überfliegt einige der Zeilen, die sie ihrer Mutter geschrieben hat, von den knappen krakeligen Worten, die sie anfangs mit Katjas Hilfe zu Papier gebracht hatte, bis zum doppelt unterstrichenen Bleib möglichst lange möglichst gesund, Mama! vom vergangenen Jahr.

Auf der letzten Karte steht wie immer bei Behnkes, seit Milena denken und gratulieren kann: Alles zum Geburtstag!

Heiß und stark wabert der Dampf vom Tee mit Schuss.

»Also«, sagt Katja in die matte Stille und wedelt mit der Zutatenliste, »wir müssen ja nicht beim Standardrezept bleiben, oder? Wir könnten doch mal was Neues ausprobieren …«

An dem ›Zitronenschale-Abrieb‹ ist ihr Blick hängengeblieben. Ihre Mutter hatte ein ausschweifendes Z, die Ausrufezeichenpunkte verrutschten, und wie kann man nur so lange Wörter wie ›Zitronenschale-Abrieb‹ schreiben, wenn das Leben immer, immer zu kurz ist.

Auf der Handfläche drapiert Katja das traditionelle Sortiment von Behnkes Ausstechförmchen: Schneemann, Stern und Herz – dünnes altes Blech, darüber schimmert der schwarze Ärmel ihrer Seidenbluse.

Das ist nicht gut, wenn wir hier zu lange schweigen, sagt ihr der Kloß im Hals, und ihre Stimme sucht Halt im Harmlosen:

»Also? Neue Familienkekse? Ähm … Trüffelpralinen?«

Ihre Schwester funkelt sie an, als hätte Katja vorgeschlagen, Milenas Kinder auf dem Weihnachtsmarkt zu verkaufen, Leon beugt sich schlichtend zwischen die beiden.

»Bestimmt auch lecker, aber macht mal lieber wie immer.« Er stimmt einen Trommelwirbel auf dem umgedrehten Schuhkarton an. »Ich glaube … Menschen gehen, Kekse bleiben.«

»Früher warst du nicht philosophisch.«

»Früher war keiner tot.«

»Wir sollten trinken.«

Ja, das sollten sie. Auf den Karton und die Kekse, auf Traurigkeit geteilt durch drei.

Auf alles, was unverwüstlich ist.

1Nacht aus Rotz und Wasser

ANFANG MÄRZ

Nach vielen tausend Tagen Ehe warf Katja Schumann ihren Ring in die Dunkelheit hinaus. Mitten in der Nacht am Fluss, um vier Uhr morgens auf der Bank am Deich. Keine wache Seele weit oder breit.

Leises Klirren von Metall auf Stein. Der Ehering war nicht sehr weit geflogen, er musste nah am schlickigen Ufer zwischen den Felsen am Fuß der Böschung liegen.

Soll er verrotten.

Sie war sonst nie hier draußen. Nicht allein, nicht um diese Zeit. Sie hatte nie unterm Vollmond den Weg der Wellen verfolgt, bis sie nicht mehr zu sehen waren. Nie den Ring vom Finger genommen, um ihn irgendwo hinzuschmeißen. Als ihre Nase zu laufen begann, nahm Katja die Hände nicht aus den Jackentaschen. Viel zu kalt.

Ablaufend Wasser. Tag für Tag wich der breite Fluss von seinem südlichen Ufer zurück, als hätte er auf der anderen Seite einen Termin, den er nicht versäumen durfte. Die Ebbe, die Flut, der Strom und sein Bett: sehr alte Verbündete der Gezeiten. Mit Stern, Planet, Trabant stieg das Wasser und fiel wieder, nach seinem eigenen Kalender, und brauchte keine Erinnerung.

Taschentücher hatte Katja nicht dabei.

Wenn die ersten Menschen am Morgen zum Hafen kämen – Lieferanten, Spaziergänger, der Abiturient, der mit Steigerungsläufen für die Aufnahmeprüfung an der Sporthochschule trainierte –, dann würde Ebbe herrschen, und in den Prielen würde glitzern, was vom Wasser zurückgeblieben war. Dann würde Rolf Kuntze die sehnigen Füße ins Watt setzen, einen nach dem anderen, die Turnschuhe zusammengeschnürt um den Nacken gehängt, und durch den kühlen Schlick waten wie an jedem Freitag seit 1980. Die Zeit schlug hier nur sachte Wellen.

Nach 43 Lebensjahren blinzelte Katja nun auf den Fluss hinaus wie auf ein lange verdecktes Gemälde im Museum. Er trug die Farben der Nacht, er war die Ruhe selbst. Und sie atmete sehr tief durch die Nase, wünschte sich, dass der Wind etwas freundlicheres Wetter über den Deich in die Stadt tragen möge. Vor wenigen Stunden hatte der Frühling begonnen, meteorologisch. Und ihr Mann hatte Katja aus der Bahn geworfen, beispiellos.

Jan hatte ein Verhältnis oder wie immer man das heutzutage nannte, und Katja fand wenig Trost in der Tatsache, dass dieses Wort so albern und plüschig klang: Verhältnis. Auf jeden Fall hatte er etwas, für das man die Formulierung ›was Ernstes‹ benutzte und dabei zu Boden sah, beinah überrascht und ein bisschen gerührt von der eigenen unaufgeforderten, so selten angewandten Ehrlichkeit. Sobald Worte fielen wie ›so viel Ehrlichkeit bin ich dir schuldig‹, hieß das übersetzt: ›Scheiße nochmal, mir sind die Heimlichtuerei und das Treuegedöns zu anstrengend!‹ Und wenn Katja all das nicht geträumt hatte, dann war Jan sogar seit einer Weile, was immer das bedeuten sollte, ›verliebt‹ in dieses Verhältnis.

Ein Containerdampfer wälzte sich vorbei auf seinem Weg Richtung Nordsee. Blinkender Koloss, hoch beladen, in abblätterndem Rot und Blau. Die Schifffahrt hatte Nachtschicht, die Fahrrinne zwischen Hamburg und dem offenen Meer, sie schlief nicht.

In einer viel wärmeren, viel weniger deprimierenden Nacht hatte Katja, damals noch Behnke, von hier oben auf die vorbeifahrenden Schiffe gestarrt, kaum zu atmen gewagt, weil Jan Schumanns Lippen schon die Stelle zwischen T-Shirt-Kragen und Schlüsselbein berührten, und alles war warm und schön.

2001, dachte sie. Erster August. Oder schon der zweite. Bester August aller Zeiten jedenfalls, sie nannten ihn später ihren nackten August, und mit diesem Kitzeln hatte er begonnen: Es war perfekt, was diese Lippen taten, es war wunderbar, was sie forderten und versprachen. Das war eine gute Zeit, das war eine ehrliche Zeit. Nicht verhältnismäßig, sondern absolut ehrlich. Das war der August, in dem eine Zukunft ihren Anfang nahm, die nicht selbstverständlich war, mit der Katja sich aber schon bald sehr einverstanden erklärte. Eine Zukunft auf dem flachen Land ihrer Vergangenheit, an der vertrauten Küste, auf den wohlbekannten Schleichwegen zwischen Schulhof und Spielplatz, unter den riesigen Bäumen, in die sie Häuser gebaut hatten, hinter dem Deich, der die Stadt schützen sollte. Eine Zukunft in den Koordinaten ihrer Kindheit. Mit Jan Schumann und dem Rückenwind der guten, beherzten Entscheidung für dieses Leben: 53 Grad nördlicher Breite, 8 Grad östlicher Länge, und Katja Behnke war bereit, für immer nach Hause zu navigieren.

Die Zeit vor dem Heimatkuss: ein paar Jahre weg, die Semester und Erfahrungen in der dicken Luft vom dicken Berlin, mäßig wild, und zu keinem Zeitpunkt hatte sie die Entscheidung getroffen, auf jeden Fall nach Tallstedt zurückzukehren. Mit Mitte zwanzig und einer Matrikelnummer dreimal so lang wie Familie Behnkes Telefonnummer hatte Katja eher gehofft, ihr würde ein Grund über den Weg laufen, nicht zurückzugehen. Denn konnte in diesem Berlin nicht alles passieren? Sascha Kaminski hätte so ein Grund sein können, dachte sie, Sascha aus dem Einführungskurs, zumindest eher noch als Tilo Neumann von der Germanistikparty oder als Brian Larisco jr. Oder die freie Stelle am Germanistischen Institut, wer weiß. Doch dann fielen all die Ideen, Pläne und Optionen von ihr ab, als hätte sie nach dem Duschen ihre Haare nach vorn geworfen, den Kopf einmal kräftig geschüttelt und in ein Handtuch gewickelt, das nach Marlies Behnkes Waschpulver roch, auf dem Heizkörper vorgewärmt, direkt neben Katjas Kinderzimmer.

Wenn die Flut kommt, fiel ihr ein, ist der Ring weg. Die Deiche halten, die Beziehungen nicht unbedingt.

Sie fragte sich, wie sie so naiv hatte sein können, so blind vor Gemütlichkeit oder was immer ihr den Blick verstellt hatte auf den Riss in ihrem Leben: Sie hielt sich bis vorhin auf eine erwachsene Weise für zufrieden. Jan war nicht mehr glücklich.

Und wenn man so was nicht repariert, franst es aus, sagte eine altkluge Stimme in ihrem Kopf. Dann ist alles zu spät, zu mühsam, zu schmerzhaft.

Warum konnte sie sich, ausgerechnet jetzt, an den Druck seiner Finger erinnern, als Jan ihre Hand genommen und ihr den Ring übergestreift hatte im überheizten Standesamt?

Soll er doch verrotten.

Auch ein rauschender August musste einmal vorbei sein. Am Ende ihres ersten gemeinsamen Hochsommers hatte Jan gar nicht erwartet, dass Katja alle Berliner Zelte abbrechen und seinetwegen von jetzt auf immer zurück nach Tallstedt ziehen würde; dass sie käme, um zu bleiben. Nur dass sie nach diesem von allen Zweifeln freien Monat, ihrem nackten August in Haus und Garten, während Jans Eltern verreist waren, zumindest ein längeres Gespräch führen würden, ehe Katja zum 1. September in die Hauptstadt zurückfahren müsste – das erwartete Jan sehr wohl. Doch als er noch grübelte, wie sich mit ihr möglichst gelassen über Beziehungsstatus und Fernbeziehungsstatus diskutieren ließe und wann ihr ein Berlin-Besuch seinerseits gelegen käme, da wusste seine spätere Ehefrau längst: Jan ist ein Grund. Ob ich ihn gesucht habe oder er mich gefunden – wen interessiert das, wenn es passt und hält, wen interessiert der verblasste Anfang, wenn wir in fünfzig Jahren mit kleinen, schlurfenden Schritten und einem Lächeln die Reihen abschreiten auf dem Tallstedter Friedhof, um uns eine lauschige Stelle auszusuchen. Jan Schumann ist der Grund, ganz bestimmt ist er das. Ein Grund zu bleiben, fester Grund.

Und wenn der wegbricht, so hatte sie sich eingeredet, was soll’s, dann ist Berlin immer noch da, so was wie Berlin geht niemals weg, und dann packe ich noch mal meine Sachen.

In der Jackentasche fühlte Katja das Handy. Würde ihr Mann sie zu erreichen versuchen? Sie nahm es heraus – kein Anruf, keine Nachricht – und legte es neben sich. Es schien ihr unvorstellbar, dass Jan einfach schlafen konnte, dass er nicht aufgestanden war und nicht die offene Gästezimmertür bemerkt hatte. Der Hintergrund des Displays war ein Foto aus dem letzten Jahr: Vater, Mutter, Kind auf dem Rummelplatz, ein sorglos buntes Bild von ihr mit Jan und Henry. Sie schmeckte Zuckerwatte auf der Zunge und wischte das Bild weg. Die Uhr stand auf elf Minuten nach vier.

Also gerade mal 22 Uhr in New York, wo Brian Larisco jr. vermutlich zu Hause war seit seiner Flucht aus der Berliner WG. Katja sah ihn vor einem riesigen Fernseher ein Football-Spiel verfolgen, mit der flachen Hand auf die Sessellehne einprügelnd bei jedem erfolglosen Angriff seines Lieblingsteams. Den Namen hatte sie vergessen, so was wie Heroes oder Kings, und den letzten Brian-Augenblick hatte sie verdrängt: den Nachmittag Ende der Neunziger, an dem sie mit weißem, knackendem Plastikbecher und Teststreifen in der Hand auf der Waschmaschine saß. Brian kam herein, seine drei allerliebsten Jogginghosen unter den Arm gestopft; sie hatte nicht abgeschlossen, er vermutete alle Mitbewohner in der Uni. Vergeblich bemühte sich Katja, den Becher hinter die Weichspülerflasche zu schmuggeln, und Brian verarbeitete seine Verblüffung, indem er im Rückwärtsgehen haspelnd erklärte, dass er die Hosen ohne weiteres später noch waschen könnte, dreimal raunte er ›Sorry, Kat‹. Weg war Brian Larisco jr. Fast pünktlich schaffte Katja es noch zur Vorlesung; den Zettel, den sie auf Brians Kopfkissen drapierte – WE NEED TO TALK .., mit zwei statt drei Pünktchen –, den ließ er zurück, dreimal gefaltet, wie er auch das Waffeleisen zurückließ, eine abscheuliche Stehlampe und drei ratlose Mitbewohner.

Es muss doch irgendwann mal heller werden.

Schlaflos peitschten die Gedanken durch Katjas Kopf. Die Kälte kroch tiefer. Zum ersten Mal in dieser dämlichen Nacht fragte sie sich, ob Henry wohl aufwachen und seine Mutter vermissen würde.

Wie albern, dachte sie, der ist seit 2008 nachts nicht mehr aufgewacht, und wenn, dann hab ich davon nichts mitgekriegt, und wir alle schlafen bei geschlossenen Türen, friedlich bis heute.

Gestern Abend dürfte Henry nicht einmal bemerkt haben, dass seine Mutter ins Gästezimmer umgezogen war, in dem seit Jahren kein Gast mehr übernachtet hatte und wo ein Panoramaposter die halbe Wand einnahm: Sonnenuntergang über dem Watt. Der Raum war zum Bügel- und Fitnesszimmer geworden, wobei sich die Sache mit der Fitness in Grenzen hielt, weil der Hometrainer deutlich öfter zum Staubsaugen angehoben als zum Fahrradfahren benutzt wurde.

Es war Jan, der kurz nach seinem Vierzigsten beschlossen hatte, er müsse auch im Winter Rad fahren, um fit zu bleiben, und draußen sei es ihm spätestens im Oktober zu kalt. Im ersten Jahr hielt er sich an die Vorsätze und strampelte sehr regelmäßig eine konzentrierte Stunde lang, im zweiten stellte er einen Fernseher auf und trainierte ein- oder zweimal wöchentlich und nicht länger, als das heute journal dauerte, im dritten schließlich verlegte er sich zur Überraschung aller darauf, nur noch zu bügeln, wobei er nach dem heute journal direkt auf die tagesthemen umschaltete. Fit war er immer noch, topfit, soweit Katja wusste, aber – was wusste sie schon, verdammt, was wusste sie denn, wer konnte durch geschlossene Türen sehen, was ein anderer denkt, und welche Stellen auf Jans Haut unter den gebügelten Hemden hatte außer ihr auch eine andere Frau berührt? Was hatte er sich nur gedacht, und mit welchem Körperteil?

›Ich muss dir was sagen, Katja.‹ Leise, vorsichtig, mit geputzten Zähnen, die Hand schon am Schalter für die elektrischen Jalousien. ›Es ist scheiße, aber ich muss das jetzt sagen.‹

Klick, machte der Drehschalter, und es wurde sehr dunkel im Schlafzimmer des Ehepaars Schumann.

Nachdem er alles erzählt hatte, im Stehen, die Hände hinterm Rücken vor einem verdunkelten Fenster, alles, was sie niemals hören wollte und was in ihrem Schlafzimmer nichts zu suchen hatte, da sprach sie leise Worte wie ›kaputt‹ und ›Gästezimmer‹, ›nachdenken‹ und ›ausziehen‹.

Jetzt, ein paar finsterkalte Stunden später allein am Wasser, wusste sie nicht mehr, wie sie diese Begriffe noch halbwegs sinnvoll zu deutschen Sätzen verknüpft hatte. Und ob Jan noch etwas erwidert oder erklärt hatte, während sie Decke und Kissen nahm, beides hinter sich her über den Schlafzimmerteppich in den Flur schleifte.

Mit dem nackten Fußballen war sie auf den Schalter der Stehlampe im Bügelzimmer getreten. Das Licht erhellte ein paar einzelne Fasern der Tapete neben der Tür. Durch den halbdunklen Flur lauschte Katja, ob Jan ihr nachgehen, noch etwas geraderücken, sie um Übersprungverzeihung bitten wollte – und hörte, wie die Schlafzimmertür geschlossen wurde, sachte und final.

Ihre große, große Lust, irgendwo gegenzutreten, das Bügelbrett zum Beispiel oder die Lampe, verschwand in der nächsten Sekunde, weil ihr klarwurde, dass sie Henry um keinen Preis wecken durfte, nicht jetzt, denn dann hätte die Mutter Katja Schumann sich mit dem langen Ärmel ihres Schlafshirts durchs Gesicht gewischt und ruckartig Verantwortung dafür übernommen, dass ihr Sohn verstand, was sein Vater getan hatte. Ganz sicher hätte sie die Situation zu erklären versucht, die sie selbst noch nicht mal begreifen wollte. Denn das sollte Henry doch nie erleben: enttäuscht zu sein von den eigenen Eltern.

Von der Deichallee hörte sie Motorengeräusch und drehte sich um. Fast schon halb fünf, irgendwer musste früh zur Arbeit, der Lichtkegel eines Autoscheinwerfers erhellte für ein paar Sekunden die Straße.

Henry würde doch nicht ausgerechnet in dieser Nacht aufwachen, durstig in die Küche taumeln, um festzustellen, dass dort seine Jacke nicht über dem Stuhl hing? Nein, ihr Sohn war ein Durchschläfer, sein Vater war der Nachtpinkler.

Und während sie Henrys große, gefütterte Jacke, nach der sie, ohne nachzudenken, auf dem Weg nach draußen gegriffen hatte, so weit wie möglich über ihren langen Oberkörper nach unten zog, um sie unter die klammen Pobacken zu stopfen, da ahnte Katja, dass die eigentliche Frage lautete, ob sie schon bald ihren Sohn vermissen würde. Ob Henry nicht über kurz oder lang die Teenagernase voll haben würde vom Patchwork-Gependel zwischen zwei Haushalten, Kühlschränken und Elternteilen, die alles richtig zu machen versuchten, und sich für den unkomplizierteren Vater entschied.

Er ist fast sechzehn, fast halb erwachsen, sagte sie sich, er braucht keine Hausaufgabenkontrolle, keine Tierparkausflüge und kein Abendessen zu dritt.

Und meine Mütze hätte ich mitnehmen sollen.

Für ein paar verwehte Augenblicke lenkte die Sorge um Henry sie ab von der Enttäuschung über seinen Vater. Doch sie kniff die Augen zusammen, wollte in die klamme Faust beißen und um sich schlagen, Jan packen und durchschütteln, er musste doch zur Besinnung kommen.

Nein. Nein, blöderweise war er ein besonnener Mensch. Und bei allem, was sie nicht von ihm erwartet und ihm nicht zugetraut hätte, war ihr klar: Er hatte sich sehr gut überlegt, ob er seiner Frau gestehen sollte, was er getan hatte, und verkünden, was er zu tun gedachte. Jan Schumann, Rechtsanwalt, Vater, Mann und Fels, der Bügler und Grübler, traf keine solche Entscheidung, um sie dann wieder wegzuwerfen wie einen Briefumschlag, auf dem man sich bei der Empfängeradresse verschrieben hatte. So traurig jetzt und immer schon wahr: Der Jan, den sie geheiratet hatte, wusste, was er tat.

Und ich?

Katja schüttelte den Kopf.

Und ich?

Wenn ich ihn schon nicht aufhalten kann, wahrscheinlich, soll ich dann einfach gehen und nicht mehr zurückschauen?

Was, wenn sie ihren Sohn schnappte und mit ihm nach Berlin aufbrach? In den Oster-, spätestens in den Sommerferien? War das schon ein Plan oder noch ein ruckelnder Amateurfilm ihrer Zukunft, aus dem die Szenen mit Jan schon mal grob herausgeschnitten waren? War Henry nicht begeistert gewesen von der Klassenfahrt, bei der er und seine Kumpels im Hostel am Rosenthaler Platz die ganze Hauptstadtstimmung aufgesogen hatten? »Wie eine Filiale von New York, Mama, ohne Scheiß!«, hatte er gesagt, was sich allerdings eher so anhörte, als würde er seine Buddies zitieren, die im Gegensatz zu ihm schon mal in Amerika gewesen waren.

Für ein paar Sekunden nahm Katja die noch halbwegs warmen Hände aus den Taschen, um sie an die Ohren zu drücken, und biss auf die Zähne.

Berlin oder nicht, ein Neuanfang, irgendwo, ohne Spuren von Beklemmung? War das nicht eine Frage, wie sie um 20 Uhr 15 im Kuschelweichfernsehen verhandelt wurde: Ist es cooler und mutiger, wenn die Frau selbst ihre Sachen packt, oder ist es tough und gerecht, wenn sie den Kerl rausschmeißt, der ihr so was angetan hat? In Filmen wie diesen hatten Frauen wie diese mindestens eine Freundin, die alle Probleme mit Empathie und Alkohol lösen konnte, oder? Und vor dem Fernseher blieben echten Menschen nur altmodische Gefühle wie Wut und Trotz, sie wälzten nicht filmreife Gedanken wie: Lasst mich mit eurem verständnisvollen Quatsch in Ruhe, wo nach zwei Stunden wieder alles gut ist! Ich will nämlich nicht auf Knopfdruck wieder cool oder mutig sein, sondern fürs Erste nur sauer und verletzt.

Also versuchte Katja, sich die Frauen vorzustellen, die sie in ihrer WG und an der Humboldt-Uni kennengelernt hatte: Bestimmt waren sie zu realistischen, pragmatischen Partnerinnen und Müttern herangewachsen, bestimmt hatten sie die nötige Prenzlauer Lässigkeit oder Friedenauer Gemütsruhe für das Patchwork-Leben. Sie arrangierten sich, wenn es denn so kam, mit dem Zerbröseln ihrer Kernfamilie, und von da an hatte der Ex keinen Vor- oder Kosenamen mehr, sondern war nur noch ›Emils Vater‹ oder ›der Papa von Luisa‹; sie überlebten nicht nur, da war Katja sich sicher, sie lebten weiter und lernten neue Menschen kennen, Menschen aus anderen Bezirken, aus anderen Ländern, sie hatten mehrsprachige Babysitter und hoffnungsvolle Dates am Rande des S-Bahn-Rings mit dem attraktiven Papa eines anderen Emils. Ihnen blieb eine ganze Hauptstadt für ein ganzes Leben, denn Berlin wäre nie zu klein für einen Neubeginn.

Wenn man noch mal Anfang dreißig wäre, zu herrlichen Irrtümern bereit.

Da hörte Katja eine Stimme, die es gut mit ihr und ihrem kalten Hintern meinte: Geh nach Hause. Geh nach Hause, Mädchen, zu Hause ist es warm, wenigstens das.

Eine Mütze, denkt sie, eine Mütze und die angebrochene Weinflasche hätte ich mitnehmen sollen.

Oder die Notpralinen aus der Schublade neben der Couch, ihren heiligen Vorrat, ›für einmal im Monat‹. Inzwischen schmunzelte Jan nicht einmal mehr, wenn sie die Packung vor sich auf dem Sofa geöffnet stehen ließ, um in bequemer Seitenlage eine Schokonuss nach der anderen zu vertilgen.

Wo war eigentlich dieses Schmunzeln geblieben? Das liebevolle Nicken, die unaufgeforderte Wärmflasche? Wo war die niemals überhaupt nicht selbstverständliche Zärtlichkeit geblieben, Katja wusste es nicht. Sie wusste nur, sie steuerte schlimmstenfalls auf einsame Wechseljahre zu. Aber den Wasserkocher, den würde sie mitnehmen, den brauchte Jan eh nicht, oder er sollte sich halt bitte schön seine Zitrone für die Abwehrkräfte zukünftig von Anna Störzel auspressen und mit deren heißem Wasser übergießen lassen, wenn er meinte –

Das Smartphone auf der Bank vibrierte mit Xylophon.

Es war nicht mehr auf lautlos gestellt seit dem ersten Schlaganfall von Marlies Behnke, an einem diesigen Abend im Spätherbst, den Katja und Jan bei Freunden mit Brettspielen verbracht hatten. Während Henry dort auf der Couch über seinem Comic schlief, waren sie bestens gelaunt und viel zu beschäftigt gewesen, um aufs Telefon zu schauen. Irgendwann klingelte Katjas kleine Schwester Milena an der Tür und sagte mit ihrem halb abgeklärten, halb genervten Gesichtsausdruck: »Dachte mir, dass ihr hier seid. Kommst du, Katschi, wir müssen ins Krankenhaus. Mama.«

Das lag nun schon ein paar medizinisch unbesorgte Jahre zurück; wenn aber einer um diese ungewöhnliche Uhrzeit wie selbstverständlich etwas simste, dann war es meistens Leon, der Nachtmensch. Katjas Bruder, der viel länger ›Ende dreißig‹ zu bleiben schien, als es ihr selbst gelungen war, schickte in unregelmäßigen Abständen Berliner Schnappschüsse, aufgenommen an Imbissbuden oder aus dem fahrenden Rettungswagen, in dem er als Sanitäter auf dem Beifahrersitz saß. So schlug er eine Brücke zu seiner großen Schwester, deren Moabiter WG-Zimmer er seinerzeit spontan übernommen hatte. Eine Tauschaktion, Hals über Kopf, Katja verliebt und zurück in die Heimat, Leon in Aufbruchsstimmung und nur weg aus Tallstedt, schnell weg, woanders erwachsen werden, wenn überhaupt.

pause mit pommes, schrieb Leon beispielsweise unter ein Imbiss-Selfie. herrlich fettig. Oder aber fraktur im finsteren friedrichshain, wo ein zerbeultes Fahrrad im Laternenlicht der Warschauer Straße lag. vergleichsweise glimpflich. In dieser Nacht hängte er ein Foto von sich selbst an, grimassierend, mit einem Ding auf dem Kopf, an dem so etwas wie zwei Hasenohren baumelten. Im Hintergrund der Nachthimmel über der Glaskuppel des Hauptbahnhofs. Sonst nichts, kein Begleittext.

Katja klickte die Nachricht weg, tippte auf das Kamerasymbol und richtete die Linse auf den Fluss. Mehr als das unscharfe Positionslicht eines Containerschiffs würde man auf einem Foto nicht erkennen können. Sie drückte auf den Auslöser, ohne dass sie hätte erklären können, was genau sie hier für später festhalten wollte. Vom alten Turm, weit draußen vor der Hafeneinfahrt, huschte ein Leuchtfeuer zum anderen Ufer.

Ich kann doch nicht hier sitzen bleiben, überlegte Katja, bis in zwei Stunden die Sonne aufgeht und so tut, als wäre nichts gewesen. Ich kann doch nicht einfach hier sitzen und frieren und mir leidtun. Und ich kann meinen Ring nicht da unten im Wasser liegen lassen. Seinen Ring. Unseren.

Sie wusste nicht, wie viele Minuten vergangen waren, als ihr Bruder seinem Hasen-Selfie plötzlich doch noch einen Text hinterherschickte. Nur ein Wort, ohne Erklärung, dafür mit drei Ausrufungszeichen: überraschung!!! Typisch Leon.

Ein Gähnen fuhr ihr durch alle Glieder, sie merkte, wie sie zitterte, und stand auf. Tastete sich vor über die glitschigen Felsen, drei, vier Meter bis zum Watt. Neben einem Streifen Möwenscheiße: der Ehering im feuchten Sand. Katja bückte sich und griff danach, um ihn in die Hosentasche zu stecken, sie schwankte kurz, als sie sich wieder aufrichtete.

In der Ferne türmte sich jetzt erkennbar schlechtes Wetter auf. Und weil er für sie nie verstummt war, hörte Katja wie früher und wie immer die Stimme ihres Großvaters unter plötzlich verdunkeltem Himmel:

»Dat gifft Regen. Af no Huus.«

Ja, verdammt, ab nach Hause. Die Hoffnung auf ein paar Stunden Schlaf, das war es, was blieb von diesem unsagbar langen Abend. Etwas fauchte durch die Reste der Dunkelheit, und Katja nahm sich vor, zumindest ein kleines bisschen unverwüstlich zu bleiben.

Für den Heimweg und alles, was noch kommen mochte, nahm sie einen tiefen Atemzug.

Von der Friedrichstraße kommend, quietschte sich der Regionalexpress durch den Humboldthafen bis zum Ende von Gleis 11, um die ersten Pendler Richtung Brandenburg einzusammeln. Die trugen Thermobecher, in nicht sehr reißfesten Papiertüten ihre Schrippen für unterwegs, und auf der Rolltreppe zum Bahnsteig überflogen sie die dicksten Schlagzeilen. Hinter der Plexiglasfront döste der Himmel über dem Kanzleramt einem neuen Morgen entgegen.

Die Wartenden zogen die Mützen tiefer über die Ohren, schlangen ihre Schals und Tücher enger um die Hälse. Selbst den Unausgeschlafenen und Gleichgültigen fiel an diesem Freitag auf, dass der kleine Mann im Overall den Steinbelag neben dem Fahrkartenautomaten unter den aufmerksamen Blicken zweier Polizisten reinigte; er fegte nicht nur, wie er wohl an jedem anderen Tag routinemäßig fegen mochte, sondern er wischte, und zwar kraftvoll und hartnäckig, denn Blut war auch hartnäckig. Und es floss hier immerzu. Während dieser Frühschicht fragte sich der Mann mit dem Reinigungswagen wieder einmal, ob die Berliner und die Touristen extra zum Bluten zum Hauptbahnhof kamen, denn über andere Flüssigkeiten in allen Winkeln dieses verwinkelten Baus wunderte er sich längst schon nicht mehr.

Ein ganzes Stück entfernt saß der Notfallsanitäter Leon Behnke auf der Freitreppe am Europaplatz und war zu erschöpft, um sich über irgendwas zu wundern. Sogar die Brille mit dem Navy-blauen Gestell, klein und rund, war so weit nach vorn gerutscht, als könnte sie sich am Ende dieser Nacht nicht mehr auf der Nase halten. Leon hätte dem Putzmann sagen können, wo genau und in welchen lebensbedrohlichen Mengen die Frau vorhin ihr Blut verloren hatte, als sie dabei war, ein Ticket für sich und ihr Fahrrad zu lösen; dass diese letzte Patientin seiner Schicht inzwischen in der Charité war und er seinen neuen Fernseher darauf verwettet hätte, dass sie das ferne Ende dieses Tages erleben würde.

Doch der eine schrubbte dort oben auf den Fliesen herum und wusste nichts von dem anderen dort unten, der abwechselnd in ein Marzipancroissant und eine Käsestulle biss.

Leons Nachbarin hatte gestern weniger Glück gehabt. Er hatte noch nicht wieder geschlafen, seitdem vor zwanzig Stunden Frau Haffner vor ihrer Wohnung im dritten Stock kollabiert war; noch kein Auge zugetan seit jenem Notfall im eigenen Haus, zwei Dutzend Stufen treppabwärts. Wie kurzatmig und erleichtert zugleich Herr Haffner gewesen war, als Leon auf heftiges Klopfen hin öffnete. Denn der Nachbar hielt ihn für einen Arzt, nachdem Leon einmal in Dienstkleidung vor dem Haus aus dem Rettungswagen gestiegen war.

»Anita … auf … auf der Fußmatte!«

Curt Haffner zeigte ins Treppenhaus, und Leon las in dem flehenden Blick aus achtzig Jahre alten Augen, dass der Mann kein bisschen darauf vorbereitet war, seine Frau an diesem x-beliebigen Tag zu verlieren.

Den Notarzt solle er rufen, sofort, wies Leon den alten Mann an, während er bereits zwei Stufen auf einmal nahm, in Sekundenschnelle war er bei Frau Haffner, die gegen die Wohnungstür gesackt sein musste, sobald sie aufgeschlossen hatte, ihr Schlüsselbund lag auf dem Boden neben einer Papiertüte aus der Eulenapotheke. Frau Haffner, hingestreckt und regungslos, atmete nicht, Leon gab ihr von seiner Luft, so viel er konnte, tat, was zu tun war, massierte verbissen ein betagtes Herz, von Herrn Haffner inständig beäugt, minutenlang. Es kam Leon wie eine Ewigkeit vor, eine himmelschreiend schwankende Ewigkeit, bis eine Notärztin eintraf und ihn ablöste, so dass er es übernehmen konnte, ein paar Schritte abseits seinen Nachbarn zu beruhigen, der sich unablässig die Lippen befeuchtete und überraschend kräftige Finger in Leons Unterarm grub.

»Anita …«, stammelte er, »Anita …«, und dann, beinahe vorwurfsvoll: »Sie musste zur Apotheke.«

Punkt zwölf Uhr fand Frau Haffner noch einmal Halt auf dem letzten glitschigen Absatz des Lebens und kehrte zurück. Notdürftig stabilisiert brachte man sie in die Klinik, und Herr Haffner wollte von Leon wissen, wann sie wohl wieder zu Hause wäre, als Arzt müsse er doch sagen können, wie lange die einen nach so einer Wiederbelebung dort behielten.

Schulterzuckend erklärte Leon, er sei Optimist, kein Kardiologe.

»Ich heb das mal auf«, sagte er und bückte sich nach Blutdrucksenker, Hustenlöser und einer Packung Taschentücher. »Hier. Sie müssen Ihrer Frau jetzt die Daumen drücken. Aber …« – woher sollte er denn wissen, ob das noch was nützte? – »… aber das wird schon wieder! Manche Leute sind noch länger weg«, er fing Haffners Blick auf, »und werden wieder gesund.«

»Richtig … gesund?«, fragte Haffner.

Leon zögerte nicht.

»Richtig.«

Die Frau an Gleis 11: Leon hatte sie im Morgengrauen versorgt, aber nicht verstanden. Halb benommen hatte sie auf ihn eingeredet in einer Sprache, die weder er noch sein Kollege Samir zuordnen konnten. Die gehechelten Worte klangen anders als alles, was Leon in achtzehn Jahren auf den Straßen und in den Läden dieser Stadt aufgeschnappt hatte. Und zum ersten Mal schnitt ihn der Gedanke wie die Kante eines Papiers: Wenn ich dich nicht verstehen kann, wie kann ich dir helfen? Wenn ich tue, was ich in so einer Situation hundert Mal getan habe, warum kann ich die Worte nicht verstehen, die du zu mir sagst? Ich bin dir gerade näher als jeder andere Mensch auf dem Planeten Berlin, aber ich habe keinen Schimmer, wo du herkommst. Wo hast du diese Sprache her, dein Blut ist doch so rot wie meines? Du warst niemand für mich bis zu dem Notruf vor ein paar Minuten, ich bin der nächste erreichbare Zuspruch und kurz darauf nur noch der, der dich abgegeben hat bei den Jungs und Mädels in der Notaufnahme. Der die Trage geschoben hat. Die Tür zugeschlagen. Deine Schulter berührt. Und was ich weiß, was ich über dich ganz genau weiß, ist nur das: Wir sehen uns sehr wahrscheinlich nicht mehr wieder.

Leon war groß geworden mit dem selbstverständlichen Abschiedsgruß, den sich die paar tausend Erwachsenen in seiner Welt zuriefen, wann immer sie sich vor dem Getränkemarkt, beim Spazierengehen, auf dem Deichfest getroffen hatten: Man sieht sich. Drei Silben reichten, man musste ja weiter und würde sich ohnehin wiedertreffen. Jeder ging seiner Wege und dachte nicht an die Wahrscheinlichkeit oder den Zeitpunkt der nächsten zufälligen Begegnung: ›Man sieht sich‹ stimmte eigentlich immer, denn ›Man sieht sich‹ hieß in Tallstedt so viel wie: Wer nicht stirbt, atmet weiter. Und umgekehrt.

Hier in Berlin fühlte er sich irgendwann nicht mehr wohl in der dicken Haut, die er sich zugelegt hatte, um die fiesen Winter zu überstehen. Die schweren Unfälle, die Schichten, die namenlose Verlorenheit. Wenn er am Spreeufer stand, hätte er gern in die Elbe gespuckt, vor der Fahrradampel am Potsdamer Platz fehlte ihm der BMX-Hügel seiner Kindheit, und wenn in einem Mitte-Laden ein schottischer Verkäufer, der Bart länger als die Hose, die Sneakers anpries, die er sowieso gekauft hätte, dann sagte Leon beim Rausgehen ›Thanks, bye!‹ und dachte im Stillen: Man sieht sich nicht.

Er lernte nicht Italienisch, er studierte nicht Medizin, er sparte nicht auf die Datsche in Brandenburg. Und der Rasierspiegel betonte an jedem neuen Morgen Leons Ähnlichkeit mit Behnke senior. Bekannte und Kollegen, sie kamen und gingen, ein Nachbar aus dem Hochparterre trank und starb, eine Frau aus Tübingen flirtete und verschwand, Leon zog um und um, Berlin wurde immer noch größer und mehr, alles zwischen wild und schön, Panorama und Paranoia.

Aber Berlin, das war auch – Isabel.

Isabel aus Dortmund aus Schöneberg.

Tolle, unverbogene Isabel Romberg. Die Frau, die er Hammerfrau nannte, wenn sie nicht dabei war. Die Pfützen durchquerte mit jeder Art von Schuh und gänzlich ohne. Jede Sprache außer Plattdeutsch sprach. Die seit zehn Jahren nicht mehr in Dortmund gewesen war, ihre Mutter nicht leiden konnte, weil die ihren Vater nicht leiden konnte; Isabel, die Leons Zungenschlag und -küsse mochte, sie war schlicht zu mitreißend, sie tat ihm gut.

Warum nicht mit Isa ganz woanders …?

In der letzten Neujahrsnacht, hellwach im Bett unter Böllersalven von der Wollankstraße, hatte Leon dem gezackten Riss in der Altbaudecke ein stummes Versprechen gegeben: Wenn das nächste Mal ein neues Jahr anbricht, dann bin ich woanders. Und wenn wir es ernst meinen mit der Liebe und der Beziehung und dem ganzen verbindlichen Erwachsenenkram, dann ist Isabel dabei.

Am Taxistand vorm Hauptbahnhof hechteten die Geschäftsreisenden von den Rücksitzen. Aus seinem Rucksack holte Leon einen der Haarreife, die er auf dem Weg zur Schicht im Nanu Nana am Alex gekauft hatte; daran klebte noch das Preisschild, und oben draufgesteckt waren zwei plüschig lange braune Ohren. Er setzte ihn sich auf, schob die obere Zahnreihe über die Unterlippe und machte ein Foto.

Mal was anderes, stellte er fest, als die Selfies, die er sonst so zwischen zwei Rettungseinsätzen an seine ältere Schwester schickte.

Während er überlegte, welchen Text er hinzufügen sollte, kippte auf der Steinstufe neben ihm sein Rucksack um, reflexartig griff er danach – und drückte versehentlich die Pfeiltaste, die sein Hasen-Selfie vierhundert Kilometer nordwestlich durch die Morgendämmerung jagte. Seufzend packte er das Telefon in den Rucksack, um erst mal fertig zu essen; als er auf dem Beifahrersitz im Rettungswagen hastig zwei Bananen verschlungen hatte, war es noch Donnerstag gewesen, und jetzt knurrte sein Magen.

Obwohl ihm der Gedanke gleich gefallen hatte, dass Isabel aus Schöneberg längst nicht so schnell aus seinem Leben verschwinden würde wie einige vor ihr, malte er nun an einem Bild, auf dem er mit dieser unverwechselbaren Frau zu sehen wäre, Nasenspitze an Nasenspitze, die Augen geschlossen, doch so groß gezeichnet, dass kein Raum für einen Hintergrund blieb. So verliebt hätten sie überall sein können, nur wie kam man da hin?

›Herr Behnke‹, hatte sich Leon selbst befragt, als er in einem Wartezimmer eine entschleunigte Zeitschrift durchblätterte, ›wo sehen Sie sich in fünf Wochen, fünf Monaten, fünf Jahren?‹, und die Antworten lauteten immer wieder:

Auf Isas Klappsofa in der Wohnung am Kleistpark.

Auf einem See in Schweden (wir rudern abwechselnd).

In einem noch besseren Leben.

Tja, wo zum Teufel sollte das sein, und was würde Isabel dazu sagen? Das waren fürs Erste genau zwei Fragen zu viel, das waren Fragen, die er am Ende allen Hin- und Herüberlegens mit seiner großen Schwester besprechen wollte, und zwar nicht am Telefon. Katja einzuladen hätte wenig Zweck, sie hatte Mann, Kind, Job, Tennis, sie käme womöglich gar nicht oder mit Anhang. Nein, er musste sich selbst auf den Weg machen; seine Familie war nun schon seit geraumer Zeit eine Liste von WhatsApp-Kontakten, er würde sie endlich mal wieder besuchen. Sehen, wie’s ihnen so ging miteinander. Ohne den ausgewanderten Mittelbruder.

Leon behielt die nahe Tramhaltestelle im Blick. Wie selten zuvor freute er sich auf sein Bett. Eine Nacht der Verletzungen war wieder mal vorbei. Routinemäßig setzte er ein Stoßgebet an den heiligen Kamillus ab in der sturen Hoffnung, dass alle überleben würden, die Samir und er in den letzten Stunden erstversorgt hatten. Und mit ihnen die arme Frau Haffner aus der dritten Etage. Nach ein paar überfälligen Stunden Schlaf würde er wie versprochen bei Herrn Haffner vorbeischauen und sich erkundigen.

Als Leon sah, wie die Bahn aus Moabit heranrollte, lief er mit letzter Kraft die fünfzig Meter zur Haltestelle und quetschte sich durch die piepsenden Türen. Die Linie 10 ruckelte ihn die Invalidenstraße entlang, und kurz vorm Naturkundemuseum fiel ihm seine Mitteilung an Katja wieder ein.

Den Kopf an die nachtkühle Scheibe gelehnt, drehte er das Handy zwischen seinen Fingern und überlegte, was er noch schreiben sollte, immerhin war das Foto ja eigentlich eindeutig. Geantwortet hatte seine große Schwester allerdings nicht, aber die schlief natürlich auch noch, musste sicher nicht früher in ihrer Bücherei antreten als sein Neffe Henry in der Schule. War das noch um acht Uhr? War das noch die heilige Uhrzeit im Dienst des öffentlichen Lebens, die lang gehasste Stunde, zu der sich ein Erwachsener vor Kindern aufbaute in der Überzeugung, ihnen etwas beizubringen, damit sie später zu mehr imstande wären, als über das Wetter zu reden?

Wo Leon aufgewachsen war, hatten Generationen von Kindern an der Theodor-Storm-Schule alles über Ebbe und Flut lernen müssen, ehe sie das erste Mal ihre Heimatstadt verließen. Ein Test zum Thema Deichbau, die Tiere im Watt, ein Referat über Leuchttürme, Exkursionen in Gummistiefeln. In einem dieser Berliner Stadtmagazine hatte Leon mal eine ganze Gummistiefel-Fotostrecke bewundert: Unter den Mauerbögen der Oberbaumbrücke posierte in abgefahrensten Modellen (aus einer Manufaktur im Wedding) ein stäbchendünner Mensch, brünett und beeindruckend, der vielleicht nie im Leben auf Wattwurm oder Strandkrabbe treten würde – ein Metropolenmensch.

Anno 1987 in Tallstedt waren Gummistiefel gelb und praktisch und normal gewesen, aber das konnte sich natürlich längst komplett geändert haben. Wobei sich andererseits, zumindest seiner Erinnerung nach, in Tallstedt selten etwas komplett änderte. Für manche ein Grund, regelmäßig, für andere, so gut wie nie dort hinzufahren.

Noch einmal tippte er durch verschmierte Brillengläser auf die letzte Nachricht in seinem Smartphone. Was seinen geplanten Besuch anging und den Anlauf zur überfälligen Aussprache mit seinem Vater, so war er sich sicher, dass sich von allen Behnkes Katja am meisten darüber freuen würde: Also schrieb er überraschung, lächelte vorfreudig ein schiefes Lächeln und setzte ein, zwei, drei Ausrufezeichen – senden!

Man sieht sich.

Es polterte in jener Nacht, als Katja Schumann ihren Ring warf, es rumpelte in der Sekunde, in der Leon Behnke in die Käsestulle biss, und lauter noch rumste und knarzte es aus dem Treppenhaus vor der Wohnungstür von Milena Behnke, die wachlag und nicht ahnen konnte, dass auch ihre älteren Geschwister gerade nicht schliefen, auf dem Deich und in Berlin, drei Stunden vor Sonnenaufgang.

Lärm, dann wieder Ruhe. Scharren und Krachen, womöglich schräg obendrüber, dann nichts mehr. Und wieder von vorn.

Erleichtert wunderte sich Milena, dass ihre Tochter bei dem Radau nicht aufgewacht war, was für ein selig tiefer Schlaf. Und fragte sich, welcher Einbrecher so lärmend ungeschickt zu Werke ging. Timmermanns von gegenüber waren auf Gran Canaria, vermutlich rollte irgendwer gerade deren Tresor die Stufen hinab. Sie musste feststellen, dass sie keine Angst empfand bei dem Gedanken an fremde Menschen jenseits der Wohnungstür, hier drinnen waren sie und Amy ganz bestimmt sicher, und sie könnte auch später behaupten, nicht aufgewacht zu sein. Doch sie mochte die Timmermanns, weil die wiederum Musik und Kinder mochten, obwohl sie selbst keine hatten. Von einem Einbruch in ihrer Stadt hatte Milena überhaupt erst ein einziges Mal gehört, das war Jahre her, und weil es zwei Häuser in nur einer Woche betroffen hatte, sprach man seinerzeit von einer Serie.

Sollte sie den Polizeinotruf wählen? Die würden doch sicher eine Ewigkeit brauchen, um den Tallstedter Dorfsheriff aus dem Bett zu klingeln, und falls der gestern seine Skatrunde hatte, dann zwei Ewigkeiten. Könnte sie die Kerle nicht wenigstens erschrecken und vertreiben? Wäre es doch angebracht, ein bisschen Schiss zu haben, dass die Typen sich nacheinander mehrere Wohnungen vornehmen und von aufwachenden Bewohnern nicht aufhalten lassen würden?

Rums. Pause. Rums.

Milena hielt die Luft an.

Sie hatte so überhaupt keine Lust, beraubt oder überfallen oder sonst was zu werden.

Nicht heute, dachte sie, ich hab echt andere Sorgen.

Rums.

Am späten Abend hatte sie ein letztes Mal ihre Mails gecheckt und fassungslos auf die Betreffzeile gestiert: Beschwerde wegen Nötigung am 27.2. d.J. Warum um alles in der großen, weiten Welt musste ein mäßig begabtes Kind eine über die Maßen paranoide Mutter haben? Und wer bitte schrieb ›d.J.‹? Und vor allem: Was genau sollte Nötigung überhaupt sein? Außerdem hatte sie sich entschuldigt und das sogar so gemeint. Lächerlicher Vorwurf also. Sie würde ihren hilfsbereiten studierten Schwager fragen müssen, wie man dagegen vorging. Nur falls diese Mutter im Einzugsgebiet von Tallstedt das Gerücht säte, dass die Musiklehrerin Frau Behnke ihre Schüler schlecht behandelte, dann allerdings würde ihr der Anwalt in der Familie gar nichts nützen, dann könnte Milena einpacken. Gitarre, Klavier, Metronom – einmotten und was anderes machen. Aber was? Oder woanders hin. Bloß wo?

Grimmig war Milenas Optimismus, und geradeaus zu leben war sein Zweck.

Sie stellte sich das zerfurchte Gesicht von Albert Steinkamp vor, dem Mann, der ihr das Klavier- und Gitarrespielen beigebracht hatte. Jahrelang hatte er aus dem störrischen Milena-Charakter funkelnden Ehrgeiz und Disziplin herausgekitzelt, ihm hatte sie endlose Stunden auf dem Klavierhocker zu verdanken – und dass sie aus einem Talent einen Beruf hatte machen können, weil sie keine Ruhe gab, bis sie das Gefühl hatte, dass sie das Instrument beherrschte und nicht umgekehrt.

›Also manchmal‹, hatte Herr Steinkamp über seinen roten Rollkragen hinweg gemurmelt, ›da frage ich mich, ob du wirklich die Musik liebst oder ob du es einfach nur hasst, wenn etwas nicht funktioniert. Du bist nicht nur fleißig, Milena, du beißt dir die Lippe kaputt.‹

Heftig hatte sie genickt und heftig weitergeübt; hatte, als sie ungefähr zehn war, sogar einmal das Thema aus Forrest Gump eiserne vier Minuten durchgespielt, obwohl bei den ersten Noten eine fette Spinne hinter dem Klavier an der Wand hochkroch. Sie erschrak, ließ das Tier nicht aus den Augen, schlug die Tasten wie Alarmknöpfe, atmete flach – und beherrschte das Stück seit jenem Tag ohne einen Blick aufs Notenblatt, wie sie sogleich voller Stolz ihrem Vater im Garten erzählte.

›Eine Spinne, tatsächlich?‹ Ihr Vater hatte die Pflanzenschere kurz sinken lassen, um seinen frühgrauen Bart zu kratzen, dann seine Jüngste gleichmütig angesehen und ihr versichert, das Tier werde sicher den Weg nach draußen finden.

›Aber … vier Minuten, Papa! Und alle Noten richtig!‹

Doch da war Dr. Lothar Behnke schon wieder vertieft ins Stutzen von Feuerdorn und Berberitze.

Nötigung, pah!

Wahrscheinlich war es von ihr nicht klug und zugleich für den zehnjährigen Maximilian irritierend gewesen, dass Milena beim letzten Unterricht das Notenheft zu einem Papierrohr zusammengerollt und damit auf ihre flache Hand geschlagen hatte – aber im Gegensatz zu Maxi war sie dabei wenigstens in John Lennons Takt geblieben. Die Rolle zischte wohl etwas zu nah am Ohr des Jungen vorbei, der sich immer weiter in die Tasten duckte, ›Nothing to kill or die for‹, und ja, es war nicht Milenas geduldigster Tag, das hatten Maxi und das Notenheft zu spüren bekommen. Aber was hätte sie tun sollen? Sie konnte ja schlecht den Jungen anbrüllen, ›Ich hab Hormone und du hast kein Taktgefühl!‹, dabei war es exakt das, was sie an jenem Nachmittag gefühlt hatte. Am Ende der Stunde aber hatte sie sich und ihr schlechtes Gewissen wieder im Griff, Maxi bekam ein Fleiß-Snickers und einen Talent-Lolli.

»Sorry wegen … dem Notenheft«, sagte sie. »Du hattest aber keine Angst, dass ich dich treffe, oder?«

»Bisschen«, krächzte Maxi.

Mit einem Seufzer ließ sie die Schultern fallen und tätschelte seinen Arm.

»Bisschen Angst haben wir alle ab und zu. Ich auch, weißte? Sogar John Lennon!«

Kein Schmunzeln auf Maxis Gesicht.

»Es gibt blöde Tage, oder? Alles wieder gut?«

Maxi schlug die hellen Augen nieder.

»Kann ich … Bounty statt Snickers?«

»Klar!«