0,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: SALAX

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

"Treten Sie ein, meine Damen und Herren! Treten Sie ein!" Das StirnhirnhinterZimmer lädt ein zu einer Revue des komischen Schreckens. Es treten auf: ein jugendlicher Tierquäler und kommunistische Plüschtiere, diverse Dämonenfürsten und größenwahnsinnige Handwerker, ein pädagogischer Leichenzähler, Elvis Presley und die Staatssicherheit der DDR. Der Reigen führt durch geteilte bayrische Dörfer und niedersächsische Metzgereien, durch abgelegene Höllenkreise und sogar bis nach Hollywood. "Lösen Sie Ihr Ticket jetzt! Der Eintritt kostet nur die Seele! Sünder sind ermäßigt und zahlen die Hälfte!"

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 222

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

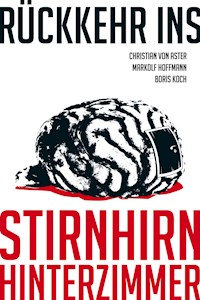

Rückkehr insStirnhirnhinterZimmer

Boris KochChristian von Aster Markolf Hoffmann

1. Auflage Juni 2011

Titelbild: s.BENeš

www.benswerk.de

©opyright 2011 by Boris Koch, Christian von Aster

und Markolf Hoffmann

Lektorat: Franziska Köhler

Satz: nimatypografik

ISBN: 978-3-939239-98-7

Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder

eine andere Verwertung ist nur mit schriftlicher

Genehmigung des Verlags gestattet.

Hat Dir das Buch gefallen? Schreib Deine Meinung an [email protected]

Möchtest Du über Neuheiten bei Ubooks informiert bleiben?

Einfach eine Email mit Deiner Postadresse an:

Ubooks-Verlag | U-line UG (haftungsbeschränkt)

Oblatterwallstr. 44e | 86153 Augsburg

Inhalt

Boris Koch: Erwin, das Glückskind

Christian von Aster: Die dunkle Seite des Plüsch

Markolf Hoffmann: Sülze

Boris Koch: Ein Leben frei von Eifersucht

Markolf Hoffmann: Entenherz

Christian von Aster: Nach den Gartenzaunkriege

Boris Koch: Rosinenterror

Markolf Hoffmann: Der Schrauber des Herrn Merz

Boris Koch: Fünf Minuten Berufskunde

Markolf Hoffmann: Frank Zart – der Automatenwart

Christian von Aster: Neulich im siebten Kreis der Hölle

Boris Koch: Mit Sonderangeboten in den Himmel

Christian von Aster: Biedermanns Bilanz

Markolf Hoffmann: The King in Pain

Christian von Aster: Im Schatten des Cadillac

Markolf Hoffmann: Lauschangriff

Boris Koch: Grenzgänger

Christian von Aster: Stirnhirnhinterzimmer

Die Autoren

«Ich weiß, dass ich es auf den Röntgenbildern

gesehen habe! Ich weiß, dass es da gewesen ist!»

Der Chirurg Dr. Betram Leber bei seiner Verhandlung wegen 23 angeblich überflüssiger Hirnoperationen.

«Nein. Da drin habe ich nie sauber gemacht.

Das wurde nicht gewünscht.»

Die Putzfrau Erika C. Niedermayr in den Verhörprotokollen der Kripo.

«Hast du’s schon wieder aufgemacht?»

Kindergärtnerin Steffi tadelnd zum Rabauken der Gruppe Marienkäfer

Boris Koch

Erwin, das Glückskind

Erwin war sechs Jahre alt und das, was strahlende Mütter – auch die anderer Kinder – einen süßen kleinen Fratz nennen, während sie ihm über den Kopf streichen oder in die Wange kneifen. Leuchtend blondes Haar, große hellblaue Augen und immer ein Lächeln auf den Lippen, selbst während er in die Wange gekniffen wurde. Ein klein wenig frech, ohne unverschämt zu sein, altklug und dabei schrecklich niedlich. Ständig brachte er die Erwachsenen zum Lachen und kicherte selbst mit. Alle liebten Erwin und nannten ihn so einen braven Jungen.

Als eines Sommertages dann all diese Erwachsenen, seine Eltern und deren Gäste, im Wohnzimmer saßen bei Torten aus Biomehl mit fettreduzierter Schlagsahne und dazu Fair-trade-Kaffee nippten, schlich Erwin ins Bad, krallte sich die Pinzette und wetzte in den Garten hinaus, um dort einem Marienkäfer jedes Bein einzeln auszurupfen.

Nun gut, genau genommen riss er dem Tier zuerst die Flügel aus, damit es nicht wegfliegen konnte. Er packte die lustig gepunkteten Deckflügel und – ratsch – ab waren sie, dann – ratsch – die durchscheinenden Flügel darunter. Anschließend – und noch bevor er sich den Beinchen zuwandte – brach er dem Käfer auch noch die Fühler ab, aber das tat er nur, damit dieser fortan nichts mehr fühlte, schließlich war Erwin nicht grausam, sondern nur neugierig. So wie er es verstand, war das Entfernen der Flügel so etwas wie Narkose für das Tier.

Und dann, ja dann waren endlich die Beine dran, eines nach dem anderen, bis nur noch ein kleiner, schwarzer, stummer Bollen übrig blieb, der sich nicht mehr rührte. Erwin war nur nicht sicher, ob das bedeutete, dass der Käfer tot war, oder ob ihm einfach nur die Gliedmaßen fehlten, um sich zu rühren. Reden, blöken, schnurren oder bellen konnte das dämliche Insekt ja nicht, und Blut war auch keines geflossen. Wie also sollte er feststellen, ob es tot war oder nicht?

Grübelnd starrte Erwin auf den schwarzen Punkt in seiner Hand. Er wusste instinktiv, dass er diese Frage seinen Eltern besser nicht stellte, auch nicht ihren Gästen. Nachdenklich schmiss er den Bollen in ein leeres und ausgewaschenes Marmeladenglas, von dem er das Etikett sorgfältig abgekratzt hatte, und suchte einen weiteren Marienkäfer.

Diesem riss er gnädigerweise zuerst die Fühler aus, anschließend die Flügel und zuletzt fünf der sechs Beine. Dann betrachtete er die Überreste auf seiner linken Handfläche und wartete. Dabei fixierte er besonders das letzte verbliebene Bein.

«Komm, beweg dich», forderte er und pustete ihn sanft an.

Das Bein zappelte nicht.

«Was ist? Komm schon!», drängte er kaum zwei Sekunden später.

Nichts geschah.

Aber das bedeutete auch nichts, dachte Erwin, weil ihm einfiel, dass Insekten sich manchmal tot stellten, wenn sie sich in Gefahr wähnten.

«Selber schuld», sagte er und riss dem Käfer das letzte Bein auch noch aus. Weglaufen war in den meisten Situationen viel klüger, das hatte er im Kindergarten gelernt. Wenn einer von den Rüpeln dich schubste, brachte es nichts, sich fallen zu lassen und reglos auf dem Boden zu verharren. Der Rüpel warf sich dann auf dich, presste die Knie auf deine Arme, schmierte dir Sand ins Gesicht und hatte gewonnen. Insekten waren einfach dumme Tiere. Erwin schnaubte verächtlich.

Wobei das Weglaufen mit einem einzigen Bein auch schwer zu bewerkstelligen war, gestand er sich ein und betrachtete den schwarzen Bollen ein wenig nachsichtiger. Totstellen war manchmal vielleicht doch nicht so verkehrt. Langsam ließ er auch diesen Käfer in das Marmeladenglas gleiten.

Mit halb zugekniffenen Augen hielt er es gegen die Sonne und schüttelte es. Die zwei körperlich reduzierten Käfer polterten lustig hin und her. Lachend schüttelte Erwin das Glas erneut. Und noch ein weiteres Mal. Dann wurde er traurig. Die zwei Bollen wirkten so klein und unscheinbar und verloren. Irgendwie war das Glas so leer.

Das lässt sich ändern, dachte Erwin und machte sich pfeifend auf die Suche nach weiteren Marienkäfern.

Bis zum Abend hatte er sieben Käfer gefunden, sorgfältig entbeint und der Sammlung hinzugefügt. Stolz trug er das Glas ins Haus und versteckte es in seinem Zimmer. Marienkäfer brachten Glück, er würde sie alle behalten. Weshalb sollte er sie auch freilassen? Inzwischen war er überzeugt, dass sie tot waren und sich nicht nur tot stellten.

Am nächsten Morgen erwachte er, noch bevor seine Mutter ihn wecken konnte, und betrachtete als Erstes seine Marienkäfer. Was gestern sein ganzer Stolz gewesen war, entpuppte sich nun als sieben mickrige Punkte in einem viel zu großen Behältnis.

Waren sie geschrumpft?

Konnte das sein?

Zweimal schüttelte er das Glas, aber egal, wie die Käfer zum Liegen kamen, es sah immer nach zu wenig aus. Er brauchte eindeutig mehr Glück.

Und so suchte er den ganzen Sommer über danach. Als er im September eingeschult wurde, war das Glas voll. Er besaß einen riesigen Haufen Glück, das ihm nicht entrinnen konnte, schließlich hatte es weder Flügel noch Beine.

Tatsächlich wurde er vom ersten Tag an gemocht, gewann bei den meisten Spielen im Pausenhof und saß mit Durchfall auf der Schultoilette, als im Frühjahr der erste Grundschulamokläufer Deutschlands sein Klassenzimmer stürmte und sieben Mitschüler erschoss, bevor er sich selbst richtete.

In den Hosentaschen des Schützen fand man einen Büchereiausweis, eine Fotografie vom letzten Pfadfinderausflug, ein schön verziertes Kärtchen mit einem Bibelzitat aus der Bergpredigt und einen Kassenbon vom nächstgelegenen Blumenladen über ein Muttertagsgesteck. Die Ermittler standen vor einem Rätsel, und es gab keine Sondersendungen zur Gefährdung von Kindern durch Pfadfinder, Blumen und Bibelsprüche. Fieberhaft wurde gesucht, wofür der Junge sich darüber hinaus noch interessiert hatte.

Die Überlebenden aus den Klassenzimmern wurden psychologisch betreut, Erwin dagegen bekam Salzstangen gegen den Durchfall und war am Nachmittag wieder gesund. Gesund genug, um in den Garten zu laufen und neue Marienkäfer zu suchen. Denn Glück konnte man nie genug haben.

Jedes Jahr sammelte er ein Marmeladenglas voll, ab der fünften Klasse ein Einmachglas.

Als seine Großtante Gitta starb, die er kaum gekannt hatte, weil sie am anderen Ende der Republik gelebt hatte, wurde Erwin von Fieber geplagt und konnte nicht mit zur Beerdigung. Großonkel Horst, der seine Frau die letzten zwanzig Jahre lang abgrundtief gehasst hatte, enterbte alle, die gekommen waren, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Zudem füllte er einen Lottoschein mit dem Datum ihres Todestags aus, knackte damit den Jackpot und lachte darüber so laut, dass er einen Herzinfarkt erlitt und Gitta kaum eine Woche später ins Grab folgte. Auf seiner Beerdigung hieß es, das müsse wahre Liebe gewesen sein, denn er habe nicht ohne sie leben können. Erwin war wieder gesund, diesmal dabei und als einziger Erbe von Horsts Vermögen um sechseinhalb Millionen Euro reicher. Und das mit dreizehn Jahren.

Seine Eltern legten das Geld an, und er sammelte weiter Käfer.

Für jedes volle Glas verliebte sich ein hübsches Mädchen in ihn, weil er zur richtigen Zeit am rechten Ort war. Und weil er groß, blond, blauäugig, selbstsicher und stets am Lächeln war.

Als er volljährig wurde, bemaß sich sein Vermögen auf achtundzwanzig Millionen Euro.

Nach dem Abitur zog er daheim aus und kaufte sich eine Villa mit dreiundzwanzig Zimmern und einem riesigen Keller, in dem er die Käfergläser in großen grauen Blechregalen hortete. Inzwischen hatte er so viel Glück bei der Suche, dass er jeden Tag eines vollsammeln konnte, an manchen sogar mehrere.

Jedes Jahr spendete er an den WWF und Greenpeace, er mochte Tiere. Und je gesünder die Natur, umso zahlreicher die Marienkäfer und umso zahlreicher sein Glück.

Ja, er mochte Tiere wirklich, doch Marienkäfer sah er eher als Nutztiere an, die man eben tötete, wie man Schweine und Kühe schlachtete, wenn man kein Vegetarier war. Das war nicht böse oder grausam, so war das Leben. Außerdem hielt er sich selbst zugute, dass er nur frei fliegende Käfer sammelte; sie stammten nicht aus der Massentierhaltung.

Und er fing sie selbst. Überall auf der Welt.

Wenn man es genau bedachte, waren Marienkäfer auch nicht die netten Tierchen aus der kindlichen Vorstellungswelt; sie saugten Blattläuse aus. Stachel rein und gluck, gluck, gluck, war die kleine Laus leer. Fast ein vampirisches Verhalten, es waren Käfer der Nacht, ihre Seele so schwarz wie die Punkte auf ihrem Rücken. Nein, für ein schlechtes Gewissen gab es keinen Grund, und die Gemeinschaft der Blattläuse dankte ihm sicherlich seine Suche nach Glück.

Mit siebenundzwanzig traf er beim Käfersammeln im Wald zuerst auf den fettesten Marienkäfer seiner Karriere und dann auf eine wunderschöne Frau, die sich verlaufen hatte.

«Können Sie mir helfen?», fragte sie.

Erwin lächelte und begleitete sie aus dem Wald.

«Was haben Sie da drin gemacht?», wollte die Schöne wissen.

«Das Glück gesucht», sagte Erwin und klopfte auf seine Tasche, in der der größte Marienkäfer der Welt steckte – auch ohne Flügel, Fühler und Beine noch ein fetter Brummer. «Gesucht und gefunden.»

Die Schöne, die nichts von dem toten Tier wusste und noch ganz aufgelöst war vom Herumirren und dem Gefühl der Hilflosigkeit, war es gewohnt, dass sich alles um sie drehte, und so fand sie dieses unbeholfene Kompliment schrecklich süß – wie überhaupt diesen großen, blonden, blauäugigen Mann mit dem Lächeln eines Lausbuben – und verliebte sich.

Sie war ein Model, intelligent, humor-, rücksichts-, verständnis- und liebevoll, eine begnadete Köchin und phänomenal im Bett. Eine Frau wie aus der Phantasie zahlreicher Männer, und so verliebte sich auch Erwin. Sie vögelten, lachten, vögelten, verreisten, vögelten, zogen zusammen, vögelten, heirateten und vögelten dann noch immer. Erwin wusste, dass er wirklich Glück hatte, während die Hälfte seiner Freunde über all das gemeinsame Fernsehen keine Zeit fanden, sich scheiden zu lassen. Die andere Hälfte war unverheiratet.

Die Marienkäferpopulation in Deutschland erreichte quasi null, auch im restlichen Europa sank ihre Zahl beständig. Erwin war fleißig, die Biologen ratlos.

Mit vierzig errichtete er die dritte Lagerhalle, zu der nur er Zutritt hatte und in der er sein Glück bunkerte.

Den Großteil seines Vermögens hatte er in Aktien angelegt und deren Kurs stieg täglich. Wenn irgendwo ein Chemiewerk explodierte, hatte er auf die Konkurrenz gesetzt; kurz vor der nächsten großen Ölkatastrophe hatte er in Elektroautos investiert; und als doch die nächste Wirtschaftskrise ausbrach, hatte er zuvor die Aktien abgestoßen und Gold sowie Land gekauft.

Zu seinem Fünfzigsten ging er Fallschirmspringen und das Flugzeug schmierte hinter ihm ab, nur Sekunden, nachdem er sich in die Tiefe gestürzt hatte.

Alle zehn Jahre lernte er eine jüngere Frau kennen, jede aufregend, jede ein Glücksfall wie seine erste, jede bereit, den Ehevertrag zu unterzeichnen. Und mit jeder hatte er nach der Trennung noch freundschaftlichen Kontakt.

Alle nannten ihn ein Glückskind, und Erwin lächelte sein Süßer-Fratz-Lächeln, behielt sein Geheimnis jedoch für sich.

Als er mit hundertvierunddreißig Jahren nach einem erfüllten Leben schließlich starb, gab es keine Marienkäfer mehr auf der ganzen weiten Welt. Der letzte wurde beim Ausheben von Erwins Grab versehentlich zertreten und mit dem Mörder seiner Artgenossen begraben.

Es war der Tag, an dem ein Erdbeben halb Chile verwüstete, die Atlantikküste Nordamerikas von einer Sturmflut vernichtet wurde, ein europäisches Atomkraftwerk in die Luft flog und in Afrika eine neue Seuche ausbrach, die von Blattläusen übertragen wurde. Und es war der Tag, an dem unvermittelt der dritte Weltkrieg begann.

Erwin hatte wahrlich Glück, das alles nicht mehr erleben zu müssen.

Christian von Aster

Die dunkle Seite des Plüsch

Als Boris Orlowski zum fünften Geburtstag einen Che Guevara-Teddy mit Mütze und Maschinengewehr bekam, ahnte niemand, was für einen Ärger das nach sich ziehen würde.

Die Che-Teddys waren im Rahmen eines internationalen Plüschtieraufbauprogramms zwischen Deutschland und Südamerika gefertigt worden. In einer kolumbianischen Fabrik nach europäischen Standards. Die Firma Poncho Rojo gehörte Domingo del Felpa, einem gealterten Revolutionär. Im Bestreben sich beruflich zu verändern hatte dieser vor einigen Jahren Gelände und Maschinen für die Plüschtierfabrikation gegen einen Hubschrauber und einen Container mit Handgranaten getauscht.

Im Bestreben die Globalisierung voranzutreiben, Südamerikas Wirtschaft zu revitalisieren und einigen enteigneten Kokabauern eine neue Perspektive zu eröffnen, hatte er mit Hilfe von Spendengeldern und der Unterstützung namhafter deutscher Plüschtierhersteller die Initiative Kolumbianisches Kuscheln ins Leben gerufen, in deren Rahmen sich deutsches Teddybär-Know-how mit günstigen südamerikanischen Fertigungsbedingungen ergänzen sollte.

Del Felpa führte seine Fabrik vorbildlich und erhielt Anfang dieses Jahres für seine Verdienste um Bär und Brauchtum vom sächsischen Verein zur Förderung der Teddybärkultur die Plüschtatze in Cord und einen Ehrendoktor in Teddybäristik.

Eingedenk seiner eigenen Vergangenheit fertigte Domingo del Felpa in seiner Fabrik unweit von Yucca Verde jedoch überwiegend revolutionäre und kommunistische Teddybärmodelle. Und obwohl der Che-Teddy mit Abstand der beliebteste Artikel war, konnten sich auch die Verkaufszahlen des Mao-Nilpferdes, des Stalin-Walrosses und des Fidel-Flamingos sehen lassen. Nur die Kuschelvariante des Kommunistischen Manifestes lag wie Blei in den Regalen.

Del Felpas Vorarbeiter waren ausnahmslos ehemalige Kokabauern, die zwischen Polyester, Filz und Glasaugen ein neues Leben im Zeichen des Plüschtiers begonnen hatten.

Ein Zertifikat bescheinigte der Poncho-Rojo-Fabrik darüber hinaus, ohne Kinderarbeit zu produzieren. Das war insofern korrekt, als dass man in der Region – einem neuen Gesetzesentwurf folgend – Kind als unter vierjährig definierte und dementsprechend nur Fünf- und Sechsjährige beschäftigte.

Von all dem wusste Boris Orlowski freilich nichts, als er auf der Suche nach seinem Nintendo DS seinen Teddy-Guevara auspackte.

Und als er die Spielekonsole auch während der nächsten Stunde nicht gefunden hatte, erwies der Teddy sich im Nachhinein und im direkten Vergleich zu den Bob der Baumeister-Socken und einer gebrauchten Batman-Brotdose als Höhepunkt seines diesjährigen Geburtstages. Und obwohl alle seine Freunde einen Nintendo DS besaßen, sollte Che im Rahmen der anstehenden Geburtstagsfeier doch auch sie nachhaltig beeindrucken.

Als Tobi Meyerhoff – den Boris aus unerfindlichen Gründen seinen besten Freund nannte – dem Teddy im Streit versehentlich den Kopf abriss, wäre für den kritischen Beobachter bereits zu erahnen gewesen, dass die enteigneten Kokabauern in Yucca Verde bezüglich ihrer Zukunft zumindest nicht ausschließlich auf Plüschtiere setzten. Im Inneren des Teddys fanden sich nämlich vierhundert Gramm reinstes Kokain, und es steht zu vermuten, dass der Bär ursprünglich weder für den freien Handel noch für Boris Orlowski bestimmt gewesen war.

Die Geburtstagsgäste assoziierten unschuldigerweise Puderzucker. Und da Kinder es für gewöhnlich gern süß mögen, nahmen die Dinge ihren Lauf.

Am Ende konnte keines der Kinder mehr genau sagen, weshalb Boris Orlowski Tobi Meyerhoff beim Topfschlagen den Löffel solange über den Kopf gedroschen hatte, bis dieser zerbrach.

Und Ricky Rosenbaum wurde während der nächsten Jahre nur ungern darauf angesprochen, weshalb er sich nackt in Boris Geburtstagstorte gewälzt hatte, während Klausi Körber einen Therapeuten brauchte, um zu verdrängen, was er mit dem Hund der Orlowskis gemacht hatte. Und zwar zwei Mal.

Wonach die Geburtstagsfeier aber auch wirklich vorbei war ...

***

Felix Güldenschnitt war vier Jahre alt und Sohn eines renommierten Chirurgenehepaares. Das hatte zwar wenig Zeit für seinen Sohn, dafür jedoch ausreichend Geld für eine Kohorte Babysitter. Da sie außerdem auch noch das Geld für einen gigantischen Plasmafernseher, ein opulentes Mediacenter, Pay-TV und eine vorzüglich sortierte Hausbar besaßen, kümmerten die Babysitter sich in den seltensten Fällen um den kleinen Felix. Einer der besagten Babysitter rührte dem Jungen Valium in den Kakao, um beim Fernsehen seine Ruhe zu haben, und ein anderer drohte ihm, während er sich über die Hausbar hermachte, mit Prügeln, falls er es wagen sollte, sein Kinderzimmer zu verlassen.

Der psychosozialen Entwicklung des kleinen Felix war derlei nicht sehr förderlich. Zumal er sich nicht selten alleine fühlte und in unbeobachteten Momenten gelegentlich selbst von Pay-TV und Hausbar Gebrauch machte. Bemerkbar machten sich diese Störungen im kindlichen Gemüt allerdings erst, als Felix seine Anlagen zu entfalten begann. Außerdem entfaltete er auch das Talent seines Vaters, das Nähset seiner Mutter, einige Dutzend hochwertige Plüschtiere und ein gewisses Maß an Kreativität.

Als seine Eltern jedenfalls nach einer gemeinsamen Doppelschicht heimkehrten, fanden sie ihren Sohn im Garten. Und auch wenn draußen spielende Kinder generell nichts Beunruhigendes hatten, lag das Problem hier darin, dass es zum einen drei Uhr morgens war und Felix zum anderen irre lächelnd auf ein Gewitter wartete. Das hing mit der Satellitenschüssel zusammen, auf die er den Rost des Barbecuegrills und eine überaus obskure Kreatur montiert hatte.

Felix hatte er mehr als eine Frankensteinverfilmung gesehen – unter anderem eine koreanische FSK-18-Version, in welcher der Doktor sein Labor inmitten eines Nudistencamps betreibt und die Nutzung eines nymphomanischen Gehirns desaströse Folgen hat. Dementsprechend stammte ein Bein der Kreatur von einem Plüschpokemon, der Torso von Winnie the Pooh und die Arme von einer Disney Kuschelkrake sowie einem Mohairyeti. Das andere Bein stammte von irgendeinem hässlichen Ding, das Felix’ Vater versehentlich auf dem Rummel gewonnen hatte, und an die Stelle des Kopfes hatte der Junge seinen alten Furby genäht.

Seine Eltern waren irritiert, dabei jedoch auch froh, keine Gliedmaßen des Babysitters ausmachen zu können, den sie kurz darauf vollständig und sturzbetrunken schlafend vor dem Fernseher fanden. Das Kinderzimmer unterdessen war ein einziges Kuscheltiermassaker: Im Zentrum des Raumes erhob sich ein riesiger Haufen aus Füllmaterial. Die einzelnen Tiere waren ausnahmslos entbeint worden, und ihre Gliedmaßen hatte Felix feinsäuberlich der Größe nach auf dem Bett angeordnet. Daneben lagen die Operationsinstrumente, an denen anklagend noch die Holzwollereste klebten.

Felix’ Eltern waren sich einig: Sie würden an der Erziehung ihres Sohnes grundlegend etwas ändern müssen.

Sie brauchten einen neuen Babysitter.

***

Hermann Teubert legte großen Wert darauf, dass seine Familie arisch bis ins dritte Glied war.

Der kleine Thor verstand freilich noch nicht viel davon, was sein Vater jedoch mit einigen kindgerechten Erziehungsmaßnahmen zu ändern gedachte. Und zwar unter Zuhilfenahme einer größeren Anzahl Plüschtiere, die er im Lauf eines Jahres mit Hilfe von Bierflaschenpfand und verschiedenen ebenfalls arischen Verwandten zusammentrug.

An seinem vierten Geburtstag bekam Thor Teubert unter den aufmerksamen Blicken der beiden Wellensittiche Goebbels und Freisler zweiundfünfzig Plüschtiere, deren wichtigsten Unterschied sein Vater ihm deutlich erklärte: Die einen waren mit Holzwolle gefüllt, die anderen mit Polyester. Und genauso wäre das auch bei den Menschen. Dabei wären die mit Polyester weniger wert als die mit Holzwolle. Holzwolle wäre cool und Polyester scheiße. Aus diesem Grund sollten bei den Plüschtieren die mit Holzwolle auch das Sagen haben, und genauso sollte das dann dementsprechend auch bei den Menschen sein, wobei Thor und seine Familie freilich mit Holzwolle gefüllt waren.

Diese Ausführungen waren der erste Schritt des arisch-teubertschen Indoktrinationsprogramms.

An diesem Abend schliefen die Holzwollekuscheltiere bei Thor im Bett und die anderen auf dem Fußboden, was seine Eltern mit entsprechendem Stolz wahrnahmen.

Am nächsten Morgen schon – lange bevor Thor aus der Holzwolle kam – begann seine Mutter, Gretchen Teubert, zu nähen. Kleine weiße Kutten und Kapuzen für den zweiten Teil der arisch-teubertschen Indoktrination: Ku-Klux-Kuscheltiere.

Nach einem weiteren Vortrag seines Vaters trugen die Holzwollisten bald Kutten und Kapuzen, während die Polyesters ihres Lebens nicht mehr sicher waren. Geradeso, wie es Thors’ Vater zufolge auch im Leben sein sollte. Nachdem er seinem Sohn schließlich auch noch die Bedeutung des Wortes Lynchmob gelehrt hatte, fanden die Eltern in allen Winkeln der Wohnung immer wieder zufrieden verstümmelte Polyesters.

Euphorisiert von den Fortschritten ihres Sprösslings, beschlossen Herrmann und Gretchen dem wachsenden Ausländeranteil im Reich etwas entgegenzusetzen und noch ein wenig arischen Nachwuchs zu zeugen. Bevor sie jedoch ins Schlafzimmer verschwanden, legten sie ihrem Sohn eine Lehr-DVD über den Ku-Klux-Klan ein.

Der arische Akt der Eltern Teubert zog sich derart in die Länge, dass Thor noch während des Vorspiels ausreichend Zeit hatte, gemeinsam mit seinen vermummten Kuscheltieren aus einigen Frühstücksbrettchen kleine Kreuze zu bauen und anzuzünden.

Das Gleiche tat er, nachdem er sie mit Feuerzeugbenzin übergossen hatte, auch mit einigen kuschelunwerten Polyesters. Und als seine Eltern schließlich zum eigentlichen Akt übergingen, verfolgte der kleine Thor vom Sofa aus mitsamt seiner Kuschelkultisten aufmerksam das flammende Spektakel. Zumindest, bis auch das Sofa Feuer fing und Thor sich in die gegenüberliegende Ecke des Raumes zurückziehen musste, wo auch der Käfig der Wellensittiche stand. Von dort aus beobachtete er nun interessiert, wie schließlich auch die arischen Stofftiere in Flammen aufgingen.

Als Thors Eltern sich dann ausreichend um den Erhalt ihres arischen Erbgutes gekümmert hatten und sein Vater ins Wohnzimmer trat, begannen gerade Goebbels und Freisler zu brennen.

Aus der brennenden Wohnung vermochte Hermann Teubert zumindest seine Familie unbeschadet zu retten.

Von der anderen Straßenseite aus beobachteten sie gemeinsam das Anrücken der Feuerwehr und das Abbrennen des Hauses.

Sein Vater, entsprechend entsetzt von den Geschehnissen und den Folgen seiner arischen Indoktrination, beugte sich zu seinem Sohn hinab, griff ihn besorgt bei den Schultern und fragte ihn mit ernstem Blick, was für eine Lehre er aus diesem schlimmen Vorfall zog.

Nachdenklich blickte der kleine Thor in die Flammen. Dann schaute er seinen Vater an, nickte ernst und sagte ihm, was er gelernt hatte: nämlich, dass Leute mit Holzwolle drin nicht nur besser waren als Leute mit Polyester, sondern außerdem auch noch besser brannten.

***

Uwe Engels-Perkins war für sein Alter überdurchschnittlich intelligent, zugleich aber auch sehr introvertiert.

Mit fünf Jahren beobachtete er seine Umwelt mit außerordentlich scharfen Augen und verblüffte seine Mutter regelmäßig mit hintersinnigen Fragen zur gegenwärtigen Weltpolitik. Wenn es ums Fernsehen ging, dann schaute seine Mutter den KI.KA und er den Discovery Channel. Oder Phoenix. Oder – aufgrund der Tatsache, dass sein Vater ein überaus patriotischer amerikanischer GI gewesen war – von Zeit zu Zeit auch Fox News. Besagter Vater war jedoch in der Nähe von Bagdad gefallen. Betrunken. Und zwar von einem Panzer. Was der nachfolgende Panzer nicht berücksichtigt hatte. Die dominanteste Hinterlassenschaft des Vaters war die politische Prägung seines Sohnes, der bereits zu Lebzeiten seines Erzeugers ein überaus amerikanisches Rechtsbewusstsein entwickelt hatte. Wenn man das denn so nennen konnte.

Von der Rente lebten Uwe und seine Mutter in einem kleinen Einfamilienhaus unweit von Nürnberg. Genau in der Gegend, wo zu Beginn des vergangenen Jahres mehr und mehr Plüschtiere zu verschwinden begannen.

Es begann mit Peter Plönzkes großem Kuschel-Shrek.

Keine zwei Tage später verschwand auch der SpongeBob, den Klaas Fiebig auf dem Rummel gewonnen hatte. Es folgten die Teletubbies der Wenke-Zwillinge, Steffi Matuscheks Nemo und eine Unzahl weniger populärer Kuschel-Kreaturen. Erst als die Ernie- und Bert-Puppen der Bürgermeistertochter Susanne Krautmann verschwanden, begannen einige Erwachsene sich für die Angelegenheit zu interessieren.

Zu diesem Zeitpunkt hatte der findige Peter Plönzke bereits begonnen, eigene Nachforschungen anzustellen. Und diese deuteten ausnahmslos auf eine Person: Uwe Engels-Perkins. Und den Dachboden seiner Mutter. Das war auch der Ort, wo die Polizei den kleinen Peter eine Woche später entdeckte. Nackt, mit kahlrasiertem Schädel, Elektroschockerverbrennungen und tiefen, dunklen Ringen unter den Augen. Und um ihn herum fand man, in kleinen engen Käfigen, ebenfalls komplett rasiert und von Brandwunden übersät, Shrek, SpongeBob Bob, die Teletubbies, Nemo, Ernie und Bert.

Bei seiner ersten Befragung durch die Polizei schwieg Uwe beharrlich. Erst als er einen Lolli und eine Cola bekommen hatte, stellte er fest, dass Peter Plönzke das Lager ohne die nötigen Befugnisse betreten hatte und entsprechend den Engels-Perkins’schen Notstandsgesetzen interniert worden war.

Eine mögliche Berufung der Polizeibeamten auf die Genfer Konvention lehnte Uwe schon im Vorfeld ab, da diese auf seinem Dachboden nicht gelte.

Der Polizist lächelte verunsichert. Uwe indessen beharrte darauf, all das nur zum Wohl des Landes getan zu haben. Die Verdachtsmomente gegen die gefangenen Kuscheltiere wären ausreichend gewesen und die von Kuschel-Qaida ausgehende Gefahr nicht abzustreiten.

Außerdem ließ er verlauten, dass er sich für seine Verhörmethoden nicht zu rechtfertigen gedachte. Weder hier noch vor einem internationalen Gericht.

Weitere Ausführungen von Uwe Engels-Perkins bezüglich seines Kuschel-Guantanamos drangen nicht an die Öffentlichkeit.

Vor allem weil die Behörden Nachahmungstäter fürchteten.

***

Innerhalb eines Jahres veränderten diese Vorfälle die internationale Welt des Plüsch.

Obwohl kolumbianische Qualitätskuscheltiere es hierzulande innerhalb kürzester Zeit auf einen bemerkenswerten Marktanteil von sieben Prozent gebracht hatten, wurde das deutsch-südamerikanische Plüschtieraufbauprogramm nach Bekanntwerden des Teddy-Guevara-Debakels komplett eingestellt.

Domingo del Felpa wurde die Plüschtatze in Cord nachträglich aberkannt und über Südamerika ein Plüschtierembargo verhängt.

Felix Güldenschnitts Eltern schlugen mithilfe eines neuen Babysitters und eines Kindertherapeuten einen komplett anderen Erziehungskurs ein. Um eine Wiederholung des Plüschmassakers unmöglich zu machen, bekam ihr Sohn exakt ein neues Kuscheltier, bei dem es sich um einen ordinären Teddybären handelte. Während seine Eltern in der Spätschicht operierten und sein Babysitter mit seinem Therapeuten Pornos auf dem Großbildfernseher schaute, diagnostizierte Felix bei diesem jedoch eine komplizierte und unheilbare Krankheit, weshalb er seinen Kopf vom Rumpf trennen musste und ihn in der Hoffnung in der Tiefkühltruhe deponierte, dass man die Krankheit in ein paar Jahren würde heilen können.

Wenig später führte eine traditionsreiche deutsche Firma, inspiriert von den Ereignissen um Felix Güldenschnitt und seinen Experimenten, die Mutantenteddys ein. Abgesehen von Toxic Teddy, Cannibal Teddy und dem Teddinator setzt die Firma dabei vor allem auf ein Do it yourself-Teddybärkit mit Nähset und diversen Armen, Beinen und Köpfen: den Frankensteiff.

Die Ereignisse um Thor Teubert und seine Ku-Klux-Kuscheltiere führten in Deutschland zu einem generellen Verbot von Holzwolle als Plüschtierfüllmaterial, was wiederum zu einem Zusammenbruch des Teubert’schen Weltbildes und der damit einhergehenden arischen Indoktrination führte. Die Tatsache, dass fortan keine holzwollegefüllten Plüschtiere über kuschelunwertes Polyester dominieren sollten, vermochte sein Vater dem kleinen Thor nicht zu erklären, weshalb er seine schwangere Frau und seinen Sohn kurzerhand verließ.

In Amerika erwägt man derweil, Uwe Engels-Perkins aufgrund seiner Kuschel-Guantanamo-Initiative für eine außerordentliche Verdienstmedaille vorzuschlagen. Außerdem plant die dortige Regierung nach der Abschaffung Guantanamos das Konzept privat geführter Gefangenenlager in Dachboden- und Kellerräumen nebst Notstandsgesetzgebung und Aufhebung der Genfer Konvention zu subventionieren.

Die Welt der Plüschtiere wird nie mehr dieselbe sein.