7,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

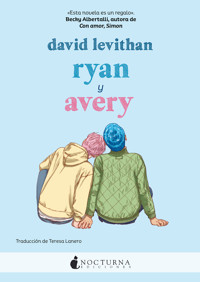

«Nací niño en un cuerpo que mucha otra gente veía como el de una niña». Cuando un chico de pelo azul (Ryan) conoce a un chico de pelo rosa (Avery) en una fiesta, ambos sienten una conexión inexplicable pero intensa. En esta novela los seguimos a lo largo de diez citas mientras superan su timidez inicial y se enamoran: entre tormentas de nieve y castigos, presentaciones a los padres (los de Avery) y no-presentaciones (los de Ryan), desamor y todo el tiempo que transcurre entre esas diez emocionantes citas. Con Ryan y Avery, David Levithan cuenta una conmovedora historia de amor donde cada riesgo, cada palabra y cada gesto contribuyen a acercar todavía más a dos personajes inolvidables.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 385

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

RYAN AND AVERY© David Levithan, 2023

First published by Alfred A. Knopf, an imprint of Random House

Children’s Books, a division of Penguin Random House LLC.

Translation rights arranged by MB Agencia Literaria SL.

and The Clegg Agency, Inc., USA.

All rights reserved.

© de la traducción: Teresa Lanero, 2024

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Medea, 4. 28037 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: agosto de 2024

ISBN: 978-84-19680-74-7

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Para Noah, amante de la lectura,

que me sugirió escribir esto

y

para Andrew, a quien le encantan

las historias de amor queer

RYAN Y AVERY

Día de nieve

(la quinta cita)

El día que Avery y Ryan tienen la quinta cita, está nevando.

No es nada fuera de lo común: en los pueblos donde viven nieva mucho. Pero se trata de la primera nevada, algo que siempre provoca cierta sorpresa. El invierno ya es irrefutable, pese a que aún quedan algunas hojas que se niegan a abdicar de los árboles. Aunque los días se han acortado y han ido perdiendo uno o dos minutos de luz cada tarde, no resulta tan perceptible como el cambio repentino de la nieve.

Si Avery y Ryan vivieran en el mismo sitio, la nieve no influiría demasiado en su cita. El acercamiento sería algo más lento, más cauto, pero todo seguiría su curso como estaba previsto. Pero sucede que Ryan está conduciendo hacia donde está Avery. Podrían haber quedado a medio camino, pero para ellos no hay nada a medio camino, al igual que no hay nada en ochenta kilómetros a la redonda. Un par de cines. Varios restaurantes. Un centro comercial que conoció tiempos mejores. Un Walmart donde seguro que te encuentras con al menos tres personas a quienes no querrías ver en mitad de una cita. Lugares donde podrías ir a pasar el rato, pero no es eso lo que buscas, al menos en una ocasión especial. Y en este momento, para Avery y Ryan, todas las citas son especiales.

Se conocieron en una fiesta, un baile gay; al verse, el chico del pelo azul (Ryan) y el chico del pelo rosa (Avery) llenaron la mente del otro de música y de color, de timidez y de unas ganas inexplicables pero intensas de vencerla. Todo se ha desarrollado a un ritmo para el que ni Ryan ni Avery tienen referentes. ¿Van rápido? ¿Van despacio? ¿Hay algún límite de velocidad? Ryan ya ha conocido a los padres de Avery; Avery todavía tiene que conocer a los de Ryan, pero al menos sabe que la demora no tiene nada que ver con él, sino con que ellos no están preparados para que su hijo de pelo azul lleve a casa a un novio de pelo rosa (ni a ningún novio, da igual de qué color tenga el pelo).

Los padres de Avery siempre han sido comprensivos, antes incluso de que él se diera cuenta de que era un niño y de que el mundo tenía que reconocerlo como tal. Cuando compartió con ellos esa realidad, no la rechazaron ni trataron de convencerle de lo contrario. Y fueron más que acogedores cuando Ryan apareció en la vida de Avery y, por extensión, en la suya. A Avery no le sorprendió esa acogida, aunque aún tiene la sensación de estar compartiendo con ellos un nuevo capítulo a la vez que se escribe y le provoca cierto nerviosismo no saber cómo lo leerán. Ryan, por su parte, desconoce este nivel de aceptación. No sabe cómo actuar con los padres de nadie, puesto que los suyos, en vez de aceptar, tienden a negar.

Ryan no consulta la predicción del tiempo antes de agarrar las llaves y salir de casa. Puede que en el colegio hayan comentado que iba a nevar, pero Ryan ha aprendido a no prestar atención a los comentarios cuando está allí, ya que la mayoría son más desagradables y menos importantes que el parte meteorológico. Cuando los primeros copos golpean el parabrisas, son tan esporádicos que parecen pequeñas arañas que, al caer del cielo, dejan filamentos tras de sí. A diez minutos de casa de Avery es cuando necesita activar los limpiaparabrisas y reducir la velocidad de la camioneta. La nieve ha empezado a agolparse en el cielo y Ryan no puede evitar sonreír al ver que materializa algo sólido a partir del aire como invocado por un suave hechizo.

Siente que ya se sabe el camino de memoria…, pero a veces la memoria juega malas pasadas. Aunque podría llamar a Avery para pedirle alguna indicación, decide confiar en la capacidad navegadora de su móvil y demostrarle que es capaz de llegar sin ayuda. (En la quinta cita siempre buscas demostrar que hay un camino hacia la sexta, hacia la séptima, hacia la octava).

Avery espera junto a la ventana, por lo que también está al tanto de la nevada. No es tan copiosa como para que su gozo deba tornarse en preocupación. No, mientras observa el descenso de la nieve, no imagina que a Ryan lo detenga un accidente, como tampoco imagina que deba darse la vuelta a mitad de camino. Muy al contrario, siente el asombro elemental de percibir que el mundo se altera de un modo desorganizado, la fascinación de contemplar algo que cae de una forma tan elaborada como carente de patrón.

Cuando la camioneta de Ryan aparece en medio de la nevada, el corazón de Avery se convierte en lo opuesto: ese momento extraño, como arrastrado por el viento, en el que de pronto ves que nieva hacia arriba. Una nevada ascendente. Cuando Avery ve que Ryan toma el camino que lleva hasta su casa, su corazón es un ascenso de nieve.

Intenta proteger su corazón, pero los guardianes están distraídos. Intenta enjaular su emoción, pero no cierra el pestillo. Sabe que es peligroso que alguien te guste tanto.

También hay nervios. Avery tiene el control de su habitación, pero no controla el resto de la casa. A su madre le gusta colgar fotos familiares y, en consecuencia, hay un montón de fotos suyas de pequeño, Avery antes de que todo se supiera, Avery antes de que todo se comprendiera. Su madre siempre lo ha tenido muy claro: más doloroso sería borrar el pasado. Es mejor, decía, reconciliarse con él. No había razones para esconderlo, para repudiar a la criatura que un día fue. A Avery le parece más complicado, pero al mismo tiempo, como sus padres siempre fueron estupendos en todo lo demás, no le parece justo pedirles que quiten las fotos de la época anterior. En algunas, Avery parece muy feliz. Algunos días lo era. Otros no tanto. Solo Avery tiene acceso a las emociones que subyacían. Aunque solo fuera un niño.

Desde luego, no puede pedirles a sus padres que quiten las fotos ahora, solo porque Ryan vaya a venir a casa. Sabe que no merece la pena intentar curar el pasado, intentar presentárselo a Ryan como si hubiera sido distinto. Una de las cosas más emocionantes e intimidantes de Ryan es que Avery quiere contarle la verdad. Eso es lo que cada uno reconoció en el otro. Nada de fingir. Se hablarán sin ningún tipo de máscara.

Eso también pone nervioso a Ryan, pero son unos nervios que está dispuesto a superar, del mismo modo que está dispuesto a meterse en la nieve y a caminar en contra del viento para entrar en la casa. Por el camino de acceso, aún en la camioneta, ve a Avery en la ventana, ve el pelo rosa y la lámpara que hay junto a él, la forma en que emite luz como un faro en un día oscuro. Ryan oyó en cierta ocasión la frase «Deja una luz encendida para mí» y pensó que era una de las peticiones más románticas jamás formuladas. Le gustó la idea de que, cuando te enamoras de alguien, la otra persona se convierte en tu farero, aunque eso implique pasar la noche en vela, aunque eso implique mirar fijamente la oscuridad hasta que esa oscuridad adopte la forma de tu amor y vuelva a ti.

Ryan detiene el motor y, casi al instante, el parabrisas se cubre de nieve. Apaga los focos y, por un momento, se produce el silencio sincero de un mundo completamente natural. Aunque su farero lo espera, permanece sentado unos segundos escuchando la música de la nieve, el leve tintineo de los copos que conversan con el cristal. Abre la puerta y deja que la zapatilla se hunda en la nieve dispersa que cubre el camino. El frío se le adhiere de inmediato a las orejas y los dedos. Se apresura a subir los escalones y las huellas inaugurales marcan su paso. Cuando llega a la puerta, ya está abierta. Cuando llega a la puerta, se encuentra con Avery, que lleva un jersey azul, que sonríe como si la llegada de Ryan fuera el mejor regalo que un chico pudiera desear.

Se detienen y se miran el uno al otro. Unos cuantos copos más caen sobre el hombro de Ryan y le salpican el pelo. No se da cuenta. No hasta que ya ha entrado y Avery se los sacude como excusa para tocarlo enseguida, una bienvenida que comienza en la coronilla de Ryan y baja por el lateral de su cara hasta el cuello.

—Qué alegría que estés aquí —dice Avery.

—Qué alegría estar aquí —contesta Ryan.

Avery, que no sale desde hace un par de horas, no se hace una idea de lo cálida que está su casa, que para Ryan es como si hornearan galletas a pocos metros de distancia. El tipo de calor en el que te dan ganas de acurrucarte.

Se oyen pasos desde otra habitación: la madre de Avery, que grita:

—¿Ya está aquí?

Ryan se sacude las zapatillas en el felpudo, se quita el abrigo y se lo pasa a Avery, que lo cuelga en el pomo de una puerta para que se seque antes de guardarlo en el armario. La madre de Avery sale del despacho, le da la bienvenida a Ryan y le pregunta por la carretera. Ryan no está acostumbrado a ese tipo de conversaciones intrascendentes con los adultos, tal vez su padre le habría soltado un «¿Qué tal la camioneta?», pero no se habría interesado por nada más. Para la madre de Avery, parece como si esa cháchara sirviera de entrada para otras conversaciones, para otros temas.

Le pide Ryan que deje las zapatillas junto a la puerta, pero lo hace más como un favor que como una orden. Ryan obedece, pero le preocupa que se le vea el agujero que tiene en el talón del calcetín izquierdo. En caso de que se haya dado cuenta, ella no dice nada.

(La madre de Ryan sí habría dicho algo y no habría sido muy agradable).

—Bueno, no os interrumpo —promete mientras sigue interrumpiendo un ratito más—. Si necesitáis algo, ya sabéis dónde estoy. Debería haber magdalenas en la cocina. Creo que tenemos de arándanos, puede que alguna de zanahoria… o quizá sea de salvado, Ryan. O pasas… Me parece que eran de pa…

—Lo hemos entendido, mamá —interrumpe Avery. A Ryan le hace gracia verlo tan exasperado por la larga explicación sobre las magdalenas.

La madre de Avery se echa a reír y levanta la mano en señal de rendición.

—Lo que os decía: estaré en el despacho si necesitáis algo.

Le lanza una última mirada a Avery —«Te quiero aunque me dejes en evidencia delante de tu amigo»— y desaparece.

Cuando la madre de Avery se marcha, Ryan se aparta de la puerta y se coloca en la antigua posición de Avery junto a la ventana. La nieve cae ahora a ráfagas y las nubes se deshacen en medio de una pelea. Las ramas de los árboles comienzan a combarse y a sacudirse como para, mediante señas, instar a la nieve a que caiga más deprisa.

«Qué suerte haber llegado», piensa Ryan.

Avery se acerca por detrás y, por un instante, no sabe dónde poner las manos. Tener a Ryan tan cerca después de haber imaginado esa proximidad tanto tiempo… Con suavidad, pasa el brazo por debajo del brazo de Ryan y le pone la mano en el pecho. Luego, lo abraza por detrás y asoma la cabeza por encima de su hombro para mirar juntos la nieve.

Ninguno de los dos dice en voz alta lo bonito que es, pero ambos piensan que es precioso.

Avery nota que Ryan se tensa durante un segundo y luego entiende por qué. La señora Parker, la vecina de enfrente, ha salido de casa para esparcir sal en la entrada. Lleva haciéndolo cada veinte minutos desde hace dos horas; es el mismo movimiento con el que esparce semillas para los pájaros en verano.

La mujer no levanta la vista, pero Ryan se pone en tensión al pensar en esa posibilidad. Que los vea. Que tome ese momento que les pertenece solo a ellos y lo convierta, dentro de su cabeza, en otra cosa.

Avery sabe que a la vecina no le importaría, que incluso le resultaría tierno que el chico del pelo azul y el chico del pelo rosa se abrazaran como un diario y su cierre, pero es imposible que Ryan lo sepa.

Ryan se da la vuelta. Avery lo suelta para dibujar otro abrazo. Ahora están cara a cara y retroceden hacia el pasillo, separado del exterior por la puerta.

—Te he echado de menos —dice Ryan.

Avery se inclina y lo besa. Un solo beso, pero prolongado.

—Yo también te he echado de menos.

Ryan y Avery hablan todos los días y se mandan mensajes casi cada hora mientras están despiertos y tienen acceso al móvil. Todas las tardes mantienen largas conversaciones, una charla constante que a menudo deriva en digresión. Pero nada de eso remedia la añoranza que sienten; si acaso, la agudiza. Como Avery le explicó a Ryan una noche, mucho después de la supuesta hora de dormir: «Lo que estamos haciendo sabe a sandía. Cuando estamos juntos, es sandía». En aquel momento esas palabras tuvieron sentido para Ryan y ahora lo tienen aún más. Besar a Avery es sandía. Abrazarlo es sandía. Ser capaz de verle la cara mientras habla es sandía.

—¿Qué quieres hacer? —pregunta Avery.

Y Ryan piensa: «Esto. Sandía».

Aquí, en la quinta cita, hay otro precioso atisbo de verdad sobre el amor: llega un momento en que da igual lo que hagas, en que la cuestión de qué hacer es irrelevante durante periodos prolongados. La respuesta se reduce a las palabras más pequeñas y más importantes:

Tú.

Aquí.

Nosotros.

ESTO.

Todas muy fáciles de encajar en la palabra «ahora» y en la palabra «amor».

Pero Ryan tiene dieciséis años. No se da cuenta de que cualquiera de esas palabras es una respuesta válida, al igual que Avery, con la misma edad, no sabe que está bien no tener ningún plan.

Sin saber cuál debería ser la respuesta, Ryan contesta:

—Es tu casa. Tú mandas.

A Avery le gustaría quedarse allí mismo, durante unos minutos más, besando a Ryan. Pero siempre está el riesgo de que su madre recuerde otro ingrediente de las magdalenas de la cocina y vuelva para contárselo.

—¿Vamos a mi habitación? —propone. Entonces se sonroja y se siente obligado añadir—: Para estar tranquilos.

Ryan sonríe.

—Me parece bien.

Este es el paisaje de una casa a las cinco de la tarde durante una quinta cita:

En una sala, una madre teclea. De vez en cuando, se detiene a pensar en lo que escribe, pero sus pensamientos rara vez van más lejos. En la cocina, la nevera y el reloj mantienen una conversación apenas audible. El garaje aguarda como una ballena dormida; cuando el padre llegue a casa, dentro de una hora, la ballena abrirá la boca con un bramido que todos percibirán. Por su parte, la sala de estar derrama un poco de luz hacia la noche creciente. El vestíbulo está húmedo por las pisadas; un par de deportivas espera junto a la puerta. En el pasillo, dos chicos caminan en fila, ambos en calcetines, mientras se miran el uno al otro mucho más de lo que miran sus pasos o cualquier elemento de las paredes. Por delante de ellos, una habitación espera a que enciendan el interruptor para cobrar vida. Más adelante, otra habitación descansa. En el baño, un grifo gotea, como intentando imitar la precipitación de fuera. La tapa del inodoro se ha quedado abierta. Tres cepillos de dientes permanecen en posición de firmes; como no hablan, suponemos que escucharán el resto de lo que ocurre en la casa.

Todo está rodeado de nieve. El tejado ya está entero cubierto. La camioneta del camino está tan blanca como el propio camino. Si miraras desde arriba, tendrías que fijarte bien para distinguir la casa.

Pero no estás mirando desde arriba.

Ryan examina la habitación de Avery con una curiosidad afectiva. Los pósteres de la pared son de pintores, no de grupos musicales. Las estanterías de libros están ordenadas por colores: primero azul, luego rojo, luego azul, luego rojo, luego verde, luego rojo, luego verde, luego amarillo, luego verde y así. La cama está en una esquina y la única ventana, en la cabecera.

Ryan se acerca y mira hacia el exterior. Dentro de pocos minutos estará demasiado oscuro para ver la nieve, pero todavía se puede seguir su rastro. Avery se pone a su lado y juntos observan caer los copos como signos de puntuación sacudidos de una frase.

Avery se sienta en el suelo con la espalda apoyada en la cama. Ryan hace lo propio, de modo que sus piernas se tocan y sus brazos se superponen. Es raro, piensa Avery, ver cómo funciona esto. Cuando alguien te mira fijamente, hay veces que te sientes como un cuerpo, con todos tus defectos expuestos sin pudor. Pero cuando alguien está a tu lado, cuando alguien es tan cuerpo para ti como tú lo eres para él, te sientes más cómodo, más valioso. Sentir la piel de Ryan y saber que, al mismo tiempo, Ryan siente la suya. Saber que son diferentes aunque tal vez sientan lo mismo, así como respirar es lo mismo, así como un latido del corazón es lo mismo. Avery se decanta por esa idea. La de sentir.

—¿Qué tal el día? —pregunta Ryan, y durante los siguientes minutos hablan del colegio, de amigos, de la primera nieve aparecida en el cielo.

También eso es parte de lo que necesitan: ser como todo el mundo, tener tiempo para estar así y hablar del tiempo transcurrido desde la última vez que hablaron. Aquí no hay confidencias. La parte más emocionante del día ha sido anticipar ese encuentro, estar nerviosos por este intercambio.

—¿Eso es un anuario? —pregunta Ryan mirando la parte baja de la estantería. Se acerca para sacarlo.

—¡No! —dice Avery—. ¡No lo mires!

Ryan lo agarra con un gesto exagerado. Avery efectúa un placaje también exagerado. Con una resistencia débil y juguetona, Ryan cede y se estira sobre el suelo. Avery lo inmoviliza de todos modos.

Aquí es cuando se puede pasar de lo lúdico, cuando el calor puede sobrepasar la calidez. Pero ni Ryan ni Avery quieren eso; aún no, todavía no, no en esta fase temprana de la cita. Por eso dejan que continúe el juego: Avery se inclina para darle un beso y se aparta justo en el momento en que sus labios deberían tocarse. Hay risas. A continuación, se acerca para besarlo de verdad y Ryan se arquea para recibirlo.

Avery deja de sujetarlo. Se besan un poco más, como en una conversación. Ryan alarga el brazo, como para juguetear con el pelo de Avery o acariciar la curva de su hombro. Pero no es más que otra artimaña para estirarse lo suficiente y alcanzar el anuario de la estantería.

Avery suelta un quejido, pero no ofrece resistencia, ni siquiera cuando Ryan se sienta para hojearlo. Es el anuario del año pasado, Avery estaba en segundo y no ha dejado mucha huella en sus páginas.

Mientras Ryan echa un vistazo, Avery lo observa y se da cuenta de pequeños detalles nunca antes apreciados: las zonas por donde el pelo azul de Ryan empieza a perder color, la Osa Menor de los lunares de su brazo. Ryan hace varias preguntas sobre la gente que aparece en las fotos y Avery las contesta cuando puede; su colegio es demasiado grande para conocer a todo el mundo y, en cualquier caso, su tendencia no es la de conocer a todos. Tiene un pequeño grupo de amigos y a los chicos con los que actúa en la obra del colegio, que es donde ahora pasa la mayor parte del tiempo.

Ryan por fin llega a la página donde está la foto de segundo curso de Avery, una parte del mosaico de descontentos, del tamaño de sellos de correos, que el fotógrafo de la clase ha enmarcado a la fuerza. La foto es demasiado pequeña para que Avery la odie de verdad y ya le parece haberse desprendido de la piel que aparece en ella.

—Bonito corte de pelo —dice Ryan, sin verdadera maldad.

—¡Estaba probando!

—¿Con qué?

—¡Con cortes malos!

Es una foto en blanco y negro (solo los del último curso aparecen en color), por eso no se aprecia el patético tono naranja que Avery se había puesto para ese día, algo parecido al un color mermelada, cuando lo que pretendía era un calabaza. Pronto le siguió el rosa.

—Yo antes lo llevaba hasta el hombro —confiesa Ryan—. Tenía doce o trece años y pensaba que así parecía un tipo duro. Si hubiera tenido barba por entonces, me la habría dejado también. Ahora, al echar la vista atrás, me doy cuenta de que era una forma de camuflaje; un camuflaje muy malo, por cierto. Mi madre me pilló un día apartándomelo del hombro como si fuera una supermodelo y me preguntó a bocajarro: «¿Por qué haces eso?». Y yo pensé: «Ya está». La siguiente vez que fuimos a la peluquería, mi madre no tuvo que decir nada. Pedí que me lo cortaran y los empleados de la barbería me dieron un aplauso.

—¿Lo echas de menos? —pregunta Avery.

Ryan resopla.

—Para nada. La grasa me caía a chorros, era asqueroso. —Avery se rasca la cabeza instintivamente. Ryan se da cuenta y sonríe—. Perdona. Con esto quiero decir que todos hemos llevado algún corte de pelo horrible en el pasado. O alguna falta de corte de pelo horrible.

En ese momento, el garaje abre la boca y llena la casa con su rugido. Avery mira el reloj: es un poco pronto para que su padre vuelva a casa.

—Han debido de cerrar la oficina por la nieve —le aclara a Ryan al reconocer el sonido—. El tiempo tiene que haber empeorado.

Omiten las consecuencias de esa frase. Si ha empeorado tanto como para que el padre de Avery salga antes del trabajo, es probable que Ryan deba efectuar una salida de emergencia. Pero Ryan no está por la labor.

(A Avery ni siquiera se le ocurre que Ryan tenga que marcharse antes).

—¡Chicos! —grita la madre de Avery—. ¡Dentro de media hora cenamos!

Avery no había planeado cenar con sus padres. Pensó que saldrían, aunque fuera al Burger King. Se levanta para mirar de nuevo por la ventana y ve que, efectivamente, van a tener que cenar en casa. Su calle no es prioritaria para el quitanieves y en ese momento cuesta diferenciar el bordillo de la calzada. La camioneta de Ryan empieza a parecer un iglú.

Avery sigue sin plantearse la posibilidad de que Ryan tenga que irse antes. O de que se le haya pasado la oportunidad de hacerlo.

—Media hora. —Ryan se acerca a Avery y le susurra al oído—: ¿Qué podemos hacer en media hora?

¿La respuesta?

Sus manos en las caderas de Avery.

Besos. Variaciones de besos. Repeticiones de besos. Aprender del otro a través de los besos.

¿La respuesta?

La ropa puesta, porque hay padres entrando en el vestíbulo, porque no es eso, todavía no. Pero que la ropa siga puesta no significa que no se puedan palpar los cuerpos a través de la tela, que la piel no sienta la presión, el tacto.

¿La respuesta?

Da igual lo que hagan.

Hay comida en la despensa, comida en la nevera e incluso velas y cerillas que esperan sobre la encimera de la cocina por si se va la luz. También está la narración constante del Canal Meteorológico en la televisión de la sala de estar, donde la tormenta parece una sola nube que se cierne sobre una cuarta parte del país.

Ryan y Avery hacen de espejo el uno del otro para cerciorarse de que toda su ropa está impoluta antes de dirigirse a la cocina. Si los padres de Avery se percatan de que hay algo fuera de lugar, tampoco dirán nada. Pero la madre de Avery está atareada con la cena y el padre de Avery, con el tiempo. Dado que fuera ya es de noche, la televisión se convierte en su ventana.

—Aquí estáis —dice la madre de Avery cuando aparecen en la sala, como si durante todo ese tiempo no hubiera sabido dónde estaban—. Creo que tenemos que hablar. Antes que nada, me he dado cuenta de que no te he preguntado si tienes alguna alergia o restricción alimentaria, Ryan.

—Como de todo —contesta Ryan. Hay unos cien alimentos que detesta, pero imagina que esa no es la pregunta. Su situación en estos momentos es lo bastante precaria como para comer cualquier cosa que ella prepare.

—Estupendo. Vamos a tomar pollo, patatas y brócoli, supongo que no tendrás problema. El inconveniente es la nieve. Dicen que las autopistas son un caos absoluto y la tormenta no va a amainar, como pronto, hasta medianoche. Parece que tendrás que quedarte a dormir, porque no pienso dejarte conducir con este tiempo. Me gustaría hablar con tu madre, si no te importa, para explicárselo. Dudo que mañana haya clase.

Avery trata, sin éxito, de reprimir un chillido de alegría, por miedo a que, si el universo se entera de lo contento que está por este giro de los acontecimientos, envíe una repentina ola de calor. Luego se da cuenta de que es una tontería y deja que su madre disfrute al verlo alborotado y sonriente.

Ryan, sin embargo, no está tan eufórico. Está convencido de que la madre de Avery tiene razón, de que no hay una forma factible y segura de volver a casa. También sabe que sus padres reconocerán esa imposibilidad, pero queda la pregunta de por qué ha ido hasta allí y por qué no ha vuelto al primer indicio de complicación. No pagará las consecuencias al volver a casa porque las consecuencias serán el mismo infierno de siempre.

—Puedo llamarla yo —le dice a la madre de Avery— para explicárselo.

—Créeme —es su respuesta—: yo también soy madre, va a querer hablar conmigo.

Por supuesto, después de que Ryan llame y le explique a su madre la situación —que lo que iba a ser una cita (no usa la palabra «cita») se ha convertido en pasar la noche fuera (tampoco usa esa expresión)—, su madre le pide hablar con la madre de Avery. Como si la tormenta de nieve fuera una especie de alunizaje que él estuviera grabando en un estudio de sonido.

Ryan no tiene ni idea de qué le habrá contado Avery a su madre, si es que le ha contado algo, sobre su familia, pero la madre de Avery intensifica la alegría de su voz en al menos tres tonos cuando saluda con un «Hola, ¿qué tal?» al principio de la conversación. Luego emite un serio «Sí» y un empático «Créeme, lo entiendo perfectamente». Después… Ryan no tiene ni idea de qué dice después, porque la madre de Avery sale de la cocina y no vuelve hasta cinco minutos más tarde.

—Está claro que están organizando nuestra boda —comenta Avery entre tanto.

—Si no me diera tanto miedo, me parecería gracioso —contesta Ryan.

El padre de Avery entra en la cocina, coge una uva de la nevera y se la mete en la boca.

—Qué bien huele —dice.

—Se lo transmitiremos a mamá —promete Avery.

Su padre mira alrededor.

—Ah, ¿dónde está?

—Hablando con la madre de Ryan. Se va a quedar a dormir.

—Me parece muy bien —dice el padre de Avery. Luego se vuelve hacia Ryan—. No te importa dormir en el jardín, ¿verdad? Tenemos un saco de dormir estupendo en el sótano, creo que es aislante.

—Papá. Estás que te sales.

—Ah, yo pretendía que se saliera él.

La madre de Avery regresa a la cocina. A Avery le da la impresión de que su despreocupación ha menguado. A Ryan le da la impresión de que acaba de hablar con su madre, nada más.

—Bueno, ya está todo arreglado. Al parecer, tu padre quería venir a recogerte, pero he convencido a tu madre de que no es buena idea. Creo que no se imaginan lo lejos que vivimos. Pero bueno, ya están de acuerdo. He prometido que cuidaré de ti, así que, por favor, nada de malabarismos ni de ataros con cuerdas. —No lo dice en un sentido sexual, pero Ryan y Avery lo reciben como un comentario sexual—. Y también le he prometido que te vas a quedar en la habitación de invitados, que en esta casa significa el sofá del cuarto de estar. Lo bueno es que es un sofá cama.

Avery sabe que es mejor no discutir esa decisión, pero ya está pensando en estrategias para esquivarla. La idea de dormir con Ryan resulta de lo más apetecible.

Ryan se pregunta si debería llamar de nuevo a sus padres para disculparse. ¿Serviría para mejorar las cosas?

«De eso nada —le dice su instinto—. Disfruta de no estar allí. Disfruta de estar aquí».

Avery le toca en la espalda y él se sobresalta. No es capaz de apreciar las muestras de afecto de Avery cuando sus padres los miran. Parece… fuera de lugar. No porque sea algo malo, sino porque hay que acostumbrarse.

Al notarlo, Avery baja la mano. Su madre, mientras, maldice en voz alta y se abalanza sobre el horno, pero suspira aliviada al ver que no sale humo cuando lo abre.

—La cena —dice—. Ya casi está.

Durante la cena, Ryan observa la forma en que la taquigrafía familiar puede utilizarse para el humor en vez de para la acusación. Dicen cosas que son perfectamente comprensibles por sí mismas —«¿Dónde está el aguacate?»—, pero que no tienen mucho sentido en el contexto de la conversación a oídos de un forastero.

Durante la cena, Avery observa lo tímido y lo reactivo que se muestra Ryan. Avery es muy consciente de lo ridícula que es su familia y se ocupa de informarle siempre que lo que dicen carece de sentido. («Hubo una época bastante lamentable, cuando tenía ocho años, en la que quería aguacate con todo. Como los aguacates son caros y no se encuentran en cualquier supermercado, era un fastidio para mis padres. Me ponían un filete y yo preguntaba: ¿Y el aguacate? O espaguetis. O, no sé, un perrito).

Durante la cena, la madre de Avery también observa lo tímido que se muestra Ryan, aunque no tiene mucho con lo que compararlo.

Durante la cena, el padre de Avery intenta hacerse a la idea de que su hijo ha llevado un novio a casa para que lo conozcan. Parece un gran paso, pero como Avery no actúa como si lo fuera, su padre trata de esconder su orgullo.

Fuera, sigue nevando.

Cuando terminan de cenar, Ryan se levanta para recoger la mesa. Todos le dicen que no hace falta, que para eso es el invitado. Pero él rechaza la negativa, incapaz de explicarles que se siente en la obligación de contribuir de algún modo. Avery y sus padres dan el brazo a torcer y aceptan que colabore en la rutina de recoger, fregar, enjuagar y secar. Surgen algunos contratiempos (una cuchara que se escurre por el fregadero, la interminable búsqueda del extremo del film transparente), pero en general Ryan se desenvuelve bien. Y así, deja de sentirse como un huésped. Así, comienza a sentir que forma parte de esa cocina, de esa gente. Mientras recogen, hablan entre ellos en vez de ver la televisión. Él responde cuando le preguntan, pero no se siente cómodo para formular preguntas a su vez.

Esto cambia cuando vuelven a ser él y Avery, cuando vuelven a estar solos. La madre y el padre de Avery se retiran, pese a que no son ni las ocho, y dicen que van a acostarse. Probablemente vean una película. Se dormirán pronto. El padre de Avery les dice de broma que los despertará al amanecer para despejar de nieve el camino de entrada. Ryan está dispuesto a contestar que le parece bien —le parece justo corresponder así a su hospitalidad—, pero Avery percibe su ánimo voluntarioso y dice en voz alta:

—No, me parece a mí que eso no va a pasar.

El padre de Avery se echa a reír.

—Venga, ya está bien —dice la madre de Avery mientras lo saca de allí. A continuación se vuelve hacia su hijo y le explica—: He dejado toallas para Ryan en el baño y sábanas para el sofá en la sala de estar, o sea, en la habitación de invitados. —Entonces se queda pensativa y los mira a ambos—. Hago bien en confiar en vosotros, ¿verdad? Todo apto para menores. Bueno, apto para mayores de trece. Os estáis conociendo y…

—¡Ya lo sabemos! —Avery se muere de vergüenza—. ¡Apto para mayores de trece!

(Ryan, por su parte, quiere que la tierra se lo trague).

—Muy bien —acepta la madre de Avery—. Ese es el trato. —Mira directamente a Ryan, que, sin saber cómo, consigue mirarla a los ojos—. El caso es que le he prometido a tu madre que dormirías en la habitación de invitados, así que tienes que dormir en la habitación de invitados. —Se gira hacia Avery—. Sin embargo, no he prometido nada sobre dónde dormirías tú, porque confío en que… os lo tomaréis con calma.

—¡Mamá! ¡Lo hemos entendido!

La madre de Avery sonríe.

—Estupendo. Y si salís, por favor os lo pido, poneos las botas.

Al principio no salen. Prefieren ir a la sala de estar, como si eso fuera lo que se espera de ellos. Se sientan en el sofá y ven el canal meteorológico en silencio, los dos delante de la versión por satélite de la tormenta. Avery agarra el mando a distancia y está a punto de preguntarle a Ryan qué quiere ver…, pero Ryan ya está viendo algo: una fotografía de Avery con su familia en Disneylandia el verano previo a tercero. Avery lleva unas orejas de Mickey Mouse y, a decir verdad, se le ve cara de bobo. No tiene ni idea de quién hizo la foto, de quién permitió que su familia molecular retuviera esa formación: Avery sonriendo en el centro y flanqueado por sus padres.

—Es una cursilada —dice—. Les pedí que la quitaran de ahí, pero les gusta meterse conmigo.

—Pues a mí me gusta —replica Ryan en voz baja—. Parece que te lo pasabas bien.

Aprendemos de los demás mediante la escucha, y en este momento Avery recuerda que, cuando Ryan fue a Disneylandia, no lo pasó muy bien. Aprende que lo que puede resultarle embarazoso a él tal vez no sea embarazoso para Ryan. Aprende que, aunque no hace falta ser cuidadoso con Ryan, tiene que tratar de no ser descuidado.

—Fue divertido —admite—. No paraba de corregir a la gente. Querían que fuera Minnie y yo estaba todo el tiempo en plan: no, ¿acaso llevo un lazo en la cabeza? Soy Mickey.

Ryan le agarra la mano.

—Pero tú eres mucho más mono que Mickey.

Avery se echa a reír.

—Ay, ¡gracias!

La foto ya no capta su atención. Ahora son sus manos, sus dedos. El epicentro de su calma, el punto de máxima conexión.

Cada uno, a su forma, experimenta un pequeño sobresalto en la comodidad de su placer. Cuando tienes que luchar por tu identidad y ganártela, siempre hay una parte de ti que considera que debes dar algo a cambio, que al alejarte de la norma a la que te han condenado corres el riesgo de alejarte también de la felicidad. Sientes que tendrás que luchar más para que alguien te ame. Sientes que tendrás que correr el riesgo de una mayor soledad para ser quien necesitas ser.

Aun así…

La mayoría de la veces, con ese pequeño sobresalto, la lucha se suavizará y el riesgo se desmoronará como un capullo roto, y sentirás que en absoluto estás solo, que hay alguien que, además de verte, te siente. Era parte de lo que intentabas conseguir y ahora ya lo tienes.

Avery cierra los ojos y se inclina hacia Ryan. Ryan cierra los ojos y se inclina hacia Avery. Durante unos minutos, dejan que esa sea su vida. Desde la habitación de sus padres llega el sonido indefinido de un programa de televisión. Fuera están las pisadas feéricas sobre la nieve. Avery nota la respiración de Ryan. Ryan tiene los ojos cerrados, pero en su mente se ve en el sofá, se imagina con la cabeza de Avery sobre el hombro.

Luego: un apretón en la mano de Ryan. Avery se incorpora. Ryan abre los ojos, se vuelve hacia él y lo ve sonreír.

—Vamos —dice Avery—. Tenemos que salir.

Es imposible que las botas de Avery le queden bien a Ryan, así que Ryan toma prestadas las de su padre (Avery jura que no hay ningún inconveniente). Se abrigan el uno al otro lo mejor que pueden: Avery envuelve a Ryan con la bufanda, tan fervorosamente que le deja el cuello momificado por unos instantes; Ryan insiste en subirle la cremallera a Avery y en ponerle el gorro, solo para posar durante un momento las manos en sus mejillas. Solo para terminar con un beso.

Todos los caminos —incluso el de acceso a la casa— han desaparecido durante esas horas. Cuando Avery y Ryan salen, el exterior está sumido en un silencio cristalino, en una oscuridad blanca. Aún nieva, pero casi como una ocurrencia tardía, como un suave repiqueteo.

Avery agarra la manopla de Ryan con la suya y lo lleva hacia el jardín. Ryan piensa por un momento en la vecina de enfrente, en los vecinos en general…, pero decide apartar esos pensamientos. Se centra en el modo en que sus botas se hunden en la nieve con cada paso. Se centra en los filamentos congelados que se posan en su mejilla. Se centra en las manoplas y en Avery, y en la profundidad del silencio que los rodea. Es un mundo sin coches, un mundo sin alarmas programadas para el día siguiente.

Avery le suelta la mano. No puede evitarlo, la nieve está demasiado perfecta para ignorarla. Ryan no entiende qué hace hasta que es demasiado tarde. Para cuando Avery ha formado la bola de nieve, Ryan apenas se ha agachado para proveerse de munición. Avery apunta. Dispara.

Da en el blanco.

Ryan contraataca, pero Avery esquiva, vuelve a disparar y acierta. Ryan forma una roca de nieve y se acerca para responder. Avery intenta zafarse, pero solo lo consigue a medias. Disparan más salvas. Más pisadas cubren el jardín.

Por fin, Ryan no aguanta más y derriba a Avery. Los abrigos son tan gruesos que casi parece una pelea de almohadas… en la que ellos son las almohadas. Es un aterrizaje suave, un placaje suave. Avery intenta escapar de Ryan, pero luego desiste. Se queda allí en la nieve, Ryan se tumba a su lado y vuelven a besarse, las pestañas con copos de nieve y las mejillas sonrojadas por el frío.

Ryan se coloca bocarriba y ambos miran el cielo y contemplan los copos caer. Como en la observación astronómica, las estrellas solo acuden cuando se las llama. La cabeza de Ryan está junto a la de Avery, ambos cadera con cadera. Avery junta las piernas como si fueran una sola extremidad. Y Ryan hace lo mismo. Su manopla izquierda encuentra la manopla derecha de Avery y se entrelazan. Entonces, a la de tres, extienden los brazos libres y los levantan en forma de alas: un único ángel de nieve más grande de lo que serían cada uno por separado.

—No pensé que haría esto ahora —dice Ryan. Una noche normal a esa hora, lo más probable es que estuviera volviendo a casa en coche.

—Lo sé —susurra Avery.

Ryan nota que el frío húmedo le empapa los vaqueros. Nota incomodidad en la nariz, que está a punto de gotear. El hueco entre el gorro y el cuello del abrigo permite que un desagradable frío se le instale en la nuca a pesar de la bufanda. Aun así, no tiene ganas de moverse.

Avery parpadea para apartar la nieve que le rodea los ojos. Escucha con atención, pero no oye más que el idioma de la nieve (leve), el idioma de los árboles (aún más leve) y el diminuto frufrú de la chaqueta de Ryan contra la suya.

—Somos las únicas personas en el mundo —dice.

—Las únicas —asiente Ryan.

Mueven las piernas. Baten las alas. Se vuelven el uno hacia el otro y, al hacerlo, alteran ligeramente la superficie del suelo, la forma del mundo. No se dan cuenta, no en estos términos. Pero lo sienten.

Unos mechones de pelo rosa asoman por debajo del gorro de Avery. Unos mechones húmedos de pelo azul se pegan al rostro de Ryan alrededor del ojo derecho. Ryan quiere volver a besar a Avery, pero le gotea demasiado la nariz. Avery se alegra de oír la quietud, de mirar al chico que tiene al lado.

Resisten.

La nieve les empapa los vaqueros. La nieve se acumula en sus abrigos y gorros. Ryan se limpia la nariz con la manopla y luego restriega la manopla en la nieve.

—Si no me equivoco —dice Avery—, creo que así es como la gente muere de hipotermia.

Suena justo como su madre. Él no se da cuenta. Ryan sí, pero para bien.

—Hora de volver al mundo real —dice Ryan.

—No —le corrige Avery—. Esto también es el mundo real.

«¿Lo es?», se pregunta Ryan, no del todo seguro.

—Sí que lo es —contesta en voz alta.

Avery se levanta y extiende la mano para ayudar a Ryan a levantarse. Ryan en realidad no necesita el impulso, pero lo acepta de todos modos.

También lo usa como señuelo para desviar la atención de Avery de la bola de nieve que acaba de formar con la otra mano.

Vuelven de la nieve: en ningún otro momento la casa se parece tanto al hogar. Avery y Ryan no aprecian lo mojados y sucios que están hasta que cierran la puerta y se quitan el abrigo y las botas. Las camisas están bien —tal vez un poco sudadas—, pero los vaqueros y los calcetines están empapados.

—Vamos a quitarte esos pantalones —musita Avery. Se echan a reír, porque ninguno de los dos aspira a convertir este momento en porno.

No es que Avery no sienta curiosidad. No es que no haya escudriñado cada retazo de piel desnuda que Ryan ha mostrado en algún momento.

No es que Ryan no se sienta tentado. Está muy lejos de sus padres, muy lejos de cualquier restricción. Pero lleva unos calzoncillos tan cutres que dan vergüenza. Y está todo tan silencioso que siente que, si se desabrocha la bragueta, el sonido de la cremallera retumbará por toda la casa y provocará la aparición repentina de los padres de Avery.

—Vuelvo enseguida —dice Avery. Corre hacia el pequeño lavadero que hay junto al garaje y siente alivio al ver que han puesto la secadora pero aún no la han vaciado. Saca unos pantalones de chándal de su padre y unos vaqueros suyos. Se apresura a ponerse los vaqueros secos, vacía la secadora y mete los mojados dentro, junto con los calcetines. A continuación, descalzo, vuelve con Ryan, le ofrece los pantalones de chándal y le indica la dirección del cuarto de baño, donde le espera una toalla seca. Ahora le toca a Ryan decir «Vuelvo enseguida» antes de ir a cambiarse de puntillas.

No están separados más de cinco minutos, pero cada uno siente la distancia, la presencia del otro en otra parte de la casa, a la espera. En el baño, después de arremangarse el pantalón de chándal para no arrastrarlo, Ryan mira el reloj y se sorprende al ver que son las diez y media. Aunque no sabe si la sorpresa se debe a que es demasiado pronto o demasiado tarde. Ambas cosas parecen lo mismo en una noche de bloqueo por la nieve.

Cuando Ryan regresa a la sala de estar, descubre que Avery ha transformado el sofá en una cama y que la está vistiendo. Aguarda un momento junto a la puerta y lo observa estirarse sobre la cama para remeter la cuarta esquina de la sábana bajera. Sin mediar palabra, Ryan suelta la ropa mojada en el suelo y se acerca para ayudar.

—Dame —dice.

Avery desdobla la sábana y le lanza la mitad a Ryan. La verdad es que nunca hace la cama si no es necesario, pero como es ahí donde dormirá Ryan, considera que debe esmerarse. Así que ahí están, alisando la superficie y moviéndose en paralelo para remeter bien los bordes y que quede pareja.

Lo siguiente, la manta. El mismo trabajo en equipo.

Las almohadas están en su sitio y la tarea está acabada. Avery mira a Ryan desde el otro lado de la cama con ganas de reptar hasta él, de derribarlo y desmontar todo lo que acaban de montar.

Pero Ryan no capta la señal. Se siente mal por haber dejado la ropa mojada tirada en la alfombra. Así que la recoge y le pregunta a Avery dónde dejarla.

—Dámela —le dice Avery.

—No, no pasa nada… Dime dónde la pongo.

—En la secadora. Por aquí.

Avery acompaña a Ryan hasta el lavadero y abre la secadora como si fuera su portero. Ryan le da las gracias y deja los vaqueros y los calcetines encima de los de Avery. Tras apretar varios botones, la ropa comienza a girar.

—¿Y ahora qué? —pregunta Avery con la esperanza de que la respuesta sea volver a la cama que acaban de hacer.

—Quiero ver más cosas en tu habitación —contesta Ryan. Es su forma de decir «Quiero conocer tu habitación», que a su vez es otra forma de decir «Quiero conocerte».

—Vale.

Si hay un atisbo de decepción en su voz, Ryan no lo nota.

Una vez en la habitación, Avery espera que Ryan se siente allí un rato. Sin embargo, Ryan se queda de pie y empieza a inspeccionar.

—De todo esto, ¿qué es lo más vergonzoso de lo que estás orgulloso? —pregunta Ryan. Nada más decirlo, le da la impresión de que no se ha explicado bien, pero Avery lo ha entendido.

—Ven —dice. Se acerca a la librería, donde un unicornio de felpa rosa custodia las obras completas de Beverly Cleary—. Te presento a Gloria, que fue, sin lugar a dudas, mi mejor amiga durante muchísimo tiempo. Éramos casi inseparables. Antes era mucho más chillona, pero se ha descolorido. Supongo que eso nos habrá pasado a los dos. Mis padres no sabían cómo gestionar el enorme afecto que le tenía, pensaban que podía aspirar a algo mejor en el departamento de mejores amigos. Eran incapaces de entender que la había convertido en la parte de mí que necesitaba escuchar…, aunque fuera en forma de unicornio. Pero, bueno, mis padres tuvieron que desaprender muchas cosas. Todos tuvimos que desaprender. Y todavía nos pasa. Te pasa a ti, me pasa a mí. Somos nuevos en esto.

Ryan se acerca a Avery y se queda delante de él.

—Sin duda, soy nuevo en esto —dice.