Contenu

Titre

Avertissement

Dédicace

Préface de Beate Klarsfeld

Avant-propos de Werner Schneider

Dans la gueule du loup !

Dénazification et dénuement

Douce France ?

Vol au-dessus de la Norvège

"Kreufileu" en Normandie

Mine de rien

De l'humanité

"Was ist denn los ?"

Se révolter et/ou mourir

Réfractaires au travail ?

Grand froid du front

Capitulation décalée

Transfert vers l'enfer

L'apprenti pilote

La fin de la faim ?

Le parfum de la liberté

Ultime enfermement

Simili-libre

Une union franco-allemande bien avant l’heure

Comment la petite histoire s'inscrit dans la grande Histoire (Notes de travail)

Note de travail n° 1

Note de travail n° 2

Note de travail n° 3

Note de travail n° 4

Note de travail n° 5

Note de travail n° 6

Note de travail n° 7

Note de travail n° 8

Note de travail n° 9

Note de travail n° 10

Note de travail n° 11

Note de travail n° 12

Note de travail n° 13

Note de travail n° 14

Note de travail n° 15

Note de travail n° 16

Confidences pour confidences

Dans la même collection

Copyright

À Mélanie, Julie, Muriel, Éloïse et Clarisse,

ainsi que tous les petits,

à Maman et à Gérard,

à Hardy et Christina,

à Sadikhe

et à tous ceux qui nous ont soutenus

dans notre démarche.

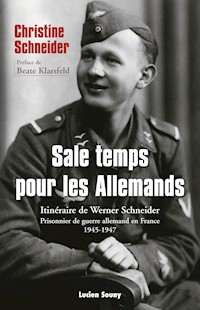

Préface

Acte de piété et d’amour filial, ce livre donne également une consistance personnelle à une lacune historiographique qui est celle du sort des prisonniers de guerre

allemands (PGA) en France : pour la plupart, ils ne furent pas traités comme l’exigeaient les conventions de Genève et beaucoup (le nombre reste toujours indéterminé) sont morts dans des conditions encore mal définies et insuffisamment décrites.

En retraçant le parcours de combattant puis de prisonnier de son père, Werner, Christine Schneider réussit à le faire revivre comme si c’était lui qui tenait son journal pendant les années quarante. Avant de devenir copilote navigateur dans la Luftwaffe en Norvège, Werner avait affronté les grands froids et les partisans en Union soviétique. Il s’en était sorti. Prisonnier des Britanniques puis des Américains, il n’eut pas la chance de mon père qui fut libéré dès l’automne 1945 et qui retrouva aussitôt sa famille. Werner, comme des centaines de milliers de soldats, fut livré aux autorités françaises pour aider à la reconstruction de la France, aux travaux agricoles ainsi qu’au déminage des régions côtières. Démineur dans la Manche, Werner s’en sort encore, car il est un as de la mécanique et a beaucoup de sang-froid, mais il souffre terriblement de la faim

comme on peut en souffrir à vingt-deux ans et quand on effectue un travail épuisant et périlleux où les pertes humaines sont nombreuses.

Début 1947, Werner est transféré à Thorée-les-Pins dans la Sarthe, un immense camp de PG qui est un véritable mouroir où on les affame, où ils ne sont pas soignés, où les conditions matérielles sont lamentables, où ils sont trop faibles pour travailler. Werner parvient à se faire transférer à l’arsenal de Rennes comme armurier et son habileté technique lui permet d’améliorer son existence. En octobre 1947, il devient travailleur civil libre à Villerupt en Moselle dans une fonderie employant deux cent cinquante Allemands.

Il reprend contact avec sa famille en Allemagne de l’Est où il refuse de vivre, rencontre une jeune Française et décide de s’installer en France et d’y fonder une famille. Il réussira. Sa fille a voulu non seulement faire le récit de ce qu’avait vécu son père, mais aussi lever le voile sur ce que fut trop souvent la condition en France

d’un million de PG allemands. Elle fournit à ce sujet des informations précises et utiles sur les différents aspects de ce problème.

Le manuscrit de Christine Schneider m’est arrivé alors que mon mari préparait la pose d’une stèle, la première en France, à la mémoire de quatre cent soixante-trois PGallemands morts au camp de Rivesaltes en moins de cinq mois entre le 15 août et le 31 décembre 1945. À la tête de l’association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France, il a pris cette initiative parce que Rivesaltes a été de 1939 à 1942 un camp très dur où ont souffert les républicains espagnols, les gitans et les Juifs étrangers. Deux mille trois cents de ces derniers ont été déportés et environ deux cents ont perdu la vie dans ce camp de la zone libre où Vichy était souverain. Il y a vingt-cinq ans, Serge a édifié une stèle pour les victimes juives, et d’autres stèles ont suivi pour les autres catégories de victimes de ce camp. Manquait encore une stèle pour les PG allemands. Elle a été installée le 25 mai 2018 en présence de l’ambassadeur d’Allemagne en France et Serge a déclaré dans son allocution :

« Quand on recherche la vérité historique, il faut être intransigeant et ne pas écarter les événements qui peuvent vous paraître embarrassants ou allant à l’encontre de l’opinion publique. Force était de constater que ces PG avaient été victimes, de la part de ceux qui avaient la responsabilité de ce camp, de la même inhumanité que les internés qui les avaient précédés. La grande masse de ces prisonniers de guerre étaient des militaires et il n’y avait pas à engager de représailles contre eux, sinon de les faire travailler en appliquant les conventions

de Genève que les autorités militaires allemandes avaient généralement appliquées aux prisonniers de guerre français.

« Beaucoup de nos familles juives ont été victimes de l’inhumanité ; mais nous n’avons pas le droit d’en faire état et de fermer les yeux quand cette inhumanité s’est abattue sur d’autres, même s’ils portaient l’uniforme allemand.

« Nous n’avons jamais cessé de lutter contre l’impunité des criminels nazis, mais nous n’avons jamais demandé ou accepté que l’on persécutât des Allemands parce qu’ils étaient allemands. C’est pourquoi nous avons pris l’initiative de cette stèle ; en toute humanité. »

Je recommande chaleureusement ce livre, très attachant, de Christine Schneider, qui coïncide ainsi avec le rôle de notre association, aussi paradoxal que cela puisse paraître.

Beate Klarsfeld

AVANT-PROPOS

Les Allemands de ma génération ne sont pas tous des criminels de guerre…

Lorsque j’ai raconté mon parcours de « prisonnier de guerre en France après 1945 », ici comme en Allemagne on m’a regardé pratiquement comme un affabulateur. Il y a même certains membres de ma famille française qui ne croyaient pas qu’un Allemand ait pu subir autant de mauvais traitements. Il faut dire qu’on ne parlait jamais de ces événements-là dans les films ou les journaux.

Le livre écrit par ma fille Christine est mon témoignage, c’est ce que j’ai vécu personnellement. Avant que mes souvenirs ne soient moins bons, et vu que mes

camarades sont sans doute pour la plupart décédés, il fallait témoigner pour que les jeunes et moins jeunes générations sachent. Que chacun puisse se forger une opinion personnelle de ce qui s’est alors passé, car l’Histoire n’est pas seulement celle des vainqueurs.

Werner Schneider, été 2018, 95 ans

Dans la gueule du loup !

Malgré tout et jusqu’ici, Werner avait pensé qu’il était né sous une bonne étoile, que seule la chance l’avait protégé des mille et une morts qu’il avait frôlées de près pendant tous ces mois de guerre. Il s’estimait heureux d’être toujours de ce monde, tant de ses camarades ne répondaient plus à l’appel… Mais là, à ce moment présent, un grand doute envahit son esprit. Au fur et à mesure de l’escalade laborieuse des parois du wagon pour se hisser à l’air frais, le doute s’installa. Un wagon-tombereau…

Le train finit de s’immobiliser à grand bruit de ferraille dans une petite gare rudimentaire, près de Bretzenheim, au sud de Mainz. La lumière le fit cligner des yeux en même temps qu’il ressentit la fraîcheur douce de l’air. Werner avait eu tant de mal à apprivoiser l’infinie froidure de la Norvège, à faire en sorte qu’elle ne soit plus un ennemi permanent mais juste un élément dont il fallait tenir compte… Alors, plus on descendait vers le sud, plus il sentait une agréable chaleur l’envahir. Pourtant, un frisson le parcourut à cet instant précis.

Dans son uniforme, Werner ne se différenciait pas des milliers d’autres militaires allemands qui peuplaient ce train fantomatique. Seule la bande

argentée qui entourait le col de son manteau permettait de savoir qu’il était sergent, le grade le plus bas de sa catégorie. Mais là, et pour cause, on ne distinguait même plus la couleur qui ornait le vêtement de chacun. Malgré les événements, il avait réussi à sauver sa casquette militaire, ce dont il se félicitait souvent. Voyageant debout, la tête arrivant à peine à hauteur des bords supérieurs du wagon, ou affalés par terre, ces sous-officiers étaient en piteux état. Outre la crasse qui s’accumulait, ils étaient tous plus ou moins barbouillés de la poussière noire de charbon qui s’envolait du fond de ce wagon où ils avaient été embarqués comme du bétail, une quarantaine de têtes par wagon. Mais pour des animaux, on aurait mis une bâche de protection, pensait Werner à chaque fois…

Au moindre mouvement des pieds ou du corps, au moindre souffle de vent un peu

virulent, un nuage noir plus ou moins épais s’étalait dans l’air comme un brouillard farceur, gênant la vue, s’insinuant dans le moindre orifice – bouche, narines, yeux, oreilles… – pour retomber ensuite, et obscurcir un peu plus les vêtements tristes de l’armée allemande en déroute. Et les visages inquiets et amaigris des soldats plus rasés.

Chacun gardait précieusement contre lui son barda dans lequel il y avait un équipement militaire de rechange sale. Pour les plus chanceux une couverture, et

une gamelle, mais plus d’arme. Les objets personnels avaient déjà été récupérés à Elverum près du port d’Oslo, ce qui avait quelque peu diminué la valeur affective de ce sac, et contribuait à ce sentiment général partagé, d’être eux-mêmes diminués. Des hommes à l’avenir plus qu’incertain. Quarante à cinquante par wagon, âgés de dix-huit à plus de cinquante ans.

Depuis trois jours, ils occupaient leur temps à somnoler lorsque le train ne les secouait pas trop, qu’il ne pleuvait pas, qu’il ne ventait pas. Qu’on n’était pas arrêté dans l’une des multiples gares où se précipiter pour aller boire quelques gorgées d’eau, avant qu’un autre ne prenne la place devant le malheureux robinet du quai. Ou pour faire

ses besoins à la va-vite dans un lieu improbable…

Werner avait hâte d’arriver, d’être enfin nourri, car il avait senti ses forces le quitter progressivement au

fil de cette longue journée d’une dizaine d’heures sans aucun repas. À vingt-deux ans, grand, les cheveux fins et châtain clair, il s’était habitué aux dimensions de son corps un peu trop anguleux, tout en jambes. Si souple qu’il pouvait compter sur lui dans n’importe quelles conditions. Son visage était assez beau malgré des traits peu réguliers, mais il exprimait rarement ce qui était le fond de sa pensée. Sauf que, parfois, ses yeux bleu clair pouvaient attraper le regard de son

interlocuteur et il l’amenait alors dans l’objet de ses élucubrations intellectuelles sans que l’autre s’en soit seulement aperçu.

Lorsque le crissement des ferrailles ferroviaires se fut totalement calmé, Werner se leva en titubant. Et comme tout le monde dans le wagon avait agi de

même, les corps des uns tinrent debout les corps des autres. Il grimpa à son tour ; caler les pieds encharbonnés sur les longerons métalliques, attendre que ceux d’au-dessus aient sauté, et y aller enfin. Chancelant sur le quai brutal, au milieu d’autres affaiblis comme lui.

Avec stupeur, Werner s’aperçut que oui, il avait bien vu du haut du wagon, juste avant de sauter ; un seul regard circulaire avait suffi… Plein de soldats en uniforme marocain patrouillaient le long du train, le fusil

à la main ! Il les reconnut tout de suite à leur tenue spécifique et à leur teint mat. Le frisson avait eu lieu à ce moment précis, juste quand Werner comprit que sa chance habituelle était sans doute en train de lui tourner le dos.

Certes, depuis la Norvège, il s’était passé des choses très inhabituelles dans sa vie réglée de personnel volant de la Luftwaffe – pour autant que la vie en temps de guerre soit réglée. C’est aussi depuis tout ce temps-là qu’il pensait vraiment être pris en charge par les Américains pour rentrer chez lui ! C’est d’ailleurs ce que leur avait dit le commandant US au camp de Wilhelmshaven, où avaient été réunis tous les militaires allemands, affectés comme lui en Norvège pendant la fin de la guerre : « Les gars du coin, vous prenez vos bardas et vous rentrez chez vous. Les autres,

vous serez acheminés à Bretzenheim où vous serez démobilisés. Puis vous recevrez des papiers et de l’argent, et vous pourrez aussi rentrer chez vous ! » En voyant lesdits gars prendre leur sac et simplement partir, en observant que

seuls trois soldats américains déambulaient nonchalamment autour d’eux, Werner n’avait pas mis en doute leurs déclarations. C’est également là qu’il avait vu pour la première fois de sa vie un être humain noir de peau, en chair et en os à proximité de lui. Et ça l’avait beaucoup impressionné.

Depuis qu’ils avaient quitté le camp où on leur avait pris tout ce qui représentait une quelconque valeur marchande, l’idée de fuir ne lui était pas venue à l’esprit une seule seconde. Ni à ses camarades de voyage d’ailleurs ! Alors pourquoi étaient-ils gardés maintenant ?

Décontenancé, debout sur le quai, Werner, le premier, lança d’une voix cassée qui couvrait difficilement les bruits, avec son accent berlinois si caractéristique :

— Eh, les gars, vous avez vu tous ces soldats marocains qui gardent le train ? Vous avez vu ça ?

Avant que ne retentisse une réponse, les regards se portèrent un peu plus loin sur le quai, où étaient arrivés en groupe une dizaine d’hommes allemands, des civils loqueteux. Ils tendaient des mains avides vers eux

en attirant leur attention d’une manière ou d’une autre. Werner se laissa accoster par le plus proche. La cinquantaine fatiguée, le gars, qui portait un vêtement aux manches trop courtes, lui dit près de l’oreille en soufflant :

— Vous allez à Bretzenheim ?

— C’est ce qu’on a cru comprendre…

— Mais là-bas on va vous enlever tout ce que vous avez encore. Donne-moi ta montre ! ajouta-t-il avec un regard oblique sur la poche de Werner. Vous êtes prisonniers de guerre1 !

Werner était resté sans voix quelques instants, le regard vide. Puis il avait détaché, sans plus y réfléchir, la chaîne de sa montre de gousset et l’avait contemplée une dernière fois. Celle de son papa parti trop tôt, lui aussi à cause de la guerre contre les Français. Tout ce qui restait de lui et dont Werner avait hérité du fait de son rang dans la fratrie au moment de partir au régiment, une grosse belle montre un peu désuète. Foutu pour foutu, il la tendit à ce pauvre homme. D’autres comme lui se défaisaient avec difficulté d’un bracelet, d’une alliance… quand déjà la locomotive siffla et le train s’ébranla.

Course pour se hisser. Ce qu’il venait de comprendre fut vite partagé par tous les soldats du wagon : on ne les ramenait pas chez eux, on leur avait menti ! Ce qui semblait impensable dans la mentalité très droite de Werner. Des militaires – certes américains – leur avaient menti ! Pas de retour à la maison, non ! Ces Américains n’étaient pas là pour donner un coup de main au rapatriement des soldats allemands, non, ils étaient là en tant que vainqueurs, et les amenaient comme de dociles agneaux se faire

croquer… dans un camp où ils seraient livrés aux ennemis ! Dans la gueule du loup… Mais ils étaient trop estourbis pour essayer de lutter d’une manière ou d’une autre avant l’arrivée. Ils retombèrent dans de grandes volutes de magma noir.

Werner se disait que, cette fois, il était du mauvais côté de la barrière, du très mauvais côté même, prisonnier de guerre de ses anciens ennemis. Il se sentit infiniment las. Et

fâché contre lui-même ! Werner s’en voulait de ne pas avoir compris la situation plus tôt. Mais oui, il aurait pu trouver étrange que ce soit des Américains qui les acheminent d’un point à un autre. Ou s’étonner qu’on les amène à Bretzenheim, centre-ouest de l’Allemagne, alors que tant d’autres comme lui habitaient au nord-est… Dire qu’il aurait pu se sauver à chaque gare où ils descendaient tous systématiquement, et remontaient également de manière mécanique dans cet horrible wagon, quand ils ne couraient pas derrière pour le rattraper ! Avec trois soldats américains qui déambulaient sans conviction aux alentours.

Il réalisa aussi que, sans nouvelles de sa famille, il était peu enclin à envisager de se sauver. Wanda, sa mère, Max, son frère, et Charlotte, sa grande sœur, étaient restés à Berlin. Il savait également que la ville avait été bombardée. À quoi ressemblait la maison maintenant ? Ce qui expliquait peut-être qu’il n’avait plus aucune nouvelle depuis six mois… Se sauver pour aller où ? Depuis la fin de la guerre, pour lui le 9 mai 1945, il s’était juste donné comme mission de ramener sa peau dans le meilleur état possible quelque part en Allemagne…

Le train s’immobilisa de nouveau à Bretzenheim, dix minutes après le coup de matraque au moral qu’ils venaient de subir. Ils se levèrent encore moins prestement qu’auparavant, et, pour certains, les jambes toutes molles. Et là, première image de champs d’automne éclatants du soleil de la mi-journée…, grouillants de militaires marocains qui viennent se ranger en colonnes devant

le train. Ceux qui leur ordonnèrent de descendre rapidement du wagon se tenaient sur la droite, un grand et

deux plus petits, apparemment un sergent – tiens, comme moi ! se dit Werner – et deux soldats. Mais Werner, comme les autres, se demanda une nouvelle fois

pourquoi des Marocains au lieu des habituels Américains qui les accompagnaient depuis le début du voyage. Et pourquoi autant ? Il n’osait se résoudre à penser que le gars à la montre avait dit vrai. Et chassait cette idée dès qu’elle affleurait à sa conscience.

Une fois debout au milieu de nulle part, la rase campagne, il constata à quel point ses camarades et lui-même étaient sales, et avaient du mal à se tenir droits. Il regarda autour de lui et aperçut des hommes blessés à la tête… ; sans doute s’étaient-ils cognés contre une paroi du wagon. D’autres boitaient plus ou moins ; Werner pensa aux chutes faciles lors de la descente en catastrophe dans les

gares. D’autres encore, complètement épuisés, se tenaient un peu voûtés malgré leur jeune âge.

On les poussa et les tira tant bien que mal pour former des rangs d’environ quinze hommes, les uns derrière les autres. Puis les rangs ainsi formés se tournèrent pour faire face à ce qui, sur leur droite, avait semblé à Werner, au premier coup d’œil, être des champs de pommes de terre fraîchement labourés. Tiens, il y avait aussi une dizaine de miradors d’environ trois mètres de haut. Non pour la chasse, se dit Werner en observant leur structure.

Mais pour garder tout ce bétail humain dont il faisait partie, il en eut alors la vive conscience, comme un

coup de vrille dans le cerveau. Il se rendit compte aussi que de grands carrés d’à peu près cent mètres de côté étaient délimités par des fils de fer barbelés d’une hauteur qu’il estima à deux mètres cinquante, certains déjà occupés par des morts-vivants plus ou moins couchés sur le sol. Un entrepôt à l’horizon, quelques tentes et c’est tout, rien de plus… Ça, un camp de prisonniers ?

Deux minutes plus tard, et après une marche de quelques centaines de mètres sur un sentier boueux, les soldats les poussèrent par paquets dans le carré droit devant eux, à travers une ouverture dans les barbelés, et leur ordonnèrent d’étaler leur couverture à terre pour la fouille. Va-t-on encore nous regarder entre les fesses ? Comme avec les Anglais en Norvège… À plus d’une centaine sur ce petit bout de terrain, ce fut la pagaille quelques minutes,

l’espace étant tellement réduit que chaque couverture débordait sur celle des autres. Très las mais méthodiques, ils finirent par trouver rapidement une organisation. Les ventres étaient désespérément vides, et ils s’affalèrent aussitôt la couverture étalée pour ceux qui en avaient une, chacun sur la sienne sans plus le souci de se

comporter en militaires. Désespérance. Et pour se garantir un endroit personnel.

Des soldats circulaient au milieu des prisonniers, les poussaient du bout de

leur fusil pour qu’ils s’activent et sortent tout ce qui pourrait rester dans les paquetages, les poches,

les chaussures et chaussettes complètement noircies… Ils recherchaient des médailles ou insignes, ou tout signe distinctif, et bien sûr n’importe quel objet monnayable. Un mot revenait souvent dans la bouche des

gardes, un mot qui sonnait d’une telle façon qu’il attirait les oreilles allemandes : « boche ». Werner comprit rapidement.

En quelques minutes seulement, les couvertures furent en triste état ; la terre très humide collait en gros blocs aux chaussures. Comme certains avaient un besoin

incompressible d’aller aux toilettes, on leur indiqua de grands baquets en ferraille, sur les

bordures desquels il fallait s’asseoir pour déféquer. Ces baquets étaient ensuite transportés par des équipes déjà formées lors de leur arrivée au camp.

C’est un « ancien », présent depuis quelque temps, qui racontera à Werner comment ça se passait ensuite. Les équipes transbahutaient ces baquets dehors, à l’extérieur des barbelés. De grandes fosses communes aux dimensions démesurées, et, au dire des équipes, remplies de cadavres d’Allemands entassés, en constituaient l’horrible réceptacle. L’équipe avait en effet pour ordre de se débarrasser du contenu en le jetant sur les corps déliquescents, ou aux proches alentours de ces tristes tombes.

Dix-sept fosses… Werner ne voulut pas y croire tant qu’il n’eut pas suivi des yeux l’une des équipes, et constaté par lui-même que oui, il y avait là dix-sept fosses. Il les avait comptées une à une en s’y reprenant à plusieurs fois sur plusieurs jours. Car en dehors d’un ordre contraire, il était interdit de se mettre debout. Et que oui, on y jetait les latrines. Il

pensait à ce que les équipes racontaient, tous ces cadavres de prisonniers allemands sans aucune sépulture, mélangés aux excréments comme s’ils en étaient eux-mêmes. Ah ! voilà comment on va nous considérer ! se dit Werner avec le sentiment d’être complètement exsangue. Il s’allongea lourdement sur sa couverture imbibée d’eau boueuse, et, pour ne pas penser, s’endormit en deux secondes1 et 2.

Dénazification et dénuement

Werner fut réveillé par un coup au côté droit. Retour en trois secondes à sa réalité nouvelle d’être prisonnier, et de l’être dans ce bourbier. Un soldat lui ordonna de le suivre. Werner se leva aussi

vite qu’il le put, tout en ressentant des vertiges et des éblouissements. La dizaine de ses compagnons, ceux du wagon qui finalement étaient restés ensemble jusqu’ici, furent sommés de faire de même. Ils se suivirent, déambulèrent entre les corps plus ou moins allongés, se prenant parfois les pieds dans des membres qui dépassaient. Que le soldat marocain de l’armée française aidait à ranger à coups de pied, sinon de crosse. Avec des mots français incompréhensibles, dont pourtant le sens ne leur échappait guère, ils sortirent du carré et cheminèrent en silence jusqu’au campement qui se tenait à l’extrémité du terrain. Werner et les autres n’en menaient pas large, l’heure était peut-être venue pour eux d’aller rejoindre les camarades dans les fosses communes… Ils n’eurent pas longtemps à attendre pour connaître le sort qui leur était réservé.

Dans une tente militaire, cinq à six officiers français – des gradés, se dit Werner en observant leur uniforme –, assis sur des chaises placées derrière des bureaux en bois fatigué, les invitèrent un à un à s’approcher. Werner s’avança le premier. L’homme, blond, aux yeux bleus, plutôt jeune, avec un visage pointu, parlait un excellent allemand ; sans doute un Alsacien. Ce qui le rendit à priori sympathique à Werner, du fait de la langue partagée. Mais tout dans son attitude montrait qu’il ne devait jamais exister de confusions sur son origine, que ces prisonniers

allemands n’avaient rien à voir avec lui. Il regarda Werner en détaillant ses traits et son allure, puis se mit à poser une série de questions auxquelles Werner répondit pendant une dizaine de minutes. Dix minutes debout quand on n’a plus aucune force…

— Votre nom ?

— Schneider.

— Prénom ?

— Werner.

— Date et lieu de naissance ?

— 17 avril 1923 à Berlin.

— Noms, prénoms, âges et nationalités des parents ?

— Schneider Max, Allemand, décédé le 13 juin 1930, et Malz Wanda, Allemande, quarante-cinq ans.

— Où se trouve actuellement votre mère ?

— À Berlin, je crois.

— Noms et prénoms des frères et sœurs ? Indiquez aussi leur âge, leur activité et le lieu où ils se trouvent actuellement.

— Schneider Gertrude, vingt-six ans. Je sais qu’elle est en Autriche avec son mari. Ensuite, Schneider Charlotte, vingt-quatre

ans. On m’a dit qu’elle est à Berlin, mais je ne sais pas ce qu’elle fait. Puis Schneider Max, vingt ans, blessé au bras en Italie. Il doit être à Berlin maintenant, je n’en suis pas sûr, il faisait la guerre en Italie.

L’homme écoutait tout en lisant des notes que Werner n’arrivait pas à déchiffrer de l’autre côté du bureau. Lorsqu’il essaya, l’officier leva les yeux et accrocha son regard avec une nuance menaçante. Werner baissa les siens, n’ayant aucune énergie pour soutenir une situation de pure prestance. Le militaire ne nota rien

malgré son stylo à la main, et Werner se demanda s’il savait déjà tout cela.

— Date d’entrée dans l’armée ?

— 30 mars 1942.

— Comment se fait-il que vous ayez été appelé sous les drapeaux à dix-neuf ans et non pas dix-huit ? interrogea-t-il après quelques secondes de réflexion.

Son air en disait long sur l’exigence de précision dont il ferait preuve.

— J’étais en apprentissage, à l’usine Siemens à Berlin, ajusteur-outilleur, alors on m’a laissé un délai pour que je puisse passer mon diplôme.

— Caserne d’affectation ?

— Douai, caserne Corbineau.

— Ah ! en France donc. Un occupant ! Quels contacts avez-vous eus avec la population française à cette époque ?

— Aucun les deux premiers mois. On n’avait pas le droit de sortir de la caserne. Par la suite, on nous a ordonné d’éviter la fréquentation de la population française.

— Ah bon, pour quelle raison ?

Et l’homme le regarda de nouveau avec un air méprisant. Werner se dit alors qu’il devait bien mesurer ses paroles.

— Pour ne pas donner involontairement des informations à caractère militaire. Enfin, je crois ! De toute façon, nous n’avions pratiquement aucun temps libre.

L’homme demanda à Werner s’il était inscrit au parti national-socialiste, depuis combien de temps, ce qu’il y avait fait jusqu’à l’armée, les dates exactes des moindres événements auxquels il avait participé, avec quelle mission, et ce qu’il avait encore comme contact avec le parti aujourd’hui. Werner ne répondit pas grand-chose parce qu’il n’avait effectivement pas grand-chose à raconter. Oui, il avait été dans les Jeunesses hitlériennes, après la mort de son père et comme tous les jeunes du quartier, c’était de toute façon obligatoire, mais il n’avait participé à aucun événement particulier, aucune rixe ou bagarre, ni individuellement, ni en groupe.

Le seul grand événement marquant pour ce jeune Berlinois : avoir été enfant de chœur aux Jeux olympiques de Berlin en 1936. Et y avoir aperçu Hitler, Jesse Owens et Pierre de Coubertin ; mais ça, il n’eut pas envie de le confier à ce militaire hostile. Ensuite l’apprentissage, puis l’armée, et la formation de personnel volant dans la Luftwaffe, avec une affectation

au nord de la Norvège après un court passage sur le front russe.

L’Alsacien nota tous les détails, demanda des précisions, des noms, des lieux, tenta de piéger la mémoire de Werner avec des questions qui finalement se recoupaient. Il essayait

visiblement de mesurer le degré de responsabilités qu’avait assumées ce sous-officier allemand. Qui n’en était peut-être pas un ! En lui demandant par exemple s’il avait gardé des prisonniers de guerre…

C’est du moins l’opinion qu’eut Werner lorsqu’il se remémora le déroulement de cet entretien, affalé sur sa couverture. Par les anciens du camp, il apprendra que, dans le cadre de

la campagne de dénazification des Allemands – et Werner crut avoir mal entendu, tant le terme lui parut étrange –, cet entretien permettait de faire un tri pour dépister les SS qui pourraient tenter de se cacher parmi eux.

Le militaire le réinterrogea également sur les activités de chacun des membres de sa famille avant et pendant la guerre, leur lien avec

le parti… Mais Werner n’avait toujours pas grand-chose à raconter, personne n’y ayant eu des responsabilités particulières. Après les Jeunesses hitlériennes, chacun avait été pris par la construction de son existence, apprentissage et armée pour les garçons, et, pour les filles, se marier, faire des études ou des enfants…

Enfin, la question lui fut posée de savoir quelle était son opinion sur Hitler et le nazisme. Werner sentait ses forces le lâcher et le vertige tout proche. Il répondit spontanément tout en s’interrogeant mollement, se demandant, du tréfonds de lui-même, s’il n’était pas en train de se condamner à mort par les réponses qu’il apportait.

— Grâce à lui, tout d’un coup à la maison, on n’était plus honteux de la défaite de la guerre de 14 parce que, tout d’un coup, on s’est rappelé qu’on est des Allemands, cette défaite nous ayant donné le sentiment qu’on était des propres à rien. D’autant plus qu’à cette époque, on savait qu’on avait sept millions et demi de chômeurs. Donc la pauvreté était partout, chez nous notamment, et, tout d’un coup, on a repris espoir. Hitler a supprimé le chômage et il a redonné de la respectabilité aux pauvres.

— Comment cela ? Développez !

— Il fallait que quelque chose se passe, or le mark allemand de l’époque n’était pas basé sur l’or, mais sur les propriétés de l’État, comme par exemple les bâtiments, les stades, les routes. Hitler a augmenté le nombre de routes pour augmenter le capital qui garantit le mark, et ces

routes devaient servir à quelqu’un, donc il a fait produire des voitures. Mais il fallait tout d’abord créer des usines qui fabriquent de l’acier, puis qui transforment l’acier en voitures. Comme il y avait le blocus américain qui empêchait que de la marchandise entre en Allemagne, il fallait aussi remettre en

route les mines de fer. Finalement, tout ça donnait du travail.

— C’est bien gentil tout ça, mais vous ne dites rien des millions de Juifs que votre peuple a assassinés…

Werner se demanda de quoi ce militaire lui parlait. Des millions de Juifs

assassinés ? Il regarda l’homme dans les yeux, avec des points d’interrogation au fond des siens. Réellement, il ne savait pas de quoi il s’agissait ! Les quelques informations auxquelles il avait eu accès en Norvège n’avaient jamais évoqué cette question ! Sensation de malaise profond, de coton dans les jambes, un peu comme lorsqu’on s’enfonce encore plus profondément dans un cauchemar.

Vu qu’il était au bord de l’évanouissement, on le reconduisit au fond de la tente et il s’endormit instantanément en position assise pendant que ses camarades étaient interrogés à leur tour. Dans son sommeil, il repartit du côté de l’enfance et de ce qui venait d’être évoqué avec le militaire.

Sa mémoire le ramena à la maison, à sa petite enfance dans l’appartement familial dont les senteurs familières lui revinrent aux narines. Le plat de choucroute crue que sa mère laissait volontairement sur la table de la cuisine, sachant que ses enfants

ne manqueraient pas d’y plonger les doigts en passant. Werner, comme ses frères et sœurs, avait toujours un peu faim ; comme c’était délicieux, ce goût de chou salé et la saveur du croquant ! Le plat ne faisait pas long feu…

Puis sa mémoire l’amena dans un rêve, on ne sait pourquoi, dans le square à un kilomètre de la maison, en plein Berlin des années trente, où de plus en plus souvent des « Chemises brunes » se battaient avec les communistes. Il y avait un autre parti qui faisait

beaucoup de bruit, c’était les socialistes, et ça se battait finalement en triangle. L’enfant de sept ans qu’il était ne comprenait pas ce qui se passait là, et, sagement, il évitait les endroits et les moments où ça se déroulait. D’ailleurs, c’était souvent le soir !