Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

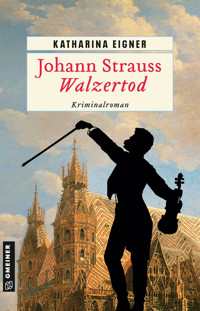

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Arzthelferin Rosmarie Dorn

- Sprache: Deutsch

Der dienstälteste Hypochonder aus Rosmarie Dorns Praxis treibt tot im Almkanal. Dessen Ableben aufzuklären ist eine harte Nuss für die Arzthelferin - besonders, als sich herausstellt, dass der Tote offenbar etwas über ihre Vergangenheit als Findelkind wusste. Als eine weitere Leiche auftaucht, nimmt der Fall Fahrt auf. Welchen Part spielt die Geigerin Kalliope in diesem Drama? Warum musste eine Chorsängerin sterben? Und wie überholt man einen ehrgeizigen Polizisten beim Ermitteln? Die Spuren führen Rosmarie zur Philharmonie Salzburg …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 404

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Katharina Eigner

Salzburger Saitenstich

Kriminalroman

Zum Buch

Exitus Rettenbacher! Der Tod war sein Lebenszweck – der leblose Körper des Hypochonders Rettenbacher ist dennoch kein schöner Anblick. Aufgeschwemmt und mit einem großen Rätsel um den Hals, wirft sein Leichnam Rosmarie Dorn aus der Bahn. Als Arzthelferin fühlt sie sich dazu verpflichtet, den Tod ihres Lieblingspatienten aufzuklären und übernimmt die Ermittlungen. Es wirken mit: ein liebestoller Onkel, eine übereifrige Geigerin, Tante Martha, ein Pate und ein Polizist –so knackig wie frisch gepflückt. Molto vivace! Außerdem bekommt Rosmarie endlich den Hauch einer Chance, ihre leiblichen Eltern zu finden. Statt auf der Ermittlungsbremse zu stehen, will ihr Ehemann Laurenz diesmal die erste Geige spielen, und Sohn Max steht am Rande einer Katastrophe. Rosmarie braucht Nerven aus Stahl und verfolgt eine Spur, die sie zur Philharmonie Salzburg führt.

Katharina Eigner, Jahrgang 1979, ist in Salzburg aufgewachsen und flirtete an der Uni Wien mit Publizistik und Kunstgeschichte, bevor sie nach Salzburg zurückkehrte. Dort absolvierte sie eine kaufmännische Ausbildung. Neben ihrer Arbeit schreibt sie Krimis, Thriller und Kurzgeschichten und fegt leidenschaftlich gern übers Parkett. Sie ist Mitglied der Salzburger Autorengruppe, des Syndikats und der Krimiautorinnen und -autoren Österreichs. Für die Mörderischen Schwestern verfasst sie monatlich Kolumnen. Katharina Eigner lebt mit ihrer Familie am südlichen Stadtrand von Salzburg. Mehr Informationen zur Autorin unter: www.katharina-eigner.at

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart unter Verwendung einer Stickerei von Herbert Eigner

ISBN 978-3-8392-7642-6

Zitat

»Verstoßen sei auf ewig!

Verlassen sei auf ewig!

Zertrümmert sei’n auf ewig

alle Bande der Natur!«

Wolfgang Amadeus Mozart, Die Zauberflöte

Vorbemerkung

Ein Glossar zu den Salzburgischen Ausdrücken findet sich hinten im Buch.

Prolog

Beim Probespiel entscheiden die ersten Takte: Sein oder nicht Sein, Weiterkommen oder Ausscheiden? Man braucht Willenskraft und Fleiß. Runde eins passiert hinter dem Vorhang, man spielt als Nummer, als unsichtbarer Niemand. Der Vorhang ist eine wärmende Decke, ein Schutzschild für beide Seiten, Musiker und Kommission. Die Optik hat Pause, es geht allein um das Spiel. Drei Minuten lang, danach ist alles vorbei. 180 Sekunden, um die Kommission zu überzeugen, zu überwältigen, bestenfalls sprachlos zu machen. 180 Sekunden, um es in Runde zwei zu schaffen. Es braucht technischen Feinschliff, die richtige Interpretation und Nerven aus Stahl. Wer spielt das Stück am besten? Wer nimmt sich selber aus dem Rennen? Das Violinsolo aus Tschaikowskis Schwanensee ist berühmt und gefürchtet zugleich. Ein Mix aus Schwermut, Grazie und Virtuosität. Ich habe mich monatelang auf diese eine Stelle vorbereitet, habe sie studiert, inhaliert, verinnerlicht. Ich habe sie alle in Grund und Boden gespielt, weggefegt habe ich sie mit meiner Kunst! Niemand konnte mir das Wasser reichen, das war von Anfang an klar. Wer das Probespiel fürchtet, hat schon verloren. Ich habe es genossen. Runde zwei war ein Fest! Kein Vorhang mehr, stattdessen Blickkontakt mit der Kommission. Wer weicht aus, wer hält Stand? Wer zeigt Präsenz, wer versteckt sich? Hier geht es um Format. Ich habe mich durchgesetzt, alle anderen ausgestochen. Ich habe den Sieg verdient und ihn verteidigt. Mit allen Mitteln.

Es war die richtige Entscheidung.

Erstes Kapitel

Erzählt von irdischem Dasein und großem Kino, von Hierarchien, Flatulenzen und Taktgefühl. Der Roderich ist im Out, und Hermi ist not amused. Es gibt zu viel Fleisch und zu wenig Aufmerksamkeit, und irgendwann reißt mir die Hutschnur.

Darf man »endlich« sagen, wenn jemand gestorben ist? Also, wenn dieser Jemand sich genau das immer schon gewünscht hat? Ich kenne nur einen einzigen Menschen, auf den das zutrifft. Wo Verständnis die Pietät überholt, wenn der Tod seine Arbeit macht.

Es ist also endlich passiert: Der Rettenbacher ist tot. Er ist über die große Brücke gegangen, über den Regenbogen, wenn man so will, und hat das Diesseits hinter sich gelassen. Nach langem Sehnen und Hoffen ist er jetzt dort angekommen, wo er immer hin wollte, der arme Kerl. Endstation.

Wolfgang Rettenbacher hat den Langstreckenlauf seines irdischen Daseins erfolgreich hinter sich gebracht. Mehr als einmal wollte er Linienrichter seines eigenen Lebens spielen und den weißen Strich ein kleines bisschen verschieben, zu seinen Gunsten natürlich. Was in seinem Fall bedeutete: lebensverkürzend. Denn der Rettenbacher, muss man wissen, ist dem Tod quasi freiwillig auf die Schaufel gekrabbelt. Die meisten Menschen fangen, wenn es ernst wird, zu beten, zu jammern oder zu verhandeln an, um noch ein paar Jährchen herauszuschinden. Da war der Rettenbacher anders gestrickt: Dem konnte es gar nicht schnell genug gehen. Sterben stand ganz oben auf seiner Wunschliste, das muss man so sagen, und mit dieser Liste ist er hausieren gegangen. Alle wussten von seiner Todessehnsucht, wirklich alle. Von seinen Recherchen in Sachen Begräbnis sowieso, ich sage nur Leichenwagen und Probeliegen. Lang und breit hat er über seine unheilbaren Krankheiten referiert, den anderen Patienten im Wartezimmer die Ohren blutig geredet und mich mit Sonderwünschen genervt.

»Rosmarie, ich brauch eine Gastroskopie, es drückt im Magen!«

»Meine Nieren sind kaputt, ich muss zum Nephrologen!«

»Mach denen beim MRT Dampf, ich spür doch ganz genau, wie der Tumor wächst!«

Aber wohin ich den Hypochonder auch überwiesen habe: Keine einzige Untersuchung bestätigte seine Befürchtungen. Oder Wünsche, wie man’s nimmt. Der Magendruck jedenfalls war eine harmlose Flatulenz, das Nierenleiden eine Muskelverspannung vom Zumbatanzen und der vermeintliche Tumor nur ein kleiner Abszess. Dass er demnach kerngesund und noch lange nicht bereit für das Finale Grande war, hat den Rettenbacher selbst am allermeisten geärgert, denn wie gesagt: Er wollte einfach nicht mehr leben. Zeit zu gehen, hat er gemeint, schließlich war er lange genug Gast auf dieser Erde. Er nähme den Jungen nur den Platz weg, und das wäre das Letzte, was er wollte. Großes Kino, wenn er sich in Szene gesetzt hat, jedes Mal. Die geborene Dramaqueen. Am liebsten wäre ihm gewesen, seine Organe hätten den Dienst quittiert und den Laden einfach dichtgemacht. Und laut latest newshaben sie das ja auch.

Jetzt rede ich schon in der Vergangenheitsform von ihm. Wie oft habe ich mir das gewünscht. Wie oft habe ich mir ausgemalt, wie herrlich ruhig und sanft mein Praxisalltag vor sich hin plätschern könnte, brächte mich der Rettenbacher nicht jeden Vormittag aus dem Tritt. Ich habe ihn verflucht, den Jammerlappen mitsamt seiner beigefarbenen Jacke und dem Flachmann. Mehr als einmal.

Und jetzt ist es tatsächlich soweit: Die Horrorvision aller Ärzte, mein schlimmster Patientenalbtraum, ist nicht mehr.

»Sie haben ihn aus dem Almkanal gefischt«, flüstert mir meine Chefin verschwörerisch zu und nimmt mich am Arm. Ihr Blick huscht über die Sessel im Wartezimmer – full house heute. Ein klassischer Montag, noch dazu Urlaubszeit. Einige stocken ihre Reiseapotheken auf, drei Malariaimpfungen stehen an, die alte Lienbacher braucht Stützstrümpfe für den Langstreckenflug zu ihrer Tochter. Aber der Großteil der heute Anwesenden ist mir gänzlich unbekannt. Wahrscheinlich, weil gleich drei Arztpraxen im Umkreis wegen Urlaub geschlossen sind und uns deren Patienten die Tür einrennen. Aber wie’s aussieht, tangiert das meine Chefin heute nur peripher. Normalerweise ist sie ein echtes Arbeitstier, ein Workaholic, und arbeitet konzentriert und pflichtbewusst ihre elendslange To-do-Liste ab. Aber wenn der längstgediente Patient der Praxis stirbt, ticken die Uhren eben anders. Schließlich hat der Rettenbacher jeden Tag einige Stunden in unserem Wartezimmer verbracht. Wir waren Teil seines Lebens, quasi ein Fixstern an seinem kümmerlichen Firmament. Da gebietet es der Anstand, ihm wenigstens ein paar Minuten unserer Zeit zu schenken.

Die Frau Doktor zieht mich ins Behandlungszimmer und schließt sachte die Tür. Sie lehnt sich mit dem Hintern gegen die Behandlungsliege. Das ausgebreitete Papier raschelt leise.

»Aus dem Almkanal gefischt?« Ehrlicherweise habe ich mir das Ende vom Rettenbacher spektakulärer vorgestellt. Tod durch Ertrinken – für jemanden, der so lange am eigenen Abgang von dieser Welt gefeilt hat, eine ziemlich banale Variante. Beinahe enttäuschend. Jedenfalls aber unerwartet.

»Wann ist das passiert?«

Die Frau Doktor zuckt mit den Schultern. »Eine Spaziergängerin hat ihn gestern Abend im Wasser treiben sehen. Sie wurde neugierig, weil ihr Hund auf eine bestimmte Stelle am Ufer fixiert war und nicht zu ihr zurückkehrte.« Sie seufzt und verschränkt die Arme. »Anscheinend hat sich der Leichnam dort verhakt, mehr kann ich dir momentan nicht sagen.«

»Aber woher wissen Sie, dass es überhaupt der Rettenbacher ist, der gefunden wurde?«

Obwohl meine Chefin mich längst duzt, sage ich immer noch »Sie« und »Frau Doktor Fleischer« zu ihr. Klingt komisch nach all den Jahren der Zusammenarbeit, fühlt sich aber richtig an.

»Ich weiß es von der Spaziergängerin. Sie hat ihn eindeutig identifiziert.« Die Frau Doktor klaubt eine imaginäre Staubfluse von ihrem pinkfarbenen Poloshirt und schaut mich an. Ich kenne sie mittlerweile richtig gut, die Frau Doktor, aber aus ihrer Mimik werde ich nicht schlau. Pokerface kann sie. Ich aber auch, also hake ich nicht nach. Zumindest nicht gleich. Die Frau Doktor mustert mich abwartend und verschränkt die Arme vor der Brust. Komm selber drauf, heißt das dann wohl.

»Die Spaziergängerin kennt also den Rettenbacher und Sie?«, denke ich laut. »Dann ist sie Patientin in unserer Praxis?«

Die einzig logische Erklärung dafür, dass die Frau Doktor heute Früh schon über den Leichenfund von gestern Abend Bescheid weiß. Meine Chefin wackelt mit dem Kopf; ein Zeichen, dass ich nahe an der Lösung dran bin, aber noch nicht punktgenau.

Normalerweise haut der Rettenbacher höchstpersönlich den neuesten Klatsch in die Nachrichtenumlaufbahn, aber jetzt hat’s ihn eben selbst erwischt. Die Spitze der Kommunikationspyramide ist also unbesetzt. Temporär, zumindest. Normalerweise ist der Fischer Xaverl, ein rüstiger Mittsiebziger mit roter Jacke, Head of Investigation, zumindest wenn es ums Grödiger Gemeindegebiet geht. Er hat damals, man erinnert sich, beide toten Tschechen entdeckt. Der Xaverl ist aber wegen einer Hüft-OP momentan auf Reha und somit außer Gefecht. Aber das Grödiger Informationssystem ist straff organisiert und einer strengen Hierarchie unterworfen – so manch italienischer Verbrecherclan könnte da noch was lernen. Klar, dass es eine Vize-Buschtrommlerin gibt, die im Fall der Fälle einspringt. Also jetzt. Die Vize ist keine Geringere als meine Schwiegermutter Hermi. Wie ich sie kenne, scharrt sie schon mit den hühneraugenübersäten Hufen und übernimmt liebend gern die Agenden des Rettenbacher. Qualifiziert genug ist sie. Aber in diesem speziellen Fall ist nicht einmal Hermi eine echte Hilfe, denn die dreht ihre Informantenrunde immer am Nachmittag, nicht am Abend. Außerdem ist Hermi nie am Almkanal unterwegs, sondern ganz woanders. Mit dem Ortsteil Eichet, in Grödigs Osten gelegen, wird sie nicht so richtig warm, sagt sie. Meine Schwiegermutter grast bevorzugt Glanegg und Fürstenbrunn nach Neuigkeiten ab. Und da sie keinen Hund hat, scheidet sie für das Auffinden der Leiche aus. Bleibt nur mehr eine.

»Die Pelzinger Miri!«, rufe ich, einen Tick zu laut. Aus dem Wartezimmer summt und quietscht es in unangenehmen Frequenzen: wie es eben klingt, wenn Dutzende Hörgeräte gleichzeitig auf maximale Lautstärke gedreht werden. Die Frau Doktor legt reflexartig den Zeigefinger auf ihre Lippen, nickt aber.

Die Miri hat also den Rettenbacher gefunden. Eine aus dem A-Team der Grödiger Informanten. Hundebesitzerin. Und seit Jahren mindestens zweimal pro Woche in unserer Praxis, obwohl nicht sie selbst Patientin bei uns ist, sondern ihre Großtante.

»Die Heidemarie hat mich angerufen, als sie ihn auf dem Tisch hatte.« Meine Chefin zupft am zerknitterten Papier herum.

Mit »Heidemarie« kann nur die Gerichtsmedizinerin, Doktor Heidemarie Putschauer, gemeint sein. Beste Freundin meiner Chefin, ein Ass am Seziertisch. Ihr entgeht nichts, auf ihr Adlerauge ist Verlass. Das war schon bei meinem ersten Fall und der Krumbichler Ella so, man erinnert sich. Dafür ist ihr Charme eher spröde und herb. Aufs Wesentliche reduziert, könnte man es auch nennen. Aber, wie gesagt: beste Freundin meiner Chefin. Und somit unglaublich nützlich, wenn’s ums Ermitteln geht. Aber ich schweife ab.

»Frau Doktor Putschauer kannte den Rettenbacher?« Ein Hypochonder mit ausgeprägter Todessehnsucht – klar, dass der über kurz oder lang in der Pathologie landet. Aber tote Patienten kommen nur einmal. Ein Wiedersehen zwischen dem Rettenbacher und Frau Doktor Putschauer ist also ausgeschlossen.

»Naja, ich hab ihr halt einmal von ihm erzählt.« Meine Chefin streicht die Falten am Papier wieder glatt und dreht den Kopf weg.

»… als die ärztliche Schweigepflicht auf Urlaub war?« Ich muss grinsen. Weil ich es mir schwer bis unmöglich vorstelle, jemandem nicht vom Rettenbacher zu erzählen. Sein operettenhaftes Auftreten zwingt einen ja geradezu zum Plaudern und Mitteilen, da würde sogar ein Beichtvater einknicken. Aber meine Chefin geht nicht darauf ein. Sie stemmt sich von der Liege ab und peilt den grünen Gymnastikball hinter ihrem Schreibtisch an, den sie seit Neuestem als Sitzgelegenheit benutzt. Soll anscheinend den Beckenboden stabilisieren und gleichzeitig die Hüften lockern. Nix für mich, aber meine Chefin liebt’s. Sie lässt sich daraufsinken, starrt vor sich hin und schweigt. Offenbar Phase eins der Gewöhnung an eine rettenbacherfreie Praxis. Quasi neuer Lebensabschnitt.

Draußen im Wartezimmer steigt der Lärmpegel. Die Patienten werden unruhig, beschweren sich über die lange Wartezeit und den unbesetzten Checkpoint. So nenne ich meinen Arbeitsplatz, den halbrunden Schreibtisch, hinter dem ich sitze: der Kontrollpunkt, an dem alle vorbei müssen, die zur Frau Doktor wollen. Ich kontrolliere eCards, nehme Daten auf, frage nach Befindlichkeiten, lege Patientenakten an und vergebe Termine. Schriftverkehr, Blutabnahmen und Geräte desinfizieren versteht sich von selbst. Pflanzen gießen, Stuhlproben umfüllen und Rechnungen ausstellen sowieso. Was man als Arzthelferin eben so macht. Ich bin sozusagen Mädchen für alles. Und im Moment nicht an meinem Platz. Das missfällt der Meute, die da draußen mit ihren Gesundheitsschuhen Kerben ins Parkett pflügt.

Ich lege die Hand auf die Türklinke, obwohl mich das Ableben vom Rettenbacher weit mehr interessiert als der Schmelztiegel der Wehwehchen da draußen.

»Der Herr Rettenbacher war übrigens ein ausgezeichneter Schwimmer!« Die Frau Doktor wickelt ein Taschentuch um ihrer Zeigefinger. »Er war sogar bei der Wasserrettung.«

Sie tupft eine Träne aus dem Augenwinkel. Wegen dem Rettenbacher! Für ihre sonst eher britische Gelassenheit ist das schon ein gewaltiger Gefühlsausbruch. Es berührt mich peinlich, meine toughe Chefin so zu sehen. Und überhaupt: der Rettenbacher bei der Wasserrettung? Das kann ja wohl nur ein Witz sein. Der hätte sich doch niemals für antialkoholische Flüssigkeiten interessiert, oder? Geschweige denn für lebensrettende Maßnahmen.

»Da hat sich der Rettenbacher dann wohl selbst nicht aus dem Bach gerettet.« Ich finde, der Moment könnte ein bisschen Schwung vertragen, bereue das pietätlose Wortspiel aber sofort. Meine Chefin stoppt abrupt das Wippen auf dem Ball, ihre Augen sind zu Schlitzen verengt. Glatteis.

»Eine von uns beiden hat kein Taktgefühl.« Mit ihrer Stimme könnte man einen Marmorblock schneiden.

Das Blut schießt in meine Ohren. Wahrscheinlich leuchten sie schon purpurrot. »Wir sollten jedenfalls einen Kranz spenden«, versuche ich, wieder die Kurve zu kriegen, »mit einer bedruckten Schleife. Cognacfarben, was meinen Sie? Ich denk mir was Nettes aus.«

»Wer Rettenbacher sagt, muss auch Alkohol sagen, was?« Die Miene meiner Chefin ist eingefroren. »Du findest sicher etwas Besseres als Cognac, Rosmarie«, sagt sie frostig, »man muss einem Verstorbenen nicht auch noch beim Begräbnis seine Fehler aufs Brot schmieren. Und nett ist die kleine Schwester von scheiße.«

Ich nicke betreten. Besser, ich mache die Biege, bevor ich mich noch um Kopf und Kragen rede.

»Sie geben mir Bescheid, sobald die Pathologie seinen Leichnam freigibt? Dann kann ich alles in die Wege leiten.«

Die Frau Doktor nickt einen Tick versöhnlicher. Bilde ich mir ein.

»Also dann«, ich atme tief durch und öffne die Tür zum Wartezimmer. Und kann es immer noch nicht glauben.

Die Sache mit Kruella und dem Ur-Dirndl im vorigen September hat der Karriere vom Roderich Fuchs nicht gutgetan. Unser Verhältnis, eigentlich noch ein zartes Pflänzchen nach dem ersten Fall, das mit ein bisschen Pflege, gutem Willen und geteilten Ü-Eiern aus der Schreibtischschublade vom Roderich zu einer robusten Staude gediehen wäre, hat gelitten. Was sage ich: Es wurde totgetrampelt. Vom Roderich höchstselbst. Ermittler-Pfusch vom Feinsten, der meine älteste Tochter ordentlich in Schwierigkeiten gebracht hat. Was sich der Roderich geleistet hat, war eine krude Mischung aus Arroganz, Fälschung von Beweismitteln und Amtsmissbrauch. Aber der Reihe nach.

Der ruhmreiche Roderich, wie ihn die Vroni und ich immer genannt haben, war Inspektor auf der Polizeiinspektion Anif. Leicht untersetzt, mit flächendeckender, feuerroter Körperbehaarung und Hang zu Schwermut und Überraschungseiern. Das gefundene Fressen für Häme, Spott und Mobbing. Nach einigen unschönen Vorfällen auf seiner ehemaligen Dienststelle Hinterschlapfing, irgendwo im oberösterreichischen Nirgendwo, hat er sich nach Anif versetzen lassen. Die Geschichte vom nackten Roderich, der Seife und der Gruppendusche hätte mir die Vroni besser nie erzählt; das Bild hat sich bei mir eingebrannt. Was hier passiert ist, war Mobbing aus der ganz rohen Ecke, einfach nur übel. Um eines klarzustellen: Das mit der Körperbehaarung weiß ich ebenfalls aus Vronis Berichten. Keine Erfahrungswerte meinerseits. Ich bin glücklich verheiratet und schere nie aus der Bahn der ewigen Treue aus. Wobei … darüber möchte ich nicht reden.

Jedenfalls ist der Roderich Fuchs im Grunde seines leicht verfetteten Herzens ein richtig armer Kerl. Vom Leben gebeutelt, Spielball seiner Emotionen und zum Scheitern verdammt.

Damals, als die erste Leiche in Fürstenbrunn aufgetaucht ist, hat er sich an Vronis Schulter ausgeweint. Die Vroni und ich sind beste Freundinnen, seit ich denken kann, und sie hat diese spezielle Mutter-Theresa-Aura. So etwas gibt’s ja auch jenseits von Kalkutta: Menschen, denen man, ohne sie näher zu kennen, treuherzig alles anvertraut, und die einem schon beim ersten Treffen signalisieren: Hier werden Sie geholfen.

Die Vroni und der Roderich waren beim selben Geocacher-Stammtisch: rückblickend gesehen die Stunde null unserer Ermittlertätigkeit. Dem Roderich, damals frisch verwitwet, seelisches Wrack und Greenhorn am Posten Anif, ist nämlich das Herz übergegangen. Er war überfordert. Massiv unzufrieden mit der Gesamtsituation. Hin und her gerissen zwischen dem Wunsch nach einer steilen Karriere als Ermittler beim LKA und dem Druck, einen Mord aufzuklären, um als Bewerber dort überhaupt eine Chance zu haben. Der selbst auferlegte Stress hat ihn beinahe zermalmt, er war seelisch am Ende, kurz vor dem zweiten Burn-out. Alles zu viel. Und wem das Herz schwer ist, dem geht der Mund über. Sagt meine Tante Zenzi immer. Der Roderich hat also die Vroni an seinen Nöten teilhaben lassen. Über laufende Ermittlungen hätte er eigentlich mit niemandem reden dürfen, schon klar. Da er seinen halb fertigen Bericht zum ungeklärten Mordfall aber einfach in der Schublade bei den Überraschungseiern abgelegt hat, sind die Ermittlungen allerhöchstens ins Stocken geraten und waren kurz vorm Absterben. Von laufend keine Rede.

Also Beichte seitens Roderich. Gott sei Dank, muss man im Nachhinein sagen, denn sonst wäre der Bauarbeiter-Fall bis heute ungeklärt. Der leicht labile Gesetzeshüter mit dem exotischen Namen war nämlich kein besonders heller Stern am Ermittlerfirmament. Chancenlos ohne die Vroni und mich. Wir zwei dagegen: Dream-Team. Das geborene Ermittlerduo. Gut geölte Investigationsmaschinen: knallhart, blitzschnell und kongenial. Matula und Doktor Lessing, Hubert und Staller, Rizzoli und Isles stinken ab gegen uns Ladies aus Salzburg.

Fast vier Jahrzehnte Freundschaft haben uns zusammengeschweißt, wir verstehen uns quasi blind und sind ein Herz und eine Seele. Nichts kann uns trennen. Abgesehen von Vronis Klugschiss-Anfällen, die mich in den Wahnsinn treiben. Aber sonst: die pure Harmonie. Bis auf Vronis staccatoartigen Telefonstil, der mir den letzten Nerv raubt. Aber abgesehen davon: alles in Butter.

Realistisch gesehen hätte uns der Roderich, nachdem wir uns um Beweissicherung, Zeugenbefragung, Recherche und schließlich finale Aufklärung des Falles gekümmert haben, die Füße küssen müssen. Immerhin haben wir zwei Morde aufgeklärt – zweieinhalb eigentlich, aber das ist eine andere Geschichte – und ihn gut dastehen lassen. Die Vroni und ich haben die Drecksarbeit erledigt und ihm erlaubt, sich mit fremden Federn zu schmücken. Nur durch unser selbstloses Engagement ist ihm der Ärger mit seinem Chef, der schon dauernd nach dem Bericht gefragt hat, erspart geblieben. Ein paar Worte der Anerkennung wären da nicht zu viel verlangt gewesen, möchte man meinen. Zumal – abgesehen von der enormen Zeitersparnis – der psychologische Nutzen für den Roderich beachtlich war: Zum ersten Mal seit Langem konnte er Lob und Anerkennung ernten. Ich stelle mir vor, wie die Kollegen ihn von da an schulterklopfend und mit anerkennendem Kopfnicken auf der Polizeiinspektion begrüßt haben. Wie er endlich zu den Insidern gehörte, die sich in der Kaffeeküche über Schulungen und Aufstiegsmöglichkeiten unterhalten. Wie die Kollegen bei Geburtstagsjausen Platz machten, damit sich der Roderich zu ihnen setzen konnte, anstatt sein Kuchenstück im Stehen runterschlingen zu müssen. Ich stelle mir vor, wie der Roderich an seinem neuen Arbeitsplatz angekommen ist, und wie sehr er dieses Gefühl genossen hat. Der pure Frischekick für sein verschrumpeltes Ego. Beste Voraussetzungen für einen raketenhaften Start in Richtung Landeskriminalamt. Da hätte was draus werden können.

Allerdings: Dankbarkeit gehört nicht zu den Stärken vom Roderich. Loyalität schon eher, aber die hat weder der Vroni noch mir gegolten. Ich will nicht zu viel verraten, schließlich ermitteln die Behörden in dieser Causa noch. Nur so viel: Der Roderich hat sich beim Kruella-Fall nicht mit Ruhm bekleckert und seitdem die Staatsanwaltschaft am Hals. Sehr unangenehm, das Ganze, wo er doch so gern zur Kriminalpolizei wollte. Aber: keine Chance. An wem der Verdacht des Amtsmissbrauchs klebt, der kann sich gleich nach der ersten Sprosse schon wieder von der Karriereleiter verabschieden. So ein Verdacht – selbst, wenn er noch nicht amtlich bestätigt ist – ist wie ein Rest Hundekot, der auch nach gründlichem Schrubben noch immer an der Schuhsohle klebt. Der üble Duft begleitet einen auf Schritt und Tritt, nicht loszuwerden. Wer kann, macht einen großen Bogen um die Quelle der olfaktorischen Belästigung und vermeidet gemeinsame Mittagspausen, Busfahrten oder Schreibtischdienste.

Der Roderich hat sich also selbst aus dem Rennen genommen. Einen Kriminalkommissar Fuchs wird’s so schnell nicht geben. Hätte ich mir aber ohnehin nicht vorstellen können. Der Roderich hat ein handfestes Phlegma, keinen Killerinstinkt.

Seine Karriere beim LKA liegt jedenfalls auf Eis. Fürs Erste. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum versetzt, die Sammelstelle für Schub- und Verwaltungsstrafhäftlinge, kurz PAZ genannt. Dort schmort er jetzt und tut Buße, statt im großen Stil Kapitalverbrechen aufzuklären.

Zu Hause am Mittagstisch hat der Tod vom Rettenbacher keine Chance auf einen Platz der Top-Themen. Platz eins geht an die fleischlastige Küche meiner Schwiegermutter Hermi, Platz zwei an eine Messe, die für einen längst Verstorbenen gelesen werden soll.

»Der Metzger glaubt wirklich, er kann sich alles erlauben«, schimpft sie und stellt einen großen Topf Chili con Carne auf den Tisch. »Zwei Kilo Rinderfaschiertes hab ich bestellt, und was verkauft er mir?« Sie stemmt die Hände in die Hüften. »Gemischtes Faschiertes.« Hermi deutet mit dem Kinn auf den Topfinhalt. »Halb Schwein, halb Rind. Weil das billiger ist, für ihn natürlich. Aber mir hat er zwei Kilo Rind verrechnet. Ganz geschickt hat er das eingefädelt, immer wieder fall’ ich auf ihn rein. Dabei hätt ich es wissen müssen. Der Siebenstädter Toni, der war damals als Bub schon rotzfrech und odraht. Ganz ein hinterfotziger Kerl, der einen bescheißt, wo’s grad geht. Seine Mutter geht jeden Sonntag brav in die Kirche, mit der werd ich mal ein ernstes Wörtchen reden nach der nächsten Messe.«

Konfliktbewältigung à la Hermi. Warum sie nicht den Metzger wechselt, fragt Onkel Stefan, lädt sich den Teller randvoll mit Chili und salzt, was das Zeug hält. Schönen Gruß an den Blutdruck.

»Weil er halt das beste Fleisch hat, der Toni. Er bescheißt, er ist ein aalglatter Schleimbolzen und ein wildschiacher Ast noch dazu, aber er hat eben das beste Fleisch weit und breit. Selbst wenn es nur zur Hälfte vom Rind ist.«

»Schon wieder Fleisch«, mault Laurenz, mein Mann, und stochert mit dem Suppenschöpfer lustlos im Chilitopf herum.

»Suchst du etwas da drin?«, grantelt Hermi und schaut ihrem Sohn zu, wie er Bohnen und Mais auf die Seite schaufelt.

»Außerdem: Was heißt hier schon wieder? Heute ist Dienstag, Tag zwei in dieser Woche.« Sie nimmt ihrem Sohn den Suppenschöpfer weg. »Und es gibt zum ersten Mal Fleisch.«

Sie schwenkt den vollen Schöpfer vor Laurenz, bereit, die Portion auf seinen Teller zu kippen. Aber Laurenz zieht seinen Teller weg.

Hermi hält mitten in der Bewegung inne. Ein Batzen Chili schwappt aus der Kelle auf das weiße Tischtuch. Einen Augenblick lang ist alles still am Tisch. Höchste Zeit, das Thema zu wechseln, bevor die Lage eskaliert. Ein Toter im Almkanal ist definitiv interessanter als zwei Kilo Faschiertes. Meine Neuigkeit aus der Praxis wird einschlagen wie eine Bombe, da bin ich sicher. Schließlich war der Rettenbacher weit über die Grenzen von Grödig bekannt. Ich straffe mich und schaue in die Runde.

»Der Rettenbacher ist tot.« Keine Reaktion. Onkel Stefan gießt sich ein Bier ein und schlürft Schaum vom Glas, der Laurenz presst trotzig seinen Teller an die Brust.

»Wie weit bist du denn mit deiner Arbeit, Bub?«, fragt sie meinen Sohn Max. Und an Laurenz gewandt:»Jetzt gib halt deinen Teller her, zefix!« Hermi wird ungeduldig, hin- und hergerissen zwischen Fürsorge und Beleidigtsein.

»Du musst doch was essen. Wie willst du denn deine Pläne fertig zeichnen, wenn dir der Magen knurrt, ha?«

Max übergeht das Hacheln zwischen seiner Oma und Laurenz.

»Ein paar Seiten fehlen mir noch«, antwortet er zwischen zwei Bissen Chili, »aber dann hab ich’s geschafft. Wird eh höchste Zeit, ich muss bis Mitte September fertig sein.«

»»Brav, Bub«, freut sich Hermi und streicht meinem Sohn über den Kopf. »Dann iss ordentlich, das Hirn braucht Futter, wenn es was leisten soll. Besonders Eiweiß!«

Die letzten Worte gehen an ihren Sohn. Laurenz betreibt ein Architekturbüro und steht enorm unter Stress. Ganz oben auf der Liste seiner schlimmsten Feinde stehen Abgabetermine. Aber gleich dahinter auf Platz zwei rangiert Hermis Küche, wobei er maßlos übertreibt.

Meine Schwiegermutter schwingt täglich den Kochlöffel für die ganze Familie. Und wenn ich Familie sage, dann meine ich Onkel Stefan, Tante Zenzi und meine drei Kinder. Susi, Lisi und Max haben unterschiedlich lange Schultage, was die Kocherei mühsam macht: Keiner von ihnen will allein am Mittagstisch sitzen, aber auf jeden Einzelnen zu warten, würde mich den ganzen Nachmittag kosten. Der Laurenz pendelt zwischen Baustellen, Besprechungen und seinem Schreibtisch hin und her, und Onkel Stefan vergisst regelmäßig Zeit und Raum, wenn er mit Uni-Kollegen über Vorlesungen diskutiert oder selber unterrichtet. Einzig Tante Zenzi, die nach ihrer Pensionierung als Krankenschwester ehrenamtlich im Altersheim aushilft, ist jeden Tag pünktlich zur Stelle. Der Laurenz müsste also froh sein, dass seine Mutter jeden Tag frisch kocht und pünktlich um 12 Uhr zu Tisch bittet: Die Mittagszeit ist wie ein Booster fürs Familienleben. Bei Hermi kommen, wenn nicht gerade Ferien sind und die Kinder schulfrei haben, alle zusammen, was ohne gemeinsame Mahlzeiten sicher nur selten der Fall wäre. Trotzdem ist der Laurenz nie zufrieden. Im Gegenteil: Er ist Hermis schärfster Kritiker, immer findet er etwas auszusetzen, egal was sie kocht. Zu viel Knoblauch, zu wenig Gemüse, zu viel Essig im Salat, zu wenig Kräuter, zu viel Fleisch, zu wenig Omega-Drei-Fettsäuren. Mein Mann ist ein extrem heikler Esser, und beinahe täglich geraten er und Hermi sich zu Mittag in die Haare. Same procedure as every day!

Mein Arbeitsalltag sähe düster aus ohne fremde Hilfe. Meistens komme ich erst am frühen Nachmittag aus der Praxis und bin froh, dass mir die Kocherei erspart bleibt. Nicht falsch verstehen: Ich liebe Kochen. Kochen entspannt und regt gleichzeitig zum Nachdenken an. Den Bauarbeiterfall hätte ich ohne Gemüseschnipseln und Ciabattabacken wahrscheinlich nicht lösen können. So ganz unauffällig und nebenbei habe ich damals den Laurenz über Baustellen ausgefragt. Nicht nur die Liebe, sondern auch Ermittlungen gehen durch den Magen, da bin ich sicher! Aber ich schweife ab.

»Großartig, eine VWA zur Philharmonie Salzburg zu verfassen!« Onkel Stefan nickt Max anerkennend zu.

»Eine was?« Hermi runzelt die Stirn.

»Vorwissenschaftliche Arbeit.« Onkel Stefan tunkt einen Rest Soße mit einem Stück Weißbrot auf. »Wissenschaftliches Arbeiten trainiert den Geist, das ist enorm wichtig, um Zusammenhänge schnell zu erfassen und den Blick auf das Wesentliche zu schärfen.«

Tante Zenzi verdreht genervt die Augen. »Nicht alle können Akademiker sein, Bruderherz.«

»Natürlich kann man sein täglich Brot auch mit manueller Arbeit verdienen, aber Gott sei Dank muss man ja nicht.« Und an Max gewandt: »Wie lautet der genaue Titel?«

»Der Mozart-Effekt im Spannungsfeld zwischen Arzt und Orchestergraben.«

»Was ist denn bitte der Mozart-Effekt?« Wieder Hermi.

»Die vorübergehende Leistungssteigerung der visuell-räumlichen Verarbeitung nach dem Hören von Mozart-Musik«, klugscheißt Onkel Stefan. Tante Zenzi ächzt und träufelt großzügig Tabascosoße auf ihr Chili, und Onkel Stefan holt sich bereits die zweite Portion.

Höchste Zeit für einen Themenwechsel, bevor es hier zu akademisch wird. »Der Rettenbacher ist tot!«

Wieder keine Reaktion. War ich zu leise? Und noch bevor ich Luft holen und meine Nachricht hinaustrompeten kann, meldet sich Hermi wieder.

»Um welche Uhrzeit beginnt denn die Messe für den Felix heute?«, fragt sie und rührt mit dem Suppenschöpfer im Chili um.

»18.30 Uhr.« Tante Zenzi kostet vorsichtig vom Chili und ächzt; zu viel Tabasco. Mit der Serviette tupft sie sich Schweißtropfen von der Stirn und beißt von einem Salzstangerl ab, um die Schärfe im Mund zu neutralisieren. Brot hilft besser als Wasser.

»Woran ist er denn eigentlich gestorben?«

»Ach«, Hermi winkt ab, »das ist schon Ewigkeiten her. Mehr als 40 Jahre, aber ich kann mich noch genau erinnern. War ja nicht weit entfernt von hier, drüben in Eichet. Der Pernerstätter Felix, der war ja nicht ganz richtig im Kopf.«

»Aber daran ist er ja wohl kaum gestorben, oder?«, mischt sich Onkel Stefan ein.

»Nein, natürlich nicht.« Hermi verschwindet in der Küche und kommt mir drei Flaschen Radler wieder zurück an den Tisch. »In eine Regentonne ist er gefallen und darin ertrunken, der arme Kerl. Kopfüber ist er dringesteckt in so einer großen blauen Tonne, nur die Beine haben herausgeschaut. Mag jemand Radler zum Chili?« Sie öffnet bei allen drei Flaschen den Drehverschluss und deutet Onkel Stefan und Tante Zenzi, sich zu bedienen. Für Laurenz hat sie keine Flasche mitgebracht.

»Ganz schrecklich war das damals, ich kann mich noch erinnern. Den Felix kann man nicht alleine lassen, hat seine Mutter immer gesagt, weil er alles aufisst, was ihm in die Quere kommt. Blätter von Sträuchern, Schnecken … einfach alles. Übrigens, Todesfall: Eine aus dem Chor hat’s jetzt auch erwischt. Unerwarteter Tod, steht auf der Parte. Naja, ihre Zeit war halt abgelaufen.«

Hermi hält die Flasche über das Glas, um sich einzuschenken, und trinkt schließlich doch aus der Flasche.

»Sie haben den Rettenbacher aus dem Almkanal gefischt«, versuche ich es lauter, weil es gerade zum Thema passt. Jetzt müssen es doch alle gehört haben!

»Fisch könntest du wieder einmal machen, Mama, das wär wesentlich gesünder.«

»Ah geh, das glaubst du ja selber nicht. Gesund, dass ich nicht lach! Zu viel Mikroplastik, zu wenig Fisch. So schaut’s aus in unseren Weltmeeren!« Hermi grabscht nach dem Teller ihres Sohnes, aber er duckt sich mitsamt dem Teller weg, und sie greift ins Leere. Tante Zenzi schüttelt tadelnd den Kopf in Richtung Laurenz und löffelt weiter.

»Antibiotika, nicht zu vergessen!«, mampft Onkel Stefan und wischt sich mit einer Serviette über den Mund. »Sämtliche Abwässer, die in die Meere geleitet werden, sind übervoll mit Antibiotika. Der Lebensraum der Fische ist getränkt mit Medikamenten. Zu gebratenem Seelachs oder Calamari gibt’s die Arzneimittel als gratis Draufgabe.«

»Also in Zukunft Fisch statt Nasenspray, wenn man Schnupfen hat?« Hermi lädt sich endlich eine eigene Portion auf, lässt sich ächzend auf einen Stuhl fallen und beginnt zu essen. Der Laurenz fischt das nächste Stück Baguette aus dem Brotkorb. Irgendwie muss er seinen Hunger ja stillen.

»Fisch gegen Schnupfen?« Onkel Stefan faltet die Serviette andächtig zusammen, rülpst, dass sein Bauch nur so wackelt, und tupft sich noch einmal den Mund ab. »Da müsste man natürlich noch Studien heranziehen, aber überspitzt gesagt: ja!«

Ich bin sicher, Onkel Stefan durchforstet noch heute die Unibibliothek nach passenden Statistiken und Fallbeispielen.

»Jeden Tag Fleisch, ich halt das nicht aus!« Mein Mann schnappt sich das dritte Stück Weißbrot aus dem Brotkorb.

»Gestern hat’s Schinkenfleckerl gegeben!«, verteidigt sich Hermi.

Laurenz schüttelt den Kopf. »Als ob Schinken kein Fleisch wäre!«

»Jetzt sag bloß, du wirst Vegetarier. Oder, noch schlimmer«, sie funkelt ihren Sohn an, »Veganer!«

Achtung, würde ich meinem Mann am liebsten zurufen, Minenfeld! In Sachen Fleisch versteht meine Schwiegermutter keinen Spaß. Ich glaube, Hermi würde täglichen Fleischverzehr am liebsten gesetzlich verankern. Überhaupt hat sie, was die Nahrungsaufnahme betrifft, ihre eigenen Prinzipien. Um nicht zu sagen: radikale Ansichten. Wer laut über Gemüse als Hauptspeise nachdenkt, begeht Hochverrat an der österreichischen Fleischwirtschaft und landet auf Hermis Watchlist. Der Kauf von veganen Ersatzprodukten berechtigt zur öffentlichen Steinigung (Ein Grund, warum ich gemeinsame Einkäufe mit ihr ablehne. Es ist einfach zu riskant, länger als nötig vor dem Veggie-Regal zu stehen und von ihr dabei beobachtet zu werden). Fleischverzicht innerhalb der Familie hat eine Streichung aus dem Testament zur Folge. Und Hermi bleibt sich auch außerhalb der eigenen vier Wände treu; bei Einladungen zu Hochzeiten oder Begräbnissen mit anschließendem Leichenschmaus ruft sie, natürlich mit unterdrückter Nummer, beim jeweiligen Wirt an und erkundigt sich nach dem festgelegten Menü. Bei Backhendl, Ripperl oder Schweinsbraten ist sie mit von der Partie. Für Gemüselaibchen oder Quinoa-Burger gibt sie sich nicht her, sterbe, wer da wolle.

Es würde mich nicht wundern, wenn sie – quasi als Gegenpol zu Dominik Wlaznys Bierpartei – eine Fleischpartei gründen würde.

Gerade als sie zu einer Laudatio auf tierisches Eiweiß ansetzt, klingelt mein Handy: Anruf von Frau Doktor Fleischer. Das, schlussfolgere ich, kann nur mit dem jüngsten Ereignis zu tun haben, denn meine Chefin ruft so gut wie nie bei mir an.

Besser, ich führe das Telefonat draußen, in Hermis Vorzimmer. Das akustische Konglomerat aus Geschirrklappern, Fleischhymne und Biergerülpse könnte sonst als neuerliche Respektlosigkeit gegenüber dem toten Rettenbacher ausgelegt werden – ich will mir nicht noch einen Rüffel einfangen. Blöd nur, dass ich auf der Eckbank quasi mittig zwischen Onkel und Tante eingeklemmt bin. Mit dem Handy am Ohr quetsche ich mich in Richtung Freiheit und will nach draußen. Was meine Schwiegermutter prompt in den falschen Hals bekommt.

»Noch eine, der’s nicht schmeckt!« Hermi starrt zuerst auf meinen halb leeren Teller und dann zu mir. Offenbar hält sie mich für eine Überläuferin zur vegetarischen Front. »Fängst du jetzt auch noch an mit dem Schmarrn?«

Ich schüttle den Kopf und deute aufs Handy. Es geht um den Obduktionsbericht vom Rettenbacher, soviel ich verstanden habe. »Muss nur kurz telefonieren«, erkläre ich, »dann esse ich fertig. Versprochen!«

»Ruf halt zurück! Was kann denn so wichtig sein, dass man sein Essen stehen lässt?«

»Rosmarie? Rosmarie, hörst du mich?« Meine Chefin, am anderen Ende der Leitung.

»Moment, Frau Doktor, gleich.« Ich deute Hermi, sie möge meinen Teller bitte stehen lassen, weil ich ja zurückkomme, aber: zu spät. Nicht ihr Tag heute. Der odrahte Metzger und Laurenz haben ganze Arbeit geleistet, quasi vorgeglüht. Jetzt reicht nur mehr ein Funke, damit Hermi explodiert.

»Kann das nicht warten bis nachher?«, faucht sie. »Da rackert man sich ab, steht stundenlang in der Küche, und dann wird alles kalt. Typisch, so etwas.« Sie schleudert ihre Serviette neben den Teller. »Als ob ich sonst nix zu tun hätte den lieben langen Tag! Meine Zeit ist schließlich auch was wert!«

»Jetzt lass sie halt telefonieren, davon geht die Welt auch nicht unter!«

»Bei uns hätt’s das nicht gegeben, einfach so abhauen zum Telefonieren. Telefonzelle oder Viertelanschluss, mehr haben wir nicht gehabt!«

»Meine Güte, habt’s ihr keine anderen Sorgen?«

Alle reden durcheinander: Tante Zenzi versucht es mit Sanftmut, Onkel Stefan referiert über das Verhältnis von Mobiltelefonen und Desozialisierung, und Max regt sich darüber auf, dass sich alle anderen aufregen. Ein lautes Stimmenchaos. Und am anderen Ende, mittlerweile leicht säuerlich, meine Chefin.

»Rosmarie, was ist denn da los bei dir? Hättest du gütigerweise Zeit für ein Telefonat, oder brauch ich einen Termin?«

Und jetzt reicht es mir. Mein Geduldsfaden ist am Ende, der Bogen überspannt. Ich schaffe es gerade noch, die Frau Doktor wegzudrücken, dann gibt es kein Halten mehr.

»Spinnt ihr jetzt komplett? Kontrollfreaks, alle miteinander! Ich telefoniere, wann’s mir passt, klar?« Und, an meine Schwiegermutter gerichtet: »Ich bin ein großes Mädchen und entscheide selber, wann ich aufesse!« Dann reiße ich die Tür auf und dampfe nach draußen.

»Und was hat das große Mädchen auf einmal so Dringendes zu besprechen?« Hermi, schnippisch und neugierig zugleich.

Und weil ich weiß, dass offene Fragen sie noch mehr ärgern als Fleischverzicht, sage ich nur: »Die Todesursache vom Rettenbacher.«

Zweites Kapitel

Erzählt von Leckerlis, Surfwellen und einsamen Herzen, von Verzweiflung, Novembernächten und Ohrläppchen. Es geht um die Mendelschen Gesetze und dunkelblaue Wollpullis. Laurenz macht Bella figura und überrascht mich.

Nach meinem Wutausbruch habe ich keine Lust mehr auf Familie und noch weniger Lust, in Hörweite zu telefonieren. Also setze ich mich, trotz Septemberhitze, aufs Rad und fahre zurück in die Praxis. Am Nachmittag kommen zwar keine Patienten mehr, aber aufgrund der Ereignisse vom Vormittag ist viel Büroarbeit liegen geblieben. Die Abrechnungen mit den Krankenkassen stehen an, ich muss Kanülen und Tupfer nachbestellen, die Termine für morgen koordinieren, beim Labor nachhaken wegen ausstehender Analysen und die Instrumente reinigen. Kurz: Ich bin massiv im Rückstand. Die Frau Doktor ist also kein bisschen verwundert, als ich die Praxistür aufsperre. Vor ihr auf dem Schreibtisch liegt der Obduktionsbericht – hat Heidi Putschauer eine Sonderschicht eingelegt? Anders als erwartet ist der Rettenbacher nicht ertrunken. Laut Obduktionsbericht war er bereits tot, als er in den Almkanal gefallen ist.

»Tödlich war nicht das Einatmen von Wasser, sondern eine schwere Kopfverletzung«, berichtet meine Chefin, fischt zwei lila Dragees aus einer Dose und stopft sie sich in den Mund. Was seltsam ist, denn diese Dragees bekommen normalerweise nur Patienten, wenn sie neben der Spur sind. Die »Leckerlis« sind unser letztes Ass im Ärmel, bevor Patienten mit niedrigem Stresslevel explodieren und uns womöglich die Praxis zerlegen. Hochkonzentrierter Baldrian und Lavendel – seit wann braucht meine Chefin so etwas? Sie wippt auf ihrem grünen Gymnastikball auf und ab.

»Schädelfraktur«, sagt sie knapp und mustert mich aufmerksam. Habe ich einen Chilifleck am Pulli? Wippen, kauen, Becken kreisen.

»Eine Kopfverletzung – hervorgerufen wodurch?« Und, noch bevor meine Chefin antworten kann: »Wo wurde er denn gefunden?«

»Bei der Surfwelle. Gefährliche Stelle, das Wasser hat dort eine enorme Kraft. Und der Kanal ist mit Beton eingefasst. Wahrscheinlich ist der Rettenbacher ausgerutscht und rückwärts gefallen. Du weißt ja, wie schnell so etwas geht: glitschige Steine, ein falscher Schritt, Aufprall mit dem Hinterkopf – Exitus! Außerdem darf man nicht vergessen: Der Rettenbacher war so gut wie nie nüchtern. Betrunken am Ufer herumzutorkeln ist eben keine gute Idee. Ganz egal, an welchem Gewässer.«

»Er hatte also Alkohol im Blut?«

Die Frau Doktor schaut mich an, als hätte ich eine sehr dumme Frage gestellt. »Rosmarie, wir reden vom Rettenbacher. Der hat sich schon in der Früh den Kaffee mit Schnaps aufgebessert. Ein Wunder, dass er gestorben ist, bevor die Leberzirrhose zugeschlagen hat!«

Sie hat ja recht. Trotzdem: So einfach sang- und klanglos dahinscheiden, das passt nicht zum Rettenbacher. Das Bild ist nicht stimmig, irgend etwas stört mich. Es ist nur eine Kleinigkeit, ein winziges Sandkörnchen im Getriebe, eine kaum merkliche Disharmonie im großen Ganzen. Ich lehne mich an die Patientenliege und denke nach. Warum war er gestern eigentlich nicht in der Praxis? Ich überlege: War der Rettenbacher überhaupt während der letzten Tage bei uns? Normalerweise ist er der Erste, der am Morgen wartet, dass ich aufsperre. Vergangenen Freitag war er da und hat mir von Konzertkarten erzählt. Irgendwas im Großen Festspielhaus. Und dann war da noch sein Termin mit einer Geigerin, die er für seinen Begräbnis-Soundtrack angeheuert hat. Seine To-do-Liste für die perfekte Zeremonie war elendslang. Und unerledigt. Ich schüttle den Kopf und stoße mich von der Liege ab.

»Der hätte sich nie umgebracht! Er hatte noch so viel vor!«

»Er hat sich ja auch nicht umgebracht – ausgerutscht ist er! Und was soll das heißen: noch so viel vor?« Die Frau Doktor lacht kurz auf. »Machst du Witze? Der Wolfgang wollte seit Jahren sterben! Das war sein Markenzeichen! Nichts anderes hat ihn interessiert, er hatte praktisch nur dieses eine Thema!«

Dass meine Chefin den Rettenbacher beim Vornamen nennt, wundert mich. Aber nur kurz; sie kannte ihn schließlich in- und auswendig. »Stimmt, er wollte unbedingt auf die andere Seite«, sage ich, »und genau deshalb glaube ich nicht, dass er Ernst gemacht hat! Hunde, die bellen, beißen nicht!«

Die Frau Doktor schnaubt ungeduldig. Als suche sie einen Weg, dieses lästige Hin und Her endlich zu beenden. Ich werde aus ihr nicht schlau. Die Sonne heizt durch die milchig-trüben Glasscheiben, Staubpartikel flirren in der Luft. Meine Chefin steht auf und öffnet einen Fensterflügel.

»Ich kann dir nur sagen, was im Bericht steht, Rosmarie.«

Sie kehrt zum Schreibtisch zurück und hält einen Zettel in die Höhe, abgestempelt und unterschrieben von der Heidemarie Putschauer, der Gerichtsmedizinerin.

»Exitus durch fractura cranii, also Schädelbruch. Ganz klare Sache. Ob der Rettenbacher freiwillig ins Wasser gehen wollte oder beim Spazierengehen einfach nur ausgerutscht ist, werden wie nie mehr erfahren.«

Sie legt den Zettel bedächtig zur Patientenakte vom Rettenbacher und klappt die dunkelrote Flügelmappe zu. Für immer? Bei dem Gedanken wird mein Hals eng. Dann steht sie auf, geht mir entschlossen entgegen und bleibt knapp vor mir stehen.

»Was ich dir eigentlich sagen wollte«, sie räuspert sich, »ganz abgesehen von der Todesursache … also was nicht im Obduktionsbericht steht …« Sie stockt.

»Jetzt sagen Sie bloß, der Rettenbacher hat mir seine beigefarbene Jacke vermacht?«

Ein Erbe, das ich niemals antreten würde. Nicht einmal mit dem Flachmann als Draufgabe. Die Frau Doktor schaut betreten und nimmt mich an den Schultern.

»Rosmarie, manche Dinge geschehen aus gutem Grund.«

Sie wirkt ausgelaugt, erschöpft. Ihre Augen glänzen feucht. Wie viele Leckerlis hat sie denn intus?

»Geht’s vielleicht ein bisserl genauer?« Ich mustere sie besorgt.

Meine Chefin holt tief Luft und atmet konzentriert aus.

»Es wäre durchaus im Bereich des Möglichen, dass der Rettenbacher absichtlich jeden Tag bei uns war. Weil … verdammt, wie sag ich das jetzt am besten? Weil er jemanden sehen wollte.«

»Ach, deshalb«, sagte ich gedehnt und atme erleichtert aus. Jetzt wird mir einiges klar: Wolfgang. Baldrian zur Beruhigung. Hätte ich mir denken können. Die Frau Doktor und der Rettenbacher … schräg! Aber irgendwie auch wieder logisch. Zwei einsame Herzen, die nicht länger allein durch den Strom ihres traurigen Daseins schwimmen wollten. Die das Schicksal gnädig zueinander gespült hat, wenn auch nur für kurze Zeit. Ich nicke verständnisvoll. Jetzt ist alles klar!

»Sie müssen nicht ins Detail gehen, Frau Doktor, ich versteh das. Ihr Mann ist verstorben, Sie sind allein. Eine junge Witwe, eine gut aussehende Medizinerin. Vielleicht hat der Rettenbacher genau das gesucht.«

Intuitiv tätschle ich den Arm meiner Chefin und bin gerührt. Deshalb also hat sie angerufen: Sie braucht jemanden zum Reden! Mich! Aber Frau Doktor Fleischer lässt mich los, als hätte sie sich an mir verbrannt. Sie macht einen Schritt zurück.

»Was redest du denn da?« Sie kneift die Augen zusammen, als müsste sie das Bild nachschärfen, das sie von mir hat. »Bist du übergeschnappt? Ich würde mir nie … Das ist doch krank! Ich und der Rettenbacher!« Kurzes freudloses Lachen. »So verzweifelt bin ich auch wieder nicht!«

»Nein?« Das Blut schießt mir in die Wangen. Wohin mit der Hand, die eben noch ihren Arm getätschelt hat? Ich drehe mich um, gehe zum Wandspiegel und zupfe alibihalber meine Stirnfransen zurecht. »Gut zu wissen«, murmle ich beschämt, »es gibt bestimmt bessere Partien für Sie als den alten Zausel. Der hätte ja Ihr Vater sein können!«

»Oder deiner«, sagt meine Chefin knapp.

Als Findelkind hat man nur einen Wunsch: seine leiblichen Eltern kennenzulernen. Tante Zenzi hat mich vor 42 Jahren gefunden, in einer neblig-eisigen Novembernacht. Gott sei Dank ist sie von Fürstenbrunn, wo sie eine alte Dame gepflegt hat, durch die Rotbuchenallee zurück nach Glanegg geradelt und nicht an der Hauptstraße entlang. Vorbei an der kleinen gelb gestrichenen Schlosskapelle, halb in den Berg gebaut, und einem winzigen Friedhof, der letzten Ruhestätte der Familie Mayr-Melnhof. Genau dort, auf der obersten Stufe vor dem schweren, hölzernen Kapellentor, hat meine Mutter mich ausgesetzt. Wenigstens hat sie noch daran gedacht, mich in Tuchent und Überdecke einzuwickeln, damit ich wenigstens die Chance hatte, noch lebend in der Eiseskälte gefunden zu werden. Die zarte Halskette mit dem Kruzifix, die ich damals um den Hals hatte, ist – abgesehen vom Weidenkorb – alles, was mir von ihr geblieben ist.

Es war klirrend kalt, sagt Tante Zenzi. Kalt und still. Kein Hirschröhren, kein Uhuschrei, kein Mausgetrappel. Nur das leise Knacksen gefrorener Blätter, die unter ihrem Fahrrad zerbrochen sind. Sie wollte so schnell wie möglich nach Hause, sich aufwärmen. Die Finger waren taub von der schneidenden Kälte. Ihre Handschuhe hatte sie zu Hause vergessen. Das bisschen Mondlicht, das sich durch den Nebel gekämpft hat, konnte die Allee längst nicht erhellen. Ein Schleier aus Stille, Kälte und Dunkelheit. Bis ein Wimmern Tante Zenzis Atem übertönt hat. Mein Wimmern.

»Zuerst hab ich geglaubt, da schreit eine Katze«, erzählt Tante Zenzi immer, wenn ich sie nach jener Nacht frage. »Hätte ja sein können. Katzengeschrei klingt furchteinflößend und grauslich. So etwas willst du gar nicht hören, wenn du in einer finsteren Allee mausallein unterwegs bist, das sag ich dir! Richtig unheimlich war das. Zappenduster außerdem. Nur von den Stufen der Kapelle haben ein paar Kerzen geflackert. Zum Andenken an irgend jemanden, der ein paar Tage zuvor gestorben ist.

Die Kerzen waren dein Glück, Rosmarie! Sonst hätte ich das Körbchen mit dir drin gar nicht bemerkt!«

»Soll heißen: Ich wäre sonst erfroren?«

Und an dieser Stelle enden solche Gespräche immer. Erstens, weil Tante Zenzi durch und durch Realistin ist und mit beiden Beinen fest im Leben steht. Hätti-tati-wari hat sie längst aus ihrem Wortschatz gestrichen. Sie hat mich ja gefunden, mit nach Hause genommen und liebevoll aufgezogen. Ich wurde erwachsen und bin ergo damals nicht erfroren. Und zweitens, weil es schlicht und einfach nicht mehr zu sagen gibt in dieser Angelegenheit.

Tante Zenzi hat mir alles gegeben, wozu meine Mutter nicht bereit war: Liebe, Geborgenheit, ein Zuhause. Sie hat nie verlangt, dass ich sie Mama nenne, und dafür bin ich ihr ewig dankbar. Tante Zenzi, die eigentlich Kreszentia heißt, hat die Mutterrolle übernommen und alles getan, um mir eine fröhliche Kindheit und gute Ausbildung zu ermöglichen. Trotzdem hat sie den Titel Mama nie für sich beansprucht. Tante Zenzi hat mir die Hoffnung, meine leiblichen Eltern zu finden, nie genommen. Sie wusste, dass ich mir das Wort Mama freihalten will; falls ich je Gelegenheit hätte, es zu benutzen, sollte es nicht schon für jemand anderen vergeben sein. Über jene Nacht und die möglichen Gründe, warum ich weggelegt worden war, wurde nur wenig gesprochen. Ich hatte auch gar kein Bedürfnis. Nach der Ursache zu graben, warum ein Mensch sich vom eigenen Kind trennt, hätte zu sehr geschmerzt. Tante Zenzi hat gespürt, was mir wichtig ist, und danach gehandelt.

»Reden ist wichtig, aber in der richtigen Dosis«, sagt sie immer. »Man kann Dinge auch zer-reden, das macht alles wieder kaputt.« Weise Worte. Und nach dieser Maxime handelte sie auch. Meine Teenagerjahre, in denen ich mehrmals abgehauen bin, um meine Eltern zu suchen, hat sie dank ihrem eigenen Rezept überstanden: reden und tolerieren, aber nicht alles kommentieren. Ich war nach jedem Ausbruch froh, nach Hause zurückkommen zu dürfen. Tante Zenzi hat mir meine Recherche-Versuche nie vorgeworfen.

Mehr, als dass mein Goldkettchen mit dem Kruzifix eine Sonderanfertigung war, habe ich ohnehin nicht herausgefunden. Einen gutmütigen Juwelier hat meine Findelkind Geschichte dermaßen berührt, dass er eine Gratis-Expertise erstellt hat.

Aber wer meine Kette in Auftrag gegeben hat, weiß ich bis heute nicht. Körbchen und Tuchent verstauben jedenfalls auf Tante Zenzis Dachboden vor sich hin. Genau genommen wissen wir nicht einmal, wer mich in das Weidenkörbchen gelegt und bei der Schlosskapelle meinem Schicksal überlassen hat. Beziehungsweise, warum genau dort. Der erste Verdacht fällt immer auf die Mutter – klar. Geschichten von Frauen, die ihre Schwangerschaft verheimlicht oder, noch schlimmer, nicht bemerkt haben und bei der Geburt sich selbst überlassen waren, spuken immer wieder durch die Medien und bleiben bilderreich und mit üblem Nachgeschmack in unseren Köpfen hängen, als hätten sie Widerhaken. Selten bis nie hört man von Männern, die mit der Vaterschaft überfordert sind und ihr Kind an der nächstbesten Straßenecke oder Babyklappe abgeben. Kindesweglegungen durch Männer sind selten.Was nicht heißt, dass sie ausgeschlossen sind.

Sicher ist nur, dass ich höchstens zwei Tage alt war, als ich ausgesetzt wurde. Und dass sich niemand reuig gemeldet und mich wieder abgeholt hat. Trotz Zeitungsartikeln, Aufruf im Radio und Befragung durch die Polizei hat niemand etwas gehört oder gesehen in dieser Nacht. Keines der umliegenden Spitäler vermisste eine junge Mutter und ihr Kind. Vielleicht wurde ich bei einer Hausgeburt entbunden – das wäre zumindest die hübschere Variante als öffentliche Toilette mit Blutlache und Nachgeburt am dreckigen Fliesenboden. Aber es meldete sich auch keine Hebamme, der ihre Patientin abhandengekommen war. Sogar Befragungen in den bayerischen Nachbargemeinden blieben ergebnislos. Keine Eltern.