Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

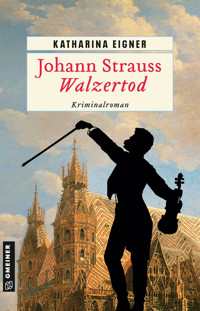

Wien, 1844: Frauenmorde halten die Stadt in Atem, zeitgleich will Johann Strauss’ Sohn seinem berühmten Vater den Rang ablaufen. Die Vorbereitungen zu einem musikalischen Duell laufen auf Hochtouren. Fiakerfahrer Heinrich Kaunitz hat bei einem Brand seine Familie verloren und wagt einen Neuanfang. Schon bald freundet er sich mit dem jungen Strauss, seinem besten Kunden, an. Als weitere Tote gefunden werden und Kaunitz ins Visier der Polizei gerät, beginnt er, selbst zu ermitteln. Er ahnt nicht, wie viel für den Nachwuchsmusiker auf dem Spiel steht …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 408

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Katharina Eigner

Johann Strauss Walzertod

Kriminalroman

Impressum

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Satz/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Bildes von: © Stephansdom in Wien (1832), von Rudolf von Alt; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rudolf_Ritter_von_Alt_001.jpg; Silhouette nach einer Zeichnung von Hans Schliessmann

Abdruck einer Annonce aus der Wiener Zeitung vom Oktober 1844 mit freundlicher Genehmigung der Österreichischen Nationalbibliothek

ISBN 978-3-7349-3268-7

Annonce

1

Die Pflastersteine glänzten nass. Auf einen nebligen Tag war ein regnerischer Abend gefolgt. Der Fleischmarkt war längst von Stille und Finsternis umgeben. Wien schlief.

Hahnreiter lehnte im Lichtkegel einer Gaslaterne an einer Hausmauer. Seine beiden Rösser und den Wagen mit der Nummer 52 hatte er stets im Blick. Etwas abseits, im Dunkeln, hatte sein Kollege mit Fuhrwerk und Pferden Aufstellung genommen.

»Von mir aus hätten sie die alten Laternen ruhig noch stehen lassen können.«

Der Kollege, der wegen seiner unsanften Fahrweise den Spitznamen »Rumpelumseck« erhalten hatte, fischte eine Tabakdose aus der Manteltasche. »Was soll das bringen, wenn die Nacht so taghell erleuchtet wird? Die alten Laternen waren doch noch gut.« Er stopfte umständlich seine Meerschaumpfeife. Dass Rauchen in der Inneren Stadt nicht gern gesehen wurde, kümmerte ihn wenig.

»Das würde ich auch sagen, wenn ich mit so verschlissenem Zeug unterwegs sein müsste wie du!«

Hahnreiter grinste und deutete auf den uralten Wagen und die betagten Pferde des anderen.

»Deine Rösser haben ihre besten Zeiten schon lange hinter sich. Die sind so mager, dass man ihr Alter an den Rippen abzählen kann.« Er schlug den Mantelkragen hoch, um sich vor Wind und Kälte zu schützen. »Und dein Wagen ist uralt und wackelig. Bei Tageslicht steigt nicht einmal mehr ein blinder Bettler in so eine Kutsche ein.«

»Ich weiß selbst, wie marod ich unterwegs bin.« Rumpelumseck blies Rauch in die Nachtluft. »Eigentlich müsste ich bei jeder Fahrt einem Schusterbuben sechs Kreuzer zahlen, damit er sich an den Wagen klammert und ihn zusammenhält. Was glaubst du, warum ich am liebsten in der Nacht fahre? Je dunkler, desto weniger sieht man, in welchem Zustand mein Zeug ist. Ich sag ja: Das schlechte Licht hat mir einen Gefallen getan.«

Hahnreiter schüttelte den Kopf. »Dann werden die nächsten Jahre hart für dich: Bald soll es in ganz Wien nur mehr Gaslaternen geben statt der alten Lampen mit Schweinefett.«

Rumpelumseck winkte ab. »Werde ich nicht erleben, so lange spielt meine Blase nicht mehr mit.« Er klopfte sich mit der Hand sachte auf den Unterbauch. »Alles voller Geschwüre da drinnen. Außerdem plagt mich ein Katarrh nach dem anderen. Vom Sitzen in der kalten Luft, hat der Arzt gesagt.«

Hahnreiter schwieg betroffen. Das Fiakerleben hinterließ mit den Jahren Spuren am Körper. Er selbst war von den typischen Berufskrankheiten bislang verschont geblieben. »Hast du jemanden, der sich um dich kümmert?«, fragte er.

Rumpelumseck knurrte missmutig. »Ich brauch niemanden. Ist mir lieber, sonst werde ich am Ende vergiftet wie der alte Pilnatschek.«

»Der Pilnatschek ist tot?« Hahnreiter riss die Augen auf. Er kannte den Mann; ein gutmütiger Kerl, der nach langer Krankheit endlich wieder auf die Beine gekommen war. Bis vor ein paar Jahren hatte er sein Geld als Leichenkutscher verdient.

»Eben nicht. Seine Schwiegertochter hat ihm Schwefelsäure in den Kaffee gekippt, aber er hat ihn nicht getrunken. Hat nur dran genippt.«

»Der Pilnatschek war doch ein kommoder Kerl. Warum sollte seine Schwiegertochter ihn umbringen wollen?«

Rumpelumseck schüttelte den Kopf und paffte wieder. »Wollte sie ja gar nicht. Sie hat ihn jahrelang gepflegt und während dieser Zeit sein Geld ausgegeben. Seit er gesund ist, hat er alles wieder selber verbraucht. Aus war’s mit der Marie. Also wollte sie ihn krank machen. Klein halten quasi, damit sie wieder flüssig ist. Weiber!« Er schnaubte verächtlich und zog eine Flasche Branntwein aus der Innentasche seines Mantels. »Dafür landet sie am Strang, wenn alles gerecht zugeht.«

Hahnreiter fand die Todesstrafe menschenverachtend.

»Warum soll sie am Strang landen, wenn der Pilnatschek …« Mitten im Satz hielt er inne. Schritte näherten sich. Vom Ende der Gasse klapperten Damenschuhe über die Pflastersteine. Hahnreiter stieß sich von der Hausmauer ab, straffte sich und griff nach den Zügeln seines Gespanns. Um diese Uhrzeit waren Kunden rar in der Inneren Stadt. Der Verdienst des heutigen Tages reichte bei Weitem nicht aus, um sein Überleben zu sichern. Diese Fuhre durfte er sich nicht entgehen lassen. Je schneller er fahrbereit war, desto besser. Die Schritte wurden wieder leiser, offenbar entfernten sie sich. Hahnreiter seufzte. Die Dame hatte es sich entweder anders überlegt oder war in eine Seitengasse abgebogen. Das Geklapper der Absätze verhallte, dann fiel eine schwere Haustür ins Schloss. Hahnreiter ließ die Zügel los, lehnte sich erneut an die Mauer und starrte missmutig in die neblige Nacht. Seine Gedanken schweiften ab zu seiner Frau. Ob sie wartete, bis er nach Hause kam? Sekunden später zerriss ein Schrei die Stille. Hahnreiter zuckte zusammen. »Hast du das gehört?«

Rumpelumseck schwieg und stocherte gleichgültig in seiner Pfeife.

»Das war ganz in der Nähe!« Hahnreiter schlich zum nächsten Mauereck und lugte in die quer verlaufende Köllnerhofgasse.

Sein Kollege hob die Schultern und paffte. »Mach dir nicht ins Hemd, das war eine Katze!«

Hahnreiter schüttelte den Kopf. »Die Viecher schreien anders.« Er sah sich um, entdeckte aber niemanden. »Das war ein Mensch!«

»Das war eine Katze, sag ich dir«, blieb Rumpelumseck dabei. »Sauviecher, elendige! Und selbst wenn nicht: Mir reicht’s schon, wenn ich mir um meine Rösser Gedanken machen muss. Soll ich mir jetzt auch noch über alles andere den Kopf zerbrechen, das in der Stadt passiert?« Er raffte sich auf und kam doch zu Hahnreiter an das Hauseck. Außer einem beleuchteten Fenster war nichts zu sehen; die Köllnerhofgasse lag totenstill da.

»Außerdem«, fing Rumpelumseck wieder an, »was soll schon sein? Der Nachtwächter hat gerade seine Runde gedreht. Und selbst wenn von denen keiner etwas bemerkt hat, gibt’s immer noch die Zivil-Polizeiwache und die Militär-Polizeiwache – hier wimmelt’s vor Aufpassern! Der alte Metternich hat ein Auge drauf, dass uns nichts passiert!« Seine Stimme triefte vor Sarkasmus. Fürst Clemens Metternich hatte Wiens Bürger fest im Griff; die Stadt wimmelte vor Sicherheitsbeamten und Spitzeln, die das Leben in der Hauptstadt streng kontrollierten. Das kleinste Anzeichen für Ungehorsam oder Verrat am System wurde geahndet und den Behörden gemeldet. »In Wien kannst nicht einmal einen Schas lassen, ohne dass es der Metternich mitkriegt!«

Wieder fiel eine Tür ins Schloss. Schritte hallten auf den Pflastersteinen und klapperten eilig in Richtung Fleischmarkt. Hahnreiter kniff die Augen zusammen. Der Mond war von Wolken bedeckt, und auf der nassen Straße spiegelte sich das fahle Licht der Laternen. Dennoch erkannte er eine Gestalt, die aus einem Arkadengang trat. Sie hielt inne und stützte sich an eine Hausmauer. Ein paar Sekunden lang starrte sie in Richtung der Fiaker. Sie beugte sich nach vorn – krümmte sie sich etwa? Hahnreiter stieß Rumpelumseck mit dem Ellbogen in die Seite und zeigte mit dem Kinn auf die Silhouette. »Ich sag doch, da stimmt etwas nicht!«

Die Gestalt richtete sich halb auf und schleppte sich weiter. Sie steuerte die wartenden Wagen an. Der Abstand wurde geringer; jetzt erkannte Hahnreiter, dass es sich um eine Frau handelte. Sie beschleunigte ihre Schritte, blieb wieder stehen und krümmte sich, eine Hand auf den Leib gepresst. Nur mehr wenige Meter trennten sie jetzt von den Kutschen. Ein dunkler Schleier bedeckte ihr Gesicht, unter ihrem Mantel schimmerte der Saum eines hellen Seidenkleides. Ein gequältes Ächzen war zu vernehmen, sie wankte und taumelte zu einem der Wagenräder.

»Guter Gott«, flüsterte Hahnreiter und eilte zu der Frau.

Ihr rechter Arm umfasste die Leibesmitte. Rumpelumseck paffte an seiner Meerschaumpfeife und feixte.

»Wo brennt’s denn, Gnädigste?«

Sie nahm ihn nicht wahr. Der Schleier verbarg Augen und Mimik, dennoch war ihre Angst unverkennbar. Sie atmete flach und schnell, Schweißgeruch hing in der Luft.

»Wohin soll’s denn gehen, Gnädigste?«

Hahnreiter reichte ihr die Hand, um sie zu stützen. Die wenigen Schritte vom Wagenrad bis zur Kabinentür kosteten sie übermäßige Anstrengung. Sie bewegte sich jetzt so langsam, als steckte sie in tiefem Morast fest. Dennoch drehte sie den Kopf erst nach links, dann nach rechts und sah sich um. Ein Wimmern drang unter dem Schleier hervor.

»Ist Ihnen nicht gut, Gnädigste?« Hahnreiter musterte die Frau besorgt.

Sie schüttelte den Kopf. Immer wieder sah sie sich suchend um. Hahnreiter runzelte die Stirn und spähte ebenfalls nach allen Seiten. Die Berichte in den Zeitungen fielen ihm ein. Metternich hatte zwar ein dichtes Überwachungsnetz gewebt, dennoch waren in den letzten Wochen einige Frauen in der Stadt spurlos verschwunden. Die Polizei schloss Gewaltverbrechen nicht aus, tappte aber im Dunkeln. Der Täter lief frei herum – war ihm heute Nacht ein Opfer entkommen?

»Wurden Sie belästigt, Gnädigste? Wollte Ihnen jemand etwas Böses?«

Statt einer Antwort war nur ein heiseres Röcheln zu vernehmen. Die Frau nahm einen tiefen Atemzug. Dann stieg sie, auf Hahnreiters Arm gestützt, in die Fiakerkabine.

»Alservorstadt!«, presste sie tonlos hervor. »Zur Gasse zwischen Krankenhaus und Kaserne!«

Hahnreiter nickte und schloss die Tür. Das Gässchen quer zur Alserstraße war namenlos und dennoch weitum bekannt.

Von dort erreichte man einen der drei Eingänge in das k.u.k. Gebärhaus. An diesem Ort waren Sicherheit, Verschwiegenheit, Hoffnung und Trauer vereint. Baronessen und Dienstmädchen, Hofdamen und Krapfenbäckerinnen: Frauen jedes Gesellschaftsstandes suchten die Adresse auf, um anonym zu entbinden.

»Gebärfuhre«, raunte Hahnreiter und schwang sich auf den Kutschbock. »Daher der schwarze Schleier.«

Er warf Rumpelumseck einen vielsagenden Blick zu. Der lotste seine Rösser einen Platz weiter nach vorn und brachte sie gleich darauf wieder zum Stehen. »Und wenn schon.« Er zuckte die Schultern. »Hauptsache, du hast eine Fuhre, der Rest kann dir egal sein.«

Hahnreiter brummte etwas Zustimmendes. Gebärfuhren bedeuteten sichere Bezahlung; die Frauen – häufig aus der Oberschicht, die um ihren guten Ruf bangten – waren froh, schnellstmöglich zum k.u.k. Allgemeinen Krankenhaus zu gelangen, ohne von jemandem gesehen oder erkannt zu werden. Bei solchen Fahrten wurden keine Gepäckstücke verladen und fielen keine Wartezeiten an; man musste nur bis zum Eingangstor des Gebärhauses fahren und die Glocke läuten, damit die Schwangere in Empfang genommen wurde. Rumpelumseck hatte recht: Befindlichkeiten der Kundschaft waren nicht von Bedeutung. Es ging nur darum, sie sicher ans Ziel zu bringen. Hahnreiter schwang sich auf den Kutschbock, griff nach den Zügeln und schnalzte mit der Zunge.

»Na dann, fahr ma, Euer Gnaden!«, rief er und winkte seinem Kollegen. Die Blutspur von den Arkaden bis zu seiner Kutsche sah er nicht.

2

Kaunitz erreichte die Stadt durch das Burgtor. Er lenkte seinen Wagen an der Augustiner Bastei vorbei zur Kärntner Straße und steuerte auf den Stephansdom zu. Die Glocke schlug 9 Uhr. Kutschen und Stellwägen rumpelten über das Pflaster, vom Neuen Markt strömten Dienstboten, die Mehl, Getreide und Butter erstanden hatten in die umliegenden Straßen und Geschäfte. Am Vormittag vereinnahmten Marktschreier und Dienstpersonal Wiens Innere Stadt. Um von seiner Unterkunft in der westlichen Vorstadt Mariahilf in die Leopoldstadt im Osten zu gelangen, musste Kaunitz das gesamte Areal innerhalb der Stadtmauer durchqueren. Vor ein paar Tagen war er in der Wiener Zeitung auf eine Annonce gestoßen:

»Stallung für vier Pferde mit Wagenremise in der Josefsgasse zu vermieten, Wohnung angrenzend. Auskunft in der Shawl-Handlung Nr. 619 am Graben, vis-à-vis vom Lommerischen Hause.«

Die Auskunftsstelle am Graben lag zwar auf dem Weg, aber er würde das Haus in der Josefsgasse zuvor auf eigene Faust besichtigen. Erst danach wollte er mit dem Besitzer Kontakt aufnehmen. Seit Jahren war Kaunitz auf der Suche nach einer größeren Unterkunft. Er und Elisabeth hatten etliche Objekte besichtigt. Die Dachkammer war längst zu eng für sie beide geworden; spätestens nach der Geburt des Kindes hätten sie eine andere Bleibe gesucht. Doch dazu war es nie gekommen.

»Extrablatt!« Der Schrei eines Zeitungsjungen riss ihn aus seinen Erinnerungen. »Großbritannien führt die Factory Bill ein! Keine Fabrikarbeit mehr für Kinder unter acht Jahren!«

»Die werden sich noch wundern, die Briten!«

Ein Mann mit Spazierstock blieb bei dem Jungen stehen und kramte in seiner Tasche. Er fischte ein paar Münzen hervor und kaufte eine Zeitung.

»Wohin soll das führen, wenn alles sich ändert?« Er begann sofort zu lesen. Im Vorbeifahren sah Kaunitz ihn den Kopf schütteln.

Mittlerweile lag die Rotenturmstraße hinter ihm. Kaunitz war bei der Ferdinandsbrücke angelangt, die über den Donaukanal führte und die Innere Stadt mit der Leopoldstadt verband. Elisabeth hatte diese Vorstadt geliebt. Das trubelige Gemisch aus Gasthöfen, kleinen Geschäften und Handwerksbetrieben hatte es ihr angetan.

»Wenn unser Kind erst einmal da ist, gehen wir sonntags im Augarten oder Prater spazieren«, hatte sie geschwärmt. Der Gedanke an sie schnürte Kaunitz die Luft ab. Aus seiner Manteltasche zog er das Taschentuch hervor, das Elisabeth mit seinen Initialen bestickt hatte. Er rieb sich die Augen damit trocken und steckte das Stück Stoff tief in die Tasche zurück. Um ein Haar hätte er zwei Köchinnen übersehen, die vom Fischmarkt am Donaukanal die Brücke erreichten. Er riss den Wagen zur Seite, um auszuweichen. Die beiden Frauen erschraken und riefen ihm derbe Flüche hinterher, Kaunitz hob entschuldigend die Hand. Er atmete tief durch, schnalzte mit der Zunge und nahm die Zügel straffer. Das Leben musste weitergehen.

3

Der prunkvolle Ballsaal im Herzen Wiens war zum Bersten voll. Unter monströsen Lustern, die von der stuckverzierten Decke hingen, kreischte und tobte das Publikum vor Begeisterung. Hunderte Füße stampften auf dem Parkett, Paare wirbelten im Kreis zur Musik durch den Saal. Aufgebauschte Kleider, nass geschwitzte Hemden und zerzauste Haare überall. Arme wurden um Taillen gelegt, Leiber aneinander gepresst. Schneller und immer schneller jagte die Kapelle die Massen vor sich her, trieb sie von der Polka zum Galopp, zur Quadrille, von einem Walzer zum nächsten. Die Fensterscheiben waren beschlagen vom Atem der erhitzten Menschen, Wien war im Tanzfieber.

Im Epizentrum der schnellen Takte stand er. Sie nannten ihn Melodien-Hexer, Zauberkünstler, Walzerkönig.

Er stachelte seine Musiker zur Höchstform an, preschte mit ihnen von einer Komposition zur nächsten:

Kettenbrückenwalzer, Brüsseler-Spitzen, Paris-Walzer. Niemand stand still, alles drehte sich, schaukelte, stolperte, suchte Halt und nahm Schwung.

Er dirigierte und geigte abwechselnd, das Publikum verlangte mehr und mehr. Sie waren süchtig nach seiner Musik. Mit Spannung hatten sie seine neuesten Werke erwartet und wollten ihn nicht gehen lassen, als er sich verbeugte. Das Bad im Applaus war kurz, aber intensiv. Es gab ihm Sicherheit und Wärme. Ein letzte tiefe Verneigung vor den Tanzenden, ein Kopfnicken zu den Musikern. Dann stürmte er aus dem Saal, hinaus in die Nacht. Eine Kutsche stand bereit, die Tür zur Kabine war offen. Sobald der Meister eingestiegen war, stob der Wagen in westlicher Richtung aus der Stadt. Die Nacht war noch jung, in Döbling erwarteten zwei weitere Lokale die Ankunft des Walzerkönigs.

Johann Strauss lehnte den Kopf ans Fenster und starrte in die Dunkelheit. Er hatte es geschafft: Die Redoutensäle, das Sperl, Dommayers Casino oder das Finger; erfahrene Wirte wussten, wonach ihre Gäste verlangten. Wer etwas auf sich hielt, engagierte Johann Strauss. Das Wiener Publikum verlangte Unterhaltung auf höchstem Niveau; er konnte sie Abend für Abend bieten. Die Nachfrage nach exquisiter Tanzmusik war enorm. Täglich prasselten Anfragen und Engagements auf ihn ein, mehr als er bewältigen konnte. Für Außenstehende schien es unmöglich, dass ein und derselbe Mann drei oder vier Bühnen pro Abend bespielte. Dennoch erteilte er keine einzige Absage. Sein Orchester war das beste weit und breit. Universell einsetzbar und kultiviert. Jeder von ihnen spielte mindestens zwei Instrumente; das war der Schlüssel zum Erfolg. Er hatte eine Möglichkeit gefunden, alle Termine wahrzunehmen: er teilte sein Orchester durch vier. Jede Gruppe spielte auf einer anderen Bühne. Johann Strauss konnte seine Männer beliebig zusammenwürfeln; die Qualität der Konzerte war gleichbleibend hoch. Violinen, Flöten, Bass oder Posaune; er konnte stets aus dem Vollen schöpfen. Er selbst raste von Termin zu Termin; kurzes Vorstellen der neuen Piècen, Dirigieren der Gassenhauer, ein kurzes Bad im tosenden Applaus – und mit dem Fiaker weiter ins nächste Lokal. Die Musiker spielten unter der Leitung des Primgeigers den ganzen Abend lang weiter.

Dass Wien den Aufstieg zur Walzerhauptstadt geschafft hatte, war sein Verdienst. Komponieren, Proben, Dirigieren im Akkord. Die reinste Knochenarbeit. Dennoch hätte er sich nie für einen anderen Beruf entschieden.

Die Kutsche raste durch die stockfinstere Nacht. Johann Strauss tastete auf der Holzbank nach dem Bündel, in dem sich ein Tuch, ein frisches Hemd und eine zartgelbe Halsbinde befanden. Das Dirigieren hatte ihm alles abverlangt; sein Gewand klebte ihm am Leib. Er schälte sich aus seinem Frack, streifte die nassen Sachen ab und rieb sich den Oberkörper mit dem Tuch trocken. Der Wagen rumpelte; er schlüpfte in die Ärmel, tastete nach Knöpfen und Knopflöchern. Dann lehnte er seinen Kopf an die Kabinenwand und schloss die Augen. Er würde nicht vor 2 Uhr früh daheim sein. Würde sie auf ihn warten? Er sehnte sich nach ihren rosigen Lippen und den weichen Locken, rief sich den Duft ihrer Haut in Erinnerung. Der Wagen jagte durch die Nacht, immer noch saß Johann Strauss mit geschlossenen Augen in der Kabine. Dies waren die einzigen Momente des Tages, in denen er sich Ruhe erlaubte. Die Ruhe vor dem Sturm.

4

Beißender Rauch und Flammen, wohin er sich wandte. Brandgeruch überlagerte jeden Duft, rot züngelndes Feuer verfolgte ihn bis in die Träume. Das gierige Lodern und Knistern hielt ihn seit Wochen gefangen.

Heinrich Kaunitz, Fahrer des Fiakers mit der Nummer 25, öffnete die Augen. Krampfhaft versuchte er, sich alle schönen Erinnerungen aus der Zeit vor jener Nacht ins Gedächtnis zu rufen. Elisabeths sanfte Stimme, ihre zarten Schultern, den Duft von frisch gebackenem Gugelhupf. Das Vogelgezwitscher, dem sie jeden Morgen gemeinsam gelauscht hatten, ein Wiesenblumenstrauß, den er ihr gepflückt hatte, die gemeinsamen Spaziergänge im Prater. Jene Nacht hatte sein Leben für immer verändert und ließ ihn keine Ruhe mehr finden. Er hörte Elisabeths Hilferufe, sah die Bilder vor seinem geistigen Auge. Wie sie verzweifelt versuchte, dem dichten Qualm zu entkommen. Wie sie die schmale Holztreppe fand und nach unten lief, eine Hand schützend auf den Bauch gelegt. Wie sie strauchelte und fiel. Er hörte das dumpfe Geräusch ihres Körpers, der gegen die Stiegen prallte, und seine eigenen Schreie. Er hatte sie ins Freie getragen und auf die Straße gelegt. Wie lange war er neben ihr gekauert? Minuten? Stunden? Das Blut aus ihrer Wunde war verkrustet, der Brustkorb hob und senkte sich nicht mehr. Elisabeths Hand in der seinen war erkaltet – er hatte sie verloren. Sie und das ungeborene Kind.

Kaunitz öffnete die Augen und setzte sich ruckartig auf. Sein Herzschlag galoppierte. Der Rücken war schweißnass, sein Mund trocken. Wie jeden Morgen fiel es ihm schwer, die Qualen der Nacht abzuschütteln. Er fuhr sich mit der Hand über das Gesicht und atmete tief durch. Das Zwitschern eines Rotkehlchens drang an sein Ohr; Kaunitz blickte zum Fenster, vor dem ein alter Kastanienbaum stand. Nur mehr wenige Blätter waren grün, die meisten hatten sich bereits herbstlich verfärbt. Im dichten Blattwerk war der kleine Vogel kaum sichtbar. Mit einem Ruck schlug Kaunitz die grobe Wolldecke zurück, schwang die Füße aus dem Bett, trat ans Fenster und öffnete es. Morgendliche Kühle strömte ihm entgegen. Er genoss den Lufthauch auf seiner verschwitzten Haut und atmete tief ein. Über ihm war der Himmel rötlich gefärbt, auf der Straße unter seinem Fenster herrschte hektische Betriebsamkeit. Dienstmädchen eilten zum Markt und Arbeiterinnen zur Fabrik, ein Milchwagen fuhr scheppernd über das Straßenpflaster. Mariahilf erwachte. Normalerweise war er Teil dieses Getriebes.

Die Taschenuhr auf dem wackeligen Tischchen neben dem Bett zeigte fünf Uhr an. Um diese Zeit sollten die Rösser längst angespannt sein und er auf dem Kutschbock sitzen.

Kaunitz griff nach Hemd und Hose, die über der Stuhllehne hingen, und zog sich an. Heute. Heute würde er das Haus des alten Sterz verlassen, mit Sack und Pack. Er würde seine Pferde und die beiden Wagen zum neuen Stall in die Leopoldstadt bringen. Vier Rösser und zwei Fiaker; mehr war ihm nach dem Brand nicht geblieben. Bis auf die Kleidung, die er an jenem Abend getragen hatte, war alles den Flammen zum Opfer gefallen. Kaunitz knöpfte eines der Hemden zu, die Sterz ihm überlassen hatte, und sah an sich hinab. Der Stoff war abgetragen und kratzte, außerdem waren die Kleidungsstücke zu weit. Der alte Stallknecht war einen Kopf größer und doppelt so schwer wie er selbst. Ein rechtschaffener Kerl, der das Herz am rechten Fleck hatte. Kein Mann der großen Worte. Ohne seine Hilfe wäre Kaunitz im Versorgungshaus Sankt Marx gelandet, wo verarmte, kränkelnde und abgelebte Bürger versorgt wurden. Er hätte sich mit elf anderen eines der 32 Zimmer teilen und sich mit seinem Schicksal abfinden müssen, denn für Opfer von Wohnungsbränden gab es keine finanzielle Unterstützung. Sterz hatte Kaunitz bei sich aufgenommen, als der ohne Dach über dem Kopf vor dem Nichts gestanden war. Er hatte Kaunitz seine Kammer überlassen und war selbst in den Stall übersiedelt, wo er auf einem Strohballen neben den Pferden schlief. Die Tiere nahmen es gleichmütig hin. Sie waren seit Jahren beim alten Sterz untergebracht; er fütterte sie und mistete den Stall aus, holte den Hufschmied, wenn die Hufe beschlagen werden mussten, und mischte Tinkturen nach alten Rezepten, um Koliken zu lindern. Die Tiere waren hier in besten Händen. Jeden Morgen legten Sterz und Kaunitz den Pferden die Geschirre an und spannten sie vor den Wagen. In letzter Zeit jedoch wurde Sterz von der Gicht geplagt; es bereitete ihm Schmerzen, die Finger zu strecken oder zu krümmen. Sie Stallarbeit war mühselig für ihn geworden.

Kaunitz trat zum Tisch, auf dem die Waschschüssel stand, und wusch sich das Gesicht. Wieder rumpelte ein Wagen über das Pflaster, das Rotkehlchen zwitscherte tapfer gegen Straßenlärm und Stimmengewirr an. Kaunitz trocknete sich mit einem Tuch ab und warf einen Blick ins Freie. Erste Sonnenstrahlen leuchteten durch die verfärbten Blätter. Er versuchte, sich die kommenden Tage auszumalen. Er würde allein sein. Sofort trübte sich seine Stimmung wieder. An ein Leben ohne Elisabeth zu denken, fühlte sich wie Verrat an. Er vergrub das Gesicht im feuchten Leinentuch und verharrte einen Moment. Tiefe Trauer wogte über ihn hinweg und trieb ihm Tränen in die Augen. Wie sehr er seine Frau vermisste!

Wenn er nicht bald einen Weg fand, mit seinem Schicksal fertig zu werden, würde er daran zerbrechen. Kaunitz zerknüllte das Tuch und warf es zurück auf den Tisch. Er würde denjenigen finden, der ihm das Liebste genommen hatte!

5

Kaffeeduft strömte in das winzige Vorhaus. Kaunitz öffnete die Tür zur Küche. Warme Luft schlug ihm entgegen, vermischt mit dem Duft von Seife und Pferdegeruch. Der Geruch seiner Kindheit. Kaunitz sog die Luft ein und verharrte einen Moment im Türrahmen. Obwohl er kleiner war als Sterz, musste er den Kopf einziehen, um sich nicht am Türrahmen zu stoßen. Neben der Schlafkammer war die Küche der einzige Raum in Sterz’ Unterkunft. Es waren kleine Zimmer, spärlich möbliert und mit uralten knarrenden Holzdielen ausgelegt, aber alles war sauber und ordentlich. Ein Tisch aus schwerem Buchenholz, den der alte Stallmeister selbst gezimmert hatte, nahm den meisten Platz in der Küche ein. Das restliche Mobiliar bestand aus zwei altersschwachen Stühlen, einer Kredenz für Teller und Besteck sowie einem Ofen samt Kochstelle, der wohlige Wärme ausstrahlte.

Die Nächte waren kühl geworden. Der Herbst hatte sich mit Kälte und Feuchtigkeit in Wien und den Vorstädten angekündigt. Sterz öffnete die Ofentür und stocherte mit einem Schürhaken in der Glut. Dann nahm er den Kaffee-Perkolator von der Feuerstelle und goss das dampfende Gebräu in zwei Tassen. Er drehte sich kurz um und murmelte etwas Unverständliches, als er seinen Mitbewohner hinter sich bemerkte. Das stumme Kopfnicken Richtung der beiden Tassen war seine Einladung zum Frühstück. Kaunitz murmelte ein Danke, trat näher und griff nach dem alten Porzellangefäß, an dessen Rand ein Stück ausgebrochen war. Dann setzte er sich an den Tisch und betrachtete das karge Mahl. Sterz hatte den letzten Rest Brot aufgeschnitten und den Teller zu Kaunitz’ Platz gestellt. Kaunitz nahm eine der Scheiben und unterdrückte ein Seufzen. Sterz kam mehr schlecht als recht finanziell über die Runden. Vor dem Brand hatte er seinem alten Stallknecht mehr bezahlen können, aber seit er selbst nichts mehr besaß, war das Leben für beide schwieriger geworden. Sicher, Sterz hatte ihn ohne zu zögern aufgenommen, hatte ihm Essen und Quartier gegeben. Aber Kaunitz ertrug es nicht, jemandem auf der Tasche zu liegen, der selbst kaum genug zum Leben hatte. Immer öfter war Sterz mit leerem Magen zu Bett gegangen, und Kaunitz wusste, dass das nur seinetwegen geschah.

»Kaffee stillt den Hunger.« Der alte Stallknecht schien Kaunitz’ Gedanken erraten zu haben. Er griff in den Korb neben der Feuerstelle und legte ein Scheit Buchenholz nach. Dann schloss er die Ofentür, ächzte leise und setzte sich zu Kaunitz an den Tisch.

Es bereitete ihm sichtlich Schmerzen, mit den gichtgekrümmten Fingern die Tasse zu halten.

Kaunitz nahm den ersten Schluck und verzog das Gesicht. Sterz hatte viele Fähigkeiten; Kaffeekochen zählte nicht dazu. Das Gebräu war dünn und bitter. Vielleicht war der Geschmack auch den Zichorienwurzeln geschuldet, mit denen der Kaffee gestreckt war.

Sterz strich mit der schwieligen Hand über die raue Tischplatte. Seine Haltung war gebückt und die Haut wettergegerbt, aber die Augen blickten wach und interessiert in die Welt.

»Mit dem heutigen Tage verlässt du mich also endgültig?« Es hätte scherzhaft klingen sollen, aber in der Stimme des alten Mannes schwang Wehmut mit. Kaunitz schluckte den Kloß hinunter, der sich in seinem Hals bildete.

»Ich ziehe nur in eine andere Vorstadt«, versuchte er sich zu rechtfertigen. »Statt in Mariahilf werde ich in der Leopoldstadt leben, sonst ändert sich nichts.«

»Alles ändert sich.« Sterz machte eine müde Handbewegung. »Aber dagegen kommt man nicht an. So ist das Leben.« Fanny, die alte dreifarbige Katze, sprang dem Stallknecht auf den Schoß und schnurrte. Eine Zeit lang sagte niemand etwas. »Eine Schnapsidee, von Mariahilf in die Leopoldstadt zu ziehen!«, polterte Sterz.

Kaunitz schwieg betreten. Seit er denken konnte, waren er und Sterz einer Meinung gewesen. Keine Entscheidung, die sie nicht im Gleichklang getroffen hatten. Es war das erste Mal, dass dem Alten sein Entschluss missfiel.

»Familie Strauss beauftragt mich immer öfter mit Fahrten, da ist es einfacher, wenn ich in ihrer Nähe …«, erklärte Kaunitz, aber Sterz unterbrach ihn unwirsch.

»Die Familie Strauss!« Er schnaubte verächtlich. »Jetzt bist du ihnen gut genug, weil du nach ihrer Pfeife tanzt! Aber wenn sie erst einmal in höhere Kreise aufsteigen, wollen sie bestimmt nicht mehr mit einem einfachen Fiaker wie dir fahren! Dann suchen sie sich einen vornehmen Kutscher und lassen dich fallen wie eine heiße Kartoffel!« Er schüttelte den Kopf. »Du hast vier Pferde zu ernähren, das kostet Geld! Was, wenn die Quelle plötzlich versiegt?« Er reckte sein Kinn und sah Kaunitz direkt in die Augen. »Man macht sich nicht von einer einzigen Kundschaft abhängig. Habe ich dir das etwa nicht beigebracht?«

»Vom neuen Stall«, fuhr Kaunitz fort, »ist es nur ein Katzensprung zum Hirschenhaus in die Taborstraße. Und die Standplätze für Fiaker liegen in der Stadtmitte. Es macht also keinen Unterschied, ob ich von Mariahilf im Osten oder von der Leopoldstadt im Westen Wiens dorthin fahre.«

Sterz schwieg und strich Fanny zärtlich über den Rücken, ohne Kaunitz anzusehen.

»Wenn ich Kundschaft in der Taborstraße absetze und nach einer Fuhre zurück zum Stall nach Mariahilf fahre, bin ich um ein Vielfaches länger unterwegs. Die Pferde haben weniger Zeit, sich zu erholen. Ich muss sie öfter auswechseln und verdiene weniger. Hast du daran schon einmal gedacht?« Er suchte Sterz’ Blick, aber der hatte nur Augen für seine Katze.

»Im Übrigen«, redete Kaunitz weiter und schwenkte seine Tasse, »befinden sich der Nordbahnhof, der Fischmarkt und ein Krankenhaus in der Leopoldstadt, vom Prater ganz zu schweigen. Also genügend Ziele, zu denen ich Kundschaften fahren kann, selbst wenn die Familie Strauss mich hängen lässt.« Er starrte in seine Tasse. »Außerdem«, fügte er leiser hinzu, »wollte Elisabeth immer schon in die Leopoldstadt ziehen. Wir wollten uns dort ein Heim schaffen. Eine Familie gründen und dann …« Tränen brannten ihm in den Augen. Er wischte sie mit dem Handrücken fort und verstummte.

»Aber Elisabeth ist tot!« In der Stimme des Alten schwang Wehmut mit. »Niemand zwingt dich, ans andere Ende Wiens zu ziehen, nur weil sie es so haben wollte.«

Kaunitz nickte. Der Stallmeister hatte recht. Trotzdem wusste er, dass er nicht länger hier bleiben konnte. Als er nichts erwiderte, winkte Sterz ab und schüttelte matt den Kopf.

»Reisende soll man nicht aufhalten.«

Kaunitz fühlte sich elend. Solange er sich erinnern konnte, war Sterz ein Teil seines Lebens gewesen. Er hatte sich schon um die Pferde seines Vaters gekümmert, als er selbst gerade erst gehen gelernt hatte. Sterz hatte Wagen gelenkt und Schäden an den Rädern oder Kabinen ausgebessert, er konnte Pferde beschlagen und wusste, was zu tun war, wenn eines der Tiere an Koliken litt. Kaunitz senior war wie sein Sohn Fiakerfahrer gewesen, aber ihm hatte es an Geschick im Umgang mit den Tieren gemangelt. Viel zu oft hatte er die Geduld verloren und nach den Rössern getreten, wenn sie nicht schnell genug auf Kommandos reagierten. Schon früh hatte Heinrich Kaunitz begriffen, dass der Stallknecht wesentlich besser mit Pferden zurechtkam als sein Vater. Weder schlug Sterz die Tiere noch schrie er sie an. Es war ein unsichtbares Band, das den wortkargen Mann und die Rösser zusammenhielt. Alles, was er über Pferde und Fuhrwerke wusste, hatte Kaunitz vom alten Stallknecht gelernt. Sterz’ umfassendes Wissen und seine Erfahrung waren auch bei den Kollegen bekannt. Er war eine Legende in der Fiakerszene; niemand kannte sich mit Pferden besser aus als er. Immer wieder standen Fahrer vor seiner Tür und baten ihn um Rat, wenn ein Pferd erkrankt war oder sich nicht mehr lenken lassen wollte.

Sterz hatte jeden Abschnitt in Kaunitz’ Leben mitbekommen: seine Kindheit und den frühen Tod der Mutter. Die Verzweiflung und tiefe Trauer des Vaters, der Trost im Kartenspiel und im Alkohol suchte. Sterz war ihm zur Seite gestanden, als Kaunitz senior ins Wasser gegangen war, weil er seine Schulden nicht mehr bezahlen konnte. Er hatte an ihn geglaubt, als er sich, blutjung und unerfahren, gegen alteingesessene Fiaker behaupten musste, um das Geschäft zu retten. Und schließlich hatte ihm der alte Sterz Elisabeth vorgestellt, seine Nichte.

»Ich verlasse dich nicht.« Es hätte überzeugend klingen sollen. Kaunitz starrte auf seine Brotscheibe und zupfte sie in mundgerechte Brocken. »Aber du weißt selbst«, begann er sich zu rechtfertigen, »dass es auf die Dauer hier für uns beide zu eng ist.« Er ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. Eines der Pferde wieherte im Stall. In Kaunitz stieg das schlechte Gewissen auf. Noch vor wenigen Wochen war das winzige Haus mit dem angrenzenden Stall seine Rettung gewesen; es hatte ihn davor bewahrt, im Freien oder mit anderen Obdachlosen in ein Zimmer gepfercht schlafen zu müssen. Jetzt war es zu einem Zuhause geworden. Trotzdem spürte Kaunitz, dass er nicht hierher gehörte. Er musste wieder auf eigenen Beinen stehen. Sein Leben in den Griff bekommen und sich ein Zuhause schaffen. So wie er es immer geplant hatte. Schweigend ließ er die Brotbrocken in den Kaffee fallen. Sterz winkte ab und starrte in seine Tasse, in der ebenfalls Brocken alten Brotes schwammen.

»Verlasst mich nur alle«, murrte er und griff nach einem Löffel, »es wird schon seinen Grund haben, warum es niemand bei mir aushält. Ein Stallknecht mit kaputten Knochen ist wohl zu nichts mehr zu gebrauchen.« Er löffelte den Brei aus Kaffee und Brot bedächtig in sich hinein.

Kaunitz’ Kehle schnürte sich zu. Er hatte sich davor gefürchtet, Abschied von Sterz zu nehmen. Schlimmer noch: Das schlechte Gewissen fraß ihn beinahe auf. Im neuen Stall würde sich ein junger Knecht um die Tiere kümmern. Er verstand, dass es Sterz verletzte, wenn jemand anderer seine Aufgaben übernahm. Aber er wusste ebenso, wie schwer das Heben der Futtertröge dem alten Mann mittlerweile fiel. Die Stallarbeit setzte Sterz mehr und mehr zu und bereitete ihm Schmerzen.

»Die Rösser sind mein Leben«, presste Sterz hervor und kraulte Fanny am Kopf. »Soll ich den ganzen Tag allein herumsitzen und nichts tun, wenn der Stall leer ist?« Mittlerweile war seine Stimme brüchig.

Kaunitz legte den Löffel beiseite. »Dann komm mit mir mit!« Er sah Sterz auffordernd an. »Pack deine Sachen und Fanny und zieh mit mir in die Leopoldstadt!«

Kaunitz schüttelte den Kopf.

»Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Ich bin in Mariahilf zur Welt gekommen.« Er blickte Kaunitz direkt in die Augen. »Dieses Haus ist winzig und windschief. Für dich mag es nichts Besonderes sein. Für mich ist es der einzige Ort, wo ich leben will. Ich bin hier zu Hause.«

»Aber du bist allein, Michael. Einsamkeit tut niemandem gut. Und«, Kaunitz versuchte ein Lächeln, »die Leopoldstadt ist nicht aus der Welt. Die neue Wohnung ist groß genug für uns beide.« Er hatte schon mehrfach versucht, den alten Stallknecht für einen Ortswechsel zu gewinnen. Er hatte sich geschworen, für Sterz da zu sein, wenn der sich nicht mehr alleine versorgen konnte. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, das spürte er.

»Du hättest mehr Platz, könntest bei den Rössern sein und ich werde für dich sorgen, wenn du …«

»Ich brauche keine Almosen!« Michael Sterz schlug mit der flachen Hand auf den Tisch und erhob sich so abrupt, dass Fanny empört maunzte und mit einem Satz davonstob.

»Von dir schon gar nicht! Ich hab dir geholfen, das Geld zusammenzuhalten, als sich dein Vater nicht einmal mehr Futter für die Tiere leisten konnte, hast du das schon vergessen?«

Hatte er nicht. Kaunitz senkte den Kopf und bereute seine Worte bitter. Er hatte Sterz in seinem Stolz gekränkt. Auch ohne ihn anzusehen, spürte er den Zorn des alten Mannes.

»Mein ganzes Leben lang habe ich mich um dich und die Rösser gekümmert. Jetzt, wo ich alt und nutzlos geworden bin, nimmst du Reißaus! Ausgerechnet ans andere Ende der Stadt willst du ziehen! Gar nicht weit genug weg kann es sein!«

Kaunitz schüttelte entschieden den Kopf. »So ist es auf gar keinen Fall!« Er schob die Tasse zur Seite und stand auf.

»Ich lasse dich nicht fallen! Und ich werde nie vergessen, was du für mich und meinen Vater getan hast, Michael!«

Als er einen Schritt auf Sterz zu machte, drehte der sich weg. Sterz starrte aus dem Fenster und schnaubte.

Kaunitz suchte nach den richtigen Worten, um Sterz nicht noch mehr zu verletzen. »Du wirst nicht immer für mich da sein können. Ich muss lernen, alleine zurechtzukommen, verstehst du das?«

»Ganz was Neues.« Sterz lachte bitter auf. »Nach Elisabeths Tod hat es für dich nichts Schlimmeres gegeben als die Einsamkeit. Jetzt scheint es das einzig Erstrebenswerte zu sein.«

Statt einer Erklärung stand Kaunitz auf und wandte sich zum Gehen. Es hatte keinen Sinn; vielleicht würde er ein anderes Mal mit Sterz reden. Besser, er bereitete die Pferde auf den Umzug vor. Er verließ die Küche ohne ein weiteres Wort.

»Und dann?«, rief Sterz ihm hinterher. »Was hast du dann vor, wenn du gelernt hast, alleine zurechtzukommen?«Er spuckte Kaunitz die Worte förmlich entgegen.

Kaunitz blieb in der Tür stehen, mit dem Rücken zu Sterz. Seine Kiefer mahlten aufeinander. »Dann werde ich denjenigen finden, der mir Elisabeth genommen hat.«

6

Der Geruch von geschmortem Rindfleisch waberte durch das Hirschenhaus. Aus der Küche im hinteren Teil der Wohnung war geschäftiges Klappern zu hören. Soeben platzierte Eliska, das Hausmädchen, die Suppenterrine auf ein Tablett und machte sich durch den langen Gang auf den Weg zum Speisezimmer.

Anna Strauss und ihre Kinder Johann, Josef, Eduard und Therese saßen um den Tisch verteilt. Auch Annas Schwester Josefine und ihre Eltern, das Ehepaar Streim, hatten sich zum Abendessen eingefunden. Familie Strauss war vollständig zum Abendessen erschienen – beinahe. Über den verwaisten Platz des Vaters wunderte sich seit Jahren niemand mehr, aber eines der Mädchen fehlte: Anna. Die 15-Jährige, die den gleichen Namen wie ihre Mutter trug, verspätete sich in letzter Zeit auffallend oft zu den Mahlzeiten.

Mutter Strauss zog ihre rechte Augenbraue hoch und sah ihre Familienmitglieder reihum eingehend an. Ihr Blick blieb an der jüngeren Tochter hängen, die sofort errötete und den Blick senkte. »Therese, wo ist deine Schwester?«

Die 13-Jährige griff nach ihrer Serviette. »Ich weiß nicht.« Sie entfaltete das Stück Stoff, breitete es über ihren Schoß und strich es glatt.

»Anna hat sich bestimmt wieder verplaudert.« Großmutter Streim lächelte ihrer Tochter milde zu. »Sei froh, wenn sie Kontakte pflegt. Sie wird langsam eine junge Dame.«

Anna Strauss’ Miene war eisig. »Das kommt ganz darauf an, welche Kontakte sie …«

»So!« Eliska betrat das Speisezimmer, die Hausherrin verstummte und sah zu, wie ihre Bedienstete Tablett samt Terrine in der Tischmitte absetzte.

»Mechten Sie Suppe als Vorspeise?«, fragte sie mit starkem böhmischen Akzent. Ihr rosiges Gesicht glänzte wie eine Speckschwarte. Die Hände in die Hüften gestemmt, wartete sie auf Zuspruch.

Großvater Streim nickte erfreut. »Welche ist es denn heute?«

Eliska griff nach dem Schöpfer und füllte den Teller des Ältesten am Tisch. »Grießnockerlsuppe!«

»Schon wieder!« Eduard, der Jüngste, verdrehte die Augen.

Tante Josefine gab ihm einen Klaps auf den Hinterkopf.

»Sei froh, dass du überhaupt etwas zu essen hast, du verwöhnter Bankert!«

Eduards Blick war finster. Er presste die Lippen aufeinander.

»Es sind auch Karotten und Frittaten in der Suppe, Eduard!«, machte Anna Strauss ihrem Jüngsten das Mahl schmackhaft.

»Sind noch vom Vortag.« Eliska schöpfte ungerührt Suppe in die aufgedeckten Teller. »Muss man kochen ginstig, wenn der gnädige Herr schickt kein Geld«, rechtfertigte sie die Menüwahl.

Tante Josefine richtete sich an Eliska: »Bitte richten Sie Klara in der Küche mein großes Lob aus! Es ist eine tägliche Herausforderung, mit so wenig Haushaltsgeld derart schmackhafte Mahlzeiten zu zaubern!«

Eliska nickte und schöpfte weiter Suppe in die Teller. Beim letzten Gedeck stutzte sie. »Fehlt eine Medchen?«

»Danke, Eliska.« Statt einer Antwort entließ Anna Strauss das Hausmädchen aus dem Speisezimmer. Ihr Ton war unmissverständlich. Eliska verließ mit gekränkter Miene den Raum.

»Du bist zu streng.« Großvater Streim nahm die Brille ab und putzte sie mit seiner Stoffserviette. »Strenger als ein Feldwebel. Und immer hast du diesen Kommandoton. Vielleicht ist das der Grund, warum deine Ehe …«

»Untersteh’ dich, mir die Schuld an meiner zerrütteten Ehe zu geben!« Annas Gesicht war vor Zorn rot angelaufen. »Du müsstest doch am besten wissen, was in dieser Familie schiefläuft!«, zischte sie. »Du erlebst es täglich hautnah!« Auf ihrer Stirn trat eine Ader hervor. Eduard fischte mit seinem Löffel Karottenstücke aus der Suppe und schubste sie an den Tellerrand. Tante Josefine schlürfte ungerührt und stupste ihren Neffen unter dem Tisch mit dem Fuß an. »Iss!«

»Johann Strauss, der Walzerkönig, zieht es vor, in der Kumpfgasse zu nächtigen anstatt bei seiner Ehefrau und seiner Familie.« Anna Strauss atmete tief ein und aus. »Er zeugt ein Kind nach dem anderen, pflanzt sich fort mit dieser …«, sie suchte nach dem richtigen Wort, »dieser geldgierigen Schlampe. Dabei ist sein Platz hier!« Sie schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. Die Gläser klirrten leise. »Hier an meiner Seite!«

»Anna, bitte«, flüsterte ihre Mutter, »denk an die Kinder! Das ist eine Angelegenheit zwischen deinem Mann und dir!«

»Die Kinder?« Annas Stimme wurde schrill. »Ich weiß gar nicht, wann die Kinder ihren Vater zuletzt gesehen haben!« Sie griff nach ihrem Löffel, legte ihn aber ungenutzt wieder beiseite. »Halb Wien sieht ihn jeden Abend, er kassiert Applaus, lässt sich feiern und bejubeln! Mein Mann nimmt täglich ein Bad in der Menge und vergisst dabei seine eigenen Kinder!«

Sie hob ihr Glas und prostete sich selbst zu. »Von seiner rechtlich angetrauten Ehefrau ganz zu schweigen.«

Großvater Streim schüttelte unbeeindruckt das Haupt und polierte weiter seine Brille. »Natürlich wird er von den Weibern angehimmelt, Kind. Er ist ein Musikant, was hast du dir erwartet? Er spielt jeden Abend in einem anderen Etablissement, wo ihm eine nach der anderen schöne Augen macht. Diese Trampusch ist doch nicht die Erste, in deren Bett er sich fallen lässt! Er ist der Liebling der Unterhaltungsbranche, ein Filou obendrein! Ich hab dir damals schon gesagt, dass das nicht gut gehen wird.«

Er kniff die Augen zusammen und prüfte das Ergebnis seiner Putzerei. »Aber du wolltest ja nicht hören und hast dir ein Kind von ihm anhängen lassen.«

»Anhängen?«, presste Anna Strauss hervor, um Contenance bemüht. Auf ihren Wangen breiteten sich rote Flecken aus. Sie griff nach der Hand ihres Ältesten und drückte sie. »Ohne meinen Schani wäre diese Familie finanziell am Abgrund!« Dann sah sie über den Tisch zu Josef, ihrem Zweitältesten. »Auch Josef bleibt nichts erspart.« Sie wandte sich an Großmutter Streim. »Die Angelegenheit betrifft längst uns alle, Mutter! Die Buben müssen sich als Chorsänger verdingen, damit wir etwas zu essen haben! Der Walzerkönig verprasst sein Geld im Café Sperl und schenkt der Trampusch Kleider aus Samt und Seide! Wir essen Reste vom Vortag, weil mein Mann kein Geld für seine rechtmäßige Familie auslässt! Um nichts in der Welt würde ich meine Buben missen wollen.«

»Das hat ja auch niemand von dir verlangt, mein Kind.« Großvater Streim war die Ruhe selbst. Er setzte die Brille wieder auf. »Im Gegenteil: Sei froh, dass du die beiden hast. Sie sind deine stärkste Waffe im Kampf gegen den Feind.« Er zwinkerte seinem ältesten Enkel zu. »Aber so wie dir ergeht es eben Hunderten anderen Frauen auch: Alle wollen den Walzerkönig.«

»Na, ganz so einfach ist es wohl nicht!«, fuhr Josefine dazwischen. »Immerhin hat er Anna das Ja-Wort gegeben, nicht dieser Emilie und auch keiner anderen. Ist denn das Wort eines erwachsenen Mannes nichts wert?«

Großmutter Streim wollte die Wogen glätten, verstummte aber. Mit einem Mal richteten sich alle Blicke zur Tür: Anna, die älteste Tochter, war erschienen und lächelte arglos in die Runde.

»Guten Abend.« Sie näherte sich ihrer Mutter und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. Ihr Haar war zu einer kunstvollen Flechtfrisur gesteckt, auf der ein keckes Hütchen thronte.

»Wo warst du?« Anna Strauss’ Blick haftete auf der Kopfbedeckung ihrer Tochter. Ihre Stimme war frostig wie ein Wiener Jännertag.

»In der Schule.« Das Mädchen setzte sich zu Tisch und sah in die Teller ihrer Familienmitglieder. »Schon wieder Grießnockerlsuppe?« Sie rümpfte die Nase.

»Die Bildungsanstalt für Hausfrauen befindet sich in Währing. Eine Fahrt mit dem Fiaker dorthin dauert keine halbe Stunde. Wenn es stimmt, was du sagst, hättest du längst zu Hause sein müssen.« Mutter Strauss spuckte ihrer Tochter die Worte entgegen, als wären sie giftige Insekten.

Und noch bevor diese antworten konnte, legte sie nach: »Ich frage dich ein letztes Mal: wo warst du?«

Therese sah ihre Schwester eindringlich an und deutete auf das Hütchen. Anna seufzte. »Also gut, ich war danach noch in der Kumpfgasse bei Vater und Millie.«

Mutter Strauss schloss für einen Moment die Augen. »Du warst bei der Trampusch?«, zischte sie dann. »Und hast dir von ihr die Haare richten lassen?« Sie deutete mit dem Kinn auf die Frisur ihrer Tochter.

»Ganz genau.« Anna verzog trotzig den Mund. »Und einen Hut hat sie mir obendrein geschenkt. Millie versteht etwas von Mode, ob es dir gefällt oder nicht.«

»Du redest dich um Kopf und Kragen, Mädchen!« Tante Josefine schüttelte den Kopf und griff nach ihrem Weinglas.

Anna wandte sich an ihre Tante. »Tu ich nicht!« Ihre Stimme war laut. »Wenn ich Vater sehen will, bleibt mir nichts anderes übrig, als ihn zu besuchen. Hierher kommt er ja nicht mehr, und ehrlich gesagt«, sie funkelte ihre Mutter an, »kann man es ihm nicht verdenken!«

Therese begann zu schluchzen. Eduard hörte auf, unter dem Tisch mit den Füßen zu strampeln. Erschrocken blickte er zwischen seiner älteren Schwester und der Mutter hin und her.

»Dass du mir das antust!«, presste Mutter Strauss hervor.

»Was denn?«, fauchte ihre Tochter. »Was tu ich dir an? Die Schmach, dass ich meinen Vater sehen will, deinen schlimmsten Feind? Du hast ihn dir selber ausgesucht, als du jung warst! Und nur, weil du ihn nicht mehr liebst, verbietest du mir den Umgang mit ihm?«

»Ich habe eine Verräterin im Haus!«

»Anna!« Großvater Streim wies seine Tochter scharf zurecht.

Diese schnappte nach Luft. »Mein eigenes Kind fällt mir in den Rücken!«

»Johann ist ihr Vater! Du kannst deinen Kindern nicht untersagen, ihn zu sehen!«

»Und ob ich das kann! Er hat keinen guten Einfluss auf sie! Aber das Allerschlimmste ist die Trampusch! Die Schlampe wickelt meine Kinder ein und beschenkt sie auch noch!« Mutter Strauss deutete auf das Hütchen ihrer Tochter. »Abspenstig will sie sie mir machen!«

»Ich bitte dich, Anna, komm zur Vernunft!« Großmutter Streim legte ihre Hand auf die ihrer Enkelin und redete auf ihre Tochter ein. »Das Mädchen weiß doch gar nicht mehr, wo ihm der Kopf steht!«

»Genau das ist das Problem!«, fauchte Mutter Strauss, »die Trampusch hat es fertiggebracht, sich in das Leben meiner Kinder einzumischen!« Auf ihrer Stirn trat eine Ader hervor. »Ich dachte, meine Familie steht hinter mir! Ich dachte, auf euch alle wäre Verlass!« Sie funkelte ihre Mutter an.

»Schani! Josef!«, wandte sich die junge Anna an ihre Brüder, »sagt doch auch etwas!« Ihre Stimme war brüchig geworden, ihre Augen glänzten feucht.

»Darf ich servieren nechste Gang?« Eliskas forsche Stimme durchbrach das Schweigen. Niemand hatte sie kommen hören. »Wird sonst alles kalt.« Niemand antwortete. Erst nach einer Weile nickte Tante Josefine und bedeutete Eliska, mit dem Servieren zu beginnen.

Mutter Strauss schleuderte ihre Serviette neben den Teller, in dem nun kalte Grießnockerl schwammen. »Mir ist der Appetit vergangen.« Sie stand abrupt auf und verließ den Raum. Beim Hinausgehen beugte sie sich zu ihrer Tochter Anna: »Wir beide sprechen uns noch!«

7

Johann Strauss junior verließ das Hirschenhaus durch das breite Holztor. Hinter ihm lag eine schlaflose Nacht; die Ungewissheit über seine Zukunft hatte ihn wach gehalten. Er hatte sich hin und her gewälzt, war aufgestanden, um ein paar Ideen für einen Walzer zu notieren und dann doch wieder zu verwerfen. Lange bevor seine Mutter und Tante Josefine ihr Frühstück einnahmen, hatte er das Haus verlassen.

Strauss trat auf die Taborstraße, schloss die Augen und genoss die herbstliche Kühle. Es war ein Morgen wie alle in der Leopoldstadt: erfüllt von geschäftiger Betriebsamkeit. Die Züge am Nordbahnhof nahe der Praterallee spien wie jeden Tag Reisende und Waren aus den Kronländern Mähren und Schlesien aus. Reiselustige nutzten die bereit stehenden Gesellschaftswägen und Fiaker, um vom Bahnhof in die Innere Stadt zu gelangen. Lagerarbeiter und Händler schafften die in Empfang genommenen Waren mit Karren und Wägen in alle Himmelsrichtungen. Vor den nahen Gaststätten wurden Wein- und Bierfässer abgeladen, Männer und Frauen waren auf dem Weg zur Arbeit in der Mack’schen Zuckerraffinerie. Die Leopoldstadt war aufgrund der günstigen Lage am Donaukanal, dank Nordbahnhof und der Mischung aus Industrie, Gewerbe und Wirtshäusern, eine der betriebsamsten Vorstädte Wiens. Alles war wie immer.

Und doch war dieser Morgen anders als sonst. Strauss verspürte ein Flattern im Magen, Nervosität durchströmte seinen Körper. Er öffnete die Augen, löste sich aus dem Eingang des Hirschenhauses und steuerte mit raschen Schritten auf den Donaukanal zu. Er hoffte, das schnelle Gehen würde ihn auf andere Gedanken bringen. Die täglichen Streitereien zwischen Mutter und seiner Schwester Anna setzten ihm zu. Es fiel ihm schwer, sich aufs Komponieren zu konzentrieren. Strauss verstand einerseits Annas Bewunderung für Emilie Trampusch; junge Mädchen liebten es, sich mit Kleidern und modischem Tand zu schmücken. Als gelernte Modistin hatte die Trampusch einiges auf Lager, um das junge Mädchen zu beeindrucken. Dass sich seine Schwester mehr und mehr von der Mutter abwandte, konnte Strauss jedoch nicht nachvollziehen. Hatte sie denn vergessen, dass die Trampusch schuld am Elend der Familie war? Kam es ihr nicht in den Sinn, wie sehr ihr Verhalten die Mutter kränkte?

Tatsächlich war es eine Wohltat, der drückenden Stimmung im Hirschenhaus zu entfliehen. Mit jedem Schritt in der kühlen Morgenluft ebbte die Nervosität ab, normalisierte sich sein Puls. Am Beginn der Ferdinandsbrücke saß ein Harfenist auf der Straße und gab ein Lied zum Besten. Wiens Straßen und Plätze waren überschwemmt mit Harfenisten. Einige von ihnen hatten sich mit ihren Spottversen einen Namen gemacht, andere entlarvten sich als Bettler, die sich als Musiker tarnten. Beim Anblick des alten Mannes, der barfuß in zerlumpten Kleidern vor seinem Instrument hockte, krochen die Ängste wieder in Strauss hoch. Stand ihm das gleiche Schicksal bevor? Würde er dereinst auf der Straße klimpern und um jeden Groschen betteln müssen, nur um nicht zu verhungern? Mit dem heutigen Tage entschied sich, ob er seinen Lebensunterhalt als ernst zu nehmender Musiker bestreiten würde oder doch die Beamtenlaufbahn einschlagen musste, um sich sein Auskommen zu sichern. Schon der Gedanke an endlose Stunden in einer Schreibstube war ermüdend. Nichts lag ihm ferner, als hinter staubigen Fenstern Aktenberge zu bearbeiten. Nichts lag ihm ferner, als dem Wunsch des Vaters zu entsprechen.

Der amtierende Walzerkönig hatte die berufliche Laufbahn für seine drei Söhne früh festgelegt. Keiner seiner Sprösslinge sollte den Beruf des Musikers ergreifen. Johann und sein Bruder Josef erhielten eine solide Ausbildung, um ihren Lebensunterhalt anständig zu verdienen. Auch Eduard, der jetzt erst neun Jahre alt war, sollte später einen ordentlichen Beruf erlernen.