18,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Absturz und Neubeginn: Christian Lindner schildert die dramatischen Ereignisse, die zum Scheitern der FDP und schließlich zum Wiedereinzug in den Bundestag führten. Zugleich zeigt er, wie die Idee des Liberalismus in Deutschland neu gedacht werden kann. Inklusive der Bundestagswahl 2017 Nach der Bundestagswahl 2013 lag der politische Liberalismus am Boden. Nach der Bundestagswahl 2017 ist er wieder zu einem Machtfaktor in der Republik geworden. Über die »Schattenjahre« dazwischen berichtet Christian Lindner. Er beschreibt den Absturz der FDP und den schwierigen Alltag abgeschnitten von der politischen Szene der Hauptstadt. Erstmals schildert Christian Lindner im Detail, wie seine Weggefährten und er die Partei neu aufgerichtet haben, welche Ideen sie heute leiten und was sie sich für die Zukunft vorgenommen haben. In diesem gleichermaßen aktuell-politischen, grundsätzlichen wie persönlichen Buch gewährt der Autor seltene Einblicke in die politische Wirklichkeit und in die Motive der tragenden Akteure. Zugleich erzählt Christian Lindner von seinen Prägungen und Anfängen, von Niederlagen und Aufstiegen sowie seinem persönlichem Verständnis von Liberalismus. So krachend die Niederlage der Partei war, so faszinierend ist der Neuaufbau, der ihr unter seiner Regie in den letzten Jahren gelang. Mit diesem Buch gewinnt der politische Liberalismus in Deutschland eine starke Stimme. »Liberalität ist kein Naturphänomen, sondern muss immer wieder aufs Neue erkämpft und erreicht werden.« »Denn nicht die Menschen sollten sich dem Staat anpassen müssen, der Staat sollte sich den sich wandelnden Bedürfnissen der Menschen anpassen.« »Der Liberalismus ergreift für den Einzelnen Partei, ganz unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft. Er versteht sich gerade nicht als Fürsprecher der Vorrechte von Etablierten und Mächtigen, denn diese können auch gut für sich selbst sorgen.« »Ich wollte die liberale Partei zurück, die mich einst begeistert hatte: modern im Denken, verlässlich im Handeln, differenziert im Urteil, unbequem, aber respektiert. Mir schwebte ein Update der klassischen FDP vor.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 381

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

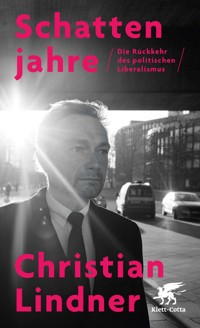

Christian Lindner

Schattenjahre

Die Rückkehr des politischen Liberalismus

Klett-Cotta

Impressum

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

© 2017 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten

Cover: ANZINGER & RASP Kommunikation GmbH, München

unter Verwendung eines Fotos von Daniel Rosenthal

Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde

Printausgabe: ISBN 978-3-608-96266-6

E-Book: ISBN 978-3-608-11008-1

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhalt

Zu diesem Buch

/ 1 / Der Absturz

Der Tag der Niederlage

Die Zwischenzeit

Der Liberalismus war nicht erledigt

/ 2 / Politische Anfänge

Selbstständig sein

Führung und Verführung

/ 3 / Politik an der Spitze

Bundesvorsitzender der FDP

Rücktritt und Risiko

Ziehen wie an Gummibändern

/ 4 / Selbstkritik und Selbstreflexion

Der Freiheit des Einzelnen verpflichtet

Ein neues Lebensgefühl

Keine Sau braucht die FDP?

/ 5 / Scheitern und siegen

Mutbürger statt Wutbürger

Eine Wahl als Eisbrecher

Politik, ein Marathonlauf

/ 6 / Liberal, nicht autoritär

German Mut

Die Flüchtlingsfrage

Dem Rechtspopulismus widersprechen

Ein Europa der Freiheit

/ 7 / Der Erfolg kehrt zurück

Zwei Siege im Südwesten

Beta-Republik Deutschland

One-Man-Show

/ 8 / Die Pflicht

Für die Mitte

Was ist gerecht?

Doppelschlag in Kiel und Düsseldorf

/ 9 / Die Kür

Im Netz

Mitbewerber, keine Feinde

Bundestagswahlkampf 2017

Der Wahltag

für Dagmar

Zu diesem Buch

Vor einigen Jahren lud mich der Verleger Tom Kraushaar ein, ein programmatisches Buch zum politischen Liberalismus zu schreiben. Während des Nachdenkens über die Theorie änderte sich die Praxis, weil die Freie Demokratische Partei aus dem Deutschen Bundestag ausschied und ich ihr Vorsitzender wurde. Das veränderte den Charakter der Ausgangsidee. Jetzt ging es um die mögliche »Rückkehr des politischen Liberalismus«. Die Unterzeile des Titels soll nicht den Eindruck erwecken, außerhalb der Freien Demokraten gäbe es kein liberales Denken. Aber in organisierter Form ist es nun einmal dort beheimatet.

Dieses Buch verbindet meine ganz subjektiven Eindrücke aus der schwierigsten Phase der Geschichte meiner Partei, methodische Ideen und Beobachtungen sowie meine Gedanken zu den Werten und Zielen liberaler Politik. Ich habe diese Aspekte aus erzählerischen Gründen verbunden und nicht systematisch getrennt. Ich hoffe, dieses Experiment dient der Lesbarkeit.

Wir haben die Freien Demokraten nach einer Aufarbeitung der Vergangenheit von innen nach außen wieder aufzurichten versucht. Mein Bericht vollzieht dies nach, indem ich nach einer Rückschau die internen Klärungen, Abwägungen und Stationen ausführlich beschreibe, bevor sich dann zum Ende das Tempo erhöht und sich der Blick stärker auf die demokratische Wettbewerbssituation richtet, in die wir wieder eintraten. Einblicke in meinen eigenen Werdegang kommen dabei nur insoweit vor, wie es zum Verständnis aktueller Fragen und Gedanken nötig ist. Für einen Lebensbericht ist es mit knapp 39 Jahren wirklich zu früh.

Die Aufzeichnungen für dieses Buch entstanden parallel zu meinem Alltag. Es war während dieser Zeit trotz aller Zuversicht nicht sicher, ob das Comeback gelingen würde. Im Nachhinein habe ich nicht alles auf Erfolg trimmen wollen. Aus mancher Passage spricht daher noch der damalige Zweifel, ob die Anstrengungen am Ende erfolgreich sein würden. In vier Jahren »außerparlamentarischen Bildungsurlaubs« sind Veränderungen in der Sicht auf die Dinge selbstverständlich, die in meinem Bericht auch sichtbar werden.

Mein Freund und Kollege Marco Buschmann hatte ebenfalls die Idee, seine Perspektive auf die außerparlamentarische Phase der FDP zu notieren. Zwei Bücher, das wäre allerdings zu viel gewesen. Ich bat ihn, mich bei meinem zu unterstützen. Ich bin dankbar, dass er mir Rat gegeben und manchen Gedanken und manche Anekdote mit mir diskutiert und ausgetauscht hat. Deshalb berichte ich verschiedentlich auch von seinen Eindrücken. Für Anregungen und Anmerkungen während der Entstehungsphase dieses Buches bin ich dem Journalisten Fabian Leber sowie darüber hinaus dem Lektor des Verlages, Christoph Selzer, für die eilige Durchsicht des Manuskripts und die Nervenstärke im Umgang mit dem Autor dankbar.

Und ich danke allen, die das Comeback der Freien Demokraten ermöglicht haben.

3. Oktober 2017 Christian Lindner

/ 1 / Der Absturz

Der Tag der Niederlage

Es war doch immer gut gegangen.

Vielleicht hatte uns das zu arrogant gemacht.

Für den politischen Liberalismus in Deutschland sind Nahtoderfahrungen nichts Ungewöhnliches. Sein Überleben stand häufiger auf dem Spiel. Ich trat 1994 in die FDP ein; damals schrieben Journalisten auf Vorrat an Nachrufen, die später dann, falls man sie verwenden konnte, griffbereit in den Redaktionen liegen sollten. Doch die Freien Demokraten hatten es bei jeder Wahl seit 1949 in den Bundestag geschafft. Und hatten wir nicht vor ein paar Monaten noch eine Landtagswahl überraschend gut überstanden, in Niedersachsen, mit fast zehn Prozent? Ich glaubte, es würde auch diesmal reichen – wenn auch sehr knapp.

22. September 2013, es war der Tag der Bundestagswahl. Um 15.50 Uhr schrieb ich eine SMS an meine engsten Mitarbeiter: »Die Katastrophe ist da!« Ich saß zu dieser Zeit gerade im ICE von Düsseldorf nach Berlin und hatte die ersten Ergebnisse der exit polls bekommen, der Befragungen, die unmittelbar am Wahltag vor den Wahllokalen durchgeführt werden. Je näher wir der Hauptstadt kamen, desto deutlicher wurde, wie wenig die liberale Partei diesmal gefragt war. Um 15.09 Uhr hatte Philipp Rösler, der Parteivorsitzende, mir bereits eine Nachricht geschickt: »Immer noch unklar, ob wir überhaupt drin sind, oder AFD oder beide.« Beim Halt in Berlin-Spandau waren wir unter der Fünf-Prozent-Hürde angekommen.

Ich hatte eine Stunde Zeit. Vom Hauptbahnhof fuhr ich mit dem Taxi ins Hotel. Um 17 Uhr würde das Parteipräsidium tagen, um 18 Uhr auch die Öffentlichkeit erfahren, was wir schon zwei Stunden früher wussten. Hoch ins Hotelzimmer, schnell duschen, kurz fluchen. Unter der Dusche traf ich die Entscheidung: Ich werde es machen.

Es hatte doch früher immer geklappt. So wie 1969: Viele sagten der FDP damals den Untergang voraus. Aber mit 5,8 Prozent schaffte sie es dennoch knapp ins Parlament. Ein spärliches Ergebnis und der Mut von Walter Scheel und Willy Brandt reichten aus, um die Republik mit einer sozialliberalen Koalition zu modernisieren. Die neue Ostpolitik und das Wagnis von »mehr Demokratie« brauchten Gestaltungsmacht, die sich nicht an Prozentzahlen allein festmachte.

Oder 1983: Die FDP hatte ein halbes Jahr zuvor die Wende von der sozialliberalen hin zu einer konservativ-liberalen Regierungskoalition vollzogen. Bundeskanzler Helmut Schmidt konnte außenpolitisch und wirtschaftspolitisch das Notwendige in der SPD nicht mehr durchsetzen. Der Koalitionswechsel war erforderlich. Danach aber war die liberale Partei umstritten und zerstritten wie nie zuvor. Die Zeitzeugen von damals haben mir von der Dramatik jenes Wahlkampfs und den Anfeindungen wegen des »Verrats der FDP« – so machte die SPD Stimmung gegen meine Partei – oft berichtet. Der FDP gelang es trotzdem ein halbes Jahr später, sieben Prozent zu erreichen. Sie setzte bei diesen Wahlen aus politischer Überzeugung ihre Existenz aufs Spiel.

1994 lagen die Dinge indessen anders: Die Partei war nach Jahrzehnten pragmatischer Regierungsarbeit programmatisch ausgezehrt. Sie investierte verzweifelt quasi ihr gesamtes Vermögen in den Wahlkampf – und mehr als das, wie der bis heute bestehende Schuldenstand zeigt. Außerdem warb sie in einem Akt der politischen Selbstunterwerfung mit dem Slogan: »FDP wählen, damit Kohl Kanzler bleibt«. Im Ergebnis reichte das dennoch für 6,4 Prozent.

64 Jahre saßen die Freien Demokraten im Bundestag. 45 Jahre davon regierten sie Deutschland mit, das ist länger als jede andere Partei in der Nachkriegszeit. Nie war die Partei des Liberalismus in der außerparlamentarischen Opposition. Sie begriff sich selbst als Teil der politischen Grundversorgung, als »die eigentliche Regierungspartei der Republik«, wie die Zeit einmal schrieb.

Kurz vor der Bundestagswahl 2013, auf der Zielgeraden, war Panik ausgebrochen. Eine Woche vor dem Wahlsonntag flog die Partei mit 3,3 Prozent aus dem Landtag in Bayern. Philipp Rösler und Rainer Brüderle, der Spitzenkandidat, ließen sich mit Altkanzler Helmut Kohl zusammen in dessen Garten in Oggersheim für die Bild-Zeitung fotografieren. Hastig überklebte die Wahlkampfleitung in ganz Deutschland FDP-Plakate mit einem Slogan, aus dem nicht der Mut der Verzweiflung, sondern mutlose Zweifel sprachen: »Jetzt geht’s ums Ganze«, war darauf zu lesen. Unverhohlen wurde mit der Botschaft geworben: Wer Angela Merkel weiterhin als Kanzlerin will, muss die FDP wählen. Ich fand das falsch. Und das sagte ich auch öffentlich in einem Interview mit einer großen Regionalzeitung. Zwar kandidierte ich, Landtagsabgeordneter in Düsseldorf und stellvertretender Parteivorsitzender, nicht selbst für den Bundestag. Ich war aber sozusagen als »Vorprogramm« von Guido Westerwelle, unserem Spitzenkandidaten in Nordrhein-Westfalen, Tag für Tag auf Tournee. Wir übernahmen die Sprachregelung aus Berlin bewusst nicht. Werben um die Leihstimmen von Unionswählern – das war genau das, was wir nicht wollten. Denn so machte die FDP sich klein und auf entwürdigende Weise von der Gunst eines politischen Mitbewerbers abhängig.

Parteiintern war in den letzten Tagen vor der Wahl mit einem Ergebnis von »sechs plus x« gerechnet worden – auch jetzt wollte niemand ein Scheitern einkalkulieren.

Das Parteipräsidium traf sich am Wahlabend im »Berliner Congress Centrum« am Alexanderplatz, einem Haus aus der Zeit des real existierenden Sozialismus, das nun zur Kulisse für den surreal wirkenden Untergang der liberalen Partei wurde, die historisch entscheidenden Anteil an der Überwindung der Teilung unseres Landes hatte. Eine Ironie der Geschichte. Vor dem Haus trafen Bundesminister und Staatssekretäre in ihren Dienstlimousinen ein, Journalisten standen nervös tuschelnd herum, Fernsehreporter probten für ihre Live-Schaltungen. Für mindestens eine Stunde noch war die FDP staatstragende Regierungspartei. Ihr Erfolg oder Misserfolg entschied mit über die Frage, wer das größte und wirtschaftsstärkste Land der Europäischen Union in den nächsten vier Jahren politisch führen würde.

Die Parteispitze traf sich in einem Sitzungsraum, der mir nur als ein düsterer Bunker in Erinnerung geblieben ist. Der Weg dorthin führte durch einen langen Flur. Ich lief an vielen Mitarbeitern der Bundestagsfraktion vorbei, die alle sichtbar angespannt waren – für sie hing vom Ergebnis dieses Wahlabends die eigene berufliche Existenz ab. Anders als Abgeordnete bekommen Mitarbeiter kein Übergangsgeld, wenn die Mandate wegfallen. Sie stehen ebenfalls vor dem Aus und müssen sich nach zum Teil jahrzehntelanger Zugehörigkeit völlig neu orientieren. Und das, obwohl sie ja selbst gar keine politische Verantwortung getragen hatten. Aber die Konsequenzen unserer Entscheidungen, der politischen Führung, die würden sie jetzt zu spüren bekommen.

Drinnen im Präsidium war die Atmosphäre natürlich gedrückt. Die sonst üblichen Scherze zur Überbrückung der Wartezeit – diesmal gab es sie nicht. Alle, die wir in den vier Jahren der schwarz-gelben Koalition die Wahrnehmung der liberalen Partei geprägt hatten, saßen zusammen: Parteichef Philipp Rösler, Außenminister Guido Westerwelle, Fraktionschef Rainer Brüderle, Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Gesundheitsminister Daniel Bahr, Entwicklungsminister Dirk Niebel. Der Vorsitzende versuchte noch, eine halbwegs geordnete Gesprächsführung zu organisieren.

Wie die Lage denn sei, fragte einer der Anwesenden in die Runde. »Welche Lage denn? Es gibt keine mehr für uns«, bekam er zu hören. Ein Mitglied des Präsidiums appellierte an uns, die Auszählung der Briefwahlstimmen abzuwarten, denn erfahrungsgemäß würden diese das Ergebnis der FDP an einem Wahlabend noch nach oben drücken. Es wurde eben nach jedem Strohhalm gegriffen. Philipp Rösler fragte, wie die gemeinsame Sprachregelung denn nun laute. Angesichts der vollständigen Niederlage erklärende Textbausteine suchen? Ich schüttelte den Kopf: »Was für eine Sprachregelung soll es jetzt noch geben?« Wir brauchten keine Sprachregelung mehr, wenn die liberale Bundestagsfraktion untergegangen sei. »Da kann es nur eine Botschaft geben: Ab morgen wird die FDP neu aufgebaut.«

Noch vor 18 Uhr bat Guido Westerwelle mich um ein Gespräch. Wir verließen kurz den Raum und gingen an der Rückseite des Kongresszentrums zwischen den Übertragungswagen der Medien auf und ab. »Wie soll es denn jetzt weitergehen?«, fragte er mich und sagte: »Das musst du jetzt machen.« Ich antwortete ihm, dass meine Entscheidung bereits gefallen sei.

Die Situation war anders als im Frühjahr 2011. Damals hatten die Medien wochenlang über einen Nachfolger für Guido Westerwelle im Amt des Parteivorsitzenden spekuliert und immer wieder auch meinen Namen genannt. Manche rieten mir zu. Ich selbst hatte eine Kandidatur aber nicht in Erwägung gezogen. Ich war mir sicher, es gäbe andere, besser geeignete Kandidaten, ich hätte noch Zeit in meinem politischen Leben und besäße weder die Erfahrung noch das passende Alter, um eine Regierungspartei zu führen. Immer wieder hatte ich ein absurdes Bild vor Augen: Eine schwere Limousine fährt vor dem Kanzleramt vor, der Parteivorsitzende der FDP steigt aus – und er sieht wie ein Klassensprecher aus. So scherzte ich auch öffentlich. Es war eine ernst gemeinte Einschätzung. Außerdem, und vor allem, erschienen mir die Einflussmöglichkeiten gering: Ich wäre eine Art veredelter Generalsekretär gewesen, ohne ein Ministeramt oder den Vorsitz der Fraktion und ohne den notwendigen Rückhalt in der Partei.

Jetzt aber ging es um etwas Existenzielles. Die Lage war eine andere – und ich war ein anderer geworden. Ich hatte in den vergangenen zwei Jahren Erfahrungen gesammelt, durch die ich mich nun vorbereitet fühlte. Ich war mir sicher, es schaffen zu können. Es ging um den Fortbestand einer Partei, die eben nicht nur eine austauschbare Organisation ist, sondern politischer Ausdruck des eigenen Lebensgefühls und ein Teil meiner Biographie. Da wollte ich nicht teilnehmender Beobachter an der Seitenlinie sein, sondern mitten rein: all in.

Guido Westerwelle und ich gingen zurück. Im großen Saal des Kongresszentrums warteten Parteimitglieder, Mitarbeiter und Journalisten auf die ersten Vorhersagen der Fernsehsender. Alle Augen richteten sich auf die Bildschirme. Sekunden vor 18 Uhr wurde es plötzlich still. Eine Tonstörung im Gebäude ließ Bettina Schausten verstummen, die im ZDF gerade Anlauf genommen hatte, die Prognose zu präsentieren. Dann kamen die Zahlen: Der schwarze Balken von CDU und CSU wurde größer und größer, der gelbe daneben blieb flach wie ein Pfannkuchen. 4,5 Prozent. Viel mehr sollte es im Laufe des Abends auch nicht werden, die Briefwähler mitgezählt. Am Ende stand hinter unserem Parteinamen ein Ergebnis von 4,8 Prozent. Das bedeutete einen Verlust von fast zehn Prozentpunkten gegenüber der Wahl 2009, fast zwei Drittel unserer Wähler hatten das Weite gesucht. In Zeitungsberichten hieß es später, sogar die anwesenden Journalisten hätten sich in diesem Moment »pietätvoll« verhalten. Es heißt ja: Über die Toten nur Gutes.

»Nur mit uns« – mit diesem Slogan war die Partei der Scheels, Genschers, Lambsdorffs in den Wahlkampf gezogen. »Mit euch nicht«, kam als Antwort von den Wählern zurück. Schon vor der ersten offiziellen Prognose hatte ich meinen Pressesprecher gebeten, allen Fernsehjournalisten, von denen Anfragen nach Interviews vorlagen, sofort zuzusagen. So passierte es, dass ich um kurz nach 18 Uhr als erster FDP-Politiker in allen Wahlsendungen präsent war. Ich schritt von Kamera zu Kamera, weil ich schon in diesem Moment ausdrücken wollte, dass es ein Morgen für die Freien Demokraten gab. Im Fernsehen sprach ich von der bittersten Stunde der Partei, aber auch davon, dass die FDP ab morgen neu aufgebaut werde: Die Idee des politisch organisierten Liberalismus in Deutschland müsse jetzt neu gedacht werden – das war meine Botschaft.

Aus dem Präsidium hieß es, mein Auftritt sei gut gewesen. Viel Resonanz aber bekam ich nicht. Jeder machte sich seine eigenen Gedanken. An diesem Abend gingen politische Karrieren in einer Weise zu Ende, wie man es nicht einmal dem größten Gegner wünscht. Einige Präsidiumsmitglieder hatten Tränen in den Augen.

Ich wollte weg.

Das ging aber nicht. Ich war stellvertretender Parteivorsitzender und musste mich in den Trauerzug ganz vorne auf der Bühne einreihen. Rainer Brüderle postierte sich auf der linken Seite und kündigte an, Verantwortung zu übernehmen, allerdings hoffe er noch auf die nächsten Hochrechnungen. In seiner Funktion als Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion zurücktreten konnte er ja nicht mehr. »Nur mit uns« war in großen, gelben Buchstaben auch auf der Wand hinter uns zu lesen. Philipp Rösler sagte, es sei ihm nicht gelungen, einen Aufbruch zu erzeugen. Brüderle und Rösler, sonst kein eingespieltes Team, rückten eng zusammen, fassten einander an der Schulter, als ob sie sich so gegenseitig Halt geben könnten.

Später am Abend wurde die traditionelle »Elefantenrunde« bei ARD und ZDF ausgestrahlt, zum ersten Mal in ihrer langen Geschichte nahm daran kein Vertreter der liberalen Partei teil. Kurz vor Beginn der Sendung hatten die Chefredakteure Rainer Brüderle ausgeladen, sein Stuhl im ZDF-Hauptstadtstudio war kurzerhand abgebaut worden. Das kann man insofern nachvollziehen, als nach den Regeln der Runde nur die im Parlament vertretenen Parteien Sendezeit bekommen sollten. Rainer Brüderle aber hat es zu Recht als würdelos empfunden. Die alte und neue Kanzlerin Angela Merkel sagte in der Sendung, sie bedaure das Ausscheiden der FDP, denn diese habe dem Bundestag immer gutgetan. Im Konrad-Adenauer-Haus sangen die Bundesminister der CDU später am Abend das Lied »Tage wie diese« von den Toten Hosen.

In Erinnerung geblieben sind mir die Fernsehbilder von dem großen Jubel, der auf den Wahlpartys von SPD und Grünen ausbrach, als das Ausscheiden der FDP im Fernsehen angekündigt wurde. Diese Szenen waren lange eine Motivationsquelle für mich – keine entscheidende, aber eine wirksame. In den Phasen, in denen das Gefühl der Vergeblichkeit unserer Aufbaubemühungen aufglimmte, dachte ich an die Bilder jubelnder Häme. Sie sollten nicht das Letzte sein, was den Menschen von der Geschichte des politischen Liberalismus in Deutschland im Gedächtnis blieb.

Am Abend der Niederlage suchte ich die Nähe von Guido Westerwelle, was keineswegs selbstverständlich war. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir nie ein besonders persönliches oder enges Verhältnis. Mir imponierte in diesen Stunden seine Gefasstheit. Die FDP war für ihn Familie und Lebenswerk. Was mich veranlasste, ihn treffen zu wollen, war wohl das Gefühl, dass man in seiner Nähe um das große Ganze trauern konnte. Wir schrieben SMS und er lud mich ein, doch in sein griechisches Lieblingslokal in der Grolmanstraße zu kommen, wo er mit seinen Freunden und Wegbegleitern zusammensaß. Das Restaurant liegt im bürgerlichen Charlottenburg, liberales Freundesland sozusagen. Die Zusammenkunft der Runde um Westerwelle war nicht unbemerkt geblieben und in den Gesichtern vieler Gäste konnte ich eine kaum verborgene Freude darüber ablesen, dass die FDP so deutlich gescheitert war. Es war gespenstisch.

Auch in unserer Gruppe herrschte eine eigenartige Atmosphäre. Es wurde geweint und getrauert, gefeiert und gelacht. Ich blieb nicht lange. An dem Abend muss es allerdings noch spät geworden sein. Guido Westerwelle erinnerte sich später in seinem Buch Zwischen zwei Leben mit diesen Worten an die Runde: »Der Alkohol floss – und irgendwann auch die Tränen. Es war schon weit nach Mitternacht, als ich am Tisch saß und weinte. Ich weinte aus Erschöpfung und aus Mitgefühl, ich weinte um das, was ich in so vielen langen Jahren aufgebaut hatte und was nun unwiederbringlich vorbei zu sein schien.«

Ich zog weiter in die nahe gelegene Times Bar im Savoy-Hotel. Zuvor hatte ich per Telefon Kontakt zu Hermann Otto Solms aufgenommen, dem früheren Bundesschatzmeister der FDP, und ihn gebeten, mir in dieser Lage zu helfen. Er müsse nun aus der Reserve wieder in den aktiven Dienst zurückkehren, bat ich ihn. Er war der Erste, den ich für ein neues Führungsteam gewinnen wollte. Solms, ein geborener Prinz zu Solms-Hohensolms-Lich, war auch zuvor in meiner Zeit als Generalsekretär oft mein Ratgeber und Beichtvater gewesen. Ein Mann mit langjähriger Erfahrung und einem klaren Kompass, der keine hohen Adelstitel benötigt, um nobel zu sein. Er sagte, er stehe mir jederzeit zur Verfügung – aber nicht ein weiteres Mal als Schatzmeister, höchstens als Berater. Am Dienstag nach der Wahl rief er erneut an. Er habe in die Bücher geschaut, sagte er mir. Da war klar, dass er an Bord kommen würde.

Ich kontaktierte meinen Generalsekretär in der nordrhein-westfälischen Landespartei, Marco Buschmann. In der Politik gehe ich mit dem Wort »Freund« sparsam um, in seinem Fall trifft es aber seit vielen Jahren zu. Auch er hatte an diesem Tag sein Mandat als Bundestagsabgeordneter verloren, aber bereits Pläne, seine vorherige Karriere als Rechtsanwalt in einer amerikanischen Spitzenkanzlei fortzusetzen. Ihm trug ich an, in einer FDP unter meiner Führung Bundesgeschäftsführer zu werden. Das war nicht nur eine finanzielle Zumutung für ihn, sondern auch eine politische. Schließlich hatte er von der Seite der gewählten Führungskräfte auf die eines Mitarbeiters zu treten. Es ist ein Zeichen seiner Charakterstärke, dass er wenige Tage später einwilligte.

Außerdem stand ich in Verbindung mit Wolfgang Kubicki. Ihm schrieb ich kurz nach 18 Uhr, er werde jetzt dringend gebraucht. Kubicki, schleswig-holsteinischer FDP-Fraktionschef, verbrachte als Landespolitiker den Wahlabend im Landeshaus in Kiel. Als das ganze Ausmaß der Niederlage erkennbar war, schrieb er mir: »Ich komme rüber zu euch, ich fahre nach Berlin.« Er schloss mit dem Satz: »Nach 42 Jahren FDP habe ich zum ersten Mal Frust.« Ich bat ihn, doch in die Times Bar zu kommen – »ich rauche eine Zigarre mit dir«.

Kubicki erreichte Berlin spät am Abend, von Kiel aus hatte er mehrere Stunden gebraucht. Wir beide müssten ein gemeinsames Signal an die Partei senden, meinte er, sonst werde die FDP auseinanderfliegen. Ich sähe das genauso wie er, antwortete ich, und fügte hinzu: »Außerdem, damit du es von mir persönlich erfährst: Ich werde für den Parteivorsitz kandidieren«. Für ein paar Sekunden schaute er mich an – vielleicht dachte er gerade selbst darüber nach, ob er antreten solle? Ich sagte, mein Ziel sei es, die FDP zusammen mit ihm neu aufzubauen. Per Handschlag versprachen wir einander, dass keiner den anderen in den kommenden vier Jahren öffentlich kritisieren werde.

Wir galten beide als die Dissidenten in der FDP. Wolfgang Kubicki hatte sich diesen Ruf über Jahrzehnte hart erarbeitet. Mit eigenständigen Meinungen und teils schonungsloser Kritik an den eigenen Parteifreundinnen und Parteifreunden. Bei mir war es der Rücktritt als Generalsekretär von Philipp Rösler, der mich zeitweise in eine Outsider-Rolle brachte. Die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen 2012 hatten wir beide zusammen in einer Art Paarlauf bestritten und Erfolge erzielt, die von der Öffentlichkeit wegen der tiefen Krise der Bundes-FDP so nicht erwartet worden waren. Beide wurden wir erst danach wieder in die Parteiführung gewählt. Es waren damals die äußeren Umstände, die uns zusammengeführt hatten. Ich lernte ihn so als Wahlkämpfer und politischen Analytiker schätzen. An dem Abend in der Times Bar bot ich ihm das Amt des Generalsekretärs an. Er nickte und sagte, das werde er sich überlegen. Auf jeden Fall wolle er mich unterstützen, in welcher Funktion, darüber müsse er aber noch nachdenken. Mir war klar, dass er als einer der letzten Wahlsieger der FDP zum Kernteam gehören musste. Als im Vergleich zu mir öffentlich wesentlich härterer Kritiker seiner eigenen Partei war er auch prädestiniert, Kronzeuge der Erneuerung zu sein.

Kubicki lehnte mein erstes Angebot natürlich ab. Das war im Nachhinein gesehen ein Glücksfall. Der erfahrene Parlamentarier dient dem jungen Parteivorsitzenden als Generalsekretär: Das Bild wäre schief gewesen und die Konstellation unglücklich. Aus heutiger Sicht wirkt meine damalige Idee kurios.

Er wurde stattdessen stellvertretender Bundesvorsitzender und es war allen klar, dass er eine hervorgehobene Rolle spielen würde. Wir haben ein unterschiedliches Temperament, gehören verschiedenen Generationen an und sind auch in der Sache nicht in allen Fragen einer Meinung. Zu Beginn unserer Zusammenarbeit in der Parteiführung fiel anderen auf, dass eine gewisse Wettbewerbssituation zwischen uns bestand. Tatsächlich habe ich auf manche seiner ironisch zugespitzten Kommentare distanziert reagiert, weil ich schlicht nicht wusste, wie ich darauf eingehen konnte, ohne dass gleich Grundsatzfragen der Zusammenarbeit berührt worden wären.

Im Herbst 2014 führte uns beide eine Veranstaltung nach Sylt, die wir zum Anlass nahmen, im Anschluss daran zusammen ein gemeinsames Wochenende zu verbringen. Wolfgang Kubicki und seine Frau Annette, die vermutlich der einzige Mensch ist, den er als Vorgesetzten akzeptieren würde, haben mich über die Insel geführt. Viele Urlaubsabende, die wir seitdem auf Mallorca und Sylt zusammen verbracht haben, haben uns gezeigt, dass wir nicht nur unterschiedlich sind, sondern auch manches gemeinsam haben: Abenteuerlust, Freude am Leben und am politischen Meinungsstreit zum Beispiel. Außerdem sind wir beide bekanntermaßen vollkommen uneitel.

Die Zwischenzeit

Wahlergebnis Bundestagswahl, 22. 9. 2013:

CDU/CSU 41,5 %, SPD 25,7 %, Linke 8,6 %, Grüne 8,4 %, FDP 4,8 %, AFD 4,7 %, Sonstige 5,3 %

Am Tag danach war ich einsam – trotz der vielen Menschen um mich herum. Journalisten drängten sich vor dem Fraktionssaal im Berliner Reichstagsgebäude, die Leichenschau der FDP war für die Hauptstadtpresse noch einmal ein besonderes Ereignis. Es sollte für lange Zeit das letzte Mal sein, dass wir ein so großes Medieninteresse hervorriefen.

Im Bundesvorstand erklärten dessen Mitglieder geschlossen ihren Rücktritt, um einer neuen Führung den Weg für den Wiederaufbau der FDP frei zu machen. Ich kündigte nun offiziell meine Kandidatur für den Parteivorsitz an. Noch war kein Team um mich herum entstanden; unklar war zum Beispiel, wer Generalsekretär oder Schatzmeister werden sollte. Ich hatte weder Zu- noch Absagen von jenen bekommen, die ich am Abend und während der Nacht um Unterstützung gebeten hatte. Diskutiert wurde, ob Philipp Rösler mich offiziell als seinen Nachfolger vorschlagen solle. Das lehnte ich ab, denn wichtig war mir eine eigenständige Legitimation, eine Nominierung durch die noch amtierenden Spitzengremien erschien mir jetzt gerade nicht als hilfreich. Beides hätte wie eine gewöhnliche Staffelübergabe gewirkt, und das wäre einer solchen Ausnahmesituation nicht gerecht geworden. Einige forderten, die neue Führung solle von der Parteibasis gekürt werden, um die Tiefe des Einschnitts auch den eigenen Mitgliedern gegenüber zu signalisieren. Es war Wolfgang Kubicki, der sich gegen diese Idee aussprach, für die es in der Partei durchaus Sympathien gab. Jetzt, am Tag nach der Niederlage, sei die öffentliche Aufmerksamkeit noch groß genug, um einen Neuanfang zu dokumentieren, meinte er. Schon bald aber werde das Interesse an der FDP versiegt sein. Es müsse jetzt schnell gehandelt werden, bevor es zu spät sei. Bevor die FDP vergessen sei.

Am nächsten Tag schrieb die Süddeutsche Zeitung: »Lindner ist kein knallharter Absäger. Aber er weiß ganz genau, dass nach diesem Debakel alles in seinem Sinne ausgeht. Es sind nicht mal 20 Stunden seit der historischen FDP-Wahlniederlage vergangen – und hinter der neuen Macht in der Partei steht nicht mal mehr ein Fragezeichen.« Ganz korrekt war das nicht. Es gab auch Stimmen im Vorstand, die mein Vorpreschen kritisierten, die meinten, sie könnten sich nicht erklären, wie ich darauf komme, meine Kandidatur schon jetzt verkünden zu wollen. Erst müsse doch die Niederlage aufgearbeitet und dann über neue Personen gesprochen werden. Ich war mir allerdings sicher, dass die FDP in diesem Fall vollständig ins Trudeln geraten wäre. Gäbe es nun eine längere Phase des Driftens ohne Führung, so wäre die Partei nicht zu retten. Das Bild eines ungeordneten, chaotischen Rückzugs der FDP wollte ich in jedem Fall vermeiden.

In einer solchen Lage ist kein detailliertes Konzept erforderlich, aber die Organisation muss eine Perspektive haben – und wenn es nur ein personelles Angebot ist, an dem man sich abarbeiten kann. Im anderen Fall wäre öffentlich und intern die Frage aufgeworfen worden, ob denn niemand mehr an ein Comeback glaube und keiner Lust auf die Führung der Partei habe.

Die Aufgabe, die vor mir lag, flößte mir Respekt ein. Denn auf viele wirkte die liberale Partei wie eine stinkende Leiche, mit der man auf keinen Fall etwas zu tun haben wollte. Vor welchen Abgründen wir noch stehen würden und als wie aufreibend die Erneuerung des politisch organisierten Liberalismus in Deutschland sich erweisen würde, davon allerdings hatte ich zu diesem Zeitpunkt keine realistische Vorstellung. Zum Glück. In meiner Wahrnehmung war der Wahlabend am 22. September schon der absolute Nullpunkt – ab jetzt könne es nur noch aufwärts gehen. Das war, im Nachhinein gesehen, naiv gedacht.

Nicht nur aus der Sitzung des Präsidiums ist mir ein Gefühl des Alleinseins in Erinnerung geblieben, in der Fraktion ging es mir ähnlich – am Nachmittag saßen mir noch einmal alle 93 Bundestagsabgeordneten der Freien Demokratischen Partei gegenüber, die gerade ihre Mandate verloren hatten. Zweieinhalb Jahre war ich hier selbst Abgeordneter gewesen und ich wusste, dass ich nicht nur Freunde hier hatte. Mit Euphorie jedenfalls wurde meine Kandidatur nicht aufgenommen, die Stimmung ist mir eher als verhalten freundlich in Erinnerung geblieben. Natürlich waren die Kolleginnen und Kollegen gedanklich auch mit anderem beschäftigt.

Die FDP-Abgeordneten – es war unsere größte Fraktion, die jemals im Bundestag vertreten war – mussten in den kommenden Tagen Abschied nehmen: von Berlin, vom Parlament, von der Möglichkeit, dort ihre Stimme zu erheben. Drei parlamentarische Geschäftsführer wurden als »Liquidatoren« bestimmt. Sie ließen die Fraktionszimmer räumen, Akten schreddern, lösten Verträge auf, kündigten Mitarbeitern, verkauften Kopierer und Kaffeemaschinen – alles, was sich in 64 Jahren Parlamentszugehörigkeit angesammelt hatte, musste raus.

Am Ende hatten nur zwei Zehntel Prozentpunkte gefehlt, etwa 80 000 Stimmen. Mit einem Ergebnis von 5,0 Prozent hätte die FDP vermutlich mit der Union zusammen weitere vier Jahre regiert, wenngleich mit stark geschrumpfter Fraktion. Womöglich hätte eine andere Kommunikation der Parteispitze in den letzten Tagen vor der Wahl die ganz große Katastrophe verhindern können. Auch eine alleinige Kandidatur von Rainer Brüderle, die Bündelung von Spitzenkandidatur und Parteivorsitz, hätte die Ausgangslage wohl verbessert. Die Aufregung rund um die Stern-Reporterin Laura Himmelreich hatte ihr Übriges getan. Der Stern hatte Brüderle mit Sexismus-Vorwürfen konfrontiert, weil dieser an einer Stuttgarter Hotelbar zu Himmelreich gesagt hatte, sie könne »auch ein Dirndl ausfüllen«. Das Thema beschäftigte wochenlang die deutschen Medien. Dass Brüderle nicht offensiv darauf reagierte, sondern die Dinge geschehen ließ, halte ich im Rückblick für einen Fehler. So wurde der Fall symptomatisch für die Wagenburgmentalität, die mittlerweile in der FDP Einzug gehalten hatte: Man gab nichts preis, weil man glaubte, sonst geschwächt zu werden.

Es gab nicht wenige, die meinten, die Abwahl aus dem Bundestag sei zwingend notwendig gewesen, um die Partei wachzurütteln und einen Neuanfang möglich zu machen. In den Tagen nach der Wahl erreichten mich Hunderte von Briefen und Mails mit ein und demselben Tenor. Selbst langjährige Mitglieder hatten uns aus Protest nicht mehr gewählt. Zum Beispiel schrieb mir ein Liberaler aus Köln: »Meine Freunde und ich haben mit unserer Stimmenverweigerung erreicht, was wir für notwendig erachtet haben: einen Wechsel an der Spitze der FDP und eine Rückbesinnung auf liberale Werte, für die wir stehen.« Die Absender schilderten stets, dass sie von ihrer Partei enttäuscht, frustriert oder genervt gewesen seien. Bedauern oder Mitleid sprachen so gut wie nie aus den Zuschriften, die ich bekam.

Die FDP hatte nicht einfach nur eine Niederlage erlitten und war aus einer Regierung herausgewählt worden, sie wurde verachtet, mit Häme und Spott übergossen, ausgelacht. Noch Tage und Wochen später wurde nachgetreten. Mitarbeiter von Abgeordneten, die sich gerade arbeitslos gemeldet hatten, berichteten von Mails in herablassendem Tonfall: »Schön, dass ihr im Dreck liegt« oder »Ich freue mich, dass ihr endlich mal auf dem Arbeitsamt um einen Job betteln müsst«, stand darin zu lesen. Renate Köcher, die Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie Allensbach, schrieb in ihrer Wahlanalyse in der FAZ: »Bemerkenswert ist, dass der FDP erkennbar mehr Animositäten entgegengebracht werden als der AFD: 42 Prozent begrüßen das Scheitern der FDP ausdrücklich, nur 29 das der AFD.«

93 Bundestagsabgeordnete waren abgewählt und rund 600 Mitarbeiter im Bundestag hatten ihren Arbeitsplatz verloren. In den ersten Tagen nach der Wahl tippte ich vertraute Telefonnummern, unter denen niemand mehr zu erreichen war. Die vollständige Auflösung einer Fraktion in dieser Größe war beispiellos in der Geschichte des Bundestags. Unser Fiasko verstreute große Mengen politischen Wissens in alle Winde, zerstörte die Substanz jahrzehntelanger parlamentarischer Arbeit. Dass eine Fraktion aus dem Bundestag flog, war zwar nichts ganz Neues: 2002 schrumpfte die PDS auf zwei direkt gewählte Abgeordnete, 1990 waren die westdeutschen Grünen abgestiegen. Die Einschnitte aber erschienen als weniger brutal: Die Grünen hatten über die ostdeutschen Abgeordneten von Bündnis 90 noch eine Stimme, die PDS war damals in Landesregierungen vertreten.

Das Ausmaß des Scheiterns war für die FDP ungleich größer. Auch die Organisation der Partei war betroffen. 18 von 38 Mitarbeitern im Dehler-Haus mussten entlassen werden. Schon am Montag nach der Wahl wurden dort Zeitungsabonnements gekündigt und es wurde zum Beispiel der Etat für die Büroreinigung gekürzt. Am Ende des Jahres 2013 saß die Bundespartei auf einem Schuldenberg in Höhe von 9,6 Millionen Euro. Sie gab im Wahljahr 37,8 Millionen Euro aus, 4,5 Millionen Euro mehr, als sie in diesem Jahr einnahm.

Hatte ich Angst? Nicht vor der Aufgabe selbst. Man muss vom Mut der Alternativlosigkeit sprechen. Wenn ich während der vier Jahre Apo-Zeit nach den Härten meines Jobs gefragt wurde, antwortete ich oft: »Ein FDP-Vorsitzender kann heute per definitionem vor gar nichts mehr Angst haben.« Ich wusste, dass es vier beinharte Jahre werden würden. Mir war aber auch klar, dass erst am Ende abgerechnet wird. Szenenapplaus und Zwischenergebnisse, Kritik auf der Strecke und eigene Fehler – all das erschien als zweitrangig. Ich nahm mir vor, Kritik auszuhalten und durchzustehen.

Als Generalsekretär der Bundes-FDP war mir das schwergefallen. Kritik an meiner politischen Arbeit hatte ich zum Teil persönlich genommen und versucht, auch den unsachlichsten Kommentator mit Argumenten zu überzeugen. Jetzt aber dominierte das Gefühl, dass es nichts mehr zu verlieren gab. Das machte mich entschlossen. Ich wollte die Dinge mit einer heiteren Gelassenheit nehmen. Das ist mir nicht immer gelungen, aber doch immer öfter.

Auf die Frage der Zeit, was passieren würde, wenn die FDP 2017 ein weiteres Mal scheitern sollte – ob dann auch für mich persönlich Schluss sei mit der Politik, antwortete ich 2013: »Ja. Ich will mich jetzt mit aller Kraft und Konsequenz dieser Aufgabe stellen. Bei der nächsten Bundestagswahl entscheiden die Wähler daher auch über meine politische Zukunft.« Diesen Satz wiederholte ich später nicht mehr. Er wurde in anderen Medien immer wieder zitiert und mitunter falsch interpretiert. Er hatte nie so wirken sollen, als ob die Wähler erpresst werden sollten. Ich wollte vielmehr etwas anderes ausdrücken: Ich werde meine ganze Kraft der Wiederaufrichtung der FDP widmen, und wenn ich scheitere, dann werde ich die politische Verantwortung dafür übernehmen.

Es war schlicht eine Tatsache: Wäre die FDP bei der nächsten Bundestagswahl nicht in das Parlament zurückgekehrt, hätte es kaum mit Aussicht auf Erfolg einen zweiten Anlauf gegeben. Natürlich wäre auch meine persönliche politische Legitimation erloschen gewesen. An einem so großen Projekt scheitert man nicht, um dann an anderer Stelle einfach weiterzumachen. Ich hing nicht dem Glauben an, dass mir im Falle des Misserfolgs woanders alle Türen für eine glorreiche Karriere geöffnet worden wären. Die Einschätzung manches Beobachters, ich könne ja nur gewinnen, denn entweder sei die Neuaufrichtung erfolgreich oder man hätte eben nichts tun können, war frei von jeder Kenntnis, wie und unter welchen Umständen Wechsel von der Politik in andere Führungspositionen gelingen können.

Gefürchtet habe ich nicht die Aufgabe, sondern die lange Zeit von vier Jahren und die Szenarien, die sich ergeben konnten. Würden wir so sehr in Vergessenheit geraten, dass niemand Notiz von unseren Bemühungen nähme? Ich fürchtete unsere Marginalisierung und in der Folge eine Chaotisierung innerhalb der Partei. Ich malte mir aus, wie auf Bundesparteitagen Saalschlachten tobten, die ich nahezu ohne Einflussmöglichkeit beobachten musste. Ich sah mich einsam auf dem Podium sitzen. Dem wollte ich vorbeugen.

In der außergewöhnlichen Situation beanspruchte ich daher außergewöhnliche Möglichkeiten. Ich wollte die Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen bis zum Ende der Wahlperiode 2017 führen. Das hatte es vorher noch nicht gegeben: dass ein Bundesparteichef eine Landtagsfraktion leitet. Aber die Landtage waren die einzige politische Bühne, die uns geblieben war. Aus den liberalen Fraktionen dort mussten nun programmatische Impulse kommen, wie sie früher aus der Bundestagsfraktion kamen. Keine zwei Wochen nach der Bundestagswahl hatten die verbliebenen FDP-Landtagsfraktionen sich auf diese neue Situation eingestellt und bereits eine »Stuttgarter Erklärung« verabschiedet, in der Umrisse eines liberalen Profils aufgezeigt wurden: Sie warben unter anderem für »eine Wirtschaftsordnung, die die Fleißigen und nicht die Rücksichtslosen belohnt; eine ideologiefreie Bildungspolitik, die im Alltag Chancen eröffnet; den Schutz unserer Privatsphäre vor staatlichen und privaten Datensammlern«. Das war kein programmatischer Durchbruch und nichts grundlegend Neues. Die Öffentlichkeit nahm davon keine Notiz. Wir aber wollten in die eigenen Reihen ein Lebenszeichen senden und zeigen, dass die politische Arbeit der FDP weiterging. Irgendwie.

Trotz des Bundesvorsitzes wollte ich Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen bleiben. Die Verankerung im größten Landesverband der FDP erschien mir aus machtpolitischen Gründen als zwingend notwendig; das war eine Erkenntnis aus meinen wenig erfolgreichen Zeiten als Generalsekretär der Bundes-FDP. Eine liberale Partei lebt von der Vielfalt ihrer Spitzenrepräsentanten und ist grundsätzlich skeptisch gegenüber Führung. Otto Graf Lambsdorff sagte einmal: »Die FDP will straff geführt werden, aber es nicht merken.« Dennoch war die Partei so großzügig, mir diese in einer demokratischen Organisation tatsächlich bedenkliche Konzentration von Spitzenämtern in einer Hand zu gewähren. Allen war klar, dass dies nur für eine begrenzte Periode gerechtfertigt ist.

Dass es hinter vorgehaltener Hand Bedenken gab, jetzt werde die Partei von Düsseldorf aus und nicht mehr aus Berlin geführt, war mir bewusst. Mir ging es aber nicht um einen absoluten Dominanzanspruch, um die Kontrolle aller Details oder die Fixierung auf meine Person. Es gibt jedoch Entscheidungen, da steht es Spitz auf Knopf. Da entscheidet das Charisma eines Redners in der Debatte – oder eben die Autorität, die Ämter verleihen. Mir stand das Szenario vor Augen, dass bei ausbleibendem Erfolg auf Parteitagen plötzlich Zufallsmehrheiten entscheiden würden oder die Grundachsen unserer Partei in Frage gestellt werden könnten. Dagegen wollte ich gerüstet sein.

Natürlich gibt es in Parteien immer andere Auffassungen und auch echte Gegner. Viele meiner Freunde meinten daher, der Bundesparteitag 2015 mit einer Neuwahl des Vorstands könne ein Scheidepunkt werden. Spätestens da käme der Angriff auf die Parteiführung und mich als Person, wenn es keine Erfolge gäbe. Bis dahin würde man uns machen lassen. Diejenigen, die eine andere Linie verfolgten, gingen erst einmal auf Tauchstation und verzichteten auf öffentliche Kritik, weil man der neuen Führung eine Chance geben müsse. Das würde aber nicht bedeuten, dass man mit allem einverstanden sei. Im Gegenteil, so Gerüchte, von denen ich hörte, beobachte man, wie die Lindner-Truppe die Partei ruiniere, um dann noch einmal ganz neu anfangen zu können.

Meine größte Sorge war damals dennoch nicht, dass es eine innerparteiliche Opposition geben könnte, sondern dass wir in der Öffentlichkeit einfach »verdunsten« würden, als irrelevant erschienen. Gewählt waren wir als neue Führung ja bis Frühjahr 2015. Bis dahin musste es eine Stabilisierung geben. Die wichtigen Wahlen in Hamburg und Bremen lagen davor, wären also ein Gradmesser für den Erfolg unserer Arbeit. Länger würde sich für die Öffentlichkeit auch kein Spannungsbogen aufbauen lassen.

Ich hatte kein fertiges Programm oder einen Masterplan in der Tasche. Mit dem Ausscheiden der FDP hatte ich nicht gerechnet und nicht rechnen wollen. Klar war für mich nur, dass die FDP ihren Kurs nicht ändern durfte in Richtung der Untiefen einer populistischen Protestpartei, dass sie – statt orthodox zu sein – konstruktiver und lösungsorientierter werden musste, dass sie in der Fahrrinne des aufgeklärten, weltoffenen und progressiven Liberalismus vorwärtskommen müsse. In Hintergrundgesprächen mit Journalisten sagte ich mehr als einmal, die FDP werde entweder erneuert ins Parlament zurückkehren oder sich in die Geschichtsbücher verabschieden. Im zweiten Fall wäre sie zu einer neuen Zentrumspartei geworden, die in der Weimarer Republik eine staatstragende Rolle spielte, heute aber nur noch in einer Nische als Splitterpartei existiert. Bloß: Wenn es so kommen sollte, dann wenigstens mit Würde und ohne dass die Partei ihre Seele verlöre. Das war eine gedankliche Grenzlinie für schwierige Zeiten, in denen die Verzweiflung den schlechten Rat geben könnte, politischen Versuchungen nachzugeben.

Viele in der Partei empfanden den Absturz und das Urteil der Wähler als ungerecht. Tatsächlich hatten Millionen Menschen ja von unserer Regierungspolitik zusammen mit der Union profitiert: zum Beispiel Familien, die ein höheres Kindergeld bekommen hatten, Menschen, die einen Arbeitsplatz finden konnten, und junge Männer, die nicht mehr zum Wehrdienst eingezogen wurden. Doch zur Ehrlichkeit gehörte auch: Niemand hatte die FDP mehr besiegt als sie sich selbst. Gerade weil wir uns als Partei der Eigenverantwortung begriffen, war es für mich eine Frage der Selbstachtung, dass wir uns schonungslos der Verantwortung für die Niederlage stellten. Ich wollte kein Mitleid, sondern Respekt, erarbeitet durch einen grundlegenden Neubeginn.

Unsere Grundwerte wie Freiheit, Eigenverantwortung, Leistungsbereitschaft und Chancengerechtigkeit erschienen mir unverändert attraktiv, aber sie waren unter enttäuschten Erwartungen und Vorwürfen der Klientelpolitik verschüttet worden. Schon lange vor dem Ausscheiden aus dem Bundestag hatte ich eine Zögerlichkeit in der Partei beobachtet, bestimmte Überzeugungen öffentlich zu vertreten: weil sie Vorurteile gegen die FDP hätten bedienen können; oder weil irgendeine vermeintlich FDP-nahe Wählergruppe sich vernachlässigt fühlen könnte; oder weil es eine Debatte innerhalb der FDP geben könnte. Die unaufgearbeitete Vergangenheit und die Furcht vor dem Urteil anderer nahmen uns die Unabhängigkeit im Urteil.

Wer Menschen für Freiheit begeistern will, der muss zunächst sich selbst befreien. Die Wähler hatten uns einen kompletten Erneuerungsprozess verordnet. Das Gute daran war: Wir mussten uns nicht mehr fragen, was bei der Kanzlerin, bei führenden Kommentatoren oder bei bestimmten Interessenvertretern ankam. Wir sollten nur noch etwas vertreten, wenn wir auch mit Überzeugung und gegen allen Widerspruch dahinterstehen könnten. Das war eine Selbstbefreiung.

In den ersten Tagen nach der Niederlage wurde mir oft empfohlen, die FDP müsse auf irgendeine Art gefühlvoller werden. Genauso hätte man aber auch sagen können: Wir müssen witziger werden. Unser neues Ziel konnte doch nicht heißen, gemocht zu werden. Wer sich an einer solchen Maßgabe orientiert, wird beliebig, erscheint als skurril und hastet Moden nach.

Die FDP war nicht abgewählt worden, weil sie zu liberal gewesen wäre. Im Gegenteil: Sie war zum Teil zu wenig konsequent liberal aufgetreten. Wenn Banken vom Steuerzahler aufgefangen werden, dann entspricht das nicht den Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft. Wenn bestimmte Branchen vor Disruption geschützt werden sollen, dann hat das wenig mit Ludwig Erhard zu tun. Einem richtig verstandenen Liberalismus muss es um fairen Wettbewerb, um Arbeitsplätze und bessere Aufstiegschancen gehen, nicht um die Absicherung von Privilegien weniger. Einen starken Eindruck auf mich hatte deshalb ein Nachruf eines amerikanischen Kommentators gemacht, der die FDP als einzige deutsche »pro-business-party« aus dem Parlament verabschiedete. Das war durchaus als Anerkennung gemeint. Allerdings sollte eine liberale Partei kein Dienstleister für Geschäftsleute sein, sondern Anwalt der Marktwirtschaft im Interesse aller. Wir sollten also eine »pro-market-party« sein.

Wir durften den Rufen nach einer verwaschenen, konturlosen Programmatik daher ebenso wenig nachgeben wie der Versuchung erliegen, unseriös, marktschreierisch und schrill zu agieren. In der Allensbach-Nachwahlumfrage hatten 19 Prozent der Befragten gesagt, sie sähen für die FDP eine Existenzberechtigung. Aber signifikant mehr, 27 Prozent, sahen die Notwendigkeit für das Überleben einer liberalen Partei generell. Von den 1,4 Millionen Wählern, die wir verloren hatten, waren allein 800 000 in das Lager der Nichtwähler gewechselt. Das Paradoxe also war: Diese Wähler vermissten offensichtlich nicht die alte FDP, sie vermissten aber eine liberale Partei.

Berücksichtigt man dies, frage ich mich rückblickend, ob wir nicht allzu oft mit unseren fertigen Antworten beschäftigt waren und zu selten auf die konkreten Fragen hörten, die die Menschen stellten. Häufig taten wir so, als wüssten wir alles. So erscheint man schnell als realitätsfremd. Vielleicht ist man es dann manchmal auch.

In den Wochen nach der Niederlage sagte Philipp Rösler bei einer Parteitagung in Niedersachsen, es sei von Vorteil, dass die FDP nicht mehr im Bundestag vertreten sei, denn ohne einen tiefen Schnitt sei eine grundlegende Erneuerung nicht möglich. Ich empfand keine Untergangslust und habe dieses Urteil damals als hart empfunden. Er sprach schließlich auch über sich selbst. Aus heutiger Sicht steckt aber viel Kluges darin. Der grundlegende Wandlungsprozess, der folgte, wäre nicht möglich gewesen, wenn die FDP weiter im Bundestag vertreten gewesen wäre. Gewünscht hatte ich mir den Abstieg trotzdem nie. Ich fühlte Solidarität und dachte an die menschlichen Schicksale, die das Ausscheiden aus dem Parlament mit sich brachte. Berufliche Laufbahnen wurden gebrochen, ganze Familien waren zur Neuorientierung gezwungen, es fehlte im Bundestag eine Stimme der Marktwirtschaft, des wehrhaften Rechtsstaats und der weltoffenen Gesellschaft. Was mich persönlich betrifft, so ist es auch keinesfalls eine erfüllende Erfahrung, Kapitän auf einem havarierten Schiff zu werden.

Auf der anderen Seite sah ich die Chancen, die sich nun boten. Die Aussicht, die FDP so prägen zu können, wie ich mir es stets vorgestellt hatte, lockte mich. Ich wollte die Partei zurück, die mich einst begeistert hatte: modern im Denken, verlässlich im Handeln, differenziert im Urteil, unbequem, aber respektiert. Mir schwebte ein Update der klassischen FDP vor, die früher das Spektrum von Otto Graf Lambsdorff über Hans-Dietrich Genscher bis hin zu Gerhart Baum abgedeckt hatte. Zudem sollte sich die FDP, so meine Vorstellung, mit neuen, grundsätzlicheren Themen beschäftigen. Wieder Avantgarde in programmatischer Hinsicht sein – das war ein Ziel. Das sollte unser Angebot sein, und ein solches Angebot würde sich seine Nachfrage schon schaffen, davon war ich überzeugt. Ein Unternehmer wie Steve Jobs zum Beispiel hatte bei der Entstehung des iPhones auch nicht nach Marktforschung gefragt, sondern danach, welches Telefon er persönlich gerne hätte. Gerade weil er selbst mit seinem Lebensgefühl für seine Entwicklung stand, konnte er später auch andere dafür begeistern.

Der Liberalismus war nicht erledigt

Fortschritt schafft Gewinner, Fortschritt produziert Verlierer. Unternehmen kommen und gehen, Branchen steigen auf und andere ab. »Schöpferische Zerstörung« nannte Joseph A. Schumpeter diesen Prozess in der Marktwirtschaft. Zu ihm gibt es eine Analogie in der Demokratie: Die Stabilität der Parteienlandschaft in Deutschland war zwar lange im europäischen Vergleich eine Besonderheit. Aber auch Gesellschaften entwickeln sich. Wertewandel und Konfliktlinien formatieren das politische System. Newcomer treten hinzu, etablieren sich oder verschwinden wieder. Mit der FDP schied erstmals eine Traditionspartei aus dem Bundestag aus. Hatte sich unsere historische Mission erfüllt?

In den Wochen nach der Bundestagswahl 2013 beschäftigten sich viele damit, wie die Freien Demokraten den Wiedereinzug in das Parlament erreichen könnten. Wie dies über die Ansprache von Zielgruppen und für diese attraktive Einzelforderungen gelingen würde. Wie wir uns taktisch in Relation zu den Wettbewerbern zu positionieren hätten. Wie wir am klügsten die Kommunikation in der außerparlamentarischen Phase anlegen sollten. Diese Fragen stellten wir uns selbst auch. Aber die Frage nach dem »Wie« lenkt die Aufmerksamkeit auf methodische und technische Aspekte. Letztlich also auf Oberflächliches. Vielleicht kann man damit erfolgreich sein. Eine Organisation, ein Unternehmen und letztlich jeder Mensch muss sich eine andere Frage vorlegen, wenn es um einen grundlegenden Neuanfang oder ein ambitioniertes Ziel geht: warum? Dies betraf umso mehr die FDP, die gerade erfahren hatte, dass ihre parlamentarische Existenz kein Selbstzweck ist. Warum also gibt es die FDP? Warum will sie auf die politische Bühne zurückkehren? Warum sind wir selbst einmal Freie Demokraten geworden – und nicht etwa Christ- oder Sozialdemokraten? Wenn es auf die Fragen nach dem »Warum« keine überzeugenden Antworten gibt, erübrigt sich die Beschäftigung mit dem »Wie«. Es musste gute Gründe geben, wollte der Liberalismus in Deutschland in seiner parteipolitisch organisierten Form überleben. Damit wir diese Gründe selbst wieder scharf sahen, mussten wir zunächst zu den Quellen unserer Überzeugung zurückkehren.

Ich erinnerte mich, warum ich einst Mitglied der FDP