Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Rahmenhandlung des Buches ist eine Tour des Autors mit seinen Söhnen Dirk und Gerhard, damals 13 und 17 Jahre alt, durch Südwestafrika, das heutige Namibia, etwa zwei Jahre vor dessen Unabhängigkeit. Sie kampierten wild, was man damals noch konnte und durfte. Am wärmenden Lagerfeuer erzählt er abends von seinen früheren Erlebnissen, von Land, Leuten und Tieren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 350

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Rahmenhandlung des Buches ist eine Tour des Autors mit seinen Söhnen Dirk und Gerhard, damals 13 und 17 Jahre alt, durch Südwestafrika, das heutige Namibia, etwa zwei Jahre vor dessen Unabhängigkeit. Sie kampierten wild, was man damals noch konnte und durfte. Am wärmenden Lagerfeuer erzählt er abends von seinen früheren Erlebnissen, von Land, Leuten und Tieren.

Jürgen Heinzelmann, 1938 geboren in Frankfurt a.M., verbrachte seine Kindheit in Oberhessen und die spätere Gymnasialzeit in Hamburg. Es folgten 8 Jahre Bundeswehr. Angetrieben von Abenteuerlust wanderte er 1964 aus Deutschland aus und fand sich durch Vermittlung eines Freundes mehr oder weniger zufällig auf einer Rinderfarm im damaligen Südwestafrika, dem heutigen Namibia, wieder. Land und Leute gefielen ihm auf Anhieb so, dass er blieb. Seit frühesten Jugendtagen begeistert von Leben und Arbeit auf einem Bauernhof, vor allem dem Umgang mit Tieren, gab ihm die Tätigkeit auf verschiedenen Farmen Gelegenheit, einen Traum zu verwirklichen. Schnell lernte er die dortigen Lebensbedingungen kennen und eignete sich die Sprachen, wie Afrikaans, otjiHerero und O-wambo, an. Er respektierte die Menschen und wollte sie verstehen. Deren Weisheit, spontane Hilfsbereitschaft und die ansteckende Fröhlichkeit vieler Einheimischer begeistern ihn bis heute.

Seine beiden Söhne Gerhard und Dirk motivierten ihn dazu, einige seiner vielfältigen Erlebnisse schriftlich festzuhalten.

Für meine Söhne Gerhard und Dirk

„Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann.“

Jean Paul

Kursiv gesetzte Begriffe, Eigennamen und landesübliche Bezeichnungen werden im Glossar am Ende des Buchs in alphabetischer Reihenfolge erläutert.

INHALT

Noordoewer

Ankunft auf ›Frischgewagt‹

Blacky

AI-AIS

Blackys Zähmung

Steinfeld Garage

Rindertreck

Die Wüste

Mit Blacky nach ›Omateva‹

Sesriem

Gepardenjagd

Sossusvlei

Henno Martin Höhle

Hyänen

Festgefahren

Leopardenjagd

Spitzkoppe

Blacky ist weg

Brandberg

Roland und Geisha

Tsisab-Schlucht

Zähmung der Wildpferde

Blackout

Twyfelfontein

Beaufort West

Heimfahrt

Malaria

Danke

Glossar

NOORDOEWER

(Nordufer)

Fast ohne Übergang ist es stockfinster geworden. In diesen Breiten gibt es so gut wie keine Dämmerung. Der Mond ist noch unsichtbar, nur unendlich viele gleißende Sterne am nächtlichen Himmel, der sich über unseren Köpfen wölbt, als wolle er Schutz gewähren.

Wenn sich zu dieser Jahreszeit die Sonne im Westen am Horizont verabschiedet, kann man für eine kurze Phase im Osten erkennen, wie sich ein dunkler, nahezu schwarzer Schleier in die Höhe entfaltet, als stülpe sich wie früher auf einer Kirmes beim ›Raupenkarussell‹ das Verdeck über den Wagen. Der Schatten der Erde zeichnet sich in der reinen Atmosphäre deutlich als Farbunterschied ab. Welch einzigartiges Erlebnis, dieses Phänomen der Natur zu beobachten.

Ein schwaches Restfeuerchen zeugt von der vorangegangenen Mahlzeit. Hier sitze ich, gleich hinter der Grenze von Südafrika nach Südwestafrika, mit meinen Söhnen Gerhard und Dirk, 17 und 13 Jahre alt. Namibia wird dieser Staat erst 1990 – zwei Jahre darauf – genannt werden, nachdem er die Unabhängigkeit von Südafrika erlangt hat.

Mit unserem betagten VW-Bulli, Baujahr 1971, sind wir in aller Frühe in Paarl, unserem Heimatort in der Nähe von Kapstadt, gestartet. Die Jungen beginnen gerade, ihre Juni/Juli-(Winter-)Ferien nach Herzenslust zu genießen. Es soll eine ›echte Männertour‹ durch das Land werden, das 11 Jahre meines Lebens entscheidend geprägt hat. Ich will ihnen Berge mit mannigfaltigen Strukturen, einförmige Steppe, die Namib-Wüste mit hohen Wanderdünen, den Reichtum der wilden Tiere und das eindrucksvolle Leben in freier Natur näherbringen, dazu all mein erworbenes Know-how, das manchmal zum Überleben im Veld unentbehrlich ist. Ich will sie auf dieser Tour aber auch teilhaben lassen an zahlreichen Begebenheiten auf den Farmen, wo ich als Eleve in der Landwirtschaft begann und in der Folge die Position des Verwalters einnahm.

Wir haben die Grenzbrücke überquert und schlagen unmittelbar am Nordufer des Oranje unser erstes Lager auf. Tief eingeschnitten in die kantigen Felsen des nördlichen Namaqua-Landes, bildet dieser Fluss die natürliche Grenze zwischen Südafrika und Namibia. Es besteht noch kein Gedanke daran, dass nach der Aufhebung des südafrikanischen Protektorats dort ein offizieller Grenzposten eingerichtet wird, mit Zollkontrolle und Passstempel.

Hohe, dickstämmige Eukalyptusbäume stehen, dürftigen Schatten spendend, auf dem Campingareal unweit der kleinen, viereckigen Chalets, die zu der Motelanlage gehören.

»Ihr könnt euch aussuchen, wo ihr hinwollt. Da ist eine Menge Platz. Nur zwei Wohnwagen sind eingeschrieben«, klärt die hilfsbereite Dame Dirk auf, den wir zum Fragen an die Rezeption vorgeschickt haben.

Nach einem flüchtigen Erkundungsgang entschließen wir uns einstimmig für eine Stelle mit ebenem, sandigem, aber festem Untergrund. Für diese Übernachtung perfekt. Mehr als genug Fläche für drei Personen zum Schlafen nebst Ferienmobil.

»Da hinten sieht man ja Südafrika!«

Dirk weist mit gestrecktem Arm über die Schlucht hinweg. Andächtig, wie vor dem Gemälde eines Alten Meisters stehen wir für einen Augenblick und genießen die herrliche Fernsicht über das schroffe Flusstal auf die Silhouette der in der Nachmittagssonne farbenprächtig glühenden Bergrücken.

Vor der Abreise hatten wir vereinbart, alle Aktivitäten zünftig und naturnah anzugehen. Das wird auch mühelos beim allerersten Nachtmahl in die Tat umgesetzt. Instantkaffee beispielsweise kommt schlicht nicht infrage! Dunkelbraun geröstete Kaffeebohnen befinden sich in einer luftdicht verschlossenen Verpackung in der blechernen Vorratskiste. Während Dirk eine ausgiebige Portion davon geschickt zwischen zwei flachen Steinen zu einem feinkörnigen Granulat zermahlt, unterhalten wir uns angeregt über Sternkonstellationen. Im traditionellen, gusseisernen Dreifußtopf, den man in Südwest seit jeher auf offener Flamme verwendet, beginnt das Wasser zu kochen. Auf den Moment hat Dirk gewartet, der unsere allgemein fast in Vergessenheit geratene Zubereitungszeremonie liebt, obwohl er in seinem Alter noch kein echter Kaffeefan ist. Er hebt den Pot mit dem zu diesem Zweck zurechtgebogenen Drahthaken zur Seite und schüttet sein selbst fabriziertes Kaffeepulver Löffel für Löffel hinein. Ein Weilchen ziehen lassen, umrühren, dann der Trick: mit einem an der Spitze glühenden Stock schreckt er die dunkle Flüssigkeit ab, wobei all die winzigen, schwebenden Teilchen nach unten sinken. Ohne Sieb können wir das dampfende Getränk mit unseren Koppies herausschöpfen. Frisch aufgebrüht duftet es unwiderstehlich und schmeckt köstlich in dieser besonderen Stimmung am Lagerfeuer. Besser als jemals zuvor. Vorsichtig tasten wir vor dem ersten gierigen Schluck mit der Zunge den Rand des Blechbechers ab, um die Lippen nicht zu verbrennen.

Gerhard hat längst die erforderlichen Essenszutaten griffbereit nebeneinander auf der Gummimatte in der geöffneten Autoschiebetür platziert. Nun pult er das rechteckige Stück Streckmetall aus seiner Verpackung, das uns mit seinen rautenförmigen Öffnungen als Reiserost dienen soll. Aus den lodernden Holzscheiten ist derweilen die erwünschte Glut entstanden, worauf für drei redlich Hungrige die Lammkoteletts fachmännisch gegrillt werden. Ein Eckchen bleibt seitlich frei für den Topf, in dem der Reis vor sich hin quillt, und auf dem aufgeklappten Dreibein aus Rundeisen brutzelt der Dosenmais mit einem Klecks Margarine in der von jahrelangem Gebrauch verbeulten Aluminiupfanne.

Großen Wert legen wir stets auf einen ordentlich gedeckten Tisch mit einem grünkarierten Leinentuch, das über die Proviantkiste gebreitet wird, nachdem wir alle Sachen, die wir brauchten, herausgenommen haben. Neben Teller und Besteck ist sogar für jeden eine gemusterte Papierserviette dabei. Obwohl wir drei mitunter bei Muttern über solcherlei ›Safari-Etikette‹ lästerten, ist es spaßig, in der einsamsten Wildnis an einer gewissermaßen vornehm gedeckten Tafel Platz zu nehmen. Unweigerlich wird das mit ›Mama würde sich über uns freuen!‹ von einem der Jungs kommentiert.

Nachhaltig gesättigt bereiten wir geschwind alles für die Nachtruhe sowie den frühen Aufbruch vor. Die picobello gespülten Essgerätschaften und sonstigen Kochwerkzeuge werden in den dafür vorgesehenen Fächern im Bulli verstaut. Anschließend machen wir uns auf, die Umgebung zu erkunden, beginnend auf dem abschüssigen, befestigten Pfad die Böschung hinunter zwischen Klettgras, niedrigem, dornigem Gestrüpp und einigen hochstämmigen Berg-Aloen zum Oranje, einem der wenigen, aufgrund von Staudämmen ganzjährig wasserführenden Flüsse Südafrikas. Die meisten Flussläufe sind nämlich monatelang ausgetrocknet, solange im Zulaufgebiet der Regen ausbleibt. Wasserreserven in Form von Schneekuppen gibt es nicht. Wie geschmolzene Schokolade schiebt sich das braune Wasser zäh in einer der breiten Passagen dahin. Weiter unten brandet es über polierte Steine, zwängt sich nach zahllosen Kaskaden durch eine Felsenenge, um fernab in den Atlantischen Ozean zu münden. Am Ufer angeschwemmter Löss bietet einen prächtigen Nährboden für Luzerne, auch Alfalfa genannt, die bei genügend Feuchtigkeit im Sommer alle sechs bis acht Wochen mähreif ist.

Ein verschlungener Weg leitet uns von den Feldern wieder nach oben zum Raststättenbereich, zu dem auch ein Restaurant und ein Laden gehören. Zunächst ziellos schlendern wir auf dem Terrain der angrenzenden Tankstelle herum. Vielleicht zeigt sich ja ein bekanntes Gesicht. In Noordoewer ist das durchaus möglich.

»Es gab hier doch immer ein Kamel«, murmele ich vor mich hin. »Habt ihr Lust zu gucken?«

In Richtung Grenzübergang entdecken wir den Kral, eine mit Holzpfählen und Draht eingezäunte Koppel, in dem das große Wüstentier phlegmatisch wiederkäuend herumsteht. Wiewohl die Augen geöffnet sind, kann man schwer feststellen, ob es wacht, schläft oder nur tiefgründig meditierend das Dasein verdöselt.

Es ist das letzte seiner Art im Land. Ein Überbleibsel der Polizeieskorten, die einst auf Kamelrücken durch die steinige Halbwüste Streife ritten, um Diamantenschmuggler aufzuspüren. Inzwischen gilt es quasi als Museumsstück, das die nostalgischen Saiten der alten Südwester zum Klingen bringt. Niemand weiß genau sein wahres Alter. Auf eine diesbezügliche Frage bekommt man als einzige Antwort:

»Keine Ahnung, vor dreißig Jahren kam ich zum ersten Mal hierher. Da stand es auch schon da.«

In der nächsten Minute rollen hintereinander drei wuchtige Viehtransporter mit dröhnender Motorbremse an die Zapfsäulen. Zugmaschinen und Anhänger, beladen mit je dreizehn ausgewachsenen Ochsen, sind unterwegs zum zentralen Schlachthof in Kapstadt. Hier in Noordoewer machen die Fahrzeugführer eine kurze Rast, um Diesel zu tanken, die Lkws zu inspizieren und die Reifen zu prüfen. Gleichermaßen werden sämtliche Lichter unter die Lupe genommen.

Die Tiere stehen zumeist ruhig auf der Ladefläche; das eine oder andere legt sich hin. Während der Fahrt müssen sie grundsätzlich aufrecht bleiben, da andernfalls unvermeidliche Tritte zu dauerhaften Blutergüssen führen. Im Ablauf des Schlachtvorganges werden diese verletzten Fleischteile herausgeschnitten. Der entstehende Gewichtsverlust bedeutet für den Züchter einen erheblichen finanziellen Schaden. Jeder, der lebendes Vieh transportiert, beachtet deshalb vor der Abfahrt strikt diese Regel.

»Na, wenn das mal nicht der Erwin ist, der da aus dem Laster steigt«, staune ich hörbar. Als ich überzeugt bin, rufe ich laut seinen Namen. Der Gerufene blickt sich suchend um. Ein überraschendes Wiedersehen nach vielen Jahren, auf das eine wortreiche Begrüßung folgt.

»Hallo, altes Haus! Hast dich aber gut gehalten und das ist Gerhard? Junge, ich kann mich noch genauestens erinnern! Du bist so tapfer neben der großen Hündin – Geisha hieß sie doch oder? – mit einem dicken Windelpaket um den Po auf dem Farmhof herumspaziert! An ihrem Halsband hast du dich festgehalten. Meine Güte, wie die Zeit vergeht!«, dann, mit der Hand auf den Jüngeren zeigend, »Und wer ist das? Wie heißt du denn?«

»Dirk«, lautet die einsilbige Antwort.

»Hast also noch ’nen Bruder bekommen, Gerhard? Und wo habt ihr eure Mutter gelassen? Ist die nicht mit?«

Die Fragen prasseln einem tropischen Wolkenbruch gleich auf uns nieder. So rasch können wir gar nicht antworten und begleiten den ehemaligen Nachbarn zum Restaurant, wo er seine Thermosflasche mit kochend heißem, aromatischem Kaffee füllen lässt. In einer knappen halben Stunde tauschen wir die Ereignisse der verflossenen fünfzehn Jahre aus. Wir berichten unter anderem auch, dass Mutter Siegrid nach Deutschland geflogen sei, ihre Familie zu besuchen.

Gut gelaunt schwingt Erwin sich wieder über das Vorderrad hoch auf den gefederten Sitz ins Führerhaus. Die wohlgenährten Schlachtochsen, die er geladen hat, stammen aus der eigenen Viehhaltung. Er verstaut den großen, isolierten Getränkebehälter in Griffweite, wirft den schweren Motor an, schaltet die Scheinwerfer ein und brummt mit seinem Truck davon. Wir schauen ihm in Richtung Oranje-Brücke nach, bis die roten Schlusslichter allmählich im aufgewirbelten Staub der Räder verblassen.

Gestärkt vom reichhaltigen Abendessen in der Gaststätte, ebenfalls mit der obligatorischen Thermoskanne unterm Arm, klettern auch die anderen Fernfahrer in ihre Zugmaschinen und machen sich auf den langen Weg. Nicht alle haben Rinder geladen. Manche transportieren Schafe. Um die annähernd siebenhundert Kilometer nach Kapstadt bis zum Morgengrauen zu bewältigen, müssen sie ohne nochmalige Unterbrechung durchfahren.

Unterdessen sind wir auf unserem abwechslungsreichen Rundgang im bunt bestückten Souvenirladen gelandet. Kalte Getränke, bedruckte T-Shirts, Springbockfelle und Zebrahäute, Holzschnitzereien aus dem Owamboland, geschliffene und polierte Halbedelsteine, wie man die Schmucksteine nannte. Alles nur Erdenkliche lohnt sich hier zu verkaufen, da tagsüber viele ortskundige Touristen, aber genauso Durchreisende an diesem logistisch zweckmäßigen Rastplatz eine Pause einlegen.

»An der Spitzkoppe müssen wir achtgeben, ob dort noch ›Halbedelsteine‹ in rohem Zustand vorkommen. Womöglich werden wir fündig. Weit oben im Berg weiß ich von einem Fleck, wo seinerzeit unterschiedlichste Sorten wie Kieselsteine im Bergbach herumlagen. Wenn wir Glück haben, sind da noch welche!«

Zurück am Lager siedet leise der vor dem gemeinschaftlichen Spaziergang aufgesetzte Rooibos-Tee im schlichten, rußgeschwärzten Aluminiumkessel vor sich hin. Das braucht er: leicht vor sich hin köcheln. Solch ein Tee mit einem Schuss gesüßter Kondensmilch ist das Beste vor dem Zubettgehen, besser gesagt, vor dem Inden-Schlafsack-kriechen.

Die knorrigen Holzscheite sind runtergebrannt, glimmen nur noch matt. Gerhard und Dirk robben in ihre Thermohüllen, die nebeneinander mit den Fußenden zur wärmenden Glut hin ausgerichtet sind.

Um zu verhindern, dass lichtscheues Viehzeug, wie Schlangen, Skorpione, Käfer oder ähnliches zudringlich wird, haben wir vorher eine Segelplane auf der Erde ausgebreitet und rundum am Saum mit passenden Stöckchen und Steinen angehoben. Hier kommen uns die Erfahrungen früherer Ausflüge zugute, dass Kriechtiere unbeirrt versuchen nur unter einem Hindernis durchzukriechen. Das Zelt blieb auf einhelligen Beschluss zusammengefaltet in der Gartenhütte in Paarl. Mit Regen ist in diesem Monat sowieso nicht zu rechnen.

»Morgen geht’s vor dem Aufstehen weiter, Jungs!« prophezeie ich an diesem ersten Abend unserer sorgsam geplanten Safari. Während die Jungen sich bis zum Kinn einmummeln, hocke ich versonnen auf der Klappkiste, die vorhin noch als Esstisch gedient hatte. Zum letzten Mal für die folgenden drei Wochen gehe ich im Geiste meine hoffentlich korrekten Anweisungen vor Urlaubsantritt durch. Letztlich trage ich als Manager der Dieselpumpen- und Autoelektrofirma dafür die Verantwortung. Nun heißt es abschalten, mich ausschließlich auf die Unternehmungen freuen.

Gerhard überraschte mich vor Reisebeginn mit der Neuigkeit, dass er die theoretische Prüfung für seinen Führerschein bestanden habe. Mit dieser ›Learner’s License‹ darf er nach hiesigem Gesetz im Beisein eines Führerscheinbesitzers einen Pkw lenken. Auf einsamen Straßen, über Pässe und durch die Wüste wird er sich ausgiebig mit der Praxis anfreunden können. Tausende Kilometer Straße und kaum Fahrzeuge.

Lebhaft erinnere ich mich an die allgemeine Erheiterung auf einer unserer früheren Besuchsfahrten von Paarl durch Südwest, als uns in der fortgeschrittenen zweiten Tageshälfte das erste Gefährt entgegenkam und der sechsjährige Dirk gewohnt nüchtern rausplatzte:

»Papa, komm wir drehen um, hier ist zu viel Verkehr.«

Während ich mir die Schuhe ausziehe, um endlich in dem schützenden Daunensack zu verschwinden, höre ich neben mir eine Stimme flüstern:

»Papa, wo ist denn das Kreuz des Südens?«

»Kann man nicht mehr gut sehen, weil der Mond zu hell scheint. Zeige ich dir, wenn er untergegangen ist. Außerdem steht es zu dieser Nachtstunde dort drüben, genau hinter dem großen Eukalyptusbaum. Schlaf gut!«

»Och nee, Papa, erzähl’ doch noch, wie du dein Pferd eingefangen hast! Bitte, bitte!«, bettelt Dirk.

»Nein, lieber wie du den Leoparden geschossen hast!«, verlangt Gerhard, nur um den jüngeren Bruder ein bisschen zu triezen.

Ich habe zwar etliche Stunden hinter dem Lenkrad gesessen und bin nach den vorangegangenen arbeitsreichen Tagen leidlich erschöpft, doch gegen die Ferienlaune der beiden, die keineswegs auf Bettruhe eingestellt sind, komme ich nicht an und lasse mich überreden. Es ist ja auch gerade erst halb neun.

»Na gut. Heute das Pferd, der Leopard ist ein andermal dran! Hiermit liegen wir auch chronologisch in der richtigen Reihenfolge.«

ANKUNFT AUF ›FRISCHGEWAGT‹

Es war Winter auf der nördlichen Halbkugel, als ich meine alte Heimat verließ. Von Hamburg flog ich, unterbrochen vom zweitägigen Aufenthalt und Besuch bei Onkel Ernst in Frankfurt sowie Zwischenlandung auf den Kanarischen Inseln, nach Johannesburg. Tags darauf ging es mit einer zweimotorigen Maschine weiter nach Windhoek.

Ende 1964 landete ich also im damaligen Südwestafrika und wurde zuerst von Familie Schuhmann auf der Farm ›Frischgewagt‹, nicht weit hinter ›Seeis‹, aufgenommen. Von einem Bundeswehrkameraden hatte ich deren Anschrift erhalten, weil es Verwandte von ihm waren. Auf meine Anfrage nach einer Einwanderungsmöglichkeit, erhielt ich postwendend die positive Mitteilung, dass sie mir einen Arbeitsvertrag zusenden würden. Dies war Voraussetzung beim südafrikanischen Konsulat für eine permanente Aufenthaltsgenehmigung.

Nuppi, die jüngste Tochter des Ehepaars, hatte gerade ihren Weihnachtsurlaub angetreten und empfing mich beim alten Eros-Flughafen vor den Toren der Stadt. Mit forschem Schritt kam sie zielstrebig auf mich zu, als ob mir ein Schild mit der Aufschrift ›Ich bin der Neue‹ vor der Brust gehangen hätte.

»Herzlich willkommen im ›Paviansland‹, Jürgen! Ich bin die Nuppi!«, waren ihre Begrüßungsworte, besiegelt von einem festen, regelrecht männlichen Händedruck. Mit ihrem hellbraunen, vom Wind zerzausten Pagenkopf und fröhlich leuchtenden, blauen Augen machte sie auf mich den Eindruck einer erdverbundenen jungen Frau, mit der man Pferde stehlen könnte. So ähnlich kam es dann auch später. Ich schätzte sie so auf mein Alter, Mitte zwanzig.

»Wo ist denn dein Gepäck«? Ein ›Sie‹ schien es hier nicht zu geben. Das gefiel mir.

»Wird da drüben gerade abgeladen!« Mit einer Armbewegung wies ich auf die überdimensionale Schubkarre, die zwei schwarze Männer von der Landebahn in den weitläufigen Ankunftsbereich geschoben hatten.

Kurz entschlossen rief meine resolute Begleiterin in mir unverständlichen Worten einem der Dienstmänner etwas zu, woraufhin dieser umgehend meine kärglichen Habseligkeiten ergriff und sich durch die umstehenden, ungeduldig auf ihre Koffer und Taschen wartenden Passagiere, auf uns zu schlängelte. In der geräumigen Halle hielten Angehörige und Freunde rufend, hüpfend und fuchtelnd nach Ankömmlingen Ausschau. Quirlig liefen barfüßige Kinder umher, von sommerlich gekleideten Frauen nur mäßig im Zaum gehalten. Männer mit verschwitzten Safarihüten, Khakihemden und -shorts, sowie Socken in Halbschuhen standen vor der Absperrung herum. Typisch deutsche Farmer. Andere wiederum sollte ich später als Buren kennenlernen, mit festen Schnürschuhen und Kniestrümpfen, an deren Bund daumenbreit der grobe Teil eines Kamms eitel hervorlugte. Sonnenverbrannte Arme und Beine, lederhäutige Gesichter, bei denen, wenn der breitkrempige Hut winkend in der Luft geschwenkt wurde, eine schweißglänzende, blasse Stirn zum Vorschein kam. Alles in allem glich die Atmosphäre wahrlich mehr einer größeren Familienzusammenkunft als einem Flughafenbetrieb.

Mit seiner Rechten meinen kleinen Koffer auf dem Kopf im Gleichgewicht haltend und links die längliche Tragetasche, die den Anschein erweckte, als enthielte sie Golfschläger, kämpfte sich unser Gepäckträger zum Ausgang. Die ›Golfschläger‹ waren in Wirklichkeit ein recht großes Zusatzgerät für eine Strickmaschine, das ich für Frau Schumann mitgebracht hatte. Von ihr bei einer Firma in Berlin bestellt, war es vor meiner Abreise in Hamburg abgeliefert worden. Um Übergewicht zu vermeiden, musste ich doch tatsächlich den Koffer zur Hälfte wieder auspacken.

Ein gelangweilt vorbeischlendernder Mann in Uniform, offensichtlich ein Zollbeamter, grüßte Nuppi wie eine alte Bekannte und nickte mir zu. Ich solle das Golfspielen genießen. Verlegen dankend und froh, dass niemand das illegal importierte Ersatzteil erkannt hatte, heftete ich mich an die Fersen der jungen Frau Richtung Parkplatz.

Auf ein Handzeichen brachte der Einheimische die Gepäckstücke zu einem staubigen VW-Pritschenwagen und verstaute sie auf der Ladefläche unter der Segeltuchplane. Nuppi bedankte sich bei ihm in der mir fremden, melodisch klingenden Sprache, von der ich bis dato nicht wusste, dass es die der Hereros war. Ein Geldschein wechselte den Besitzer. Zufrieden lachend trottete der Mann zum Flughafengebäude und ich hätte zu gerne gewusst, welche Bemerkung von ihr die Übergabe abgerundet hatte. Meine Neugier auf diese sehr klangvolle Sprache der Hiesigen war geweckt. Ich ging um das Auto herum, um auf der gewohnten Beifahrerseite einzusteigen.

Wir schrieben den 22. Dezember 1964, Hochsommer im südlichen Afrika, kalendarischer Zeitpunkt der südlichen Sonnenwende im Tierkreiszeichen des Steinbocks.

»Andere Seite! Hier ist Linksverkehr!«, Nuppi lachte.

»Wirst dich dran gewöhnen müssen. Den Fehler machen alle, die von ›drüben‹ kommen. Heute bleiben wir in Windhoek, morgen fahren wir dann raus zur Farm!«

Sie hatte einige Freunde ins geräumige Stadthaus ihrer Eltern zu einer Party im engsten Kreis eingeladen, bei der ich gleich am ersten Tag junge Leute in meinem Alter kennenlernte. Welch ein Empfang!

Im Laufe des nächsten Vormittags erledigten wir die wichtigsten Farmeinkäufe, wobei meine zweihundertfünfzig Deutsche Mark bei der Standard Bank in die Landeswährung, derzeit kaufkräftige fünfzig Südafrikanische Rand, umgetauscht wurden. Zwischendurch besorgte ich an einem der raren Blumenläden einen üppigen Blumenstrauß. Danach verließen wir Windhoek in Richtung Osten. Am Ortsausgang endete die gut ausgebaute, glatte Teerstraße und ging über in die rumplige Grondpad, eine Schotterstraße. Die kurvenreiche Strecke führte aus der Hauptstadt im Tal (1655 Meter über NN) auf die von Bergen begrenzte Hochebene hinauf.

Während der Fahrt über eine flache Erhebung stießen wir unversehens auf einen altehrwürdig dasitzenden, kapitalen Pavian, dem ein zweiter hingebungsvoll Schuppen aus dem Fell pulte. Wilde Tiere, zum Greifen nahe, am Rand der breiten Fahrbahn kauernd.

»Siehst du, Jürgen, jetzt weißt du auch, warum wir unser schönes Land ›Paviansland‹ nennen«, erklärte Nuppi mit spöttischem Lächeln, derweil sie in sanftem Bogen rücksichtsvoll die Affen umkurvte, die sich augenscheinlich durch nichts in der Welt bei ihrer sorgfältigen Fellpflege irritieren ließen.

Wiederholt musste ich aussteigen, um Tore, die die freie Durchfahrt verhinderten, zu öffnen und zu schließen.

Nuppi klärte mich über die Bewandtnis dieses umständlichen Vorgehens auf: »Farmen erstrecken sich meist über zehntausend Hektar, wobei fünftausend Hektar bei dem hiesigen Graswuchs das absolute Existenzminimum darstellen. Sie sind nicht nur an ihren Grenzen eingezäunt, sondern zusätzlich in ungleich große Weidekamps aufgeteilt. Bei derart extensiver Rinderhaltung, wie sie bei uns allgemein üblich ist, werden die Schlachtochsen, die Jungtiere und die Kühe getrennt gehalten. Falls solch ein Zaun die Straße kreuzt, fügt man eben eine zu öffnende Durchfahrt ein«.

»Und wo häufiger Verkehr herrscht, hat man zusätzlich sogenannte Überfahrt- oder Rolltore konstruiert. Eine metertiefe Grube wird quer zur Fahrtrichtung in Abständen von etwa sieben bis zehn Zentimetern mit Eisenbahnschienen oder Rohren abgedeckt. Ein Fahrzeug kann drüber rollen. Jedoch für Vierbeiner bilden die Lücken ein unüberwindbares Hindernis. Wirst du noch zu sehen bekommen.«

Nach ungefähr einer Stunde Fahrt erreichten wir den winzigen Ort Seeis. Nuppi hielt auf einen Sprung bei dem dortigen ›General Dealer‹ an, einem urigen Laden, wo man vom Schnürsenkel bis zum Eselshalfter alles kaufen konnte. Der Inhaber war Nuppis Schwager Heinz und sie ließ es sich nicht nehmen, mich als den ›Neuen‹ vorzustellen.

Ein unscheinbares Bahnhofsgebäude mit Rampen zum Verladen von Rindern sowie ein wenig abseits eine Polizeistation, versteckt hinter grünen Büschen – lediglich durch die darüber hinausragende, ehedem orange-weißblaue südafrikanische Flagge zu lokalisieren – bildeten die einzigen weiteren markanten Punkte.

»Gleich sind wir da, höchstens dreißig Minuten«, sagte Nuppi beim Einsteigen.

Man erkannte das Schuhmannsche Anwesen schon von weitem an einigen hohen Pfefferbäumen, die den natürlichen, niedrigen Baumbestand der verdorrten Grassteppe überragten. Die in knalligem Rot gestrichenen Wellblechdächer des Haupthauses wie auch der Nebengebäude stachen unübersehbar von der currygelben Landschaft ab. Als untrügliches Symbol jeder Niederlassung in diesem Land stand auf ›Frischgewagt‹ ebenfalls eine hohe, vom Wind angetriebene Pumpe, ein Windmotor, der im Gestänge knarrend Wasser aus einem Bohrloch in ein Bassin pumpte. Denn wo es das kostbare Nass nicht gab, da konnte niemand leben.

Auffallend waren die vielen kleinen Koppeln, die in einem besonderen System angeordnet waren. Tore verbanden die einzelnen Abteilungen miteinander. Nuppi erklärte mir, es seien die Kraalanlagen, wo ich zukünftig sicher viel Schweiß lassen würde. Dahinter, am flachen Hügel, duckte sich eine Anzahl anspruchsloser Hütten, errichtet aus Holz, luftgetrockneten Lehmziegeln und Blech. Seinerzeit die Unterkünfte der Farmarbeiter.

Mit einem knirschenden Geräusch rollte der Wagen unter den hängenden Zweigen eines ausladenden Pfefferbaums auf dem Kies vor dem Hauptgebäude aus, an dem sich L-förmig von vorne nach rechts seitlich eine geräumige, überdachte Veranda erstreckte. Vier Korbsessel, ein großer Esstisch mit Stühlen und ein zierliches, rundes Tischchen, auf dem ein Schachbrett aufgebaut war, zählten neben den Jagdtrophäen an der Wand zur ortstypischen Einrichtung. Regelgemäß aufgestellte Figuren, weiße Dame weißes Feld, schwarze Dame schwarzes Feld, luden zum sofortigen Spiel ein. Vier kleine Glatthaar-Foxterrier stürmten stummelschwanzwedelnd auf uns zu, fanden uns nicht allzu interessant und trollten sich zu ihren schattigen Plätzen, um weiter in der Mittagshitze hechelnd vor sich hin zu duseln.

Das war der Anblick, der sich mir bot, als ich die vier ausgetretenen Stufen der Veranda hinaufstieg. In der Hand das Blumenbouquet, das die Fahrt in Hitze und trockener Luft erfreulich gut überstanden hatte. Nuppis Mutter, Mitte fünfzig, strahlte eine gewinnende Liebenswürdigkeit aus, dieweil sie den Neuankömmling eingehend musterte. In einem angejahrten, durch ständige Benutzung abgewetzten Korbstuhl saß regungslos ein älterer, fast vollständig ergrauter Mann, Herr Schuhmann, wie ich vermutete.

Eine ungewöhnliche Stille umgab die gesamte Szene. Kein Windhauch streifte auch nur ein einziges Blatt. Erwartungsvoll streckte die Hausherrin mir beide Hände zum Gruß entgegen. Ein strahlendes Lachen auf ihrem Gesicht, dem man die Einwirkung der afrikanischen Sonne nur wenig ansah, hieß mich willkommen. In dem feschen Dirndl und den weißen Söckchen in festen Schuhen, hätte sie so auch auf die Alm gepasst.

Mit den Worten: »Oh, die ersten Blumen seit zwanzig Jahren! Danke!«, riss sie mich aus meiner sentimentalen Gemütslage.

»Hereinspaziert, der Kaffee ist sofort bereit. Setzen sie sich, Jürgen! Darf ich doch sagen?«

Keine Antwort abwartend, sprach sie weiter:

»Und nun erzählen sie mal!«

Warmherzig und mit unvoreingenommener Zuneigung aufgenommen zu werden, wertete ich als gutes Omen und war dankbar dafür. Zugleich wurde mir bewusst, dass ich dieses karge Land spontan mochte und mein Entschluss zu bleiben stand zweifelsfrei fest.

BLACKY

Mein sehnlichster Jugendtraum war, ein eigenes Pferd zu besitzen. Als Schüler verbrachte ich jegliche Ferien auf einem oberhessischen Bauernhof, half bei allen anfallenden Arbeiten, liebte den Umgang mit Tieren, besonders den mit Pferden. In einem späteren Lebensabschnitt ergab sich dann endlich die Chance, im Verlaufe eines Lehrgangs bei der Bundeswehr, auf einem Gestüt in Hamburg-Ohlsdorf einige Reitstunden zu absolvieren.

Gewisse Dinge erledigte man in Südwest per ›Buschtelefon‹. Die Suche nach einem geeigneten Pferd machte da keine Ausnahme. Anfangs war ich sehr verblüfft, wie sich, auf für mich unerklärliche Weise, Informationen pfeilschnell unter der ansässigen Bevölkerung verbreiteten. Meine leidenschaftliche Besessenheit hatte die gesamte ›Frischgewagt‹-Belegschaft angesteckt. Alle spitzten die Ohren, vor allem in der Nachbarschaft. Nicht lange, und man bot mir von Nah und Fern die tollsten Rösser an. Von den Angestellten auf den umliegenden Farmen, allesamt Hereros, unumstritten tierliebe und talentierte Reiter, besaß jeder wenigstens ein Pferd. Vor den Karren gespannt oder unter dem Sattel stellte es für sie, neben den Eseln, das wichtigste Beförderungsmittel dar.

Bedauerlicherweise präsentierte man mir nur eingerittene Pferde. Zu dumm. Ich wünschte mir eins ganz für mich alleine, welches ich selber einreiten, abrichten und erziehen konnte. An diese Vorstellung klammerte ich mich hartnäckig. Zu meiner großen Enttäuschung wurde ich belehrt, dass echte Wildpferde auf dem Gebiet der erschlossenen Farmen in der Zwischenzeit sehr selten geworden waren.

Wie der Zufall es wollte, überfiel uns Nuppi eines Tages mit der Nachricht, dass auf dem Weidegebiet eines Nachbarn ein Hengst mit seiner Stutenherde lebte. Haarsträubendste Gerüchte wurden verbreitet. Aufgrund seiner Wildheit wollte man ihn schon abschießen. ›Er ist zu wild! Unzähmbar! Haben schon andere versucht. Gefährlich!‹ Die Einheimischen behaupteten stock und steif, er wäre vom Satan besessen. Je schlimmer die Schauermärchen waren, die ich aufschnappte, desto kribbeliger wurde ich.

Da Nuppi wegen ihrer Arbeit in Windhoek die Eltern nur am Wochenende besuchte, ritt sie kurz entschlossen am Samstagvormittag mit mir von ›Frischgewagt‹ zur Farm ›Excelsior‹, damit wir uns das Pferd gemeinsam anschauen konnten. Nach der verpflichtenden Anmeldung beim dortigen Verwalter, wünschte dieser uns gutes Gelingen.

»Wenn sie ihn von der Farm runterkriegen, gehört er ihnen und für sechzig Rand kriegen sie noch seinen Sattel dazu!«

Das war ein Angebot. Zum Abschied warnte er mehrmals eindringlich vor der Gefährlichkeit des Hengstes.

Der Weidekamp, einer der ganz weitläufigen, erstreckte sich über zirka 2000 ha. Schütterer Graswuchs, vereinzelte Kameldornbäume und Hakkie-Busch, der die Sicht über die Savanne verstellte. Ende Januar. Wahnsinnshitze! Die Sonne vermittelte das Gefühl, als ginge sie zu dieser mittäglichen Stunde vor Anker. Fünf Wochen zuvor hatte sie ihren südlichsten Stand erreicht und schlich nun unmerklich wieder nach Norden. Trügerische Kumuluswolken im Osten schürten erneut die Hoffnung auf nachmittäglichen Regen. Aber Fehlanzeige!

Zielstrebig suchend ritten wir in ruhigem Schritt dahin. Kein einziges Pferd hatten wir bisher gesichtet, als geradezu aus dem Nichts ein wütendes Wiehern ertönte. Ein riesengroßes, rabenschwarzes Ungetüm galoppierte angriffslustig mit wehender Mähne, gestrecktem Schweif und angelegten Ohren heran.

»Hau ab!« schrie Nuppi. »Seh’ dich am Tor! Komm ja nicht hinter mir her, sonst schütteln wir den Kerl nie ab!«

Mit der erfahrenen Pferdekennerin und ausgezeichneten Reiterin hatte ich die Woche über per Telefon dieses Unternehmen geplant, jeden nur möglichen Punkt bis ins Detail durchdacht und besprochen. Was trotz Einbeziehung aller vorstellbaren Möglichkeiten niemand hatte voraussehen können, war die Reaktion dieses wilden Burschen.

»Okay! Ich reite nach links!« rief ich, während ich den Wallach hart über die linke Hand schwenkte und mit einem riesigen Satz im Karacho lospreschte. ›Blacky‹, so hatte ich den ungestümen Schwarzen bereits intuitiv getauft, näherte sich, als sei der Leibhaftige hinter ihm her. Aufrecht in den Steigbügeln federnd feuerte ich verzweifelt meinen Schecken an. Ein zirkusreifes Unterfangen auf dem altgedienten Militärsattel aus der Schutztruppenzeit, der ursprünglich nicht zum Flüchten konstruiert war. Durchflutet von panischer Angst malte ich mir aus, wie gefährlich der eigenwillige Hengst sein könnte, wenn er mich einholte. Endlich, nach nervenaufreibenden Minuten, vergrößerte sich die Distanz zwischen uns. Erbost wiehernd trabte er in großem Bogen mit hoheitsvoll erhobenem Kopf zu seinen Schützlingen zurück. Dieses Pferd wollte ich unbedingt haben und zwar recht schnell.

Er warte nur auf die monatliche Visite des Viehinspektors, hatte der Farmverwalter eingangs geäußert. Danach müsse er den aggressiven Hengst erschießen, damit er an die Stuten herankommen könne, um sie prophylaktisch gegen Pferdesterbe zu impfen.

Blacky erschießen? Nie und nimmer! Das musste verhindert werden! Wie verabredet wartete Nuppi am Kamptor auf mich. Entspannt und zuversichtlich heimwärts trabend schmiedeten wir Pläne, auf welche Weise der Heißblütige nach ›Frischgewagt‹ gelockt werden könnte. Schließlich überzeugte sie mich mit einem Erfolg verheißenden Idee:

»Eine rossige Stute muss her, mit der wir unterm Wind an der Pferdeherde vorbeireiten! Nur so locken wir ihn an!«

Daran hielten wir fest. Franz, einer der Herero-Farmarbeiter, besaß eine just paarungsbereite Fuchsstute, die ich mir zu diesem Zweck ausleihen durfte. Anderntags, nach einem zeitigen Morgenkaffee, machten wir uns eilends auf den Weg nach ›Excelsior‹.

Die Sonne brannte gnadenlos. Die Trockenheit, die radikal vernichtende Dürre, hatte ihr Ende noch nicht erreicht. Mager standen die Rinder in den dürftigen Schattenflecken der kleinen Buschgruppen. Schon im frühmorgendlichen Zwielicht gaben sie die Suche nach den kümmerlichen Grasbüscheln auf. Sie wanderten aus Schwäche nur jeden zweiten Tag zur Tränke am Viehposten. Mein bisheriger Aufenthalt im Land war zu kurz, um den vollen Umfang dieser regenlosen Periode begreifen zu können. Außerdem genoss ich nach meinen letzten kalten Wintertagen im diesigen Hamburg den Sonnenschein, den wolkenlosen Himmel und die Wärme.

Nuppi ritt gewohntermaßen ihren robusten Falben und ich die rossige Verführerin. An der Pad ließen wir sämtliche Kamptore geöffnet, damit bei der Jagd nach Hause nirgendwo Hindernisse den Weg versperrten. Gleichzeitig fuhr Franz, der Vormann, mit dem Pick-Up zu den einzelnen Toren und setzte jeweils einen seiner Männer dort ab, der flugs das Eisengatter hinter uns schließen sollte. Würde der Plan funktionieren?

Der Hengst hatte seine Häscher längst auf eine geschätzte Entfernung von zweihundert Metern gewittert. Auf der Hinterhand machten wir kehrt und jagten davon. Ein prüfender Blick über die Schulter bestätigte, dass Blacky hinterherkam. Unsere Pferde preschten von dem einen Kamp in den nächsten und übernächsten und anschließend auf die breite Landstraße Richtung ›Frischgewagt‹. Weit nach vorne gebeugt trieben wir sie an, verlangten ihnen das Letzte ab. Zuerst holte der Rappe auf, doch blieb er dann mehr als fünfzig Schritte hinter uns. Vielleicht machte ihn der menschliche Geruch, der seine geblähten Nüstern streifte, argwöhnisch? Die Strecke, für die wir auf dem Hinweg dreimal so lange gebraucht hatten, bewältigten wir in einem Wahnsinnstempo.

Vorbei an den Wirtschaftsgebäuden hetzten Nuppi und ich durch die offenstehenden Kraltore bis in die hinterste, mit dicken Holzbalken eingezäunte Koppel. Wir zügelten die schweißnassen Reittiere und sattelten sie hastig ab. Atemlos schnaufend harrte die Fuchsstute erwartungsvoll in der äußersten Ecke. Blacky bedurfte keiner Aufforderung, um seine Qualitäten als Hengst zu beweisen.

Das Fohlen aus dieser stürmischen Vereinigung sollte mein Dankeschön an Franz sein, der mit einem solchen Handel mehr als einverstanden war.

Irgendwann, bei einer zufälligen Begegnung in Windhoek, schilderte mir Frau Schuhmann lang und breit, dass nach etwa zwölf Monaten die Geburt eines kräftigen, weiblichen Fohlens gefeiert worden war. Blackys schwarze Tochter! Einzig ein eigroßer, weißer Stern schmückte ihre Stirn – im Unterschied zu den drei weißen Fesseln ihres Vaters. Franz prahlte, wo er nur konnte, maßlos mit seiner ›Satanstochter‹.

Nach einigen Stunden trennten wir das erschöpfte Paar. Unruhig bewegte sich Blacky von einer Ecke in die andere. Ich verweilte in seiner Nähe und redete unentwegt auf ihn ein. Zum Einschmeicheln brachte ich Wasser und streute Luzernehäcksel in den Trog. Blacky rührte beides nicht an. Laut wiehernd suchte er einen Fluchtweg aus der hohen Umzäunung. Mit gemischten Gefühlen stand ich da. Einerseits war ich überglücklich, andererseits traf es mich in tiefster Seele, dass ich ihn seiner Freiheit beraubt hatte. Aber mein langgehegter Wunsch war erfüllt und sein Leben höchstwahrscheinlich, nein – ganz sicher – gerettet.

Dieses Pferd war nach Auskunft des Verwalters minimal über fünf Jahre alt. Es war das schönste und größte, das mir je begegnet war. Logisch! Mit dieser Meinung stand ich aber auch nicht alleine, denn mir ist in künftigen Jahren noch manch überdurchschnittlicher Preis geboten worden. Aus einer bekannten Araberzucht stammend und im Bauch der Mutter nach ›Excelsior‹ gekommen, verschlug er, knapp dreijährig, den alten Leithengst und übernahm die fünfundzwanzigköpfige Stutenherde.

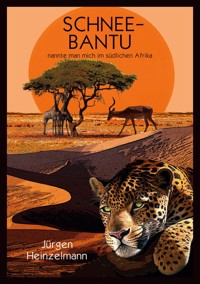

Reglos saß ich auf dem obersten Querbalken der Umzäunung und konnte kaum glauben, dass das, was ich wahrnahm, nicht einer Sinnestäuschung entsprang. Manchmal kam Blacky auf Armlänge an mich heran. Unsere Blicke trafen sich für Sekunden, wobei die seinen keine Furcht, sehr wohl aber Vorsicht und Intelligenz verrieten. Er roch an meiner hingestreckten Hand, blähte die Nüstern und stob wieder weg. Eine herrliche Erscheinung. Was dem ›Schnee-Bantu‹ (Karl May bezeichnete so jemanden als ›Greenhorn‹) niemand zugetraut hätte, war Nuppi und mir gelungen. Der begehrte Hengst befand sich im Kral. Er gehörte mir!

Nun jedoch wurde mir unausweichlich das Kunststück abverlangt, sein Vertrauen zu gewinnen, ihn zu zähmen, zu satteln und zu reiten. Aber davon ein anderes Mal. Das ist eine neue Geschichte. Für heute reicht’s. Gute Nacht Jungs!

Enttäuschtes Murren war die Antwort.

AI–AIS

Die aufschneiderisch goldgelbe Vollmondscheibe steht eine Handbreit über dem Horizont, hinter dem sie alsbald versunken sein wird. Die Sterne verlieren scheinbar ihre Leuchtkraft. Lange vor Sonnenaufgang wecke ich die Jungen. Mit ihren zusammengerollten Schlafsäcken unterm Arm klettern sie gähnend, Ungereimtes vor sich hin grummelnd, in den VW-Kombi.

An dem Wagen haben wir für Expeditionen dieser Art im Laufe einiger Jahre mancherlei Veränderungen vorgenommen. Es fing damit an, dass wir die Sitzbänke abschraubten und anstelle der hintersten einen Kasten mit einfachen Klappdeckeln einbauten, der in der Höhe des Maschinenraumes abschließt. Abgedeckt wurde die neu entstandene Fläche mit handhohen Matratzenteilen aus stramm bezogenem Schaumgummi, auf denen drei Personen sich bequem ausstrecken können. Der durch den Umbau gewonnene zusätzliche Stauraum bietet Platz für den zweiten Ersatzreifen, Werkzeug, Gepäck, Wasser und Proviant für wenigstens zehn Tage. Alles ist einigermaßen stabil, kompakt, praktisch und griffbereit untergebracht. Jährlich kamen aus den aktuellen Erfahrungen neue Anregungen hinzu, die in gemeinsamen Bastelstunden bis zu den nächsten Ferien Gestalt annahmen.

Möglichst geräuschlos verlassen wir die Anlage, um die anderen Camper nicht zu stören. Tags zuvor hatten wir weder Lust noch Geduld, uns dem Andrang an der Tankstelle hinzuzugesellen, weshalb wir nun vor der Weiterreise an die Zapfsäule fahren. Der Owambo, der Nachtdienst hat, schlurft schlaftrunken und merkbar mufflig aus dem schwach erleuchteten Kabuff. Als ich ihn unverhofft in Otjiwambo begrüße, hellt sich seine zerknitterte Miene erheblich auf. Obwohl mein letzter diesbezüglicher Dialog lange her ist, flutschen mir beim Reden die Sätze unerwartet leicht über die Lippen und während das Benzin in den Tank läuft, unterhalten wir uns rege über seine Heimat im oberen Norden, unweit der angolanischen Grenze. Er stamme aus der westlichen Gegend des Owambolandes, von ›Oshakati‹. Dort sei in der zurückliegenden Saison niemals nennenswerter Ombura, also Regen, gefallen, die Maisernte sei nicht sonderlich ertragreich gewesen und die Weide für Rinder und Ziegen nehme rapide ab. Er bete zu seinem Omukuru für viel Ombura, der in diesem Jahr hoffentlich beizeiten kommen werde. Beiläufig prüft er Liter sowie Geldbetrag auf der Anzeige und fragt mich gleichzeitig, woher ich seine Sprache könne. Als ich erwähne, dass ich auf ›Okasondana‹ viele Jahre als Farmverwalter fungiert hatte, reagiert er sehr erfreut. Er kenne ›Okasondana‹, er habe als junger Bursche mal auf der angrenzenden Farm ›Evare‹ als Haus- und Küchenjunge gearbeitet. Er nannte mir sogar einige Namen meiner damaligen Belegschaft.

Bei jedem sich ergebenden Anlass wird in Südwest über Wolken, Wetter und Niederschlag gesprochen, weil das in diesem von Steinen und Sand geprägten Land das wichtigste Thema überhaupt ist. Wenn es nicht regnet, vertrocknet alles. Das Vieh findet nur schlecht und recht etwas zu fressen, der angepflanzte Mais wächst nicht, die Landwirte, farbige wie weiße, sind besorgt und bangen um ihre Zukunft. Es hatte ein Weilchen gedauert zu begreifen, warum sogar in der Stadt Windhoek die Menschen im tropischen Schauer ausgelassen auf der Straße herumtanzten. In Europa träumt man von einer weißen Weihnacht, für die Namibier ist es das größte Geschenk, wenn zu Weihnachten überraschend glitzernde Tropfen aufs Dach pladdern.

Rechtzeitig vor dem Überlaufen des Tanks hat mein redseliger Tankwart geistesgegenwärtig den Füllstutzen aus der Tanköffnung gezogen. Ich bezahle und verabschiede mich von dem nun nicht mehr so verschlafenen Owambo-Freund. Im Schritttempo holpern wir zur Teerstraße und biegen nach Nordwesten ab. Bisher ging es darum, möglichst viele Kilometer hinter sich zu bringen. Mit der Abfahrt von Noordoewer beginnt unsere Abenteuersafari!

Der Mond ist verschwunden, es ist stockdunkel. Die Sonne wird erst in einer Stunde zum Vorschein kommen. Im hellen Lichtkegel der aufgeblendeten Scheinwerfer schimmern nur kalkweiße Striche, welche die Mitte der frisch geteerten Pad markieren. Deutlich lesbare Buchstaben der Aufschrift Keetmanshoop und Windhoek reflektieren von dem grünen Hinweisschild mit irisierendem Rand. Vorläufig stehen diese Orte nicht auf dem ausgeklügelten Programm.

Nach wenigen Minuten steigt die Straße gleichmäßig nach einer unauffälligen Rechtsbiegung aus dem Oranje-Tal hinaus und verläuft von dort für hunderte Kilometer kurvenlos nach Norden. Der Motor summt monoton.

»Papa, da kommt einer von vorne!«

Dirk hatte sich klammheimlich auf den Beifahrersitz geschlichen.

»Hallo, mein Junge. Hast du ausgeschlafen?«

»Ich konnte nicht mehr schlafen, Papa. Das ist alles sooo spannend. Guck, die Lichter sind wieder weg!«

In der Ferne nur als winzige Punkte erkennbar, tauchen die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Fahrzeugs auf und, wenn einer von uns durch eine seichte Bodensenke fährt, wieder unter.

»Ich schätze, es wird eine Viertelstunde dauern, bis wir aufeinandertreffen oder besser aneinander vorbeifahren. Sieh mal auf deine Uhr!«

Noch öfter versinken die jedes Mal größer und auffälliger werdenden Halogen-Fernstrahler, bleiben schließlich permanent sichtbar und werden abgeblendet. Mit kurzen, harmonischen Fanfarenstößen aus zwei wohlgestimmten Hörnern auf dem Führerhaus donnert der gigantische Superschlepper vorbei.

»Siebzehn Minuten und zwanzig Sekunden hat es gedauert!«

Ungläubig starrt Dirk auf die Zeiger seiner Uhr.

»Hast du aber gut geschätzt, Papa!«

»Man könnte die Entfernung zu dem Laster berechnen von dem Augenblick, als wir ihn zum ersten Mal bemerkten. Frag mal deinen großen Bruder, wenn er aufgewacht ist!«

»Bin schon dabei! Hab’s gleich!«, ruft Gerhard von hinten, wo er, zur Hälfte in warme Decken eingemummelt, mit seinem Taschenrechner in der Hand im Schein der zusätzlich eingebauten 12-Volt-Innenbeleuchtung kauert.

»Nehmen wir mal an, beide... Ach, egal! Ich komme auf sechsundvierzigkommanochwas Kilometer.«

»Da hinten ist die Abzweigung nach Ai-Ais!«, deutet Dirk auf den Wegweiser am Straßenrand. Dritter Gang, zweiter Gang, während ich runterschalte, betätige ich aus reiner Gewohnheit den Blinker – für wen eigentlich, auf der völlig verwaisten Straße – und schwenke in die Gravelpad ein. Je nach Bodenbeschaffenheit dieser Schotterstraßen kennt der Volksmund die unterschiedlichsten Bezeichnungen.

Nach einigen hundert Metern finden wir einen geeigneten Fleck zum längst fälligen Frühstück. Ich halte an. Hungrig springen wir nach draußen, recken und dehnen die verspannten Muskeln. In der morgendlichen Frische überfällt uns drei simultan ein gewisser Drang. Nirgends ein Baum oder Strauch in Sicht. Ohne lange zu überlegen reihen wir uns nebeneinander am Straßenrand auf und pullern im hohen Bogen in den Wüstensand. Wäre einen Schnappschuss wert gewesen!

Ein fader, rötlicher Schein deutet an, dass der feurige Ball der Morgensonne seinen Auftritt vorbereitet. Hingerissen betrachten wir das glühende Band über der ebenen Kontur der Plateauberge am Übergang zur Kalahari, als uns ein eiskalter Wind von Westen her überfällt.

»Spürt ihr den Wind? Das ist ganz typisch! In Geographie haben wir gerade kurz vor den Ferien diese semiaride, halbwüste Gegend gründlich durchgenommen! Hinter den Bergen scheint die Sonne schon eine Weile und hat die Erde erwärmt. Der Boden gibt die Hitze an die Atmosphäre ab. Diese bildet eine Thermik und saugt aus der Wüste die winterliche Morgenluft an. So jedenfalls hat es der Erdkundelehrer im Unterricht erklärt!«

Vor Kälte bibbernd fällt ›Herrn Professor‹ Gerhard das Dozieren richtig schwer.

Am liebsten würden wir hurtig wieder in unseren behaglich geheizten Bus krabbeln. Stattdessen drücke ich den Jungs das Manometer in die Hand und fordere sie auf, rundum den Reifendruck auf 1,6 bar zu reduzieren. Durch den niedrigeren Luftdruck in dieser Höhenlage sind die 1,8 bar, mit denen wir in Paarl losgefahren sind, stetig bis auf nunmehr 2,2 bar angestiegen. Zu viel für diese holprige Landstraße, die von nun an für endlose Kilometer abseits der Zivilisation den Weg vorschreiben wird.

Verständlicherweise hat bei beinahe Null Grad niemand mehr Verlangen nach einem Imbiss im Freien und deshalb wird während der Fahrt etwas zubereitet, das man am Klapptisch fix zustande bringen kann. Ein beachtliches, liebevoll mit Wurst und Käse satt belegtes ›Schulbrot‹ wird mir nach vorne durchgereicht. Sie selbst futtern das in der Vorbereitungsphase daheim gemixte Müsli, eine unserer Safarispezialitäten.