Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jazzybee Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Sammlung von Novellen der schwedischen Literatur-Nobelpreisträgerin. Aus dem Inhalt: Schwester Olives Geschichte Die Silbergrube Warum der Papst so alt geworden ist u.a.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 104

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Schwester Olives Geschichte und andere Erzählungen

Selma Lagerlöf

Inhalt:

Selma Lagerlöf – Biografie und Bibliografie

Schwester Olives Geschichte

Die Silbergrube

Warum der Papst so alt geworden ist

Im Gerichtssaal

Eine Geschichte aus Jerusalem

Der Hochzeitsmarsch

Schwester Olives Geschichte, Selma Lagerlöf

Jazzybee Verlag Jürgen Beck

Loschberg 9

86450 Altenmünster

ISBN: 9783849626129

www.jazzybee-verlag.de

Selma Lagerlöf – Biografie und Bibliografie

Schwed. Schriftstellerin, geb. 20. Nov. 1858 auf dem alten, abgelegenen Gut Mårbacka in Wärmland, verstorben am 16. März 1940 ebenda. Verbrachte dort ihre Jugend, bis sie mit 22 Jahren in Stockholm in ein Lehrerinnenseminar eintrat. 1885–95 war sie als Lehrerin in Landskrona tätig. 1891 erschien ihr erstes Werk: »Gösta Berlings Saga« (6. Aufl. 1904), die Epopöe ihrer Heimat, zusammengeflochten aus Märchen, Geschichten und Kindheitserinnerungen. Diese phantasiereiche Schöpfung war nach der realistischen Problemliteratur der 1880er Jahre von großer Wirkung: die über alle Wirklichkeit des Lebens hinwegtäuschende Romantik eroberte alle Herzen. Mit gleicher Freude wurde der folgende Novellenband: »Unsichtbare Bande« (1894, 3. Aufl. 1904), entgegengenommen, der wahre Perlen idyllischer Schilderung enthält. 1895 unternahm L. mit Sophie Elkan (s. d.) eine Reise nach Deutschland, der Schweiz, Italien, Belgien und verbringt seitdem ihre meiste Zeit auf Reisen, die sie bis nach Ägypten und Palästina geführt haben. Ergebnisse dieser Reisen sind unter anderm die Geschichten aus Sizilien: »Wunder des Antichrist« (1897, 3. Aufl. 1904), in Romanform ein Lobgesang auf den Süden, und die große Bauernschilderung »Jerusalem« (1901 und 1902, 2 Bde.; 4. Aufl. 1903), in der L. mit genialem Instinkt das Sektenwesen als das Charakteristische im Bauernleben des Nordens darstellt. Verfällt sie in den vorher genannten Werken, in »Königinnen in Kungahälla« (1899), der »Herrenhofssage« (1899, 3. Aufl. 1903), den »Christuslegenden« (1904) und »Herrn Arnes Schatz« (1905) manchmal in Weitschweifigkeit und romanhafte Ausschmückung, so ist sie hier durchweg großzügig, ruhig, sicher. Alle ihre Bücher sind deutsch erschienen (besonders im Langenschen Verlag in München); die meisten wurden auch in andre Sprachen übersetzt. Vgl. Levertin, Selma L. (deutsch, Berl. 1904).

Wichtige Werke:

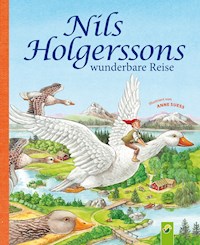

Gösta Berling, 1896Unsichtbare Bande, 1894Die Wunder des Antichrist, 1897Eine Gutsgeschichte, 1899Die Königinnen von Kungahälla (Novellen), 1899Jerusalem, 1902Herrn Arnes Schatz, 1904Christuslegenden, 1904Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen, 1907Liljecronas Heimat, 1911Der Fuhrmann des Todes, 1912Mårbacka, 1923Schwester Olives Geschichte

Es war auf dem Hinterdeck eines großen ausländischen Dampfschiffs, wo Menschen aus den verschiedensten Weltgegenden versammelt waren. Die meisten waren Engländer oder konnten wenigstens Englisch sprechen, aber es gab auch unter den Reisenden einige, die Französisch sprachen, und diese waren durch die Sprache zusammengeführt worden und bildeten meistens eine Gruppe für sich. Da saßen also ein paar ältere Franzosen, ein Offizier und ein Konsul, ein paar belgische Damen, eine italienische barmherzige Schwester, ein alter französischer Geistlicher und ein junger Pariser, der irgendein Künstler zu sein schien, Maler oder Bildhauer, oder was er sonst sein mochte.

Eines Abends saßen die beiden älteren Herren beisammen und sprachen von den Engländern. Sie machten eine kleine Studie über sie, so wie Franzosen es zu tun pflegen, und verglichen sie in sehr liebenswürdiger und amüsanter Weise mit sich selbst. Aber plötzlich mischte sich eine der Damen ins Gespräch.

"Nein, meine Herren," sagte sie, "Sie haben noch nicht erwähnt, worin der wesentlichste Unterschied zwischen den Engländern und Ihnen besteht."

"Ach," sagte der alte Herr, den man Konsul nannte, "den allerwesentlichsten Unterschied, haben Sie ihn etwa herausgefunden?"

"Ja, ich habe ihn herausgefunden. Er besteht darin, daß sie alle einen inneren Beruf haben. Fragen Sie nur, dann werden Sie schon hören. Alle hier an Bord haben einen inneren Beruf. Einer will uns Kaninchen züchten lehren, ein andrer, niemals Fleisch essen. Dieser Herr beabsichtigt, die Türken zu bekehren, und der dort drüben will ein Lufttorpedo erfinden."

"Nun, und wir," sagte der Konsul und warf einen raschen Blick auf seine Reisegefährten, "uns fehlt es doch auch nicht an Menschen mit innerem Beruf."

"O doch," sagte die kleine Belgierin, "Ihr bleibt in dem Stand, in dem Ihr geboren seid, oder Ihr werdet, was Eure Eltern wünschen, daß Ihr werden sollt. Ihr laßt Euch vom Leben leiten. Aber diese andern wollen das Leben und uns alle ins Schlepptau nehmen und uns führen, wohin sie wollen."

"Nun ja," sagte der Offizier, "Sie mögen recht haben, Madame, aber ich ziehe es vor, unter Leuten ohne inneren Beruf zu leben. Sie sind unerträglich, diese Leute, die stets mit einer Mission umhergehen."

"Schwester Agnes," rief der Konsul und wendete sich an die barmherzige Schwester. "Sie haben ja so viele Französinnen in Ihrer Gemeinschaft. Haben Sie gefunden, daß ihnen der innere Beruf fehlt?"

"Leider, Monsieur Bartout," sagte die barmherzige Schwester und lächelte, "leider kann ich Ihnen nicht zu Hülfe kommen. Ich glaube nicht, daß wir deshalb schlechtere barmherzige Schwestern sind, aber es sind nicht viele unter uns, die deshalb Kranke pflegen, weil es der innere Beruf ihres Lebens ist. Wir sind meistens froh, uns dieser Sache widmen zu können, weil alles andre uns gescheitert ist."

"Und Sie, Herr Abbé?" fragte Bartout und wendete sich an den Geistlichen.

"Ach, ach," erwiderte der alte Mann, "es ist so lange her. Ich bin all mein Lebtag Priester gewesen. Aber ich glaube, es war der Abbé Vertois in meiner Heimat, der meinem Vater riet, mich ins Seminar zu schicken."

Monsieur Bartout wendete sich nun an den jungen Franzosen.

"Ich für mein Teil, Monsieur," sagte der junge Künstler, "mißtraue dem inneren Beruf. Er führt nur auf Irrwege. Ich arbeite mit Farben und Pinsel, weil dies mir das natürlichste ist. Ich will Ihnen sagen, in meiner Familie sind wir alle ein bißchen Maler."

Nach dieser Äußerung vergaß man ganz, daß man zu Anfang des Gesprächs von einem Vergleich zwischen den Franzosen und den Engländern ausgegangen war. Und anstatt dessen begannen alle, von Anlagen und Beruf zu sprechen, und man führte mehrere Beispiele dafür an, in was für eigentümliche Verhältnisse Menschen gerieten, wenn diese zwei Dinge nicht übereinstimmten.

"Ich habe immer versucht, mich von allen Hirngespinsten fernzuhalten und das zu tun, wozu ich veranlagt bin," sagte der Offizier. "Niemand benimmt sich so töricht wie jemand, mit dem seine ›Mission‹ durchgeht."

"Ich kenne einen großen Schriftsteller," sagte eine der Damen, "der sein Leben für verfehlt ansah, weil er nicht Ballettmeister geworden war. Er behauptete immer, dies wäre sein wahrer Beruf gewesen, unglücklicherweise wurde er verhindert, seiner Eingebung zu folgen."

"Dies erinnert mich an meinen armen Freund Pater Meunier," sagte der Geistliche, "er fühlte sich berufen, als Missionar nach China zu gehen, und er tat es auch, aber er mußte sich doch geirrt haben, denn drüben ließ er sich zum Buddhismus bekehren."

"Der innere Beruf ist der größte aller Gaukler," sagte der Maler. "Er treibt nur seinen Spott mit uns Menschen."

Bartout allein kämpfte dafür, wie herrlich es sei, auf Grund jenes höheren Zwanges zu handeln, den man inneren Beruf nennt.

"Aber, Monsieur, ich erinnere mich jetzt, daß ich eine Ihrer Landsmänninnen kannte, die einen inneren Beruf hatte," sagte die Krankenpflegerin. "Er hatte wohl nichts mit der Krankenpflege zu schaffen, doch immerhin ... wenn Sie gestatten, will ich Ihnen ihre Geschichte erzählen. Sie war eine unserer allerbesten Pflegerinnen, sie gehörte dem Verband lange, bevor ich hinkam, an, und sie lehrte mich meine Obliegenheiten."

"Schwester Olive," begann die barmherzige Schwester, "war eine Französin, aber so anders als alle Französinnen, die ich gesehen habe, daß ich sie zuerst für eine Deutsche oder eine Schweizerin hielt. Eine Französin sollte nach meiner Meinung entweder eine schöne, rundliche Dame mit olivenfarbenem Teint und spielenden, braunen Augen sein oder auch klein, zart, verfeinert, förmlich nur ein Hauch. Schwester Olive hingegen war groß, etwas hager, nicht schön, aber kräftig und munter, mit einem Gesicht, zu dem man Zutrauen fassen konnte.

Und noch mehr verwunderte mich ihr Aussehen, als ich allmählich erfuhr, daß Schwester Olive eine Größe gewesen sei, eine Berühmtheit, daß sie einmal Mademoiselle Olive Miteau geheißen, in einer glänzenden Wohnung gewohnt, mit eigenen Pferden kutschiert und mit allen hervorragenden Leuten in Europa verkehrt habe.

Schwester Olive war Schauspielerin gewesen, bevor sie barmherzige Schwester wurde, und zwar eine große und merkwürdige Schauspielerin, die alle Menschen kannten, wenigstens alle Menschen in Paris. Sie war ja freilich nicht eine von jenen gewesen, die die ganze Welt durchreisen und solche Größen sind, daß sie sich an einem Tag in San Francisco zeigen müssen und am andern in Petersburg, aber sie hatte es so gut gehabt, als sie es sich nur wünschen konnte. Das ganze Publikum hatte sie so gern, die Theaterkritiker wußten selten etwas Ungünstiges über sie zu sagen, sie verdiente viel Geld, und sie trat im Théâtre français auf. Als ich Schwester Olive sah, fiel es mir, wie gesagt, schwer, zu glauben, daß dies möglich gewesen war. Ich dachte ja gleich an die modernen Stücke mit allen ihren verfeinerten jungen Frauengestalten, und es erschien mir ganz unglaublich, daß Schwester Olive eine junge Pariserin hätte spielen können. Sie hatte etwas gar zu Kantiges, keine Schminke und keine Toiletten hätten Schwester Olive verführerisch und bezaubernd machen können. Aber ich erfuhr bald, daß Schwester Olive nie solche Gestalten gespielt hatte, sondern ihre Stärke war darin gelegen, aus dürftigen Rollen, die kein andrer haben wollte, kleine Meisterwerke zu machen. Sie spielte Dienstmädchen und alte Frauen, sie war Gastwirtin und Portiersfrau, Grünzeughändlerin und Bäuerin. Und sie stellte alle diese bescheidenen Typen so glaubwürdig und rührend dar, so liebevoll und künstlerisch, daß es ihr gelungen war, die Mitgliedschaft am Théâtre français zu erringen.

Schwester Olive war sehr fleißig gewesen und hatte sich nie geschont, man zählte sie seinerzeit zu den allerunentbehrlichsten Kräften des Theaters. Ihre Stellung war eigentlich besser als die der andern, denn obgleich sie niemals so viel Lob erntete wie die große Primadonna, hatte sie anderseits ihre gegebenen Rollen, die ihr niemand streitig machte. Niemand intrigierte, um ihr zu schaden, sie war eine gute, ehrliche Kollegin, und alle hatten sie lieb.

Sie gestand es später selbst oftmals zu, daß sie eine ausgezeichnete Stellung gehabt habe, und daß sie unrecht getan habe, die Torheit zu begehen, die sie zwang, sie aufzugeben. Sie starb, als sie sechzig Jahre alt war, aber sie hätte ihre Stellung am Theater gewiß bis zu ihrem Ende behalten können. Sie war noch immer beweglich und kräftig und hatte ein prächtiges Organ. Sie hätte noch ganz gut treue Dienerinnen und Bauernweiber und brummige alte Tanten spielen können. Niemand würde es besser gemacht haben als sie.

Aber das Unglück war, daß Schwester Olive eine bestimmte Idee hatte, und das war etwas, wonach sie sich sehnte, was sie ihr ganzes Leben lang erstrebt hatte, und wovon sie nicht lassen konnte.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß sie die ganze Zeit über einsah, daß es etwas Törichtes war. Aber Schwester Olives Gedanken hatten sich all ihr Lebtag in dieser Richtung bewegt, und sie konnte ihnen nicht Einhalt tun. Es war so, als hätte man versucht, einem fallenden Stein zuzurufen, er solle still halten und schwebend in der Luft verbleiben.

Es verhielt sich nämlich so, daß Schwester Olive keine geborene Pariserin war, sie war in der Normandie aufgewachsen als die Tochter eines Bauern. Sie hatte ihre Kindheit und ihre erste Jugend unter Bauern und ungebildeten Leuten verbracht. Bis zu ihrem siebzehnten Jahre hatte sie weder eine Stadt noch ein Theater gesehen.

Aber einmal, als sie erwachsen war, nahmen ihre Eltern sie zu einem Markt in Caen mit, und Vater Miteau zeigte sich da so freigebig, daß er sie und ihre Mutter sogar ins Theater einlud.

So sah Schwester Olive ihr erstes Stück, und das Stück war Hernani, des großen Viktor Hugo Hernani.

Von dem Augenblick an, wo der Vorhang in die Höhe ging, war Schwester Olive ganz der Erde entrückt und weilte mit ihrer ganzen Seele auf der Bühne. Nichts erschien ihr dort fremd, sie begriff vom ersten Moment an alles. Sie suchte sich nur zu entsinnen, wo sie alles das schon einmal gesehen hatte.