6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

Die wahre Geschichte der Familie von Emma Brockes Ihr Leben lang hat Emmas Mutter Paula von ihrer Kindheit und Jugend in Südafrika geschwiegen. Kurz vor ihrem Tod erzählt sie Emma zum ersten Mal davon. Sie war eines von acht Kindern eines gewalttätigen Vaters, der seinen Kindern Schreckliches antat. Nach dem Tod ihrer Mutter will Emma Licht in die Familiengeschichte bringen. Sie reist nach Johannesburg, verabredet sich mit Verwandten, versucht sie zum Reden zu bringen, studiert Gerichtsakten. Was sie dabei erfährt, ist schier unglaublich …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 404

Ähnliche

EMMA BROCKES

SIE GING NIE ZURÜCK

Die Geschichte eines Familiendramas

Deutsch von Sophie Zeitz

Für meinen Vater Johnny

Jede Wunde hat ihren eigenen Glanz,

sagen die Chirurgen.

Wären alle Lampen im Haus gelöscht,

könnte man die Wunde in seinem Schein verbinden.

Anne Carson, Die Schönheit des Gatten

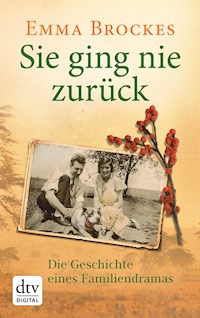

»Wir drei« und Bonza, der Hund. Meine Mutter ärgerte sich, dass auf dem einzigen existierenden Foto von ihr und ihren Eltern ihr Gesicht nicht zu sehen war.

Vorwort

Meine Großmutter dachte, sie heiratete einen lebensfrohen, aufregenden Menschen, einen Mann mit welligem Haar und unbändiger Energie. Er war ein begabter Handwerker, ein begabter Künstler, ein verurteilter Mörder und ein schlechter Dichter. Er arbeitete als Lokomotivführer und in den Goldminen, und als er meine Großmutter kennenlernte, irgendwann in den 1930er Jahren, war er wahrscheinlich auf dem Bahnhof angestellt, den sie als Lehrling täglich auf dem Weg zum Büro passierte.

Meine Mutter sagte zwei Dinge über diesen Mann: Er sei »sehr clever« und »sehr sonderbar« gewesen. Außerdem habe er einen merkwürdigen Sinn für Humor gehabt – er mochte Slapstick –, was ihre hintersinnige Art war, ihn einen Afrikaaner zu nennen. Anscheinend war er eitel, was seine europäische Provenienz anging.

Als meine Großeltern sich kennenlernten, gab es noch einen anderen Mann, der meiner Großmutter den Hof machte, Trevor, beziehungsweise »Bessie Everetts Bruder Trevor«, wie ihre Familie ihn nannte, um damit zu sagen, dass er Referenzen hatte. Der nette Trevor, der langweilige Trevor; ich stelle ihn mir vor, wie er eine Strickjacke trägt, Pfeife raucht und die weniger interessanten Artikel der Zeitung liest. Anscheinend hat Trevor meine Großmutter nur ein paar Mal ausgeführt. Trotzdem bleibt er unvergessen, noch siebzig Jahre später, weil Trevor im Lauf der Geschichte zum leuchtenden Symbol dessen wurde, was hätte werden können, wenn alles anders gekommen wäre.

Meine Großmutter hieß Sarah Doubell, und wie alle, die jung gestorben sind, soll sie sehr schön gewesen sein. Sie hatte langes dunkles Haar, helle Haut, große braune Augen und schmale Fesseln. Sie sei »im Bus angesprochen« worden, sagte ihre ältere Schwester Kathy, von Männern aus besseren Kreisen. Bevor die Familie an die Küste zog, hatten die Doubells in der Halbwüste Karoo als Zaunflicker auf Straußenfarmen gearbeitet, und auf Gruppenfotos wirken ihre Geschwister bodenständig – Landvolk in festen Stiefeln und dreieckigen Kitteln, während Sarah immer wehende Kleider und unpassendes Schuhwerk zu tragen scheint. Sie heiratete Trevor nicht. Sie heiratete den anderen, auf dem Standesamt von Babanango im Beisein ihrer Schwester Johanna und ihres Schwagers Charlie, und dann zog sie in ein Ziegelhaus irgendwo auf dem Land. Zur Geburt des Babys fuhren sie in die Stadt.

Es existiert nur ein einziges Foto aus der kurzen Zeit als Familie, eine Picknickdecke im Sonnenschein, der junge Vater in Hemd und Krawatte, die junge Mutter in einem hübschen Kleid und das Baby in einer Haube, dem Vater zugewandt. Im Vordergrund hechelt eine Bulldogge. »›Wir drei‹ und Bonza«, hatte Sarah auf die Rückseite geschrieben, »Wir drei« in Anführungsstrichen, in liebevoller Ironie, eine glückliche Verschwörung gegen den Rest der Welt. Ich nehme an, sie waren glücklich, und meine Großmutter wusste nicht, dass ihr Mann ein verurteilter Mörder war. Was bedauerlich ist. Es wäre eine wertvolle Information gewesen, als Sarah im Sterben lag und sich entscheiden musste, wem sie ihr zweijähriges Kind, meine Mutter, anvertraute.

Nach ihrem Tod hielt Sarahs Familie ein paar Jahre den Kontakt zu ihm. Sie waren froh, als sie hörten, dass er wieder heiratete. Und dann war er eines Tages verschwunden. Es sollten fast vierzig Jahre vergehen, bis die Familie meiner Großmutter das kleine Mädchen wiederfand, das inzwischen in London lebte und mit meinem Vater verheiratet war. Kathys Tochter Gloria, die Cousine meiner Mutter, schickte ihr einen Brief, in dem sie sich als Nichte ihrer Mutter vorstellte und fragte, wo sie all die Jahre gewesen war. Ich frage mich heute, was meine Mutter geantwortet hat.

In meiner Jugend sprach meine Mutter nicht viel über ihre Vergangenheit. Ich wusste, dass sie 1960 aus Südafrika nach England eingewandert und seitdem nur zweimal nach Hause zurückgekehrt war. Ich kannte keines ihrer sieben Geschwister und konnte höchstens die Hälfte meiner sechzehn Cousins und Cousinen aufzählen. Es gab ein paar Anekdoten: aus ihrer Kindheit, von der Arbeit, von Freundinnen, und die meisten klangen lustig. Hinter der offiziellen Version deutete sich jedoch noch eine andere Geschichte an, die weniger lustig war, auch wenn ich lange Zeit zufrieden war, sie zu ignorieren. Erst als meine Mutter im Sterben lag, erzählte sie mir mehr. Mit Mitte zwanzig, sagte sie, hatte sie ihren Vater verhaften lassen. Es habe einen aufsehenerregenden Prozess gegeben, in dem er sich selbst verteidigt, seine eigenen Kinder ins Kreuzverhör genommen und eins nach dem anderen zerstört hatte. Ihre Stiefmutter hatte ihn gedeckt. Er war freigesprochen worden.

Ich blieb ruhig, als sie mir davon erzählte, anders als beim ersten Mal, als sie versucht hatte, darüber zu sprechen. Es stand gerade so viel auf dem Spiel, dass ich beschloss, die Sache wegzuschieben und für später aufzuheben, doch wie es manchmal ist, kam später früher als erwartet.

Sechs Monate nach dem Tod meiner Mutter flog ich von London nach Johannesburg und versuchte, die fehlenden Teile ihres Lebens zusammenzusetzen. Es ist eine Tugend, heißt es, den Tatsachen ins Auge zu blicken, auch wenn ich mich jederzeit für das Verleugnen entscheiden würde, hätte ich die Wahl – würde Verleugnen bedeuten, nichts zu wissen. Doch man hat nicht die Wahl, ob man etwas weiß oder nicht, sondern nur, ob man etwas weiß oder ahnt, und damit hat man keine Wahl.

Selbst als ich die wahre Geschichte aufdeckte, fiel es mir schwer, sie wahrzuhaben, vor mir selbst und vor anderen. Als mir jemand empfahl, beim Schreiben dieses Buchs »klinische Studien« zum Thema zu lesen, war ich empört. Ich wollte meine Mutter nicht zu einer Fallstudie machen. Ich wollte sie nicht in einen Topf werfen mit all den schrecklichen Typen, die immer nur jammern und über nichts anderes reden als über sich selbst, die heulend in Talkshows auftreten. Ich hatte etwas gegen die Sprache, die sie benutzen; »Überlebende«, wie sie sich manchmal nennen, schien mir ein Begriff, der allein ihre Identität als Opfer betonte. Die Idee, ein Überlebender zu sein, hatte in unserer Kultur einen so hohen Wert bekommen, war eine so gute Entschuldigung für jedes durch ein Trauma ausgelöste Verhalten, war auf narzisstische Weise so einladend, dass selbst die, die nicht viel Schlimmes »überlebt« hatten, so lange in ihrer Erfahrung gründelten, bis sie etwas fanden.

»Hard-hearted Hannah«, sagte meine Mutter manchmal zu mir, ein altes Lied zitierend. Nachahmer treffen oft den Stil, aber nicht das Herz einer Sache.

Vor allem anderen aber wollte ich meine Erinnerung an sie nicht aufgeben und durch etwas Kaputtes, Pathologisches ersetzen. Meine größte Angst, als ich hiermit begann, war, dass ich ihre gute Arbeit zunichtemachen könnte. Irgendwann kaufte ich – eins der unzähligen Ablenkungsmanöver, wenn man ein Buch beginnt – eine Recherchearbeit online. Es war eine Studie kanadischer Psychologen über die Mängel in der Erziehungskompetenz von Frauen ihren Töchtern gegenüber – Frauen, die in ihrer Kindheit Opfer extremer sexueller oder physischer Gewalt geworden waren. Es gab die bekannten Wiederholungsmuster. Eine hohe Zahl von Alkohol- und Drogenabhängigkeit. Was mich jedoch am tiefsten berührte, waren die Interviews mit den Frauen, die die Misshandlung nicht an ihren eigenen Kindern fortsetzten. Auszüge aus ihren Interviews spiegelten die Angst, ihre Kinder zu sehr zu behüten; sie witterten überall Gefahr; sie sprachen vom Misstrauen gegen jeden Mann, der mit ihren Töchtern in Kontakt kam, Ehemänner eingeschlossen, und von der Belastung für die Partnerschaft, die damit einherging. Sie sprachen von dem extremen Bedürfnis, das Umfeld ihrer Kinder zu kontrollieren und ihre Kinder unbesiegbar zu machen. In herzzerreißenden Worten sprachen sie von dem Verlangen, ihre Kinder zu beschützen, ohne ihnen zu schaden. Und in der Zwischenzeit hatten sie keine Möglichkeit, sich selbst zu helfen.

Meine Mutter war nie gut darin gewesen, andere um Hilfe zu bitten. Sie schulterte lieber alles selbst, als sich helfen zu lassen. Gegen Ende ihres Lebens akzeptierte sie widerwillig, dass sie praktischen Beistand brauchte, doch sie gab die Oberhand nie ganz auf. Wenn eine Krankenschwester vom Hospiz kam, fragte meine Mutter sie nach ihrer Lebensgeschichte und begann, für sie mit Immobilienmaklern zu telefonieren. Wenn Nachbarn Suppe oder einen Ventilator vorbeibrachten, lächelte sie, als würde sie ihnen einen Gefallen tun.

Es floss eine unglaubliche Energie in den Unterhalt des Bilds, das sie von sich hatte, und von mir, und es gab Zeiten, da ich dem Mechanismus zusehen konnte, der am Werk war. Ihr positives Denken grenzte ans Burleske. Als Kind nervte es mich. Ja, ja, dachte ich, ich habe es verstanden. In Wirklichkeit war es natürlich ihre elterliche Genialität, dass ich überhaupt nichts verstanden hatte. Wenn man sich die Landschaft, die irgendwann zum Vorschein kam, als die unwirtlichste vorstellt, die ich kenne – ein englischer Strand im Winter –, dann stand meine Mutter wie ein Windschutz über mir, und alles, was ich sah, waren bunte Farben.

Ein Therapeut verglich die Vergangenheit meiner Mutter mit dem sprichwörtlichen Elefanten im Wohnzimmer – einem Problem, das eigentlich zu groß war, um es ignorieren zu können –, wogegen ich mich damals stark wehrte. Genau wie mein Vater, als ich ihm davon erzählte. Ich habe keine Ahnung, wo meine Mutter den Elefanten versteckte, doch bei uns im Wohnzimmer war er so gut wie nie. Und während ich nach einer Erklärung suche, wie ein Mensch, bis er fast dreißig ist, ein Leben führen kann und dann, wie im Zeugenschutzprogramm, das alte Leben abschneiden und ein neues beginnen kann, habe ich keine gute Antwort darauf. Freundschaft half. Und Humor. Darüber hinaus kann ich nur sagen, es war reine Willensanstrengung.

Sie hat nie Anerkennung dafür bekommen. Ihr Ziel – mich vor der Vergiftung mit dem Gift in ihrem System zu bewahren –, hing von der Unsichtbarkeit dieser Anstrengung ab. »Eines Tages erzähle ich dir die Geschichte meines Lebens«, sagte sie, »da wirst du staunen.« Doch sie tat es nie, nicht richtig, auch wenn sie wollte, glaube ich. Also bin ich losgezogen, um selbst dahinterzukommen. Ich staune. Hier ist ihre Geschichte.

Mum, zwei Jahre alt, mit ihrem Vater Jimmy in Zululand

1 Wenn du das aggressiv nennst,hast du nicht richtig gelebt

Als meine Mutter zum ersten Mal versuchte, mir von ihrem Leben vor mir zu erzählen, war ich etwa zehn Jahre alt. Ich saß am Tisch und machte Hausaufgaben oder malte; sie stand am offenen Grill und briet Würstchen. Hin und wieder tropfte flüssiges Fett auf den Rost, und kleine Flammen flackerten auf.

Sie hatte schon seit Jahren mit irgendeiner Enthüllung gedroht. »Eines Tages erzähle ich dir die Geschichte meines Lebens«, sagte sie, »da wirst du staunen.«

Ich sah sie überrascht an. Ihre Lebensgeschichte war: Sie wurde geboren, ich kam auf die Welt, zehn Jahre vergingen, Ende der Geschichte.

»Erzähl sie mir gleich«, sagte ich.

»Ich erzähle sie dir, wenn du älter bist.«

Ich dachte darüber nach, ob ich eine Sekunde später sagen sollte: »Bin ich jetzt alt genug?«, aber es schien den Witz nicht wert. Eine angekündigte Lebensgeschichte war zwangsläufig etwas, das von der Norm abwich, und zwar auf eine Art, die nur peinlich sein konnte. Ich wusste natürlich, dass meine Mutter aus Südafrika kam und eine große Familie zurückgelassen hatte: sieben Halbgeschwister, acht, wenn man einen Jungen zählte, der früh gestorben war, zehn, wenn man dem Gerücht von Zwillingen glaubte. »Aus dir hätten Zwillinge werden sollen«, sagte meine Mutter immer, wenn ich etwas besonders Tolles tat, zum Beispiel den Mund aufmachte oder durchs Zimmer ging. »Ich hatte gehofft, du wärst Zwillinge mit rostrotem Haar. Es hätte gut sein können. In der Familie gab es Zwillinge auf beiden Seiten.«

Und: »Meine Stiefmutter war einmal mit Zwillingen schwanger.« Doch es gab keine Zwillinge unter ihren Geschwistern.

So nannte sie sie immer, »meine Stiefmutter«, und anders als ihre Geschwister, von denen sie kurze, doch lebendige Charakterstudien zeichnete, und sogar ihr Vater, der seinen Platz in der schrägen Geschichte hatte, blieb Marjorie ein unbeschriebenes Blatt. Was die Familie ihrer richtigen Mutter anging, sagte sie nur, »starke Frauen, starke Gene«, und sah mich mit diesem Blick an, der keine weitere Diskussion zuließ – einer Mischung aus Keiner weiß, was ich durchgemacht habe und Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren.

Man hörte ihr nicht an, dass sie von weit her kam. Jahre später, als sie mich im Büro anrief, sagte meine Kollegin, die ans Telefon gegangen war: »Deine Mutter spricht das vornehmste Britisch, das ich je gehört habe.« Auch ich hörte es nicht, aber ich sah es, wenn sie schrieb, in den Briefen, die sie auf den Rückseiten alter Gasrechnungen entwarf. Da war es in Wörtern wie »passabel« (großes Kompliment) oder »sonderbar« (schlimme Beleidigung). »Diana«, schrieb sie 1997 an ihre Freundin Joan, »eine so hübsche junge Frau, ein so trauriges Leben.« Sie war unbedingt englisch für ihre Freunde und ihre frühere Familie in Südafrika, aber bei mir, zu Hause, lästerte sie über die Engländer. Ihre schlimmste Beschimpfung für mich war: »Du bist so englisch.«

Ich war englisch. Ich war mehr als englisch, ich kam aus den Home Counties, den Grafschaften um London. Beim Tennisspielen trug ich weiße Kleider. Ich war bei den Brownies, den englischen Pfadfinderinnen. Ich ging zwar nicht reiten – Pferde hielt meine Mutter für eine überflüssige Komplikation –, aber ich tat alles andere, was sich in diesen Breiten für gut erzogene Mädchen gehört. Darauf legte meine Mutter wert, auch wenn sie sich hin und wieder den Kommentar nicht verkneifen konnte, wie brav sie alles hier fand. »Das nennt ihr Sonne?«, fragte sie, wenn die englische Sonne herauskam. »Das nennt ihr Regen?« Als ich beim Sportfest von einer roten Ameise gebissen wurde, untersuchte meine Mutter den winzigen Punkt, während ich vor mich hin schniefte. »Um Himmels willen. Was für ein Theater wegen so einer Lappalie.« Da, wo sie herkam, war der Biss einer Ameise, die den Namen verdiente, tödlich.

Zu den Verfehlungen der Engländer gehörten: Kälte, Snobismus, Internate, »Tradition«, die Royals, Heuchelei, stämmige Fesseln, Verschwendung und Nachtisch beziehungsweise »Pudding«, wie man ihn nannte, ein Wort, das für sie die ganze Nation charakterisierte. »Die Engländer«, erklärte sie, »sind ein Volk, das sein Obst einkocht.« Ihre größte Angst war, dass sie und mein Vater bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen und ich allein auf einem Internat endete, wo ich mich von eingemachten Pflaumen ernährte und von Tag zu Tag englischer wurde.

Wäre ich schlagfertig gewesen, hätte ich gesagt: »Ach ja, weil weiße Südafrikaner auf der Welt so beliebt sind.« Aber das fiel mir nicht ein. Bis zu einem absurd späten Zeitpunkt war mir einfach nicht bewusst, dass wir beide möglicherweise zu zwei verschiedenen Völkern gehörten.

Vor allem, sagte sie, redeten die Engländer nie über etwas. Anders als wir. Wir redeten über alles. Wir redeten wie ein Wasserfall um die Dinge herum, über die wir nicht redeten.

Meine Eltern hatten sich in den 1960ern in der Londoner Kanzlei kennengelernt, wo mein Vater sein Referendariat machte und meine Mutter Buchhalterin war. In den späten 1970ern, als ich ein paar Jahre alt war, zogen wir aus der Stadt in einen kleinen Ort eine Stunde außerhalb von London. Wir wohnten in einem Eckhaus gegenüber vom Tennisclub und fünf Minuten zu Fuß vom Bahnhof.

Es war ein lieblicher Ort, grün und idyllisch, mit den typischen Attributen eines netten englischen Dorfs: ein sorgfältig gemähtes Cricket-Feld, viele Pubs und Antiquitätenläden, ein Kriegerdenkmal an der Hauptstraße und bewaldete Hügel in der Ferne, die an Herbsttagen in der Sonne leuchteten und dem Ganzen den Glanz einer Ansichtskarte gaben. Es war nicht der Ort, wo die Bewohner eine Lebensgeschichte hatten. Lebensphasen vielleicht, kleine Schritte mit immer langweiligeren Rahmenbedingungen; etwa: »Früher haben wir in London gewohnt, dann sind wir nach Buckinghamshire gezogen.« Es war auch sehr sicher. In der Lokalzeitung gab es keinen Polizeibericht, und hätte es einen gegeben, wäre höchstens über harmlose Fälle von Vandalismus und über im Sturm umgefallene Mülltonnen berichtet worden. Ab und zu wurde falsch geparkt, wenn der Kegelverein ein Turnier abhielt, und einmal wurden zwei Männer verhaftet, die in einer öffentlichen Toilette etwas getan hatten, wofür die Zeitung um Worte rang. »Wir müssen unsere Frauen und Kinder schützen!«, echauffierte sich ein Gemeinderat der Torys, worauf mein Vater von der Zeitung aufblickte und fragte: »Was haben Frauen und Kindern damit zu tun?«

(Wenn meine Mutter die Zeitung las, hielt sie einen Kuli in der Hand, und jedes Mal, wenn ihr das Foto eines selbstgefällig lächelnden Politikers unterkam, schwärzte sie ihm geistesabwesend einen Zahn. Helmut Kohl, François Mitterand, Ronald Reagan, alle verloren auf die Art ihre Zähne. »Deine Mutter hat wieder die Zeitung gehabt«, stellte mein Vater dann seufzend fest.)

In mancherlei Hinsicht war meine Mutter eine typische Bewohnerin von Buckingshamshire. Sie machte im Gemeindezentrum Yoga. Sie stand Schlange auf der Post. Sie freundete sich mit der Dame an der heißen Theke im Supermarkt an und hatte ein gutes Verhältnis mit der netten Familie, die neben uns wohnte. Die Nachbarjungs kamen herüber, um sich in unserem Teich die Fische anzusehen. Jedes Jahr bastelte ich ihr eine Geburtstagskarte mit Szenen aus unserem Familienleben. Meine Mutter hängte sie in der Küche an die Wand, wo sie mit jedem Sommer blasser wurden. Vor einer Weile habe ich diese Karten gefunden, das Dorfleben meiner Mutter in sieben Bildern. Da ist sie, krakelig, in ihrem Yoga-Outfit, umringt von mir, meinem Vater, den Fischen und zwei Katzen.

Zur gleichen Zeit machte es ihr Spaß, glaube ich, mit der englischen Kultur anzuecken; jemand zu sein, der zwar die Rolle der Familienmutter in Buckinghamshire spielte, aber darüber hinaus über verschiedene Superkräfte verfügte – Superkräfte, deren Existenz sie geheim hielt. (Ich dachte immer, diese Gespaltenheit meiner Mutter wäre einzigartig, bis ich nach Amerika zog und merkte, dass es ein verbreitetes Gefühl unter Auswanderern ist; in meinem Fall – einer Britin in New York – sehe ich mich um und denke: »Ihr habt keine Ahnung vom wahren Leben, wenn ihr nicht wisst, was Eccles-Cake ist oder wie man nach Watford kommt.«)

Im Fall meiner Mutter war es eine Frage des Stils. Sie hatte etwas gegen die Art der Engländer, ihre Absicht zu verbergen. Man wusste nie, was die Leute dachten, sagte sie – oder besser, man wusste immer genau, was sie dachten, aber keiner gab es zu.

Gerne erzählte sie die Geschichte von dem Mann, der kurz nach unserem Einzug, als sie gerade das Treppengeländer abschliff, zur Tür kam, um für die Konservativen zu werben. »Er ging wie SELBSTVERSTÄNDLICH davon aus«, regte sie sich damals und noch Jahre später auf, »er ging wie SELBSTVERSTÄNDLICH davon aus, dass ich Tory bin.« Sie war kein Tory, aber auch nicht links. Sie war dagegen, dass man vor der Ehe Kinder bekam. Wenn im Fernsehen von Kinderschändern berichtet wurde, sprach sie sich für Kastration, Exekution und verschiedene andere mittelalterliche Strafen aus, während mein Vater und ich betreten schwiegen. Meine Mutter war nie groß im Schweigen gewesen.

Selbst wenn sie den Garten bestellte, ging es laut zu. Als meine Eltern das Haus kauften, gehörten tausend Quadratmeter Ödnis dazu, die zu afrikanisieren meine Mutter auszog. Sie pflanzte Pampasgras und Minze. Sie ließ das Gras um die Schaukel beim Schuppen wild wuchern. Sie setzte einen schnell wachsenden Hartriegel an den hinteren Zaun.

»Damit ich Ihr hässliches Haus nicht sehe«, sagte sie liebenswürdig, als sich unsere andere Nachbarin beschwerte. Seitdem warf meine Mutter jede Schnecke, die sie beim Unkrautjäten fand, wie eine Handgranate über den Zaun ins Salatbeet der alten Dame.

»Das ist ziemlich aggressiv«, bemerkte mein Vater als Engländer und Rechtsanwalt. Hätte er je eine Schnecke geworfen, dann höchstens aus Versehen.

»Ha!«, sagte meine Mutter, und der Blick, den sie ihm zuwarf, hieß: Wenn du das aggressiv nennst, hast du nicht richtig gelebt.

Wenn es funktioniert, entwickelt das Band zwischen Einzelkind und Elternteil eine merkwürdige Dynamik. Ein Einzelkind sein ist ein wenig so wie spanisch sein: Man isst spät zu Abend, geht spät ins Bett, und bei den ganzen Erwachsenen-Partys, zu denen man mitgeschleppt wird, futtert man jede Menge Tapas. Deine Eltern reden mit dir, als wärst du erwachsen, und wenn sie nicht mit dir reden, ist niemand zum Reden da. Also hörst du zu.

Mit acht wusste ich, dass mit Anchovis gefüllte Oliven nicht eklig, sondern eine Delikatesse waren. Ich wusste, dass Mr X am anderen Ende der Straße kein armer alter Knacker, sondern ein »mieses Schwein« war und seiner Frau verbot, tagsüber die Heizung anzustellen. Ich wusste, dass Tawny Owl sich nicht traute, nach Einbruch der Dunkelheit Auto zu fahren, was sie unbrauchbar machte, nicht nur als Leiterin bei den Pfadfindern, sondern generell als Mensch. Später wusste ich genau, welche Eltern gegen die Prüfungsergebnisse ihrer Kinder Einspruch eingelegt hatten und mit welchem Erfolg, und von einer besonders fruchtbaren Lauschaktion an der Badezimmertür, wie meine eigenen Ergebnisse aussahen, bevor sie offiziell verkündet wurden. Als eine Klassenkameradin vier Tage nicht zur Schule kam, weil sie angeblich krank war, mutmaßten meine Mutter und ich, dass sie in Wirklichkeit mit ihrer Familie auf Hawaii war, wo ihre Eltern ihre Ehe zu kitten versuchten. Wir gaben dem Vater die Schuld. »Er ist ziemlich merkwürdig«, sagte meine Mutter. »Findest du nicht?«

Meine Mutter gab nie zu, dass sie Heimweh nach Südafrika hatte. Gelegentlich hatte sie Sehnsucht nach London. Eigentlich hätte sie sich für mich gewünscht, sagte sie, dass ich in einem gemischteren Umfeld aufwuchs. Der einzige Schwarze an dem Ort, wo ich aufwuchs, arbeitete in der Bibliothek und war nicht nur schwarz, sondern auch »stockschwul«.

»Ein Jammer«, sagte sie, wenn wir ihm auf der Straße begegneten. Nie sprach sie leise, wenn sie solche Kommentare machte. »Ein Jammer«, sagte sie laut, wenn sie eine dicke Person sah, und lächelte sie mitleidig an. »Wahrscheinlich Schilddrüse.«

»Woher weißt du, dass er schwul ist?«, fragte ich.

Meine Mutter sah mich mit dem Blick an: Frau von Welt in einem Dorf voller Trottel. »Die Art, wie er geht«, sagte sie. »Und vieles andere.«

Ich kannte ein paar Details aus ihrer Kindheit. Meine Mutter erzählte gern, und es gab ein paar schillernde Anekdoten, die ich immer wieder hören wollte. Sie war in einer Reihe von Kleinstädten und abgelegenen Nestern groß geworden, »draußen in Bundu«, was damals Zululand war, heute KwaZulu-Natal, und in den meisten ihrer Geschichten ging es um fast-tödliche Begegnungen mit wilden Tieren und Wetterphänomenen. Es gab Hagelkörner in der Größe von Golfbällen. Überquerte man ein Feld, konnte man vom Blitz erschlagen werden. Die Schlangen, die nicht von Bäumen hingen, um sich ihr in den Kragen fallen zu lassen, kämpften in ihren Hausschuhen gegen Skorpione.

Sie erzählte mir, wie Tante Johanna beim Backen Eier in eine Schüssel schlug und wie zum Schluss ein Schwall winziger schwarzer Schlangen in der gelben Mischung landete. Eine Kobra hatte ihre Eier zu denen der Hennen im Hühnerstall gelegt. Sie erzählte von ihrem Bruder Mike und den Streichen, die er ihr spielte. So gut, wie ich die Regeln des Lügens und Stehlens kannte, wusste ich von klein auf, dass es keine gute Idee war, jemandem aus Spaß eine tote Schlange ins Bett zu legen, denn es konnte passieren, dass deren Lebensgefährte kam, um nach ihr zu suchen. Manche Schlangen, erzählte meine Mutter, waren einander ein Leben lang treu.

Der Erfolg war, ich würde nur unter der Bedingung nach Afrika reisen, sagte ich, wenn ich eine Sturmmütze, einen Overall, Gummistiefel und irgendeine Art von Helm tragen durfte. Ich stellte mir eine Mischung aus Imkeranzug und der Schutzkleidung eines Schweißers vor für den Fall, dass ich je durch einen Dschungel spazierte.

»Unmöglich«, sagte sie. »Viel zu heiß.«

»Trotzdem.«

»Es wäre einfach nicht praktisch.«

Wir reisten nie nach Afrika. Stattdessen sahen mein Vater und ich zu, wie meine Mutter etwa einmal im Jahr die Möglichkeit erwog und sich wieder ausredete. Die Politik, sagte sie; das war Mitte der Achtziger, als wir jeden Abend in den Nachrichten sahen, wie die Casspirs der Regierung in die Townships rollten. Doch es ging auch um die Familienpolitik. Wenn wir bei einem ihrer Geschwister wohnten, waren die anderen beleidigt. Wenn wir im Hotel wohnten, waren alle beleidigt. Du hast keine Ahnung, sagte meine Mutter, wie es in Familien dieser Größe zugeht.

Außerdem, sagte sie, wenn wir schon eine so lange Reise machten, würde sie lieber nach Australien fliegen. Wir flogen natürlich nie nach Australien. Obwohl das Geld da und mein Vater einverstanden war, hatte ich den Eindruck, wir flogen nicht nach Australien, weil irgendwo im Kopf meiner Mutter eine Reise nach Australien bedeutete, dass wir ein Stück über Afrika flogen. In einem englischen Dorf ist es eine ziemlich abstruse Vorstellung, dass jemand Ausweichmanöver unternahm, um einen Besuch der südlichen Hemisphäre zu vermeiden, aber genau so war es.

Stattdessen fuhren wir nach Frankreich und Spanien. In den Osterferien nach Cornwall. Mit der Schule besuchte ich Somerset und mit den Pfadfindern Liverpool. »Ich freue mich, wenn du wieder da bist«, sagte meine Mutter mit angespanntem Blick, als sie mich zum Bus brachte. Ich hatte das Gefühl, die Situation verlangte nach Tränen, also fing ich probeweise zu schniefen an. »Lieber Himmel«, schimpfte meine Mutter dann und entspannte sich. »Jetzt ist es aber genug.«

Eine ihrer Geschichten war mir irgendwie unangenehm. Damals wusste ich nicht, was mich daran störte, aber heute ist es mir klar – die Androhung zurückgehaltener Informationen. Es hatte mit einem Blick zu tun, den ich nicht mochte: eine Art Seitenblick, als würde sich in ihren Augen ein Fenster schließen, wie das Fenster auf einem Bildschirm, das blitzschnell zugeht.

Trotzdem war es eine sehr gute Geschichte. Nachdem meine Mutter nach England gekommen war, aber bevor sie meinen Vater kennenlernte, ging sie zu einem Heiler, einem pensionierten Postbeamten und »einfachen kleinen Mann«, wie sie sagte – als wären wir Aristokraten –, der in einer Sozialwohnung in Tottenham lebte. Sie glaubte nicht an den ganzen Kram; andererseits konnte man nie wissen, und auf Empfehlung eines Freundes, dessen Rücken er geheilt hatte, suchte sie Mr Trevor auf.

Beim Teetrinken kamen seine Visionen in Form von Geistesblitzen. Sie würde ein Kind haben, sagte er, ein Mädchen mit langen Fingern wie ein Seestern (stimmt). Eines Tages würde sie vor einer Weggabelung stehen, und je nachdem, welche Abzweigung sie nahm, würde sie sehr glücklich oder nicht ganz so glücklich werden (Ersteres, hoffe ich). Irgendwann während der Sitzung verhielt sich Mr Trevor plötzlich merkwürdig und sagte mit einer schrecklichen Stimme: »Ist das Dreck oder ein Muttermal?«

»Das war Ihr Vater«, sagte er, als er wieder bei sich war. Ihr Vater war tot und war auch nie in England gewesen. Mr Trevor konnte unmöglich mit ihm in Kontakt gewesen sein.

Jedes Mal, wenn sie die Geschichte erzählte, hob meine Mutter ihr Haar und zeigte mir das erdbeerrote Muttermal in ihrem Nacken, das alle Anstrengungen ihres Vater überlebt hatte, es wegzuschrubben. Genau diese Worte habe er immer zu ihr gesagt, sagte sie.

Ab und zu kamen Briefe von ihren Geschwistern, erst jahrelang nichts und dann ein fünfzehnseitiger Knüller, vollständig in Großbuchstaben geschrieben. Sie legte ihn auf den Küchentisch, damit ich ihn sah, wenn ich von der Schule kam. »Lies ihn mir vor«, bat sie, und ich tat es.

Ihre Geschwister hatten eine Art mythischen Status für mich, zum Teil wegen der Faszination, die Großfamilien zwangsläufig auf Einzelkinder ausüben, zum Teil wegen ihrer vollkommenen Abwesenheit in unserem Leben. Wenn meine Mutter von ihnen sprach, hörten sie sich an wie Leute, die sie vor langer Zeit gekannt und sehr gerngehabt hatte. Einen Bruder nannte sie ihren besten Freund. Eine Schwester ihr Gewissen. Zwei der Geschwister kannte sie selbst kaum. Einer war als Kind an Keuchhusten gestorben, und sie erinnerte sich an den kleinen weißen Sarg, hinter dem sie hergegangen waren. Da war eine, die sehr lustig war, aber der man nicht trauen konnte. Es gab zwei, die sie ihre Babys nannte – »Fay war mein Baby, Steve war mein Baby« –, die sie mehr oder weniger großgezogen hatte, weil ihre Stiefmutter zu viel zu tun gehabt hatte.

Es gab keine Fotos dieser Leute bei uns zu Hause, aber einmal holte meine Mutter eine Schachtel aus der Garage, um mir ein paar alte sepiafarbene Abzüge aus einer noch früheren Zeit zu zeigen. Bevor ihre Mutter gestorben war, sagte sie, und bevor ihr Vater wieder geheiratet und noch so viele Kinder bekommen hatte.

Mum stellt Blumen auf das Grab ihrer Mutter

Es waren drei oder vier kleine Bilder mit weißem Rand, mit den Jahren verblasst. Auf einem steht meine Mutter als Baby in einem heiß wirkenden Kinderbettchen und klammert sich am Gitter fest. Auf dem nächsten steht sie im Garten und winkt. Ihre Mutter Sarah hatte auf die Rückseite geschrieben: »Pauline an ihrem zweiten Geburtstag.« Dann gab es noch zwei Fotos: meine Mutter als Kleinkind mit speckigen Beinchen und heruntergerutschten Strümpfen an einem frischen Grab, das noch nicht bepflanzt ist; und an der gleichen Stelle an einem anderen Tag – hier wirkt das Grab bereits älter. Jemand hatte auf die Rückseite geschrieben: »Pauline stellt Blumen auf das Grab ihrer Mutter«, aber von wem der Kommentar stammte, wusste sie nicht. »Ein Jammer«, sagte meine Mutter, als sie mir die Fotos zeigte, »das arme kleine Ding«, als wäre es nicht sie auf dem Bild, sondern jemand, der mit uns nichts zu tun hatte.

Ich erinnere mich, wie ich sie einmal fragte, ob wir Erbstücke hatten. Ich hatte das Wort bei einer Freundin aufgeschnappt, als wir uns auf Zehenspitzen ins Paradezimmer ihrer Eltern schlichen, wo wir eigentlich nicht spielen durften. Meine Freundin hatte auf verschiedene spinnenbeinige Stühle und Gegenstände aus Silber gezeigt, die ihrer Großmutter gehört hatten und die, wie sie mir mit gewichtiger Stimme sagte, eines Tages ihr gehören würden. Als ich wieder zu Hause war und meine Mutter über meine Frage nachdachte, sah ich mich nach alten Kostbarkeiten um.

»Was ist das?«, fragte ich. Es war eine schwere Zigarrenkiste aus dickem, grünem Glas mit einem Messingscharnier.

»Um Himmels willen«, sagte meine Mutter. Sie wusste nicht, wo das Ding herkam, und fand es scheußlich.

Wir hatten keine Erbstücke, sagte sie, weil nicht viel in ihren Koffer gepasst hatte, außerdem war ihre Mutter gestorben, als sie zwei war, was wollte ich denn? Ich wusste, dass ich sie reizte. Unsere Eigenheiten passten mir an diesem Tag nicht. Ich wusste auch, dass meine Mutter über die Mutter meiner Freundin sagte: »Ich weiß nicht, was sie sich einbildet; die haben ihr Geld mit Gin verdient.«

Dabei gab es ein paar Dinge, die sie mir hätte zeigen können. Ein winziges Porzellantässchen, das einzige Überbleibsel eines Puppenservice, mit dem Bild der jungen Queen, damals Prinzessin Elisabeth. Eine Glasperlenkette. Und ein Porträt ihrer Mutter Sarah, das über dem Fernseher hing. Es war die Vergrößerung eines Schwarzweißfotos, mit Farbe übermalt, wie es damals üblich war. Die Farben waren ein bisschen schräg, die Lippen zu grell, die Haut zu blass; sie sah schwindsüchtig aus, was sie tatsächlich auch war. Doch als wir über Erbstücke sprachen, erwähnte Mum diese Dinge nicht. Wahrscheinlich kamen sie ihr wie ein schäbiges Erbe vor, die traurigen Erinnerungen an eine längst gestorbene junge Frau, und als ich später darüber nachdachte, tat es mit leid, dass ich gefragt hatte. Noch später dachte ich an das Porträt und die Stelle, wo sie es aufgehängt hatte; immer wenn sie den Blick vom Fernseher hob, kreuzte sie den Blick ihrer Mutter.

Einen Gegenstand gab es jedoch, den mir meine Mutter vererben wollte. Sie hatte ihn damals in einem altmodischen Schrankkoffer mit an Bord genommen, die Sorte mit den Außenrippen. »All meine irdischen Güter«, sagte sie, wenn eins dieser Dinge in unserem Alltag auftauchte, und wir hielten einen Augenblick ehrfurchtsvoll inne.

Bevor ich selbst ins Ausland ging und die Zugkraft von Nostalgie über Nutzen verstand, kam mir die Auswahl der Dinge, die sie eingepackt hatte, exzentrisch vor. Also kein Wintermantel, obwohl sie direkt in den englischen Winter segelte, aber dafür ein sechsteiliges Speiseservice. Das Gesamtwerk von Jane Austen, ohne Mansfield Park. Ein maßgeschneidertes beiges Kostüm mit braunen Besätzen. Ein Wandbehang, den sie selbst gemacht hatte, auch wenn sie sonst nicht künstlerisch veranlagt war, mit einer Szene aus einem englischen Salon des 17. Jahrhunderts mit einer Harfenspielerin und einem Lautenspieler. Und ganz unten im Koffer, in einen Schlüpfer eingewickelt, ihre Pistole. Sie unbemerkt durch den Zoll zu schmuggeln, war ihr erster Triumph im neuen Land.

Die Pistole lag unten im Gästezimmer in einer geheimen Schublade unter dem Bücherregal, dem sichersten ihrer improvisierten Safes bei uns zu Hause. Im Schlafzimmer meiner Eltern gab es einen ausrangierten Wäschetrockner, der ein paar Gold- und Silberketten enthielt, versteckt unter einem Stapel zitronengelber T-Shirts und einem Frottiertrainingsanzug, dessen Farbe wir »Aquamarin« nannten. Vor dem Bad, in der Lücke zwischen zwei Plastikeimern, die als fest installierte Wäschekörbe fungierten, Mamas Goldarmreifen. Eine Zeitlang benutzte sie auch den Aschekasten unter dem Esszimmerkamin, aber sie wurde die Sorge nicht los, dass sie plötzlich sterben könnte und wir das Versteck vergaßen und ihre Schätze abfackelten. Ich weiß nicht mehr, was sie dort hatte. Nicht die klobigen Ringe, zu denen wir Schlagringe sagten, mit riesigen Halbedelsteinen – Topas, Amethyst, Turmalin in goldenen und silbernen Fassungen. Die Ringe waren weder kostbar noch tragbar, aber sie waren sehr hübsch, die meisten Geschenke von Freunden, oder sie waren über enorme Entfernungen in Zeit und Raum in gepolsterten Umschlägen von Verwandten geschickt worden, die fanden, dass meine Mutter sie haben sollte. Die ursprüngliche Besitzerin war anscheinend gestorben, aber wer das war, weiß ich nicht.

In dem Geheimfach, das meine Mutter in Absprache mit dem Schreiner selbst entworfen hatte, bewahrte sie ihre kostbarsten Besitztümer auf: ihre Einbürgerungsurkunde, eine Tabelle mit meinem Gewicht in den ersten sechs Monaten, verschiedene Arbeitszeugnisse und die Pistole.

»Denk daran, dass sie hier ist«, sagte sie, als sie sie mir zeigte. »Und denk an meinen Schmuck. Pass auf, dass er nicht der zweiten Frau deines Vaters in die Hände fällt.«

»Ha!«, rief mein Vater aus dem Flur. »Schön wär’s.«

Meine Mutter lächelte. »Wenn ich mal nicht mehr bin, werdet ihr mich vermissen.«

Die Pistole war kleiner, als ich sie mir vorgestellt hatte, aus Silber mit einem Perlmuttgriff, wie etwas, das einem bei einem Überfall ein verkleideter Räuber aus einer Spitzenmanschette unter die Nase hielt. Ich wusste, der Besitz war illegal, aber Waffenscheine waren damals kein großes Thema, und ich fand es eher frech im Sinne einer Notlüge als wirklich kriminell, wie Müll auf die Straße werfen oder vor dem Weinladen im absoluten Halteverbot parken. Sie hatte das Ding, erklärte sie, weil »jeder eins hatte«. Ich glaube, es war ihre ironische Interpretation der spießigen englischen Idee von Erbstücken – genau das, was eine Frau ihrer einzigen Tochter hinterlassen sollte. Mein Vater hasste es, eine Waffe im Haus zu haben, und drohte einmal, das Ding in den Arm des Grand Union Canal zu werfen, der bei uns vorbeifloss.

»Wehe!«, empörte sich meine Mutter. »Diese Pistole bedeutet mir viel.«

Etwa ein Jahr später stand meine Mutter in der Küche am Grill und briet Würstchen, das Gesicht rot von der Hitze, die vom Rost aufstieg. Mein Vater saß nebenan und sah fern. »Geh dich umziehen«, hatte sie wie jeden Abend gesagt, als er von der Arbeit kam. Und dann sagte sie, ohne sich zu mir umzudrehen, und mit einer Stimme, die so kalt und fremd klang, als wäre meine Mutter ein Medium, das einen bösen Geist kanalisierte: »Mein Vater war ein gewalttätiger Alkoholiker und Kinderschänder, der …« Der Rest ist nicht überliefert, weil ich beim ersten Anflug von Ärger laut in Tränen ausbrach wie ein Baby im Comic.

Woraufhin etwas Undenkbares geschah. Meine Mutter, die sonst beim kleinsten Notsignal meinerseits auf die Barrikaden ging, die regelmäßig drohte, meine Widersacher zu töten, und die beinahe beleidigt war, weil ich ihr nie Gelegenheit gab, ihre militante Solidarität unter Beweis zu stellen, kam nicht herüber an den Tisch, um mich zu trösten, sondern starrte mitleidlos in den Grill. »Dein Vater hat auch geweint, als ich es ihm erzählte«, sagte sie, und ich begriff, dass sie Trost darin fand – in der Tatsache, dass sie von Hänflingen umgeben war. Unvermittelt stellte ich die Tränen ab. Mein Vater kam in die Küche. Wir aßen zu Abend. Wir redeten nicht mehr darüber, bis fünfzehn Jahre vergangen waren.

Aber wir redeten darum herum. »Die Abwesenheit eines Gegenstands im Gespräch hat eine sehr starke Präsenz«, schreibt Margaret Atwood in Negotiating with the Dead, »wie den Viktorianern beim Thema Sex klar wurde.«

»Lass dich nicht entführen«, sagte meine Mutter, wenn ich aus dem Haus ging. »Lass dich nicht kidnappen. Lass dich nicht vergewaltigen und ermorden.«

»Ich gehe doch nur schnell zum Laden«, entgegnete ich, oder später am Telefon aus London, »ins Büro/nach Manchester/aufs Klo.«

»Na und?«, sagte sie. »In Manchester gibt es auch Mörder, oder nicht?«

Etwa einmal die Woche rief sie nach einer schlaflosen Nacht an, und wir gingen die Routine durch.

»Ich konnte nicht schlafen.«

»Was war?«

»Jemand ist nachts eingebrochen und hat dich verschleppt.«

Oder:

»Jemand hat dich nach der Arbeit auf der Straße entführt.«

Oder einfach:

»Deine Schmutzwäsche.« Je lächerlicher der Grund, desto besser. Eine ihrer Bestleistungen war eine schlaflose Nacht wegen der Schmutzwäsche meines Mitbewohners. Großspurig erzählte ich ihm, meine Mutter hing so sehr an mir, dass sie vor Sorge, ob er saubere Sachen hätte, nicht schlafen konnte. Ich erinnere mich an sein nervöses Kichern.

Gelegentlich versagte ihr witziger Ton. Einmal im Auto auf dem Rückweg von Oxford: »Sei mir nicht böse, aber ich konnte nicht schlafen.«

Ich war sofort auf hundertachtzig. »Verdammt, Mama«, sagte ich. »Ich hatte ein Rendezvous. EIN RENDEZVOUS.«

Meine Mutter sah mich reumütig an. »Ich dachte, er schlitzt dich auf und stopft dich unter die Dielen.« Sie spielte auf einen Fall an, der kürzlich Schlagzeilen gemacht hatte, als ein Mann in Oxford seine Freundin ermordet, wie eine Bauchrednerpuppe zusammengefaltet und in einem Koffer unter seinem Bett versteckt hatte. Die Sache mit den Dielen war ihre Zudichtung, vermutlich inspiriert von Jack the Ripper.

»Ich erzähle dir gar nichts mehr, wenn du dich so benimmst.«

Sofort löste sich ihre Reue in Luft auf. Ein warnender Blick. »Entführungen passieren, oder etwa nicht? Und Morde auch.« Da war es wieder, zwischen uns im Wagen, das große malvenfarbene Schweigen am Rand meiner bekannten Welt. »Solche Dinge passieren.«

»Mir passieren sie nicht.«

Sie sah mich an, mit jedem Gran Liebe, das in ihr steckte.

»Nein. Dir nicht.«

Mum, ihre Schwester Fay (mit riesiger Hipster-Brille) und Fays Exmann Frank auf dem Trafalgar Square, bevor ich geboren wurde

2 Südafrika 1932–1960

Als offizielle Begründung für ihre Emigration nannte meine Mutter die Politik. »Ich hielt die Politik nicht aus«, sagte sie und verwies auf März 1960, als bei einer friedlichen Demonstration gegen die Apartheid im Township Sharpeville 69 Demonstranten erschossen wurden. Sie sagte, sie war bei ein paar Treffen gewesen und musste sich entscheiden, ob sie blieb und sich engagierte oder ob sie ging. Das war die Geschichte, die sie erzählte.

Keiner aus ihrer Familie war je in England gewesen. Die Familie ihres Vaters kam aus den Niederlanden. Die Seite ihrer Mutter, sagte sie, war französisch. Doch wie die meisten englischsprechenden Weißen in der Kolonie hatte sie England immer als Herkunftsort betrachtet. Sie las viel, hatte sich durch die englischen Romane des 19. Jahrhunderts gepflügt. Sie identifizierte sich mit Jane Eyre, und noch mehr mit Bertha Mason, wenn auch kein bisschen mit Cathy aus Sturmhöhe, die sie mit ihrem Theater am Fenster für affektiert hielt. Sie hätte sich Virgina Woolfs Bemerkung über Katherine Mansfield angeschlossen: Dass diese nach ihrem Tod angeblich als Geist umging, sei typisch für sie – sich bei einem »billigen posthumen Leben« erwischen zu lassen. Ihre Lieblingsheldin bei Jane Austen war Elizabeth Bennett, weil sie einen so ausgeprägten Mangel an Hysterie aufwies.

Ich wusste, dass meine Mutter in Durban geboren wurde, im Haus ihrer Tante Kathy, und dass ihre Mutter, als sie zwei war, an Tuberkulose starb. Ich wusste auch, dass ihr Vater wieder heiratete, als sie ungefähr fünf war. Doch von seiner zweiten Frau wusste ich nichts – woher sie sich kannten, woher sie stammte oder sonst etwas, das über ihren Vornamen, Marjorie, hinausging. Meine Mutter verlor kein Wort über sie, auch wenn es ihre Stiefmutter bestimmt nicht leicht hatte. Nach der Hochzeit mit meinem Großvater war sie mehr oder weniger zwölf Jahre schwanger, und wie viele älteste Geschwister in Familien dieser Größe musste meine Mutter für manches ihrer Halbgeschwister die Ersatzmutter spielen.

Sie redete nie von Halbgeschwistern. Sie nannte sie »meine Brüder und Schwestern«.

Falls es mir komisch vorkam, dass wir nichts von ihnen sahen oder hörten, dachte ich nicht weiter darüber nach. Wie bei den meisten Kindern war für mich das Leben meiner Eltern vor meiner Geburt wie ein Gerücht, an das ich nicht wirklich glaubte. Wenn ich einen Gedanken an die Kindheit meiner Mutter verschwendete, dann daran, dass sie sich lustig anhörte, ein Großfamilienidyll wie bei den Waltons.

»Wir lieben dich, wir lieben dich!« Meine Mutter als Achtjährige mit ihrem Bruder Michael

Meine Mutter war groß, schlank, nicht unbedingt sportlich, aber sich ihrer Stärke bewusst. Als Kind war sie hellblond gewesen, und egal was sie mit ihrem Haar anstellte, es wollte sich nicht locken. Damals war die Ära von Shirley Temple, und meine Mutter präsentierte es als die Tragödie ihrer Kindheit: glattes Haar. Dafür hatte sie große braune Augen und hohe Wangenknochen, und einmal, als sie den Schulhof verließ, riefen ihr zwei kleine Jungs hinterher: »Wir lieben dich, wir lieben dich!«

Ihr Lieblingsfach war Mathematik. Sie lernte fleißig und wetteiferte jede Woche mit einem Mädchen namens Stella um den Platz der Klassenbesten, doch während Stella begabt war, sagte meine Mutter, musste sie dafür büffeln. Und dann sah sie mich mit diesem bedeutungsvollen Blick an. Ach, hör auf, dachte ich. Sie wollte Krankenschwester werden, doch der Lehrer nahm sie beiseite und sagte, Unsinn, du solltest Ärztin werden. Da sie fast durchgängig im Englisch sprechenden Natal im Südosten des Landes zur Schule ging, hatte sie nie Afrikaans gelernt – was sie nicht daran hinderte, Jahrzehnte später am Hotelpool in Mallorca die niederländischen Gäste zu erschrecken, indem sie sie in Smalltalk zu verwickeln versuchte, während ich mich hinter meinem Taschenbuch verkroch und so tat, als wäre ich Spanierin.

Manchmal nannte sie ihren Vater Jimmy. Er hatte in den Goldminen und als Lokomotivführer gearbeitet, und auf Letzteres war sie wohl stolz, denn diesen Beruf trug sie auf ihrer Heiratsurkunde ein. Sie zeigte mir ein Gedicht, das er geschrieben hatte und ihr gab, als sie Südafrika verließ. Es hatte den Titel »Gruß der Morgendämmerung« und war voller sentimentaler Beschreibungen des Himmels und der Natur. »Wahrscheinlich hat er es irgendwo abgeschrieben«, sagte sie bitter, ein seltener Ton in ihrer Stimme. Die meisten ihrer Erinnerungen klangen fröhlicher.

Sie erzählte mir, dass ihr Bruder Tarzan kannte, und ich glaubte ihr. (Mein Vater versuchte mitzuhalten, indem er sagte, sein Bruder kenne Kermit den Frosch, aber das glaubte ich nicht. Sein Bruder lebte siebzig Kilometer entfernt in London, und Kermit, wie jeder wusste, bei Miss Piggy in New York.)

Sie erzählte mir Geschichten von den Hunden, die sie hatten. Einer starb bei einem Picknick, als er von einem Skorpion in die Nase gestochen wurde. Ein anderer, Caesar, starb, weil ein Nachbar ihm ein Stück mit Glasscherben gespicktes Steak hinwarf. An das Motiv konnte sich meine Mutter nicht erinnern. Einmal hatten sie eine Dänische Dogge, die ein Küken vom Hof adoptierte, das von seiner Mutter verstoßen worden war. Sie nannten das Küken Tarzan. Tarzan schlief in der Beuge des riesigen Vorderlaufs der Dogge, und wenn der Hund sein Futter bekam, hüpfte Tarzan auf den Schüsselrand und aß mit.

»Was wurde aus Tarzan?«, fragte ich. Meine Mutter dachte nach.

»Ich weiß nicht mehr. Wahrscheinlich haben wir ihn gegessen.«

Erst viel später dämmerte mir, dass die Moral der meisten Geschichten meiner Mutter war: Sieh lebendig aus oder stirb.

Sie erzählte mir von Flora, dem Dienstmädchen. Die Familie war arm, sagte meine Mutter, aber sie war weiß, und auch wenn sie nichts hatte, tauchte eine Reihe von herumziehenden schwarzen Frauen auf, die noch weniger hatten, und machte sich in der Hoffnung auf eine Anstellung am Herd an die Arbeit. »Arme Dinger«, sagte meine Mutter. Sie erinnerte sich besonders an Flora. Ihr Mann hatte sie verlassen, und sie tickte nicht mehr ganz richtig. Jeden Tag schleppte sie das Grammophon in den Hof und stellte es neben den Pfirsichbaum, auf den sie kletterte und den Horizont nach ihrer verlorenen Liebe absuchte, während Tony, Mums kleiner Bruder, unten am Stamm Wache stand. »Tony, wo ist mein Mann?«, heulte Flora. »Tony, wo ist mein Maaaaann?!« – einer der meistzitierten Sätze in meiner Jugend –, und das Grammophon spielte: »Hätte ich Engelsflügel, ich würde über die Kerkermauern fliegen …«

Mum als Baby mit ihrem Vater Jimmy

Aus der Zeit nach dem Tod ihrer Mutter und vor der zweiten Heirat ihres Vaters erzählte meine Mutter nur eine einzige Geschichte. Eigentlich ist es mehr ein Bild als eine Geschichte. Sie lebten irgendwo draußen in der Wildnis, ihr Vater hatte Nachtschicht in der Mine, und bei Einbruch der Dämmerung ließ er sie mit einer brennenden Petroleumlampe allein zu Hause. Sie war fünf. Irgendwann in der Nacht ging das Öl zur Neige. »Und ich war im Dunkeln, ganz allein.«

Sie wurde nicht Ärztin. Sie verließ mit sechzehn die Schule und fing eine Ausbildung als Kontoristin an. Sie war noch nie in Johannesburg gewesen, und am Abend vor ihrem ersten Arbeitstag fragte sie ihren Vater, der in der Stadt aufgewachsen war, ob er sie am nächsten Morgen begleitete. Er sagte nein und machte ihr stattdessen eine Skizze, wie sie von der Bushaltestelle in das Büro kam. Ihre erste Mittagspause verbrachte sie in einem Kaufhaus, wo sie mit dem Fahrstuhl hoch- und runterfuhr. Noch nie in ihrem Leben hatte sie etwas so Wunderbares gesehen, sagte sie.

Als sie siebzehn war, bekam ihre Stiefmutter wieder ein Kind, einen Jungen namens Steven, der zu früh geboren wurde und ununterbrochen weinte, sagte meine Mutter; sie erinnerte sich, wie sie ihn stundenlang wiegte und zusah, wie sich die Fontanelle seines weichen Schädels beim Weinen nach innen und außen wölbte. »Fay war mein Baby, Steve war mein Baby.« Sie sang Steve endlos vor, was wohl der Grund dafür war, sagte sie, dass er später völlig schief sang.

Mit Anfang zwanzig zog sie in die Stadt, in eine Wohngemeinschaft mit einer jungen Frau namens Joan, die sie von der Arbeit kannte. Die beiden gingen abends zusammen aus; meine Mutter begann, sich einen Schönheitsfleck ins Gesicht zu malen, bis sie eines Tages auf dem Weg zu ihrer Familie in den Regen kam und der Fleck verschmierte. Ihre Brüder konnten sich vor Lachen nicht halten: »Ist der Schönheitsfleck waschbar?«

Sie wechselte die Stelle. Nebenbei lernte sie für ein Diplom in Buchhaltung. Eine Weile arbeitete sie bei einer Matratzenfirma namens Unterhalter’s (»Gönnen Sie sich Ruhe mit Rosey-Doze«). Später wurde sie Buchhalterin bei einer der größten Kanzleien des Landes, wo sie einer Frau begegnete, deren Namen ich als Kind häufig hörte. Sima Sosnovik hätte eine Heldin von Tolstoi sein können. Sie saß in einem gläsernen Büro mit Blick auf die Buchhalter und wählte meine Mutter aus, um einen Star aus ihr zu machen. Es ist das einzige Mal, dass meine Mutter einem anderen Menschen Verdienst an ihrem Leben zuschrieb, bis auf die generelle Anerkennung der »guten Gene«, die sie seitens ihrer Mutter geerbt hatte. »Sima hat etwas in mir gesehen«, sagte meine Mutter. »Sie hat etwas in mir gesehen und mich gerettet.«

Ihr erster Satz zu meiner Mutter, der wie ein Filmzitat über die Jahre wiederholt und mit russischem Akzent ausgesprochen wurde, war: »Sie machen Ihre Arbeit, als dächten Sie, sie wird kontrolliert.« Meine Mutter fühlte sich ertappt. Es war ein Charakterzug, der sich durch den Rest ihres Lebens zog. In ihren Transaktionen war nie ein Penny, der nicht belegt war. Ihr Scheckbuch war peinlich genau geführt. Sie schrieb alles auf: seit wann der Wasserfilter im Krug war; wie oft eine begrenzt haltbare Plastikschale in der Spülmaschine gewesen war. In ihrem Adressbuch führte sie sorgfältig Buch über jede Geburt, jeden Tod, jede Scheidung und Wiederheirat in der Familie, die sie nie sah oder sprach. Manchmal stand sie an der Spüle und hob plötzlich den Kopf. »Heute hat mein Bruder John Geburtstag.«

»Ich habe ein Elefantengedächtnis«, seufzte sie. Der Fluch der Brillanz.

Sima Sosnovik war die Leiterin der Buchhaltung, ein Posten, der mit Sicherheit eines Tages ihrer gewesen wäre, sagte meine Mutter, wäre sie nicht nach London gezogen. Ich habe ein Foto von Sima Sosnovik auf dem Deck eines Schiffs irgendwann in den 1930er Jahren. Sie wirkt elegant in ihrem Bleistiftrock, mit der Zigarette in der Hand und den roten Locken. Sie sieht aus wie Norma Shearer. Sima Sosnovik.

»Was ist aus ihr geworden?«, fragte ich einmal. Es war gefährlich, bei den Geschichten meiner Mutter vom vorgegebenen Pfad abzuweichen, und sofort verfinsterte sich ihr Gesicht. »Sie ist gestorben«, sagte sie. Ende der Diskussion.

Wie eine Filmheldin: Sima Sosnovik, Mentorin und Freundin meiner Mutter