15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

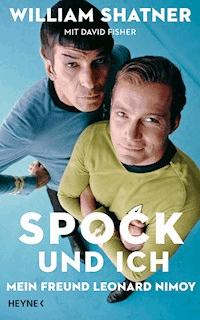

Eine intergalaktische Freundschaft: Captain Kirk über Mr. Spock

Leonard Nimoy wurde durch seine Rolle als Mr. Spock in der Serie

Star Trek berühmt. Mit dem stets auf Logik bedachten Vulkanier schuf er einen Charakter, der wie kaum ein zweiter die Popkultur bis heute prägt. Am Set lernte Nimoy William Shatner alias Captain Kirk kennen, mit dem ihn 50 Jahre lang eine enge Freundschaft verband. Gemeinsam gingen die beiden Männer durch Höhen und Tiefen, beruflich wie privat. Anhand zahlreicher Anekdoten zeichnet William Shatner nun das faszinierende Leben seines besten Freundes nach und zeigt uns den Mann hinter dem unemotionalen Vulkanier: den feinfühligen Poeten, Fotografen, gläubigen Juden und trockenen Alkoholiker.

Eine berührende Biografie und die Geschichte einer großen Freundschaft – nicht nur für

Star-

Trek-Fans!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 374

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Als sich Leonard Nimoy (1931–2015) und William Shatner 1966 am Set von Star Trek kennenlernen, ahnten sie nicht, dass die Serie ihr Leben verändern würde. Nicht nur entwickelte sich eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden Männern. Auch wurden ihre beiden Alter Egos Captain Kirk (Shatner) und Mr. Spock (Nimoy) zu einem festen Bestandteil der Popkultur. Vor allem der unemotionale, stets auf Logik bedachte Vulkanier Mr. Spock, erster Offizier des Raumschiffes USS Enterprise und das Gegenstück zu seinem menschlich-emotionalen Captain, ist bis heute Kult.

Doch auch der Mann hinter Mr. Spock führte ein spannendes Leben, wie William Shatner in dieser liebevollen und äußerst unterhaltsamen Biografie seines besten Freundes zeigt. Shatner beleuchtet die Höhen und Tiefen, durch die Leonard Nimoy als Künstler, Familienvater, gläubiger Jude und Alkoholiker ging, und lässt seine Familie und Weggefährten zu Wort kommen. Zudem gibt er Anekdoten vom Star-Trek-Set zum Besten und gewährt Einblicke in sein eigenes Leben.

Kirk und Spock, Shatner und Nimoy: zwei TV-Ikonen und ihre gemeinsame Geschichte – faszinierend!

Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel Leonard – My Fifty-Year Friendship with a Remarkable Man bei Thomas Dunne Books, an imprint of St. Martin’s Press, New York.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Die Verlagsgruppe Random House weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags für externe Links ist stets ausgeschlossen.

Deutsche Erstausgabe 10/2016

© by William Shatner 2016

Published by arrangement with St. Martin’s Press, LLC. All rights reserved.

© der deutschsprachigen Ausgabe 2016 by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Photo research: Liz Seramur, selected Shots Photo Research, Inc.

Redaktion: Dr. Friedel Wahren

Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie, Zürich,

nach einer Idee von Lloyd Jones, Pan Macmillan Art Department

unter Verwendung eines Fotos von © INTERTOPICS/mptv

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN: 978-3-641-20641-3V002

www.heyne.de

Ich widme dieses Buch einem Menschen, dessen mehr als dreiundachtzigjährige Lebensreise voller Freude und Wut war, voller Zynismus und Idealismus, dem endlosen Strom an sich stetig wandelnden und entwickelnden Emotionen. Wir Menschen leben mit der Last der Vergangenheit – sie ist eine Nervensäge, erzwingt Veränderungen. Leidenschaft verwandelt sich in Gleichgültigkeit, aus Freude wird Sorge, und die Liebe nimmt viele Schattierungen an. All dies sind die miteinander verwobenen Elemente der menschlichen Existenz. So bin ich, so sind Sie, und so war er. Ich widme dieses Buch meinem lieben Freund Leonard Nimoy und seiner warmherzigen Familie.

EINS

Der Tod ist das Ende eines Lebens, aber nicht das Ende einer Verbindung.

ROBERT ANDERSON, DRAMATIKER

Am Ende des zweiten Star-Trek-Films, Der Zorn des Khan, sieht die Enterpriseihrer Zerstörung entgegen. Das Raumschiff hat weniger als vier Minuten Zeit, um der Aktivierung des Genesis-Projektils zu entkommen. Aber wegen ihres beschädigten Warpantriebs ist es nicht schnell genug. Er kann repariert werden – doch das ist eine selbstmörderische Mission. Im Reaktorraum herrscht inzwischen schon eine so hohe Strahlung, dass jeder, der dort Reparaturen ausführt, sterben wird. Als Dr. McCoy zu Spock sagt: »Kein Mensch kann diese Strahlung dort drin aushalten«, antwortet Spock wie immer logisch: »Wie Sie schon so oft bemerkt haben, Doktor, ich bin kein Mensch.«

Nachdem er McCoy mit einem Vulkanischen Nackengriff außer Gefecht gesetzt hat, betritt Spock den Reaktorraum und rettet das Raumschiff und seine Besatzung. Doch es kostet ihn das eigene Leben.

Als Kirk realisiert, was geschehen ist, eilt er hinunter in den Maschinenraum. Spock liegt im Sterben. Die beiden Männer, die im gesamten Universum Seite an Seite gekämpft haben, sind durch eine Glaswand voneinander getrennt. In seinen letzten Augenblicken sagt Spock zu Kirk: »Seien Sie nicht traurig, Admiral, seien Sie logisch. Die Bedürfnisse vieler … sind wichtiger …«

»… als die Bedürfnisse weniger«, vervollständigt Kirk den Satz.

»Oder des Einzelnen«, fügt Spock hinzu und legt die Hand mit einem Vulkanischen Gruß an die Scheibe. Von der anderen Seite legt Kirk seine Hand daran, und es sieht aus, als würden ihre Hände sich berühren. Ein endgültiger Abschied. Mit seinem letzten Atemzug sagt Spock zu Kirk: »Ich war es … und werde es immer sein … Ihr Freund. Leben Sie lang … und in Frieden.«

Am Ende des Dokumentarfilms Mind Meld: Secrets Behind the Voyage of a Lifetime (2001), der einfach aus einem langen Gespräch zwischen Leonard Nimoy und mir besteht und unsere lebenslange Reise an Orte thematisiert, die nie zuvor ein Mensch gesehen hat, befinden wir uns in seinem Arbeitszimmer. Irgendwann zu Beginn des Films betrachten wir eine gerahmte Fotografie von uns in unseren Star-Trek-Kostümen, ein altes Coverfoto des TV Guide. »Das sind wir«, sagte Leonard nachdenklich. »Siamesische Zwillinge.«

»Genau«, stimmte ich ihm zu. »Du und ich, an der Hüfte zusammengewachsen.« Einige Sekunden später füge ich hinzu: »Du und ich, wir haben mehr als unser halbes Leben miteinander verbracht. Ich betrachte dich als einen meiner engsten Freunde, ja, als meinen engsten Freund. Ich habe dich wirklich sehr, sehr gern.«

Leonard war kein Mensch, der in der Öffentlichkeit Gefühle zeigte. Genau wie seine Figur Spock war auch er sehr reserviert. »Geht mir genauso«, war die stärkste Reaktion, zu der er sich in diesem Augenblick durchringen konnte. Aber am Ende derselben Dokumentation stehen wir nebeneinander und blicken in die Kamera, als er mir plötzlich und ziemlich unerwartet den Arm um die Schultern legt und herausplatzt: »Du bist mein bester Freund.«

Mr. Spock und Captain James T. Kirk, die Figuren, die Leonard und ich bei Star Trek verkörperten, waren beste Freunde, und so war es auch im wahren Leben. Wie die Millionen Menschen, die ihn bewunderten, werde auch ich ihn immer vermissen.

Zwischen Leonards und meinem Geburtstag liegen vier Tage. Ich kam zuerst auf die Welt, bin also der Weisere, Reifere und Erfahrenere von uns beiden, während er vor allem gern betonte: »Du bist viel älter als ich.« Zwar erinnerten wir uns später beide nicht mehr daran, aber wir begegneten uns bereits 1964 zum ersten Mal, als wir beide in einer Folge von Solo für O.N.C.E.L. auftraten. Ich spielte einen scheinbar betrunkenen Lebemann, er einen russischen Bösewicht. In unserer ersten gemeinsamen Szene legte ich den Arm um Leonards Schulter, hob mein Martiniglas und nuschelte: »Calvin Coolidge! Wie geht’s, alter Junge? Willst du mal probieren?« Aber unsere Freundschaft, die fünfzig Jahre andauern sollte, begann erst im Juli 1965, als wir unsere erste Star-Trek-Folge zusammen drehten.

Natürlich ahnten wir damals nicht, dass wir einmal beste Freunde werden würden. Genauso wenig war uns bewusst, dass wir dabei waren, zwei der größten Kultfiguren der amerikanischen Kulturgeschichte zu erschaffen. Wir waren einfach zwei Schauspieler, die zur Arbeit erschienen. Ehrlich gesagt hatte ich, bis sich die Freundschaft mit Leonard entwickelte und wenn ich einmal von meinen Ehefrauen absehe, nie einen richtigen Freund. Ich wusste nicht einmal, was das war. Ich hatte niemals jemanden gehabt, dem ich mich emotional völlig öffnen konnte. Natürlich gab es einige wunderbare Menschen, die mir nahestanden, Menschen, auf die ich mich verlassen konnte. Aber mein Innerstes preisgeben, das Geheimste und Quälendste darin, in dem Wissen, dass es im Herzen des anderen genauso fest verschlossen sein wird wie im eigenen, das konnte ich nur bei Leonard. Wir haben drei Staffeln lang miteinander gearbeitet. Während der Dreharbeiten verbringen Schauspieler mehr Zeit am Set als mit ihren Familien. So entwickeln sich ungezwungene Freundschaften. Gemeinsam erträgt man Spott und das Gefühl der Unzulänglichkeit. Man treibt sich gegenseitig über seine Grenzen, um noch bessere Arbeit abzuliefern. Man schlägt sich mit dem Empfang und der Bürokratie herum und bringt am Ende etwas Gutes hervor. Bei all dem lernen viele von uns, einander zu schätzen und sich aufeinander zu verlassen.

Bevor wir Star Trek machten, drehte ich zum Beispiel eine Serie mit dem Titel For the People mit Howard Da Silva, Lonny Chapman und Jessica Walter. Es war eine tolle Arbeit, und die Leute waren meine besten Freunde. Als alles vorbei war, umarmten wir uns, sagten einander, wie viel wir uns bedeuteten, schworen uns ewige Freundschaft – und sahen uns nie wieder. Lange nach Star Trek hatte ich eine Rolle in Boston Legal mit James Spader. Oh, Mann, war ich vernarrt in den! Wir sorgten füreinander, respektierten uns. Außerdem lernte ich von ihm, wie sinnvoll es ist, sich einem Problem zu stellen, anstatt es zu vergraben und zu hoffen, es werde sich in Luft auflösen. Die Rollen, die wir spielten, standen sich so nahe, dass ich vorschlug, wir sollten heiraten, denn wenn ich später einmal senil würde, bekäme er so die Vormundschaft für mich. Fern vom Set standen wir uns nicht ganz so nahe, aber ich betrachte ihn durchaus als einen guten Freund. Riefe ich ihn an und bäte um irgendeinen abwegigen Gefallen, schlüge er ihn mir sicher nicht ab. Als die Serie beendet war, stand fest, dass wir für immer befreundet sein würden. Abgesehen von einigen Ausnahmen haben wir seitdem nichts mehr voneinander gehört.

Das ist typisch für Freundschaften zwischen Schauspielern. Sie tendieren dazu, tief und kurzfristig zu sein. Während der Abschlussparty umarmen wir uns fest und eng, egal, ob Mann, Frau oder Kind – wir haben zusammen gekämpft. Ich hab dich lieb. Ich werde dich nie vergessen. Du wirst für immer mein Freund sein. Aber innerhalb weniger Tage tritt man, wenn man Glück hat, einen neuen Job an, und das Leben füllt sich mit neuen, ebenso wunderbaren Menschen, und man sieht sich nie wieder. Bei jeder Serie, jedem Film und jedem Theaterstück, wo immer ich mitgespielt habe, hatte ich gute Freunde, die ich danach aus den Augen verlor.

Mit Leonard war das nicht so. Der normale Lauf der Dinge wäre gewesen: Nach drei Jahren am Set einer verhalten erfolgreichen Serie hätten wir jede Menge Respekt und positive Gefühle füreinander entwickelt und wären nach Abschluss unseres letzten Drehtags unserer Wege gegangen. Doch es kam anders, es geschah etwas Unvergleichliches. Statt nach der Erstausstrahlung in den Tiefen der Filmgeschichte zu versinken, wurde Star Trek eine der beliebtesten Serien aller Zeiten. Sie wurde ein fester Bestandteil der amerikanischen Kultur. Leonard und ich machten fünf Filme zusammen, von denen er bei zweien Regie führte, ich bei einem. Wir besuchten pro Jahr mehrere Conventions, hatten darüber hinaus weitere gemeinsame Termine und drehten sogar Werbespots. Den Umständen nach hätten wir verschiedene Richtungen einschlagen müssen, aber der beispiellose Erfolg von Star Trek brachte uns immer wieder zusammen.

Unsere Freundschaft wurzelte in vielen Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel hatten wir eine ähnliche Kindheit verlebt. Beide waren wir in einer jüdisch-orthodoxen Immigrantenfamilie der unteren Mittelschicht aufgewachsen, in religiös gemischten Vierteln zweier großer Städte. Beide entdeckten wir den Zauber der Schauspielerei, als wir noch sehr jung waren, und nutzten sie, um unsere emotionalen Bedürfnisse zu stillen. Um unsere Träume zu verwirklichen, setzten wir uns beide über unsere Väter hinweg. Wir hatten unsere Familien, unsere Kinder, unser Zuhause und unsere Ehen, eine starke Arbeitsmoral, das Bedürfnis nach Anerkennung und großen Respekt vor dem Beruf, den wir uns ausgesucht hatten. Wir begleiteten uns durch Ehen und schmerzhafte Scheidungen, wir rangen mit dem Studio, ja, wir bekamen sogar gleichzeitig einen Tinnitus. Vor allem aber teilten wir eine außergewöhnliche Erfahrung, die sehr wenige Menschen in ihrem Leben machen. Wir wurden von denselben Windstößen emporgetragen und umhergestoßen, und es gab außer uns wirklich niemanden, der verstand, was das hieß. Aber unabhängig von allem – vom Erfolg, von der Anerkennung, vom Applaus – verbrachte ich einfach gern Zeit mit diesem Kerl. Leonard war clever, witzig und sympathisch. Er hatte sich allen Herausforderungen seines Lebens gestellt und eine Menge daraus gelernt, und er war so liebenswürdig, diese Lehren mit mir zu teilen.

Ich empfand tiefen Respekt für ihn und bewunderte sein künstlerisches Talent. Es gibt Menschen, die durchs Leben eilen und den verschiedensten Leidenschaften erliegen. Leonards Leben hingegen entfaltete sich langsam, und es entwickelten sich Leidenschaften, die ich nie in ihm vermutet hätte. Als Schauspieler schuf er eine archetypische Figur, die Teil unserer Kultur wurde. Er war ein sehr erfolgreicher Regisseur und ein wunderbarer Fotograf. Er schrieb Theaterstücke, trat darin auf und veröffentlichte Bücher mit eigener Lyrik. Leonard Nimoy war der einzige mir bekannte Mensch, der Shakespeare auf Jiddisch spielen konnte. Er war imstande, die Schönheit von Shakespeares Stücken zu vermitteln, selbst wenn man als Zuschauer kein Wort verstand außer »Oy gevalt, Hamlet«.

Er war mein Freund. Aber dem Projekt Global Family Reunion zufolge waren wir auch entfernte Verwandte. Angeblich bin ich der Großneffe sechsten Grades von der Frau vom Onkel von Leonards Frau Susan. So oder ähnlich. Zugegebenermaßen haben wir darüber nie gesprochen, aber in gewisser Hinsicht waren wir tatsächlich verwandt, waren aus demselben Holz geschnitzt. Uns prägte dieselbe historische Situation. Unsere Lebensläufe wurden vom selben Hass einerseits, vom Mut und von den Sehnsüchten unserer Familien andererseits beeinflusst. Wir stammten von Juden ab, die aus Osteuropa geflohen waren, um der Verfolgung zu entkommen. Leonards Eltern stammten aus dem ukrainischen Dorf Isjaslaw. Seine Mutter und Großmutter wurden unter Heuballen auf der Ladefläche eines Fuhrwerks aus der gerade erst gegründeten Sowjetunion geschmuggelt und schafften es bis nach Amerika. Sein Vater schlich sich zu Fuß über die Grenze, segelte zuerst nach Buenos Aires und dann weiter nach New York. Als Leonards Vater herausfand, dass ein Cousin in Boston einen Friseurladen eröffnete, ließ er sich ebenfalls dort nieder, traf Leonards Mutter wieder und heiratete sie. Genau wie Leonards Familie stammte auch meine Familie aus Osteuropa. Meine Großeltern kamen aus der Ukraine, aus Litauen und der österreichisch-ungarischen Monarchie. Leonard und ich wurden beide im März 1931 geboren.

Wir wuchsen beide im West End auf. Meine Familie lebte im West End von Montreal, seine in dem Bostoner Viertel mit dem gleichen Namen. Mein Vater war im Schmatta-Geschäft und nähte günstige Anzüge für Arbeiter, die nur jeweils einen Anzug besaßen. Leonards Vater hatte einen Friseurladen. Ich wuchs in einer hauptsächlich katholisch geprägten Umgebung auf, während das West End in Boston der Schmelztiegel Amerikas war, wo Italiener, Juden, Polen, Iren, kurz, jeder europäischstämmige Einwanderer lebte. Und sogar, wie Leonard es beschrieb, »eine Prise Schwarzer«. In den meisten Immigrantengemeinden gab es ein starkes Gleichheitsgefühl: Wir besaßen alle nichts. Ich erinnere mich an die Handwagen und die Bettler, den Eismann, der Eisbrocken lieferte, womit die kleinen Truhen kalt gehalten wurden, den Singsang und die Glocken der Händler, die langsam durch die Straße fuhren. Leonard konnte die Sprüche der Händler auf Jiddisch wiedergeben: »Wir haben Garn, wir haben Nadeln, wir haben Stoff, wir haben Schleifen. Was benötigen Sie? Es ist alles hier auf meinem Wagen.«

Keiner von uns beiden hatte echte Armut erlebt, doch da wir zur Zeit der Weltwirtschaftskrise aufwuchsen, hatten wir genug davon gesehen. Leonard erinnerte sich an die Familien, deren Wohnungen zwangsgeräumt worden waren. Die saßen dann mit ihrem Hab und Gut auf dem Bürgersteig und warteten darauf, dass sie jemand mit einem Fuhrwerk abholte und irgendwohin brachte. Niemand von ihren alten Nachbarn hörte dann jemals wieder von ihnen.

Im Rückblick fällt mir auf, dass ich viel mehr über Leonards Kindheit weiß als er über meine eigene. Leonard war ein wunderbarer Geschichtenerzähler, und er konnte die Menschen und Orte seiner Kindheit sehr lebendig wiedergeben. Im Friseurladen seines Vaters – ein Haarschnitt für fünfundzwanzig Cent, eine Rasur für zehn – gab es drei Stühle, ziemlich extravagant für diese Gegend, aber ein Großteil des Lebens spielte sich im Hinterzimmer ab. Anscheinend war dies der Ort, an dem man sich traf. Dort war immer ein Binokelspiel im Gang, vielleicht auch andere Spiele, über die nicht viel geredet wurde. Wenn jemand knapp bei Kasse war und sich ein paar Mäuse leihen musste, war er hier genau richtig. Leonards Vater war nämlich der Schatzmeister der Genossenschaftsbank der Isjaslaw-Gesellschaft, der die Einwanderer beitraten, um sich wenn nötig gegenseitig zu unterstützen. Leonard erinnerte sich an Menschen, die einmal in der Woche in den ModernBarbershop kamen, um seinem Vater einen ganzen Dollar zu überreichen.

Leonard und sein älterer Bruder wuchsen in einer Wohnung mit ihren Eltern und Großeltern auf. Genau wie bei mir war es ein koscheres Zuhause, wo es vielleicht keinen Luxus gab, aber immer drei verschiedene Teller. Viele jüdische Immigranten im West End, auch Leonards Großeltern, sprachen hauptsächlich Jiddisch, wodurch Leonard die Sprache nahezu fließend beherrschte. Er liebte ihren Klang und wiederholte häufig Redewendungen seiner Großmutter. So zum Beispiel: »Du sollst wie eine Zwiebel heranwachsen, mit dem Kopf im Boden und den Füßen in der Luft.« »Geh und schlag mit dem Kopf gegen die Wand, wenn dir langweilig ist und du nichts zu tun hast.« Zu der Zeit, als wir uns anfreundeten, machte er sich Sorgen, er könne seine Jiddischkenntnisse verlieren. Er suchte sich also eine Jiddisch sprechende Psychiaterin in Los Angeles und bezahlte sie einmal pro Woche für eine einstündige Sitzung, nur um mit ihr auf Jiddisch zu plaudern.

Er war immer stolz darauf, einer aus dem West End zu sein. Er benannte sein Haus am Lake Tahoe und auch sein Boot danach. Menschen wie wir, die in einer solchen Umgebung aufgewachsen sind, tragen die Werte, die uns dort vermittelt wurden, ein Leben lang mit uns. Für Leonard bedeutete dies, ein pflichtbewusster Bürger zu sein, andere zu respektieren, der Gemeinde etwas zurückzugeben, indem man Hilfsbedürftigen unter die Arme griff, hart zu arbeiten und Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen.

Leonard beschrieb seine Eltern als fleißige, hochanständige Menschen, die sich ständig Sorgen um die Zukunft machten. »Alles, was meine Eltern taten, war von Angst überschattet«, sagte er. »›Was kann passieren, wenn man dies oder jenes tut? Sei vorsichtig, sei ja vorsichtig!‹« In seiner Familie war der Großvater Sam Spinner ein echter Charaktertyp. Wenn Leonards Eltern sagten: »Nein, tu das nicht, es ist zu gefährlich«, schob sein Großvater ihm einen Dollar zu und sagte: »Hier, unternimm etwas!«

Sein Großvater war derjenige, der ihn fortwährend antrieb, etwas zu versuchen, etwas zu tun. Er war der Abenteurer der Familie, der als Erster nach Amerika gegangen war und den Rest der Familie einen nach dem anderen nachgeholt hatte. In meiner Familie hatte mein Vater diese Aufgabe übernommen. Er kam mit vierzehn allein nach Amerika und verhalf über viele Jahre hinweg jedem seiner zehn Geschwister ebenfalls zur Überfahrt.

Mein Vater schnitt Stoffe zu und nähte Anzüge. Sam Spinner war Lederschneider. Ich weiß noch, wie Leonard mir erzählte, dass er nach Ablauf seiner ersten Jahre in Hollywood nach Hause kam und sein Großvater sich gebückt und seine Lederschuhe abgetastet habe, um festzustellen, wie erfolgreich er war. Brauchte Leonard neue Absätze, wusste sein Großvater, dass es nicht gut lief.

Und natürlich waren wir beide zu jener Zeit Antisemitismus ausgesetzt. Ich musste mir tatsächlich überlegen, wie ich die Hebräischschule unbeschadet erreichte: Ich ging auf der anderen Straßenseite daran vorbei – und rannte dann über die Straße ins Gebäude. Trotzdem geriet ich in genügend Auseinandersetzungen mit den katholischen Kindern. Ich war hart im Nehmen, und das war sogar mein Spitzname: »Toughie«, zäher Bursche. Leonards Familie gab ihm den Kosenamen Liebe, wie das deutsche Wort. Der Moment, der ihn am nachhaltigsten beeindruckte, ereignete sich während des Zweiten Weltkriegs. Sein Vater ließ plötzlich die Zeitung sinken und sagte leise: »Sie bringen Juden um.« Er meinte die europäischen Juden, von denen viele entfernte Verwandte von uns waren. Unter allen Juden war das Gefühl, das hätte ich sein können, sehr verbreitet. Auf Kinder im Alter von Leonard und mir hatte das eine starke Wirkung. In jüdischen Wohnungen fanden viele geflüsterte Gespräche statt über die Frage, ob Franklin Roosevelt gut für die Juden war. Er wurde in der jüdischen Gemeinde viel dafür kritisiert, dass er die Bahnschienen in die Konzentrationslager nicht bombardiert hatte. Mancher wandte allerdings ein, dann hätte es Klagen gegeben, und er mache sich mehr Gedanken um die Juden als darum, den Krieg zu gewinnen. Das Ergebnis war in jedem Fall, dass die Juden auf sich allein gestellt waren. Sie waren anders, und ich vermute, Leonard empfand das mindestens ebenso stark wie ich. Das gehörte zu unserem gemeinsamen Erbe.

Sowohl Leonard als auch mir rief man alle erdenklichen judenfeindlichen Schimpfwörter hinterher. Solche Erlebnisse erzeugen so etwas wie einen gemeinsamen Hintergrund, und als wir uns kennenlernten, trugen diese Erfahrungen dazu bei, uns zusammenzuschweißen. Es funktioniert fast wie eine emotionale Schnellschrift.

Wir lernten auch den Wert eines Dollars schätzen und erbten eine solide Arbeitsmoral. Später im Leben nahm Leonard mich und die Tatsache, dass ich mit dem Arbeiten nicht aufhören kann, einmal sehr treffend aufs Korn. »Es ist Viertel vor vier«, sagte er auf beste Shatner-Art. »Was steht für zehn nach vier auf dem Plan? Wenn ich hier um sechzehn Uhr zweiunddreißig fertig bin, können wir etwas für zwanzig vor fünf einplanen.« Aber in Wahrheit legte Leonard die meiste Zeit seines Lebens denselben Arbeitseifer an den Tag wie ich. Es lag uns einfach im Blut, uns Sorgen um den nächsten Job, das nächste Honorar zu machen. Im Grunde arbeiteten wir beide unser Leben lang.

Als Heranwachsender war es mein Job, die Anzüge in der Fabrik meines Vaters zu verpacken. Ich bin heute noch sehr stolz auf meine Faltfähigkeiten. Ich habe oft gesagt, wenn es mit der Schauspielerei nichts geworden wäre, hätte ich eine Karriere im professionellen Falten hingelegt.

Als Kind nahm Leonard jeden verfügbaren Job an. Er verkaufte Zeitungen, arbeitete im Kartenladen seines Cousins, putzte Schuhe und stellte Stühle für das Boston Pops auf. Für welche Arbeit auch immer jemand bezahlte, Leonard übernahm sie. Er verkaufte sogar Staubsauger für die Firma Ace. Das Geld besserte die Familienfinanzen spürbar auf. Leonards eindrücklichste Erinnerung an den Tag, als die Japaner Pearl Harbor angriffen, war zum Beispiel, dass er alle Ausgaben des Boston Record verkauft hatte und keine neuen auftreiben konnte.

Keiner von uns beiden war ein besonders guter Schüler. In der echten Welt gab es so viel zu lernen, dass die Schule unsere Aufmerksamkeit nicht ernsthaft fesselte. Aber eine Fähigkeit besaßen wir beide in hohem Maß: Wir konnten reden. Meine Mutter war Rhetoriklehrerin und ließ es sich nie nehmen, meine Aussprache zu korrigieren, und Leonard gewann einmal einen Vortragswettbewerb im Stadtteilzentrum, dem Elizabeth Peabody House, indem er den gesamten Text von Longfellows Sang von Hiawatha auswendig lernte und rezitierte. Schließe ich die Augen, höre ich seine tiefe, melancholische Stimme mit Longfellows Worten spielen, wenn er im Brustton der Überzeugung rezitiert:

An den Ufern Gitche Gumees,

An dem blanken Groß-See-Wasser,

Vor dem Türweg seines Wigwams,

In der luft’gen Sommerfrühe …1

Und dann ist es fast unmöglich, nicht zu lächeln.

Etwas schwieriger, aber auch viel lustiger ist es, sich den wortkargen Mr. Spock vorzustellen, wie er das Gedicht konzentriert, aber emotional völlig unbeteiligt liest.

1 Übersetzung von Ferdinand Freiligrath

ZWEI

Beide unternahmen wir die ersten Schritte in Richtung Zukunft in unseren Stadtvierteln. Die Schauspielerei ist wirklich ein merkwürdiger Beruf: Sein Leben lang versucht man die Leute davon zu überzeugen, man sei ein anderer. Es gibt nie nur einen einzigen Grund, weshalb junge Menschen Schauspieler werden. Natürlich kann es eine Menge Spaß und Spiel sein, aber ich glaube, für die meisten, die den Beruf ernst nehmen, erfüllt er irgendein Bedürfnis. John de Lancie, der für mehrere Star-Trek-Generationen die Figur Q verkörperte und mit Leonard szenische Lesungen großer Theaterstücke veranstaltete, erklärte einmal, er sei Schauspieler geworden, weil »zum ersten Mal in meinem Leben jemand positiv auf etwas reagierte, das ich tat. Ich hielt mich daran fest wie an einem Rettungsring. Dadurch erhielt ich eine Identität.«

Meine Mutter schrieb mich an der Dorothy-Davis-Schauspielschule ein, als ich ungefähr acht Jahre alt war. Wir trafen uns im Keller eines Privathauses. Meine Mutter war selbst eine frustrierte Schauspielerin. Zu Hause trug sie Monologe vor einem Publikum vor, das nur aus mir bestand. Vermutlich glaubte sie, das Theaterspielen sei eine gute Beschäftigung für mich. Ich hatte keine engen Freunde. Wahrscheinlich tat es ihr weh, mich jeden Morgen allein zur Schule gehen zu sehen.

Auch Leonard kam mit acht Jahren zur Schauspielerei. Das Stadtteilzentrum war das Herz der meisten Einwandererviertel. Wie Leonard es beschrieb, als er 2012 die Rede vor Absolventen der Boston University hielt: »Das Stadtteilzentrum war gegründet worden, um Einwanderern einen Zugang zur Kultur zu ermöglichen. Dort fanden Sprachkurse, Kochkurse, Kurse in Küchenhygiene und Zahnpflege sowie Kurse für Bewerbungen statt. Es gab eine Turnhalle und ein Sportprogramm. Und ein kleines Theaterjuwel.« Dort verbrachte man seine Freizeit und lernte, Amerikaner zu sein. Die Einwandererfamilien selbst hatten weder Zeit noch Geld für Kultur.

In der Wohnung von Leonards Familie gab es zum Beispiel keine Bücher. Sie hatten ein Radio und einen alten Plattenspieler, dazu drei oder vier jiddische Schallplatten. Sie spielten dieselbe Platte, eine vom jiddischen Theaterstar Seymour Rexite gesungene Liedersammlung, immer und immer wieder ab. Das Elizabeth Peabody House verfügte über einen Saal mit dreihundertfünfundsiebzig Sitzen, in dem Vorstellungen für Kinder und Erwachsene stattfanden. Leonard besaß eine angenehme Singstimme und hatte im Chor seiner Synagoge gesungen. Bei seiner eigenen Bar-Mizwa sang er so gut, dass er gebeten wurde, die gesamte Zeremonie eine Woche später in einer anderen Schul zu wiederholen. Ich kenne keinen außer ihm, der einen Gastauftritt auf einer Bar-Mizwa hatte!

Anscheinend hing er eines Nachmittags im Gemeindehaus herum, als Darsteller für eine Kindervorstellung gesucht wurden. Er wurde in einen Musikraum gebracht, wo eine Frau am Klavier saß und ihn zum Singen aufforderte. Er erinnerte sich danach nicht mehr, welches Lied er gesungen hatte. Was auch immer es war, es brachte ihm die Hauptrolle in einer Hänsel-und-Gretel-Produktion ein.

Das Theaterspielen fiel ihm leicht. Es war buchstäblich ein Kinderspiel für ihn. Er konnte gut auswendig lernen, er konnte singen, und er trat gern auf. Damals gab es zahlreiche lokale Radioprogramme für Kinder, und wir wirkten beide in einigen dieser Sendungen mit. Während ich Heldentaten bei den Saturday Morning Fairy Tales vollbrachte, widmete Leonard sich den Bibelgeschichten. Das hat natürlich einen gewissen Symbolcharakter. Viele Jahre später sollte ich als Captain Kirk damit beschäftigt sein, auf fernen Planeten Zivilisationen in Not zu retten, während Leonards Mr. Spock die Sitten und Gebräuche von Menschen und Außerirdischen studierte.

Die meisten Berufe haben irgendeine mehr oder weniger vorgegebene Laufbahn. Gewisse Bildungsvoraussetzungen müssen erfüllt sein, handwerkliche Fähigkeiten beherrscht werden, oder man muss eine Lehre abgeschlossen haben. Zu einer Schauspielkarriere dagegen führt kein geradliniger Weg, es gibt auch keinen richtigen oder falschen Weg, man muss keine Prüfungen ablegen. Natürlich ist es wichtig, Talent zu haben, aber das allein genügt nicht. Ich habe viele sehr talentierte Menschen kennengelernt, die einfach nie eine echte Chance bekamen. Häufig geht es einfach nur darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und irgendeine nicht klar definierte Eigenschaft oder den gewünschten Look zu besitzen. In vielen Situationen ist die Vermarktbarkeit genauso entscheidend wie die schauspielerische Begabung. Aber jeder Schauspieler braucht diesen ersten Durchbruch. Für Leonard war es die Begegnung mit Boris Sagal.

Sagal stammte ebenfalls aus der Ukraine. Er studierte Jura in Harvard und interessierte sich für Theater. Er durfte in einem Gästezimmer des Stadtteilzentrums wohnen, das nur eine Zehn-Cent-Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln über den Charles River von der Universität entfernt lag, wenn er dort bei Theaterstücken Regie führte. Er stellte die Besetzung für eine Produktion von Clifford Odets’ Stück Awake and Sing! zusammen und gab dem siebzehnjährigen Leonard die Hauptrolle. Es war das erste Stück für Erwachsene, in dem Leonard mitspielte, und es war wie geschaffen für ihn. Darin wurde die Geschichte von drei Generationen einer jüdischen Einwandererfamilie der unteren Mittelschicht erzählt, die zusammen in einer Wohnung in der Bronx leben. Leonards Figur, Ralph Berger, ist ein idealistischer junger Mann, der Materialismus ablehnt, aber Geld braucht, um sich seine Freiheit zu erkaufen. Als ich Leonard in meiner Fernsehsendung Raw Nerve interviewte, berichtete er, welche Auswirkungen das Stück auf sein Leben hatte.

»Ich dachte, das ist wirklich interessant. Es geht um Menschen wie mich … Es geht um unsere Lebensart, um den Druck, die Liebe, den Hass, die Wut, den Frust und die Angst. Der junge Kerl, den ich spiele, hat dieselben Sorgen wie ich: Was soll ich mit meinem Leben anfangen? Wer will ich sein? … Nachdem die Aufführungen vorbei waren, ging ich zum Theater, um mein Kostüm zu holen, die Kleidung, die ich im Stück getragen hatte. Es war meine eigene. Das Theater war vier oder fünf Blöcke entfernt von meinem Zuhause in Boston … Mir wurde klar, dass ich in die falsche Richtung ging. Ich merkte, dort fühlte ich mich wohler als zu Hause. Ich wollte das tun, was dort im Theater stattfand. Nicht das, was sie zu Hause taten. Dort gab es nichts für mich. Ich musste dort weg. So begriff ich, dass ich raus musste.«

Auch Boris Sagals Leben veränderte sich durch diesen Job. Er brach das Jurastudium ab, ging an die Yale School of Drama, wurde ein erfolgreicher Film- und Fernsehregisseur und arbeitete später wieder mit Leonard zusammen.

Zufällig war ich etwa im gleichen Alter wie Leonard, als ich die erste ernst zu nehmende Rolle meiner Laufbahn bekam – in einer Produktion von Clifford Odets’ Waiting for Lefty, einem gewerkschaftsfreundlichen Stück, das in einem kommunistischen Versammlungssaal in Montreal aufgeführt wurde. Beide Stücke von Odets hatten eine starke politische Aussage, aber mir war das völlig egal – und Leonard vermutlich auch. Zumindest damals. Sie stellten eine Gelegenheit dar, auf der Bühne zu stehen und zu spielen, alles andere war unwichtig.

Viele Jahre später durchlief Leonards Sohn Adam ebenfalls die Entwicklung vom Anwalt zum Regisseur. Seine Fernsehkarriere war gut gestartet, als er, wie er sich erinnerte, »ein Angebot bekam, eine unabhängige Produktion zu machen, die mich meiner Meinung nach nicht weiterbrachte. Es fühlte sich an wie ein Rückschritt, und ich wollte schon ablehnen, da fragte mein Vater mich: ›Hast du ein anderes Angebot?‹

›Nein‹, antwortete ich.

›Dann mach den Job! Du nimmst den Auftrag an, weil du ihn brauchst. Du kannst dir keinen Stillstand leisten. Und außerdem garantiere ich dir, dass du dabei entweder etwas lernst oder jemanden triffst, der dir hilft. Nimm den Auftrag an! Lehn keine Arbeit ab, wenn du keine andere hast!‹«

Wenn es ein Mantra für Schauspieler gibt, dann ist es das: Mach den Job! Wir alle lebten danach, wenn auch die meisten von uns lange Zeit nicht sonderlich erfolgreich.

1949 wurde Leonard für die Komödie John Loves Mary engagiert, die in der Synagoge seiner Gemeinde aufgeführt wurde. Der Regisseur, Alysso Ristad, war ein Student am Boston College. Ristad lud den Leiter des dortigen Hochschultheaterprogramms, einen Jesuitenpater, dazu ein, sich das Stück anzusehen. Nach der Vorstellung bot der Pater Leonard ein Teilstipendium im Wert von 37,50 Dollar an, um den Sommerkurs für Schauspiel am Boston College zu besuchen. Das klingt toll, aber Leonard musste dieselbe Summe noch einmal aufbringen, was für ihn damals eine ganze Menge war. Leonard beschreibt das West End immer als ein Dorf, in dem die Menschen sich umeinander kümmerten. So war es auch in diesem Fall. Der Leiter eines anderen Stadtteilzentrums willigte ein, ihn zu unterstützen. Der Kurs vermittelte ihm die nötigen professionellen Grundlagen. Wie er sich erinnerte: »Es waren umwerfende acht Wochen Theater mit Schauspielunterricht, Einführungskursen in Kulissenbau, Bühnenbildgestaltung und Beleuchtung.«

Am Ende jenes Sommers bot man Leonard ein Stipendium für den Besuch des College an, aber er hatte sich bereits entschieden: Er würde nach Hollywood gehen, um Schauspieler zu werden. Diese Entscheidung bereitete seinen Eltern »Kummer«, wie er einmal sagte. Schauspieler? Wer wird schon Schauspieler? Das ist kein Beruf für einen netten jüdischen Jungen. Bleib in Boston!, sagten sie zu ihm. Geh aufs College! Wie die meisten Einwanderereltern wollten sie, dass er einen anständigen Beruf ergriff, am besten Arzt oder Jurist. Sein älterer Bruder hatte seinen College-Abschluss gemacht und war Chemieingenieur geworden. Das war etwas Ordentliches – im Gegensatz zur Schauspielerei.

»Die Reaktion meines Vaters war erstaunlich«, sagte Leonard. »Er warnte mich: ›Du wirst mit Zigeunern und Landstreichern herumhängen.‹ Ich begriff, dass seine Vorstellung von Schauspielern sich auf Leute bezog, die als Kompanien nach Isjaslaw kamen, in Dörfer und Städte, auf dem Marktplatz ihre Vorstellungen gaben, danach den Hut herumgehen ließen – und dann vielleicht einen Laib Brot einsteckten oder mit der Tochter des Bürgermeisters schliefen und am nächsten Morgen verschwunden waren. Darin sah er keine Zukunft. Und dann gab er mir einen Rat: ›Lerne Akkordeon spielen!‹ Denn wenn ich Akkordeon spielte, verdiente ich immer etwas mit meinen Auftritten bei Bar-Mizwas und Hochzeiten. Damit erklärte ich mich einverstanden, denn ich konnte nachvollziehen, was in meinem Vater vorging.«

Es war Leonards Großvater, der Leonards Eltern die Stirn bot und seinem Enkel sagte, er solle gehen, tätig werden und sein eigenes Leben führen. Leonard bewahrte stets eine kleine Reißverschlussbörse auf, die sein Großvater aus Lederresten genäht hatte. Sie war eines seiner wichtigsten Besitztümer. »Er stand immer auf meiner Seite«, sagte Leonard über seinen Großvater.

Man stelle sich nur die verzweifelte Leidenschaft vor, die Leonard vermutlich empfand, als er seine Eltern und alle ihm bekannten Menschen hinter sich ließ, um nach Kalifornien zu gehen und diesen seltsamen Beruf auszuüben, über den er eigentlich kaum etwas wusste. Die Welt war damals so anders. Hollywood existierte genauso als Fantasie wie als echter Ort. Es war nicht einfach, durchs Land zu reisen. Fliegen war viel zu teuer, und die Züge brauchten mehrere Tage. Telefonieren kostete so viel, dass die Leute im Osten bis nachts warteten, wenn die Preise niedriger waren, und dann der Telefonistin in feierlichem Tonfall sagten: »Ein Ferngespräch, bitte.«

Am härtesten traf ihn wohl der Abschied von seiner Mutter. Es gibt ein jiddisches Gedicht von Itzik Manger2, das Leonard sehr mochte. Es ist aus der Perspektive eines Jungen geschrieben, der einen Baum sieht: »Trostlos steht der Baum allein, wenn die Stürme wüten.« Er beschließt, ein Vogel zu werden, sich auf dem Baum niederzulassen und ihn mit seinem schönen Gesang zu trösten. Aber seine Mutter protestiert und weint: »Auf dem Baume wirst du mir doch erfrieren müssen!« Sie zwingt ihn, Winterkleidung anzuziehen, Stiefel, einen Schal und eine Mütze, und das Ergebnis ist: »Meine Flügel sind zu schwer … Ihre Liebe ließ mich wohl nicht zum Vogel taugen.« Leonard identifizierte sich mit diesem Gedicht. »Ich bin davongekommen«, sagte er, »aber es war hart. Sehr hart.«

Zusätzlich zu den sechshundert Dollar, die Leonard aus seiner Zeit als Staubsaugervertreter gespart hatte, besaß er das Geld aus dem Verkauf seines geliebten stahlblauen Fords an seinen Freund Henry Parker. Er kaufte sich für hundert Dollar eine Zugfahrkarte nach Los Angeles. Seine Eltern begleiteten ihn zum Bahnhof, und seine Mutter stand weinend auf dem Bahnsteig, als der Zug anfuhr. »Ich war ein Abenteurer, der in eine andere Welt aufbrach«, sagte er. »In die Welt der Schauspielerei.«

Es gibt in Amerika im Grunde genommen nur zwei Orte, an denen Schauspieler Arbeit finden können: Hollywood und New York. Hollywood war das Zentrum der Filmindustrie, New York die Stadt des Theaters. Das Fernsehen etablierte sich gerade an beiden Orten, aber für einen Schauspieler galt es als unwichtig und nicht besonders prestigeträchtig. Ein bekannter Schauspielerwitz erzählt von Schauspielern aus New York, die in ein Auto steigen, um nach Kalifornien zu fahren, während sich gleichzeitig einige Schauspieler auf den Weg von Hollywood nach New York machen. Als die beiden Autos in Kansas City aneinander vorbeifahren, lehnen sich alle Schauspieler aus dem Fenster und rufen: »Kehrt um!«

Weder Leonard noch ich wurden Schauspieler, weil wir daran glaubten, eines Tages Stars zu sein und ein Vermögen zu machen. Leonard sagte immer, er habe es sich zum Ziel gesetzt, mit der Schauspielerei zehntausend Dollar im Jahr einzunehmen. Meine Vorstellung lag bei hundert Dollar pro Woche. Uns lockte nicht die Aussicht, berühmt zu werden und Geld zu verdienen – es gab schlicht und einfach nichts anderes, was uns so erfüllte und was wir mit unserem Leben anfangen konnten. Wir waren eben Schauspieler.

Meine Erfahrungen ähnelten denen von Leonard in erstaunlicher Weise. Ich studierte im dritten Jahr an der McGill University in Montreal, als ich meinem Vater mitteilte, ich wolle Schauspieler werden. Er war am Boden zerstört und versuchte es mir auszureden. »Die Schauspielerei ist keine anständige Arbeit für einen Mann«, sagte er. Ich würde es nicht schaffen, meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Ich würde ein Dasein fristen wie einer dieser fahrenden Musikanten und nie ein echtes Zuhause haben. Wollte ich kein normales Leben mit einem Zuhause und einer Familie? Man muss ihm zugutehalten, dass er mich ziehen ließ. Als er schließlich akzeptierte, dass ich es vollkommen ernst meinte, sagte er, was auch geschehen mochte, ich könne immer nach Hause kommen. Er bat mich nur, kein Schmarotzer zu werden und anderen Menschen oder dem Staat nicht auf der Tasche zu liegen. Das war seine Art, mir zu sagen: Sei ein Mann!

Während Leonard in den Westen ging, nach Kalifornien, machte ich mich auf in den Süden, nach New York. Meine Karriere verlief ab diesem Zeitpunkt ganz anders als seine. Ich arbeitete im Sommer bei verschiedenen Theaterproduktionen in Kanada und im Winter als Mitglied des Canadian National Repertory Theatre – als ein sehr, sehr unbedeutendes Mitglied. Aber jeden Tag lernte ich etwas Neues für mein Handwerk dazu. Nach drei Jahren wurde ich zum Theater des Shakespeare-Festivals in Stratford, Ontario, eingeladen, das damals bereits als eins der besten Repertoiretheater der Welt anerkannt war. Eines Tages fuhr ich während eines gewaltigen Unwetters nach Toronto und überquerte eine Brücke, da raste ein gigantischer Lkw aus der Gegenrichtung an mir vorbei. Von seinen Rädern spritzte Wasser hoch. Die Kombination aus massivem Wasserdruck und dem Luftstrom des Lkws drängten mich beinahe in den Ottawa River. In dem Moment wurde mir etwas bewusst: Wenn mein Auto im Fluss gelandet wäre, hätte ich keinerlei Spuren auf der Erde hinterlassen. Außer meiner Familie gab es niemanden, dem ich wirklich wichtig war. Ich hatte keine engen Freunde. Zwar kannte ich viele Menschen, hatte mit ihnen zusammengearbeitet und bestimmte Erlebnisse geteilt, aber niemand würde mich vermissen, wenn ich im Fluss verschwand. Und umgekehrt genauso: Niemand außerhalb meiner Familie stand mir so nahe, dass ich ihn vermissen würde, wenn ihm etwas widerfuhr. Diese Erkenntnis hinterließ ein schreckliches Gefühl der Leere in mir, aber ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie ich diese Situation ändern sollte.

In Stratford bekam ich schließlich eine erste Hauptrolle. Im Jahr 1955, meiner dritten Spielzeit, hatten wir Marlowes Tamburlaine the Great auf dem Programm. Anthony Quayle spielte die Hauptfigur, ich einen seiner Anhänger. Das Stück war so erfolgreich, dass wir in das größte New Yorker Theater umzogen, das Winter Garden. Die geplante zwölfwöchige Laufzeit wurde auf acht Wochen verkürzt, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits mehrere Jahre regelmäßig Engagements gehabt und bewiesen, dass ich von der Schauspielerei leben konnte. Zumindest, solange ich nur eine Mahlzeit am Tag brauchte.

Für Leonard in Los Angeles war es viel härter. Er schrieb sich an dem früher sehr angesehenen Pasadena Playhouse ein, war aber bald desillusioniert. Vor ihrem dritten Jahr durften die Studenten nicht auf der Hauptbühne spielen. Zufällig liefen gerade die Proben für eine Produktion derselben Komödie, in der Leonard in Boston aufgetreten war, John Loves Mary. Aber die Art, wie das Stück dort aufgezogen wurde, gefiel ihm nicht. »Ich dachte«, sagte er, »hier muss ich drei Jahre studieren, um auf diesem Niveau zu arbeiten, dabei kann ich es jetzt schon besser.« Nach sechs Monaten brach er das Studium ab. Wenige Jahre später wurde die Schule geschlossen.

Man studiert Jura und wird Jurist. Man studiert Wirtschaftswissenschaften und wird Unternehmer. Man studiert Schauspiel und wird Kellner, Taxifahrer, oder – wie in Leonards Fall – man arbeitet in einer Eisdiele. Leonard zog in ein günstiges Wohnheim in einer Nebenstraße des Sunset Strip. Die meisten der dortigen Bewohner waren genau wie er: junge Schauspieler, die sich den Durchbruch oder zumindest einen eigenen Agenten versprachen. Es war hart. Leonard besuchte alle Schauspielagenturen und –manager, verteilte sein 8x10-Porträt auf der Jagd nach einer Gelegenheit. Den gleichen Weg waren bereits unzählige junge Männer und Frauen gegangen, in der Hoffnung, groß herauszukommen. In den meisten Fällen geschieht das nie. Nur gut, dass sein Großvater nicht vorbeischaute und seine Schuhsohlen überprüfte.

Leonard betrachtete sich eher als Charakterdarsteller denn als Schönling in einer Hauptrolle. Er sagte immer, seine Vorbilder als Heranwachsender seien Paul Muni und Lon Chaney gewesen, Schauspieler, die jede ihrer Figuren sorgfältig entwickelten. Nicht die Hauptrolle anzustreben, sondern Nebenrollen, war vor Leonards Hintergrund eine interessante Entscheidung. Als er einmal in einem Interview über dieses Thema nachdachte, sagte er: »Ich bin ein Zweitgeborener, der dazu erzogen wurde, seinen älteren Bruder mit Respekt zu behandeln und ihn nicht zu belästigen. Ich durfte ihn nicht in den Schatten stellen. Ich musste mich zurückhalten. Meine Schauspielkarriere war also von vornherein darauf angelegt, die Nebenrolle zu spielen, ein Charakterdarsteller zu werden.« Das schien in Leonards Persönlichkeit zu liegen – sicher wusste er die Vorteile seines Erfolgs zu schätzen, aber ich sah nie, dass er sich verhielt wie ein Star. Im Gegenteil. Als ich ihn auf einer Star-Trek-Convention beobachtete, fiel mir auf, dass er angesichts der Bewunderung, die ihm seine Fans entgegenbrachten, in gewisser Weise verwundert oder sogar amüsiert zu sein schien. Ich dagegen war der einzige Sohn der Familie, meine beiden Schwestern und meine Mutter vergötterten mich. Ich fühlte mich schon als Kind immer wie ein Hauptdarsteller.

Leonards Problem lag darin, dass die Agenturen nach Hauptdarstellern suchten, nicht nach Charakterdarstellern. Er fand keinen Agenten, der ihn vertreten wollte und zu Castings schickte. Deshalb musste er jede Arbeit annehmen, die er bekommen konnte. Einer seiner Kollegen in der Eisdiele stellte ihn zum Beispiel einem Produzenten der Pinky Lee Show vor, einer halbstündigen Kindersendung. Es war die übliche lustige Unterhaltung für Kinder, ein Liedchen, ein Tänzchen, ein bisschen über die Hose geschüttetes Mineralwasser, ein paar kurze Sketche. Leonard Nimoys erster Auftritt im Fernsehen als professioneller Schauspieler war die Rolle von Knuckles, einem gemeinen Gauner, der Pinky Lee verfolgt, weil er und seine Bande fälschlicherweise glauben, sie habe das von ihnen gestohlene Geld gefunden. Er wurde Knuckles genannt, weil er ständig seine Finger knacken ließ – in Wirklichkeit ein Soundeffekt, der aus dem Off erzeugt wurde, indem man Spankörbchen für Erdbeeren zerdrückte. Sie probten vier Tage lang und drehten am vierten Abend. Für diesen Auftritt bekam er fünfzehn Dollar.

Natürlich kannte ich Leonard damals noch nicht, aber ich bin mir absolut sicher, dass er der bestmögliche Knuckles war. Ich nehme an, dass nie jemand seine Knöchel unheilvoller knacken ließ als er. Leonard hatte gewaltigen Respekt vor seinem Beruf. Er nahm jeden Auftritt ernst – selbst einen Sketch in einer banalen Kindersendung. Fast fünfzehn Jahre später, als Gene Roddenberry ihn engagierte, damit er einen Außerirdischen mit bemerkenswert großen Ohren verkörperte, eine Figur, die ein anderer Schauspieler leicht zu einer Lachnummer gemacht hätte, war es genau diese Herangehensweise, die Spock jene Würde und Menschlichkeit verlieh, die ihn so einzigartig und interessant machten.

Zu Beginn unserer Zusammenarbeit war es Leonards persönlicher Einsatz für die Figur, der beinahe zu einem schwerwiegenden Zerwürfnis zwischen uns geführt hätte: Einmal wagte ich es, Spock nicht mit dem nötigen Respekt zu behandeln. Diesen Fehler beging ich kein zweites Mal.

Damals gaben die meisten Schauspieler nicht viel aufs Fernsehen. Leonard hatte nicht einmal ferngesehen, bis er ins Wohnheim gezogen war. Beim Fernsehen gab es keine echte Arbeit für einen Schauspieler. Es bestand hauptsächlich darin, dass Menschen unverwandt in die Kamera blickten und redeten oder dass Discjockeys Platten auflegten. Eine Kamera zoomte auf den Plattenteller und zeigte die rotierende Schallplatte, während die Musik ablief. Neigte sich das Lied dem Ende zu, wurde die Kamera auf den Discjockey gerichtet, der einige Worte sagte und eine neue Platte auflegte.

In Leonards zweitem Fernsehauftritt war er Teilnehmer einer Sendung, in der angehende – und manchmal schier eingehende – Jungschauspieler eine vorgegebene kurze Szene spielen mussten, die dann von einer Jury bewertet wurde. Es beweist, wie weit sich das Fernsehen in den letzten fünfundsechzig Jahren entwickelt hat, dass es im Grunde genommen dasselbe Format war wie American Idol oder Dancing with the Stars. In dem Sketch gräbt Leonard ein Loch in den Keller seines Hauses, als seine extrem nervige Frau die Treppe herunterkommt und ihn fragt, was er da tue. Seine Reaktion war vermutlich ein böses, wissendes Lächeln.

Der Gewinner jener Woche war übrigens ein Sänger, der ein Broadway-Medley zum Besten gab.

Für das Fernsehen arbeitete ein Schauspieler, um ein paar Dollar zu verdienen, während er echte Aufgaben auf der Bühne oder – wichtiger noch – beim Film suchte. Aber niemand lehnte auch nur eine dieser Möglichkeiten ab. Wie Leonard wusste, konnte jeder Job unter Umständen in eine ganz andere Richtung führen. Eines Tages fragte eine junge Schauspielerin aus dem Wohnheim ihn zum Beispiel: »Kannst du fechten?« Fechten? Natürlich. Wer kann das nicht? Wahrscheinlich hätte sie ihn nahezu alles fragen können, außer vielleicht: »Kannst du ein Passagierflugzeug steuern?«, und die Antwort wäre ein ernst gemeintes »Natürlich« gewesen. Möglicherweise hätte er sogar diese Frage mit »Ja« beantwortet und wäre ein hervorragender Pilot geworden. Tatsächlich war er während der Highschool im Fechtklub gewesen, wo allerdings ein dünnes Florett anstelle eines Säbels verwendet worden war.

Er wurde in einer Kindertheater-Produktion von Die drei Musketiere als d’Artagnan besetzt, die an vier Samstagen jeweils morgens lief. Es gab keine Gage, aber es war eine Gelegenheit, auf einer Bühne vor Publikum aufzutreten. Ein Publikum, das aus Kindern bestand, aber immerhin ein Publikum. Einige Wochen später ging er zu einem offenen Vorsprechen für die Filmversion einer sehr beliebten Radio- und später Fernsehsendung mit dem Titel Queen for a Day.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: