Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

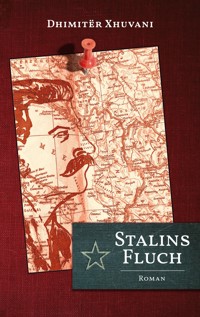

Das finsterste Albanien, das Sie je gesehen haben... Wir schreiben das Jahr 1953. Die kommunistische albanische Führung steht nach einem Bombenanschlag auf die sowjetische Botschaft noch immer unter Schock. Zahlreiche Köpfe mussten bereits rollen. Als ein Verdächtiger verhaftet wird, wittert der ehrgeizige, aber suspendierte Untersuchungsbeamte Ridvan Geseri die letzte Chance, um seine Karriere zu retten. Doch die Dinge sind verwickelt: Der junge Grigor hatte sich aus seinem Heimatdorf auf den Weg in die Hauptstadt Tirana gemacht, um sich dem Verhängnis entgegenzustellen, das schwer über seiner Gemeinde liegt. Als der sowjetische Führer erkrankt, sehen sich die Dorfbewohner gezwungen, Stalin ihre Lebensjahre zu opfern - und tatsächlich werden bald die ersten hinweggerafft. Wird es Grigor gelingen, den Fluch aufzuhalten? In den Fängen der Staatssicherheit und des sadistischen Vernehmers beginnt ein Wettlauf um die Lebenszeit. Stalins Fluch ist ein Thriller, in dem bald nicht mehr auszumachen ist, was der Realität in einer Diktatur entspricht und was sonst nicht mit rechten Dingen zugeht. Aus dem Albanischen von Florian Kienzle

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INHALT

1. Katz und Maus

2. Die Botschaft

3. Der Junge mit dem Beutel

4. In Aufruhr

5. Ein Untersuchungsbeamter muss auch mal nach Hause

6. Das Verhör

7. Es steht schlecht um den Genossen Stalin

8. Der gute Hirte und seine Herde

9. Ein Leben im Sarg

10. Die Totenwache

11. Die Dorfkirche

12. Çiliana

13. Um Kopf und Kragen

14. Abschiednehmen

15. Grigors Zauber

Interview:Ein Tunnel am Ende des Lichts

Glossar

Furchtbar ohnegleichen ist das Mysterium des Todes, wo die Seele von der Harmonie mit dem Leibe gewaltsam getrennt und das natürliche Band des Zusammenhalts zerschnitten wird …

Ich weine und klage, wenn ich des Todes gedenke und in den Gräbern vermodern sehe unsre ursprüngliche Schönheit, in der wir Gott abbilden, jetzt aber entstellt, ohne Ansehen und Gestalt. Wie unbegreiflich! Welches Mysterium ist da über uns geschehen? Wie sind wir überantwortet dem Verderben und unter das Joch des Todes gekommen?

(aus dem Leichenbegängnis)

1. KATZ UND MAUS

Die ersten Sonnenstrahlen drangen ins Zimmer und fielen auf die Augen des ehemaligen Untersuchungsbeamten Ridvan Geseri. Er wachte auf und spürte das Gewicht des nackten Körpers seiner Frau. Ridvan schob ihn weg, konnte aber immer noch nicht frei durchatmen. Er stand auf, ging zur Jalousie am Fenster und blickte auf die ruhige Straße, den breiten Gehweg und die hohen, schweigenden Eisengitter der sowjetischen Botschaft. Er seufzte. Auf dem Gehweg war nichts Verdächtiges zu sehen. Wie immer stand ein Polizist am Anfang und einer am Ende der Straße. Auch die beiden Wachhabenden in Zivil drehten ihre Runden. Leute kamen und gingen und wechselten vom Trottoir auf die Straße, sobald sie sich dem Botschaftsgebäude näherten. Diese Gewohnheit hatte sich nach dem Bombenattentat eingebürgert und war durch unzählige Verhaftungen und Erschießungen besiegelt worden. Der Ermittler verzog unzufrieden den Mund. Wäre er nicht hinter der Jalousie gestanden, er hätte auf diese Straße gespuckt, die so voller Menschen war, von denen er aber doch keinen in die Finger kriegen konnte. Gleich nach jenem erschütternden Ereignis war er in diesem Haus gegenüber der Botschaft untergebracht und vom Untersuchungsbeamten zum lokalen Ermittler degradiert worden. Er war mit einer ebenso leichten wie schwierigen Mission betraut: die Botschaft zu beobachten und um jeden Preis eine verdächtige Person festzusetzen. Dieser Unbekannte, der nun bereits zwei Jahre auf sich warten ließ, machte ihm das Leben zur Hölle. Mit seiner Karriere schien es vorbei zu sein. Und dabei war er erst Anfang 30 und bei bester Gesundheit, voller Verlangen, es nach oben zu schaffen, wofür er sich mit all seiner Willenskraft und Ergebenheit einsetzte.

So etwas wie ein elektrischer Schlag durchfuhr seinen Körper. Zunächst spürte er es in den nackten Schultern, dann kroch es hinunter bis unterhalb des Bauchs. Er ging aus dem Zimmer, um zu urinieren, wobei er den Stromschlag weiterhin in seinem ganzen Körper spürte. Schließlich wich das Gefühl aus ihm und er kehrte ins Zimmer zurück. Seine Frau hatte sich im Bett bewegt. So im Halbschlaf hatte sie völlig unabsichtlich eine verführerische Position eingenommen. Als sie die Augen aufschlug, wunderte sie sich nicht, dass ihr Mann schon auf den Beinen war. Neckisch zwinkerte sie ihm zu, streckte die Hand nach ihm aus und zog ihn zu sich her.

»Ich hab so ein Gefühl. Heute passiert etwas. Ich hab vom Minister geträumt«, sagte er und sprang auf, wie um Habachtstellung anzunehmen.

»Ach, weißt du, du taugst aber auch zu gar nichts«, schmollte sie mit einschmeichelnder Stimme.

Rita, eine dieser jungen Frauen mit guter Biografie und kein Kind von Traurigkeit, war überrascht, als ihr Mann wieder ans Fenster zur Jalousie stürmte. Sie erhob sich und schmiegte sich von hinten an ihn. Nervös stieß er sie weg, so dass sie auf dem Fußboden landete.

»Was ist los mit dir, bist du verrückt geworden?«, schrie sie gekränkt.

»Komm her, schnell. Sieh dir das an! Kommt dir dieser Einfaltspinsel da nicht auch verdächtig vor?«

Rita näherte sich ihm wie ein eingeschnapptes Kätzchen, legte eine Hand auf seine Schulter und schob mit der anderen sacht die Jalousie ein wenig nach oben, um hindurchzuspähen.

Der Ex-Untersuchungsbeamte hielt den Atem an. Gespannt wartete er auf ihre Antwort. Ob sie wohl herausfände, von wem er sprach? Wer in dieser wogenden Menschenmenge war der Einfaltspinsel?

»Da sind so viele Leute …«, maulte Rita.

»Sperr doch die Augen auf!«

»Meinst du vielleicht diesen Jungen mit dem Beutel in der Hand? Das ist schon ein stattlicher Bursche, aber …«

Der Ermittler zog sich in aller Eile an, versteckte die Pistole unter seiner Zivilkleidung und trat sogleich auf die Straße zwischen die Passanten, die vor der Botschaft auf und abliefen.

Ihr Mann hatte Recht gehabt: Dieser Bursche verhielt sich tatsächlich verdächtig. Immer wenn er am Ende des Gebäudes ankam, kehrte er um. Die ganze Zeit über hielt er diesen Wollbeutel wie eine Satteltasche in der Hand. Er wirkte irgendwie konfus, wie er so vor sich hin spazierte und unentwegt zu den hohen, schweigenden Eisengittern des Botschaftshofs starrte. Und da war auch ihr Mann. Sie hatte ihn noch nie bei der Ausübung seines Berufs gesehen. Rita kannte ihren Gatten praktisch nur vom Bett. Ob es für ihn gut oder schlecht um die Staatsangelegenheiten stand, erkannte sie an der Art, wie er sich im Bett verhielt. Was er den lieben langen Tag über machte, wollte sie gar nicht erst von ihm wissen und hätte es ja doch nicht herausbekommen. Wenn sie irgendetwas in Erfahrung brachte, dann im Bett. Heute war der erste Tag seit Beginn ihrer Ehe, dass sie am Leben ihres Mannes teilnahm und ihn bei der Arbeit sah.

Der Junge mit dem Beutel in der Hand lief weiter auf und ab. Er wirkte durcheinander, bekümmert. Scheinbar war er von weit her in die Hauptstadt gekommen und hatte diesen Beutel für einen Freund mitgenommen, für einen Arzt oder Angestellten, der ihm bei einem Problem weiterhelfen sollte und dessen Wohnung er nun nicht fand, auch wenn er bisher niemanden auf der Straße angehalten hatte, um sich nach dem Weg zu erkundigen. Er hatte in etwa die Statur ihres Mannes. Groß, kräftig, mit breiten Schultern, einem langen Hals und einem kantigen Schädel – als hätte er von Geburt an statt eines Kopfkissens einen Baumstamm benutzt. Sein Haar war kastanienfarben, ein klein wenig länger als üblich und machte den Eindruck, als sei er noch nie bei einem anständigen Friseur gewesen. Und dann war da sein Gang, so merkwürdig, als wüsste er nicht recht, wie man eigentlich ging – und ihr Mann? Großer Gott! War er das wirklich? In einem Theaterstück oder einem Film hätte sie ihm die Rolle abgenommen, aber hier auf der Straße – das war doch nicht ihr Mann! War das etwa sein Beruf?, fragte sie sich und biss sich auf die Lippe. Er glich einer Katze, die nach Mäusen jagte. Und er verhielt sich genauso wie der Junge mit dem Beutel. Ziellos streifte er umher, als wäre er ebenfalls auf der Suche nach einer Adresse. Doch während dies bei dem Jungen noch durch den Beutel schlüssig schien, war es bei ihrem Mann ganz offensichtlich, dass er dem Burschen folgte, und zwar aus nächster Nähe und mit ebendieser katzengleichen Bereitschaft, sich im nächsten Moment auf ihn zu stürzen.

»Was passiert da bloß auf der Straße?«, sagte die Frau verwirrt und vergaß völlig, dass sie nackt war. Sie schob die Jalousie nach oben, öffnete das Fenster und erstarrte: In diesem Moment gingen gleichzeitig die Türe der Botschaft im Innenhof und das äußere Eisentor auf, und genau in dem Augenblick schleuderte der Junge den Beutel wie beim Weitwurf mit größtmöglicher Genauigkeit zwischen die beiden geöffneten Türen direkt ins Innere hinein. Im gleichen Atemzug warf sich ihr Mann auf den Jungen und beide fielen wild miteinander ringend zu Boden. Ein Polizist und einer der Wachhabenden in Zivil stürzten sich wiederum auf ihren Mann und den Jungen. In diesem Augenblick drang aus der offenen Botschaftstür der gellende Schrei einer erschrockenen Frau.

»Was ist da geschehen, um Gottes Willen!«, rief Rita, ohne sich vom Fenster lösen zu können. Mit Tränen in den Augen sah sie verschwommen, wie man diesen jungen Burschen mit dem langen Hals in einen GAZ zwängte, in den dann auch ihr Mann mit den beiden Wachhabenden in Zivil einstieg.

2. DIE BOTSCHAFT

Die Frau, die so erschrocken geschrien hatte, sank bewusstlos zu Boden, gleich neben diesem seltsamen Beutel, der dort gelandet war, als sich die beiden Türen der Botschaft geöffnet hatten. Ihr Kopf mit den hellblonden Haaren, dem blutleeren Gesicht, den fahlen Augen und dem offenem Mund schien leblos, als sei er aus dem Beutel gefallen, der im Flug aufgegangen war. Der Botschaftsangestellte, der die innere Türe geöffnet hatte, und der Fahrer der sowjetischen ZIM-Limousine, der die äußere geöffnet hatte, waren baff vor Erstaunen, als plötzlich der Beutel vorbeigeflogen war, unheilvoll wie ein toter Raubvogel, und dann erschüttert, als sie den Aufschrei der Dame hörten, der Frau des Botschafters. Einen Augenblick lang glaubten sie, Sonjas lebloser Kopf sei wahrhaftig aus dem Beutel gepurzelt.

Ihre Fassungslosigkeit währte nur kurz. Vielleicht kaum eine oder zwei Sekunden. Dann eilten sie zu Sonja und richteten sie auf. Ihre Augenlider zuckten und instinktiv hielt sie sich mit beiden Händen den Leib, wie um sich zu vergewissern, ob sich in ihrem von dem Ungeborenen angeschwollenen Bauch etwas rührte.

Kaum dass sie wieder zu sich kam, blickten der Attaché und der Fahrer verdutzt zu dem wollenen Beutel, der mit einigen Motiven bestickt war, als wäre er wie durch ein Wunder geradewegs aus den Bergen Georgiens, Armeniens oder Aserbaidschans hergeflogen. Als sie sich beruhigt und vergewissert hatten, dass sich Sonjas Kopf noch auf ihrem Rumpf befand, der dem Körper einer zarten, den Volkssagen entstiegenen Rusalka glich, wagten sie es, den Beutel anzufassen, dessen Schnur wie eine aschgraue Viper zusammengerollt dalag.

»Oh mein Gott, was ist mit mir passiert …«, stöhnte die Frau des Botschafters wie in Trance, ohne die Hände vom Bauch zu nehmen.

»Nichts, meine Liebe, beruhigen Sie sich«, sprach der Attaché mitfühlend zu ihr und aus Angst, Sonja könnte in Aufregung geraten, hielt er sie fest und verdeckte ihr dabei die Sicht, damit sie den Beutel nicht sah.

Aus dem Flur im Inneren trat neugierig der Botschafter über die Schwelle, doch als er seine Frau so blass in den Armen des Wirtschaftsattachés liegen sah, verfinsterte sich seine Miene. Er streckte die Arme aus und drückte seine Rusalka an sich, dann gab er den Befehl, schleunigst einen Arzt zu rufen.

Der Beutel ruhte weiter auf dem Boden. Scheinbar war noch nicht der richtige Augenblick gekommen, dass man sich mit ihm befasste. Der Fahrer bückte sich, um ihn aufzuheben, aber der Attaché gab ihm mit einem Zeichen zu verstehen, dass er ihn nicht anfassen sollte.

Nachdem man zuerst den Arzt verständigt hatte, galt das zweite Telefonat dem Außenministerium, das über den Vorfall in Kenntnis gesetzt wurde.

Der Beutel musste nun nicht mehr lange warten. Wenige Minuten später beugten sich der albanische Außenminister, der Innenminister, ein Delegierter des Zentralkomitees, der Botschafter, der Attaché, der Chauffeur sowie die Zeugen des Vorfalls über ihn.

Der Beutel lag immer noch genau dort, wo er hingefallen war, mit offenem Schlund und dieser schlangenartigen Schnur. Er hatte eindeutig etwas Mysteriöses an sich. Vom Bereitschaftsdienst der Entbindungsstation kam die Nachricht, dass Sonja Gefahr lief, eine Fehlgeburt zu erleiden. Der Botschafter ließ den Hörer sinken und war drauf und dran, dem Beutel einen Tritt zu versetzen, doch als er daran dachte, welches Aufsehen die »Bombe« kurz zuvor erregt hatte, hielt er inne. Im Inneren des Beutels befand sich etwas Dunkles, das wie ein Knäuel zusammengewickelt war.

Der Wirtschaftsattaché, ein älterer Herr, der kurz vor der Pensionierung stand, jedoch stets bemüht war, jung zu wirken, brachte zum zweiten Mal vor, was sich zugetragen hatte, wie er den Eindruck gehabt hatte, ein verwundeter Vogel sei vom Gehweg aus in die Botschaft hineingeflogen. Er sagte zudem aus, es sei es ihm vorgekommen, als ob Sonjas Kopf aus dem Beutel gefallen wäre. All das wiederholte auch der Fahrer. Beide bestätigten, dass dies der betreffende Beutel sei und ihn bis jetzt niemand angefasst habe. Zu diesem Zeitpunkt schien es, als sei dieser schweigende Beutel mit dem weit geöffneten Maul einzig und allein hergeworfen worden, um eine Fehlgeburt Sonjas zu verursachen – aber der Innenminister verwarf diese Mutmaßung. Seine Augen strahlten vor Freude wie die eines Kindes. Er berichtete, die Person, die den Beutel geworfen hatte, sei bereits verhaftet worden, und versprach baldige Aufklärung in sämtlichen Einzelheiten. In dem Moment läutete die Glocke am Eingang. Als das Tor geöffnet wurde, trat der Leiter der Kriminalbehörde ein, ein junger, überaus beflissener Mann, der sogleich ohne Furcht um sein Leben neben dem Beutel in die Hocke ging. Ohne die Hände in Richtung des offenen Schlunds auszustrecken, in dem dieses große, düstere Knäuel lauerte, wechselte er einen Blick mit seinem Minister. Dieser sah wiederum zum Delegierten des ZKs hinüber, der auf Russisch erklärte, dass es das Beste sei, wenn sich alle Anwesenden entfernten.

Der Botschafter, der im Zweiten Weltkrieg als Oberst gedient hatte, war blind vor Wut über das Schicksal seiner Frau und die drohende Aussicht, niemals Vater zu werden. Er bestand darauf, dass alle als Zeugen hierbleiben sollten, selbst auf die Gefahr hin, dass es sich bei dem Beutel um eine zweite Bombe handelte.

Der Wirtschaftsattaché wusste gut um die Wutausbrüche des früheren Oberst. Er war imstande, eine ganze Stadt in die Luft zu jagen, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Im Krieg hatte er alles verloren. Von seiner Familie, den Molehovs, war niemand am Leben geblieben. Noch vier Jahre nach dem Krieg hatte er alles daran gesetzt, einen lebenden Molehov ausfindig zu machen. Hätte er nicht die schöne Sonja kennen und lieben gelernt, wäre er mit Sicherheit nicht als Botschafter nach Albanien gekommen, sondern zöge noch immer durch die russische Steppe, die Felder der Ukraine und die Überreste Stalingrads, um nach seiner ausgelöschten Verwandtschaft zu suchen. Der Wirtschaftsattaché, dieser lebenslange Angestellte des sowjetischen Außenministeriums, schloss die Augen, als die Hände des Botschafters in den Beutel glitten. Diese Hände bewegten sich nicht so, als ertasteten sie gleich einen raffinierten Sprengsatz, sondern als streichelten sie das anrührende Gesicht Sonjas, die in diesem Augenblick im Operationssaal der Gynäkologischen Klinik von Tirana lag. Alle rissen die Augen auf, als sie sahen, wie der Botschafter einen großen, weichen Ball aus dem Beutel zog, der aus Fetzen bestand und in ein Leinenhemd eingewickelt war. Er wickelte ihn aus, als wäre darin ein lebloser Welpe eingehüllt. Das weiße Leintuch wies einige schwarzbraune Flecken auf, die einmal rot gewesen sein mussten. Die Finger des ehemaligen Oberst berührten die Flecken. Wer wusste schon, wie oft er sich das Hemd zerrissen hatte, um damit die Wunden seiner Kameraden zu verbinden. Blut, dachte er bei sich und spürte, wie seine Hände zitterten. Niemand begriff, weshalb der Botschafter dem fleckigen Laken so viel Aufmerksamkeit widmete. Offenbar hatte er das Knäuel vergessen, das auf seiner linken Handfläche ruhte. Dann kam unter dem Leintuch ein schwarzes Tuch zum Vorschein, das an den vier Ecken fest zusammengebunden war. Langsam löste er die vier Knoten und öffnete das Tuch. Es war voller eigenartiger Dinge, die rätselhaft und verdächtig wirkten.

»Was ist das alles?«, fragte er, als er aufstand.

Auf seiner breiten und hohen Stirn lag Schweiß.

»Was bitte soll das sein?«, schimpfte er lauthals.

Die beiden Minister und der Vertreter des ZKs beugten sich über das schwarze Tuch und berührten ebenfalls die kleinen Dinge darauf. Obgleich sie wussten, um was es sich handelte, trauten sie sich nicht zu sprechen.

Besser, wenn es eine Bombe gewesen wäre, murmelte der Innenminister.

Der Botschafter sah, wie sich die Lippen des Ministers bewegten, da er ihn aber nicht sprechen hörte, wurde er noch unruhiger.

»Sie können mir also nicht sagen, was das ist?«, fragte er und sah ihn durchdringend an, als wolle er ihn mit seinem wilden und enttäuschten Blick töten.

»Nun … wie soll ich sagen, Genosse Malehov …«

»So, wie es ist. Erklären Sie’s mir, eins nach dem anderen. Wenn Sie es auf Russisch nicht wissen, dann sagen Sie’s mir eben auf Albanisch.«

»Nun … wie soll ich sagen, Genosse Malehov … das hier zum Beispiel ist ein Mäuseschwanz.«

»Ein Mäuseschwanz?«

»Ja. Ein Mäuseschwanz. Ganz offensichtlich handelt es sich hierbei um einen Mäuseschwanz.«

Die Augen des Botschafters traten beinahe aus den Höhlen.

»Nun, und das hier … das muss der Flügel eines Nachtnackten sein.«

»Was soll das sein, ein Nachtnackter?«

»Eine Fledermaus«, fügte der Vertreter des ZKs auf Russisch hinzu.

»Eine Fledermaus? Interessant!«, sagte der Botschafter, dem aus irgendeinem Grund ein Lächeln um den Mund spielte. »Und das? Ist das nicht Hundekot?«, fragte er. Seine Lippen, die eben noch gelächelt hatten, bebten.

»Ja.«

»Erkennen Sie all diese Dinge?«, wollte der Botschafter neugierig wissen.

»Nicht alle«, entgegnete der Innenminister.

»Und Sie?«, wandte er sich an den Außenminister.

»Das hier ist eindeutig ein Hahnenkopf, wir sagen Kalastra dazu, also, wenn er ausgewachsen ist.«

»Und das hier, was so wie Schrotkugeln aussieht?«, hob der Botschafter erregt die Stimme. Einerseits wollte er seine Contenance als Diplomat bewahren, andererseits schoss ihm das Blut in den Kopf. Als Offizier hatte er den Krieg zwar gewonnen, sonst aber alles verloren und war jederzeit bereit, einen Krieg vom Zaun zu brechen, ganz gleich, ob er ihn gewinnen oder verlieren würde.

»Das müssen Mäusekegel sein.«

»Mäusekegel«, wiederholte der Botschafter, »und können Sie mir bitteschön verraten, was für einen Sinn das alles ergeben soll? Ist die Botschaft der Sowjetunion in Albanien etwa ein Müllkübel?«

Seltsamerweise sagte der Botschafter all das in einem Ton, als sei überhaupt nichts vorgefallen.

»Die sowjetische Botschaft bedeutet uns alles, Genosse Botschafter«, hob der Vertreter des ZKs zu sprechen an, »sie ist, wie soll ich Ihnen sagen …«

»Hundekot, Mäusekegel«, unterbrach ihn der Botschafter unwirsch und wies mit dem Finger auf das Wirrwarr an Abfällen zu ihren Füßen. »Wissen die werten Herrschaften, dass der Sowjetunion nicht einmal von einem kapitalistischen Land je eine so schwere Kränkung zugefügt wurde? Eine Bombe in einer Botschaft ist nichts im Vergleich zu diesem Schmutz. Eine Bombe ist letztendlich eine Bombe, aber das hier … das hier … oh mein Gott!«

Der Vertreter des Zentralkomitees räusperte sich.

»Reden Sie, mein Herr, reden Sie. Lügen Sie mich an, damit ich dann auch leichter lügen kann. Wie soll ich dem Kreml von dieser Scheiße Bericht erstatten?«

»Gestatten Sie mir, Sie zu beruhigen, Genosse Botschafter, nicht um den Kriminellen oder Feind zu entlasten, der diesen Schmutz hierhergeworfen hat und dessen Einstellung klar ist. Sie wissen um die Haltung der Partei und der Regierung gegenüber der UdSSR und um die drakonischen Maßnahmen, die gegen die feindliche Gruppe der Bombenattentäter ergriffen wurden. In beiden Fällen dürfen wir uns nicht zu Verallgemeinerungen verleiten lassen. Das albanische Volk …«

»Ach, ich bin es satt, mir Reden anzuhören. Wollen Sie behaupten, das wären nicht die Exkremente von Mäusen und Hunden?«

»Sie sind es, und sie sind es auch wieder nicht. Es hängt davon ab, welche Bedeutung man den Dingen zukommen lässt, Genosse Botschafter«, sagte der Vertreter des ZKs fast wie auf einer Trauerfeier.

Die beiden Minister tauschten Blicke aus. Der Mut ihres Genossen überraschte sie. Um zu verstehen, was für eine brenzlige Lage hier entstanden war, genügte es, in das Gesicht des Wirtschaftsattachés zu sehen.

Die albanisch-sowjetischen Beziehungen waren noch nie so angespannt gewesen.

»Damit willst du wohl sagen«, brüllte der Botschafter, »dass man jeden Dreck an die Kremlmauern werfen darf? Weißt du überhaupt, was …«

»Verzeihen Sie mir, bitte verzeihen Sie mir, Genosse Botschafter, ich möchte nicht missverstanden werden und die Situation erschweren, aber es gibt Fälle, in denen bestimmte Gegenstände in ihrer Ganzheit ein Symbol erschaffen, eine Einheit, die man nicht länger als …«

»Ich brauche keine Sophismen. In spätestens drei Tagen will ich alles über diesen Sack voll Scheiße wissen.«

»Wir können das gleich an Ort und Stelle klären, Genosse Botschafter, wenn Sie mir gestatten, einen Spezialisten aus dem Institut für Volkskunde kommen zu lassen. Ich bin fest überzeugt, dass dieser Beutel mit all den vielen verschiedenen Bestandteilen ein Symbol darstellt, etwas, das die greifbare banale Bedeutung der Dinge übersteigt. Beispielsweise haben wir in der Volksmedizin ein Mittel zur Heilung der Gelbsucht, und in dieser Mischung aus verschiedenen Stoffen stellt der, verzeihen Sie, Hundekot die Grundlage der Arznei dar.«

Der Botschafter brach in ein Gelächter aus, das dem Attaché, der seinen Vorgesetzten gut kannte, nicht ganz normal vorkam.

In dem Flur, der als Vorzimmer diente, in der großen Halle und bis hoch in den zweiten Stock war das Lachen des Botschafters zu hören. Er lachte, bis er erschöpft war und ins Schwitzen geriet. Mit der rechten Hand wischte er sich die Stirn ab und wies mit der linken auf das Telefon.

»Rufen Sie Ihren Spezialisten an, ich glaube nicht, dass er lange auf sich warten lassen wird«, sagte der Botschafter.

Niemand konnte ausmachen, ob in seinen Worten Ironie, Neugier oder Misstrauen lag.

Während der Vertreter des ZKs den Professor des Volkskundeinstituts verständigte, ging der Botschafter in sein Büro und gab Anweisung, sofort mit der Gynäkologischen Klinik verbunden zu werden. Auch der Attaché verschwand im Botschaftsgebäude. Der Chauffeur ließ die drei Vertreter Albaniens nicht allein. Sie wechselten kein Wort miteinander. Alle drei waren blass und zogen eine Miene wie die Toten in einer Leichenhalle.

Der Professor, ein Mann Mitte 50, trat ein und trocknete sich seine niedrige Stirn mit einem weißen Taschentuch ab, das ganz zerknittert war wie ein zusammengeknülltes Blatt Papier. Sein Blick fiel auf den Innenminister und verfinsterte sich. Nie hätte er erwartet, in die sowjetische Botschaft gerufen zu werden und dort diesem so autoritären Minister Auge in Auge gegenüber zu stehen, der nun einen ganz kummervollen Anblick bot. Er hatte sich umsonst angestrengt, zu ergründen, weshalb man ihn so dringend einbestellt hatte, und wurde von Angst ergriffen: Wie konnten seine wissenschaftlichen Kenntnisse auf dem Gebiet der Folklore der sowjetischen Botschaft von Nutzen sein?

»He, Dima«, sagte der Botschafter zum Fahrer, als er eintrat und den Mann mit dieser so niedrigen Stirn sah, der sich weiter den Schweiß abtrocknete, »haben sie dem Professor den Grund mitgeteilt, weshalb sie ihn extra hierher bemüht haben?«

»Nein, Chef«, vertraute ihm der Fahrer an, »der Professor ist eben erst gekommen, in diesem Augenblick. Soll ich ihm ein Glas Wasser bringen?«

»Besser einen Wodka«, meinte der Botschafter, »und am besten auch den Genossen. Sagen Sie mir, Herr Professor, was ist das, was Sie hier auf dem Boden sehen?«

Dem Gelehrten gelang es nur mit Müh und Not, die Fassung zu bewahren. Bis jetzt hatte er nicht zu Boden gesehen. Er senkte den Blick und machte den Beutel aus, dann diesen Haufen Abfall auf dem Tuch, dann das Tuch auf dem Laken, und konnte sich beim besten Willen keinen Reim darauf machen. Wenn sie ihm wenigstens am Telefon gesagt hätten, worum es ging und warum er kommen sollte … Und nun, wo er da war und auf diesen Müllhaufen starrte, kam er nicht zur Ruhe und konnte einfach nicht verstehen, weshalb die beiden einflussreichsten Minister Albaniens hier waren, und auch der allseits bekannte Vertreter des Zentralkomitees, der mächtiger war als einige Minister zusammen. Und dann …

»Trinken Sie, Herr Professor, vielleicht tut es Ihnen gut«, sagte der Botschafter. Als der Chauffeur sah, dass die Hand des Gelehrten zu sehr zitterte, um das Gläschen vom Tablett zu nehmen, reichte er es ihm.

»Danke«, sagte der Professor und fuhr in seiner Verwirrung fort: »Ich trinke es nicht, aber ich werde es trinken. Der Gast ist verpflichtet, den Herrn des Hauses zu ehren und alles zu trinken, was ihm angeboten wird. Danke«, sagte er wieder, benetzte nur ein wenig die Lippen und stellte das Gläschen zurück aufs Tablett. »Verzeihen Sie, wenn ich durcheinander bin«, sagte er entschuldigend, nahm erneut das Gläschen und trank einen Schluck. »Stellen Sie mir gerne Fragen, und ich werde Rede und Antwort stehen«, fügte er hinzu und nahm beinah eine militärische Haltung ein.

»Ich fragte Sie bereits: Was ist das, was Sie hier auf dem Boden sehen?«

»Es liegen viele Dinge auf dem Boden, welchen Gegenstand meinen Sie genau?«, fragte der Professor, dessen Verwirrung sich noch mehr steigerte.

»Alle zusammen«, wollte ihn der ZK-Vertreter beschwichtigen.

»Verzeihen Sie, Genosse Besnik, aber ich stelle hier die Fragen«, unterbrach ihn der Botschafter.

Der Delegierte bat mit einem leichten Senken des Kopfes um Verzeihung und wandte den Blick ganz ab vom Professor, wie um dem Botschafter verstehen zu geben, dass er den Fehler nicht wiederholen würde.

»Stellen Sie mir bitte eine konkrete Frage.«

Dem Botschafter riss der Geduldsfaden.

Der Professor begriff, dass sich die beiden Parteien uneins waren und er gerufen worden war, um eine wissenschaftliche Erklärung abzugeben – doch um was für eine Art Wissenschaft es sich handelte, wusste er wahrhaftig nicht.

»Na, hier etwa«, schaltete sich der Botschafter ein, als er sah, dass sich der Professor so nie aus seiner Verwirrung lösen würde, »was ist das für ein Leintuch, und was sind das für Flecken?«

»Das Leintuch?«, stammelte der Professor und spürte, dass er mit seiner Verwirrung zu weit ging. »Das ist ein Stück von einem Leintuch … aus gutem Material und schon sehr alt. Es ist … Es wird meist als Bettlaken verwendet.«

»Und die Flecken?«

»Die Flecken, also die Flecken … nun … wenn wir davon ausgehen, es ist ein Bettlaken, so muss es sich hierbei um Blutflecken handeln. Bei uns war es einst Brauch, das Bett für die Braut in der Hochzeitsnacht mit dem besten Leintuch zu beziehen. Am nächsten Morgen kontrollierte die Schwiegermutter das Laken, um sich zu vergewissern, dass die Braut es infolge der Entjungferung eingeblutet hatte. Dann hängte sie es im Hof auf, um allen zu zeigen, ob die Braut sich bewährt hatte. Und die Braut selbst bewahrte es als Zeichen ihrer vorehelichen Unberührtheit in der Brauttruhe auf.«

»Interessant«, meinte der Botschafter. »Ein eigenartiger Brauch. Aber wenn dieses Laken so bedeutend und kostbar ist, wie erklären Sie dann, dass es aus der Brauttruhe genommen wurde, um damit diese Dinge hier einzuwickeln? Ich habe doch Recht, wenn ich diese Frage stelle?«

»Vollkommen, Genosse Botschafter«, sagte der Professor zufrieden. »Es muss einen überaus triftigen Grund gehabt haben, dass es der Brauttruhe entnommen wurde. Ich kann Ihre Neugier nicht befriedigen, ohne zu wissen, ohne herauszufinden, was das alles für Dinge sind«, sagte der Gelehrte und beugte sich über das schwarze Tuch. Er staunte über den Hundekot, die Schwänze und Kegel der Mäuse, die Krallen des Uhus und die Fledermausflügel, die Leinsamen und Besenhaare, das schwarze und graue menschliche Haar, die Samen der roten Zaunrübe und den ganzen Haufen mit Unrat.

»Sagen Sie mir bitte, wo und wie diese Dinge eingepackt waren?«, fragte der Professor.

»Alle zusammen in dem schwarzen Tuch, das in dem Laken eingewickelt war, und das wiederum steckte in diesem Beutel, der wie ein Vogel vom Gehweg direkt hier reingeflogen kam und dort landete, wo Sie gerade stehen«, erklärte der Botschafter.

Der Professor lächelte. Er holte tief Luft und sah in der Ecke neben dem Telefon das Tablett mit den leeren Gläsern und der Wodkaflasche stehen.

»Darf ich noch ein Glas trinken?«

»Dima, schenk ein!«, befahl der Botschafter.

Der Professor leerte es in einem Zug, fuhr sich über die Lippen und sagte: »Ein echter Russe, was?«

»Scheinbar haben Sie herausbekommen, um was es sich handelt«, sprach der Botschafter, dem die Begeisterung des Volkskundlers ganz und gar nicht gefiel.

»Ja«, sagte er mit ehrlichem Berufsstolz, »all das zusammen, Genosse Botschafter, ist nichts anderes als ein Zauber.«

Nun leuchteten die Augen des ZK-Vertreters, und der Außenminister schien beruhigt. Der Innenminister wirkte undurchdringlich und ließ keine Gefühlsregung erkennen.

»Ein Zauber?!«, rief der Botschafter verblüfft.

»Ja. Ein Zauber. Magji, wie wir sagen.«

Dem Botschafter, der all diese Verlautbarungen über die große Gefahr abgegeben hatte, in der die albanisch-sowjetischen Beziehungen schwebten, schien das übel aufzustoßen. Die beleidigenden Dinge, der Hundekot, die Mäusekegel und alles andere verloren ihren realen Wert. Durch diesen Zauber war es ganz so, wie es ihm der Vertreter des Zentralkomitees erklärt hatte, der gerade eine Haltung einnahm, als sei einzig und allein er derjenige, der wusste, wie sie sich aus dem Schlamassel befreien konnten.

Der Botschafter bewegte die Lippen und schien den geheimnisvollen Klang dieses Wortes zu genießen, das ihm auf Albanisch sehr schön erschien. Dann sprach er es aus, wie um sich oder seine Ohren davon zu überzeugen.

»Magji! Und derjenige, der den Zauber bewirkt, wie heißt der?«

»Magjistar«, antwortete der ZK-Vertreter schnell. Er verhehlte nicht seine Freude darüber, dass die Angelegenheit bereinigt schien, und lächelte dem Botschafter zu. Zur Verwunderung aller Anwesenden verfinsterte sich jedoch dessen Miene.

Aufbrausend wandte er sich an den Volkskundler: »Können Sie mir sagen, Herr Professor, wann und wozu ein Zauber vorgenommen wird?«

Der Professor hatte den Minderwertigkeitskomplex und die Angst, die ihn befallen hatten, vollständig abgelegt. Möglicherweise hatten ihm dabei auch die zwei Gläser des russischen Wodkas geholfen.

»Zaubereien sind intimen oder familiären Charakters und drücken eine mystische Weltsicht aus. Sie lassen sich als Versuch sehen, mithilfe der Kraft des Guten oder des Schlechten ein Unglück abzuwenden oder eine böse Tat zu verüben. Mit einem Wort, wenn es aussichtslos ist, mit gewöhnlichen Methoden einem Unheil zu entgehen oder ein solches anzurichten, werden diese Mittel gebraucht, die je nach Gutdünken des Zauberers kombiniert werden. Unser Institut beschäftigt sich übrigens nicht mit der Erforschung von Zaubereien, da ihnen die wissenschaftliche Grundlage fehlt.«

»Ideologische Interpretationen kann ich nicht brauchen. Ich will wissen, wie so ein Zauber ausgeführt wird.«

»Da gibt es zahlreiche und sehr unterschiedliche Fälle. Sie sind sozusagen endlos, so wie die Unglücke, Feindseligkeiten und Krankheiten selbst. Das Gute und das Böse befinden sich in ewigem Kampf miteinander. Und der Mensch in seiner Ohnmacht ist bereit, selbst in etwas Sinnlosem Glauben zu finden, wenn es ihm bloß Hoffnung macht.«

»Werden Sie konkreter«, schritt der Botschafter entschieden ein, »erklären Sie mir das an einem konkreten Fall.«

»Ein Fall!« Der Professor holte tief Luft.

»Ja«, ereiferte sich der Botschafter.

»Ein Fall, ein Fall … nun, nehmen wir an, eine Person oder eine Familie wird seit Jahren von einem großen Unheil heimgesucht …«

»Genau«, eiferte wieder der Botschafter.

»In diesem Fall, wenn die Familie überzeugt ist, dass sie verzaubert wurde, sucht sie nach einem Gegenzauber, um den ersten zu brechen.«

»Das leuchtet mir ein. Gehen wir davon aus, diese … Hinterlassenschaften haben hier nicht ihre primäre Bedeutung. Und gemeinsam ergeben sie nun ein Symbol, einen Mythos, einen Brauch, einen Zauber. Können Sie mir sagen, was dieser Zauber hier in der Botschaft zu suchen hat, warum er hierhergeworfen wurde?«

Der Enthusiasmus des Professors schwand augenblicklich dahin. Er wurde blass, zog hilflos die Schultern nach oben und verharrte in dieser Haltung, als wäre er zu Stein erstarrt, als hätte er eine Sünde begangen und würde nun selbst vom Zauber befallen. Er konnte nur die Augäpfel bewegen und wandte den Blick zu den drei Staats- und Parteiführern.

Das Zögern des Professors schien dem Botschafter gelegen zu kommen. Sein Blick fiel auf das Gesicht des ZK-Vertreters.

»Wenn eine Bombe geworfen wird, hat das eine Bedeutung. Und wenn nun ein Zauber geworfen wird, so hat das laut dem Professor viele Bedeutungen und Gründe, die sich auf zweierlei Art interpretieren lassen: Entweder will man einem großen Unglück entgehen, oder aber man möchte ein noch größeres Unglück anrichten, als eine Bombe das tun könnte, gewiss, nach der Weltanschauung derjenigen oder desjenigen, der verzaubert hat. Mein Ultimatum bleibt in Kraft: In drei Tagen will ich Erklärungen. Ist das klar? Wenn Sie möchten, trinken Sie noch ein Glas, Professor«, sagte der Botschafter und verließ den kleinen, engen Salon. Auf dem Teppich lag ganz ruhig der Beutel mit dem offenen Schlund.

3. DER JUNGE MIT DEM BEUTEL

Seit dem Augenblick der Verhaftung des Jungen, der den Beutel in die sowjetische Botschaft geworfen hatte, waren eine Stunde und sieben Minuten vergangen und der örtliche Ermittler, der frühere Untersuchungsbeamte Ridvan Geseri, hatte praktisch nichts getan; weder hatte er die Akte angelegt, noch hatte er den Verhafteten registriert, noch hatte er ihn ordnungsgemäß abgeliefert. Wie einen Schatz hielt er ihn fest in Ketten. Er sah ihn an und es kam ihm wie ein Wunder vor, dass zu guter Letzt dieser Tag gekommen schien, dieser Moment, von dem er geträumt hatte, ab dem er wieder seiner einstigen Aufgabe als Untersuchungsbeamter nachgehen konnte, die er wegen nichts und wieder nichts hatte abgeben müssen. Sobald er im Gefängnis von Tirana angekommen war, rief er in Gegenwart des Direktors den Minister höchstpersönlich an.

»Ich bin der örtliche Ermittler, der frühere Untersuchungsbeamte Ridvan Geseri. Ich muss dringend mit dem Minister sprechen. Es ist äußerst dringend«, wiederholte Ridvan und erinnerte sich bruchstückhaft an seinen nächtlichen Traum.

»Er ist nicht im Büro!«, war die Antwort am anderen Ende der Leitung.

»Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich heute um 7 Uhr 33 …«

»Der Minister befindet sich in der sowjetischen Botschaft«, sagte der Sekretär und wollte den Hörer auflegen.

»Entschuldigung, ich habe vor einiger Zeit ein schriftliches Gesuch an den Minister eingereicht …«

»Ich weiß. Ich habe es ihm vor einer Woche gegeben, aber noch keine Antwort erhalten«, sagte der Sekretär und legte auf.

Ridvan Geseri, gekränkt durch die Art, wie der Sekretär des Ministers mit ihm gesprochen und einfach aufgelegt hatte, sah voller Wut auf den Jungen, der den Beutel in die sowjetische Botschaft geworfen hatte, und schlug ihm grundlos und völlig unerwartet mit der Faust ins Gesicht.

Über das geronnene Blut floss frisches Blut.

»Was bist du für ein Exemplar? Bist du ein Baum, eine Wand, ein Stein … hm? Oder bist du stumm?«

Der Gefängnisdirekter, ein Freund von Ridvans Vater und in dessen Alter, verzog einen Mundwinkel zu einem Lächeln.

»Stumm ist er nicht. Das kann ich dir versichern.«

Ridvans Augen weiteten sich. Auf seiner Stirn bildete sich eine Furche.

»Selbst die Stummen brüllen und schreien unter den Schmerzen«, fuhr der Direktor fort. »Wir hatten einen Stummen hier, der uns alle zum Staunen gebracht hat. Wie ein Irrer hat er jede Kleinigkeit gestanden. So mit Handzeichen, mit erstickten und unverständlichen Lauten, und am Ende hat er alles unterschrieben. Es war ein Dörfler aus dem Norden, der Diversanten aufgenommen hatte.«

»Schön und gut, aber verspürt der da etwa keinen Schmerz?«

»Es gibt keinen Menschen, der den Folterungen standhält«, sagte der Direktor zu dem Sohn seines Freundes und nahm Habachtstellung ein.

Ridvan war verwirrt: Wem erwies der Gefängnisdirektor mit so einer respektvollen, großen Geste die Ehre? Er drehte sich um und war wie gelähmt. Der Minister selbst war ohne jede Begleitung in den Folterraum getreten. Ridvan kam es vor, als ob er Bruchstücke aus dem gestrigen Traum erneut erlebte … Da war auch die Hand des Ministers, die rechte Hand mit diesem Ring mit dem Rubin. In dem Rubin hatte er wie in einem magischen Spiegel sein eigenes Antlitz gesehen und neben sich, so wie eben jetzt, den Minister selbst, gekleidet wie der Erzengel Michael auf dem rotem Pferd, nur dass er anstelle des Speers ein Gewehr in den Händen hielt.

»Halt es mal kurz, solange ich mich wasche«, hatte der Minister höchstpersönlich zu ihm gesagt und sich ohne jede Scham nackt ausgezogen, wie es allein im Traum geschehen konnte.

Ridvans Hände zitterten, als er das Gewehr hielt. Nie in seinem Leben hatte er eine solche Persönlichkeit, einen Minister oder Führer, nackt gesehen …

Die Hand des Ministers wurde unruhig, da er sie länger als nötig ausgestreckt hielt, viel länger als üblich. Er bemerkte, dass sein Untergebener, dem er die Hand reichte, völlig aufgelöst war. Er lächelte und in dem Moment, in dem er seine Hand zurückziehen wollte, wurde sie von Ridvans beiden Händen ergriffen. Statt ihm ins Gesicht zu sehen, blickte Ridvan immer noch aufgelöst auf die Hand und traute seinen Augen nicht: Am Ringfinger des Ministers steckte kein solcher Rubinring wie im Traum.

Ridvan spürte, wie sich die Hand mit Mühe aus seinem Griff löste. Er hob den Kopf und blickte den Minister an. Aber zu spät. Die Augen des Ministers fixierten das Gesicht des Jungen, dessen Merkmale schwer zu definieren waren. Von den Lippen ließ sich nicht sagen, ob sie dünn oder dick waren, von der Nase ließ sich ebenso wenig sagen, ob sie gerade oder krumm war, ebenso wenig ließ sich von den Wangen sagen, ob sie schmal oder voll waren, die Augenbrauen, der Kiefer, die Stirn – es ließ sich kaum sagen, wie sie ausgesehen haben mochten. Alles hatte einen gemeinsamen Stempel bekommen, den Stempel von Ridvans blutender Hand.

»Wie ist die Lage?«, erkundigte sich der Minister verwundert.

»Ein seltener Fall, Genosse Minister«, antwortete der Gefängnisdirektor eilig und sah dabei vom Minister zu Ridvan. Als alter Bekannter und Freund der Familie des Ministers sagte er beinah fröhlich: »Er will nicht reden, entweder ist er einer dieser Sturköpfe, oder Gott hat ihm tatsächlich weder Stimme noch Verstand geschenkt.«

»Das ist mir egal, wie ihn Gott, die Mutter oder irgendeine Hure geschaffen hat. Ich will eine genaue und vollständige Akte, und zwar in zwei bis drei Tagen.«

»Wie Sie wünschen.« Ridvan nahm eine militärische Haltung ein, wie um dem Minister, dem Direktor und diesem Sturkopf zu verstehen zu geben, dass man ihn und niemanden sonst mit dieser Aufgabe betrauen sollte.

Auf den Minister machte Ridvan Geseris Bereitwilligkeit keinen Eindruck. Er betrachtete weiter mit leichtem Erstaunen das so übel zugerichtete Gesicht des jungen Burschen. Es war schwer zu erkennen, was sich hinter dem Blick des Ministers verbarg, der noch immer die Worte des sowjetischen Botschafters zu dem Ultimatum im Ohr hatte.

»Wo kommt er her?«, wollte der Minister wissen.

Ridvan, der eben noch diesen beispielhaften Diensteifer an den Tag gelegt hatte, zögerte.

»Woher kommt er, dieser Hund?«, bellte der Minister.

»Er sagt nichts, Genosse Minister.«