15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Karl Blessing Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

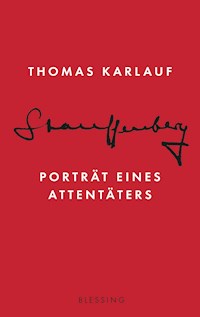

80 JAHRE ATTENTAT VOM 20. JULI: Ein neuer, überraschender Blick auf den Mann, der Hitler töten wollte

Wer war Claus von Stauffenberg? Die Figur des Oberst, der am Mittag des 20. Juli 1944 die Bombe zündete, die Hitler töten sollte, blieb in der Literatur immer schemenhaft. Wir kennen den langen Weg der Opposition, der schließlich zu dem Anschlag geführt hat, aber bis heute besitzen wir kein überzeugendes Bild von der Persönlichkeit des Attentäters. Weil wir in erster Linie nach moralischen Kriterien urteilen, tun wir uns mit der Einordnung des militärischen Widerstands generell schwer. Die neue Stauffenberg-Biografie versucht, aufbauend auf dem aktuellen Forschungsstand und unter Berücksichtigung bisher unbekannter Quellen, die Ideenwelt des Attentäters zu rekonstruieren. Dabei entsteht ein völlig neues Bild, das unseren Blick auf Stauffenberg nachhaltig verändert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 551

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

THOMAS KARLAUF

PORTRÄT EINES

ATTENTÄTERS

Pantheon

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2019 by Karl Blessing Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: Bauer + Möhring, Berlin

Umschlagabbildung: Unterschrift Claus von Stauffenbergs

aus einem Brief an General Friedrich Paulus, 12. Juni 1942

© Privatbesitz/Reproduktion Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Porträt Stauffenberg [>>]: © Stefan George Archiv in der WLB, Stuttgart

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-24349-4V003

www.pantheon-verlag.de

Denn wo ein Land ersterben soll, da wählt

Der Geist noch Einen sich zuletzt

Hölderlin, Der Tod des Empedokles

Claus Schenk Graf von Stauffenberg (15. November 1907 – 21. Juli 1944) als Leutnant des Reiterregiments 17(Aufnahme vor Mai 1933)

Inhalt

Prolog

Totenwache

1 Die Welt von gestern

Grundlagen einer Biographie

2 Waffenträger der Nation

Juni 1934

3 Von der Reichswehr zur Wehrmacht

März 1935 bis März 1936

4 Das Handwerk des Krieges

Oktober 1936

5 Das Erbe

Juni 1936 bis Juni 1938

6 Die Krise der Wehrmacht

November 1937 bis September 1938

7 Siegreiche Jahre

September 1939 bis Dezember 1941

8 Auf dem Weg in die Katastrophe

Dezember 1941 bis Februar 1943

9 Flucht an die Front

Februar 1943 bis August 1943

10 Die Würfel rollen

August 1943 bis Oktober 1943

11 Im Zentrum der Verschwörung

Oktober 1943 bis Juli 1944

12 Der 20. Juli 1944

Ein deutsches Missverständnis

Nachwort zur Neuauflage

Anhang

Danksagung

Anmerkungen

Verzeichnis der zitierten Literatur

Zeittafel

Prolog

Totenwache

Am 2. Dezember 1933 reichte Claus Graf Stauffenberg, Oberleutnant im Reiterregiment 17 in Bamberg, bei seinem Dienstvorgesetzten, dem Chef der 5. Eskadron Rittmeister Walzer, dreitägigen Sonderurlaub ein. Am Morgen hatte ihn sein Bruder Berthold angerufen: Der Zustand des Meisters habe sich dramatisch verschlechtert, Claus müsse sich beeilen, wenn er ihn noch lebend sehen wolle. Der Meister – das war der Dichter Stefan George, dem die Brüder Stauffenberg in grenzenloser Bewunderung anhingen, seit sie ihm 1923 vorgestellt worden waren. Der 65-Jährige, in dem sie den größten lebenden Deutschen und den Künder eines neuen Zeitalters verehrten, lag in seinem Refugium oberhalb des Lago Maggiore im Sterben.

Claus nahm den Nachtzug nach München (Bamberg ab 3.12 Uhr), stieg dort am Morgen um nach Zürich, wo er Berthold traf, der aus Den Haag kam; gemeinsam erreichten sie am Sonntagabend gegen neun Uhr Locarno. Frank Mehnert, der Georges Leben im Tessin organisierte, hatte die beiden im »Buenos Aires« an der Uferpromenade auf halbem Weg zwischen Locarno und Minusio einquartiert. Vier Jahre jünger als Berthold von Stauffenberg und durch diesen als Gymnasiast in den Kreis um den Dichter eingeführt, war Mehnert dem Meister als ständiger Begleiter und Sekretär in den letzten Jahren unentbehrlich geworden.

George lag seit Anfang der Woche in der von frommen Schwestern geleiteten Klinik Sant’ Agnese, nur ein paar Gehminuten entfernt von seinem letzten Domizil. Claus von Stauffenberg betrat das Sterbezimmer gegen 22.30 Uhr. Dort saßen außer Berthold und Mehnert der von George bestimmte Haupterbe Robert Boehringer, den Stauffenberg hier, im Dunkel des Sterbezimmers, zum ersten Mal sah, der Berliner Leibarzt Walter Kempner sowie Bertholds Zwillingsbruder Alexander und der junge Karl Josef Partsch, genannt Cajo. Kurz darauf kamen drei Freunde hinzu, denen sich die Stauffenbergs besonders verbunden fühlten – Albrecht von Blumenthal, genannt Albo, Walter Anton, genannt der Löwe, und Ludwig Thormaehlen, der Bildhauer. Alle hätten auf Schemeln entlang der Wand gegenüber dem Fenster gesessen, wird Alexander von Stauffenberg zehn Jahre später dichten, und dann habe der Meister jedem Einzelnen von ihnen tief in die Augen geblickt, »als gälte es auf ewig sie zu bannen«.1 Aber der Meister erkannte niemanden. Als sein Atem um 1.15 Uhr stillstand, waren zehn Freunde im Raum versammelt. Mehnert drückte dem Toten die Augen zu.

Keiner sprach ein Wort. Gegen zwei Uhr gingen alle außer Kempner über die Brücke hinüber ins Molino, das ehemalige Mühlenhaus, in dem George auf der Flucht vor der feuchten Kälte des Nordens die letzten beiden Winter verbracht hatte. In dem Atelierraum, in dem sie immer empfangen worden waren – »drin unverkennbar sein vertrauter duft«2 –, hing jeder eigenen Erinnerungen nach. Dann fragte einer, was der Meister zuletzt eigentlich gelesen habe. Mehnert konnte berichten, dass er ihm am vorletzten Samstag nach dem Tee aus Jean Paul und abends, als der Meister bereits zu Bett gegangen war, ein Stündchen aus Tausendundeiner Nacht vorgelesen habe. Bis zur 48. Nacht seien sie gekommen, von dieser habe man noch eineinhalb Seiten geschafft. »Siehe, da kam ihm ein wunderbar schöner Reigen entgegen: mehr als zwanzig Mädchen, Mondsicheln gleich. Und als er sie ansah, war er vor Freuden fast von Sinnen, und er vergaß sein Heer.« An dieser Stelle habe der Meister unterbrochen, für heute sei es genug. Er zündete sich noch eine Zigarette an und ließ seine Gedanken zu den Mondsicheln schweifen. Es war immer das Gleiche: Über den Weibern vernachlässigen sie den Krieg.3

Am Sonntag sei es ihm dann bereits sehr schlecht gegangen. Am Tag darauf habe er nach dem Essen nur noch kurz in einer der spanischen Illustrierten geblättert, die ihm seine Hilfe, Frau Schlayer, gelegentlich mitbrachte, und sich am Nachmittag in Perthes’ grünen Taschenatlas vertieft. Das tat er in den letzten Jahren gern: auf Landkarten die Fahrten nachzeichnen, durch die das Aussehen unserer Erde verändert worden war, den Zug Alexanders zum Indus oder Humboldts Reise den Orinoko hinauf – Eroberungen, die sich schon der Phantasie des Knaben in all ihren Herrlichkeiten erschlossen hatten. An einem der letzten Abende hätten sie über die Abdankung Karls V. gesprochen, der sich von einem auf den anderen Tag in ein Landhaus in Kastilien zurückzog. Das sei für ihn wahre Herrschaft, sagte der Meister, seine Zelte abzubrechen, sobald die Zeit gekommen sei, und niemanden Rechenschaft ablegen zu müssen. Er könne das gut nachvollziehen, er habe das auch immer so gehalten.

Die Schwestern von Sant’ Agnese brauchten etwa zwei Stunden, die Leiche zu waschen und die sonstigen Vorkehrungen zu treffen. Zur vereinbarten Zeit gingen Berthold und Mehnert zurück in die Klinik und übernahmen die Wache. Robert Boehringer nutzte die frühen Morgenstunden für einen kurzen Schlaf und kam gegen acht Uhr nach. Um neun Uhr begannen zwei Bildhauer aus dem Tessin mit dem Abnehmen der Totenmaske; Thormaehlen achtete darauf, dass der Gips auch die großen, weit hörenden Ohren des Meisters einschloss, die Hände wurden ebenfalls abgegossen. Die Arbeiten zogen sich mehrere Stunden hin, Berthold und Boehringer führten abwechselnd die Aufsicht.

Als Claus von Stauffenberg am Mittag in der Klinik eintraf, fragte sein Bruder ihn, ob er die Totenwache organisieren könne. Das war keine leichte Aufgabe angesichts der zahlreichen Rivalitäten, die den Freundeskreis seit eh und je belasteten und nach den politischen Umwälzungen der jüngsten Zeit dramatische Formen angenommen hatten. Jeder musste bei der Einteilung berücksichtigt werden, keiner durfte sich zurückgesetzt fühlen. Stauffenberg beschaffte sich Stift und Papier und erstellte eine erste Liste mit den Namen derer, die bereits in Minusio eingetroffen waren und die noch erwartet wurden.

Eine zentrale Frage lautete, ob Frauen an der Wache beteiligt werden durften. Es ging vor allem um Clotilde Schlayer, die Freundin des Arztes, die sich in den letzten Jahren große Verdienste um den Meister erworben und nicht nur das Winterquartier in Minusio, sondern auch andere Unterkünfte besorgt und alles stets zu seiner Zufriedenheit vorbereitet hatte. Am Anfang war Frau Schlayer so gut wie unsichtbar gewesen, selbst in ihrem eigenen Haus in Berlin-Dahlem. Wenn George dort einzog, wich sie, um nicht zu stören, ins Souterrain aus. Im Molino war ihr zuletzt aber immer häufiger gestattet worden, am Essen teilzunehmen, und manchmal hatte ihr George sogar ein Glas von seinem Wein gereicht oder ihr eine seiner selbst gedrehten Zigaretten angeboten. Mehnert beklagte sich wiederholt, dass die ehernen Ideale des Kreises verraten würden, wenn man der Frau Zutritt zum Innersten gewähre, aber der Meister wiegelte ab: Die Verdienste der »Zuckernen«, wie er sie nannte, seien kolossal.

Claus wäre wohl nicht so weit gegangen wie sein Bruder Alexander, der später, in einem Gedicht zum zehnten Todestag des Meisters, von den »stummen elf«4 am Sterbebett sprach, Clotilde Schlayer also als Vollmitglied zählte. Andererseits gab es für ihn keinen Grund, Frau Schlayer, die Unentbehrliche, die während der letzten Tage gemeinsam mit Kempner Stunde um Stunde am Bett des Meisters ausgeharrt hatte, von der Wache auszuschließen. Allerdings musste Stauffenberg auf die Empfindlichkeiten Mehnerts Rücksicht nehmen, der in geradezu krankhafter Rivalität zu Clotilde Schlayer stand. Deshalb teilte er sie und Walter Kempner für die fünfte Wache Dienstagmorgen 4.30 Uhr ein, sodass Mehnert weder an sie übergeben noch von ihr übernehmen musste. Dass Schlayer und Kempner die Ablösung dann verschliefen, sodass Blumenthal und Anton eine Stunde länger Wache stehen und Alexander und Claus eine Stunde früher raus mussten, bestätigte Mehnert in seinen Vorurteilen gegen Frauen.

Während Stauffenberg noch über die Anordnung der Totenwachen nachdachte und dabei seine Listen ständig umarbeiten musste, weil ihm stets neue Namen zugerufen wurden, eskalierte der Streit in der wichtigsten Frage überhaupt, wo denn der Meister seine letzte Ruhe finden sollte. Auf der einen Seite stand der Haupterbe Robert Boehringer; die andere Seite wurde angeführt von den beiden Nacherben Berthold von Stauffenberg und Frank Mehnert. Mit seiner Auffassung, ein Mensch müsse an dem Ort beerdigt werden, an dem er sterbe, stand Boehringer zunächst ziemlich allein. Am frühen Morgen konnte er sich dann mit seinem Vorschlag durchsetzen, die Meinung der Schwester Georges in Bingen einzuholen. Damit gewann er Zeit und überlistete so die Mehrheit der Freunde, deren Mantra lautete: Ein deutscher Dichter gehört in deutsche Erde!

Wären die politischen Verhältnisse in Deutschland andere gewesen, hätte sich Boehringer diesem Argument wahrscheinlich nicht widersetzt. Aber 1933 gab es unter Georges Freunden viele, die sich für das neue Regime begeisterten und anfingen, Poesie in Wirklichkeit umsetzen zu wollen. Boehringer warnte, dass eine Überführung des Leichnams nach Deutschland unweigerlich das Propagandaministerium auf den Plan rufen werde. Goebbels ließe sich die Gelegenheit sicher nicht entgehen, den Toten, den er zuletzt heftig umworben hatte, mit allem Pomp ins nationalsozialistische Walhalla zu geleiten. Womöglich würde der Sarg von Basel nach Bingen den Rhein hinunter gefahren und zum letzten Geleit am Ufer SA aufmarschieren. Man dürfe in dieser Frage das Heft nicht aus der Hand geben, staatliche Regie sei weder im Sinne des Toten noch im Interesse des Kreises.

Politische Konflikte hatte es im Freundeskreis immer gegeben. Boehringer selbst war als junger Mann im Sommer 1911 bei einer Landpartie nach Rheinsberg mit einem Ruder auf zwei Kontrahenten losgegangen, deren salbungsvolle Reden vom hohen Dienst im Tempel Georges er unerträglich bigott fand. Nach dem Krieg rissen Auseinandersetzungen über das politische System der Weimarer Republik und die Frage nach der Zukunft Deutschlands tiefe Gräben. Als im Januar 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen, hofften die jüdischen Freunde vergebens auf eine klare Stellungnahme Georges. Besonders für Jüngere sei es sehr schwer, meinte einer seiner engsten Weggefährten, der Jude Ernst Morwitz, »die Texte Georges zu lesen und nicht zu glauben, was in Deutschland jetzt geschehe, sei das, was George gewollt habe«.5 Der Dichter selbst stand der Entwicklung durchaus aufgeschlossen gegenüber. »Es sei doch immerhin das erste Mal«, hörte ihn Edith Landmann im März 1933 sagen – auch sie eine Jüdin –, »dass Auffassungen, die er vertreten habe, ihm von außen wiederklängen.«6

Der Riss, der sich in Minusio zwischen den Jüngeren um Frank Mehnert und die Brüder Stauffenberg auf der einen, Robert Boehringer auf der anderen Seite abzeichnete, hatte ursächlich mit der Machtübernahme Hitlers zu tun, reichte aber tiefer. Seinen Anfang hatte der »weltanschauliche Generationenkonflikt«7 zehn Jahre zuvor genommen, als George, eingeschränkt durch lange Krankheit und stets auf Suche nach einer Bleibe, seinen Lebensrhythmus zu ändern begann. Er trennte sich damals von zahlreichen Freunden, von denen seiner Meinung nach nicht mehr viel zu erwarten war und die ihm teilweise lästig wurden. Die neuen, die damals in sein Leben traten, waren allesamt sehr jung und wollten von Vorrechten Älterer wenig wissen. Weil Jugend bei George als ein Wert an sich galt, wurde es für ältere Freunde jetzt schwer, vor den jungen Radikalen zu bestehen. Der begabteste unter ihnen, Max Kommerell, den George im Sommer 1921 an sich zog, spielte seine Sonderstellung als Sekretär, Quartiermeister, Geliebter in einer Person viele Jahre lang rücksichtslos aus.8

Berthold und Claus von Stauffenberg waren im Mai 1923 durch Albrecht von Blumenthal zum Meister gebracht worden – Berthold 18, Claus 15 Jahre alt. Blumenthal, Altphilologe in Jena, Mitte dreißig, fühlte sich zum älteren der beiden Brüder hingezogen, der seine Liebe freilich nicht so erwiderte, wie es sich Blumenthal gewünscht hätte, weil George selbst Gefallen an ihm fand. Es gehörte zu den ungeschriebenen Gesetzen des Kreises, dass jeder Jüngere durch einen Älteren geführt wurde, der ihn mit den Gepflogenheiten und Regeln der Gemeinschaft vertraut machte und für ihn bürgte. Üblicherweise oblag diese Aufgabe demjenigen, der den Neuen entdeckt und von George die Zustimmung zu seiner Erziehung erwirkt hatte. Weil Blumenthal an Berthold hing, schied er als Gewährsmann für Claus ebenso aus wie Berthold selbst, denn nur ein Älterer, der nach kreisinternem Sprachgebrauch vom »pädagogischen Eros« beseelt war, konnte einen Jüngeren über die Schwelle tragen, ein leiblicher Bruder kam dafür nicht in Betracht.

Claus’ Wahl fiel auf Max Kommerell. George fand, dass die beiden füreinander bestimmt waren, und gab der Liaison seinen Segen. Kommerell war wie die Stauffenbergs auf der Schwäbischen Alb groß geworden, dies schuf eine zusätzliche Vertrautheit. Wenn sie zusammen im Gras lagen und der Ältere dem Jüngeren aus Jean Pauls Titan vorlas oder ihm Hölderlin-Gedichte erklärte, drehte sich das Gespräch immer auch um die Bedeutung der Heimat, nicht zuletzt um die Staufer, denen im George-Kreis in diesen Jahren wachsende Bedeutung beigemessen wurde. Durch Kommerell, der 1924 mit einer Arbeit über Jean Pauls Verhältnis zu Rousseau promoviert wurde und anschließend sein Wanderleben an der Seite Georges aufnahm, war Claus fast so nah am Meister wie sein Bruder Berthold.

Kommerell war von seiner neuen Aufgabe, einen Jüngeren heranzuziehen, nicht weniger begeistert als von seinen literarischen Entdeckungen. Legt man seinen 1926/27 entstandenen Gedichtzyklus »Verse für C.« neben das ein Jahr später erschienene Buch Der Dichter als Führer in der deutschen Klassik, in dem die Freundschaft zum eigentlichen Schwungrad der deutschen Dichtung von Klopstock bis Hölderlin erklärt wurde, zeigt sich, wie durchlässig die Grenze zwischen Dichtung und Wirklichkeit im George-Kreis war und wie stark die Lektüre das Erleben bestimmte. Vielleicht war es aber auch umgekehrt und Kommerell von der Freundschaft mit Claus von Stauffenberg so berauscht, dass er seine Erregung sogleich auf das ihm von George gestellte Thema übertrug, die Literatur der deutschen Klassik männerbündisch umzudeuten. Sein Gedichtzyklus auf Claus von Stauffenberg hebt emphatisch an:

Sieh nach dir begehrt das land

Komm ersehnter mich zu retten

Wo die liebe sich in ketten

Sich in qual die liebe wand.

Die an den Namen Stauffenberg sich anknüpfenden Assoziationsketten hin zu den Staufern (»Tut in dir sich same kund / Den wir längst zur sage zählten?«) wurden von Kommerell ebenso ausbuchstabiert wie die »süsse« Leiblichkeit des »Kriegsgotts über wiegend schlanker hüfte«. Am Ende stilisierte sich der Dichter, »umschwungen vom fittich der heldenbegier«, in den Gedichten an Claus zum Herold eines mächtigen Kriegers, mit dem er in die letzte Schlacht ziehen wollte – Götterdämmerung einbegriffen:

Lenke schlachtwärts unsern lauf

Dass zu deinem sieg ich stürme

Mit dir uns zum feste türme

Grossen todes scheiterhauf.9

Im Herbst 1929 braute sich Unheil zusammen. Kommerell war nicht mehr bereit, seine Lebensführung den Bedürfnissen Georges unterzuordnen, und entzog sich allen Verpflichtungen. Er sei nicht länger in der Lage, Wand an Wand mit George zu schlafen. Während es für einen Jüngling Anfang zwanzig ein unerhörtes Abenteuer sei, durch Umgang mit einem Großen über sich selbst hinaus zu wachsen, schrieb er rückblickend, sei die damit verbundene Preisgabe jeglichen Persönlichkeitsrechts für einen jungen Mann von 28 Jahren nur noch eine Zumutung. George drohte und lockte und scheute auch vor Erpressung nicht zurück: Wenn Kommerell an seiner Freundschaft mit Stauffenberg gelegen sei, müsse er sich zuvor mit ihm, George, aussprechen, andernfalls habe er den Verkehr mit Claus einzustellen. Trotz mehrerer Vermittlungsversuche blieb Kommerell bei seinem Nein: Er wolle sein Tun und Lassen von nun an selbst verantworten.

Wann Stauffenberg von dem sich anbahnenden Konflikt erfuhr und wer ihn einweihte, ist nicht überliefert. Man darf aber davon ausgehen, dass er den Kontakt mit Kommerell auf der Stelle abbrach, ohne dass es dazu einer Anordnung bedurfte. Wer den Meister verließ, verließ das Ganze. Es gibt keinen Hinweis, dass Stauffenberg jemals wieder auf Kommerell zu sprechen kam, seine Person verfiel der Damnatio memoriae.10 So entsprach es den Überzeugungen Georges, der jeden Bruch zum Verrat und Verrat zu einem genetischen Defekt erklärte. Für alle, die ihm einmal den Schwur geleistet hatten, galt als oberstes Gebot die Treue – Treue nicht als Gehorsam verstanden, sondern als Pflicht, an den Idealen, für die man sich entschieden hatte, für immer festzuhalten.

Neuer Favorit Georges wurde Frank Mehnert, der im Frühjahr 1931 Kommerells Stelle als ständiger Begleiter übernahm. Zugleich fühlte Mehnert sich weiterhin eng seinem älteren Freund Berthold von Stauffenberg verbunden, den er durch fast tägliche Berichte über das Leben an der Seite des Meisters auf dem Laufenden hielt. Niemand stand George in dessen letzten Lebensjahren näher als diese beiden. Nach Georges Tod wurde Claus, der schon mit dem 14-jährigen Frank Hölderlins Hyperion gelesen hatte, von Mehnert und Berthold in alle Fragen rund um das George’sche Erbe einbezogen. Folgerichtig bestimmte Berthold von Stauffenberg im April 1943, nach dem Soldatentod Mehnerts, seinen Bruder zum letzten Erben Georges.

»Die gesetze des geistigen und des politischen sind gewiss sehr verschieden – wo sie sich treffen und wo geist herabsteigt zum allgemeingut das ist ein äusserst verwickelter vorgang.« So hatte George Anfang Mai 1933 der neuen Regierung mitteilen lassen, die sich gern auch offiziell mit seinem Namen geschmückt hätte. Im Übrigen habe er seinen Teil zum gegenwärtigen Umbruch in Deutschland beigetragen – »die ahnherrschaft der neuen nationalen bewegung leugne ich durchaus nicht ab und schiebe auch meine geistige mitwirkung nicht beiseite«.11 Ernst Morwitz, der langjährige Vertraute Georges, der am Kammergericht in Berlin tätig war und die Rolle des Boten übernahm, sorgte dafür, dass der Brief vom Kultusministerium nicht veröffentlicht wurde. Auch wenn daraus nur schwer ein freudiges Bekenntnis zum neuen Staat abgeleitet werden konnte, so wären doch viele, zumal jüdische Freunde mit Recht entsetzt gewesen. Auf die Brutalität des Regimes angesprochen, meinte George damals, im Politischen gingen die Dinge halt anders, Henkersknechte seien nun einmal keine besonders angenehmen Leute.

Die Gegenposition zu dem, was George »Ahnherrschaft« nannte, vertrat niemand überzeugender als Ernst Kantorowicz, Professor für Mittlere und Neuere Geschichte an der Universität Frankfurt. Er nahm die unheilvollen Drohungen Hitlers gegen die Juden ernst und drängte George wiederholt, sich zu seinen jüdischen Freunden zu bekennen. Anfang November 1933 hielt er unter dem Titel »Das geheime Deutschland« eine Vorlesung, in der er seine Vorstellung von deutscher Geschichte vom neuen offiziellen Deutschlandbild abgrenzte. Unter vielfacher Berufung auf die George’sche Dichtung führte er aus, dass das geheime Deutschland schon immer in einem unüberwindlichen Gegensatz zur politischen Wirklichkeit gestanden habe, ja dass dieser Gegensatz gleichsam das Wesen des geheimen Deutschland ausmache. Dieses sei immer ein »Seelenreich« gewesen, weder an Zeit noch Raum gebunden, schon gar nicht an eine bestimmte Partei oder eine bestimmte Rasse. Viele der mittelalterlichen Kaiser und Könige, die man heute als wahre Deutsche verehre, hätten zu ihrer Zeit als fremd und undeutsch gegolten. Mit der sibyllinischen Formel, die er 1927 ans Ende seiner Biographie des Stauferkaisers Friedrich II. gestellt hatte, endete auch die flammende Rede: Das geheime Deutschland – es lebt und lebt nicht!

Hatte Kantorowicz das Recht, den Dichter öffentlich als Zeugen gegen die neuen Machthaber in Deutschland aufzurufen und damit den gesamten Freundeskreis politisch auf Oppositionskurs zu zwingen, ihn gleichsam in Haftung zu nehmen? Ende November bat er George in einem Brief nach Minusio, seinen Vortrag in Georges Hausverlag veröffentlichen zu dürfen. Der Brief hat den Adressaten nicht mehr erreicht. Die Entscheidung lag jetzt bei den Erben. Kantorowicz hatte ihnen den Staufer-Mythos erschlossen, indem er aus der Sage vom schlafenden Kaiser, der eines Tages erwachen und die Deutschen in eine strahlende Zukunft führen würde, eine Prophezeiung für den Kreis ableitete. Ausgerechnet ihm sollte jetzt die Teilhabe an der nationalen Erhebung verwehrt bleiben – nur weil er Jude war. Das war möglicherweise ungerecht, gleichwohl konnten sich die Erben zu einem Plazet nicht durchringen.

Durch Kantorowiczs Universitätsrede erhielt die Formel vom geheimen Deutschland, die immer im schönen Ungefähren geblieben war, plötzlich eine ungeheure Aktualität. In den Augen Mehnerts und der Stauffenbergs ging es nicht an, dass die jüdischen Freunde, die, von Kantorowicz abgesehen, allesamt zur älteren Generation zählten, das geheime Deutschland für sich reklamierten und die nichtjüdischen ausschließlich nach deren Einstellung zur Rassenfrage beurteilten. In einer Denkschrift, die im Sommer 1933 im Freundeskreis zirkulierte, räumte Edith Landmann, langjährige Gesprächspartnerin und Gastgeberin Georges, zwar ein, dass die Juden kein Recht hätten, »von den Deutschen zu verlangen, dass sie ihre Stellung zu allem, was jetzt in Deutschland geschieht, von dem abhängig machen, was an den deutschen Juden geschieht«. Abstand zu den neuen Machthabern sei aber das Mindeste, was man erwarte. In letzter Konsequenz, so ihr utopischer Aufruf, müssten alle, die zum geheimen Deutschland hielten, nach Übersee auswandern und dort eine Kolonie aus dem Geist Georges stiften.12

Als George in der Nacht des 4. Dezember starb, warf die große Politik ein weiteres Mal ihre Schatten über den Freundeskreis. Am Morgen war nicht nur auf Vorschlag Boehringers die Schwester in Bingen eingeschaltet worden. Berthold von Stauffenberg und Frank Mehnert hatten darauf gedrängt, dass auch das Büro des Reichspräsidenten telegrafisch vom Ableben Georges unterrichtet wurde. Indem man das Staatsoberhaupt in Kenntnis setzte, umging man den eigentlich zuständigen Kultusminister und vor allem den Propagandaminister. Vielleicht erhoffte man sich vom Büro Hindenburg insgeheim einen Hinweis, wie denn nun weiter zu verfahren sei. Aber nichts dergleichen geschah, außer dass der Bürgermeister von Minusio am nächsten Tag einen Anruf des deutschen Konsuls in Lugano erhielt, wann denn die Beerdigung stattfinde.

Am Nachmittag zeichnete sich ab, dass George hier, auf dem Friedhof der kleinen Tessiner Gemeinde, seine letzte Ruhe finden würde. Obwohl Berthold von Stauffenberg und Mehnert das Gefühl hatten, von Boehringer über den Tisch gezogen worden zu sein, gaben sie sich zufrieden. Bewies nicht die Anfrage aus Lugano, wie recht er gehabt hatte, vor der Einbeziehung von Reichsbehörden zu warnen? Boehringer räumte auch dieses Problem aus dem Weg, indem er dem Konsul eine falsche Uhrzeit nennen ließ, anschließend Ernst von Weizsäcker anrief, den deutschen Gesandten in Bern, mit dem er befreundet war, und ihm freimütig erklärte, man wolle bei der Beerdigung niemanden dabeihaben. Die Kühnheit, mit der Boehringer zu Werke ging, nötigte sogar den Stauffenbergs Respekt ab.

Am Montagabend gegen 20 Uhr wurde der Tote, von den Freunden geleitet, von Sant’ Agnese in die Friedhofskapelle überführt, eine halbe Stunde später begannen die Totenwachen. Claus von Stauffenberg hatte Berthold und Mehnert für die erste Wache eingeteilt, zwei Stunden später übernahmen Cajo und Claus selbst, es folgten Thormaehlen und Boehringer, dann Blumenthal mit Anton und so weiter. Am Dienstagmittag wurde der Leichnam in einen Eichensarg umgebettet. Am Abend öffneten die Freunde den Sarg noch einmal, zogen dem Meister seine geliebte weiße Kaschmirweste und die schwarzen Lackschuhe an und legten ihm seine Decke über. Als weitere Grabbeilagen erhielt er den goldenen Armreif, den eine Verehrerin für ihn geschmiedet hatte, sowie zwei Lorbeerzweige rechts und links der Stirn. Wie ein Pharao habe er ausgesehen, erinnerte sich einer der Anwesenden später, als gegen 21.45 Uhr die Zinkeinlage des Sarges geschlossen und unter Aufsicht von Berthold und Boehringer verlötet wurde.

Stauffenberg musste seine Listen immer wieder um Namen erweitern und die Wachen entsprechend neu einteilen. Am Dienstag trafen Ernst Morwitz und Ernst Kantorowicz ein. Obwohl nur engste Freunde benachrichtigt worden waren, tauchten allerhand Personen auf, von denen niemand recht wusste, wie sie eigentlich den Weg nach Minusio gefunden hatten. Woldemar Graf Uxkull zum Beispiel, ein entfernter Tübinger Vetter der Stauffenbergs, dem diese schon seit Längerem aus dem Weg gingen, oder die resolute Schwägerin von Frau Schlayer, die George während der letzten beiden Sommer in Wasserburg am Bodensee beherbergt hatte. Edith Landmann, die aus Basel anreiste, brachte sogar ihren Sohn mit.

Es war noch dunkel, als sich am Mittwochmorgen die Trauernden nach und nach in der Friedhofskapelle einfanden. Berthold von Stauffenberg und Mehnert, die um sieben Uhr die letzte Totenwache angetreten hatten, standen rechts und links am Kopfende des Sarges. Der schlichte große Lorbeerkranz, den Blumenthal in der oberhalb von Locarno gelegenen Gärtnerei in Auftrag gegeben hatte und der jetzt am Fuß des Sarges lehnte, war nach römischem Vorbild fest und dick, die Blätter nach innen gedreht; er trug keine Schleife, jede Aufschrift wäre den Freunden als unangemessen erschienen. Um 8.15 Uhr wurde die Tür der Kapelle geschlossen, vier Freunde lasen die ersten zwölf Gedichte des »Maximin«-Zyklus aus dem Siebenten Ring. Dann wurde der Sarg hinausgetragen. Sargträger waren die drei Brüder Stauffenberg auf der einen, Robert Boehringer, Ludwig Thormaehlen und Roberts jüngerer Bruder Erich auf der anderen Seite. Mehnert und der Jüngste, Cajo Partsch, schritten mit dem Lorbeer voran.

Von Erich Boehringer, mit dem Claus von Stauffenberg jetzt den Gleichschritt suchte, wurde im Freundeskreis erzählt, dass er als junger Artillerieoffizier beim Zusammenbruch der Front 1918 sich ein Pferd verschafft und nach Bingen geritten sei, um den Meister zu fragen, was man jetzt tun müsse, jetzt, wo sich der Krieg als eine große Lüge herausgestellt habe. Als Antwort habe der Meister für ihn das Gedicht »Einem jungen Führer im Ersten Weltkrieg« geschrieben, in dem er den Freunden den Sinn des Krieges deutete. Nicht für irgendwelche falschen Ideale seien sie hinausgezogen, sondern einzig für sich selbst: Jeder, der sich auf seinem Platz bewährt habe, habe dies auch für ihn getan.

Bei der großen Lesung, zu der George zehn Jahre später, im Herbst 1928, alle Freunde nach Berlin rief, um mit ihnen das Erscheinen seines letzten Bandes Das neue Reich zu feiern, durfte Boehringer das Gedicht selber sprechen. Jeder in der Runde wusste, dass der Vortragende zugleich der Angesprochene war, und die Wirkung muss eine ungeheure gewesen sein. Nicht der Lesende, der die Uniform längst abgelegt hatte, stand da und sprach die Verse, vielmehr sprachen die Verse selbst – von der Not des Krieges und der Ratlosigkeit einer ganzen Generation. Claus von Stauffenberg, der drei Monate zuvor an der Infanterieschule Dresden zum Fähnrich ernannt worden war, dürfte an diesem Abend die letzte Bestätigung für seine Entscheidung zur Offizierslaufbahn gefunden haben. Eines Tages würde er genauso strahlend vor den anderen stehen wie jetzt dieser junge Führer aus dem letzten Krieg, den, wie die Schlusszeile lautete, »erst von strahlen ein ring / Dann eine krone« umgab.13

Nachdem der Sarg im Schacht an der Friedhofsmauer versenkt worden war und alle ihre Zweige und Blumen nachgeworfen hatten, wurde das Grab mit einer Granitplatte geschlossen. Drei traten vor und sprachen gemeinsam den »Schlusschor« – »Gottes pfad ist uns geweitet / Gottes land ist uns bestimmt«.14 Danach suchte jeder mit sich allein zu sein und bereitete seine Abreise vor.

Mehnert und Boehringer blieben in Minusio, außerdem Cajo Partsch, der mit jugendlicher Unbekümmertheit scherzte, im zweiten Semester Jura könne er ruhig ein paar Vorlesungen schwänzen; nächstes Jahr gäbe es ohnehin eine andere Regierung, da müsse er den Stoff nicht zweimal lernen. Berthold von Stauffenberg, dessen Vertrag als Mitarbeiter des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag zum Jahresende auslief, musste noch einmal zurück nach Holland. An Weihnachten wollte er wieder in Minusio sein, bis dahin würde Mehnert die wichtigsten Punkte auflisten, die es vorrangig zu regeln galt.

Claus von Stauffenberg blieb nach der Beerdigung nur wenig Zeit, hatte er doch am nächsten Morgen wieder beim Regiment anzutreten. Er verabschiedete sich von denen, die ihm nah standen, holte sein Gepäck in der Pension ab und fuhr über Zürich und München zurück nach Bamberg.

1Die Welt von gestern

Grundlagen einer Biographie

Das meiste von dem, was wir über Claus von Stauffenberg wissen, beruht auf Aussagen, die nach dem 20. Juli 1944 gemacht wurden. An diesem Tag scheiterte das von ihm geplante und ausgeführte Attentat auf Adolf Hitler. Um 13.45 Uhr, eine Stunde nach Detonation der Sprengladung in der Lagebaracke des Führerhauptquartiers in Ostpreußen, traf Reichsführer-SS Heinrich Himmler bei Hitler ein. Himmler, als Chef des Reichssicherheitsdienstes für die Sicherheit des Diktators zuständig, kam mit dem Wagen aus seinem Quartier Hochwald, wo er sich drei Jahre zuvor, rechtzeitig zum Überfall auf die Sowjetunion, eine Feldkommandostelle hatte einrichten lassen. Für die rund vierzig Kilometer von dort quer durch die masurische Seenplatte zu Hitlers Wolfschanze brauchte er eine gute Dreiviertelstunde, schneller ging es nicht. Hitler und Himmler sprachen etwa eine Stunde miteinander – laut Himmlers Terminkalender wahrscheinlich unter vier Augen –, und zweifellos wurde dabei auch die Frage erörtert, warum es der Gestapo nicht gelungen war, das Komplott aufzudecken. Anschließend aßen der Reichsführer-SS, Reichsleiter Martin Bormann und der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Keitel, gemeinsam zu Mittag und besichtigten dann die durch die Wucht der Explosion zerstörte Baracke. Um 16.00 Uhr traf Mussolini ein; der Besuch war seit einigen Tagen verabredet, und Hitler sah keinen Grund, ihn abzusagen.15

Um 17.00 Uhr ernannte Hitler den Reichsführer-SS als Nachfolger von Generaloberst Fromm zum Befehlshaber des Ersatzheeres. Da über dessen Befehlswege gegen 16.15 Uhr das Signal zum Staatsstreich ausgelöst worden war, hielt man Fromm für einen der Drahtzieher der Verschwörung im Oberkommando des Heeres in der Berliner Bendlerstraße. Himmler ließ sich über Hochwald zum Flugplatz in Lötzen fahren. Dort kam es zu einer ersten Besprechung mit SS-Obergruppenführer Kaltenbrunner, dem die zu bildende Sonderkommission zur Aufklärung der Hintergründe des Attentats unterstehen sollte, und Mitarbeitern des Reichssicherheitshauptamts, die auf Befehl Himmlers aus Berlin eingeflogen worden waren. Die Maschine zurück startete um 19.30 Uhr. Als sie zwei Stunden später in Tempelhof landete, war die Machtfrage in der Bendlerstraße zwar noch nicht endgültig entschieden, aber es erschien ausgeschlossen, dass sich die Putschisten um Claus von Stauffenberg mit ihren Aufrufen und Befehlen noch durchsetzen würden.

Himmler ließ sich zunächst ins SS-Führungshauptamt nach Bad Saarow und von dort um halb eins in die Dienstvilla von Reichspropagandaminister Goebbels unweit des Brandenburger Tors bringen. An der nächtlichen Sitzung – »Niederschlagung der Revolte v. Stauffenberg usw.«16 – nahm neben Kaltenbrunner und Generaloberst Stumpff, dem Oberbefehlshaber Luftflotte Reich, auch Rüstungsminister Albert Speer teil. »Man müsse sich stets vom Zentrum fernhalten und Gegenaktionen nur von außen einleiten«, habe Himmler dem misstrauischen Goebbels sein Vorgehen erläutert.17 Als es hell wurde, fuhr er ins Reichssicherheitshauptamt in der Prinz-Albrecht-Straße. Um 12.15 Uhr wurde ihm dort der verhaftete Generaloberst Hoepner vorgeführt, der nach Generalfeldmarschall Witzleben und Generaloberst Beck dienstälteste Offizier, der seit seiner Ausstoßung aus der Wehrmacht im Januar 1942 mit der Verschwörung sympathisierte. Eine Stunde später hielt Himmler vor den Amts- und Abteilungschefs des Ersatzheeres in der Bendlerstraße eine Ansprache zur Amtsübernahme. Um 16.30 Uhr flog er zurück nach Ostpreußen und berichtete Hitler am Abend über die eingeleiteten Maßnahmen und den Stand der Ermittlungen.

Rund vierhundert Kriminalbeamte, die in elf »Sonderkommandos 20. Juli« arbeiteten, untersuchten in den folgenden Monaten sämtliche Aspekte der Erhebung und drangen dabei in letzte Verästelungen einer sowohl im Offizierkorps als auch im Zivilbereich weitverzweigten Opposition vor. Die Ergebnisse wurden in täglichen Berichten für Hitler zusammengefasst. Diese Berichte ermöglichten eine recht genaue Rekonstruktion der Abläufe im unmittelbaren Vorfeld des 20. Juli und am Tag des Anschlags selbst. Sie erwiesen sich später auch für die historische Forschung als eine meist zuverlässige Quelle. Aber so gut sich Querverbindungen, organisatorische Vorbereitungen und die für die ersten Stunden unmittelbar nach der Beseitigung Hitlers geplanten Maßnahmen nachverfolgen ließen, so sehr blieben die eigentlichen Motive der Erhebung im Dunkeln.

Das lag vor allem an den Verhörmethoden. Wer im Sommer 1944 in die Fänge der Gestapo geriet und der Mitwisserschaft beschuldigt wurde, musste um sein Leben bangen. Bestritt er die ihm gemachten Vorwürfe in Gänze, so konnte er im nächsten Moment mit einer Zeugenaussage konfrontiert werden, die ihn der Lüge überführte; gab er an einer scheinbar unverdächtigen Stelle etwas zu, so brachte er damit sich und andere womöglich in noch größere Schwierigkeiten. Aber nicht nur die Beschuldigten achteten darauf, sich nicht zusätzlich zu belasten. Auch die Kriminalbeamten unterlagen einem spezifischen Denkmuster und zeigten sich weitgehend unfähig, sich unter Opposition etwas anderes vorzustellen als Verrat und Verbrechen. Sie begriffen nicht, dass ihnen aufrechte und tapfere Männer gegenübersaßen, die aus Sorge um die Zukunft Deutschlands dem Regime den Gehorsam aufgekündigt hatten. Defätistisch, intellektualistisch, dekadent – so die bevorzugten Vokabeln zur Charakterisierung der Verschwörer. In den Kaltenbrunner-Berichten wurden sie so dargestellt, wie Hitler sie in seiner Rundfunkansprache kurz nach Mitternacht bezeichnet hatte: als eine kleine Clique ehrgeiziger, elitär denkender Offiziere, die ihren Eid gebrochen hatten, als Angehörige einer degenerierten Schicht, die längst abgeschafft gehörte.18

Und doch sind die 1961 unter dem Titel Spiegelbild einer Verschwörung erstmals veröffentlichten Kaltenbrunner-Berichte als Quelle von unschätzbarem Wert. Im Zweifel ist auf sie mehr Verlass als auf einen Großteil der nach dem Krieg entstandenen Erinnerungsliteratur. Zum einen verfolgte die Gestapo ein klares kriminalistisches Ziel; stellt man den denunziatorischen Charakter ihrer Berichte in Rechnung, ergibt sich ein nüchternes Bild der Erhebung, deren politische und ethische Motive bewusst verdreht wurden, sodass wie in einem Spiegel tatsächlich links als rechts und rechts als links erscheint. Bei allen späteren Dokumenten ist dagegen erst einmal nach der Glaubwürdigkeit, das heißt in erster Linie nach den Interessen der Zeugen zu fragen. Nicht wenige, die mit Stauffenberg beruflich oder privat zu tun gehabt hatten, nutzten die prominente Bekanntschaft nach dem Krieg, um ihrem eigenen Widerstand ein bisschen aufzuhelfen. Das reichte vom Chef des Generalstabs, Franz Halder, der sich in seinem Spruchkammerverfahren 1948 an viele konspirative Gespräche mit Stauffenberg glaubte erinnern zu können, bis zu dem Freund Rudolf Fahrner, der in der gemeinsamen Beschäftigung mit den Befreiungskriegen gegen Napoleon eine Art Exerzitium für den späteren Staatsstreich sehen wollte.19

Auch Zeugen, die unter keinem Rechtfertigungsdruck standen, tappten immer wieder in die Falle des Anachronismus. Weil das Ende der Geschichte bekannt war, erinnerten sie sich so, als ob alles mehr oder weniger unausweichlich auf dieses Ende habe zulaufen müssen. Indem sie das spätere Wissen auf die zurückliegenden Jahre projizierten, glaubten viele, es mit der zeitlichen Einordnung nicht so genau nehmen zu müssen. Auf diese Weise wurden – willentlich oder unwillentlich – immer frühere Belege für Stauffenbergs oppositionelles Denken generiert. Eigentlich habe er aus seinem Abscheu vor den Nazis ja nie einen Hehl gemacht, so der Tenor der meisten Zeitzeugen. Manch einer will Stauffenberg gefragt haben, wann es denn endlich »losgehe«, aber der habe stets ausweichend geantwortet, man sei noch nicht so weit. Die Zeugen, die solche fiktiven Dialoge in die Welt setzten, bescheinigten damit auf elegante Weise vor allem sich selbst, von Anfang an gegen Hitler gewesen zu sein.20 Nicht wenige rückten im Laufe der Jahre durch »kumulative Erinnerungskonstruktion« von der Peripherie fast bis in den Mittelpunkt des Widerstands.21 Am 20. Juli seien offenbar mehr Leute beteiligt gewesen, als Deutschland Einwohner habe, kommentierte Konrad Adenauer diese Art Zeitzeugenschaft bissig.

Die drei maßgeblichen Stauffenberg-Biographen Joachim Kramarz (1965), Christian Müller (1970) und Peter Hoffmann (1992) gingen erstaunlich leichtfertig mit der Auswertung und Einordnung entsprechender Dokumente um. Aus Sorge, den Helden zu beschädigen, legten sie ihm lieber gleich den Dolch in die Wiege und griffen dankbar, ohne die Evidenz der Quellen zu problematisieren, alle Hinweise auf, die eine frühe und konstante Gegnerschaft Stauffenbergs zum Nationalsozialismus zu belegen schienen. Die vielen, bis in den Herbst 1942 reichenden Zeugnisse, die seine direkte und indirekte Zustimmung zur Politik und Kriegführung Hitlers belegen und im Gegensatz zu den Nachkriegsdokumenten authentisch sind, ließen sich auf diese Weise zwar nicht vollständig neutralisieren. Den Biographen halfen die nachträglichen Interpretationen aber bei ihren Bemühungen, Stauffenbergs Leben als einen stufenweisen Läuterungsprozess darzustellen, bei dem es etwa so zuging wie auf der Echternacher Springprozession: zwei vor, eins zurück.

Lange Zeit glaubte man der gesellschaftlich erwünschten Vorbildfunktion der Verschwörer am ehesten gerecht zu werden, wenn man sie als weitgehend immune Lichtgestalten präsentierte. Statt zu fragen, wie sie es schafften, sich von der Begeisterung der Mehrheitsgesellschaft abzusetzen und sich zu einer eigenen Haltung durchzuringen, setzte man auf die Fiktion mehr oder weniger »autarker« Persönlichkeiten, die prinzipiell die Gegenposition zu Hitler verkörperten und niemals vom rechten Weg abkamen. In Adelskreisen ist bis heute die Vorstellung verbreitet, dass die Vorfahren, die sich gegen Hitler stellten, aufgrund ihrer adeligen Sozialisation für den Widerstand prädestiniert waren, was einer zusätzlichen Legitimation des Standes gleichkäme.22 Noch immer fehlt vielfach das Verständnis dafür, dass eine Biographie umso spannender wird – und umso mehr Vorbildcharakter gewinnen kann –, je verführerischer die Versuchungen sind, denen der Protagonist ausgesetzt ist, je windungsreicher die Irrungen, je schärfer die Brüche.

Eine Geschichte der Rezeption des Widerstands gegen Hitler zählt zu den Desideraten der Historiographie. Bis heute gibt es keine umfassende Darstellung der jahrzehntelang mitunter höchst kontrovers geführten öffentlichen Debatten über einen angemessenen Umgang mit diesem Teil der Hinterlassenschaft des Dritten Reiches. Die Wege, auf denen das Gedenken an den Widerstand in die Erinnerungskultur der Bundesrepublik Eingang fand, sind zwar rekonstruierbar. Kaum berücksichtigt wurde bisher aber der Umstand, dass die neuen freiheitlich-demokratischen Standards ihrerseits auf die Erinnerung der Überlebenden abfärbten. Wo der Geist der Zeit die Art des Fragens bestimmt, wird meist auch das Gedächtnis in Mitleidenschaft gezogen. Jedenfalls ist davon auszugehen, dass die im Laufe der Zeit durchgesetzte und politisch gewollte Auffassung, Widerstand legitimiere sich in erster Linie moralisch und sei »im Grunde ein Kampf für die Menschenrechte«,23 die Erinnerungen mancher Zeugen teilweise stark eingetrübt hat.

Massive Kritik an der angeblich unpatriotischen Einstellung der Verschwörer des 20. Juli kam früh aus den Kreisen ehemaliger Wehrmachtgenerale. »Es konnte nicht Aufgabe der führenden Offiziere sein, der Armee das Rückgrat zu brechen«, hieß es in einer Denkschrift führender Generale für den Nürnberger Gerichtshof vom November 1945. »Wer immer es unternimmt, die Regierung seines Landes zu ändern, ist auch dafür verantwortlich, eine neue und bessere Regierung, einen neuen Führer zu stellen.«24 Mit dieser klaren Abgrenzung bestätigten die Autoren der Denkschrift – darunter der frühere Oberbefehlshaber des Heeres Brauchitsch, der ehemalige Generalstabschef Halder und Generalfeldmarschall Manstein – das Bild, das der deutschen Öffentlichkeit nach dem Scheitern des Attentats vom Regime präsentiert worden war. Indem sie an dieser Bewertung festhielten, mit der sie einer Diffamierung der »Verräter« über das Kriegsende hinaus den Boden bereiteten, glaubten sie zugleich ihr eigenes Versagen exkulpieren zu können. »Militär-Revolten«, schrieb ein ehemaliger Heeresgruppenoberbefehlshaber in nachgelassenen Erinnerungen, »kannte man damals eigentlich nur bei Balkan-Völkern und in südamerikanischen Staaten.«25

Große Beachtung fand 1952 der Braunschweiger Prozess gegen Otto Ernst Remer, der das Andenken der Verschwörer des 20. Juli verunglimpfte, indem er sich brüstete, als Chef des Berliner Wachbataillons die »Verräter« an der Durchführung ihrer Pläne gehindert zu haben. Das Gericht machte in seinem Urteil klar, dass es sich bei der Erhebung nicht um Hoch- und Landesverrat gehandelt habe, weil der nationalsozialistische Staat kein Rechtsstaat gewesen sei. Damit trug das Landgericht Braunschweig wesentlich zur öffentlichen Anerkennung der Militäropposition bei, und schon bald wurden neben den Männern und Frauen, die sich in den Jahren von 1933 bis 1945 aus politischen, weltanschaulichen, religiösen oder ethischen Gründen dem Hitler-Staat aktiv widersetzt hatten, gleichberechtigt auch die Vertreter des militärischen Widerstands genannt. Auch ihnen kam jetzt Vorbildcharakter beim Aufbau der neuen demokratischen Gesellschaft zu.

Allerdings tat man sich mit der Einordnung der Männer des 20. Juli von Anfang an schwer. Weil sich ihre Motive nicht unmittelbar erschlossen – vielleicht auch weil der Mehrheit der Deutschen der Sinn für alles Militärische in den fünfziger Jahren aus naheliegenden Gründen abhandengekommen war –, wurden die Offiziere um Henning von Tresckow und Claus von Stauffenberg dem Widerstand des bürgerlich-konservativen Lagers zugerechnet. Das war in der Tendenz nicht falsch, zumal die beiden stets auf eine enge Abstimmung mit den »Zivilisten« Wert gelegt hatten, vernachlässigte aber sowohl die völlig andere Ausgangssituation der Offiziere als auch ihren Pragmatismus, der manchen Mitverschwörern wie dem ehemaligen Leipziger Oberbürgermeister Carl Goerdeler oder Helmuth James von Moltke geradezu unheimlich erschien.

Der militärische Widerstand wurde erst spät als eine eigenständige Bewegung innerhalb des breiten Spektrums der Opposition wahrgenommen, meist sah man ihn als eine Art Exekutive der bürgerlich-konservativen Kreise um Goerdeler, Hassell und Beck.26 Dennoch bekam der 20. Juli schon bald – auch dank der wegweisenden Rede von Bundespräsident Theodor Heuss zum zehnten Jahrestag 1954 – einen festen Platz in der entstehenden Gedächtniskultur der jungen Bundesrepublik. Das Datum wurde zu einer Chiffre des Widerstands, auf die sich eine Mehrheit der Bevölkerung verständigen konnte. Diejenigen, die an diesem Tag an das andere und bessere Deutschland erinnerten, sprachen von Verpflichtung und Vermächtnis. Während der 20. Juli auf der einen Seite als Erinnerungsort etabliert wurde, an dem sich der Aufstand gegen Hitler identitätsstiftend in das Selbstbildnis der Bundesrepublik integrieren ließ, wuchs auf der anderen Seite der kritische Abstand zu den politischen und gesellschaftlichen Vorstellungen derer, die an ebendiesem Tag zur Tat geschritten waren. Insgesamt »hat die politische Inanspruchnahme des Widerstandes seit den fünfziger Jahren einen gesamtgesellschaftlichen Entschuldungskomplex begünstigt, der noch zusätzlich die Perspektive verengt hat«.27

Dem Unverständnis folgte die Distanzierung. Mitte der sechziger Jahre hatte der Historiker Hans Mommsen noch dafür geworben, die gesellschaftspolitischen Entwürfe der bürgerlich-konservativen Opposition nicht an den demokratischen Standards der Bundesrepublik zu messen. Von solcher Einfühlung war man vierzig Jahre später weit entfernt: Weil Stauffenberg »für die parlamentarische Demokratie zeitlebens nur Verachtung übrig« gehabt habe, so der britische Historiker Richard Evans, sei er »als Vorbild für künftige Generationen schlecht geeignet«. Einer Beschäftigung mit dem Hitler-Attentäter könne man nur deshalb noch eine gewisse Berechtigung einräumen, weil er in dem Bewusstsein gehandelt habe, »dass seine Bombe vor allem als moralische Geste bedeutsam war. Als er sie zündete, war sein Ziel, damit die Ehre des deutschen Volkes zu retten.«28

*

Das vorliegende Buch geht einen anderen Weg. Es versucht nicht, nach einer moralischen Motivation zu fragen, die es in der uns heute selbstverständlich gewordenen, der Schreckensherrschaft des Dritten Reiches angemessenen Form bei Stauffenberg nicht gab. Es konzentriert sich stattdessen auf die militärisch-politische Motivation und rückt in den ersten Kapiteln jene Ereignisse in den Mittelpunkt, die Stauffenberg als Offizier existenziell betrafen und mit denen er sich auseinanderzusetzen hatte. Wie reagierte er auf den sogenannten Röhm-Putsch, wie stand er zur Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht, welche Lehre zog er aus der Blomberg-Fritsch-Krise, wie beurteilte er den Einmarsch in das Sudetenland? Die dreißiger Jahre, die sein militärisches und politisches Denken prägten, erhalten so die Bedeutung, die ihnen bei der Bildung seiner Persönlichkeit zukommt. Mit dem Taumel, der ihn bei Kriegsbeginn erfasste, veränderte sich seine Perspektive. Stauffenberg urteilte jetzt ausschließlich nur noch als Soldat – und träumte in Briefen an Frank Mehnert oder den Bruder Berthold von einer neuen Ordnung der abendländischen Völker unter deutscher Führung.

In den authentischen Quellen finden sich bis August 1942 keine Belege, dass Stauffenberg ein Komplott gegen Hitler in Erwägung gezogen hätte. Erst in diesem Sommer, dem dritten Kriegssommer, verdichteten sich für ihn drei Erkenntnisse: dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen war, dass er nicht auf die von Hitler angekündigte Neuordnung Europas, sondern auf den Untergang des deutschen Volkes hinauslief und dass er unter verbrecherischen Bedingungen geführt wurde. Ein Jahr später war aus der Einsicht, dass für diese Entwicklung einzig und allein der Mann an der Spitze die Verantwortung trug, die Gewissheit geworden, dass Hitler getötet werden musste. Die Herausforderung für den Biographen besteht darin, die Jahre 1942/43, in denen Stauffenberg sich zunächst der Problematik der Situation, in die er gestellt war, bewusst wurde und dann umso energischer die Vorbereitungen für den Staatsstreich vorantrieb, scharf abzugrenzen gegen die Jahre seiner grundsätzlichen, wenn auch nicht immer vorbehaltlosen Zustimmung zu Hitlers Großmachtpolitik.

Akzeptiert man, dass Stauffenberg erst im Sommer 1942 anfing, kritisch über die Bedingungen und Folgen des Krieges nachzudenken, ergibt sich ein von den bisherigen Darstellungen stark abweichendes Bild. Bis in den Sommer 1942 deckte sich Hitlers Politik weitestgehend mit den Vorstellungen und Erwartungen, die Stauffenberg an den durch diese Politik herbeigeführten Aufstieg Deutschlands zur europäischen Vormacht geknüpft hatte. Will man den Ablösungsprozess verstehen, der zu dieser Zeit einsetzte und der ihn schließlich dazu brachte, in Hitler den Vollstrecker des Bösen zu sehen, muss man nach den Werten und Idealen fragen, mit denen Stauffenberg aufwuchs. Die drei Lebenswelten, deren Normen sein Denken und Handeln von früh an bestimmten – die Tradition der Familie, das Offizierkorps und die Bindung an Stefan George –, waren für ihn lange mit den Zielen des Nationalsozialismus vereinbar gewesen. Als er im Sommer 1942 an diesen Zielen zu zweifeln begann, suchte er sich dem Gewissenskonflikt zunächst durch Flucht an die Front zu entziehen. Erst während der langen Genesungsphase nach einer schweren Verwundung in Nordafrika Anfang April 1943 reifte der Entschluss, die Herausforderung anzunehmen und sich aktiv an einer Erhebung gegen Hitler zu beteiligen.

Stauffenberg war ein loyaler Offizier, dem der Eid, den er 1934 geschworen hatte, als heilig galt. Nach dem Krieg beriefen sich viele Offiziere darauf, dass es ihnen trotz des verbrecherischen Charakters der Hitler’schen Politik nicht möglich gewesen sei, ihren Eid zu brechen. In den meisten Fällen dürfte es sich um einen nachträglichen Legitimierungsversuch gehandelt haben, mit dem sich das Eingeständnis, nicht aktiv geworden zu sein, allerdings nur schwer kaschieren ließ. Der Vorwurf, die Verschwörer hätten Eidbruch begangen, war bereits unmittelbar nach dem 20. Juli laut geworden. Der Vorsitzende des Volksgerichtshofs Roland Freisler stilisierte den Eid dann zum Inbegriff deutscher Ehre: Eidbrüchig war in seinen Augen gleichbedeutend mit ehrlos. Diese Interpretation erwies sich als besonders zählebig und konnte sich zumal in rechten politischen Kreisen lange über den Zusammenbruch hinaus halten.29

Ein Eid beruhe grundsätzlich auf Gegenseitigkeit, argumentierte Stauffenberg. Wenn der Herrscher die Macht missbrauche, sei das Loyalitätsverhältnis aufgehoben. Aber Stauffenberg ging noch einen Schritt weiter. Weil die Verantwortung des Offiziers sich für ihn nicht auf das militärische Feld beschränkte, sondern immer auch die politische Verantwortung für das Ganze einschloss, verstand er es als seine Offizierspflicht, Hitler in den Arm zu fallen. Damit verstieß er gegen den Kodex des Offizierkorps, das den Befehlsgehorsam über alles stellte, und wurde zum Verräter. Stauffenberg gab sich in diesem Punkt keinen Illusionen hin, er war sich darüber im Klaren, dass er mit seinem Entschluss, Hitler zu töten, alle Brücken hinter sich abbrach. Wer mit den Normen seiner Klasse bricht, muss sich seiner selbst absolut sicher sein, weil er weiß, dass es um ihn herum sehr einsam werden kann. Stauffenberg spürte die zunehmende Isolation. »Es ist Zeit, dass jetzt etwas getan wird«, soll er wenige Tage vor dem Attentat gesagt haben. »Derjenige allerdings, der etwas zu tun wagt, muss sich bewusst sein, dass er wohl als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen wird.«30

Die Einsicht, dass eine Fortsetzung des Krieges die Lage für Deutschland nur noch schlimmer machte, teilten manche Offiziere. Aber nur einige wenige waren bereit, in letzter Konsequenz den Bruch mit ihrer Kaste zu vollziehen. Verantwortung und Ehre höher zu stellen als soldatischen Gehorsam ist – weit über alle Deutungen des 20. Juli als »Aufstand des Gewissens« hinaus – das eigentlich Revolutionäre dieses Tages. Dass es Offiziere aus der zweiten und dritten Reihe schafften, die Kette von Befehl und Gehorsam für ein paar Stunden so wirkungsvoll zu durchbrechen, dass sie das Regime ernsthaft bedrohten, stellte nicht nur allen, die sich ihnen im Vorfeld verweigert hatten, sondern dem Berufsstand insgesamt ein beschämendes Zeugnis aus.

Eine Biographie Stauffenbergs hat die Wurzeln bloßzulegen, aus denen sich das zur Ausübung einer solchen Tat erforderliche Selbstbewusstsein nährte. Um zu erklären, warum die Initiative ausgerechnet von ihm ausging und von keinem anderen, genügt es nicht, auf seine Schlüsselstellung beim Oberkommando des Heeres zu verweisen; vergleichbare Möglichkeiten und Zugang zu Hitler hatten Dutzende andere auch. Was ihn auszeichnete und von den meisten seiner Mitverschwörer unterschied, von denen manche noch am 20. Juli wegen seines Tatendrangs mit ihm haderten, war ein hohes Maß an Konsequenz und Nervenstärke. Damit hat er sowohl in der Phase der Vorbereitung als auch am Tag der Durchführung des Staatsstreichs dem Militärputsch – und nichts anderes war der 20. Juli – seinen Stempel aufgedrückt. Dennoch lässt sich bei einer bloßen Beschreibung der äußeren Ereignisse und Abläufe dieses Tages, auf die sich der Großteil der bisherigen Literatur fokussiert, Stauffenbergs Charakter nur schemenhaft erkennen.

Der Biograph muss viel früher – und er muss anders ansetzen. Die nach dem Krieg für unerlässlich gehaltene moralische Kategorie darf er dabei höchstens streifen. Stattdessen hat er die bestimmenden Einflüsse auszuloten – Familie, Soldatentum, George – und zu fragen, inwieweit der aus deren Amalgam entstandene spezifische Idealismus das spätere Handeln Stauffenbergs bestimmte. Im Mittelpunkt steht dabei jene Institution, die im postheroischen Zeitalter manch einem noch fremder geworden sein dürfte als die Phantasiewelt Stefan Georges: der deutsche Generalstab, das »Allerheiligste des preußisch-deutschen Militärapparats«.31 Ein kühner Franzose nannte diese Einrichtung noch nach dem Zweiten Weltkrieg eine der vier tragenden Säulen Europas – neben dem Vatikan, dem britischen Parlament und der Académie française – und bezeichnete es als einen unersetzlichen Verlust, dass sie mit der Tilgung Preußens von der europäischen Karte für immer verschwunden sei.

Zu den intellektuellen Anstrengungen, die es im Zusammenhang mit Stauffenbergs Biographie zu absolvieren gilt, zählt ein Grundverständnis für den Kanon des Militärischen. Wie stand der junge Nachwuchsoffizier zum Chef der Reichswehr, Hans von Seeckt, der ein halbes Jahr nach Stauffenbergs Eintritt gezwungen wurde zurückzutreten? Was dachte Stauffenberg vier Jahre später über den Reichswehrprozess, in dem drei Ulmer Leutnants wegen nationalistischer Umtriebe angeklagt waren? Welche Hoffnungen knüpfte er an Hitler? Die Reichswehrführung dürfe das »Knistern in den Leutnantsjahrgängen« nicht ignorieren,32 schrieb der damalige Hauptmann Fritz Lindemann, der nach dem 20. Juli hingerichtet wurde, 1931 an den Chef des Ministeramts im Reichswehrministerium. Wie erklärte sich dieses Knistern, woher rührte diese Ungeduld, die den Führungsnachwuchs mit den Füßen scharren ließ?

Leider haben sich nur wenige zeitgleiche oder zeitnahe Dokumente erhalten, anhand derer sich Stauffenbergs Sozialisation in der Reichswehr nachzeichnen ließe. Die Nachkriegszeugnisse sind unter starken Vorbehalt zu stellen, weil sie die einzelnen Stationen seiner militärischen Karriere meist im Lichte des späteren Attentats deuten.33 Ich konzentriere mich auf die wenigen authentischen Dokumente und versuche im Übrigen, die Haltung Stauffenbergs über Analogien und Indizienketten zu erschließen. Stauffenberg dürfte ähnlich gedacht haben, heißt es dann im Text oder auch: Vermutlich wäre Stauffenberg der gleichen Auffassung gewesen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ein solches Verfahren aus Sicht des Historikers problematisch ist. Rechtfertigen lässt es sich im vorliegenden Fall vor allem damit, dass es sich beim Offizierkorps um eine homogene, soziologisch klar zu definierende, selbstbewusste Gruppe handelte, die einem strengen, über viele Generationen entwickelten Kodex unterworfen war.

Erfolgreich angewendet wurde diese Methode 2005 von Bernhard Kroener in seiner Biographie des Generaloberst Fromm, von dem nur wenige persönliche Unterlagen erhalten sind. Es verspreche einen hohen Erkenntniswert, so Kroener, »individuelle lebensgeschichtliche Aspekte in gruppenbiographisch angelegte Deutungszusammenhänge rückzubinden. Auf diese Weise lässt sich die Wechselwirkung von Persönlichkeit und Struktur, das Verhältnis von individueller Disposition und entscheidungsprägenden Handlungsspielräumen bzw. Handlungszwängen abbilden. Nur so werden Möglichkeiten und Grenzen selbstverantwortlichen Handelns im Kontext struktureller Bedingtheit messsbar.«34 Johannes Hürter hat in seinem 2007 erschienenen grundlegenden Werk über die Oberbefehlshaber der Ostfront ganz ähnlich aus individuellen Zeugnissen ein repräsentatives Gruppenporträt der obersten Generalität abgeleitet und sich dabei ebenfalls stark auf Analogien und Indizien gestützt.35

Eine der wichtigsten Bezugspersonen in den ersten Kapiteln ist der Chef des Generalstabs des Heeres, General der Artillerie Ludwig Beck. Sein Biograph Klaus-Jürgen Müller stellte fest, »dass von Stauffenberg Aussagen überliefert sind, die nahezu nahtlos Becks Auffassung von der politisch-sozialen Eliterolle des Offizierkorps entsprachen«.36 Für die Jahre 1939 bis 1943 werden wiederholt die Briefe Hellmuth Stieffs herangezogen, an denen sich die wachsende Kritik eines Generalstabsoffiziers an der militärischen und politischen Entwicklung eindrucksvoll ablesen lässt. Stauffenberg und der sechs Jahre ältere Stieff, der 1942 sein Vorgesetzter in der Organisationsabteilung wurde, zählten zu jenen Jahrgängen, die unter den widrigen Bedingungen des Versailler Vertrags angetreten waren und dann von Hitler mit gewaltigen Versprechungen verlockt wurden. Stauffenberg beklagte zwar, dass sich das Offizierkorps aufgrund der durch die Aufrüstungspolitik beschleunigten Beförderungsbedingungen sehr zu seinem Nachteil verändert habe, profitierte aber selber vom Bedarf an gut ausgebildeten jungen Offizieren und machte entsprechend schnell Karriere.

*

In einem Schulaufsatz hatte der fünfzehnjährige Claus von Stauffenberg 1923 auf die Frage »Was willst Du werden?« so geantwortet: »Des Vaterlandes und des Kampfes fürs Vaterland würdig zu werden und dann sich dem erhabenen Kampf für das Volk zu opfern; ein Wirklichkeits- und Kampfbewusstes Leben führen«. Dieser hohen Aufgabe glaubte er damals am ehesten als Baumeister gerecht werden zu können. Er wolle so bauen, »dass jeder Bau gewissermaßen einen Tempel, der dem deutschen Volk und Vaterland geweiht ist, darstellt«.37 Im Spätsommer 1925 überraschte er dann Lehrer, Familie und Freunde mit der Mitteilung, dass er Offizier werden wolle. Am 1. April 1926, vier Wochen nach seinem Abitur, trat Claus Graf Stauffenberg in das 17. (bayerische) Reiterregiment in Bamberg ein.

Der Wunsch, Offizier zu werden, entsprach keineswegs der Familientradition. Über Generationen hatten die Stauffenbergs ihren jeweiligen Lehnsherren auf verschiedenen Posten staatlicher Verwaltung gedient, aber anders als etwa die großen Familien Preußens, die Bredows und Bülows, die Trothas und Kleists, stellten sie nur selten Soldaten. Stauffenbergs Vater hatte nach vielen Jahren beim württembergischen Militär 1897 in den königlichen Hofdienst gewechselt. Über die Berufswahl seines jüngsten Sohnes war er einigermaßen erstaunt. Bei genauerem Hinsehen entsprach sie jedoch exakt jener jahrhundertealten adeligen Selbstwahrnehmung, die den Dienst am Staat als Privileg des Standes begriff. »Die wahrhaft aristokratische Auffassung – für uns doch wohl das Primäre«, so erklärte es Claus von Stauffenberg einem Verwandten, »erfordert eben den staatlichen Dienst, gleichgültig in welchem engeren Beruf.«38

Nun war die Republik von Weimar nicht der Staat, dem zu dienen die Söhne adliger Familien als Auszeichnung empfunden hätten. Nur zwei Institutionen schienen den Bruch von 1918 einigermaßen unbeschadet überstanden zu haben und den Staat so fortführen zu können, wie ihn die traditionellen Eliten sich dachten: das Auswärtige Amt – bei dem Berthold sich bewarb – und die Reichswehr. Wäre es nach der Reichswehr gegangen, hätte es die Republik gar nicht geben dürfen. Zwar versuchten die den Staat von Weimar tragenden Parteien sich einzureden, die Reichswehr würde sich im Zweifel als zuverlässig erweisen, aber das konnte keineswegs als sicher gelten. Im Gegenteil, vom Kapp-Putsch über den Hitler-Ludendorff-Putsch bis in den Januar 1933 hinein herrschte ein ums andere Mal die Sorge, auf welche Seite sich das Militär wohl schlagen werde.

Nach dem Verständnis ihres Vordenkers und Idols Hans von Seeckt war die Reichswehr eine Institution jenseits aller politischen Interessen, ein Staat im Staate. Diese Macht würde Deutschland gegen Angriffe von außen verteidigen, im Zweifel würde sie aber auch gegen innere Feinde kein Pardon geben. Wer die inneren Feinde waren, bestimmte von Fall zu Fall der Generaloberst persönlich. Beim Kapp-Putsch im März 1920 hatte er es als Chef des Truppenamtes abgelehnt, gegen die meuternde Brigade Ehrhardt vorzugehen. Soldaten, die eben noch Seite an Seite im Feld gestanden hätten, dürften jetzt nicht am Brandenburger Tor aufeinander schießen. Reichswehrminister Gustav Noske (SPD) und der Chef der Heeresleitung Reinhardt mussten nachgeben. Nachdem der Putsch wegen mangelnder Unterstützung der Bevölkerung zusammengebrochen war, wurde Seeckt noch im selben Monat zum Chef der Heeresleitung und damit zum obersten Militär des neuen Staates befördert, bezeichnenderweise auf Druck des Offizierkorps und gegen den Willen des Ministers. Noske und Reinhardt, die »die politische Verantwortung für die mangelnde Unterstützung der Republik durch die Reichswehr übernehmen mussten«, traten zurück.39

Das war ein starker Auftritt des Militärs – und ein schlechter Anfang für die junge Republik. Das Ausmaß an Verachtung, das die Spitzen der Reichswehr dem neuen Staat entgegenbrachten, dem man nicht einmal seine Farben Schwarz-Rot-Gold durchgehen ließ, korrespondierte bald immer häufiger mit der Zerstörungswut der politischen Rechten. Im Krisenjahr 1923 stand das Schicksal der Republik erstmals auf Messers Schneide. Während die Reichswehr im Kampf gegen die Franzosen an der Ruhr aktiv die Zusammenarbeit mit den Freikorps suchte und, ohne zu zögern, im Herbst gegen linke Regierungen in Sachsen und Thüringen einschritt, blieb sie angesichts der bedrohlichen Entwicklung in Bayern zum weiteren Male tatenlos.

Dabei war der Konflikt zwischen Bayern und dem Reich, den Hitler mit seinem Putsch für sich selbst nutzbar zu machen suchte, ursprünglich nichts anderes als ein Subordinationskonflikt zwischen militärischen Dienststellen gewesen. Der Kommandeur des Wehrkreises VII (Bayern), Generalleutnant von Lossow, hatte einen Befehl aus Berlin, Druck und Vertrieb des Völkischen Beobachters zu unterbinden, als »unausführbar« bezeichnet, woraufhin er von Seeckt zum Rücktritt aufgefordert wurde. Lossow wandte sich an die bayerische Landesregierung, die sich hinter ihn stellte; Gustav Ritter von Kahr, der bayerische Ministerpräsident, teilte dem Reichswehrminister mit, dass Bayern keine Befehle aus Berlin mehr entgegennehme, und veranlasste am 22. Oktober, dass die 7. (bayerische) Division auf die Landesregierung vereidigt wurde. »Damit war die Reichseinheit für das Heer praktisch aufgehoben.«40 Nur weil Hitler vor Ungeduld brannte und Kahr und Lossow durch sein Vorpreschen zwingen wollte, noch einen Schritt weiter zu gehen, diese aber vor einem militärischen Konflikt mit dem Reich zurückschreckten und deshalb den Putsch im Keim erstickten, konnte der ungeheuerliche, in der Geschichte der preußisch-deutschen Armee einmalige Bruch erfolgreich vertuscht werden.

Keiner stand am Ende glänzender da als Hans von Seeckt. »Nie wieder hat ein deutscher General eine solche Machtfülle besessen wie General von Seeckt am Ende des Jahres 1923.«41 In der Nacht vom 8. auf den 9. November, dem Tag des Hitler-Putsches, hatte ihm Friedrich Ebert – zu dem er hervorragende Beziehungen pflegte und der ihn gern als Reichskanzler gesehen hätte – den nach § 47 der Verfassung dem Reichspräsidenten zustehenden Oberbefehl über die gesamte Wehrmacht übertragen. So sollte es nach Seeckts Willen auch bleiben, denn letzten Endes – das hatten die Unruhen dieses Jahres auch dem hartnäckigsten Demokraten begreiflich gemacht – lag die Macht des Staates in den Händen der Armee. Erst am 28. Februar 1924 gab Seeckt die vollziehende Gewalt zurück.

Aus Sicht der Armee verkörperte das Heer den Staat, aber das Heer war zugleich der bessere Staat, jedenfalls stand es für einen anderen Staat als den von Weimar. »In seinem Heer ehrt der Staat sich selbst«, schrieb Seeckt, und umso bedauerlicher sei es, wenn ein Staat seinem Heer weder die ihm gebührende Anerkennung zuteilwerden lasse noch die erforderlichen Mittel zur Verfügung stelle.42 Über Krieg und Frieden entschieden nun einmal »höhere Gewalten … als Fürsten, Staatsmänner, Parlamente, Verträge und Bündnisse, nämlich die ewigen Gesetze des Werdens und Vergehens der Völker«.43 Ziel der Heeresleitung war eine Durchdringung der Gesellschaft mit kriegerischem Geist, die in der zeitgenössischen Publizistik als »Wehrhaftmachung« bezeichnet wurde. Es kam zu einer umfassenden Kooperation zwischen militärischen und zivilen Behörden, die schon wenige Jahre nach Kriegsende zu einem neuen Wehrkonsens führte. Die demokratischen Parteien einschließlich der Sozialdemokraten, die nicht abseits stehen wollten, trugen durch die heimliche Finanzierung der »Schwarzen Reichswehr« entscheidend zum Aufbau der »bellizistischen Republik« bei.44

Dennoch blieb die Geringschätzung der Republik durch das Militär unübersehbar. Stauffenbergs Regiment bekundete alljährlich am Verfassungstag seinen demokratischen Unwillen, indem es der Attacke der bayerischen Ulanen bei Lagarde 1914 gedachte. Seeckt blieb den Feiern am 11. August demonstrativ fern. Er stellte sicher, dass der Reichspräsident als Oberbefehlshaber nicht zu Manövern eingeladen wurde und keine Paraden abnahm. Zwar schworen die Soldaten ihren Eid sowohl auf die Verfassung als auch auf die Person des Reichspräsidenten, in den Verordnungen und Erlassen der Reichswehr suchte man eine Bezugnahme auf die Institutionen der Republik aber vergebens.

Beim Heer mied man das Wort Republik, wo man nur konnte, und hielt sich stattdessen an den scheinbar so stählernen, politisch eher diffusen Begriff Reich. »Das Heer ist das erste Machtmittel des Reiches«, hieß es in einer der ersten Verordnungen Seeckts 1920. »Jeder Angehörige muss sich bewusst sein, dass er in und außer Dienst Vertreter und Mitträger der Reichsgewalt ist.«45 Zehn Jahre später empfahl ein vom Reichswehrministerium herausgegebener Leitfaden für Erziehung und Unterricht, »dem Soldaten fremde Begriffe – Verfassung, Demokratie und Republik – durch ihm geläufigere Vorstellungen wie Reich, Volk, Vaterland und Staat« zu ersetzen.46 Der Glaube an das Reich sei gleichbedeutend mit dem Glauben an die Zukunft der Deutschen, verkündete Seeckt in einer 1929 erschienenen Schrift unter dem Titel Die Zukunft des Reiches, und diese Gleichung finde in der Wehrmacht ihren lebendigen Ausdruck: »Die Wehrmacht ist das sinnfälligste Symbol der Reichseinheit.«47 Kyffhäuser-Romantik und politischer Dünkel gingen hier Hand in Hand. Dass die Republik nicht in der Lage war, diesen gefährlichen Spuk einzudämmen, gab sie in den Augen ihrer Verächter erst recht der Lächerlichkeit preis.