Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

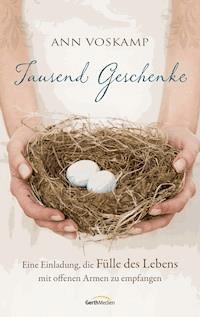

- Herausgeber: Gerth Medien

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

Augenblicke. Der Augenblick, das Jetzt, ist alles, was wir haben. Durch wie viele kostbare Momente unseres Lebens sind wir mit weit offenen Augen mitten hindurchgerauscht? Wie viele dieser lachenden, beinebaumelnden Momente haben wir wirklich wahrgenommen? Jemand muss uns aufwecken, uns aufmerksam machen auf das Rauschen von Vogelschwingen, das Plätschern des Bachs, die letzten silbernen Strahlen des Sommers auf dem Wasser. Wir müssen einen Weg finden, um jetzt, in diesem Moment, ganz und gar da zu sein. Die Dankbarkeit für das scheinbar Kleine und Unbedeutende ist die Saat, aus der das große Wunder wächst ... Wie finden wir inmitten des Alltags Freude, Glück, Frieden? Dieses Buch ist ein wunderbar praktischer Ratgeber zu einem Leben in Fülle. Es lädt dazu ein, hinter dem grauen Morgennebel Gottes Segen zu entdecken.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 363

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über die Autorin

Ann Voskamp hat Psychologie studiert, ist verheiratet und Mutter von sechs Kindern. Mit ihrer Familie lebt sie auf einer landwirtschaftlichen Farm in einer mennonitischen Gemeinschaft im Südwesten Ontarios. Außerdem ist sie als Botschafterin des christlichen Hilfswerks Compassion International unterwegs. Regelmäßig schreibt sie auf www.aholyexperience.com über die kostbaren Momente des Alltags.

Dem Farmer, der meine Seele hegt und pflegt

Inhalt

Kapitel eins

Kapitel zwei

Kapitel drei

Kapitel vier

Kapitel fünf

Kapitel sechs

Kapitel sieben

Kapitel acht

Kapitel neun

Kapitel zehn

Kapitel elf

Nachwort

So geht es weiter

Anmerkungen

Kapitel eins

ein leereres, erfüllteres Leben

Jede Sünde ist ein Versuch, der Leere zu entfliehen.

Simone Weil, Schwerkraft und Gnade

Es ist August. Glutrot steht die Sonne am Himmel. Der Tag, an dem diese Geschichte beginnt, ist der Tag meiner Geburt. Ich beginne zu leben.

Ich komme aus dem Leib meiner Mutter, durchbreche diesen Ring aus Feuer und kämpfe mich heraus. Zum ersten Mal entfalten sich meine Lungen und füllen sich mit der Luft dieser Erde. Wie jeder kleine Mensch komme auch ich mit geballten Fäustchen auf die Welt.

Ich hatte ihren runden Bauch ausgefüllt, nun lasse ich sie leer zurück – blutend. Verschmiert und weinend werde ich ins Licht gehoben.

Sie geben mir einen Namen.

Gibt es einen kürzeren Namen? Nur drei Buchstaben, nicht einmal ein schmückendes e am Ende – „Ann“ werde ich genannt, ein Trio aus Strichen und Kurven – mein Name.

„Voller Gnade“ bedeutet er.

Doch davon bin ich weit entfernt.

Wie lebt man voller Gnade? Wann ist man vollkommen lebendig?

Sie waschen meine klebrige Haut. Ich atme und wehre mich. Ich schlage um mich.

Seitdem, jahrzehntelang, mein Leben lang, habe ich nicht aufgehört, mich zu wehren, um mich zu schlagen und zu kämpfen. Und dennoch bleibe ich … so leer. Ich lebe nicht das, was das Christentum mich lehrt.

Vielleicht war es anders, in den ersten Jahren, als mein Leben sich vorsichtig entfaltete, als ich – mit zwei hohlen, aneinandergelegten Händchen – offen war für alles, was Gott in mich hineinlegen wollte. Aber an diese Jahre erinnere ich mich nicht. Das Gedächtnis wird durch traumatische Erlebnisse wachgerüttelt, sagt man. Ich war vier. In diesem Jahr, als sich die Blutlache bildete und meine Schwester starb, verschloss ich mich, genau wie alle anderen, gegenüber der Gnade.

g

Durch das Fenster neben der Haustüre beobachte ich meine Eltern, die fassungslos am Boden knien, und ich frage mich, ob mich meine Mutter damals, als sie mir meinen Namen gegeben hat, ebenso in ihren Armen gehalten hat wie jetzt meine tote Schwester.

Im fahlen Novemberlicht sehe ich meine Eltern auf den Stufen der Veranda, wie sie den eingehüllten Körper in ihren Armen wiegen. Ich presse mein Gesicht gegen die Scheibe des Küchenfensters, spüre das kalte Glas, beobachte sie. Ihre Lippen formen Gebete, doch sie sind anders als unsere Gutenachtgebete, es sind Schreie zu Gott, ein Flehen um Auferweckung, Wiederherstellung, Wunder. Nichts geschieht. Nur die Polizei kommt. Berichte werden geschrieben, rot sickert das Blut aus dem Bündel. Ich kann es heute noch sehen.

Die Erinnerung verblasst nicht.

Die Farbe ihres Blutes hat sich mir eingebrannt, doch mehr noch ihr Anblick, sie dort, am Boden, totgefahren. Auf kurzen Beinchen ist sie den Weg entlanggelaufen, hinter einer Katze her. Ich sehe den Fahrer des Lieferwagens, er sitzt am Küchentisch, hat seinen Kopf in den Händen vergraben und schluchzt. Er hat sie nicht gesehen. Aber ich sehe sie, immer noch, ich kann den Anblick nicht vergessen. Ihr Körper, klein und zerbrechlich, zerquetscht unter dem Gewicht des Lastwagens, mitten in unserer Einfahrt. Blut sickert in die trockene Erde, wo Reifen ihre Spuren eingegraben haben. In diesem Moment steht das Universum still. Hände, die entgegengenommen haben, schließen sich. Noch immer höre ich den Schrei meiner Mutter, einer Augenzeugin, sehe die aufgerissenen Augen meines Vaters, riesengroß und voller Entsetzen.

Meine Eltern ziehen nicht vor Gericht. Sie sind Farmer, sie versuchen zu atmen, weiterzuleben, weiterzumachen – in der Hoffnung, dass dabei auch die Seele heilt. Mama weint, während sie die Wäsche aufhängt. Sie stillt unsere jüngste Schwester, die erst drei Wochen alt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ihr geht, meiner Mutter, die gerade erst ihr viertes Kind entbunden hat und ihr drittes Kind blutig auf den Steinen liegen sieht. Sie hat nicht genug Milch für das Baby, sie hat nicht genug Tränen für ihre tote Tochter. Unzählige Male erzählt Papa uns nach dem Essen die Geschichte der kleinen Schwester, deren Augen klar und blau waren wie ein uferloser Bergsee. Er erzählt, wie sie ihn immer so fest umarmte hat, mit kräftigen Ärmchen, mit denen sie sich an seinen Nacken klammerte. Ihr Tod war ein Unfall, das verstanden wir. Aber wie konnte Gott diesen Unfall zulassen?

Jahrelang wandelt meine Schwester durch meine Träume. Immer wieder sehe ich ihren zerschmetterten Körper auf dem steinigen Weg. In manchen Träumen hülle ich sie in die Decke, die Mama für sie genäht hat, hellgrün, mit handgestickten Kindermotiven. Entschlossen schlage ich die Zipfel um sie, fest und sicher packe ich sie ein. Ich warte, dass sie sich aus der Decke befreit und wieder lebendig wird. Doch die Erde tut sich auf und verschlingt sie.

Wir stehen am Abgrund des Grabes, Erde klebt an unseren Schuhen, der Himmel über uns stürzt ein. Erdklumpen treffen auf den Sarg und zerfallen. Erde fällt auf meine kleine Schwester mit den hellblonden Haaren, die kleine Schwester, die mich lachend geneckt hat. Sie warf ihr Köpfchen in den Nacken und lachte laut, ihre hellen Wangen strahlten vor Vergnügen, sie war so lebendig, so voll herzlicher Freude. Der Grabstein wird flach auf die Erde gelegt, schwarzer Granit. Keine Zahlen sind eingraviert, nur die fünf Buchstaben ihres Namens: Aimee, „Geliebte“. Das war sie.

Wir haben sie so sehr geliebt. Und als der Stein ihr Totenbett verschließt, verschließen sich auch unsere Seelen.

Wir sind unerreichbar für die Gnade.

g

Wer ein Kind zu Grabe trägt – oder wer auch nur jeden Tag aufstehen muss, um sein hartes Leben zu leben –, der stellt sich tonlos die Frage, die keiner hört. Kann es einen gnädigen Gott geben? Einen Gott, der Gutes gibt, wenn das Kinderbett leer bleibt, Nacht für Nacht, während Würmer sich durch den Sarg fressen? Wo ist Gott wirklich? Wie kann dieser Gott gut sein, wenn kleine Kinder sterben, Ehen auseinanderbrechen und Träume verwehen wie Staub im Wind? Wo ist die Gnade, wenn Krebs sich ausbreitet, wenn Einsamkeit an der Seele nagt, wenn Teile unserer Persönlichkeit in uns absterben, lautlos, ohne Grund davongetragen werden wie Erdschichten vom Regen? Wo zeigt sich da die Freude am Herrn? Wo verbirgt sich dieser Gott, der die Erde mit seiner Güte erfüllt? Wie kann ich das Leben in vollen Zügen genießen, wenn ich von so viel Schmerz umgeben bin? Wie kann ich Freude, Gnade, Schönheit, all das Gute wahrnehmen, das zu einem Leben in Fülle gehört, während ich vor Trauer wie taub bin, vor dem Scherbenhaufen meines Lebens stehe und innerlich immer leerer werde, ganz gleichgültig, was ich tue?

Meine Familie – Vater, Mutter, Bruder und jüngste Schwester –, wir alle quälen uns über Jahre mit diesen Fragen, ohne sie auch nur einmal auszusprechen. Jahrelang bleiben wir innerlich leer. Dann füllen sich unsere Seelen allmählich – mit Entfremdung. Unsere Hände bleiben zu Fäusten geballt. Was Gott uns an jenem Novembertag zugemutet hat, reißt tiefe Wunden. Weitere Verletzungen werden wir nicht riskieren.

Jahre später sitze ich am Rand unserer braun karierten Couch, mein Vater hat sich der Länge nach über die restliche Fläche ausgestreckt. Den ganzen Tag ist er mit dem Traktor unterwegs gewesen, Sonne und Wind ausgesetzt, jetzt bittet er mich, seinen Kopf zu massieren. Ich streiche die Haare um seinen Wirbel glatt, über den kreisförmigen Abdruck seiner Mütze, von der Stirn zum Nacken. Während er die Augen schließt, kann ich ihm Fragen stellen, die nie über meine Lippen gekommen wären, hätte er mich angesehen.

„Bist du früher zur Kirche gegangen? Ganz früher?“ Zwei benachbarte Familien holen mich sonntags immer abwechselnd zum Gottesdienst ab, wenn ich im gebügelten Kleid und mit der Bibel in der Hand bereitstehe. Papa arbeitet dann immer.

„Ja, als Kind bin ich zur Kirche gegangen. Deine Oma hat dafür gesorgt, dass wir jeden Sonntag nach dem Melken hingegangen sind. Das war ihr sehr wichtig.“

Mein Blick bleibt auf seine dunklen Haarsträhnen gerichtet. Mit meinen Fingern glätte ich die zerzausten Stellen.

„Ist es dir jetzt nicht mehr wichtig?“ Die Frage, flüsternd nur, scheint zwischen uns zu schweben.

Er schiebt seine karierten Hemdsärmel nach oben, dreht seinen Kopf, lässt die Augen geschlossen. „Na ja …“

Ich warte, kämme mit den Fingern durch sein Haar, lasse ihm Zeit, um Worte zu finden für dieses vage Gefühl, das sich nur schwer in klaren Sätzen mit Punkt und Komma einfangen lässt.

„Nein, ich glaube nicht. Als Aimee starb, habe ich mit dem Thema abgeschlossen.“ Ich schließe die Augen, krümme mich zusammen. Die Bilder explodieren in meinem Inneren.

„Falls da oben wirklich einer ist, dann war er damals wohl gerade eingeschlafen.“

Ich sage nichts. Der Klumpen in meinem Hals brennt. Ich höre nicht auf, über sein Haar zu streichen, möchte seinen Schmerz lindern. Er lässt noch mehr Gefühle zu, versucht, sie in Worte zu fassen.

„Wie kann jemand ein so süßes kleines Mädchen diesen sinnlosen, grausamen Tod sterben lassen? Sie ist nicht einfach gestorben. Sie wurde umgebracht.“

Die Worte verzerren sein Gesicht. Ich möchte ihn streicheln, bis es nicht mehr wehtut, möchte alles wegwischen. Seine Augen bleiben geschlossen, aber jetzt schüttelt er heftig den Kopf, schreit allem, was an jenem schrecklichen Novembertag mit uns geschehen ist, ein großes, wortloses Nein entgegen.

Papa sagt nichts mehr. Sein Kopfschütteln hat alles ausgedrückt, was noch zu sagen gewesen wäre, hat unsere geschlossenen Hände erklärt, unsere verletzten, geballten Fäuste. Nein. Es gibt keine gute Kraft, keine Gnade, keinen Sinn. Mein Vater, der rechtschaffene Farmer, der seine Kinder so liebt, wie nur Blicke es verraten können, spricht nicht über diese Dinge. Höchstens, wenn er mit geschlossenen Augen auf dem Sofa liegt und ich über seine Haare streiche und die Anstrengung des Tages von ihm streichle. Diese Dinge muss man nicht aussprechen. Man lebt sie, das genügt.

Wir haben sie gelebt.

Nein, Gott!

Kein Gott.

Ist dies das Gift dieser Welt, die Luft, die wir einatmen und die unsere Seelen zerstört, dieses Nein, Gott? Nein, Gott, wir wollen nicht, was du für uns hast. Nein, Gott, deine Pläne sind abscheulich, ein blutiges Chaos. Ich will das nicht. Wie konntest du denken, ich wäre damit einverstanden? Nein, Gott, das ist schrecklich, du zerstörst alles. Warum gibst du nicht besser auf uns acht? Warum lässt du dieses ganze Elend geschehen? Wenn du das Leid aus der Welt schaffen würdest, dann könnte ich mich wieder auf dich einlassen. Ansonsten – brauche ich dich nicht! So klingt die Menschheit, das ist die Logik, die seit dem Garten Eden gilt.

Ich wache auf, setze meine Füße auf die Holzdielen und glaube den gezischten Lügen der Schlange. Durch die Zeitalter hindurch wiederholt sie ihre Botschaft: Gott ist nicht gut. Das ist die Grundaussage, der Ausgangspunkt ihres Kampfes gegen Gott. Gott enthält seinen Kindern das Gute vor, er liebt sie nicht wirklich, nicht bedingungslos.

Ich zweifle an Gottes Güte, ich traue ihm böse Absichten zu, bin unzufrieden mit dem, was er mir gibt, ich begehre … ich sehne mich … nach mehr. Ich will das Leben in seiner Fülle.

Mein Blick schweift über unsere Felder. Das Paradies war nicht groß genug. Nie werden wir genug haben. Gott hat dem Menschen verboten, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Seither klage ich darüber, dass Gott mir genommen hat, was ich will. Nein, was ich brauche. Ich wage es kaum zu denken, und doch lebe ich in dem Glauben, dass er mir das vorenthält, was mir eigentlich zusteht: vollkommen zufriedene Kinder, eine absolut glückliche Ehe, ein langes, gutes, unsterbliches Leben. Ich betrachte mich im Spiegel und wage es, ehrlich zu sein – was ich habe, wer ich bin, wo ich bin, was ich bin, was ich besitze –, es ist viel zu wenig. Die Schlange zischt mir ins Ohr, ich öffne mich dem Zweifel, betrachte mich selbst und frage: Liebt Gott mich überhaupt? Wenn er mich wirklich und von ganzem Herzen lieben würde, würde er mir dann nicht geben, was mich zufrieden macht? Warum muss ich mit diesem Gefühl der Ablehnung, schlimmer noch, des Schmerzes leben? Will er denn nicht, dass ich glücklich bin?

g

Jedes Leben ist eine Wiederholung der Geschichte, die sich damals im Garten ereignete.

Satan wollte mehr, mehr Macht und mehr Ehre.

Letztlich ist Satan ein zutiefst undankbares Wesen. Dieses Gift seines Wesens hat er im Zentrum des Gartens verspritzt. Satans Sünde, die erste Sünde überhaupt, war die Sünde der Undankbarkeit. Auch Adam und Eva waren letztlich schlicht undankbar für das, was Gott ihnen gegeben hatte.

Liegt hier der Ursprung meiner Sünde?

Der Sündenfall ist eine Geschichte der Unzufriedenheit. Menschen waren unzufrieden, sind es immer gewesen und werden es bleiben, unzufrieden mit Gott und dem, was er gibt. Wir sehnen uns nach mehr, nach etwas anderem.

Wir betrachten den Baum, schwer beladen mit köstlichen Früchten, die uns verboten sind, und wir hören das Flüstern des Bösen: „Sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen …“ (1. Mose 3,5). Doch waren unsere Augen nicht von Anfang an geöffnet? Wir konnten perfekt sehen. Vor unseren Augen lag eine Welt, in der alles sehr gut war. Wir konnten die Herrlichkeit Gottes sehen, überall. Wir sahen Gott so, wie er wirklich ist: als einen guten Gott. Doch dann gerieten wir in Versuchung: Gibt es noch mehr? Gibt es noch mehr zu sehen? In der Tat, es gab sehr viel mehr zu sehen: all das Hässliche, das wir bis dahin nicht gesehen hatten, die Sündhaftigkeit, von der wir nichts wussten, die Zerstörung, die wir nicht kannten.

Wir essen. Und im nächsten Augenblick sind wir blind. Gottes Vertrauenswürdigkeit ist nicht mehr sichtbar. Seine vollkommene Güte entzieht sich unseren Blicken. Wir sehen nicht mehr, was uns vom Paradies noch geblieben ist.

Wir essen. Und im nächsten Augenblick sehen wir. Wohin wir auch blicken, sehen wir eine mangelhafte Welt, ein beschädigtes Universum, eine Endlosigkeit von Leid und Ungerechtigkeit.

Wir haben Hunger. Wir essen. Wir werden voll … und leer zugleich.

Wir hören nicht auf, die Früchte anzustarren, und erwarten von sichtbaren Dingen, dass sie unsere Leere füllen. Dabei verlieren wir den Blick für die eigentliche Funktion der sichtbaren Welt: Sie wurde uns gegeben, damit wir in ihr mit Gott Gemeinschaft haben.

Wir starren auf die Früchte und der Schmerz über unseren gefallenen, zerstörten Planeten nimmt zu. Sofern wir überhaupt noch an seine Existenz glauben können, werfen wir dem Schöpfer vor, sich nicht um uns zu kümmern. Dabei vergessen wir, dass unsere Undankbarkeit, unsere Unzufriedenheit, dass unser Griff nach der Frucht die Zerstörung herbeigeführt hat. Das Gift dieser Frucht hat die ganze Menschheit verseucht. Es hat mich verseucht. Ich lehne ab, was Gott gibt. Ich verlange nach einem Trost, einem Heilmittel gegen die Angst, Gott könnte nicht gut sein, er könnte mich nicht lieben.

Wenn ich ehrlich bin, habe ich dann nicht zu Gott und dem Christentum Ja gesagt und dennoch ein Nein gelebt? Oh ja! Der Bissen, den ich damals im Garten genommen habe, hat die Netzhaut meiner Seele beschädigt und Löcher verursacht, an denen außer Dunkelheit nichts mehr zu sehen ist. Gleich zu Beginn meines Lebens hat der Tod meiner Schwester ein Loch in die Leinwand meines Lebens gerissen.

Todesfälle bewirken das. Der Tod eines Menschen kann ein ganzes Leben zerstören. Trauer durchsetzt und verdunkelt die Tage, sie verändert die Wahrnehmung und richtet den Blick auf die Schattenseiten dieser Welt, bis nur noch Mangel und Unvollkommenheit zu sehen sind, schwarze Löcher – überall.

Am Rand einer großen Wiese, umgeben von einem alten Lattenzaun aus Zedernholz, steht unsere schlichte Dorfkirche. Dort erlebe ich jeden Sonntag, wie die Löcher plötzlich verschwinden und die Netzhaut meiner Seele heilt. In dieser Kirche mit dem hölzernen Kreuz, gegenüber dem Eingang festgenagelt an der Wand, kann ich Gott begegnen. Hier ist er mir nahe. Die Bibeln sind aufgeschlagen. Der Raum ist erfüllt vom Singen der Frauen, die ihre Babys im Arm halten, und von den Stimmen der Bauern, die ihr Vieh schon früh am Morgen versorgt und ihre Haare sorgfältig zurückgekämmt haben. Auf dem Altar stehen die Symbole der Gemeinschaft mit Gott, der eine Kelch und das Brot. Wenn ich hier bin, dann kehrt meine Erinnerung zurück. Ich weiß wieder um die Liebe, das Kreuz und den Leib, zu dem ich gehöre. Ich weiß, dass ich gehalten werde und vollkommen gemacht bin. Hier gibt es weder Zweifel noch Fragen. Wenn ich zwischen Claude Martin und Ann van den Boogaard, John Weiler, Marion Schefter und der vornehmen Mrs Leary stehe, dann sehe ich, als hätte es die Löcher nie gegeben.

Doch das Sehen bleibt auf diesen Raum beschränkt. Die übrige Zeit verbringe ich unter den harten Bedingungen eines Lebens, das mich zermürbt. Der innere Blick verschleiert sich, und ich sehe diese schwarzen Stellen des Mangels wieder, überall in meiner Welt.

Ich hungere nach Nahrung, in einer Welt, die verhungert.

Von Anfang an, schon damals im Garten, hatte Gott etwas anderes mit uns vor. Als er sich tief zur Erde beugte, um seinen Atem in unsere aus Staub gebildeten Lungen zu hauchen, als er uns mit einem Kuss ins Leben rief, da hatte er gewiss nicht unseren Untergang im Sinn. Ich schlage eine Bibel auf und staune, wie offen er seine Absichten erklärt. Ich kann kaum glauben, was ich lese, kehre immer wieder zu diesem Satz zurück, lasse die Worte auf mich wirken und versuche zu glauben, dass sie die Wahrheit sind. Sein Liebesbrief lässt unsere Zweifel für immer verstummen: „Vielmehr verkünden wir Gottes geheimnisvolle Weisheit, die bis jetzt verborgen war. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hatte er den Plan gefasst, uns an seiner Herrlichkeit Anteil zu geben“ (1. Korinther 2,7). Er will uns umbenennen – er gibt uns den ursprünglichen Namen zurück, unsere eigentliche Identität. Er schließt die Löcher unserer Seele. Von Anfang an, seit Eden, von Ewigkeit zu Ewigkeit und bis zum heutigen Tag verfolgt er diese eine Absicht – wir sollen an seiner Herrlichkeit Anteil haben. Ausgerechnet das ist sein Plan für uns! Diesen unglaublichen Plan hat er für uns unwürdige Menschen, die von der Frucht gegessen, ihre eigene Seele verletzt haben und deren Freude ständig durch die Löcher ihrer Seele verschwindet. Er will seine Herrlichkeit in uns wiederherstellen, will uns mit Gnade und Ehre füllen.

Gnade bedeutet Gunst. Das lateinische Wort gratia steht für eine Bereitschaft, die keine Gegenleistung verlangt, eine Gunst, die gerne und umsonst gewährt wird. Das ist Gnade. Es ist eines, diese Gnade anzunehmen, die uns am Kreuz gegeben wird. Und etwas anderes, ein Leben zu leben, das von Gnade erfüllt ist. Können wir uns wirklich dafür entscheiden, unser Inneres mit all dem zu füllen, das er uns schenken will? Gibt es eine Möglichkeit, ein Leben der Fülle zu wählen – voller Gnade und Herrlichkeit Gottes?

Ich weiß es, will es aber nicht wahrhaben: Es ist immer eine Entscheidung. Auch wenn Verlust mich trifft, habe ich die Möglichkeit, Ja zu sagen. Ich kann mich dafür entscheiden, alles anzunehmen, was er mir gibt. Möchte ich so leben – meine Hände öffnen und alles empfangen, was von Gott kommt? Wenn nicht, dann entscheide ich mich ebenfalls.

Ich sage Nein.

Der Tag, an dem mein Schwager vor unserer Tür stand und seinen Bruder suchte, dem er so ähnlich sieht, wurde für mich der Tag, an dem ich verstand. Wie das Licht des vollen Mondes im Januar über einer Schneelandschaft leuchtet, so hell konnte ich es plötzlich sehen. Es ist nicht nur meine Wahl, ob ich zu allem, was Gott mir gibt, Ja oder Nein sage, es ist der Dreh- und Angelpunkt meines ganzen Lebens, eine Entscheidung, mit der alles steht oder fällt.

Da mein Farmer-Ehemann gerade im Baumarkt ist, stehe ich mit meinem Schwager an der Tür. Er redet über die Erdtemperatur und den Wetterbericht. Ich lehne im Türrahmen, der Hund liegt zu meinen Füßen.

John hebt die Schultern und schaut über unsere Getreidefelder: „Wir Farmer denken manchmal, wir hätten alles im Griff, als könnten wir etwas dafür tun, dass die Ernte gut wird.“ Er dreht sich zu mir um. „Dabei liegt das meiste nicht in unserer Macht. Als Farmer weiß man das eigentlich. Es liegt nicht an uns. Gott entscheidet alles, nicht wir.“ Mit einem unbekümmerten Lächeln schiebt er seine großen holländischen Hände in die ausgefransten Hosentaschen: „Alles ist gut.“

Ich nicke. Fast hätte ich ihm vorgeschlagen, den neuen Wassertank, den er uns gebracht hat, einfach im Hof abzuladen, statt auf meinen Farmer-Ehemann zu warten. Aber unsere Blicke begegnen sich, und ich weiß, dass ich weiterfragen muss. Behutsam taste ich mich vor, wende meinen Blick nicht von dem seinen ab. Nur selten begebe ich mich auf dieses Terrain.

„Wie kannst du das wissen, John? Bist du dir ganz tief drinnen wirklich sicher, dass alles gut ist? Woher weißt du, dass Gott gut ist und du alles annehmen kannst, was er gibt?“ Ich kenne die Geschichte dieses Mannes, der mir gegenübersteht, und er kennt meine. Sein Blick schweift ab. Ich denke an das Gleiche wie er.

Neujahr. Er bittet uns zu kommen, aber nur, wenn wir es auch wirklich wollen. Ich will nicht daran denken, was das bedeutet. Und doch wissen wir es alle. „Jetzt schon?“ Meine Augen blicken forschend in das Gesicht meines Mannes. „Heute?“ Er nimmt meine Hand und lässt sie nicht mehr los. Er hält meine Hand, während wir in den Wagen steigen, auf der Fahrt über die Landstraßen und während wir die Treppen der Klinik hinaufeilen, bis wir in dem schwach erleuchteten Zimmer angekommen sind. John erwartet uns an der Tür. Er nickt, seine Augen lächeln tapfer. Nur eine einzige Träne sucht sich ihren Weg über seine Wange. Sie schneidet mir ins Herz.

„Tiff ist heute Nachmittag aufgefallen, dass Dietrich etwas schwerer atmet. Wir haben ihn hierhergebracht, und sie haben uns bestätigt, dass seine Lunge kollabiert ist. Er hat nur noch ein paar Stunden. Es wird genauso sein wie bei Austin.“ Austin, sein Erstgeborener, ist vor nur achtzehn Monaten an der gleichen Erbkrankheit gestorben. Innerhalb von weniger als zwei Jahren würde er nun auch seinen zweiten Sohn beerdigen.

Ich kann diese Trauer, die ein Lächeln trägt, nicht ertragen und senke den Blick. Der Boden glänzt, polierte Kacheln, Linien, die vor meinen Augen verschwimmen. Es liegt erst ein Jahr und sechs Monate zurück. Die Pfingstrosen standen in voller Blüte, wir standen auf dem Friedhof und sahen einer Wolke aus Luftballons hinterher, die in den blauen Himmel aufstieg. Die Ballons tanzten im Wind, Symbole der Hoffnung für Austins Leben, das unseren Händen entglitten war. Er war nicht einmal vier Monate alt geworden. Ich war an jenem feuchtwarmen Junitag dort. Ich hatte in der Küche der Farm an seinem Bettchen gestanden. Ein Ventilator brummte und bewegte den Ballon mit dem lächelnden Gesicht über dem kleinen, ruhigen Körper. Ich sehe seine himmelblauen Augen noch vor mir. Er bewegte sich nicht. Sein Blick erschütterte mich. Ich streichelte den entblößten, kleinen Bauch meines Neffen. Seine Brust hob und senkte sich schwer, nach Atem ringend. Dann wurden die Atemzüge flacher … schwächer.

Wie kann ich weiteratmen, während seine kleine Lunge unter meinen Fingern langsam aufgibt?

Ich stürze aus der Hintertür, falle ins Gras, schreie zum Himmel. Es war unser Hochzeitstag. Nie werde ich das Datum vergessen, nie werde ich seine Augen vergessen.

Am Neujahrstag rufen John und Tiffany uns wieder. Ihr zweiter Sohn, Dietrich, ist gerade fünf Monate alt. Hoffnung und Gebete haben seine Geburt begleitet – doch er hat die gleiche unheilbare Krankheit wie sein Bruder Austin.

John gibt mir ein Taschentuch, und ich versuche, diesen Schmerz, der mir die Kehle zuschnürt, aus meinem Gesicht zu wischen. Er will mich trösten mit sanften, festen Worten: „Wir sind so dankbar! Bis heute hatte Dietrich überhaupt keine Schmerzen. Wir konnten ein schönes Weihnachtsfest zusammen feiern. Das hatten wir mit Austin nicht.“ Die Bodenkacheln bewegen sich auf und ab. Der Schmerz sticht in meiner Brust. „Tiffany hat viele Fotos gemacht. Wir hatten fünf Monate mit ihm.“

Ich sollte es nicht tun, aber ich schaue auf und sehe in sein Gesicht, in all die mühsam unterdrückte Verzweiflung. Zorn erfüllt mich. Tränen stehen in seinen Augen, Entsetzen und Hilflosigkeit. Darunter flackert sein beherrschtes Lächeln. Es schneidet mir ins Herz. Ich sehe, wie sein Kinn zittert. Da vergesse ich alle Regeln dieser holländischen Familie, die ihre Gefühle stets im Griff hat. Ich packe seine Schultern und schaue in seine brennenden Augen. Flüsternd stoße ich sie hervor, mit rauer Stimme, Worte, die mir den Atem rauben – voller Klage –: „Wenn ich etwas zu sagen hätte …“, dann schlagen die Worte zu, verzweifelt und kalt, „hätte ich diese Geschichte anders geschrieben.“

Sofort bereue ich es. Meine Worte sind so unchristlich, so falsch – so sehr: Nein, Gott! Gerne hätte ich sie zurückgenommen, hätte die Knoten der Verzweiflung aus ihnen herausgekämmt und sie in ein Sonntagskleid gesteckt. Aber meine Worte sind ausgesprochen, freigelassen, nackt, roh und echt, frei von jeder Theologie, eine scharfe Anklage vor dem Thronsaal.

„Weißt du …“ Johns Stimme holt mich aus der Erinnerung zurück. Sein Blick schweift in die Ferne, dann wandert er über die Weizenfelder, die sich in sanften Wellen wiegen. „Mit unseren Jungs … ich weiß auch nicht, warum das so gekommen ist.“ Wieder hebt er die Schultern. „Aber ich muss es auch nicht verstehen … Wer weiß? Ich rede nicht oft darüber, aber ich denke immer wieder an diese Geschichte im Alten Testament. Ich weiß gar nicht, in welchem Buch sie steht. Du kennst sie sicher auch, die Geschichte von König Hiskia? Gott verlängerte sein Leben um fünfzehn Jahre, weil Hiskia dafür gebetet hatte. Wäre Hiskia aber früher gestorben, so wie Gott es eigentlich geplant hatte, dann wäre sein Sohn Manasse nie geboren worden. Weißt du, was in der Bibel über Manasse steht? Er verführte Israel zur Sünde, sodass sie es schlimmer trieben als alle heidnischen Nationen rings um sie her. Wenn Hiskia vor Manasses Geburt gestorben wäre, dann wäre all das Böse nicht passiert. Es gibt so viele Dinge, über die wir nichts wissen.“

Er betrachtet das weite, grüne Feld, das sich im Wind bewegt. Dann spricht er langsam weiter, mit tiefer Stimme und so leise, dass ich ihn kaum verstehen kann.

„Vielleicht … vielleicht ist es besser, die Geschichte nicht zu ändern, weil wir nicht wissen, was am Ende dabei herauskommt.“

Die Worte, die ich an jenem Tag des Todes ausgestoßen habe, hallen in mir wider. Durchbohren mich. Es gibt einen Grund, warum nicht ich die Geschichte schreibe, sondern Gott. Er kennt das Ende vor dem Anfang. Er weiß, wohin alles führt, kennt jede Bedeutung.

Ich nicht.

Sein Blick kehrt zurück. Er weiß um meine Vergangenheit, kennt manche meiner Albträume. „Vielleicht … ich denke … es ist gut, wenn wir uns eingestehen, dass es Dinge gibt, die wir nicht wissen. Er kennt sie.“

In diesem Augenblick kann ich es erkennen, deutlicher als zuvor. Während wir uns vorankämpfen, voller Hunger nach Erfüllung, können wir uns entscheiden. Mitten in der Verzweiflung können wir uns entscheiden, so zu leben wie das Volk Israel, das in der Wüste Manna sammelt. Gottes Volk ernährt sich von Manna, täglich, vierzig Jahre lang – von einer Substanz, deren Namen wörtlich übersetzt „Was ist das?“ bedeutet. Sie sind hungrig und entscheiden sich, das aufzusammeln, was Gott ihnen vor die Füße legt. Sie füllen sich mit etwas, dessen Bedeutung sie nicht kennen. Über 14.600 Tage lang ernähren sie sich täglich von etwas, das sie nicht verstehen. Das Unerklärliche sättigt ihre Seelen.

Sie essen das Unerklärliche.

Sie essen das Unerklärliche.

Dieses Unerklärliche, das sie nicht verstehen können, schmeckt „wie Honig“.

Der Wagen biegt in die Einfahrt. Durchs Fenster beobachte ich die beiden Brüder, die sich begegnen, miteinander reden und sich in ihren Handbewegungen so ähnlich sind. Ich denke an begrabene Kinder und deren Väter, die mit gebrochenem Herzen über den Gräbern weinen, an eine von Schmerz durchsetzte Welt und all das Unerklärliche, das ich zurückgewiesen habe, zurückgewiesen, weil ich mich nicht davon ernähren wollte. Wenn es meinen Sohn träfe, meine Tochter? Würde ich das Manna aufsammeln? Ich zittere vor dieser Frage und erinnere mich an Grabsteine und an Finger, die durch zerzaustes Haar streichen. Und ich frage mich: Ist es möglich, dass die Risse in der Leinwand meines Lebens, die Löcher der Trauer, die unsere Welt durchstoßen, die eigene innere Leere, sich in etwas verwandeln, durch das ich hindurchsehen kann – hin zu Gott?

Könnten die schwarzen Löcher auf der Netzhaut unseres inneren Auges zu Durchtrittsstellen werden, durch die wir hinter dem Elend dieser Welt eine unfassbare Schönheit entdecken? Durch die wir Gott sehen, den Gott, nach dem wir uns so unendlich sehnen?

Vielleicht.

Aber wie? Wie können wir uns dafür entscheiden, dass die Löcher des Leids in Orte verwandelt werden, an denen wir Gott sehen? An denen wir mehr von Gott erkennen?

Wie kann ich meine Wut in Dankbarkeit verwandeln, wie kann die Bitterkeit, die mich zerfrisst, zu überfließender Freude werden? Meine Ausrichtung auf mich selbst zur Gemeinschaft mit Gott?

Ein Leben in Fülle, leben in einem Übermaß von Gnade, Freude und all dem Schönen, das ewigen Bestand hat. Es ist möglich, absolut.

Nun kann ich es sehen und bezeuge es.

Dies ist meine Geschichte, die Geschichte vom Wagnis, ein leereres, erfüllteres Leben zu führen.

Kapitel zwei

ein Wort zum Leben… und zum Sterben

Eucharistie (Danksagung) ist der Zustand des vollkommenen Menschen; sie ist das Leben des Paradieses und die einzige, vollständige und wirkliche Antwort des Menschen auf Gottes Schöpfung, Erlösung und Himmelsgabe.

Alexander Schmemann

Ich schrecke hoch, bringe das Bett zum Wanken, klammere mich an der Decke fest.

Licht schimmert hinter der Tür. Ich schnappe nach Luft, keuche, draußen erkenne ich Sterne.

Aus der Küche höre ich die Uhr, sie hängt über dem Esstisch und gibt die Zeit vor, mit lautem, zuverlässigen Ticken.

In meiner Brust hämmern die Hufe von tausend Hengsten, die im Galopp davonjagen, doch das Universum vor meinem Fenster – mit Sternen besetzt – ist unerschütterlich. Ich atme schwer.

Ich habe geträumt, ein flimmerndes Trugbild im Mondlicht.

Meine Hände tasten über das Laken. Unter mir ist die Matratze, vor dem Fenster stehen alle Sterne an ihrem Platz, und eine nackte Schulter hebt und senkt sich neben mir im tiefen Schlaf.

Erleichterung pulsiert durch meine Adern, strömt durch meinen Körper, drängt die Angst in die Nacht zurück. Es war nur ein Traum.

Ich sinke ins Kissen zurück, erleichtert liege ich da. Mit offenen Augen starre ich aus dem Fenster. Meine Lungen sind echt, mit richtiger Luft gefüllt, auch Antares, das Herzstück des Skorpions, hängt real unter der abnehmenden Sichel des Mondes. Ich liege hier und sehe das alles. Es war mein vierter Albtraum in dieser Nacht, ein silberner Faden, der sich durch das Dunkel meiner Träume zieht. Habe ich nicht immer behauptet, ich würde nicht träumen?

Ich liege da und versuche, meine Erinnerung zu entwirren, ineinander verschlungene Szenen, eine Abfolge von Albträumen, vorgetäuschtes Leben. Die Fasern meiner Großhirnrinde setzen die wichtigsten Bilder meines Lebens neu zusammen. Ich erinnere mich an die Einzelheiten und denke über sie nach. Sie sind wichtig.

Der Traum hat sich so echt angefühlt. Da war dieser konturlose Arzt – nur eine Stimme –, dieser fahle, fensterlose Raum, der nur aus Wänden bestand, und dieses eine Wort. Ich spüre immer noch, wie mir bei seinem Klang das Blut in den Adern gefriert.

Krebs.

Dieser gefräßige, unersättliche Feind des Lebens, der mit scharfen Zähnen und unaufhaltsamer Energie jedes Gewebe durchdringt, er hat mich befallen, zerstörerisch und unbezwingbar.

Die Diagnose trifft mich wie ein Schlag in die Magengrube. Ich werde blass. Unumwunden erklärt er, dass der Krebs mich nach und nach aufgefressen habe, während ich die sechs Kinder geboren, ihre schmutzigen Fußabdrücke vom Boden gewischt und ihren Vater an der Tür auf die Lippen geküsst hatte. Man kann nichts mehr tun. Alles ist voller Krebs. Ich soll das Beste aus der verbleibenden Zeit machen.

Jetzt schon? Ist es schon vorbei? Das Herz schlägt wie wild, Blut schießt durch die Gefäße, ich schreie tonlos.

Keuchend, Halt suchend, hatte ich mich bemüht, dem Traum zu entkommen. Ich will ins Leben zurückkehren, zurück zu den vier beigefarbenen Wänden und dem matten Licht an der Tür, zurück unter die weiße Decke im edlen Bezug, unter der wir uns unsere Versprechen geben. Ich will auftauchen, Luft holen, in diesem Körper weiterleben, leben. Aber die Fesseln der Nacht legen sich erneut um mich und ziehen mich zurück, hinein in die nächste Szene des Albtraums. Nun muss ich Ehemann, Vater und Bruder von meinem bevorstehenden Ende berichten. Entsetzlich und typisch für solche Träume, zucken sie nur mit den Schultern und gehen davon, unbekümmert. Ich will leben, ein Leben der Fülle. Was bedeutet dieser Traum? Viermal versuche ich, wach zu werden, viermal zieht sich die Schlinge wieder zu, holt mich zurück zu den erstickten Abschiedsbildern und letzten, todtraurigen Berührungen.

Lange liege ich reglos da, starre an die Decke und lausche dem aufgeregten Schlagen meines Herzens.

Das …

Aber das … das Aufschrecken durch den Albtraum, von Entsetzen erfüllt, ist dennoch besser als alles, was mich sonst erfüllt, wenn ich erwache. Wie lange geht das schon so? Ist es seit … seit ich sechs Kinder habe oder auch schon seit dem dritten Kind, unserem ersten Mädchen, der Kleinen mit den Grübchen, seit meine Aufgaben als Mutter begannen, an meinen Kräften zu zehren? Nein, es ist schon viel länger her, es begann Jahre davor. Es begann, als das Mädchen mit den dicken Brillengläsern im Englischunterricht bei Mr Colquhoun diese Bücher las, um nicht mehr an ihre Mama denken zu müssen, die in der psychiatrischen Klinik saß und sich nach dem Baby sehnte, dessen Blut die Decken getränkt hatte.

Seit damals wäre ich an jedem Morgen, der auf mich wartete, lieber tot als lebendig gewesen. Das Leben selbst hatte sich in einen Albtraum verwandelt. Jahrelang zog ich mir aus Angst vor dem neuen Tag, dem ich wieder nicht gerecht werden würde, die Decke über den Kopf. Jahr für Jahr lag ich am Morgen im Bett und hörte in meinem Inneren die höhnischen Stimmen. Sie wiederholen die Namen, die aus der Vergangenheit an mir hafteten: Verliererin, hoffnungsloser Fall, Versagerin. Festgenagelt über meinem Kopf, festgenagelt an mir, definieren sie mich. Die Sterne sind erloschen.

Ist es nicht erstaunlich? Gestern, vor nur einem Tag, bin ich wie an jedem Morgen im Bewusstsein all dessen erwacht, was ich alles nicht werde leisten können. Mich selbst zu hassen ist mein erstes Gefühl am Morgen. Wie soll ich das alles nur bewältigen? Die Angst, wieder zu versagen, umklammert mich. Versagen umgibt mich von allen Seiten. Ich schreie meine Kinder an, Bitterkeit dringt aus meiner Seele, ich vergesse Arzttermine, finde ausgeliehene Bücher nicht mehr, bin egoistisch, komme nicht zum Beten, jammere, gehe zu spät ins Bett, habe wieder die Toilette nicht geputzt. Ich bin ständig müde. Ich habe Angst, mache mir Sorgen, bin ausgelaugt – und das seit Jahren. Enttäuschte Hoffnung fließt durch meine Adern. Werde ich jemals den Ansprüchen genügen, werde ich finden, wonach ich suche, werde ich alles tun, was nötig ist? Das war gestern – und all die Jahre davor. Doch heute Morgen ist alles anders. Ich schreie nach Leben. Mein Körper bebt vor Sehnsucht danach, meine Lungen atmen Leben ein, die Sterne am Himmel spiegeln es wider. Ich will unbedingt und ganz leben. Auf keinen Fall will ich sterben. Ist das die Botschaft von Träumen und Albträumen? Entweder voller Leben zu sein … oder sich im Nichts aufzulösen?

Der Zwischenzustand macht uns verrückt.

Das Leben dazwischen, die leblosen Tage, die versteinerten Jahre mit ihren faden Gefühlen, das Leben im Selbstschutz, im Rückzug, in einem Körper, der nie wach ist, der gar nicht richtig fühlen kann – das Leben dazwischen macht uns zu Schlafwandlern und lebenden Toten.

Die Sonne steigt am Horizont empor. Ich werfe die Decke zurück, atme tief durch und beginne. Ich muss. Ich muss leben. Der Lockruf einer einzelnen Taube ist aus der Fichte zu hören. In der Küche beuge ich mich über die warme Herdplatte, bewege den hölzernen Löffel langsam im blubbernden Haferbrei und schaue dabei aus dem Fenster und über die Felder. Frischer Schnee glitzert in der Sonne, als wären die Sterne vom Himmel aufs Feld gefallen. Die Bäume am Waldrand werfen lange, blaue Schatten. Unten an der Straße, wo unser Schotterweg in den Asphalt mündet, hat ein gelbes Ungetüm schwer gearbeitet. Feiner Dampf steigt langsam aus dem feuchten, schwarzen Lehm empor.

Das Leben bildet seine eigenen Trugbilder.

Der Albtraum kehrt zurück, meine Nackenhaare stellen sich auf, die Realität hält mich im Würgegriff.

Eines Tages wird es so weit sein.

Ob die Ärzte nun eine Diagnose stellen oder nicht, das Ende wird kommen. Die nackten Zehen im Gras, der Frühlingsregen im Gesicht, die Haut ausgestreckt unter den kühlen Laken, das Leuchten der Glühwürmchen in einer dunklen Sommernacht – eines Tages wird das alles zu Ende sein.

Ich schalte den Herd aus.

Ich stecke Wäsche in die Waschmaschine. Nehme das Kochbuch aus dem Regal und plane das heutige Essen, wische die Arbeitsplatte ab, versuche, zu atmen und weiterzuarbeiten. Aber ich bin aufgewühlt, mein Innerstes ist nach außen gekehrt, ich bin rastlos. Ich kann den Traum nicht abschütteln. Den Albtraum meines Lebens.

Was soll ich mit diesem kurzen Leben anfangen? Welchen Weg schlage ich ein? Was ist wichtig? Wie kann ich jetzt und hier ein Leben in Fülle führen, das dann in ein Leben in ewiger Fülle mündet?

Ein Kind stapft in die Küche, die dreckigen Schuhe noch an den Füßen, einen Stapel Post im Arm. Es gibt ein neues Geschäft für Bodenbeläge und ein Angebot für günstige Reifen. Zwischen der Werbung finde ich den Brief meines kürzlich verwitweten Schwiegervaters. An einem heißen Juliabend in dem abgedunkelten Zimmer 117 führte Gott seine an Krebs erkrankte Frau nach über fünfzig Ehejahren in den Thronsaal und die ewige Herrlichkeit. Wir sangen an ihrem Sterbebett „Welch ein Tag wird das sein, wenn einst Jesus uns holt heim“. Ich legte den kalten Waschlappen auf ihre von Schweißperlen bedeckte Stirn. Nun öffne ich den Umschlag, entnehme ihm die Grußkarte und lese die schwerfällige holländische Schrift. Die letzten Worte ergreifen mich:

„Zu Beginn des neuen Jahres frage ich mich, wen er als Nächstes heimholen wird. Werde ich es sein, Herr? Möge ich bereit sein. Werden wir es sein? Wer auch immer.“

Wieso kommt dieser Brief gerade heute? Die Worte wühlen mich auf, besonders nach meinen Träumen und Kämpfen der vergangenen Nacht, nach all den Jahren des bedrückten Erwachens.

Wer auch immer – man muss bereit sein für das Ende dieser Zeit.

Wer auch immer – bin ich bereit zur ersten Begegnung mit IHM dort oben?

Wer auch immer. Bald.

Werde ich mein Leben gelebt haben, in der Fülle – oder mit innerer Leere?

Wie lebt man, wenn man immer zum Abschied bereit ist? Natürlich, letztlich hat alles mit Jesus zu tun. Man stirbt seinem alten Leben, nimmt Jesu Kreuz auf sich, ist von Gnade umgeben und empfängt ewiges Leben. Ohne Jesus ginge das nicht, ohne ihn kann man nicht bereit sein.

Ich glaube an Jesus, bin von Neuem geboren, bin Gottes Kind und sehne mich trotzdem danach, neues, echtes Leben zu finden. Wer kann mir zeigen, wie ich hier leben kann, in dieser Übergangszeit, in meinem Kokon, ehe ich ins ewige Leben hinausfliege?

In den Albträumen der vergangenen Nacht, in diesem realistischen Traum, dieser geträumten Realität, schrie alles in mir nach mehr Zeit. Doch wofür brauche ich zusätzliche Zeit? Die Antwort auf diese Frage wird bestimmen, welchen Weg ich durch mein kurzes, vergängliches Leben wähle.

Ich suche nach Ablenkung von diesen schweren Fragen und öffne mein E-Mail-Postfach. Hier warten die Worte einer Mutter auf mich. Bei ihrer Siebzehnjährigen wurde – schon wieder dieses Schreckgespenst – Krebs diagnostiziert. Ich versuche, weiterzuatmen. Was ist das für ein Tag? Was will Gott mir sagen? Die Worte der Mutter füllen meinen Bildschirm: „Was sagst du dazu?“

Ich taumle zurück.

Ich habe keine Worte. Was soll ich dazu sagen? Ich kenne die Antwort nicht, kenne meinen eigenen Weg nicht. Taste mich verzweifelt voran. Wie lebt man ein Leben richtig, das so vergänglich ist?

Wie kann ich in der Fülle leben, damit ich bereit bin, wenn das Ende kommt?

g

Ich räume die Wäsche in die Schränke und denke an alles, was ich vermutlich nie tun werde.

So vieles werde ich nicht erleben.

Den jadegrünen Li Jiang im Süden Chinas werde ich wohl nie sehen. Nie werde ich die schwarzhaarigen Jungs mit ihren Strohhüten auf den Bambusflößen beobachten, die gemeinsam mit den Kormoranen Fische fangen, während im Hintergrund der Nebel aufsteigt und die Karstlandschaft unwirklich und düster erscheinen lässt. Ich werde nie die Loita-Berge in Kenia besteigen und beobachten, wie riesige Gazellenherden aus der Serengeti-Savanne heraufziehen. Ich werde wahrscheinlich nicht im saphirblauen Wasser einer pazifischen Grotte schwimmen, werde nicht spätabends unter den majestätischen Mammutbäumen sitzen, um dem Flüstern des Windes in den Blättern zu lauschen, und ich werde meine letzten Jahre auch nicht damit verbringen, den smaragdgrünen Gipfel zu ersteigen, auf dem die sagenumwobene Inka-Stadt Machu Picchu liegt.

Meine Hand streicht über die dicken Frotteehandtücher. Ich bin die Frau eines Farmers. Ich habe sechs Kinder, die ich selbst unterrichte. Statt Diplomen und Urkunden zieren die Abdrücke schmutziger Kinderhände unsere Wände. Gibt es Orte, die man gesehen haben muss, und Dinge, die man erreicht haben muss, um bereit zu sein? Ich weiß, was der Glaube darauf antwortet, aber was sagt mir mein Herzschlag?

Ich erinnere mich an einen Friseurbesuch. Die Kundin neben mir liest eine Zeitschrift, deren Schlagzeile ich im Spiegel entziffere: Tausend Orte, die Sie besucht haben müssen, ehe Sie sterben. Stimmt das? Gibt es bestimmte Orte auf diesem Planeten, die ich sehen muss, ehe ich meinen letzten Atemzug tue, ehe ich die Ewigkeit einatme?

Warum sollten bestimmte Dinge so wichtig sein? Damit ich ihnen Respekt zolle? Um sagen zu können, ich hätte wahre Schönheit gesehen? Um fasziniert zu sein? Geht das nicht auch hier? Kann ich das nicht auch im Alltag erleben?

Meine Lungen werden an diesem Tag mehr als 11.000 Liter Luft einatmen1 und heute Abend wird über unserer Farm wieder das Wintersechseck mit den Fixsternen Capella, Aldebaran, Rigel, Sirius, Prokyon und Pollux aus dem Sternbild des Zwillings aufsteigen. Mitten im Sechseck können wir dann Beteigeuze sehen, den roten Riesenstern, der 662-mal so groß ist wie unsere Sonne und zehntausendmal so hell. Ich werde heute Abend mein Kind umarmen, das in meinem Körper aus einer Samenzelle herangewachsen ist. Vor unseren Fensterscheiben werden Schneeflocken vom Himmel herabschweben, unendlich viel mehr, als es Sterne am Himmel gibt, und nicht zwei von ihnen haben die gleiche Form. Die Bäume des nahe gelegenen Waldes werden nicht aufhören zu atmen, trotz der winterlichen Starre der Natur. Der Gott unseres Universums wird Eis hervorbringen, er wird den Himmel mit Kälte füllen, er bindet die Sterne des Siebengestirns zusammen, löst den Gürtel des Orion auf und zählt immer wieder meine Haare (Hiob 38,31; Matthäus 10,30).

Ist das Wunder nicht auch hier? Warum verbringe ich so viele Stunden meines Lebens und sehe es nicht? Sind wir wirklich so blind, dass es diese blendende Pracht braucht, damit unsere benommene Seele Schönheit sehen kann? Dabei sind Pracht und Herrlichkeit über jeden unserer Tage ausgegossen. Wer hat die Zeit, wer hat den Blick, um sie zu sehen?

Ständig scheint mein Blick an den Spritzern der Enttäuschungen hängen zu bleiben, die hier und da auftauchen.

Ich schließe den Wäscheschrank im Bad, nehme die Bürste und schrubbe die Toilette. Meine Lebenszeit muss nicht dafür verlängert werden, damit ich mehr interessante Orte sehen, mehr Besitz anhäufen und mehr erreichen kann. Ich bin von Wunderbarem umgeben, wohin ich auch blicke.

Doch warum schreit dann alles in mir nach mehr Lebenszeit in dieser Welt? Wovon will ich mehr?