10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

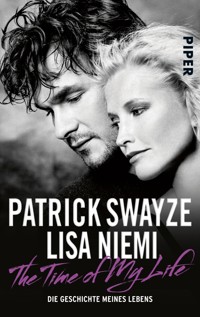

Die Reaktionen auf den Tod Patrick Swayzes waren weltweit von überwältigender Anteilnahme. Kollegen, Freunde und Millionen Fans huldigten dem Schauspieler, dem mit »Dirty Dancing« der internationale Durchbruch gelang. Zusammen mit seiner großen Liebe Lisa Niemi hat er sein Leben aufgeschrieben: Er erzählt von seinen Erfolgen, seinen Abstürzen, seiner Sucht, seiner Krankheit. Dieses Buch ist nicht nur beeindruckendes Zeugnis vom Kampf eines Unbeugsamen gegen den tödlichen Krebs. Es ist eine Hommage an die Liebe und das Leben. »Habe ich in dieser Welt ein Zeichen gesetzt? Dieses Buch habe ich geschrieben, um ebendies herauszufinden« (Patrick Swayze). Zur offiziellen Fan-Website: http://www.patrickswayze.net/.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Von Patrick:

Für meinen Dad, Jesse »Big Buddy« Swayze, der mir beigebracht hat, dass ein echter Kerl hart und gleichzeitig ganz sanft sein kann.

Von Lisa:

Für Patrick, der seinem Vater ähnlicher ist, als er ahnt.

Übersetzung aus dem Englischen von Henning Dedekind, Helmut Reuter und Violeta Topalova

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe

8. Auflage 2012

ISBN 978-3-492-96214-8

© 2009 Patrick Swayze und Lisa Niemi Titel der amerikanischen Originalausgabe: »The Time of My Life«, Atria Books, A Division of Simon & Schuster, Inc. 1230 Avenue of the Americas, New York, NY 10020 Copyright © 2009 by Troph Productions, Inc. Deutschsprachige Ausgabe: © 2009 Piper Verlag GmbH, München Die Fotos stammen aus dem privaten Archiv der Autoren und werden verwendet mit freundlicher Zustimmung von Atria Books, New York Umschlaggestaltung: Paul Thomas Gooney Umschlagmotiv: Randee St. Nicholas Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck

PROLOG

Ende 2007 lief in meinem Leben alles ziemlich gut. Ich hatte gerade die Dreharbeiten für den Pilotfilm zu The Beast, einer neuen TV-Serie, beendet und freute mich auf mein nächstes Projekt, das mich in neue Richtungen führen würde. Meine Frau Lisa und ich erlebten unsere zweiten Flitterwochen, denn wir hatten nach einer langen Zeit der schmerzhaften Distanz voneinander endlich wieder zusammengefunden. Die Zukunft sah vielversprechend aus.

Lisa und ich wollten den Silvesterabend wie in den vergangenen Jahren auf unserer Ranch in New Mexico verbringen. Aber vorher wollten wir noch einen Zwischenstopp in Aspen, Colorado, einlegen, um ein paar Freunde zu besuchen. Und dort hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung war.

Ich hatte schon seit ein paar Wochen Verdauungsprobleme gehabt, hauptsächlich Sodbrennen, und fühlte mich seit einiger Zeit sehr aufgebläht. Da mein Magen schon immer sehr empfindlich gewesen war, hatte ich dem Ganzen zunächst keine besondere Bedeutung beigemessen. Aber das Unwohlsein hielt sich hartnäckig, ich hatte keinen Appetit, und mir wurde jedes Mal schlecht, wenn ich etwas zu mir nahm. Weil ich aber zeitlebens kerngesund gewesen war, dachte ich mir, es würde irgendwann von allein vorbeigehen.

In Aspen prosteten wir uns eines Abends mit Champagner zu. Als ich den ersten Schluck nahm und die Flüssigkeit meine Speiseröhre in Richtung Magen hinunterrann, erstickte ich beinahe. Das Zeug brannte wie Säure. Es fühlte sich an, als hätte ich Lauge getrunken, und der heftige, brennende Schmerz trieb mir die Tränen in die Augen. So etwas hatte ich noch nie erlebt, aber weil ich die Stimmung nicht ruinieren wollte, sagte ich Lisa nichts davon. Ich war daran gewöhnt, Schmerzen zu ignorieren, also trank ich an diesem Abend einfach keinen Champagner mehr und versuchte, die Sache zu verdrängen.

Drei Wochen später, im Januar 2008, erfuhr ich, dass das Brennen in meinem Magen nicht die Folge einer leichten Entzündung war, sondern daher rührte, dass meine Gallengänge blockiert waren. Und zwar aufgrund von Bauchspeicheldrüsenkrebs – dem tödlichsten, am schlechtesten zu behandelnden Krebs, den man überhaupt nur kriegen kann.

Als mein Arzt im Cedars-Sinai-Krankenhaus in Los Angeles das Wort »Bauchspeicheldrüsenkrebs« aussprach, fiel mir nur ein einziger Satz dazu ein: Ich bin ein toter Mann. Das hatte ich immer gedacht, wenn mir zu Ohren gekommen war, dass jemand Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte. Und meist hatte ich damit richtig gelegen. Mein Arzt sagte mir, es sei höchst unwahrscheinlich, dass mir noch länger als ein paar Monate blieben, und ich hatte keinen Grund, an seinen Worten zu zweifeln.

Wenn dir jemand ein solches Todesurteil verkündet, gehen dir eine Menge Dinge durch den Kopf. Als Erstes: Warum ich? Womit habe ich das verdient? Wenn der erste Schock dann vorbei ist, fällt es einem sehr schwer, nicht in Bitterkeit und dem Gefühl zu versinken, dass das Schicksal einen sehr unfair bestraft hat.

In meinem Fall verwandelte sich der erste Schock sehr schnell in Selbstkritik und Schuldzuweisungen. Hatte ich mir das selbst zuzuschreiben? Was hatte ich falsch gemacht? War dies meine eigene Schuld?

In diesen ersten Wochen nach der Diagnose, als alle versuchten, die richtige Behandlungsmethode und die richtigen Medikamente für mich zu finden, kämpfte ich mit Lisas Hilfe darum, dem, was mir widerfahren war, einen Sinn zu geben. Ich wollte den negativen Gefühlen, die immer wieder in mir aufstiegen – Wut, Verbitterung, Verzweiflung –, etwas entgegensetzen und sagte mir immer wieder: Du hast mehr Leben gelebt, als zehn Menschen zusammengenommen, und es war ein großartiges Abenteuer. Das ist schon in Ordnung so.

Ich bemühte mich nach Kräften, zu akzeptieren, was mit mir geschah, aber dann passierte etwas Merkwürdiges. Ich konnte nicht. Ich war noch nicht bereit abzutreten, und ich würde auf keinen Fall zulassen, dass diese Krankheit mich dahinraffte, bevor ich bereit war zu gehen. Also sagte ich zu meinem Arzt: »Zeigen Sie mir den Feind, dann werde ich gegen ihn kämpfen.« Ich wollte genau verstehen, womit ich es zu tun hatte. Ich wollte den Krebs angreifen und besiegen, anstatt darauf zu warten, dass er mich bezwang. Und in den anderthalb Jahren seit meiner Diagnose habe ich all meine Energie in genau diesen Kampf gesteckt.

Das Ringen mit dem Krebs wurde zur größten Herausforderung meines Lebens – und es öffnete mir wirklich die Augen, denn es schickte mich auf eine emotionale Reise, die tiefer ging als alles, was ich zuvor erlebt hatte. Seiner eigenen Sterblichkeit ins Auge zu sehen ist die direkteste und die brutalste Art, um herauszufinden, was für ein Mensch du bist. Aller Bullshit fällt von dir ab, jeder Teil von dir wird bloßgelegt: deine Stärken, deine Schwächen, dein Selbstverständnis. Deine Seele.

Es ist eine Situation, in der man sich den schwierigsten Fragen des Lebens stellen muss. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Einen Himmel? Werde ich dorthin gelangen? Hat mein Leben eine Bedeutung, die über bloßen Narzissmus hinausgeht? Habe ich ein gutes Leben gelebt? Bin ich ein guter Mensch? Es ist leicht, diesen Fragen auszuweichen, solange das ganze Leben vor einem liegt. Aber sobald man dem Tod ins Auge blickt, bekommen sie auf einmal ein ganz neues Gewicht.

Am Ende des Films Der Soldat James Ryan gibt es eine Szene, die mich sehr berührte, als ich sie das erste Mal sah. Und heute geht sie mir noch viel näher. Als alter Mann lässt James Ryan sein Leben Revue passieren und kommt zu dem Schluss: »Ich habe versucht, so gut als möglich zu leben. Ich hoffe, das war genug.« Es ist ungeheuer schwierig, das eigene Leben zu beurteilen und herauszufinden, ob man der Welt etwas hinterlassen hat. Dieses Buch zu schreiben war auch der Versuch, für mich selbst eine Antwort auf diese Frage zu finden.

Ich war noch nie der Typ, der viel über Vergangenes nachgrübelt, also war es sehr erhellend für mich, zusammen mit Lisa auf unser gemeinsames Leben zurückzublicken. Besonders im Lichte dessen, was die Zukunft für uns bereithielt, hatte es eine geradezu kathartische Wirkung. Ich hatte nie das Gefühl, alle Antworten zu kennen, und das gilt heute noch mehr als früher. Aber während Lisa und ich die Spanne unseres Lebens noch einmal durchreisten, wurde mir klar, dass wir nie, nie aufgegeben haben – einander nicht, und unsere Träume auch nicht. Ich bin wahrlich nicht perfekt, und ich habe in meinem Leben eine Menge Fehler gemacht. Aber diese eine Sache haben wir beide richtig gut hinbekommen, und deshalb habe ich auch heute noch die Kraft, weiterzumachen.

Während ich dies schreibe, sitze ich in unserem wunderschönen Zuhause, unserer Ranch in New Mexico. Die Sonne strahlt auf die Berge herunter, und wieder einmal wird mir klar, wie viel ich in diesem Leben noch tun möchte. Lisa und ich werden gemeinsam weiterkämpfen, weiter hoffen, weiter glauben. Denn dies hat sich als unser größtes Talent erwiesen.

Patrick Swayze

Juni 2009

Seit Patrick und ich an diesem Buch schreiben, staune ich immer wieder darüber, was wir alles erlebt und durchgemacht haben. Es hat mich überrascht, wie diszipliniert wir beide unser Leben lang gearbeitet haben, wie konzentriert und entschlossen wir beide sein konnten. Das muss an unseren Tänzerseelen liegen. Sie wollen immer noch höher hinaus, immer noch besser werden. Sie geben sich nie zufrieden, und dieser Antrieb hat uns gute Dienste geleistet, besonders in dem Kampf, den wir gerade kämpfen.

Wenn ich heute zurückblicke, dann wünsche ich mir, ich hätte öfter innegehalten und den Augenblick genossen. In meinem Leben sind so viele wundervolle, großartige Dinge geschehen, aber ich war zu sehr damit beschäftigt, nach vorn zu streben, um sie wirklich und wahrhaftig erkennen und genießen zu können. Das ist anders geworden. Heute bin ich bereit dazu, mich ganz selbstsüchtig darüber zu freuen, wie schön ein Tag sein kann, wie wunderbar die Mähne meiner Lieblingsstute riecht und wie grenzenlos ich meinen Ehemann liebe.

Nach Patricks erster Diagnose wäre ich am liebsten in die Vergangenheit zurückgereist und hätte alle Probleme aus dem Weg geräumt, die uns in unserem gemeinsamen Leben begegnet sind. Ich wünschte mir, wir könnten noch einmal von vorn beginnen und diesmal einiges anders machen. Wir könnten weiser handeln, nicht so oft den falschen Weg einschlagen und weniger Zeit verschwenden. Dieses Mal würden wir mehr lachen, uns öfter berühren und uns genau so lieben, wie unsere Seelen es schon immer wollten. Und wenn dieser Wunsch wahr würde, bekäme ich natürlich auch die Chance, unser gemeinsames Leben noch einmal zu durchleben, was mir meinen größten Traum erfüllen würde: mehr Zeit mit ihm zu verbringen.

In mancher Hinsicht gab mir die Arbeit an diesem Buch eine Art Fahrkarte in die Vergangenheit. Aber anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich konnte zwar meine Zeit mit ihm nicht verlängern, aber die Reise zeigte mir, dass manche Hindernisse, die ich am liebsten ausgelassen hätte, sich im Nachhinein als doch nicht so schlecht herausgestellt hatten, denn wir überwanden sie alle. Und sie sind ein Zeugnis für die Stärke, die wir gemeinsam entwickeln konnten.

Wenn ein Mensch, der einem nahe steht, ein Todesurteil erhält, glaubt man, dies würde einem inspirierende Einsichten und Lektionen über das Leben vermitteln. Das dachte ich zumindest. Aber als ich mich nach Patricks Diagnose irgendwann von dem Gefühl befreit hatte, in einem endlosen Albtraum gefangen zu sein, sah ich mich um und entdeckte nirgendwo auch nur die Spur einer Lektion. Erst als ich allmählich die erste Trauer und Angst überwand und lernte, jeden Tag, den wir noch gemeinsam erleben dürfen, zu schätzen, und mich auf all die Dinge vorzubereiten, auf die man sich unmöglich vorbereiten kann, wurden die Lektionen immer klarer. Ich konnte sie nicht erzwingen, denn sie erreichen dich erst, wenn du dafür bereit bist. Es steckt eine Menge Weisheit darin, jeden Tag so zu leben, als sei er der letzte. Aber zu dieser Erkenntnis gelangt man meist erst, wenn man schon mit dem Rücken zur Wand steht.

Früher hatte ich Angst vor der Zeit – davor, dass sie mir davonlaufen würde und ich nicht die Zeit hätte, all das zu tun, was ich noch tun wollte. Inzwischen betrachte ich jede Minute, die verstreicht und in der Patrick noch bei mir ist, als persönlichen Sieg. Als etwas, worauf ich stolz sein darf. Es ist, als könne ich all diese Minuten in meinen Händen sammeln wie wertvolle Juwelen. Schaut doch: Ich habe noch einen Moment geschenkt bekommen! Meinem Mann einen Kuss zu geben, ihm über den Arm zu streichen im Licht, das golden durchs Fenster fällt … All diese Juwelen geben mir Mut, dem Tod ins Gesicht zu sehen und zu sagen: »Heute geht niemand irgendwohin!«

Ich kann Patrick helfen – ihn anleiten, lieben, seine Medikamente und seine Kalorienzufuhr überwachen, ihn in den Hintern treten oder seine Hand halten, wenn er mich braucht. Aber ich kann ihn nicht retten. Das darf ich nicht vergessen. Doch ich habe die beste Waffe auf meiner Seite, die es gibt: Patrick selbst. Ich liebe seinen Kampfgeist. Er ist ein unglaublich starker und wunderbarer Mensch, mein bester Verbündeter im Kampf gegen diese schreckliche Krankheit.

Einige Zeit nachdem Patrick sich bei einem lebensbedrohlichen Unfall bei den Dreharbeiten zu Blood Letters – Post vom Tod beide Beine gebrochen hatte, waren wir in New Mexico. Wir gingen hinaus in die frische Bergluft, er zog sein Hemd aus und genoss die Sonne, während wir durch unsere üppigen fünfzig Morgen Weideland schlenderten, um unsere fünf lebhaften Araberpferde zu besuchen. Patrick klopfte einer Stute den Hals, während ich aus irgendwelchen Gründen ein Stück zur Seite gegangen war. Als ich mich umdrehte, sah ich gerade noch, wie er in die Mähne griff und sich auf den Rücken der Stute schwang. Ohne Sattel, ohne Zaumzeug. Als die anderen Pferde lostrabten und dann in einen wilden Galopp fielen, war Patrick mit seiner Stute mittendrin und fegte über die Weide. Ich traute meinen Augen nicht. Ich sah natürlich, wie fantastisch und frei er wirkte. Aber ich war auch ziemlich sauer. Ich meine, er hatte sich gerade mal ein Jahr vorher bei einem Reitunfall beide Beine gebrochen und riskierte eine Wiederholung ?

Als Patrick nach einer gefühlten Ewigkeit unversehrt vom Rücken der Stute sprang und auf mich zulief, grinste er verlegen, weil er glaubte, ich würde ihm die Leviten lesen. Aber das brachte ich nicht fertig. Ich konnte nur den Kopf schütteln und versuchen, nicht zu lächeln. Dieser Mann hat nun den Kampf gegen den Krebs aufgenommen. Auch das wird ein Ritt ohne Sattel und Zaumzeug. Und ich weiß, dass er dieses Pferd so weit treiben wird wie irgend möglich.

Lisa Niemi

Juli 2009

KAPITEL 1

Halloween 1970. Es war ein lauer Samstagabend in Houston, und ich lief mit meinen Football-Teamkameraden von der Waltrip High School auf den Platz. Wir waren bereit für das wichtige Spiel gegen die Yates Lions, unsere Rivalen vom anderen Ende der Stadt. Diesmal waren wir besonders motiviert, denn wir hatten gehört, dass auf den Rängen Talentscouts saßen, die uns bewerten würden. Ich besuchte damals die zwölfte Klasse der Waltrip, und dies war meine Chance, die Scouts von meinen Fähigkeiten zu überzeugen. Aber ich hatte keine Ahnung, dass diese Nacht mein Leben für immer verändern würde.

Yates hatte eine gute Mannschaft, die Jungs waren massig und aggressiv, die Tribünen voller kreischender Fans. Das Spektakel konnte beginnen. Mit meinen 178Zentimetern Körpergröße bei einem Gewicht von rund achtzig Kilo gehörte ich nicht zu den Brechern auf dem Footballfeld, aber ich war schnell, hundert Meter in elf Sekunden. Wegen der Scouts hoffte ich auf ein besonders gutes Spiel, denn meine Eltern hatten nicht genug Geld, um mich aufs College zu schicken, und ein Football-Stipendium wäre mein Ticket an die Uni.

In Texas ist Highschool-Football nicht nur ein Spiel, sondern beinahe eine Religion. Es hat etwas Magisches an sich: Der Geruch nach frisch gemähtem Gras, die brüllenden Trainer, die Fans, die mit den Füßen stampfen, und die zweiundzwanzig Männer auf dem Platz, die sich wie barbarische Krieger gegenseitig an die Gurgel gehen. Mir gefielen der Wettkampf und die raue Körperlichkeit des Spiels. Jedes Mal, wenn ich meine Position einnahm, wollte ich etwas beweisen. Ich wollte schneller rennen, geschickter kreuzen und härter schlagen als alle anderen auf dem Feld.

Aber an diesem Abend war ich es, der den härtesten Schlag abbekam. Bei einem Kickoff mitten im Spiel fing ich den Ball und rannte los. Vor mir hatte die gegnerische Mannschaft eine Blockade aufgebaut, also stürmte ich zur Seitenlinie, kreuzte dann gegen die Spielrichtung und versuchte, den Verteidigern davonzulaufen. Als ich sah, wie ein paar Riesentypen mit gesenkten Helmen auf mich zurasten, war es zu spät zum Ausweichen. Einer warf sich frontal auf mich, der andere kam in meinem toten Winkel auf mich zu. Sie trafen mich beide genau in dem Moment, in dem ich mein linkes Bein auf den Boden aufsetzte.

Mein Knie verdrehte sich grotesk, gab nach und ich fiel wie ein Stein zu Boden. Ich lag vor Schmerzen schreiend auf dem Rasen. Ich hatte keine Ahnung, was passiert war, ich wusste nur, dass sich mein Knie anfühlte, als sei es explodiert. Trotzdem wollte ich die Zähne zusammenbeißen und gleich wieder aufstehen, aber ich brach sofort zusammen – mein linkes Bein konnte mein Gewicht nicht mehr tragen. Ich versuchte es wieder, denn ich war fest entschlossen, wenigstens vom Feld zu laufen, aber ich schaffte es nicht. Nach einer Weile kamen die Trainer aufs Feld, um nach mir zu sehen. Einer, ein richtig abgebrühter, zäher Bursche, schaute auf mich hinab und höhnte: »Zu viel getanzt, was, Swayze?« Als sei das Tanzen und nicht die zwei menschlichen Raketen, die in meine Richtung geschossen waren, der Grund für meinen Zustand. In Texas wehte ein rauer Wind, und selbst ein Footballspieler musste sich Häme gefallen lassen, wenn er zufällig auch noch Tänzer war. Ich starrte den Trainer durch einen Schleier des Schmerzes wütend an, dann ließ ich mich ohne ein Wort auf eine Trage hieven und in den Umkleideraum zurücktragen.

Als ich dort eine Weile auf einem Massagetisch gelegen hatte, ließ der Schmerz in meinem Knie durch den Schock langsam nach. Und das reichte aus, um in mir den Wunsch zu wecken, weiterzuspielen. »Lasst mich wieder aufs Feld!«, bettelte ich den Trainer an. »Lasst mich nur das Spiel beenden!«

»Vergiss es«, sagte der Trainer. »Du bist erledigt.«

Ich wollte sein Nein nicht gelten lassen. »Es geht mir gut, das schwöre ich«, sagte ich ihm. »Ich muss nur ein bisschen laufen, dann kann ich weitermachen.« Egal, wie oft er den Kopf schüttelte, ich gab und gab nicht auf. Ich musste einfach zurück auf dieses Spielfeld.

»Na gut«, sagte der Trainer, als ihm mein Gejammer schließlich zu viel wurde. »Dann los. Steh auf und lauf!«

Ich glitt vom Tisch, aber sobald mein linker Fuß den Boden berührt hatte, fühlte ich mich, als hätte mir jemand einen Dolch tief ins Knie gerammt. Es gab nach, ich fiel zu Boden und verlor das Bewusstsein. Das Nächste, an das ich mich erinnern kann, waren die Sirenen und das Blaulicht eines Rettungswagens.

Die Diagnose war niederschmetternd: Mein Kniegelenk war komplett zerstört, fast alle Bänder waren gerissen. Ich musste mich operieren lassen – die erste von vielen Operationen, die ich im Laufe der Jahre durchstehen musste. Die Ärzte reparierten das Knie, so gut es ging, und steckten mich danach drei Monate lang in einen Gipsverband, der von der Hüfte bis zu den Zehen reichte. In dieser Zeit verkümmerte meine Beinmuskulatur völlig, mein Kniegelenk wurde steif und unbeweglich.

Für einen jungen Mann wie mich, der schon immer sportlich und aktiv gewesen war, war so ein Gipsverband eine schwierige Sache; aber das war noch gar nichts im Vergleich zu dem qualvollen Rehabilitationsprozess, bei dem das Narbengewebe, das sich im Gelenk gebildet hatte, aufgebrochen und gelockert werden musste. Ich konnte das Knie anfangs kaum beugen, litt Höllenqualen und weiß noch, wie ich in meinem Bett lag und hörte, dass meine Mutter im Zimmer nebenan haltlos weinte. Ich glaubte, sie zwischen den Schluchzern sagen zu hören: »Sein Leben ist vorbei. Sein Leben ist vorbei.« Das jagte mir Angst ein. Würde ich meine Fähigkeiten wiedererlangen, oder war meine körperliche Leistungsfähigkeit für alle Zeiten eingeschränkt?

Meine Tage als Footballspieler jedenfalls waren gezählt, aber was war mit meinen Träumen vom Wettkampfturnen oder einer Karriere als Profitänzer? Mit meinen achtzehn Jahren hatte ich bisher noch nie in meinem Leben daran gezweifelt, dass ich alles tun konnte, was ich wollte. Diese Überzeugung stand nun dank dieses einen flüchtigen Augenblicks auf einem Highschool-Footballfeld zum ersten Mal wirklich auf dem Prüfstand. Dass dies nur die erste von vielen Prüfungen sein würde, die mir bevorstanden, ahnte ich damals nicht.

Meine Familie lebt schon seit Generationen in Texas, und die Beziehung meiner Eltern war eine jener klassischen texanischen Geschichten, in denen sich ein Cowboy in ein Stadtmädchen verliebt. Jesse Wayne Swayze, den alle Welt nur »Buddy« nannte, war ein ehemaliger Rodeo-Champion, aufgewachsen auf einer Ranch bei Wichita Falls. Er war unprätentiös und intelligent, hatte jahrelang als Metzger gearbeitet und sich in Abendkursen zum technischen Zeichner weitergebildet. Er bekam einen Job bei einer Ölfirma und absolvierte nebenher eine Ausbildung zum Maschinenbauingenieur. Sein ganzes Geld steckte er in seine Familie, besonders in das Tanzensemble und die Tanzschule, die meine Mutter leitete.

Meine Mom, Patsy Swayze, war Choreografin, Tanzlehrerin und Mitbegründerin der Houstoner Tanzszene. Sie kombinierte die Energie einer Tänzerin mit der Entschlossenheit und stahlharten Kraft eines Pitbullterriers. Mom war eine hervorragende Lehrerin, aber sie forderte sehr viel von uns. Wir Kids rangen ein ums andere Mal darum, die schwierigsten Aufgaben zu meistern, um ihre Anerkennung zu gewinnen. Uns war damals nicht klar, dass wir diesen Kampf nicht gewinnen konnten – sie legte immer noch eine Schippe drauf.

Ich war das zweitälteste von fünf Kindern, der älteste Sohn der Familie. Meine ältere Schwester Vicky und ich lernten bei unserer Mutter tanzen, kaum dass wir laufen konnten. Moms Studio, das »Swayze Dance Studio«, war unser zweites Zuhause, und wir verbrachten unendlich viel Zeit dort. Meine Mutter hatte weder Vicky noch mich gefragt, ob wir überhaupt tanzen lernen wollten – das wurde einfach von uns erwartet. Und mehr noch: Wir sollten schlicht die Besten werden, und dass uns das auch gelingen würde, daran hatte sie offenbar nie Zweifel. Meine Mutter erzählte mir irgendwann, sie habe mich deshalb Patrick genannt, weil sie fand, dass der Schriftzug »Patrick Swayze« sich gut auf einem Theaterplakat machen würde. Aber wie mein Dad wurde ich eigentlich nur »Buddy« genannt. »Little Buddy«, wenn er dabei war.

Auch unsere jüngeren Geschwister Donny, Sean und Bambi standen unter dem Druck, alles was sie anpackten, hervorragend meistern zu müssen. Wir nannten das »Leben im Camp Swayze«, eine prägende Erfahrung, die unsere beinahe besessene Motivation, am besten zu sein, am meisten zu leisten und die Herde zu führen, erklärt.

Unsere Eltern hatten in ihrem Leben eine Menge erreicht: Dad hatte sich beruflich konsequent weiterentwickelt, war ein Ass im Rodeo und früher Golden-Gloves-Boxer gewesen; meine Mom gehörte zu den strahlenden Sternen der Houstoner Tanzszene. Aber da hörten die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden auch schon auf. Meine Mutter war eine Perfektionistin und übertrug das auch auf ihre Kinder. Egal was wir taten. Damit weckte sie einerseits den brennenden Wunsch in mir in allem die Nummer Eins zu sein, gleichzeitig führte das aber auch zu dem konstanten, tief verwurzelten Gefühl, nicht zu genügen. Ich konnte nicht all das sein, was sie aus mir machen wollte – denn das hätte niemand geschafft. Aber ich würde es versuchen, selbst wenn ich dabei draufging. Und dieser Charakterzug hat mich mein Leben lang begleitet, ebenso wie meine Selbstzweifel.

Mein Dad hingegen war entspannter, ein sanfter Cowboy. Er war der Fels, auf dem unsere Familie gebaut war, er brachte Stabilität und Sicherheit in unser Leben. In mancher Hinsicht bemutterte er uns mehr als meine Mom, und dass ich mit einem Vater aufgewachsen bin, der sowohl stark als auch sanft war, hat mich tief beeindruckt. Ich begriff, dass es nicht unmännlich ist, eine weiche Seite zu haben. Im Gegenteil. Sie machte einen zu einem besseren Mann.

Wir hatten nicht viel Geld, besonders während mein Dad in der Metzgerei arbeitete, aber meine Mutter ertrug die Situation mit Würde, wie eine Lady. Ich weiß noch, wie peinlich es mir war, als ich eines Sonntagmorgens in der Kirche merkte, dass meine Schuhsohle sich gelöst hatte und jeden meiner Schritte laut klatschend begleitete. Ich weiß auch noch, dass unsere Nachbarn in Nordhouston sich von uns fernhielten, weil wir »Künstler« waren – was im Houston der Sechzigerjahre keine Auszeichnung war. Aber meine Mutter bewahrte stets Haltung. Wie wichtig das ist, musste ich als junger Mann nur allzu schnell erfahren.

Damals waren selbst die Großstädte in Texas noch raue, ungezähmte, erzkonservative Orte, kein gutes Pflaster für jemanden, der leidenschaftlich gern tanzte. Deswegen, und weil ich meine Haare lang trug, wurde ich auf der Junior-Highschool gehänselt, »Schwuchtel« genannt und unzählige Male verprügelt, was aber nur meine Entschlossenheit stärkte, es diesen Rüpeln irgendwann heimzuzahlen, koste es, was es wolle. Aber erst als ich zwölf war und mein Dad nach einer besonders üblen Rauferei endlich handelte, lernte ich das Zeug dazu.

Fünf Jungs waren damals gemeinsam auf mich losgegangen, und obwohl ich mich nach Leibeskräften gewehrt hatte, war ich der Übermacht einfach nicht gewachsen. Sie wischten den Boden mit mir. Als ich mit völlig verschrammtem und zerkratztem Gesicht zu Hause ankam, beschloss mein Dad, mir das Boxen beizubringen. Mein Bruder Donny und ich hatten zwar gerade mit Kampfsport begonnen – in dem Einkaufszentrum, in dem das Studio meiner Mutter lag, gab es auch eine Kampfsportschule –, aber Dad wollte mir beibringen, auf seine Art zu kämpfen.

Als er mich nach ein paar Wochen für bereit hielt, fuhr er mich zur Schule, ging mit mir in das Büro des Footballtrainers und sagte: »Ich will, dass Sie diese Jungs aus dem Unterricht holen, damit wir die Sache ein für alle Mal klären können.« Coach Callahan fiel die Kinnlade herunter, als er meinen Dad sagen hörte, er wolle, dass ich noch einmal gegen diese Typen kämpfte. Diese Rüpel hatten mich nach Strich und Faden vermöbelt – und jetzt forderte mein eigener Vater sie auf, es noch einmal zu tun? »Diesmal geht es aber nicht fünf gegen einen«, fuhr mein Dad fort. »Mann gegen Mann, sportlich und fair.«

Er musste einige Überzeugungsarbeit leisten, aber am Ende war Coach Callahan davon überzeugt, dass es eine akzeptable Erziehungsmethode sei, die Jungs aus dem Unterricht zu holen, uns in den Kraftraum zu stecken und die Sache austragen zu lassen. Dad und ich gingen voraus, bald darauf trafen auch der Trainer und die fünf Jungs ein. Mein Dad hatte zwei Paar Boxhandschuhe dabei, aber als der erste Junge und ich uns zum Kampf bereit machten, steckte er sie wieder ein. »Legt einfach los«, meinte er zu uns. »Ich glaube, die braucht ihr nicht.«

»Moment mal«, sagte der Trainer. »So können wir das nicht machen, Mr.Swayze.«

Mein Dad war ein sanfter Mensch, der seine Stimme nur selten hob, aber wenn er wütend wurde, dann richtig. Und das bekam der Trainer in diesem Augenblick zu spüren.

»Legt einfach los«, sagte er zu mir und drehte sich dann zu Callahan um. »Buddy verdient die Chance, diesen Jungs heimzuzahlen, was sie ihm angetan haben«, zischte er mit vor Wut lodernden Augen. »Die halten sich für harte Männer? Wir werden ja sehen, wie hart sie wirklich sind.«

Ich kann nicht leugnen, dass ich eine Heidenangst hatte. Mein Vater glaubte offensichtlich, ich sei stark genug, um alle fünf Jungs in einem fairen Kampf zu schlagen. Als ich mich auf die erste Begegnung vorbereitete, spürte ich, wie das Adrenalin durch meinen Körper schoss. Nicht weil ich schmerzhafte Schläge fürchtete, sondern weil ich meinen Vater nicht enttäuschen wollte. Meine Sinne schärften sich, mein Herz schlug schneller, und auf einmal begriff ich etwas. Mir wurde klar, dass man Angst überwinden kann, indem man sie für sich arbeiten lässt. Und das tat ich. An diesem Tag besiegte ich alle fünf Jungs nacheinander. Und als sie blutig und verschrammt aus dem Kraftraum schlichen, sah ich einen Anflug von Stolz über das Gesicht meines Vaters huschen.

Meine Probleme in der Schule beseitigte der Kampf allerdings nicht – im Gegenteil. Kaum hatte sich herumgesprochen, dass ich der neue »Supermann« war, wollten alle gegen mich kämpfen. Die Tatsache, dass ich damals Geige spielte, erhöhte den Kick nur noch: Ich gab als »Supermann« mit Ballettschlappen im Rucksack und Geigenkasten unter dem Arm ein besonders reizvolles Ziel ab. Ich prügelte mich noch sehr oft mit Jungs aus meiner Schule, aber ich vergaß nie die Lektion darüber, wie ich meine Angst zu meinem Vorteil einsetzen konnte. Diese Erfahrung hat mir mein ganzes Leben lang gute Dienste geleistet.

Mein Dad brachte mir übrigens nicht nur das Kämpfen bei, sondern auch zwei goldene Regeln über das Wann und Wie eines solchen Kampfes: »Buddy«, sagte er immer, »wenn ich je mitbekomme, dass du einen Kampf vom Zaun brichst, setzt es Kloppe. Und wenn ich je mitbekomme, dass du einen Kampf nicht zu Ende bringst, dann setzt es auch Kloppe.« Mein Vater hat mich gelehrt, dass man zwar verlieren, aber nie aufgeben darf. Und seit jenem Tag im Kraftraum habe ich das auch niemals getan.

Als ich ungefähr zehn Jahre alt war, kletterte ich einmal auf das Dach des zweistöckigen Hauses, das gerade in unserer Straße gebaut wurde. »Hey!«, schrie ich den Bauarbeitern unter mir zu. »Wie viel kriege ich, wenn ich springe?«

Die Männer schauten auf und sahen einen drahtigen Jungen, der mit in die Hüften gestemmten Händen am Rand des Daches stand. Einer schüttelte den Kopf. »Wir sollen dir dafür Geld zahlen, dass du vom Dach springst und dir deinen verrückten Hals brichst?«, schrie er mir zu.

»Wie viel?«, fragte ich. »Kommt schon!«

»Du kriegst fünfundzwanzig Cent«, antwortete der Mann, und die anderen kicherten.

»Für fünfzig Cent mach ich’s!«, schrie ich zurück.

Er nickte und wedelte mit der Hand. »Na, dann mach mal«, sagte er.

Auf diesen Moment hatte ich gewartet. Alle Blicke hingen an mir, mein Blut begann zu brodeln, und ich sprang vom Dach – genau in den Sandhaufen, mit dem die Bauarbeiter ihren Zement anrührten. Ich rollte mich ab und landete nach ein paar Umdrehungen wieder auf den Füßen. Der Mann fischte widerwillig zwei Vierteldollar aus der Tasche und gab sie mir.

Die Bauarbeiter mochten mich zwar für durchgedreht halten, aber für mich war so etwas nichts Ungewöhnliches. Ich verbrachte meine gesamte Kindheit damit, zu rennen, zu springen und durch die Luft zu fliegen. Ich wusste einfach, wie man hinfallen und sich abrollen musste, und hatte vor kaum etwas Angst. Gemeinsam mit meinem jüngeren Bruder Donny tobte ich wie ein Wilder durch die Wälder in der Nähe unseres Hauses. Die Figuren, denen ich dabei besonders nacheiferte, waren Superhelden wie Tarzan oder Doc Savage. Sie hatten keine übernatürlichen Kräfte, sondern waren ganz gewöhnliche Männer, die außergewöhnliche Dinge leisteten. Ich war Tarzan, und Donny Cheetah oder Boy, je nach meiner Laune. In selbst gebastelten Tarzan-Kostümen hangelten wir uns an Ästen und Kletterpflanzen entlang, die wie ein Netz zwischen den Bäumen im Garten hinter dem Haus hingen. Für unser Outfit hatten wir alte Badehosen mit Gürtel so zerstückelt, dass wir sie als Lendenschurze verwenden konnten. Einige Mädchen aus der Nachbarschaft bekamen vermutlich den Schock ihres Lebens, als sie aufschauten und plötzlich die Swayze-Kronjuwelen über sie hinwegschwangen.

Doc Savage war mein größtes Idol, denn er war nicht nur mutig und athletisch, sondern auch noch umfassend gebildet. Er war Entdecker, Wissenschaftler, Erfinder, Kampfsportexperte und Verwandlungskünstler in einem. Ich wollte genau wie Doc Savage sein. Wenn ich nicht durch die Luft schaukelte, von Gebäuden sprang oder in den Wäldern herumrannte, experimentierte ich in unserem Baumhaus mit meinem Chemiekasten herum, um die perfekte Rakete zu bauen.

Das »Space Race« zwischen den Russen und den USA war damals in vollem Gange, und Raketen zu bauen war das neueste Lieblingshobby von Jungs in den Sechzigerjahren. Ich hatte bereits ein paar gebaut und abgeschossen, beschloss eines Tages aber, noch einen Schritt weiter zu gehen und meinen eigenen Treibstoff zu mischen. Ich besorgte mir von irgendwoher Zinkstaub und Schwefel und begann wie ein verrückter Wissenschaftler, das Zeug zusammenzuschütten. Unglücklicherweise war ich dabei genauso vorsichtig, wie es dreizehnjährige Jungs nun mal sind, nämlich nicht vorsichtig genug. Ich stieß versehentlich meinen Bunsenbrenner um, genau in den Haufen aus Schwefel und Zink. Während meine Augen noch dabei waren, in etwa die Größe von Untertassen anzunehmen, wurde mir schlagartig bewusst, dass ich schleunigst aus dem Baumhaus verschwinden musste.

Es dauerte ein paar Sekunden, bis die Mischung sich entzündete, dann gab es eine ohrenbetäubende Explosion, und das Baumhaus ging in Flammen auf. Ich betrachtete aus einiger Entfernung den Rauch, der aus der Ruine aufstieg und dachte: Muss ich eben ein neues bauen. Ich hatte keine Vorstellung von der Gefahr, in die ich mich gebracht hatte. Ich hätte mich schwer verletzen oder sogar sterben können. Aber wie die meisten Jungs im Teenageralter fühlte ich mich unbesiegbar – ein Gefühl, das mich noch weit über dieses Alter hinaus begleiten sollte.

Während ich in den Wäldern den wilden Mann markierte, ging ich weiterhin zum Tanz- und Turnunterricht, spielte Geige und trat in Musicals auf. Ich verbrachte viele Stunden in Moms Studio, wo ich schwitzend trainierte und alles daran setzte, der beste Tänzer zu werden, den Houston je gesehen hatte. Ich liebte die Kraft und Anmut des Tanzens und die körperlichen Anforderungen, die es an mich stellte. Meine Mutter sah, dass ich Talent hatte, und obwohl sie mich jederzeit in die Wälder gehen ließ, wo ich mich nach Herzenslust austoben durfte, stellte sie ein paar Regeln auf, um für meine Sicherheit zu sorgen. Am meisten nervte mich dabei, dass ich kein Motorrad haben durfte. Zwei von Moms Onkeln waren bei Motorradunfällen ums Leben gekommen. Sie hatte eine Heidenangst, ich würde das Motorrad zu Schrott fahren und dabei den Tod finden – oder abhauen und mich wie so viele andere Teenager in Texas dem Suff, den Drogen und dem vorehelichen Geschlechtsverkehr ergeben. »Wenn ich dich jemals auf einem Motorrad erwische, dann haue ich es mit der Axt kaputt«, sagte sie immer wieder. Meine Mutter war stark und dank ihrer irischen Wurzeln ziemlich jähzornig. Sie hatte mir schon ein paar Mal eine geklebt, also wusste ich, dass sie ihre Drohung wahr machen würde.

Aber weil ich unbedingt ein Motorrad haben wollte, beschloss ich, mir selbst eines zu bauen. Ich nahm ein altes Fahrrad, schweißte einen Boden an den Rahmen und montierte dicke Reifen daran. Als Nächstes klaute ich den Motor von Dads Rasenmäher und schraubte ihn an den Rahmen. Als ich es endlich geschafft hatte, den Motor mit dem Kettenzahnrad zu verbinden, war mein selbst gebastelter Feuerstuhl fertig. Es fuhr nicht besonders schnell, was sicherlich ganz gut war, denn die einzigen Bremsen waren meine Stiefelsohlen, die ich gegen den Vorderreifen drückte, wenn ich anhalten wollte.

Wenn Mom und Dad nicht da waren, düste ich auf diesem Gefährt durch die Nachbarschaft, und solange ich es schaffte, vor ihrer Rückkehr den Motor abzuschrauben und wieder am Rasenmäher anzubringen, war ich in Sicherheit. Aber natürlich kam meine Mutter eines Nachmittags früher als erwartet nach Hause und erwischte mich. Tatsächlich ging sie mit der Axt auf das Motorrad los und zerstörte dabei nicht nur den Fahrradrahmen, sondern auch Dads Rasenmähermotor. Was bedeutete, dass meine Eltern beide nicht besonders gut auf mich zu sprechen waren, wenngleich ich das Gefühl hatte, dass Dad meinen Einfallsreichtum insgeheim bewunderte. Jedenfalls sollte dies für lange Zeit mein letztes Motorrad gewesen sein.

Während der ganzen Zeit in der Junior-High und später in der Highschool machte ich weiterhin alles, was mir Spaß brachte: Sport, Musik, Tanz, Turnen, Kampfsport, Segeln, Rollschuhfahren und Tauchen. Außerdem war ich ein stolzer Pfadfinder, der sich alle erdenklichen Abzeichen verdiente. Wie mein großes Vorbild Doc Savage war ich entschlossen, einfach alles auszuprobieren und zu lernen. Während unserer Tarzanphase übten Donny und ich fleißig Messerwerfen, ich entwickelte eine Begeisterung für jegliche Waffen ohne Schießpulver und für Kampfkunst und nahm an zahllosen Wettkämpfen teil, in denen ich mein Können unter Beweis stellte. Aber der Ort, an dem ich mir wirklich den Respekt aller Sportskanonen erwerben konnte, war Waltrips Footballmannschaft. Meine Schnelligkeit und Beweglichkeit halfen mir, in allen Aspekten des Spiels hervorzustechen; ich besetzte alle Positionen der Reihe nach und wurde schließlich sogar als bester Halfback der Stadt ausgezeichnet. Die raue Mentalität im Football gefiel mir nicht besonders, aber ich liebte es, auf dem Spielfeld allen zu zeigen, was ich drauf hatte.

Für meine Familie hatte die Bühne allerdings immer oberste Priorität. Tanzen und Choreografie waren nun mal die Lebensaufgabe meiner Mutter – und ich war ihr Goldjunge, der Sohn, der ihre Träume weiterführen würde. In meiner gesamten Schulzeit trat ich jeden Sommer in Musicals auf – The Sound of Music, Gypsy, The Music Man – und trainierte dabei meine Gesangs-, Tanz- und Schauspielfähigkeiten. Ich setzte alles daran, dieser perfekte Goldjunge zu werden. Und meine Mutter stellte mich vor immer neue Herausforderungen, trieb mich an, noch mehr zu leisten und noch besser zu werden.

Die harte Arbeit zahlte sich in meiner frühen Teenagerzeit aus, denn ich erhielt Stipendien beim Joffrey Ballet und dem American Ballet Theatre in New York City. Aber ich lehnte ab. Ich wollte lieber noch eine Zeit lang bei meiner Mutter lernen und in ihrer Houston Jazz Ballet Company tanzen. Außerdem wusste ich damals noch nicht, ob ich wirklich Profitänzer werden wollte. Ich hatte große Schwierigkeiten, mir überhaupt eine berufliche Richtung vorzustellen. Turnen? Tanz? Sport? Wie sollte ich mich bei all diesen Möglichkeiten für nur eine Sache entscheiden?

Aber dann kam jener schicksalhafte Halloween-Abend mit der Verletzung, die all diese Träume bedrohte. Nach meiner Operation lag ich mit meinem eingegipsten Bein im Bett und dachte nur: Kann ich wieder so fit werden wie vorher? Werde ich noch genauso gut sein? Es dauerte eine Weile, aber dann hatte ich mich für eine Antwort entschieden: Ja, ich würde und ich konnte – weil ich musste. Scheitern war schlichtweg keine Option für mich, also weigerte ich mich fortan, auch nur an die Möglichkeit zu denken. Es war egal, wie sehr ich mich anstrengen und wie viel Schmerz ich aushalten musste: Ich würde alles durchhalten. Dies war das erste Mal, dass ich mich durch schiere Willenskraft aus einer unmöglichen Situation wieder herauskämpfte. Kaum war der Gips entfernt, begann ich, mein Bein wieder zu trainieren. Ich hob Gewichte, machte Dehnübungen, Lauf- und Gleichgewichtstraining. Ich versuchte alles, um es wieder in Form zu bringen.

Inzwischen war ich im letzten Semester meiner Highschoolzeit angelangt, und ich wusste, ich musste schnell wieder in Wettkampfform sein. Ich hatte ein Turnstipendium am San Jacinto Junior College erhalten, das etwa eine Stunde Fahrt von Houston entfernt lag, und ich wollte es auf keinen Fall verlieren. Während des Frühjahrs und Sommers arbeitete ich also wie verrückt an meiner Form, und von September an trainierte ich tatsächlich täglich mit der Turnmannschaft von San Jacinto. Wenn ich das Knie stark belastete, schmerzte es und schwoll an, aber das ignorierte ich nach Kräften, denn ich hatte mir ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Ich wollte in die Olympiamannschaft aufgenommen werden, und mein Trainer Pat Yeager sagte mir, ich hätte gute Chancen. Er musste es wissen, denn er hatte die amerikanische Frauen-Turnmannschaft trainiert und gehörte dem Olympischen Turnkomitee der Männer an.

Damals ahnte ich nicht, dass das Beste daran, dass ich mein Knie wieder in Form gebracht hatte, nicht die Olympiade sein würde – es hatte überhaupt nichts mit Turnen zu tun. Das Beste war, dass ich wieder tanzen und weiter im Studio meiner Mom trainieren konnte. Denn das bedeutete, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, als ein gewisses fünfzehnjähriges Mädchen mit langem blondem Haar plötzlich dort auftauchte.

KAPITEL 2

Lisa Haapaniemi fiel mir sofort auf – wegen ihrer langen blonden Haare und ihres geschmeidigen Körpers, besonders aber wegen des gleichgültigen Gesichtsausdrucks, mit dem sie regelmäßig an mir vorbeilief. Im Gegensatz zu den anderen Mädchen tat sie so, als sei ich gar nicht im Zimmer, und sah mir auch nie in die Augen. Als sie eines Tages wieder so an mir vorbeiging, dachte ich, es sei an der Zeit, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Ich streckte die Hand aus, zwickte sie in den Po und sagte: »Hallöchen, Süße!« Sie drehte sich abrupt um und starrte mich so verächtlich an, als hätte ich gerade in der Kirche gefurzt.

Zu meiner Verteidigung muss ich anmerken, dass ich mir nicht viel dabei gedacht hatte. Ich war im Tanzstudio aufgewachsen und hatte die Mädchen dort schon als Dreikäsehoch gezwickt und angeflirtet. Die meisten hatten sich darüber amüsiert, aber Lisa war nicht wie die anderen Mädchen. Außerdem hatte sie gehört, ich sei ein entsetzlicher Angeber, viel zu sehr von mir überzeugt – und eine Art Casanova.

Tatsächlich hatte ich schon ein paar Freundinnen gehabt und ging gern aus, aber ich war noch nie ernsthaft verliebt gewesen, auch wenn ich mir einredete, eine »ältere Frau« habe mir als Junge bereits das Herz gebrochen. Es war so melodramatisch gewesen, wie es bei pubertierenden Jungs üblich ist – ich sah sie einen anderen küssen, als ich dreizehn war. Damals hatte ich Rotz und Wasser geheult und geschworen, nie eine andere zu lieben. Dabei hatte ich keine Ahnung, was Liebe eigentlich bedeutet.

Dass ich ein Angeber war, damit mochte Lisa recht haben, aber der Grund für mein Geprahle war meine tiefe Unsicherheit. Ich konnte nur über Dinge reden, die ich erreicht hatte. Ich war in der Auswahl für die Juniormannschaft der olympischen Turner! Ich war in Houston ein Bühnenstar! Ich rannte schneller und schlug härter zu als alle anderen Jungs in der Stadt! Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Menschen mich um meiner selbst willen mögen würden, sondern dachte immer, ich müsse sie mit meiner Leistung für mich gewinnen.

Als ich Lisa das nächste Mal traf, verfiel ich genau in dieses Schema – aber keineswegs mit dem gewünschten Effekt. Ich war beim Vorsprechen für ein Musical im Houston Music Theater, dem inzwischen auch die Tanzschule meiner Mutter angehörte, und als ich bemerkte, dass Lisa und ein paar ihrer Freundinnen uns zuschauten, beschloss ich, ein bisschen aufzudrehen. Ich sang das Lied so inbrünstig ich konnte und beendete meinen Auftritt mit einem Salto rückwärts aus dem Stand. Lisa und die anderen Mädchen verdrehten nur die Augen.

Ich konnte bei ihr ganz offensichtlich nicht landen, was mich nur noch mehr anspornte. Lisa war das genaue Gegenteil von mir – still, introvertiert und geheimnisvoll. Ich hatte noch nie ein Mädchen wie sie kennengelernt. Denn die meisten Houstoner Girls waren weder still noch zurückhaltend – sie hatten aufgeplusterte Haare und Egos, die dazu passten. Lisa war anders. Sie galt als Kifferin – im Houston der Siebzigerjahre war man entweder ein Surfer, ein Kiffer oder ein Cowboy –, aber nicht weil sie gelegentlich ein bisschen Dope rauchte, sondern weil niemand sie so recht verstand. Hinzu kam, dass sie aus einer finnischen Familie stammte und allein deshalb schon anders war. Lisas Familie war eine coole, blonde, selbstsichere Truppe, zu der auch fünf Jungs gehörten, die sicher nicht sonderlich begeistert gewesen wären, wenn ausgerechnet »Casanova« Buddy Swayze sich an ihre kleine Schwester herangemacht hätte.

Ende der Leseprobe