14,99 €

Mehr erfahren.

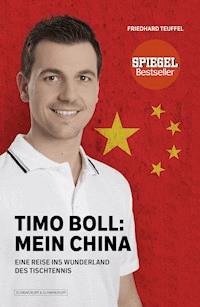

- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

China, das Wunderland des Tischtennis, hat Timo Boll schon viele Male besucht. Millionen Menschen verehren ihn dort, seine Gegner fürchten ihn und Geschäftsleute nutzen seine Popularität. Seit 15 Jahren erlebt er bei seinen Besuchen hautnah den Aufstieg Chinas von der Tischtennismacht zur Wirtschaftsmacht. Dieses Mal reist Boll nicht allein nach China. Der Sportjournalist Friedhard Teuffel, Reporter beim 'Tagesspiegel' in Berlin, hat ihn auf dieser Reise begleitet. Schon am Flughafen in Peking warten die ersten Fans auf Timo Boll, den deutschen Tischtennisstar. In China hat Boll ein ganz besonderes Programm vor sich: Er trifft einen seiner härtesten Rivalen, verspeist stilecht Pekingente und trainiert mit den Weltmeistern von morgen. Das Buch "Timo Boll: Mein China. Eine Reise ins Wunderland des Tischtennis", das dabei entstand, ist auch eine Reise durch Timo Bolls Leben und seine Karriere: vom pummeligen Jungen aus dem Odenwald zur Nummer eins der Tischtennis-Welt. Der biografische Reisebericht nähert sich den kleinen und großen Geheimnissen des Tischtennis an und zeigt den sonst eher zurückhaltenden Sportler von einer ganz persönlichen Seite.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 407

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Friedhard Teuffel

TIMO BOLL: MEIN CHINA

Eine Reise ins Wunderland des Tischtennis

Schwarzkopf & Schwarzkopf

Prolog

Ni hao

»Bor?« Irgendwo von links aus dem Gedränge kommt die Frage hergeflogen. Nur einen Augenblick später raunt es von rechts: »Bor?« Hin und her geht es nun in der engen Gasse des Pekinger Marktes, wie Ping Pong. »Bor?«, fragt ungläubig ein Mann im grauen Anzug und zieht die Augenbrauen hoch, und von der anderen Seite bestätigt eine Frau nickend das Gerücht: »Bor!«

Eben noch hatte Timo Boll gemütlich über den Markt schlendern können, einige Verkäufer hatten ihm zugerufen: »CD? DVD? Watch?«, wie jedem Touristen, der sich an den Ständen vorbeitreiben lässt. Hier ist die Markenwelt mit all den Uhren von Rolex und Seiko, den Anzügen von Versace und Armani so spottbillig und so wunderbar falsch. Aber der entspannte Teil des Ausflugs ist nun vorbei. Er ist aufgeflogen.

Timo Boll hätte sich auch gut verkleiden müssen, um hier nicht aufzufallen. An einem Stand mit Uhren hängt ein Foto von ihm direkt neben dem des amerikanischen Basketballstars Charles Barkley. Der Menschenstrom auf dem Markt fließt nun nicht mehr geradeaus weiter, sondern dreht sich als Strudel um ihn herum. Boll schaut einmal in die große Runde und setzt dann seinen Rucksack ab, als wüsste er schon, dass es jetzt etwas dauern kann.

Die Verkäufer sind hinter ihren Ständen hervorgekommen. »Pengyou«, ruft einer, andere schließen sich an, »Pengyou, Pengyou« – so nennen die Chinesen Freunde. Mehrere Verkäufer nehmen Timo Boll in ihre Mitte, erste Fotos landen in Handys. Ein alter Mann redet lachend auf ihn ein und macht dann eine Pause, als erwarte er eine Antwort. Zwei Mädchen werfen Boll kichernd Blicke zu. Er nickt lächelnd zurück und schreibt seinen Namen auf eine Stofftasche, die ihm eine der beiden gereicht hat. Als er ihr die Tasche zurückgibt, drückt sie sie an sich wie einen Schatz.

Er ist der Lieblingsgegner eines ganzen Reichs, dieser »Bor«, dessen Namen sie nicht so richtig aussprechen können. Dachte man nicht eigentlich, die Chinesen würden aus jedem »R« ein »L« machen? Auf jeden Fall klingt es umso ehrfürchtiger, wenn sie seinen Namen sagen. »Bor« – fast ein »Boah«, an dessen Ende der Mund staunend offen bleibt. Als Zeichen ihres Respekts für Siege über viele Jahre gegen die Stars des Tischtennis, ihres Nationalsports. Aber auch für faire Gesten, die sie ihm nicht vergessen haben.

Chinesisches Tischtennis, das ist in Europa ein Mythos. Ein deutscher Nationalspieler hat einmal gesagt, in China könne es selbst der Hausmeister der Sporthalle mit ihm aufnehmen. So viel wird ins chinesische Tischtennis hineingeheimnisst, dass mancher Europäer in der entscheidenden Phase eines Spiels nicht mehr an den Sieg glaubt – der chinesische Gegner wird doch sicher noch einen Zaubertrick anwenden. Seitdem Tischtennis 1988 aufgenommen wurde ins olympische Programm und seinen bisherigen olympischen Höhepunkt 2008 in Peking erlebt hat, hat China 20 von 24 Goldmedaillen gewonnen. Es wäre bestimmt noch langweiliger geworden, wenn nicht Timo Boll immer wieder ihre Spitzenspieler bezwingen würde. Er ist ihr größter Herausforderer, kein anderer hat im vergangenen Jahrzehnt so oft gegen ihre Besten gewonnen. Platz eins der Weltrangliste hat er ihnen abgenommen, 2003 für sieben Monate und dann wieder 2011. In Europa braucht sich Boll ohnehin nicht mehr zu beweisen, kein Spieler hat mehr Europameistertitel gewonnen als er.

Timo Boll hat sich China nicht ausgesucht, dennoch ist das Land am anderen Ende der Welt seine zweite Heimat geworden. Seit eineinhalb Jahrzehnten reist er schon nach China und erlebt, wie aus dem Wunderland des Tischtennis auch das Wunderland der Weltwirtschaft geworden ist. Er bekommt mit, wie China sich wandelt und öffnet und neu erfindet, aber auch sich zurückbesinnt auf verschüttet geglaubte Traditionen. Firmen haben Boll inzwischen unter Vertrag genommen, weil er in China Türen öffnen kann.

Das alles sind genügend Gründe, um Timo Boll einmal selbst auf einer Reise nach China zu begleiten. Von der Pressetribüne aus habe ich ihn schon in China spielen sehen, bei der Weltmeisterschaft 2005 in Schanghai, bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking. Als ich anfing, für Zeitungen über Tischtennis zu schreiben, erst für die »Allgemeine Zeitung« in Mainz, dann für die »Frankfurter Allgemeine« und den »Tagesspiegel« in Berlin, kam Timo Boll gerade an im großen Tischtennis und machte mit ersten Erfolgen auf sich aufmerksam. Schreibend habe ich seine Karriere über die Jahre begleitet. Sein Spiel hat mich fasziniert, so konzentriert und dynamisch, aber wie es genau funktioniert, das habe ich, auch mit eigener Tischtennis-Erfahrung in der Oberliga, nur teilweise verstanden.

Weil wir beide aus dem Südwesten Deutschlands kommen, Timo Boll aus dem Odenwald, ich aus dem siebzig Kilometer entfernten Mainz, haben wir einige gemeinsame Bekannte im Tischtennis, mein langjähriger Verbandstrainer Arthur Baum etwa ist der Vater seines Nationalmannschaftskollegen Patrick Baum. Wenn wir uns bei Turnieren trafen, plauderten Timo Boll und ich manchmal ein bisschen, auch über seine Erfahrungen in China, etwa über den Polizeischutz, den er bisweilen braucht, wenn er in China die Tischtennishalle verlassen will. Seine Andeutungen haben mich neugierig gemacht. Wie geht es einem, der eigentlich am liebsten seine Ruhe hat, wenn er in China von Menschenmassen umlagert wird? Verwandelt China Timo Boll? Und wie tief ist er schon eingetaucht in dieses riesengroße, rätselhafte Land?

Der nette Junge von nebenan, so kam mir Timo Boll vor. Einer, der genau beobachtet und einem direkt in die Augen schaut, aber seine Erlebnisse und Meinungen, seine Ecken und Kanten lieber für sich behält. Wenn er lächelt, dann wirkt dieses Lächeln manchmal geteilt, die eine Hälfte geht zu seinem Gesprächspartner, die andere zurück nach innen. In einer Runde mit Journalisten wippt er oft mit den Zehenspitzen und hält die Hände verschränkt hinter dem Körper, er geht sparsam mit Worten und Gesten um, und es sind eher die kleinen Dinge, die etwas über ihn verraten, eine erstaunt hochgezogene Augenbraue oder ein zuckender Mundwinkel, der zu einem Lächeln werden könnte. Es scheint keine Frage zu geben, die ihn aus der Ruhe bringen kann. Dabei hat derselbe Timo Boll nur wenige Minuten zuvor noch Tausende von Zuschauern mit seinem explosiven Spiel mitgerissen und manchmal sogar einen der Besten der Tischtennis-Weltmacht China besiegt. Wie passen diese beiden Gesichter nur zusammen?

Um die Geschichte von Timo Boll, seinem China und seiner Sportart aufzuschreiben, reise ich mit ihm zusammen nach Peking. Es soll zum Euro-Asia-Turnier gehen, einem zweitägigen Kontinentalvergleich und die milde Form dessen, was aus Tischtennis geworden ist: China gegen den Rest der Welt. Es geht ums Prestige bei Euro-Asia und um knapp 60.000 Euro für die fünfköpfige Siegermannschaft, aber weil die Spiele nur abends stattfinden, bleibt genügend Zeit, um gemeinsam zu erleben, wie China auf Timo Boll reagiert und er auf China.

Eine knappe Woche werden wir unterwegs sein. In einer Tischtennisschule wollen wir die übernächste Generation von chinesischen Nationalspielern besuchen, uns anschauen, wie junge Spieler heute in China groß werden. Auf der Straße und in Restaurants will ich erfahren, wie Timo sich in China zurechtfindet, wie das Land ihn geprägt und was er von den Chinesen gelernt hat. Wir wollen auch andere Spieler und Fans treffen, um mehr Antworten darauf zu bekommen, warum Tischtennis einen Platz gefunden hat in der Seele Chinas.

Und wir wollen ausreichend Gelegenheit zum Erzählen haben. Denn ich möchte ihn besser kennenlernen, herausfinden, wer Timo Boll ist und wie er es geschafft hat, als schüchterner Junge aus dem Odenwald die Nummer eins im Tischtennis zu werden. Dem Spiel, das in seinen Sätzen so viel erzählen kann über Menschen, ihre Eigenheiten und Leidenschaften.

Kapitel 1

Bei den Olympiasiegern von morgen

Groß werden in China und im Odenwald

Mit beiden Händen voll Kekspäckchen und Schokoriegeln kommt Timo aus dem Oberdeck des Jumbojets zu mir herunter in die Economy-Class. »Ich habe dir schon mal etwas Frühstück mitgebracht«, sagt er lächelnd und hält mir sein Angebot aus der Business-Class entgegen. Für einen Vielflieger wie Timo, noch dazu einen Leistungssportler, der häufig mit Rückenschmerzen zu kämpfen hat, ist ein bequemer Sitz ein Muss. Und um ein Upgrade kommt er mit den vielen Flugmeilen, die er sammelt, ohnehin kaum herum. In den verbleibenden drei Stunden bis zu unserer Landung in Peking wird er aber neben mir sitzen bleiben. Die Stewardess hat gerade die Abdunkelung der Fenster hochgeschoben, die Nacht über den Wolken ist vorbei, vor uns liegt der chinesische Tag.

»Hast du eigentlich mal nachgezählt, wie oft du schon in China warst?«, frage ich Timo.

»Also ich glaube, das müssten inzwischen bestimmt sechzig, siebzig Mal gewesen sein.«

»Was war denn deine kürzeste Chinareise und was deine längste?«

»Zwei Tage die kürzeste. Montagabend hin, Dienstagmorgen gelandet, Pressekonferenz, ein Termin mit Politikern, abends ein Bankett und Mittwochmorgen wieder zurück. Nachmittags war ich dann schon wieder in Deutschland. Die längste Reise war zwei Monate, als ich in der chinesischen Superliga gespielt habe. In dieser Zeit habe ich auch am meisten erlebt und über China erfahren.«

»Und wenn du wie jetzt im Flieger sitzt, hast du dann das Gefühl, dass China für dich schon Routine geworden ist?«

»Einerseits ja, denn der Ablauf ist oft der gleiche: Flughafen, Hotel, Halle«, sagt Timo. Dann belebt sich sein Gesicht: »In China ändert sich immer noch so viel. Selbst wenn ich nur für ein paar Wochen nicht da gewesen bin, kommt es mir manchmal wie ein Zeitsprung vor.« China verändert sich, Timo Boll auch. Es ist auf diesem Flug das erste Mal, dass er die Stewardess nach der Uhrzeit fragt – auf Chinesisch. »Xian zai ji dian?« Jede Woche nimmt er inzwischen Sprachunterricht am Konfuzius-Institut in Düsseldorf. »Ich will China noch besser verstehen«, erklärt er mir.

Unsere erste gemeinsame Begegnung mit China ist kühl, der Beijing Capital International Airport, auf dem wir nach zehn Stunden Flug landen, ist genauso verwechselbar wie andere Metropolenflughäfen, einmal abgesehen von der äußeren Form, die er Norman Foster zu verdanken hat. Ansonsten viel Glas und Stahl, wir laufen durch Korridore aus Werbeplakaten, über glänzend gewischte Böden, das Rattern der Kofferrollen von Reisenden aus der ganzen Welt im Ohr. »Früher war das ein Miniflughafen, jetzt ist er wenigstens standesgemäß«, sagt Timo ein bisschen zur Ehrenrettung. Er sieht bei seiner Ankunft aus wie ein Tourist mit seiner verwaschenen schwarzen Jeans, dem blauen Pullover mit Kragen, nur das Logo seines Ausrüsters Butterfly auf seiner roten Jacke verrät, dass er Tischtennisspieler ist.

Bevor wir uns in eine der vielen Warteschlangen an den Einreiseschaltern einreihen, blättert Timo noch schnell in seinem Reisepass. Welches Visum gilt gerade? Zehn Visa für China kleben in seinem Pass, da muss er schon genau hinschauen. »Ich beantrage meist gleich eins für die zweifache Einreise«, erklärt er, denn manchmal fliegt er sogar zweimal in einem Monat nach China.

Am Schalter greift der Beamte in blauer Uniform und mit strengem Seitenscheitel mechanisch nach Timos Pass. Seine Augen lässt er genauso mechanisch hoch und runter marschieren. Vom Pass in Timos Gesicht und wieder zurück. Auf einmal vertreibt ein Lächeln die Strenge aus seinem Blick. »Are you Table Tennis Player«, fragt er, seine Augen weiten sich. »Yes«, antwortet Timo, legt den Kopf zur Seite und fragt zurück: »Do you like Table Tennis?« Ein jugendlich begeistertes »Yeah, yeah« kommt ihm entgegen. Herzlich willkommen im Land des Tischtennis.

Bei unserer Abreise am Flughafen in Düsseldorf war Timo noch einer von Tausenden. Im Wartebereich hinter den Boutiquen und Duty-Free-Shops hing direkt über unseren Plätzen ein Großbildschirm, auf dem ein Nachrichtensender Timos Finalteilnahme bei den German Open in Dortmund meldete und dazu ein Foto von ihm zeigte. Die Blicke der anderen Reisenden huschten dennoch an Timo vorbei.

Die Chinesen zeigen dagegen schon oft bei der ersten Gelegenheit, was ihnen Tischtennis bedeutet. Bei einer früheren Einreise öffnete einmal ein Beamter den Diplomatenschalter, das kam ihm angebracht vor für die ankommende Tischtennisgesellschaft.

Es scheint sich auch diesmal herumgesprochen zu haben, dass Timo kommt. Dort, wo Geschäftspartner oder Chauffeure mit bedruckten oder selbst beschriebenen Schildern Reisende in Empfang nehmen, wartet nicht nur ein junger Mann mit einem Schild »BOLL TIMO«. Vier ältere Männer laufen auf Timo zu, in den Händen Schlägerhölzer und Zeitschriften, unter dem Arm trägt einer eine kleine grüne Tischtennisplatte zum Zusammenklappen.

»Meine Rentnerfangruppe«, sagt Timo und lacht. »Ni hao«, guten Tag, begrüßen ihn die vier Herren. Ein schwarzer Stift wird Timo gereicht, er lässt ihn mit großen Schwüngen über alles gleiten, was ihm entgegengehalten wird, über Fotos, Hölzer und auch die kleine Tischtennisplatte. Einer der Männer kramt einen Zettel aus seiner Tasche, auf dem zwei chinesische Schriftzeichen zu sehen sind, deutet auf ein Schlägerholz und Timo weiß, dass es jetzt um einen Sonderwunsch geht. »Mein Name in chinesischen Schriftzeichen.«

Timo lässt sich Zeit für die beiden Zeichen, eines sieht aus wie eine Kombination aus T und J, das andere wie ein nicht zu Ende gebauter Förderturm eines Bergwerks. Während Timo mit zusammengepressten Lippen konzentriert die Zeichen malt, flüchten seine Augen nicht auf die Vorlage. »Das macht Spaß, vielleicht unterschreibe ich jetzt immer auf Chinesisch, meine deutsche Unterschrift kann hier sowieso keiner lesen.«

Die älteren Herrschaften bedanken sich auf Chinesisch, »Xie xie«, und verabschieden sich. »Bor« haben sie gesagt, einer hat Timo auch beim Vornamen genannt, es hörte sich an wie das englische »Team«. »›Timo‹ sagen sie hier nicht zu mir, es gibt kein chinesisches Zeichen dafür. ›Team Bor‹ sagt aber auch keiner, sie nehmen eines von beiden, ›Team‹ oder ›Bor‹. Wie ein Künstlername, wie Ronaldo«, sagt Timo und freut sich über seinen Vergleich. Über das Treffen mit einer Kleingruppe ist er erleichtert, »manchmal ist schon am Flughafen sehr viel los. Wenn es zu viele sind, kann es ungemütlich werden. Da wird mancher Fan ruppig und egoistisch. Jeder will sein Autogramm, sie machen sich dann selbst Stress.«

Ein junger Mitarbeiter des Organisationskomitees des Euro-Asia-Turniers bringt uns zum Bus, Carl, so stellt er sich vor. Einen westlichen Namen haben sich inzwischen viele Chinesen zugelegt, und wir werden noch Abigails und Christians treffen. »You are very popular in China, you are superstar«, sagt Carl und dass er ihn gestern noch im Fernsehen gesehen habe im Finale der German Open. Er selbst spiele Tennis, Sport im Freien sei ihm lieber. Vorn beim Busfahrer baumelt ein Anhänger mit dem Porträt Maos. Der Minibus setzt sich ruckartig in Bewegung Richtung Stadt. Als könnte es China nicht erwarten, dass Timo wieder ihre Besten herausfordert in ihrem und seinem Lieblingsspiel.

Eine Dreiviertelstunde dauert die Fahrt zu unserem Hotel, die Sonne blendet durch die Busfenster herein. »Sie scheinen wieder etwas mehr für die Umwelt getan zu haben«, bemerkt Timo und hebt den Blick zum Himmel, der wie eine Folie über der Stadt liegt. Bei vergangenen Reisen hatte Timo dabei nur grauen Dunst zu sehen bekommen. Vor den Olympischen Spielen 2008 in Peking hatte die Regierung mit Fahrverboten für Autos und Produktionspausen für luftverpestende Fabriken versucht, aus Grau Blau zu machen. An einigen Tagen war auch Bläuliches zu erkennen gewesen.

Der junge Mann an der Hotelrezeption, Mitte zwanzig, Designerbrille, deutet eine Verbeugung an und sagt: »Welcome, Mister Bor, I saw you on TV against Ma Lin yesterday.« Vor ihm steht allerdings nicht Mister Bor, ich bin es, weil ich Timos Pass zum Einchecken vorgelegt habe, damit Timo schnell in der Lobby ein paar Formalitäten mit den Vertretern des Europäischen Tischtennis-Verbandes klären kann. Schönes Kompliment eigentlich. Aber fallen die äußerlichen Unterschiede nicht auf, nicht einmal meine helleren Haare? Offensichtlich tun sich Asiaten genauso schwer damit, westliche Gesichter auseinanderzuhalten wie umgekehrt. Ich kläre das Missverständnis auf und bekomme als Reaktion ein peinlich berührtes »Oooh«.

Nur ein Zimmer liegt zwischen Timos und meinem im elften Stock, als besonderes Extra bieten die Zimmer eine Panoramascheibe im Bad, selbst aus der Wanne könnte man also rausgucken, auch wenn sich vor dem Fenster nur schmucklose Nutzarchitektur abzeichnet. Es bleibt noch etwas Zeit zum Umziehen und Frischmachen, zum Abwehren der ersten Müdigkeitsattacke. Zehn Stunden Flug und sieben Stunden Zeitverschiebung nach vorn machen sich bemerkbar. Aber wir haben viele Pläne und wollen deshalb an diesem Mittag gleich los und mit unserer offiziellen Annäherung an das chinesische Tischtennis beginnen.

Auch ein Wunder muss einmal klein angefangen haben, irgendwo müssen selbst Chinesen lernen, den Tischtennisball so schnell und fehlerlos zu spielen. Deshalb wollen wir uns anschauen, wie aus jungen Chinesen große Tischtennisspieler werden. Die Shichahai-Sportschule hat uns eingeladen, ein Vorzeigeinstitut, ihr eilt der Ruf voraus, aus Talenten Weltmeister machen zu können, und das seit Jahrzehnten. Timo hat sich mit Trainingsanzug und Sportschuhen schon ganz auf Tischtennis eingestellt, als er mich von meinem Hotelzimmer abholt. Ein Fahrer wartet in der Hotellobby und läuft mit uns zielstrebig auf einen der zehn Minibusse zu, die hintereinander vor dem Hotel parken. Sie sehen alle gleich aus und scheinen hier zu den beliebtesten Verkehrsmitteln zu gehören, etwa 15 Fahrgäste haben auf den mit weißem Stoff bezogenen Sitzen Platz.

Rechteckiger Beton, wo wir unterwegs auch hinschauen, aber die chinesische Schrift, eine Kunst für sich, verziert mit ihren Zeichen manche Fassade wie Ornamente. Mehrfaches Hinschauen verlangen die Häuserklötze vom ungeübten Betrachter, ehe sie mit einem Detail wie etwa einer Gardine preisgeben, ob in ihnen gearbeitet oder gewohnt wird. Am Horizont wölben sich Berge, wie zur Beruhigung, dass auch diese Betonlandschaft ein natürliches Ende findet.

Die Schule besteht aus mehreren Gebäuden, unsere erste Station ist ein festliches Empfangszimmer mit schweren, dunklen Holzmöbeln. Zwei lange Sitzbänke stehen einander gegenüber, zwischen ihnen hätte eine Tischtennisplatte Platz. Ein Fotograf wartet bereits und macht erste Bilder von Timo, der sich im Raum umsieht, um sich mit der Atmosphäre vertraut zu machen.

Wenn schon der beste nicht-chinesische Tischtennisspieler zu Besuch kommt, dann muss die Form gewahrt werden, und für diese Form ist ein kleiner Mann zuständig, Ende fünfzig, mit durchdringendem Blick, er trägt eine Sportjacke und blaue Filzpantoffeln, als wäre die Schule sein Zuhause. Mit beiden Händen überreicht er uns seine Visitenkarte: Liu Yanbin. Gleich fünf Titel stehen auf der Karte und die zwei interessanten für uns sind Vizedirektor der Sportschule und Vizepräsident des Tischtennis-Verbandes von Peking. Mit Boxen und Sportstätten hat er auch noch zu tun.

Liu Yanbin setzt sich uns gegenüber auf die andere lange Sitzbank und beginnt auf Chinesisch, neben ihm hat eine junge Dame Platz genommen, die zu unserer Überraschung erst einmal ins Deutsche übersetzt: »Willkommen zu unserer Schule, unsere Schule hat fünfzig Jahre alt.« Dann fährt sie auf Englisch fort. Die Shichahai-Sportschule hat gerade ihren Geburtstag gefeiert. Und in ihren fünfzig Jahren sind hier zehn Tischtennis-Weltmeister ausgebildet worden. Liu Yanbin fängt an aufzuzählen: Fan Changmao, Wang Tao, Zhang Yining, Guo Yue, Guo Yan, Ma Long. Eine klangvolle Liste von den achtziger Jahren bis heute. Wang Tao half mit, den Weltmeistertitel 1995 nach sechs Jahren Unterbrechung von den Schweden zurück nach China zu holen. Zhang Yining sprach bei der Eröffnungsfeier der Spiele von Peking 2008 stellvertretend für alle Athleten den olympischen Eid und gewann einige Tage später die Goldmedaille im Dameneinzel. Timo murmelt halblaut die Namen nach, auch um unseren Gastgebern zu zeigen, dass er sehr wohl verstanden hat, was los ist: Von hier aus haben es einige bis ganz nach oben geschafft.

Auf einem Bildschirm an der Wand, groß wie eine Tischhälfte, beginnt nun ein Film über die Schule mit dem Titel »Shichahai Sports School – A Glory to Beijing Sports«. Mit Bescheidenheit kommt man hier wohl nicht weiter. Kleine Turnerinnen wirbeln um den Stufenbarren, Kampfsportler heben üppig beladene Gewichtsstangen, schließlich fliegen Tischtennisbälle durchs Bild. Liu Yanbin blickt zwischendurch zu uns herüber, ein wenig prüfend, ob wir die entscheidenden Aussagen auch mitbekommen.

Der Film will nicht nur die Botschaft vermitteln, dass hier Sportler zum Wohl der Gesellschaft ausgebildet und mit modernsten Methoden betreut und dazu noch schulisch hervorragend gefördert werden. Es geht in den zehn Minuten auch ums Grenzenüberwinden und Öffnen, darum, dass immer mehr Sportler aus Übersee zum Trainieren anreisen und aus der Shichahai-Sportschule Athleten kommen, die heute auf der ganzen Welt leben. Allein im Tischtenniswettbewerb bei Olympia in Peking starteten Absolventen von Shichahai für vier verschiedene Länder, unter ihnen Liu Jia, sie lebt jetzt in Österreich und wurde schon Europameisterin.

Es wird langsam Zeit für Tischtennis. Zwei Stockwerke geht es nun nach unten. Tischtennis kommt näher, das hören wir am ganz speziellen Sound. Es sind die Geräusche, die einen auf der ganzen Welt mit verbundenen Augen an den Tisch führen würden: die quietschenden Schuhe auf dem Hallenboden, das Springen der Bälle auf den Tischen, das Auftreffen auf die Schläger, und das alles in einem besonderen Takt. Dieser Takt verrät schon etwas über die Spielstärke, denn je gleichmäßiger und schneller er ist und je seltener er unterbrochen wird, desto besser sind die Spieler. Was wir gerade hören, sind viele Takte gleichzeitig, die meisten von ihnen ziemlich flott und ohne Pausen. Doch als wir die letzte Treppenstufe erreicht haben, beendet ein Ruf alle Geräusche. Stille.

Timo schaut um die Ecke in die Halle und blickt in die Gesichter von 36 Schülern und vier Trainern. Alle klatschen heftig in die Hände und wo wir nur hinschauen: breites Grinsen. Timo nickt zweimal freundlich. Ein neuer Ruf des Trainers in der Mitte der Halle – und alle drehen sich wieder zu ihren Tischen und spielen eine Übung. Nicht irgendeine, sondern eine, bei der sie zeigen, was sie schon alles können, vor allem wie gut ihr Vorhand-Topspin ist und wie flink ihre kurzen Beine sie von einer Ecke des Tisches zur anderen tragen. Eine Übung in anspruchsvollem Takt.

Das Licht in der Halle ist so taghell, dass wir vergessen könnten, in einem Keller zu stehen. Eine riesige chinesische Nationalflagge verleiht dem Raum etwas Offizielles, ein Hoheitszeichen, es geht um einen nationalen Auftrag. 27 Tische stehen in drei Reihen. Die letzte Reihe ist gerade unbesetzt, hier darf sich Timo einen Tisch aussuchen. Das Klacken der Bälle hat ihm Lust aufs Spielen gemacht, er zieht seine Trainingsjacke aus, holt seinen Schläger aus dem Rucksack, lockert kurz Arme und Beine und wartet auf den ersten Spielpartner. Es ist – kein Chinese.

Ein Junge aus Kasachstan, 13 Jahre alt, darf die ersten Bälle spielen, und weil in China vieles nicht zufällig passiert, kann man daraus einiges schließen. China will sich öffnen und dabei früh anfangen, nicht erst, wenn die Spieler aus anderen Ländern schon technisch ausgereift sind. »Sie scheinen auf ihre ausländischen Schüler hier besonders stolz zu sein«, das fällt auch Timo sofort auf.

Ausländische Kinder in einer chinesischen Elitesportschule, das wäre vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen. Dahinter steckt ein edles Motiv und ein eher pragmatisches. Freundschaft mit anderen Ländern ist das edle, sie gehört zum chinesischen Wertesystem. Doch gleichzeitig treibt die Chinesen die Sorge, Tischtennis so sehr zu vereinnahmen, dass überall das Interesse daran verloren geht, auch in China selbst. Wer möchte noch zuschauen, wenn sich im Endspiel der chinesischen Meisterschaft dieselben gegenüberstehen wie im Finale der Asienspiele, der Weltmeisterschaft und der Olympischen Spiele? Spannend bleibt es nur, wenn nach Timo Boll noch andere die Chinesen fordern, und warum nicht einmal ein Spieler aus Kasachstan?

Auch ein Chinese stellt sich nun zu Timo an den Tisch, 15 Jahre, mit stämmigen Oberschenkeln, selbst beim Fußball würde er mit ihnen auffallen. In seinen muskelgewölbten Armen steckt ebenfalls viel Kraft. Er wechselt sich mit dem Jungen aus Kasachstan ab. Auf Timos Tischhälfte kommt ein Topspin nach dem anderen angesaust, Timo geht immer mehr in die Knie, um mit seiner Rückhand noch dagegenhalten zu können, und hebt staunend die Augenbrauen. »Unglaublich, wie die sich in die Bälle reinlegen, mit was für einer Power!«, ruft er mir zu.

Aus Timos Spielpartnern wird eine Dreiergruppe, denn ein zierlicher Chinese wird von seinem Trainer an den Tisch geschickt. Ehe er den Ball hochwirft und anfängt zu spielen, pustet er die Backen auf wie vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Doch mit seinen dünnen Ärmchen zieht er sieben, acht, neun gewaltige Topspins hintereinander ohne Fehler. Er ist neun Jahre alt und lebt – in Frankreich. Seit drei Wochen ist er in der Schule, weil seine chinesischen Eltern hier derzeit als Trainer arbeiten. »Hast du das gesehen?«, fragt mich Timo, »der Kleine war nach einem Fehler so peinlich berührt, dass er in der Pause erst mal ohne Ball seine Technik korrigiert hat.«

Nach drei Gegnern zieht Timo ein kleines Zwischenfazit: »Die haben alle unglaublich Zug in den Bällen. Und sie haben alle die Ma-Long-Technik, das ist ja Wahnsinn!« Zu spielen wie Ma Long ist wohl im Moment die herrschende Lehrmeinung. Ma Long hat es mit seiner Spielweise immerhin im Januar 2010 bis auf die Spitzenposition der Weltrangliste geschafft, bis ihn Timo ein Jahr später von dort verdrängte. Seine Nerven sind nicht so gut wie seine Technik, sonst hätte er längst einen WM-Titel im Einzel und olympisches Gold gewonnen. Ma Longs Technik hat Timo gleich bei den jungen Spielern erkannt. »Es ist beim Vorhand-Topspin eine ziemlich lange Bewegung mit dem Arm, der ganze Körper wird in die Bewegung reingelegt. Tischtennis wird dadurch körperlich viel härter.«

Von den Besten lernen, das gilt hier in China und es ist ein großer Unterschied zu dem, wie Timo Tischtennis gelernt hat. Wir setzen uns in der Halle auf eine Bank. »Wie ist es denn bei dir losgegangen?«, will ich wissen. »Erkennst du Gemeinsamkeiten?«

»Ich glaube, ich sehe hier eher Unterschiede, wenn ich an meine Anfänge zurückdenke.«

»Hattest du auch Vorbilder, denen du nachgeeifert hast?«

»Meine Idole waren Jan-Ove Waldner und Jörg Roßkopf, aber ich wusste gar nicht, wie sie genau gespielt haben. Ich wusste nur, dass sie tolle und erfolgreiche Spieler waren. Im Fernsehen habe ich mir nicht viel Tischtennis angeschaut, gezeigt wurde es ja ohnehin nicht oft. Guck dir dagegen hier die Chinesen an, sie müssen sich ihre Vorbilder genau angeschaut haben. Das sehe ich schon, wenn sie sich zum Aufschlag hinstellen – wie Ma Long.«

»Erzähl doch mal von deinen ersten Schlägen.«

Angefangen habe ich in einem Keller, ich war damals vier Jahre alt. Mein Vater hatte eine Platte gekauft, die gerade so in den Raum passte. Er war ein ambitionierter Hobbyspieler, aber obwohl er erst mit Mitte zwanzig richtig mit Tischtennis angefangen und sich alles selbst beigebracht hatte, ist er bis in die Bezirksklasse gekommen. Als er die Platte im Keller aufgebaut hatte, wollte ich sofort anfangen zu spielen. Sie hat mich neugierig gemacht, und dieses Geräusch, wenn der Ball auf die Platte gesprungen ist, ist mir schnell vertraut geworden. Gespielt habe ich mit meinem Vater zwar nicht lange am Stück, vielleicht eine Viertelstunde, aber dafür jeden Tag. Manchmal sind wir abends noch einmal in den Keller zum Spielen gegangen, als ich schon den Schlafanzug anhatte.

Offenbar hat mein Vater gleich gesehen, dass ich Gefühl für den Ball hatte. Besonders oft vorbeigeschlagen habe ich jedenfalls nicht. Tischtennis war damals jedoch nur ein Sport von vielen für mich. Im Garten haben mein Vater und ich zum Beispiel ein Badmintonnetz aufgestellt, mit Schnüren die Linien gezogen und uns im Sommer jeden Abend heiße Matches geliefert. Auf der Straße habe ich mit Freunden aus der Nachbarschaft Tennis mit dem Softball gespielt. Damals fuhren noch nicht so viele Autos durch unsere Straße, wir konnten manchmal eine halbe Stunde spielen, ohne gestört zu werden. Ich glaube, die vielen unterschiedlichen Sportarten haben mir sehr geholfen fürs Tischtennis. Ich habe mir immer kleine Strategien zurechtgelegt und einen Blick für Spielsituationen angeeignet.

Die Tischtennisplatte im Keller hätte damals beinahe Konkurrenz bekommen. Als ich fünf Jahre alt war, wollten meine Eltern nämlich auf einem Wiesengrundstück einen Tennisplatz bauen. Boris Becker hatte ein Jahr vorher Wimbledon gewonnen, und der Tennisboom breitete sich gerade aus. Mein Vater fragte also bei der Gemeinde nach einer Baugenehmigung. Sein Plan war, den Platz einzuzäunen und einen Trainer für mich zu engagieren. Doch die Gemeinde lehnte seinen Antrag ab, weil das Gelände ein Wasserschutzgebiet war. Wer weiß, vielleicht wäre ich sonst beim Tennis gelandet.

Timo legt eine kleine Erzählpause ein und nimmt einen Schluck Wasser. An den 18 besetzten Tischen fliegen die Bälle weiter hin und her. Nur ab und zu wendet einer der kleinen Spieler seinen Blick kurz vom Tisch ab und dreht sich verstohlen zu uns, um zu sehen, ob der Gast aus Deutschland ihm nicht vielleicht gerade zuschaut, wie er sich besonders anstrengt.

»Meinst du, du wärst auch in China Tischtennisprofi geworden?«

»Ich weiß nicht, ob ich in diesem System durchgekommen wäre«, antwortet Timo. Überhaupt aufgenommen zu werden in dieses System ist schon schwer genug. Und wenn er das geschafft hätte, wäre ihm vielleicht die Lust vergangen, weil er sich so früh auf einen einzigen Sport hätte beschränken müssen.

Erst mit der Zeit habe ich mich ganz auf Tischtennis konzentriert. Das wäre in China undenkbar gewesen, denn hier muss man sich entscheiden. Ich dagegen habe auch erst noch Fußball gespielt, ich war Stürmer. Es gab einmal ein Spiel, in dem ich neun Tore geschossen habe, und am Ende einer Saison in der F-Jugend hatte ich neunzig Tore auf dem Konto. Ich glaube, ich hatte einen ziemlich guten Schuss. Mein Vater erzählt gerne, wie ich einmal den gegnerischen Torwart direkt am Kopf getroffen habe und der arme Kerl rausgetragen werden musste. Passiert ist ihm aber zum Glück nichts.

Im Fußball wäre ich jedoch nie so weit gekommen wie im Tischtennis. Dafür gibt es zwei Gründe: Ich hätte mich zum einen mit der Spielidee nicht so wohlgefühlt. Wenn man im Fußball den Ball abspielt, muss man dem anderen vertrauen, dass er damit etwas Anständiges produziert. Im Tischtennis bin ich für alles allein verantwortlich, was ich sehr angenehm finde. Genauso wichtig ist aber bei meiner Entscheidung für Tischtennis der zweite Grund. Dazu gibt es eine Geschichte.

Meine Erziehung haben sich meine Eltern genau aufgeteilt, auch weil ich keine Geschwister hatte: Mein Vater hat mich im Sport gefördert, meine Mutter in der Schule. Sie ist auch nie mitgekommen, wenn ich zum Sport gefahren bin. Beim Fußball hatte sie Sorge um mich, dass ich mich verletzen könnte, denn ich war nicht der Robusteste. In der Schule bin ich Streit auch aus dem Weg gegangen und habe mich nie gekloppt.

Einmal, als ich acht Jahre alt war, ist meine Mutter dann doch mit zum Fußball gekommen und hat bei einem Heimspiel zugeschaut, da wollte ich natürlich mein Bestes geben. In der Mitte des Spiels kam es zu einem Zweikampf, in dem ich auf einen anderen Jungen zugelaufen bin. Er war größer als ich und vor allem korpulenter. Wir sind zusammengeprallt. Während er stehen blieb, hat es mich sofort zurückgehauen auf den Ascheplatz, es war ein steinharter Boden und ich bin mit dem Kopf aufgeschlagen. Mir wurde ganz komisch. Meine Mutter ist gleich mit mir zum Arzt gefahren. Seine Diagnose lautete: Verdacht auf Gehirnerschütterung. Nach ein, zwei Tagen ging es mir zwar schon besser, aber dennoch ist eine Erkenntnis geblieben: Für eine große Fußballkarriere bin ich einfach nicht hart genug.

Im Tischtennis konnte ich mich ganz nach meinen Möglichkeiten entwickeln. Unser Tischtennisverein war wie eine kleine Familie, es ging viel freundschaftlicher zu als beim Fußball. Meine Fortschritte konnte man zu Hause an der Platte in unserem Keller sehen, dort mussten wir die Anforderungen für mich erhöhen. Hinten an die Wand haben wir Holzleisten angebracht, das war das Tor. Mein Ziel sollte es sein, nicht nur den Punkt zu machen, sondern den Ball noch hinter meinem Vater ins Tor zu treffen. Ich habe ihn also erst in die eine Ecke geschickt, damit das Tor frei wurde, und dann versucht, in die andere zu treffen. Am Anfang hat es mir mein Vater noch leicht gemacht und eine Ecke extra ein bisschen offen gelassen. Später musste er sich ganz schön anstrengen, um meine Bälle zu bekommen.

Der Keller befindet sich in Höchst, im Odenwald, ganz im Süden Hessens. In Erbach, ein paar Orte weiter, wurde Timo Boll am 8. März 1981 geboren. Man kann sich in Höchst die nächste größere Stadt aussuchen, Darmstadt, Heidelberg, Aschaffenburg, Hanau und Frankfurt sind alle etwa eine halbe bis ganze Stunde Fahrt entfernt. Die Hügel um Höchst herum sind hoch genug, um den Ort zu beschützen, aber noch flach genug, um Einflüsse von außen durchzulassen, damit die 10.000 Einwohner nicht zu Hinterwäldlern werden. Höchst im Odenwald scheint es jedenfalls an nichts zu fehlen. Vor allem nicht an Vereinen. An der Erbacher Straße, einer der Hauptstraßen, hängen jede Menge Schaukästen. Darin lädt der Kaninchenzuchtverein zur Grillfeier, der Carneval-Club stellt sein Prinzenpaar vor und der Naturschutzverein berichtet von der Verleihung der Plakette »Schwalbenfreundliches Haus« an eine engagierte Dame aus Mümling-Grumbach.

Höchst ist das Tor zum Odenwald, hier beginnen Ausflüge und Wanderungen, sie können tief in den Wald hineinführen, ehe man nach vielen Kilometern wieder herauskommt. Vielleicht ja in der Ortschaft mit dem Namen, über den sich Timo gerne amüsiert: Etzen-Gesäß.

Nach zweimal Abbiegen vom Ortseingang in Höchst findet man Timos Elternhaus, innen führt eine Steintreppe hinunter in den Keller, wo sein Tischtennisleben anfing.

Unten wartet er schon selbst. Tag und Nacht. Ein lebensgroßer Pappaufsteller seines Ausrüsters Butterfly vertritt ihn jetzt in dem nur 2,20 Meter hohen holzverkleideten Raum, das typische Modell des deutschen Hobbykellers. Seine Mutter Gudrun Boll lächelt: »Er steht eben mit einem Bein immer noch bei uns.« Inzwischen ist der Keller eine kleine Timo-Boll-Sammlung geworden, Urkunden, Medaillen, Zeitungsartikel, Pokale. Ständig kommen neue Exponate dazu, eine Tischtennisplatte passt jetzt nicht mehr hinein.

An den Wänden ist vor lauter Urkunden kaum noch etwas von der Holzverkleidung zu sehen. Die Sammlung beginnt gleich neben der Tür mit einem sechsten Platz bei der Kreisrangliste am 5. Mai 1988. Ein besonderes Dokument, nicht nur weil es die erste Urkunde ist, sondern auch, weil im Laufe der Karriere nicht mehr viele sechste Plätze dazugekommen sind. Von allen Regalen blitzen Pokale. Einer der größten ist vom Boden aus fast hüfthoch und würde so viel Sekt fassen, dass eine ganze Fußballmannschaft davon beschwipst wäre. Nicht immer stehen die größten Pokale für die größten Siege, aber dieser tut es. Er ist die Belohnung fürs Besiegen der drei besten Chinesen hintereinander beim World Cup 2005 in Lüttich.

Timos Eltern Gudrun und Wolfgang Boll sind zwei besonnene Menschen, die sich bei dem, was ihnen wichtig ist, richtig ins Zeug legen. Seine Mutter, schulterlange braune Haare, hessischer Akzent, wollte Timo das Leben so leicht wie möglich machen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Schule nicht unter dem Sport leidet. »De Timo«, beginnt sie Sätze über ihren Sohn gern. »Ich habe ihn ganz schön verwöhnt«, gibt sie zu und berichtet von einem Anruf des Bundestrainers Istvan Korpa, der ihr sagte, sie solle doch Timo kein Essen mehr ins Trainingslager nachschicken, neun Jahre alt war Timo damals. Heute muss sie selbst darüber lachen. Wenn Timo abends vom Training nach Hause kam, wollte sie ihn noch für einen langen, anstrengenden Tag belohnen. »Ich habe dann noch was Richtiges gekocht, Bratenfleisch, Rotkraut, Klöße.«

Von seiner Mutter habe er das Bedürfnis nach Bodenhaftung, sagt Timo, die Einstellung, kein Geld zu verprassen, und von seinem Vater die innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Sein Vater, 1,75 Meter groß, grauer Haarkranz, ist in der Tat ein eher stiller Mann, der dafür herzlich über Anekdoten lachen kann. Mit seiner Einstellung zum Tischtennis ist Wolfgang Boll bestimmt ein angenehmer Gegner. »Wenn ich an den Tisch ging, wollte ich immer gewinnen. Ich habe aber den Gegner respektiert, und wenn ich verloren habe, bin ich oft zu ihm gegangen, habe ihm gratuliert und gesagt: ›Es hat mir trotzdem Spaß gemacht.‹ Spiele mit schönen Ballwechseln haben mir immer gefallen«, sagt er, ebenfalls mit hessischem Akzent. Tischtennis aus Spaß am Spielen – das wollte er auch seinem Sohn weitergeben, er war schließlich sein erster Trainer.

Das Internet hat er mit einigen Videos über Timos frühe Spiele versorgt. Warum ein Tischtennisschläger manchmal Kelle genannt wird, wird etwa auf einem dieser Filme auf YouTube klar, denn Timo hält den Schläger schon mit vier Jahren über seinen Kopf wie ein Schaffner bei der Zugabfertigung. Als ihm der Schläger zu schwer wird, greift er mit beiden Händen zu. Bis zu sechs Mal spielt er den Ball ohne Fehler übers Netz. Der Ball springt laut auf den Tisch, aber nicht laut genug, um auf der Tonspur Timos angestrengtes Atmen zu übertönen.

Nur ein Jahr später, mit fünf, liegt der Schläger fest in der Hand, Timo gibt dem Ball Unter- und Überschnitt, aus dem Hintergrund zählt sein Vater die Punkte mit, das ist ebenfalls auf Video festgehalten. Vor allem ist der Ehrgeiz geweckt, denn nach einem erfolgreichen Schmetterball schreit Timo »Jaaaaaaaaa!«.

Timo lernte schnell dazu, und die spielend leichten Anfänge hat er nicht vergessen.

Begonnen haben wir damit, dass ich den Ball mit dem Schläger gestreichelt und über den Tisch gerollt habe. Diese Übung war meinem Vater besonders wichtig, damit ich ein Gespür für den Ball bekomme. Wert gelegt hat er auch darauf, dass ich den Ball nach dem Aufspringen fallen gelassen, von unterhalb des Tisches nach oben gezogen und dabei weich getroffen habe. Daraus wurden meine ersten Topspins. Meine Technik war damals gar nicht mal besonders sauber, dafür habe ich ein sehr gutes Ballgefühl bekommen. Ich konnte mit Rotation schon sehr früh gut umgehen.

Mit fünf hatte Wolfgang Boll Timo im Verein angemeldet, beim TSV 1875 Höchst. Mit sechs Jahren fuhr er mit ihm zu den ersten Wettkämpfen, wie er erzählt: »Bevor ich ihn an den Tisch gelassen habe, habe ich ihm oft gesagt: ›Wenn du eine Runde gewinnst, ist es gut, wenn nicht, ist es auch nicht schlimm.‹ Das hat seinen Ehrgeiz angestachelt. Er wollte nicht verlieren. Am Ende hat er dann oft gewonnen, obwohl er häufig gegen Kinder gespielt hat, die drei Jahre älter waren als er.«

Die Bälle fliegen in der Sportschule in Peking immer noch unaufhörlich hin und her, auch Timo greift jetzt wieder zu seinem Schläger. Ihm fällt eine Gemeinsamkeit auf: »Die besten Chinesen trainieren immer untereinander und nie gegen Schwächere. Bei mir war es ähnlich, ich hatte immer ältere Trainingspartner, die mich nach oben gezogen haben.« Geprägt habe das nicht nur sein Spiel, sondern auch seine Persönlichkeit. »Weil ich der Jüngste war, musste ich mich immer unterordnen. Ich hatte nie das Bedürfnis, mit meiner Spielstärke anzugeben.«

In seiner Altersklasse war Timo in Hessen schon mit neun Jahren nahezu konkurrenzlos und gewann seinen ersten Landesmeistertitel bei den C-Schülern. Bereits damals beobachtete sein Vater bei ihm eine besondere Eigenschaft: »Er hatte die Ruhe und behielt die Übersicht am Tisch. Er hat immer dahin gespielt, wo es dem Gegner nicht gepasst hat, mal direkt auf den Körper oder mit extremem Winkel in die Ecke.«

Timo hatte, mit Unterstützung seines Vaters und dank seines Talents, viel schneller als andere das Spiel lesen gelernt mit seinen unterschiedlichen Geschwindigkeiten, Platzierungen, Rotationen. Und gelernt, den Gegner nie aus dem Blick zu verlieren, um zu erahnen, wohin der Ball kommt.

Bei aller Übersicht und Strategie – wenn es einmal nicht so gut lief, brach der Ärger schon mal aus Timo heraus. Seine Wut bekam meistens der Schläger ab. »Den habe ich dann auf den Boden gekloppt. Ab und zu ist er auch zerbrochen.« Nach einem Wettkampf war Tischtennis dagegen kein Thema mehr, egal wie es ausgegangen war, ob frühe Niederlage oder Turniersieg. Und das werden später alle seine Trainer als bemerkenswert festhalten, sein erster Trainer Helmut Hampl und die Bundestrainer Istvan Korpa, Dirk Schimmelpfennig, Richard Prause und Jörg Roßkopf: dass da einer ist, der bestens abschalten kann, wenn er nicht mehr in der Sporthalle steht.

Als er erstmals Deutscher Schülermeister wurde, 1994 gegen Christoph Schröder, hielt es Timo nicht für nötig, seine Eltern anzurufen. Sie erfuhren es am nächsten Tag. »Ich war eben nicht der große Telefonierer.« Und es gab aufwühlende Mannschaftsspiele, die seine Kollegen nicht losließen. Jeden der entscheidenden Ballwechsel haben sie in der Umkleidekabine noch einmal durchdiskutiert, während Timo in der Ecke saß und seelenruhig seine Sachen zusammenpackte. In Timos Innenwelt ruhte der Ball. »Wenn das Spiel vorbei ist, habe ich eigentlich kein Interesse mehr daran«, sagt er, »da höre ich lieber zu, was die anderen erzählen, und lasse mich ein bisschen berieseln.«

In der Shichahai-Sportschule holen die Trainer nun ein Mädchen in einem zitronengelben Trikot an Timos Tisch. Während die Jungs Timo ihre besten Schläge vorführen, steht sie noch schüchtern in der Ecke und schlurft dann betont x-beinig Richtung Tisch. Gegen Europas Besten zu spielen scheint ihr ein bisschen unangenehm zu sein. Vor Timo verbeugt sie sich erst einmal. Sie spielt mit links – genau wie Timo. Ihre ersten beiden Vorhand-Topspins landen im Netz. Doch mit jedem Schlag wird sie sicherer und ihr Gesicht zeigt nun Entschlossenheit. Ihr Körper spannt sich, stolz und ein wenig feierlich. Der Schwung, mit dem sie den Ball schlägt, lässt ihre Haare nach vorn fliegen. »Verrückt, dass sie sich direkt mit der Vorhand hinstellt und gleich Topspin spielt«, wundert sich Timo über ihre Angriffslust. Als sie nach einer langen Serie von Topspins Bälle aufsammelt, stelle ich ihr einige Fragen, Carl, unser Betreuer vom Organisationsteam, übersetzt Chinesisch-Englisch. Zhou heißt sie, ist elf Jahre alt, spielt seit vier Jahren Tischtennis und lebt seit drei Jahren im Internat der Shichahai-Sportschule.

Sie sei zu zierlich für andere Sportarten wie Radfahren gewesen, deshalb kam Tischtennis infrage. Mit sieben Jahren hat sie angefangen und bei der letzten nationalen Schülermeisterschaft schon den vierten Platz belegt. Ihr Trainingspensum: in der Schulzeit täglich vier Stunden, in den Ferien fünf. Morgens um halb neun beginnt die erste Einheit, nachmittags um halb drei die zweite, in den Ferien jeweils zweieinhalb Stunden, sonst zwei. »Jeden Abend um 20 Uhr telefoniere ich mit meinen Eltern«, erzählt sie. Ihre Eltern würden sie regelmäßig besuchen, in den Ferien fahre sie nach Hause. Zu Hause, das ist Anshan im Nordosten Chinas, 600 Kilometer entfernt von Peking. Aus ihrer Heimatstadt kommen auch die Einzel-Weltmeisterin Guo Yue und die Doppel-Weltmeisterin Li Xiaoxia.

Rückschlag sei ihre besondere Stärke, dabei sieht auch Zhous Vorhand-Topspin beachtlich aus. Ihr Vorbild sei Zhang Yining. »Ich hoffe, dass ich einmal Weltmeisterin werden kann«, sagt sie. Möchte sie von Timo vielleicht etwas wissen, ihm eine Frage stellen? Sie schüttelt heftig den Kopf, als habe man sie eben gefragt, ob sie rückwärts vom Zehn-Meter-Brett springen wolle. Ein Autogramm von Timo holt sie sich aber noch. Die Trainer rufen nun alle zusammen für ein Gruppenfoto, und wenn Timo es in paar Jahren noch einmal anschauen wird, könnte er darauf vielleicht Spieler entdecken, die ihren Platz in der Weltrangliste gefunden haben.

Der stellvertretende Schuldirektor Liu Yanbin kommt noch einmal auf uns zu. Wir wollen erfahren, wie die Kinder in seine Schule aufgenommen werden. »Die Schule veranstaltet Turniere für ganz China, um die besten Spieler auszuwählen. Nach körperlichen Fähigkeiten und Talent, nach psychischen Fähigkeiten, aber auch nach Fleiß«, erzählt er. Außerdem reisen zweimal im Jahr Trainer durch die Provinzen und suchen die größten Talente aus, viele von ihnen sind zwischen acht und zehn Jahren alt.

Auch Timo erhielt eine Einladung, als er acht Jahre alt war. Von dem Mann, der aus ihm den bisher besten deutschen Tischtennisspieler und die Nummer eins der Weltrangliste machen würde. Timo hatte gerade bei den hessischen Jahrgangsmeisterschaften den dritten Platz belegt, als er von Helmut Hampl zum Sichtungslehrgang eingeladen wurde. Ein langes Probetraining also, bei dem Hampl herausfinden wollte, ob neue Talente heranreiften, die in die Fördergruppen aufgenommen werden sollten.

Hampl hatte früher selbst in der Bundesliga gespielt und als hessischer Landestrainer schon andere Spitzenspieler wie Jörg Roßkopf nach oben gebracht. Wie war nun sein erster Eindruck von Timo, dem Jungen, der sich als sein bester Schüler herausstellen sollte? Ein begnadetes Genie? »Ein etwas pummeliger Junge mit viel Ballgefühl«, sagt Hampl trocken. Aha. Seinen zweiten Eindruck sollte er dann beim Lehrgang in Frankfurt am Main bekommen, er fand dort in der Sportschule statt und dauerte fünf Tage. Für Timo eine ganz neue Erfahrung.

Ich war zum ersten Mal über Nacht von zu Hause weg – eine Katastrophe. Ich war in einem Viererzimmer untergebracht, und die anderen drei Jungs schliefen schon tief und fest. Nur ich konnte nicht einschlafen. Für mich ist eine Welt untergegangen, weil ich mir so allein vorkam und Angst hatte, ich würde die ganze Nacht kein Auge zutun. Was sollte ich also machen? Ich war schon am Heulen, bin rausgegangen auf den Flur und habe zum Glück gleich den ersten Trainer gefunden. Wenig später kam Helmut in mein Zimmer, hat sich zu mir ans Bett gesetzt, mich zugedeckt und ist noch ein bisschen bei mir sitzen geblieben, bis ich eingeschlafen war.

Fürsorglich – das war also Timos erster Eindruck von Hampl. Dabei wirkt der Trainer anfangs knurrig, manche seiner Sätze fallen etwas von oben herab, wohl auch weil er 1,92 Meter groß ist. »Der Schleifer« ist er früher genannt worden, wegen seiner strengen Art, und Timo erinnert sich noch an Trainingseinheiten in Frankfurt, bei denen er gleich wieder nach Hause geschickt wurde, weil er mit seinem Vater zu spät ankam. Ob Stau die Ursache war oder etwas anderes, interessierte Hampl nicht. Die Profis lässt Hampl heute noch einen Euro bezahlen für jede Minute, die sie zu spät kommen.

Doch das ist nur eine Seite von Helmut Hampl und Timo sagt, sie sei im Laufe der Jahre auch immer weiter in den Hintergrund getreten. Die andere: Für seine Spieler gibt Hampl alles, er schälte sogar Orangen, als Timo das zu mühsam war.

Hampl arbeitet heute noch dort, wo damals der Lehrgang stattfand, in der Sportschule des Landessportbunds Hessen neben dem Fußballstadion der Frankfurter Eintracht, in der Otto-Fleck-Schneise, wo beinahe alle großen deutschen Sportverbände sitzen und die benannt ist nach einem Forstmeister des umliegenden Waldes. Hampl hat dort seinen Dauerplatz, in einer Vitrine hängt sein Porträt, er ist 2010 wieder zu Hessens Trainer des Jahres gewählt worden und am schwarzen Brett verkünden mehrere Zeitungsartikel den Sprung seines besten Spielers auf Platz eins der Weltrangliste, auch wenn Timo Boll schon seit einigen Jahren für Borussia Düsseldorf spielt. Auf dem Weg durchs Haus in die Cafeteria wird Hampl niemand begegnen, der nicht gerne ein Schwätzchen mit ihm hält.

Hat Hampl sich als Trainer denn nicht immer einen Spieler wie Timo gewünscht, so wie ein Goldschmied einen perfekten Edelstein zum Bearbeiten? Ungerührt erklärt Hampl: »Er war schon gut am Anfang, aber die anderen waren nicht so weit weg von ihm.« Das mag auch an Hessen liegen, das mit seinem Fördersystem beinahe so viele gute Tischtennisspieler hervorbringt wie Indien Computerexperten. Früh versuchen die Trainer, die besten Talente zu finden und sie dann im Kadertraining auszubilden.

Am ersten Lehrgangstag begann Hampl mit seinem Testprogramm, um herauszufinden, wie viel Talent in den jungen Spielern steckt. Die Lernfähigkeit wollte er zum Beispiel prüfen und machte dafür eine halbe Stunde Einzeltraining. Für Timo hatte er eine besondere Aufgabe ausgesucht: Rückhand-Topspin. Der zählt zu den schwierigsten Schlägen, denn bei ihm bleibt anders als beim Vorhand-Topspin nicht so viel Platz für die Bewegung, sie wird zum großen Teil vor dem Bauch ausgeführt, und der Ball bestraft technische Schwächen mit einem lustlosen Flug ins Netz oder einer Bogenlampe am Tisch vorbei.

Als Hampl die ersten Bälle auf die andere Tischhälfte spielte, war er beeindruckt: »Innerhalb von drei Bällen konnte er den Rückhand-Topspin.« Doch das genügte nicht. Wie würde Timo am nächsten Tag spielen? Würde sich sein Arm noch an den richtigen Bewegungsablauf erinnern? »Er konnte es perfekt«, erzählt Hampl und auf seinem Gesicht breitet sich ein Grinsen aus, fröhlich und bedeutungsvoll, als sei er persönlich bei der Mondlandung dabei gewesen.

Lernfähigkeitstest also mit Eins bestanden. »Er hat das Handgelenk eingesetzt, er hat den Touch gehabt.« Vom Touch, vom Gefühl, den Ball ideal zu treffen, werden später sogar die Chinesen reden, wenn sie Timos Spiel beschreiben.

Und noch jemanden lernte Timo bei diesem Lehrgang kennen, der in seinem Leben sehr wichtig werden würde: Christian Lüllig. Mit ihm verstand er sich so gut, dass er ihn später als Trauzeugen auswählen würde. Bei einem Testspiel während des Lehrgangs brachte Timo Christian Lüllig mit einem Seitenschnittaufschlag fast zur Verzweiflung. Doch anstatt zu fluchen, fing Timos Gegner an zu lachen. »Wir waren uns gleich sympathisch«, sagt Lüllig. Später, bei einer hessischen A-Schüler-Rangliste, wiederholte sich etwas Ähnliches: als sich die beiden ein hartes Duell lieferten, Lüllig in einem Riesenballwechsel den Punkt machte und jubelte, aber Timo, anstatt sich zu ärgern, zu lachen anfing.

Christian Lüllig ist zwei Jahre älter als Timo Boll, er wohnt heute bei Wiesbaden und arbeitet in der Marketingabteilung einer großen Firma. Mit dem Tischtennis hat er längst aufgehört, zwischenzeitlich spielte er beim SV Wehen Wiesbaden Fußball und ist jetzt Trainer im Leistungszentrum. Er sieht schon auf den ersten Blick wie eine Sportskanone aus, wie ein Surfer. Umso überraschender, dass er mit seinem sonnigen Gesichtsausdruck erzählt, Wasser sei so gar nicht sein Element. Trotz seines sportlichen Ehrgeizes hat Lüllig Timos Ausnahmestellung von Anfang an anerkannt. »Bollinger, so nenne ich ihn heute noch, hat in entscheidenden Situationen immer die bessere Antwort gehabt. Immer wenn es knapp war, hat er sein bestes Tischtennis gespielt. Und er hat wirklich gespielt, das Spiel zelebriert, ganz unbekümmert. Das zeichnete ihn damals schon aus und unterscheidet ihn heute noch von anderen Spielern der Weltspitze.« Nur bei der Siegerehrung wirkte Timo nicht so gelassen, erzählt Lüllig mit einem Augenzwinkern: »Ihm ist mindestens der Deckel, wenn nicht der ganze Pokal runtergefallen. Mit so viel Erfolg kann man ja auch nicht klarkommen.«

Zunächst zweimal, dann dreimal in der Woche sollte Timo fortan zum Kadertraining nach Frankfurt fahren, er war aufgenommen in den Förderkreis, obwohl er nicht bei allen Prüfungen gut abgeschnitten hatte. Bei der Kondition etwa, wo es beispielsweise den Coopertest gab: zwölf Minuten laufen, so weit, wie man kommt. »Er ist oft gegangen, anstatt zu laufen«, erzählt Hampl und lächelt milde. Wie ein Athlet sah Timo ohnehin nicht aus, und es scheint ihn selbst manchmal ein bisschen zu erstaunen, wie aus ihm später so ein drahtiger Sportler wurde. Denn seine körperlichen Schwächen hat er nicht vergessen: